IT技術が社会のあらゆる場面で不可欠となる現代において、その根幹を支えるエンジニアという職業に注目が集まっています。高い専門性と将来性、そして柔軟な働き方が可能なことから、異業種からの転職を目指す人も少なくありません。しかし、「プログラミング経験がない」「文系出身だから不安」といった理由で、一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そのような未経験からエンジニアを目指す方々のために、具体的な学習ロードマップを5つのステップに分けて徹底的に解説します。エンジニアへの転職は決して簡単な道のりではありませんが、正しい手順と戦略に沿って学習を進めることで、その夢を実現することは十分に可能です。

本記事を通じて、未経験からの転職の現実、目指せる職種、具体的な学習方法、そして転職を成功させるための秘訣まで、網羅的に理解を深めていきましょう。あなたのキャリアチェンジを成功に導くための、確かな一歩がここから始まります。

目次

未経験からエンジニアへの転職は可能?

結論から言うと、未経験からエンジニアへの転職は十分に可能です。かつては専門的なバックグラウンドを持つ一部の人々の職業というイメージが強かったエンジニアですが、現在ではその門戸は大きく開かれています。なぜ、未経験者でもエンジニアを目指せる環境が整ってきたのでしょうか。その背景には、IT業界が抱える構造的な課題と、働き方に対する価値観の変化が深く関わっています。

ここでは、IT業界の現状と、異業種からの転職者が増加している理由を掘り下げ、未経験者がエンジニアとしてキャリアをスタートできる根拠を明らかにしていきます。

IT業界の人手不足で未経験者の需要が増加

未経験者のエンジニア需要が高まっている最大の要因は、深刻なIT人材不足です。経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」によると、IT需要が今後も拡大し続ける一方で、国内の労働人口は減少傾向にあるため、IT人材の不足はますます深刻化すると予測されています。試算によれば、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足する可能性があると指摘されています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)

この人材不足の背景には、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速があります。あらゆる業界で業務効率化や新規事業創出のためにIT技術の活用が急務となっており、それに伴ってエンジニアの需要が爆発的に増加しているのです。しかし、需要の伸びに対して供給が追いついていないのが現状です。

このような状況から、多くの企業は経験者採用だけに頼るのではなく、ポテンシャルを重視した未経験者採用へとシフトしています。充実した研修制度を設け、入社後に一から育てるという方針をとる企業が増えているのです。企業側にとって、未経験者は特定の開発文化に染まっていないため、自社のやり方を素直に吸収しやすいというメリットもあります。また、若手人材を確保し、長期的な視点で組織の将来を担う人材として育成したいという狙いもあります。

つまり、現在のIT業界は、未経験者にとって「スキルを身につけさえすれば、多くのチャンスが待っている」という、またとない好機にあると言えます。もちろん、誰でも簡単になれるわけではありません。しかし、正しい努力を継続する意欲さえあれば、業界全体がその挑戦を歓迎している状況なのです。

異業種からの転職者が増えている理由

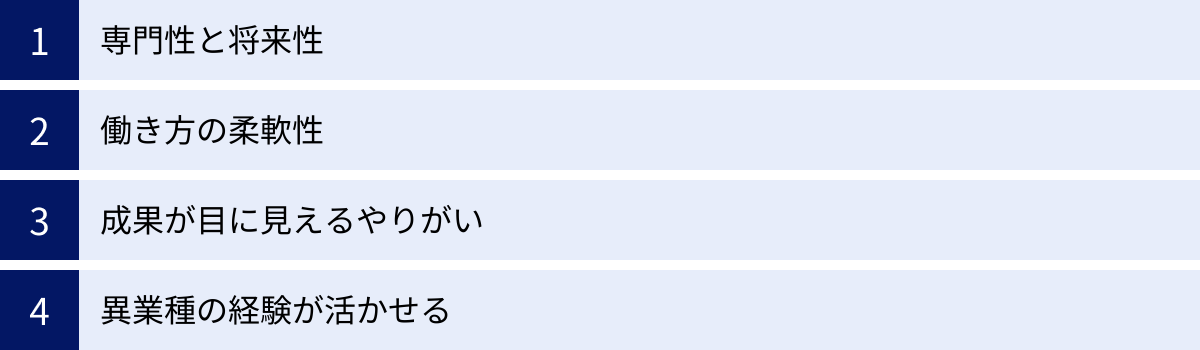

IT業界の人材不足という「外的要因」に加え、エンジニアという職業そのものが持つ魅力という「内的要因」も、異業種からの転職者を惹きつけています。多くの人がエンジニアを目指す理由は、主に以下の点に集約されます。

- 専門性と将来性

IT技術は今後も進化を続け、社会における重要性は増す一方です。エンジニアとして専門的なスキルを身につけることは、変化の激しい時代を生き抜くための強力な武器となります。特定の技術を極めることで市場価値を高め、年齢を重ねても第一線で活躍し続けることが可能です。手に職をつけることで、経済的な安定やキャリアの自律性を確保したいと考える人にとって、エンジニアは非常に魅力的な選択肢です。 - 働き方の柔軟性

エンジニアの仕事は、パソコンとインターネット環境さえあれば場所を選ばずに行えることが多いため、リモートワークやフレックスタイム制度を導入している企業が他業種に比べて格段に多いのが特徴です。これにより、ライフステージの変化に合わせた柔軟な働き方が可能になります。育児や介護と仕事を両立させたい、あるいは地方に移住して働きたいといった、多様なライフプランを実現しやすい点も大きな魅力です。 - 成果が目に見えるやりがい

自分が書いたコードがサービスやプロダクトとして形になり、実際にユーザーに使われるという経験は、エンジニアならではの大きなやりがいです。自分が開発に携わったWebサイトが多くの人に利用されたり、業務システムによって会社の生産性が向上したりと、自分の仕事の成果をダイレクトに感じることができます。論理的に課題を解決していくプロセスそのものに、知的な面白さや達成感を見出す人も少なくありません。 - 異業種の経験が活かせる

一見、ITとは無関係に思える異業種での経験も、エンジニアとしてのキャリアに活かせるケースは多々あります。例えば、営業職で培った顧客の課題をヒアリングし、提案する能力は、ユーザーのニーズを汲み取ってシステムを設計する上で非常に役立ちます。また、製造業での品質管理の経験はテストエンジニアとして、金融業界の知識はFinTechサービスの開発で、といったように、前職のドメイン知識(特定の業界や業務に関する知識)が大きな強みとなるのです。

これらの理由から、多くのビジネスパーソンがセカンドキャリアとしてエンジニアを選択しています。未経験からの挑戦は決して平坦な道ではありませんが、それを乗り越えた先には、大きな可能性とやりがいが広がっているのです。

未経験から目指せるエンジニアの主な職種

「エンジニア」と一括りに言っても、その仕事内容は多岐にわたります。未経験からエンジニアを目指すにあたって、まずはどのような職種があるのかを理解し、自分の興味や適性に合った目標を定めることが重要です。ここでは、未経験者が目指しやすい代表的なエンジニアの職種を7つ紹介します。

それぞれの仕事内容、求められるスキル、そして未経験からの目指しやすさをまとめた以下の表を参考に、自分に合った職種を見つけてみましょう。

| 職種名 | 主な仕事内容 | 必要なスキル例 | 未経験からの目指しやすさ |

|---|---|---|---|

| Webエンジニア | WebサイトやWebアプリケーションの設計・開発・運用 | HTML/CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Pythonなど | ★★★★★ |

| プログラマー | 仕様書に基づき、様々なシステムやソフトウェアのプログラミングを行う | Java, C#, Python, C++など | ★★★★☆ |

| インフラエンジニア | サーバーやネットワークなどITシステムの基盤を設計・構築・運用 | Linux, Windows Server, ネットワーク知識, クラウド(AWS等) | ★★★☆☆ |

| テストエンジニア | 開発された製品やシステムの品質をテストし、不具合を検出・報告 | テスト設計手法, 品質管理知識, 自動化ツール(Selenium等) | ★★★★★ |

| アプリケーションエンジニア | スマートフォンアプリや業務系アプリケーションの開発 | Swift(iOS), Kotlin(Android), Java, C#など | ★★★★☆ |

| セールスエンジニア | 技術的な知識を活かし、営業担当者と同行して顧客に製品説明や提案を行う | IT基礎知識, 製品知識, コミュニケーション能力 | ★★★★☆ |

| 社内SE | 自社の情報システム部門で、システムの企画・開発・運用・保守やヘルプデスク業務を行う | 幅広いIT知識, 業務知識, コミュニケーション能力 | ★★★☆☆ |

それでは、各職種について詳しく見ていきましょう。

Webエンジニア

Webエンジニアは、私たちが日常的に利用するWebサイトやWebアプリケーションの設計、開発、運用を手がける職種です。ECサイト、SNS、ニュースサイト、オンライン予約システムなど、その活躍の場は非常に幅広いです。Webエンジニアは、担当領域によって「フロントエンドエンジニア」と「バックエンドエンジニア」に大別されます。

- フロントエンドエンジニア: ユーザーが直接目にする部分(ブラウザに表示される画面)を担当します。HTML、CSS、JavaScriptといった言語を用いて、デザイナーが作成したデザインをWebページとして構築したり、ユーザーが快適に操作できるような動きを実装したりします。

- バックエンドエンジニア: ユーザーの目には見えないサーバー側の処理を担当します。データベースとの連携、ユーザー情報の管理、決済処理など、Webサービスの根幹を支えるシステムの開発を行います。PHP、Ruby、Python、Javaなどの言語がよく使われます。

未経験者には、視覚的に成果が分かりやすく、学習リソースも豊富なフロントエンドから学習を始める人が多い傾向にあります。ポートフォリオ(制作実績)が作りやすく、スキルをアピールしやすい点も、未経験者にとって大きなメリットです。

プログラマー

プログラマーは、システムエンジニア(SE)が作成した仕様書や設計書に基づいて、実際にプログラミング(コーディング)を行う専門職です。Webエンジニアも広義にはプログラマーの一種ですが、一般的に「プログラマー」という場合は、Webシステムに限らず、業務系システム、組み込みシステム、ゲームなど、より幅広い分野でコーディングを担当する職種を指すことが多いです。

特に、多くの企業が業務で利用する基幹システムや情報システムを開発するSIer(システムインテグレーター)などで働くケースが多く見られます。使用される言語はプロジェクトによって様々で、Java、C#、Python、C++などが代表的です。

未経験者採用においては、入社後の研修で特定の言語を集中的に学び、プロジェクトに配属されるという流れが一般的です。論理的思考力と、地道な作業を正確にこなす集中力が求められます。

インフラエンジニア

インフラエンジニアは、ITサービスやシステムが動くための土台(インフラストラクチャー)を専門に扱うエンジニアです。具体的には、サーバーやネットワーク機器の選定、設計、構築、そして安定稼働を維持するための運用・保守を行います。縁の下の力持ち的な存在であり、システムの安定性を左右する非常に重要な役割を担っています。

近年では、物理的なサーバーを自社で保有する「オンプレミス」環境だけでなく、Amazon Web Services (AWS) や Microsoft Azure といったクラウドサービスを利用するケースが急増しており、クラウドに関する知識は必須となりつつあります。

プログラミングスキルよりも、サーバーOS(Linuxなど)やネットワーク、セキュリティに関する深い知識が求められるため、コーディングに苦手意識がある人でも目指しやすい職種の一つです。未経験からは、まずシステムの監視や運用・保守といった業務からスタートし、徐々に設計・構築へとステップアップしていくキャリアパスが一般的です。

テストエンジニア(QAエンジニア)

テストエンジニアは、開発されたソフトウェアやシステムが、仕様書通りに正しく動作するか、不具合(バグ)がないかを検証する職種です。品質保証(Quality Assurance)を担うことから、QAエンジニアとも呼ばれます。

主な業務は、テスト計画の立案、テスト項目の設計、テストの実行、発見した不具合の報告・管理などです。近年では、テストを自動化するツールの導入やスクリプト作成など、プログラミングスキルが求められる場面も増えています。

テストエンジニアは、製品が世に出る前の最後の砦として、品質を守る重要な役割を担っています。細かな点に気づく注意力や、粘り強く不具合の原因を探求する探究心がある人に向いています。未経験者がIT業界に入る第一歩として非常に人気があり、ここから開発職やプロジェクトマネージャーへとキャリアを展開していく人も少なくありません。

アプリケーションエンジニア

アプリケーションエンジニアは、特定の目的を持ったアプリケーションソフトウェアの開発を専門とするエンジニアです。開発対象は多岐にわたり、主に以下のような種類があります。

- スマートフォンアプリ: iOS(iPhone)やAndroid向けのアプリを開発します。使用言語は、iOSならSwift、AndroidならKotlinが主流です。

- Webアプリケーション: 前述のWebエンジニアが開発するもので、ブラウザ上で動作します。

- 業務系アプリケーション: 企業の会計、人事、生産管理といった特定の業務を効率化するためのソフトウェアを開発します。JavaやC#などがよく用いられます。

未経験から目指す場合は、特に市場の大きいスマートフォンアプリ開発が人気です。個人でも開発・リリースがしやすく、ポートフォリオとしてアピールしやすいのが特徴です。

セールスエンジニア

セールスエンジニアは、技術的な専門知識を活かして、営業担当者をサポートする職種です。顧客に対して自社製品やサービスの技術的な説明を行ったり、顧客が抱える課題をヒアリングして、技術的な観点から最適な解決策を提案したりします。

純粋な開発職とは異なり、顧客とのコミュニケーションが業務の中心となります。そのため、プログラミングスキル以上に、ITに関する幅広い知識と高いコミュニケーション能力が求められます。営業や接客など、人と接する仕事の経験がある人が、その経験を活かしてキャリアチェンジするのに適した職種です。技術の最前線とビジネスの最前線をつなぐ、やりがいの大きな仕事と言えるでしょう。

社内SE

社内SE(社内システムエンジニア)は、事業会社の情報システム部門などに所属し、自社のIT環境全般を担当するエンジニアです。外部の顧客ではなく、自社の社員がユーザーとなります。

業務内容は非常に幅広く、社内インフラの整備・運用、業務システムの企画・開発・導入、PCのセットアップやトラブル対応といったヘルプデスク業務まで多岐にわたります。そのため、特定の技術を深く追求するというよりは、ITに関する広範な知識と、自社の事業内容への深い理解が求められます。

ユーザー(社員)との距離が近く、自分の仕事が直接同僚の役に立っていることを実感しやすいのが魅力です。

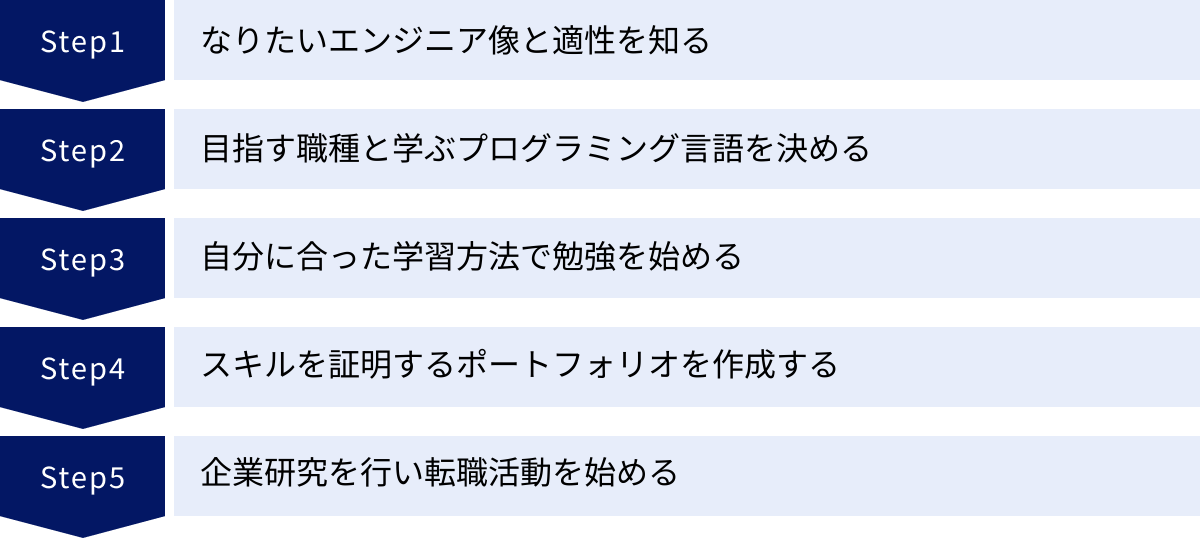

未経験からエンジニアになるための学習ロードマップ5ステップ

未経験からエンジニアへの転職を成功させるためには、やみくもに学習を始めるのではなく、戦略的なロードマップを描くことが不可欠です。ここでは、ゴールから逆算した最も効率的で確実な学習ステップを5つに分けて解説します。このステップを着実に踏むことで、挫折のリスクを減らし、最短距離で目標に到達することができます。

① STEP1:なりたいエンジニア像と適性を知る

学習を始める前に、まず最も重要なのが「自己分析」です。なぜエンジニアになりたいのか、エンジニアになって何を成し遂げたいのかという目的を明確にすることが、長い学習期間を乗り越えるための強力なモチベーションになります。

以下の問いを自分に投げかけてみましょう。

- 動機(Why?): なぜエンジニアという職業に興味を持ったのか?(例:「手に職をつけたい」「ものづくりが好き」「将来性があるから」)

- 目標(What?): どんなものを作りたい、あるいは関わりたいのか?(例:「多くの人が使うWebサービス」「社会の役に立つシステム」「流行りのスマホアプリ」)

- 働き方(How?): どのような環境で働きたいのか?(例:「リモートワーク中心」「チームで協力して働きたい」「静かな環境で集中したい」)

- キャリア(Future): 5年後、10年後、どのようなエンジニアになっていたいか?(例:「技術を極めたスペシャリスト」「チームを率いるマネージャー」「フリーランスとして独立」)

これらの問いに答えることで、ぼんやりとしていた「エンジニアになりたい」という思いが、具体的な「エンジニア像」へと変わっていきます。

また、自分の適性を知ることも重要です。エンジニアには、論理的思考力、問題解決能力、地道な作業を続ける集中力などが求められます。Web上にはエンジニアの適性診断ツールなども存在するので、一度試してみるのも良いでしょう。

目的が曖昧なまま学習を始めると、壁にぶつかった時に「何のためにこんなに大変な思いをしているのだろう」と挫折しやすくなります。 この最初のステップでしっかりと自分と向き合うことが、後の成功を大きく左右するのです。

② STEP2:目指す職種と学ぶプログラミング言語を決める

STEP1で描いたエンジニア像が具体的になったら、次はその実現に最も近い「職種」と、そのために学ぶべき「プログラミング言語」を決定します。

例えば、「多くの人が日常的に使う便利なWebサービスを作りたい」という目標があるなら、「Webエンジニア」が第一候補となるでしょう。その場合、学ぶべき言語はフロントエンドならHTML/CSS、JavaScript、バックエンドならPHPやRuby、Pythonなどが考えられます。

一方、「安定したITインフラを支える仕事に魅力を感じる」のであれば、「インフラエンジニア」を目指し、Linuxのコマンド操作やネットワークの基礎、AWSなどのクラウド技術の学習から始めるのが適切です。

| 目指す方向性 | おすすめの職種 | 主に学ぶべき技術・言語 |

|---|---|---|

| WebサイトやWebサービスを作りたい | Webエンジニア | HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Pythonなど |

| スマートフォンアプリを作りたい | アプリケーションエンジニア | Swift (iOS), Kotlin (Android) |

| ITの土台を支えたい | インフラエンジニア | Linux, ネットワーク知識, クラウド技術 (AWSなど) |

| システムの品質を守りたい | テストエンジニア | テスト技法, 品質管理, 自動化ツール |

| 業務を効率化するシステムを作りたい | プログラマー (業務系) | Java, C# |

ここで重要なのは、いきなり複数の言語に手を出すのではなく、まずは一つの言語に集中して深く学ぶことです。一つの言語をマスターすれば、他の言語を学ぶ際のハードルは格段に下がります。なぜなら、プログラミングの基本的な考え方(変数、条件分岐、繰り返しなど)は多くの言語で共通しているからです。求人数、学習リソースの多さ、将来性などを考慮し、最初の「一本」を賢く選びましょう。

③ STEP3:自分に合った学習方法で勉強を始める

目標とする職種と学ぶべき言語が決まったら、いよいよ本格的な学習のスタートです。学習方法は大きく分けて「独学」と「プログラミングスクール」の2つがあります。どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の性格やライフスタイル、予算に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

- 独学: 書籍やオンライン学習サイト(Progate, ドットインストール, Udemyなど)を利用して学ぶ方法。コストを抑えられ、自分のペースで進められるのが最大のメリットです。一方で、疑問点をすぐに解決できない、モチベーションの維持が難しいといったデメリットもあります。

- プログラミングスクール: 体系化されたカリキュラムと専任のメンターのサポートを受けながら学ぶ方法。費用は高額になりますが、効率的に学習を進められ、転職サポートが受けられる場合も多いです。

どちらの方法を選ぶにせよ、学習を始める前に具体的な計画を立てることが成功の鍵です。「半年後には簡単なWebアプリケーションを自力で作れるようになる」といった最終目標を定め、そこから逆算して「今月はここまで」「今週はこれをやる」という短期的な目標を設定しましょう。計画を立て、学習を記録することで、進捗が可視化され、モチベーションの維持に繋がります。

④ STEP4:スキルを証明するポートフォリオを作成する

プログラミングの基礎学習がある程度進んだら、次のステップは「ポートフォリオ」の作成です。ポートフォリオとは、自分のスキルや学習成果を証明するための「作品集」のことです。未経験者の転職活動において、ポートフォリオは履歴書や職務経歴書以上に重要と言っても過言ではありません。

なぜなら、企業が知りたいのは「あなたが何を学んできたか」ではなく、「学んだ知識を使って何ができるのか」だからです。ポートフォリオは、その問いに対する最も雄弁な回答となります。

優れたポートフォリオを作成するためのポイントは以下の通りです。

- オリジナリティ: 学習サイトのチュートリアルをただ模写しただけのものではなく、自分なりのアイデアや課題解決の視点を盛り込みましょう。例えば、「自分が普段感じている不便を解決するツール」や「自分の趣味に関連したWebサービス」など、テーマに独自性があると評価が高まります。

- 技術的な挑戦: 基礎的なCRUD(作成・読み取り・更新・削除)機能だけでなく、API連携や非同期処理、テストコードの実装など、少し背伸びした技術を取り入れることで、学習意欲の高さをアピールできます。

- コードの公開: 作成したポートフォリオのソースコードは、GitHubなどのプラットフォームで公開しましょう。採用担当者は、コードの書き方(可読性、設計)もチェックしています。

ポートフォリオは、単なる作品ではなく、あなたの技術力、学習意欲、問題解決能力を伝えるためのプレゼンテーション資料です。時間をかけて、質の高いポートフォリオを作成することが、転職成功への道を大きく切り拓きます。

⑤ STEP5:企業研究を行い転職活動を始める

質の高いポートフォリオが完成したら、いよいよ転職活動のフェーズに入ります。ここでも、やみくもに応募するのではなく、戦略的なアプローチが重要です。

- 企業研究: 転職サイトや企業の採用ページ、技術ブログなどを活用し、気になる企業について徹底的にリサーチします。「未経験者歓迎」と書かれていても、その中身は様々です。研修制度が充実しているのか、どのような技術スタック(開発環境)を使っているのか、どのようなカルチャーの会社なのかをしっかり調べ、自分の目指す方向性と合致しているかを見極めましょう。

- 応募書類の準備: 履歴書や職務経歴書を作成します。未経験者の場合、これまでの職務経験の中で、エンジニアの仕事に活かせるポータブルスキル(論理的思考力、コミュニケーション能力、課題解決能力など)を具体的にアピールすることが重要です。

- 面接対策: なぜエンジニアになりたいのか、なぜこの会社なのか、そしてポートフォリオで何を作り、何を学んだのかを自分の言葉で熱意をもって語れるように準備します。技術的な質問をされることもあるため、自分が使った技術については、その仕組みや選定理由を説明できるようにしておきましょう。

転職エージェントの活用も有効な手段です。IT業界に特化したエージェントであれば、未経験者向けの求人を紹介してくれたり、書類添削や面接対策などのサポートを受けられたりします。

この5つのステップを着実に実行することで、未経験からでも自信を持ってエンジニアへの扉を叩くことができるでしょう。

エンジニア未経験者におすすめの学習方法

未経験からエンジニアを目指す上で、学習方法の選択は非常に重要です。大きく分けて「独学」と「プログラミングスクール」の2つの選択肢があり、それぞれに一長一短があります。自分の性格、確保できる学習時間、予算などを総合的に考慮し、最適な方法を選びましょう。

独学(書籍・学習サイト)

独学は、書籍やオンラインの学習サービスを自分で選び、計画を立てて学習を進めていく方法です。強い意志と自己管理能力が求められますが、成功すれば大きな自信に繋がります。

独学のメリット・デメリット

独学を選択する前に、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| コスト | 費用を大幅に抑えられる。 書籍代や学習サイトの月額料金のみで済むことが多い。 | 無料の情報は質が玉石混交で、情報の取捨選択が難しい。 |

| ペース | 自分の好きな時間、好きなペースで学習を進められる。 仕事や家庭との両立がしやすい。 | 強制力がないため、モチベーションの維持が難しく、挫折しやすい。 |

| スキル | 自ら課題を見つけ、調べて解決する「自走力」が身につきやすい。 | 質問できる相手がおらず、エラー解決に膨大な時間がかかることがある。体系的な知識が身につきにくい。 |

独学の最大の魅力は、低コストで自分のペースで学べる点にあります。しかし、その裏返しとして、学習の継続が難しく、非効率に陥りがちという大きな壁が存在します。特にプログラミング初学者が直面する「エラーの解決」は大きな挫折ポイントであり、相談できる相手がいない独学では、ここで多くの時間を浪費してしまう可能性があります。

おすすめの学習サイト・サービス

独学をサポートしてくれる優れたオンライン学習サービスは数多く存在します。ここでは、特に未経験者におすすめの代表的なものを紹介します。

- Progate(プロゲート)

スライド形式の教材で、プログラミングの基礎を直感的に学べるサービスです。ブラウザ上で実際にコードを書きながら進めるため、環境構築なしで手軽に始められます。「プログラミングとは何か」を体験する最初のステップとして最適です。

(参照:Progate公式サイト) - ドットインストール

3分程度の短い動画で構成されたレッスンが特徴の学習サイトです。Webサイト制作やWebアプリ開発、サーバー構築など、幅広い技術を動画で学ぶことができます。実際に手を動かしながら、開発環境の構築から学べるため、より実践的なスキルが身につきます。

(参照:ドットインストール公式サイト) - Udemy(ユーデミー)

世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、IT技術に関する講座が豊富に揃っています。買い切り型の動画教材で、一度購入すれば何度でも視聴可能です。ハンズオン形式で一つのアプリケーションを完成させるような講座も多く、ポートフォリオ作成の参考にもなります。セール期間を狙うと、高品質な講座を非常に安価に購入できます。

(参照:Udemy公式サイト)

これらのサービスを組み合わせ、インプット(知識の習得)とアウトプット(実際にコードを書く)のバランスを取りながら学習を進めるのが効果的です。

プログラミングスクール

プログラミングスクールは、専門の講師やメンターの指導のもと、体系化されたカリキュラムに沿って学習を進める方法です。短期間で集中的にスキルを習得したい人や、独学に不安を感じる人にとって有力な選択肢となります。

プログラミングスクールのメリット・デメリット

スクールの利用を検討する際は、高額な費用に見合うリターンが得られるか、慎重に見極める必要があります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 効率性 | 体系的なカリキュラムで、効率的に無駄なく学べる。 | 費用が高額(数十万円〜100万円以上)になることが多い。 |

| サポート | 不明点をすぐに質問・相談できるメンターがいる。 エラー解決が迅速に進む。 | カリキュラムのペースが決まっており、柔軟な学習がしにくい場合がある。 |

| 転職支援 | キャリア相談やポートフォリオレビュー、求人紹介などの転職サポートが充実している場合が多い。 | サポート内容はスクールによって差が大きく、期待外れに終わる可能性もある。 |

プログラミングスクールの最大の価値は、学習環境と転職サポートにあります。 経験豊富なメンターにいつでも質問できる環境は、独学での挫折要因となる「エラー解決」の時間を大幅に短縮してくれます。また、共に学ぶ仲間がいることも、モチベーション維持の大きな助けとなるでしょう。

スクール選びのポイント

数多くあるプログラミングスクールの中から、自分に合った場所を選ぶためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。

- 目的との一致: まず、そのスクールが自分の目的(例:Webエンジニアに転職したい、フリーランスになりたい)に合致したカリキュラムを提供しているかを確認します。

- カリキュラムの内容: 学べる言語や技術が、現在の市場で需要の高いものか、実践的な内容(チーム開発など)が含まれているかをチェックしましょう。

- サポート体制: メンターは現役のエンジニアか、質問への対応時間はどうなっているか、マンツーマンでのサポートはあるかなど、サポートの質と体制は非常に重要です。

- 転職支援の実績: 転職成功率の数字だけでなく、どのような企業への転職実績があるのか、具体的なサポート内容(書類添削、面接対策、求人紹介)は何かを詳しく確認します。

- 料金体系: 料金が明確で、追加料金などがないかを確認します。教育訓練給付制度の対象となっているスクールであれば、費用の一部が国から補助される場合もあります。

多くのスクールでは無料カウンセリングや体験レッスンを実施しています。安易に一つのスクールに決めず、必ず複数のスクールを比較検討し、実際に話を聞いてから決定することが重要です。 担当者との相性も学習の継続に影響するため、カウンセリングで雰囲気を感じ取ることも大切です。

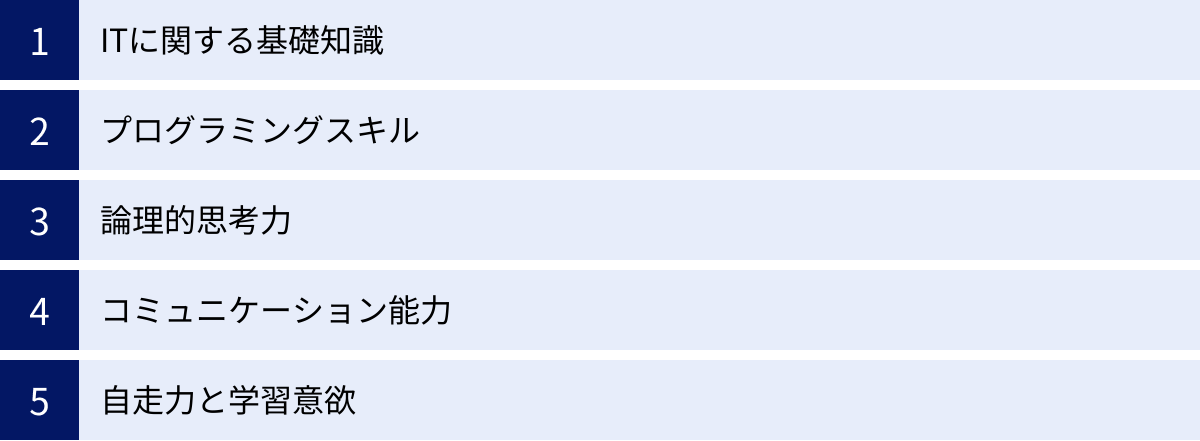

未経験からの転職で評価されるスキル

未経験者がエンジニアとして転職する際、企業はどのようなスキルを評価するのでしょうか。もちろん、プログラミングスキルは必須ですが、それだけではありません。むしろ、技術スキルは入社後に伸びることを期待し、それ以外の「ポテンシャル」や「ビジネススキル」を重視する企業も多いのです。ここでは、未経験からの転職で特に評価される5つのスキルについて解説します。

ITに関する基礎知識

プログラミング言語の知識だけでなく、その土台となるコンピュータサイエンス(CS)の基礎知識は、応用力や問題解決能力に直結するため非常に重要視されます。具体的には、以下のような知識が挙げられます。

- アルゴリズムとデータ構造: 効率的な処理を考える上での基本。どのようにデータを保持し、どのように処理を組み立てるかという、プログラミングの根幹をなす考え方です。

- ネットワーク: HTTP/HTTPS、TCP/IPといったプロトコル(通信のルール)の仕組み。Webアプリケーションがどのようにしてユーザーのブラウザと通信しているのかを理解していることは、Webエンジニアにとって必須です。

- データベース: データの永続的な保存と、効率的な取り出し方を担うデータベースの仕組み(SQLなど)の理解。

- OSとコンピュータの仕組み: プログラムがどのようにOS上で実行されるのか、メモリやCPUがどのように使われるのかといった基本的な理解。

これらの知識は、単にコードが書けるだけでなく、「なぜそのように動くのか」を理解し、よりパフォーマンスの高い、堅牢なシステムを構築する上で不可欠です。基礎がしっかりしている人材は、新しい技術を学ぶ際にも吸収が速く、成長が期待できると評価されます。

プログラミングスキル

もちろん、エンジニアである以上、プログラミングスキルは最も直接的に評価されるスキルです。未経験者の場合、どの程度のスキルレベルが求められるのでしょうか。一つの目安として、「自力でCRUD(Create, Read, Update, Delete)機能を備えたシンプルなWebアプリケーションを開発できる」レベルが挙げられます。

これは、例えば以下のような機能を実装できることを意味します。

- ユーザー登録・ログイン機能(Create, Read)

- 投稿機能(Create)

- 投稿一覧表示機能(Read)

- 投稿の編集・更新機能(Update)

- 投稿の削除機能(Delete)

これらの機能を盛り込んだポートフォリオがあれば、基礎的なWeb開発スキルを有していることの有力な証明になります。さらに、ただ動くだけでなく、コードの可読性(誰が見ても分かりやすいか)、適切な変数名や関数名、セキュリティへの配慮(SQLインジェクション対策など)といった「コードの質」も評価の対象となります。GitHubでコードを公開し、採用担当者に見てもらうことを前提に、日頃から綺麗なコードを書くことを意識しましょう。

論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)は、エンジニアにとって最も重要な素養の一つです。エンジニアの仕事は、複雑な問題を分析し、原因を特定し、順序立てて解決策を組み立てていく作業の連続だからです。

- 問題の分解: 大きな問題を、解決可能な小さな単位に分解する能力。

- 原因の特定: バグが発生した際に、様々な可能性の中から原因を絞り込んでいく能力。

- プロセスの構築: 要件を満たすために、どのような処理をどのような順番で実行すればよいかを設計する能力。

これらの能力は、プログラミングだけでなく、前職での経験を通じてアピールすることも可能です。例えば、「前職で売上低迷という課題に対し、データを分析して原因を特定し、具体的な改善策を立案・実行して成果を出した」といった経験は、エンジニアに求められる論理的思考力を示す絶好のエピソードになります。面接では、「どのように考え、問題を解決したか」という思考プロセスを具体的に語れるように準備しておきましょう。

コミュニケーション能力

「エンジニアは一日中パソコンに向かって黙々と作業する仕事」というイメージは過去のものです。現代のソフトウェア開発のほとんどはチームで行われ、コミュニケーション能力は技術力と同じくらい重要視されています。

開発プロセスにおいては、以下のような様々な場面でコミュニケーションが発生します。

- 要件定義・仕様確認: プランナーやディレクター、顧客と対話し、どのようなシステムを作るべきかを正確に理解する。

- チーム内の連携: 他のエンジニアと進捗を共有し、協力して開発を進める。

- コードレビュー: 他のエンジニアが書いたコードをレビューし、建設的なフィードバックを行う。また、自分のコードに対するフィードバックを真摯に受け止める。

- 技術的な内容の説明: 非エンジニア(営業やマーケティング担当者など)にも、技術的な内容を分かりやすく説明する。

特に、自分の考えを的確に言語化する能力や、相手の意図を正確に汲み取る傾聴力は高く評価されます。異業種での経験、例えば顧客折衝やチームでのプロジェクト遂行経験なども、コミュニケーション能力のアピール材料として有効です。

自走力と学習意欲

IT業界は技術の進化が非常に速く、昨日まで主流だった技術が今日には古くなっているということも珍しくありません。そのため、一度スキルを身につけたら終わりではなく、常に新しい技術を学び続ける姿勢が不可欠です。

企業が未経験者を採用する際、現時点でのスキル以上に、この「自走力」と「学習意欲」を重視します。自走力とは、未知の問題や課題に直面した際に、自分で調べ、試行錯誤し、解決策を見つけ出す力のことです。

このスキルをアピールするためには、以下のような行動が有効です。

- 技術ブログやQiitaなどで、学んだことをアウトプットする。

- 勉強会やカンファレンスに積極的に参加する。

- ポートフォリオ以外にも、個人でサービスやツールを開発してみる。

- 最新の技術トレンドを追うために、ニュースサイトや公式ドキュメントを定期的にチェックする。

面接で「最近、興味を持っている技術は何ですか?」と聞かれた際に、自分の言葉で熱意をもって語れるようにしておくことが、高い学習意欲の証明となります。これらのスキルは一朝一夕に身につくものではありませんが、日々の学習や業務の中で意識することで、確実にあなたの市場価値を高めてくれるでしょう。

未経験からの転職に資格は必要?有利になる資格を紹介

未経験からエンジニアを目指すにあたり、「資格は取っておくべきか?」という疑問を持つ方は非常に多いです。結論から言うと、資格は必須ではありませんが、持っていると有利に働く場面があります。 特に実務経験のない未経験者にとっては、自分のスキルや知識を客観的に証明するための有効な手段となり得ます。

資格はスキルの客観的な証明になる

エンジニアの採用において最も重視されるのは、あくまで「実務で通用するスキル」であり、それを証明するポートフォリオです。資格を持っているだけで採用が決まることはありません。

しかし、未経験者の場合、企業側は「この応募者は本当にITに興味があるのか?」「基礎的な知識は身についているのか?」といった点を見極めようとします。その際に、資格は学習意欲の高さや、体系的な基礎知識を保有していることの客観的な証拠として機能します。

特に、多くの企業が応募条件として挙げる「ITに関する基本的な知識」という曖昧な要件に対して、資格は明確な回答を示してくれます。履歴書に記載することで、書類選考の通過率を高める効果も期待できるでしょう。

ただし、資格取得そのものが目的化してしまい、肝心のプログラミング学習やポートフォリオ作成がおろそかになっては本末転倒です。資格はあくまでスキルを補強し、アピールするためのツールの一つと捉え、学習ロードマップの中にバランス良く組み込むことが重要です。

ITパスポート試験

ITパスポート試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催する、ITに関する基礎知識を証明する国家試験です。エンジニアだけでなく、ITを利用するすべての社会人を対象としており、IT業界への入門として最適な資格と言えます。

- 試験内容: ストラテジ系(経営全般)、マネジメント系(IT管理)、テクノロジ系(IT技術)の3分野から幅広く出題されます。プログラミングの深い知識は問われませんが、ITの全体像を体系的に学ぶことができます。

- 難易度: 合格率は約50%前後で推移しており、国家試験の中では比較的易しい部類に入ります。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)統計情報)

- メリット: IT業界で働く上での共通言語となる基礎知識が身につきます。面接で「ITの基礎はITパスポートを取得して学びました」と語ることで、計画的に学習を進めてきた姿勢をアピールできます。

IT業界の常識を身につける第一歩として、学習初期に挑戦してみることをおすすめします。

基本情報技術者試験

基本情報技術者試験も、ITパスポートと同じくIPAが主催する国家試験です。ITパスポートが「ITを利用する人」向けであるのに対し、こちらは「ITを提供する側(エンジニア)」向けの、より専門的な内容を扱います。

- 試験内容: コンピュータサイエンスの基礎理論、ネットワーク、データベース、セキュリティといったテクノロジ系の知識に加え、プロジェクトマネジメント、システム戦略など、より実践的な内容が問われます。また、2023年4月からの新制度では、アルゴリズムとプログラミングに関する問題(擬似言語を使用)の比重が高まり、論理的思考力とプログラミングの基礎能力が試されるようになりました。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)基本情報技術者試験)

- 難易度: ITパスポートよりも格段に難しく、ITエンジニアの登竜門と位置づけられています。合格には十分な学習時間の確保が必要です。

- メリット: この資格を持っていると、多くの企業から「ITエンジニアとして必要な基礎知識を一通り有している」と評価されます。 未経験者にとっては、知識レベルを証明する上で非常に強力な武器となるでしょう。

学習のハードルは高いですが、挑戦する価値は非常に高い資格です。

各種ベンダー資格(AWS、Ciscoなど)

ベンダー資格とは、特定の企業(ベンダー)が自社製品に関する知識や技術力を認定する民間資格です。特定の技術分野における専門性をアピールするのに非常に有効です。

- AWS認定資格: Amazon Web Services(AWS)に関する知識を証明する資格です。クラウドが主流の現代において、AWSのスキルは多くの企業で求められています。「AWS 認定 クラウドプラクティショナー」は入門者向けで、クラウドの基本的な概念を学ぶのに最適です。インフラエンジニアやバックエンドエンジニアを目指すなら、さらに上位の「ソリューションアーキテクト – アソシエイト」などを目指すと、高い評価を得られます。(参照:AWS 認定 公式サイト)

- Cisco技術者認定(CCNAなど): ネットワーク機器の最大手であるシスコシステムズ社が認定する資格です。「CCNA(Cisco Certified Network Associate)」は、ネットワークエンジニアの登竜門として非常に有名で、ネットワークに関する実践的な知識の証明となります。インフラエンジニアを目指す人にとっては、取得を強く推奨される資格の一つです。(参照:Cisco 技術者認定 公式サイト)

これらのベンダー資格は、目指す職種が明確な場合に特に効果を発揮します。 例えば、クラウドエンジニアになりたいのであればAWS認定、ネットワークエンジニアになりたいのであればCCNAといったように、自分のキャリアパスに合わせて戦略的に取得することで、専門性を効果的にアピールできます。

エンジニア転職を成功させるためのポイント

学習ロードマップに沿ってスキルを身につけ、ポートフォリオを作成したら、いよいよ転職活動本番です。しかし、スキルがあるだけでは、希望の企業への転職が成功するとは限りません。ここでは、数多くの応募者の中から選ばれるために、特に意識すべき3つのポイントを解説します。

ポートフォリオの質を高める

未経験者の転職活動において、ポートフォリオはあなたの「顔」です。採用担当者は、あなたのポートフォリオを見て、技術力、学習意欲、問題解決能力、そして人柄までを推し量ります。単に「作りました」というレベルではなく、「考え抜いて作りました」というレベルまで質を高めることが、内定を勝ち取るための最大の鍵となります。

質の高いポートフォリオとは、具体的にどのようなものでしょうか。

- 独自性と課題解決の視点: よくあるチュートリアルをなぞっただけのTODOアプリやブログアプリでは、他の応募者との差別化は困難です。「なぜそれを作ったのか?」という問いに明確に答えられることが重要です。 例えば、「自分が日常で感じている〇〇という不便を解決するために、このWebサービスを作りました」「〇〇という技術に興味があり、その技術を使って△△という課題を解決できるのではないかと考え、実装してみました」といった、あなた自身の動機や課題意識に基づいた作品は、高く評価されます。

- 技術的な工夫と挑戦: 基礎的なCRUD機能だけでなく、何か一つでも「おっ」と思わせる技術的な工夫を盛り込みましょう。例えば、外部APIと連携して情報を取得・表示する機能、非同期通信(Ajax)を使ったスムーズなUI、Dockerを使った開発環境のコンテナ化、テストコードの実装などが挙げられます。これらの挑戦は、あなたの学習意欲の高さとポテンシャルを示す強力な証拠となります。

- READMEの充実: GitHubにコードを公開する際、READMEファイル(プロジェクトの説明書)を丁寧に書くことは非常に重要です。そのプロジェクトの概要、使用した技術とその選定理由、こだわった点、苦労した点、今後の改善点などを詳細に記述しましょう。採用担当者は、あなたが「なぜその技術を使ったのか」を論理的に説明できるかどうかを見ています。

ポートフォリオは一度作って終わりではありません。転職活動中も、フィードバックをもらったり、新しい技術を学んだりしながら、継続的に改善していく姿勢が大切です。

企業研究を徹底する

「未経験者歓迎」という求人は数多くありますが、その言葉の裏にある企業の意図は様々です。手厚い研修でじっくり育てたいと考えている企業もあれば、最低限のキャッチアップは自力で行うことを前提とした即戦力寄りのポテンシャル採用を考えている企業もあります。

ミスマッチを防ぎ、自分に合った企業を見つけるためには、徹底した企業研究が不可欠です。

- 公式サイト・採用ページ: 事業内容、企業理念、沿革などを読み込み、企業の全体像を把握します。

- 技術ブログ・エンジニアブログ: 企業がどのような技術を使い、どのような技術的課題に取り組んでいるかを知るための最も重要な情報源です。ブログの記事から、企業の技術レベルや開発文化、エンジニアの雰囲気などを感じ取ることができます。

- プレスリリース・ニュース: 最近の事業展開や資金調達のニュースなどをチェックし、企業の成長性や将来性を判断します。

- 社員のSNSや登壇資料: その企業で働くエンジニアがどのような情報を発信しているかを見ることで、よりリアルな社内の様子を知ることができます。

これらの情報をもとに、「なぜ他の会社ではなく、この会社で働きたいのか」「自分のスキルや価値観が、この会社とどのようにマッチしているのか」「入社後、どのように貢献していきたいか」を自分の言葉で語れるように準備しましょう。この「なぜこの会社なのか」という問いに対する答えの深さが、あなたの熱意を伝え、他の応募者との差を生み出します。

転職エージェントを有効活用する

未経験からの転職活動は、情報収集や自己分析、企業選びなど、一人で進めるには不安なことも多いでしょう。そんな時に心強い味方となるのが、転職エージェントです。

転職エージェントを利用するメリットは多岐にわたります。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、エージェントだけが保有する非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたの経歴やスキルに合ったキャリアプランを提案してくれます。

- 書類添削・面接対策: 企業がどのような点を評価するかを熟知しているため、応募書類の書き方や面接での効果的なアピール方法について、具体的なアドバイスを受けられます。

- 企業との連携: 応募企業との面接日程の調整や、給与などの条件交渉を代行してくれます。また、あなたを企業に推薦する際に、書類だけでは伝わらない強みをプッシュしてくれることもあります。

未経験に強い転職エージェントの選び方

転職エージェントは数多く存在するため、自分に合ったエージェントを選ぶことが重要です。特に未経験者の場合は、以下の点を意識して選びましょう。

- IT・Web業界に特化しているか: 総合型のエージェントよりも、業界特化型のエージェントの方が、業界の動向や専門用語に詳しく、質の高い求人情報とサポートを期待できます。

- 未経験者のサポート実績が豊富か: 未経験者の転職支援実績が豊富なエージェントは、未経験者がつまずきやすいポイントや、企業に響くアピール方法のノウハウを持っています。

- キャリアアドバイザーの質: 担当となるキャリアアドバイザーとの相性は非常に重要です。あなたの話を親身に聞いてくれるか、専門的な知識を持っているか、的確なアドバイスをくれるかなどを見極めましょう。

複数のエージェントに登録し、実際にカウンセリングを受けてみて、最も信頼できると感じたアドバイザーと二人三脚で転職活動を進めるのが、成功への近道です。

未経験者のエンジニア転職に関するよくある質問

ここでは、未経験からエンジニアを目指す方々から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。多くの人が抱える不安や疑問を解消し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

文系出身でもエンジニアになれますか?

結論として、文系出身でもエンジニアになることは全く問題ありません。 実際に、IT業界の第一線で活躍しているエンジニアの中には、文系出身者が数多く存在します。

「エンジニア=理系」というイメージが根強いですが、エンジニアの仕事はプログラミングだけではありません。例えば、以下のような場面では、文系出身者が培ってきたスキルが大きな強みとなります。

- 読解力・文章構成力: 技術ドキュメントや仕様書を正確に読み解く能力、そして自分が書いたコードや設計について、他の人が理解しやすいようにドキュメントを作成する能力は非常に重要です。

- コミュニケーション能力: 前述の通り、チーム開発における円滑なコミュニケーションや、顧客の要求を正しくヒアリングする能力は、プロジェクトの成否を左右します。

- 論理的思考力: 論理的思考は理系の専売特許ではありません。文章の構成を考えたり、複雑な社会問題を分析したりするプロセスで養われる論理的思考力は、プログラミングにおける問題解決にも直接的に活かせます。

もちろん、理系的な素養が必要な場面もありますが、それらは学習によって十分に後から身につけられるものです。重要なのは出身学部ではなく、エンジニアとして成長したいという強い意欲と、継続的に学習する姿勢です。

30代・40代からでも転職は可能ですか?

30代・40代からの未経験でのエンジニア転職は、20代に比べると難易度が上がることは事実ですが、決して不可能ではありません。 成功の鍵は、これまでの社会人経験をいかにして武器に変えるかにかかっています。

20代の若手採用がポテンシャル(将来の伸びしろ)を重視されるのに対し、30代・40代の採用では、「これまでの経験 × ITスキル」という掛け算が求められます。企業側は、単なるプログラミング能力だけでなく、あなたがこれまで培ってきたビジネススキルや業界知識に期待しています。

例えば、以下のようなアピールが考えられます。

- マネジメント経験: 前職でチームリーダーや管理職の経験があれば、将来的にプロジェクトマネージャーやテックリードとしてチームを率いるポテンシャルをアピールできます。

- 業界知識(ドメイン知識): 金融、不動産、医療、製造など、特定の業界で長く働いてきた経験は、その業界向けのシステムを開発する企業にとって非常に価値があります。業務内容を深く理解しているため、ユーザーの課題を的確に捉えたシステム設計が期待できます。

- 課題解決能力: 年齢を重ねた分、多くの困難な課題を乗り越えてきた経験があるはずです。その経験を具体的に語ることで、高い問題解決能力を証明できます。

30代・40代の転職では、「なぜこの年齢でエンジニアを目指すのか」という問いに対する、説得力のあるキャリアプランを語れることが極めて重要です。これまでの経験を棚卸しし、それをエンジニアとしてのキャリアでどう活かしていくのか、戦略的にアピールしましょう。

必要な勉強時間の目安はどれくらいですか?

エンジニアとして実務に通用するレベルのスキルを身につけるために必要な学習時間は、個人の前提知識や学習効率によって大きく異なりますが、一般的には1000時間程度が一つの目安と言われています。

これは、プログラミングスクールが提供するカリキュラムの総時間(およそ300〜600時間)に加え、その後の自習やポートフォリオ作成にかかる時間を含めたものです。

具体的な期間に換算すると、以下のようになります。

- 平日2時間、土日各5時間(週20時間)の学習を続けた場合: 約12ヶ月(1年)

- 平日3時間、土日各8時間(週31時間)の学習を続けた場合: 約8ヶ月

もちろん、これはあくまで目安です。大切なのは、学習時間の長さそのものよりも、学習の「質」と「継続性」です。毎日30分でもコードに触れる習慣をつける、学んだことをブログなどでアウトプットして知識を定着させる、といった工夫が、最終的な成長に大きく繋がります。

短期間で詰め込もうとすると燃え尽きてしまう可能性もあります。無理のない範囲で、しかし着実に学習を継続できるような計画を立てることが、目標達成への最も確実な道です。

まとめ:着実なステップで未経験からエンジニアを目指そう

本記事では、未経験からエンジニアを目指すための具体的な学習ロードマップ、目指せる職種、評価されるスキル、そして転職を成功させるためのポイントについて網羅的に解説してきました。

未経験からエンジニアへの道は、決して楽なものではありません。新しい概念の理解、絶え間ないエラーとの戦い、そして転職活動の壁など、多くの困難が待ち受けているでしょう。しかし、その先には、専門性を武器に社会に貢献し、自分らしい働き方を実現できるという、大きな可能性が広がっています。

この記事で示した内容を、最後にもう一度要約します。エンジニア転職を成功させるために最も重要なのは、以下の4つの要素です。

- 明確な目標設定: なぜエンジニアになりたいのか、どんなエンジニアになりたいのかを深く考え、学習のブレない軸を作ること。

- 継続的な学習: 自分に合った学習方法を選び、計画的に、そして何よりも学習を「継続」すること。目安となる1000時間の学習は、日々の積み重ねの先にあります。

- スキルの可視化: 学習の成果を、質の高い「ポートフォリオ」という形でアウトプットし、自分の技術力を客観的に証明すること。

- 戦略的な転職活動: 企業研究を徹底し、自分の強みを理解し、熱意をもってアピールすること。時には転職エージェントなどのプロの力も借りましょう。

未経験からの挑戦は、それ自体があなたの学習意欲と行動力を示す素晴らしいアピールポイントです。 不安や困難に直面したときは、なぜ自分がエンジニアを目指そうと思ったのか、その最初の情熱を思い出してください。

本記事が、あなたのエンジニアへの第一歩を力強く後押しするものとなれば幸いです。着実なステップで学習を進め、理想のキャリアを実現させましょう。