現代のデジタル社会において、Webサイトやスマートフォンアプリは私たちの生活に欠かせないものとなりました。その快適な利用体験の裏側では、「バックエンドエンジニア」と呼ばれる専門家たちが、システムの根幹を支える重要な役割を担っています。

この記事では、バックエンドエンジニアという職種に興味を持つ方、キャリアチェンジを検討している方に向けて、その仕事内容、フロントエンドエンジニアとの違い、必要なスキルや将来性、そして未経験から目指すためのステップまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、バックエンドエンジニアの全体像を深く理解し、自身のキャリアプランを考える上での具体的な指針を得られるでしょう。

目次

バックエンドエンジニアとは

バックエンドエンジニアとは、Webサイトやアプリケーションにおいて、ユーザーの目には直接触れない「サーバーサイド」のシステム設計、開発、運用を担当する技術者のことです。この領域は「バックエンド」と呼ばれ、データ処理、データベース管理、サーバー構築など、サービス全体の根幹を支える心臓部にあたります。

多くの人が日常的に利用するECサイトを例に考えてみましょう。ユーザーが商品を検索し、カートに追加し、購入手続きを行うという一連の操作は、Webブラウザやアプリの画面上で行われます。このユーザーが直接操作する画面(UI:ユーザーインターフェース)を開発するのが、後述するフロントエンドエンジニアの役割です。

一方で、バックエンドエンジニアは、その裏側で次のような処理を担っています。

- ユーザーが入力した検索キーワードに合致する商品をデータベースから探し出す処理

- カートに追加された商品の在庫を確認し、確保する処理

- 購入手続きで入力された決済情報を処理し、注文データを記録する処理

- ユーザーの会員情報を管理し、ログイン認証を行う処理

これらの処理はすべてサーバー上で実行され、ユーザーがその仕組みを意識することはありません。しかし、このバックエンドの仕組みがなければ、ECサイトは単なる商品のカタログに過ぎず、実際に物を売買する機能は成り立ちません。

このように、バックエンドエンジニアは、サービスの機能そのものを実現し、膨大なデータを安全かつ効率的に管理することで、ユーザーに価値を提供するという極めて重要な役割を担っています。縁の下の力持ちであり、デジタルサービスの「基盤」を築く専門家、それがバックエンドエンジニアなのです。

彼らの仕事は、単にコードを書くだけではありません。サービスの規模や将来の拡張性を見据えたシステム全体の設計(アーキテクチャ設計)、安定稼働を維持するためのサーバーの保守・運用、セキュリティ対策など、その職務は多岐にわたります。そのため、プログラミングスキルはもちろん、サーバー、データベース、ネットワーク、セキュリティといった幅広い知識が求められる、専門性の高い職種と言えるでしょう。

フロントエンドエンジニアとの違い

Web開発の世界は、大きく「フロントエンド」と「バックエンド」の二つの領域に分かれています。この二つの領域は密接に連携しながら一つのサービスを構築しており、それぞれの専門家が「フロントエンドエンジニア」と「バックエンドエンジニア」です。両者の違いを理解することは、バックエンドエンジニアの役割をより明確に把握する上で非常に重要です。

一言で言うと、フロントエンドエンジニアが「ユーザーが直接見て触れる部分(クライアントサイド)」を担当するのに対し、バックエンドエンジニアは「ユーザーからは見えない裏側の部分(サーバーサイド)」を担当します。

レストランに例えるなら、フロントエンドは「ホール」の仕事です。お客様が快適に過ごせるように、見栄えの良い内装を整え、分かりやすいメニューを用意し、注文を受けて料理を運ぶ役割を担います。一方、バックエンドは「キッチン」の仕事です。お客様の注文に応じて、食材を管理し、調理を行い、美味しい料理を作り上げる役割を担います。ホールとキッチンが連携して初めて、お客様に満足のいく食事を提供できるのです。

この例えと同様に、Webサービスにおいても両者の連携は不可欠です。フロントエンドが構築した画面から送られてきたリクエスト(「この商品が見たい」「購入したい」など)をバックエンドが受け取り、適切な処理(データベースから商品情報を取得、決済処理など)を実行して結果をフロントエンドに返します。フロントエンドは、その結果を受け取ってユーザーが見やすいように画面に表示します。

両者の違いをより具体的に理解するために、それぞれの担当領域、使用する技術、求められるスキルを以下の表にまとめました。

| 項目 | フロントエンドエンジニア | バックエンドエンジニア |

|---|---|---|

| 主な担当領域 | ユーザーインターフェース(UI)/ユーザー体験(UX)の設計・実装、Webサイトやアプリの見た目や操作性の構築 | サーバーサイドのロジック開発、データベースの設計・管理、サーバーの構築・運用、APIの開発 |

| 役割の比喩 | レストランの「ホール担当」、建物の「内装・デザイン」 | レストランの「キッチン担当」、建物の「骨格・インフラ」 |

| 主な使用言語 | HTML, CSS, JavaScript | Java, PHP, Ruby, Python, Go, C# など |

| 主なフレームワーク/ライブラリ | React, Vue.js, Angular | Laravel (PHP), Ruby on Rails (Ruby), Django (Python), Spring (Java) など |

| 扱うデータ | ユーザーの操作によって発生するイベント、バックエンドから受け取ったデータの表示 | ユーザー情報、商品データ、決済履歴など、サービス全体の永続的なデータ |

| 求められる主要スキル | UI/UXデザインの知識、HTML/CSSのマークアップスキル、JavaScriptによる動的な表現力、SEOの知識 | プログラミングによるロジック構築能力、データベース設計・操作スキル、サーバー・ネットワークの知識、セキュリティ対策の知識 |

| 仕事の評価軸 | 使いやすさ、デザインの美しさ、表示速度、アクセシビリティ | システムの安定性、処理速度、セキュリティの堅牢性、データの整合性、拡張性 |

このように、フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアは、担当する領域や使用する技術が大きく異なります。フロントエンドは「どう見せるか」「どう使わせるか」というユーザー視点でのクリエイティブな側面が強い一方、バックエンドは「どう動かすか」「どう守るか」というシステムの根幹を支える論理的・構造的な側面が強いと言えます。

ただし、近年では両者の境界線が曖昧になるケースも増えています。例えば、JavaScript(Node.js)を使ってバックエンドを開発したり、バックエンドエンジニアがフロントエンドのフレームワークに関する知識を求められたりすることもあります。両方の領域に精通したエンジニアは「フルスタックエンジニア」と呼ばれ、市場価値が非常に高い存在として認識されています。

自身の興味や適性が、ユーザーの目に触れる部分の創造にあるのか、それともシステム全体の土台を構築することにあるのかを考えることが、どちらの道に進むかを決める上での第一歩となるでしょう。

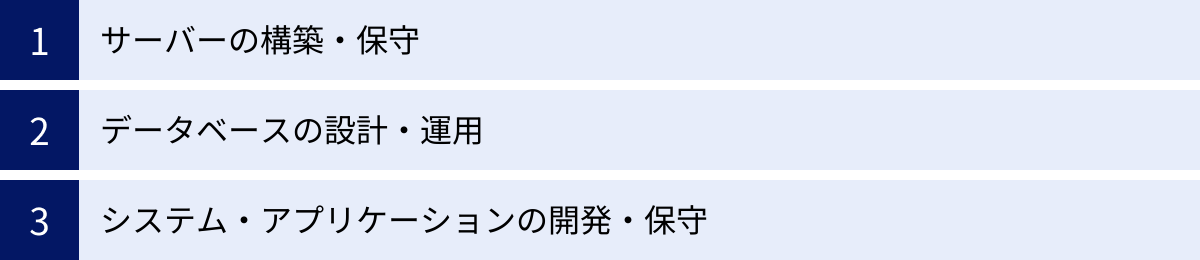

バックエンドエンジニアの主な仕事内容

バックエンドエンジニアの仕事は多岐にわたりますが、大きく分けると「サーバーの構築・保守」「データベースの設計・運用」「システム・アプリケーションの開発・保守」の3つに分類できます。これらは独立した業務ではなく、互いに密接に関連し合って一つのサービスを成り立たせています。ここでは、それぞれの仕事内容について具体的に解説します。

サーバーの構築・保守

Webサービスやアプリケーションが動作するためには、そのプログラムを動かすための「サーバー」というコンピューターが必要です。バックエンドエンジニアは、このサーバー環境を準備し、安定して稼働し続けるように管理する役割を担います。

サーバーの構築

サーバー構築とは、文字通りサービスを動かすための土台となるコンピューター環境を作り上げることです。これには、まずOS(Operating System)の選定とインストールが含まれます。Webサーバーでは、Linux系のOS(CentOS, Ubuntuなど)が広く利用されています。

次に、Webサーバーソフトウェア(Apache, Nginxなど)やアプリケーションサーバー(Tomcatなど)をインストールし、開発したプログラムが正しく動作するように設定を行います。例えば、特定のURLにアクセスがあった場合に、どのプログラムを実行するかといった紐付け(ルーティング)の設定などがこれにあたります。

近年では、物理的なサーバーを自社で保有する「オンプレミス」環境だけでなく、Amazon Web Services (AWS)やGoogle Cloud Platform (GCP)といったクラウドサービスを利用してサーバーを構築するのが主流です。クラウドを利用する場合、バックエンドエンジニアは数回のクリックやコマンド実行で仮想サーバーを立ち上げることができ、ハードウェアの管理から解放されるというメリットがあります。クラウド環境におけるネットワーク設定(VPC)、負荷分散(ロードバランシング)、セキュリティ設定などもサーバー構築の重要な業務です。

サーバーの保守

サーバーは一度構築したら終わりではありません。サービスを24時間365日、安定してユーザーに提供し続けるためには、継続的な保守業務が不可欠です。

- 監視: CPU使用率、メモリ使用量、ディスク容量、ネットワークトラフィックなどを常に監視し、異常がないかを確認します。予期せぬアクセス急増によるサーバーダウンや、パフォーマンスの低下を未然に防ぐための重要な作業です。

- 障害対応: サーバーがダウンしたり、サービスの応答が著しく遅くなったりといった障害が発生した場合、迅速に原因を特定し、復旧作業を行います。深夜や休日でも緊急対応が求められることがあるため、バックエンドエンジニアの仕事が「きつい」と言われる一因にもなっています。

- アップデート: OSやミドルウェアにセキュリティ上の脆弱性が発見された場合、速やかに修正パッチを適用(アップデート)します。これを怠ると、サイバー攻撃の標的となり、情報漏洩などの重大なインシデントにつながる可能性があります。

- バックアップ: データベースの情報やプログラムのソースコードなどを定期的にバックアップし、万が一のデータ損失に備えます。

データベースの設計・運用

ほとんどのWebサービスは、何らかのデータを扱っています。ECサイトの商品情報、SNSの投稿データ、ゲームアプリのユーザーデータなど、これらの膨大なデータを効率的かつ安全に管理するための仕組みが「データベース」です。バックエンドエンジニアは、このデータベースの設計から運用までを担当します。

データベースの設計

データベース設計は、サービスの根幹を揺るがす非常に重要な工程です。ここでいう設計とは、どのようなデータを、どのような構造で保存するかを決めることを指します。

例えば、会員制サイトのデータベースを設計する場合、「ユーザー」情報を格納するテーブル、「投稿」情報を格納するテーブルなどを定義します。さらに、「ユーザー」テーブルには、ID、氏名、メールアドレス、パスワードといった項目(カラム)を設け、それぞれのデータ型(文字列、数値、日付など)を決めます。

優れたデータベース設計は、データの重複をなくし(正規化)、データの整合性を保ち、将来的な仕様変更にも柔軟に対応できる拡張性を持ちます。 不適切な設計は、データの矛盾を引き起こしたり、システムのパフォーマンスを著しく低下させたりする原因となります。

データベースの運用

データベースの運用業務には、以下のようなものが含まれます。

- データの操作: バックエンドのプログラムは、データベースに対してデータの登録(INSERT)、検索(SELECT)、更新(UPDATE)、削除(DELETE)といった操作を頻繁に行います。これらの命令は、SQL(Structured Query Language)という専門の言語を使って実行されます。バックエンドエンジニアは、SQLを駆使して複雑なデータ操作を実装します。

- パフォーマンスチューニング: サービスのデータ量が増えるにつれて、データベースへのアクセス速度が遅くなることがあります。バックエンドエンジニアは、SQLクエリの書き方を最適化したり、検索を高速化するための「インデックス」を適切に設定したりすることで、パフォーマンスの改善を図ります。

- バックアップとリカバリ: サーバーの保守と同様に、データベースのデータも定期的にバックアップを取得します。万が一、誤ってデータを削除してしまったり、システム障害でデータが破損したりした場合でも、バックアップからデータを復元(リカバリ)できるように備えておくことは極めて重要です。

システム・アプリケーションの開発・保守

サーバーとデータベースという土台が整った上で、サービスの核となる機能、つまりビジネスロジックをプログラミングによって実装するのが、アプリケーション開発です。これはバックエンドエンジニアの最も中心的な業務と言えます。

開発

開発業務では、要件定義や設計書に基づいて、プログラミング言語(Java, PHP, Ruby, Pythonなど)とフレームワーク(Laravel, Ruby on Railsなど)を用いてコーディングを行います。

具体的には、以下のような機能を実装します。

- ユーザー認証・認可: ログイン・ログアウト機能、会員登録機能、パスワード再設定機能など。

- データ処理: ユーザーからのリクエストに応じて、データベースからデータを取得・加工し、フロントエンドに返す処理。例えば、ブログ記事の一覧表示や、特定の商品情報の表示など。

- ビジネスロジック: サービスの独自機能の実装。ECサイトであれば決済処理、在庫管理、ポイント計算など。SNSであれば投稿、フォロー、いいね機能など。

- API開発: 他のシステムやアプリケーション(例:スマートフォンアプリ)が、自社サービスの機能やデータを利用するための連携口(API:Application Programming Interface)を開発します。

開発したプログラムは、単体で正しく動くかを確認する「単体テスト」や、複数の機能を組み合わせて問題がないかを確認する「結合テスト」を経て、品質を保証します。

保守

リリースされたシステムやアプリケーションも、サーバーやデータベースと同様に継続的な保守が必要です。

- 機能追加・改修: ユーザーの要望やビジネス環境の変化に応じて、新しい機能を追加したり、既存の機能を改善したりします。

- バグ修正: プログラムの不具合(バグ)が発見された場合、原因を特定し、コードを修正します。

- リファクタリング: プログラムの外部的な動作は変えずに、内部の構造を改善する作業です。コードをよりシンプルで分かりやすく書き直すことで、将来のメンテナンス性や拡張性を高めます。

これら3つの仕事内容は、バックエンドエンジニアがサービスの「裏側」でいかに広範かつ重要な役割を担っているかを示しています。安定したインフラを構築・維持し、整理されたデータを管理し、そして価値ある機能を創造する、それがバックエンドエンジニアの仕事の本質です。

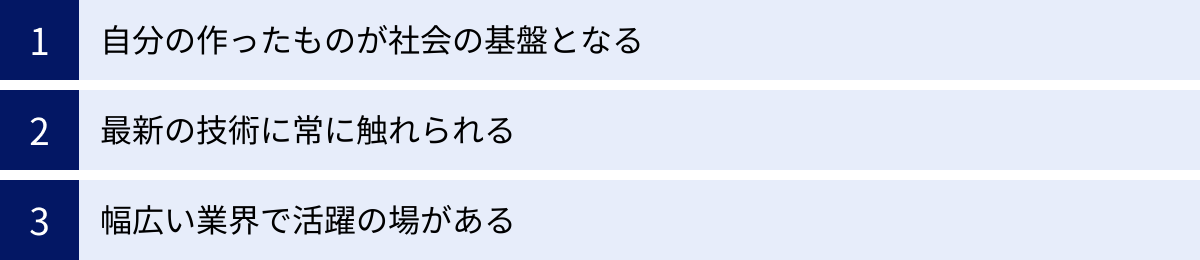

バックエンドエンジニアのやりがい

バックエンドエンジニアの仕事は、専門性が高く、時には困難な課題に直面することもあります。しかし、それを上回る大きなやりがいや魅力があるからこそ、多くのエンジニアがこの分野で活躍しています。ここでは、バックエンドエンジニアとして働くことの主なやりがいを3つの側面からご紹介します。

自分の作ったものが社会の基盤となる

バックエンドエンジニアが構築するシステムは、ユーザーの目には直接触れません。しかし、そのシステムこそが、現代社会を支える様々なサービスの根幹をなしています。金融機関の勘定系システム、Eコマースの決済・在庫管理システム、交通機関の運行管理システム、医療機関の電子カルテシステムなど、社会インフラとして機能しているサービスの多くは、堅牢なバックエンドシステムによって支えられています。

自分の書いたコードや設計したデータベースが、何百万人もの人々の生活を便利にし、企業の経済活動を動かし、社会全体の効率化に貢献しているという実感は、何物にも代えがたい大きなやりがいです。自分が携わったサービスが世に出て、多くの人に利用され、当たり前の日常の一部になっているのを見ると、その裏側を支えていることに誇りを感じられるでしょう。

例えば、あるECサイトのパフォーマンス改善プロジェクトに携わったとします。応答速度を0.1秒改善する地道なチューニング作業の結果、ユーザーの離脱率が下がり、サイトの売上が向上したというデータが出た時、自分の技術が直接ビジネスの成功に貢献したことを実感できます。また、大規模な障害が発生した際に、チームで協力して夜通しで復旧作業を行い、無事にサービスを正常化できた時の達成感は、バックエンドエンジニアならではの経験です。

このように、自分の仕事が目に見えない形で社会に大きなインパクトを与え、人々の生活やビジネスの「基盤」となっていることを実感できる点は、バックエンドエンジニアという仕事の最も大きな魅力の一つです。

最新の技術に常に触れられる

IT業界、特にバックエンドの技術領域は、日進月歩で進化しています。新しいプログラミング言語、フレームワーク、データベース技術、クラウドサービス、コンテナ技術(Docker, Kubernetesなど)が次々と登場し、常に変化し続けています。

このような環境は、知的好奇心が旺盛で、新しいことを学び続けるのが好きな人にとっては、非常に刺激的でやりがいのあるフィールドです。昨日まで主流だった技術が、今日にはもう古くなっているということも珍しくありません。そのため、バックエンドエンジニアは常にアンテナを張り、最新の技術トレンドをキャッチアップし、自身のスキルをアップデートし続ける必要があります。

これは大変な側面もありますが、裏を返せば、常に成長し続けられる環境であるということです。例えば、これまでオンプレミスのサーバーで運用していたシステムを、AWSやGCPといったクラウド環境に移行するプロジェクトに携われば、クラウドネイティブなアーキテクチャ設計やサーバーレス技術といった最先端のスキルを実践的に学ぶことができます。また、マイクロサービスアーキテクチャのような新しい設計手法を取り入れることで、よりスケーラブルでメンテナンス性の高いシステム構築に挑戦できます。

古い技術に固執するのではなく、常に新しい技術を学び、それを実際の業務に活かして、より良いシステムを構築していくプロセスそのものに、大きな面白さとやりがいを見出すことができるのです。自身の成長が、そのままサービスの品質向上や開発効率化に直結するため、学習意欲が高い人ほど大きな成果を上げやすい職種と言えるでしょう。

幅広い業界で活躍の場がある

WebサービスやITシステムを持たない企業を探すのが難しいほど、現代のあらゆるビジネスにおいてITは不可欠な要素となっています。バックエンドエンジニアが扱うサーバー、データベース、アプリケーションといった技術は、特定の業界に限定されない汎用的なスキルです。

そのため、バックエンドエンジニアは、非常に幅広い業界で活躍のチャンスがあります。

- Webサービス業界: SNS、Eコマース、メディア、SaaSなど

- 金融業界: ネットバンキング、キャッシュレス決済、FinTechサービス

- 製造業: IoTを活用した工場のスマート化、サプライチェーン管理システム

- 医療業界: 電子カルテ、遠隔医療システム、医療データ分析基盤

- エンターテイメント業界: オンラインゲームのサーバー開発、動画配信サービス

- 広告業界: アドテクノロジー(AdTech)のプラットフォーム開発

このように、活躍の場が多岐にわたるということは、自分の興味や関心に合わせて働く業界を選べるという大きなメリットにつながります。例えば、「ゲームが好きだからゲーム業界で働きたい」「社会貢献性の高い仕事がしたいから医療業界に挑戦したい」といったキャリア選択が可能です。

また、ある業界で培ったバックエンドの技術や経験は、他の業界でも十分に通用します。これにより、キャリアの選択肢が広がり、景気の変動や業界の浮き沈みに左右されにくい、安定したキャリアを築きやすいという利点もあります。様々な業界を経験することで、それぞれのドメイン知識(業界特有の知識)を身につけ、より価値の高いエンジニアへと成長していくことも可能です。自分のスキル一つで、多様な世界に飛び込んでいける自由度の高さは、バックエンドエンジニアの大きなやりがいと言えるでしょう。

バックエンドエンジニアが使う主なプログラミング言語

バックエンド開発には、多種多様なプログラミング言語が使われています。言語ごとに特徴や得意な分野、採用している企業の傾向が異なるため、どの言語を学ぶかはキャリアを考える上で重要な選択です。ここでは、バックエンド開発で広く利用されている主要なプログラミング言語を6つ紹介します。

| 言語名 | 主な特徴 | 主な用途・フレームワーク |

|---|---|---|

| Java | 堅牢で安定性が高い。オブジェクト指向の代表格。プラットフォームに依存しない。 | 大規模な業務システム、金融システム、Androidアプリ開発。 (Spring, Play Framework) |

| PHP | Web開発に特化。文法が比較的平易で学習コストが低い。多くのWebサイトで採用実績あり。 | Webアプリケーション全般、CMS(WordPressなど)のカスタマイズ。 (Laravel, CakePHP) |

| Ruby | 「楽しさ」を重視した直感的で読みやすい文法。日本人が開発。開発効率が高い。 | スタートアップ企業、Webサービス開発。 (Ruby on Rails) |

| Python | シンプルで可読性の高い文法。Web開発からAI・機械学習、データ分析まで用途が広い。 | AI関連システム、Webサービス、データ分析基盤。 (Django, Flask) |

| Go | Googleが開発。処理速度が速く、並行処理に強い。シンプルでモダンな言語仕様。 | 大規模サービスのバックエンド、マイクロサービス、CLIツール。 (Echo, Gin) |

| C# | Microsoftが開発。Windows環境との親和性が高い。ゲーム開発でも広く利用。 | Windowsアプリケーション、業務システム、ゲーム開発(Unity)。 (.NET) |

Java

Javaは、1995年に登場して以来、長年にわたってバックエンド開発の第一線で使われ続けている、非常に信頼性の高い言語です。「Write Once, Run Anywhere(一度書けば、どこでも動く)」という思想のもと、JVM(Java Virtual Machine)という仮想マシン上で動作するため、Windows, macOS, Linuxなど、特定のOSに依存しないアプリケーションを開発できます。

大規模で堅牢性が求められる業務システムや金融機関のシステムで採用されることが多く、安定性とセキュリティを重視するプロジェクトに適しています。また、Androidアプリのネイティブ開発言語としても長年利用されてきた実績があります。

一方で、他の言語に比べて文法が厳格で、記述量が多くなりがちなため、学習コストはやや高いとされています。しかし、その分、大規模な開発でも破綻しにくいというメリットがあります。Spring Frameworkという強力なフレームワークの存在も、Javaの強みを支えています。

PHP

PHPは、Webアプリケーション開発に特化したスクリプト言語で、その歴史は古く、世界中の多くのWebサイトで利用されています。特に、ブログやサイトを簡単に構築できるCMS(Contents Management System)の代表格である「WordPress」がPHPで開発されていることは有名です。

文法が比較的シンプルで分かりやすく、初学者が最初に学ぶバックエンド言語として人気があります。小規模から中規模のWebサービスを迅速に開発するのに向いています。LaravelやCakePHPといった優れたフレームワークの登場により、モダンで大規模な開発にも対応できるようになりました。学習コストの低さと豊富な実績から、多くのWeb制作会社や事業会社で採用されています。

Ruby

Rubyは、日本人のまつもとゆきひろ氏によって開発されたオブジェクト指向スクリプト言語です。「プログラミングを楽しく(Enjoy Programming)」という哲学が根底にあり、人間にとって自然で、直感的に読み書きできる文法が最大の特徴です。

Rubyの普及を決定づけたのが、Webアプリケーションフレームワークの「Ruby on Rails」です。「設定より規約(CoC)」という思想に基づき、開発者は煩雑な設定から解放され、アプリケーションのロジック開発に集中できます。これにより、驚異的なスピードでWebサービスを開発できるため、特にトレンドの変化が速いスタートアップ企業や新規事業開発の場面で絶大な人気を誇ります。

Python

Pythonは、シンプルさと可読性の高さを重視して設計された言語です。文法が非常に分かりやすく、コードが短く済むため、プログラミング初心者にもおすすめです。

元々はWeb開発だけでなく、汎用的なスクリプト言語として利用されてきましたが、近年、AI(人工知能)・機械学習、データサイエンスの分野でデファクトスタンダードの地位を確立したことで、その人気が急上昇しています。数値計算やデータ分析用の豊富なライブラリ(NumPy, Pandasなど)が揃っており、これらの機能を活用したWebアプリケーションを開発する際に強みを発揮します。

Webフレームワークとしては、フルスタックの「Django」や、軽量な「Flask」が有名です。AI関連のシステム開発やデータ分析基盤を持つWebサービスなどで、今後ますます需要が高まると予想されます。

Go

Go(Golang)は、2009年にGoogleによって開発された、比較的新しいプログラミング言語です。高速な処理性能と、並行処理(複数の処理を同時に効率よく行うこと)に強いという特徴を持っています。

C++のような静的型付け言語の安全性とパフォーマンス、Pythonのような動的型付け言語の開発効率の良さを両立させることを目指して設計されました。文法はシンプルで学習しやすく、コンパイルも高速です。

その特性から、膨大なリクエストを同時に処理する必要がある大規模なWebサービスのバックエンドや、マイクロサービスアーキテクチャ(巨大なシステムを小さなサービスの集合体として構築する手法)で採用されるケースが増えています。YouTubeやメルカリといった大規模サービスの裏側でも利用されています。

C

C#(シーシャープ)は、Microsoftが開発したオブジェクト指向言語で、同社の開発プラットフォームである.NET(ドットネット)の中心的な言語です。Javaに似た文法を持ち、Windowsアプリケーションや業務システムの開発で広く利用されてきました。

近年では、クロスプラットフォームに対応した.NETの登場により、macOSやLinux上でも動作するWebアプリケーションを開発できるようになり、活用の幅が広がっています。

また、ゲーム開発エンジン「Unity」の主要なスクリプト言語としても知られており、ゲームのバックエンド(ユーザー認証、データ管理など)を開発する際にもC#が使われることが多くあります。Windows環境での開発や、ゲーム開発に興味がある場合に有力な選択肢となるでしょう。

バックエンドエンジニアに必要なスキル

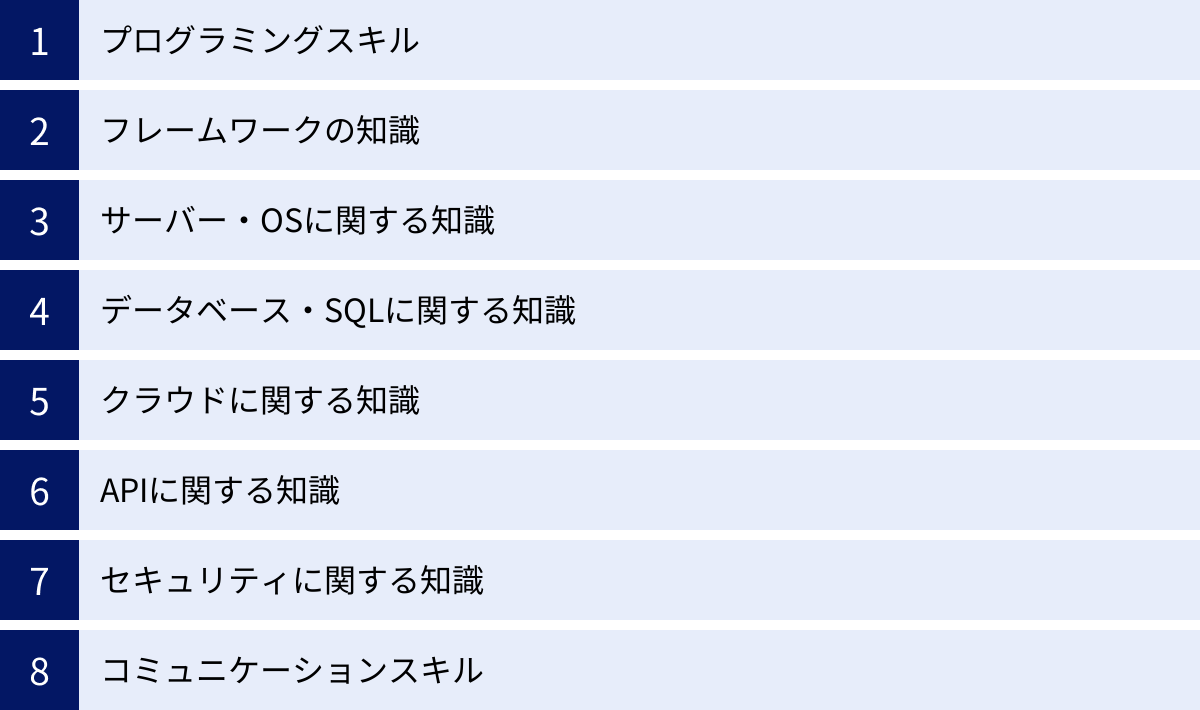

バックエンドエンジニアとして活躍するためには、プログラミングスキルだけでなく、サーバーやデータベース、セキュリティといった幅広い知識と技術が求められます。ここでは、バックエンドエンジニアに不可欠な8つのスキルについて、その重要性とともに解説します。

プログラミングスキル

バックエンドエンジニアにとって最も基本的かつ中心的なスキルは、プログラミングスキルです。サーバーサイドで動作するロジックを実装するために、Java, PHP, Ruby, Pythonといったプログラミング言語を習得していることが大前提となります。単に文法を知っているだけでなく、アルゴリズムやデータ構造を理解し、効率的で保守性の高いコードを書く能力が求められます。オブジェクト指向や関数型プログラミングといった設計思想への理解も、質の高いコードを書く上で重要です。

フレームワークの知識

現代のバックエンド開発において、ゼロからすべてをコーディングすることは稀です。開発を効率化し、品質を担保するために、フレームワークの活用はほぼ必須となっています。フレームワークとは、Webアプリケーション開発で頻繁に使われる機能をまとめた「骨組み」や「雛形」のことです。

例えば、PHPならLaravel、RubyならRuby on Rails、PythonならDjangoといったフレームワークの知識があれば、ルーティング、データベース操作、ユーザー認証などの共通機能を自分で実装する必要がなくなり、本来のビジネスロジックの開発に集中できます。選択したプログラミング言語に対応する主要なフレームワークを使いこなせるスキルは、実務において極めて重要です。

サーバー・OSに関する知識

バックエンドのプログラムはサーバー上で動作するため、その土台となるサーバーやOS(Operating System)に関する知識は不可欠です。特にWebサーバーの世界ではLinux系のOS(CentOS, Ubuntuなど)が主流であるため、基本的なコマンドライン操作(CUI操作)は必須スキルです。ファイルの操作、プロセスの管理、パーミッションの設定、パッケージのインストールといった作業をスムーズに行える必要があります。また、WebサーバーソフトウェアであるApacheやNginxの仕組みを理解し、適切に設定できる能力も求められます。

データベース・SQLに関する知識

バックエンドは、サービスの根幹となるデータを管理する役割を担います。そのため、データベースに関する深い知識と、それを操作するための言語であるSQLのスキルが極めて重要です。リレーショナルデータベース(MySQL, PostgreSQLなど)の仕組みを理解し、サービスの要件に合わせて適切なテーブル設計(正規化など)ができる能力が求められます。また、複雑な条件でのデータ抽出や、大量のデータを効率的に処理するためのパフォーマンスを意識したSQLクエリを書く能力は、バックエンドエンジニアの腕の見せ所です。近年では、NoSQLデータベース(MongoDB, Redisなど)の知識も求められるケースが増えています。

クラウドに関する知識

近年、自社で物理サーバーを保有するオンプレミス環境から、AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform), Microsoft Azureといったクラウドサービス上にシステムを構築するケースが主流になっています。そのため、バックエンドエンジニアにとってクラウドに関する知識は必須スキルとなりつつあります。

仮想サーバー(AWS EC2, GCP Compute Engine)の構築や、データベースサービス(AWS RDS, Cloud SQL)、ストレージサービス(AWS S3, Google Cloud Storage)などを利用したインフラ設計・構築スキルが求められます。さらに、サーバーレスアーキテクチャ(AWS Lambdaなど)やコンテナ技術(Docker, Kubernetes)といったクラウドネイティブな技術に関する知識も、市場価値の高いエンジニアになるためには重要です。

APIに関する知識

バックエンドは、フロントエンド(Webブラウザやスマートフォンアプリ)と連携して動作します。この連携の際に用いられるのがAPI(Application Programming Interface)です。バックエンドエンジニアは、フロントエンドが必要とするデータを適切な形式(主にJSON)で提供するためのAPIを設計・開発する役割を担います。

RESTの原則に基づいたAPI設計の知識や、APIの仕様を記述するためのOpenAPI (Swagger) などの使い方を理解していることが求められます。また、外部のサービス(決済サービス、地図サービス、SNSなど)が提供するAPIを利用して、自社サービスに機能を組み込むことも多く、他社のAPIドキュメントを正しく読み解き、実装する能力も重要です。

セキュリティに関する知識

バックエンドは、ユーザーの個人情報や決済情報といった機密性の高いデータを扱うため、セキュリティに関する知識は絶対に欠かせません。悪意のある第三者によるサイバー攻撃からシステムとデータを守るための対策を講じるのは、バックエンドエンジニアの重要な責務です。

具体的には、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング(XSS)、クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)といった代表的な脆弱性の内容を理解し、それらを防ぐためのセキュアなコーディングを実践する必要があります。また、パスワードの安全なハッシュ化、通信の暗号化(SSL/TLS)、適切なアクセス制御の実装など、多層的なセキュリティ対策を講じる知識が求められます。

コミュニケーションスキル

バックエンドエンジニアの仕事は、一人で黙々とコードを書くだけではありません。プロジェクトはチームで進められるのが一般的であり、円滑なコミュニケーションスキルが不可欠です。

- チーム内連携: 他のバックエンドエンジニア、フロントエンドエンジニア、インフラエンジニアと技術的な仕様について議論し、連携して開発を進める能力。

- 他職種との連携: プロジェクトマネージャーやディレクター、デザイナーと要件や仕様について協議し、技術的に実現可能な範囲や代替案を提案する能力。

- ドキュメント作成能力: 設計書やAPI仕様書など、他の人が見ても理解できる分かりやすいドキュメントを作成する能力。

技術的な内容を、非エンジニアにも分かりやすく説明する能力は特に重要です。これらのスキルが、プロジェクトを成功に導く上で大きな力となります。

バックエンドエンジニアの平均年収

バックエンドエンジニアは専門性の高い職種であり、その需要の高さから、ITエンジニアの中でも比較的高い年収が期待できます。ただし、年収は個人のスキル、経験年数、勤務先の企業規模、業界などによって大きく変動します。

厚生労働省が提供する職業情報提供サイト「jobtag」によると、バックエンドエンジニアが含まれる「ソフトウェア開発技術者(Webエンジニア)」の全国平均年収は550.2万円となっています。また、年齢別に見ると、経験を積むにつれて年収が上昇していく傾向が見られます。

参照:厚生労働省 jobtag(職業情報提供サイト) ソフトウェア開発技術者(Webエンジニア)

また、民間の転職サービス各社の調査でも同様の傾向が見られます。

- 求人ボックス 給料ナビ(2024年5月時点): 正社員の平均年収は約599万円。全体の給与幅は342〜982万円と広くなっています。

参照:求人ボックス 給料ナビ バックエンドエンジニアの仕事の年収・時給・給料 - レバテックキャリア(2023年8月公開データ): バックエンドエンジニアの平均年収は約605万円。年代別では、20代で478万円、30代で623万円、40代で721万円と、年代が上がるごとに順調に増加しています。

参照:レバテックキャリア 【職種別】ITエンジニアの平均年収ランキング

これらのデータから、バックエンドエンジニアの平均年収は概ね550万円〜600万円程度が一つの目安と言えるでしょう。日本の給与所得者全体の平均年収(約458万円/令和4年分民間給与実態統計調査)と比較しても、高い水準にあることが分かります。

参照:国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査

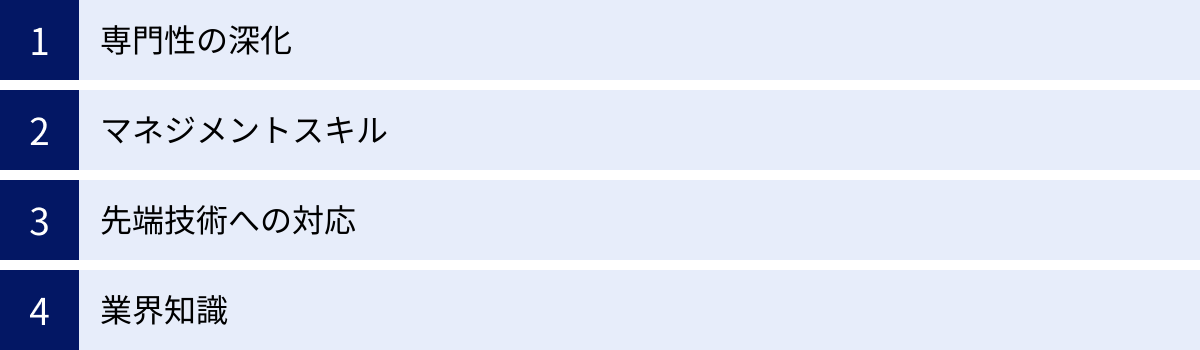

年収をさらに高めるためには、以下のような要素が重要になります。

- 専門性の深化: 特定の言語やフレームワークを極めるだけでなく、データベースのパフォーマンスチューニング、大規模なインフラ構築(特にクラウド)、セキュリティ対策など、特定の分野で深い専門知識を持つことで市場価値が高まります。

- マネジメントスキル: チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして、プロジェクト全体を管理・推進する能力を身につけると、より高い報酬が期待できます。

- 先端技術への対応: AI/機械学習、ビッグデータ、マイクロサービス、サーバーレスなど、需要の高い先端技術に関するスキルを持つエンジニアは、高年収での転職が有利になります。

- 業界知識: 金融(FinTech)や医療(HealthTech)など、特定の業界知識(ドメイン知識)と技術力を兼ね備えることで、代替の難しい希少な人材となることができます。

未経験からスタートする場合、初年度の年収は350万円〜450万円程度が相場ですが、実務経験を積み、スキルを継続的に向上させることで、数年後には平均年収を上回り、将来的には1,000万円以上の年収を目指すことも十分に可能な職種です。

バックエンドエンジニアに役立つ資格7選

バックエンドエンジニアになるために必須の資格はありません。この職種では、資格の有無よりも実際の開発経験やスキルが重視される傾向にあります。しかし、資格取得を目指して学習することで、自身の知識を体系的に整理し、スキルレベルを客観的に証明することができます。特に未経験からの就職・転職活動においては、学習意欲や基礎知識の証明として有効なアピール材料となります。

ここでは、バックエンドエンジニアのキャリアに役立つ代表的な資格を7つ紹介します。

① 基本情報技術者試験/応用情報技術者試験

基本情報技術者試験(FE)と応用情報技術者試験(AP)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催する国家試験です。

- 基本情報技術者試験: IT人材としてのキャリアをスタートする人向けの登竜門的な資格です。テクノロジ系(基礎理論、アルゴリズム、ネットワーク、データベース)、マネジメント系、ストラテジ系といった幅広い分野の基礎知識が問われ、ITに関する土台となる知識を網羅的に学習できます。

- 応用情報技術者試験: 基本情報技術者試験の上位資格であり、より高度な知識と応用力が求められます。技術的な問題解決能力だけでなく、管理や経営に関する知識も問われるため、将来的にプロジェクトリーダーやマネージャーを目指す上でも役立ちます。

これらの資格は特定の製品や言語に依存しないため、バックエンドエンジニアに限らず、すべてのITエンジニアにとって有効です。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

② PHP技術者認定試験

PHP技術者認定機構が実施する、PHPの技術力を認定する資格です。初級、上級/準上級、認定ウィザードの3つのレベルがあります。Web業界で広く使われているPHPのスキルを証明できるため、Web系のバックエンドエンジニアを目指す場合に特に有効です。資格取得を通じて、PHPの言語仕様やセキュリティに関する知識を深く学ぶことができます。

参照:PHP技術者認定機構

③ Ruby技術者認定試験

Ruby Associationが実施する、プログラミング言語Rubyの技術力を評価する認定試験です。SilverとGoldの2つのレベルがあり、文法知識、標準ライブラリ、オブジェクト指向などに関する知識が問われます。Ruby on Railsを採用しているスタートアップやWebサービス企業への就職・転職を目指す際に、スキルをアピールする上で効果的です。

参照:Ruby Association

④ Python3エンジニア認定試験

一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が実施する、Pythonの専門知識を評価する資格です。Python3エンジニア認定基礎試験、Python3エンジニア認定データ分析試験、Python3エンジニア認定実践試験などがあります。特に「基礎試験」は、Pythonの基本的な文法や知識を問うもので、初学者にも人気です。AIやデータ分析分野での活用が広がるPythonのスキルを証明するのに役立ちます。

参照:一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会

⑤ Oracle認定Javaプログラマ

Oracle社が主催する、Javaプログラミングのスキルを証明する世界共通のベンダー資格です。Bronze, Silver, Goldの3つのレベルがあります。世界的に認知度が高く、特に金融機関や大規模な業務システム開発など、Javaを主に使用する企業へのアピール力は絶大です。Javaのオブジェクト指向の概念やAPIに関する深い理解を証明できます。

参照:Oracle University

⑥ Linux技術者認定試験(LinuC)

LPI-Japanが提供する、Linux技術者としてのスキルを認定する資格です。レベル1, レベル2, レベル3の段階的なレベル設定がされています。バックエンドのプログラムが動作するサーバーOSとしてLinuxはデファクトスタンダードであるため、Linuxのコマンド操作、システム管理、ネットワーク設定などの知識はバックエンドエンジニアにとって必須です。この資格は、サーバーサイドのインフラに関する知識とスキルを客観的に証明するのに非常に役立ちます。

参照:LPI-Japan

⑦ AWS認定資格

Amazon Web Services (AWS)に関する専門知識とスキルを証明するベンダー資格です。クラウドプラクティショナー、アソシエイト、プロフェッショナル、専門知識といった役割やレベルに応じた多様な資格が用意されています。

バックエンドエンジニアとしては、まず「AWS 認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」の取得を目指すのがおすすめです。AWSを利用したインフラ設計・構築に関する幅広い知識を証明できます。クラウド活用が当たり前となった現代において、AWS認定資格は市場価値を大きく高める資格の一つと言えるでしょう。

参照:Amazon Web Services (AWS)

バックエンドエンジニアの将来性

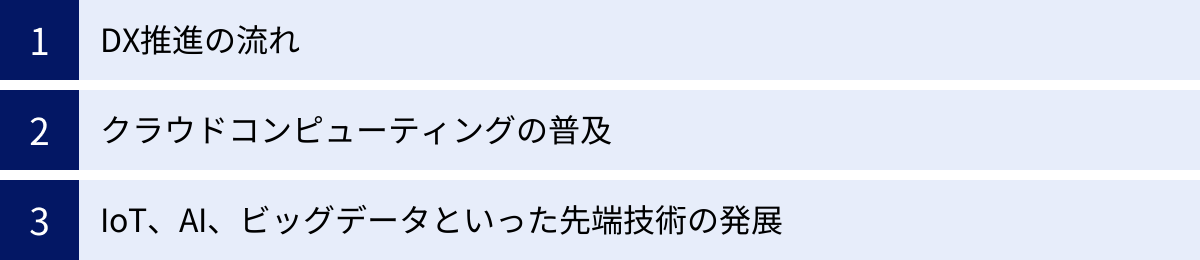

バックエンドエンジニアという職種の将来性は、非常に明るいと言えます。その理由は、現代社会のあらゆる場面でIT化とDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速しており、その根幹を支えるバックエンドシステムの需要が絶えることがないためです。

まず、DX推進の流れが大きな追い風となっています。多くの企業が、旧来の業務プロセスやビジネスモデルをデジタル技術によって変革しようとしています。そのためには、顧客管理システム(CRM)、サプライチェーン管理システム(SCM)、業務基幹システム(ERP)など、様々なシステムの新規開発や刷新が不可欠です。これらのシステムの裏側を構築するのは、まさにバックエンドエンジニアの役割であり、あらゆる業界でその需要が高まっています。

次に、クラウドコンピューティングの普及もバックエンドエンジニアの活躍の場を広げています。AWSやGCPといったクラウドサービスを活用することで、以前よりも迅速かつ柔軟にシステムを構築できるようになりました。しかし、クラウドを効果的に活用するためには、クラウドネイティブな設計思想や、サーバーレス、コンテナといった新しい技術への深い理解が必要です。このようなクラウドスキルを持つバックエンドエンジニアは市場価値が非常に高く、今後も需要は伸び続けると予想されます。

さらに、IoT、AI(人工知能)、ビッグデータといった先端技術の発展も、バックエンドエンジニアの重要性を高めています。IoTデバイスから送られてくる膨大なデータを収集・処理・蓄積するサーバーサイドシステム、AIの学習モデルを動かし、推論結果を返すAPI、ビッグデータを高速に分析するための基盤など、これらの先端技術を実用化するためには、高性能でスケーラブルなバックエンドシステムが不可欠です。これらの分野に精通したバックエンドエンジニアは、次世代のサービスを創造する上で中心的な役割を担うことになります。

一方で、技術の進化は非常に速いため、常に新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が求められます。特定の古い技術に固執していると、市場価値は相対的に低下していく可能性があります。例えば、単純なWebサイト制作におけるバックエンド処理の一部は、ノーコード・ローコードツールによって代替される可能性も指摘されています。

しかし、複雑なビジネスロジックの実装、大規模なトラフィックを捌くシステムの設計、高度なセキュリティ要件への対応、レガシーシステムの刷新といった、高度な専門性が求められる領域において、バックエンドエンジニアの役割がなくなることは考えにくいでしょう。

結論として、社会のデジタル化が進む限り、その裏側を支えるバックエンドエンジニアの需要は継続的に高まります。クラウドやAIといった成長分野のスキルを積極的にキャッチアップし、自身の専門性を高め続けることで、長期的に安定したキャリアを築き、社会に価値を提供し続けることができる将来性豊かな職種であると言えます。

バックエンドエンジニアの主なキャリアパス

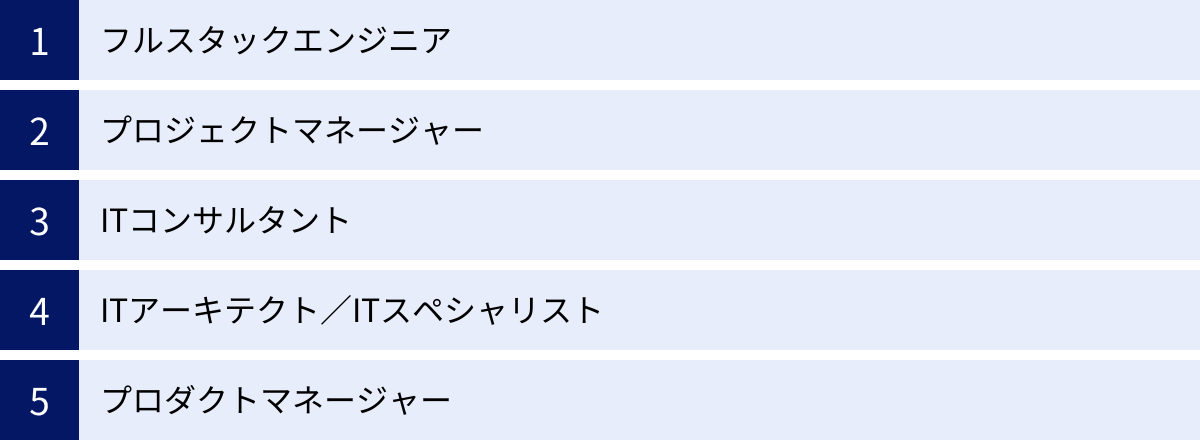

バックエンドエンジニアとして経験を積んだ後には、多様なキャリアパスが広がっています。自身の志向性(技術を極めたいか、マネジメントに進みたいかなど)に合わせて、キャリアを選択していくことが可能です。ここでは、代表的な5つのキャリアパスを紹介します。

フルスタックエンジニア

フルスタックエンジニアは、バックエンドとフロントエンドの両方の領域に精通し、Web開発の全工程を一人で担当できるエンジニアのことです。バックエンドの知識に加え、HTML/CSS, JavaScript、ReactやVue.jsといったフロントエンドの技術も習得します。

一人でアプリケーション全体の設計から実装まで完結できるため、特に少人数のスタートアップ企業や新規事業開発チームで重宝されます。幅広い技術スタックをカバーできるため市場価値が非常に高く、フリーランスとして独立する際にも有利なキャリアパスです。

プロジェクトマネージャー

技術的な知見を活かし、プロジェクト全体の責任者として、計画立案、進捗管理、品質管理、チームメンバーのマネジメントなどを行うのがプロジェクトマネージャー(PM)です。コーディングの実務から離れ、よりビジネスサイドに近い立場でプロジェクトを成功に導く役割を担います。

バックエンドエンジニアとしての経験は、開発工程の正確な見積もり、技術的な課題の把握、エンジニアチームとの円滑なコミュニケーションに大いに役立ちます。リーダーシップを発揮し、チームをまとめて大きな成果を出すことにやりがいを感じる人に向いています。

ITコンサルタント

ITコンサルタントは、企業の経営課題に対して、ITを活用した解決策を提案する専門家です。クライアントのビジネスを深く理解し、課題を分析した上で、最適なシステム構成や技術選定、導入計画などを策定します。

バックエンドエンジニアとしての深い技術的知識は、実現可能性の高い具体的な提案を行う上での強力な武器となります。技術力だけでなく、論理的思考力、課題解決能力、高いコミュニケーション能力が求められる職種です。企業の経営層と直接対話し、ビジネスの根幹に影響を与えるダイナミックな仕事です。

ITアーキテクト/ITスペシャリスト

マネジメントではなく、技術をとことん追求したいという志向を持つエンジニアのためのキャリアパスです。

- ITアーキテクト: プロジェクト全体の技術的な設計(アーキテクチャ)に責任を持つ役割です。ビジネス要件や非機能要件(性能、可用性、セキュリティなど)を考慮し、将来の拡張性も見据えた最適なシステム基盤を設計します。技術トレンドに対する深い洞察と、大局的な視点が求められます。

- ITスペシャリスト: 特定の技術分野(データベース、ネットワーク、クラウド、セキュリティなど)において、企業内で最も深い専門知識を持つ技術者です。その分野における第一人者として、非常に高度で複雑な技術的課題の解決にあたります。

どちらも、特定の技術領域における「匠」を目指す道であり、高い専門性を武器にキャリアを築いていきます。

プロダクトマネージャー

プロダクトマネージャー(PdM)は、「何のプロダクト(製品・サービス)を、なぜ作るのか、どのように作るのか」を決定し、そのプロダクトの成功に責任を持つ役割です。市場調査やユーザーインタビューを通じてニーズを把握し、プロダクトのビジョンやロードマップを策定します。

エンジニア、デザイナー、マーケターなど、様々な職種のメンバーと連携し、プロダクトを成功に導きます。バックエンドエンジニアの経験は、開発の実現可能性や工数を判断し、エンジニアと対等に議論する上で非常に有利に働きます。ビジネスとテクノロジーの架け橋となり、プロダクトの価値を最大化することにやりがいを感じる人に向いています。

バックエンドエンジニアに向いている人の特徴

バックエンドエンジニアは専門性の高い職種であり、誰もが等しく活躍できるわけではありません。特定の思考性や特性を持つ人が、この仕事でより大きな成果を上げ、やりがいを感じやすい傾向があります。ここでは、バックエンドエンジニアに向いている人の主な特徴を3つ紹介します。

論理的思考力が高い人

バックエンドエンジニアの仕事は、論理の積み重ねで成り立っています。サービスの要件を理解し、それを実現するための処理の流れ(アルゴリズム)を考え、コンピュータが解釈できるようにコードに落とし込んでいく作業は、まさに論理的思考そのものです。

例えば、ある機能でバグが発生した場合、「なぜこの問題が起きたのか?」という原因を、システムの構造やデータの流れを一つひとつ順序立てて追いながら特定していく必要があります。勘や感覚に頼るのではなく、事実(ログやデータ)に基づいて仮説を立て、検証を繰り返すという科学的なアプローチが求められます。

また、データベースの設計においても、データの重複をなくし、整合性を保つための「正規化」という手法は、論理的な思考に基づいて行われます。複雑に絡み合った要件を整理し、シンプルで拡張性の高い構造に落とし込む能力は、バックエンドエンジニアにとって非常に重要な資質です。パズルを解くのが好き、物事の仕組みを考えるのが得意、原因と結果の関係を突き詰めるのが苦にならないといった人は、この職種への適性が高いと言えるでしょう。

新しい技術を学ぶのが好きな人

「バックエンドエンジニアのやりがい」の項でも触れた通り、この分野の技術は日進月歩で進化しています。新しいプログラミング言語、フレームワーク、クラウドサービス、開発手法が次々と登場するため、現状のスキルに満足せず、常に新しいことを学び続ける知的好奇心と学習意欲が不可欠です。

一度スキルを身につければ安泰、という世界ではありません。むしろ、学習が仕事の一部であり、楽しみでもあると捉えられる人が向いています。公式ドキュメント(多くは英語)を読んだり、技術ブログをチェックしたり、勉強会に参加したりといった情報収集を自発的に行い、学んだことを自分の業務に活かして試行錯誤するプロセスを楽しめるかどうかが、長期的に活躍できるかを分ける重要なポイントになります。

「どうすればもっと効率的に開発できるだろうか」「この新しい技術を使えば、あの課題を解決できるのではないか」といった探究心を持ち、変化を恐れずに楽しむことができる人は、バックエンドエンジニアとして大きく成長できる可能性を秘めています。

地道な作業が苦にならない人

バックエンドエンジニアの仕事は、華やかな側面ばかりではありません。ユーザーの目には見えない部分で、地道で緻密な作業を黙々と続ける場面が数多くあります。

- デバッグ: 延々とログを追いかけ、たった一つのバグの原因を何時間もかけて探す作業。

- テストコードの作成: 開発した機能が正しく動作することを保証するため、あらゆるパターンを想定したテストコードを記述する作業。

- ドキュメント作成: 他の人が見ても理解できるように、システムの設計やAPIの仕様を詳細に記述する作業。

- サーバー監視・障害対応: システムが安定稼働しているかを監視し、異常があれば地道に原因を調査して対応する作業。

これらの作業は、サービスの品質や安定性を支える上で極めて重要ですが、派手さはなく、根気強さが求められます。細部にこだわり、正確性を追求できる集中力や、粘り強く問題解決に取り組める精神力を持つ人は、バックエンドエンジニアの仕事において非常に重要な役割を果たすことができます。表舞台で脚光を浴びることよりも、縁の下でシステムをしっかりと支えることに責任感とやりがいを感じられる人にとって、バックエンドはまさに天職と言えるでしょう。

未経験からバックエンドエンジニアになるための3ステップ

未経験から専門性の高いバックエンドエンジニアを目指すことは、決して簡単な道ではありません。しかし、正しいステップを踏んで計画的に学習と経験を積めば、十分に実現可能です。ここでは、未経験者がバックエンドエンジニアになるための現実的な3つのステップを紹介します。

① 基礎スキルを習得する

何よりもまず、バックエンドエンジニアとして働くために必要な基礎知識とスキルを身につける必要があります。具体的には、以下の分野の学習から始めるのが一般的です。

- プログラミング言語: Java, PHP, Ruby, Pythonなど、需要の高いバックエンド言語の中から一つを選んで集中的に学びます。文法の理解、基本的なアルゴリズムの実装などを目指します。

- サーバー・OS: Linuxの基本的なコマンド操作を学びます。仮想環境(VirtualBoxなど)やクラウド(AWSの無料枠など)を使って、実際に手を動かしながら覚えるのが効果的です。

- データベース・SQL: MySQLやPostgreSQLといったリレーショナルデータベースの仕組みを理解し、SQLによるデータのCRUD(作成・読取・更新・削除)操作をマスターします。

これらの基礎スキルを習得する方法は、主に「独学」と「プログラミングスクール」の2つがあります。

独学で学ぶ

書籍やオンライン学習サイト(Progate, ドットインストール, Udacityなど)を活用して、自分のペースで学習を進める方法です。

- メリット: 費用を安く抑えられること、自分の興味やペースに合わせて柔軟に学習計画を立てられることが挙げられます。

- デメリット: モチベーションの維持が難しいこと、エラーや不明点が発生した際に質問できる相手がおらず、挫折しやすいことが最大の課題です。強い自己管理能力が求められます。

プログラミングスクールで学ぶ

専門のカリキュラムに沿って、講師やメンターのサポートを受けながら学習する方法です。

- メリット: 体系的なカリキュラムで効率的に学べること、現役エンジニアの講師にいつでも質問できる環境があるため、挫折しにくいことが挙げられます。転職サポートが充実しているスクールも多くあります。

- デメリット: 数十万円単位の費用がかかることが最大のネックです。また、決められたスケジュールに沿って学習を進める必要があります。

② ポートフォリオ(制作実績)を作成する

基礎スキルを一通り学んだら、次はその知識を証明するためのポートフォリオ(制作実績)を作成します。未経験者の採用において、企業が最も重視するのは「実際に手を動かして何かを作れるか」という点です。ポートフォリオは、あなたのスキルレベルと学習意欲を具体的に示すための、何より雄弁な証明書となります。

単に学習サイトの課題をこなすだけでなく、自分自身で企画したオリジナルのWebアプリケーションを開発・公開することを目指しましょう。例えば、以下のようなものが考えられます。

- ログイン機能付きの掲示板やブログシステム

- 簡単なECサイト(商品登録、カート機能、購入機能)

- 外部API(天気情報、書籍検索など)を利用したWebサービス

重要なのは、学んだ技術(プログラミング言語、フレームワーク、データベース、サーバー知識)を組み合わせて、一つの動くアプリケーションとして完成させることです。開発の過程で直面した課題や、それをどのように解決したかを説明できるようにしておくと、面接での強力なアピール材料になります。作成したコードはGitHubなどのプラットフォームで公開し、誰でも閲覧できるようにしておきましょう。

③ IT業界の別職種から実務経験を積む

未経験からいきなりバックエンドエンジニアとして採用されるのは、ハードルが高い場合もあります。その場合、まずはIT業界の他の職種で実務経験を積み、そこから社内でのキャリアチェンジや転職を目指すというのも非常に有効な戦略です。

例えば、以下のような職種が考えられます。

- テスター/QAエンジニア: 開発されたシステムのテストを担当する職種です。システムの仕様やバグの発生パターンを学ぶことができ、開発プロセス全体への理解が深まります。

- ITサポート/ヘルプデスク: 社内外からの技術的な問い合わせに対応する職種です。ITインフラに関する幅広い知識が身につきます。

- フロントエンドエンジニア: バックエンドに比べて学習の成果が見えやすく、未経験者向けの求人が比較的多い傾向にあります。まずフロントエンドで実務経験を積み、その後バックエンドのスキルを習得してフルスタックを目指す道もあります。

これらの職種で実務経験を積みながら、業務外の時間でバックエンドの学習を継続し、ポートフォリオを充実させていくことで、「IT業界での実務経験」と「バックエンドのスキル」の両方をアピールできるようになり、バックエンドエンジニアへの道が大きく開けます。

バックエンドエンジニアに関するよくある質問

最後に、バックエンドエンジニアを目指す方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

サーバーサイドエンジニアとの違いは何ですか?

結論から言うと、「バックエンドエンジニア」と「サーバーサイドエンジニア」は、現在ではほぼ同義語として使われています。どちらも、ユーザーの目に見えないサーバー側で動作するシステムの開発を担当するエンジニアを指します。

歴史的な経緯や文脈によって、若干のニュアンスの違いで使い分けられることもあります。

- サーバーサイドエンジニア: 主にWebアプリケーションのサーバー側で動作するロジック(プログラム)を開発する、というアプリケーション開発の側面に焦点が当たることが多いです。

- バックエンドエンジニア: アプリケーション開発に加え、その土台となるサーバーの構築・運用やデータベースの管理といった、より広範なインフラ領域まで含んだ「裏側全般」を担う、というニュアンスで使われることがあります。

しかし、現代の開発現場では、アプリケーション開発者がインフラ(特にクラウド)にも関わることが一般的になっているため、両者の担当領域の境界は非常に曖昧です。求人情報などでは同じ意味で使われていることがほとんどなので、現時点では両者に明確な違いはないと理解して問題ありません。

バックエンドエンジニアの仕事は「きつい」と聞きますが本当ですか?

バックエンドエンジニアの仕事が「きつい」と言われることには、いくつかの理由があります。これらを理解し、自分にとって許容できる範囲なのか、また、どのように乗り越えていけるかを考えることが重要です。

- 障害対応: バックエンドが支えるシステムは、サービスの心臓部です。万が一システム障害が発生すると、サービス全体が停止し、ビジネスに大きな損害を与える可能性があります。そのため、深夜や休日を問わず、緊急の障害対応が求められることがあります。このプレッシャーや不規則な勤務が「きつい」と感じられる一因です。

- 責任の重さ: ユーザーの個人情報や決済情報など、非常に重要なデータを扱います。セキュリティインシデントやデータ損失は絶対に許されないという大きな責任感が常に伴います。

- 継続的な学習: 技術の進化が速いため、常に新しい知識を学び、スキルをアップデートし続ける必要があります。業務時間外での自己学習が欠かせないため、これを負担に感じる人もいます。

- 地道な作業: バグの原因特定やパフォーマンス改善など、目に見える成果が出にくい地道で根気のいる作業が多いことも、「きつい」と感じる要因になるかもしれません。

しかし、これらの「きつさ」は、バックエンドエンジニアという仕事の重要性と専門性の裏返しでもあります。障害を乗り越えてサービスを復旧させた時の達成感、自分の技術で社会の基盤を支えているという実感、新しい技術を習得して成長していく喜びは、この仕事ならではの大きなやりがいです。

また、働き方改革が進み、オンコール(緊急呼び出し)の当番制を導入したり、SRE(Site Reliability Engineering)という専門チームがインフラの信頼性向上に取り組んだりするなど、エンジニアの負担を軽減する取り組みも多くの企業で進んでいます。

最終的に、「きつい」と感じるかどうかは、個人の価値観や働く企業の環境に大きく左右されます。仕事内容やキャリアパスの魅力と、これらの大変な側面を天秤にかけ、自分に合った働き方を見つけることが大切です。