新しい事業やサービスを立ち上げる際、そのアイデアが本当に市場で通用するのか、誰に、どのような価値を提供し、どうやって収益を上げるのか、といったビジネスの全体像を明確に描くことは成功への第一歩です。しかし、伝統的な分厚い事業計画書を作成するには膨大な時間と労力がかかり、変化の速い現代の市場環境では、完成した頃には前提条件が変わってしまっていることも少なくありません。

そこで注目されているのが、事業アイデアを一枚のシートに凝縮し、素早く仮説検証を行うためのフレームワーク「リーンキャンバス」です。この記事では、リーンキャンバスの基本的な概念から、混同されがちなビジネスモデルキャンバスとの違い、そして具体的な作り方や9つの構成要素までを、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。

この記事を読めば、リーンキャンバスの本質を理解し、あなた自身のビジネスアイデアを整理・分析し、チーム内での共通認識を形成して、事業を成功へと導くための強力なツールとして活用できるようになるでしょう。スタートアップの起業家、企業の新規事業担当者、そして自らのアイデアを形にしたいと考えているすべての方にとって、必見の内容です。

目次

リーンキャンバスとは

リーンキャンバスは、新しいビジネスアイデアの骨子を体系的に整理し、その実現可能性を検証するために用いられる思考のフレームワークです。わずか9つの項目を一枚のシートに書き出すだけで、複雑な事業構想をシンプルに可視化できるため、特にリソースが限られ、不確実性が高いスタートアップや新規事業の初期段階で絶大な効果を発揮します。

事業アイデアを整理するためのフレームワーク

リーンキャンバスの最大の特徴は、「顧客の課題」を出発点としてビジネスモデルを構築する点にあります。多くの事業が失敗する原因は、「素晴らしい製品を作ったのに、誰もそれを欲しがらない」という、市場のニーズとのミスマッチにあります。リーンキャンバスは、この根本的な問題を回避するために、「誰の(顧客セグメント)」「どんな悩み(課題)を」「どのように解決するのか(独自の価値提案・解決策)」という、事業の最も重要な核となる部分から思考をスタートさせるように設計されています。

従来の事業計画書が、詳細な市場分析や財務予測など、実行プランを固めることに重点を置くのに対し、リーンキャンバスはあくまで「検証すべき仮説の集合体」として捉えられます。例えば、「この顧客層は、本当にお金を払ってでもこの課題を解決したいと思っているのか?」「我々の提案する解決策は、既存の代替手段よりも優れているのか?」といった、事業の成否を分ける根本的な問いを洗い出し、それらを一つひとつ検証していくための羅針盤としての役割を担います。

このフレームワークを使うことで、頭の中に漠然と存在していたアイデアが、具体的な要素に分解され、それぞれの要素間の論理的な繋がりが明確になります。例えば、「独自の価値提案」を実現するためには、どのような「コスト構造」が必要で、それは設定した「収益の流れ」で賄えるのか、といったビジネス全体の整合性を一目で確認できます。これにより、アイデアの矛盾点や弱点を早期に発見し、修正することが可能になるのです。

リーンキャンバスの目的

リーンキャンバスを活用する目的は、多岐にわたりますが、主に以下の3つに集約されます。

- 事業リスクの最小化と仮説検証の高速化

新規事業は、不確実性の塊です。リーンキャンバスは、その不確実性を構成する様々な「仮説」を明文化します。そして、最もリスクの高い仮説(事業が根底から覆る可能性のある仮説)から優先的に検証することを促します。例えば、「ターゲット顧客が存在する」という仮説が崩れれば、他の全ての要素は意味をなさなくなります。リーンキャンバスを使うことで、こうした致命的なリスクを早期に特定し、顧客インタビューやプロトタイプのテストなどを通じて、時間や資金を大きく投下する前に、その仮説が正しいかどうかを低コストで検証できます。この高速な仮説検証サイクルこそが、無駄な開発を防ぎ、事業の成功確率を高める鍵となります。 - 関係者間の円滑なコミュニケーションと共通認識の醸成

事業を推進するには、創業者、エンジニア、マーケター、投資家など、様々な立場の関係者が関わります。それぞれのバックグラウンドや役割が異なれば、事業に対する理解や認識にもズレが生じがちです。リーンキャンバスは、ビジネスモデルの全体像を一枚で示す共通言語として機能します。この一枚のキャンバスを囲んで議論することで、「我々の顧客は誰か」「提供する本質的な価値は何か」「成功の定義は何か(主要指標)」といった事業の根幹について、全員が同じ絵を見ながら対話できます。これにより、認識の齟齬が解消され、チーム全体が一丸となって同じ目標に向かって進むための強固な土台が築かれます。 - 事業アイデアの継続的な改善とピボットの意思決定

リーンキャンバスは、一度作って終わりではありません。むしろ、市場からのフィードバックを受けて常に更新し続ける「生きたドキュメント」です。仮説検証の結果、当初の想定が間違っていたことが判明すれば、キャンバス上の該当項目を書き換えます。例えば、顧客インタビューを通じて、設定した「課題」が実はそれほど深刻ではないと分かれば、「課題」や「顧客セグメント」を見直す必要があります。こうした修正を繰り返すことで、ビジネスモデルは徐々に洗練されていきます。また、時には事業の根幹を大きく転換する「ピボット」が必要になることもあります。リーンキャンバスは、どの仮説が崩れたのかを客観的に示してくれるため、感情論ではなく、データに基づいた迅速なピボットの意思決定を支援します。

「リーンスタートアップ」から生まれた背景

リーンキャンバスのルーツを理解するには、その思想的基盤である「リーンスタートアップ」という経営手法を知る必要があります。リーンスタートアップは、米国の起業家エリック・リースが提唱したもので、トヨタの生産方式(リーン生産方式)の思想をスタートアップの経営に応用したものです。

その中核をなすのが、「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」というフィードバックループです。これは、完璧な製品を最初から作ろうとするのではなく、まずは顧客の課題を解決するための最小限の機能を持つ製品(MVP: Minimum Viable Product)を素早く構築し、それを顧客に提供して反応を計測し、得られたデータから学びを得て、製品や戦略を改善していくというサイクルを、いかに速く回すかを重視する考え方です。これにより、不確実性の高い環境下でも、無駄を徹底的に排除しながら、顧客が本当に求める製品を開発することを目指します。

しかし、この「構築-計測-学習」のループを回すためには、そもそも「何を構築し、何を計測し、何を学ぶべきか」という、検証すべき「仮説」が明確でなければなりません。ここで登場したのが、リーンキャンバスです。

リーンキャンバスは、起業家であり作家でもあるアッシュ・マウリャが、アレックス・オスターワルダーの考案した「ビジネスモデルキャンバス」を、このリーンスタートアップの実践に最適化する形で改良したものです。マウリャは、スタートアップの初期段階では、ビジネスのオペレーション(主要パートナーや主要活動など)を詳細に計画するよりも、「プロダクトが市場に受け入れられるか」という最大のリスク(プロダクト・マーケット・フィットのリスク)に集中すべきだと考えました。

そのため、ビジネスモデルキャンバスのいくつかの項目を、よりスタートアップの現実に即した「課題」「解決策」「主要指標」「圧倒的な優位性」といった項目に置き換えました。これにより、リーンキャンバスは、リーンスタートアップの「仮説を立て、検証する」というプロセスを具体的に実行するための、極めて実践的なツールとして誕生したのです。それは、不確実な航海に出る起業家にとっての、信頼できる海図のような存在と言えるでしょう。

ビジネスモデルキャンバスとの違い

リーンキャンバスを理解する上で、その原型となった「ビジネスモデルキャンバス」との違いを把握することは非常に重要です。どちらもビジネスモデルを可視化する優れたツールですが、想定される利用者や目的、そして重視するポイントが異なります。両者の違いを明確にすることで、自分の状況に応じてどちらのキャンバスを使うべきか、あるいはどのように使い分けるべきかを判断できるようになります。

対象とするユーザーの違い

両者の最も根本的な違いは、想定しているユーザーとその事業フェーズにあります。

- リーンキャンバスの主な対象ユーザー:スタートアップ、新規事業開発者

リーンキャンバスは、これから事業を立ち上げようとしている、あるいは立ち上げたばかりのスタートアップや、企業内で全く新しい製品・サービスを開発しようとしている新規事業担当者に最適化されています。これらのユーザーが直面しているのは、「そもそも、このアイデアに市場性はあるのか?」「顧客は存在するのか?」といった、極めて不確実性が高い状況です。リソース(人、モノ、カネ、時間)も限られているため、壮大な計画よりも、まずは事業の核となる仮説を素早く検証し、失敗のリスクを最小限に抑えることが最優先課題となります。リーンキャンバスは、こうした「ゼロからイチ」を生み出すフェーズに特化しているのです。 - ビジネスモデルキャンバスの主な対象ユーザー:既存企業、安定期の事業

一方、ビジネスモデルキャンバスは、すでに事業基盤が確立されている既存企業や、ある程度成長して安定期に入った事業が、自社のビジネスモデルを分析・改善したり、新たな収益源を探ったりする際に非常に有効です。これらのユーザーは、顧客や市場がある程度見えており、関心事は「いかにして既存の事業を効率化し、収益を最大化するか」「競合他社との関係性をどう構築するか」「自社の強み(リソース)をどう活かすか」といった、オペレーションの最適化や事業拡大(スケール)にあります。ビジネスモデルキャンバスは、ビジネスを構成する要素を網羅的に捉え、事業全体の構造を俯瞰的に理解するのに適しています。

作成する目的の違い

対象ユーザーが異なるため、キャンバスを作成する目的にも明確な違いが生まれます。

- リーンキャンバスの目的:Problem-Solution Fitの発見と仮説検証

リーンキャンバスの最大の目的は、「顧客が抱える本質的な課題(Problem)」と「それに対する自社の解決策(Solution)」が、正しく合致しているか(Problem-Solution Fit)を見つけ出すことです。つまり、「本当に解決すべき価値のある課題は何か」を突き詰め、その課題を解決できる魅力的な製品・サービスは何か、という仮説を立て、それを検証することに全神経を集中させます。キャンバス全体が、この「課題と解決策」を中心に据えて構成されており、事業のアイデアが単なる思い込みでなく、顧客の切実なニーズに基づいていることを確認するためのツールと言えます。 - ビジネスモデルキャンバスの目的:ビジネス全体の構造設計と収益性の最大化

ビジネスモデルキャンバスの目的は、どのように価値を創造し、顧客に届け、収益を得るかというビジネス全体の仕組み(メカニズム)を設計し、その持続可能性と収益性を評価・最大化することです。顧客や価値提案だけでなく、それを支えるためのパートナーシップ、主要な活動(生産、マーケティングなど)、必要なリソース(人材、設備、知財など)といった、事業運営の裏側の仕組みまでを網羅的に記述します。これにより、事業の強みや弱点、コスト構造と収益構造のバランスなどを多角的に分析し、より効率的で儲かる仕組みへと改善していくことを目指します。

キャンバスの内容の違い

目的の違いは、キャンバスを構成する9つのブロックの内容にも直接反映されています。リーンキャンバスは、ビジネスモデルキャンバスの4つのブロックを、スタートアップが直面する特有のリスクに対応するために、より実践的な項目に置き換えています。

- 置き換えられた4つの項目

- 「主要パートナー」 → 「課題 (Problem)」: スタートアップにとって、初期段階で誰と組むか(パートナー)を考えるより先に、「そもそも解決すべき顧客の課題は存在するのか」を定義することが何よりも重要です。

- 「主要な活動」 → 「解決策 (Solution)」: 事業を運営するための活動(活動)を詳細に計画する前に、定義した課題に対する具体的な解決策(製品・サービスのコア機能)を明確にすることが求められます。ここはMVP(実用最小限の製品)をイメージすると良いでしょう。

- 「主要なリソース」 → 「主要指標 (Key Metrics)」: どんな資産(リソース)が必要かを考える前に、事業の成功を正しく計測するための指標(KPI)を定義することが、リーンスタートアップの「計測-学習」サイクルを回す上で不可欠です。

- 「顧客との関係」 → 「圧倒的な優位性 (Unfair Advantage)」: 顧客とどのような関係を築くか(関係)を考えることも重要ですが、競合がひしめく市場で生き残るためには、「他社が簡単に模倣できない、自社だけの強み」が何かを自問自答することが、より本質的で死活問題となります。

このように、リーンキャンバスは「プロダクト」や「市場」といった外部のリスクに焦点を当てているのに対し、ビジネスモデルキャンバスは「実行」や「効率化」といった内部のオペレーションにも目を向けている点が大きな違いです。

2つのキャンバスの違い比較表

これまでの違いをまとめると、以下の表のようになります。どちらのキャンバスが優れているというわけではなく、事業のフェーズや目的に応じて最適なツールを選択することが肝心です。

| 比較項目 | リーンキャンバス (Lean Canvas) | ビジネスモデルキャンバス (Business Model Canvas) |

|---|---|---|

| 主な対象 | スタートアップ、新規事業、不確実性の高いプロジェクト | 既存企業、安定期の事業、事業改善 |

| 主な目的 | 課題と解決策のフィット(Problem-Solution Fit)の発見、仮説検証の高速化 | ビジネス全体の構造設計、既存事業の分析・改善、収益性の最大化 |

| 思考の起点 | 課題 (Problem) | 顧客セグメント (Customer Segments) / 価値提案 (Value Propositions) |

| 重視する点 | スピード、学習、リスクの最小化 | 網羅性、効率性、事業の持続可能性 |

| キーワード | 仮説、検証、MVP、ピボット | 実行、効率化、最適化、スケール |

| 特徴的な項目 | ① 課題 (Problem) ② 解決策 (Solution) ③ 主要指標 (Key Metrics) ④ 圧倒的な優位性 (Unfair Advantage) |

① 主要パートナー (Key Partners) ② 主要な活動 (Key Activities) ③ 主要なリソース (Key Resources) ④ 顧客との関係 (Customer Relationships) |

| 最適な状況 | アイデアがまだ漠然としており、何から手をつけるべきか分からない時 | ビジネスの全体像を把握し、改善点や新たな機会を探したい時 |

初期のアイデア段階ではリーンキャンバスで事業の核を固め、事業が軌道に乗り始めたらビジネスモデルキャンバスでオペレーションを含めた全体像を整理・最適化していく、というように段階的に使い分けるのも非常に効果的なアプローチです。

リーンキャンバスを活用する3つのメリット

リーンキャンバスは単なる書類作成ツールではありません。これを活用することで、事業開発のプロセス全体に計り知れないメリットをもたらします。ここでは、特に重要となる3つのメリットについて、その理由と具体的な効果を深く掘り下げて解説します。

① 事業の全体像をシンプルに把握できる

新規事業のアイデアは、最初は情熱や断片的なひらめきから生まれることが多く、その全体像は複雑で曖昧模糊としています。リーンキャンバスは、その複雑な構想を、たった9つのブロックに分解し、一枚のシート上に整理することで、事業の全体像を驚くほどシンプルに、かつ構造的に把握することを可能にします。

この「シンプルに把握できる」という点には、計り知れない価値があります。

- 要素間の依存関係が一目瞭然になる

ビジネスは、それぞれの要素が複雑に絡み合って成り立っています。例えば、「顧客セグメント」を変更すれば、それに伴い「課題」や「独自の価値提案」、そしてアプローチすべき「チャネル」も変わるはずです。リーンキャンバスを使えば、こうした要素間の因果関係や依存関係を視覚的に捉えることができます。「このコスト構造で、本当にこの価格設定(収益の流れ)は妥当か?」「このチャネルで、本当にターゲット顧客にリーチできるのか?」といった、ビジネスモデル全体の整合性を常にチェックしながら思考を進めることができます。これにより、部分最適に陥ることなく、全体として一貫性のある、強固なビジネスモデルを構築できるのです。 - 思考の抜け漏れを防ぐ

一人でアイデアを練っていると、どうしても自分の得意な領域や好きな部分(例えば、プロダクトの機能など)に思考が偏りがちです。リーンキャンバスは、事業を成立させるために不可欠な9つの要素を網羅しているため、これに沿って考えるだけで、自然とビジネスに必要な視点を強制的に持つことになります。普段あまり考えないコスト構造や、後回しにしがちな主要指標についてもしっかりと向き合う機会を与えてくれるため、致命的な思考の抜け漏れを防ぎ、より現実的で実行可能性の高い計画を立てる手助けとなります。 - エレベーターピッチの質が向上する

リーンキャンバスを完成させるプロセスは、自分の事業を簡潔に説明する訓練にもなります。9つの要素が明確になっていれば、「私たちは(顧客セグメント)が抱える(課題)を、(解決策)によって解決し、(独自の価値提案)を提供します」というように、事業の核心を数秒から数分で説明する「エレベーターピッチ」を、説得力を持って語れるようになります。これは、投資家や協力者を惹きつける上で極めて重要なスキルです。

② チーム内で素早く共通認識が持てる

事業は一人ではできません。エンジニア、デザイナー、マーケター、営業など、多様なスキルを持つメンバーが協力して初めて前に進みます。しかし、チームメンバーが多ければ多いほど、それぞれの頭の中にある「事業の姿」が微妙に異なり、認識のズレが生じるリスクが高まります。このズレは、コミュニケーションコストの増大や手戻りの発生、最悪の場合はチームの崩壊にまで繋がりかねません。

リーンキャンバスは、この問題を解決する強力なコミュニケーションツールとして機能します。

- 暗黙知を形式知に変える「共通言語」

各メンバーが持っている事業に対するアイデアや前提条件は、言葉にされなければ「暗黙知」のままです。リーンキャンバスは、これらの暗黙知を「課題」「解決策」「顧客セグメント」といった具体的なブロックに書き出す(形式知化する)プロセスを促します。例えば、エンジニアが想定している「顧客」と、マーケターが想定している「顧客」が違っていた場合、キャンバスを埋める過程でそのズレが必ず表面化します。この「ズレの可視化」こそが、共通認識を形成する第一歩です。 - 議論を活性化させ、本質的な対話を生む

リーンキャンバスをテーブルの中央に置き、チーム全員で議論をすることは非常に効果的です。一枚のシートという「たたき台」があることで、議論が発散しすぎず、常に事業の全体像に立ち返ることができます。「この『独自の価値提案』は、本当に顧客に響く言葉になっているか?」「この『主要指標』は、本当に我々の事業の成功を測るものさしとして適切か?」といった、具体的かつ本質的な対話が生まれやすくなります。付箋(ポストイット)などを使って、自由にアイデアを出し合い、貼り替えながら議論を進めることで、メンバーの当事者意識も高まり、より質の高いビジネスモデルへと昇華していくことが期待できます。 - 迅速な意思決定をサポートする

市場の変化や競合の出現など、事業環境は常に変わります。その変化に対応して、戦略を修正したり、時にはピボット(事業の方向転換)をしたりといった迅速な意思決定が求められます。リーンキャンバスがあれば、「どの前提条件が崩れたのか」「それによって、どの要素に影響が出るのか」をチーム全体で素早く共有し、次のアクションプランについて合意形成を図ることが容易になります。これにより、変化への対応スピードが格段に向上するのです。

③ 事業の課題やリスクを早期に発見できる

新規事業における最大の敵は「不確実性」です。リーンキャンバスを作成するプロセスは、この不確実性を構成する要素、すなわち「検証すべき仮説」と「事業に潜むリスク」を体系的に洗い出す行為そのものです。

- 仮説を明文化することでリスクが顕在化する

リーンキャンバスの各ブロックに書き込む内容は、最初はすべて「仮説」に過ぎません。「この顧客は、この課題を抱えている『はずだ』」「この解決策は、顧客に受け入れられる『はずだ』」。これらの仮説を明文化することで、自分たちの事業がどれほど多くの不確かな前提の上に成り立っているかを痛感させられます。そして、その中でも「この仮説がもし間違っていたら、事業全体が成り立たなくなる」という、最も致命的なリスクが何であるかを特定することができます。例えば、フリマアプリにおいて「売りたい人と買いたい人が十分に集まる」という仮説は、事業の成否を分ける極めて重要なリスクです。 - 優先的に検証すべきことが明確になる

すべての仮説を同時に検証することは不可能です。リーンキャンバスは、洗い出されたリスクの中から、事業へのインパクトが大きく、かつ不確実性が高いもの(=最も危険な仮説)を優先的に検証する道筋を示してくれます。前述のフリマアプリの例で言えば、UIの細部を完璧に作り込む前に、まずは「本当に売りたい人と買いたい人が存在するのか」を検証するためのシンプルなプロトタイプや事前登録サイトを用意し、市場の反応を見ることが先決です。このように、リーンキャンバスは、限られたリソースをどこに集中投下すべきかを判断するための、合理的な指針となります。 - 「未知の未知」を減らす効果

事業リスクには、「既知の未知(Unknown Knowns)」(何がわからないかが、わかっている状態)と、「未知の未知(Unknown Unknowns)」(何がわからないかさえ、わかっていない状態)があります。リーンキャンバスの9つのブロックを強制的に埋めていくプロセスは、これまで意識していなかった論点に目を向けさせ、「そういえば、コスト構造について全く考えていなかった」「圧倒的な優位性なんて、どうやって築けばいいのだろう?」といった、「未知の未知」を「既知の未知」へと転換させる効果があります。これにより、想定外のトラブルに見舞われる可能性を減らし、より堅牢な事業計画を立てることができるのです。

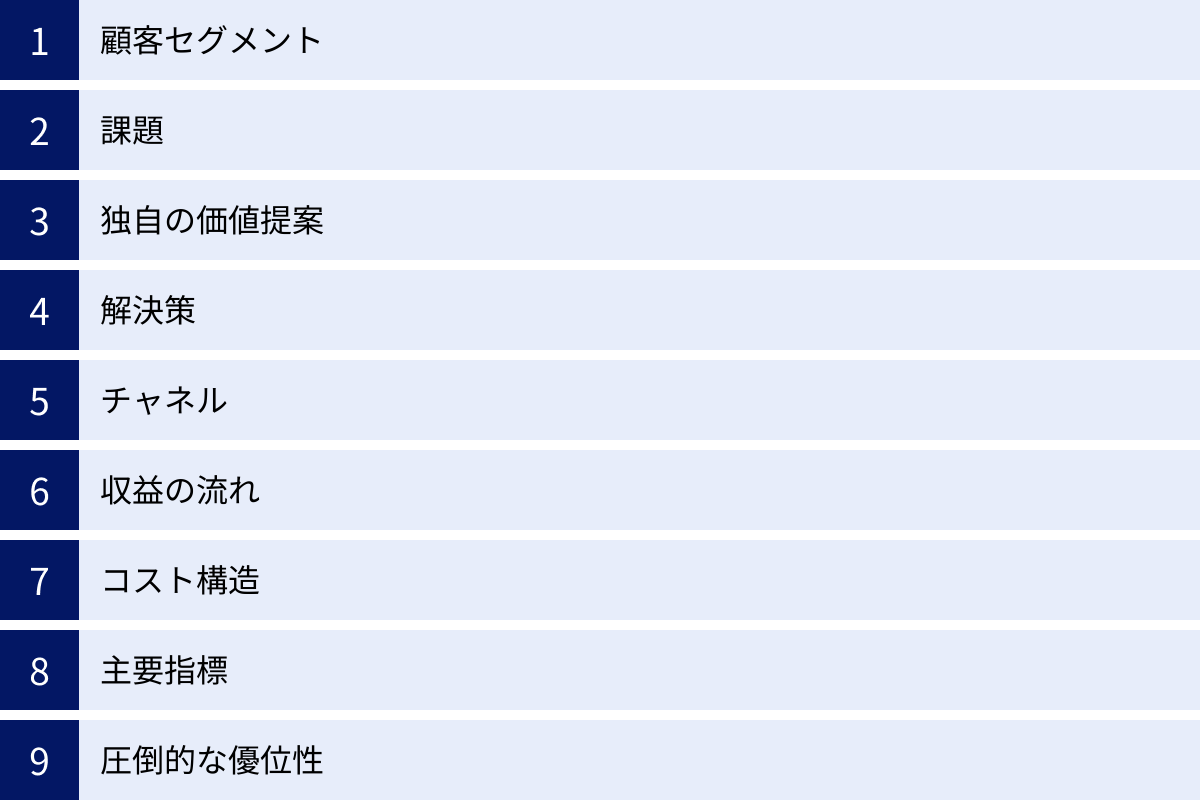

リーンキャンバスを構成する9つの要素

リーンキャンバスは、ビジネスモデルを構成する9つの重要な要素(ブロック)から成り立っています。ここでは、それぞれのブロックが何を意味するのか、そしてどのように考え、何を書き出すべきかを、架空のサービス「AIが個人の学習進捗に合わせて最適な学習プランを提案する社会人向けオンライン英語学習サービス」を例に挙げて、具体的に解説していきます。

① 顧客セグメント (Customer Segments)

このブロックでは、「あなたの製品やサービスは、一体誰のためのものか?」を定義します。ターゲットとする顧客層をできるだけ具体的に特定することが重要です。全ての顧客を満足させようとすると、結果的に誰にも響かない中途半端な製品になってしまいます。特にスタートアップの初期段階では、製品を熱狂的に支持し、フィードバックを積極的に返してくれる「アーリーアダプター(Early Adopters)」を見つけ出すことに集中すべきです。

- 考え方のポイント:

- どのような属性(年齢、性別、職業、居住地など)を持つ人々か?

- どのような価値観やライフスタイルを持っているか?

- どのような課題やニーズを抱えているか?

- アーリーアダプターは誰か? 彼らはどこにいるのか?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- ターゲット顧客: 20代後半〜30代のビジネスパーソン。IT・外資系企業に勤務し、キャリアアップのためにTOEIC 800点以上を目指している。

- アーリーアダプター: 過去に複数の英語学習サービスを試したが、仕事が忙しくて挫折した経験を持つ。自己投資に意欲的で、効率性とパーソナライズを重視する。

② 課題 (Problem)

ここでは、「顧客セグメントで定義した顧客が、日常的に抱えている上位1〜3つの重要な課題」をリストアップします。顧客は、課題を解決するためにお金を払います。したがって、ここで定義する課題が、顧客にとって切実で、解決する価値のあるものでなければ、ビジネスは成立しません。また、顧客が現在その課題をどのように解決しようとしているか(既存の代替品)も併記することが重要です。これは、競合を理解し、自社の立ち位置を明確にする上で役立ちます。

- 考え方のポイント:

- 顧客が最も「不便だ」「面倒だ」「困っている」と感じていることは何か?

- その課題は、顧客にとってどれくらい深刻か?

- 現在、顧客はその課題をどのように解決(あるいは我慢)しているか?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- 何から手をつければ良いかわからない: 書店には無数の教材があり、自分に最適な学習法がわからない。

- 学習が継続できない: 仕事の繁忙期になると、学習計画が崩れ、モチベーションが維持できない。

- 学習効果が実感できない: 勉強しているつもりでも、本当に英語力が伸びているのか不安になる。

* 既存の代替品: 英会話スクール、市販の教材(本・CD)、他のオンライン学習アプリ、YouTubeの無料動画。

③ 独自の価値提案 (Unique Value Proposition)

独自の価値提案(UVP)は、リーンキャンバスの心臓部です。「なぜあなたの製品は他と違い、顧客は注目し、お金を払うべきなのか?」を説明する、明確で、簡潔で、説得力のある単一のメッセージです。顧客が抱える「課題」を解決し、なぜ「既存の代替品」よりも優れているのかを伝える必要があります。キャッチーな見出しと、それを補足する2〜3文で構成されることが多いです。

- 考え方のポイント:

- あなたの製品が提供する、他にはない一番のメリットは何か?

- 顧客の課題をどのように解決するのか?

- 一言で言うと、あなたの製品は何なのか?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- UVP: 忙しいあなた専用のAI英語コーチ。

- (補足)AIがあなたの弱点と学習ペースを完全に把握し、毎日最適な学習メニューを自動生成。もう学習計画で悩む必要はありません。ゲーム感覚で続けられ、成長がグラフで見えるから、挫折せずに目標達成できます。

④ 解決策 (Solution)

「課題」ブロックで挙げた各課題に対して、それをどのように解決するのか、具体的な製品やサービスの機能を記述します。ここでは、最初から完璧で多機能な製品を考えるのではなく、課題を解決するために必要最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)は何か、という視点で考えることが重要です。

- 考え方のポイント:

- 課題1を解決するためのコア機能は何か?

- 課題2を解決するためのコア機能は何か?

- 課題3を解決するためのコア機能は何か?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- AIによるパーソナライズ学習プラン: 初回の実力診断テストと日々の学習データに基づき、単語、文法、リスニングの最適な学習コンテンツを毎日提案。

- ゲーミフィケーションとリマインダー機能: 学習時間に応じてポイントが貯まり、ランキングが表示される。設定した時間に学習リマインダーを通知し、習慣化をサポート。

- 学習進捗の可視化ダッシュボード: 学習時間、正答率、予測TOEICスコアなどをグラフで表示し、成長を実感できる。

⑤ チャネル (Channels)

チャネルとは、「顧客セグメントに、どのようにして自社の存在を知らせ、価値を届け、関係を築いていくか」という経路(顧客との接点)のことです。認知、評価、購入、提供、アフターサービスといった、カスタマージャーニーの各段階で、どのようなチャネルを使うかを考えます。

- 考え方のポイント:

- ターゲット顧客は、普段どこで情報を得ているか?(SNS, Webメディア, etc.)

- どのようにして製品のトライアルや購入をしてもらうか?(Webサイト, アプリストア, etc.)

- 購入後のサポートはどのように提供するか?(メール, チャット, etc.)

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- インバウンド(見つけてもらう): ビジネス系インフルエンサーによるSNSでの紹介、英語学習に関するブログ記事でのSEO、App Store/Google PlayでのASO(アプリストア最適化)。

- アウトバウンド(こちらから仕掛ける): Facebook/LinkedIn広告(ターゲットをビジネスパーソンに絞る)、オンラインセミナーの開催。

⑥ 収益の流れ (Revenue Streams)

ここでは、「どのようにして事業の売上を立てるか」を具体的に定義します。どのような価値に対して顧客がお金を払うのか、価格設定はいくらが妥当か、どのような課金モデルを採用するか(一回限りの販売、サブスクリプション、フリーミアムなど)を検討します。

- 考え方のポイント:

- 課金モデルは何か?(例:月額課金、買い切り、広告収入)

- 価格はいくらか?その根拠は?

- 顧客の生涯価値(LTV: Lifetime Value)はどのくらいか?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- 収益モデル: フリーミアム・サブスクリプションモデル

- 無料プラン: 基本的な単語学習機能のみ利用可能。

- 有料プラン(月額2,980円): AI学習プラン提案、全機能の利用、学習進捗ダッシュボードなど、全ての機能が使い放題。

- 価格設定の根拠: 競合サービスの価格帯(月額3,000円〜10,000円)と、英会話スクール(月額数万円)に比べて手頃な価格で、よりパーソナライズされた価値を提供できる点。

- 収益モデル: フリーミアム・サブスクリプションモデル

⑦ コスト構造 (Cost Structure)

ここでは、「事業を運営するために発生する、全てのコスト」を洗い出します。コストは、売上に関わらず発生する固定費(人件費、サーバー代など)と、売上に比例して増減する変動費(広告費、決済手数料など)に分けて考えると整理しやすくなります。

- 考え方のポイント:

- 事業を開始し、維持するために最もコストがかかるものは何か?

- 主な固定費と変動費は何か?

- 顧客獲得単価(CAC: Customer Acquisition Cost)はどのくらいか?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- 固定費: エンジニア・コンテンツ制作スタッフの人件費、サーバー・インフラ費用、オフィス賃料。

- 変動費: Web広告費、インフルエンサーへの報酬、アプリストア・決済システムの手数料。

⑧ 主要指標 (Key Metrics)

主要指標(KPI: Key Performance Indicator)は、「事業が順調に進んでいるかどうかを判断するための、最も重要な数値指標」です。ただ闇雲に活動するのではなく、この指標を定期的に計測し、改善していくことで、リーンスタートアップの「計測-学習」ループを回します。スタートアップでよく使われる「AARRR(アー)モデル」などを参考にすると考えやすいです。

- 考え方のポイント:

- 事業の成功を測るための、たった一つの最重要指標(OMTM: One Metric That Matters)は何か?

- 顧客獲得、活性化、継続、紹介、収益の各段階で、どの数値を追うべきか?

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- Acquisition(獲得): 新規無料登録ユーザー数

- Activation(活性化): 有料プランへの転換率(コンバージョンレート) ← これを最重要指標(OMTM)とする

- Retention(継続): 月次継続率(チャーンレートの逆数)

- Referral(紹介): 紹介プログラム経由の新規登録数

- Revenue(収益): MRR(月間経常収益)

⑨ 圧倒的な優位性 (Unfair Advantage)

これは、「競合他社が簡単にはコピーしたり、お金で買ったりすることができない、自社だけの真の強み」を指します。多くのスタートアップにとって、これを見つけるのは最も難しいブロックです。しかし、長期的に事業を成功させるためには不可欠な要素です。「情熱」や「優れた機能」は優位性にはなりません。

- 考え方のポイント:

- 他社には真似できない、特別な何かを持っているか?

- (例:特許、強力なブランド、内部情報、専門家チーム、大規模なネットワーク効果など)

- 具体例(社会人向け英語学習サービス):

- (初期段階では見つけにくいが、目指すべき方向性として)

- 独自の学習データ: サービス利用者が増えれば増えるほど、「日本人がどこでつまずきやすいか」という膨大な学習データが蓄積され、AIの精度が他社には追いつけないレベルになる。

- 著名な脳科学者との共同開発: 学習の継続と記憶の定着に関する独自のアルゴリズムを開発し、特許を取得する。

- 強力なコミュニティ: 学習者同士が励まし合い、教え合う活発なオンラインコミュニティを形成し、ネットワーク効果を生み出す。

リーンキャンバスの作り方【5ステップ】

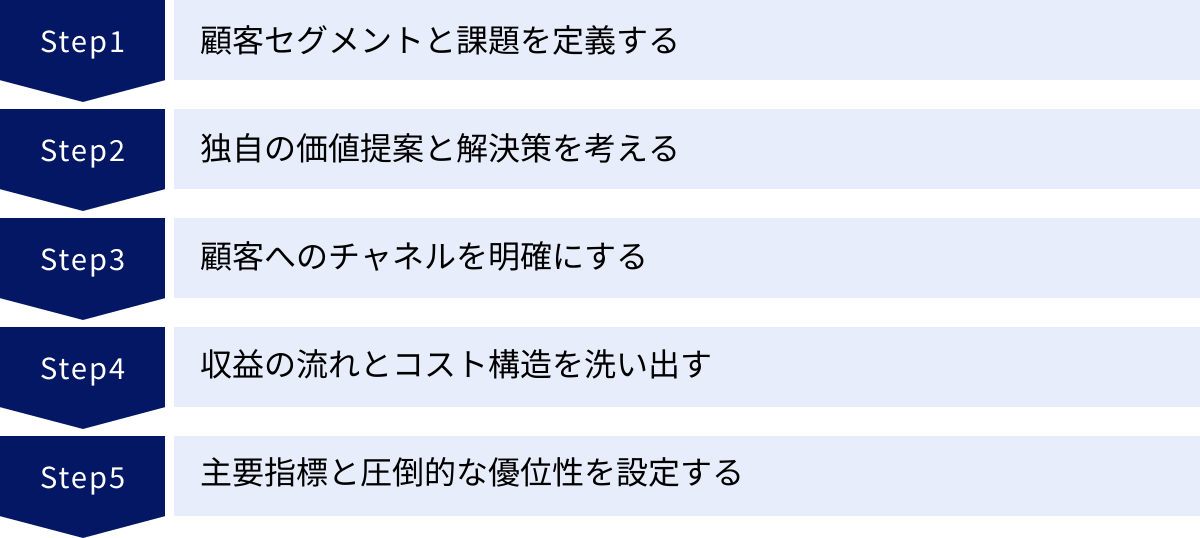

リーンキャンバスを構成する9つの要素を理解したら、次はいよいよ実際に作成していきます。9つのブロックを闇雲に埋めるのではなく、論理的な順序で進めることで、思考が整理され、より精度の高いキャンバスを効率的に作成できます。ここでは、一般的に推奨されている5つのステップを紹介します。

ステップ①:顧客セグメントと課題を定義する

全てのビジネスは「顧客の課題解決」から始まります。 したがって、リーンキャンバス作成の第一歩は、右側の「顧客セグメント」と、それに隣接する「課題」のブロックを埋めることからスタートします。

- まず「顧客セグメント」を考える:

- あなたの製品・サービスは「誰」のためのものですか? ターゲットとなる顧客層をできるだけ具体的に書き出します。最初は広すぎても構いませんが、最終的には特定のペルソナ(架空の顧客像)を描けるレベルまで絞り込むのが理想です。

- 特に、新しいものを積極的に試してくれる「アーリーアダプター」は誰かを意識することが重要です。彼らが抱える課題こそ、事業の突破口になる可能性が高いからです。

- 次に「課題」を掘り下げる:

- 定義した顧客セグメントが抱えているであろう課題を、ブレインストーミングで思いつく限り書き出します。

- その中から、最も深刻で、顧客がお金を払ってでも解決したいと考えるであろう上位3つの課題を選び抜きます。この時、「これは本当に顧客の課題か、それとも自分の思い込みか?」と自問自答することが大切です。

- 併せて、顧客が現在それらの課題をどのように解決しようとしているか(既存の代替品)もリストアップします。これにより、市場の競合環境や、顧客が感じている不満点を把握できます。

このステップでの注意点:

この段階は、まだ仮説に過ぎません。机上の空論で終わらせないためにも、できるだけ早い段階で実際のターゲット顧客候補にインタビューを行い、仮説が正しいかどうかを検証することが極めて重要です。「こんな課題がありますよね?」と聞くのではなく、「普段、〜なことで困っていませんか?」とオープンな質問で、顧客自身の言葉で語ってもらうことを心がけましょう。

ステップ②:独自の価値提案と解決策を考える

顧客とその課題が定義できたら、次はその課題に対するあなたの答えを明確にします。キャンバスの中央に位置する「独自の価値提案(UVP)」と、その下の「解決策」ブロックを埋めていきます。

- 「独自の価値提案(UVP)」を練り上げる:

- ステップ①で定義した課題を、あなたの製品・サービスがどのように解決できるのか、その核心的な価値を簡潔な言葉で表現します。これは、顧客があなたの製品を選ぶべき理由そのものです。

- 「他社製品(既存の代替品)と比べて、何が決定的に違うのか?」を明確にしましょう。「安くて高機能」といった曖昧な表現ではなく、「〜という悩みを解消する、唯一の〜」といった、具体的で魅力的なメッセージを目指します。

- 「解決策」を具体化する:

- UVPを実現するための、具体的な機能やサービス内容を考えます。「課題」ブロックで挙げた3つの課題それぞれに対応する形で、解決策を書き出すと分かりやすくなります。

- ここでのポイントは、いきなり完璧な製品を想像しないことです。まずは、顧客の課題を検証・解決するために必要最小限の機能(MVP)は何か、という視点で考えることが重要です。

このステップでの注意点:

UVPは、事業の顔となる非常に重要なメッセージです。チーム内で何度も議論を重ね、誰が聞いてもすぐに価値が伝わる言葉に磨き上げましょう。また、「解決策」はアイデア段階ではいくらでも膨らみがちですが、「本当に必要な機能は何か」を常に問いかけ、機能を絞り込む勇気も必要です。

ステップ③:顧客へのチャネルを明確にする

素晴らしい価値と解決策を用意しても、それが顧客に届かなければ意味がありません。このステップでは、左側の「チャネル」ブロックを埋め、顧客との接点を具体的に設計します。

- 顧客へのリーチ方法を考える:

- ステップ①で定義した「顧客セグメント」は、普段どこにいて、どのようなメディアに接触していますか? SNS、専門ブログ、業界イベント、雑誌など、顧客にあなたの存在を知らせるための最適な経路を考えます。

- インバウンド(SEO、コンテンツマーケティングなど)とアウトバウンド(広告、営業など)、どちらのアプローチが有効か、あるいは両方をどう組み合わせるかを検討します。

このステップでの注意点:

最初から多くのチャネルに手を出すと、リソースが分散してしまいます。最も効果的だと思われる1〜2つのチャネルに集中し、まずはそこで成果を出すことを目指しましょう。チャネルの有効性もまた仮説であるため、実際に試してみて、効果を測定し、改善していく必要があります。

ステップ④:収益の流れとコスト構造を洗い出す

ビジネスとして継続するためには、お金の流れを設計することが不可欠です。このステップでは、キャンバスの下部に位置する「収益の流れ」と「コスト構造」を埋め、事業の経済的な実現可能性を検討します。

- 「収益の流れ」を設計する:

- 顧客は、あなたの提供する価値の「何」に対してお金を払うのでしょうか? 課金モデル(サブスクリプション、買い切り、広告など)を決定し、具体的な価格設定を行います。

- 価格設定の根拠(競合との比較、提供価値など)も明確にしておきましょう。

- 「コスト構造」を洗い出す:

- 事業を運営するために、どのような費用が発生するかをリストアップします。人件費、サーバー代、広告費、オフィスの賃料など、思いつく限りのコストを書き出します。

- 固定費(売上に関わらず一定額かかる費用)と変動費(売上に比例して増減する費用)に分けて考えると、損益分岐点の計算など、後の分析がしやすくなります。

このステップでの注意点:

この段階での収益とコストは、あくまで予測値です。しかし、「顧客獲得単価(CAC)が顧客生涯価値(LTV)を上回っていないか(LTV > CAC)」という基本的な原則は常に意識する必要があります。このバランスが崩れている場合、ビジネスモデルそのものを見直す必要があるかもしれません。

ステップ⑤:主要指標と圧倒的な優位性を設定する

最後に、事業の健全性を測るための「ものさし」と、長期的な成功の鍵となる「競争力」について考えます。残りの「主要指標」と「圧倒的な優位性」のブロックを埋めます。

- 「主要指標(KPI)」を設定する:

- あなたのビジネスが正しく成長しているかを判断するための、最も重要な数値指標は何ですか? 売上やユーザー数だけでなく、顧客のエンゲージメントを示す指標(継続率、アクティブ率など)にも注目しましょう。

- 最初は追うべき指標を一つか二つに絞ることが重要です(OMTM: One Metric That Matters)。多すぎる指標は、チームの集中力を削ぎます。

- 「圧倒的な優位性」を自問する:

- あなたのビジネスには、競合が簡単には真似できない「何か」がありますか? これは最も難しい問いの一つです。特許、強力なブランド、インサイダー情報、専門家チーム、ネットワーク効果などが考えられます。

- 初期段階で明確な答えが出なくても構いません。「将来的に、どのような優位性を築いていくべきか」という目標として設定するだけでも価値があります。

このステップでの注意点:

「圧倒的な優位性」は、すぐに見つかるものではありません。「情熱」や「優れたUI」といった、簡単に模倣可能なものは優位性とは言えません。時間をかけてでも、自社だけの参入障壁を築く意識を持つことが、持続的な成長のためには不可欠です。

これで9つのブロックが全て埋まりました。しかし、これは完成形ではなく、あくまでバージョン1.0です。これから始まる仮説検証の旅の、出発点に立ったに過ぎないのです。

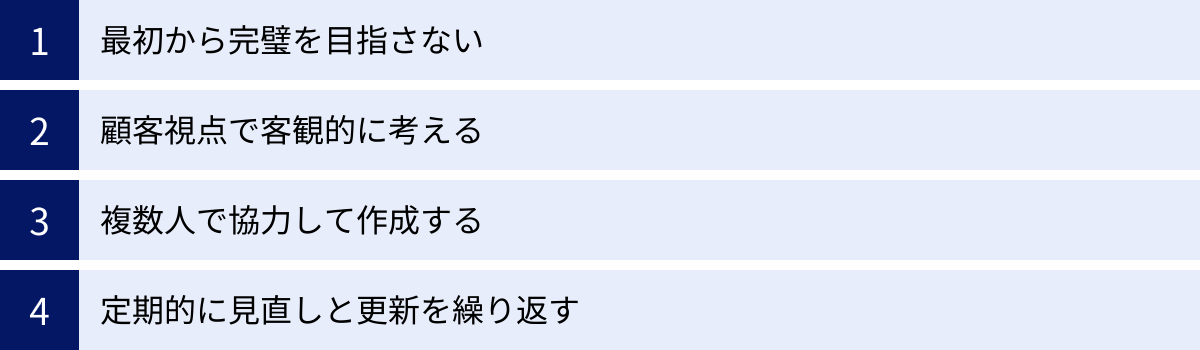

リーンキャンバスを活用するための4つのポイント

リーンキャンバスは、ただ作成するだけではその真価を発揮できません。事業を成功に導くための「生きたツール」として活用し続けるためには、いくつかの重要な心構えと実践のポイントがあります。ここでは、リーンキャンバスを形骸化させず、最大限に活用するための4つのポイントを解説します。

① 最初から完璧を目指さない

リーンキャンバスを作成する際、多くの人が陥りがちなのが「完璧主義」の罠です。全てのブロックを正確な情報で、一分の隙もなく埋めなければならない、と考えてしまうのです。しかし、これはリーンキャンバスの本質的な使い方とは異なります。

リーンキャンバスの各ブロックに書かれる内容は、最初はすべて「仮説」です。 言い換えれば、それは「こうであってほしい」という願望や、「こうなのではないか」という推測の集まりに過ぎません。不確実性の高い新規事業において、最初から全ての答えを知っている人はいません。

重要なのは、完成度よりもスピードです。まずは60分程度の時間を区切って、一人でもチームでも、第一版(バージョン1.0)を素早く作り上げてみましょう。空欄があっても、自信のない記述があっても構いません。完璧なキャンバスを作ることが目的ではなく、「現時点で我々が何を分かっていて、何を分かっていないのか(=検証すべき仮説は何か)」を可視化することが最初の目的だからです。

不確かな仮説を抱えたまま、詳細な事業計画やプロダクト開発に時間を費やすことこそが最大のリスクです。まずは粗削りでも良いのでキャンバスを作成し、最もリスクの高い仮説を特定して、すぐに検証サイクルを回し始めること。リーンキャンバスは、そのための「たたき台」であり、完璧な彫刻である必要はないのです。

② 顧客視点で客観的に考える

リーンキャンバスを作成していると、いつの間にか自分たちの希望的観測や思い込み(「この機能は絶対にウケるはずだ」「この価格でも顧客は喜んで払うだろう」)で各ブロックを埋めてしまいがちです。しかし、事業の成否を決めるのは作り手ではなく、顧客です。

したがって、キャンバスを作成・更新する際には、常に「顧客の視点」に立ち返り、客観的な事実に基づいて考えることを徹底する必要があります。

- 「課題」は顧客に聞く: あなたが「課題だろう」と思っていることは、本当に顧客が悩んでいることでしょうか。机上で考えるだけでなく、ターゲット顧客に直接インタビューを行い、彼らの生の声を聞きましょう。彼らが使う言葉、表情、そして語られない背景にこそ、本質的な課題が隠されています。

- 「価値」は顧客が判断する: あなたが「価値だ」と信じているUVPや解決策は、顧客にとって本当に魅力的でしょうか。コンセプトを説明したり、簡単なプロトタイプを見せたりして、フィードバックを求めましょう。「いいね」という漠然とした感想ではなく、「もしこれが月額〇〇円だったら、今すぐ使いますか?」といった、具体的な行動意欲を問う質問が有効です。

自分たちの主観や情熱を排除し、顧客という「鏡」に自分たちのアイデアを映し出すこと。 この客観的な姿勢こそが、独りよがりなプロダクト作りを防ぎ、市場に受け入れられるビジネスモデルを築くための鍵となります。

③ 複数人で協力して作成する

リーンキャンバスは一人でも作成できますが、その効果を最大化するためには、多様な視点を持つ複数人のチームで協力して作成することを強く推奨します。一人で考えると、どうしても視野が狭くなり、思考のバイアスから逃れられません。

- 多様な視点の衝突がイノベーションを生む: エンジニア、デザイナー、マーケター、営業など、異なる専門性を持つメンバーが集まることで、一人では思いつかなかったようなアイデアや、見過ごしていたリスクが発見されることがあります。例えば、エンジニアは「技術的な実現可能性」の視点から、マーケターは「市場への訴求力」の視点から、それぞれ貴重な意見を提供してくれます。こうした異なる視点の健全な衝突こそが、ビジネスモデルをより強固なものへと磨き上げます。

- 共通認識と当事者意識の醸成: 全員で議論しながらキャンバスを作り上げるプロセスは、前述の通り、チーム内に強力な共通認識を育みます。それだけでなく、メンバー一人ひとりがビジネスモデルの構築に主体的に関わることで、「自分たちの事業である」という当事者意識が芽生えます。この当事者意識は、その後の困難な局面を乗り越えるための大きな力となるでしょう。

ワークショップ形式で、ファシリテーターを立てて実施するのも効果的です。大きな紙やホワイトボードにキャンバスを描き、付箋を使って自由に意見を出し合い、貼り替えながら議論を進めることで、創造的で活発なセッションが期待できます。

④ 定期的に見直しと更新を繰り返す

リーンキャンバスは、一度作ったら終わり、という静的な文書ではありません。むしろ、市場からの学びを得て、常に変化し続ける「生きたドキュメント」です。

事業を進める中で、顧客インタビューやデータ分析、プロトタイプのテストなどを通じて、当初の仮説が間違っていたことが次々と明らかになるでしょう。

- 「想定していた顧客層からは、全く反応がなかった」

- 「顧客は、我々が『課題』だと考えていたことには無関心で、別のことに困っていた」

- 「鳴り物入りで実装した機能が、誰にも使われていなかった」

こうした「学び」を得るたびに、リーンキャンバスに立ち返り、該当するブロックの内容を事実に基づいて書き換える必要があります。例えば、顧客インタビューの結果、課題の認識が間違っていたと判明すれば、「課題」と「顧客セグメント」のブロックを更新します。その変更は、連鎖的に「UVP」や「解決策」の見直しにも繋がるはずです。

この「仮説検証 → 学習 → キャンバスの更新」というサイクルを継続的に、そして高速に回し続けることこそが、リーンキャンバス、そしてリーンスタートアップの本質です。キャンバスを毎週の定例会議で見直すなど、チームのプロセスに組み込むことをお勧めします。キャンバスは、あなたの事業の進化の軌跡を示す、最も重要なログファイルとなるのです。

すぐに使えるリーンキャンバスのテンプレート

リーンキャンバスをすぐにでも作成してみたいという方のために、コピー&ペーストして使えるシンプルなマークダウン形式のテンプレートを用意しました。このテンプレートをテキストエディタやドキュメントツールに貼り付けて、あなたのビジネスアイデアを書き出してみましょう。

| ② 課題 (Problem) | ④ 解決策 (Solution) | ③ 独自の価値提案 (Unique Value Proposition) | ⑨ 圧倒的な優位性 (Unfair Advantage) | ① 顧客セグメント (Customer Segments) |

|---|---|---|---|---|

| 顧客が抱える上位1~3つの課題をリストアップします。

— |

各課題に対する具体的な解決策(MVPの主要機能など)をリストアップします。 | なぜあなたの製品が他と違い、注目に値するのかを説明する、単一で明確なメッセージ。

— |

競合が簡単には模倣できない、自社だけの強み。 (例:特許、インサイダー情報、強力なコミュニティなど) |

ターゲットとなる顧客層。特に、アーリーアダプターは誰かを明確にします。 |

| ⑧ 主要指標 (Key Metrics) | ⑤ チャネル (Channels) | |||

| 事業の成功を測るための最も重要な活動(KPI)。 | 顧客にリーチするための経路。 (例:SEO、SNS、広告、ブログなど) |

|||

| ⑦ コスト構造 (Cost Structure) | ⑥ 収益の流れ (Revenue Streams) | |||

| 事業運営にかかる全てのコスト。

固定費: |

収益を得るためのモデル。 (例:サブスクリプション、広告収入、手数料など) 顧客生涯価値 (LTV): |

使い方のヒント:

- 最初は付箋(ポストイット)にアイデアを書き出して、各ブロックに貼っていく方法がおすすめです。アイデアの追加や変更が簡単にできます。

- 各ブロックには、簡潔なキーワードや短い文章で記述することを心がけましょう。詳細な説明は別途ドキュメントにまとめるのが良いでしょう。

- 日付を入れてバージョン管理をすると、後から思考の変遷を振り返ることができて便利です(例:LeanCanvas_v1.0_20240101.txt)。

リーンキャンバス作成におすすめのツール3選

手書きやテキストエディタでもリーンキャンバスは作成できますが、チームでの共同作業やオンラインでの共有、テンプレートの活用などを考えると、専用のツールを使うのが非常に便利です。ここでは、リーンキャンバス作成に広く使われている、おすすめのオンラインツールを3つ紹介します。

① Miro

Miroは、無限に広がるキャンバスを持つオンラインホワイトボードツールです。世界中の多くのチームに利用されており、リモートワーク環境でのコラボレーションに絶大な強みを発揮します。

- 特徴:

- 豊富なテンプレート: リーンキャンバスはもちろん、ビジネスモデルキャンバス、カスタマージャーニーマップ、SWOT分析など、ビジネスフレームワークのテンプレートが数百種類も用意されています。

- 直感的な操作性: 付箋、図形、矢印、手書き入力などを自由自在に組み合わせ、アイデアを視覚的に整理できます。UIが洗練されており、初めてでも直感的に操作可能です。

- 強力な共同編集機能: 複数のユーザーが同時に同じボードを編集でき、カーソルの動きもリアルタイムで表示されます。コメントやビデオチャット機能も搭載されており、オンライン上で活発なディスカッションができます。

- おすすめのユーザー:

- リモートチームで共同作業をしたい方

- リーンキャンバス以外のフレームワークも多用する方

- 視覚的で自由度の高いブレインストーミングをしたい方

- 料金: 無料プランでも基本的な機能は十分に利用できますが、作成できるボード数に制限があります。有料プランにすると、無制限のボード作成や高度な機能が利用可能になります。(参照:Miro公式サイト)

② Cacoo

Cacoo(カクー)は、日本の株式会社ヌーラボが開発・提供するオンライン作図ツールです。ワイヤーフレームやフローチャート、組織図など、様々な図を簡単に作成できるのが特徴です。

- 特徴:

- 日本語対応とサポート: 日本企業が開発しているため、UIやヘルプ、サポートが完全に日本語に対応しており、安心して利用できます。日本のビジネスパーソンにとっては馴染みやすいインターフェースです。

- 豊富なテンプレートと図形: リーンキャンバスのテンプレートも標準で用意されています。プレゼンテーション資料やワイヤーフレームなども同じツール内で作成できるため、情報の一元管理に便利です。

- コラボレーション機能: Miroと同様に、リアルタイムでの共同編集やコメント機能が充実しています。プロジェクト管理ツール「Backlog」やチャットツール「Typetalk」といった同社製品との連携もスムーズです。

- おすすめのユーザー:

- 日本語環境で安心してツールを使いたい方

- 作図ツールとして、リーンキャンバス以外の用途にも幅広く活用したい方

- ヌーラボ社の他サービスを利用している方

- 料金: 無料プランが用意されており、個人利用や小規模なチームでの試用が可能です。有料プランでは、作成できるシート数が増え、より高度なエクスポート機能などが利用できます。(参照:Cacoo公式サイト)

③ Lucidspark

Lucidsparkは、フローチャート作成ツール「Lucidchart」で有名なLucid社が提供する、オンラインホワイトボードツールです。ブレインストーミングやアイデア整理に特化しています。

- 特徴:

- アイデア整理を促進する機能: 自由なブレインストーミングをサポートする機能が豊富です。例えば、アイデアをグループ化したり、投票機能でチームの意見を集約したり、タイマーを設定して議論時間を区切ったりすることができます。

- Lucidchartとのシームレスな連携: Lucidsparkで出たアイデアを、ワンクリックでLucidchartに送り、より構造化されたフローチャートや図に落とし込むことができます。アイデア出しから実行計画の策定までがスムーズに繋がります。

- 直感的なUI: シンプルでクリーンなインターフェースが特徴で、学習コストが低く、すぐに使い始めることができます。

- おすすめのユーザー:

- チームでのブレインストーミングやアイデア出しのプロセスを効率化したい方

- すでにLucidchartを利用しており、連携性を重視する方

- シンプルで使いやすいホワイトボードツールを探している方

- 料金: MiroやCacooと同様に、機能制限のある無料プランと、チームでの利用に適した有料プランが提供されています。(参照:Lucidspark公式サイト)

これらのツールはそれぞれに特色がありますので、無料プランなどを活用して実際に試してみて、ご自身のチームの目的や働き方に最も合ったツールを選ぶことをお勧めします。

まとめ

本記事では、リーンキャンバスの基本的な概念から、ビジネスモデルキャンバスとの違い、具体的な作り方、そして活用するためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

リーンキャンバスは、単に9つの箱を埋めるだけの作業ではありません。それは、不確実性に満ちた新規事業という航海において、自分たちの現在地を確認し、進むべき方向を定め、最も危険な暗礁を避けるための、信頼できる羅針盤であり海図です。

この記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

- リーンキャンバスは「課題」から始まる: 顧客の切実な課題を捉えることが、全ての成功の出発点です。

- 仮説を立て、素早く検証する: キャンバスは完璧な計画書ではなく、検証すべき仮説のリストです。完成度よりスピードを重視し、市場からの学習サイクルを高速で回しましょう。

- チームの共通言語となる: 多様なメンバーの認識を一つにまとめ、同じ目標に向かって進むための強力なコミュニケーションツールとして機能します。

- 常に更新し続ける「生きた文書」: ビジネスの進化と共に、キャンバスもまた進化し続けます。定期的な見直しと更新を習慣化することが重要です。

もしあなたが今、頭の中に新しい事業やサービスのアイデアを温めているのなら、まずはこの記事で紹介したテンプレートやツールを使って、自分だけのリーンキャンバスを作成してみてください。一人で、あるいは仲間と共に、9つのブロックと向き合う時間は、あなたのアイデアをより鋭く、より現実的なものへと磨き上げてくれるはずです。

リーンキャンバスは、壮大な事業計画書を書く前の「思考の筋トレ」とも言えます。このフレームワークを通じて、あなたの素晴らしいアイデアが、市場で本当に価値を発揮するビジネスへと成長していくことを心から願っています。さあ、最初の一歩を踏み出しましょう。