新しい製品やサービスを市場に投入する際、多くの企業、特にスタートアップが直面する大きな壁があります。それが「プロダクトマーケットフィット(PMF)」の達成です。PMFという言葉を聞いたことはあっても、その正確な意味や重要性、そして達成への具体的な道筋を理解している人は少ないかもしれません。PMFは、単なるバズワードではなく、事業が持続的に成長できるかどうかを左右する極めて重要な概念です。

この記事では、プロダクトマーケットフィット(PMF)の基本的な意味から、その重要性、達成度を測るための具体的な5つの指標、そして達成に向けたステップやフレームワークまで、網羅的に解説します。PMFの達成は、製品開発のゴールではなく、本格的な事業成長のスタートラインです。本記事を通じて、自社の製品が市場に本当に受け入れられているのかを客観的に判断し、次の一手を打つための羅針盤となる知識を提供します。

目次

プロダクトマーケットフィット(PMF)とは

プロダクトマーケットフィット(PMF)は、現代のビジネス、特にテクノロジー業界やスタートアップの世界で成功を目指す上で、避けては通れない中心的な概念です。このセクションでは、PMFが持つ基本的な意味と、なぜそれが特にスタートアップにとって死活問題となるほど重要なのかを深掘りしていきます。

PMFの基本的な意味

プロダクトマーケットフィット(PMF)とは、端的に言えば「自社の製品が、特定の市場(マーケット)のニーズを完全に満たしており、顧客がその価値を認め、熱狂的に支持している状態」を指します。この概念は、米国の著名なベンチャーキャピタリストであるマーク・アンドリーセンによって提唱され、広く知られるようになりました。

彼によれば、PMFとは「良い市場(a good market)にいて、その市場を満足させられる製品(a product that can satisfy that market)を持つこと」と定義されています。この定義には、2つの重要な要素が含まれています。

- 良い市場(Good Market):

これは、単に大きな市場を指すのではありません。明確で強いニーズや課題を持つ顧客が十分に存在する市場のことです。顧客が「この課題を何とかして解決したい」と強く感じており、その解決策に対してお金を払う意欲がある市場が「良い市場」です。たとえ素晴らしい製品を作ったとしても、誰もそれを必要としていなければ、ビジネスは成り立ちません。 - 市場を満足させられる製品(Product that can satisfy that market):

これは、その「良い市場」に存在する顧客の課題を、的確に、そして競合他社よりも魅力的な方法で解決できる製品のことです。製品が提供する価値(Value Proposition)が、顧客の課題(Needs)と完全に一致している状態を意味します。顧客が製品を使うことで、「これこそが欲しかったものだ」「この製品なしの生活は考えられない」と感じるレベルに達していることが理想です。

つまり、PMFは「製品」と「市場」という2つの要素が、まるで鍵と鍵穴のようにぴったりと合致した状態なのです。

この状態をもう少し具体的に表現すると、以下のような状況が生まれます。

- 製品の価値が顧客に明確に伝わり、自然と売れていく。

- 顧客は製品を使い続け、さらに周囲の人にも自発的に勧めてくれる。

- 営業やマーケティングに過度なコストをかけなくても、オーガニックな成長が加速する。

PMFは、単に「製品が売れている」という状態とは異なります。多額の広告費を投じて一時的に売上を伸ばすことは可能ですが、それは本当の意味でのPMFではありません。PMFの本質は、製品そのものが持つ力によって、市場から強く求められ、持続的な成長サイクルが生まれている状態にあるのです。この状態に到達することが、あらゆる事業、特にリソースの限られたスタートアップにとって最初の大きな目標となります。

なぜPMFはスタートアップにとって重要なのか

PMFが特にスタートアップにとって重要視されるのには、明確な理由があります。スタートアップは、限られた資金、人材、時間の中で、指数関数的な成長を目指さなければなりません。PMFは、その成長を実現するための「離陸許可」とも言える重要なマイルストーンなのです。

1. 「死の谷」を乗り越えるための必須条件

スタートアップの多くは、創業から事業が軌道に乗るまでの間、「死の谷(Valley of Death)」と呼ばれる資金難の時期を経験します。この期間を乗り越えるには、投資家からの資金調達が不可欠です。投資家が最も重視する点の一つが、そのスタートアップがPMFを達成しているか、あるいは達成する見込みが非常に高いか、という点です。

PMFを達成しているということは、そのビジネスモデルが市場で通用することの証明に他なりません。投資家は、単なるアイデアや計画ではなく、市場が実際にその製品を求めているという客観的な証拠を求めます。PMFは、その最も強力な証拠となり、次の成長ステージに進むための資金調達を成功させる鍵となります。

2. 資源の浪費を防ぎ、持続可能な成長を実現する

PMFを達成する前に、大規模なマーケティングキャンペーンや営業チームの拡大といった「スケール(事業拡大)」に踏み切ることは、「穴の空いたバケツに水を注ぐ」ようなものです。製品が市場のニーズとずれている状態では、いくら広告費をかけて新規顧客を集めても、彼らはすぐに離脱してしまいます。これは、顧客獲得コスト(CAC)を無駄に垂れ流すだけで、LTV(顧客生涯価値)は一向に向上しません。結果として、ユニットエコノミクスは悪化し、成長するほど赤字が膨らむという最悪の事態に陥ります。

一方、PMFを達成すれば、顧客は製品の価値を理解し、満足度が高いため、自然と定着します(リテンション率の向上)。さらに、満足した顧客が新たな顧客を呼び込む「口コミ」という強力なエンジンが働き始めます。これにより、CACを抑えながらLTVを高めるという、持続可能な成長モデルを構築できるのです。PMFは、限られたリソースを最も効果的なタイミングで投下するための「GOサイン」と言えます。

3. 組織の方向性を統一し、意思決定を加速させる

PMF達成までの道のりは、仮説検証の連続です。チーム全体が「自分たちは本当に正しい顧客の、正しい課題を解決できているのか?」という問いに向き合い続けるプロセスです。このプロセスを通じて、組織内には「我々の顧客は誰で、何に困っていて、我々は何によってその顧客を助けるのか」という共通認識が醸成されます。

PMFを達成すると、この共通認識が確信に変わります。製品開発チームはどの機能を優先すべきか、マーケティングチームは誰にどんなメッセージを伝えるべきか、営業チームはどんな顧客にアプローチすべきか、といった全ての意思決定が「PMF」という北極星を基に行われるようになり、組織全体の動きに一貫性とスピードが生まれます。

要約すると、PMFはスタートアップにとって単なる目標の一つではなく、事業の生存と成長を賭けた最重要課題です。PMFを達成するまでは「学習と検証」に集中し、達成した後に初めて「成長と拡大」のアクセルを踏む。この順序を間違えないことが、スタートアップ成功の鉄則と言えるでしょう。

PMFを達成した状態と未達成の状態の見分け方

プロダクトマーケットフィット(PMF)は、ある日突然「達成しました」という通知が来るものではありません。それは徐々に現れる「状態」であり、その兆候を正しく見極めることが重要です。自社の製品が今、PMFを達成しているのか、それともまだ道半ばなのか。ここでは、その見分け方となる具体的な兆候を、「達成している場合」と「達成できていない場合」に分けて詳しく解説します。

PMFを達成している兆候

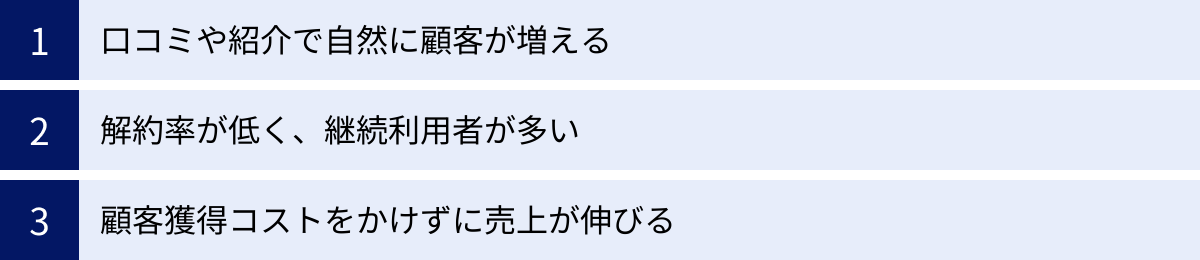

PMFを達成すると、事業には明らかにポジティブな変化が訪れます。それはまるで、向かい風だったものが追い風に変わるような感覚です。具体的な兆候を3つの観点から見ていきましょう。

口コミや紹介で自然に顧客が増える

PMF達成の最も明確なサインの一つが、顧客が自発的に製品の「伝道師」となり、新たな顧客を連れてきてくれる状態です。これは、製品が提供する価値が顧客の期待を大きく上回り、感動や熱狂を生んでいる証拠です。

- バイラルループの発生: SNSやブログ、業界コミュニティなどで、ユーザーが「このツールはすごい」「こんな機能が欲しかった」といったポジティブな感想を自発的に発信し始めます。その投稿を見た人が新たなユーザーとなり、その人もまた発信する…という好循環(バイラルループ)が生まれます。

- 紹介プログラムの成功: 正式な紹介プログラムを設けた際に、多くのユーザーが積極的に参加し、実際に新規顧客の獲得に繋がります。インセンティブ目的だけでなく、「良いものを友人にも教えたい」という純粋な動機が背景にあるのが特徴です。

- 「何で知りましたか?」への回答: 新規顧客へのアンケートで「知人・友人からの紹介」や「SNSでの口コミ」といった回答の割合が顕著に高くなります。広告経由の流入よりも、オーガニックな流入の比率が上回り始めるのです。

このような状態は、製品が単なる「便利なツール」から、「なくてはならない存在」「語りたくなる存在」へと昇華したことを示しています。マーケティング費用を投下しなくても、顧客自身がマーケターとして機能してくれるため、事業は自然な成長軌道を描き始めます。

解約率が低く、継続利用者が多い

顧客が製品を使い続けてくれることは、その製品が価値を提供し続けている何よりの証拠です。PMFを達成した製品は、低い解約率(チャーンレート)と高い継続率(リテンションレート)によって特徴づけられます。

- 低いチャーンレート: サブスクリプションモデルのビジネスであれば、月次のチャーンレートが非常に低い水準(業界によりますが、例えばSaaSであれば1%〜3%以下)で安定します。顧客は一度使い始めると、競合製品に乗り換えたり、利用をやめたりすることを考えなくなります。

- リテンションカーブの平坦化: ユーザーを登録時期ごとのグループ(コホート)に分け、時間経過とともにどれくらいの割合がサービスを使い続けているかを示す「リテンションカーブ」を描いた際に、グラフがある一定の割合で水平(フラット)になります。これは、製品から離脱しないコアなファン層が確実に存在することを示しており、PMFの強力な定量的証拠とされています。

- 顧客からの強い依存: ユーザーインタビューやアンケートで、「もしこの製品が明日から使えなくなったら?」と尋ねた際に、「非常に困る」「仕事にならない」といった強い反応が返ってきます。これは、製品が顧客の生活やワークフローに深く根付いていることを意味します。

顧客が離れないということは、その製品が提供する価値が、支払う対価を上回っていると顧客が判断している証です。この安定した顧客基盤が、事業の予測可能性と収益の安定性を生み出します。

顧客獲得コスト(CAC)をかけずに売上が伸びる

PMF達成前は、新規顧客を獲得するために多額の広告費や営業コスト(これらをまとめて顧客獲得コスト、CACと呼びます)を必要とします。しかし、PMFを達成すると、この構図が大きく変わります。

- オーガニックな成長: 前述の口コミや紹介に加え、製品名での指名検索や、関連キーワードでのオーガニック検索(SEO)からの流入が増加します。これにより、広告に頼らなくても自然にリードや新規顧客が集まるようになります。

- ユニットエコノミクスの健全化: 顧客一人が生涯にわたってもたらす利益(LTV)が、その顧客を獲得するためにかかったコスト(CAC)を大きく上回る状態(LTV > 3 × CACが目安)になります。CACが下がり、LTV(継続利用により)が上がるため、顧客を一人獲得するごとの採算性が劇的に改善します。

- 引き合い(インバウンド)の増加: 営業チームが必死に電話をかけたり(アウトバウンド)、展示会に出展したりしなくても、顧客側から「製品について詳しく聞きたい」「デモを見たい」といった問い合わせが自然に増え始めます。市場が製品を認知し、その価値を求めて自ら動き出すのです。

このように、PMFを達成すると、事業の成長エンジンが「コストをかけて外から押す力」から「製品の価値によって内から湧き出る力」へと転換します。この転換点こそが、PMF達成の動かぬ証拠と言えるでしょう。

PMFを達成できていない兆候

一方で、PMFを達成できていない場合にも明確な兆候が現れます。これらのサインに早期に気づき、軌道修正することが重要です。

口コミがほとんど発生しない

製品をリリースしても、市場からの反応が薄い状態です。顧客は製品を使っても特に感動せず、誰かに話そうという気にもなりません。

- SNSでの言及が皆無: 製品名で検索しても、公式アカウントの発信以外、ほとんどユーザーによる言及が見つかりません。見つかったとしても、それは不満や要望であることが多いです。

- レビューが集まらない: レビューサイトやアプリストアで、レビューがほとんど投稿されません。これは、ユーザーが製品に対して強い感情(ポジティブであれネガティブであれ)を抱いていないことを示唆します。

- 「あれば便利」レベルの評価: ユーザーに感想を聞いても、「まあ、便利ですね」「悪くはないです」といった、熱量の低いフィードバックしか得られません。「絶対に必要」「これがなければ困る」という「Must Have」ではなく、「Nice to Have」の領域に留まっている状態です。

このような状態は、製品が顧客の抱える課題の「本質」を捉えきれていない可能性が高いことを示しています。

ユーザーの利用頻度が低い

多くのユーザーが登録はしてくれたものの、実際に製品をアクティブに使ってくれない、というのも危険なサインです。

- 低いアクティブユーザー率: MAU(月間アクティブユーザー数)やWAU(週間アクティブユーザー数)、DAU(日間アクティブユーザー数)といった指標が伸び悩みます。特に、DAU/MAU比率はユーザーエンゲージメントの高さを示す指標であり、この数値が低い場合は注意が必要です。

- 主要機能が使われていない: データ分析をすると、製品の根幹となるべき「キラー機能」がほとんどのユーザーに使われていないことがわかります。ユーザーは製品が提供しようとしている中核的な価値を享受できていません。

- すぐに離脱してしまう: 新規登録したユーザーが、オンボーディング(初期設定やチュートリアル)の途中で離脱したり、一度使ったきり二度とログインしなかったりするケースが多発します。製品の価値が伝わる前に、ユーザーが興味を失ってしまっている状態です。

この問題は、製品が複雑すぎる、使いにくい(ユーザビリティが低い)、あるいはそもそも解決しようとしている課題がユーザーにとってそれほど重要ではなかった、といった原因が考えられます。

営業やマーケティングに大きく依存している

売上が立っているように見えても、その実態が綱渡り状態であるケースです。これはPMFを達成したと勘違いしやすい、最も危険な兆候の一つです。

- 広告を止めると売上が止まる: デジタル広告への出稿を停止した途端、新規の問い合わせや登録が激減します。製品自体の魅力ではなく、広告の力で無理やり顧客を集めている状態です。

- 営業担当者の個人技頼み: 売上のほとんどが、特定の優秀な営業担当者の個人的なスキルや人脈によって生み出されています。製品の価値が市場に正しく伝わっているわけではなく、再現性がありません。

- 高い割引率や長期の無料トライアル: 顧客を獲得するために、大幅な値引きや、異例の長さの無料期間を提供しないと契約が取れません。これは、顧客が製品の定価に見合う価値を感じていないことの裏返しです。

このような「ドーピング」的な成長は持続しません。資金が尽きた瞬間に成長は止まり、事業は立ち行かなくなります。PMF未達成の状態でアクセルを踏み続けることの危険性を、これらの兆候は示唆しています。自社の状況をこれらの兆候と照らし合わせ、客観的に評価することが、正しい次の一歩を踏み出すために不可欠です。

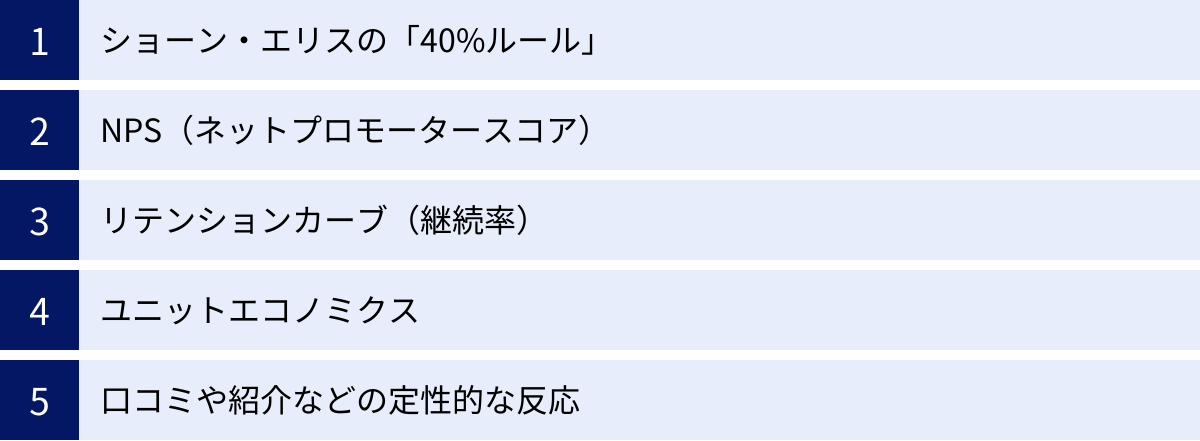

PMF達成度を測る5つの主要指標

PMFは感覚的な概念に思われがちですが、その達成度を客観的に測定するための具体的な指標が存在します。これらの指標を定点観測することで、自社がPMFにどれだけ近づいているのか、あるいは離れているのかをデータに基づいて判断できます。ここでは、PMF達成度を測る上で特に重要とされる5つの主要指標を解説します。

① ショーン・エリスの「40%ルール」

これは、PMF測定において最も有名で直接的な指標の一つです。グロースハックの提唱者であり、Dropboxなどの初期の成長を支えたショーン・エリスが考案した手法で、非常にシンプルながら強力なインサイトを与えてくれます。

この手法では、製品のコアなユーザー(例:過去2週間で2回以上利用したユーザーなど)に対して、次のような質問をします。

「もしこの製品(サービス)が明日から使えなくなったら、どう感じますか?」

回答の選択肢は以下の4つです。

- とても残念

- やや残念

- 残念ではない

- 該当しない(もう使っていない)

そして、この質問に対して「1. とても残念」と回答したユーザーの割合が40%以上であれば、PMFを達成している可能性が非常に高いと判断します。これが「40%ルール」です。

なぜこの質問が有効なのでしょうか。それは、製品がユーザーにとって「あれば便利(Nice to have)」な存在なのか、それとも「なくてはならない(Must have)」な存在なのかを直接的に問うているからです。「とても残念」と答えるユーザーは、その製品が自身の生活や仕事に不可欠なものとして深く根付いていることを示しており、まさにPMFが目指す熱狂的なファン層と言えます。

この調査を行う際のポイントは以下の通りです。

- 対象者の選定: 全てのユーザーではなく、製品の価値を体験している可能性が高いアクティブユーザーに絞って質問することが重要です。

- 定性的なフィードバックの収集: なぜそのように感じるのか、自由記述で理由を尋ねることで、製品のどの価値が顧客に響いているのかを深く理解できます。また、「やや残念」と答えたユーザーに「どうすれば『とても残念』になりますか?」と聞くことで、改善のヒントが得られます。

40%という数字は絶対的な基準ではありませんが、自社の立ち位置を把握するための強力なベンチマークとなります。

② NPS(ネットプロモータースコア)

NPS(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティ(企業や製品に対する愛着・信頼)を測るための指標として広く使われていますが、PMFの達成度を測る上でも非常に有効です。

NPSは、ユーザーに対して以下のシンプルな質問をすることで測定されます。

「この製品(サービス)を、友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?」

ユーザーは、0点(全く思わない)から10点(非常のそう思う)の11段階で評価します。その点数に応じて、回答者は以下の3つのグループに分類されます。

- 推奨者(Promoters): 9〜10点を付けたユーザー。製品に非常に満足しており、積極的に他者に勧めてくれるロイヤルティの高い顧客層。

- 中立者(Passives): 7〜8点を付けたユーザー。満足はしているものの、特に熱狂的ではなく、競合製品に乗り換える可能性もある顧客層。

- 批判者(Detractors): 0〜6点を付けたユーザー。製品に不満を持っており、悪評を広める可能性がある危険な顧客層。

NPSのスコアは、以下の計算式で算出されます。

NPS = 推奨者の割合(%) – 批判者の割合(%)

スコアは-100から+100の範囲で示されます。PMFを達成している製品は、一般的にNPSがプラスであり、かつ継続的に上昇傾向にあることが期待されます。特に、業界平均と比較して高いスコアを維持できているかは重要な判断材料です。

NPSの利点は、測定が簡単なだけでなく、ショーン・エリスの指標と同様に「なぜそのスコアを付けたのか」を自由記述で尋ねることで、製品の強みや弱みに関する具体的なフィードバックを得られる点にあります。この定性的な声を分析することで、PMF達成に向けた改善アクションに繋げることができます。

③ リテンションカーブ(継続率)

リテンションカーブは、ユーザーが製品をどれだけ継続して利用しているか、その定着度を視覚的に示すグラフです。PMFを判断するための最も強力な定量的指標の一つとされています。

リテンションカーブは以下のように作成します。

- ユーザーを登録した時期(例:2023年1月、2月…)ごとにグループ分けします(これを「コホート」と呼びます)。

- 横軸に登録後の経過時間(1ヶ月後, 2ヶ月後…)、縦軸に各コホートの継続率(アクティブユーザーの割合)をプロットします。

このグラフの「形」が、PMFの達成度を示唆します。

- PMF未達成の場合: カーブは時間とともに右肩下がりを続け、最終的には0%に限りなく近づいていきます。これは、ほとんどのユーザーが時間とともに製品から離脱してしまっていることを意味します。

- PMF達成の場合: カーブは初期に一定数離脱して下がりますが、ある程度の期間が経過すると、グラフが水平(フラット)になります。

この「フラットになる」部分が極めて重要です。これは、その製品を価値あるものと認め、継続的に利用し続けてくれる安定したユーザー層が存在することの証明です。この水平になった部分の継続率が高いほど、PMFの度合いも高いと言えます。例えば、カーブが30%のラインで水平になったなら、ユーザーの3割はコアなファンになっていると解釈できます。

リテンションカーブは、広告などで一時的に新規ユーザーを増やしてもごまかすことができない、製品本来の力を示す「真の成績表」です。このカーブが水平になることを目指すのが、PMF達成への一つのゴールとなります。

④ ユニットエコノミクス

ユニットエコノミクスは、事業の健全性を示す指標であり、顧客一人あたり、あるいは製品・サービスの一単位あたりの採算性を評価するものです。PMFを達成すると、このユニットエコノミクスが劇的に改善します。

特に重要な指標は、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)の2つです。

- LTV: 一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、自社にもたらす利益の総額。

- CAC: 一人の新規顧客を獲得するためにかかった費用の総額(広告費、営業人件費など)。

PMFを達成しているビジネスでは、LTVがCACを大きく上回るという関係性が成り立ちます。一般的には、「LTV > 3 × CAC」が健全な状態の一つの目安とされています。

なぜPMFがユニットエコノミクスを改善させるのでしょうか。

- LTVの向上: PMFを達成すると、顧客満足度が高まり、解約率が低下します。これにより、顧客の利用期間が長くなり、LTVが向上します。また、アップセルやクロスセルの機会も増えます。

- CACの低下: PMFを達成すると、口コミや紹介によるオーガニックな顧客獲得が増えるため、広告や営業への依存度が下がります。結果として、一人あたりの獲得コスト(CAC)が低下します。

ユニットエコノミクスが健全でない(LTV ≦ CAC)状態で事業を拡大しようとすると、顧客が増えれば増えるほど赤字が膨らんでしまいます。PMFの達成は、事業が持続的に成長し、利益を生み出せる構造になったことの証左なのです。

⑤ 口コミや紹介などの定性的な反応

これまで紹介した4つの指標は定量的なものでしたが、数字だけでは捉えきれない顧客の「熱量」を測る定性的な反応も、PMFを判断する上で欠かせません。

顧客からのフィードバックの中に、以下のような言葉や反応が見られるようになったら、それはPMFに近づいている良い兆候です。

- 熱狂的な言葉: 「この製品なしでは仕事ができない」「人生が変わった」「神アプリです」といった、感情的で強いポジティブな表現。

- 自発的な擁護: SNSなどで製品に対する批判的な意見が出た際に、他のユーザーが「そんなことはない、こう使えば素晴らしい」と自発的に擁護してくれる。

- 非公式コミュニティの発生: ユーザーが自主的にFacebookグループやSlackコミュニティを作り、使い方を教え合ったり、活用法を議論したりしている。

- メディアからの自然な注目: 広告費を払っていないのに、業界のニュースサイトや有名なブロガーが製品を取り上げてくれる。

- 採用への応募理由: 求人に応募してきた人から、「貴社の製品のファンで、この製品を広める仕事がしたいと思った」という声が聞かれるようになる。

これらの定性的な反応は、製品が単なるツールを超え、ユーザーにとって愛着のある「ブランド」になりつつあることを示しています。定量的な指標と合わせてこれらの「生の声」に耳を傾けることで、より確信を持ってPMFの達成度を判断できるでしょう。

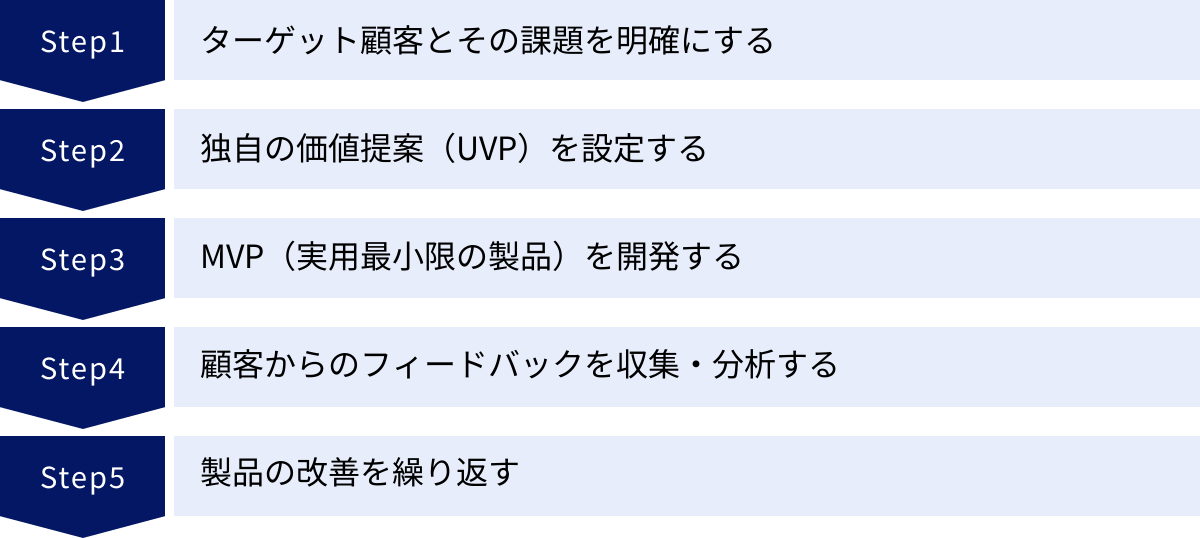

PMFを達成するための5つのステップ

プロダクトマーケットフィット(PMF)は、偶然の産物ではありません。それは、体系的なアプローチと粘り強い改善のサイクルを通じて、意図的に達成を目指すものです。ここでは、PMFを達成するための実践的な5つのステップを解説します。このプロセスは、リーンスタートアップの考え方にも通じる、仮説検証の繰り返しが中核となります。

① ターゲット顧客とその課題を明確にする

すべての始まりは、「誰の、どんな課題を解決するのか」を徹底的に定義することです。ここでの定義が曖昧だと、その後のすべてのステップがずれてしまいます。

1. ターゲット顧客の解像度を上げる

「20代の女性」や「中小企業の経営者」といった漠然としたターゲット設定では不十分です。より具体的な人物像である「ペルソナ」を作成しましょう。ペルソナとは、年齢、性別、職業、役職、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法などを詳細に設定した、架空のユーザー像です。

ペルソナを設定することで、チーム内で「私たちが助けたいのは、こういう人だ」という共通認識を持つことができます。

2. 課題の深掘りと重要度の見極め

次に、そのペルソナが抱えているであろう課題をリストアップし、その中でも特に根深く、解決された際のインパクトが大きい課題を見つけ出します。重要なのは、「Nice to have(あれば便利)」な課題ではなく、「Must have(なくてはならない)」な課題、つまり顧客がお金を払ってでも解決したいと強く願っている課題を発見することです。

この段階で有効な手法が「顧客インタビュー」です。机上の空論ではなく、実際のターゲット顧客候補に直接話を聞きに行き、彼らの日常の悩みや不満、既存の解決策への不満などを深くヒアリングします。ここで「顧客自身も気づいていなかった本質的な課題(インサイト)」を発見できるかが、後の成功を大きく左右します。

このステップのゴールは、「特定の顧客セグメントが抱える、重要かつ未解決の課題」を言語化し、仮説として設定することです。

② 独自の価値提案(UVP)を設定する

ターゲット顧客とその課題を特定したら、次はその課題に対して自社の製品がどのような独自の価値を提供するのかを定義します。これがUVP(Unique Value Proposition:独自の価値提案)です。

UVPとは、「なぜ顧客は数ある競合製品や代替手段の中から、あなたの製品を選ばなければならないのか?」という問いに対する、明確かつ簡潔な答えです。優れたUVPは、以下の3つの要素を含んでいると言われます。

- 関連性(Relevance): 顧客の課題をどのように解決するのかが明確に示されている。

- 具体的な価値(Quantified Value): どのようなメリット(時間短縮、コスト削減など)があるのかが具体的に伝わる。

- 独自性(Unique Differentiation): 競合他社にはない、独自の強みは何かを明確にしている。

例えば、以下のようなテンプレートを使ってUVPを整理してみましょう。

「[ターゲット顧客] が抱える [解決すべき課題] に対して、我々の [製品名] は、[競合とは違う独自の強み] によって、[顧客が得られる主要な便益] を提供します。」

このUVPは、製品開発の指針となるだけでなく、ウェブサイトのキャッチコピーやマーケティングメッセージの核となります。この段階で設定したUVPも、あくまで「仮説」です。後のステップで、このUVPが本当に顧客に響くのかを検証していくことになります。

③ MVP(実用最小限の製品)を開発する

UVPの仮説が固まったら、次はいよいよ製品開発のフェーズに入ります。しかし、ここで最初から全ての機能を盛り込んだ完璧な製品を作ろうとしてはいけません。PMF達成の鍵は、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を開発することにあります。

MVPとは、「顧客に価値を提供できる、本当に必要最小限の機能だけを実装した製品」のことです。MVPの目的は、完璧な製品を作ることではなく、「自分たちが設定した仮説(顧客、課題、ソリューション)が正しいかどうかを、最小限のコストと時間で検証し、市場から学ぶこと」にあります。

MVPを開発する際のポイントは以下の通りです。

- 「Minimum」だが「Viable」であること: 機能は最小限でも、ユーザーがその製品の中核的な価値を体験し、「これなら使える」と感じられるレベルの品質(Viable = 実行可能、存続可能)は担保する必要があります。単なる機能の寄せ集めではいけません。

- 一つのコア機能に絞る: あれもこれもと機能を詰め込むのではなく、「この機能さえあれば、顧客の最も重要な課題を解決できる」という一点に集中して開発します。

- スピードを最優先する: 何ヶ月もかけて開発するのではなく、数週間から1〜2ヶ月といった短期間で市場に投入することを目指します。完璧を目指すあまり、市場投入が遅れることが最大のリスクです。

このMVPを、課題意識が特に強い「アーリーアダプター(初期採用者)」と呼ばれる層に提供し、彼らの反応を見ることが次のステップに繋がります。

④ 顧客からのフィードバックを収集・分析する

MVPをリリースしたら、ここからが最も重要な学習のフェーズです。顧客がMVPをどのように使っているのか、そしてどう感じているのか、あらゆる手段を使ってフィードバックを収集し、分析します。

フィードバックの収集方法

- 定量的データ:

- アクセス解析ツール: どの機能がよく使われているか、ユーザーはどこで離脱しているか、利用頻度はどのくらいか、といった行動データを分析します。

- アンケート: 前述したショーン・エリスの「40%ルール」やNPS調査を実施し、満足度を定量的に測定します。

- 定性的データ:

- ユーザーインタビュー: 実際にMVPを使っているユーザーに直接ヒアリングし、「なぜ」そのように使っているのか、どんな点に価値を感じ、どんな点に不満を感じているのかを深掘りします。

- 問い合わせやサポートログ: カスタマーサポートに寄せられる質問や要望は、ユーザーが困っている点や求めている機能を理解するための宝の山です。

- SNSやコミュニティの観察: ユーザーが製品についてどのように語っているかを観察します。

フィードバックの分析

収集したフィードバックを鵜呑みにするのは危険です。「この機能が欲しい」という表面的な要望の裏にある、「なぜその機能が欲しいのか?」「それによって本当は何を達成したいのか?」という本質的な課題(インサイト)を突き止めることが重要です。

全てのフィードバックに応える必要はありません。ステップ①で定義した「ターゲット顧客」からのフィードバックを特に重視し、彼らがUVPを体感できているかどうかに焦点を当てて分析します。

⑤ 製品の改善を繰り返す

フィードバックの分析から得られたインサイトに基づき、製品の改善、UVPの見直し、場合によってはターゲット顧客の再定義といったアクションを実行します。そして、改善した製品を再び市場に投入し、再度フィードバックを収集する。このサイクルを何度も何度も高速で繰り返します。

これが、リーンスタートアップで提唱されている「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」のフィードバックループです。

- 構築(Build): 仮説に基づき、MVPや新機能を開発する。

- 計測(Measure): ユーザーの反応や行動データを測定する。

- 学習(Learn): データからインサイトを得て、次の仮説を立てる。

このサイクルを回す中で、PMFの先行指標であるNPSやリテンション率が徐々に改善していくはずです。そして、ある時点で「口コミが自然に発生する」「解約率が劇的に下がる」といったPMF達成の兆候が見られ始めたら、そこがPMF達成の瞬間です。

PMF達成への道は一直線ではありません。時には大胆な方向転換(ピボット)が必要になることもあります。重要なのは、完璧な計画を立てることではなく、小さな失敗と学習を高速で繰り返し、市場に製品を適合させていくプロセスそのものなのです。

PMF達成に役立つフレームワーク

プロダクトマーケットフィット(PMF)を目指す旅は、暗闇の中を手探りで進むようなものです。しかし、先人たちが遺してくれた地図や羅針盤となるフレームワークを活用することで、より体系的かつ効率的に目的地に近づくことができます。ここでは、PMF達成のプロセスを力強くサポートしてくれる2つの代表的なフレームワーク、「リーンスタートアップ」と「ダン・オルセンのPMFピラミッド」を紹介します。

リーンスタートアップ

「リーンスタートアップ」は、起業家エリック・リースが自身の経験を基に体系化した、新しい事業を創造するためのマネジメント手法です。その核心は、不確実性の高い環境下で、いかに無駄をなくし、効率的に成功確率を高めるかという点にあります。PMF達成を目指すプロセスはまさに不確実性の塊であり、リーンスタートアップの考え方は強力な指針となります。

リーンスタートアップの中心的な概念は、前章でも触れた「構築(Build)-計測(Measure)-学習(Learn)」のフィードバックループです。

- アイデアから「構築(Build)」へ:

事業に関するあらゆる要素(ターゲット顧客、課題、ソリューションなど)を「検証すべき仮説」と捉えます。そして、その仮説を検証するために必要最小限の製品、すなわちMVP(Minimum Viable Product)を迅速に構築します。ここでの目的は、完璧な製品を作ることではなく、学びを得るための「実験道具」を作ることです。 - 製品から「計測(Measure)」へ:

構築したMVPを実際の顧客(特にアーリーアダプター)に提供し、その反応を計測します。この計測は、単なるアクセス数や登録者数といった虚栄の指標(Vanity Metrics)ではなく、事業の本質的な進捗を示す実用的な指標(Actionable Metrics)、例えば、リテンション率、NPS、顧客あたりの売上などを用いて行います。定量的データと定性的なインタビューを組み合わせ、顧客が本当に価値を感じているのかを客観的に評価します。 - データから「学習(Learn)」へ:

計測によって得られたデータを分析し、当初立てた仮説が正しかったのか、間違っていたのかを学習します。この学びが最も重要です。もし仮説が正しければ、その方向性でさらに製品を改善していきます(仮説の維持)。もし仮説が間違っていたと判断されれば、戦略の根本的な方向転換、すなわち「ピボット(Pivot)」を決断します。ピボットは失敗ではなく、無駄なリソースを投下し続ける前に軌道修正を行う、賢明な意思決定です。

この「構築-計測-学習」のループをいかに速く、いかに多く回せるかが、PMF達成までの時間を短縮する鍵となります。リーンスタートアップは、壮大な計画を立てて一度に大きな賭けに出るのではなく、小さな実験と学習を繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながら、市場が本当に求めているものへと製品を近づけていく科学的なアプローチなのです。

ダン・オルセンのPMFピラミッド

『The Lean Product Playbook』の著者であるダン・オルセンが提唱した「PMFピラミッド」は、PMFを構成する要素を5つの階層で整理し、それぞれの仮説を体系的に検証するための優れたフレームワークです。このピラミッドは、下から順に積み上げていく構造になっており、下の階層が vững固でなければ、その上の階層は成り立ちません。

| 階層 | 内容 | 検証すべき仮説(問い) |

|---|---|---|

| 5. UX(ユーザーエクスペリエンス) | 使いやすく、魅力的な体験を提供できているか | ユーザーは製品を直感的かつ快適に使えるか? |

| 4. 機能セット | 価値提案を実現するための具体的な機能は何か | この機能群によって、約束した価値を提供できるか? |

| 3. 価値提案(UVP) | 顧客が自社製品を選ぶ理由は何か | なぜ競合ではなく、我々の製品を選ぶべきなのか? |

| 2. 満たされていないニーズ | 顧客が抱える重要で未解決な課題は何か | この課題は、顧客にとって本当にお金を払う価値があるほど重要か? |

| 1. ターゲット顧客 | 製品が価値を提供する対象は誰か | 我々が想定している顧客は、本当に存在するのか? |

このピラミッドをどのように活用するのか、下から順に見ていきましょう。

- 階層1: ターゲット顧客 (Target Customer)

全ての土台となるのが、顧客の定義です。ここで設定したペルソナが曖昧だったり、市場に実在しなかったりすれば、その上に何を積み上げても意味がありません。まずは顧客インタビューなどを通じて、ターゲット顧客が実在することを検証します。 - 階層2: 満たされていないニーズ (Underserved Needs)

次に、そのターゲット顧客が抱えている「満たされていないニーズ」を特定します。ここでのポイントは、顧客がそのニーズを強く感じており、既存の解決策に満足していない、という点です。このニーズの重要性を見誤ると、誰も欲しがらない製品を作ってしまうことになります。 - 階層3: 価値提案 (Value Proposition)

特定したニーズに対して、自社の製品がどのように優位性を持って解決できるのかを定義します。これがUVPです。競合製品と比較して、何がユニークで、何が優れているのかを明確にする必要があります。 - 階層4: 機能セット (Feature Set)

価値提案を実現するための具体的な機能を設計します。UVPという「約束」を、どの機能群によって果たすのかを決定するフェーズです。ここでは、MVPの考え方に基づき、UVPを実現するための最小限の機能セットから始めることが重要です。 - 階層5: UX (User Experience)

最後に、その機能セットを、いかに使いやすく、分かりやすく、そして魅力的なユーザー体験として提供するかをデザインします。どんなに優れた機能も、UXが悪ければ顧客にその価値は伝わりません。

PMFを目指すプロセスでは、まずピラミッドの下の階層から仮説を立て、それを検証するためのMVPを開発し、市場に投入します。そして、顧客からのフィードバックを得て、各階層の仮説が正しかったかを検証し、必要であれば修正を加えていく。この「仮説→検証→修正」のサイクルをピラミッド全体で繰り返していくことで、各階層の整合性が取れ、最終的に強固なPMFが達成されるのです。このフレームワークは、PMFという複雑な概念を分解し、取り組むべき課題を明確にしてくれる羅針盤として機能します。

PMFと混同しやすい関連用語

プロダクトマーケットフィット(PMF)は、製品開発から事業成長に至るまでの一連のプロセスにおける重要なマイルストーンですが、その道のりにはいくつかの段階が存在します。PMFというゴールだけを見ていると、現在地を見失いがちです。ここでは、PMFに至るまでの過程で登場する「PSF(プロブレムソリューションフィット)」や「SPF(ソリューションプロダクトフィット)」といった関連用語との違いを明確にし、PMFまでの全体像を理解します。

PSF(プロブレムソリューションフィット)との違い

PSF(Problem-Solution Fit)は、PMFよりも前の段階で達成すべきフィットです。その名の通り、「課題(Problem)」と「その解決策(Solution)」が合致している状態を指します。

具体的には、以下の2つの条件が満たされている状態と言えます。

- 顧客がその課題を重要だと認識していること:

特定した課題が、顧客にとって本当に「痛みの伴う(Painful)」ものであり、解決を強く望んでいることを確認します。単なる不便さではなく、無視できないほどの大きな課題である必要があります。 - 提案する解決策が顧客にとって魅力的であること:

その課題に対して提案する解決策(ソリューション)のアイデアを聞いた顧客が、「ぜひ欲しい」「それならお金を払ってもいい」と強い関心を示す状態です。

PSFの段階では、まだ具体的な製品(プロダクト)は存在しません。アイデアやコンセプト、あるいは簡単なモックアップ(模型)などを使って、顧客へのインタビューやアンケートを繰り返すことで検証します。

| 項目 | PSF(プロブレムソリューションフィット) | PMF(プロダクトマーケットフィット) |

|---|---|---|

| フェーズ | アイデア・コンセプト検証段階 | 製品の市場投入後 |

| 検証対象 | 課題の存在と解決策の魅力 | 市場が製品を求めているか |

| 検証方法 | 顧客インタビュー、アンケート、モックアップ | MVPの提供、データ分析、NPS、リテンション |

| ゴール | 顧客が「お金を払う価値がある」と感じる課題と解決策の組み合わせを見つけること | 多くの顧客が熱狂的に支持し、持続的な成長が生まれる製品を作ること |

| 問うべき質問 | 「この課題は本当に重要ですか?」「この解決策に興味はありますか?」 | 「この製品がなくなったら困りますか?」「この製品を他者に勧めますか?」 |

PSFは、「そもそも自分たちは、解くべき価値のある正しい課題に取り組んでいるのか?」という、事業の根幹に関わる問いに答えるための重要なステップです。このPSFを達成せずに製品開発に進むと、誰も欲しがらない製品を作ってしまうという最大のリスクを冒すことになります。

SPF(ソリューションプロダクトフィット)との違い

SPF(Solution-Product Fit)は、PSFとPMFの間に位置する概念です。これは、「解決策(Solution)」を「具体的な製品(Product)」として適切に実現できているか、というフィットを指します。

PSFの段階で「この解決策は魅力的だ」と顧客に言ってもらえたとしても、それを実際に使いやすい製品として形にできなければ意味がありません。SPFは、そのアイデアをプロダクトに落とし込む過程でのフィットを検証します。

具体的には、開発したプロトタイプやMVP(実用最小限の製品)をユーザーに使ってもらい、以下の点を確認します。

- ユーザーが製品を使って、意図した通りに課題を解決できるか?

- 製品の使い勝手(ユーザビリティ)は良いか?直感的に操作できるか?

- 製品を使うことで、ユーザーは提案された価値(Value)を実際に体験できるか?

SPFは、「我々のアイデアは、ちゃんと機能する製品になっているか?」を問うステップです。例えば、「手軽に情報共有できるツール」というソリューション(PSF)は良くても、実際に作った製品の操作が非常に複雑で、誰も使いこなせなければSPFは達成できていない、ということになります。

この段階では、少数のアーリーアダプター(初期採用者)に協力してもらい、ユーザビリティテストやクローズドβテストなどを通じて、製品が意図した価値を届けられているかを丁寧に検証していくことが重要です。

PMFまでの流れ:PSFからPMFへ

これら3つの「フィット」は、以下のような連続したプロセスとして捉えることができます。この流れを理解することが、製品開発を体系的に進める上で非常に重要です。

ステップ1: PSF (プロブレムソリューションフィット) の達成

- 目的: 解くべき価値のある課題と、顧客が欲しがる解決策のアイデアを見つける。

- 活動: 顧客インタビュー、市場調査、ペルソナ作成、アイデアの壁打ち。

- アウトプット: 検証済みの「課題仮説」と「ソリューション仮説」。

- 達成のサイン: ターゲット顧客が、提案した解決策に強い興味を示し、対価を払う意欲を見せる。

↓

ステップ2: SPF (ソリューションプロダクトフィット) の達成

- 目的: ソリューションのアイデアを、実際に機能し、価値を提供する製品として具現化する。

- 活動: MVP(実用最小限の製品)の開発、プロトタイピング、ユーザビリティテスト。

- アウトプット: ユーザーが課題解決に使える、コアな価値を持つ製品の初期バージョン。

- 達成のサイン: アーリーアダプターがMVPを使い、実際に課題を解決でき、その価値を認める。

↓

ステップ3: PMF (プロダクトマーケットフィット) の達成

- 目的: 製品が特定の市場セグメントで強く求められ、持続的な成長の基盤を築く。

- 活動: 製品の一般公開、顧客フィードバックに基づく継続的な改善(イテレーション)、各種指標(NPS、リテンション等)の計測。

- アウトプット: 市場に受け入れられ、オーガニックな成長が可能な製品。

- 達成のサイン: 口コミによる拡散、低い解約率、健全なユニットエコノミクス、ショーン・エリスの40%ルール達成など。

このように、PSFで「何を」作るべきかを見定め、SPFで「どのように」作るかを検証し、そしてPMFでその製品が「市場に」受け入れられるかを証明するという段階的なアプローチを取ることで、手戻りを減らし、成功の確率を高めることができます。いきなりPMFを目指すのではなく、一つ前の段階のフィットを確実に達成しているかを確認しながら、着実にステップを進めていくことが賢明な戦略と言えるでしょう。

PMF達成後の次のステップ

プロダクトマーケットフィット(PMF)の達成は、苦しい道のりの末にたどり着いた一つの大きなゴールです。しかし、それは決して物語の終わりではありません。むしろ、PMFは本格的な事業成長に向けた「スタートライン」に立ったことを意味します。PMF達成という追い風を最大限に活かし、事業を次のステージへと飛躍させるためには、適切な次の一手を打つ必要があります。ここでは、PMF達成後に進むべき2つの主要なステップについて解説します。

事業の成長(グロース)を目指す

PMFを達成するまでのフェーズは、例えるなら「正しい製品(Right Product)を作る」段階でした。ここからは、「製品を正しく届ける(Right Distribution)」、すなわち事業をスケールさせる「グロースフェーズ」へと移行します。

PMF達成前の製品は、まだ顧客に価値を届けきれていない「穴の空いたバケツ」のような状態です。この状態で広告費を投下しても、新規顧客は次々と流れ出てしまいます。しかし、PMFを達成した製品は、顧客をしっかりと保持できる「頑丈なバケツ」になっています。今こそ、このバケツに本格的に水を注ぎ込む(=新規顧客を獲得する)べきタイミングです。

グロースフェーズで中心となる考え方が「グロースハック」です。これは、製品そのものの仕組みやデータを活用して、ユーザー数の成長を促進するマーケティング手法です。代表的なフレームワークとして「AARRR(アー)モデル」があります。

- Acquisition(獲得): どうやってユーザーを自社サイトやサービスに呼び込むか?(例:SEO、コンテンツマーケティング、SNS広告の強化)

- Activation(活性化): 新規ユーザーに、製品の価値を初めて体験してもらう(”Aha!”体験)にはどうすればよいか?(例:オンボーディングの改善、チュートリアルの最適化)

- Retention(継続): ユーザーに製品を繰り返し使ってもらうにはどうすればよいか?(例:プッシュ通知、メールマガジン、新機能の追加)

- Referral(紹介): ユーザーが友人を招待したくなるような仕組みをどう作るか?(例:紹介プログラムの導入、口コミ投稿の促進)

- Revenue(収益): ユーザーからの収益をどうやって最大化するか?(例:料金プランの最適化、アップセルの促進)

PMF達成後は、これらの各段階における指標をKPIとして設定し、データに基づいた仮説検証(A/Bテストなど)を繰り返すことで、事業全体の成長を科学的に加速させていきます。PMF達成によって得られた「製品の力」をテコにして、マーケティングや製品開発を一体として捉え、持続的な成長エンジンを構築することが、このステップのゴールです。

マーケティング・営業活動を本格化する

PMF達成は、これまで学習と検証のために限定的に行ってきたマーケティングや営業活動のアクセルを、本格的に踏み込むべきシグナルです。リソースの投下先と目的が、PMF達成前後で大きく変化します。

1. マーケティング投資の拡大

PMF達成前は、最小限のコストでアーリーアダプターを見つけることが目的でした。しかし達成後は、より広い市場に製品の価値を届け、シェアを拡大することが目的となります。

- 広告予算の増額: これまで効果が良いと分かっている広告チャネル(リスティング広告、SNS広告など)への投資を大幅に増やし、リード獲得を最大化します。

- コンテンツマーケティングの強化: ターゲット顧客が抱える課題に関連する質の高いブログ記事やホワイトペーパー、導入事例(一般的なシナリオに基づく)などを体系的に制作し、オーガニックな流入を増やします。

- PR活動の本格化: プレスリリースやメディアへのアプローチを積極的に行い、製品の認知度を社会的に高めます。

2. 営業組織のスケール

特にBtoBビジネスの場合、営業チームの体制強化が重要になります。

- 営業担当者の増員: PMFが達成されたことで、「売れる仕組み」がある程度確立されています。これにより、新人営業担当者でも成果を上げやすくなるため、再現性のある形でチームを拡大できます。

- インサイドセールスとフィールドセールスの分業: 問い合わせに対応し、見込み客を育成するインサイドセールスと、具体的な商談を進めるフィールドセールスといった形で役割を分担し、営業プロセス全体の効率を向上させます。

- セールスイネーブルメントの強化: 営業資料の整備、トークスクリプトの標準化、CRM(顧客関係管理)ツールの活用などを通じて、営業組織全体のパフォーマンスを底上げします。

重要なのは、これらの活動を闇雲に行うのではなく、PMFを達成した「特定の顧客セグメント」と「響いた価値提案(UVP)」に集中してリソースを投下することです。PMFによって見つかった「勝ちパターン」を、マーケティングと営業の力で横展開していく。これが、PMF達成後の成功の鍵を握る戦略です。PMFという強固な土台があるからこそ、これらの投資が大きなリターンとなって返ってくるのです。

PMFを目指す上での注意点

プロダクトマーケットフィット(PMF)は、事業成功のための極めて重要な目標ですが、その追求の過程にはいくつかの陥りやすい罠が存在します。PMFという概念を正しく理解し、健全な形で達成を目指すために、心に留めておくべき注意点を2つ紹介します。

一度達成しても終わりではない

多くの人がPMFを、一度到達すれば安心できる「ゴール地点」のように捉えがちですが、それは大きな誤解です。PMFは永続的なものではなく、常に変化しうる「状態」であると認識することが極めて重要です。

市場環境は、決して静的なものではありません。以下のような要因によって、一度は完璧にフィットしていた製品と市場の関係性は、時間とともに少しずつずれていきます。

- 競合の出現・進化: より優れた機能や、より安い価格で同様の価値を提供する競合製品が登場すれば、顧客はそちらに流れてしまう可能性があります。

- 顧客ニーズの変化: 時代やテクノロジーの進化に伴い、顧客が抱える課題や求める解決策も変化します。かつては画期的だった機能が、数年後には「当たり前」のものになっていることは珍しくありません。

- テクノロジーの変革: 新しい技術(例えば、AIの進化など)が登場することで、既存の製品が一気に時代遅れになるリスクがあります。

- 法規制や社会情勢の変化: 市場を取り巻くルールや環境が変わることで、ビジネスモデルそのものの前提が覆されることもあります。

かつて市場を席巻した製品やサービスが、いつの間にか姿を消してしまった例は枚挙にいとまがありません。その多くは、一度達成したPMFに安住し、市場の変化に対応する努力を怠った結果です。

したがって、企業はPMFを「達成する」ことだけでなく、「維持し続ける」ことを常に意識しなければなりません。具体的には、以下のような取り組みが不可欠です。

- PMF指標の定点観測: NPSやリテンションカーブ、ショーン・エリスの40%ルールといった指標を定期的に計測し、PMFの健全性を常にモニタリングします。もし数値に悪化の兆候が見られたら、その原因を迅速に特定し、対策を講じる必要があります。

- 顧客との対話の継続: 顧客インタビューやユーザーコミュニティでの交流などを通じて、顧客の「生の声」に耳を傾け続けます。データだけでは見えないニーズの変化や新たな不満の種を早期に察知することが重要です。

- 継続的な製品改善: 顧客からのフィードバックや市場の変化に基づき、製品の改善サイクルを止めないこと。常に製品をより良くし、顧客に提供する価値を高め続ける姿勢が、PMFを維持するための鍵となります。

PMFは、一度獲得すれば安泰なトロフィーではなく、常に手入れが必要な庭のようなものです。この継続的な努力を怠れば、せっかく築き上げた市場との良好な関係も、いずれは失われてしまうでしょう。

指標の数字だけを追い求めない

PMFの達成度を測るために、NPSやリテンション率、コンバージョン率といった定量的な指標を用いることは非常に重要です。データに基づいた意思決定は、事業運営の基本です。しかし、これらの数字そのものを追い求めることが目的化してしまうと、本質を見失う危険性があります。

例えば、「NPSのスコアを次の四半期までに5ポイント上げる」という目標を立てたとします。この目標を達成するためだけに、スコアを高く付けそうなユーザーにだけアンケートを依頼したり、一時的なインセンティブで評価を操作したりといった、本質的でない行動に走ってしまうかもしれません。これでは、スコアという数字は改善しても、顧客のロイヤルティが本当に向上したことにはなりません。

指標は、あくまで「顧客を理解するための手段」であり、目的ではありません。重要なのは、その数字の裏にある「なぜ」を深く探求することです。

- なぜNPSのスコアが低いのか? 顧客は製品のどこに不満を感じているのか?

- なぜリテンションカーブが特定の時期に大きく下がるのか? ユーザーはどの段階で価値を感じられず、離脱しているのか?

- なぜユニットエコノミクスが改善しないのか? ターゲットとしている顧客セグメントが間違っているのではないか?

これらの問いに答えるためには、定量的なデータ分析と合わせて、ユーザーインタビューなどの定性的なアプローチが不可欠です。一人の顧客と深く向き合い、その言葉の背景にある文脈や感情を理解することで、初めて数字だけでは見えなかった課題の本質が見えてきます。

製品開発の最終的なゴールは、指標を改善することではなく、顧客の課題を解決し、その成功を支援することです。この根本的な目的を忘れず、指標を顧客理解のコンパスとして活用する姿勢が、真のPMF達成へと繋がります。数字の奴隷になるのではなく、数字を使いこなす賢明な航海士であることが求められるのです。

まとめ

本記事では、事業の持続的成長の鍵を握る「プロダクトマーケットフィット(PMF)」について、その基本的な意味から達成度を測る指標、具体的な達成ステップ、そして注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- PMFとは: 「自社の製品が良い市場にあり、その市場を満足させられている状態」を指します。単に製品が売れているだけでなく、市場から強く求められ、口コミなどで自然に成長する力が生まれている状態が本質です。

- PMFの重要性: 特にリソースの限られたスタートアップにとって、PMFは「死の谷」を越え、持続可能な成長軌道に乗るための必須条件です。PMF達成前に事業拡大(スケール)を進めることは、リソースの浪費に繋がります。

- PMF達成度の測定: PMFは感覚だけでなく、具体的な指標で測ることが可能です。ショーン・エリスの「40%ルール」、NPS、リテンションカーブの平坦化、健全なユニットエコノミクス(LTV > 3×CAC)、そして熱狂的な口コミといった定性・定量の両面から総合的に判断します。

- PMF達成への道筋: PMFは、「①ターゲット顧客と課題の明確化 → ②UVPの設定 → ③MVPの開発 → ④フィードバック収集 → ⑤改善の繰り返し」という体系的なステップと、リーンスタートアップの「構築-計測-学習」ループを高速で回すことで達成を目指します。

- PMF達成後と注意点: PMFはゴールではなく、本格的なグロース(成長)フェーズへのスタートラインです。また、市場は常に変化するため、PMFは一度達成したら終わりではなく、維持し続ける努力が必要です。指標の数字だけを追うのではなく、その裏にある顧客の課題解決という本質を見失わないことが重要です。

プロダクトマーケットフィットへの道は、決して平坦ではありません。数多くの仮説検証と、時には痛みを伴う方向転換を繰り返す、粘り強さが求められるプロセスです。しかし、この記事で紹介した知識やフレームワークを活用することで、その旅路をより確かなものにできるはずです。自社の製品と市場の関係性を常に見つめ直し、顧客の声に真摯に耳を傾け続けることで、あなたのビジネスを確固たる成長ステージへと導くことができるでしょう。