現代のビジネス環境は、変化のスピードが速く、先を見通すことが非常に困難な「不確実性の時代」と言われています。このような状況下で新しい事業を立ち上げ、成功に導くためには、従来のような時間をかけた綿密な計画と大規模な投資に基づくアプローチだけでは、リスクが大きすぎます。そこで注目を集めているのが、「リーンスタートアップ」というマネジメント手法です。

本記事では、リーンスタートアップの基本的な概念から、その核となる考え方、具体的なメリット・デメリット、そして実践的な手順まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、不確実な時代を乗り越え、顧客に本当に価値ある製品・サービスを届けるための強力な武器を手に入れることができるでしょう。

目次

リーンスタートアップとは

リーンスタートアップは、単なるコスト削減や迅速な開発手法ではありません。それは、事業の成功確率を科学的に高めるための、新しい事業創造の哲学であり、マネジメント手法です。まずは、その定義や従来の手法との違いを詳しく見ていきましょう。

リーンスタートアップの定義

リーンスタートアップとは、アメリカの起業家エリック・リース氏が自身の経験を基に提唱した、新しい製品やサービスを開発し、事業を立ち上げるためのマネジメント手法です。その名称は、トヨタの効率的な生産方式である「リーン生産方式」から着想を得ています。

リーン生産方式が製造プロセスの「ムダ」を徹底的に排除することを目的とするように、リーンスタートアップは事業開発プロセスにおける「ムダ」を最小限に抑えることを目指します。ここでの「ムダ」とは、「顧客が本当に求めていない製品や機能を開発するために費やされる時間、労力、資金」を指します。

多くのスタートアップが失敗する最大の原因は、「誰も欲しがらないものを作ってしまう」ことです。素晴らしい技術やアイデアがあっても、顧客の課題を解決したり、欲求を満たしたりできなければ、ビジネスとして成立しません。リーンスタートアップは、この根本的な問題を解決するために、「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」というフィードバックループを高速で回し、顧客の反応を見ながら製品開発を進めることを提唱しています。

つまり、リーンスタートアップは「不確実性の高い状況下で、新しい製品やサービスを成功させるための科学的なアプローチ」と定義できます。壮大な事業計画を立てる代わりに、まずは「仮説」を立て、それを検証するための最小限の製品(MVP)を作り、実際の顧客からフィードバックを得て、その学びを次の製品開発に活かしていくのです。

従来の手法との違い

リーンスタートアップの革新性を理解するためには、従来型の事業開発手法との違いを明確にすることが有効です。従来の手法は、しばしば「ウォーターフォールモデル」に例えられます。

ウォーターフォールモデルでは、まず市場調査や競合分析に基づき、数ヶ月から数年がかりで詳細な事業計画書を作成します。次に、その計画書に基づいて製品の要件定義、設計、開発、テストといった工程を順番に進めていきます。全ての工程が完了し、完璧な製品が完成した後に、初めて市場に投入されます。

このアプローチは、滝(ウォーターフォール)の水が上から下に流れるように、後戻りしないことを前提としています。しかし、この手法には大きなリスクが伴います。それは、数年かけて完成した製品が、市場に投入された時点で既に顧客のニーズとずれてしまっている可能性があることです。市場や顧客のニーズは常に変化しており、開発中に競合が新しいサービスをリリースすることもあります。もし製品が受け入れられなければ、それまでに投じた莫大な時間と資金がすべて無駄になってしまいます。

一方、リーンスタートアップは、このようなリスクを最小化するためのアプローチです。両者の違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 従来の手法(ウォーターフォール型) | リーンスタートアップ |

|---|---|---|

| 基本的な考え方 | 計画重視:詳細な事業計画に基づき、計画通りに実行する | 学習重視:仮説を立て、顧客から学びながら軌道修正する |

| 開発プロセス | 直線的(企画→設計→開発→テスト→リリース) | 反復的(構築→計測→学習のループ) |

| 初期投資 | 大規模(完璧な製品開発のために大きな投資が必要) | 小規模(MVP開発のための最小限の投資で済む) |

| 製品リリース | 全機能が完成してから初めてリリース | 実用最小限の製品(MVP)を早期にリリース |

| 顧客の関与 | 主に開発の初期(市場調査)と最終段階(販売)で関与 | 開発の全プロセスを通じて継続的に関与 |

| 失敗への考え方 | 失敗は避けるべきもの | 失敗は学習の機会であり、プロセスの一部 |

| 意思決定の根拠 | 事前の市場調査や予測 | 実際の顧客データやフィードバック |

このように、リーンスタートアップは「予測」よりも「検証」を、「計画」よりも「学習」を重視する点で、従来の手法とは根本的に思想が異なります。不確実性が高い新規事業において、致命的な失敗を避け、成功へと舵取りするための羅針盤のような役割を果たすのです。

アジャイル開発との違い

リーンスタートアップは、しばしば「アジャイル開発」と混同されることがあります。両者は密接に関連しており、共に反復的なアプローチを取りますが、その目的と焦点が異なります。

アジャイル開発は、ソフトウェア開発手法の一つです。「アジャイル(Agile)」とは「素早い」「機敏な」という意味で、仕様変更に柔軟かつ迅速に対応しながら開発を進めることを目的としています。短い期間(スプリントやイテレーションと呼ばれる)で開発サイクルを回し、動くソフトウェアを少しずつ作っていくのが特徴です。

一方、リーンスタートアップは、事業開発全体を対象としたマネジメント手法です。その目的は、「正しい製品を、正しい顧客のために作っているか」という事業仮説そのものを検証することにあります。

両者の関係性を分かりやすく言うと、以下のようになります。

- リーンスタートアップ:「何を(What)作るべきか」を決定するためのフレームワーク。

- アジャイル開発:「それを、いかに効率よく(How)作るか」を実現するための開発手法。

つまり、リーンスタートアップが事業の戦略レベル(Why, What)を担い、アジャイル開発がその戦略を実行する戦術レベル(How)を担う、という補完関係にあります。

| 比較項目 | リーンスタートアップ | アジャイル開発 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 事業仮説の検証(顧客の課題は何か?解決策は受け入れられるか?) | 効率的なソフトウェア開発(仕様変更に柔軟に対応し、高品質な製品を迅速に作る) |

| 対象範囲 | ビジネスモデル全体(顧客、課題、収益モデルなど) | ソフトウェア開発プロセス |

| 問いかけること | 「作るべきか?」 | 「どう作るか?」 |

| 成功の定義 | 持続可能なビジネスモデルの発見 | 顧客満足度の高いソフトウェアの完成 |

| 主な活動 | 顧客インタビュー、MVPでの実験、データ分析、ピボット | 要求定義、設計、実装、テスト、スプリント計画 |

例えば、リーンスタートアップのアプローチで「若者向けの新しいSNSアプリ」のアイデアを検証する場合、まず「若者は既存のSNSにどんな不満を持っているのか?」という仮説を立てます。次に、その仮説を検証するための最小限の機能(例えば、特定の友人グループだけで共有できる機能)だけを実装したMVPを、アジャイル開発の手法を用いて迅速に開発します。そして、そのMVPを実際のユーザーに使ってもらい、フィードバックを収集して学習するのです。

このように、リーンスタートアップという大きな羅針盤に従いながら、アジャイル開発というエンジンを使って航海を進めることで、事業開発のスピードと成功確率を最大限に高めることができます。

リーンスタートアップが注目される背景

リーンスタートアップがこれほどまでに注目され、多くの企業で採用されるようになった背景には、現代のビジネス環境が抱えるいくつかの大きな変化があります。

- 市場の不確実性の増大(VUCAの時代)

現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取って「VUCAの時代」と呼ばれています。グローバル化、テクノロジーの急速な進化、価値観の多様化などにより、市場の動向や顧客のニーズを正確に予測することが極めて困難になりました。このような環境下では、時間をかけて立てた詳細な事業計画は、完成した頃には陳腐化しているリスクが高まります。仮説検証を繰り返しながら柔軟に方向転換できるリーンスタートアップは、このVUCAの時代に最適なアプローチなのです。 - 製品開発コストの低下

クラウドコンピューティング(AWS, Azureなど)、オープンソースソフトウェア、開発フレームワークの進化により、かつては莫大な費用と時間が必要だったソフトウェアやウェブサービスの開発コストが劇的に低下しました。これにより、小規模なチームでも低コストかつ迅速にMVPを開発し、市場で試すことが可能になりました。この技術的な変化が、リーンスタートアップの実践を物理的に後押ししています。 - 顧客ニーズの多様化と変化の高速化

インターネットとスマートフォンの普及により、顧客は膨大な情報にアクセスできるようになり、そのニーズはますます多様化・細分化しています。また、トレンドの移り変わりも非常に速くなっています。企業が「おそらくこういうものが売れるだろう」という思い込みで製品開発を進める「プロダクトアウト」的な発想は通用しにくくなりました。顧客と直接対話し、その行動データを分析しながら製品を共創していく「マーケットイン」的なアプローチであるリーンスタートアップが、現代の顧客に響く製品を生み出す鍵となっています。

これらの背景から、リーンスタートアップはもはやスタートアップだけの専売特許ではありません。変化の激しい市場で生き残りをかける大企業や、新規事業を模索する中小企業にとっても、必要不可欠な経営手法として広く認知されるに至っています。

リーンスタートアップの核となる3つの考え方

リーンスタートアップを実践する上で、その根幹をなす3つの重要な概念があります。それが「構築・計測・学習のフィードバックループ」「MVP(Minimum Viable Product)」「ピボット(Pivot)」です。これらは相互に関連し合い、リーンスタートアップのエンジンとして機能します。

① 構築・計測・学習のフィードバックループ

リーンスタートアップの心臓部とも言えるのが、「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」のフィードバックループです。これは、事業に関するアイデアを、検証済みの確かな知識へと体系的に転換していくための科学的なプロセスです。このループをいかに速く、効率的に回せるかが、リーンスタートアップの成否を分けます。

- 構築(Build):アイデアを製品に

最初のステップは、事業に関する「仮説」を検証するための「製品」を構築することです。ここでの製品とは、必ずしも完成されたソフトウェアや物理的な商品を指すわけではありません。後述するMVP(Minimum Viable Product)、つまり仮説を検証できる最小限の何かを作ることが目的です。

例えば、「忙しい共働き世帯は、栄養バランスの取れた夕食ミールキットを求めている」という仮説を検証したい場合、いきなり大規模な食品工場を建設する必要はありません。ランディングページ(LP)を作成して事前登録を募ったり、数世帯限定で手作業のミールキットを届けたりすることから始めます。重要なのは、できるだけ早く、低コストで、計測可能な何かを作り上げることです。 - 計測(Measure):顧客の反応をデータに

次に、構築したMVPを実際の顧客(あるいはターゲット層)に提供し、その反応を客観的なデータとして計測します。ここで重要なのは、「虚栄の指標(Vanity Metrics)」ではなく、「実用的な指標(Actionable Metrics)」を追跡することです。- 虚栄の指標: サイトの総PV数、アプリの総ダウンロード数など。見栄えは良いですが、事業の健全性や顧客の満足度を直接示してはおらず、次のアクションに繋がりにくい指標です。

- 実用的な指標: アクティブユーザー率、顧客維持率(リテンションレート)、コンバージョン率、顧客一人あたりの売上など。これらの指標は、顧客が本当に製品に価値を感じているかを示し、改善のための具体的な示唆を与えてくれます。

また、数値データ(定量的データ)だけでなく、ユーザーインタビューやアンケートを通じて得られる「なぜそのような行動を取ったのか」という質的なフィードバック(定性的データ)も同様に重要です。

- 学習(Learn):データから学びを得る

最後のステップは、計測したデータとフィードバックを分析し、そこから「学び」を得ることです。当初立てた仮説は正しかったのか、それとも間違っていたのかを判断します。

例えば、ミールキットのLPのコンバージョン率が非常に高ければ、「共働き世帯はミールキットに関心がある」という仮説は正しい可能性が高いと判断できます。逆に、コンバージョン率が低く、インタビューで「価格が高い」「メニューが魅力的でない」という声が多ければ、仮説の一部または全部が間違っていたと結論付けられます。

この学習の段階で最も重要な意思決定が、「ピボット(方向転換)」するか「パーシスト(継続)」するかです。仮説が正しいと判断すれば、さらなる改善を加えてループを回し続けます(パーシスト)。仮説が根本的に間違っていると判断すれば、戦略を大きく転換します(ピボット)。

この「構築・計測・学習」のループは、一度回して終わりではありません。事業が続く限り、このサイクルを何度も何度も高速で回転させ続けることで、製品とビジネスモデルを継続的に改善し、市場の変化に適応していくのです。

② MVP(Minimum Viable Product)

MVPは、リーンスタートアップを語る上で欠かせない、最も有名な概念の一つです。MVPは「Minimum Viable Product」の略で、日本語では「実用最小限の製品」あるいは「必要最小限の機能を持つ製品」と訳されます。

MVPの目的は、お金を稼ぐことや、多くのユーザーを獲得することではありません。その唯一にして最大の目的は、「構築・計測・学習のループを開始し、最小限の労力で最大限の学びを得ること」です。つまり、自分たちが立てた事業仮説(特に、顧客がその課題を抱えているか、そして自分たちの解決策に価値を感じるか)を、実際の市場で検証するための実験ツールなのです。

多くの人が陥りがちな誤解は、MVPを「単に機能が少ない不完全な製品」と捉えてしまうことです。しかし、重要なのは「Viable(実用可能な、価値のある)」という部分です。たとえ機能が一つしかなくても、その機能が顧客の特定の課題を解決し、価値を提供できなければなりません。そうでなければ、顧客は使ってくれず、有益なフィードバック(学び)を得ることもできません。

MVPには様々な形態があり、検証したい仮説に応じて使い分けることが重要です。

| MVPの種類 | 概要 | 検証できることの例 |

|---|---|---|

| ランディングページ(LP)MVP | 製品やサービスのコンセプトを説明するWebページを作成し、メールアドレスの登録や事前予約を促す。 | 顧客の課題やソリューションへの関心度、価格の受容性 |

| 動画MVP | 製品が実際に動いているかのように見せるデモ動画を作成し、その反応を見る。 | 製品のコンセプトやコア機能の魅力 |

| コンシェルジュMVP | システムを自動化せず、人間が手作業でサービスを提供する。あたかもコンシェルジュのように顧客一人ひとりに対応する。 | 顧客の課題の深堀り、理想的なソリューションのプロセス発見 |

| オズの魔法使いMVP | ユーザーからは自動化されたシステムに見えるが、裏側では人間が手動で処理を行っている。 | 自動化されたサービスに対する需要の検証 |

| 単一機能MVP | 製品の最も重要で核となる機能一つだけを実装した、実際に動くアプリケーション。 | コア機能の価値と使いやすさ |

例えば、新しいタスク管理ツールを開発しようとしているチームを考えてみましょう。いきなり全ての機能を開発するのではなく、「チーム内で誰が何をしているか一目でわかる」というコアな価値を検証するために、「単一機能MVP」として、その機能だけを持つシンプルなアプリを開発します。これにより、多大な開発コストをかける前に、最も重要な仮説を検証できるのです。

MVPを開発する上で最も大切な心構えは、完璧を目指さないことです。「リリースするのが恥ずかしいくらいのレベルでなければ、リリースが早すぎるとは言えない」という言葉があるように、スピードを最優先し、いち早く顧客の前に出して「学習」の機会を得ることが、MVPの真の価値なのです。

③ ピボット(Pivot)

ピボットとは、バスケットボール用語の「片足を軸にして方向転換する」という動きに由来する言葉です。リーンスタートアップにおけるピボットは、「事業の根幹となる戦略(ビジョン)は維持しつつ、当初の仮説が機能しないと学習した結果、戦術を体系的に変更すること」を指します。

重要なのは、ピボットが単なる「行き当たりばったりの変更」や「失敗宣言」ではないという点です。ピボットは、「構築・計測・学習」のループを通じて得られた客観的なデータと学びに基づく、構造化された戦略的な軌道修正です。もし当初の仮説が間違っていた場合、それに固執し続けることこそが最大の失敗です。ピボットは、より成功の可能性が高い道筋へと事業を導くための、勇気ある、そして賢明な意思決定なのです。

ピボットには、いくつかの典型的なパターンがあります。エリック・リースは著書の中で10種類のピボットを挙げていますが、ここでは代表的なものをいくつか紹介します。

- 顧客セグメントのピボット(Customer Segment Pivot)

製品は価値があるとわかったものの、当初想定していた顧客層とは違う層に強く響いている場合に、ターゲット顧客を変更する。

(例)ビジネスマン向けに開発したノートアプリが、学生の間で爆発的にヒットしたため、学生向けにマーケティングや機能を最適化する。 - 顧客ニーズのピボット(Customer Need Pivot)

顧客との対話を通じて、当初想定していた課題よりも、もっと重要で根深い別の課題があることに気づき、その新しい課題を解決する方向に製品を転換する。

(例)写真共有アプリとして開発を始めたが、ユーザーが写真の共有機能よりも、高品質なフィルター機能に価値を感じていることがわかり、高機能な写真編集アプリへとピボットする。 - プラットフォームのピボット(Platform Pivot)

元々は特定のアプリケーションとして開発していたものを、他社がその上でアプリケーションを開発できるプラットフォームへと転換する(またはその逆)。 - ビジネスモデルのピボット(Business Architecture Pivot)

収益モデルを変更する。例えば、高マージン・低ボリュームのBtoBモデルから、低マージン・高ボリュームのBtoCモデルへ転換するなど。 - 技術のピボット(Technology Pivot)

同じ課題を、全く異なる新しい技術を使って解決することで、競合に対する優位性を築く。

ピボットをすべきかどうかの判断は、スタートアップにとって最も難しい意思決定の一つです。そのためには、事前に「この指標がこの数値を下回ったらピボットを検討する」といった基準を設けておくことや、定期的に「ピボット会議」を開催し、客観的なデータに基づいて冷静に議論する場を設けることが有効です。

ピボットは失敗ではなく、学習プロセスの正常な一部であり、成功への道のりを再調整する重要な機会であると捉えることが、リーンスタートアップを実践する上で不可欠なマインドセットです。

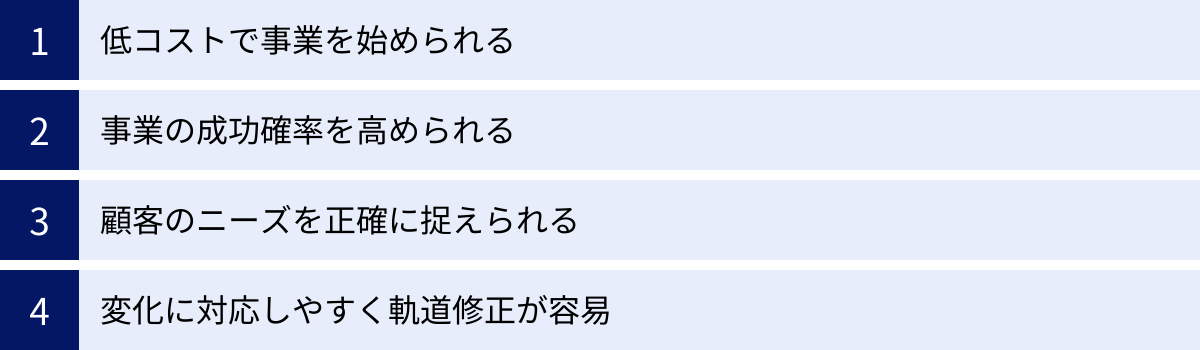

リーンスタートアップの4つのメリット

リーンスタートアップの手法を取り入れることで、企業は多くの恩恵を受けることができます。特に、不確実性の高い新規事業においては、そのメリットが際立ちます。ここでは、代表的な4つのメリットを深掘りして解説します。

① 低コストで事業を始められる

新規事業立ち上げにおける最大の障壁の一つが、資金です。従来の手法では、市場投入までに完璧な製品を開発する必要があるため、多額の先行投資(人件費、開発費、設備投資、マーケティング費用など)が不可欠でした。もし事業が失敗すれば、その投資は回収できず、企業にとって大きな痛手となります。

リーンスタートアップは、この金銭的なリスクを劇的に低減します。その理由は、事業の初期段階で目指すのが「完璧な製品」ではなく、仮説検証を目的とした「MVP(実用最小限の製品)」だからです。

例えば、新しいオンライン学習プラットフォームを立ち上げるケースを考えてみましょう。

- 従来の手法: 全教科の豊富な動画コンテンツ、高度な学習進捗管理システム、講師とのチャット機能、決済システムなど、考えうる全ての機能を実装した完璧なプラットフォームを、1年以上の歳月と数千万円のコストをかけて開発してからリリースする。

- リーンスタートアップの手法: まず「特定の資格試験の受験生は、隙間時間に学習できる短い解説動画を求めている」という仮説を立てる。その仮説を検証するため、一つの資格に絞り、数本の解説動画をスマートフォンで撮影。それらを限定公開の動画プラットフォームにアップし、SNSで告知して希望者を募る。これなら、数週間、場合によっては数日の準備期間と、ほぼゼロに近いコストで始めることができます。

このMVPでユーザーの反応を計測し、動画の長さや内容、価格設定などについて学習します。もし反応が良ければ、少しずつ機能やコンテンツを拡充していく。もし反応が悪ければ、なぜ悪いのかを分析し、ピボットを検討する。この場合でも、失うものは最小限で済みます。

このように、リーンスタートアップは壮大な計画に多額の資金を投じる「大きな賭け」を避け、検証可能な仮説に対して「小さな賭け」を繰り返すアプローチです。これにより、資金的な体力に乏しいスタートアップはもちろん、大企業が新規事業のリスクを管理する上でも、非常に有効な手段となります。失敗のコストが低いことは、挑戦のハードルを下げることにも繋がり、組織全体のイノベーションを促進する効果も期待できます。

② 事業の成功確率を高められる

リーンスタートアップは、単にコストを削減する手法ではありません。その本質的な価値は、事業の成功確率そのものを高めることにあります。多くの事業が失敗する最大の原因は、技術的な問題や資金不足よりも、「市場に必要とされない、誰も欲しがらないものを作ってしまった」ことです。

従来の手法では、開発チームが会議室にこもり、自分たちの思い込みや不完全な市場調査データに基づいて製品仕様を決定することが多くありました。そして、長い開発期間を経て完成した製品を市場に投入した瞬間、初めて顧客の「審判」を受けることになります。これは、言わば「ぶっつけ本番」であり、非常に成功確率の低いギャンブルと言えます。

一方、リーンスタートアップでは、開発プロセスの非常に早い段階から顧客を巻き込みます。MVPを通じて、まだアイデアの段階に近い状態から顧客のフィードバックを得て、その学びを製品開発に反映させていきます。

このプロセスは、顧客という「答えを知っている存在」と共に、製品を創り上げていく「共創」のプロセスです。

- 顧客が本当に抱えている課題は何なのか?

- その課題を解決するために、どのような機能が本当に必要なのか?

- その機能は、どのように提供されるのが最も使いやすいのか?

- 顧客は、その価値に対していくらなら支払う意思があるのか?

これらの問いに対する答えを、推測ではなく、実際の顧客の行動や発言という「ファクト」に基づいて見つけ出していくのです。

例えば、前述のオンライン学習プラットフォームの例で、MVPを通じて「動画が長すぎて集中力が続かない」「もっと練習問題が欲しい」というフィードバックが得られたとします。開発チームは、この学びに基づき、動画を5分単位に分割し、各動画の後に簡単な確認テストを追加するという改善を行います。

この「構築→計測→学習」のサイクルを何度も繰り返すことで、製品は徐々に顧客の真のニーズに合致した、磨き上げられたものへと進化していきます。最終的に市場に本格投入される製品は、既に多くの顧客によって「検証済み」であり、受け入れられる確率は非常に高まっています。これは、テストで何度も答え合わせをしながら満点を目指すようなものであり、ぶっつけ本番の試験に挑む従来の手法とは、成功確率において雲泥の差があるのです。

③ 顧客のニーズを正確に捉えられる

リーンスタートアップは、顧客理解を深めるための強力なフレームワークでもあります。多くの企業は「顧客第一主義」を掲げていますが、実際には顧客の声を正しく聞けていないケースが少なくありません。

従来の市場調査(大規模なアンケートやフォーカスグループインタビューなど)は、ある程度の示唆を与えてくれますが、限界もあります。顧客は自分が何を欲しているかを正確に言語化できないことが多く、また、アンケートでの回答と実際の購買行動が一致しないことも頻繁に起こります。「もしこんな製品があったら買いますか?」という質問に「はい」と答えた人が、実際に製品が発売されても買わない、というのはよくある話です。

リーンスタートアップは、このような「言葉」と「行動」のギャップを埋めるのに役立ちます。なぜなら、顧客の「発言」だけでなく、MVPに対する「実際の行動」を計測するからです。

- LPの事前登録ボタンをクリックしたか?(関心度)

- MVPを毎日使ってくれているか?(エンゲージメント)

- 有料機能にアップグレードしてくれたか?(支払意思)

- 友人にこのサービスを薦めてくれたか?(満足度・推奨度)

これらの行動データは、顧客の言葉以上に雄弁に、彼らの真のニーズや製品への評価を物語ります。

さらに、リーンスタートアップでは、「顧客開発(Customer Development)」という考え方が重視されます。これは、製品開発(Product Development)と並行して、顧客を見つけ、彼らの課題を深く理解し、彼らと共にソリューションを検証していくプロセスです。開発者はオフィスに閉じこもるのではなく、「Get out of the building(建物の外に出よ)」というスローガンの下、積極的に顧客の元へ足を運び、直接対話することが求められます。

初期のユーザー(アーリーアダプター)と密接な関係を築き、彼らの日常業務や生活の中に存在する「不便」「不満」「非効率」を観察し、共感することで、アンケートでは決して得られないような深いインサイト(洞察)を得ることができます。この生々しい顧客理解こそが、競合が真似できない独自の価値提案を生み出す源泉となるのです。

④ 変化に対応しやすく軌道修正が容易

現代のビジネス環境は、前述の通りVUCAの時代です。顧客の好み、競合の戦略、関連技術、社会情勢は、常に目まぐるしく変化しています。このような環境で生き残るためには、変化をいち早く察知し、迅速かつ柔軟に対応する能力が不可欠です。

ウォーターフォール型で開発された巨大で複雑な製品は、一度完成してしまうと、些細な修正にも多くの時間とコストがかかります。市場の変化に対応して大幅な方向転換をしようとすれば、ゼロから作り直しに近くなることもあり、事実上不可能です。これは、巨大なタンカー船が急に方向転換できないのと同じです。

一方、リーンスタートアップは、変化への対応力(アジリティ)を組織に組み込むための手法です。

「構築・計測・学習」のフィードバックループは、本質的に市場の変化を常にモニタリングするためのレーダーとして機能します。顧客の行動データやフィードバックを継続的に収集・分析することで、ニーズの変化や新たな競合の出現といったシグナルを早期に捉えることができます。

そして、その変化に対して迅速に行動を起こすための選択肢が「ピボット」です。学習の結果、現在の戦略が市場に適合しなくなったと判断すれば、ピボットによって大胆に事業の舵を切ることができます。MVPからスタートし、小さな単位で開発と検証を繰り返しているため、システムや組織の構造が硬直化しておらず、方向転換が比較的容易なのです。これは、小回りの利くボートが、変化する風や波に巧みに対応しながら進んでいくイメージです。

この変化への対応力は、事業の生存率を高めるだけでなく、新たなチャンスを掴む上でも重要です。市場の変化は、既存のビジネスにとっては脅威ですが、機敏に動ける組織にとっては新しい事業機会となり得ます。リーンスタートアップは、企業を「変化に弱い硬直した組織」から、「変化を力に変える学習する組織」へと変革させるポテンシャルを秘めているのです。

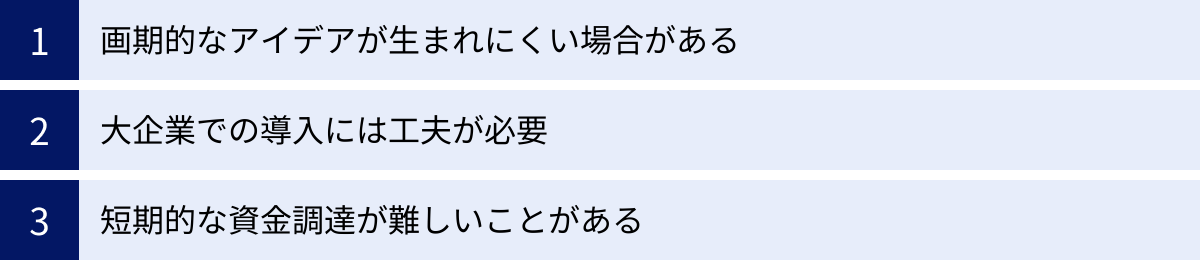

リーンスタートアップの3つのデメリット

リーンスタートアップは多くのメリットを持つ強力な手法ですが、万能薬ではありません。その特性上、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらの限界を理解し、状況に応じて適切に運用することが成功の鍵となります。

① 画期的なアイデアが生まれにくい場合がある

リーンスタートアップの基本は、顧客のフィードバックに基づいて製品を改善し、検証を繰り返すことです。このアプローチは、既存のニーズを満たしたり、既存の製品を改良したりする「持続的イノベーション」には非常に有効です。しかし、市場を根本から覆すような「破壊的イノベーション」や、顧客自身もまだ気づいていない潜在的なニーズを掘り起こすような画期的なアイデアには、必ずしも向いているとは言えません。

有名な逸話として、フォード・モーター創業者のヘンリー・フォードが「もし顧客に何が欲しいかと尋ねていたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えただろう」と語った(とされる)話があります。また、Appleの創業者スティーブ・ジョブズも、顧客調査に頼ることなく、自らの強いビジョンに基づいてiPhoneやiPadといった革新的な製品を生み出しました。

リーンスタートアップのアプローチは、顧客の「声」に耳を傾けることを重視します。そのため、顧客の既存の知識や経験の範囲内に、アイデアが収斂してしまうリスクがあります。ユーザーは、自分が見たこともないもの、体験したこともないものを欲しがることはできません。フィードバックに忠実でありすぎると、小さな改善の繰り返しに終始してしまい、誰も思いつかなかったような飛躍的な製品は生まれにくくなる可能性があります。

このデメリットを克服するためには、リーンスタートアップを盲目的に適用するのではなく、起業家の持つ独自の「ビジョン」や「洞察」と組み合わせることが重要です。顧客からのフィードバックは、あくまでビジョンを実現するための軌道修正の参考情報として活用し、時にはフィードバックに反してでも、ビジョンを信じて突き進む決断も必要になります。

つまり、「顧客の声に耳を傾ける」ことと、「ビジョンを信じて市場を牽引する」ことのバランスを、状況に応じて巧みに取ることが、真のイノベーションを生み出す上で求められるのです。

② 大企業での導入には工夫が必要

リーンスタートアップは、元々、リソースが限られた少人数のスタートアップを想定して体系化された手法です。そのため、既に巨大な組織構造や確立された業務プロセスを持つ大企業にそのまま導入しようとすると、様々な「組織の壁」に直面することがあります。

- 失敗を許容しない文化

大企業では、一般的に減点方式の評価制度が採用されており、「失敗」はキャリアにとってマイナスと見なされがちです。しかし、リーンスタートアップは「失敗から学ぶ」ことを前提としています。MVPがうまくいかないことや、ピボットを繰り返すことは、成功へのプロセスの一部です。失敗を許容し、むしろそれを推奨するような文化や評価制度がなければ、社員はリスクを取ることを恐れ、挑戦的なアイデアは生まれません。 - 意思決定の遅さ

リーンスタートアップの生命線は、フィードバックループを高速で回す「スピード」です。しかし、大企業では、新しいアイデアを試すだけでも、いくつもの部署の承認や、延々と続く会議(いわゆる「稟議」)が必要になることが多く、意思決定に数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。このような環境では、市場のスピードについていくことは不可能です。現場のチームに大幅な権限を委譲し、迅速な意思決定を可能にする仕組みが不可欠です。 - 既存事業とのカニバリゼーション(共食い)への懸念

新しい事業が、自社の既存事業の売上を奪ってしまうことを恐れるあまり、イノベーションの芽を摘んでしまうことがあります。特に、新しいビジネスモデルが既存のビジネスモデルを破壊する可能性がある場合、社内からの抵抗は大きくなります。 - 短期的なROI(投資対効果)の重視

大企業では、事業計画において短期的な売上や利益の見通しを厳しく求められるのが一般的です。しかし、リーンスタートアップの初期段階は「学習」が目的であり、売上はほとんど立ちません。この「学習期間」を投資として捉え、長期的な視点で評価する経営陣の理解がなければ、リーンスタートアップの取り組みは早々に打ち切られてしまうでしょう。

これらの課題を克服するため、多くの大企業では、社内に「出島」のような独立したイノベーション組織を設けたり、少人数のチームに予算と権限を与えて、既存の組織ルールから切り離して活動させる「社内ベンチャー制度」のようなアプローチを取っています。リーンスタートアップを大企業で成功させるには、単に手法を導入するだけでなく、組織文化や制度そのものを変革していく覚悟が求められます。

③ 短期的な資金調達が難しいことがある

リーンスタートアップは、事業の初期投資を低く抑えることができますが、その一方で、外部からの資金調達、特に伝統的なベンチャーキャピタル(VC)や金融機関からの融資においては、困難に直面することがあります。

その理由は、リーンスタートアップのアプローチが、従来の投資家が求めるような「精緻な事業計画」や「詳細な5カ年収益予測」を提示しにくいからです。投資家は、投資判断の材料として、市場規模、売上予測、利益率、キャッシュフロー計算書といった具体的な数値を求めます。

しかし、リーンスタートアップを実践する起業家が初期段階で提示できるのは、以下のようなものです。

- 解決しようとしている課題とその大きさに関する「仮説」

- その仮説を検証するために実施したMVP実験の「結果」

- そこから得られた「学び」

- 次に行う実験の「計画」

これらは、売上や利益といった直接的な財務指標ではありません。そのため、リーンスタートアップのプロセスに理解のない投資家からは、「計画性がない」「行き当たりばったりだ」と評価されてしまう可能性があります。

この課題に対応するため、起業家は投資家への「語り口」を変える必要があります。単に夢やビジョンを語るだけでなく、これまでに行ってきた「構築・計測・学習」のループの記録を提示し、いかに体系的に仮説を検証し、学習を積み重ねてきたかを論理的に説明することが重要です。

例えば、「この3ヶ月で5つのMVP実験を行い、2回のピボットを経て、ターゲット顧客を〇〇から△△に変更しました。その結果、顧客維持率が5%から30%に改善しました。この学習に基づき、次の6ヶ月で□□という機能を追加開発し、顧客単価を××円に引き上げるという仮説を検証します」といった具体的な説明が求められます。

これは、「学習の進捗」や「仮説検証の質とスピード」を、事業の価値としてアピールするアプローチです。幸い、近年ではリーンスタートアップの考え方を理解し、売上よりも「トラクション(顧客からの支持を示す指標)」や学習の質を評価するエンジェル投資家やシード期のVCも増えてきています。

とはいえ、事業をスケールさせる段階では、依然として詳細な事業計画が求められることも多いため、事業のフェーズに応じて、リーンなアプローチと計画的なアプローチを使い分ける柔軟性も必要になるでしょう。

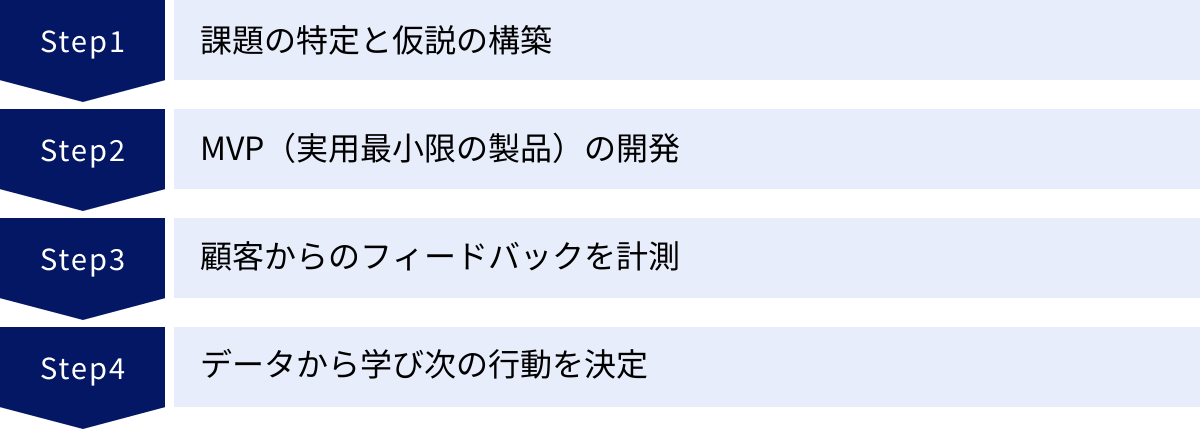

リーンスタートアップの実践手順【4ステップ】

リーンスタートアップの理論を理解したら、次はいよいよ実践です。ここでは、「構築・計測・学習」のフィードバックループを、より具体的な4つのステップに分解して解説します。これは、新規事業のアイデアを形にし、成功へと導くためのロードマップとなります。

① ステップ1:課題の特定と仮説の構築

全ての事業は、「誰の、どのような課題を解決するのか」という問いから始まります。最初のステップは、この問いに対する自分なりの「答え=仮説」を立てることです。思いつきのアイデアでいきなり開発を始めるのではなく、まず解決すべき課題を深く掘り下げ、その課題を抱えている顧客は誰なのかを明確にします。

この段階で役立つのが、「リーンキャンバス」(詳細は後述)のようなフレームワークです。リーンキャンバスを使うことで、事業の全体像を構成する9つの要素(課題、顧客セグメント、独自の価値提案など)に関する仮説を、一枚の紙の上で整理・可視化できます。

ここで立てるべき仮説は、大きく分けて2つあります。

- 価値仮説(Value Hypothesis):

「顧客は、この製品やサービスが提供する価値を本当に見出し、実際に使ってくれるだろうか?」という仮説です。これは、顧客の課題の深刻さと、提案するソリューションの魅力に関する問いです。

(例)「一人暮らしの高齢者は、日々の買い物が困難という課題を抱えており、即日配達の食料品宅配サービスがあれば、月額料金を支払ってでも利用するだろう」 - 成長仮説(Growth Hypothesis):

「この製品やサービスは、どのようにして新しい顧客を見つけ、事業として成長していけるだろうか?」という仮説です。これは、顧客獲得の方法や、ビジネスモデルの持続可能性に関する問いです。

(例)「この宅配サービスは、地域のケアマネージャーからの紹介を通じて、口コミで新規顧客を獲得していくだろう」

これらの仮説は、この時点ではあくまで「最も確からしい推測」に過ぎません。重要なのは、これらの仮説の中で、最も不確実性が高く、事業の成否に大きな影響を与えるもの(Leap-of-Faith Assumptions:信念の飛躍を要する仮説)を特定することです。この最もリスクの高い仮説こそが、次のステップでMVPを使って最初に検証すべき対象となります。

このステップでは、机上の空論で終わらせず、「建物の外に出て」潜在顧客にインタビューすることが極めて重要です。自分たちが想定している課題が本当に存在するのか、それはどれくらい深刻なのかを、生の声を通じて確認します。

② ステップ2:MVP(実用最小限の製品)の開発【構築】

仮説を立てたら、次はその仮説を検証するための実験道具、すなわちMVP(Minimum Viable Product)を開発します。これは、フィードバックループの「構築(Build)」のフェーズにあたります。

繰り返しになりますが、MVPの目的は「最小限のコストと時間で、最大限の学びを得ること」です。決して、多機能で完璧な製品を作ることではありません。ステップ1で特定した「最もリスクの高い仮説」を検証するために、必要最小限のものは何かを考え抜きます。

例えば、前述の食料品宅配サービスの例で、「高齢者が本当にオンラインで注文できるのか?」という操作性の部分が最もリスクの高い仮説だと判断したとします。その場合、いきなり大規模なECサイトやスマホアプリを開発する必要はありません。

- MVPの例:

- 商品の写真が載った簡単なチラシを作成し、電話やFAXで注文を受け付ける。

- LINEの公式アカウントを作成し、チャット形式で注文を受け付け、手動で対応する(コンシェルジュMVP)。

- シンプルな注文フォームだけを備えたWebページを1枚作成する(LP MVP)。

これらのMVPは、数日から数週間という短期間で開発(準備)可能です。開発リソースを最小限に抑え、スピードを最優先します。この段階でデザインの細部にこだわったり、将来必要になるかもしれない機能を実装したりするのは、リーンスタートアップにおける「ムダ」の典型例です。

MVPを開発する上で重要なのは、次のステップである「計測」が可能になるように設計することです。誰が、いつ、何を注文したのか、どこでつまずいたのか、といったデータを取得できる仕組みを組み込んでおく必要があります。Webページであればアクセス解析ツールを導入し、電話注文であれば応対記録をきちんと残す、といった工夫が求められます。

③ ステップ3:顧客からのフィードバックを計測【計測】

MVPが完成したら、いよいよそれをターゲット顧客の前に出し、反応を「計測(Measure)」します。このステップは、自分たちの仮説が現実世界で通用するのかどうかを試す、真実の瞬間です。

計測すべきデータは、大きく分けて「定量的データ」と「定性的データ」の2種類があります。両方をバランス良く収集することが、正確な学習に繋がります。

- 定量的データ(Quantitative Data):

「何が」起こったかを示す数値データです。客観的で、規模感を把握するのに役立ちます。- Webサイトへのアクセス数、コンバージョン率(注文に至った割合)

- ユーザー登録数、アクティブユーザー率

- 顧客単価、利用頻度

- 解約率(チャーンレート)

これらのデータは、A/Bテスト(例えば、料金プランAとBのどちらがより多く選ばれるかを比較するテスト)などを通じて、具体的な改善アクションの効果を測定する上でも不可欠です。事前に「この指標が〇〇以上になれば、仮説は正しいと判断する」といった成功基準を明確にしておくことが重要です。

- 定性的データ(Qualitative Data):

「なぜ」それが起こったのかを理解するための、非数値データです。ユーザーの動機や感情、文脈を深く知るのに役立ちます。- ユーザーインタビュー: MVPを実際に使ってもらい、その様子を観察したり、感想や疑問点を直接ヒアリングしたりする。

- アンケート: 満足度や改善点について、自由記述形式で回答を求める。

- ユーザビリティテスト: ユーザーが製品を使っている様子を観察し、どこで迷ったり、つまずいたりしているかを発見する。

例えば、定量的データで「多くのユーザーが注文確定ボタンを押す直前で離脱している」という事実がわかったとします。しかし、それだけでは理由はわかりません。そこで、定性的なユーザーインタビューを行うことで、「送料が思ったより高かった」「支払い方法がクレジットカードしかなくて不安だった」といった具体的な「なぜ」を発見できるのです。

④ ステップ4:データから学び次の行動を決定【学習】

最後のステップは、収集した定量的・定性的データを分析し、そこから「学習(Learn)」を得て、次の行動を意思決定することです。このステップこそが、フィードバックループを完成させ、事業を前進させるためのエンジンとなります。

分析の結果、当初立てた仮説が正しかったのか、間違っていたのかを冷静に判断します。この判断に基づき、事業は大きな岐路に立たされます。

ピボット(方向転換)かパーシスト(継続)か

学習の結果、起業家が下すべき重要な決断が、「ピボット(Pivot)」か「パーシスト(Persevere)」かの選択です。

- パーシスト(継続):

データ分析の結果、当初の仮説が正しいという確証が得られた場合(例えば、成功基準としていたコンバージョン率を達成できたなど)に選択します。この場合、現在の戦略は維持しつつ、さらなる製品の改善や機能追加、マーケティング活動の拡大など、事業を成長させるための次のサイクルに進みます。つまり、再び「構築→計測→学習」のループを回し、製品を磨き上げていくのです。 - ピボット(方向転換):

データ分析の結果、当初の仮説が根本的に間違っていたことが明らかになった場合に選択します。例えば、いくら製品を改善しても主要な指標が全く向上しない、顧客インタビューで「そもそもこの課題は重要ではない」という意見が多数を占めた、といった状況です。

この場合、これまでのアプローチに固執するのはリソースの無駄です。事業のビジョン(例:「高齢者の生活を豊かにする」)は変えずに、それを実現するための戦略(例:「食料品宅配」から「見守りサービス付きの家事代行」へ)を大きく変更します。ピボットは失敗ではなく、より有望な道筋を発見するための、データに基づいた合理的な学習の成果です。

この「ピボットかパーシストか」の意思決定は、定期的に(例えば、毎週、毎月)行うべきです。そのためには、チーム全員でデータを共有し、冷静に議論する場(「ピボット会議」など)を設けることが有効です。

この4つのステップを一つのサイクルとして、事業が軌道に乗るまで、あるいは市場から撤退するという決断を下すまで、何度も何度も高速で繰り返していく。これこそが、リーンスタートアップの実践の核心なのです。

リーンスタートアップを成功させる3つのポイント

リーンスタートアップのプロセスをただなぞるだけでは、成功は保証されません。その思想を深く理解し、実践の中でいくつかの重要なポイントを意識することが不可欠です。ここでは、リーンスタートアップを成功に導くための3つの鍵となる心構えと実践のヒントを紹介します。

① MVPは完璧を目指さない

リーンスタートアップを実践する上で、多くのチームが陥る最大の罠が「完璧主義」です。特に、ものづくりに対して誠実で、高い品質を求めるエンジニアやデザイナーほど、この罠にはまりやすい傾向があります。

「こんな中途半端なものを世に出すのは恥ずかしい」

「もっとデザインを洗練させないと、ブランドイメージが傷つく」

「この機能がないと、ユーザーは満足しないはずだ」

こうした考えからMVPの開発に時間をかけすぎてしまうと、リーンスタートアップの最大のメリットである「学習のスピード」が失われてしまいます。MVPの目的は、完成品を売ることではなく、「仮説を検証し、学ぶこと」です。学習の機会を先延ばしにすることは、不確実な道をコンパスなしで進むようなものであり、リスクを増大させるだけです。

LinkedInの創業者であるリード・ホフマンは、「もし君が自分たちの製品の最初のバージョンに恥ずかしさを感じないのなら、それは世に出すのが遅すぎたということだ」と語っています。この言葉は、MVPの本質を見事に捉えています。

MVPは、あくまで実験のためのプロトタイプです。バグがあったり、デザインが洗練されていなかったりしても構いません。検証したい仮説をテストできる最低限の機能があれば、それで十分なのです。むしろ、不完全な状態だからこそ、ユーザーから「もっとこうしてほしい」「ここが使いにくい」といった具体的な改善のヒントを引き出しやすくなります。

このポイントを実践するためには、チーム全体でMVPの目的を共有し、「完璧さ」ではなく「学習速度」を評価する文化を醸成することが重要です。「Done is better than perfect(完璧を目指すよりまず終わらせろ)」という考え方をチームの共通言語にしましょう。不完全なものを早く出す勇気が、最終的により良い製品へと繋がる最短の道なのです。

② フィードバックを得る仕組みを作る

リーンスタートアップのエンジンが「構築・計測・学習」のループであるならば、その燃料となるのが「顧客からのフィードバック」です。質の高いフィードバックを、いかに効率よく、継続的に得られるかが、ループの回転速度と質を決定します。

「製品をリリースすれば、自然とフィードバックが集まるだろう」と考えるのは楽観的すぎます。多くのユーザーは、わざわざ時間と労力をかけてフィードバックを送ってはくれません。したがって、企業側が意図的に、そして積極的にフィードバックを収集するための「仕組み」を構築する必要があります。

フィードバックを得る仕組みには、様々な方法が考えられます。

- アプリ内・サイト内での収集:

- 製品内にフィードバック送信フォームや「ご意見箱」を常設する。

- 特定の操作を終えたユーザーに対して、ポップアップで簡単なアンケート(例:「この機能は役に立ちましたか?」)を表示する。

- NPS(ネット・プロモーター・スコア)を定期的に計測し、評価の低いユーザーに理由をヒアリングする。

- 能動的なアプローチ:

- 新規登録ユーザーに対して、自動でウェルカムメールを送り、その中で「なぜこのサービスに登録したのか」「どんなことに期待しているか」を尋ねる。

- ヘビーユーザーや、逆に利用をやめてしまったユーザーに直接連絡を取り、30分程度のオンラインインタビューを依頼する。謝礼を用意すると協力してもらいやすくなります。

- ユーザーコミュニティ(Slack、Facebookグループなど)を立ち上げ、ユーザー同士や開発チームが気軽に交流できる場を作る。

- 顧客サポートの活用:

- カスタマーサポートに寄せられる問い合わせやクレームは、顧客の不満やニーズの宝庫です。これらの声を単なる「処理すべきタスク」と捉えず、体系的に収集・分析し、開発チームに共有するフローを確立します。

重要なのは、これらの仕組みを一度作って終わりにするのではなく、常に改善し、フィードバックを得やすい環境を維持し続けることです。また、フィードバックをくれた顧客に対しては、感謝の意を伝え、その意見がどのように製品改善に活かされたかを報告することも、長期的な関係構築において非常に有効です。「自分たちの声が届いている」と感じた顧客は、より熱心なファンとなり、さらに貴重なフィードバックを提供してくれるようになります。

③ 客観的な指標(KPI)で判断する

人間の意思決定は、希望的観測や感情、個人的な思い入れといったバイアスに大きく影響されます。特に、自分たちが心血を注いで作っている製品に対しては、「きっとこれは成功するはずだ」と信じたい気持ちが強くなるものです。

しかし、リーンスタートアップは科学的なアプローチです。意思決定は、個人の主観や直感ではなく、客観的で計測可能なデータに基づいて行われなければなりません。そのために不可欠なのが、適切なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定し、それを基に判断することです。

ここで注意すべきなのが、「虚栄の指標(Vanity Metrics)」に惑わされないことです。虚栄の指標とは、一見すると事業が順調に見えるものの、実際にはビジネスの健全性や将来の成功とは相関が薄い指標のことです。

- 虚栄の指標の例:

- Webサイトの累計ページビュー数

- アプリの累計ダウンロード数

- SNSのフォロワー数

これらの数値が増えていると、チームは満足感を得やすいですが、ユーザーが本当に製品に価値を感じているか、事業が持続可能かは分かりません。

リーンスタートアップで追うべきは、「実用的な指標(Actionable Metrics)」です。これは、特定の行動と結果の因果関係を示し、次のアクションに繋がる具体的な示唆を与えてくれる指標です。

- 実用的な指標の例:

- アクティブユーザー率(DAU/MAU): ユーザーがどれだけ頻繁に製品を使っているか。

- リテンション率(継続率): 一度利用したユーザーが、一定期間後にどれだけ残っているか。製品の価値を最も端的に示す指標の一つ。

- コンバージョン率: 特定の目標(ユーザー登録、購入など)を達成したユーザーの割合。

- 顧客生涯価値(LTV): 一人の顧客が取引期間中にもたらす利益の総額。

- 顧客獲得コスト(CAC): 一人の新規顧客を獲得するためにかかった費用の総額。

どの指標をKPIとして設定するかは、事業のフェーズやビジネスモデルによって異なります。例えば、初期段階ではリテンション率を最重要視し、「製品が顧客に愛されているか」を検証します。事業が成長軌道に乗ってきたら、LTVとCACのバランスを見ながら、持続可能な成長が可能かを判断します。

事前に「このKPIがこの数値を達成したらパーシスト、達成できなければピボットを検討する」という基準をチームで合意しておくことで、感情的な議論を避け、データに基づいた冷静な意思決定が可能になります。客観的な指標という共通の羅針盤を持つことが、チームを正しい方向へと導くのです。

リーンスタートアップに役立つ関連フレームワーク

リーンスタートアップは強力な思想ですが、それを実践する際には、思考を整理し、行動を具体化するためのツールがあると非常に便利です。ここでは、リーンスタートアップと非常に相性が良く、多くの起業家や事業開発者に活用されている2つの代表的なフレームワークを紹介します。

リーンキャンバス

リーンキャンバスは、アッシュ・マウリャ氏が、伝統的なビジネスモデル・キャンバスをスタートアップ向けに改良して提唱したフレームワークです。A4一枚の紙に、ビジネスモデルの核となる9つの要素を書き出すことで、事業の全体像を素早く可視化し、仮説を整理することができます。

従来の事業計画書が数十ページにも及ぶのに対し、リーンキャンバスは数十分から数時間で作成でき、状況の変化に応じて簡単に書き換えられるのが特徴です。これは、変化とスピードを重視するリーンスタートアップの思想と完全に一致しています。

リーンキャンバスを構成する9つのボックスは以下の通りです。

| リーンキャンバスの構成要素 | 説明 | 記入する際の問いの例 |

|---|---|---|

| 1. 課題 (Problem) | ターゲット顧客が抱えている、解決すべき上位1〜3つの課題。 | 顧客はどんなことに困っているか?現状の代替策は何か? |

| 2. 顧客セグメント (Customer Segments) | その課題を抱えている、最も重要なターゲット顧客層。特にアーリーアダプターは誰か。 | 誰のための製品か?最も課題を強く感じているのは誰か? |

| 3. 独自の価値提案 (UVP – Unique Value Proposition) | 顧客が自社製品を選ぶべき理由。競合との違いを明確にする、簡潔で力強いメッセージ。 | なぜ他社ではなく、うちの製品を選ぶべきなのか? |

| 4. ソリューション (Solution) | 課題を解決するための、具体的な製品や機能の概要。 | 課題を解決するために、どんな機能を提供するか? |

| 5. チャネル (Channels) | 顧客にリーチし、価値を届けるための経路。 | どうやって顧客に製品を知ってもらい、届けるのか? |

| 6. 収益の流れ (Revenue Streams) | どのようにして売上を上げるか。価格設定や収益モデル。 | 顧客は何に対して、いくら支払うのか? |

| 7. コスト構造 (Cost Structure) | 事業運営にかかる主なコスト。固定費と変動費。 | 顧客獲得、サーバー代、人件費など、何にお金がかかるか? |

| 8. 主要指標 (Key Metrics) | 事業の健全性を測るための、最も重要な活動指標(KPI)。 | どの数字を追いかければ、ビジネスの成功がわかるか? |

| 9. 圧倒的な優位性 (Unfair Advantage) | 競合が容易に模倣できない、自社だけの強み。 | 専門知識、強力なコミュニティ、内部情報など、真似できないものは何か? |

リーンキャンバスを作成するプロセスは、チーム内で事業に関する仮説を共有し、議論を深める絶好の機会となります。特に、「課題」と「顧客セグメント」から書き始めることで、プロダクトアウトではなく、顧客中心の思考が自然と身につきます。

そして、キャンバスに書き出した各項目は、すべてが「検証すべき仮説」です。この中から、最も不確実でリスクの高い仮説(例えば、「顧客は本当にお金を払うのか?」など)を特定し、それを検証するためのMVPを設計する、という流れでリーンスタートアップのプロセスに繋げていきます。リーンキャンバスは、まさにリーンスタートアップを始めるための設計図と言えるでしょう。

AARRR(アー)モデル

AARRR(アー)モデルは、投資家であり起業家でもあるデイブ・マクルーア氏が提唱した、顧客の行動を時系列で5つのステージに分解し、それぞれの段階で重要な指標(KPI)を追跡するためのフレームワークです。海賊の叫び声(”AARRR!”)のように聞こえることから、「海賊指標(Pirate Metrics)」とも呼ばれます。

このモデルは、特にWebサービスやモバイルアプリなどのグロース(成長)を分析し、改善のボトルネックがどこにあるのかを特定するのに非常に役立ちます。

AARRRモデルを構成する5つのステージは以下の通りです。

- Acquisition(獲得):

ユーザーがどのようにして自社のサービスを知り、訪問するか。いわば「入口」の段階です。- 主なチャネル: SEO、広告、SNS、口コミ、プレスリリースなど

- 主な指標: チャネル別の訪問者数、新規ユーザー数、顧客獲得コスト(CAC)など

- 問い: どのチャネルが最も効率的にユーザーを連れてきているか?

- Activation(活性化):

訪問したユーザーが、サービスに価値を感じる「最初の素晴らしい体験」をするか。単なる訪問者から、関心を持ったユーザーへの転換です。- 体験の例: ユーザー登録、プロフィールの作成、最初の投稿、主要機能の利用など

- 主な指標: 登録率、チュートリアル完了率、主要機能の利用率など

- 問い: ユーザーは私たちが提供したい価値を体験してくれているか?

- Retention(継続):

一度利用したユーザーが、その後も繰り返しサービスを使い続けてくれるか。製品・サービスの真の価値が問われる、最も重要なステージです。- 主な指標: リテンション率(継続率)、DAU/MAU(アクティブ率)、利用頻度、解約率など

- 問い: ユーザーは戻ってきてくれているか?もしそうでなければ、なぜか?

- Referral(紹介):

満足したユーザーが、友人や同僚など、他の人にサービスを薦めてくれるか。バイラルな成長の鍵となります。- 主な指標: 紹介率、バイラル係数(一人のユーザーが何人の新規ユーザーを連れてくるか)、NPSなど

- 問い: ユーザーは私たちのサービスの伝道師になってくれているか?

- Revenue(収益):

最終的に、ユーザーの行動がどのようにして収益に繋がるか。ビジネスとしての持続可能性を測るステージです。- 主な指標: 有料会員転換率、顧客単価(ARPU)、顧客生涯価値(LTV)など

- 問い: ビジネスとして成立しているか?LTVはCACを上回っているか?

AARRRモデルを使って各ステージの指標を可視化することで、「ユーザーはたくさん集まる(Acquisition)のに、すぐに離脱してしまう(Retentionが低い)」といった、事業の健康状態や課題が一目でわかります。この「ボトルネック」となっているステージにリソースを集中投下して改善を図ることで、効率的に事業全体を成長させることができます。

リーンスタートアップの「計測」フェーズにおいて、どの指標を追うべきかを考える際に、このAARRRモデルは非常に強力な指針となります。

リーンスタートアップの理解を深めるおすすめ本2選

リーンスタートアップは奥深い概念であり、その本質をより深く理解するためには、提唱者や第一人者の著作を読むことが一番の近道です。ここでは、これからリーンスタートアップを学び、実践しようとするすべての人に読んでほしい、必読の2冊を紹介します。

① 『リーン・スタートアップ』

『リーン・スタートアップ ―ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす』(エリック・リース著)

本書は、リーンスタートアップという概念を世に広めた、提唱者エリック・リース自身による原典です。まさにリーンスタートアップの「バイブル」と言える一冊であり、このテーマを語る上で避けては通れません。

本書では、著者が自身のスタートアップでの数々の失敗経験からいかにしてリーンスタートアップの着想を得たかが語られ、その核心的な概念である「構築・計測・学習のフィードバックループ」「MVP」「ピボット」などが、豊富な具体例と共に体系的に解説されています。

単なる方法論の紹介に留まらず、なぜこのアプローチが現代において必要なのかという思想的背景や、それを組織に根付かせるためのマネジメント論(イノベーション会計など)にまで言及しており、非常に示唆に富んでいます。特に、「検証による学び(Validated Learning)」という概念は、事業活動の目的を再定義する上で非常に重要です。

文章は平易で読みやすく、スタートアップの起業家だけでなく、大企業で新規事業に携わる担当者、プロダクトマネージャー、エンジニアなど、イノベーションに関わるすべての人にとっての必読書です。リーンスタートアップの全体像と本質的な思想を理解するためには、まずこの一冊から始めることを強くおすすめします。

(参照:『リーン・スタートアップ』エリック・リース著、井口耕二訳、日経BP)

② 『起業の科学 スタートアップサイエンス』

『起業の科学 スタートアップサイエンス』(田所雅之著)

『リーン・スタートアップ』がリーンスタートアップの「思想」と「概念」を説く教科書だとすれば、こちらの『起業の科学』は、それを日本のビジネス環境で実践するための、より具体的な「実践書」「ハンドブック」と言えるでしょう。

著者の田所雅之氏は、日本とシリコンバレーで数々のスタートアップを支援してきた経験豊富な起業家・投資家です。本書では、リーンスタートアップの考え方をベースにしながら、アイデアの創出から、仮説検証、プロダクト開発、グロース、資金調達に至るまで、スタートアップが経験するであろう全てのフェーズを時系列に沿って、科学的なアプローチで解説しています。

本書の最大の魅力は、その圧倒的な具体性と網羅性です。各フェーズで「何をすべきか」「どのようなフレームワークを使うべきか」「どのようなKPIを設定すべきか」が、豊富な図解や事例(架空のものを含む)と共に、極めて詳細に説明されています。リーンキャンバスやAARRRモデルはもちろんのこと、他にも数多くの実践的なツールや考え方が紹介されており、まさに「起業の百科事典」とも言える内容です。

特に、日本企業特有の課題や文化にも配慮した記述が多く、日本のビジネスパーソンにとっては、原典である『リーン・スタートアップ』よりも、日々の業務に直接活かしやすいと感じるかもしれません。

「リーンスタートアップを学び始めたが、具体的に明日から何をすればいいのかわからない」と感じている方にとって、具体的なアクションプランを示してくれる、力強い味方となる一冊です。

(参照:『起業の科学 スタートアップサイエンス』田所雅之著、日経BP)