現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化とともに急速に変化しています。その中で、企業の競争力を左右する重要なキーワードとして「APIエコノミー」が注目を集めています。APIエコノミーとは、企業が自社のデータやサービスをAPI(Application Programming Interface)として公開・提供し、他社や開発者がそれを利用することで、新たなサービスやビジネスモデルが次々と生まれる経済圏のことです。

この記事では、APIエコノミーの基本的な概念から、その市場規模、企業にもたらすメリット、そして成功への具体的なステップまで、網羅的に解説します。APIエコノミーを理解することは、自社のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させ、新たな成長機会を掴むための第一歩となるでしょう。

目次

APIエコノミーとは

APIエコノミーという言葉を理解するためには、まずその中核をなす「API」とは何か、そしてAPIを通じてどのように経済的な価値が生まれるのか、その仕組みと背景を正しく把握する必要があります。ここでは、APIの基本的な概念から、APIエコノミーが形成される仕組み、そしてなぜ今これほどまでに注目されているのかを掘り下げて解説します。

そもそもAPIとは何か

APIは「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」の略称です。この言葉を分解すると、「アプリケーション」を「プログラミング」するための「インターフェース(接点、窓口)」となります。つまり、APIとは、あるソフトウェアやアプリケーションの機能やデータを、外部の他のソフトウェアから呼び出して利用するための手順や規約を定めた「窓口」のようなものです。

身近な例で考えてみましょう。あなたがレストランで食事を注文する場面を想像してください。あなたは厨房に直接入って料理を作るわけではありません。代わりに、メニューを見てウェイトスタッフに注文を伝えます。すると、ウェイトスタッフが厨房に注文を伝え、出来上がった料理をあなたの席まで運んできてくれます。この一連の流れにおいて、ウェイトスタッフとメニューがAPIの役割を果たしています。

- あなた(利用者): サービスを利用したい人

- ウェイトスタッフ(API): 利用者からの要求(リクエスト)を受け取り、厨房に伝える役割

- メニュー(APIドキュメント): どんな料理(機能)を注文(利用)できるかが書かれた仕様書

- 厨房(提供元のシステム): 実際に料理(処理)を行う場所

このように、APIは利用者(開発者)と提供元(サービス)の間に立ち、定められたルールに従って情報のやり取りを仲介します。利用者は提供元のシステムの複雑な内部構造を知る必要がなく、APIという「窓口」を通じて必要な機能やデータだけを安全かつ効率的に利用できるのです。

Webサービスでよく利用される「Web API」では、通常、HTTP/HTTPSというプロトコルを用いてインターネット経由でリクエスト(要求)とレスポンス(応答)のやり取りが行われます。例えば、天気予報サイトが気象庁の気象データAPIを利用する場合、「東京の明日の天気は?」というリクエストをAPIに送信すると、APIは気象庁のデータベースから該当する情報を取得し、「晴れ、最高気温25度」といったデータをレスポンスとして返す、という仕組みです。この仕組みにより、開発者は自前で気象観測網を持たなくても、手軽に高精度な天気予報機能を自社のアプリに組み込めます。

APIエコノミーの仕組み

APIエコノミーとは、前述のAPIを介して、様々な企業が持つデータやサービス(機能)が相互に連携し、それによって新たな付加価値やビジネスが創出される経済圏を指します。これは単なる技術的な連携に留まらず、ビジネスモデルそのものを変革する大きな潮流です。

APIエコノミーの仕組みは、主に3つの登場人物によって成り立っています。

- API提供者(API Provider): 自社の持つ独自のデータ(例:顧客情報、商品情報、位置情報)や、優れたサービス(例:決済機能、地図機能、認証機能)をAPIとして外部に公開する企業。

- API利用者(API Consumer): API提供者が公開したAPIを利用して、新しいアプリケーションやサービスを開発する企業や個人開発者。

- エンドユーザー: API利用者が開発したサービスを最終的に利用する一般消費者や企業ユーザー。

このエコシステムでは、価値が以下のように流れます。

API提供者は、自社の強みである資産(データや機能)をAPIとして提供することで、直接的な収益(API利用料)を得たり、自社サービスの利用拡大に繋げたりします。一方、API利用者は、他社の高品質なAPIを組み合わせることで、開発コストを抑えながら、迅速に革新的なサービスを市場に投入できます。 このようなサービスは、エンドユーザーにこれまでにない利便性や体験を提供し、新たな市場を切り拓く可能性を秘めています。

例えば、ある不動産情報アプリを考えてみましょう。このアプリは、不動産会社が提供する「物件情報API」、地図サービス会社が提供する「地図表示API」、交通機関が提供する「乗り換え案内API」、そして自治体が提供する「周辺施設情報API」を組み合わせて作られているかもしれません。利用者は一つのアプリ上で、物件探しから周辺環境の確認、通勤ルートの検索までをシームレスに行えます。

このように、APIエコノミーは、各企業がそれぞれの強みを「部品(API)」として持ち寄り、それを組み合わせることで、一社では到底作れないような、より大きく、より価値のある「完成品(サービス)」を生み出す協業の仕組みと言えるでしょう。

APIエコノミーが注目される背景

では、なぜ今、APIエコノミーがこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を取り巻くいくつかの大きな変化があります。

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速:

多くの企業が、生き残りをかけてDXに取り組んでいます。DXの本質は、単なるデジタルツールの導入ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを変革し、新たな価値を創出することです。この変革を実現する上で、自社のサービスを外部と連携させたり、逆に外部の優れたサービスを取り込んだりする「API連携」は不可欠な手段となっています。APIは、企業が持つ既存の資産をデジタル化し、新たなビジネスに繋げるための強力な武器となるのです。 - クラウドサービスの普及:

AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azure、Google Cloudといったクラウドサービスの普及により、企業は自前で大規模なサーバーインフラを持つことなく、柔軟かつ低コストでシステムを構築できるようになりました。これらのクラウドサービス自体が豊富なAPIを提供しており、開発者はAPIを通じて様々な機能を簡単に利用できます。この「APIを介してサービスを利用する」という考え方が一般化したことで、企業が自社のサービスをAPIとして提供することへの心理的・技術的なハードルが大きく下がりました。 - 消費者ニーズの多様化と高度化:

スマートフォンやSNSの普及により、消費者は常にオンラインで繋がり、多様な情報をリアルタイムで求めるようになりました。彼らは、個々のニーズに最適化された、シームレスで一貫性のある顧客体験(CX)を期待しています。一社単独でこうした高度な要求に全て応えることは困難です。そこで、他社の強み(API)を借りて自社サービスの体験価値を高めるアプローチが重要になります。例えば、ECサイトがSNSの認証APIを使えば、ユーザーは面倒な会員登録なしでログインでき、購買体験が向上します。 - オープンイノベーションの重要性の高まり:

変化の激しい時代において、企業がすべてのイノベーションを自社内だけで生み出す「自前主義」には限界があります。外部の技術やアイデアを積極的に取り入れ、組織の壁を越えて新たな価値を共創する「オープンイノベーション」が求められています。APIは、企業間の協業を促進し、オープンイノベーションを実現するための具体的な技術的手段です。APIを公開することで、自社だけでは思いもよらなかったような方法で自社のデータやサービスが活用され、予期せぬイノベーションが生まれる可能性があります。

これらの背景が複合的に絡み合い、APIエコノミーは現代のビジネスにおいて無視できない重要なトレンドとなっているのです。

APIエコノミーの市場規模と今後の予測

APIエコノミーは、単なる概念的なトレンドに留まらず、実際に巨大な経済的価値を生み出す市場として急速に成長しています。ここでは、国内外の市場規模に関するデータと、AIやIoTといった最新技術との関連性も踏まえた今後の成長予測について解説します。

国内外の市場規模

APIエコノミー全体の市場規模を直接的に示す公式な統計は限定的ですが、その中核をなす「APIマネジメント」市場のデータを見ることで、その成長性を推し量ることができます。APIマネジメントとは、APIの設計、公開、保護、分析、収益化といったライフサイクル全体を管理するためのソリューション群を指します。

グローバル市場に目を向けると、市場調査会社のレポートがその力強い成長を示唆しています。例えば、MarketsandMarkets社の調査によると、世界のAPIマネジメント市場規模は2023年の51億米ドルから、年平均成長率(CAGR)16.8%で成長し、2028年には137億米ドルに達すると予測されています。(参照:MarketsandMarkets “API Management Market”)この成長の主な要因として、デジタルトランスフォーメーションの推進、モバイルアプリケーションの普及、IoTデバイスの増加などが挙げられています。特に、BFSI(銀行、金融サービス、保険)、IT・通信、小売・Eコマースといった業界が市場の成長を牽引していると分析されています。

一方、国内市場においてもAPIエコノミーへの注目は高まり続けています。株式会社アイ・ティ・アール(ITR)の市場調査レポート「ITR Market View:API管理市場2023」によると、国内のAPI管理市場の2022年度の売上金額は72億円であり、前年度比30.9%増と高い伸びを示しました。 さらに、同市場の2022年度から2027年度までの年平均成長率(CAGR)は21.4%と予測されており、2027年度には市場規模が189億円に達する見込みです。(参照:株式会社アイ・ティ・アール「ITR Market View:API管理市場2023」)

この背景には、2018年の改正銀行法によって金融機関にオープンAPIの体制整備に関する努力義務が課されたことや、各省庁が推進する行政手続きのデジタル化(デジタル・ガバメント)など、制度的な後押しがあります。これに加え、製造業や流通業においても、サプライチェーンの最適化や新たな顧客体験の創出を目指してAPI活用が活発化しており、市場の裾野が急速に広がっていることが伺えます。これらのデータは、APIエコノミーが国内外で確固たる成長軌道に乗っていることを明確に示しています。

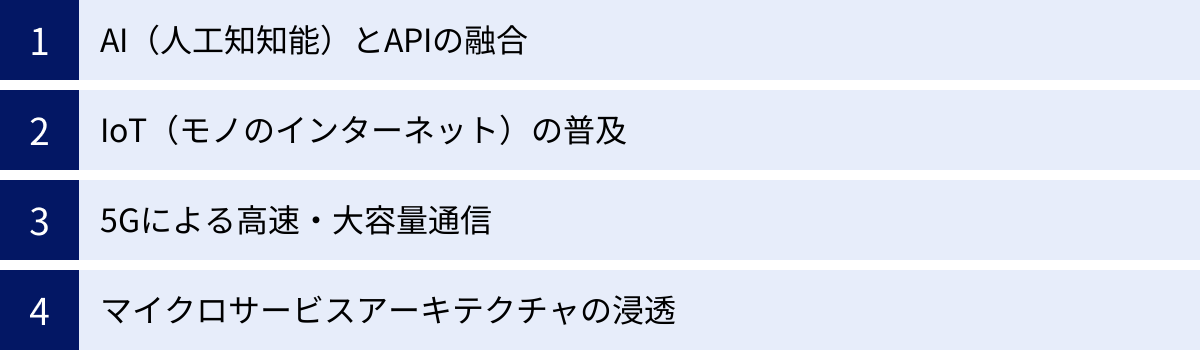

将来の市場動向と成長予測

APIエコノミーの市場は、今後もさらなる拡大が見込まれますが、その成長は単なる規模の拡大に留まりません。新たな技術トレンドとの融合により、質的な変化を伴いながら進化していくと予測されます。

- AI(人工知能)とAPIの融合:

AI技術、特に生成AI(Generative AI)の進化は、APIエコノミーに革命的な変化をもたらす可能性があります。多くのAIサービスはAPIを介して提供されており、開発者は高度なAI機能を自社のアプリケーションに簡単に組み込めます。例えば、顧客からの問い合わせに自動応答するチャットボットや、テキストから画像を生成する機能、文章を要約・翻訳する機能などがAPIとして利用可能です。今後は、企業の持つ独自のデータをAIモデルと連携させるAPIが登場し、より専門的で付加価値の高いAIサービスの創出が加速するでしょう。これにより、あらゆる業界で業務効率化や新たなサービス開発が進むと期待されます。 - IoT(モノのインターネット)の普及:

工場内のセンサー、スマート家電、コネクテッドカーなど、あらゆる「モノ」がインターネットに繋がるIoTの世界では、デバイス間のデータ連携が不可欠です。APIは、これらの無数のIoTデバイスから収集される膨大なデータを、安全かつ標準化された方法でやり取りするための神経網としての役割を担います。例えば、スマートファクトリーでは、各生産設備の稼働状況をAPIで収集・分析し、予兆保全や生産計画の最適化に役立てることができます。また、スマートホームでは、エアコン、照明、セキュリティカメラなどがAPIで連携し、ユーザーの生活パターンに合わせた快適な住環境を自動で作り出します。IoTデバイスの数が爆発的に増加するにつれて、それらを繋ぐAPIの重要性も飛躍的に高まります。 - 5G(第5世代移動通信システム)による高速・大容量通信:

5Gの持つ「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という特徴は、APIエコノミーの可能性をさらに広げます。高精細な映像データやリアルタイムのセンサーデータといった、従来は難しかった大容量データのAPI連携が容易になります。これにより、遠隔医療における高精細な診断画像の共有、自動運転における車両間・路車間通信、VR/ARを活用した没入感のある体験型サービスなど、新たなユースケースが次々と生まれると予測されます。 - マイクロサービスアーキテクチャの浸透:

ビジネスの変化に迅速に対応するため、大規模で一枚岩なシステム(モノリシックアーキテクチャ)を、小さく独立したサービスの集合体として構築する「マイクロサービスアーキテクチャ」を採用する企業が増えています。このアーキテクチャでは、各サービス間の連携にAPIが用いられます。組織内部でのAPI利用(プライベートAPI)が活発になることで、開発の俊敏性が向上するだけでなく、そこで培われたAPI設計・運用のノウハウが、将来的に外部公開API(オープンAPI)へと繋がり、APIエコノミーへの参入を促進するという好循環が期待できます。

これらのトレンドが示すように、APIエコノミーは今後、社会や産業のあらゆる領域に深く浸透し、データとサービスが滑らかに連携する「コネクテッド・ソサエティ」の基盤となっていくでしょう。企業の持続的な成長のためには、この大きな潮流を的確に捉え、自社の戦略に組み込んでいくことが不可欠です。

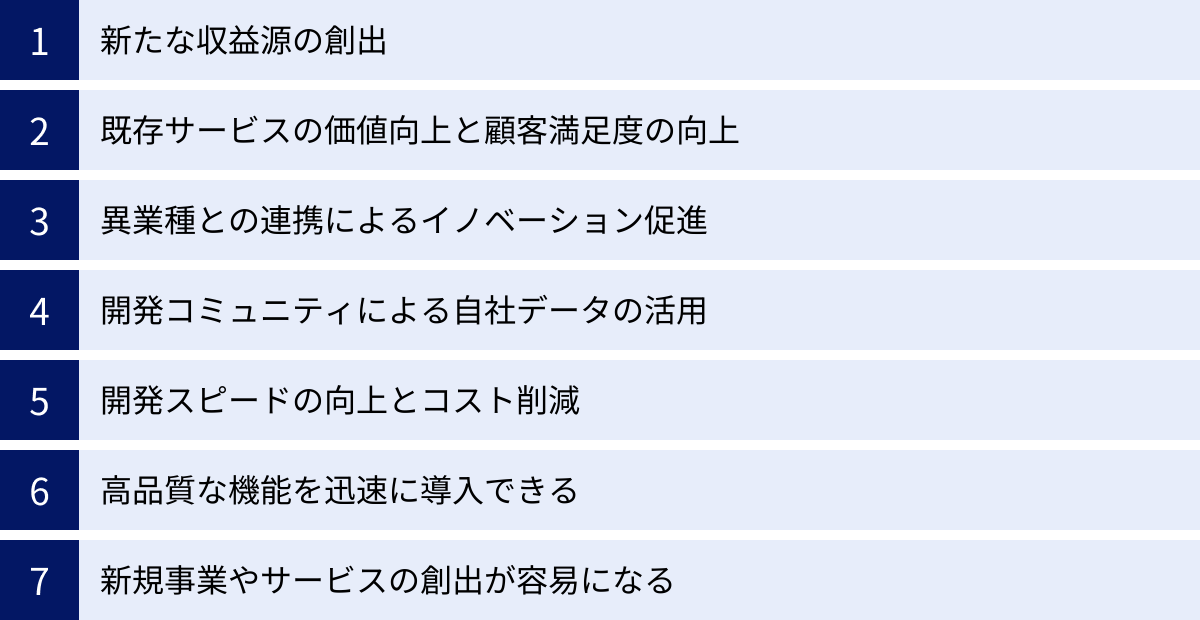

APIエコノミーがもたらすメリット

APIエコノミーへの参加は、APIを「提供する側」と「利用する側」の双方に大きなメリットをもたらします。これは一方的な関係ではなく、相互に利益を享受し、エコシステム全体を成長させる好循環を生み出します。ここでは、それぞれの立場から得られる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

APIを提供する企業側のメリット

自社の持つデータやサービスといった貴重な資産をAPIとして外部に公開することは、一見リスクを伴うように思えるかもしれません。しかし、戦略的に行うことで、それを上回る多様なメリットを享受できます。

新たな収益源の創出

最も直接的で分かりやすいメリットは、APIの利用料を課金することで、新たな収益源を確立できることです。これは、自社が長年培ってきた独自のデータや、他社にはない優れた機能を「デジタル資産」として収益化する、新しいビジネスモデルです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- データAPI: 高精度な気象データ、金融市場データ、特定の業界に特化した統計データなどを、API経由で有料提供する。

- 機能API: 高度な画像認識技術、自然言語処理エンジン、不正検知システム、決済ゲートウェイといった機能を、他の開発者が利用できるようにAPIで提供する。

課金モデルには、APIの呼び出し回数に応じた「従量課金」や、月額・年額で一定の利用を許諾する「定額課金(サブスクリプション)」など、様々な形態があります。これにより、従来の製品やサービスの売上とは別に、安定した収益の柱を育てることが可能になります。これは、自社のコアコンピタンスをサービスとして切り出し(XaaS: X as a Service)、新たな市場を開拓する動きと言えます。

既存サービスの価値向上と顧客満足度の向上

APIの公開は、必ずしも直接的な収益化だけが目的ではありません。外部の開発者やパートナー企業が自社のAPIを利用して便利なツールや連携サービスを開発してくれることで、結果的に自社の既存サービス(プラットフォーム)の価値が向上し、顧客満足度や顧客ロイヤルティの向上に繋がります。

例えば、会計ソフトを提供している企業が、銀行の入出金明細を取得するAPIや、経費精算システムのAPIと連携できるようにしたとします。すると、ユーザーは手動でデータを入力する手間が省け、会計業務が劇的に効率化されます。これにより、ユーザーは既存の会計ソフトから離れがたくなり、解約率の低下(顧客維持)に貢献します。

また、APIを通じて自社サービスが様々な外部サービスと連携できるようになることで、ユーザーは自社のサービスをより多くの場面で活用できるようになります。これは、自社サービスがユーザーの業務や生活の中心(ハブ)となる「プラットフォーム戦略」の実現に不可欠な要素です。APIは、自社のサービスを閉じた世界から解放し、より大きなエコシステムの一部として成長させるための扉となります。

異業種との連携によるイノベーション促進

APIは、これまで接点のなかった異業種の企業と連携し、新たな価値を共創する「オープンイノベーション」を加速させる強力な触媒となります。自社内だけでは決して生まれなかったような、斬新なアイデアやビジネスモデルが創出される可能性があります。

例えば、以下のような異業種連携が考えられます。

- 航空会社 × レンタカー会社 × ホテル: 各社の予約APIを連携させ、航空券を予約した顧客に、到着空港でのレンタカーや目的地でのホテルをシームレスに提案・予約できる「スマートトラベルサービス」を共同で開発する。

- 保険会社 × ウェアラブルデバイスメーカー: ウェアラブルデバイスから取得した顧客の健康データ(歩数、心拍数など)をAPI連携し、健康的な生活を送る顧客の保険料を割り引くといった、新たな保険商品を開発する。

このように、APIを介してデータや機能を交換することで、企業は互いの顧客基盤や強みを活かし合い、単独では実現不可能な、より付加価値の高いサービスを生み出すことができるのです。

開発コミュニティによる自社データの活用

APIを公開し、開発者向けのドキュメントやサポートを充実させることで、自社のAPIを中心とした開発者コミュニティが形成されます。このコミュニティは、企業にとって非常に貴重な資産となります。

外部の多様な視点を持つ開発者たちは、企業側が想定していなかったような独創的な方法でAPIを活用し、革新的なアプリケーションを次々と生み出してくれる可能性があります。これは、実質的に外部のリソースを活用して自社の研究開発(R&D)を行っているのと同じ効果をもたらします。

さらに、コミュニティでの活発な議論やフィードバックは、APIそのものの改善に繋がります。開発者たちがどのような機能に価値を感じ、どのような点で使いにくさを感じているのかを直接知ることで、より魅力的で使いやすいAPIへと進化させることができます。活気のあるコミュニティの存在は、新たなAPI利用者を呼び込み、エコシステムをさらに拡大させるという好循環を生み出します。

APIを利用する企業側のメリット

一方で、他社が提供するAPIを利用する側にも、ビジネスのあり方を大きく変えるほどのメリットが存在します。

開発スピードの向上とコスト削減

APIを利用する最大のメリットは、「車輪の再発明」を避けることで、アプリケーションの開発スピードを劇的に向上させ、開発コストを大幅に削減できることです。

現代のアプリケーションは、地図表示、オンライン決済、ユーザー認証、SNS連携など、多くの複雑な機能を必要とします。これらの機能をすべてゼロから自社で開発するには、莫大な時間、費用、そして専門的な知識を持つ人材が必要です。

しかし、他社が提供する高品質なAPIを利用すれば、これらの機能をわずか数行のコードで自社のサービスに組み込むことができます。例えば、決済機能を導入したい場合、StripeやPayPalといった決済サービスが提供するAPIを利用すれば、安全で信頼性の高い決済システムを自前で構築する手間を省けます。

これにより、企業は自社のコアとなる独自の価値提供に開発リソースを集中させることができ、市場投入までの時間(Time to Market)を大幅に短縮することが可能になります。変化の速い市場において、このスピード感は決定的な競争優位性となり得ます。

高品質な機能を迅速に導入できる

APIを利用することで、自社にノウハウがない分野でも、専門企業が提供する世界最高水準の高品質な機能を迅速に自社サービスへ導入できます。

例えば、

- Google Maps Platform APIを利用すれば、世界中の詳細な地図情報やルート検索機能を自社のアプリに組み込めます。

- TwilioのAPIを利用すれば、SMS送信や音声通話といった高度なコミュニケーション機能を簡単に実装できます。

- OpenAIのAPIを利用すれば、最先端のAIモデルを活用したインテリジェントな機能をサービスに付加できます。

これらの専門企業は、その機能の品質向上と安定稼働に膨大な投資を行っています。APIを利用するということは、その投資の恩恵を、低コストで享受できるということです。これにより、スタートアップや中小企業でも、大企業が提供するサービスと遜色のない、リッチで便利なユーザー体験を提供することが可能になります。

新規事業やサービスの創出が容易になる

APIは、新規事業やサービスを立ち上げる際のハードルを劇的に下げます。特に、複数の異なるAPIを組み合わせる「マッシュアップ」という手法を用いることで、従来は考えられなかったような革新的なサービスを迅速に創出できます。

例えば、

- グルメ情報API × 地図API × 配車サービスAPI: 周辺のレストランを検索し、口コミを評価し、気に入ったお店へのタクシーをワンタップで呼べるアプリを開発する。

- 気象情報API × アパレルECサイトのAPI: 明日の天気予与報に基づいて、おすすめのコーディネートを提案するサービスを開発する。

このように、既存のAPIという「レゴブロック」を自由に組み合わせることで、アイデアを素早くプロトタイプ(試作品)として形にし、市場の反応を見ながら改善していく「リーンスタートアップ」的なアプローチが容易になります。これは、大規模な先行投資を必要とせずに、イノベーションの試行回数を増やすことを可能にし、企業の新規事業創出能力を飛躍的に高めることに繋がります。

APIエコノミーの課題と注意点

APIエコノミーは企業に多大なメリットをもたらす一方で、その導入と運用には慎重な検討と対策が必要な課題も存在します。APIは外部との「扉」を開く行為であるため、それに伴うリスクを正しく理解し、備えることが成功の鍵となります。ここでは、特に重要となる3つの課題と注意点について解説します。

セキュリティリスクへの対策

APIエコノミーにおける最大の課題は、間違いなくセキュリティの確保です。APIは、企業の重要なデータやシステムへのアクセスを提供する「窓口」であるため、サイバー攻撃者にとって格好の標的となり得ます。APIのセキュリティ対策を怠ることは、自社の情報資産を危険に晒すだけでなく、API利用者やエンドユーザーにも深刻な被害を及ぼす可能性があり、企業の信頼を根底から揺るがしかねません。

具体的には、以下のようなセキュリティリスクが考えられます。

- 不正アクセスと権限昇格: 認証・認可の仕組みが不十分な場合、攻撃者が他人のアカウントになりすましてAPIにアクセスしたり、本来許可されていないデータや機能を不正に操作したりする可能性があります。

- データ漏洩: APIの通信が暗号化されていなかったり、脆弱性が存在したりすると、送受信される個人情報や機密情報が盗聴・漏洩するリスクがあります。

- サービス妨害(DoS/DDoS)攻撃: 特定のAPIに対して大量のリクエストを送りつけることで、サーバーに過剰な負荷をかけ、サービスを停止に追い込む攻撃です。

- インジェクション攻撃: リクエストの中に不正なコードを紛れ込ませることで、データベースを不正に操作したり、サーバー上で任意のコマンドを実行させたりする攻撃です。

これらのリスクに対抗するためには、多層的なセキュリティ対策を講じる必要があります。

- 強固な認証・認可: APIキーやアクセストークンの適切な管理はもちろんのこと、より安全な認証・認可の仕組みである「OAuth 2.0」や「OpenID Connect」といった標準技術の採用が推奨されます。これにより、誰が、どのAPIのどの機能に、どの範囲でアクセスできるかを厳密に制御します。

- 通信の暗号化: インターネット上でのデータのやり取りは、TLS(Transport Layer Security)を用いて常に暗号化し、盗聴や改ざんを防ぎます。

- APIゲートウェイの導入: APIゲートウェイは、すべてのAPIリクエストを一元的に受け付ける関門として機能します。アクセス制御、流量制御(レートリミット)、リクエストの検証、ログ収集といったセキュリティ機能を集中管理することで、個々のAPIを保護し、運用負荷を軽減します。

- 脆弱性診断と監視: 定期的にAPIの脆弱性診断を実施し、潜在的なセキュリティホールを早期に発見・修正します。また、APIの利用状況をリアルタイムで監視し、不審なアクセスや異常なトラフィックを検知した際には、即座にアラートを発し、対処できる体制を整えることが重要です。

セキュリティは「一度設定すれば終わり」ではありません。新たな脅威に常に対応し続ける、継続的な取り組みが不可欠です。

APIの品質維持と運用コスト

APIを一度公開したら、それで終わりではありません。むしろ、そこからが安定したサービス提供の始まりです。APIは24時間365日、安定して稼働し続けることが期待される「製品」であり、その品質を維持するためには継続的な運用・保守が不可欠です。この運用コストを事前に見込んでおかなければ、事業として成り立たなくなってしまいます。

APIの品質維持と運用には、主に以下のような業務が発生します。

- 稼働監視とパフォーマンス管理: APIが正常に稼働しているか、レスポンス速度が低下していないかを常に監視する必要があります。予期せぬ障害が発生した際には、迅速に原因を特定し、復旧させなければなりません。SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)を定めて公開している場合は、その基準を遵守する責任があります。

- バージョン管理: ビジネス要件の変化や技術の進化に伴い、APIの仕様を変更・機能追加する必要が出てきます。その際、古いバージョンのAPIをいきなり停止してしまうと、既存のAPI利用者のアプリケーションが動かなくなってしまいます。そのため、複数のバージョンを並行して提供し、古いバージョンから新しいバージョンへ利用者が移行するための猶予期間を設けるなど、慎重なバージョン管理戦略が求められます。

- ドキュメントの更新: APIの仕様を変更したら、それに合わせて開発者向けのドキュメントも必ず更新しなければなりません。古く不正確なドキュメントは、開発者を混乱させ、APIの利用を妨げる大きな原因となります。

- 開発者サポート: API利用者からの技術的な問い合わせに対応するサポート体制も必要です。フォーラムやFAQ、問い合わせ窓口などを設け、開発者が直面する問題を解決する手助けをすることで、開発者コミュニティの満足度を高め、エコシステムの活性化に繋がります。

これらの運用業務には、専門的な知識を持つエンジニアの人件費や、監視ツール、API管理プラットフォームなどの利用料といった継続的なコストが発生します。API戦略を立てる際には、開発コストだけでなく、これらの運用コストも十分に考慮した上で、収益モデルや事業計画を策定することが極めて重要です。

法規制やコンプライアンスの遵守

APIを介してやり取りされるデータの内容によっては、様々な法規制や業界のガイドラインを遵守する必要があります。コンプライアンス違反は、法的な罰則だけでなく、企業の社会的信用の失墜にも繋がりかねない重大なリスクです。

特に注意すべき法規制には、以下のようなものがあります。

- 個人情報保護法(日本): APIで個人情報(氏名、住所、メールアドレスなど)を取り扱う場合は、利用目的の特定、本人の同意取得、安全管理措置など、同法で定められた義務を遵守しなければなりません。データの第三者提供に関するルールも厳格に定められており、API連携がこれに該当しないかを慎重に検討する必要があります。

- GDPR(EU一般データ保護規則): EU域内の個人のデータを扱う場合には、たとえ企業が日本にあってもGDPRが適用される可能性があります。GDPRは、データ処理に関する厳格な要件や、高額な制裁金で知られており、十分な理解と対策が求められます。

- 金融関連法規(銀行法など): 金融機関がオープンAPIを提供する際には、銀行法や金融サービス提供法などの関連法規を遵守する必要があります。特に、送金指示などを行う「更新系API」については、セキュリティや利用者保護の観点から、より厳格な要件が課せられています。

- 医療・ヘルスケア関連法規: 医療情報や健康情報といった機微なデータを取り扱う場合も、関連する法規制やガイドライン(例:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン)への準拠が必須となります。

API戦略を検討する初期段階から、法務部門やコンプライアンス部門を巻き込み、自社が提供・利用しようとしているAPIがどのような法規制の対象となるのかを正確に把握し、必要な対策を講じることが不可欠です。 グローバルにサービスを展開する場合は、各国の法規制にも注意を払う必要があります。

APIエコノミーを構成する要素とビジネスモデル

APIエコノミーを成功させるためには、その構造を深く理解し、自社の目的に合ったビジネスモデルを選択することが重要です。ここでは、APIエコノミーに関わる登場人物、APIの公開範囲の種類、そして収益化のための主要な課金モデルについて、体系的に整理して解説します。

APIエコノミーに関わる3つの立場

APIエコノミーは、単一の企業だけで成り立つものではなく、異なる役割を持つ3つのプレイヤーが相互に関わり合うことで形成される生態系(エコシステム)です。それぞれの立場と役割を理解することが、全体像を把握する第一歩となります。

API提供者(プロバイダー)

API提供者(API Provider)は、自社が保有する独自のデータや優れた機能をAPIという形でパッケージ化し、外部に提供する企業や組織です。彼らはAPIエコノミーの「生産者」であり、エコシステムに価値の源泉を供給する重要な役割を担います。

提供されるAPIの例としては、地図情報、決済機能、気象データ、商品在庫情報、翻訳エンジンなどが挙げられます。API提供者は、APIを公開することで、新たな収益源の創出、自社プラットフォームの価値向上、オープンイノベーションの促進といったメリットを享受することを目指します。成功するためには、APIそのものの価値だけでなく、開発者が使いやすいドキュメントやサポート体制を整備することも求められます。

API利用者(コンシューマー)

API利用者(API Consumer)は、API提供者が公開したAPIを利用して、新たなアプリケーションやサービスを開発する企業や個人開発者です。彼らはAPIエコノミーにおける「消費者」であり、かつ新たな価値を生み出す「創造者」でもあります。

API利用者は、他社のAPIを組み合わせる(マッシュアップする)ことで、開発コストを抑えながら、迅速にユニークで高機能なサービスを構築できます。例えば、不動産情報APIと地図APIを組み合わせて物件検索アプリを開発したり、翻訳APIとチャットAPIを組み合わせて多言語対応のカスタマーサポートツールを開発したりします。彼らの創造性こそが、APIエコノミーを豊かで多様なものにする原動力となります。

エンドユーザー

エンドユーザーは、API利用者が開発したアプリケーションやサービスを最終的に利用する一般消費者や企業です。彼らはAPIの存在を直接意識することはありませんが、APIエコノミーがもたらす便益の最終的な享受者です。

例えば、スマートフォンアプリで天気を確認したり、ECサイトでクレジットカード決済をしたり、乗り換え案内サービスを利用したりする際、その裏側では数多くのAPIが連携して機能しています。エンドユーザーが求めるシームレスで便利な体験は、APIエコノミーによって支えられているのです。エンドユーザーの満足度が高まることで、API利用者のサービスが成功し、ひいてはAPI提供者にも利益が還元されるという価値の連鎖が生まれます。

APIの主な公開範囲の種類

APIは、誰でも自由に利用できるものから、特定のパートナーや社内でのみ利用されるものまで、その公開範囲によっていくつかの種類に分類されます。どの範囲でAPIを公開するかは、ビジネス戦略上の重要な決定事項です。

| 公開範囲の種類 | 公開対象 | 主な目的 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| オープンAPI | 不特定多数の外部開発者 | ・プラットフォーム化、エコシステム形成 ・ブランド認知度向上 ・イノベーション促進 |

・SNSの投稿・認証API ・地図サービスのAPI ・政府のオープンデータAPI |

| パートナーAPI | 特定の契約を結んだパートナー企業 | ・ビジネスアライアンス強化 ・サプライチェーン連携 ・共同でのサービス開発 |

・航空会社と旅行代理店の予約連携API ・ECモールと出店者の在庫連携API ・銀行とフィンテック企業の連携API |

| プライベートAPI | 自社内の開発チーム | ・社内システムの連携効率化 ・マイクロサービス化の推進 ・開発の俊敏性向上 |

・販売管理システムと在庫管理システムの連携 ・モバイルアプリとバックエンドシステムの連携 ・部門横断でのデータ活用 |

オープンAPI(外部公開)

オープンAPI(またはパブリックAPI)は、利用規約に同意すれば誰でも利用できるように、広く一般に公開されるAPIです。その最大の目的は、自社のサービスやデータをプラットフォームとして開放し、外部の開発者を巻き込んで巨大なエコシステムを形成することにあります。Google Maps Platform APIや、X(旧Twitter)のAPIなどが代表例です。オープンAPIは、自社のブランド認知度を向上させ、想定外のイノベーションを誘発する可能性がありますが、不特定多数からのアクセスを前提とした堅牢なセキュリティと運用体制が不可欠です。

パートナーAPI(限定公開)

パートナーAPIは、特定のビジネスパートナーや顧客など、許可された一部の利用者に対してのみ限定的に公開されるAPIです。オープンAPIとプライベートAPIの中間に位置づけられます。主な目的は、企業間のビジネスプロセスを効率化したり、共同で新たなサービスを開発したりすることです。例えば、製造業者が部品サプライヤーに在庫状況APIを提供し、サプライチェーン全体を最適化するケースや、銀行が提携先のフィンテック企業にのみ残高照会APIを提供するといったケースがこれに該当します。パートナーとの信頼関係に基づき、より機密性の高いデータを連携させることが可能です。

プライベートAPI(内部利用)

プライベートAPI(またはインターナルAPI)は、社内のシステム間連携や、特定のアプリケーション開発のために、組織内部でのみ利用されるAPIです。外部には公開されません。主な目的は、社内の開発効率と俊気性を高めることです。近年注目されるマイクロサービスアーキテクチャでは、機能ごとに分割されたサービス同士がプライベートAPIを介して連携します。これにより、各サービスを独立して開発・改修できるようになり、変化への対応速度が向上します。まずはプライベートAPIで社内の連携基盤を整備し、API開発・運用のノウハウを蓄積した上で、将来的にパートナーAPIやオープンAPIへと展開していくというアプローチは、多くの企業にとって現実的で効果的な戦略です。

APIで収益を得るための課金モデル

APIを提供することで直接的な収益を得る場合、その課金モデルを慎重に設計する必要があります。ビジネスモデルやターゲットとする開発者層に合わせて、最適なモデルを選択することが重要です。

| 課金モデル | 特徴 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 無料モデル | APIの利用が完全に無料。 | ・利用のハードルが低く、多くの開発者を獲得しやすい ・コミュニティ形成やブランド認知度向上に効果的 |

・直接的な収益は得られない ・不正利用や過剰な利用を防ぐ仕組みが必要 |

| 従量課金モデル | APIのコール回数やデータ転送量など、利用量に応じて課金。 | ・利用した分だけ支払うため、利用者にとって公平 ・利用が増えるほど収益も増加する |

・利用者側はコストの予測がしにくい ・提供者側は収益が不安定になる可能性がある |

| 定額課金モデル | 月額や年額で一定料金を支払うことで、決められた範囲内でAPIを利用できる。 | ・提供者、利用者ともに収益・コストの予測がしやすい ・安定した収益が見込める |

・ライトユーザーにとっては割高に感じられることがある ・利用量の上限(クオータ)設定が重要 |

無料モデル

無料モデルは、APIの利用に対して一切料金を課さないモデルです。主な目的は、APIをフックとして自社の本業サービスへユーザーを送客したり、開発者コミュニティを形成してプラットフォームの価値を高めたりするなど、間接的な利益を狙うことにあります。例えば、SNSが認証APIを無料で提供するのは、多くの外部サービスで自社アカウントが利用されることで、自社プラットフォームへの依存度を高めるためです。ただし、無料で提供する場合でも、無制限な利用を防ぐために、一定期間あたりのコール回数に上限(レートリミット)を設けるのが一般的です。

従量課金モデル

従量課金モデルは、「Pay-as-you-go(使った分だけ支払う)」の原則に基づき、APIの利用実績に応じて料金が変動するモデルです。クラウドサービスなどで広く採用されています。利用者にとっては、スモールスタートが可能で無駄なコストが発生しにくいというメリットがあります。提供者にとっては、サービスの利用が拡大するのに比例して収益が増加するという魅力があります。一方で、利用者にとっては予算が立てにくく、意図せず利用量が増えて高額な請求が発生するリスクがあるため、利用状況をモニタリングできるダッシュボードの提供などが重要になります。

定額課金(サブスクリプション)モデル

定額課金モデルは、月額や年額で固定料金を支払うことで、一定の上限(例:月間100万コールまで)までAPIを利用できる権利を得るモデルです。近年、SaaSビジネスの普及とともに主流となりつつあります。利用者、提供者の双方にとって収益・コストの見通しが立てやすいという大きなメリットがあります。多くの場合、利用量の上限が異なる複数の料金プラン(例:フリー、ベーシック、プロ、エンタープライズ)が用意されており、利用者は自身のニーズに合わせてプランを選択できます。上限を超えた場合の扱いや、プランのアップグレード・ダウングレードのしやすさなどが、利用者にとっての使い勝手を左右します。

これらのモデルを組み合わせた「フリーミアムモデル」(基本的な機能は無料で提供し、高度な機能や利用量増加には課金する)も広く採用されています。どのモデルを選択するかが、APIビジネスの成否を分ける重要な要素となります。

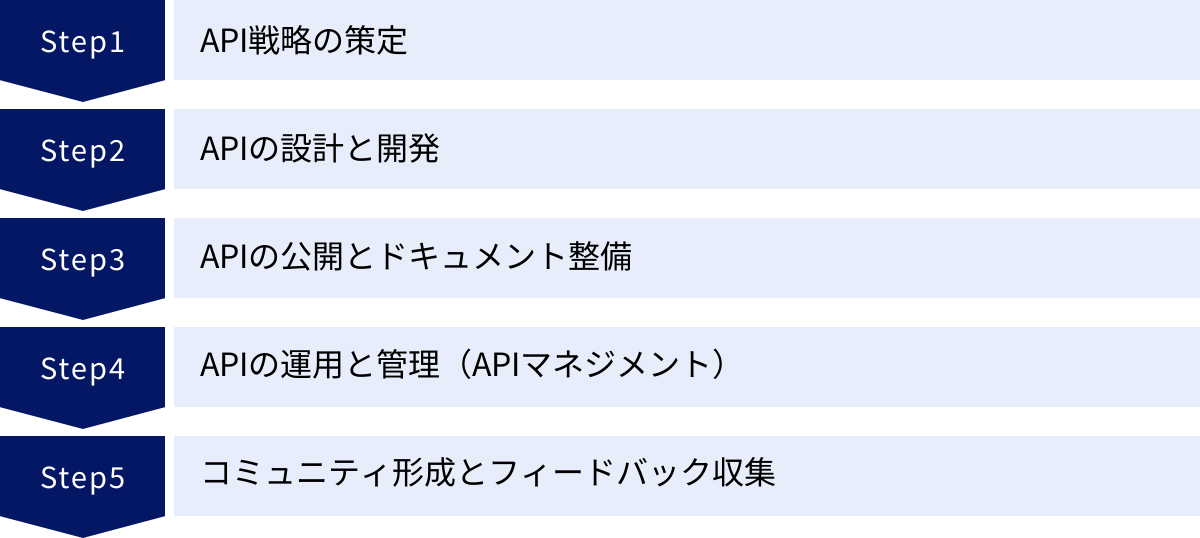

APIエコノミーへ参入し成功するための5つのステップ

APIエコノミーへの参入は、単に技術的にAPIを開発・公開するだけでは成功しません。ビジネス戦略から開発、運用、そしてコミュニティ形成に至るまで、一貫したアプローチが求められます。ここでは、企業がAPIエコノミーで成功を収めるための実践的な5つのステップを解説します。

① API戦略の策定

すべての始まりは、明確な戦略を策定することです。技術的な議論に入る前に、まず「なぜ、我々はAPIを公開するのか?」「APIを通じて何を達成したいのか?」というビジネス上の目的を徹底的に議論し、定義する必要があります。 この最初のステップを疎かにすると、プロジェクトが途中で迷走したり、ビジネス成果に繋がらない「作って終わり」のAPIになってしまったりするリスクが高まります。

戦略策定において検討すべき主要な項目は以下の通りです。

- ビジネス目標の明確化: 新規収益源の創出、既存サービスの顧客満足度向上、業務プロセスの効率化、パートナーとの連携強化、ブランド認知度の向上など、APIを公開する主たる目的を一つまたは複数定義します。この目標が、以降のすべての意思決定の判断基準となります。

- APIで提供する価値の定義: 自社の持つどのデータや機能が、外部の利用者にとって価値があるのかを見極めます。自社のコアコンピタンスは何か、他社にはないユニークな資産は何かを分析し、「どのようなAPIがあれば開発者は喜ぶか」という視点で提供価値を具体化します。

- ターゲット利用者の特定: 誰にAPIを使ってもらいたいのかを明確にします。スタートアップの開発者、大企業のIT部門、特定の業界のパートナー企業など、ターゲットによってAPIの設計やドキュメントの作り方、マーケティング手法は大きく異なります。ターゲットとなる開発者のペルソナを設定すると良いでしょう。

- ビジネスモデルの決定: 前述した課金モデル(無料、従量課金、定額課金など)の中から、ビジネス目標とターゲット利用者に最も適したものを選択します。APIの運用コストや市場の競合状況も考慮し、持続可能なビジネスモデルを設計します。

この戦略策定フェーズは、経営層を含むビジネスサイドと、IT・開発サイドが緊密に連携して進めることが成功の鍵となります。

② APIの設計と開発

戦略が固まったら、次はいよいよAPIの設計と開発フェーズに入ります。ここで最も重要なコンセプトは「Developer Experience(DX:開発者体験)」です。APIは、プログラマーという特殊なユーザーが利用する製品です。彼らがストレスなく、直感的かつ効率的にAPIを利用できるかどうかで、そのAPIの普及率は大きく左右されます。

優れた開発者体験を実現するための設計・開発のポイントは以下の通りです。

- 一貫性と直感性: APIの命名規則(エンドポイントのURL、パラメータ名など)に一貫性を持たせ、何をするためのAPIなのかが名前から直感的に理解できるように設計します。業界標準となっている「REST(Representational State Transfer)」の設計思想に従うことが、多くの開発者にとって馴染みやすく、推奨されます。

- シンプルさ: 複雑な処理はAPIの内部で吸収し、利用者側にはできるだけシンプルなインターフェースを提供します。一度のAPIコールで目的を達成できるように設計し、利用者が何度もやり取りをする必要がないように配慮します。

- 分かりやすいエラーメッセージ: APIの利用にエラーはつきものです。エラーが発生した際に、単に「Error」と返すのではなく、「なぜエラーになったのか」「どうすれば解決できるのか」が分かるような、具体的で親切なエラーメッセージを返すことが非常に重要です。

- セキュリティ・バイ・デザイン: 設計段階からセキュリティを考慮に入れます。前述したOAuth 2.0などの標準的な認証・認可メカニズムを組み込み、機密データが不必要に外部に露出しないように設計します。

このフェーズでは、実際にAPIを利用するであろう開発者の視点に立ち、「自分がこのAPIの利用者だったらどう感じるか」を常に問い続けることが求められます。

③ APIの公開とドキュメント整備

優れたAPIを開発しても、その存在が知られなければ、そして使い方が分からなければ、誰にも利用されません。APIの公開と、それを支えるドキュメントの整備は、APIの成功を左右する極めて重要なステップです。

- 開発者ポータルの構築: 開発者ポータルは、API利用者とのコミュニケーションの中心地となるWebサイトです。ここには、APIを利用するために必要なすべての情報を集約します。

- 質の高いドキュメント: ドキュメントは「APIの取扱説明書」であり、その品質が開発者体験を決定づけます。 以下の要素を含めることが理想的です。

- チュートリアル/クイックスタートガイド: 初めての利用者が、APIキーを取得してから最初のAPIコールを成功させるまでを、5〜10分程度で体験できる手引書。

- APIリファレンス: 全てのAPIエンドポイント、パラメータ、リクエストとレスポンスの形式、エラーコードなどを網羅的に解説した詳細な仕様書。

- サンプルコード: 主要なプログラミング言語(Python, JavaScript, Javaなど)で、実際にAPIを呼び出すサンプルコードを提示する。コピー&ペーストしてすぐに試せるものが望ましい。

- FAQ(よくある質問): 利用者から頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめたもの。

- サンドボックス環境の提供: 利用者が本番環境に影響を与えることなく、気軽にAPIの動作を試せる「サンドボックス(砂場)」環境を提供することも、利用のハードルを下げる上で非常に効果的です。

ドキュメントは一度作って終わりではなく、APIのバージョンアップに合わせて常に最新の状態に保つ必要があります。

④ APIの運用と管理(APIマネジメント)

APIを公開した後は、その安定稼働とライフサイクル全体を管理する「APIマネジメント」が不可欠となります。これには、APIゲートウェイやAPI管理プラットフォームといった専門のツールを活用するのが一般的です。

APIマネジメントの主要な機能と役割は以下の通りです。

- APIゲートウェイ: すべてのAPIリクエストの単一の入口として機能し、認証・認可、流量制御(レートリミット)、リクエスト/レスポンスの変換、ロギングといった共通処理を一元的に担います。

- セキュリティ: 不正なアクセスやDDoS攻撃からAPIを保護し、セキュリティポリシーを一元管理します。

- アクセス管理: 開発者がAPIキーやアクセストークンをセルフサービスで取得・管理できる仕組みを提供します。

- 分析とモニタリング: どのAPIが、誰に、どれくらい利用されているかを可視化します。APIの稼働状況やパフォーマンスを監視し、障害発生時にはアラートを通知します。この分析データは、APIの改善やビジネス戦略の見直しに役立つ貴重な情報源となります。

- 収益化: 従量課金や定額課金といった課金モデルを実装し、請求処理を自動化します。

効果的なAPIマネジメントは、APIエコノミーを安全かつ効率的にスケールさせるための根幹となります。

⑤ コミュニティ形成とフィードバック収集

最後のステップは、API利用者との良好な関係を築き、彼らをファンに変え、エコシステムを共に成長させていくためのコミュニティ形成です。一方的にAPIを提供するだけでなく、利用者との双方向のコミュニケーションを活性化させることが重要です。

- フィードバックチャネルの確立: 開発者フォーラム、GitHubリポジトリのIssue、公式ブログのコメント欄、Slackチャンネルなど、利用者が気軽に質問したり、フィードバックを寄せたりできる場を設けます。

- 積極的な情報発信: APIのアップデート情報、便利な使い方を紹介するブログ記事、活用事例などを定期的に発信し、コミュニティを活性化させます。

- フィードバックの反映: 利用者から寄せられたフィードバックは、宝の山です。 それらを真摯に受け止め、APIの改善や新機能の開発に積極的に反映させる姿勢を示すことで、利用者との信頼関係が深まります。

- イベントの開催: ハッカソンやミートアップといったイベントを開催し、開発者同士が交流したり、API提供者と直接対話したりする機会を作ることも、コミュニティの熱量を高める上で効果的です。

成功するAPIエコノミーは、提供者と利用者が一体となった活気あるコミュニティによって支えられています。 このサイクルを回し続けることで、APIは進化し、エコシステムは持続的に成長していくのです。

APIエコノミーの主な活用分野

APIエコノミーは、特定の業界に限られた話ではなく、今や社会のあらゆる分野でその活用が進んでいます。API連携によって、従来は分断されていたサービスが繋がり、新たな顧客体験やビジネスモデルが生まれています。ここでは、特にAPIの活用が顕著な5つの分野を取り上げ、具体的な活用シーンを紹介します。

金融(FinTech)

金融業界は、APIエコノミーを語る上で欠かせない最も活発な分野の一つです。この背景には、2018年6月に施行された改正銀行法が大きく影響しています。この法改正により、銀行にはオープンAPIの体制を整備する努力義務が課され、金融機関と外部の事業者(特にフィンテック企業)との連携が急速に進みました。

金融分野におけるAPIは、大きく「参照系API」と「更新系API」に分けられます。

- 参照系API: 口座の残高や入出金明細といった情報を「参照」するためのAPIです。これを利用することで、複数の銀行口座やクレジットカードの情報を一元的に管理できるPFM(Personal Financial Management:個人資産管理)サービスが実現します。利用者は、一つのアプリで家計全体の状況を簡単に把握できるようになります。

- 更新系API: 振込や送金といった口座情報の「更新」を伴う操作を指示するためのAPIです。より高いセキュリティが求められますが、これにより、ECサイトの決済画面から直接銀行振込を行ったり、会計ソフトから直接給与振込や経費精算の振込指示を出したりといった、利便性の高いサービスが可能になります。

これらのAPI連携により、従来の銀行サービスにはなかった、ユーザー中心の革新的な金融サービスが次々と生まれています。APIは、伝統的な金融業界に「オープン化」という変革をもたらし、競争と協業を促進する起爆剤となっています。

交通・モビリティ(MaaS)

MaaS(Mobility as a Service)は、電車、バス、タクシー、シェアサイクル、カーシェアリングといった様々な交通手段を、ICTを活用して一つのサービスとしてシームレスに統合し、利用者に提供するという概念です。このMaaSを実現するための技術的な根幹をなすのがAPIです。

各交通事業者が、自社の運行情報(ダイヤ、遅延情報、現在位置)、空席情報、運賃情報、予約・決済機能などをAPIとして公開します。MaaSプラットフォーム事業者は、これらのAPIを組み合わせることで、利用者に以下のような体験を提供します。

- 統合経路検索: 出発地から目的地まで、複数の交通手段を組み合わせた最適なルートを検索・提示する。

- 予約・決済の一元化: ルート上のすべての交通手段の予約と支払いを、一つのアプリ内で完結させる。

- オンデマンド交通: AIを活用してリアルタイムの需要に応じた最適な運行ルートを決定するデマンドバスや、配車アプリなどもAPI連携が基本となります。

APIがなければ、各交通サービスはサイロ化(分断)されたままであり、MaaSのような統合された便利な移動体験は実現できません。 APIエコノミーは、人々の移動をよりスムーズで効率的なものに変える社会インフラとなりつつあります。

ヘルスケア

ヘルスケア分野においても、APIの活用が期待されています。個人の健康・医療に関するデータは、これまで病院の電子カルテ、個人の健康診断結果、ウェアラブルデバイスの活動記録など、様々な場所に分散して管理されていました。APIは、これらの分断されたデータを安全に連携させ、個人の健康増進や医療の質の向上に繋げるための鍵となります。

- PHR(Personal Health Record): 個人が自身の健康・医療情報を一元的に収集・管理するための仕組みです。ウェアラブルデバイスから取得した歩数や心拍数、睡眠データ、血圧計の測定値、病院での検査結果などをAPI連携で集約し、健康状態の可視化や生活習慣の改善に役立てます。

- 遠隔診療・オンライン診療: ビデオ通話システムと電子カルテシステムをAPIで連携させることで、医師は患者の情報を参照しながらオンラインで診察を行えます。

- 地域医療連携: 地域の病院、診療所、薬局などが、患者の同意のもとで診療情報をAPIを介して共有することで、重複した検査や投薬を防ぎ、より質の高い医療を提供できます。

ただし、ヘルスケアデータは極めて機微な個人情報であるため、APIの設計・運用においては、個人情報保護法や各種ガイドラインを遵守し、厳格なセキュリティとプライバシー保護対策を講じることが絶対条件となります。データの標準化(HL7 FHIRなど)も重要な課題です。

小売・Eコマース

競争が激化する小売・Eコマース業界において、APIは顧客体験の向上と業務効率化を実現するための重要なツールとなっています。特に、オンラインとオフラインの垣根をなくすオムニチャネル戦略の推進において、APIは中心的な役割を果たします。

- 在庫・商品情報の連携: 実店舗、自社ECサイト、大手ECモールなど、複数の販売チャネルの在庫情報や商品情報をAPIでリアルタイムに連携させます。これにより、「ECサイトで注文した商品を、最寄りの店舗で受け取る(BOPIS:Buy Online Pick-up In Store)」といった便利なサービスが可能になり、販売機会の損失を防ぎます。

- 顧客データ連携: 店舗のPOSデータとECサイトの購買履歴、会員情報をAPIで統合管理することで、顧客一人ひとりの購買行動を深く理解し、パーソナライズされたマーケティング施策(おすすめ商品のレコメンドなど)を展開できます。

- 外部サービスとの連携: 自社のECサイトに、SNSの認証APIを導入してログインを簡単にしたり、決済代行サービスのAPIを導入して多様な支払い方法に対応したりすることで、顧客の利便性を高め、コンバージョン率の向上を図ります。

APIは、小売業のバックヤード(在庫、受発注)からフロント(顧客接点)まで、あらゆるプロセスを繋ぎ、データに基づいた迅速な意思決定と、一貫性のある優れた顧客体験の提供を支援します。

行政・公共サービス

政府や地方自治体といった行政機関でも、APIの活用とオープンデータの推進が進んでいます。これは「デジタル・ガバメント」の実現に向けた重要な取り組みであり、行政サービスの効率化と透明性の向上、そして官民連携による新たな価値創造を目指すものです。

- オープンデータ: 政府や自治体が保有する公共性の高いデータ(例:人口統計、地理情報、公共施設一覧、避難所情報など)を、二次利用しやすい形式でAPIとして公開します。民間企業や研究者は、これらのデータを活用して、防災アプリや地域活性化に繋がる新しいサービスを開発できます。

- 行政手続きのオンライン化: e-Gov(電子政府の総合窓口)に代表されるように、各種申請や届出といった行政手続きをオンラインで完結させるためのシステムにおいてもAPIが活用されています。将来的には、民間企業のサービスからAPIを介して行政手続きを行える「ワンスオンリー(一度提出した情報は、二度提出する必要がない)」の実現が期待されています。

行政機関によるAPIの公開は、行政サービスの利便性を向上させるだけでなく、民間企業のビジネスチャンスを創出し、社会全体のDXを促進する効果があります。透明性の高いデータ駆動型の行政への転換において、APIは不可欠なインフラと言えるでしょう。

APIエコノミーの実現を支援するAPI管理ツール3選

APIエコノミーへ本格的に参入し、多数のAPIを安全かつ効率的に運用・管理していくためには、専門的な「API管理ツール(APIマネジメントプラットフォーム)」の導入が事実上不可欠となります。これらのツールは、APIのライフサイクル全体を包括的にサポートし、セキュリティの確保、開発者体験の向上、利用状況の分析などを実現します。ここでは、市場で高い評価を得ている代表的な3つのAPI管理ツールを紹介します。

(注:各ツールの機能や特徴は変更される可能性があるため、導入を検討する際は必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。)

| ツール名 | 提供元 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Google Cloud Apigee | ・大規模でミッションクリティカルなAPIプログラムに強み ・AIを活用した高度なセキュリティと分析機能 ・ハイブリッド/マルチクラウド対応の柔軟なデプロイ |

|

| MuleSoft Anypoint Platform | Salesforce | ・APIだけでなく、システム全体の統合(iPaaS)に強み ・「API主導の接続性」という独自のアプローチ ・再利用可能なAPI資産の構築を促進 |

| Azure API Management | Microsoft | ・Microsoft Azureとの親和性が非常に高い ・既存のAzureサービスとの連携が容易 ・ハイブリッド/マルチクラウド環境をサポート |

① Google Cloud Apigee

Google Cloud Apigeeは、世界中の大企業で豊富な導入実績を誇る、高機能なフルライフサイクルAPI管理プラットフォームです。 特に、多数のAPIを公開し、大規模な開発者エコシステムを構築するような、ミッションクリティカルなAPIプログラムに適しています。

Apigeeの主な特徴は以下の通りです。

- 高度なセキュリティ: Apigeeは、OAuth 2.0、OpenID Connect、SAMLといった標準的な認証プロトコルをサポートするだけでなく、GoogleのAI技術を活用した脅威検出機能「Apigee Sense」を提供します。これにより、通常のアクセスパターンから逸脱した不審なAPIトラフィック(ボットによる攻撃など)を自動的に検知し、ブロックすることが可能です。

- 強力な分析機能: APIの利用状況、パフォーマンス、エラー率などを詳細に分析し、カスタマイズ可能なダッシュボードで可視化できます。これにより、ビジネス上の意思決定に繋がるインサイトを得たり、APIの運用上の問題を早期に発見したりできます。

- 柔軟なデプロイオプション: Google Cloud上でフルマネージドサービスとして利用するだけでなく、オンプレミスのデータセンターや他のパブリッククラウドに管理プレーンをデプロイできる「Apigee Hybrid」も提供しています。これにより、既存のIT資産を活かしながら、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境で一貫したAPI管理を実現できます。

- 開発者ポータルの充実: 開発者がAPIを発見し、ドキュメントを参照し、セルフサービスで利用登録できる、カスタマイズ性の高い開発者ポータルを簡単に構築できます。

Apigeeは、APIを戦略的なビジネス資産と位置づけ、本格的なAPIエコノミーの構築を目指す企業にとって、非常に強力な選択肢となるでしょう。(参照:Google Cloud Apigee 公式サイト)

② MuleSoft Anypoint Platform

MuleSoft Anypoint Platformは、API管理機能に加えて、iPaaS(Integration Platform as a Service)としての強力なシステム連携機能も兼ね備えた統合プラットフォームです。 APIを単独で管理するだけでなく、社内外に散在するあらゆるアプリケーション、データ、デバイスを接続することに強みを持っています。

MuleSoftが提唱する独自のアプローチが「API主導の接続性(API-led Connectivity)」です。これは、システム連携を以下の3層のAPIに分けて構築するという考え方です。

- システムAPI: ERPやCRM、データベースといった基幹システムからデータを取得・操作するためのAPI。

- プロセスAPI: 複数のシステムAPIを組み合わせて、特定のビジネスプロセス(例:「受注処理」「顧客情報同期」)をオーケストレーションするためのAPI。

- エクスペリエンスAPI: PC、スマートフォン、パートナーシステムなど、特定のエンドユーザーの体験に合わせてデータを加工・提供するためのAPI。

このアプローチにより、一度作成したAPI(特にシステムAPIやプロセスAPI)を、様々な用途で再利用することが可能になります。 これにより、個別のプロジェクトごとに場当たり的な連携を開発するのではなく、組織全体で再利用可能なAPI資産を積み上げていくことができ、開発の俊敏性とガバナンスを両立させることができます。

APIの設計、開発、テスト、デプロイ、管理、監視といったライフサイクル全体を単一のプラットフォームでカバーできる点が、MuleSoft Anypoint Platformの大きな魅力です。(参照:MuleSoft Anypoint Platform 公式サイト)

③ Azure API Management

Azure API Managementは、Microsoftが提供するAPI管理サービスであり、その最大の強みはMicrosoft Azureの各種サービスとのシームレスな親和性です。 すでにAzureを主要なクラウドプラットフォームとして利用している企業にとっては、導入のハードルが低く、非常に有力な選択肢となります。

Azure API Managementの主な特徴は以下の通りです。

- Azureエコシステムとの統合: Azure Functions(サーバーレスコンピューティング)、Logic Apps(ワークフロー自動化)、Azure Active Directory(ID管理)といった他のAzureサービスと簡単に連携させることができます。これにより、既存のAzure資産を最大限に活用したAPIバックエンドを迅速に構築できます。

- ハイブリッド・マルチクラウド対応: Azure上だけでなく、オンプレミス環境や他のクラウド上にあるAPIも、単一のAzure API Managementインスタンスから一元的に管理できます。これにより、企業の多様なIT環境に柔軟に対応します。

- 包括的な機能: APIゲートウェイ、開発者ポータル、分析機能、セキュリティポリシー(認証、CORS、キャッシュなど)といった、API管理に必要な主要な機能を標準で網羅しています。開発者は、使い慣れたAzure Portalからこれらの機能を直感的に設定・管理できます。

- 従量課金プラン: 大規模な利用を想定したプランに加え、開発・テスト用途や小規模な利用に適した「従量課金(Consumption)」プランが用意されており、スモールスタートしやすい点も魅力の一つです。

特にAzure中心のIT戦略を採る企業にとって、Azure API Managementは、学習コストを抑えながら迅速にAPI管理基盤を立ち上げるための最適なソリューションと言えるでしょう。(参照:Microsoft Azure API Management 公式サイト)

まとめ

本記事では、現代のビジネスにおいて極めて重要な概念となっている「APIエコノミー」について、その基本的な仕組みから市場規模、メリットと課題、成功へのステップ、そして具体的な活用分野に至るまで、多角的に解説してきました。

APIエコノミーとは、単なる技術的なトレンドではありません。それは、企業が持つデータやサービスという無形の資産を、APIという「窓口」を通じて外部と連携させることで、新たな価値とビジネスモデルを共創していく、新しい経済のあり方です。

APIを提供する企業は、新たな収益源の創出や既存サービスの価値向上、オープンイノベーションの促進といった多大なメリットを享受できます。一方で、APIを利用する企業も、開発スピードの向上とコスト削減、高品質な機能の迅速な導入といった恩恵を受け、競争優位性を高めることができます。

しかし、その実現には、セキュリティリスクへの対策、継続的な品質維持と運用コストの管理、法規制の遵守といった課題に真摯に取り組む必要があります。成功のためには、「なぜAPIを公開するのか」という明確なビジネス戦略に基づき、開発者体験(DX)を重視した設計・開発、質の高いドキュメントの整備、そしてAPIマネジメントツールを活用した堅牢な運用体制の構築が不可欠です。

金融(FinTech)や交通(MaaS)から、ヘルスケア、小売、行政に至るまで、APIはすでに社会のあらゆる場面で活用され、私たちの生活やビジネスをより便利で効率的なものに変えつつあります。この大きな潮流は、今後AIやIoTといった技術と融合することで、さらに加速していくことでしょう。

APIエコノミーへの参画は、もはや一部の先進的なIT企業だけのものではなく、あらゆる業界の企業にとって、未来のビジネスチャンスを掴み、持続的な成長を遂げるための重要な経営戦略となっています。この記事が、皆様の企業でAPIエコノミーへの第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。まずは自社の強みとなる資産は何かを見極め、小さな領域からでもAPIの活用を検討してみてはいかがでしょうか。