システムやソフトウェアの開発は、現代のビジネスにおいて不可欠な要素となっています。しかし、思いつきで開発を進めてしまうと、予算超過、納期遅延、品質の低下といった問題に直面し、プロジェクトが失敗に終わるリスクが高まります。このような事態を避け、プロジェクトを成功に導くために極めて重要なのが「開発プロセス」です。

開発プロセスとは、システム開発における一連の作業手順やルールを体系化したものであり、いわば「開発の地図」や「設計図」のような役割を果たします。このプロセスに従うことで、開発チームは共通の認識のもとで効率的に作業を進め、品質の高いシステムを計画通りに完成させることが可能になります。

開発プロセスには、古くから用いられている伝統的なモデルから、近年のスピーディーな市場の変化に対応するための新しいモデルまで、様々な種類が存在します。それぞれのモデルには特有の考え方やメリット・デメリットがあり、プロジェクトの性質や目的に応じて最適なものを選択することが成功の鍵となります。

この記事では、システム開発に携わるプロジェクトマネージャー、エンジニア、そして発注側の担当者の方々に向けて、開発プロセスの基本から、代表的な10種類の開発プロセスモデルの詳細、一般的な開発の流れ、そして自社のプロジェクトに最適なモデルを選ぶためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

目次

開発プロセスとは

システム開発プロジェクトを成功させるためには、技術力だけでなく、プロジェクト全体を管理し、計画通りに進行させるための枠組みが不可欠です。その中核をなすのが「開発プロセス」という概念です。ここでは、開発プロセスの定義と、なぜそれがシステム開発において重要視されるのかについて深く掘り下げていきます。

システム開発におけるプロセス(工程)の重要性

開発プロセスとは、システムやソフトウェアの企画・構想から、要件定義、設計、開発、テスト、リリース、そして運用・保守に至るまでの一連の作業(工程)の流れと、各工程で実施すべきタスク、ルール、成果物などを体系的に定義したものです。単なる作業手順書ではなく、プロジェクトに関わるすべてのメンバーが共通の理解を持ち、一貫性のあるアプローチで開発を進めるための羅針盤とも言えるでしょう。

もし、この開発プロセスが存在しなかったら、どのような問題が起こるでしょうか。想像してみてください。

例えば、あるECサイト構築プロジェクトで、明確な開発プロセスが定められていなかったとします。企画担当者は「とにかく早く商品を売れるサイトが欲しい」と考え、エンジニアは「最新技術を使って拡張性の高いシステムを作りたい」と考え、デザイナーは「デザイン性の高い、ユニークなUIを作りたい」と、それぞれが自身の専門分野の視点だけで動き始めます。

その結果、要件定義は曖昧なまま開発がスタートし、開発の途中で「こんな機能も必要だった」「デザインが使いにくい」といった意見が噴出します。手戻りが頻繁に発生し、スケジュールは大幅に遅延。追加の開発コストもかさみ、最終的に完成したシステムは、誰もが満足しない「つぎはぎ」だらけの品質の低いものになってしまうかもしれません。これは決して大げさな話ではなく、プロセスなき開発現場では日常的に起こりうる事態です。

このような失敗を未然に防ぎ、プロジェクトを成功に導くために、開発プロセスは以下の5つの重要な役割を果たします。

- 品質の担保: 開発プロセスには、各工程で遵守すべき基準や、実施すべきテストの種類などが明確に定義されています。例えば、「コーディング規約」を定めることでコードの品質を均一化したり、「テスト計画」に基づいて網羅的なテストを実施したりすることで、バグや設計ミスを早期に発見し、システムの品質を高いレベルで維持できます。プロセスがなければ、個々の開発者のスキルや経験に品質が依存してしまい、安定した成果は望めません。

- 生産性の向上とコスト・納期の管理: プロセスは、作業の順序や役割分担を明確にし、無駄な作業や手戻りを最小限に抑えます。各工程のゴールが明確であるため、開発チームは迷うことなく作業に集中でき、生産性が向上します。また、WBS(Work Breakdown Structure)などを用いてタスクを細分化し、進捗を管理することで、プロジェクト全体の状況を正確に把握できます。これにより、万が一遅延が発生した場合でも、早期に原因を特定し、対策を講じることが可能になり、予算超過や納期遅延のリスクを大幅に低減できます。

- コミュニケーションの円滑化: システム開発には、プロジェクトマネージャー、エンジニア、デザイナー、品質保証担当者、そして顧客(発注者)など、多くのステークホルダーが関わります。開発プロセスは、これらすべての関係者が使用する「共通言語」として機能します。例えば、「要件定義フェーズでは、要件定義書を完成させる」「基本設計フェーズでは、画面遷移図を作成する」といった共通のルールと成果物があることで、認識の齟齬が生まれにくくなり、円滑なコミュニケーションと意思決定が促進されます。

- 属人化の防止とナレッジの蓄積: 特定の「スーパーエンジニア」の個人的なスキルや知識に依存した開発は、その人が退職したり、異動したりした途端にプロジェクトが停滞するリスクを抱えています。開発プロセスを導入し、設計書やテスト仕様書などのドキュメントを標準化することで、誰が担当しても一定の品質を保てるようになり、業務の属人化を防ぎます。さらに、プロジェクトで得られた知見やノウハウをプロセスに反映させて改善していくことで、それらは個人のものではなく、組織全体の資産として蓄積されていきます。

- リスク管理: システム開発には、技術的な課題、仕様変更、メンバーの離脱など、様々なリスクがつきものです。開発プロセスの中には、これらのリスクをあらかじめ洗い出し、評価し、対策を計画する「リスク管理」の活動が組み込まれています。特に後述するスパイラルモデルなどは、リスク管理そのものを中心に据えた開発モデルです。予期せぬトラブルが発生しても、計画的に対処できるよう備えておくことで、プロジェクトへの影響を最小限に食い止めることができます。

よくある質問として、「プロセスを導入すると、ルールに縛られてかえって開発スピードが落ちるのではないか?」という懸念が挙げられます。確かに、プロジェクトの特性に合わない重厚なプロセスを無理に適用すれば、形式的な作業ばかりが増えて非効率になる可能性があります。しかし、重要なのは、プロジェクトの規模や性質、チームの文化に合わせて適切な開発プロセスモデルを選択し、必要に応じて柔軟にカスタマイズすることです。プロセスは開発を縛るためのものではなく、あくまで成功確率を高めるためのツールなのです。

この記事の次の章では、こうした開発プロセスを具体的に体系化した「開発プロセスモデル」の代表的な種類について、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

代表的な開発プロセスモデル10選

開発プロセスモデルには、プロジェクトの特性やゴールに応じて様々な種類が存在します。ここでは、特に代表的で広く知られている10種類のモデルについて、その特徴、メリット・デメリット、そしてどのようなプロジェクトに向いているのかを解説します。

プロジェクトを開始する前に、これらのモデルの特性を理解し、自社の状況に最も適したものを選択することが、成功への第一歩となります。まずは、各モデルの概要を比較表で確認してみましょう。

| モデル名 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いているプロジェクト |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォール | 厳格な線形プロセス。後戻りしない前提。 | 品質管理がしやすく、進捗把握が容易。 | 仕様変更に弱い。手戻りのコストが大きい。 | 仕様が明確で変更の可能性が低い大規模プロジェクト(例:基幹システム、公共システム) |

| アジャイル | 短いサイクル(スプリント)で反復開発。 | 仕様変更に強い。早期に価値を提供できる。 | 全体像が見えにくい。進捗管理が複雑化しやすい。 | 仕様が不確定な新規事業、市場の変化に迅速に対応したいWebサービス |

| プロトタイプ | 試作品(プロトタイプ)を作成し、確認・修正を繰り返す。 | ユーザーの要望を早期に反映でき、認識の齟齬を防ぐ。 | 試作品の作り込みすぎによるコスト増や、そのまま製品化してしまうリスクがある。 | UI/UXが重要なシステム、新規性の高いコンセプトのシステム |

| スパイラル | 設計・開発・評価のサイクルを螺旋状に繰り返しながら規模を拡大。 | リスクを早期に発見・対処できる。 | プロセスが複雑で管理が難しい。コストや期間の予測が困難。 | 大規模でリスクが高く、技術的な挑戦を含むプロジェクト(例:研究開発要素の強いシステム) |

| V字 | 開発工程とテスト工程を対応させて進める。 | テストの網羅性が高く、品質向上に大きく貢献する。 | ウォーターフォール同様、上流工程での仕様変更に弱い。 | 高い品質と信頼性が求められるシステム(例:金融、医療、自動車の制御システム) |

| インクリメンタル | 機能単位で分割し、一つずつ完成させていく。 | 早期に部分的な成果物を提供できる。仕様変更にも比較的柔軟。 | 機能間の連携が複雑になる可能性。全体最適化が難しい場合がある。 | 機能ごとに独立して開発・リリースできる大規模システム |

| RAD | 開発支援ツールを多用し、高速な開発を目指す。 | 開発期間が短い。ユーザー参加型で進めやすい。 | 大規模プロジェクトには不向き。品質がツールの性能に依存する。 | 小規模で短納期が求められる業務アプリケーション |

| イテレーティブ | 反復的に機能を洗練させていく。 | 早期に動作するコア機能を提供でき、フィードバックを反映しやすい。 | 全体のスコープが曖昧になりやすく、開発が長期化する可能性がある。 | コア機能を最初に確定し、徐々に拡張していくプロジェクト |

| リポジトリ | 中央のデータリポジトリ(格納庫)を中心に開発を進める。 | データの一貫性・整合性が保たれる。コンポーネントの再利用性が高い。 | リポジトリの管理が複雑で、性能問題のリスクがある。 | データ中心の大規模システム、複数のシステムでデータを共有する場合 |

| DevOps | 開発チームと運用チームが連携し、継続的に価値を提供する文化・手法。 | リリースサイクルの高速化とシステムの安定性向上を両立できる。 | ツール導入だけでなく、組織文化の変革が必要で導入ハードルが高い。 | 継続的な改善と高速なサービス提供が求められるWebサービスやSaaS |

それでは、各モデルを個別に詳しく見ていきましょう。

① ウォーターフォールモデル

ウォーターフォールモデルは、システム開発の各工程を「要件定義→設計→開発→テスト→リリース」の順に、滝の水が上から下に流れるように直線的に進めていく、最も古典的で基本的な開発モデルです。原則として、前の工程が完全に完了しないと次の工程には進めず、後戻りは想定されていません。

- メリット:

- 計画性と管理のしやすさ: 各工程の開始前に行うべきことと成果物が明確なため、全体のスケジュールやコストの見積もりが立てやすく、進捗管理が容易です。

- 品質の確保: 各工程で成果物に対するレビューを徹底することで、品質を確保しやすいとされています。ドキュメントもしっかりと作成されるため、システムの仕様が明確に残ります。

- デメリット:

- 仕様変更への対応力不足: 最大の弱点は、仕様変更に極めて弱いことです。開発の後半、例えばテスト工程で要件定義の不備が見つかった場合、手戻りのコストは甚大になります。

- 顧客が成果物を見るのが最後になる: 顧客やユーザーが実際に動くシステムに触れることができるのは、全工程が終了した最終段階です。そのため、「思っていたものと違う」という認識の齟齬が発生するリスクがあります。

- 向いているプロジェクト:

仕様が完全に固まっており、開発途中で変更が発生する可能性が極めて低いプロジェクトに最適です。具体的には、業務内容が確立されている企業の基幹システムや、法律や制度に基づいて要件が厳密に決まっている公共システムなどが挙げられます。

② アジャイル開発モデル

アジャイル(Agile)とは「素早い」「機敏な」という意味で、その名の通り、市場や顧客の要求の変化に迅速かつ柔軟に対応することを目指す開発モデルの総称です。ウォーターフォールのように全体を一度に計画するのではなく、「イテレーション」または「スプリント」と呼ばれる1〜4週間程度の短い期間を単位として、「計画→設計→開発→テスト」のサイクルを繰り返します。

- メリット:

- 仕様変更への柔軟性: 短いサイクルで開発とレビューを繰り返すため、途中で仕様変更や追加要望があっても柔軟に対応できます。

- 早期の価値提供: 優先度の高い機能から開発していくため、顧客は早い段階で実際に動くソフトウェアを手にし、フィードバックを提供できます。これにより、プロダクトの価値を最大化できます。

- デメリット:

- 全体像の把握と進捗管理の難しさ: 厳密な初期計画を立てないため、プロジェクト全体の最終的なスコープや納期、コストの正確な予測が難しい場合があります。

- ドキュメントが不足しがち: 開発スピードを重視するため、詳細な設計書などが後回しにされ、ノウハウが属人化するリスクがあります。

- 向いているプロジェクト:

仕様が固まっていない新規事業の開発や、ユーザーの反応を見ながら改善を繰り返していくWebサービス、スマートフォンアプリなど、変化への対応力が求められるプロジェクトに非常に有効です。代表的な手法として、チームの役割やイベントを定義した「スクラム」や、技術的なプラクティスを重視する「エクストリーム・プログラミング(XP)」などがあります。

③ プロトタイプモデル

プロトタイプモデルは、開発の初期段階でシステムの試作品(プロトタイプ)を作成し、それを顧客やユーザーに実際に操作してもらい、フィードバックを得ながら本開発を進めていくモデルです。百聞は一見に如かず、の考え方に基づいています。

- メリット:

- 認識の齟齬の防止: ユーザーは早い段階で完成品のイメージを具体的に掴むことができます。これにより、「作ってみたらイメージと全然違った」という致命的な手戻りを防ぐことができます。

- ユーザーニーズの的確な把握: 実際にプロトタイプに触れてもらうことで、ユーザー自身も気づいていなかった潜在的な要望や改善点を引き出しやすくなります。

- デメリット:

- コストと時間の増加: プロトタイプの作成に別途コストと時間が必要です。また、ユーザーからの要望が際限なく出てきて、スコープが拡大してしまうリスクもあります。

- プロトタイプの品質問題: 「使い捨て」のはずのプロトタイプを、時間がないからとそのまま本番システムに流用しようとすると、品質や性能、セキュリティ面に問題が生じる可能性があります。

- 向いているプロジェクト:

ユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)がシステムの成否を大きく左右するプロジェクトに最適です。また、これまでにない全く新しいコンセプトのシステムで、関係者間でのイメージ共有が難しい場合にも有効な手法です。

④ スパイラルモデル

スパイラルモデルは、ウォーターフォールモデルの計画性と、プロトタイプモデルの反復性を組み合わせ、「リスク管理」を中心に据えた開発モデルです。システムの仕様を「設計→プロトタイピング→評価→リスク分析」というサイクルで繰り返し検討し、螺旋(スパイラル)を描くように徐々に開発の規模を大きくしていきます。

- メリット:

- 高いリスク管理能力: 各サイクルで必ずリスク分析を行うため、技術的な課題や仕様の不確実性といったリスクを早期に発見し、対処することが可能です。

- 仕様変更への柔軟性: プロトタイピングを繰り返すため、顧客のフィードバックを反映しやすく、仕様変更にも比較的柔軟に対応できます。

- デメリット:

- プロセスの複雑さ: サイクルを何度も繰り返すため、プロジェクト管理が非常に複雑になり、高度なマネジメントスキルが要求されます。

- コスト・期間の予測困難: プロジェクトの初期段階では、サイクルを何回繰り返すかが不確定なため、全体のコストや期間の見積もりが難しいという側面があります。

- 向いているプロジェクト:

これまでに前例のない大規模で複雑なシステムや、新しい技術を採用するなど技術的なリスクが高いプロジェクトに適しています。航空宇宙システムの開発など、失敗が許されないクリティカルな分野で採用されることがあります。

⑤ V字モデル

V字モデルは、ウォーターフォールモデルの派生形であり、開発工程とテスト工程の関連性を重視したモデルです。開発プロセスがV字の左側を下降し、テストプロセスがV字の右側を上昇するように対応付けられています。

- 対応関係の例:

- メリット:

- 品質の向上: 各開発工程の段階で、それに対応するテストの計画・設計(テストケースの作成など)を並行して進めます。これにより、テストの観点が明確になり、抜け漏れのない網羅的なテストが実施できるため、システムの品質が大幅に向上します。

- 不具合の早期発見: 設計段階での矛盾や曖昧さを、テスト設計の過程で発見できる可能性があります。

- デメリット:

- 仕様変更への弱さ: 基本はウォーターフォールモデルであるため、上流工程(要件定義や基本設計)での仕様変更には弱く、手戻りのコストが大きくなります。

- 向いているプロジェクト:

高い品質と信頼性が最優先で求められるミッションクリティカルなシステムに最適です。例えば、誤作動が許されない金融システム、医療機器の組み込みソフトウェア、自動車の電子制御ユニット(ECU)の開発などで採用されます。

⑥ インクリメンタルモデル

インクリメンタルモデルは、開発するシステム全体を、独立して動作可能な小さな機能(インクリメント)に分割し、その機能単位でウォーターフォール的に開発・リリースを繰り返していくモデルです。すべての機能が完成するのを待たずに、完成した機能から順次ユーザーに提供していきます。

- メリット:

- 早期の成果物提供: 開発の早い段階で、システムの一部分だけでもユーザーが利用できるようになります。これにより、早期にフィードバックを得たり、ビジネス上の価値を生み出したりできます。

- 仕様変更への対応: 機能単位で開発するため、まだ開発に着手していない機能については仕様変更に柔軟に対応できます。

- デメリット:

- システム全体の最適化の難しさ: 各インクリメントを独立して開発するため、機能間のインターフェース(連携部分)の設計が非常に重要になります。この設計が不十分だと、後から機能を追加する際に大規模な改修が必要になるなど、システム全体として最適な構成にならないリスクがあります。

- 向いているプロジェクト:

システム全体を明確な機能単位に分割できる大規模プロジェクトに適しています。例えば、基幹システムのリプレイスなどで、会計機能、人事機能、販売管理機能といった単位で段階的にリリースしていくようなケースが考えられます。

⑦ RAD(高速アプリケーション開発)モデル

RAD(Rapid Application Development)は、その名の通り高速なアプリケーション開発を目指すモデルです。プロトタイピングを多用し、CASEツール(Computer Aided Software Engineering:ソフトウェア開発を支援するツール)などを積極的に活用することで、開発プロセスを効率化・自動化し、開発期間の短縮を図ります。

- メリット:

- 開発期間の短縮: ユーザーの積極的な参加のもと、プロトタイプのレビューと修正を短期間で繰り返すため、従来のウォーターフォールモデルに比べて開発期間を大幅に短縮できます。

- 手戻りの削減: ユーザーが開発の初期段階から深く関与するため、完成後の「イメージと違う」という手戻りを効果的に防げます。

- デメリット:

- 適用範囲の限定: 大規模で複雑なシステムや、高い性能・信頼性が求められるシステムには不向きです。

- ツールへの依存: 開発の効率や品質が、使用するCASEツールなどの性能に大きく依存します。

- 向いているプロジェクト:

比較的小規模で、短納期が厳しく求められる業務アプリケーションの開発などに向いています。ユーザー部門の要求が明確で、開発プロセスに積極的に協力してくれる体制があることが成功の条件となります。

⑧ イテレーティブモデル

イテレーティブ(Iterative)とは「反復的な」という意味です。イテレーティブモデルは、まずシステムのコアとなる最小限の機能セットを実装し、その後の反復(イテレーション)を通じて、機能を追加・改善しながらシステムを徐々に完成させていくモデルです。アジャイル開発と概念は似ていますが、アジャイルが文化やプラクティスを含む広範な概念であるのに対し、イテレーティブはよりプロセスそのものに焦点を当てた言葉として使われます。

- メリット:

- 早期に動作するプロダクトの提供: 開発の早い段階で、実際に動作するコア機能が完成するため、リスクの検証や基本的なユーザビリティの確認が可能です。

- フィードバックの反映: 反復ごとにユーザーからのフィードバックを取り入れ、プロダクトをより良いものに洗練させていくことができます。

- デメリット:

- スコープ管理の難しさ: 全体のスコープ(どこまで開発するか)を厳密に定義せずに進めることが多いため、開発が際限なく続いてしまい、予算や期間が想定を上回るリスクがあります。

- 向いているプロジェクト:

主要なコア機能は明確であるものの、付随する機能の詳細は市場の反応を見ながら決めたい、といったプロジェクトに適しています。例えば、新しいオンラインサービスの立ち上げで、まずは決済と商品表示のコア機能だけをリリースし、ユーザーの動向を見ながらレコメンド機能やレビュー機能を追加していく、といった進め方が考えられます。

⑨ リポジトリモデル

リポジトリモデルは、システム開発の中心に「リポジトリ」と呼ばれる共有データストア(データを一元的に格納・管理する場所)を置き、すべての開発ツールやソフトウェアコンポーネントがこのリポジトリを介してデータのやり取りを行うアーキテクチャスタイルに基づいています。

- メリット:

- データの一貫性と整合性: すべてのデータが一元管理されるため、データの重複や不整合を防ぎ、システム全体としての一貫性を保ちやすくなります。

- 再利用性と保守性の向上: 各コンポーネントはリポジトリを介して疎結合になるため、コンポーネントの追加や変更、再利用が容易になります。

- デメリット:

- リポジトリの管理の複雑さ: リポジトリの設計や管理が非常に重要かつ複雑になります。また、すべてのアクセスがリポジトリに集中するため、リポジトリ自体がシステムの性能ボトルネックや単一障害点(そこが故障するとシステム全体が停止する箇所)になるリスクがあります。

- 向いているプロジェクト:

大量のデータを扱い、そのデータの一貫性が非常に重要な大規模システムに適しています。例えば、CAD(Computer-Aided Design)システムや、複数のサブシステムが密にデータ連携するような複雑な情報システムなどで採用されることがあります。

⑩ DevOps

DevOps(デブオプス)は、Development(開発)とOperations(運用)を組み合わせた造語で、厳密には開発モデルというよりも、開発チームと運用チームが密接に連携・協力し、ビジネス価値を迅速かつ継続的に提供することを目指す文化、プラクティス、考え方を指します。

- 背景: 従来、開発チームは「新しい機能を早くリリースしたい」、運用チームは「システムを安定稼働させたい」という相反する目標を持ち、対立構造に陥りがちでした。DevOpsは、この壁を取り払い、両者が共通の目標に向かって協力する体制を築きます。

- メリット:

- リリースの高速化と品質向上: CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)といった自動化の仕組みを導入することで、開発したコードを迅速かつ安全に本番環境にリリースできます。また、開発段階から運用視点でのテストを行うことで、システムの安定性も向上します。

- 迅速なフィードバックサイクル: リリースした機能に対するユーザーの反応やシステムの稼働状況といったデータを素早く開発チームにフィードバックし、次の改善に活かすことができます。

- デメリット:

- 文化の変革が必要: 単にツールを導入するだけでは実現できず、組織のサイロ化を打破し、チーム間の協力体制を築くというマインドセット、組織文化の変革が必要であり、導入のハードルは高いです。

- 向いているプロジェクト:

SaaS(Software as a Service)やWebサービスなど、頻繁な機能アップデートと高い安定稼働の両方がビジネスの競争力に直結するようなサービスには、今やDevOpsの考え方が不可欠となっています。

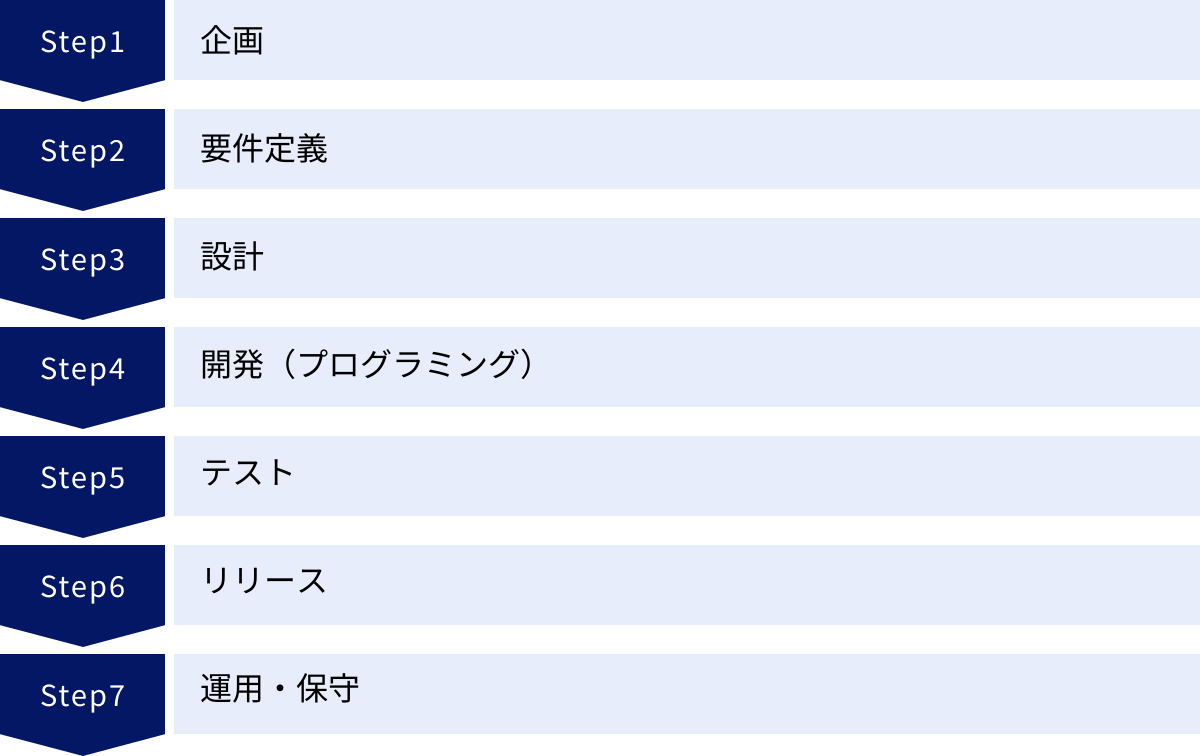

開発プロセスの一般的な流れ7ステップ

ここまで様々な開発プロセスモデルを紹介しましたが、モデルによって工程の順序や反復の有無は異なるものの、システム開発に含まれる基本的な作業要素には共通点が多くあります。ここでは、最も古典的で理解しやすいウォーターフォールモデルをベースに、一般的な開発プロセスがどのようなステップで進むのかを、7つの段階に分けて具体的に解説します。これらのステップは、アジャイル開発など他のモデルにおいても、形を変えて存在しています。

① ステップ1:企画

すべてのシステム開発は、この「企画」フェーズから始まります。これは、「なぜこのシステムを作るのか?」「このシステムで何を解決したいのか?」という、開発の根本的な目的とゴールを定める最も重要なステップです。

- 主な活動内容:

- 現状の課題分析: 既存の業務プロセスにおける非効率な点、手作業によるミス、顧客満足度の低下など、解決すべき課題を洗い出します。

- 目的・ゴールの設定: 課題を解決した結果、どのような状態を目指すのかを明確にします。「業務効率を30%向上させる」「問い合わせ対応時間を半分に短縮する」など、できるだけ具体的な目標を設定します。

- システム化の範囲の決定: 課題解決のために、どこからどこまでをシステム化するのか、大まかな範囲を定義します。

- 投資対効果(ROI)の試算: 開発にかかる概算コストと、システム導入によって得られる効果(コスト削減、売上向上など)を比較し、プロジェクトの妥当性を評価します。

- このステップの重要性: ここで設定された目的が、プロジェクト全体の羅針盤となります。目的が曖昧なまま進むと、後工程で仕様がぶれたり、完成したシステムが誰の課題も解決しない「使われないシステム」になったりする危険性があります。

- 主な成果物: 企画書、提案依頼書(RFP ※外部に開発を委託する場合)

② ステップ2:要件定義

企画で決定した目的とゴールを、システムが実装すべき機能や満たすべき性能として、具体的な「要求仕様(要件)」に落とし込んでいくステップです。発注者(ユーザー)と開発者の間で、「これから作るシステムはこういうものです」という合意を形成する、極めて重要な工程です。

- 主な活動内容:

- ヒアリング: ユーザー(実際にシステムを使う人)に業務内容や現在の課題、システムへの要望などを詳しくヒアリングします。

- 要件の整理・定義: ヒアリング内容をもとに、システムに必要な要件を整理し、文書化します。要件は大きく2つに分類されます。

- 機能要件: システムが「何をするか」を定義するもの。例:「商品検索機能」「顧客管理機能」「見積書作成機能」など。

- 非機能要件: 機能以外の品質に関する要件。「性能(レスポンス時間)」「可用性(稼働率)」「セキュリティ」「保守性」など、システムの使い勝手や信頼性を左右する重要な要素です。

- このステップの重要性: 要件定義の質がプロジェクトの成否を決めると言っても過言ではありません。この段階での定義漏れや認識のズレは、後の工程で発覚すると大規模な手戻りを引き起こし、コストとスケジュールの両方に深刻な影響を与えます。

- 主な成果物: 要件定義書

③ ステップ3:設計

要件定義書で定められた要件を、どのようにしてシステムとして実現するか、具体的な設計図に落とし込むステップです。設計は大きく「外部設計(基本設計)」と「内部設計(詳細設計)」の2段階に分かれます。

外部設計(基本設計)

外部設計は、主にユーザーの視点から見たシステムの仕様を設計する工程です。要件定義で決めた機能要件を、ユーザーが直接触れる部分を中心に具体化していきます。

- 主な活動内容:

- 機能分割: システム全体の機能を、より小さなサブシステムや機能モジュールに分割します。

- 画面・帳票設計: ユーザーが操作する画面のレイアウト、ボタンの配置、表示項目などを設計します(UI設計)。また、システムから出力される帳票やレポートのフォーマットも設計します。

- データベース設計(論理設計): システムで扱うデータをどのように整理し、格納するかを設計します。

- インターフェース設計: 他のシステムと連携する場合、そのデータのやり取りの方法などを設計します。

- このステップの重要性: ユーザーが直接目にする部分の設計であるため、この段階でユーザーにレビューしてもらい、操作性や業務の流れに問題がないかを確認することが重要です。

- 主な成果物: 基本設計書(画面設計書、帳票設計書、ER図などを含む)

内部設計(詳細設計)

内部設計は、主に開発者の視点から、外部設計で定められた仕様をどのようにプログラムで実現するかを詳細に設計する工程です。

- 主な活動内容:

- モジュール内部の設計: 各機能モジュールをさらに細かく分割し、個々のプログラム(クラスや関数)がどのような処理を行うか、そのロジックを設計します。

- データベース設計(物理設計): 論理設計を元に、実際のデータベース上でのテーブル定義、インデックス設定など、物理的な実装方法を設計します。

- 詳細なインターフェース設計: モジュール間のデータの受け渡し方法などを具体的に定義します。

- このステップの重要性: この詳細設計書が、次のプログラミング工程における直接の「指示書」となります。プログラマーが迷いなくコーディングに着手できるよう、処理の手順や条件分岐、エラー処理などを曖昧さなく記述する必要があります。

- 主な成果物: 詳細設計書(クラス図、シーケンス図、モジュール仕様書などを含む)

④ ステップ4:開発(プログラミング)

詳細設計書に基づいて、プログラマーが実際にプログラミング言語を用いてソースコードを記述していく、いわゆる「ものづくり」の中心となるステップです。実装やコーディングとも呼ばれます。

- 主な活動内容:

- 開発環境の構築: プログラミングに必要なPC、サーバー、ソフトウェア(統合開発環境(IDE)、コンパイラ等)を準備します。

- コーディング: 詳細設計書に従って、プログラムを作成します。

- コードレビュー: 作成したコードを他の開発者がチェックし、バグの混入や設計書との乖離、コーディング規約違反がないかなどを確認します。

- このステップの重要性: 設計書を正確にコードに落とし込むことが求められます。また、決められたコーディング規約を遵守することで、コードの可読性や保守性を高めることが重要です。

⑤ ステップ5:テスト

開発工程で作成されたプログラムが、設計通りに正しく動作するか、要件を満たしているか、そして不具合(バグ)がないかを確認する非常に重要なステップです。テストは、小さな単位から大きな単位へと、段階的に進められます。

単体テスト

- 目的: 作成したプログラムの最小単位である関数やメソッド、モジュールが、個々に意図した通りに動作するかを検証します。

- 担当者: 主にそのコードを記述した開発者自身が行います。

- 視点: 詳細設計書通りに作られているかを確認します。

結合テスト

- 目的: 単体テストをパスした複数のモジュールを組み合わせて、モジュール間の連携(インターフェース)がうまく機能するかを検証します。

- 担当者: 開発チームが担当します。

- 視点: 基本設計書通りにモジュール群が連携して動作するかを確認します。

システムテスト

- 目的: すべてのモジュールを結合したシステム全体として、要件定義で定められた機能要件・非機能要件をすべて満たしているかを検証します。

- 担当者: 開発チームとは独立した品質保証(QA)チームなどが担当することが多いです。

- 視点: 要件定義書通りにシステム全体が機能・性能を満たしているかを確認します。性能テストや負荷テストなどもこの段階で実施されます。

受け入れテスト

- 目的: 最終的な納品前に、発注者(ユーザー)が実際の業務データや業務シナリオに沿ってシステムを操作し、要求が満たされているかを最終確認します。UAT(User Acceptance Test)とも呼ばれます。

- 担当者: 発注者(ユーザー)自身が主体となって行います。

- 視点: 実際の業務で問題なく使えるか、というユーザー視点で最終判断を下します。このテストに合格して初めて、システムは「検収」となります。

⑥ ステップ6:リリース

すべてのテストに合格したシステムを、ユーザーが実際に利用できる本番環境へ展開するステップです。

- 主な活動内容:

- 本番環境への配置(デプロイ): 完成したプログラムやデータを本番サーバーに配置します。

- データ移行: 旧システムがある場合、そこからデータを新しいシステムへ移行します。

- 利用者向けトレーニング: システムの操作方法などについて、ユーザーへの説明会や研修を実施します。

- マニュアルの提供: 操作マニュアルや運用マニュアルを整備し、提供します。

⑦ ステップ7:運用・保守

システムはリリースして終わりではありません。ビジネス価値を生み出し続けるためには、リリース後の運用・保守が不可欠です。

- 主な活動内容:

- 運用:

- システム監視: サーバーやネットワークが正常に稼働しているかを24時間365日監視します。

- バックアップ: 万が一の障害に備え、定期的にデータをバックアップします。

- トラブルシューティング: 障害発生時に原因を調査し、復旧作業を行います。

- 問い合わせ対応: ユーザーからの操作方法に関する質問や要望に対応します(ヘルプデスク)。

- 保守:

- 不具合修正: 運用開始後に見つかったバグを修正します。

- 機能改善・追加: ユーザーからの要望やビジネス環境の変化に対応するため、機能の改善や追加開発を行います。

- 環境変化への対応: OSやミドルウェアのバージョンアップ、法改正などに伴うシステムの改修を行います。

- 運用:

これらの7つのステップは、システム開発のライフサイクルを構成する基本的な要素です。どの開発モデルを採用するにせよ、これらの活動を適切なタイミングと方法で実施することが、プロジェクトの成功に繋がります。

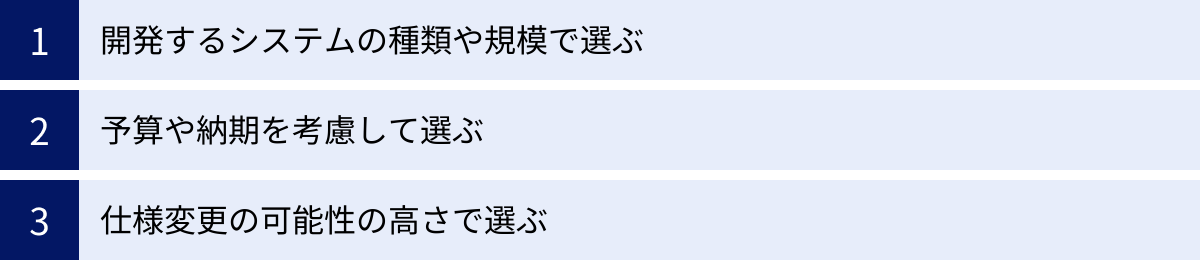

自社に合った開発プロセスモデルの選び方

代表的な10種類の開発プロセスモデルを紹介しましたが、「結局、自分のプロジェクトにはどれを使えばいいのか?」と迷う方も多いでしょう。最適なモデルは、プロジェクトの状況によって異なります。万能なモデルは存在せず、プロジェクトの特性を多角的に分析し、最も適したモデルを選択する、あるいは複数のモデルの利点を組み合わせることが重要です。ここでは、自社に合ったモデルを選ぶための3つの主要な判断基準を解説します。

開発するシステムの種類や規模で選ぶ

プロジェクトで開発しようとしているシステムがどのような性質を持つかは、モデル選定における最も基本的な要素です。

- 大規模で仕様が確定している基幹システム・公共システムの場合:

企業の会計、人事、生産管理などを担う基幹システムや、法律・制度に基づいて仕様が厳密に定められる公共システムなどは、開発途中で大幅な仕様変更が発生する可能性が低いという特徴があります。このようなプロジェクトでは、計画性、進捗管理の容易さ、そして厳格な品質管理が重視されます。

そのため、ウォーターフォールモデルが非常に適しています。各工程を順番にこなし、ドキュメントを整備しながら着実に進めるスタイルが、プロジェクトの安定的な進行を支えます。また、品質をさらに重視するなら、テスト工程を体系的に組み込んだV字モデルも有力な選択肢となります。 - 新規事業のWebサービスや仕様が不確定なシステムの場合:

世の中にまだない新しいサービスや、市場の反応を見ながら方向性を決めたいプロダクトの場合、最初に完璧な仕様を固めることは不可能です。むしろ、いかに早く最低限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を市場に投入し、ユーザーからのフィードバックを得て、素早く改善を繰り返せるかが成功の鍵となります。

このようなプロジェクトには、変化への柔軟性が高いアジャイル開発モデルが最適です。短いサイクルで開発とリリースを繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながらプロダクトを成長させることができます。また、ユーザーインターフェースの使いやすさが成否を分けるような場合は、試作品で手触り感を確認できるプロトタイプモデルを併用するのも非常に効果的です。 - 技術的なリスクが高い、研究開発要素の強いプロジェクトの場合:

前例のない新技術の採用や、実現可能性が不透明な機能の開発など、技術的な挑戦を伴うプロジェクトでは、リスクをいかに管理するかが最重要課題となります。

この場合、リスクの発見と対策をプロセスの中核に据えたスパイラルモデルが適しています。設計、プロトタイピング、評価、リスク分析のサイクルを繰り返すことで、実現可能性を慎重に探りながら、安全に開発を進めることができます。

予算や納期を考慮して選ぶ

プロジェクトに割り当てられた予算と納期も、モデル選定を左右する重要な制約条件です。

- 予算と納期が厳格に決まっている場合:

「この予算と納期は絶対に守らなければならない」という強い制約があるプロジェクトでは、計画の精度と進捗管理の透明性が求められます。ウォーターフォールモデルは、最初に詳細な計画を立て、それに沿って進捗を管理していくため、予算やスケジュールの予測が立てやすいという利点があります。ただし、これはあくまで「途中で大きな仕様変更が起こらない」という前提があってこそ成り立つ話です。もし仕様変更のリスクが高いのに厳格な予算・納期が課せられている場合、それはプロジェクト計画そのものに無理がある可能性を疑うべきかもしれません。 - とにかく早くリリースすることが最優先の場合:

競合に先駆けてサービスを市場に投入したい、特定のイベントに合わせてリリースしたいなど、開発期間の短縮が至上命題となるプロジェクトもあります。

このような場合は、その名の通り高速開発を目指すRAD(高速アプリケーション開発)モデルが候補に挙がります。開発支援ツールを駆使し、ユーザーを巻き込みながらプロトタイピングを繰り返すことで、劇的な期間短縮が期待できます。ただし、適用できるのは比較的小規模なアプリケーションに限られます。より汎用的な選択肢としては、価値の高い機能から順に素早くリリースしていくアジャイル開発モデルも非常に有効です。 - 予算や納期に比較的余裕があり、品質を最大限に高めたい場合:

人命に関わる医療システムや、大規模な金融取引システムなど、わずかな不具合も許されないミッションクリティカルなシステム開発では、時間やコストをかけてでも、最高の品質を追求する必要があります。

このようなケースでは、テストの網羅性を高め、品質向上に大きく貢献するV字モデルが最も適していると言えるでしょう。

仕様変更の可能性の高さで選ぶ

開発途中で仕様変更が発生する可能性がどの程度あるか、という予測は、モデル選定において決定的に重要です。

- 仕様変更がほとんど想定されない場合:

前述の基幹システムや公共システムのように、要件がほぼ完全に固定されているプロジェクトであれば、直線的に開発を進めるウォーターフォールモデルやV字モデルが効率的です。後戻りがないため、無駄なく計画通りにプロジェクトを進行できます。 - 仕様変更が頻繁に発生することが予想される場合:

これが現代の多くのソフトウェア開発、特にBtoCのWebサービスやアプリ開発における現実です。仕様変更が発生する背景には、以下のような様々な要因があります。- 市場の変化: 競合他社が新しい機能をリリースした。

- ユーザーのフィードバック: 実際に使ってみたら「使いにくい」「こんな機能が欲しい」という声が多数挙がった。

- 技術の進化: より優れた実現方法が見つかった。

- ビジネス戦略の変更: 会社の事業方針が変わり、システムの役割も見直された。

このような不確実性の高い環境下でウォーターフォールモデルを採用するのは、非常に危険です。変化に対応できず、完成した頃には時代遅れの「使えない」システムになってしまうリスクがあります。

したがって、仕様変更が頻繁に起こりうるプロジェクトでは、変更を「悪」ではなく「当然のこと」として受け入れ、プロセスに組み込んでいるモデルを選択することが鉄則です。具体的には、アジャイル開発モデル、プロトタイプモデル、イテレーティブモデルなどがこれに該当します。これらのモデルは、短いサイクルでのフィードバックループを基本としており、変化を学習の機会と捉え、プロダクトをより良い方向へ進化させる力を持っています。

最終的に、自社のプロジェクトに最適なモデルは一つとは限りません。例えば、大規模なシステムをアジャイルで開発しつつ、UIに関わる部分はプロトタイプモデルの手法を取り入れたり、基盤となる部分はウォーターフォールで固め、その上のアプリケーション層はアジャイルで開発したりと、複数のモデルを柔軟に組み合わせる「ハイブリッド型」のアプローチも非常に有効です。重要なのは、各モデルの思想と特性を深く理解し、プロジェクトが直面している課題を解決するために最適な「道具」を選択することなのです。

開発プロセスを成功させるための3つのポイント

最適な開発プロセスモデルを選択することは、プロジェクト成功のための重要な第一歩です。しかし、モデルという「型」を用意しただけでは、プロジェクトは自動的に成功へと向かうわけではありません。どのモデルを採用するかにかかわらず、その効果を最大限に引き出し、プロジェクトを成功に導くためには、普遍的に重要ないくつかのポイントが存在します。ここでは、特に重要な3つのポイントについて解説します。

① 開発の目的とゴールを明確に共有する

これは、技術的な議論以前の、最も根本的かつ重要な要素です。開発チーム、企画担当者、営業部門、そして経営層まで、プロジェクトに関わるすべてのステークホルダーが「何のためにこのシステムを作るのか」というビジネス上の目的と、「このプロジェクトが完了したときに、どのような状態になっていれば成功と言えるのか」というゴールを、具体的かつ明確に共有している必要があります。

目的やゴールが曖昧なままプロジェクトが始まると、様々な問題が発生します。

- 判断基準の欠如: 開発途中で仕様の選択に迷ったときや、予期せぬ問題が発生したときに、立ち返るべき判断の軸がありません。その結果、声の大きい人の意見に流されたり、目先の技術的な面白さに走ったりと、場当たり的な意思決定が繰り返され、プロジェクトは迷走します。

- チームのモチベーション低下: メンバーは「何のためにこの作業をしているのか」という意義を見出せず、ただ指示されたタスクをこなすだけの「やらされ仕事」になってしまいます。当事者意識が薄れ、品質や納期に対する責任感も希薄になりがちです。

- 無駄な機能の実装: 本来の目的から外れた、些末な機能の追加に時間とコストを費やしてしまい、本当に価値のあるコア機能の開発が疎かになることがあります。

こうした事態を避けるためには、プロジェクトのキックオフ時に、「このシステムを通じて、顧客のどのような課題を解決するのか」「それによって、自社の売上や利益、業務効率にどのようなインパクトを与えるのか」といったレベルまで、目的を深く掘り下げて言語化し、全員で合意形成することが不可欠です。

さらに、そのゴールを測定可能な指標に落とし込むことも有効です。例えば、「新規顧客獲得数を前年比150%にする」「問い合わせ対応の平均処理時間を20%削減する」といったKGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)を設定し、それをチーム全員が見える場所に掲示しておくことで、日々の活動が常にゴールに向かっているかを確認しながら進めることができます。

② チーム内のコミュニケーションを円滑にする

システム開発は、個人の力だけで成し遂げられるものではなく、多様な専門性を持つメンバーが協力し合う「チームスポーツ」です。したがって、チーム内の情報伝達や意思疎通がスムーズに行われるかどうかは、プロジェクトの生産性と品質に直結します。

コミュニケーションが不足しているチームでは、以下のような問題が頻発します。

- 認識のズレと手戻り: あるエンジニアが仕様の解釈を間違えたまま実装を進めてしまい、後になって大規模な修正が必要になる。

- 問題の隠蔽と炎上: 担当者が一人で問題を抱え込み、報告が遅れた結果、手遅れな状態になってから問題が発覚する。

- ノウハウの属人化: 特定のメンバーしか知らない情報(ブラックボックス)が増え、チーム全体のパフォーマンスが上がらない。

円滑なコミュニケーションを促進するためには、意識論だけでなく、仕組みとして工夫することが重要です。

- 定例ミーティングの実施: アジャイル開発における「デイリースクラム(朝会)」のように、毎日短時間でもチームで集まり、進捗、課題、今日の予定を共有する場を設けることは非常に効果的です。これにより、問題の早期発見や、メンバー間の助け合いが促進されます。

- コミュニケーションツールの活用: ビジネスチャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)、タスク管理ツール(Jira, Backlogなど)、バージョン管理システム(Gitなど)といったツールを適切に活用し、情報の流れをオープンかつ透明に保つことが重要です。やり取りの履歴が残るため、「言った言わない」問題も防げます。

- 心理的安全性の確保: これはおそらく最も重要で、かつ難しい要素です。「こんな初歩的な質問をしても大丈夫だろうか」「失敗を報告したら怒られるのではないか」といった不安を感じることなく、誰もが率直に意見を言え、問題を早期に共有できる雰囲気、すなわち「心理的安全性」の高いチーム文化を醸成することが不可欠です。リーダーは、メンバーの意見を傾聴し、失敗を責めるのではなく、チームで解決策を考える姿勢を示すことが求められます。

優れたプロセスやツールも、それを使いこなすチームのコミュニケーション基盤が脆弱では宝の持ち腐れになってしまいます。活発なコミュニケーションこそが、プロジェクトを推進するエンジンなのです。

③ 進捗管理を徹底する

どのような開発モデルを選択したとしても、計画通りにプロジェクトが進んでいるか、問題は発生していないかを定期的に確認し、軌道修正していく「進捗管理」は欠かせません。進捗管理なきプロジェクトは、霧の中を手探りで進む船のようなもので、いつの間にか目的地から大きく外れてしまう危険性があります。

進捗管理の目的は、単に「遅れているメンバーを責める」ことではありません。プロジェクトの現状を客観的なデータに基づいて可視化し、潜在的なリスクや問題を早期に発見して、プロアクティブ(先回り)に対策を打つことにあります。

進捗管理には、開発モデルに応じた様々な手法やツールが用いられます。

- ウォーターフォールモデルの場合:

- WBS (Work Breakdown Structure): プロジェクト全体の作業を階層的に細かく分解したリスト。タスクの洗い出し漏れを防ぎます。

- ガントチャート: WBSで洗い出した各タスクの開始日・終了日、担当者、依存関係を棒グラフで可視化したもの。プロジェクト全体のスケジュールと進捗状況を一目で把握できます。

- アジャイル開発モデルの場合:

- カンバン: 「ToDo」「Doing」「Done」といったレーンにタスクカードを配置し、作業のステータスを可視化するボード。チームの作業の流れやボトルネックを把握するのに役立ちます。

- バーンダウンチャート: スプリント(イテレーション)期間中の残りの作業量をグラフ化したもの。計画通りに作業が進んでいるか、このままではスプリント目標を達成できないか、といった状況を視覚的に示してくれます。

これらのツールを使って進捗を可視化するだけでなく、定期的な進捗会議でチーム全員が状況を共有し、課題を議論する場を設けることが重要です。その際には、「進捗率は90%です」といった曖昧な主観的報告ではなく、「全10機能のうち、8機能はテスト完了、残り2機能は実装中」といった、客観的で具体的な事実に基づいて報告する文化を根付かせる必要があります。

徹底した進捗管理は、プロジェクトをコントロール下に置き、予期せぬ炎上を防ぐための生命線です。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のPDCAサイクルを回し続けることで、プロジェクトは着実にゴールへと近づいていくのです。

まとめ

本記事では、システム開発における「開発プロセス」の重要性から、代表的な10種類の開発プロセスモデル、一般的な開発の流れ、そして自社に最適なモデルを選ぶための視点と、プロジェクトを成功に導くための普遍的なポイントまで、幅広く解説しました。

システム開発プロジェクトにおいて、適切な開発プロセスモデルを選択し、それに沿って計画的に作業を進めることは、品質、コスト、納期の目標を達成し、プロジェクトを成功させるための絶対的な前提条件です。開発プロセスという羅針盤がなければ、どんなに優秀なエンジニアが揃っていても、プロジェクトという航海は容易に座礁してしまいます。

重要なのは、各開発プロセスモデルが「銀の弾丸」ではないと理解することです。ウォーターフォール、アジャイル、V字モデルといった各モデルには、それぞれ得意な領域と不得意な領域があります。したがって、プロジェクトの目的、開発するシステムの性質、規模、予算や納期といった制約条件、そして予測される仕様変更の頻度などを多角的に分析し、その特性に最も合致したモデルを選択、あるいは複数のモデルの長所を組み合わせる柔軟な思考が求められます。

さらに、どんなに優れたモデルを導入したとしても、それだけでは不十分です。

- 「何のために作るのか」という目的とゴールをチーム全員で共有すること。

- 職種や立場の壁を越えた、円滑なコミュニケーションを促進する仕組みと文化を築くこと。

- 計画と実績のズレを常に監視し、問題を早期に発見・対処するための進捗管理を徹底すること。

これら3つの普遍的な成功要因を実践して初めて、選択した開発プロセスモデルはその真価を発揮します。

システム開発は複雑で、不確実性の高い営みです。しかし、適切な開発プロセスを道しるべとし、成功のための原理原則を着実に実行することで、その成功確率を飛躍的に高めることができます。この記事が、皆様のプロジェクトに最適な開発プロセスを見つけ、成功へと導く一助となれば幸いです。