現代のビジネスにおいて、Webサイトやアプリケーションは顧客との重要な接点です。ECサイトでの商品購入、オンラインバンキングでの取引、SaaSツールの利用など、私たちの生活や仕事はデジタルサービスなしには成り立ちません。これらのサービスがもし「遅い」「止まる」といった事態になれば、ユーザーはすぐに離れてしまい、機会損失やブランドイメージの低下に直結します。

このような事態を防ぎ、いつでも快適なサービスを提供するために不可欠なのが「負荷テスト」です。負荷テストは、システムに意図的に高い負荷をかけ、その際のパフォーマンスや挙動を評価するプロセスです。これにより、システムがどれくらいのアクセスに耐えられるのか、どこに性能のボトルネックがあるのかを事前に把握し、改善策を講じることが可能になります。

この記事では、負荷テストの基本的な概念から、その目的、具体的な種類、進め方のステップ、そして成功させるための注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。負荷テストの重要性を理解し、自社のサービス品質を向上させるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

負荷テストとは

負荷テストとは、対象となるシステム(Webサイト、アプリケーション、サーバーなど)に対して、擬似的に高い負荷をかけ、その際の性能や挙動を測定・評価するためのテストです。ソフトウェアテストの中でも「非機能テスト」や「性能テスト(パフォーマンステスト)」と呼ばれるカテゴリに分類されます。

多くの人が同時にアクセスしたり、大量のデータを処理したりする状況をシミュレーションすることで、システムが実際の利用環境でどの程度のパフォーマンスを発揮できるのかを検証します。

例えば、人気商品の発売日にECサイトにアクセスが集中する、大規模なセールやキャンペーンを実施する、テレビやSNSで自社サービスが紹介されアクセスが急増するといったケースを想像してみてください。このような高負荷な状況でも、ユーザーがストレスなくサービスを利用できることを保証するのが負荷テストの役割です。

機能が正しく動作するかを確認する「機能テスト」とは異なり、負荷テストは「どれだけ速く、どれだけ多く、どれだけ安定して」動作するかという観点に焦点を当てます。具体的には、ページの表示速度(レスポンスタイム)、1秒間に処理できるリクエスト数(スループット)、サーバーのリソース(CPUやメモリ)使用率などを計測し、システムの限界や問題点を明らかにします。

なぜ負荷テストが必要なのか?

現代のデジタルサービスにおいて、ユーザー体験(UX)は成功の鍵を握ります。Googleの調査によれば、モバイルページの表示に3秒以上かかると、53%のユーザーが離脱するというデータもあります。つまり、システムのパフォーマンスは、もはや単なる技術的な問題ではなく、ビジネスの成果に直接影響を与える重要な要素なのです。

負荷テストを実施しないままサービスをリリースすることは、いわば満員電車が来ることを予期しながら、駅の改札やホームの強度を確かめないまま営業を開始するようなものです。予期せぬアクセスの集中によってサーバーがダウンすれば、売上の機会を逃すだけでなく、ユーザーからの信頼を失い、長期的なブランドイメージの悪化にもつながりかねません。

負荷テストは、こうしたリスクを未然に防ぎ、ビジネスの安定的な成長を支えるための「保険」であり「品質保証活動」と言えるでしょう。

負荷テストと関連用語の違い

負荷テストを理解する上で、いくつかの関連用語との違いを把握しておくと、より議論が明確になります。

- 性能テスト(パフォーマンステスト):

負荷テストは、広義の性能テストの一種です。性能テストは、システムの性能全般(応答時間、処理能力、リソース使用率など)を評価するテストの総称であり、負荷テストの他に、後述するストレステストやソークテストなども含みます。実務上、負荷テストと性能テストがほぼ同義で使われることも少なくありません。 - 機能テスト:

前述の通り、機能テストは「機能が仕様通りに正しく動くか」を確認するテストです。例えば、「ログインボタンを押したらログインできるか」「商品をカートに入れたら正しく追加されるか」といった観点で検証します。一方、負荷テストは「1000人が同時にログインしようとした時に、システムが応答不能にならずに処理できるか」といった非機能的な側面を検証します。 - スケーラビリティ:

スケーラビリティとは、システムの利用者が増えたり、処理するデータ量が増えたりした際に、どの程度柔軟に性能を向上させられるかという能力(拡張性)を指します。負荷テストは、このスケーラビリティを評価するための重要な手段の一つです。テスト結果をもとに、サーバーを増強(スケールアップ)したり、台数を増やしたり(スケールアウト)する際の判断材料とします。

負荷テストの重要性が高まる背景

近年、以下のような理由から負荷テストの重要性はますます高まっています。

- クラウドサービスの普及: AWSやAzure、GCPといったクラウドプラットフォームの利用が一般的になり、インフラの構築・拡張が容易になりました。しかし、その手軽さゆえに、適切なサイジング(規模の見積もり)や設定ができていないと、予期せぬ高負荷時にパフォーマンスが著しく低下したり、逆に過剰なスペックで無駄なコストが発生したりします。負荷テストは、クラウド環境におけるリソースの最適化とコスト管理に不可欠です。

- マイクロサービスアーキテクチャの採用:

システムを小さなサービスの集合体として構築するマイクロサービスアーキテクチャが増えています。この構成は柔軟性や開発効率が高い一方で、サービス間の通信が複雑になり、どこか一つのサービスが性能のボトルネックになるとシステム全体に影響を及ぼす可能性があります。負荷テストは、複雑なシステム全体のパフォーマンスを評価し、ボトルネックを特定するために重要な役割を果たします。 - ユーザーの期待値の上昇:

高速なインターネット接続が当たり前になった現代において、ユーザーはWebサイトやアプリが「速くて当たり前」だと考えています。少しでも表示が遅ければ、競合他社のサービスに乗り換えてしまうでしょう。高いユーザー体験を維持し、競争優位性を確保するためにも、負荷テストによる継続的なパフォーマンス改善が求められます。

このように、負荷テストは単なる技術的な検証作業ではなく、ビジネスの継続性を担保し、顧客満足度を高め、最終的には企業の収益に貢献する戦略的な活動として位置づけられています。

負荷テストの目的

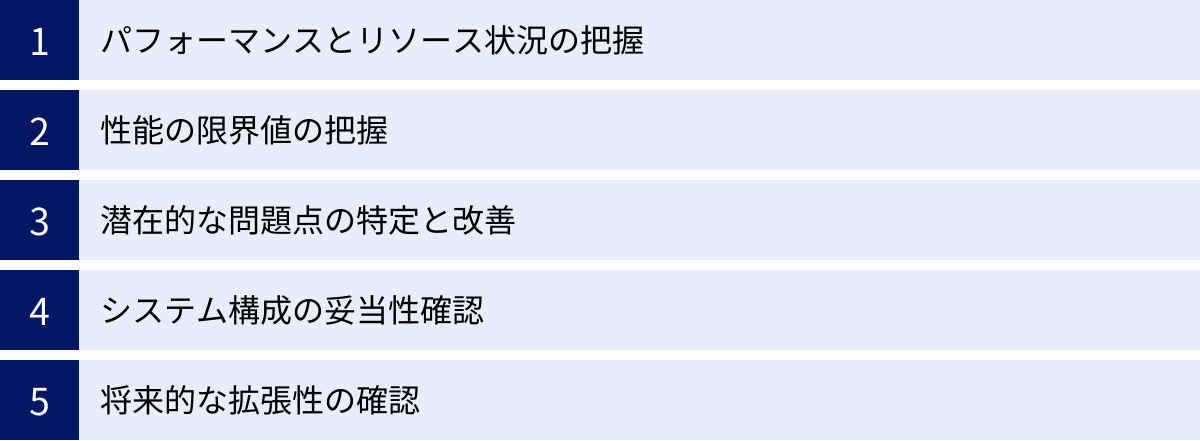

負荷テストを実施する目的は多岐にわたりますが、突き詰めれば「安定したサービスを提供し、ビジネス機会の損失を防ぐこと」に集約されます。ここでは、その大目的を達成するために、負荷テストが具体的に何を明らかにしようとしているのか、5つの詳細な目的に分解して解説します。

パフォーマンスとリソース状況の把握

負荷テストの最も基本的かつ重要な目的は、現状のシステムがどの程度のパフォーマンスを発揮できるのかを客観的な数値で把握することです。感覚的に「速い」「遅い」と判断するのではなく、定量的なデータに基づいて評価します。

具体的には、平常時や、想定されるピーク時(例えば、ECサイトのセール開始時刻など)の負荷をかけた際に、以下のような指標を測定します。

- レスポンスタイム(応答時間): ユーザーがリクエストを送信してから、システムが応答を返すまでにかかる時間。ページの表示速度に直結し、ユーザー体験を測る上で最も重要な指標の一つです。

- スループット(処理能力): 単位時間あたりにシステムが処理できるリクエスト数やトランザクション数。1秒あたりのトランザクション数(TPS: Transactions Per Second)などで表され、システムの処理能力そのものを示します。

これらのパフォーマンス指標と同時に、サーバー側のリソース状況も監視します。

- CPU使用率: サーバーの頭脳であるCPUがどの程度稼働しているかを示す指標。使用率が常に100%に近い状態だと、処理が追いついていないことを意味し、パフォーマンス低下の直接的な原因となります。

- メモリ使用率: データを一時的に記憶するメモリがどの程度使用されているかを示す指標。メモリが不足すると、処理速度が大幅に低下したり、最悪の場合はシステムが停止したりする可能性があります。

- ディスクI/O: ハードディスクやSSDへの読み書きの頻度や速度。データベースへのアクセスが集中する場合などにボトルネックとなり得ます。

- ネットワーク帯域: サーバーが送受信できるデータ量。動画配信や大容量ファイルのダウンロードなどがあるサービスでは重要な指標です。

これらのデータを収集・分析することで、「同時アクセスユーザーが500人を超えると、レスポンスタイムが目標値の2秒を超え始める」「そのとき、データベースサーバーのCPU使用率が95%に達している」といったように、パフォーマンスの傾向とリソースのボトルネックを具体的に特定できます。この客観的な現状把握が、あらゆる改善活動の出発点となります。

性能の限界値の把握

サービスを運営する上で、「このシステムは、一体どこまで耐えられるのか?」という限界点を知っておくことは非常に重要です。負荷テストの目的の一つは、このシステムが安定して稼働できる性能の限界値(キャパシティの天井)を見極めることです。

具体的には、負荷を徐々に、あるいは急激に高めていき、以下のような事象が発生するポイントを探ります。

- レスポンスタイムが許容できないレベルまで著しく悪化する

- エラーが多発し始める

- システムが応答しなくなる(フリーズ)

- サーバーが強制的に再起動する、あるいはダウンする(クラッシュ)

この限界点が、例えば「同時アクセスユーザー1,500人」や「秒間300トランザクション」といった具体的な数値で分かれば、様々な対策を事前に講じられます。

例えば、限界値が想定よりも低いことが判明した場合、リリース前にシステムの増強やチューニングを行うことができます。また、限界値が分かっていれば、アクセスが集中しそうな際に、入場制限(ウェイティングルームの表示など)をどのタイミングで発動すべきかの判断基準にもなります。

さらに、限界を超えたときにシステムがどのように振る舞うか(フェイルオーバーは正常に機能するか、データは破損しないか、復旧はスムーズに行えるかなど)を確認することも重要です。これにより、万が一障害が発生した際の被害を最小限に食い止めるための障害対策や復旧手順を整備できます。このように、性能の限界値を把握することは、攻め(性能改善)と守り(障害対策)の両面で不可欠な活動なのです。

潜在的な問題点の特定と改善

通常の利用や機能テストでは見つからない、高負荷状態でのみ顕在化する潜在的なバグや設計上の問題点を発見することも、負荷テストの重要な目的です。

システムは、負荷が高まることで平常時とは全く異なる振る舞いを見せることがあります。負荷テストは、こうした隠れた問題点をあぶり出すための「虫眼鏡」の役割を果たします。

具体的に発見されうる問題点の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- メモリリーク: プログラムが使用したメモリを解放し忘れることで、時間経過とともに利用可能なメモリが減少し、最終的にシステムが不安定になる問題。長時間の負荷テスト(ソークテスト)で発見されやすいです。

- デッドロック: 複数の処理が互いに相手の処理が終わるのを待ち続けてしまい、永久に処理が進まなくなる状態。同時アクセス数が増えることで発生確率が高まります。

- 非効率なデータベースクエリ: アクセス数が少ないときには問題にならなくても、高負荷になるとデータベースへのアクセスがボトルネックとなり、システム全体のパフォーマンスを著しく低下させるSQL文。

- 設定の不備: Webサーバーやアプリケーションサーバー、データベースなどの設定値(コネクションプールの最大数など)が不適切で、高負荷時に性能が出ないケース。

- 同期処理の競合: 複数の処理が同時に一つのデータやリソースを更新しようとすることで発生する競合状態。データの不整合やパフォーマンスの低下を引き起こします。

負荷テストによってこれらの問題点が特定できれば、開発チームは具体的な改善策を講じることができます。例えば、コードを修正してメモリリークを解消したり、SQL文をチューニングしてデータベースの負荷を下げたり、サーバーの設定値を最適化したりといった対応です。問題点を早期に発見し、リリース前に修正することで、本番環境での深刻な障害を防ぎ、サービスの品質と信頼性を大幅に向上させることができます。

システム構成の妥当性確認

Webサービスは、Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベースサーバー、ロードバランサーなど、様々なコンポーネントが連携して動作しています。負荷テストは、これらのコンポーネントから成るシステム全体の構成が、目標とする性能要件に対して妥当であるかを検証する目的も持っています。

特に、AWS、Azure、GCPなどのクラウド環境を利用している場合、インスタンスのタイプ(CPUやメモリのスペック)、台数、オートスケーリング(負荷に応じて自動でサーバー台数を増減させる機能)の設定、ネットワーク構成など、選択肢が多岐にわたります。

負荷テストを実施することで、以下のような点を評価・判断できます。

- サイジングの妥当性: 現在選択しているサーバーのスペックは、想定される負荷に対して十分か、あるいは過剰ではないか。例えば、CPU使用率に余裕がある一方でメモリが逼迫しているなら、メモリ最適化インスタンスへの変更を検討できます。これにより、パフォーマンスを維持・向上させつつ、インフラコストを最適化することが可能になります。

- オートスケーリング設定の検証: アクセスが急増した際に、設定した通りにサーバーが自動で追加(スケールアウト)されるか、また、そのスケールアウトにかかる時間はどのくらいか、負荷が減少した際に適切にサーバーが削減(スケールイン)されるかなどを確認します。これにより、急なアクセス増にも柔軟に対応できる構成であることを保証します。

- 冗長構成の有効性: 一部のサーバーに障害が発生した状況を擬似的に作り出し、残りのサーバーでサービスを継続できるか(フェイルオーバーが正常に機能するか)を検証します。

このように、負荷テストは、机上の設計や見積もりだけでは分からない、実際の負荷がかかった際のシステム全体の振る舞いを明らかにし、より堅牢でコスト効率の高いシステム構成へと改善していくための重要なエビデンスを提供します。

将来的な拡張性の確認

ビジネスは常に成長・変化するものであり、それに伴いシステムへの要求も変化していきます。サービス開始当初は1日1万PVだったサイトが、1年後には10万PVになるかもしれません。負荷テストは、こうした将来の事業成長やユーザー数の増加を見越して、システムがどの程度拡張できるか(スケーラビリティ)を評価するという、未来志向の目的も持っています。

この目的で行われるテストは「キャパシティテスト」とも呼ばれ、システムのキャパシティプランニング(能力計画)に役立てられます。

具体的には、以下のような観点で検証を行います。

- スケールアップの効果測定: サーバーのスペックを上げた場合(例:CPUを2コアから4コアへ増強)、性能がどの程度向上するかを測定します。性能がリニアに向上するとは限らず、ある点で頭打ちになることもあります。

- スケールアウトの効果測定: サーバーの台数を増やした場合(例:2台から4台へ増設)、システム全体のスループットがどの程度向上するかを測定します。こちらも、ロードバランサーやデータベースの性能がボトルネックとなり、台数を増やしても性能が向上しない限界点が存在します。

- アーキテクチャの限界評価: 現在のシステムアーキテクチャが、将来的に想定される負荷(例えば、現在の10倍のユーザー数)に耐えうる設計になっているかを評価します。もし限界が見えた場合は、データベースの分割(シャーディング)や、マイクロサービス化など、より抜本的なアーキテクチャの見直しを検討するきっかけとなります。

将来的な拡張性を事前に確認しておくことで、「ユーザーが増えてきたのでサーバーを増設しようとしたが、思ったように性能が上がらなかった」といった事態を避けられます。ビジネスの成長スピードに合わせて計画的にシステム投資を行い、常に安定したサービスを提供し続けるための羅針盤として、負荷テストは極めて重要な役割を担うのです。

負荷テストの種類

負荷テストと一言で言っても、その目的や検証したい内容によって様々な種類が存在します。それぞれのテストの特性を理解し、目的に応じて適切なテスト手法を選択することが、効果的なパフォーマンス評価につながります。ここでは、代表的な5種類の負荷テストについて、その目的と特徴を解説します。

| テストの種類 | 目的 | 負荷のかけ方 |

|---|---|---|

| ロードテスト(性能テスト) | 通常時〜高負荷時におけるシステムのパフォーマンス(応答時間、処理能力)を測定する | 想定される平常時およびピーク時の負荷を段階的に、あるいは一定時間かけ続ける |

| ストレステスト(限界テスト) | システムが耐えられる限界性能と、限界を超えた際の挙動(エラー、ダウンなど)を把握する | 想定を大幅に超える極端な負荷をかけ、システムが破綻するまで負荷を上げ続ける |

| スパイクテスト | アクセスが瞬間的に急増・急減した際のシステムの応答性や安定性を確認する | 短時間で負荷を急激に増減させる(スパイク状の負荷パターン) |

| ソークテスト(耐久テスト) | 長時間システムを稼働させ続けた際の安定性やリソース消費の問題(メモリリークなど)を発見する | 想定されるピーク時、あるいはそれに近い負荷を長時間(数時間〜数日)継続的にかけ続ける |

| キャパシティテスト | システムの拡張性(スケーラビリティ)を評価し、将来のキャパシティプランニングに役立てる | 負荷(ユーザー数、データ量など)を徐々に増やしていき、性能が目標値を下回る点(飽和点)を特定する |

以下、それぞれのテストについて詳しく見ていきましょう。

ロードテスト(性能テスト)

ロードテストは、最も一般的で基本的な負荷テストです。「性能テスト」とほぼ同義で使われることも多く、その主な目的は、システムが想定される負荷の範囲内で、性能要件(目標とするレスポンスタイムやスループットなど)を満たしているかを確認することです。

目的

- 平常時やピーク時におけるレスポンスタイム、スループットを測定する。

- 性能要件(例:「レスポンスタイムは2秒以内」「スループットは100TPS以上」)を満たしているかを確認する。

- 負荷レベルに応じたリソース(CPU, メモリ等)の使用状況を把握し、ボトルネックの兆候を探る。

負荷のかけ方

ロードテストでは、現実的な利用シナリオを想定した負荷をかけます。例えば、ECサイトであれば「1時間あたり5,000人のユーザーがサイトを訪れ、そのうち10%が商品を検索し、1%が商品を購入する」といったシナリオを定義します。

その上で、

- 段階的負荷: ユーザー数を100人、200人、300人…と徐々に増やしていき、各負荷レベルでのパフォーマンスを測定する。

- 一定負荷: 想定されるピーク時の負荷(例:同時500ユーザー)を一定時間(例:30分間)かけ続け、パフォーマンスが安定しているかを確認する。

といった方法でテストを実施します。

具体例

あるSaaSアプリケーションで、次のバージョンアップに伴い、新機能をリリースするケースを考えます。開発チームは、サービスレベル合意(SLA)として「主要機能のレスポンスタイムは平均1.5秒以下」を目標に掲げています。ロードテストでは、現在の有料プランユーザー数に基づき、想定されるピーク時の同時アクセスユーザー数(例:1,000人)をシミュレートし、この負荷状況下でレスポンスタイムが目標値をクリアしているかを確認します。もしクリアできていなければ、データベースのクエリやアプリケーションのロジックを見直し、再度テストを行います。

ロードテストは、システムの「健康診断」のようなものであり、定期的に実施することで、パフォーマンスの定点観測や劣化の早期発見に繋がります。

ストレステスト(限界テスト)

ストレステストは、システムの「限界体力測定」です。その名の通り、システムに極度のストレス(負荷)をかけ、どこまでの負荷に耐えられるのかという限界点(破綻点)と、限界を超えた際にシステムがどのように振る舞うかを確認することを目的とします。

目的

- システムが安定稼働できる最大負荷(ユーザー数、TPSなど)を特定する。

- 限界を超えた際に、システムが gracefully degrade(優雅に劣化)するか、あるいは突然クラッシュするのか、その挙動を確認する。

- システムダウン後の復旧プロセス(自動復旧機能、手動での復旧手順など)が正常に機能するかを検証する。

- 高負荷時にのみ発生するエラー(リソース枯渇、デッドロックなど)をあぶり出す。

負荷のかけ方

ストレステストでは、ロードテストで想定したピーク時の負荷をはるかに超える、極端な負荷をシステムにかけます。ユーザー数を破綻するまで際限なく増やし続けたり、意図的にサーバーのリソース(メモリなど)を制限した状態で高負荷をかけたりします。

具体例

全国的に注目されるイベントのチケット販売サイトを想定します。販売開始時刻には、想定をはるかに超えるアクセスが殺到する可能性があります。ストレステストでは、サーバーがダウンするまでアクセスを集中させ、「同時10,000アクセスでレスポンスが極端に悪化し始め、12,000アクセスでサーバーがダウンした」という限界点を把握します。また、ダウンした際に、ユーザーには「アクセス集中により繋がりにくくなっています」というメンテナンス画面が正しく表示されるか、データベースのデータは破損していないか、サーバーは自動で再起動するか、といった点を検証します。この結果に基づき、インフラの増強や、アクセス制限をかける閾値の決定などを行います。

ストレステ-ストは、システムの「最悪の事態」を想定し、その備えを万全にするための重要なテストです。

スパイクテスト

スパイクテストは、瞬間的なアクセス急増に対するシステムの耐久性を測るテストです。テレビ番組で紹介された直後や、SNSで「バズった」時、セールの開始時刻など、短時間でアクセス数が爆発的に増加するような状況をシミュレートします。

目的

- アクセスが急増した際のレスポンスタイムやエラー率を確認する。

- 負荷が急増した後に、システムが速やかに安定した状態に回復できるかを確認する。

- オートスケーリング機能が、負荷の急増に追随して適切かつ迅速に動作するかを検証する。

負荷のかけ方

スパイクテストの負荷パターンは、その名の通り「スパイク(棘)」のような形になります。通常レベルの負荷をかけている状態から、瞬間的にユーザー数を数倍から数十倍に引き上げ、短時間維持したのち、また元のレベルに戻す、というサイクルを繰り返します。

具体例

あるニュースサイトが、大きな事件やイベントの速報を配信するケースを考えます。速報が出た直後、アクセス数は平常時の数十倍に跳ね上がる可能性があります。スパイクテストでは、平常時の100ユーザーから、瞬間的に5,000ユーザーまで負荷を急増させます。このとき、ページの表示が遅延しないか、サーバーはダウンしないか、また、クラウドのオートスケーリング機能が作動して、数分以内に新しいサーバーインスタンスが立ち上がるかなどを確認します。負荷が落ち着いた後、追加されたインスタンスが正常に削減されるかも含めて検証します。

スパイクテストは、予測困難なトラフィックの波に対するシステムの即応性と回復力を評価するために不可欠です。

ソークテスト(耐久テスト・ロングランテスト)

ソークテストは、システムの「持久力」を試すテストです。「耐久テスト」や「ロングランテスト」とも呼ばれ、比較的高めの負荷を長時間(数時間から、場合によっては数日間にわたって)継続的にかけ続け、システムの安定性を評価します。

目的

- メモリリークの検出: 時間の経過と共にメモリ使用量が増え続け、最終的にリソースを使い果たしてしまうような問題を特定する。

- データベースのコネクションリークなど、長時間稼働しないと顕在化しないリソースの解放漏れを発見する。

- パフォーマンスが時間経過と共に劣化しないかを確認する。

- ログファイルの肥大化や、一時ファイルの蓄積によるディスク容量の圧迫など、長期間の運用で発生しうる問題を事前に見つけ出す。

負荷のかけ方

想定されるピーク時の負荷、あるいはその80%程度の負荷を、長時間にわたって一定にかけ続けます。テスト期間中は、CPU使用率、メモリ使用率、ディスク容量などのリソース状況を継続的に監視し、時間経過に伴う変化(特に、右肩上がりの増加)がないかを注意深く観察します。

具体例

24時間365日稼働が求められる金融システムの取引サーバーを考えます。このシステムでメモリリークが発生すると、ある日突然システムが停止し、甚大な被害をもたらす可能性があります。ソークテストでは、平均的な取引量をシミュレートした負荷を48時間連続でかけ続けます。その間、1時間ごとにメモリ使用量を記録し、グラフを作成します。もしグラフが明確な右肩上がりを示していれば、メモリリークの存在が強く疑われるため、開発チームは原因究明とコード修正に取り組みます。

ソークテストは、リリース直後の安定稼働だけでなく、長期的なサービスの信頼性を担保するために重要なテストです。

キャパシティテスト

キャパシティテストは、将来の成長を見据えた「能力計画」のためのテストです。システムの負荷(ユーザー数、データ量など)を段階的に増やしていき、どの時点でパフォーマンスが目標値を下回るか(性能が飽和するか)を特定します。その結果をもとに、将来のインフラ投資計画やアーキテクチャ設計に役立てます。

目的

- 現在のシステム構成で、どの程度のユーザー数やデータ量まで対応可能かを把握する。

- システムの拡張性(スケーラビリティ)を評価する。サーバーを増やす(スケールアウト)ことで、性能がどの程度向上するかを測定する。

- 将来のビジネス目標(例:「2年後にユーザー数を3倍にする」)を達成するために、どのコンポーネントを、いつ、どの程度増強する必要があるかを計画する(キャパシティプランニング)。

負荷のかけ方

ユーザー数や秒間リクエスト数を徐々に増やしていき、レスポンスタイムやスループットなどの主要なパフォーマンス指標を継続的に測定します。そして、「レスポンスタイムが目標の2秒を超えた時点のユーザー数は3,000人」といったように、性能が許容範囲を超える「飽和点」を見つけ出します。

具体例

急成長中のECサイトが、半年後の年末商戦に向けて準備を進めているケースを考えます。現在のピーク時同時アクセスは2,000人ですが、年末には5,000人に達すると予測しています。キャパシティテストを実施し、現在の構成では3,500人を超えたあたりからレスポンスが著しく悪化することが判明しました。この結果を受け、アプリケーションサーバーを2台から4台に増設するスケールアウトテストを実施。その結果、5,000人のアクセスでも安定して稼働できることを確認し、計画的なサーバー増設を決定します。

キャパシティテストは、場当たり的な対応ではなく、データに基づいた戦略的なシステム投資を可能にするためのテストと言えるでしょう。

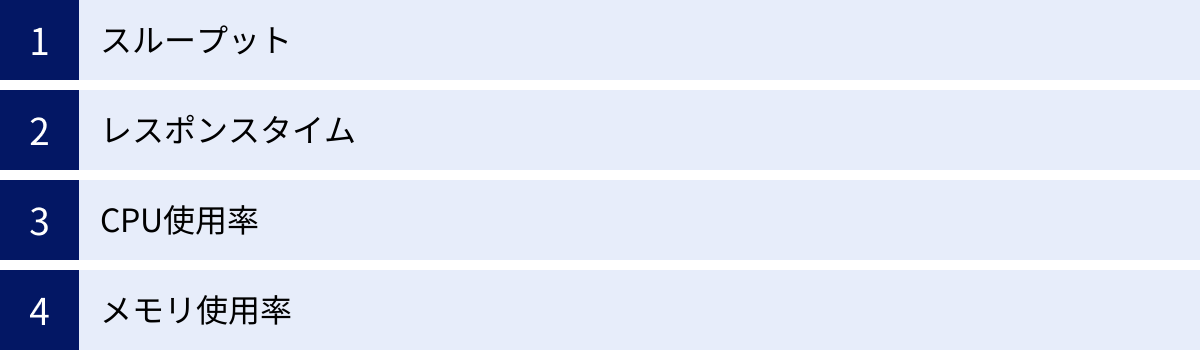

負荷テストで確認すべき指標

負荷テストを実施する際には、漠然と負荷をかけるだけでは意味がありません。システムのパフォーマンス状態を正確に評価するために、何を測定し、どのように解釈するか、という「指標」を正しく理解しておくことが重要です。ここでは、負荷テストで必ず確認すべき代表的な4つの指標について、その意味と評価のポイントを解説します。

これらの指標は、大きく「ユーザー体感に近い外部指標(クライアントサイド指標)」と「システム内部の状態を示す内部指標(サーバーサイド指標)」に分けられます。両者を組み合わせて分析することで、問題の所在をより正確に特定できます。

スループット

スループットとは、システムが単位時間あたりに処理できるリクエストの量を指します。これは、システムの「処理能力」や「キャパシティ」を直接的に示す非常に重要な指標です。スループットが高ければ高いほど、より多くのユーザーからのリクエストを同時に、かつ効率的にさばけることを意味します。

主な指標

- TPS (Transactions Per Second): 1秒あたりのトランザクション処理数。ユーザーの一連の操作(例:ログイン、商品検索、購入)を1トランザクションとして、1秒間に何件処理できるかを示します。ビジネスロジックを含む処理能力を測るのに適しています。

- RPS (Requests Per Second) / QPS (Queries Per Second): 1秒あたりのリクエスト処理数。Webサーバーが受け付けるHTTPリクエストや、データベースが処理するクエリの数を指します。

評価のポイント

- 目標値との比較: 事前に設定した性能目標(例:「ピーク時に500TPSを達成する」)をクリアできているかを確認します。

- 負荷との相関: 負荷(同時ユーザー数)を増やしていくと、スループットもそれに比例して増加するのが理想です。しかし、ある点からスループットの伸びが鈍化、あるいは低下し始めることがあります。このスループットが頭打ちになる点が、システムの性能の飽和点(限界点)です。

- レスポンスタイムとの関係: スループットが向上しても、レスポンスタイムが極端に悪化していては意味がありません。スループットとレスポンスタイムはトレードオフの関係にあることが多く、両者のバランスを見ながら評価する必要があります。

スループットが目標に達しない、あるいは低い負荷で頭打ちになる場合、アプリケーションの処理ロジック、データベースのクエリ、外部API連携など、どこかに処理の遅延を引き起こすボトルネックが存在する可能性が高いと考えられます。

レスポンスタイム

レスポンスタイム(応答時間)とは、ユーザーがリクエストを送信してから、システムからの最初の応答を受け取るまでにかかる時間です。これは、ユーザーが感じる「サイトの速さ」「アプリのサクサク感」に直結する、ユーザー体験(UX)の観点から最も重要な指標と言えます。

主な指標

- 平均レスポンスタイム: 全てのリクエストのレスポンスタイムを合計し、リクエスト数で割った値。全体の傾向を把握するのに役立ちますが、一部の極端に遅いレスポンス(外れ値)の影響を見逃してしまう可能性があります。

- パーセンタイル値(90th, 95th, 99th):

レスポンスタイムを評価する上で、平均値以上に重要なのがパーセンタイル値です。- 90パーセンタイル: レスポンスタイムを小さい順に並べたとき、全体の90%がこの値以下であることを示します。つまり、10回に9回のアクセスは、この時間内に応答が返ってくることを意味します。

- 95パーセンタイル: 全体の95%がこの値以下であることを示します。

- 99パーセンタイル: 全体の99%がこの値以下であることを示します。

評価のポイント

- 平均値だけでなくパーセンタイル値を確認する: 平均レスポンスタイムが1秒でも、99パーセンタイル値が10秒であれば、100人に1人のユーザーは非常に不快な体験をしていることになります。安定したサービス品質を保証するためには、特に95パーセンタイル値や99パーセンタイル値を目標値(例:95パーセンタイルのレスポンスタイムが3秒以内)と比較することが重要です。

- 負荷との相関: 負荷が増加するにつれて、レスポンスタイムは徐々に長くなるのが一般的です。しかし、ある負荷を超えると急激に悪化するポイント(変曲点)があります。この点が、システムが快適なサービスを提供できる限界を示唆しています。

レスポンスタイムが悪化している場合、その内訳(ネットワーク遅延、アプリケーション処理時間、データベース処理時間など)を分析することで、どこに時間がかかっているのか、ボトルネックの特定につながります。

CPU使用率

CPU使用率とは、サーバーの頭脳であるCPU(中央処理装置)が、処理のためにどの程度稼働しているかを示す割合です。これは、サーバーサイドで確認すべき最も基本的なリソース指標の一つです。

評価のポイント

- 飽和状態の監視: CPU使用率が常に90%〜100%に張り付いている状態は「CPUが飽和している」ことを意味します。これは、CPUが処理要求に追いついていない状態で、リクエストの待ち行列が発生し、レスポンスタイムの悪化やスループットの低下に直結します。

- 負荷との相関: 負荷の増加に伴いCPU使用率も上昇しますが、スループットが頭打ちになっているにも関わらずCPU使用率だけが100%に達している場合、CPUが性能のボトルネックである可能性が非常に高いです。

- プロセスごとの監視: サーバー全体の使用率だけでなく、どのプロセス(Webサーバー、アプリケーション、データベースなど)がCPUを多く消費しているかを確認することも重要です。これにより、具体的にどのソフトウェアのチューニングが必要かを判断できます。

- 複数コアのバランス: マルチコアCPUの場合、全体の平均使用率だけでなく、各コアの使用率に偏りがないかも確認します。特定のコアだけに使用率が偏っている場合、アプリケーションが並列処理をうまく活用できていない可能性があります。

CPU使用率が高い場合は、アルゴリズムの改善、キャッシュの活用による処理の削減、非効率なコードの修正といったアプリケーションレベルの改善や、より高性能なCPUを持つサーバーへのスケールアップを検討します。

メモリ使用率

メモリ使用率とは、サーバーがデータを一時的に保存するために使用するメモリ(RAM)が、どの程度占有されているかを示す割合です。メモリはCPUと並ぶ重要なサーバーリソースであり、その状態を監視することはシステムの安定稼働に不可欠です。

評価のポイント

- 枯渇の監視: メモリ使用率が100%に近づくと「メモリの枯渇」が発生します。メモリが不足すると、システムは低速なディスク(ストレージ)を一時的なメモリ領域として使用する「スワップ」を発生させます。スワップが発生すると、システムのパフォーマンスは劇的に低下するため、絶対に避けなければならない状態です。

- メモリリークの検出: ソークテスト(耐久テスト)において特に注意すべき指標です。負荷をかけ続けている間に、メモリ使用率が徐々に右肩上がりに増加し、解放されない状態が続く場合、「メモリリーク」が発生している可能性があります。メモリリークを放置すると、最終的にはメモリを使い果たし、システムダウンを引き起こします。

- GC(ガベージコレクション)の挙動: Javaや.NETなどの言語で開発されたアプリケーションでは、不要になったメモリを自動的に解放するGCという仕組みが動きます。GCが頻繁に、あるいは長時間発生している場合(Full GCの多発など)、それが原因でアプリケーションの動作が一時的に停止し、レスポンスタイムの悪化につながることがあります。メモリ使用率の推移と合わせてGCのログを分析することが重要です。

メモリ使用率が高い、あるいはリークが疑われる場合は、プログラムの修正によるメモリ解放漏れの解消、キャッシュ戦略の見直し、JVMのヒープサイズ設定のチューニング、サーバーのメモリ増設(スケールアップ)といった対策が必要になります。

これらの4つの指標は相互に関連しています。例えば、「負荷を増やすとCPU使用率が100%になり、スループットが頭打ちになり、結果としてレスポンスタイムが悪化する」といったように、複数の指標を組み合わせて多角的に分析することで、システムのパフォーマンス特性とボトルネックを正確に理解することができます。

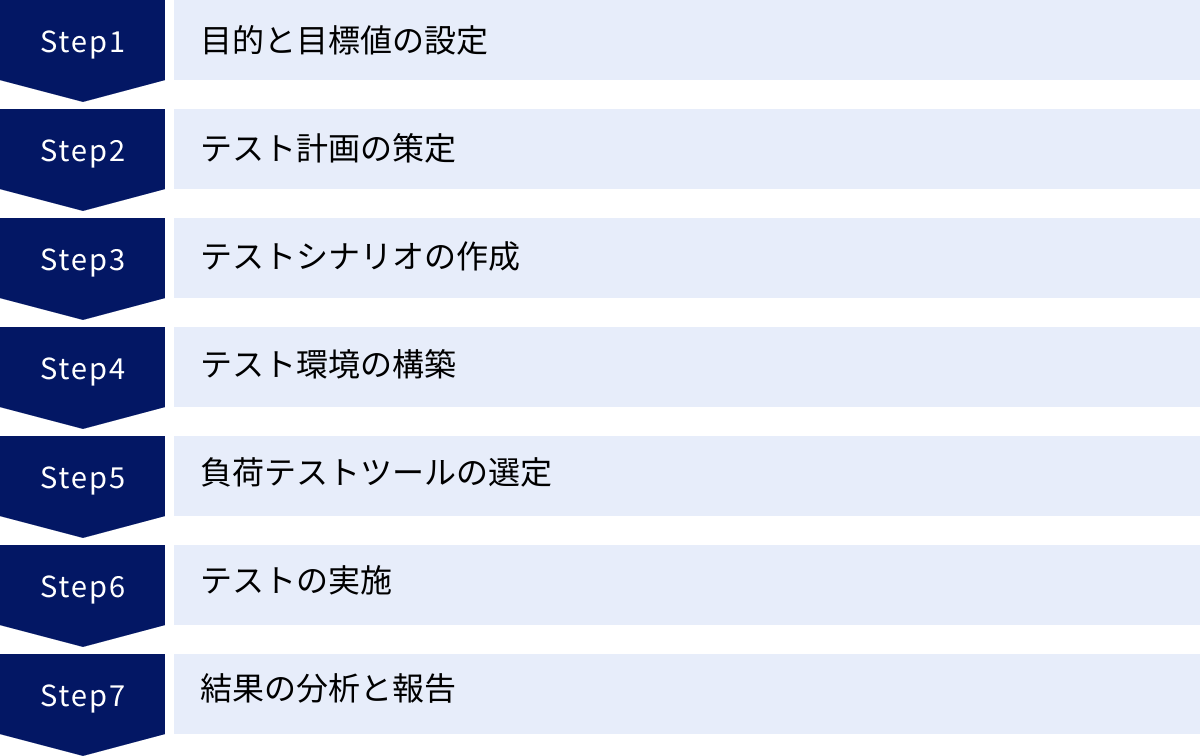

負荷テストの進め方【7ステップ】

効果的な負荷テストは、行き当たりばったりで実施するものではありません。明確な目的のもと、計画的に準備を進め、体系的な手順に沿って実施・分析することが成功の鍵となります。ここでは、負荷テストを企画してから報告するまでの一連のプロセスを、7つのステップに分けて具体的に解説します。

① 目的と目標値の設定

すべての活動の出発点となるのが、「何のために負荷テストを行うのか」という目的と、「どのような状態になれば成功とみなすのか」という具体的な目標値を明確に定義することです。このステップが曖昧だと、後続の計画や分析がすべて的外れなものになってしまいます。

目的の明確化

まずは、今回の負荷テストで達成したいことを具体的に言語化します。

- 例1(新機能リリース):「来月リリースする新しいレコメンド機能が、既存のサービスに影響を与えることなく、目標性能を発揮できることを確認する」

- 例2(インフラ刷新):「オンプレミスからクラウドへ移行した新環境が、旧環境と同等以上のパフォーマンスを発揮することを証明する」

- 例3(イベント対策):「年末のセール期間中に予測されるピークアクセス(平常時の5倍)を、サービスダウンすることなく処理できることを保証する」

目標値(非機能要件)の設定

次に、目的を達成したと判断するための客観的な基準となる「目標値」を、具体的な数値で設定します。これは非機能要件とも呼ばれ、関係者(ビジネス部門、開発部門、インフラ部門)と合意形成しておくことが重要です。

- パフォーマンスに関する目標値:

- レスポンスタイム: 「商品詳細ページの95パーセンタイルレスポンスタイムが2秒以内であること」

- スループット: 「決済処理において、秒間300トランザクション(TPS)を処理できること」

- エラーレート: 「テスト実施中のサーバーエラー率が0.01%未満であること」

- リソースに関する目標値:

- CPU使用率: 「ピーク負荷時においても、各サーバーのCPU使用率が平均80%を超えないこと」

- メモリ使用率: 「メモリのスワップが発生しないこと」

これらの目標値は、サービスの特性やビジネス上の要求(SLA: Service Level Agreementなど)に基づいて現実的な値を設定する必要があります。この段階で明確なゴールを設定することが、テストの成功に向けた最も重要な第一歩です。

② テスト計画の策定

目的と目標値が定まったら、それを達成するための具体的な計画を立て、「負荷テスト計画書」として文書化します。これにより、関係者間での認識のズレを防ぎ、テストをスムーズに進行させることができます。

計画書に含めるべき主な項目は以下の通りです。

- テスト対象範囲: どのシステム、どの機能、どのAPIをテストの対象とするかを明確にします。(例:「会員登録、ログイン、商品検索、カート投入、購入確認の5つの主要なユーザーシナリオ」)

- テスト対象外範囲: 意図的にテスト対象から外す範囲とその理由を明記します。(例:「管理画面は利用者が限定的なため対象外とする」「外部決済代行サービスのAPIは対象外とする」)

- テストの種類: 前述したロードテスト、ストレステスト、ソークテストなどの中から、目的に合致したテスト手法を選択します。

- 実施スケジュール: 準備期間、テスト実施期間、分析・報告期間など、具体的な日程を定めます。

- 実施体制と役割分担: 誰が責任者で、誰がテストシナリオを作成し、誰がテストを実施し、誰がインフラを監視するのか、といった役割を明確にします。

- テスト環境: テストに使用する環境の構成やスペック、データの準備方法などを記述します。

- 使用ツール: 負荷生成ツールや監視ツールなど、テストで使用するツールを明記します。

- リスクと対策: テスト実施に伴うリスク(例:テスト環境のデータ破損、本番環境への意図しない影響)を洗い出し、その対策(例:事前のバックアップ取得、アクセス制御の徹底)を記述します。

この計画書が、負荷テストプロジェクト全体の設計図となります。

③ テストシナリオの作成

テスト計画に基づき、実際にシステムへ負荷をかけるための具体的な手順である「テストシナリオ」を作成します。このシナリオの質が、テスト結果の信頼性を大きく左右します。現実のユーザー動向とかけ離れたシナリオでテストを行っても、意味のある結果は得られません。

シナリオ作成のポイント

- 現実的なユーザー行動を模倣する: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールや、実際の利用ログを分析し、ユーザーがどのようなページをどのような順番で閲覧し、どの機能をどのくらいの割合で利用しているのかを把握します。

- 例:「トップページ → カテゴリ一覧 → 商品詳細 → カート投入」という一連の流れを1シナリオとする。

- ユーザー全体の80%は商品閲覧のみ、15%は検索を利用、5%が購入に至る、といった利用比率をシナリオに反映させる。

- 思考時間(Think Time)を考慮する: ユーザーはページを表示してから次の行動に移るまで、数秒から数十秒考えます。この「思考時間」をシナリオに組み込むことで、より現実的な負荷を再現できます。

- パラメータの動的化: ログインするユーザーIDや検索するキーワードなどを、リクエストごとに変化させる(パラメータ化する)ことが重要です。すべてのリクエストが同じ内容だと、サーバーのキャッシュが効きすぎてしまい、現実よりも良い結果が出てしまう可能性があります。

- 複数のシナリオを組み合わせる: 実際のサイトには、商品をただ閲覧するユーザー、熱心に検索するユーザー、購入手続きを進めるユーザーなど、様々な目的を持ったユーザーが混在しています。これらの複数のシナリオを適切な比率で組み合わせて負荷をかけることで、より本番に近い状況をシミュレートできます。

作成したシナリオは、後述する負荷テストツールに設定できる形式(スクリプトなど)で記述します。

④ テスト環境の構築

負荷テストで信頼性の高い結果を得るためには、可能な限り本番環境と同一、あるいは同等の構成を持つテスト専用環境を準備することが理想です。

テスト環境構築のポイント

- ハードウェア/インフラスペックの同一化: サーバーのCPU、メモリ、ディスクの種類と容量、ネットワーク機器や帯域などを本番環境と揃えます。クラウド環境の場合は、本番環境と同じインスタンスタイプ、VPC構成、セキュリティグループ設定などを使用します。

- ソフトウェア構成の同一化: OS、ミドルウェア(Webサーバー、APサーバー、DBサーバーなど)、アプリケーションのバージョンを本番環境と完全に一致させます。

- データの準備: テストに使用するデータも、本番環境に近い状態を再現することが重要です。

- データ量: 本番環境と同程度のデータ量(例:商品マスタ100万件、会員データ500万人分)を用意します。データが少ないと、データベースのインデックスがうまく機能せず、現実とは異なる結果になることがあります。

- データの質: 個人情報などの機密データはマスキング(匿名化)処理を施した上で使用します。

本番環境と全く同じ環境を用意するのがコスト的に難しい場合でも、どこが本番と異なり、その差異がテスト結果にどのような影響を与える可能性があるのかを明確に認識し、結果を解釈する際にその点を考慮することが不可欠です。

⑤ 負荷テストツールの選定

テストシナリオを実行し、実際にシステムへ負荷をかけるためのツールを選定します。負荷テストツールには、オープンソースから高機能な商用ツール、クラウドベースのサービスまで様々な選択肢があります。

ツール選定の観点

- 対応プロトコル: テスト対象のアプリケーションが使用しているプロトコル(HTTP/HTTPS, WebSocket, SOAPなど)に対応しているか。

- シナリオ作成の容易さ: GUIで直感的にシナリオを作成できるか、あるいは特定のプログラミング言語(JavaScript, Scalaなど)でスクリプトを記述する必要があるか。チームのスキルセットに合ったツールを選びます。

- 負荷生成能力: 必要な規模の負荷(例:同時1万ユーザー)を生成できるか。単一のマシンで不足する場合は、複数台のマシンで分散して負荷をかける(分散テスト)機能があるかも重要です。

- 監視・分析機能: テスト中のレスポンスタイムやスループットをリアルタイムで監視できるか。テスト後に詳細な分析レポートを生成できるか。

- コスト: オープンソース(無料)か、商用(有料)か。クラウド型サービスの場合は、利用量に応じた従量課金制が一般的です。

代表的なツールについては、後の章で詳しく紹介します。

⑥ テストの実施

計画、シナリオ、環境、ツールの準備が整ったら、いよいよテストを実施します。テスト実施中は、手順通りに進めるだけでなく、不測の事態に備えた慎重な進行が求められます。

テスト実施時の注意点

- 事前通知: テストによってネットワーク帯域を消費したり、共有環境に影響を与えたりする可能性がある場合は、関係部署(インフラ部門、ネットワーク部門など)に事前にテスト日時と内容を通知し、協力を依頼します。

- 小規模な負荷から開始: いきなり最大負荷をかけるのではなく、まずはごく小規模な負荷(例:10ユーザー)でテストを行い、シナリオやツール設定に問題がないかを確認する「スモークテスト」を実施します。

- 複数人での監視: テスト実行中は、負荷をかける担当者だけでなく、アプリケーションサーバーやデータベースサーバーのリソース(CPU, メモリ等)を監視する担当者を配置します。異常を検知した際に、すぐにテストを中断できる体制を整えておくことが重要です。

- データの収集: 負荷テストツールが出力する結果(レスポンスタイム、スループット、エラーなど)と、サーバー監視ツールで得られるリソース使用状況のデータを、時系列を合わせて記録します。

計画通りにテストを進め、必要なデータを漏れなく収集することがこのステップのゴールです。

⑦ 結果の分析と報告

テストの実施はゴールではありません。収集したデータを分析し、問題点を特定し、改善に繋げることこそが負荷テストの最終目的です。

分析と報告のプロセス

- データの整理・可視化: 収集した各種データをグラフ化します。例えば、横軸を同時ユーザー数(または経過時間)、縦軸をレスポンスタイム、スループット、CPU使用率などとした相関グラフを作成すると、システムの挙動が直感的に理解しやすくなります。

- 目標値との比較: ステップ①で設定した目標値と、実際の結果を比較評価します。「レスポンスタイムの目標は2秒だったが、結果は3.5秒で未達だった」といったように、達成・未達成を客観的に判断します。

- ボトルネックの特定: 目標未達の原因となっている箇所(ボトルネック)を特定します。

- 例:「スループットが頭打ちになったタイミングで、データベースサーバーのCPU使用率が100%に達していた。このことから、DB処理がボトルネックであると推測される。」

- 改善策の検討: 特定したボトルネックを解消するための具体的な改善策を、開発チームやインフラチームと協力して検討します。

- 例:「DBのインデックスを見直す」「特定のSQL文をチューニングする」「APサーバーのキャッシュ設定を最適化する」

- 報告書の作成: テストの目的、計画、実施内容、結果、分析、考察、そして改善提案までをまとめた「負荷テスト報告書」を作成し、関係者全員に共有します。

改善策を実施した後は、再度負荷テストを行い(回帰テスト)、改善効果を確認します。この「テスト→分析→改善→再テスト」というサイクルを回すことで、システムのパフォーマンスは継続的に向上していきます。

負荷テストを成功させるための注意点

負荷テストは準備と実施に多くの工数を要する活動ですが、いくつかの重要なポイントを見過ごすと、その労力が無駄になってしまうことがあります。ここでは、負荷テストを成功に導き、信頼性の高い結果を得るために特に注意すべき7つの点を解説します。

テストの目的と目標を明確にする

これは「進め方」のステップでも触れましたが、あまりにも重要なので再度強調します。「何のためにテストするのか」という目的意識と、「何を以て成功とするか」という具体的な目標値がなければ、負荷テストは単なる自己満足の作業に終わってしまいます。

ありがちな失敗例として、「とりあえず負荷をかけてみたが、出てきた結果が良いのか悪いのか判断できない」「開発者は『問題ない』と言っているが、ビジネスサイドは『遅い』と感じており、客観的な判断基準がない」といったケースが挙げられます。

これを避けるためには、テスト計画の初期段階で、ビジネス要件(例:セール期間中の売上目標)から技術的な目標値(例:ピーク時500TPS、レスポンスタイム2秒以内)へとブレークダウンし、全ての関係者がその目標に合意している状態を作ることが不可欠です。目的と目標が明確であれば、テストのシナリオ設計、結果の評価、改善の方向性まで、全ての判断に一貫した軸が生まれます。

本番環境に近いテスト環境を準備する

負荷テストの結果の信頼性は、テスト環境がどれだけ本番環境に近いかに大きく依存します。スペックの低い開発環境でテストを行っても、その結果を本番環境の性能予測に使うことはできません。

- 構成の同一性: サーバーのスペック(CPU, メモリ)、ネットワーク構成、ミドルウェアやOSのバージョンと設定など、可能な限り本番環境と同一の環境を用意することが理想です。特に、キャッシュの設定やデータベースのパラメータなど、パフォーマンスに大きく影響する設定項目は完全に一致させる必要があります。

- データの再現性: 空っぽのデータベースでテストをしても意味がありません。本番と同等量のデータを投入し、データの偏りなども本番に近い状態を再現することが重要です。データ量が増えることで初めて顕在化するパフォーマンス問題(例:インデックスの非効率な利用)は少なくありません。

コストや手間の問題で完全な複製が難しい場合でも、「本番環境との差異」を正確にリストアップし、その差異がテスト結果にどのような影響を及ぼしうるかを考察し、報告書に明記する責任があります。これを怠ると、テスト結果が誤った意思決定を導く原因となりかねません。

本番環境への影響を最小限に抑える

理想は専用のテスト環境を用意することですが、事情により本番環境で負荷テストを実施せざるを得ないケースもあります。その場合は、進行中のビジネスに影響を与えないよう、細心の注意を払う必要があります。

- 実施時間帯の選定: ユーザーのアクセスが最も少ない深夜や早朝に実施するのが原則です。

- 関係各所への事前連絡: 負荷テストの実施日時、予想される影響範囲(ネットワーク帯域の消費など)を、社内の関連部署や、場合によっては利用しているデータセンター、クラウドベンダーに事前に通知し、協力を仰ぎます。

- 読み取り専用操作が中心のシナリオ: データの整合性を破壊するリスクを避けるため、可能な限りデータの参照(SELECT)を中心としたシナリオでテストを行います。データの更新(INSERT, UPDATE, DELETE)を含むテストを行う場合は、テスト後にデータを元に戻す手順を確立しておく必要があります。

- 監視体制の強化: 本番サービスへの影響(レスポンス遅延、エラー発生など)をリアルタイムで監視し、異常が検知された際には即座にテストを中断できるエスカレーション体制を構築しておきます。

本番環境でのテストは高いリスクを伴うため、実施の判断は慎重に行うべきです。

実施前にデータのバックアップを取る

これは基本的ながら、絶対に見過ごしてはならない鉄則です。負荷テスト、特にストレステストでは、システムに想定外の挙動をさせて問題点をあぶり出すことが目的の一つです。その過程で、予期せぬ不具合によりデータベースのデータが破損したり、矛盾したデータが生成されたりする可能性はゼロではありません。

テスト環境であっても、その環境を再構築するには多大な時間とコストがかかります。本番環境で実施する場合は言うまでもありません。テストを開始する直前に、必ずシステム全体の完全なバックアップを取得し、何か問題が発生した際に、迅速にテスト前の状態に復元(リストア)できる手順を確認しておきましょう。バックアップ取得とリストア手順の確認までをテスト計画に含めることが重要です。

専門知識を持つ担当者を配置する

効果的な負荷テストを実施・分析するには、多岐にわたる専門知識が要求されます。

- アプリケーション開発の知識: ボトルネックがアプリケーションのコードにある場合、その原因を特定し、修正案を提示できるスキル。

- インフラ(サーバー・ネットワーク)の知識: CPU、メモリ、ディスクI/Oなどのリソース状況を正しく監視・解釈し、OSやミドルウェアのチューニングを行えるスキル。

- データベースの知識: 実行計画の分析、インデックスの最適化、SQLクエリのチューニングを行えるスキル。

- 負荷テストツールの知識: 選択したツールを使いこなし、現実的なシナリオを作成・実行できるスキル。

これらの知識を一人で全て網羅するのは困難な場合が多いです。アプリケーション開発者、インフラエンジニア、データベース管理者(DBA)などが協力し、チームとして負荷テストに取り組む体制を構築することが成功への近道です。専門家の不在は、問題の根本原因を見誤り、見当違いの改善策に時間を費やす結果につながりかねません。

適切なテストデータを準備する

テストシナリオだけでなく、テストに使用するデータもまた、現実を反映したものである必要があります。

- データ量の重要性: 前述の通り、本番と同等のデータ量を用意することが重要です。データ量が少ないと、本来なら時間がかかるはずの検索処理が一瞬で終わってしまい、現実とかけ離れた楽観的な結果が出てしまいます。

- データパターンの多様性: ログインに使用するアカウント情報、検索キーワード、入力フォームのデータなどを、テスト中に動的に変更する仕組みが必要です。毎回同じユーザー、同じキーワードでテストすると、アプリケーションやデータベースのキャッシュが過剰に効いてしまい、パフォーマンスが高く見えすぎてしまいます。CSVファイルなどから実行ごとに異なるデータを読み込ませる機能を備えたテストツールを活用しましょう。

- 機密情報のマスキング: 本番のデータをコピーして利用する場合は、個人情報や決済情報などの機密データを必ずマスキング(匿名化、無意味な文字列への置換)しなければなりません。セキュリティインシデントを防ぐための絶対条件です。

準備に手間はかかりますが、リアルなテストデータこそが、リアルなテスト結果を生み出します。

セキュリティ対策を講じる

負荷テストの実施が、新たなセキュリティホール(脆弱性)を生み出すことがあってはなりません。

- 負荷テストツールの管理: クラウドベースの負荷テストサービスを利用する場合、管理画面へのアクセス制御を徹底し、強固なパスワードを設定します。

- テスト用アカウントの管理: テストシナリオで使用するログインアカウントは、テスト専用に作成し、必要最小限の権限のみを与えます。本番の管理者権限を持つアカウントをテストに流用するべきではありません。

- 通信の暗号化: 負荷を生成するクライアントとテスト対象サーバー間の通信が、インターネットを経由する場合は、HTTPSなどを用いて通信を暗号化し、盗聴のリスクを防ぎます。

- テスト後のクリーンアップ: テスト用に作成したアカウントやデータは、テスト終了後に速やかに削除します。

特に、外部の第三者(テスト専門ベンダーなど)に負荷テストを委託する際には、契約においてセキュリティに関する取り決めを明確にしておくことが重要です。

おすすめの負荷テストツール5選

負荷テストを効率的かつ効果的に実施するためには、目的に合ったツールの選定が欠かせません。ここでは、世界中で広く利用されている代表的な負荷テストツールを5つ厳選し、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。オープンソースから商用のクラウドサービスまで、様々な選択肢がありますので、自社の状況に合わせて比較検討してみてください。

| ツール名 | ライセンス | 特徴 | 主な開発元・参照元 |

|---|---|---|---|

| Apache JMeter | オープンソース (Apache License 2.0) | Javaベースのデファクトスタンダード。GUIで直感的にシナリオ作成が可能。多機能で拡張性が高く、豊富な情報源が利用可能。 | The Apache Software Foundation (Apache JMeter 公式サイト) |

| LoadRunner | 商用 | エンタープライズ向けの高性能・高機能ツール。幅広いプロトコルに対応し、詳細な分析機能と手厚いサポートが特徴。 | OpenText (旧Micro Focus) (OpenText公式サイト) |

| Gatling | オープンソース / 商用 | Scalaベースで記述する高パフォーマンスツール。少ないリソースで大規模な負荷を生成可能。HTMLで出力されるレポートが見やすいと評判。 | Gatling Corp (Gatling公式サイト) |

| k6 | オープンソース / 商用 | JavaScriptでテストスクリプトを記述するモダンなツール。開発者フレンドリーで、CI/CDパイプラインへの統合が容易。 | Grafana Labs (Grafana Labs k6公式サイト) |

| LoadNinja | 商用 (SaaS) | スクリプト不要でブラウザ操作を記録してテストを作成できる。クラウドベースで環境構築が不要。AIによる動的要素の自動認識が強み。 | SmartBear (SmartBear公式サイト) |

① Apache JMeter

Apache JMeterは、オープンソースの負荷テストツールとして最も有名で、デファクトスタンダードと言える存在です。Javaで開発されており、Windows, macOS, Linuxなど様々なプラットフォームで動作します。

特徴・メリット

- 無償で利用可能: オープンソースであるため、ライセンス費用がかかりません。コストを抑えて負荷テストを始めたい場合に最適です。

- GUIによる直感的な操作: テストシナリオを、GUI上でコンポーネント(スレッドグループ、サンプラー、リスナーなど)を組み合わせる形で視覚的に作成できます。プログラミング経験が浅い担当者でも比較的扱いやすいのが魅力です。

- 高い拡張性と多機能性: HTTP/HTTPSはもちろん、FTP, JDBC(データベース), LDAP, SOAP/RESTなど、非常に多くのプロトコルを標準でサポートしています。また、豊富なプラグインが公開されており、機能を追加してカスタマイズすることも容易です。

- 豊富な情報源: 長い歴史と多くのユーザーを持つため、Web上に関連情報や解説記事、コミュニティフォーラムが多数存在します。問題が発生した際に解決策を見つけやすい点も大きなメリットです。

- 分散テストに対応: 複数のマシン(エージェント)を連携させて、大規模な負荷を生成する分散テストの機能も備えています。

注意点・デメリット

- リソース消費: GUIモードは便利ですが、それなりにメモリを消費します。大規模なテストを実施する際は、CUI(コマンドライン)モードで実行することが推奨されます。

- 学習コスト: 高機能である反面、全ての機能を使いこなすには相応の学習が必要です。特に、複雑なシナリオや独自ロジックを実装するには、JMeter特有の概念を理解する必要があります。

こんな場合におすすめ:

- 初めて負荷テストに取り組むチーム

- コストをかけずにスモールスタートしたい場合

- Webアプリケーションの基本的な負荷テストを行いたい場合

参照:Apache JMeter Project

② LoadRunner

LoadRunnerは、OpenText社(旧Micro Focus社、さらにその前はHPE社)が開発・提供する、商用の高機能負荷テストツールです。エンタープライズ領域で長年の実績を持ち、ミッションクリティカルな大規模システムのテストで広く採用されています。

特徴・メリット

- 圧倒的な対応プロトコル数: Web技術だけでなく、SAP, Oracle, Citrixなど、エンタープライズ向けの様々なアプリケーションや、レガシーシステムを含む幅広いプロトコルに対応しています。

- 高精度な負荷シミュレーション: 現実のユーザー操作を非常に高い精度で再現するスクリプト生成機能(VuGen)や、ネットワーク帯域や遅延をエミュレートする機能などを備えています。

- 強力な分析機能: テスト結果を多角的に分析し、ボトルネックを特定するための専用分析ツール(Analysis)が提供されます。グラフのカスタマイズ性も高く、詳細なレポートを生成できます。

- 手厚い公式サポート: 商用ツールならではのメリットとして、ベンダーからの技術サポートやトレーニングを受けることができます。

注意点・デメリット

- 高コスト: 高機能な分、ライセンス費用は高額になる傾向があります。仮想ユーザー数や使用するプロトコルによって価格が変動します。

- 専門性: 非常に多機能であるため、ツールを最大限に活用するには専門の知識やトレーニングが必要となる場合があります。

こんな場合におすすめ:

- 金融、通信、製造など、ミッションクリティカルな大規模システムのテスト

- Web以外の多様なプロトコル(ERP, VDIなど)のテストが必要な場合

- 予算が確保でき、手厚いサポートを重視する場合

参照:OpenText公式サイト

③ Gatling

Gatlingは、Scalaというプログラミング言語をベースに開発された、高パフォーマンスが特徴の負荷テストツールです。オープンソース版と、より高度な機能やサポートを提供する商用版(Gatling Enterprise)があります。

特徴・メリット

- 高いパフォーマンス: JMeterなどのスレッドベースのツールとは異なり、Akkaを用いた非同期・ノンブロッキングなアーキテクチャを採用しています。これにより、1台のマシンでも非常に多くの仮想ユーザーを生成でき、少ないリソースで大規模な負荷テストが可能です。

- コードベースのシナリオ: テストシナリオをScalaのコード(DSL: ドメイン固有言語)で記述します。これにより、Gitなどのバージョン管理システムでの管理が容易で、コードレビューも行いやすく、開発者にとって親和性が高いです。

- 優れたレポート機能: テスト実行後に自動生成されるHTMLレポートが、非常に詳細かつ視覚的に分かりやすいと評判です。レスポンスタイムの分布やスループットの推移などがインタラクティブなグラフで表示され、分析作業を効率化します。

注意点・デメリット

- Scalaの学習コスト: シナリオをコードで記述するため、Scala言語やGatlingのDSLに関する知識が必要になります。プログラミング経験のない担当者にとっては、JMeterよりも学習のハードルが高いと感じるかもしれません。

- GUIでのシナリオ作成機能は限定的です(商用版にはレコーダー機能あり)。

こんな場合におすすめ:

- エンジニアが主体となって負荷テストを実施する開発チーム

- CI/CDパイプラインに負荷テストを組み込みたい場合(Test as Code)

- 数万〜数十万といった大規模な負荷を効率的に生成したい場合

参照:Gatling Corp公式サイト

④ k6

k6は、Grafana Labsが中心となって開発を進めている、比較的新しいオープンソースの負荷テストツールです。パフォーマンスと開発者体験(Developer Experience)を重視して設計されています。

特徴・メリット

- JavaScriptによるスクリプト記述: 多くのWeb開発者にとって馴染み深いJavaScript (ES2015/ES6) でテストスクリプトを記述できます。これにより、学習コストを低く抑え、迅速にテスト開発を始めることができます。

- 高いパフォーマンス: Go言語で実装されており、リソース消費が少なく、高いパフォーマンスを発揮します。

- CI/CDとの親和性: コマンドラインでの実行を前提としており、テスト結果の成功・失敗を閾値(Thresholds)で定義できるため、JenkinsやGitHub ActionsなどのCI/CDパイプラインへの組み込みが非常に容易です。

- モダンなエコシステム: 結果をInfluxDBやPrometheusといった時系列データベースに送り、Grafanaで可視化するなど、クラウドネイティブな監視ツールとの連携がスムーズです。

注意点・デメリット

- ブラウザのシミュレーションではない: k6はプロトコルレベルでHTTPリクエストを生成するため、ブラウザのレンダリングやJavaScriptの実行は行いません。フロントエンドのパフォーマンスを測定したい場合は、別のツール(k6 browser moduleなど)との組み合わせが必要になります。

- GUIは提供されていません。

こんな場合におすすめ:

- モダンなWeb開発を行っているチーム

- DevOps文化が浸透しており、テストの自動化を推進したい場合

- JavaScriptでの開発に慣れているエンジニア

参照:Grafana Labs k6公式サイト

⑤ LoadNinja

LoadNinjaは、SmartBear社が提供するSaaS型の負荷テストツールです。最大の特徴は、テストスクリプトを記述する必要がない「スクリプトレス」な点です。

特徴・メリット

- 簡単なシナリオ作成: ブラウザ拡張機能を使って、実際のWebサイト上での操作(クリック、入力など)を記録するだけで、負荷テストのシナリオを自動生成できます。プログラミング知識がなくても、誰でも簡単にシナリオを作成できます。

- 本物のブラウザでテスト: 多くのツールがプロトコルレベルで負荷をかけるのに対し、LoadNinjaはクラウド上で数千もの本物のブラウザ(Chrome, Firefox)を起動して負荷をかけます。これにより、DOMのレンダリングやJavaScriptの実行時間を含めた、より現実に近いユーザー体感のパフォーマンスを測定できます。

- 環境構築が不要: SaaSとして提供されるため、自前で負荷生成用のサーバーを準備・管理する必要がありません。ブラウザからログインすれば、すぐにテストを開始できます。

- AIによる動的要素の特定: AIを活用して、IDが動的に変わるようなWebページの要素を賢く認識し、テストの安定性を高める機能(TrueTest™)を持っています。

注意点・デメリット

- コスト: 商用SaaSであるため、利用にはサブスクリプション費用がかかります。仮想ユーザー数やテスト時間に応じた料金プランが設定されています。

- カスタマイズの制限: スクリプトレスで手軽な反面、コードで記述するツールに比べて、複雑なロジックや特殊な処理を実装する際の自由度は低くなります。

こんな場合におすすめ:

- 非エンジニア(QA担当者、ディレクターなど)が負荷テストを実施したい場合

- フロントエンドのパフォーマンスも含めて測定したい場合

- テスト環境の構築や管理の手間を省き、迅速にテストを開始したい場合

参照:SmartBear公式サイト

まとめ

本記事では、Webサイトやアプリケーションの品質と信頼性を支える上で不可欠な「負荷テスト」について、その基本概念から目的、種類、具体的な進め方、成功のための注意点、そして代表的なツールまで、網羅的に解説してきました。

負荷テストとは、システムに意図的に高い負荷をかけ、その際のパフォーマンスや挙動を評価することで、安定したサービス提供を阻害する潜在的なリスクを事前に発見し、取り除くための重要な品質保証活動です。その目的は、単にシステムの性能を測定するだけでなく、性能の限界値や潜在的な問題点を把握し、システム構成の妥当性や将来の拡張性を確認するなど、多岐にわたります。

効果的な負荷テストを実施するためには、目的に応じてロードテスト、ストレステスト、ソークテストといった適切な種類を選択し、スループットやレスポンスタイムといった客観的な指標に基づいて評価することが重要です。

そして何よりも、負荷テストを成功させるためには、以下のサイクルを継続的に回していくことが不可欠です。

- 明確な目的と目標値を設定する

- 本番に近い環境とリアルなシナリオを準備する

- 計画的にテストを実施し、データを収集する

- 結果を多角的に分析し、ボトルネックを特定する

- 改善策を実施し、再度テストを行って効果を確認する

負荷テストは、一度実施して終わり、という性質のものではありません。 新機能の追加、インフラの変更、ユーザー数の増加など、システムを取り巻く環境は常に変化し続けます。その変化に対応し、常に高いレベルのユーザー体験を提供し続けるためには、負荷テストを開発プロセスの一部として定着させ、継続的にパフォーマンスを監視・改善していく文化を育てることが求められます。

この記事が、負荷テストの重要性を理解し、あなたのプロジェクトで実践するための一助となれば幸いです。まずは、自社サービスの「目的と目標値の設定」から始めてみてはいかがでしょうか。それが、より堅牢で信頼性の高いサービスを構築するための、確かな第一歩となるはずです。