現代のビジネスにおいて、スマートフォンアプリは顧客との重要な接点であり、企業の成長を加速させる強力なツールです。しかし、いざアプリ開発を検討し始めても、「どの会社に依頼すれば良いのか分からない」「費用はどれくらいかかるのか」「そもそも何から始めればいいのか」といった疑問や不安を抱える担当者の方は少なくありません。

適切な開発パートナーを見つけられなければ、プロジェクトは失敗に終わり、多大な時間とコストを無駄にしてしまう可能性があります。この記事では、アプリ開発を検討している企業担当者の方々に向けて、アプリ開発を依頼する前に知っておきたい基礎知識から、失敗しない開発会社の選び方、目的・特徴別のおすすめ企業25選、費用の相場、開発の進め方まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、自社の目的を達成するための最適なアプリ開発会社を見つけ、プロジェクトを成功に導くための具体的な道筋が見えるようになるでしょう。

目次

アプリ開発を依頼する前に知っておきたい基礎知識

アプリ開発を外部の会社に依頼する前に、まずは基本的な知識を身につけておくことが重要です。アプリにはどのような種類があり、それぞれにどんな特徴があるのか。また、開発を請け負う会社にはどのようなタイプが存在するのか。これらの前提知識は、開発会社とのコミュニケーションを円滑にし、自社の要望を正確に伝えるための土台となります。ここで基礎をしっかり押さえて、成功への第一歩を踏み出しましょう。

アプリの種類とそれぞれの特徴

スマートフォンアプリは、大きく分けて「ネイティブアプリ」「Webアプリ」「ハイブリッドアプリ」の3種類に分類されます。それぞれの仕組みや特徴、メリット・デメリットは大きく異なります。自社が開発したいアプリの目的や機能要件に応じて、どの種類が最適かを見極めることが重要です。

| 種類 | 開発手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ネイティブアプリ | OS(iOS/Android)専用の言語で開発 | App StoreやGoogle Playからインストールして利用。 | 動作が高速・安定。プッシュ通知やGPSなど端末機能を最大限活用できる。オフラインでも一部機能が利用可能。 | OSごとに開発が必要でコストと時間がかかる。ストアの審査が必要。 |

| Webアプリ | Web標準技術(HTML, CSS, JavaScript)で開発 | Webブラウザ上で動作。インストール不要。 | OSに依存せず、どの端末でも利用可能。開発コストを抑えやすい。ストアの審査が不要で、修正・更新が容易。 | 動作速度がネイティブアプリに劣る。端末機能へのアクセスに制限がある。オフライン利用が困難。 |

| ハイブリッドアプリ | Web技術を使い、ネイティブアプリの形式でパッケージ化 | 見た目はネイティブアプリだが、中身はWeb技術で構成。 | 1つのソースコードで複数OSに対応可能(クロスプラットフォーム)。ネイティブアプリより開発コスト・期間を抑えられる。 | ネイティブアプリに比べパフォーマンスが劣る場合がある。OSアップデートの影響を受けやすい。 |

ネイティブアプリ

ネイティブアプリとは、App StoreやGoogle Playといった公式のアプリストアからダウンロードして利用する、最も一般的な形式のアプリです。iOSであればSwiftやObjective-C、AndroidであればKotlinやJavaといった、それぞれのOSに最適化されたプログラミング言語で開発されます。

最大のメリットは、パフォーマンスの高さと機能の豊富さです。OSに直接アクセスするため、動作が非常に高速で安定しており、ユーザーにストレスを感じさせません。また、プッシュ通知、カメラ、GPS、加速度センサー、連絡先情報といったスマートフォンの機能を最大限に活用できるため、リッチで複雑な機能を持つアプリの開発に向いています。例えば、高精細なグラフィックを要求されるゲームアプリや、GPSを駆使した地図アプリ、カメラ機能と連携する画像加工アプリなどは、ネイティブアプリの得意分野です。

一方で、デメリットとしては開発コストと期間が大きくなる点が挙げられます。iOSとAndroidでは開発言語や環境が異なるため、両方のOSに対応させるには、それぞれ個別に開発を進める必要があります。これにより、単純に開発工数が2倍近くになり、費用も高額になりがちです。また、アプリをストアで公開するには、Apple社やGoogle社の審査を通過する必要があり、リジェクト(審査却下)されると修正に時間がかかるという側面もあります。

Webアプリ

Webアプリとは、スマートフォンやPCのWebブラウザ上で動作するアプリケーションのことです。ユーザーはアプリストアからダウンロードする必要がなく、特定のURLにアクセスするだけで利用を開始できます。LINEやGmailのWeb版、各種オンラインショッピングサイトなどがこれに該当します。開発にはHTML5、CSS、JavaScriptといったWeb標準技術が用いられます。

最大のメリットは、開発の手軽さとコストの低さです。Webブラウザという共通のプラットフォームで動作するため、OSごとに開発する必要がありません。つまり、1つのソースコードでiPhone、Android、PCなど、あらゆるデバイスに対応できます。これにより、開発期間を大幅に短縮し、コストを抑えることが可能です。また、ストアの審査が不要なため、機能の修正やアップデートを迅速に行える点も大きな利点です。

しかし、デメリットはネイティブアプリに比べて機能的な制約が多いことです。プッシュ通知やGPSといった端末固有の機能へのアクセスが制限される場合があります。また、アプリの動作速度や安定性は、ユーザーの通信環境やブラウザの性能に大きく依存します。オフラインでの利用も基本的にはできません。情報を一覧表示したり、簡単な入力フォームを設けたりするような、シンプルな機能のアプリに適していると言えるでしょう。

ハイブリッドアプリ

ハイブリッドアプリは、その名の通り、ネイティブアプリとWebアプリの両方の性質を併せ持つアプリです。基本的にはWebアプリと同様にHTML5やJavaScriptなどのWeb技術を用いて開発されますが、それをネイティブアプリの「器(コンテナ)」で包み込むことで、ネイティブアプリのようにストアから配信したり、端末機能の一部を利用したりできるようにしたものです。

メリットは、開発効率とコストパフォーマンスの良さにあります。「Write once, run anywhere(一度書けば、どこでも動く)」の思想に基づき、1つのソースコードでiOSとAndroidの両方に対応するアプリ(クロスプラットフォーム開発)を制作できます。これにより、ネイティブアプリに比べて開発コストと期間を大幅に削減できます。プッシュ通知など、Webアプリでは難しかった一部のネイティブ機能も実装可能です。

一方で、ネイティブアプリと比較するとパフォーマンス面で劣る可能性がある点がデメリットです。アプリの動作はWebビューと呼ばれるブラウザ機能に依存するため、複雑な処理やグラフィック描画では、ネイティブアプリほどの滑らかさや速さを実現するのは難しい場合があります。また、OSのアップデートがあった際に、予期せぬ不具合が発生するリスクもネイティブアプリより高くなる傾向があります。コストを抑えつつ、ストアでの配信や基本的なネイティブ機能の実装をしたい場合に、有力な選択肢となるでしょう。

アプリ開発会社の種類

アプリ開発を依頼できる会社は、その成り立ちや得意分野によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社のプロジェクト規模や目的に合った依頼先を選ぶことが、開発成功の鍵を握ります。

システム開発会社

システム開発会社は、企業の基幹システムや業務システムといった、大規模で複雑なソフトウェア開発を主戦場としてきた企業です。そのため、サーバーサイドの開発やデータベース構築、外部システムとの連携といった、バックエンド領域の技術力に長けているのが特徴です。

金融機関の勘定系システムや、製造業の生産管理システムなど、高い堅牢性やセキュリティレベルが求められるプロジェクトの経験が豊富なため、大規模なユーザーデータを扱うアプリや、複雑な業務ロジックを要するBtoB向けの業務効率化アプリなどの開発で強みを発揮します。アプリ単体だけでなく、Webシステム全体を含めたトータルなソリューション提案が期待できるでしょう。ただし、UI/UXデザインやアプリ特有のマーケティングといった、フロントエンドや企画領域を専門としていない場合もあるため、その点は確認が必要です。

アプリ開発専門会社

アプリ開発専門会社は、その名の通り、スマートフォンアプリの開発に特化した企業です。常に最新のOSの仕様やデザイントレンド、開発技術をキャッチアップしており、アプリ開発に関する深い知見とノウハウを蓄積しています。

UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)デザインを重視し、ユーザーにとって使いやすく、魅力的なアプリを設計することを得意とします。また、アプリをリリースした後のASO(アプリストア最適化)や、データ分析に基づくグロースハック(成長施策)といった、マーケティング支援まで一気通貫で提供している会社も多いのが特徴です。企画段階のアイデア出しから、開発、リリース後の運用・改善まで、アプリビジネス全体を成功に導くためのパートナーとして非常に頼りになる存在です。

Web制作会社

Web制作会社は、コーポレートサイトやECサイト、メディアサイトなどのWebサイト制作をメインの事業としています。Web技術に関する高い専門性を持っているため、Webアプリの開発や、Webサイトと連携するようなアプリの開発を得意とします。

特に、既存のWebサービスをアプリ化したい場合や、Webとアプリでコンテンツを共通化して運用したいといったニーズがある場合に適しています。デザイン力に定評のある会社も多く、ビジュアル的に優れたアプリを期待できるでしょう。ただし、ネイティブアプリの開発経験が少ない会社もあるため、依頼したいアプリの種類によっては、過去の実績を慎重に確認する必要があります。

フリーランス

フリーランスは、企業に所属せず個人で活動している開発者です。最大のメリットは、企業に依頼するよりもコストを大幅に抑えられる可能性がある点です。特定の技術領域に非常に高いスキルを持つエンジニアや、著名なアプリの開発経験を持つデザイナーなども存在します。

しかし、個人で対応できる範囲には限界があります。デザイン、iOS開発、Android開発、サーバーサイド開発など、プロジェクトに必要なスキルセットを1人で全てカバーできるフリーランスは稀です。そのため、複数のフリーランスを組み合わせてチームを組成する必要が出てくる場合が多く、その際のディレクションやプロジェクト管理は発注者側が担うことになり、大きな負担となります。また、個人のスキルや信頼性にばらつきが大きく、途中で連絡が取れなくなるといったリスクもゼロではありません。小規模な改修や、特定の機能開発のサポートなど、限定的な依頼に適していると言えるでしょう。

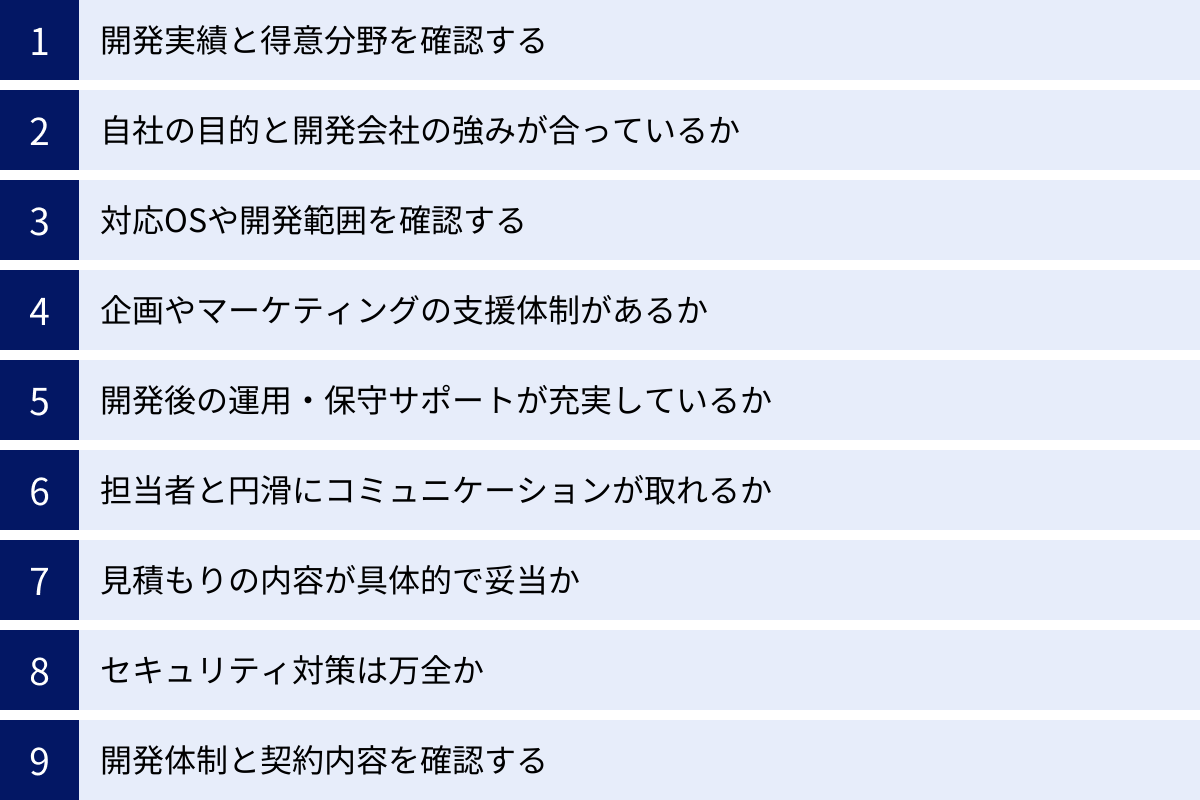

アプリ開発会社選びで失敗しないための9つのポイント

アプリ開発の成否は、パートナーとなる開発会社選びで8割が決まると言っても過言ではありません。数多くの開発会社の中から、自社のプロジェクトに最適な一社を見つけ出すためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。ここでは、会社選びで失敗しないための9つのポイントを具体的に解説します。

① 開発実績と得意分野を確認する

まず最も重要なのが、開発会社の過去の実績(ポートフォリオ)を詳細に確認することです。ただ単に「多くのアプリを開発している」というだけでは不十分です。以下の点をチェックしましょう。

- 類似業界・業種での開発実績: 自社と同じ業界、例えば「飲食業界」「医療業界」「不動産業界」などでの開発実績があるか。業界特有の慣習や法律、ユーザーの特性を理解している会社であれば、話がスムーズに進み、的確な提案が期待できます。

- 類似機能の実装実績: 開発したいアプリに必要な機能、例えば「決済機能」「マッチング機能」「動画配信機能」「GPS連携機能」などを過去に実装した経験があるか。経験があれば、技術的な課題や工数を正確に見積もることができ、開発がスムーズに進みます。

- 開発したアプリのクオリティ: 可能であれば、その会社が開発したアプリを実際にストアからダウンロードして使ってみましょう。デザインの質、操作性、動作の安定性などを自分の目で確かめるのが一番です。レビューや評価も参考になります。

これらの情報を会社のウェブサイトや資料で確認し、自社のプロジェクトと親和性の高い実績を持つ会社を優先的に検討しましょう。

② 自社の目的と開発会社の強みが合っているか

「なぜアプリを開発するのか」という目的を明確にし、その目的達成に貢献してくれる強みを持つ会社を選ぶことが不可欠です。

- ビジネス課題解決が目的なら: 「売上を向上させたい」「業務を効率化したい」といったビジネス上の課題解決が主目的であれば、企画力やコンサルティング力に強みを持つ会社が適しています。ビジネスモデルの設計から一緒に考えてくれるパートナーを選びましょう。

- UI/UXが重要な場合: C向け(一般消費者向け)のアプリで、ユーザーの継続利用率を高めたいのであれば、UI/UXデザインを得意とする会社が最適です。ユーザー調査やプロトタイピングを丁寧に行い、使い心地を追求してくれる会社を選びましょう。

- 技術的な難易度が高い場合: 大量のトラフィックが予想される、複雑な外部システムと連携する、最新のAI技術を活用するなど、技術的なハードルが高いプロジェクトの場合は、技術力の高さを強みとする会社を選ぶべきです。

会社のウェブサイトに掲載されている「私たちの強み」といったメッセージや、担当者との面談を通じて、自社の目的と開発会社の得意分野がマッチしているかを見極めましょう。

③ 対応OSや開発範囲を確認する

開発したいアプリの仕様と、開発会社が対応できる範囲が一致しているかを確認することも重要です。

- 対応OS: iOSアプリとAndroidアプリの両方を開発したいのか、それとも片方だけで良いのかを決め、会社が希望するOSに対応しているかを確認します。両対応(クロスプラットフォーム開発)を得意とする会社もあれば、片方のOSに特化している会社もあります。

- 開発範囲(スコープ): アプリ開発は、ユーザーが直接触れる「フロントエンド」だけでなく、データを管理するサーバーやデータベースといった「バックエンド(サーバーサイド)」の開発も必要になることがほとんどです。会社によっては「アプリ側の開発はできるが、サーバーサイドは対応外」というケースもあります。企画からデザイン、開発、インフラ構築、運用までワンストップで対応できる会社か、それとも特定の領域のみを担当する会社なのかを明確に把握しておく必要があります。

④ 企画やマーケティングの支援体制があるか

「良いアプリを作ること」と「アプリ事業を成功させること」は同義ではありません。アプリをリリースした後に、いかにしてユーザーにダウンロードしてもらい、継続的に使ってもらうかが事業成功の鍵となります。

そのため、開発だけでなく、企画段階の壁打ちや、リリース後のマーケティング支援まで行ってくれる会社は非常に心強いパートナーとなります。

- 企画支援: ふんわりとしたアイデアしかない段階でも、ビジネスモデルの構築、ターゲットユーザーの設定、具体的な機能の提案など、事業計画の策定からサポートしてくれるか。

- マーケティング支援: ASO(アプリストア最適化)、広告運用、プッシュ通知戦略、SNS活用、データ分析に基づく改善提案(グロースハック)など、アプリを成長させるための施策を支援してくれる体制があるか。

これらの支援体制の有無は、特に社内にアプリ事業のノウハウがない場合に、プロジェクトの成否を大きく左右します。

⑤ 開発後の運用・保守サポートが充実しているか

アプリはリリースしたら終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。安定してサービスを提供し続けるためには、リリース後の運用・保守が不可欠です。

- サーバー監視: 24時間365日、サーバーがダウンしていないかを監視し、障害発生時に迅速に対応してくれるか。

- OSアップデートへの対応: AppleやGoogleがOSをアップデートした際に、アプリに不具合が生じないかを確認し、必要に応じて修正対応をしてくれるか。これは非常に重要な保守作業です。

- 軽微なバグ修正: ユーザーからの報告などによって見つかった小さな不具合に、迅速に対応してくれるか。

- 問い合わせ対応: アプリの操作方法などに関するユーザーからの問い合わせに対応してくれるか。

運用・保守の契約内容や費用体系は会社によって様々です。開発を依頼する段階で、リリース後のサポート範囲と費用についてもしっかりと確認しておきましょう。

⑥ 担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか

アプリ開発は数ヶ月から1年以上に及ぶ長期的なプロジェクトです。その間、開発会社の担当者とは密に連携を取り続けることになります。そのため、担当者との相性やコミュニケーションのしやすさは、プロジェクトを円滑に進める上で極めて重要です。

- レスポンスの速さと正確さ: 質問や依頼に対する返信が迅速か。内容は的確か。

- 専門用語の分かりやすさ: 技術的な内容を、専門知識のないこちら側にも分かるように丁寧に説明してくれるか。

- 提案力: こちらの要望をただ受け入れるだけでなく、より良くするための改善提案や、リスクの指摘などをしてくれるか。

- 誠実な人柄: 隠し事をせず、プロジェクトの進捗や課題を正直に共有してくれるか。

見積もり依頼や打ち合わせの段階で、担当者の対応を注意深く観察し、「この人たちとなら一緒に良いものを作れそうだ」と信頼できるかどうかを判断しましょう。

⑦ 見積もりの内容が具体的で妥当か

複数の会社から見積もりを取る「相見積もり」は必須ですが、その際に単に金額の安さだけで判断してはいけません。見積書の内容が具体的で、何にどれくらいの費用がかかるのかが明確に記載されているかを確認することが重要です。

- 項目の詳細度: 「開発一式」といった大雑把な項目ではなく、「要件定義」「基本設計」「詳細設計」「デザイン」「〇〇機能実装」「テスト」のように、作業工程ごとに費用が細かく記載されているか。

- 人月単価と工数: 「エンジニア単価 〇〇万円 × 〇人月」のように、単価と工数(作業量)の内訳が明記されているか。これにより、費用の妥当性を判断しやすくなります。

- 追加費用の条件: 仕様変更や機能追加が発生した場合に、どのような条件で追加費用がかかるのかが明記されているか。後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。

極端に安い見積もりには注意が必要です。 後から高額な追加費用を請求されたり、品質が低かったりするリスクがあります。安さには必ず理由があると考え、その根拠をしっかりと確認しましょう。

⑧ セキュリティ対策は万全か

アプリがユーザーの個人情報や決済情報などを扱う場合、セキュリティ対策は最重要課題です。万が一、情報漏洩が発生すれば、ユーザーの信頼を失い、企業の存続に関わる重大な問題に発展します。

開発会社がどのようなセキュリティ対策を講じているか、必ず確認しましょう。

- プライバシーマークやISMS認証の取得: 個人情報保護や情報セキュリティマネジメントに関する第三者認証を取得しているか。これは、会社としてセキュリティ体制を整備している一つの証となります。

- 脆弱性診断の実施: アプリにセキュリティ上の弱点(脆弱性)がないかをチェックする「脆弱性診断」を開発プロセスに組み込んでいるか。

- セキュアコーディングの知識: 開発者自身が、セキュリティホールを作らないための安全なプログラミング手法(セキュアコーディング)を習得しているか。

契約前には、NDA(秘密保持契約)を締結することはもちろん、開発会社のセキュリティポリシーについてもしっかりとヒアリングしましょう。

⑨ 開発体制と契約内容を確認する

最後に、プロジェクトを遂行するための開発体制と、契約形態についても確認が必要です。

- 開発体制: プロジェクトマネージャー(PM)、デザイナー、エンジニア(iOS/Android/サーバーサイド)など、どのような役割のメンバーが何人でプロジェクトに参加するのかを確認します。特に、全体の進行を管理するPMの経験やスキルは重要です。

- 契約形態: アプリ開発の契約は、主に「請負契約」と「準委任契約」の2種類があります。

- 請負契約: 「成果物の完成」を目的とする契約。仕様と納期、金額を最初に確定させ、開発会社は完成責任を負います。仕様が固まっている場合に適しています。

- 準委任契約: 「業務の遂行」を目的とする契約。エンジニアの作業時間に対して費用を支払います。仕様変更に柔軟に対応できるため、要件が未確定な場合や、アジャイル開発に適しています。

どちらの契約形態が自社のプロジェクトに適しているかを開発会社と相談し、契約書の内容(開発範囲、納期、費用、検収条件、知的財産権の帰属など)を十分に理解した上で契約を締結することが重要です。

【目的・特徴別】おすすめのアプリ開発会社25選

ここからは、具体的なアプリ開発会社を「実績豊富な大手」「中小・スタートアップ向け」「格安・低コスト」「特定分野特化」「デザイン性」という5つのカテゴリに分けて25社ご紹介します。各社の強みや特徴を参考に、自社のニーズに合った会社を見つけるためのヒントにしてください。

※掲載されている情報は2024年6月時点のものです。最新の情報は各社の公式サイトにてご確認ください。

実績が豊富な大手アプリ開発会社5選

豊富なリソースと多様な業界での開発実績を持つ大手企業です。大規模プロジェクトや、企画から運用まで一気通貫でのサポートを求める場合に頼りになります。

① 株式会社モンスターラボ

世界20の国と地域に拠点を持つグローバルな開発体制が強みのデジタルコンサルティングファームです。多様な国籍のエンジニアやデザイナーが在籍し、最先端の技術とデザインで企業のDXを支援します。大企業からスタートアップまで、幅広い規模と業種の開発実績が豊富です。企画・コンサルティングから開発、グロースまでワンストップで対応可能な総合力が魅力です。(参照:株式会社モンスターラボ公式サイト)

② フェンリル株式会社

UI/UXデザインに徹底的にこだわることで知られ、数々の人気アプリを手がけてきた実績豊富な企業です。デザイナーとエンジニアが一体となったチームで、使いやすさと美しさを両立した高品質なアプリを開発します。共同開発やデザインコンサルティングなど、クライアントのニーズに合わせた柔軟なサービスを提供している点も特徴です。特にtoC向けのアプリ開発で高い評価を得ています。(参照:フェンリル株式会社公式サイト)

③ 株式会社Sun*

「価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、ベトナムを中心としたアジアに開発拠点を持ちます。スタートアップの新規事業創出支援に強みを持ち、アイデア創出から事業グロースまでを伴走型で支援するスタイルが特徴です。豊富なIT人材を背景に、ビジネスデザイン、UI/UXデザイン、開発、運用まで一貫してサポート。コストパフォーマンスと開発スピードを両立させています。(参照:株式会社Sun*公式サイト)

④ 株式会社ゆめみ

「全員CEO」というユニークな組織文化で知られ、アジャイル開発を得意とする企業です。クライアントとの密なコミュニケーションを重視し、変化に強い柔軟な開発プロセスでプロジェクトを推進します。 大手企業のECサイトや会員向けアプリなど、大規模サービスの開発・運用実績が多数あります。内製化支援にも力を入れており、クライアント企業内に開発ノウハウを蓄積するサポートも行っています。(参照:株式会社ゆめみ公式サイト)

⑤ 株式会社ブレイブソフト

「eventos」というイベントプラットフォーム事業と、受託開発事業の2軸で展開しています。800本以上のアプリ開発実績を誇り、特に大規模イベントアプリやエンターテインメント系のアプリ開発に強みがあります。企画から開発、プロモーション、運用までトータルでサポートする体制が整っており、技術力だけでなく企画提案力にも定評があります。(参照:株式会社ブレイブソフト公式サイト)

中小企業・スタートアップにおすすめのアプリ開発会社5選

柔軟な対応力とスピード感、コストパフォーマンスに優れた企業です。新規事業の立ち上げや、MVP開発のパートナーとして適しています。

① 株式会社GeNEE

スタートアップや新規事業の立ち上げに特化した開発支援を行っています。リーンスタートアップやアジャイル開発の手法を取り入れ、最小限の機能を持つMVP(Minimum Viable Product)を迅速に開発し、市場の反応を見ながら改善を繰り返すスタイルを得意とします。技術選定からビジネスモデルの相談まで、事業の成功に向けて二人三脚で伴走します。(参照:株式会社GeNEE公式サイト)

② 株式会社JIITAK

宮崎県に本社を置き、地方からグローバルな開発案件を手がけています。「Create The Future」をミッションに、Webサービスやアプリの企画・開発を行っています。UI/UXデザインからインフラ構築、グロースハックまで一気通貫で対応可能です。特にスタートアップの支援に力を入れており、クライアントの事業成長にコミットする姿勢が特徴です。(参照:株式会社JIITAK公式サイト)

③ 株式会社LIG

Webサイト制作会社として有名ですが、アプリ開発も多数手がけています。「Life is Good」というコンセプトのもと、クリエイティブで面白いコンテンツを発信し続けています。Web制作で培ったデザイン力と企画力を活かした、ユニークで魅力的なアプリ開発が得意です。フィリピン・セブ島にオフショア開発拠点を持ち、コストを抑えた開発も可能です。(参照:株式会社LIG公式サイト)

④ 株式会社Rabiloo

ベトナム・ハノイに開発拠点を持つオフショア開発企業です。AI、ブロックチェーン、IoTといった先端技術を用いた開発に強みを持っています。日本人のブリッジSEが多数在籍しており、言語や文化の壁を感じさせないスムーズなコミュニケーションを実現。高品質ながらコストを抑えた開発が可能で、特に技術的な挑戦をしたいスタートアップに適しています。(参照:株式会社Rabiloo公式サイト)

⑤ 株式会社နစ်ケアー・オブ・ジャパン

このカテゴリの開発会社は、一般的に小回りの利く柔軟な対応力と、クライアントの事業フェーズに寄り添った提案力が特徴です。リソースが限られる中小企業やスタートアップにとって、開発プロセス全体をリードし、時には事業の壁打ち相手にもなってくれるような、密なコミュニケーションが取れるパートナーは非常に心強い存在です。MVP開発から始め、事業の成長に合わせて段階的に機能を追加していくような、スモールスタートにも柔軟に対応できるでしょう。

格安・低コストで依頼できるアプリ開発会社5選

オフショア開発などを活用し、コストを抑えた開発を実現する企業です。予算が限られている場合や、シンプルな機能のアプリ開発におすすめです。

① 株式会社GJC

ベトナム・ホーチミンでのオフショア開発を専門としています。徹底したコスト管理と効率的な開発体制により、国内開発に比べて大幅なコスト削減を実現しています。豊富な開発実績があり、Webシステムからスマホアプリまで幅広く対応可能です。日本人ブリッジSEによるきめ細やかなプロジェクト管理で、品質を担保しながら低コスト開発を提供します。(参照:株式会社GJC公式サイト)

② 株式会社アイエンター

システム開発からWeb制作、人材事業まで幅広く手がける企業です。ベトナムとミャンマーに開発拠点を持ち、オフショア開発サービスを提供しています。1000件以上の豊富な開発実績と、多様な業種・業界への対応力が強みです。ラボ型開発(専属チームを編成する契約形態)にも対応しており、継続的な開発・改善を低コストで実現できます。(参照:株式会社アイエンター公式サイト)

③ 株式会社VNEXT JAPAN

ベトナム・ハノイに大規模な開発拠点を持つオフショア開発企業です。15年以上の豊富な実績があり、日本の大手企業からの信頼も厚いです。Webシステム、スマホアプリ、AI、ブロックチェーンなど、幅広い技術領域に対応可能な開発体制を構築しています。品質管理にも力を入れており、コストと品質のバランスに優れた開発が期待できます。(参照:株式会社VNEXT JAPAN公式サイト)

④ 株式会社Orfe

「月額制アジャイル開発」というユニークなサービスを提供しています。月額定額で専属の開発チームを確保し、柔軟に開発を進めることができます。 途中の仕様変更や機能追加にも対応しやすく、新規事業や改善を繰り返したいプロジェクトに適しています。国内での開発でありながら、効率的なプロセスによりコストを抑えている点が特徴です。(参照:株式会社Orfe公式サイト)

⑤ 株式会社Msoft

福岡に本社を構え、ベトナムでのオフショア開発を行っています。中小企業向けの業務システムやアプリ開発を得意とし、低コストでのDX支援を提供しています。シンプルな料金体系と、顧客に寄り添った丁寧なヒアリングが特徴です。費用対効果の高いシステム開発を目指す企業にとって、有力な選択肢の一つとなります。(参照:株式会社Msoft公式サイト)

特定の業界・分野に強みを持つアプリ開発会社5選

特定のドメイン知識を深く持ち、業界特有の課題解決を得意とする企業です。専門性が高いアプリの開発を検討している場合に最適です。

※このカテゴリには、自社サービスで特定の分野をリードする企業も含まれます。その知見は、同分野のアプリ開発において大きな強みとなります。

① 株式会社メドレー(医療・ヘルスケア)

医療ヘルスケア分野に特化したプラットフォーム事業を展開しています。オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS」や、介護施設の検索サイト「介護のほんね」などを運営。医療業界の複雑な制度や法律、現場のニーズに関する深い知見が最大の強みです。これらの事業で培ったノウハウは、医療・ヘルスケア関連のアプリ開発において非常に価値が高いと言えます。(参照:株式会社メドレー公式サイト)

② 株式会社TENTIAL(スポーツ・ウェルネス)

スポーツウェルネス領域でD2C(Direct to Consumer)事業を展開し、コンディショニングブランド「TENTIAL」でインソールやリカバリーウェアなどを販売しています。自社メディアやアプリを通じてユーザーと直接つながり、データを活用したプロダクト開発を行っています。この領域におけるユーザーインサイトやマーケティングの知見は、スポーツ・健康管理系のアプリ開発において大きな参考になるでしょう。(参照:株式会社TENTIAL公式サイト)

③ 株式会社ココナラ(CtoCプラットフォーム)

知識・スキル・経験を売買できるスキルマーケット「ココナラ」を運営しています。CtoC(個人間取引)プラットフォームの構築・運営に関するノウハウが豊富です。マッチングアルゴリズム、決済システム、ユーザー間のコミュニケーション機能、評価システムなど、CtoCサービスに不可欠な要素を熟知しています。同様のマッチング系アプリやプラットフォーム開発において、その知見は非常に有用です。また、ココナラ上でアプリ開発の専門家を探すことも可能です。(参照:株式会社ココナラ公式サイト)

④ 株式会社トレタ(飲食・予約システム)

飲食店向けの予約・顧客台帳サービス「トレタ」を提供しています。飲食店の現場オペレーションを深く理解し、業務効率化に貢献するプロダクトを開発・提供し続けています。予約管理、顧客情報管理、POSレジ連携など、飲食店特有の要件に関する深い知識が強みです。飲食業界向けの業務支援アプリや予約関連アプリの開発において、その専門性は他社の追随を許しません。(参照:株式会社トレタ公式サイト)

⑤ 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS(店舗・業務支援)

BGM配信サービスで知られますが、現在は店舗・施設向けのDX支援事業を幅広く展開しています。POSレジアプリ「Uレジ」、店舗向けWi-Fi、エネルギー事業など、多岐にわたるサービスを通じて店舗経営の課題解決を支援しています。店舗運営に必要な様々な機能をパッケージで提供できる総合力が強みです。店舗向けの業務効率化アプリや、多機能な会員向けアプリなどの開発で、その知見を活かすことができます。(参照:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS公式サイト)

デザイン性に優れたアプリ開発会社5選

ユーザーの心をつかむ、美しく使いやすいUI/UXデザインを得意とする企業です。ブランドイメージの向上や、ユーザーエンゲージメントの強化を重視する場合におすすめです。

① 株式会社グッドパッチ (Goodpatch Inc.)

「デザインの力を証明する」をミッションに掲げる、UI/UXデザインカンパニーの草分け的存在です。ユーザーリサーチからプロトタイピング、UIデザイン、実装までを一気通貫で手がけ、ビジネス課題をデザインで解決します。数々の有名サービスのUI/UXデザインを担当した実績があり、そのクオリティは業界でも高く評価されています。デザイン思考を組織に浸透させるための支援も行っています。(参照:株式会社グッドパッチ公式サイト)

② 株式会社THE APP BASE

アプリのUI/UXデザインに特化したデザインファームです。アプリの企画段階から参画し、徹底したユーザー視点で情報設計や画面デザインを行います。見た目の美しさだけでなく、ビジネスとしての成果につながる「勝てるデザイン」を追求しているのが特徴です。アプリデザインに関する深い知見と専門性で、プロジェクトを成功に導きます。(参照:株式会社THE APP BASE公式サイト)

③ 株式会社セブンデックス

ブランディングからUI/UXデザイン、グロース支援まで、ビジネスの成長をトータルでデザインすることを強みとしています。企業の想いや価値を言語化・視覚化し、それに基づいた一貫性のあるユーザー体験を設計します。データ分析に基づいた客観的なアプローチと、クリエイティブな発想を両立させているのが特徴です。企業のファンを育てるようなアプリ開発を得意とします。(参照:株式会社セブンデックス公式サイト)

④ 株式会社DeNA

ゲーム事業やライブストリーミング事業で知られますが、その裏側には大規模サービスを支える高度なデザイン力と技術力があります。エンターテインメント領域で培った、ユーザーを惹きつけ、楽しませるためのUI/UXデザインのノウハウは随一です。データドリブンな意思決定プロセスも徹底しており、感覚だけでなく、データに基づいたデザイン改善を得意としています。(参照:株式会社DeNA公式サイト)

⑤ 株式会社DONGURI

「組織と事業の未来を実装する」をコンセプトに、コンサルティング、デザイン、エンジニアリングを統合したサービスを提供しています。表層的なデザインだけでなく、事業戦略や組織課題にまで踏み込んだ本質的なデザインアプローチが特徴です。クライアントと深く伴走し、事業の根幹から一緒に作り上げていくスタイルで、持続的な成長を支援します。(参照:株式会社DONGURI公式サイト)

アプリ開発にかかる費用の相場

アプリ開発を検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。アプリ開発の費用は、開発するアプリの種類、機能の複雑さ、開発期間など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳や各種相場について詳しく解説し、コストを抑えるためのポイントも紹介します。

費用の内訳

アプリ開発の見積もりは、主に以下の項目で構成されます。これらの内訳を理解することで、見積書の内容を正しく評価できるようになります。

企画・設計費

プロジェクトの根幹をなす、要件定義や設計にかかる費用です。アプリの目的、ターゲットユーザー、必要な機能を明確にし、仕様書や設計書を作成する工程です。ディレクターやプロジェクトマネージャーの人件費が主で、開発費全体の10%〜20%程度を占めるのが一般的です。この工程を疎かにすると、手戻りが発生し、結果的に総コストが増大するため、非常に重要な部分です。

デザイン費

アプリの見た目や使いやすさを決める、UI/UXデザインにかかる費用です。画面のレイアウトを定義するワイヤーフレームの作成、アイコンやボタンなどのグラフィック制作、全体の色調やフォントを決定するUIデザインなどが含まれます。デザイナーの人件費が主となり、デザインの作り込み度合いによって費用は大きく変動します。開発費全体の10%〜30%程度が目安です。

開発人件費

実際にプログラムを組んでアプリの機能を実装していくための費用で、コストの中で最も大きな割合を占めます。 iOSエンジニア、Androidエンジニア、サーバーサイドエンジニアなどの人件費で構成され、「人月単価 × 開発工数(人月)」で計算されるのが一般的です。人月単価はエンジニアのスキルレベルや、国内開発かオフショア開発かによって変動します。開発費全体の40%〜60%を占めることが多いです。

テスト費

開発したアプリに不具合がないかを確認する、テスト(品質保証)にかかる費用です。機能が仕様通りに動くかを確認する単体テスト・結合テスト、全体の動作を確認する総合テストなど、多岐にわたるテストを実施します。テスターや品質管理担当者の人件費が主で、開発費全体の10%〜20%程度が目安です。品質を担保するために不可欠な費用です。

運用・保守費

アプリをリリースした後に、安定稼働させるためにかかる費用です。これは開発費とは別に、月額で発生することが多いです。サーバーの利用料、ドメイン費用、OSアップデートへの対応、バグ修正、データバックアップなどが含まれます。費用はサポート範囲によって大きく異なり、月額数万円から数十万円以上になることもあります。

アプリの種類別に見る費用相場

前述したアプリの3つの種類によって、開発費用は大きく異なります。

| 種類 | 費用相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| ネイティブアプリ | 250万円~ | iOSとAndroidを別々に開発する場合、高額になりやすい。機能が複雑な場合は1,000万円を超えることも。 |

| Webアプリ | 50万円~ | OSに依存しないため、比較的安価に開発可能。シンプルな情報提供サイトのようなものであれば、さらに低コストも。 |

| ハイブリッドアプリ | 150万円~ | クロスプラットフォーム開発により、ネイティブアプリよりコストを抑えられる傾向。ネイティブ機能の利用度合いで変動。 |

ネイティブアプリ

費用相場は250万円からが一般的で、機能が複雑になると1,000万円を超えることも珍しくありません。 iOSとAndroidの両方に対応する場合、それぞれの開発が必要になるためコストが最も高くなります。ただし、パフォーマンスや機能性を最優先する場合には最適な選択です。

Webアプリ

費用相場は50万円からと、比較的安価に開発できます。 複雑な機能を必要とせず、ブラウザ上での情報提供や簡単な操作がメインであれば、この選択肢がコスト効率に優れています。インストール不要で手軽に利用できる点もメリットです。

ハイブリッドアプリ

費用相場は150万円からが目安です。 1つのソースコードで両OSに対応できるため、ネイティブアプリより開発工数を削減でき、コストを抑えることが可能です。ネイティブアプリに近い機能を持ちつつ、コストも抑えたいという場合にバランスの取れた選択肢となります。

アプリの機能別に見る費用相場

アプリに搭載する機能の数や複雑さも、費用を左右する大きな要因です。以下に、代表的な機能ごとの追加費用相場をまとめました。

| 機能 | 費用相場(追加目安) | 内容 |

|---|---|---|

| ログイン機能 | 20万円~50万円 | メールアドレス/パスワードによる認証、会員情報管理など。 |

| 決済機能 | 50万円~100万円以上 | クレジットカード決済、キャリア決済などの導入。外部決済代行サービスとの連携が必要。 |

| プッシュ通知機能 | 10万円~30万円 | ユーザーにお知らせを直接送信する機能。サーバー側の開発も必要。 |

| SNS連携機能 | 15万円~40万円 | Twitter、Facebook、LINEなどでのログインやシェア機能。各SNSのAPI連携開発が必要。 |

ログイン機能

追加費用相場は20万円~50万円程度です。メールアドレスとパスワードによる基本的な認証に加え、会員情報の登録・編集・削除機能、パスワードリマインダー機能などが含まれます。セキュリティを考慮した実装が求められます。

決済機能

追加費用相場は50万円~100万円以上と高額になりがちです。クレジットカード情報を安全に取り扱うため、外部の決済代行サービス(Stripe, PAY.JPなど)と連携するのが一般的です。セキュリティ要件が非常に厳しく、実装には専門的な知識が必要です。

プッシュ通知機能

追加費用相場は10万円~30万円程度です。ユーザーのエンゲージメントを高めるために重要な機能です。どのユーザーに、どのタイミングで、どのような内容の通知を送るかを管理するためのサーバー側の仕組みも必要になります。

SNS連携機能

追加費用相場は15万円~40万円程度です。SNSアカウントを利用したログイン(ソーシャルログイン)や、アプリ内のコンテンツをSNSでシェアする機能などです。ユーザー登録の手間を省き、アプリの拡散を促す効果が期待できます。

開発費用を抑える3つのポイント

予算には限りがある中で、できるだけ費用を抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、品質を損なわずにコストを削減するための3つのポイントを紹介します。

① 必要な機能を絞り込む

開発費用を抑える最も効果的な方法は、機能を必要最小限に絞り込むことです。 「あれもこれも」と機能を詰め込むと、開発工数が膨らみ、費用は青天井になります。まずは、「このアプリがユーザーに提供する最も重要な価値は何か」を突き詰め、その価値を実現するために不可欠な機能(MVP: Minimum Viable Product)だけでスタートすることを検討しましょう。リリース後にユーザーの反応を見ながら、段階的に機能を追加していくアプローチが、リスクとコストを抑える上で非常に有効です。

② パッケージやテンプレートを活用する

ゼロから完全にオリジナルのアプリを開発するのではなく、既存のパッケージやテンプレート、あるいはノーコード/ローコード開発ツールを活用することで、開発工数を大幅に削減し、コストを抑えることができます。例えば、ECアプリや予約アプリ、マッチングアプリなど、一般的なジャンルのアプリには、基本機能がセットになったパッケージが存在します。デザインや機能の自由度は制限されますが、迅速かつ低コストでアプリを立ち上げたい場合には有力な選択肢です。

③ 補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業のIT導入やDX推進を支援するために、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度を活用することで、開発費用の一部(例:1/2や2/3など)の補助を受けられる可能性があります。

代表的なものに「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」、「事業再構築補助金」などがあります。それぞれ対象となる事業や経費、申請要件が異なります。自社の事業が対象になるかを確認し、活用を検討してみる価値は十分にあります。申請には事業計画書の作成などが必要になるため、開発会社に相談してみるのも良いでしょう。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト、ものづくり補助金総合サイト、事業再構築補助金 公式サイト)

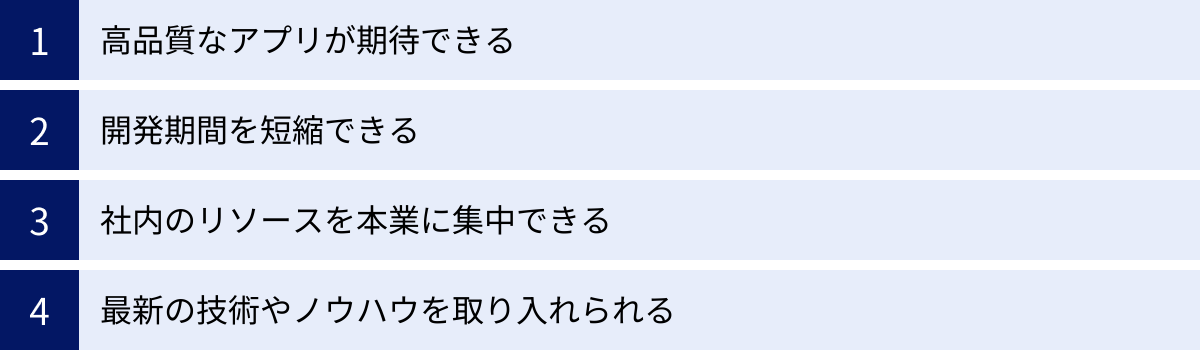

アプリ開発を会社に外注するメリット・デメリット

社内に開発リソースがない場合、アプリ開発を外部の専門会社に外注(アウトソーシング)するのが一般的です。外注には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。両方を正しく理解し、対策を講じることが重要です。

外注するメリット

専門家の力を借りることで、自社だけでは得られない多くの利点があります。

高品質なアプリが期待できる

最大のメリットは、アプリ開発のプロフェッショナルによる高品質な成果物が期待できることです。開発会社には、最新の技術トレンドや各OSの仕様、UI/UXデザインのベストプラクティスを熟知した専門家が揃っています。豊富な経験に基づき、技術的な課題をクリアし、ユーザーにとって使いやすく安定したアプリを開発してくれます。自社でゼロから人材を採用・育成するのに比べ、遥かに早く、高い品質を実現できます。

開発期間を短縮できる

開発会社は、確立された開発体制とプロジェクト管理手法を持っています。経験豊富なプロジェクトマネージャーのもと、デザイナーやエンジニアが効率的に連携し、計画通りにプロジェクトを進行させることができます。 これにより、手探りで開発を進める場合に比べて、開発期間を大幅に短縮することが可能です。市場投入までの時間(Time to Market)が短縮されることで、ビジネスチャンスを逃さずに済みます。

社内のリソースを本業に集中できる

アプリ開発には、企画、設計、開発、テスト、運用と、多くの専門的な工数が必要です。これらの業務をすべて外注することで、自社の社員は本来のコア業務に集中できます。 営業、マーケティング、商品開発といった、自社の強みを発揮できる領域にリソースを注力できるため、会社全体の生産性向上につながります。

最新の技術やノウハウを取り入れられる

IT技術の進化は非常に速く、常に新しい技術やフレームワークが登場します。開発会社は、そうした最新の技術動向を常にキャッチアップし、プロジェクトに最適な技術を選定・導入するノウハウを持っています。 AI、AR(拡張現実)、ブロックチェーンといった先端技術を取り入れたい場合でも、専門家の知見を活用することで、実現の可能性が大きく高まります。

外注するデメリット

メリットの裏側には、注意すべきデメリットも存在します。事前に対策を講じることで、リスクを最小限に抑えましょう。

コミュニケーションコストが発生する

外部の会社とプロジェクトを進める上では、認識の齟齬を防ぐための密なコミュニケーションが不可欠です。自社のビジョンや要望を正確に伝え、開発会社からの提案や質問に的確に回答する必要があります。定例ミーティングの設定、チャットツールでの日々のやり取り、仕様変更時のドキュメント作成など、社内での開発に比べてコミュニケーションにかかる時間と労力(コスト)は増大します。このコミュニケーションを怠ると、完成したものがイメージと全く違うといった事態になりかねません。

社内に開発ノウハウが蓄積されにくい

開発プロセスをすべて外部に委託するため、アプリ開発に関する技術的な知見やプロジェクト管理のノウハウが社内に蓄積されにくいという問題があります。将来的にアプリを内製化したいと考えている場合や、アプリを事業の核として継続的に改善していきたい場合には、大きなデメリットとなり得ます。対策として、開発会社にドキュメントの丁寧な作成を依頼したり、勉強会を開催してもらったり、一部の工程を共同で進める「ラボ型開発」を選択したりする方法があります。

情報漏洩のリスクがある

アプリのアイデアやビジネスモデル、顧客情報といった機密情報を外部の会社と共有することになるため、情報漏洩のリスクがゼロではありません。 このリスクを低減するためには、契約前に必ずNDA(秘密保持契約)を締結することが絶対条件です。また、開発会社のセキュリティ体制(プライバシーマークの取得有無など)を確認し、信頼できる会社を選ぶことが重要です。

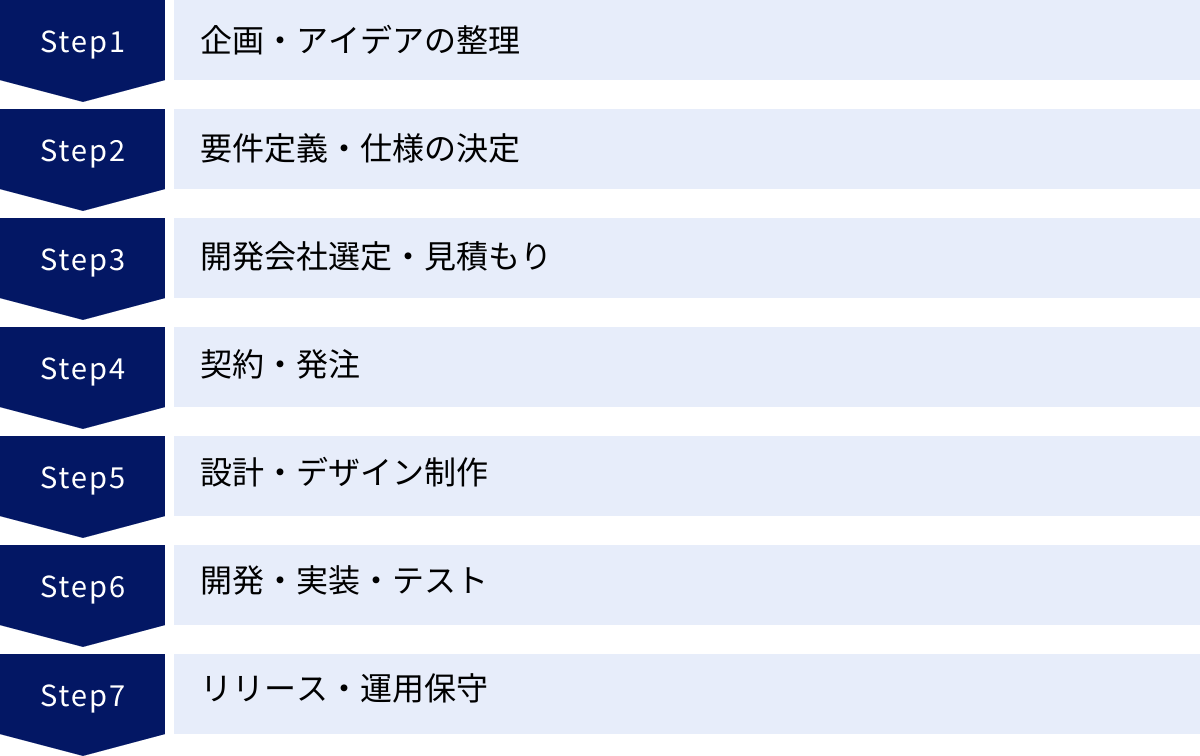

アプリ開発を依頼してからリリースするまでの7ステップ

アプリ開発は、思いつきで始められるものではありません。アイデアの着想から、実際にユーザーの手に届くまでには、いくつかの体系的なステップを踏む必要があります。ここでは、開発会社に依頼する場合の一般的なプロセスを7つのステップに分けて解説します。

① 企画・アイデアの整理

すべての始まりは、この企画フェーズです。「誰の、どんな課題を、どのように解決するアプリなのか」という根本的な問いを突き詰めます。

具体的には、以下の項目を明確にしていきます。

- 目的・ゴールの設定: アプリで何を実現したいのか(売上向上、業務効率化、ブランディングなど)。

- ターゲットユーザーの定義: どんな人に使ってほしいのか(年齢、性別、職業、ライフスタイルなど)。

- 課題と解決策: ターゲットユーザーが抱える課題は何か。その課題をアプリでどう解決するのか。

- 競合分析: 類似のアプリは存在するか。そのアプリの強み・弱みは何か。自社アプリの差別化ポイントはどこか。

- マネタイズ: どうやって収益を上げるのか(有料アプリ、アプリ内課金、広告など)。

この段階でアイデアが具体的であるほど、後の工程がスムーズに進みます。開発会社に相談しながら、この企画をブラッシュアップしていくことも可能です。

② 要件定義・仕様の決定

企画内容をもとに、アプリに搭載する機能や性能、デザインの要件を具体的に定義し、仕様書として文書化する工程です。開発会社と発注者が共同で進める、プロジェクトで最も重要なフェーズの一つです。

- 機能要件: どんな機能が必要か(例:会員登録、ログイン、商品検索、決済、プッシュ通知など)。

- 非機能要件: 性能(例:レスポンス速度)、セキュリティ、対応OS、デザインのトンマナなど、機能以外の要件。

ここで決定した要件定義書は、開発の「設計図」となり、後の工程のすべての基準となります。この内容が曖昧だと、開発中に「言った・言わない」のトラブルに発展したり、手戻りが多発したりする原因になります。

③ 開発会社選定・見積もり

要件定義がある程度固まったら、開発会社の選定に移ります。複数の会社にRFP(提案依頼書)を送付し、提案と見積もりを依頼します。 RFPには、①で整理した企画内容や②で定義した要件を記載します。

各社からの提案内容、見積金額、実績、担当者の対応などを総合的に比較検討し、最も信頼できるパートナー候補を数社に絞り込みます。最終的には直接面談を行い、プロジェクトへの理解度や熱意を確認して、依頼する一社を決定します。

④ 契約・発注

開発会社が決定したら、正式に契約を締結します。契約書には、開発のスコープ(範囲)、納期、金額、支払い条件、検収の基準、知的財産権の帰属、秘密保持義務など、プロジェクトに関する重要な取り決めがすべて記載されます。後々のトラブルを避けるためにも、契約書の内容は隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問して解消しておきましょう。内容に双方が合意したら、契約を締結し、正式にプロジェクトがスタートします。

⑤ 設計・デザイン制作

契約後、まずはアプリの骨格となる設計と、見た目となるデザインを制作します。

- 基本設計(外部設計): ユーザーから見える部分の設計。画面のレイアウトや遷移(ワイヤーフレーム)、操作方法などを決定します。

- 詳細設計(内部設計): ユーザーからは見えない、システム内部の動きやデータの流れを設計します。

- UI/UXデザイン: 設計内容に基づき、具体的なビジュアルデザイン(色、フォント、アイコンなど)を作成し、ユーザーにとって快適な操作性を追求します。

この段階で作成されたワイヤーフレームやデザインカンプ(完成見本)をレビューし、フィードバックを行うことで、完成イメージの齟齬をなくしていきます。

⑥ 開発・実装・テスト

設計とデザインが固まったら、いよいよエンジニアによる開発(プログラミング)が始まります。このフェーズが最も時間がかかります。一般的には「アジャイル開発」や「ウォーターフォール開発」といった手法で進められます。

- 開発・実装: 設計書に基づき、プログラムコードを書いて機能を一つひとつ作り上げていきます。

- テスト: 実装した機能が正しく動作するかを検証します。

- 単体テスト: 個々の機能が単体で正しく動くか。

- 結合テスト: 複数の機能を組み合わせたときに正しく動くか。

- 総合テスト: アプリ全体が仕様通りに動くか。

- 受け入れテスト: 発注者側が、納品されたアプリが要求通りか最終確認する。

発注者も定期的に進捗を確認し、テストに参加することで、品質向上に貢献できます。

⑦ リリース・運用保守

すべてのテストをクリアしたら、ついにアプリのリリースです。

- ストア申請: ネイティブアプリの場合、App StoreやGoogle Playにアプリを登録し、審査を依頼します。審査には数日から数週間かかることがあります。

- リリース: 審査に通過したら、ストアでアプリを公開します。

- 運用保守: リリース後、サーバーの監視やOSアップデートへの対応、ユーザーからの問い合わせ対応、バグ修正といった運用保守が始まります。また、ダウンロード数や利用状況のデータを分析し、次の改善につなげる「グロース」のサイクルを回していくことが重要です。

アプリ開発を成功させるための注意点

多大なコストと時間を投じるアプリ開発。せっかくなら絶対に成功させたいものです。ここでは、プロジェクトを成功に導くために、発注者側が心に留めておくべき重要な注意点を4つ紹介します。

開発会社に丸投げしない

最も重要なことは、開発会社に「丸投げ」しないことです。お金を払っているからといって、すべてをお任せにしてしまうと、プロジェクトは高い確率で失敗します。開発会社はアプリ開発のプロですが、あなたの会社のビジネスや、その先にいる顧客のことを一番理解しているのは、あなた自身です。

発注者もプロジェクトの一員であるという当事者意識を持ち、主体的に関わることが不可欠です。定例会議には必ず出席し、仕様の確認や意思決定を迅速に行いましょう。開発の過程で出てくる課題や疑問に対して、積極的に情報提供や判断を行うことで、プロジェクトは円滑に進み、最終的な成果物のクオリティも格段に向上します。開発会社はパートナーであり、下請け業者ではないという意識が大切です。

必ず複数社から相見積もりを取る

開発会社を選ぶ際には、必ず2〜3社以上の会社から相見積もりを取り、比較検討しましょう。 1社だけの話を聞いて決めてしまうと、その提案内容や見積金額が果たして妥当なのかを客観的に判断できません。

複数社の提案を比較することで、各社の強みや弱み、得意な開発手法、プロジェクトへの理解度などが浮き彫りになります。また、費用の相場観も養うことができます。「A社はデザインが優れているが、B社は技術的な提案が的確だ」といったように、多角的な視点から評価することで、自社のプロジェクトに最もフィットする会社を見極めることができます。ただし、単に金額の安さだけで選ぶのではなく、提案の質や実績、担当者との相性などを総合的に判断することが重要です。

目的やターゲットを明確に共有する

「なぜこのアプリを作るのか(目的)」、「誰に使ってほしいのか(ターゲット)」、「その結果どうなりたいのか(ゴール)」。こうしたプロジェクトの根幹となる情報を、曖昧な言葉ではなく、できるだけ具体的に、そして繰り返し開発会社に共有することが極めて重要です。

この共通認識がブレていると、開発会社は「何を目指して作れば良いのか」が分からず、的確な提案ができません。例えば、「若者向けのオシャレなアプリ」という曖昧な表現ではなく、「ファッション感度の高い20代前半の女性が、通学中に友人とコーディネート情報を共有し合うためのアプリ」のように具体化することで、デザインの方向性や必要な機能が明確になります。目的とターゲットが明確に共有されていれば、開発チーム全体が同じゴールに向かって進むことができ、判断に迷った際の拠り所にもなります。

リリース後の運用まで計画する

アプリ開発のゴールは、アプリをストアでリリースすることではありません。本当のゴールは、そのアプリを通じてビジネス上の目的を達成することです。そのためには、リリース後の運用・マーケティング計画を、開発段階から並行して考えておく必要があります。

- どうやって集客するか? (Web広告、SNS、インフルエンサーマーケティングなど)

- どうやってユーザーに使い続けてもらうか? (プッシュ通知、キャンペーン、コンテンツ更新など)

- どうやって効果測定し、改善するか? (KPIの設定、データ分析ツールの導入など)

- 運用体制と予算は? (誰が、どれくらいの予算で運用を担当するのか)

これらの計画を立てずにリリースしてしまうと、せっかく作ったアプリが誰にも使われずに埋もれてしまうことになりかねません。リリースはスタートラインであると認識し、その先の「グロース(成長)」まで見据えた長期的な視点でプロジェクトに臨みましょう。

アプリ開発会社に関するよくある質問

最後に、アプリ開発会社の選定や依頼に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

個人でもアプリ開発を依頼できますか?

はい、個人でもアプリ開発を依頼することは可能です。 実際に、個人のアイデアを形にするために開発会社に依頼するケースは少なくありません。ただし、法人に比べて予算が限られることが多いため、対応できる開発会社の選択肢は狭まる可能性があります。

小規模な開発や、柔軟な対応が期待できる中小の開発会社、あるいはフリーランスなどが主な依頼先候補となるでしょう。まずはMVP(最小限の機能を持つ製品)からスモールスタートし、事業の成長に合わせて機能を追加していくアプローチが現実的です。アイデアの相談から乗ってくれる会社も多いので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

開発期間はどのくらいかかりますか?

アプリの開発期間は、その規模や機能の複雑さによって大きく異なりますが、一般的には3ヶ月から1年程度が目安となります。

- シンプルなアプリ(情報表示、簡単なツールなど): 3ヶ月~6ヶ月

- 標準的なアプリ(SNS連携、決済機能など): 6ヶ月~10ヶ月

- 大規模で複雑なアプリ(マッチング、動画配信、大規模システム連携など): 10ヶ月~1年以上

これはあくまで目安であり、企画・要件定義にどれだけ時間をかけるか、発注者側の意思決定スピードなどによっても変動します。開発会社に見積もりを依頼する際に、詳細なスケジュールを提示してもらいましょう。

アプリ開発に使える補助金はありますか?

はい、アプリ開発に活用できる国や地方自治体の補助金・助成金制度がいくつか存在します。 これらを活用することで、開発コストの負担を軽減できます。

代表的なものとして、中小企業のITツール導入を支援する「IT導入補助金」、新しい製品・サービス開発を支援する「ものづくり補助金」、思い切った事業の転換を支援する「事業再構築補助金」などがあります。

ただし、これらの補助金は公募期間が決まっており、申請には事業計画書の作成などが必要です。また、必ず採択されるとは限りません。補助金の活用を検討している場合は、開発会社に支援実績があるかを確認したり、補助金申請のコンサルティングを行っている専門家に相談したりするのも良いでしょう。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト、ものづくり補助金総合サイト、事業再構築補助金 公式サイト)

アイデアだけでも相談できますか?

はい、多くの開発会社では、具体的な仕様が固まっていないアイデア段階での相談も歓迎しています。 むしろ、専門家の視点からアイデアをブラッシュアップし、ビジネスモデルや機能要件を一緒に固めていく「企画・コンサルティング」フェーズから支援してくれる会社は少なくありません。

ただし、アイデアは企業の重要な知的財産です。相談する際には、事前にNDA(秘密保持契約)を締結し、アイデアが外部に漏れないように対策しておくことが重要です。ほとんどの開発会社はNDAの締結に快く応じてくれます。安心して相談するためにも、まずはNDAの締結を申し出ましょう。

まとめ

本記事では、アプリ開発会社の選び方を中心に、アプリの基礎知識から費用相場、開発プロセス、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

アプリ開発は、もはや一部のIT企業だけのものではありません。あらゆる業界の企業にとって、顧客との関係を深め、新たなビジネスチャンスを創出するための強力な武器となり得ます。しかし、その成功は、いかにして自社の目的やビジョンを共有し、共にゴールを目指せるパートナーを見つけられるかにかかっています。

アプリ開発会社を選ぶ際に重要なポイントは以下の通りです。

- 開発実績と得意分野が自社のプロジェクトと合っているか

- 企画やマーケティング、運用保守まで見据えた支援体制があるか

- 担当者と円滑なコミュニケーションが取れ、信頼関係を築けるか

- 見積もりの内容が具体的で、費用対効果が妥当であるか

これらのポイントを踏まえ、複数の会社を比較検討し、慎重に選定を進めることが重要です。そして、会社を選んだ後も「丸投げ」にせず、プロジェクトの当事者として主体的に関わり続けることが、成功への道を切り拓きます。

この記事で得た知識を元に、まずは自社の「なぜアプリを作りたいのか」という原点を深く見つめ直し、最適な開発パートナー探しの第一歩を踏み出してみてください。 あなたのビジネスが、アプリという翼を得て大きく飛躍することを心から願っています。