現代のビジネスにおいて、Webサイトは単なる情報発信の場ではなく、ブランドの世界観を伝え、ユーザーと深い関係を築くための重要なコミュニケーションツールです。その中心的な役割を担うのが「Webデザイン」であり、そのトレンドは年々めまぐるしく変化しています。

2024年のWebデザインは、見た目の美しさだけでなく、ユーザー一人ひとりの体験をいかに向上させるか、そして新しいテクノロジーをいかに創造的に活用するかが大きなテーマとなっています。この記事では、2024年のWebデザイントレンドの全体像から、具体的な20のトレンド、さらにはそれらを効果的に取り入れるための注意点や情報収集の方法まで、網羅的に解説します。

最新のトレンドを理解し、自社のWebサイトに適切に活かすことで、ユーザーの心をつかみ、ビジネスを成功に導く一助となるでしょう。

目次

2024年Webデザイントレンドの全体像

2024年のWebデザイントレンドを理解する上で、根底にある2つの大きな潮流を押さえておくことが重要です。それは「ユーザー体験(UX)の徹底的な追求」と「AI技術の積極的な活用」です。これらは個別のトレンドではなく、あらゆるデザイン手法の基盤となる考え方であり、現代のWebサイトが目指すべき方向性を示しています。

ユーザー体験(UX)の向上が最重要

2024年において、Webデザインの成功を測る最も重要な指標は、ユーザー体験(User Experience, UX)です。UXとは、ユーザーがWebサイトを通じて得られるすべての体験や感情を指します。これには、情報の見つけやすさ、操作のしやすさ、表示速度の速さ、コンテンツの分かりやすさ、そしてサイト全体から受ける印象や満足度などが含まれます。

なぜ今、これほどまでにUXが重視されるのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

第一に、スマートフォンの爆発的な普及が挙げられます。人々は時間や場所を問わず、手元のデバイスで情報を探し、商品を購入し、サービスを利用するようになりました。これにより、PCでの閲覧を前提とした旧来のデザインでは対応しきれなくなり、小さな画面でも直感的に操作できる快適なモバイル体験の提供が必須となりました。レスポンシブデザインが標準となった今、さらに一歩進んで、モバイル環境に最適化されたUXをいかに構築するかが問われています。

第二に、情報過多の時代であることが影響しています。インターネット上には無数のWebサイトが存在し、ユーザーは常に膨大な情報のシャワーを浴びています。このような状況下で、ユーザーは少しでも「分かりにくい」「使いにくい」「遅い」と感じたサイトからは、ためらうことなく離脱してしまいます。数多くの選択肢の中から自社のサイトを選び続けてもらうためには、ストレスなく、心地よく、目的を達成できるスムーズな体験を提供し、他社との差別化を図る必要があります。

第三に、ユーザーの期待値の上昇です。優れたUXを提供するWebサイトやアプリに日常的に触れることで、ユーザーの目は肥え、Webサイトに対する要求水準は年々高まっています。かつては許容されていたような少しの使いにくさも、今では大きな不満につながりかねません。優れたUXはもはや「付加価値」ではなく、「当たり前の品質」として認識されつつあるのです。

優れたUXは、ユーザーの満足度を高めるだけでなく、ビジネスにも直接的な利益をもたらします。例えば、直感的で分かりやすい購入プロセスは、ECサイトのコンバージョン率(成約率)を向上させます。また、有益な情報を簡単に見つけられるサイトは、ユーザーの滞在時間を延ばし、再訪問を促します。こうしたポジティブな体験の積み重ねは、製品やサービス、ひいては企業そのものに対する信頼と愛着、すなわちブランドロイヤルティの醸成へとつながります。

2024年の具体的なデザイントレンドの多くは、このUX向上という大目的を達成するための手段として捉えることができます。例えば、「マイクロインタラクション」はユーザーの操作に対するフィードバックを明確にし、「インクルーシブデザイン」は多様なユーザーが誰一人取り残されることなく情報にアクセスできる環境を目指します。すべてのデザイン判断は、「これはユーザーの体験を向上させるか?」という問いから始めることが、現代のWebデザインにおける最も重要な基本姿勢と言えるでしょう。

AI技術の積極的な活用

もう一つの大きな潮流は、AI(人工知能)技術のWebデザインへの積極的な活用です。これまでAIは、主にデータ分析やマーケティングオートメーションといったバックエンドの領域で活用されてきましたが、近年ではデザインの制作プロセスそのものや、ユーザーとのインタラクションにおいてもその存在感を急速に増しています。

AIの活用は、Webデザインの現場に革命的な変化をもたらしつつあります。その活用方法は多岐にわたりますが、代表的なものをいくつか挙げることができます。

まず、「AIジェネレーティブデザイン」です。これは、AIがテキストによる指示(プロンプト)や特定のパラメータに基づいて、画像、イラスト、レイアウト案などを自動で生成する技術です。MidjourneyやStable Diffusionといった画像生成AIの進化は目覚ましく、Webサイトのメインビジュアルやバナー画像を瞬時に、かつ無数に作成できるようになりました。これにより、デザイナーはアイデア出しや試行錯誤にかかる時間を大幅に短縮し、より創造的で戦略的な業務に集中できます。

次に、パーソナライゼーションの高度化です。AIは、ユーザーの閲覧履歴、購買データ、行動パターンなどを分析し、そのユーザーにとって最も関心が高いと思われるコンテンツや商品をリアルタイムで表示できます。ECサイトの「おすすめ商品」や、ニュースサイトの「あなたへのおすすめ記事」などがその典型です。AIによる高度なパーソナライゼーションは、画一的な情報提供から脱却し、一人ひとりのユーザーに「自分ごと」として感じてもらえる特別な体験を提供します。これは、前述のUX向上にも直結する重要な要素です。

また、顧客サポートの自動化と質の向上もAIの得意分野です。AIを搭載したチャットボットは、24時間365日、ユーザーからの基本的な質問に即座に対応できます。これにより、ユーザーは待ち時間なく疑問を解消でき、企業側はサポート業務のコストを削減できます。近年のAIチャットボットは、単なる一問一答だけでなく、文脈を理解した自然な対話や、より複雑な問い合わせへの対応も可能になりつつあり、顧客満足度の向上に大きく貢献しています。

さらに、デザインの最適化においてもAIは強力なツールとなります。例えば、Webサイトのどのレイアウトやボタンの色が最もコンバージョンにつながりやすいかを検証する「A/Bテスト」は、従来は人間が仮説を立てて手動で行う必要がありました。しかしAIを活用すれば、膨大な数のデザインパターンを自動で生成・テストし、最適な組み合わせを短時間で導き出すことが可能です。データに基づいた客観的な意思決定により、Webサイトのパフォーマンスを最大化できます。

ただし、AI技術の活用には注意点も伴います。生成されるデザインが画一的になり、独自性が失われるリスクや、AIの学習データに起因するバイアスの問題、著作権などの倫理的・法的な課題も存在します。AIを単なる「自動化ツール」として使うのではなく、デザイナーの創造性を拡張し、より良いユーザー体験を生み出すための「強力なパートナー」として捉え、その特性を理解した上で賢く活用していく姿勢が求められています。

【2024年最新】Webデザイントレンド20選

ここでは、2024年に注目すべき具体的なWebデザイントレンドを20個、厳選して紹介します。これらのトレンドは、前述した「UX向上」と「AI活用」という大きな流れの中に位置づけられるものが多く、それぞれがユーザーに新しい視覚的・体験的価値を提供します。

① AIジェネレーティブデザイン

AIジェネレーティブデザインとは、AI(人工知能)がアルゴリズムや学習データに基づき、画像、イラスト、ロゴ、レイアウトパターンといったデザイン要素を自動生成する技術や手法を指します。テキストで「青い空と白い雲が広がる草原」と指示するだけで、AIが複数の高品質な画像を生成してくれる、といった活用が代表的です。

このトレンドが注目される最大の理由は、デザイン制作の圧倒的な効率化と、人間の創造性の拡張にあります。従来、デザイナーはアイデアを形にするために多くの時間を費やしていましたが、AIを使えばコンセプトに合うビジュアルを瞬時に、かつ無限に近いバリエーションで試せます。これにより、デザインの初期段階におけるアイデア出しやモックアップ作成のスピードが飛躍的に向上しました。

AIジェネレーティブデザインは、特にWebサイトのヒーローセクション(トップページのメインビジュアル)や記事の挿絵、抽象的なコンセプトを表現する背景画像などで効果を発揮します。完全にオリジナルの画像を生成できるため、ストックフォトでは表現しきれない独自の世界観を構築するのに役立ちます。

ただし、利用には注意が必要です。AIが生成したデザインをそのまま使用すると、他のサイトと似通った印象になったり、ブランドの独自性が損なわれたりする可能性があります。AIをあくまでアイデアの源泉やアシスタントと位置づけ、生成された要素をデザイナーが磨き上げ、独自の文脈に落とし込むことが重要です。また、使用するAIツールの利用規約や、生成物の著作権の扱いについても十分に確認する必要があります。

② 3Dデザイン

3Dデザインは、奥行きや立体感のあるグラフィックスをWebサイトに取り入れる手法です。静的な画像だけでなく、ユーザーのスクロールやマウスの動きに合わせてインタラクティブに動く3Dオブジェクトも含まれます。

このトレンドが支持される理由は、フラットデザインだけでは表現しきれない没入感と視覚的なインパクトをユーザーに与えられる点にあります。製品の質感をリアルに伝えたいECサイトや、先進的な技術力をアピールしたいテクノロジー企業のサイトなどで特に効果的です。例えば、製品を360度回転させて細部まで確認できる機能は、ユーザーの購買意欲を大きく刺激します。

3Dデザインを実装する際は、専用のソフトウェア(Blender, Cinema 4Dなど)と、それをWeb上で表示するための技術(WebGL, Three.jsなど)が用いられます。近年、これらの技術が成熟し、ブラウザの性能も向上したことで、より多くのサイトで滑らかな3D表現が可能になりました。

注意点としては、Webサイトの表示速度への影響が挙げられます。複雑な3Dモデルはデータ量が大きくなりがちで、読み込みに時間がかかるとユーザー体験を損なう原因になります。モデルのポリゴン数を最適化したり、表示されるタイミングを工夫したりするなど、パフォーマンスへの配慮が不可欠です。デザインのインパクトとユーザビリティのバランスを慎重に検討する必要があります。

③ イマーシブデザイン(没入型体験)

イマーシブデザインとは、ユーザーがコンテンツの世界に深く入り込んでいるかのような「没入型体験」を提供するデザイン手法です。3D、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、高品質な動画、インタラクティブな要素などを組み合わせることで実現されます。

このトレンドの目的は、ユーザーを単なる「情報の受け手」から「体験の当事者」へと変えることです。例えば、不動産サイトで物件をバーチャル内覧できるようにしたり、美術館のサイトで作品をVR空間で鑑賞できるようにしたりする試みがこれにあたります。ユーザーは、まるでその場にいるかのような感覚で、能動的に情報を探索できます。

イマーシブデザインは、強い感情的な結びつきと記憶に残る体験を生み出す力があります。ストーリーテリングとの相性も抜群で、ブランドの世界観や製品の背景にある物語をドラマチックに伝えることができます。

実装には高度な技術力と企画力が求められ、開発コストも高くなる傾向があります。また、全てのユーザーがVRゴーグルなどの専用デバイスを持っているわけではないため、PCやスマートフォンでも楽しめる代替の体験を用意するなど、アクセシビリティへの配慮も重要です。技術を誇示するのではなく、あくまで「伝えるべき物語」を最も効果的に届けるための手段としてイマーシブデザインを選択するという視点が大切です。

④ クレイモーフィズム

クレイモーフィズム(Claymorphism)は、まるで粘土(クレイ)で形作ったかのような、柔らかく丸みを帯びた立体的なUIデザインを指します。その名の通り、可愛らしく、親しみやすい印象を与えるのが特徴です。

デザインの具体的な特徴としては、

- 角が丸い(大きな角丸)

- 内側と外側に、淡くぼかした影を重ねて配置する

- 立体感を出すが、過度にリアルにはしない

- パステルカラーなどの柔らかい色合いが多用される

といった点が挙げられます。これにより、ふっくらとした3Dのような見た目が生まれます。フラットデザインのシンプルさと、スキューモーフィズム(リアルな質感を模倣するデザイン)の立体感の「良いとこ取り」をしたようなスタイルとも言えます。

クレイモーフィズムは、親しみやすさや楽しさ、安心感を表現したい場合に特に有効です。子供向けのサービスや、カジュアルな雰囲気のアプリ、ユーザーにリラックスしてほしいメンタルヘルス関連のサイトなどと相性が良いでしょう。ボタンやカードといったUIコンポーネントに適用することで、インターフェース全体に統一感のある優しい雰囲気をもたらします。

ただし、影の付け方や色の選び方を間違えると、デザインがぼやけて見えたり、要素の階層構造が分かりにくくなったりする可能性があります。クリックできる要素とそうでない要素の区別が明確につくように、コントラストや影の濃淡を慎重に調整する必要があります。

⑤ ガラスモーフィズム

ガラスモーフィズム(Glassmorphism)は、すりガラス(フロストガラス)のような半透明の質感をUIに取り入れるデザインスタイルです。背景がぼやけて透けて見えることで、奥行きと階層構造を視覚的に表現します。

このスタイルの主な特徴は、

- 透明度と背景のぼかし(ブラー)

- 多層的なレイヤー構造

- 半透明のオブジェクトの輪郭を強調する細い境界線

- 背景には鮮やかな色やグラデーションを使用

といった要素で構成されます。AppleのmacOSやiOSのUIで広く採用されていることからも、その洗練された印象が伺えます。

ガラスモーフィズムのメリットは、モダンで軽快、かつ高級感のある雰囲気を演出できる点です。また、背景が透けて見えることで、画面上の要素の位置関係や情報のヒエラルキーが直感的に理解しやすくなります。

一方で、可読性の確保には細心の注意が必要です。背景の画像や色が複雑すぎると、その上にあるテキストやアイコンが見えにくくなることがあります。十分なコントラスト比を保つこと、ぼかしの強度を適切に調整すること、そして何よりも「見やすさ」を犠牲にしてまで多用しないことが重要です。アクセシビリティの観点からも、ユーザーがコントラスト設定などを変更できる選択肢を用意することが望ましいでしょう。

⑥ グリッドレスレイアウト

グリッドレスレイアウトは、その名の通り、従来の格子状のグリッドシステムに意図的に従わない自由なレイアウト手法です。要素を画面上に固定された枠に当てはめるのではなく、まるでキャンバスに絵を描くように、直感的かつ有機的に配置します。

このアプローチの最大の魅力は、既成概念にとらわれない独創的でアート性の高い表現が可能になることです。グリッドという制約から解放されることで、デザインに動きやリズム、意外性が生まれ、ユーザーに強い印象を残すことができます。クリエイティブ系のポートフォリオサイトや、ブランドの世界観を強く打ち出したいファッション・アート関連のサイトなどで効果を発揮します。

グリッドレスレイアウトでは、要素同士の重なりや、意図的な余白の不均衡、直感的な視線誘導などがデザインの鍵となります。CSSのpositionプロパティ(absoluteやfixed)や、CSS Grid/Flexboxを応用して実装されることが多く、高度なCSSの知識が求められます。

しかし、自由度が高い分、デザインのバランスを取るのが非常に難しいという側面もあります。一歩間違えると、単に雑然として情報が伝わりにくいサイトになってしまいます。自由な配置の中にも、視覚的な階層やグルーピングといった隠れた秩序を持たせ、ユーザーが混乱しないように導線を設計する高度なデザインスキルが必要です。

⑦ ブロークングリッドレイアウト

ブロークングリッドレイアウトは、グリッドレスレイアウトと似ていますが、少し異なるアプローチを取ります。こちらは、ベースとなるグリッドシステムは持ちつつも、その一部を意図的に「壊す(break)」または「はみ出す」ことで、デザインにアクセントを加える手法です。

基本的なレイアウトの骨格はグリッドに沿っているため、全体の安定感や秩序は保たれます。その上で、特定の画像やテキストブロックをグリッドの境界線を越えて配置したり、要素同士を重ねたりすることで、静的なレイアウトにダイナミックな動きと視覚的な面白さを生み出します。

この手法のメリットは、安定性と創造性の両立が可能な点です。グリッドの安心感をベースにしながらも、平凡なデザインから脱却し、ユーザーの注意を引きたい特定の要素を効果的に強調できます。例えば、重要なキャッチコピーや製品画像を、他の要素の上に少しだけ重ねて配置するだけで、その部分に視線が自然と集まります。

ブロークングリッドを成功させるコツは、「何を、なぜ壊すのか」という意図を明確に持つことです。無計画にグリッドを無視すると、グリッドレスレイアウト同様、まとまりのない印象になります。全体の調和を保ちながら、どの要素を主役にするかを考え、計算された「崩し」を適用することが求められます。

⑧ 大胆なタイポグラフィ

大胆なタイポグラフィ(Bold Typography)は、大きく、太く、個性的なフォントをデザインの主役として使用するトレンドです。単に文字情報を伝えるための道具としてではなく、タイポグラフィそのものをグラフィック要素として扱い、視覚的なインパクトを生み出します。

このトレンドでは、画面の大部分を占めるほどの巨大な見出し(Hero Typography)や、ユニークで装飾的な書体、極端に太い(Black/Heavy)または細い(Thin/Light)ウェイトのフォントなどが活用されます。

この手法が効果的な理由は、短い言葉で瞬時にブランドの個性やメッセージを伝えられる点にあります。洗練されたセリフ体は高級感を、力強いサンセリフ体はモダンで信頼できる印象を、手書き風のフォントは親しみやすさを、といったように、フォントの選択がサイト全体のトーン&マナーを決定づけます。

実装する上でのポイントは、可読性とのバランスです。特に、本文のような長い文章に装飾性の高いフォントを使うのは避けるべきです。主役となる見出しで大胆なフォントを使い、本文はシンプルで読みやすいフォントを選ぶなど、役割に応じた使い分けが重要です。また、フォントサイズが大きくなるため、様々なデバイスの画面サイズでレイアウトが崩れないよう、レスポンシブ対応には細心の注意を払う必要があります。デザインのインパクトを追求するあまり、ユーザーが情報を読む上でストレスを感じないように配慮することが大前提です。

⑨ キネティックタイポグラフィ

キネティックタイポグラフィは、テキストにアニメーションや動きを加えるデザイン手法です。文字が単に表示されるだけでなく、フェードインしたり、一文字ずつ現れたり、スクロールに合わせて移動・変形したりすることで、メッセージをよりダイナミックで感情的に伝えます。

このトレンドは、動画コンテンツの視聴に慣れたユーザーの注意を引くのに非常に効果的です。静的なテキストよりも視線を集めやすく、伝えたいメッセージの特定の単語を強調したり、話のリズムや感情を表現したりすることができます。例えば、スクロールに合わせて一文が朗読されるように表示される演出は、ストーリーテリングにおいて強力な武器となります。

キネティックタイポグラフィは、JavaScriptライブラリ(GSAP, Anime.jsなど)やCSSアニメーションを駆使して実装されます。動きの滑らかさやタイミングが、ユーザーに与える印象を大きく左右するため、細やかな調整が求められます。

注意点としては、過度なアニメーションはユーザーの集中を妨げ、読みにくさにつながる可能性があることです。また、CPUに負荷をかけるため、パフォーマンスへの影響も考慮しなければなりません。アニメーションはあくまでメッセージを補強するための「スパイス」と捉え、ここぞという場面で効果的に使用することが成功の鍵です。動きの意味を考え、自己満足的な表現に陥らないようにすることが重要です。

⑩ インタラクティブデザイン

インタラクティブデザインは、ユーザーのアクション(クリック、マウスオーバー、スクロール、入力など)に対して、Webサイトが何らかの反応(リアクション)を返すことで、双方向のコミュニケーションを生み出すデザイン全般を指します。

これは特定のスタイルというよりも、Webデザインにおける基本的な考え方の一つですが、近年その重要性と表現手法の多様性が増しています。例えば、マウスカーソルの動きに合わせて背景が揺らめいたり、特定の要素に触れると詳細情報がポップアップしたり、ゲームのような感覚で製品をカスタマイズできるシミュレーターなどが含まれます。

インタラクティブデザインの目的は、ユーザーのエンゲージメント(関与度)を高めることです。ユーザーがサイトの要素を「操作できる」と感じることで、受動的な閲覧から能動的な体験へと変わり、サイトへの滞在時間が長くなり、コンテンツへの理解も深まります。

成功するインタラクティブデザインは、直感的で、楽しく、そして意味があるものです。ユーザーが次に何をすべきか迷うことなく、操作の結果が予測でき、そのインタラクション自体が目的達成の助けになる必要があります。例えば、製品の色をインタラクティブに変更できる機能は、ユーザーが自分に合った製品を見つけるのに役立ちます。ただ動くだけでなく、ユーザーの行動を促し、体験を豊かにする「意味のあるインタラクション」を設計することが求められます。

⑪ マイクロインタラクション

マイクロインタラクションは、インタラクティブデザインの中でも特に小規模で、単一のタスクに焦点を当てたインタラクションを指します。ユーザーの特定の操作に対する、ささやかで繊細なフィードバックのことです。

具体例としては、

- ボタンをクリックした時の色の変化やわずかな沈み込み

- フォームの入力欄が正しく入力されると緑色のチェックマークが表示される

- ページを下に引っ張って更新する際のローディングアニメーション

- SNSの「いいね」ボタンを押した時のハートが弾けるアニメーション

などが挙げられます。これらは一見地味な要素ですが、UX全体に与える影響は非常に大きいです。

マイクロインタラクションの主な役割は、①ユーザーの操作がシステムに受け付けられたことを伝える、②操作の結果をフィードバックする、③次に何をすべきかを示唆する、という3点です。これにより、ユーザーは「自分の操作が正しく伝わっている」という安心感を得られ、ストレスなくサイトを使い続けることができます。

さらに、優れたマイクロインタラクションは、ブランドの個性を表現し、ユーザーにささやかな喜びを与える効果もあります。機能的であるだけでなく、少し遊び心のあるアニメーションを加えることで、無機質なインターフェースに人間味や温かみをもたらし、ユーザーの製品やサービスへの愛着を育むことにつながります。細部に神は宿る、という言葉を体現するのがマイクロインタラクションと言えるでしょう。

⑫ アシンメトリーレイアウト

アシンメトリーレイアウトは、画面の中心線を軸として、左右非対称に要素を配置するレイアウト手法です。シンメトリー(左右対称)なレイアウトが持つ静けさや安定感とは対照的に、ダイナミックで動きのある印象を与えます。

これは前述のブロークングリッドレイアウトとも関連が深いですが、より「バランスの不均衡」そのものに焦点を当てた考え方です。例えば、左側に大きな画像を配置し、右側には小さなテキストブロックと多くの余白を配置する、といった構成が典型的です。

アシンメトリーレイアウトの魅力は、視覚的な緊張感とリズムを生み出し、ユーザーの視線を意図的に誘導できる点にあります。対称的なレイアウトは予測可能で落ち着いて見えますが、時に単調に感じられることもあります。非対称なレイアウトは、そのアンバランスさによってユーザーの好奇心を刺激し、「次は何があるのだろう」とページを読み進める動機付けになります。

しかし、ただ無秩序に要素を配置するだけでは、デザインは崩壊してしまいます。アシンメトリーレイアウトを成功させる鍵は、「視覚的な重さ」のバランスを取ることです。大きな要素と小さな要素、色の濃い要素と薄い要素、複雑な要素とシンプルな要素、そして余白。これらを巧みに組み合わせることで、左右非対称でありながらも、全体としては調和の取れた安定感のあるデザインを構築する必要があります。意図的なアンバランスの中に、計算されたバランスを見出す高度なデザイン感覚が求められます。

⑬ ミニマリズムの進化

ミニマリズムは、不要な装飾をすべて削ぎ落とし、本当に必要な要素だけで構成するデザインアプローチです。長年にわたりWebデザインの主流の一つであり続けていますが、2024年のミニマリズムは、単に要素を減らすだけでなく、より洗練された形で進化しています。

進化したミニマリズムの特徴は、「意図的な余白(ホワイトスペース)の活用」「洗練されたタイポグラフィ」「限定されたカラーパレット」そして「質の高いビジュアルコンテンツ」にあります。要素が少ない分、一つひとつのクオリティが極めて重要になります。余白は単なる「空きスペース」ではなく、コンテンツを際立たせ、視線を誘導し、高級感や落ち着きを演出するための積極的なデザイン要素として扱われます。

このアプローチの最大のメリットは、ユーザーが最も重要な情報や機能に集中しやすくなることです。視覚的なノイズが少ないため、メッセージがストレートに伝わり、ユーザビリティも向上します。また、サイトの読み込み速度が速くなるという技術的な利点もあります。

現代のミニマリズムは、冷たく無機質な印象を避け、暖かみや人間味を感じさせる方向へと進化しています。例えば、厳格な白黒だけでなく、柔らかいオフホワイトやアースカラーを取り入れたり、アクセントとして一つの鮮やかな色を効果的に使用したりします。「最小限でありながら、豊かである」という、より表現力豊かなミニマリズムが追求されています。

⑭ ノスタルジックデザイン(Y2Kリバイバル)

ノスタルジックデザインは、過去の特定の時代を彷彿とさせるデザイン要素を取り入れ、懐かしさや親しみやすさを演出する手法です。近年特に注目されているのが、1990年代後半から2000年代初頭のインターネット黎明期のデザインを再解釈した「Y2Kリバイバル」です。

Y2K(Year 2000)スタイルの特徴としては、

- ローファイ(低解像度)なグラフィックやピクセルアート

- メタリックでサイバーな質感、光沢のあるボタン(アクアボタン)

- 鮮やかでポップなカラーリング(ピンク、水色、ライムグリーンなど)

- 初期のCGのような3Dアイコンやイラスト

- WordArtのような装飾的なフォント

などが挙げられます。これらの要素は、当時を知る世代には懐かしさを、知らない若い世代には新鮮でレトロフューチャーな魅力として映ります。

このトレンドが人気を集める背景には、完璧で洗練された現代のデザインに対する一種のカウンターカルチャー的な側面があります。少し不完全で、手作り感のあるY2Kデザインは、人間味や遊び心を感じさせます。

ただし、当時のデザインをそのまま再現するだけでは、単に古臭く使いにくいサイトになってしまいます。重要なのは、ノスタルジックな要素を現代的なユーザビリティの原則と融合させることです。例えば、Y2K風のビジュアルを用いながらも、レイアウトはレスポンシブで分かりやすく、ナビゲーションは直感的であるべきです。過去の美学を借りて新しい表現を生み出す「再解釈」の視点が不可欠です。

⑮ BENTO UI(ベントーUI)

BENTO UIは、日本の弁当箱から着想を得た、情報をグリッド状のコンテナに整理して表示するUIデザインです。AppleがiPhoneの発表イベントなどで多用したことから、広く知られるようになりました。

その名の通り、まるで弁当箱の中でおかずが仕切られているように、様々なサイズや形の四角いボックス(コンテナ)を組み合わせてレイアウトを構成します。各ボックスには、画像、テキスト、アイコン、グラフなど、異なる種類の情報がコンパクトにまとめられます。

BENTO UIの最大の利点は、多様な情報を整理し、視覚的に分かりやすく提示できる点です。ユーザーは画面全体を俯瞰することで、どのようなコンテンツがあるかを一目で把握できます。それぞれのボックスが明確に区切られているため、情報の階層構造や関連性が直感的に理解しやすくなります。

このUIは、ダッシュボードや機能一覧ページ、複数のトピックを扱うトップページなど、多くの情報を一覧表示する必要がある場合に特に力を発揮します。各ボックスのサイズや配置を工夫することで、情報の優先順位を視覚的に示すことも可能です。例えば、最も重要な情報を大きなボックスで表示し、関連性の高い情報を隣接させるといった設計ができます。複雑な情報をシンプルに、かつ魅力的に見せるための強力な整理術と言えるでしょう。

⑯ スクロールテリング

スクロールテリングは、ユーザーのスクロール操作をトリガーとして、物語(ストーリー)を段階的に展開していくWeb表現手法です。ユーザーがページを下にスクロールするのに合わせて、テキスト、画像、動画、アニメーションなどが次々と現れたり、変化したりします。

この手法の目的は、ユーザーを物語の読者、あるいは体験者として引き込み、直線的で没入感の高いストーリー体験を提供することです。Webサイトが持つインタラクティブ性を活かして、紙媒体や単純な動画とは異なる、新しい形の物語表現を可能にします。

スクロールテリングは、企業の歴史やブランドストーリー、製品開発の背景、社会問題に関するレポート記事など、時間軸に沿った物語や、複雑な事柄を順を追って説明したい場合に非常に有効です。例えば、スクロールするにつれて製品が分解され、内部の構造や技術が一つずつ解説されていく、といった表現が可能です。

実装には、スクロール位置を検知するJavaScriptと、要素の表示・非表示やアニメーションを制御する技術(CSSアニメーション、GSAPなど)を組み合わせます。成功の鍵は、スクロールの動きとコンテンツの展開が、滑らかで心地よく連動していることです。スクロールが重くなったり、アニメーションが唐突すぎたりすると、ユーザーの没入感を損なってしまいます。物語のペースをコントロールし、ユーザーを飽きさせない演出力が問われます。

⑰ ダークモード

ダークモードは、Webサイトやアプリの背景を黒や濃い灰色にし、テキストを白や明るい色で表示する配色設定です。多くのOSやアプリで標準機能として搭載されるようになり、Webサイトにおいてもユーザーが選択できるオプションとして提供することが一般的になりつつあります。

ダークモードが支持される主な理由は3つあります。

第一に、眼精疲労の軽減です。特に、暗い場所で画面を見る際に、背景が明るいと眩しく感じ、目に負担がかかります。ダークモードは光の放射量を抑えるため、長時間の閲覧でも目が疲れにくいとされています。

第二に、OLED(有機EL)ディスプレイにおけるバッテリー消費の抑制です。OLEDは、黒色を表示する際にピクセルが発光しないため、黒い領域が広いほど消費電力が少なくなります。

第三に、デザイン上の効果です。暗い背景は、コンテンツ(特に画像や動画)を際立たせ、ドラマチックで高級感のある印象を与えます。

ダークモードを実装する際は、単に色を反転させるだけでは不十分です。ダークモード専用のカラーパレットを設計する必要があります。例えば、純粋な黒(#000000)の背景と純粋な白(#FFFFFF)のテキストはコントラストが強すぎて逆に見にくくなることがあるため、少しグレーがかった背景(例:#121212)や、少しオフホワイトのテキストを選ぶなどの配慮が必要です。また、リンクの色やボタンの色なども、ダークモードの背景色の上で十分な視認性が確保できるように調整しなければなりません。ユーザーに選択肢を提供し、より快適な閲覧環境を整えるというアクセシビリティの観点から、その重要性はますます高まっています。

⑱ インクルーシブデザイン

インクルーシブデザインは、年齢、性別、国籍、言語、障がいの有無、利用環境など、ユーザーの持つ多様な背景や特性を考慮し、可能な限り多くの人が快適に利用できることを目指すデザインアプローチです。

これは「特定の人々のため」のデザイン(例:バリアフリーデザイン)から一歩進んで、「最初からすべての人を設計プロセスに含める」という考え方に基づいています。多様な視点を取り入れることで、結果的にすべての人にとってより使いやすい製品やサービスが生まれる、という思想が根底にあります。

Webデザインにおけるインクルーシブデザインの具体例としては、

- 十分な文字サイズと色のコントラストを確保し、弱視や色覚多様性の人が読みやすいようにする

- 画像に代替テキスト(alt属性)を設定し、スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)利用者が内容を理解できるようにする

- キーボードだけでも全ての操作が完結できるようにする

- 専門用語を避け、平易で分かりやすい言葉遣いを心がける

- 動画に字幕や手話通訳を提供する

などが挙げられます。これらの実践は、Webアクセシビリティの国際的なガイドラインであるWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)に準拠することにもつながります。

インクルーシブデザインに取り組むことは、社会的責任を果たすだけでなく、ビジネス上のメリットも大きいです。より多くの潜在顧客にアプローチできるようになり、ブランドイメージの向上にも貢献します。「誰一人取り残さない」という思想は、これからのWebサイトに不可欠な基本要件となりつつあります。

⑲ ヒーローセクションの強調

ヒーローセクションとは、Webサイトのトップページで、ユーザーが最初に目にする画面(ファーストビュー)の主要な領域を指します。この部分で、サイトの目的や提供価値を瞬時に伝え、ユーザーの心を掴むことが極めて重要です。

2024年のトレンドでは、このヒーローセクションをより大胆に、より魅力的に見せるための工夫が凝らされています。具体的には、

- 全画面表示の高品質な動画や画像を使用する

- 大胆なタイポグラフィで、強力なキャッチコピーを配置する

- 3Dやインタラクティブな要素を取り入れ、ユーザーの関心を引く

- 明確で分かりやすいCTA(Call to Action:行動喚起)ボタンを設置する

といった手法が挙げられます。

ヒーローセクションの目的は、「私は誰で、あなたに何を提供でき、次に何をしてほしいか」という3つの問いに、わずか数秒で答えることです。ユーザーはこの短い時間で、そのサイトが自分にとって価値があるかどうかを判断し、続きを読むか、離脱するかを決めます。

効果的なヒーローセクションを設計するには、メッセージを一つに絞り込むことが重要です。多くの情報を詰め込みすぎず、最も伝えたい核となる価値提案(UVP: Unique Value Proposition)を、力強いビジュアルと簡潔な言葉で表現します。ヒーローセクションは、Webサイト全体の「顔」であり、第一印象のすべてを決定づけるという意識を持ってデザインする必要があります。

⑳ ダイナミックなグラデーション

グラデーションは、色が徐々に変化していく表現で、Webデザインでは長年使われてきた手法です。しかし近年のトレンドは、単なる静的な色の変化に留まりません。複数の色が複雑に混ざり合い、アニメーションによって滑らかに動き、変化し続ける「ダイナミックなグラデーション」が注目を集めています。

このトレンドでは、メッシュグラデーション(複数の色のポイントを設定し、それらが滑らかに混ざり合う手法)や、オーロラのような幻想的な動きを持つグラデーションが多用されます。これらは背景として使われることが多く、サイト全体に生命感とモダンで洗練された雰囲気を与えます。

ダイナミックなグラデーションが好まれる理由は、視覚的な奥行きと豊かさを生み出し、ユーザーの目を引きつける効果があるからです。単色の背景に比べて情報量が多く、見ていて飽きさせません。特に、ミニマルなレイアウトと組み合わせることで、シンプルな構成の中に華やかさと個性を加えることができます。

実装には、CSSやJavaScript(WebGLなど)が用いられます。色の組み合わせや変化のスピード、動きのパターンを慎重に設計しないと、目がチカチカしたり、コンテンツの可読性を損なったりする可能性があります。あくまで主役であるコンテンツを引き立てるための背景として、上品で心地よい動きを追求することが重要です。

| トレンド名 | 概要 | 主なメリット |

|---|---|---|

| AIジェネレーティブデザイン | AIがデザイン要素を自動生成 | 制作の効率化、創造性の拡張 |

| 3Dデザイン | 立体的なグラフィックスを導入 | 没入感、視覚的インパクト |

| イマーシブデザイン | 没入型の体験(VR/ARなど)を提供 | 強い感情的結びつき、記憶に残る体験 |

| クレイモーフィズム | 粘土のような柔らかい立体表現 | 親しみやすさ、安心感 |

| ガラスモーフィズム | すりガラスのような半透明の質感 | モダンで軽快な印象、階層の視覚化 |

| グリッドレスレイアウト | グリッドに縛られない自由な配置 | 独創性、アート性の高い表現 |

| ブロークングリッドレイアウト | グリッドを意図的に壊す・はみ出す | 安定性と創造性の両立、視覚的アクセント |

| 大胆なタイポグラフィ | 大きく個性的なフォントを主役にする | 瞬時に個性を伝える、視覚的インパクト |

| キネティックタイポグラフィ | テキストに動きを加える | メッセージの動的な強調、感情表現 |

| インタラクティブデザイン | ユーザーのアクションに反応する設計 | エンゲージメント向上、能動的な体験 |

| マイクロインタラクション | 小規模で繊細な操作フィードバック | 安心感の提供、UXの向上、愛着の醸成 |

| アシンメトリーレイアウト | 左右非対称な要素配置 | ダイナミックな印象、視線誘導 |

| ミニマリズムの進化 | 意図的な余白や高品質な要素を活用 | 情報への集中促進、洗練された印象 |

| ノスタルジックデザイン | 過去の時代(Y2Kなど)を再解釈 | 懐かしさ、親しみやすさ、新鮮さ |

| BENTO UI | 弁当箱のように情報をグリッドに整理 | 情報の整理、一覧性の向上 |

| スクロールテリング | スクロールで物語を展開 | 没入感の高いストーリー体験 |

| ダークモード | 背景を暗くする配色設定 | 眼精疲労の軽減、バッテリー消費抑制 |

| インクルーシブデザイン | 多様なユーザーを考慮した設計 | 利用者の拡大、社会的責任、UX向上 |

| ヒーローセクションの強調 | ファーストビューを魅力的に見せる | 第一印象の向上、価値提案の即時伝達 |

| ダイナミックなグラデーション | 動きのある複雑なグラデーション | 生命感、視覚的な豊かさ、モダンな印象 |

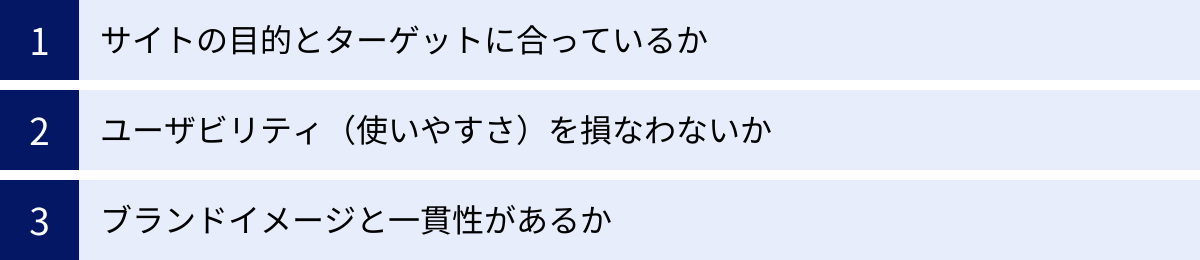

デザイントレンドを取り入れる際の3つの注意点

最新のWebデザイントレンドを追いかけることは、魅力的で現代的なサイトを作る上で重要です。しかし、流行っているからという理由だけで安易にトレンドを取り入れると、かえってWebサイトの価値を損なうことになりかねません。ここでは、デザイントレンドを導入する前に必ず確認すべき3つの注意点を解説します。

① サイトの目的とターゲットに合っているか

最も重要な注意点は、採用しようとしているデザイントレンドが、Webサイトの「目的」と「ターゲットユーザー」に合致しているかを冷静に判断することです。すべてのトレンドが、すべてのサイトに適しているわけではありません。

まず、Webサイトの目的を再確認しましょう。そのサイトは、製品を販売すること(ECサイト)、見込み客を獲得すること(リードジェネレーションサイト)、企業の信頼性を伝えること(コーポレートサイト)、あるいは特定の情報を分かりやすく提供すること(メディアサイト)が目的でしょうか。目的によって、求められるデザインは大きく異なります。

例えば、信頼性と誠実さが第一に求められる法律事務所のコーポレートサイトに、ポップで遊び心のあるY2Kリバイバルのデザインを採用するのは適切とは言えないでしょう。逆に、最先端のテクノロジーを駆使したイベントの告知サイトであれば、イマーシブデザインや大胆なキネティックタイポグラフィが、その先進性を伝えるのに非常に効果的かもしれません。

次に、ターゲットユーザーの特性を深く理解することが不可欠です。ターゲットはどのような年齢層で、ITリテラシーはどの程度で、どのような価値観を持っているでしょうか。ユーザーのペルソナ(具体的な人物像)を詳細に設定し、その人物がそのデザインをどう感じるかを想像してみましょう。

例えば、高齢者を主なターゲットとする健康食品のECサイトで、グリッドレスレイアウトやブロークングリッドのような斬新なレイアウトを採用すると、どこに何があるのか分からず、ユーザーを混乱させてしまう可能性があります。この場合は、むしろ伝統的で分かりやすいグリッドレイアウトの方が、安心して買い物ができる優れたUXを提供できるかもしれません。

トレンドはあくまで「手段」であり、「目的」ではありません。Webサイトの目的達成と、ターゲットユーザーの満足度向上というゴールから逆算し、その達成に最も貢献するデザイン手法は何か、という視点でトレンドを取捨選択する姿勢が重要です。

② ユーザビリティ(使いやすさ)を損なわないか

第二の注意点は、デザイン性を追求するあまり、Webサイトの根幹である「ユーザビリティ(使いやすさ)」を損なっていないかという点です。どれだけ見た目が美しく、革新的であっても、ユーザーが目的の情報を簡単に見つけられなかったり、操作に迷ったりするようでは、そのデザインは失敗です。

特に、視覚的なインパクトが強いトレンドほど、ユーザビリティを犠牲にしてしまう危険性をはらんでいます。

- 大胆なタイポグラフィやキネティックタイポグラフィは、やりすぎると文字が読みにくくなり、コンテンツの理解を妨げます。

- ブロークングリッドやアシンメトリーレイアウトは、視線誘導がうまく設計されていないと、ユーザーがどこから読めばいいのか分からなくなります。

- 3Dデザインや動画を多用したイマーシブな体験は、サイトの表示速度を著しく低下させる可能性があります。ページの読み込みに3秒以上かかると、多くのユーザーは待たずに離脱してしまうというデータもあります。

- ガラスモーフィズムは、背景とのコントラストが不十分だと、テキストの可読性が低下し、アクセシビリティの問題を引き起こします。

トレンドを取り入れる際には、常に「これはユーザーのタスク達成を助けるか、それとも妨げるか?」と自問自答する必要があります。デザインとユーザビリティはトレードオフの関係ではなく、両立させるべきものです。

これを検証するためには、デザインのプロトタイプを作成し、実際のターゲットユーザーに操作してもらう「ユーザーテスト」を実施することが非常に有効です。設計者の思い込みでは気づかなかった問題点を発見し、リリース前に改善することができます。また、ヒートマップツールなどを使って、リリース後のユーザー行動を分析し、継続的に改善していくことも重要です。美しさと使いやすさの最適なバランス点を見つける努力を怠らないようにしましょう。

③ ブランドイメージと一貫性があるか

最後の注意点は、取り入れるデザイントレンドが、自社の「ブランドイメージ」と一貫性を保っているかという点です。Webサイトは、企業や製品が持つブランドの世界観を伝えるための重要なタッチポイントの一つです。

ブランドイメージとは、ロゴ、コーポレートカラー、広告、店舗デザイン、製品パッケージ、顧客対応など、企業活動のあらゆる側面から醸成される、顧客の心の中に築かれた印象の総体です。Webサイトのデザインも、この大きなブランド戦略の一部として機能しなければなりません。

一時的なデザイントレンドに飛びついてWebサイトの見た目を頻繁に変えていると、ブランドイメージが希薄になり、顧客に「一貫性のない、落ち着きのない企業だ」という印象を与えかねません。例えば、長年にわたって「伝統」「信頼」「高品質」をブランドイメージとして築き上げてきた老舗企業が、突然、非常にミニマルでモダンすぎるデザインのサイトにリニューアルした場合、既存の顧客は違和感や疎外感を覚えるかもしれません。

トレンドを検討する際には、まず自社のブランドガイドラインを再確認しましょう。そこには、使用すべきロゴ、フォント、カラーパレット、写真のトーン&マナーなどが定義されているはずです。採用したいトレンドが、これらのガイドラインの範囲内で表現できるか、あるいはガイドラインを逸脱してまで採用する価値があるのかを慎重に検討する必要があります。

トレンドは、ブランドイメージを強化し、現代的にアップデートするためのスパイスとして活用するのが理想です。ブランドが持つ本来の価値や個性を失うことなく、時代に合わせて表現方法を洗練させていく。そうした長期的かつ戦略的な視点を持つことが、一過性の流行に終わらない、持続可能なWebサイトのデザインにつながります。

Webデザイントレンドの情報収集に役立つサイト・ツール3選

Webデザインの世界は日進月歩です。常にアンテナを高く張り、新しいインスピレーションを得続けることが、優れたデザイナーやディレクターであり続けるために不可欠です。ここでは、最新のWebデザイントレンドの情報収集に役立つ代表的なサイトやツールをカテゴリ別に紹介します。

① Webデザインギャラリーサイト

Webデザインギャラリーサイトは、世界中の優れたWebサイトを集めて紹介しているプラットフォームです。質の高い実例を数多く見ることで、トレンドの傾向を掴んだり、具体的なデザインのインスピレーションを得たりすることができます。

Awwwards

Awwwardsは、世界で最も権威のあるWebデザインアワードサイトの一つです。世界中の著名なデザイナーや開発者からなる審査員団が、「デザイン」「ユーザビリティ」「クリエイティビティ」「コンテンツ」などの基準で提出されたサイトを毎日評価し、優れたサイトに賞を与えています。掲載されているサイトは非常にクオリティが高く、最先端の技術やアート性の高い表現を学ぶのに最適です。デザインのトレンドを牽引するような、革新的なサイトを探している方におすすめです。

(参照:Awwwards公式サイト)

SANKOU!

SANKOU!は、日本のWebサイトを中心に集めた、国内最大級のWebデザインギャラリーサイトです。最大の特長は、日本のマーケットやユーザー特性に合ったデザインが多く見られる点です。また、「PC」「スマートフォン」「レスポンシブ」といったデバイス別や、「青」「スタイリッシュ」「かわいい」といった色・テイスト別など、詳細なカテゴリ分けがされており、目的のデザインを探しやすいのが魅力です。国内向けのWebサイトを制作する際の参考として、非常に実用的なサイトです。

(参照:SANKOU!公式サイト)

I/O 3000

I/O 3000は、世界中のミニマルで洗練されたデザインのWebサイトを厳選して掲載しているギャラリーサイトです。派手なアニメーションや複雑なレイアウトよりも、タイポグラフィ、余白、グリッドシステムの美しさを追求したサイトが多く集められています。クリーンで知的な印象のデザインや、ミニマリズムのトレンドを深く学びたい場合に非常に参考になります。情報が整理されており、一つひとつのデザインをじっくりと鑑賞したい方に向いています。

(参照:I/O 3000公式サイト)

Muzli

Muzliは、ブラウザの拡張機能として提供されるデザインインスピレーションツールです。ブラウザの新しいタブを開くたびに、Dribbble、Behance、Awwwardsといった様々なデザインサイトから厳選された最新のデザインニュースや作品が自動で表示されます。自分で探しに行かなくても、受動的に最新のトレンド情報に触れることができるのが大きなメリットです。UI/UXデザイン、タイポグラフィ、イラストレーションなど、幅広いジャンルの情報を効率的に収集したいデザイナーに人気のツールです。

(参照:Muzli公式サイト)

② SNS

SNSは、リアルタイムでデザイナーたちの生の作品やアイデアに触れることができる貴重な情報源です。ギャラリーサイトに掲載されるような完成されたサイトだけでなく、制作途中のUIパーツや実験的なアイデアなども共有されています。

Pinterestは、画像や動画を収集・整理できるビジュアル探索ツールです。世界中のユーザーが「ピン」と呼ばれるブックマークを共有しており、「Webデザイン UI」「タイポグラフィ レイアウト」といったキーワードで検索するだけで、無数のデザイン事例を見つけることができます。気に入ったデザインを自分の「ボード」に保存して、プロジェクトごとのインスピレーション集を作成できるのが特長です。ビジュアルベースで直感的にアイデアを探したい場合に最適です。

X (旧Twitter)

X (旧Twitter)は、速報性と拡散力に優れたプラットフォームです。国内外の著名なデザイナーやデザインスタジオ、Web制作会社のアカウントをフォローしておくことで、最新のトレンドに関する考察や、新しいツールのリリース情報、イベント告知などをいち早くキャッチできます。「#webdesign」「#uidesign」といったハッシュタグで検索すれば、世界中のデザイナーの投稿をリアルタイムで追うことができます。

Dribbble

Dribbbleは、デザイナー向けのポートフォリオ共有プラットフォームです。主に、Webサイト全体というよりは、UIキット、アイコン、アニメーションといったデザインの「ショット(一部分)」が数多く投稿されています。マイクロインタラクションやグラデーション、イラストレーションなど、特定のデザイン要素のディテールやトレンドを研究するのに非常に役立ちます。世界トップクラスのデザイナーの作品から、細部の作り込みに関するインスピレーションを得ることができます。

③ 海外のデザインメディア

海外のデザインメディアは、表面的なトレンドの紹介に留まらず、その背景にある思想や技術的な解説など、より深い情報を提供してくれます。英語で読む必要はありますが、世界のデザイントレンドの根源に触れることができます。

Smashing Magazine

Smashing Magazineは、15年以上の歴史を持つ、Webデザイナーおよび開発者向けのオンラインマガジンです。デザインのトレンド解説はもちろん、HTML/CSS、JavaScriptといった実装に関する技術的なチュートリアルや、UX、アクセシビリティに関する深い考察記事が豊富に掲載されています。デザインだけでなく、その実装方法まで学びたい、知識を深めたいというプロフェッショナルに強くおすすめできるメディアです。

(参照:Smashing Magazine公式サイト)

Webdesigner Depot

Webdesigner Depotは、Webデザインに関する最新ニュース、トレンド、テクニック、インスピレーションなどを幅広く提供するブログメディアです。毎週更新される「What’s new for designers」といった記事では、新しいフォントやツール、リソースが紹介され、業界の動向を効率的に把握できます。トレンドの概要を掴んだり、デザイナー向けの面白い話題に触れたりするのに適しており、日々の情報収集に役立ちます。

(参照:Webdesigner Depot公式サイト)

まとめ

本記事では、2024年のWebデザイントレンドの全体像から、注目すべき20の具体的なトレンド、そしてそれらを実践する上での注意点まで、幅広く解説してきました。

2024年のWebデザイントレンドの根底に流れる最も重要な思想は、「ユーザー体験(UX)の徹底的な追求」と「AIをはじめとするテクノロジーの創造的な活用」の融合です。3Dやイマーシブデザイン、ダイナミックなグラデーションといった視覚的にインパクトのあるトレンドも、すべてはユーザーに忘れがたい体験を提供し、エンゲージメントを高めるという目的のためにあります。また、クレイモーフィズムやガラスモーフィズム、進化したミニマリズムといったUIのスタイルも、直感的な操作性や情報の分かりやすさといったユーザビリティの向上に貢献します。

しかし、最も心に留めておくべきことは、トレンドは万能薬ではないということです。流行のデザインをただ模倣するだけでは、真に価値のあるWebサイトは生まれません。成功の鍵は、以下の3つの視点を常に持ち続けることです。

- サイトの目的とターゲットは何か?

- ユーザビリティ(使いやすさ)を損なっていないか?

- ブランドイメージと一貫性があるか?

これらの問いに立ち返り、自社のWebサイトにとって最適なデザインは何かを戦略的に選択していく必要があります。

Webデザインの世界は、これからもテクノロジーの進化とユーザーの期待の変化とともに、絶えず移り変わっていくでしょう。今日紹介したトレンドも、数年後には当たり前のものになっているか、あるいは全く新しい表現に取って代わられているかもしれません。

だからこそ、Webサイトの成功が、単なる見た目の美しさではなく、ビジネス目標の達成とユーザー満足度の向上によって測られるという本質を忘れてはなりません。常に学び続け、新しい表現に挑戦しつつも、その中心には常に「ユーザー」を据える。その姿勢こそが、時代を超えて価値を提供し続けるWebサイトを創造するための唯一の道筋と言えるでしょう。