現代のビジネスにおいて、業務効率化、新規事業の創出、顧客満足度の向上など、あらゆる課題解決の鍵を握るのが「システム」です。そして、そのシステムの成否を大きく左右するのが、開発を担うパートナー、すなわち「システム開発会社」の選定です。

しかし、数多くのシステム開発会社の中から、自社の目的や予算に最適な一社を見つけ出すことは容易ではありません。「どこに頼めば良いのか分からない」「過去に依頼して失敗した経験がある」といった悩みを抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、システム開発会社の選定で失敗しないための実践的な知識を網羅的に解説します。システム開発会社の基本的な役割から、種類ごとの特徴、目的別の選び方、費用相場、依頼の流れまで、この記事一つで全てが分かります。最終的なゴールは、読者の皆様が自信を持って最適なパートナーを選び、プロジェクトを成功に導けるようになることです。

2024年の最新情報を基に、具体的な企業名も挙げながら、その強みや特徴を深掘りしていきます。システム開発の外注を検討している全ての企業担当者にとって、必見の内容です。

目次

システム開発会社とは

システム開発会社とは、クライアント企業が抱える経営課題や業務上の問題を解決するため、専門的なIT技術を駆使して情報システムやソフトウェアの企画、設計、開発、運用、保守までを一貫して請け負う企業のことです。単にプログラムを書くだけでなく、クライアントのビジネスを深く理解し、最適なITソリューションを提案・実現するプロフェッショナル集団と言えます。

多くの企業では、ノンコア業務の効率化、新しい顧客体験の提供、データに基づいた経営判断など、ITの活用が不可欠となっています。しかし、社内に専門のIT部門や開発リソースを持たない、あるいは持っていても特定の技術や大規模開発に対応できないケースは少なくありません。そうした際に、外部の専門家として頼りになるのがシステム開発会社です。

具体的には、以下のような多岐にわたるシステム開発を手掛けています。

- 業務系システム: 企業の基幹業務を支えるシステム。販売管理、在庫管理、顧客管理(CRM)、生産管理、会計システムなど。

- Webシステム: Webブラウザを通じて利用するシステム全般。ECサイト、SaaS型サービス、マッチングプラットフォーム、オンライン予約システムなど。

- スマートフォンアプリ: iOSやAndroidで動作するアプリケーション。ゲーム、情報提供アプリ、業務効率化ツール、SNSアプリなど。

- 組み込みシステム: 家電製品や産業機械などに組み込まれ、特定の機能を実現するシステム。

- AI(人工知能)関連システム: 画像認識、自然言語処理、需要予測など、AI技術を活用したシステム。

システム開発会社に依頼する背景には、企業が抱える様々な課題があります。例えば、「手作業で行っている伝票処理を自動化して、人件費を削減したい」「散在する顧客データを一元管理し、営業活動に活かしたい」「オンラインで商品を販売する新たなチャネルを構築したい」といったニーズです。

これらの課題に対し、システム開発会社はまずヒアリングを行い、現状の業務フローや問題点を分析します。その上で、どのようなシステムを導入すれば課題が解決できるのか、具体的な機能や技術選定を含めた提案を行います。この「提案力」は、優れたシステム開発会社を見極める重要な要素の一つです。単に言われたものを作るだけでなく、クライアントのビジネス成長に貢献するプラスアルファの提案ができるかどうかが、プロジェクトの価値を大きく左右します。

開発プロセスにおいても、プロジェクトマネージャー(PM)が中心となり、要件定義、設計、プログラミング、テストといった各工程を管理し、品質と納期を担保します。開発が完了し、システムが納品された後も、安定稼働を支える「保守・運用」サービスを提供する会社がほとんどです。サーバーの監視、障害発生時の対応、OSやミドルウェアのアップデート、さらには将来的な機能追加の相談など、長期的なパートナーとして企業のIT戦略を支え続けます。

このように、システム開発会社は単なる「外注先」ではなく、企業の成長をITの側面から支援する「戦略的パートナー」と捉えることが重要です。適切な会社を選ぶことができれば、自社だけでは実現不可能なレベルの業務改革や事業創出を達成できる可能性を秘めています。次の章からは、そのための具体的な知識として、システム開発会社の種類や選び方について詳しく解説していきます。

システム開発会社の種類と特徴

システム開発会社と一括りに言っても、その成り立ちや得意分野によっていくつかの種類に分類できます。代表的なのは「SIer(システムインテグレーター)」「ソフトウェアハウス」「Web制作会社」の3つです。それぞれの特徴を理解することで、自社のプロジェクトに最適な依頼先を見つけやすくなります。

| 種類 | 主な特徴 | 得意なプロジェクト | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| SIer | 企画から開発、運用まで一括請負。大規模・複雑なシステム構築に強み。 | 基幹システム、金融・公共システム、大規模インフラ構築 | 総合力が高く、大規模案件でも安心して任せられる。プロジェクト管理能力が高い。 | 費用が高額になりがち。多重下請け構造の場合、品質管理に注意が必要。 |

| ソフトウェアハウス | 特定の技術や分野に特化したソフトウェア開発が中心。 | 業務アプリケーション、パッケージソフト開発、SIerからの下請け開発 | 特定分野の技術力が高い。比較的小回りが利き、柔軟な対応が期待できる。 | 大規模なプロジェクト全体の管理は不得意な場合がある。対応範囲が限定的。 |

| Web制作会社 | WebサイトやWebアプリケーションのデザイン、UI/UXに強み。 | コーポレートサイト、ECサイト、Webサービス、LP制作 | デザイン性やユーザー体験を重視した開発が得意。トレンドへの感度が高い。 | サーバーサイドの複雑なロジックやインフラ構築は苦手な場合がある。 |

SIer(システムインテグレーター)

SIer(エスアイヤー)とはSystem Integratorの略で、顧客の課題解決のために、システムの企画・立案から設計、開発、ハードウェアの選定・導入、運用・保守までを総合的に請け負う企業を指します。情報システムのコンサルティングから開発、その後のサポートまでをワンストップで提供できるのが最大の特徴です。

特に、金融機関の勘定系システムや、官公庁の電子申請システム、大手製造業の生産管理システムといった、社会インフラを支える大規模でミッションクリティカルな(停止が許されない)システムの構築を得意としています。プロジェクト全体を管理する能力に長けており、多数の協力会社を束ねて大規模プロジェクトを遂行するノウハウを持っています。

SIerは、その成り立ちからさらに「メーカー系」「ユーザー系」「独立系」の3つに分類されます。

メーカー系

日立製作所や富士通、NECといったコンピュータ・ハードウェアメーカーを親会社に持つSIerです。

親会社のハードウェア(サーバー、ネットワーク機器など)と自社のソフトウェア開発力を組み合わせた、総合的なソリューション提案が最大の強みです。例えば、データセンターの構築からその上で動く基幹システムの開発まで、インフラを含めた大規模案件を一括で受注できます。

- 強み: 親会社の技術力や製品力、ブランド力を活かせる。ハードウェアと一体となった提案が可能。大規模な研究開発投資による最新技術へのアクセス。

- 注意点: 親会社の製品を優先的に提案する傾向があり、ベンダーロックイン(特定の企業の製品に依存してしまう状態)に陥る可能性も考慮する必要があります。

ユーザー系

金融、商社、通信、製造業といった一般の事業会社を親会社に持つSIerです。代表例として、NTTデータ(通信)、野村総合研究所(金融)、伊藤忠テクノソリューションズ(商社)などが挙げられます。

もともとは親会社の情報システム部門が独立してできたケースが多く、特定の業界・業務に関する深い知識やノウハウを蓄積しているのが特徴です。例えば、金融系のユーザー系SIerであれば、銀行や証券会社の複雑な業務フローを熟知しており、業界特有の要件や規制に対応した的確なシステム提案が可能です。

- 強み: 特定の業界・業務知識が豊富。親会社で培った実績とノウハウを外部のクライアントにも展開できる。

- 注意点: 親会社の業界以外のプロジェクト経験が少ない場合もあります。依頼したい分野と、その会社の得意な業界が一致しているかを確認することが重要です。

独立系

特定の親会社を持たず、独立した経営を行っているSIerです。TISやSCSK、大塚商会などがこのカテゴリに含まれます。

最大の強みは、メーカーや製品に縛られない中立的な立場から、顧客にとって最適なハードウェアやソフトウェアを自由に組み合わせて提案できる点です。マルチベンダー対応が可能であるため、顧客の既存システム環境や予算に応じた柔軟なソリューションを構築できます。

- 強み: ベンダーニュートラルな立場で最適な提案が可能。様々な業界・業種の開発実績が豊富。

- 注意点: メーカー系やユーザー系のような強力なバックボーンがないため、企業体力や技術力は会社ごとに差が大きい傾向があります。

ソフトウェアハウス

ソフトウェアハウスは、ソフトウェア(プログラム)の開発そのものを事業の主軸とする会社です。SIerがシステム全体の企画やマネジメントを重視するのに対し、ソフトウェアハウスはプログラミングを中心とした「モノづくり」に特化している点が異なります。

業務アプリケーション、パッケージソフトウェアの開発、あるいはSIerが受注した大規模プロジェクトの一部(特定の機能モジュールなど)を下請けとして開発するケースが多く見られます。特定のプログラミング言語やOS、データベースといった技術領域に深い専門性を持つ技術者集団であることが多く、小規模ながらも高い技術力を誇る会社も少なくありません。

- 強み: 特定分野における高い技術力と専門性。SIerに比べてコストを抑えられる場合がある。小回りが利き、柔軟な対応を期待できる。

- 注意点: 企画・提案やプロジェクト全体の管理能力はSIerに及ばない場合があるため、発注者側である程度の要件定義や仕様策定が求められます。また、対応できる業務範囲が限られていることが多いです。

Web制作会社

Web制作会社は、その名の通りWebサイトやWebアプリケーションの制作を専門とする会社です。もともとは企業のコーポレートサイトやキャンペーンサイトといった、情報発信を目的とした静的なWebサイト制作を主としていましたが、近年ではECサイトやWebサービスなど、複雑な機能を持つ動的なWebシステムの開発を手掛ける会社も増えています。

最大の強みは、デザインやUI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)に関する高い専門性です。見た目の美しさだけでなく、ユーザーが直感的で快適に操作できるか、サービスを継続的に利用したくなるか、といった「使いやすさ」を追求した設計・開発を得意としています。

- 強み: UI/UXデザイン、ブランディングを意識したWebサイト・サービスの構築。最新のWeb技術やデザイントレンドへの感度が高い。

- 注意点: サーバーサイドの複雑なプログラミングや、大規模なデータベース設計、インフラ構築といった領域は専門外である場合があります。見た目だけでなく、システムの安定性やセキュリティ、将来の拡張性なども考慮してくれる技術力があるかを見極める必要があります。

失敗しないシステム開発会社の選び方【9つのポイント】

最適なシステム開発会社を選ぶことは、プロジェクトの成功を左右する最も重要なステップです。ここでは、開発会社を選定する際に必ずチェックすべき9つのポイントを、具体的な確認方法とともに詳しく解説します。

① 開発したいシステムの実績・得意分野を確認する

自社が開発したいシステムと類似の開発実績が豊富にあるかは、最も重要な確認事項です。

例えば、マッチングサイトを開発したいのであれば、マッチングサイトの構築経験がある会社を選ぶべきです。業界特有の業務知識が必要なシステム(例:医療系の電子カルテ、不動産業界の物件管理システム)であれば、その業界での開発実績が豊富な会社が断然有利です。

- 確認方法:

- 公式サイトの「実績」「ポートフォリオ」: どのような業界の、どんな種類のシステムを、どのくらいの規模で開発してきたかを確認します。具体的な企業名は伏せられていても、「大手小売業向けECサイト構築」「金融機関向け顧客管理システム」といった形で紹介されています。

- 技術ブログや登壇資料: 会社がどのような技術に興味を持ち、知見を深めているかが分かります。自社が求める技術領域(例:AWS、AI、特定のフレームワーク)に関する発信があるかを確認しましょう。

- 問い合わせ・ヒアリング: 直接、「弊社が作りたい〇〇システムと類似の開発経験はありますか?」と質問し、具体的な事例を(守秘義務の範囲で)説明してもらいましょう。

② 技術力と提案力があるか

言われた通りのものを作るだけでなく、ビジネス課題の本質を捉え、より良い解決策を提案してくれる「提案力」と、それを実現する「技術力」があるかは、パートナーとして非常に重要です。

- 技術力の見極め方:

- 技術スタックの確認: どのようなプログラミング言語、フレームワーク、クラウドサービス(AWS, Azure, GCP)を使っているか。モダンで将来性のある技術を選定しているか。

- アーキテクチャ設計能力: システムの拡張性、保守性、セキュリティを考慮した設計ができるか。ヒアリングの際に、なぜその技術構成を推奨するのか、論理的な説明を求めましょう。

- エンジニアの質: 資格保有者数や、技術コミュニティでの活動(登壇、OSSへの貢献など)も一つの指標になります。

- 提案力の見極め方:

- ヒアリングの質: 自社のビジネスモデルや業務フローについて、深く踏み込んだ質問をしてくるか。課題の背景を理解しようとする姿勢があるか。

- 代替案の提示: こちらの要望に対して、「その方法だと将来的に拡張性が低くなるので、こちらのアーキテクチャはいかがですか?」「予算を抑えるために、この機能はMVP(Minimum Viable Product)では見送り、フェーズ2で実装しませんか?」といった代替案や改善案を出してくれるか。

③ コミュニケーションは円滑か

システム開発は数ヶ月から1年以上に及ぶ長期プロジェクトです。その間、ストレスなく円滑なコミュニケーションが取れるかは、プロジェクトの成否に直結します。

- 確認方法:

- 担当者との相性: 営業担当者や、可能であればプロジェクトマネージャー(PM)候補と直接会って話しましょう。レスポンスの速さ、説明の分かりやすさ、誠実な人柄などを確認します。

- 報告・連絡・相談の体制: 進捗報告の頻度や方法(定例会、日報など)、課題発生時のエスカレーションルートが明確になっているか。

- 使用ツール: Slack、Teams、Backlog、Jiraなど、どのようなコミュニケーションツールやプロジェクト管理ツールを使っているか。自社が使い慣れたツールに対応可能かも確認しましょう。

④ 開発体制は整っているか

プロジェクトを安定して推進できる開発体制が整っているかを確認します。特に、プロジェクトの要となるプロジェクトマネージャー(PM)の質は重要です。

- 確認方法:

- プロジェクトマネージャー(PM)の経歴: 類似プロジェクトのマネジメント経験が豊富か。開発全体の進捗管理、課題管理、品質管理を適切に行える人物か。

- チーム構成: どのようなスキルセットを持つエンジニアが何名体制でアサインされる予定か。デザイナーやインフラエンジニアなど、必要な職種が揃っているか。

- オフショア/ニアショア開発の有無: コスト削減のために海外(オフショア)や地方(ニアショア)のチームを活用する場合、コミュニケーションの懸念(時差、言語、文化)に対してどのような対策を講じているかを確認することが不可欠です。

⑤ 見積もりの内容と金額は妥当か

見積もりは、単に金額の安さだけで判断してはいけません。「なぜその金額になるのか」が明確に示されているかが重要です。

- 確認方法:

- 見積もりの詳細度: 「システム開発一式 〇〇円」のような大雑把な見積もりではなく、「要件定義:〇人月」「設計:〇人月」「実装:〇人月」のように、工程ごとの工数と単価が明記されているか。

- 前提条件の明記: 見積もりの金額が、どのようなスコープ(機能範囲)に基づいているか。何が含まれていて、何が含まれていないか(例:サーバー費用、保守費用は別途)が明確か。

- 相見積もりの実施: 必ず2〜3社から見積もりを取り、金額と内容を比較検討します。極端に安い見積もりは、品質が低い、後から追加費用を請求されるといったリスクがあるため注意が必要です。

⑥ セキュリティ対策は万全か

個人情報や機密情報を取り扱うシステムの場合、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策は必須条件です。

- 確認方法:

- 認証の取得状況: ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やプライバシーマークを取得しているかは、組織としてセキュリティ体制を構築している客観的な証拠になります。

- 社内規定や教育: 情報セキュリティに関する社内規定が整備されているか。従業員へのセキュリティ教育が定期的に実施されているか。

- 開発プロセスにおける対策: セキュアコーディング(脆弱性を生まないプログラミング手法)の知識があるか。第三者による脆弱性診断を実施しているかなどを確認します。

⑦ 開発後の保守・運用サポート体制は充実しているか

システムは作って終わりではありません。リリース後の安定稼働を支える保守・運用サポートがなければ、ビジネスで活用し続けることはできません。

- 確認方法:

- サポート範囲の確認: 保守契約に何が含まれるかを具体的に確認します。サーバー監視、障害発生時の対応(対応時間、駆けつけの有無)、定期的なバックアップ、OSやミドルウェアのアップデートなど。

- サポート体制: 問い合わせ窓口はどこか。対応時間は平日日中のみか、24時間365日か。

- 将来の機能追加: システムリリース後、ビジネスの変化に合わせて機能を追加・改修したい場合に、柔軟に対応してもらえる体制があるかを確認します。

⑧ 開発手法(アジャイル・ウォーターフォール)が合っているか

システム開発には、主に「ウォーターフォール」と「アジャイル」という2つの開発手法があります。自社のプロジェクトの特性に合った手法を採用している会社を選ぶことが重要です。

- ウォーターフォール開発:

- 特徴: 「要件定義→設計→実装→テスト」という工程を順番に進める手法。計画性が高く、大規模で仕様変更が少ないシステム(例:基幹システム)に向いています。

- メリット: 全体のスケジュールや予算が立てやすい。

- デメリット: 後工程での仕様変更が難しい。

- アジャイル開発:

- 特徴: 「計画→設計→実装→テスト」というサイクルを、機能単位の短い期間(1〜4週間程度)で繰り返す手法。仕様変更に強く、新規事業やWebサービスなど、市場の反応を見ながら開発を進めたい場合に向いています。

- メリット: 仕様変更に柔軟に対応できる。早期に動くものを確認できる。

- デメリット: 全体のスケジュールや総額費用が確定しにくい。

自社のプロジェクトが、仕様が固まっているのか、それとも不確定要素が多いのかを考え、適した開発手法を得意とする会社を選びましょう。

⑨ 契約形態(請負・準委任)を確認する

システム開発の契約形態は、主に「請負契約」と「準委任契約」の2種類です。どちらの契約形態になるかによって、開発会社の責任範囲や費用の考え方が大きく異なります。

| 契約形態 | 責任の所在 | 費用の考え方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 請負契約 | 仕事の完成責任を負う(システムを完成させ納品する義務) | 成果物に対して一括で支払う | 納期と成果物が明確。予算が確定しやすい。 | 要件変更に柔軟に対応しにくい。見積もりが高めになる傾向。 |

| 準委任契約 | 善管注意義務を負う(専門家として最善を尽くす義務) | 業務を行った時間(工数)に対して支払う | 仕様変更に柔軟に対応できる。アジャイル開発に向いている。 | 成果物の完成が保証されない。予算が変動しやすい。 |

仕様が明確に決まっているプロジェクトでは「請負契約」、仕様変更が予想されるアジャイル開発などでは「準委任契約」が採用されることが一般的です。どちらの契約形態を提案されるか、その理由が妥当かをしっかり確認しましょう。

【目的・得意分野別】システム開発会社おすすめ20選

ここでは、日本国内で高い実績と評価を持つシステム開発会社を20社紹介します。大手SIerから、特定の分野に特化したスペシャリスト集団まで幅広く選定しました。各社の強みや得意分野を参考に、自社のニーズに合った会社を見つけるためのヒントとしてください。

※掲載順は優劣を示すものではありません。情報は2024年時点の各社公式サイトに基づいています。

① 株式会社NTTデータ

国内最大手のSIer。金融、官公庁、製造、通信など、社会インフラとなる大規模・ミッションクリティカルなシステムの構築に圧倒的な実績と強みを持ちます。グローバルに展開する拠点と連携し、世界中の最新技術や知見を活用したソリューションを提供できるのが特徴です。

参照:株式会社NTTデータ公式サイト

② 富士通株式会社

日本を代表する総合ITベンダー。コンピュータやネットワーク機器などのハードウェアから、それを活用するソフトウェア、ソリューション、サービスまでをワンストップで提供できる総合力が強みです。特に、官公庁や医療、文教分野に深い知見を持ち、長年にわたる実績を誇ります。

参照:富士通株式会社公式サイト

③ 株式会社日立製作所

電機メーカーとしての技術力を背景に持つ大手SIer。エネルギー、産業、モビリティ、ライフといった社会イノベーション事業を軸に、IT(情報技術)とOT(制御・運用技術)を融合させた独自のソリューションを提供しています。特に製造業や社会インフラ分野での実績が豊富です。

参照:株式会社日立製作所公式サイト

④ 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本初の民間シンクタンクとシステム開発会社が統合して生まれたユニークな企業。コンサルティングとITソリューションを両輪で提供し、顧客の経営課題の発見から解決策の実行までを一貫して支援する「ナビゲーション×ソリューション」が強みです。特に金融・証券業界に圧倒的なシェアと知見を持っています。

参照:株式会社野村総合研究所公式サイト

⑤ TIS株式会社

独立系SIerの大手。特定のメーカーに縛られない中立的な立場で、顧客に最適なITソリューションを提供します。クレジットカードなどの決済領域に強みを持ち、業界トップクラスのシェアを誇ります。その他、金融、製造、流通など幅広い業界に対応可能な総合力も特徴です。

参照:TIS株式会社公式サイト

⑥ SCSK株式会社

住友商事グループの中核を担う独立系SIer。製造、流通、金融、通信など、幅広い業種の顧客に対して、コンサルティングからシステム開発、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)まで、フルラインナップのサービスを提供しています。

参照:SCSK株式会社公式サイト

⑦ アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファーム。戦略コンサルティングからIT導入、アウトソーシングまで、企業の変革をエンドツーエンドで支援します。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に強みを持ち、最新テクノロジーを活用した先進的なソリューション提案が特徴です。

参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

⑧ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠商事グループのユーザー系SIer。通信、放送、製造、金融、流通など幅広い分野で、コンサルティングから設計、開発、運用・保守までをトータルで提供します。クラウドやビッグデータ、AIなどの先端技術を活用したソリューションに注力しています。

参照:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社公式サイト

⑨ 株式会社大塚商会

独立系SIerであり、国内最大級のITサービス&サポート企業。「たのめーる」で知られるオフィス用品通販事業と、企業のIT化を支援するシステムインテグレーション事業が両輪です。特に中小企業向けのITソリューション提供に強みを持ち、豊富な製品ラインナップと手厚いサポート体制が特徴です。

参照:株式会社大塚商会公式サイト

⑩ 株式会社モンスターラボ

デジタルコンサルティングからUI/UXデザイン、プロダクト開発、グロースまでを一気通貫で支援するデジタルプロダクト開発企業。世界20カ国以上に拠点を持ち、グローバルな知見と開発リソースを活用したアジャイル開発を得意としています。新規事業開発やDX支援で多くの実績があります。

参照:株式会社モンスターラボ公式サイト

⑪ 株式会社ゆめみ

モバイルアプリやWebサービスの開発に強みを持つアジャイル開発の専門家集団。特に、大規模な内製化支援やアジャイル組織の構築支援で高い評価を得ています。顧客と一体となったチームで開発を進めるスタイルが特徴で、技術力の高さに定評があります。

参照:株式会社ゆめみ公式サイト

⑫ 株式会社GIG

Webコンサルティング、UI/UXデザイン、Webシステム開発までをワンストップで提供。データ分析に基づいた戦略設計から、メディアサイトやサービスサイトの構築・運用までを手掛けます。自社でも複数のWebメディアを運営しており、そのノウハウを活かした提案が強みです。

参照:株式会社GIG公式サイト

⑬ 株式会社LIG

「Life is Good」をコンセプトに、Webサイト制作、システム開発、コンテンツ制作、ゲストハウス運営など多角的な事業を展開。デザイン性の高いWebサイト制作や、ユニークな企画・コンテンツ制作で知られています。顧客の課題解決に向けたクリエイティブな提案力が魅力です。

参照:株式会社LIG公式サイト

⑭ フェンリル株式会社

国内トップクラスの実績を誇る、スマートフォンアプリ開発のスペシャリスト集団。UI/UXデザインに徹底的にこだわり、使いやすさと美しさを両立したアプリ開発を得意としています。大手企業の公式アプリや、デザイン性が重視されるサービスの開発実績が豊富です。

参照:フェンリル株式会社公式サイト

⑮ 株式会社bravesoft

スマートフォンアプリ開発を中心に、Webシステム開発やイベントプラットフォーム事業を手掛けています。企画からデザイン、開発、運用までをワンストップで提供し、800本以上のアプリ開発実績を誇ります。自社サービス「eventos」のノウハウも強みです。

参照:株式会社bravesoft公式サイト

⑯ 株式会社アイエンター

Webシステム、スマートフォンアプリ、業務システム開発など、幅広い領域に対応可能な開発会社。AR/VR/MRといったXR技術や、AI、IoTなどの先端技術を活用した開発にも積極的に取り組んでいます。ベトナムのオフショア拠点を活用したコスト競争力も特徴です。

参照:株式会社アイエンター公式サイト

⑰ 株式会社Laboro.AI

AI(人工知能)を活用したソリューションの設計・開発を専門とするテクノロジー企業。オーダーメイドで企業の課題に合わせたAIを開発する「カスタムAI」開発に強みを持ち、製造、物流、インフラなど様々な産業の課題解決を支援しています。

参照:株式会社Laboro.AI公式サイト

⑱ 株式会社ABEJA

AI、特にディープラーニングを活用したソリューションを提供する企業。小売・流通業界向けの店舗解析サービス「ABEJA Insight for Retail」などで知られます。AIの開発・運用に必要なプロセスを包括的に提供するプラットフォーム「ABEJA Platform」も展開しています。

参照:株式会社ABEJA公式サイト

⑲ 株式会社Sun*

「価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、ベトナムを中心としたアジアのIT人材を活用したデジタル・クリエイティブスタジオ事業を展開。スタートアップの新規事業開発から大手企業のDX推進まで、ビジネスデザインから開発・運用までを一気通貫で支援します。

参照:株式会社Sun*公式サイト

⑳ VTIジャパン株式会社

ベトナムに本社を置くVTIグループの日本法人。ベトナムの豊富なITリソースを活用したオフショア開発サービスを提供しています。高品質かつコスト競争力のある開発体制が強みで、Webシステム、モバイルアプリ、AI、IoTなど幅広い分野に対応可能です。

参照:VTIジャパン株式会社公式サイト

システム開発を外juするメリット・デメリット

社内に開発リソースを持たずにシステムを構築する場合、外部の専門家であるシステム開発会社に依頼(外注)するのが一般的です。外注には多くのメリットがある一方、注意すべきデメリットも存在します。両方を理解した上で、自社にとって最適な選択をすることが重要です。

システム開発を外注するメリット

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 専門的な知識・技術の活用 | 自社にない高度な技術や専門知識、豊富な開発経験を活用できます。最新技術を取り入れた高品質なシステムを構築可能です。 |

| コア業務への集中 | システム開発という非コア業務を専門家に任せることで、自社の社員は本来のコア業務(商品開発、営業、マーケティングなど)に集中できます。 |

| 開発リソースの柔軟な確保 | プロジェクトの規模や期間に応じて、必要なスキルを持つ人材(PM、SE、プログラマーなど)を柔軟に確保できます。自社でエンジニアを雇用・育成する手間とコストを削減できます。 |

| 開発期間の短縮 | 経験豊富なチームが開発にあたるため、手戻りが少なく、効率的にプロジェクトを進めることができます。結果として、システムの市場投入までの時間を短縮できます。 |

| 客観的な視点の導入 | 社内の論理や固定観念に縛られない第三者の視点から、業務プロセスの問題点や新たな改善策を提案してもらえることがあります。 |

最大のメリットは、自社単独では実現が難しい高品質なシステムを、スピーディーに構築できる点です。専門家集団に任せることで、自社の社員は本来の業務に集中でき、会社全体としての生産性向上につながります。特に、新規事業の立ち上げなどスピードが求められる場面では、開発の外注は非常に有効な戦略となります。

システム開発を外注するデメリット

| デメリット | 対策 |

|---|---|

| コストの発生 | 当然ながら、外注には費用がかかります。特に大規模なシステムや高度な技術を要するシステムの場合、数百万〜数千万円単位の投資が必要です。 |

| 社内にノウハウが蓄積しにくい | 開発業務をすべて外部に委託すると、システムに関する技術的な知見や運用ノウハウが社内に蓄積されません。将来的な内製化が困難になる可能性があります。 |

| コミュニケーションコストの発生 | 自社の要望を正確に伝え、開発会社の進捗を把握するために、定期的なミーティングや資料作成などのコミュニケーションコストが発生します。 |

| 開発会社選定の失敗リスク | 技術力や実績の乏しい会社を選んでしまうと、品質の低いシステムが納品されたり、プロジェクトが頓挫したりするリスクがあります。 |

| 情報漏洩のリスク | 開発プロセスにおいて、自社の機密情報や顧客情報を外部の開発会社に開示する必要があります。セキュリティ対策が不十分な会社に依頼すると、情報漏洩のリスクが高まります。 |

最も注意すべきは、開発を「丸投げ」にしてしまうことです。丸投げは、社内にノウハウが全く残らないだけでなく、コミュニケーション不足による認識のズレを生み、結果として「思っていたものと違う」システムが出来上がる原因となります。

これらのデメリットを軽減するためには、発注側もプロジェクトに主体的に関わる姿勢が不可欠です。要件定義には深く関与し、定期的な進捗会議で積極的に意見を述べ、完成したシステムの仕様を理解する努力をすることが、外注を成功させるための鍵となります。

システム開発の費用相場

システム開発を依頼する上で、最も気になるのが「費用」でしょう。システム開発の費用は、開発するシステムの種類や規模、機能の複雑さによって大きく変動します。ここでは、費用の決まり方の基本から、種類別の費用目安、コストを抑えるためのポイントまでを解説します。

費用の決まり方(人月単価とは)

システム開発の見積もりで最も一般的に用いられるのが「人月(にんげつ)」という単位です。

人月とは、「1人のエンジニアが1ヶ月間作業した場合の工数」を指します。例えば、「3人月」であれば、1人で3ヶ月、あるいは3人で1ヶ月かかる作業量ということです。

システム開発の費用は、この人月にエンジニアのスキルレベルに応じた「人月単価」を掛け合わせることで算出されます。

開発費用 = 作業工数(人月) × 人月単価

人月単価は、エンジニアの役割やスキル、経験年数によって変動します。一般的に、プロジェクト全体を管理するプロジェクトマネージャー(PM)が最も高く、次いでシステムの設計を担当するシステムエンジニア(SE)、プログラミングを行うプログラマー(PG)と続きます。

| 役職 | 人月単価の目安 | 主な役割 |

|---|---|---|

| プロジェクトマネージャー(PM) | 100万円~160万円 | プロジェクト全体の責任者。進捗・品質・コスト・人員の管理。 |

| システムエンジニア(SE) | 80万円~120万円 | システムの要件定義、設計を担当。 |

| プログラマー(PG) | 60万円~100万円 | 設計書に基づき、プログラミングを行う。 |

例えば、PM 1名、SE 2名、PG 3名のチームで3ヶ月かかるプロジェクトの場合、単純計算で(PMの工数 × 単価)+(SEの工数 × 単価)+(PGの工数 × 単価)という形で総額が算出されます。

【種類別】システム開発の費用目安

開発するシステムの種類によって、必要な機能や開発の難易度が異なるため、費用相場も大きく変わります。以下に、代表的なシステムの種類別の費用目安を示します。

Webシステムの費用相場

| 種類 | 費用目安 | 主な機能 |

|---|---|---|

| コーポレートサイト | 50万円~300万円 | 会社概要、事業内容、お知らせ(CMS)、問い合わせフォームなど。 |

| ECサイト | 300万円~2,000万円以上 | 商品管理、会員管理、カート機能、決済機能、受注管理など。機能の複雑さで大きく変動。 |

| マッチングサイト | 500万円~3,000万円以上 | 会員登録、プロフィール検索、メッセージ機能、決済機能、レビュー機能など。 |

| SaaS型サービス | 1,000万円~数億円 | 独自のビジネスロジック、マルチテナント対応、高度なセキュリティ、外部API連携など。 |

業務システムの費用相場

| 種類 | 費用目安 | 主な機能 |

|---|---|---|

| 勤怠管理システム | 200万円~800万円 | 出退勤打刻、勤務時間集計、残業計算、休暇申請・承認、データ出力など。 |

| 顧客管理システム(CRM) | 300万円~1,500万円 | 顧客情報管理、商談履歴管理、メール配信、営業活動分析、他システム連携など。 |

| 販売管理システム | 500万円~2,000万円 | 見積作成、受注管理、売上計上、請求・入金管理、在庫連携など。 |

スマホアプリの費用相場

| 種類 | 費用目安 | 主な機能 |

|---|---|---|

| カタログ・情報提供アプリ | 100万円~500万円 | コンテンツ表示、プッシュ通知、検索機能など。 |

| EC・店舗向けアプリ | 300万円~1,500万円 | 商品検索、カート、決済、ポイントカード、クーポン配信、店舗検索など。 |

| SNS・マッチングアプリ | 800万円~3,000万円以上 | プロフィール登録、投稿機能、フォロー機能、チャット機能、通報機能など。 |

これらの金額はあくまで目安であり、個別の要件や依頼する会社の規模によって大きく変動します。

システム開発の費用を抑えるポイント

高額になりがちなシステム開発費用ですが、工夫次第でコストを抑えることが可能です。

- MVP(Minimum Viable Product)で始める: MVPとは「実用最小限の製品」のことです。最初から全ての機能を盛り込むのではなく、ユーザーのコアな課題を解決できる最小限の機能でリリースし、ユーザーの反応を見ながら段階的に機能を追加していくことで、初期投資を抑え、開発リスクを低減できます。

- 要件を明確にする: 開発途中で仕様変更や機能追加が発生すると、追加の工数と費用がかかります。開発に着手する前に、「何のために、どんな機能が必要か」をできる限り具体的に、明確にしておくことが、結果的にコスト削減につながります。

- パッケージやクラウドサービスを活用する: 全てをゼロから開発する「フルスクラッチ開発」は高額になりがちです。既存のパッケージソフトウェアやSaaSをカスタマイズしたり、AWSやGCPといったクラウドサービスが提供する機能を活用したりすることで、開発工数を削減できます。

- オフショア開発を検討する: ベトナムやフィリピンなど、人件費が比較的安い海外のエンジニアに開発を委託する「オフショア開発」も選択肢の一つです。ただし、言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさがあるため、オフショア開発の実績が豊富な日本の開発会社を介して依頼するのが一般的です。

システム開発を依頼する流れ【5ステップ】

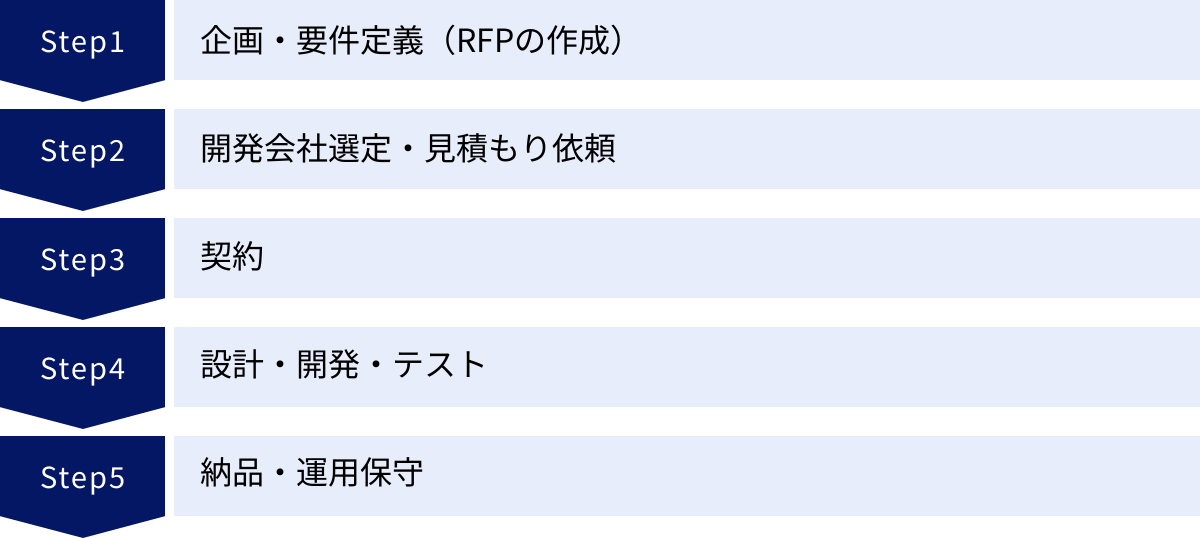

システム開発を外注する場合、どのような流れで進むのでしょうか。発注者側が各ステップで何をすべきかを理解しておくことで、プロジェクトをスムーズに進めることができます。

① 企画・要件定義(RFPの作成)

プロジェクトの成功を最も左右する重要な工程です。この段階で、発注者側が主体となって「なぜシステムが必要なのか」「システムで何を解決したいのか」を明確にします。

- 目的の明確化: 「業務を効率化したい」「売上を向上させたい」といった抽象的な目的を、「手作業のデータ入力を自動化し、月20時間分の作業工数を削減する」「ECサイトを構築し、新たな販売チャネルで年間5,000万円の売上を目指す」のように具体化します。

- 要件の洗い出し: 目的を達成するために、システムに必要な機能(Must/Have)と、あると嬉しい機能(Want/Have)を洗い出します。

- RFP(提案依頼書)の作成: 上記で明確にした目的や要件、予算、納期などをまとめたRFP(Request for Proposal)を作成します。RFPは、複数の開発会社から質の高い提案を公平に比較検討するための基礎資料となります。

② 開発会社選定・見積もり依頼

作成したRFPを基に、複数の開発会社候補に提案と見積もりを依頼します。

- 候補のリストアップ: Web検索や紹介、マッチングプラットフォームなどを活用して、3〜5社程度の候補を選定します。

- 問い合わせ・RFP送付: 候補企業に連絡を取り、RFPを送付して提案を依頼します。この際、NDA(秘密保持契約)を締結するのが一般的です。

- 提案内容・見積もりの比較検討: 各社から提出された提案書と見積書を比較します。金額だけでなく、「失敗しないシステム開発会社の選び方」で解説した9つのポイントを基に、技術力、提案力、実績、コミュニケーションなどを総合的に評価し、発注先を決定します。

③ 契約

発注先が決まったら、開発委託契約を締結します。後々のトラブルを防ぐため、契約書の内容は弁護士などの専門家も交えて慎重に確認しましょう。

- 契約内容の確認: 開発のスコープ(業務範囲)、成果物の定義、納期、金額と支払条件、検収方法、知的財産権の帰属、保守・運用の範囲、損害賠償など、重要な項目に漏れや認識の齟齬がないかを確認します。

- 契約形態の確認: 「請負契約」か「準委任契約」か、どちらの契約形態になるかを確認し、その特性を理解しておきます。

④ 設計・開発・テスト

契約締結後、いよいよ実際の開発がスタートします。このフェーズでは、開発会社が主導しますが、発注者側も定期的に関与することが重要です。

- 設計: 要件定義を基に、システムの具体的な仕様(画面設計、機能設計、データベース設計など)を決定します。

- 開発(プログラミング): 設計書に基づいて、プログラマーがコードを記述します。

- テスト: 作成したプログラムが設計通りに動作するか、不具合(バグ)がないかを確認します。開発会社内のテストに加え、発注者側も「受け入れテスト(UAT)」を行い、実際の業務で問題なく使えるかを確認します。

この期間中は、定期的な進捗報告会に参加し、疑問点や懸念点は速やかに解消することが、手戻りを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めるコツです。

⑤ 納品・運用保守

全てのテストが完了し、システムが要件を満たしていることが確認できたら、納品となります。

- 納品: システムが本番環境にリリースされ、実際に利用できる状態になります。操作マニュアルなどの納品物も受け取ります。

- 運用保守: システムリリース後は、契約に基づいた運用保守フェーズに移行します。サーバーの監視や障害対応、問い合わせ対応などが行われます。安定稼働のためには、この運用保守体制が非常に重要です。

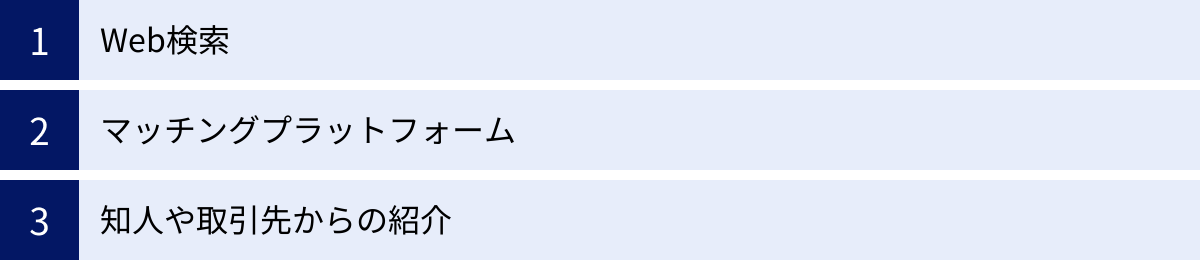

優良なシステム開発会社の探し方

自社に最適なパートナーとなる優良なシステム開発会社は、どのように見つければよいのでしょうか。主な探し方として3つの方法が挙げられます。

Web検索

最も手軽で一般的な方法です。「ECサイト 開発 会社」「アジャイル開発 東京」のように、「開発したいシステムの種類」や「開発手法」、「地域」などのキーワードを組み合わせて検索します。

- メリット: 多くの企業を一度にリストアップできる。企業の公式サイトや技術ブログから、実績や技術力、企業文化などを直接確認できる。

- デメリット: 検索結果の上位に表示される企業が必ずしも自社に最適とは限らない。情報量が多いため、比較検討に時間がかかる。

検索する際は、単に公式サイトを見るだけでなく、開発実績のページを重点的にチェックし、自社のプロジェクトと類似の案件を手掛けているかを確認することが重要です。

マッチングプラットフォーム

発注者と開発会社を仲介するオンラインサービスです。自社の要件や予算を登録すると、条件に合った複数の開発会社から提案や連絡が届きます。

- メリット: 自分で一社一社探す手間が省ける。複数の企業を効率的に比較検討できる。コンシェルジュが会社選びをサポートしてくれるサービスもある。

- デメリット: プラットフォームに登録している企業しか候補にならない。提案の質は玉石混交であり、自社で良い会社を見極める目が必要。

知人や取引先からの紹介

同業他社の経営者や、付き合いのある取引先など、信頼できる人脈から開発会社を紹介してもらう方法です。

- メリット: 実際に利用した企業の生の声が聞けるため、信頼性が非常に高い。ミスマッチが起こりにくい。

- デメリット: 紹介された会社が、必ずしも自社の開発したいシステムや技術要件に合致するとは限らない。断りにくい場合がある。

どの方法で探すにしても、最終的には複数の会社と直接会い、担当者の人柄やコミュニケーションの取りやすさなどを肌で感じてから決めることが、後悔しない会社選びの鉄則です。

システム開発会社に関するよくある質問

最後に、システム開発会社の選定に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

個人でも依頼できますか?

はい、個人でも依頼することは可能です。

ただし、大手SIerなどは企業間の取引(BtoB)を主としており、個人の依頼は受け付けていない場合が多いです。一方で、中小規模のソフトウェアハウスやWeb制作会社、あるいはフリーランスのエンジニアなどは、個人からの依頼を歓迎しているケースも少なくありません。

個人のアイデアを形にするアプリ開発や、小規模なWebサービスの構築などであれば、柔軟に対応してくれる会社や個人が見つかる可能性は十分にあります。まずは気になる会社に問い合わせてみることをお勧めします。

見積もりは無料ですか?

ほとんどの場合、正式な契約前の見積もりは無料です。

多くの開発会社は、RFP(提案依頼書)やヒアリングを基にした概算見積もりや提案書の作成を無料で行っています。これは、発注者側が複数の会社を比較検討するための重要なプロセスだからです。

ただし、見積もり作成のために詳細な要件定義や技術調査が必要となる場合、その作業が「コンサルティング」と見なされ、有料となるケースもあります。どこまでが無料で、どこからが有料になるのかは、依頼する前に必ず確認しておきましょう。

開発期間はどのくらいかかりますか?

開発期間は、開発するシステムの規模や機能の複雑さによって大きく異なります。一概には言えませんが、一般的な目安は以下の通りです。

- 小規模なWebサイト(CMS導入など): 2ヶ月~4ヶ月

- 中規模な業務システムやWebサービス: 6ヶ月~1年

- 大規模な基幹システム: 1年~数年

これはあくまで開発期間の目安であり、企画・要件定義の期間は含まれていません。また、アジャイル開発のように、短いサイクルでリリースを繰り返す場合は、最初のバージョン(MVP)のリリースは3ヶ月程度で可能になることもあります。

正確な期間を知るためには、開発会社に要件を伝えた上で、スケジュールを提示してもらう必要があります。

まとめ

本記事では、システム開発会社の基本的な役割から、種類ごとの特徴、失敗しない選び方の9つのポイント、費用相場、依頼の流れまで、幅広く解説してきました。

システム開発会社は、もはや単なる「外注先」ではなく、企業のデジタルトランスフォーメーションを推進し、事業成長を共に目指す「戦略的パートナー」です。最適なパートナーを見つけるためには、表面的な価格や知名度だけでなく、多角的な視点から慎重に評価することが不可欠です。

最後に、システム開発会社選びで成功するための最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 目的の明確化: 「何のためにシステムを作るのか」という目的と、「それによって何を達成したいのか」というゴールを、誰よりも発注者自身が明確に理解していることが、全ての土台となります。

- 実績と専門性の確認: 自社が開発したいシステムや、属する業界での開発実績が豊富な会社を選ぶことが、成功への一番の近道です。

- コミュニケーションの重視: 長期にわたるプロジェクトを共に進める上で、円滑なコミュニケーションが取れる信頼関係を築けるかを見極めることが、技術力と同じくらい重要です。

この記事で得た知識を基に、複数の会社と実際にコミュニケーションを取り、自社のビジョンを共有し、共に未来を創っていける最高のパートナーを見つけ出してください。優れたシステム開発会社との出会いは、あなたのビジネスを新たなステージへと導く大きな力となるはずです。