不動産、特に中古住宅の売買は、人生における大きな決断の一つです。しかし、購入した後に雨漏りやシロアリ被害といった予期せぬ欠陥が見つかるケースも少なくありません。このような「隠れた欠陥」から買主を保護するために、かつては「瑕疵担保責任」という制度がありました。

しかし、2020年4月1日の民法改正により、この瑕疵担保責任は「契約不適合責任」という新たな考え方に変わりました。この変更は、単なる名称の変更ではなく、買主が請求できる権利や責任を追及できる期間など、不動産取引の根幹に関わる重要なルール変更です。

この記事では、旧制度である「瑕疵担保責任」の基本から、現行の「契約不適合責任」の具体的な内容、そして両者の違いについて、専門用語を交えつつも分かりやすく解説します。不動産の売却を検討している売主様、購入を考えている買主様、どちらの立場の方にとっても、安心して取引を進めるために不可欠な知識です。責任の期間や種類、万が一トラブルが発生した際の対処法まで、網羅的に掘り下げていきましょう。

目次

瑕疵担保責任とは

まず、2020年4月の民法改正まで運用されていた「瑕疵担保責任」について理解を深めましょう。これは、過去の契約において依然として適用される可能性があるため、現在でも重要な知識です。

瑕疵担保責任とは、売買契約の対象となった物(特に不動産)に、買主が通常の注意を払っても発見できなかった「隠れた瑕疵(かし)」が存在した場合に、売主が買主に対して負う責任のことを指します。ここでの「瑕疵」とは、傷や欠陥を意味する法律用語です。そして「隠れた」という点が、この責任の大きな特徴でした。

例えば、住宅を購入する際、内覧では壁紙や床、水回りなどをチェックしますが、壁の内部の雨漏りや、床下のシロアリ被害、基礎部分のひび割れといった問題は、専門家による詳細な調査をしない限り発見が困難です。買主が契約時点では知ることができず、住み始めてから発覚した、このような欠陥が「隠れた瑕疵」に該当します。

この制度の目的は、買主が予期せぬ欠陥によって不利益を被ることを防ぎ、取引の公正さを保つことにありました。買主は、欠陥がないことを前提として代金を支払っています。もし、後から重大な欠陥が見つかれば、その物件の価値は想定していたよりも低くなり、買主は経済的な損失を被ります。瑕疵担保責任は、このような状況において買主を救済するための仕組みだったのです。

具体的に、隠れた瑕疵が見つかった場合、買主は売主に対して以下の2つの権利を主張できました。

- 損害賠償請求: 瑕疵によって生じた損害の賠償を求める権利です。例えば、雨漏りを修理するための費用や、シロアリを駆除するための費用などがこれにあたります。

- 契約解除: 瑕疵が非常に重大で、その欠陥のために契約の目的(例えば、その家に住むこと)を達成できない場合に限り、契約そのものを白紙に戻すことを要求できる権利です。ただし、契約解除が認められるハードルは非常に高く、建物の傾きが著しく居住が困難であるなど、よほど深刻なケースに限られていました。

重要なのは、瑕疵担保責任は「無過失責任」であったという点です。これは、売主自身がその瑕疵の存在を知らなかった(過失がなかった)としても、責任を免れることはできないという原則です。売主が善意であったとしても、隠れた瑕疵が存在したという事実だけで責任を負う必要がありました。

ただし、この責任を追及できる期間には厳しい制限がありました。原則として、買主が瑕疵の存在を知った時から1年以内に、損害賠償請求や契約解除といった権利を「行使」しなければなりませんでした。単に「雨漏りしています」と通知するだけでは不十分で、裁判を起こすか、それに準ずる明確な意思表示が必要とされていたのです。この点が、後の「契約不適合責任」との大きな違いの一つとなります。

まとめると、瑕疵担保責任は「隠れた欠陥」を対象とし、売主の過失を問わずに買主を保護する制度でした。しかし、権利行使の要件が厳しく、また「瑕疵」の定義が曖昧であるといった課題も抱えていました。こうした背景から、より契約当事者の意思を尊重し、買主の保護を実質的に強化する形で、次の「契約不適合責任」へと生まれ変わることになったのです。

【2020年4月民法改正】瑕疵担保責任は「契約不適合責任」へ

2020年4月1日に施行された改正民法により、不動産売買における売主の責任は、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと大きく舵を切りました。この変更は、買主と売主の権利義務関係をより明確にし、現代の取引実態に合わせたものとなっています。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引き渡された目的物(不動産など)が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

この定義の最も重要なポイントは、責任の判断基準が「隠れた瑕疵」の有無から「契約の内容に適合しているか否か」に変わった点です。つまり、欠陥が隠れていたかどうか、買主が契約時に気づけたかどうかは、もはや問題ではありません。焦点は、売買契約書やそれに付随する物件状況報告書、付帯設備表などに記載された内容と、実際に引き渡された物件の状態が一致しているかどうか、という点に集約されます。

例えば、以下のようなケースが「契約不適合」に該当します。

- 品質に関する不適合: 「雨漏りはない」と契約書に記載されていたにもかかわらず、引き渡し後に雨漏りが発覚した。

- 種類に関する不適合: 契約ではA社のシステムキッチンを設置する約束だったのに、実際にはよりグレードの低いB社のものが設置されていた。

- 数量に関する不適合: 契約では100平方メートルの土地を売買する内容だったが、実測したところ95平方メートルしかなかった。

このように、契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも対象範囲が広く、買主の権利がより明確に保護される仕組みになっています。売主の責任は、単に「欠陥品を売らない」ということから、「契約内容通りの完璧な目的物を引き渡す」という、より積極的な義務へと変化したのです。

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わった背景

なぜ、長年使われてきた瑕疵担保責任という考え方を見直す必要があったのでしょうか。その背景には、いくつかの理由が存在します。

第一に、「瑕疵」という概念の曖昧さです。何が「瑕疵」にあたるのか、その程度はどのくらいか、といった判断は非常に難しく、個別の事案ごとに裁判所の判断に委ねられることが多くありました。これにより、買主は救済を求めるための予測が立てにくく、売主もどこまで責任を負うべきか不明確であるという問題がありました。

第二に、「隠れた」という要件の厳しさです。買主が少しでも注意すれば気づけたはずの欠陥は「隠れた瑕疵」とは認められず、責任を追及できないケースがありました。しかし、専門家でもない一般の買主が、どこまで詳細に調査すべきかの基準も曖昧で、買主にとって不利な状況を生み出すことがありました。

第三に、買主の救済手段の限定です。前述の通り、瑕疵担保責任では、買主が請求できるのは基本的に損害賠償か、ハードルの高い契約解除のみでした。例えば、少しの修理で直る欠陥の場合でも「修理してください」と法的に請求することはできず、買主が自ら修理業者を手配し、その費用を後から損害賠償として請求するという、回りくどい手順を踏む必要がありました。

こうした問題点を解消し、契約当事者間の合意、つまり「契約内容」を最も重視するという考え方へ転換するために、契約不適合責任が導入されました。この改正は、国際的な取引ルールであるウィーン売買条約の考え方にも沿ったものであり、日本の民法をグローバルスタンダードに近づける目的もありました。

契約不適合責任への変更は、売主に対してより重い責任を課す一方で、契約書や物件状況報告書の内容を正確に記載すれば、責任の範囲を明確化できるという側面も持ち合わせています。これにより、取引の透明性が高まり、予期せぬ紛争を未然に防ぐ効果が期待されています。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の主な違い

民法改正によって瑕疵担保責任から契約不適合責任へと移行したことで、具体的に何がどう変わったのでしょうか。ここでは、特に重要な「買主が請求できる権利」「責任を追及できる期間」「責任の対象となる範囲」の3つの観点から、両者の違いを詳しく比較・解説します。

これらの違いをまとめたのが以下の表です。

| 比較項目 | 瑕疵担保責任(旧民法) | 契約不適合責任(現行民法) |

|---|---|---|

| 責任の発生要件 | 目的物に「隠れた瑕疵」があること | 目的物が「種類、品質、数量」に関して契約の内容に適合しないこと |

| 買主が請求できる権利 | ・損害賠償請求 ・契約解除 |

・追完請求(修理、代替物の引渡し等) ・代金減額請求 ・損害賠償請求 ・契約解除 |

| 権利行使の期間 | 瑕疵を知った時から1年以内に権利行使(損害賠償請求など)が必要 | 不適合を知った時から1年以内に通知すればよい(権利行使はその後で可) |

| 帰責事由の要否 | 売主の無過失責任 | 損害賠償請求・契約解除には売主の帰責事由が必要(追完・代金減額は不要) |

買主が請求できる権利の違い

最も大きな変更点の一つが、買主が売主に対して請求できる権利の拡充です。

- 瑕疵担保責任(旧民法)

買主が請求できるのは、「損害賠償請求」と「契約解除」の2つに限られていました。軽微な欠陥を修理してほしい場合でも、買主はまず自費で修理し、その費用を「損害」として売主に請求するという手続きが必要でした。直接的に「修理してください」と要求する権利(追完請求権)はなかったのです。 - 契約不適合責任(現行民法)

現行法では、新たに「追完請求権」と「代金減額請求権」が加わり、買主の選択肢は4つに増えました。- 追完請求権: 契約内容に適合しない部分について、修理(修補)や代替物の引き渡し、不足分の引き渡しを求める権利です。これが第一の選択肢と位置づけられています。買主はまず「契約通りに直してください」と要求できます。

- 代金減額請求権: 売主が追完請求に応じない場合や、追完が不可能な場合に、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利です。

- 損害賠償請求: 従来の権利ですが、追完請求や代金減額請求とあわせて請求することも可能です。ただし、売主に帰責事由(故意・過失)がある場合に限られます。

- 契約解除: 契約目的を達成できないほど重大な不適合がある場合の最終手段です。

このように、買主はまず「完全な状態にすること」を要求できるようになり、より直接的かつ柔軟な問題解決が可能になりました。これは買主保護の大幅な強化と言えます。

責任を追及できる期間の違い

責任を追及するための手続きと期間にも、買主にとって有利な変更が加えられました。

- 瑕疵担保責任(旧民法)

買主は、瑕疵を発見してから1年以内に、損害賠償請求などの「権利を行使」する必要がありました。これは、内容証明郵便で明確な請求の意思を伝えたり、場合によっては訴訟を提起したりする必要があることを意味し、買主にとって非常に高いハードルでした。 - 契約不適合責任(現行民法)

現行法では、買主は不適合を発見してから1年以内に、その旨を売主に「通知」すればよいことになりました。具体的な請求(権利行使)は、この通知の後に行えばよく、権利を保全するための手続きが大幅に簡素化されたのです。口頭での通知も有効ですが、後のトラブルを防ぐため、証拠が残る内容証明郵便などを利用することが推奨されます。この「1年以内の通知」さえ行えば、実際の権利行使は、不適合を知った時から5年、または引き渡しから10年という時効にかからない限り可能です。

責任の対象となる範囲の違い

責任が発生する原因となる「問題」の範囲も、より広く、より明確になりました。

- 瑕疵担保責任(旧民法)

対象は、あくまで「隠れた瑕疵」に限定されていました。物理的な欠陥(雨漏り、シロアリなど)だけでなく、法律的、心理的、環境的な瑕疵も含まれましたが、「隠れていること」が絶対条件でした。また、目的物の「数量」が不足している場合は瑕疵担保責任の対象外とされ、別の規定で対応する必要がありました。 - 契約不適合責任(現行民法)

対象は、「種類、品質、数量」に関する契約内容との不一致全般に広がりました。これにより、「隠れている」必要はなくなりました。契約書に記載された内容と異なっていれば、それが引き渡し時に明白なものであっても責任追及の対象となり得ます。- 品質の不適合: 建物の性能や状態が契約内容と異なる(例:耐震基準を満たしていない)。

- 種類の不適合: 約束と違うメーカーの設備が設置されている。

- 数量の不適合: 土地の実測面積が契約面積より少ない。

このように、判断基準が「契約書」に一本化されたことで、当事者双方にとって責任の範囲が予測しやすくなり、取引の安定性が向上しました。売主は契約書や物件状況報告書に正確な情報を記載する義務が、買主はそれらの書類を注意深く確認する重要性が、それぞれ増したと言えるでしょう。

瑕疵担保責任の期間(旧民法)

2020年3月31日までに締結された不動産売買契約には、旧民法の「瑕疵担保責任」が適用されます。そのため、過去の契約に関するトラブルや、古い契約書を確認する際には、この旧制度の期間に関するルールを正しく理解しておくことが不可欠です。瑕疵担保責任の期間には、大きく分けて2つの重要な時間的制約がありました。

買主が瑕疵を知ってから1年以内に請求

瑕疵担保責任における最も特徴的で、かつ買主にとって厳しいルールが、「買主が瑕疵の存在を知った時から1年以内」という期間制限です。この期間内に、買主は売主に対して損害賠償請求や契約解除の権利を「行使」する必要がありました。

ここで重要なのは、「知った時」と「権利の行使」という2つの言葉の解釈です。

- 「知った時」とは:

これは、買主が瑕疵の存在を具体的に認識した時点を指します。例えば、「天井にシミができた」というだけでは不十分で、「専門業者に調査を依頼し、雨漏りが原因であると確定的に判明した時」などが「知った時」と解釈されるのが一般的です。いつ知ったかという点は、後の紛争で大きな争点となり得ました。 - 「権利の行使」とは:

これが非常に重要なポイントです。単に売主に対して「欠陥がありますよ」と通知するだけでは、「権利の行使」とは見なされませんでした。判例では、裁判外で権利を行使する場合、「損害賠純の具体的な金額を提示して請求する」など、権利を行使する意思を明確かつ確定的に相手方に伝える必要がありました。多くの場合、後の証拠とするために内容証明郵便が用いられましたが、その内容も具体的な請求内容を伴う必要があったのです。最も確実な方法は、裁判所に対して訴訟を提起することでした。

この「1年以内の権利行使」という要件は、欠陥を発見してからわずか1年という短期間で、法的措置の準備まで進めなければならないことを意味し、一般の買主にとっては時間的にも精神的にも大きな負担となっていました。このハードルの高さが、民法改正で「1年以内の通知」へと緩和された大きな理由の一つです。

物件の引き渡しから10年で権利が消滅

もう一つの期間制限が、消滅時効です。瑕疵担保責任に基づく権利は、たとえ買主が瑕疵の存在に全く気づかなかったとしても、目的物(不動産)の引き渡しを受けた時から10年が経過すると、時効によって消滅します。

これは、取引の安定性を図るための規定です。何十年も経ってから責任を追及される可能性があるとすれば、売主はいつまでも不安定な立場に置かれてしまいます。それを避けるため、引き渡しから10年という絶対的な期間制限が設けられていたのです。

例えば、建物の引き渡しから11年が経過した後に、基礎に重大な瑕疵を発見したとしても、買主は原則として瑕疵担保責任を根拠に売主へ請求することはできません。この10年という期間は、買主が瑕疵を知っているか知らないかに関わらず進行する「除斥期間(じょせききかん)」または消滅時効期間と解されていました。

まとめると、旧民法の瑕疵担保責任では、

- 買主は瑕疵を知ってから1年以内に、具体的な請求(権利行使)をしなければならない(主観的要件)。

- そもそも、引き渡しから10年が経過すると、いかなる場合も権利は消滅する(客観的要件)。

という二重の期間制限が存在していました。これらのルールは、現行の契約不適合責任の期間と比較することで、いかに買主の権利行使が容易になったかがよく分かります。

契約不適合責任の期間(現行民法)

2020年4月1日以降に締結された契約に適用される「契約不適合責任」では、責任を追及できる期間に関するルールが大きく変更され、買主が権利を保全しやすくなりました。しかし、その仕組みはやや複雑なため、正確に理解しておくことが重要です。期間に関するルールは、「通知期間」と「権利行使期間(消滅時効)」の2段階で考える必要があります。

買主が不適合を知ってから1年以内に売主へ通知

現行民法における最大の変化点が、この「1年以内の通知義務」です。買主は、引き渡された目的物が契約内容に適合しないことを知った時から、原則として1年以内に、その旨を売主に通知すればよいことになりました。(民法第566条)

これは、旧民法の「1年以内の権利行使」と比較して、買主の負担を大幅に軽減するものです。

- 「通知」だけでOK: 旧法のように、具体的な損害額を算出して請求したり、訴訟を提起したりする必要はありません。不適合の内容(例:「2階の寝室の窓枠から雨漏りがしている」)を、種類、品質、数量のいずれが契約と異なるのかを、売主が把握できる程度に具体的に伝えれば足ります。

- 権利の保全: この1年以内の通知を行うことで、買主の権利(追完請求、代金減額請求など)はひとまず保全されます。実際の権利行使は、後述する消滅時効の期間内に行えばよいため、買主は落ち着いて専門家に相談したり、修理費用の見積もりを取ったりする時間的猶予を得られます。

- 通知の方法: 法律上、通知の方法に決まりはなく、口頭でも有効です。しかし、「言った・言わない」のトラブルを避けるため、配達証明付きの内容証明郵便を利用して、通知した事実と日付、内容を客観的な証拠として残しておくことが強く推奨されます。

ただし、この1年以内の通知義務には例外があります。売主が、引き渡しの時点でその不適合の存在を知っていたり、重大な過失によって知らなかったりした場合には、買主はこの通知義務を負いません。つまり、売主が悪意であった場合は、1年を過ぎてから不適合が主張されても、売主は「通知がなかった」と反論することはできないのです。

権利を行使できるのは知った時から5年、または引き渡しから10年

1年以内に通知を済ませた後、買主はいつまでに具体的な権利(追完請求や代金減額請求など)を行使しなければならないのでしょうか。これについては、民法の一般的な債権の消滅時効のルールが適用されます。(民法第166条)

消滅時効には2つの基準があり、いずれか早い方が到来した時点で権利が消滅します。

- 主観的起算点:買主が権利を行使できることを知った時から5年間

これは、買主が「契約不適合の存在」を知り、それによって「自分には追完請求などの権利がある」と認識した時からカウントが始まります。通常は、不適合の事実を知った時=権利を行使できることを知った時と考えてよいでしょう。例えば、不適合を発見し、1年以内に通知した場合、その発見時から5年間が権利行使の猶予期間となります。 - 客観的起算点:権利を行使できる時から10年間

これは、買主が不適合の存在を知っていたかどうかに関わらず、客観的に権利が発生した時点からカウントが始まります。不動産売買の場合、権利を行使できる時とは通常「物件の引き渡し時」と解釈されます。したがって、引き渡しから10年が経過すると、たとえ買主が不適合に気づいていなくても、権利は時効によって消滅します。

具体例で考えてみましょう。

ケース: 2021年4月1日に中古住宅の引き渡しを受けた。2024年6月1日に、大規模な雨漏り(契約不適合)を発見した。

対処:

- 通知: 2025年5月31日までに(発見から1年以内)、売主に不適合の事実を通知する必要があります。

- 権利行使:

- 主観的起算点:発見時(2024年6月1日)から5年後の2029年5月31日まで。

- 客観的起算点:引き渡し時(2021年4月1日)から10年後の2031年3月31日まで。

この場合、先に到来するのは主観的起算点の2029年5月31日なので、この日までに追完請求などの具体的な権利を行使しなければなりません。

このように、現行法では「1年以内の通知」と「5年または10年の権利行使期間」という2段階の期間設定になっています。この仕組みを正しく理解し、期限を遵守することが、買主の権利を守る上で極めて重要です。

売主や物件の種類で変わる責任期間

これまで解説してきた契約不適合責任の期間(1年以内の通知、5年/10年の時効)は、あくまで民法の原則です。実際の不動産取引では、売主が誰なのか(宅建業者か、個人か)、物件がどのようなものか(新築か、中古か)によって、適用される法律や特約の内容が異なり、責任を負う期間も大きく変わってきます。

これらの関係性を整理すると、以下のようになります。

| 売主の種類 | 物件の種類 | 適用される法律 | 責任期間のルール |

|---|---|---|---|

| 宅建業者 | 新築住宅 | 品確法、宅建業法 | 引き渡しから最低10年間(構造耐力上主要な部分等)。この期間の短縮は不可。 |

| 個人 | 新築住宅 | 品確法 | 引き渡しから最低10年間(構造耐力上主要な部分等)。この期間の短縮は不可。 |

| 宅建業者 | 中古住宅 | 宅建業法、民法 | 引き渡しから最低2年間。これより買主に不利な特約(例:1年間とする、免責とするなど)は無効。 |

| 個人 | 中古住宅 | 民法 | 当事者間の特約で自由に設定可能。期間の短縮や、責任の全部免責も有効。特約がなければ民法の原則通り。 |

新築住宅の場合

新築住宅の売買では、民法よりも優先される特別な法律、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が適用されます。この法律の目的は、住宅購入者を強力に保護することにあります。

品確法では、住宅の特に重要な部分について、売主(不動産会社や建築会社など)に対して最低10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を義務付けています。この10年という期間は、当事者の合意(特約)によって短縮することはできません。これは買主を保護するための「強行規定」と呼ばれる非常に強力なルールです。

この10年保証の対象となるのは、以下の2つの部分です。

- 構造耐力上主要な部分: 住宅の基礎、壁、柱、床、屋根など、建物の自重や積雪、風圧などを支える骨格となる部分。

- 雨水の浸入を防止する部分: 屋根や外壁、窓などの開口部で、雨水が建物内部に侵入するのを防ぐための部分。

さらに、「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅の売主である事業者には、この10年保証を確実に行うための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。これにより、万が一売主の事業者が倒産してしまった場合でも、買主は保険法人などに直接修補費用を請求でき、確実に保証を受けられる仕組みになっています。

中古住宅の場合

中古住宅の取引では、新築住宅のような品確法の強制的な長期保証はありません。そのため、売主が宅建業者か個人かによって、ルールが大きく異なります。

売主が宅建業者の場合

不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となって中古住宅を販売する場合、「宅地建物取引業法(宅建業法)」という法律が適用されます。この法律も、専門知識を持たない一般の買主を保護するための規定を多く含んでいます。

宅建業法第40条では、宅建業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任について、物件の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてはならないと定めています。

これは、つまり、売主である宅建業者は、最低でも2年間は契約不適合責任を負わなければならないということです。例えば、契約書に「契約不適合責任の期間は引き渡しから1年間とする」とか「契約不適合責任は一切負わない(免責)」といった特約を定めても、それらは無効となり、法律通り「最低2年間」の責任を負うことになります。もちろん、「3年間」や「5年間」といった、買主にとって有利な特約を結ぶことは可能です。

売主が個人の場合

個人が売主となって、別の個人に中古住宅を売却する、いわゆる「個人間売買」の場合、品確法や宅建業法のような特別な法律の適用はありません。この場合は、民法のルールが基本となり、当事者間の合意(特約)が最も重要視されます。

個人間売買では、売主の責任を軽減するため、契約不適合責任に関する特約を設けるのが一般的です。具体的には、以下のような特約が考えられます。

- 期間の短縮: 「契約不適合責任を負う期間は、引き渡しから3ヶ月間とする」のように、民法の原則よりも期間を短く設定する。これは有効な特約です。

- 責任の免責: 「売主は契約不適合責任を一切負わない」とする全部免責の特約も、個人間売買においては有効です。

ただし、免責特約を結んでいれば何をしても許されるわけではありません。売主が、雨漏りなどの不適合の存在を知りながら、それを買主に告げずに免責特約を結んだ場合、その特約は無効となり、売主は責任を免れることはできません(民法第572条)。

中古住宅の取引、特に個人間売買においては、契約書に記載された特約の内容が絶対的な意味を持つため、売主・買主双方がその内容を十分に理解した上で契約を締結することが、後のトラブルを避けるために極めて重要です。

責任の対象となる瑕疵(契約不適合)の4つの種類

契約不適合責任は、「契約の内容に適合しないこと」が要件ですが、具体的にどのような問題が対象となるのでしょうか。旧来の瑕疵担保責任の考え方から引き継がれている、以下の4つの分類で考えると非常に分かりやすくなります。これらの問題が、契約書や物件状況報告書で説明されていなかった場合に、契約不適合と判断される可能性があります。

① 物理的瑕疵

物理的瑕疵とは、建物や土地そのものに存在する、物理的な欠陥や不具合のことです。買主が最もイメージしやすく、またトラブルになりやすいのがこのタイプの瑕疵です。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 建物の構造に関する欠陥: 雨漏り、壁の内部の結露、建物の傾き、基礎部分の重大なひび割れ、柱や梁の腐食など。

- シロアリ被害: 土台や柱などがシロアリによって食害を受けている状態。

- 給排水管の不具合: 水漏れ、詰まり、錆による赤水の発生など。

- 土地に関する問題: 土壌汚染、地中にコンクリートガラや古井戸などの埋設物がある状態。

これらの物理的瑕疵は、建物の安全性や快適性、資産価値に直接影響を与えます。特に中古住宅では、経年劣化による不具合が発生しやすいため、売主は把握している情報を正確に告知し、買主はホームインスペクション(住宅診断)を利用するなどして、契約前に状態をできる限り把握することが重要です。

② 法律的瑕疵

法律的瑕疵とは、建築基準法や都市計画法といった法律上の制限によって、その不動産の自由な利用が阻害されたり、建て替えができなかったりする状態を指します。物件そのものに物理的な欠陥がなくても、法的な問題によって契約の目的を達成できないケースです。

具体例としては、

- 違法建築・既存不適格: 建築当時の法律には適合していたが、その後の法改正で現行の基準に合わなくなった「既存不適格」や、建築当時から違法状態であった「違法建築」。特に、容積率や建ぺい率がオーバーしている物件は、建て替えの際に同じ規模の建物を建てられない可能性があります。

- 接道義務違反: 建築基準法では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています(接道義務)。この要件を満たしていない土地では、原則として建物の新築や増改築ができません(再建築不可物件)。

- 市街化調整区域: 都市計画法で定められた、市街化を抑制すべきエリア。原則として住宅などの建築が制限されており、購入しても家を建てられないことがあります。

これらの法律的瑕疵は、専門的な知識がないと見抜くのが困難です。市役所の建築指導課などで調査したり、不動産会社に重要事項説明書の内容を詳しく確認したりすることが不可欠です。

③ 心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、その物件自体に物理的・法律的な問題はないものの、過去にその場所で起きた出来事によって、買主が心理的な嫌悪感や抵抗感を抱き、住み心地の良さを著しく害するような事情を指します。いわゆる「事故物件」がこれに該当します。

代表的な例は以下の通りです。

- 人の死に関する出来事: 建物内での自殺、殺人、孤独死、火災による死亡事故など。

- 事件・事故: 周辺で人の生命に関わるような重大な事件や事故があった場合。

何が心理的瑕疵にあたるかの判断は主観的な側面が強く、難しい問題ですが、国土交通省が2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、告知すべき範囲の目安を示しました。これにより、取引の透明性が高まることが期待されています。売主や不動産会社は、これらの事実を把握している場合、買主に告知する義務があります。

④ 環境的瑕疵

環境的瑕疵とは、物件そのものではなく、その周辺の環境に存在する問題によって、快適な生活が阻害される可能性のある状態を指します。

具体例としては、

- 嫌悪施設(けんおしせつ)の存在: 近隣にごみ焼却場、下水処理場、火葬場、暴力団事務所、風俗店など、一般的に嫌がられる施設が存在する場合。

- 騒音・振動・悪臭: 線路や幹線道路、空港が近くにあり騒音や振動がひどい、または近隣の工場や飲食店から悪臭が発生する場合。

- 日照・眺望の阻害: 隣に高層マンションが建設される計画があり、日当たりや眺望が著しく悪化することが分かっている場合。

これらの環境的瑕疵も、生活の質に大きく影響します。契約前に、昼と夜、平日と休日など、時間を変えて現地を訪れ、自分の目で周辺環境を確認することが非常に重要です。

これらの4種類の瑕疵(契約不適合)は、売主が物件状況報告書(告知書)などで買主に説明し、買主がそれを了承した上で契約したのであれば、責任追及の対象にはなりません。あくまで「契約内容と違う」ことが問題となるため、売主の誠実な情報開示と、買主の慎重な確認がトラブル回避の鍵となります。

契約不適合責任で買主が請求できる4つの権利

契約不適合責任では、買主の救済手段が大幅に拡充されました。従来の瑕疵担保責任が損害賠償と契約解除の2択だったのに対し、現行法では「追完請求」と「代金減額請求」が加わり、より柔軟で段階的な対応が可能です。ここでは、買主が持つ4つの権利を、行使する順番に沿って詳しく見ていきましょう。

① 追完請求(修理や代替品の請求)

追完請求は、契約不適合責任において買主がまず初めに行使すべき、最も基本的な権利です。これは、「契約内容に適合した、完全な状態のものを引き渡してください」と要求する権利であり、以下の3つの方法があります。

- 目的物の修補: 欠陥部分を修理するよう求めることです。不動産取引においては、この修補請求が最も一般的な追完の方法となります。例えば、雨漏りを修理する、壊れた給湯器を交換する、といった請求です。

- 代替物の引渡し: 代わりの物を引き渡すよう求めることです。土地や建物のような特定物(替えがきかない物)の売買では通常は適用されませんが、例えば「Aメーカーの新品エアコン付き」という契約で、Bメーカーの中古品が付いていた場合に、Aメーカーの新品に交換するよう求めるケースなどが考えられます。

- 不足分の引渡し: 数量が不足している場合に、足りない分を引き渡すよう求めることです。例えば、100平方メートルの土地として契約したのに実測95平方メートルだった場合に、不足する5平方メートル分の土地を引き渡す(事実上不可能ですが理論上は)か、後述する代金減額などで対応することになります。

買主は、原則としてこれらの追完方法の中からいずれかを選択して請求できます。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課すものでない限り、買主が請求した方法とは異なる方法で追完することも認められています。例えば、買主が新品への交換(代替物の引渡し)を求めても、修理(修補)で機能が完全に回復し、買主に不利益がない場合は、売主は修理での対応を選択できます。

この追完請求権の行使には、売主の帰責事由(故意・過失)は必要ありません。契約内容と異なっているという客観的な事実があれば、売主は追完の義務を負います。

② 代金減額請求

代金減額請求は、追完請求がうまくいかなかった場合の、第二の選択肢と位置づけられています。不適合の程度に応じて、売買代金を減額するよう求める権利です。

この権利は、いつでも自由に行使できるわけではなく、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 買主が相当の期間を定めて追完の催告をしたが、その期間内に追完の履行がない場合:

買主が「2週間以内に雨漏りを修理してください」と催告したにもかかわらず、売主が正当な理由なく応じないようなケースです。 - 追完がそもそも不可能な場合:

例えば、土地に法律上の制限があって家が建てられない(法律的瑕疵)など、物理的に修補や代替が不可能なケースです。 - 売主が追完を明確に拒絶する意思を表示した場合:

売主が「修理には一切応じない」と明言したようなケースです。この場合、買主は催告をすることなく、直ちに代金減額を請求できます。

減額される金額は、不適合の程度に応じて、当事者間の協議によって決めるのが基本です。協議がまとまらない場合は、最終的に裁判所が判断することになります。

この代金減額請求権の行使にも、売主の帰責事由は不要です。

③ 損害賠償請求

損害賠償請求は、契約不適合によって買主が被った損害を、金銭で賠償するよう求める権利です。これは、追完請求や代金減額請求と並行して行うことができます。

例えば、雨漏り(不適合)が発生した場合、

- 追完請求として、雨漏りの修理を求める。

- 損害賠償請求として、雨漏りで濡れて使えなくなった家具や、修理期間中のホテル代などを請求する。

といったことが可能です。

ただし、損害賠償を請求するためには、追完請求や代金減額請求とは異なり、「売主に帰責事由(故意または過失)」があることが必要です。売主が不適合の存在を知っていたのに告げなかった(故意)、または、通常の注意を払えば気づけたはずなのに見過ごした(過失)といった場合に、損害賠償責任が発生します。売主自身も知らなかった不適合(例えば、専門家でないと発見できないような隠れた構造上の欠陥)については、原則として損害賠償の対象にはなりません。

④ 契約解除

契約解除は、契約関係そのものを白紙に戻す、最も強力な最終手段です。契約が解除されると、売主は受け取った代金を全額返還し、買主は引き渡された物件を返還する義務を負います。

契約解除が認められるのは、「契約不適合が、その契約の目的を達成できないほど重大である場合」に限られます。例えば、建物の傾斜がひどく、安全に居住できない場合や、再建築不可物件であることを知らずに購入し、家を建て替えるという目的が果たせない場合などです。軽微な不適合(例:壁紙の一部の剥がれ)を理由に契約全体を解除することはできません。

原則として、契約を解除するためには、まず買主が相当の期間を定めて追完を催告し、それでも売主が応じないことが必要です。しかし、追完が不可能な場合や、売主が明確に追完を拒絶した場合、また、不適合が重大で追完しても契約目的を達成できない場合には、催告をすることなく直ちに契約を解除できます(無催告解除)。

なお、契約解除については、売主の帰責事由は不要とされています。

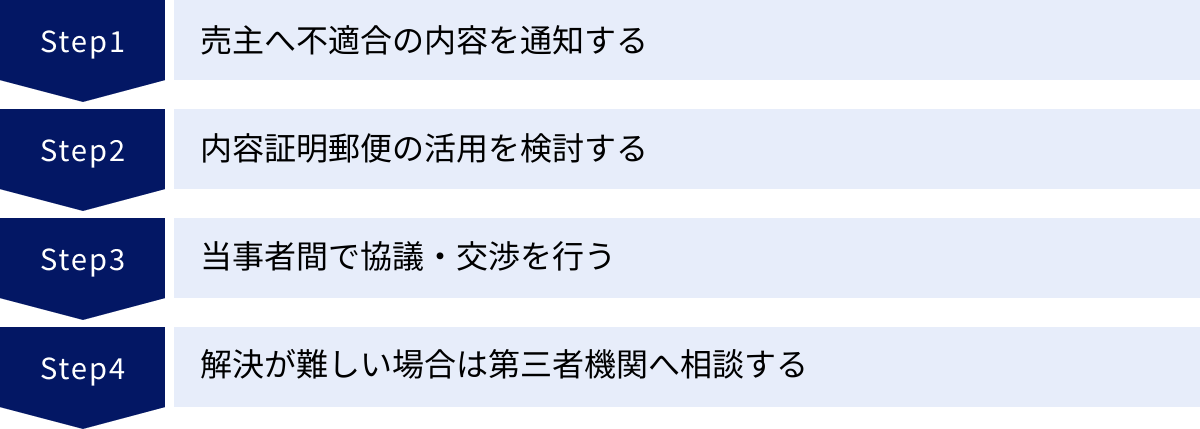

契約不適合(瑕疵)が見つかった場合の対処フロー

万が一、購入した不動産に契約書の内容と異なる点(契約不適合)を発見した場合、冷静かつ迅速に対応することが重要です。ここでは、トラブルを円満に、かつ適切に解決するための具体的な対処フローを解説します。

売主へ不適合の内容を通知する

まず何よりも先にやるべきことは、不適合の事実を売主に通知することです。前述の通り、買主は原則として不適合を知った時から1年以内にこの通知をしなければ、権利を主張できなくなる可能性があります。

- 証拠の保全: 通知する前に、不適合の状況を客観的な証拠として記録しておきましょう。日付の入った写真や動画を撮影する、不具合の発生状況を時系列でメモにまとめるなどが有効です。状況が深刻な場合は、早い段階で建築士などの専門家に調査を依頼し、調査報告書を作成してもらうことも検討しましょう。これが後の交渉や法的手続きで極めて重要な証拠となります。

- 通知内容の整理: 売主に伝える際は、感情的にならず、以下の点を明確に伝えられるように整理します。

- いつ、どの部分に、どのような不適合を発見したか。

- その不適合が、契約書や物件状況報告書のどの記載と異なるのか。

- (可能であれば)どのように対応してほしいか(例:修理の見積もりを取りたい、調査してほしいなど)。

- 仲介した不動産会社への連絡: 売買を仲介した不動産会社がいる場合は、まず担当者に連絡し、状況を説明して間に入ってもらうのがスムーズです。不動産会社には、取引後のトラブルについても調整する役割が期待されます。

内容証明郵便の活用を検討する

口頭や普通のメールでの通知でも法律上は有効ですが、後日「そんな話は聞いていない」といったトラブルに発展するリスクがあります。そこで、通知した事実を公的に証明するために「内容証明郵便」の活用を強く推奨します。

内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。配達証明を付ければ、相手が受け取った日付も証明できます。

これにより、「1年以内に通知した」という重要な事実を客観的な証拠として残すことができます。売主が話し合いに非協力的な場合や、問題が複雑化しそうな場合には、初期段階で内容証明郵便を送付しておくことが、買主自身の立場を守る上で非常に有効な手段となります。

当事者間で協議・交渉を行う

通知後は、売主との間で具体的な解決策について協議・交渉を行います。仲介の不動産会社を交え、冷静に話し合うことが大切です。

- 解決策の模索: 追完(修補)、代金減額、損害賠償など、どの方法で解決を目指すかを話し合います。例えば修補で対応する場合、誰が業者を選定するのか、費用負担はどうするのか、工事期間はいつか、といった具体的な点を詰めていきます。

- 合意内容の書面化: 話し合いで合意に至った場合は、必ず合意書や覚書といった書面を作成しましょう。口約束だけでは、後で解釈の違いから再びトラブルになる可能性があります。合意した内容(修理の範囲、負担割合、支払期日など)を明確に記載し、双方が署名・捺印して保管します。

多くの場合、この当事者間の協議によって問題は解決に向かいます。

解決が難しい場合は第三者機関へ相談する

当事者間での話し合いが平行線をたどったり、売主が全く対応してくれなかったりする場合、専門的な知識を持つ第三者の助けを借りる必要があります。

主な相談先としては、以下のような機関が挙げられます。

- 弁護士・司法書士: 法律の専門家です。法的な観点から最適な解決策をアドバイスしてくれ、代理人として相手方と交渉したり、法的手続き(調停、訴訟など)を進めたりすることができます。特に、請求額が大きい場合や事案が複雑な場合は、早い段階で相談することをおすすめします。

- 各都道府県の宅地建物取引業協会: 各都道府県に設置されており、不動産取引に関する無料相談窓口を設けていることが多いです。不動産取引の専門家からアドバイスを受けられます。

- 指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会): 品確法に基づく新築住宅や、特定の保険(既存住宅売買瑕疵保険など)が付いた中古住宅に関するトラブルを扱う専門機関です。弁護士や建築士などの専門家が、あっせん、調停、仲裁といった手続きを、比較的安価な費用(原則1万円)で行ってくれます。裁判に比べて迅速な解決が期待できます。

- 裁判所(調停・訴訟): あらゆる手段を尽くしても解決しない場合の最終手段です。調停は、調停委員が間に入って話し合いによる解決を目指す手続きです。訴訟は、裁判官が法的な判断を下す手続きであり、時間と費用がかかります。

問題がこじれる前に、適切なタイミングで適切な相談先に助けを求めることが、心身の負担を軽減し、より良い解決に至るための鍵となります。

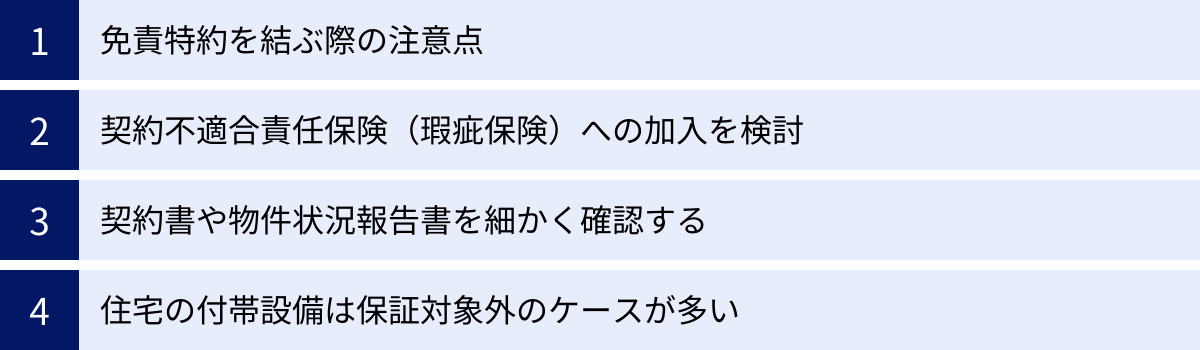

契約時に注意すべきポイント

契約不適合責任に関するトラブルを未然に防ぐためには、契約を締結する段階での注意が最も重要です。責任の基準が「契約内容」である以上、契約書や関連書類の内容がすべてを決めると言っても過言ではありません。ここでは、売主・買主それぞれの立場で、契約時に特に注意すべきポイントを解説します。

【売主向け】免責特約を結ぶ際の注意点

個人が売主となる中古住宅の売買では、売主の責任を軽減するために「契約不適合責任を免責する」または「責任を負う期間を短縮する(例:引き渡しから3ヶ月)」といった特約(免責特約)を結ぶことが一般的です。これは法律上も有効です。

しかし、この免責特約は万能ではありません。最も注意すべきなのは、売主が物件の欠陥や不具合(不適合)を知りながら、それを買主に告げずに隠して免責特約を結んだ場合、その特約は無効となるという点です(民法第572条)。これは、買主を騙すような不誠実な行為(信義則に反する行為)まで保護する必要はない、という考え方に基づいています。

例えば、過去に雨漏りがあったことを知っているのに、物件状況報告書の「雨漏り」の欄に「なし」と記載して契約した場合、たとえ免責特約があっても、引き渡し後に雨漏りが再発すれば、売主は責任を免れることはできません。

トラブルを避けるための最善策は、免責特約に頼ることではなく、把握している物件の長所も短所もすべて、誠実に買主へ開示することです。物件状況報告書(告知書)を正直かつ詳細に記入し、買主に十分説明した上で契約すれば、たとえ後でその点について何か起きても、「買主は了承済み」として契約不適合責任を問われるリスクを大幅に減らすことができます。

【売主向け】契約不適合責任保険(瑕疵保険)への加入を検討する

売主の不安を軽減し、買主への安心感を提供するための有効な手段として、「既存住宅売買瑕疵保険(契約不適合責任保険)」への加入が挙げられます。これは、売主が個人であっても利用できる保険制度です。

この保険に加入するには、保険法人が指定する建築士による建物の検査(インスペクション)に合格する必要があります。

保険に加入するメリットは以下の通りです。

- 万が一の際の費用負担軽減: 引き渡し後に保険の対象となる不適合(構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分など)が見つかった場合、その補修費用などが保険金から支払われます。売主の自己負担を大幅に減らすことができます。

- 買主へのアピール: 「専門家による検査済み」「万が一の際も保険で対応可能」という点は、買主にとって大きな安心材料となり、物件の付加価値を高め、売却を有利に進められる可能性があります。

- 紛争解決のサポート: 保険加入者は、トラブル時に指定住宅紛争処理機関を安価に利用できるメリットもあります。

保険料や検査費用はかかりますが、将来の大きなリスクに備えるという意味で、特に築年数が古い物件を売却する際には、加入を積極的に検討する価値があります。

【買主向け】契約書や物件状況報告書を細かく確認する

買主にとって、契約不適合責任から身を守る最大の防御策は、契約内容を徹底的に確認し、理解することです。ハンコを押す前に、以下の書類に隅々まで目を通し、少しでも疑問があれば必ず質問しましょう。

- 売買契約書: 特に「契約不適合責任」の条項を熟読してください。責任を負う期間はいつまでか、免責されている項目はないか、民法の原則と異なる特約はないかを確認します。

- 物件状況報告書(告知書): 売主が物件の状態について告知する非常に重要な書類です。雨漏り、シロアリ被害、建物の傾き、過去の修繕履歴など、すべての項目をチェックし、売主の説明と矛盾がないか確認します。空欄や「不明」となっている箇所は、なぜ不明なのか理由を尋ねましょう。

- 重要事項説明書: 宅建業者が買主に対して説明する書類です。法律上の制限やインフラの整備状況など、専門的な内容が多く含まれます。理解できない用語は、その場で遠慮なく質問してください。

口頭での説明だけでなく、重要な確認事項は書面に残してもらうことも大切です。安易に「大丈夫だろう」と考えず、納得できるまで確認する姿勢が、後の後悔を防ぎます。

【買主向け】住宅の付帯設備は保証対象外のケースが多い

見落としがちなのが、エアコン、給湯器、システムキッチン、温水洗浄便座といった「付帯設備」の扱いです。

中古住宅の売買では、これらの付帯設備について、契約不適合責任の対象から完全に除外するか、保証期間を引き渡しから7日間など、非常に短期間に限定する特約が設けられるのが一般的です。これは、付帯設備が経年劣化によりいつ故障してもおかしくないため、売主が長期間の責任を負うのは酷だという考え方に基づいています。

契約時には「付帯設備表」という書類で、どの設備が残置されるのか、現況で故障などがないかを確認します。しかし、引き渡し後すぐに故障したとしても、特約によって売主に修理や交換を請求できないケースがほとんどです。

買主としては、付帯設備は「現状のまま引き渡されるだけで、動作保証はないもの」と考え、故障した場合は自費で修理・交換する必要があると認識しておくべきです。内覧時に動作確認をさせてもらう、古い設備については購入後すぐに交換することも含めて資金計画を立てておく、といった心構えが重要になります。

まとめ

本記事では、不動産取引における「瑕疵担保責任」と、それに代わる現行の「契約不適合責任」について、その違いや期間、具体的な内容を網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 制度の変更: 2020年4月の民法改正により、売主の責任は「隠れた瑕疵」を対象とする瑕疵担保責任から、「契約内容との適合性」を問う契約不適合責任へと変わりました。

- 買主の権利強化: 契約不適合責任では、従来の損害賠償・契約解除に加え、新たに「追完請求(修理など)」と「代金減額請求」が可能になり、買主の救済手段が大幅に拡充されました。

- 期間ルールの緩和: 責任追及のハードルも大きく下がりました。旧法では「瑕疵を知ってから1年以内の権利行使」が必要でしたが、現行法では「不適合を知ってから1年以内の通知」で権利が保全されるようになり、買主の時間的猶予が生まれました。

- 契約内容の重要性: 新しい制度では、すべての判断基準が「売買契約書」や「物件状況報告書」などの契約内容になります。これが、トラブルを未然に防ぐための最も重要な鍵です。

- 立場による期間の違い: 責任を負う期間は、画一的ではありません。新築住宅では品確法により最低10年、売主が宅建業者の中古住宅では宅建業法により最低2年という強力な保護があります。一方で、個人間売買の中古住宅では、当事者間の特約が優先され、期間の短縮や免責も可能です。

不動産の売買は、高額な取引であるからこそ、予期せぬトラブルは避けたいものです。そのために最も大切なことは、売主と買主の双方が、それぞれの権利と義務を正しく理解することに尽きます。

売主は、物件の状態を誠実に開示し、正確な情報を伝えること。買主は、契約書や関連書類を隅々まで確認し、納得できるまで質問すること。

この基本的な姿勢が、取引の安全性を高め、互いにとって満足のいく結果をもたらします。本記事が、皆様の安心な不動産取引の一助となれば幸いです。