スマートフォンアプリは、今や私たちの生活に欠かせないツールとなりました。ゲームやSNS、ユーティリティツールなど、多種多様なアプリが日々リリースされています。こうしたアプリ市場において、開発者が収益を得るための主要な方法の一つが「アプリ内課金」です。

多くのユーザーは無料でアプリをダウンロードし、その機能やコンテンツを楽しみますが、より豊かな体験を求めてアプリ内でお金を支払うことがあります。この仕組みは、ユーザーにとっては気軽にアプリを試せるメリットがあり、開発者にとっては継続的な収益源となる可能性を秘めています。

しかし、一口にアプリ内課金と言っても、その裏側にはプラットフォームが提供する複雑な決済システム、種類ごとの特性、そして実装における技術的な課題や法的な注意点など、理解しておくべき多くの要素が存在します。これからアプリ開発を目指す方や、自社アプリの収益化を検討している担当者にとって、これらの知識は成功への羅針盤となるでしょう。

この記事では、アプリ内課金の基本的な概念から、その複雑な仕組み、手数料の構造、代表的な課金の種類、導入のメリット・デメリット、さらには具体的な実装ステップや法規制に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。アプリ内課金の本質を理解し、自社のビジネスモデルに最適化された収益戦略を立てるための一助となれば幸いです。

目次

アプリ内課金とは

アプリ内課金(In-App Purchase、略してIAP)とは、スマートフォンアプリをダウンロードした後に、そのアプリ内でユーザーが任意で金銭を支払い、追加のコンテンツ、機能、またはサービスを購入する仕組みのことです。多くのアプリは無料でダウンロードできますが、開発者はこのアプリ内課金を通じて収益を上げています。このビジネスモデルは「フリーミアム(Freemium)」モデルと呼ばれ、基本的な機能(Free)と、より高度な機能や特典(Premium)を組み合わせたものです。

このモデルが広く普及した背景には、ユーザーの行動心理が大きく関わっています。有料アプリの場合、ユーザーはダウンロード前にお金を支払う必要があり、そのアプリが本当に自分にとって価値があるのか判断しきれないため、購入へのハードルが高くなります。一方、無料アプリであれば気軽にダウンロードして試すことができ、実際にアプリの価値を体験した上で、さらに深く楽しみたいと感じたユーザーが課金に至るため、結果としてより多くの収益を生む可能性があります。

例えば、多くのモバイルゲームでは、以下のようなアプリ内課金が一般的です。

- ゲームを有利に進めるための特殊なアイテム

- キャラクターを手に入れるための「ガチャ」

- スタミナやライフの回復

- ゲーム内でのみ使用できる仮想通貨

また、ゲーム以外のアプリでもアプリ内課金は広く活用されています。

- ニュースアプリ: 月額料金を支払うことで、有料記事をすべて閲覧できる。

- マンガアプリ: ポイントを購入し、そのポイントで続きを読む。

- 写真加工アプリ: 高度な編集機能や特別なフィルターのロックを解除する。

- 学習アプリ: 追加のレッスンや専門的なコースを購入する。

- ユーティリティアプリ: 広告を非表示にする機能を購入する。

このように、アプリ内課金は単なるアイテム販売にとどまらず、サービスの利用権や機能拡張など、多岐にわたるデジタルコンテンツの提供手段として機能しています。

アプリ内課金とよく比較される収益モデルに「アプリ内広告」や「有料アプリ」があります。

- 有料アプリ: ダウンロード時に一度だけ支払いが発生する「買い切り」モデルです。開発者にとっては収益予測が立てやすい一方、前述の通りユーザー獲得のハードルが高いというデメリットがあります。

- アプリ内広告: アプリ内に広告を表示し、その表示回数やクリック数に応じて広告収益を得るモデルです。多くのユーザーから収益を得られる可能性がありますが、広告がユーザー体験を損なうリスクや、広告単価の変動により収益が不安定になる側面も持ち合わせています。

アプリ内課金は、これらのモデルと比較して、ユーザーがアプリの価値を十分に理解し、自らの意思で対価を支払うという点で、エンゲージメントの高いユーザーから大きな収益を得られる可能性を秘めています。ユーザー体験を大きく損なうことなく収益化を図れるため、多くの開発者にとって魅力的な選択肢となっているのです。

ただし、成功させるためには、ユーザーが「お金を払ってでも手に入れたい」と思えるような、魅力的で価値のある課金アイテムやサービスを設計することが不可欠です。無課金ユーザーでも十分に楽しめるバランスを保ちつつ、課金ユーザーには特別な満足感を提供するという、絶妙なゲームバランスやサービス設計が求められます。この点が、アプリ内課金を導入する上で最も重要かつ難しい課題と言えるでしょう。

アプリ内課金の仕組み

アプリ内課金の仕組みは、一見するとユーザーがアプリ開発者に直接お金を支払っているように見えますが、その実態は異なります。実際には、AppleやGoogleといったプラットフォームが開発者とユーザーの間に介在し、決済処理からコンテンツの提供までを管理する複雑なエコシステムが構築されています。この仕組みを理解することは、アプリ内課金を正しく実装し、運用する上で非常に重要です。

プラットフォームが決済を仲介する

ユーザーがアプリ内で課金を行う際、その決済処理はアプリ開発者が直接行うわけではありません。App Store(iOS)やGoogle Play ストア(Android)といったプラットフォームが提供する決済システムを通じて行われます。これは、開発者が独自の決済システムをアプリに組み込むことを原則として禁じているためです(物理的な商品やサービスを除く)。

この仕組みにおける登場人物と役割は以下の通りです。

- ユーザー: アプリ内で購入ボタンをタップし、Apple IDやGoogleアカウントに紐づけられたクレジットカード情報やキャリア決済、ギフトカード残高などを使って支払います。

- アプリ: ユーザーからの購入リクエストを受け取り、プラットフォームのSDK(後述)を通じて決済処理を依頼します。

- プラットフォーム(Apple/Google): ユーザーの認証と決済を実行します。決済が成功すると、「レシート」と呼ばれる購入証明データを生成し、アプリ(および開発者のサーバー)に送信します。

- 開発者(のサーバー): プラットフォームから受け取ったレシートが正当なものであるかを確認(レシート検証)します。検証が成功した場合、ユーザーに対して購入されたアイテムや機能を提供します。

このプラットフォームによる決済仲介には、開発者とユーザー双方にとってメリットがあります。

- セキュリティと信頼性: ユーザーはAppleやGoogleという信頼できる企業に決済情報を預けるだけで、個々のアプリ開発者にクレジットカード情報を渡す必要がありません。これにより、情報漏洩のリスクが低減され、安心して課金できます。

- 多様な決済手段: プラットフォームはクレジットカード、デビットカード、キャリア決済、プリペイドカードなど、世界中の多様な決済手段に標準で対応しています。開発者がこれらすべてを個別に導入するのは非常に困難ですが、プラットフォームを利用することで簡単に対応できます。

- 統一されたUI/UX: 購入時の確認ダイアログやパスワード入力画面は、OS標準のものが表示されるため、ユーザーは一貫性のある操作感で購入プロセスを進めることができます。

一方で、開発者にとっては、プラットフォーム所定の手数料(後述)を支払う必要があるほか、決済に関する自由度が低いという側面も持ち合わせています。

課金アイテムの登録と申請が必要

開発者がアプリ内で商品を販売するためには、まずその商品をプラットフォームに登録し、承認を得る必要があります。このプロセスは、iOSアプリの場合は「App Store Connect」、Androidアプリの場合は「Google Play Console」という開発者向けの管理画面で行います。

登録する情報には、主に以下のようなものがあります。

- プロダクトID(製品ID): 各課金アイテムをユニークに識別するための文字列です(例:

com.company.app.100gems)。アプリはこのIDを使って、どのアイテムが購入されようとしているのかを識別します。 - 種類: 後述する「消費型」「非消費型」「自動更新サブスクリプション」「非自動更新サブスクリプション」のいずれかを選択します。この選択によって、アイテムの性質やプラットフォームの挙動が変わります。

- 名称と説明: アプリ内でユーザーに表示されるアイテムの名前と説明文です。複数の言語に対応させることも可能です。

- 価格: 価格は直接金額を入力するのではなく、「Tier(ティア)」と呼ばれる価格帯から選択するのが一般的です。これにより、為替レートの変動に応じて各国の価格が自動的に調整されます。

- スクリーンショットなど(一部のアイテム): 特にサブスクリプションの場合、その特典内容をユーザーに分かりやすく伝えるための画像や説明文が求められることがあります。

これらの課金アイテムは、アプリ本体と同様にプラットフォームによる審査の対象となります。審査では、アイテムの価格設定が妥当か、説明文がユーザーに誤解を与えないか、プラットフォームのガイドラインに準拠しているかなどがチェックされます。例えば、現実の通貨のように扱えるアイテムや、ギャンブル性の高すぎるアイテムなどはリジェクト(承認拒否)される可能性があります。したがって、開発者は事前にガイドラインを熟読し、それに沿ったアイテム設計を心がける必要があります。

プラットフォームに手数料を支払う

プラットフォームが決済システムや開発者向けツール、世界中への配信網を提供してくれる見返りとして、開発者はアプリ内課金の売上の一部をプラットフォームに手数料として支払わなければなりません。

この手数料は、ユーザーが支払った金額(税抜)に対して一定の料率を乗じて計算され、プラットフォームが徴収した後に残った金額が開発者の収益となります。例えば、ユーザーが1,000円のアイテムを購入し、手数料率が30%だった場合、プラットフォームが300円を徴収し、開発者は700円を受け取ることになります(実際には消費税や為替手数料なども関わるため、計算はより複雑です)。

この手数料の存在は、アプリの収益モデルを設計する上で極めて重要な要素です。開発者は、アイテムの価格を設定する際に、この手数料を織り込んだ上で利益が確保できるように計算しなければなりません。また、手数料率自体も、開発者の年間収益やサブスクリプションの継続期間などによって変動する場合があります。

次の章では、この手数料について、App StoreとGoogle Play ストアそれぞれの具体的な料率や条件を詳しく見ていきましょう。

アプリ内課金の手数料

アプリ内課金を導入する上で避けては通れないのが、プラットフォームに支払う手数料です。この手数料は売上から直接差し引かれるため、収益計画に絶大な影響を与えます。AppleとGoogleはそれぞれ独自の手数料体系を設けており、条件によって料率が変動するため、その詳細を正確に把握しておくことが重要です。

App Store(iOS)の手数料

Appleは、App Storeで販売されるアプリやアプリ内課金に対して、標準で売上の30%を手数料として徴収しています。しかし、開発者の規模や課金の種類に応じて、いくつかの優遇プログラムが用意されています。

| プログラム/条件 | 手数料率 | 適用対象・備考 |

|---|---|---|

| 標準手数料 | 30% | App Storeにおける基本的な手数料率。 |

| App Store Small Business Program | 15% | 前年の収益が100万米ドル以下のデベロッパが対象。申請が必要。一度100万ドルを超えると翌年から標準手数料に戻る。 |

| 自動更新サブスクリプション(1年経過後) | 15% | ユーザーが自動更新サブスクリプションを1年以上継続した場合、そのユーザーからの2年目以降の収益に対する手数料が15%に引き下げられる。 |

App Store Small Business Program

これは、中小規模のデベロッパを支援するために導入されたプログラムです。参加資格があるのは、前年のApp Storeにおけるすべての関連デベロッパアカウントの収益合計が100万米ドル(約1.5億円)以下のデベロッパです。このプログラムに申請し承認されると、その年のアプリ内課金(および有料アプリ)の手数料率が15%に引き下げられます。

もし、年間の収益が100万米ドルを超えた場合、その年の残りの期間は標準の30%の手数料が適用され、翌年はプログラムの対象外となります。逆に、収益が100万米ドルを下回った年には、再度プログラムへの参加資格が得られます。このプログラムは自動適用ではなく、デベロッパ自身がApple Developerサイトから登録申請を行う必要がある点に注意が必要です。

(参照:Apple Developer Program)

サブスクリプションの優遇措置

自動更新サブスクリプションは、継続的な収益源として重視されており、Appleは長期継続ユーザーを増やすインセンティブとして手数料の優遇措置を設けています。ユーザーが同一のサブスクリプションを1年間継続して購読すると、そのユーザーから得られる2年目以降の収益に対する手数料率が自動的に30%から15%に下がります。これにより、開発者はユーザーを長く引き留めるほど、収益性が向上する仕組みになっています。

Google Play ストア(Android)の手数料

Google Play ストアの手数料体系も、基本的にはAppleと類似していますが、いくつかの独自の特徴があります。標準手数料は30%ですが、こちらも収益額やサービスの種類に応じた優遇措置が設けられています。

| プログラム/条件 | 手数料率 | 適用対象・備考 |

|---|---|---|

| 標準手数料 | 30% | Google Playにおける基本的な手数料率。 |

| 年間収益100万米ドルまでの手数料 | 15% | 各デベロッパの毎年の収益の最初の100万米ドルに対して適用される。申請は不要で自動的に適用される。 |

| 自動更新サブスクリプション | 15% | 自動更新型のサブスクリプション商品に対して、初年度から一律で15%の手数料が適用される。 |

| メディア体験プログラム(特定カテゴリ) | 15%または10% | 電子書籍や音楽・動画ストリーミングサービスなど、特定のメディアコンテンツアプリが対象。申請が必要。 |

年間収益100万米ドルまでの優遇

Google Playでは、AppleのSmall Business Programとは少し異なる形で中小規模デベロッパを支援しています。すべてのデベロッパに対して、毎年の収益のうち最初の100万米ドル分までの手数料率が15%になります。100万ドルを超えた分の収益に対しては、標準の30%の手数料が適用されます。この措置は申請が不要で、すべてのデベロッパに自動的に適用されるのが大きな特徴です。これにより、規模の大小にかかわらず、すべての開発者が一定の恩恵を受けられます。

(参照:Google Play Console ヘルプ)

サブスクリプションの優遇措置

Google Playはサブスクリプションに対してさらに手厚い優遇措置を設けています。自動更新サブスクリプションの場合、ユーザーの継続期間にかかわらず、初年度から手数料率が一律で15%となります。これにより、開発者はサブスクリプションモデルを導入しやすくなり、安定した収益基盤を早期に築くことが可能になります。

メディア体験プログラム

電子書籍、オンデマンドの音楽・動画ストリーミングサービスなどを提供する特定のアプリカテゴリに対しては、「メディア体験プログラム」が用意されています。このプログラムに登録し、承認されると、アプリ内課金(サブスクリプションを含む)の手数料が15%に引き下げられる場合があります。特定の条件を満たす場合は10%になることもあり、メディアコンテンツを主軸とするビジネスにとっては大きなメリットとなります。

これらの手数料体系を理解し、自社のアプリの収益モデルや事業規模に合わせた戦略を立てることが、アプリビジネスを成功させるための重要な第一歩となります。特に、サブスクリプションモデルを検討している場合は、両プラットフォームともに手数料優遇があるため、積極的に活用を検討する価値があるでしょう。

アプリ内課金の4つの種類

アプリ内課金は、ユーザーに提供するコンテンツやサービスの性質に応じて、大きく4つの種類に分類されます。これらの種類はAppleのApp StoreとGoogleのGoogle Playでほぼ共通の概念として扱われており、それぞれに異なる特徴と最適な利用シーンがあります。自社のアプリにどの課金モデルが適しているかを見極めるために、各種の特徴を深く理解しましょう。

① 消費型課金

消費型課金(Consumable)とは、購入後に使用するとなくなる、繰り返し購入可能なアイテムやサービスのことです。モバイルゲームで最も一般的に見られる課金タイプであり、ユーザーのエンゲージメントやプレイ頻度を収益に繋げやすい特徴があります。

- 具体例:

- ゲーム内通貨: 「ジェム」「コイン」「魔法石」など、ゲーム内でさまざまなアイテムや機能と交換できる仮想通貨。

- スタミナ・ライフ: ゲームをプレイするために必要なポイント。時間経過で回復するが、課金することで即座に全回復できる。

- ブーストアイテム: 一定時間、経験値の獲得量が2倍になる、パズルで有利になるヒントを得られるなど、プレイを補助する消耗品。

- ガチャ: ランダムでキャラクターやアイテムが手に入るくじ引き。ゲーム内通貨を消費して行うのが一般的。

- マンガアプリのレンタルチケット: 特定の話を期間限定で閲覧できるチケット。

消費型課金の最大のメリットは、熱心なユーザーからの継続的かつ反復的な購入を期待できる点です。新しいイベントや魅力的なキャラクターを次々と投入することで、ユーザーの購買意欲を刺激し続けることができます。

一方で、設計を誤ると「Pay-to-Win(課金すれば勝てる)」の要素が強くなりすぎ、無課金ユーザーが不公平感を感じて離れてしまうリスクがあります。無課金でも十分に楽しめるゲームバランスを維持しつつ、課金することで「時間短縮」や「より深い楽しみ」といった付加価値を提供することが成功の鍵となります。また、ユーザーが購入したアイテムの数量を開発者側のサーバーで正確に管理する仕組みが不可欠です。

② 非消費型課金

非消費型課金(Non-Consumable)とは、一度購入すれば永続的にその権利がユーザーに帰属し、繰り返し購入する必要がないアイテムや機能のことです。購入情報はユーザーのApple IDやGoogleアカウントに紐づけられるため、アプリを削除して再インストールしたり、同じアカウントで利用する別のデバイスに切り替えたりしても、購入したコンテンツを復元(リストア)できます。

- 具体例:

- 広告の非表示機能: 買い切りでアプリ内のすべての広告を永久に削除する。

- プレミアム機能の解放: 無料版では制限されている高度な機能(例:写真加工アプリの高解像度保存、プロ向けフィルター)をすべて利用可能にする「Pro版へのアップグレード」。

- 追加コンテンツの購入: ゲームの追加シナリオやステージ、パズルゲームの追加問題パックなど。

- 電子書籍やデジタル画集: 一度購入すればいつでも閲覧できるコンテンツ。

非消費型課金は、ユーザーに明確で永続的な価値を提供するため、購入後の満足度が高い傾向にあります。特に「広告非表示」は、アプリの利便性を直接的に向上させるため、非常に人気の高い課金アイテムです。

開発者にとっては、一度購入されるとそれ以上の収益には繋がりにくいという側面がありますが、アプリの基本的な価値を高め、ユーザーロイヤルティを向上させる効果が期待できます。実装する際には、プラットフォームのガイドラインで義務付けられている「リストア(購入の復元)機能」を必ず提供しなければならない点に注意が必要です。

③ 自動更新サブスクリリプション

自動更新サブスクリプション(Auto-Renewable Subscription)とは、週単位、月単位、年単位など、定められた期間ごとに自動で料金が請求され、サービスへのアクセス権が更新され続ける課金モデルです。ユーザーが自ら解約手続きをしない限り、購読は継続します。近年のアプリビジネスにおいて、最も注目されている収益モデルの一つです。

- 具体例:

- コンテンツ配信サービス: 音楽ストリーミング(聴き放題)、動画配信(見放題)、電子雑誌・ニュース(読み放題)。

- クラウドサービス: クラウドストレージの容量追加、生産性向上ツールのプレミアムプラン。

- フィットネスアプリ: パーソナライズされたトレーニングプランやコーチング機能へのアクセス。

- ゲームのシーズンパス/バトルパス: 特定期間中、プレイ実績に応じて様々な報酬がもらえる権利。

このモデルの最大のメリットは、安定的かつ予測可能な継続的収益(MRR: Monthly Recurring Revenue / ARR: Annual Recurring Revenue)を生み出すことができる点です。一度ユーザーを獲得すれば、長期にわたって収益が期待できるため、事業計画が立てやすくなります。また、前述の通り、両プラットフォームで手数料の優遇措置が受けられる点も大きな魅力です。

しかし、その裏返しとして、ユーザーに継続的に価値を提供し続けなければ、すぐに解約(チャーン)されてしまうという厳しい側面も持ち合わせています。常に新しいコンテンツを追加したり、サービスを改善したりする努力が求められます。また、無料お試し期間や、異なる価格と特典を持つ複数のプラン(例:ベーシック、プレミアム、ファミリー)を用意するなど、ユーザーが購読を始めやすく、続けやすいような工夫も重要です。

④ 非自動更新サブスクリプション

非自動更新サブスクリプション(Non-Renewing Subscription)とは、一定期間、特定のサービスやコンテンツへのアクセス権を提供するものの、期間が終了しても自動的には更新されない課金タイプです。ユーザーが利用を継続したい場合は、再度手動で購入手続きを行う必要があります。

- 具体例:

- スポーツイベントのシーズンパス: 特定のスポーツリーグのシーズン中のみ、試合をストリーミング視聴できる権利。

- 期間限定コンテンツへのアクセス: 特定の期間だけ公開されるアーカイブ動画や、学習コンテンツへのアクセス権。

- ゲームのブーストパス: 1ヶ月間、獲得経験値が1.5倍になるなど、期間限定の特典を提供するパス。

この課金タイプは、自動更新サブスクリプションに比べて利用シーンが限定されます。特定の期間やイベントに強く関連したコンテンツを提供する際に適しています。ユーザーにとっては、意図せず課金が継続する心配がないという安心感があります。

開発者側の注意点として、このタイプのサブスクリプションは購入情報がApple IDやGoogleアカウントに紐づかないため、有効期限の管理や、複数デバイス間での利用状況の同期などを、すべて開発者自身のサーバーで管理する必要があります。実装と運用の負荷が比較的高いモデルと言えるでしょう。

これら4つの種類を正しく理解し、アプリのコンセプトや提供価値に最も合った課金タイプを選択・組み合わせることが、収益化戦略を成功させるための第一歩となります。

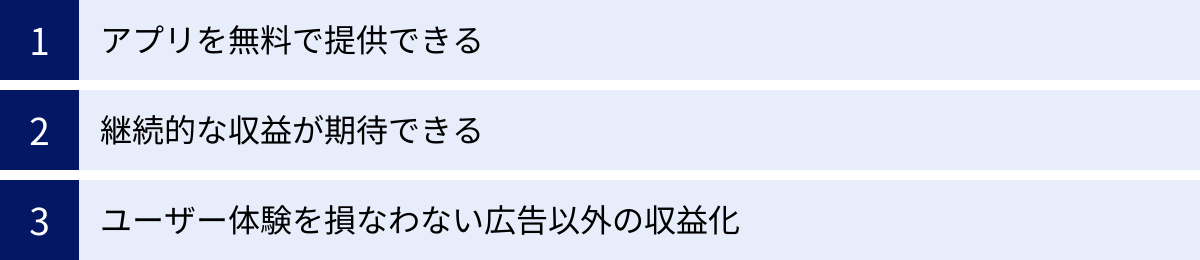

アプリ内課金を導入するメリット

アプリ内課金は、適切に設計・導入することで、開発者にとって多くのメリットをもたらします。単なる収益化手段にとどまらず、ユーザー獲得やエンゲージメント向上にも寄여する、戦略的なツールとなり得ます。ここでは、アプリ内課金を導入する主なメリットを3つの観点から掘り下げていきます。

アプリを無料で提供できる

アプリ内課金を収益の柱とすることで、アプリ本体を無料で提供できる(フリーミアムモデルを採用できる)ことが最大のメリットです。これにより、ユーザー獲得において計り知れないアドバンテージが生まれます。

有料アプリの場合、ユーザーはダウンロードボタンを押す前に「このアプリにお金を払う価値があるだろうか?」という吟味を行います。スクリーンショットや説明文だけではアプリの真の価値は伝わりにくく、多くのユーザーが購入をためらい、結果として機会損失に繋がります。App StoreやGoogle Playには無数の無料代替アプリが存在するため、よほど強力なブランドや独自性がない限り、有料というだけで選択肢から外されてしまうことも少なくありません。

一方、無料アプリであれば、ユーザーは「とりあえず試してみよう」と気軽にダウンロードできます。この「ダウンロードのハードルの低さ」が、潜在的なユーザー層を大幅に広げ、大規模なユーザーベースを構築するための第一歩となります。多くのユーザーにアプリを使ってもらうことで、口コミやSNSでの拡散が期待でき、それがさらなる新規ユーザーを呼び込むという好循環を生み出す可能性も高まります。

まず無料でアプリの基本的な価値を体験してもらい、その中で「もっと便利に使いたい」「もっと楽しみたい」と感じた一部のユーザーが課金に至る。この流れは、ユーザーにとっても開発者にとっても合理的な関係性を築く上で非常に有効です。多くのユーザーを獲得することは、アプリストアでのランキング上位表示にも繋がりやすく、オーガニックな流入を増やすというSEO的な観点からも非常に重要です。

継続的な収益が期待できる

買い切り型の有料アプリは、リリース直後に売上が集中し、その後は尻すぼみになる傾向があります。大型アップデートでも行わない限り、一度購入したユーザーから新たな収益を得ることは困難です。

これに対し、アプリ内課金モデルは継続的な収益を生み出すポテンシャルを秘めています。特にその性質が顕著なのが「自動更新サブスクリプション」です。月額や年額で安定した収益(MRR/ARR)が見込めるため、開発者は長期的な視点での事業計画や投資計画を立てやすくなります。これは、企業の安定経営にとって非常に大きなメリットです。

また、「消費型課金」も、ユーザーを飽きさせないための継続的なコンテンツ追加やイベント運営が前提となりますが、成功すれば熱心なファン(ロイヤルユーザー)からの反復的な購入が期待できます。新しいアイテムやキャラクターを投入するたびに、売上のスパイク(急上昇)を生み出すことも可能です。

このように、アプリ内課金は一度の取引で終わるのではなく、ユーザーのLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化することを目指すビジネスモデルです。ユーザーと長期的な関係を築き、アプリを使い続けてもらうことで、持続可能な収益基盤を構築できます。これは、短期的な売上を追うだけでなく、安定した成長を目指すアプリビジネスにおいて不可欠な要素と言えるでしょう。

ユーザー体験を損なわない広告以外の収益化

アプリの収益化手段として、アプリ内課金と並んで一般的なのが「アプリ内広告」です。しかし、広告の表示方法によっては、ユーザー体験(UX)を著しく損なう危険性があります。

例えば、操作中に突然画面全体を覆うように表示されるインタースティシャル広告や、動画広告の強制視聴は、多くのユーザーにストレスを与えます。これが原因でアプリの評価が下がったり、アンインストールに繋がったりするケースも少なくありません。広告は手軽に導入できる一方で、常にユーザーの満足度とのトレードオフの関係にあります。

その点、アプリ内課金は、ユーザーが自らの意思で「価値がある」と判断したものに対して対価を支払う仕組みです。課金への導線設計が過度に押し付けがましくなければ、ユーザーは能動的に購入プロセスに進むため、広告のように受動的に体験を妨げられる不快感はありません。むしろ、課金によって得られる便利な機能や特別なコンテンツは、ユーザーの満足度をさらに高める効果さえあります。

もちろん、広告とアプリ内課金を組み合わせた「ハイブリッドモデル」も有効な戦略です。例えば、「広告を視聴すれば、有料アイテムであるスタミナを少し回復できる(リワード広告)」といった形で、広告をユーザーにとってのメリットとして提示することも可能です。その上で、「もっと快適にプレイしたいなら、広告を非表示にする機能やスタミナそのものを購入する」という選択肢を用意することで、異なるニーズを持つユーザー層それぞれから、ユーザー体験を損なわずに収益を上げる機会を創出できます。

アプリ内課金を導入するデメリット

アプリ内課金は強力な収益モデルである一方、その導入と運用には注意すべきデメリットやリスクも存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、潜在的な課題を理解し、対策を講じることが成功のためには不可欠です。

収益が不安定になりやすい

アプリ内課金を導入するメリットとして「継続的な収益」を挙げましたが、それはあくまで理想的に運用できた場合の話です。特に消費型課金が収益のメインとなるゲームアプリなどでは、収益が非常に不安定になりやすいという大きなデメリットがあります。

有料アプリであれば「ダウンロード数 × アプリ価格」という単純な計算式である程度の売上予測が立ちますが、フリーミアムモデルではそうはいきません。収益は以下の要素に大きく左右されます。

- 課金率(Conversion Rate): 全ユーザーのうち、実際に課金してくれるユーザーの割合。一般的に、この割合は数パーセント程度と非常に低いのが現実です。

- ARPPU(Average Revenue Per Paid User): 課金ユーザー1人あたりの平均課金額。一部のヘビーユーザー(俗に言う「クジラ」)が売上の大半を支えているケースも少なくありません。

- イベントやコンテンツの成否: 新キャラクターや新アイテム、期間限定イベントなどがユーザーに受け入れられなければ、課金額は伸び悩みます。売上はこれらの施策のヒットに大きく依存するため、月ごとの収益変動が非常に激しくなることがあります。

つまり、ダウンロード数が多くても、それが必ずしも収益に直結するとは限らないのです。課金してくれる少数のユーザーをいかに満足させ、継続的に課金してもらうかが生命線となります。このため、常にユーザーの動向を分析し、魅力的なコンテンツを企画・開発し続ける必要があり、そのための開発・運営コストも継続的に発生します。サブスクリプションモデルの方が収益は安定しやすいですが、それでも常に解約率(チャーンレート)との戦いになります。価値を提供し続けられなければ、収益基盤はもろくも崩れ去る可能性があるのです。

ユーザーが離れる可能性がある

アプリ内課金の設計は、諸刃の剣です。収益を追求するあまり、課金への誘導が強すぎたり、課金しないとまともに楽しめないようなバランスにしてしまったりすると、ユーザーの不満を買い、大規模なユーザー離れを引き起こすリスクがあります。

特に問題となりやすいのが、以下のようなケースです。

- Pay-to-Win(P2W)問題: 対戦型のゲームなどで、課金額の多寡が勝敗に直結するようなバランスにしてしまうと、無課金・微課金のユーザーは「どうせ課金者には勝てない」と感じ、プレイ意欲を失ってしまいます。彼らはコミュニティの大多数を占める存在であり、彼らが離れるとアプリ全体の活気が失われ、結果的に課金ユーザーも楽しめなくなり、共倒れになる危険性があります。

- 過度な課金誘導: アプリを開くたびにセール情報がポップアップで表示されたり、プレイの随所で課金アイテムの購入を促す画面が割り込んだりすると、ユーザーは「搾取されている」と感じ、強いストレスを覚えます。このような行為は、短期的な売上には繋がるかもしれませんが、長期的なユーザーのロイヤルティを著しく損ない、低評価レビューの原因にもなります。

- “コンプガチャ”問題: 複数の特定のアイテムをすべて揃える(コンプリートする)ことで希少なアイテムが手に入るという仕組みは、射幸心を過度にあおるとして、日本の景品表示法で問題視されました。法的なリスクはもちろん、ユーザーからの信頼を失う行為は避けるべきです。

最も重要なのは、無課金でもアプリのコアな価値を十分に体験でき、楽しめるという土台をしっかりと作ることです。その上で、課金はあくまで「時間短縮」「コレクションの楽しみ」「自己表現」といった付加価値を提供するものとして位置づけるべきです。この収益性とユーザー体験の絶妙なバランスを見つけることが、アプリ内課金を成功させる上で最も難しく、かつ重要な課題と言えるでしょう。このバランス調整に失敗すれば、せっかく獲得したユーザーを失い、アプリの寿命を縮めてしまうことになりかねません。

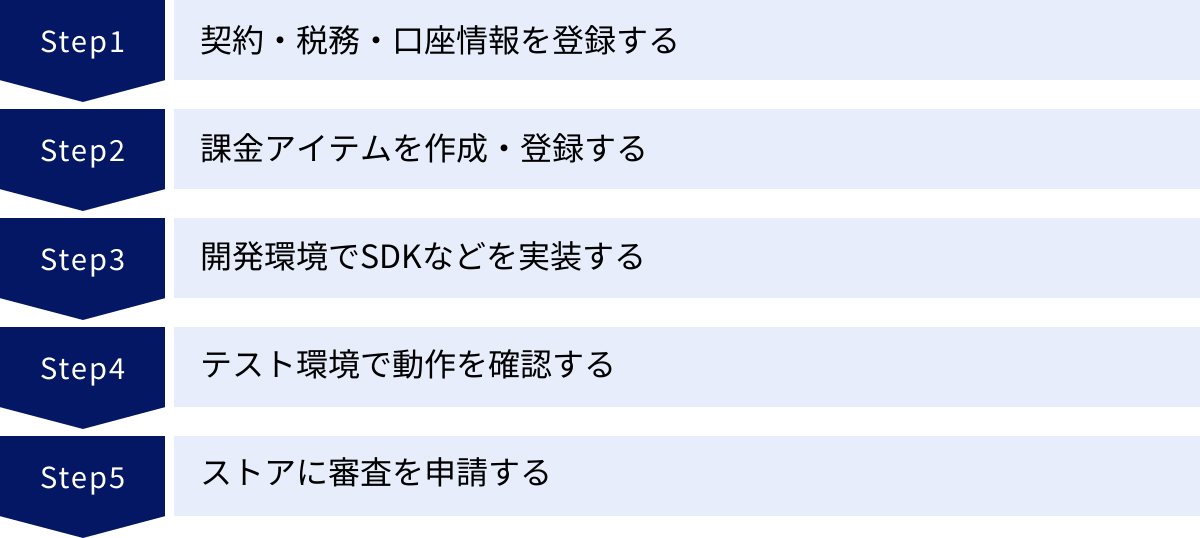

アプリ内課金の実装方法【5ステップ】

アプリ内課金の実装は、単にコードを書くだけでなく、プラットフォームとの契約や各種設定、厳密なテストなど、多岐にわたる工程を要する複雑なプロセスです。ここでは、iOS・Androidアプリにアプリ内課金を導入するための一般的な流れを、5つのステップに分けて解説します。

① 契約・税務・口座情報を登録する

コーディングを始める前に、まずAppleおよびGoogleとの間で法的な契約を結び、収益を受け取るための準備を整える必要があります。これは、有料アプリやアプリ内課金を提供するすべての開発者に必須のプロセスです。

- プラットフォーム: App Store Connect (iOS), Google Play Console (Android)

- 主な作業:

- 契約への同意:

- Apple: App Store Connectにログインし、「契約/税金/口座情報(Agreements, Tax, and Banking)」セクションに進みます。ここで「有料アプリケーション契約(Paid Applications Agreement)」の内容を確認し、同意します。この契約には、手数料率や支払い条件、開発者の義務などが詳述されています。

- Google: Google Play Consoleで「お支払いプロファイル」を作成し、販売/配布契約に同意します。

- 税務情報の提出:

- 収益は主に米国法人であるApple/Googleから支払われるため、米国の税法に関する手続きが必要です。多くの場合、米国の税務フォーム(W-8BENなど)をオンラインで提出し、自身が米国の納税義務者でないことを証明します。これを怠ると、収益に対して米国の源泉徴収税が課せられる可能性があります。日本の法人や個人であっても提出が求められます。

- 銀行口座情報の登録:

- プラットフォームからの売上金を受け取るための銀行口座情報を正確に登録します。銀行名、支店名、口座番号、SWIFTコードなど、国際送金に必要な情報を求められる場合があります。入力ミスがあると支払いが遅延または失敗するため、細心の注意が必要です。

- 契約への同意:

このステップは、法務・経理に関わる重要な手続きであり、不備があると収益化そのものが開始できないため、最初に着実に完了させましょう。

② 課金アイテムを作成・登録する

契約周りの手続きが完了したら、次にアプリ内で販売する課金アイテムをプラットフォームに登録します。

- プラットフォーム: App Store Connect (iOS), Google Play Console (Android)

- 主な作業:

- アイテムの追加: 管理画面のアプリ内課金セクションで、「新規作成」ボタンからアイテムを追加します。

- 種類の選択: 「消費型」「非消費型」「自動更新サブスクリプション」「非自動更新サブスクリプション」の4種類から、作成するアイテムに合ったものを選択します。

- 詳細情報の設定:

- プロダクトID:

com.example.app.remove_adsのように、アプリ内でユニークなIDを設定します。このIDは後ほど開発コード内で使用します。 - 参照名: 開発者が管理画面で識別するための名前です。

- 表示名と説明: 実際にストアの購入画面でユーザーに表示される名称と説明文です。ユーザーの購買意欲を高める、分かりやすい記述を心がけます。ローカライズ(多言語対応)もここで行います。

- 価格: Tier(価格ランク)から選択します。これにより、各国の通貨での価格が自動設定されます。

- プロダクトID:

- 審査情報の提出: App Storeでは、課金アイテムごとに審査担当者向けのメモやスクリーンショットを提出する必要があります。アイテムの機能や挙動を明確に説明することが、スムーズな審査通過の鍵です。

ここで設定したプロダクトIDは、アプリのソースコードとプラットフォームを繋ぐ重要なキーとなります。管理を徹底しましょう。

③ 開発環境でSDKなどを実装する

アイテムの登録が済んだら、いよいよアプリのソースコードに課金処理を実装していきます。これには、各プラットフォームが提供する公式のライブラリ(SDK)を使用します。

- 使用するライブラリ: StoreKit (iOS), Google Play Billing Library (Android)

- 主な実装フロー:

- ライブラリの導入: Xcode (iOS) や Android Studio (Android) のプロジェクトに、上記のライブラリを組み込みます。

- アイテム情報の取得: アプリ起動時などに、②で登録したプロダクトIDを使い、プラットフォームにアイテム情報(価格、名称など)を問い合わせます。これにより、常に最新の価格をユーザーに表示できます。

- 購入処理の実行: ユーザーが購入ボタンをタップしたら、SDKの関数を呼び出して購入フローを開始します。OSが提供する標準の決済画面(Apple IDやGoogleアカウントのパスワード入力など)が表示されます。

- トランザクションの監視: ユーザーの購入操作(成功、失敗、キャンセル)の結果をアプリ側で受け取るための処理を実装します。

- レシート検証とアイテム付与: 購入が成功すると、プラットフォームから「レシート」と呼ばれる購入証明データが発行されます。このレシートの正当性を開発者自身のサーバーで検証することが、不正行為を防ぐ上で極めて重要です(サーバーサイド検証)。検証が成功したら、初めてユーザーにアイテムを付与します。

④ テスト環境で動作を確認する

課金処理は金銭が直接関わるため、リリース前のテストは他の機能よりもさらに慎重に行う必要があります。プラットフォームは、実際にお金を支払うことなく課金フローをテストできる特別な環境を提供しています。

- テスト環境: Sandbox (iOS), ライセンステスト (Android)

- 主なテスト項目:

- 正常系テスト:

- アイテムが正しく購入でき、コンテンツが正しく付与されるか。

- 非消費型アイテムやサブスクリプションのリストア(購入復元)機能が正常に動作するか。

- 異常系テスト:

- 購入処理中にキャンセルした場合、アプリがクラッシュしないか。

- ネットワークが不安定な状況で購入した場合の挙動。

- 二重購入が発生しないか。

- 不正なレシートを受け取った場合に、アイテムを付与しないか。

- サブスクリプションのテスト:

- 無料お試し期間が正しく適用されるか。

- 更新、ダウングレード/アップグレード、解約、再購読といったライフサイクルがすべて正しく処理されるか。(Sandbox環境では更新期間が数分に短縮されるなど、テストしやすい仕組みになっています)

- 正常系テスト:

ここでのテストを怠ると、リリース後にユーザーからのクレームが殺到し、返金対応やデバッグに追われることになります。あらゆるケースを想定し、網羅的にテストを行いましょう。

⑤ ストアに審査を申請する

すべての実装とテストが完了したら、いよいよアプリをストアに提出し、審査を申請します。

- プラットフォーム: App Store Connect (iOS), Google Play Console (Android)

- 主な作業:

- アプリのビルドとアップロード: 課金機能を組み込んだバージョンのアプリをビルドし、各プラットフォームにアップロードします。

- 審査情報の提出:

- アプリのバージョン情報とともに、実装した課金アイテムを選択して審査に提出します。

- 非消費型アイテムのリストア機能がどこにあるかなど、審査担当者が確認しやすいように説明文を記述します。

- テスト用のユーザーアカウント情報が必要な場合は提供します。

- 審査待ち: 審査期間は数時間から数日と、時期やアプリの内容によって変動します。リジェクト(却下)された場合は、その理由を確認し、問題を修正して再申請します。

無事に審査を通過すれば、ついにアプリ内課金機能がユーザーに公開されます。この5つのステップは、一つでも欠けると先に進めない重要な工程です。計画的に進めていきましょう。

アプリ内課金の実装で利用する主なライブラリ

アプリ内課金機能をネイティブアプリに実装する際、開発者はプラットフォームが公式に提供するライブラリ(SDKやフレームワーク)を利用するのが一般的です。これらのライブラリは、複雑な決済処理やプラットフォームとの通信を抽象化し、開発者が比較的容易に課金機能を組み込めるように設計されています。ここでは、iOSとAndroidそれぞれで中心的な役割を果たすライブラリについて解説します。

iOSの場合:StoreKit

iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOSといったAppleのプラットフォームでアプリ内課金を実装するための公式フレームワークが「StoreKit」です。開発者はこれを利用して、App Storeと安全に通信し、コンテンツの販売やサブスクリプションの管理を行います。

StoreKitの主な機能

- 商品情報の取得: アプリ内で販売したい商品の情報(ローカライズされた名称、説明、価格など)をApp Storeから非同期で取得します。これにより、価格変更などがあってもアプリのアップデートなしで対応できます。

- 購入処理の開始: ユーザーが購入を開始すると、StoreKitはOS標準の決済シート(Apple IDのパスワード入力やFace ID/Touch ID認証を求める画面)を表示します。開発者が決済UIを自前で作成する必要はありません。

- トランザクション(取引)の管理: 購入の成功、失敗、保留、復元など、すべての取引状態を監視し、アプリに通知します。開発者はこれらの通知を元に、ユーザーへのアイテム付与やUIの更新を行います。

- レシート検証: 購入が成功すると、その取引を証明する暗号化された「レシート」データがアプリに提供されます。このレシートを開発者のサーバー経由でAppleの検証サーバーに送信し、正当性を確認することが推奨されています。

- 購入の復元(リストア): ユーザーがアプリを再インストールしたり、新しいデバイスに乗り換えたりした際に、過去に購入した非消費型アイテムや有効なサブスクリプションを復元する機能を提供します。これはガイドラインで実装が義務付けられています。

StoreKit 2の登場

WWDC 2021で、Appleは「StoreKit 2」と呼ばれる、よりモダンで強力なAPI群を発表しました。Swiftの最新機能であるasync/await(非同期処理)を全面的に採用しており、従来のコールバックベースの複雑なコードを、よりシンプルで直感的に記述できるようになりました。

StoreKit 2の主な改善点:

- モダンなAPI:

async/await構文により、非同期の購入処理や情報取得が直列的なコードのように書け、可読性と保守性が大幅に向上しました。 - トランザクション情報の自動同期: アプリが起動していない間に発生したトランザクション(例:サブスクリプションの自動更新)も、StoreKit 2が自動的に取得し、アプリ側で簡単に処理できます。

- 強力な型安全性: 商品IDを文字列で扱うのではなく、厳密に型付けされたオブジェクトとして扱えるようになり、コーディングミスを減らせます。

- App Store Server API/Notifications: サーバーサイドでの機能が強化され、サブスクリプションのステータス変更(更新、解約、請求失敗など)をリアルタイムで受け取れるサーバー間通知の仕組みが整備されました。これにより、より精緻なユーザー管理が可能になります。

これから新規にiOSアプリで課金機能を実装する場合、特別な理由がない限り、このStoreKit 2を利用することが強く推奨されます。

Androidの場合:Google Play Billing Library

Androidアプリでアプリ内課金やサブスクリプションを実装するための公式ライブラリが「Google Play Billing Library」です。これは、Google Playとアプリ間の通信を簡素化し、開発者が購入フローの構築に集中できるようにするものです。

Google Play Billing Libraryの主な機能

- Google Playへの接続: アプリが課金処理を行う前に、Google Playサービスへの接続を確立・確認します。

- 購入可能な商品のクエリ: Google Play Consoleで設定した商品(SKU)の詳細情報(価格、タイトル、説明など)を問い合わせて取得します。

- 購入フローの開始: ユーザーが購入ボタンを押した際に、Google Playの購入画面をアプリ上に表示します。この画面でユーザーは支払い方法を選択し、購入を承認します。

- 購入情報の処理: ユーザーの購入結果をリッスン(監視)し、購入が成功した場合は「購入トークン」を含む購入オブジェクトを受け取ります。

- 購入の承認(Acknowledge): 消費型アイテム以外の購入(非消費型、サブスクリプション)は、購入後3日以内にアプリ側で「承認」処理を行う必要があります。これを怠ると、Googleは購入が正常に完了しなかったとみなし、自動的にユーザーに返金してしまいます。これは、アプリがクラッシュした場合などでもユーザーが損をしないための保護機能です。

- サーバーサイド検証: iOSのレシートと同様に、Androidでも購入の正当性を確認するために「購入トークン」を開発者のサーバー経由でGoogle Play Developer APIに送信し、検証することが強く推奨されています。

ライブラリの継続的なアップデート

Google Play Billing Libraryは非常に活発にアップデートされており、Googleは常に最新バージョンの利用を推奨しています。古いバージョンのライブラリは、将来的にサポートが終了し、課金機能が利用できなくなる可能性があるため、定期的なメンテナンスとアップデートが不可欠です。

例えば、近年のバージョンでは、

- サブスクリプションのより複雑なプラン(基本プランと複数のオファーなど)に対応。

- KotlinコルーチンやFlowをサポートし、非同期処理をより簡潔に記述可能に。

- アプリ内メッセージングAPIにより、サブスクリプションの支払い方法に問題があるユーザーに対し、アプリ内で直接更新を促すことが可能に。

といった機能強化が行われています。クライアント(アプリ)とバックエンド(開発者サーバー)が密に連携し、購入トークンの検証やリアルタイムデベロッパー通知(RTDN)を活用して、安全で信頼性の高い課金システムを構築することが、Androidアプリにおける課金実装の鍵となります。

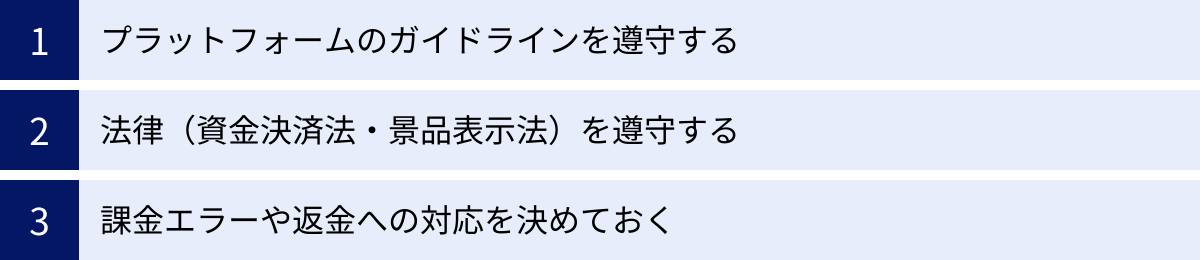

アプリ内課金を導入する際の注意点

アプリ内課金は収益化の強力な武器ですが、その導入と運用には細心の注意が求められます。技術的な実装だけでなく、プラットフォームの規約や法律、そしてユーザーとの信頼関係に関わる問題など、遵守すべきルールや考慮すべき点が数多く存在します。これらを軽視すると、アプリの公開停止や法的なトラブル、ブランドイメージの失墜といった深刻な事態を招きかねません。

プラットフォームのガイドラインを遵守する

Appleの「App Store Review Guidelines」とGoogleの「Google Playデベロッパーポリシー」は、アプリ開発者にとっての憲法のようなものです。アプリ内課金に関しても詳細な規定があり、これに違反するとアプリの審査がリジェクト(却下)されたり、最悪の場合は公開中のアプリが削除されたり、開発者アカウントが停止されたりする可能性があります。

特に注意すべき主な規約は以下の通りです。

- 外部決済への誘導の禁止: デジタルコンテンツ(ゲーム内アイテム、プレミアム機能、サブスクリプションなど)の対価として、アプリ内からクレジットカード決済ページなどの外部の支払い手段へユーザーを誘導することは、原則として固く禁じられています。すべての決済は、プラットフォームが提供するアプリ内課金システムを通じて行わなければなりません。(近年、一部地域や特定の条件下で例外が認められる動きもありますが、基本原則として理解しておく必要があります)

- 価格表示の明確さ: ユーザーが何にいくら支払うのかを、購入前に明確に、誤解のないように表示する必要があります。サブスクリプションの場合は、更新期間、価格、無料トライアル後の料金、解約方法などを分かりやすく提示しなければなりません。

- 誤解を招く表現の禁止: 「無料」と謳いながら実際には隠れたコストが発生するような設計や、ユーザーを騙して購入させるような「ダークパターン」と呼ばれるUIは禁止されています。

- リストア機能の実装義務: 非消費型アイテムやサブスクリプションには、ユーザーが購入情報を復元できる「リストアボタン」などをアプリ内に設けることが義務付けられています。

- ルートボックス(ガチャ)に関する規定: アイテムがランダムで排出される仕組み(ルートボックスやガチャ)を導入する場合、各種アイテムの排出確率をユーザーが購入前に確認できるように明記することが多くのプラットフォームで求められています。

これらのガイドラインは随時更新されるため、定期的に最新の内容を確認し、常に遵守する姿勢が不可欠です。

法律(資金決済法・景品表示法)を遵守する

アプリ内課金ビジネスは、日本の国内法とも密接に関わってきます。特に注意すべきなのが「資金決済法」と「景品表示法」です。

- 資金決済法:

この法律は、商品券やプリペイドカードなどを規制するものですが、ゲームアプリ内で購入した「魔法石」や「コイン」のようなサーバー上で価値が管理される仮想通貨が、「前払式支払手段」に該当する可能性があります。

該当する場合、基準日(3月末と9月末)における未使用残高の合計が1,000万円を超えると、その未使用残高の半額以上を発行保証金として法務局に供託する義務が生じます。これは、万が一サービス提供会社が倒産した場合でも、ユーザーが保有する通貨の価値を保護するための制度です。この義務を怠ると罰則があるため、該当するビジネスモデルの場合は、常に未使用残高を監視し、法務・経理部門と連携して適切に対応する必要があります。

(参照:金融庁「前払式支払手段」) - 景品表示法(景表法):

この法律は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制し、消費者の利益を守るためのものです。アプリ内課金、特にガチャにおいては以下の点が問題となります。- 優良誤認表示: 実際にはほとんど排出されない超レアアイテムを、あたかも簡単に入手できるかのように宣伝・表示すること。

- 有利誤認表示: 「今だけ!SSR確率2倍!」と表示しながら、実際には確率が上がっていないなど、取引条件についてユーザーに誤解を与える表示をすること。

- コンプリートガチャ(コンプガチャ)規制: 複数の特定のアイテムをすべて集めることを条件に、希少な景品を提供する仕組み。これは景表法で禁止されている「カード合わせ」に類するものとされ、業界の自主規制としても禁止されています。

これらの法律に違反すると、消費者庁からの措置命令や課徴金納付命令の対象となる可能性があります。法的なリスクを回避するためにも、弁護士などの専門家に相談し、適法な運営を徹底することが極めて重要です。

課金エラーや返金への対応を決めておく

どれだけ完璧にシステムを構築したつもりでも、課金に関するトラブルは必ず発生します。「購入したアイテムがアプリに反映されない」「誤って二重に課金してしまった」といったユーザーからの問い合わせは日常茶飯事です。こうしたトラブルに迅速かつ誠実に対応できる体制を事前に整えておくことが、ユーザーの信頼を維持し、低評価レビューを防ぐ上で欠かせません。

- カスタマーサポート体制の構築: ユーザーからの問い合わせ窓口(メールフォーム、チャットなど)を明確にし、対応フローを確立しておく必要があります。

- 返金ポリシーの策定: 返金は基本的にユーザーが直接AppleやGoogleに申請しますが、プラットフォームから開発者に問い合わせが来る場合もあります。どのような場合に返金に応じるか、社内での基準を設けておくことが望ましいです。

- ログの整備: ユーザーからの問い合わせに際し、原因調査をスムーズに行うために、ユーザーIDと購入トランザクションを結びつけるログをサーバー側で適切に保存しておくことが重要です。

- アイテムの回収: 不正な手段による購入や、返金処理が行われた場合に、付与したアイテムをユーザーのアカウントから回収する仕組みも、可能であれば実装しておくべきです。

課金トラブルへの対応は、アプリの評判に直結します。不誠実な対応はSNSなどですぐに拡散され、大きなブランドイメージの毀損に繋がることを肝に銘じておきましょう。

アプリ内課金以外の主な収益モデル

アプリ内課金は非常にポピュラーな収益化手法ですが、すべてのアプリに適しているわけではありません。アプリのジャンルやターゲットユーザー、ビジネス戦略によっては、他の収益モデルを選択、あるいは組み合わせる方が効果的な場合があります。ここでは、アプリ内課金以外の代表的な収益モデルを3つ紹介します。

| 収益モデル | メリット | デメリット | 適したアプリの例 |

|---|---|---|---|

| アプリ内広告 | ・導入のハードルが低い ・全ユーザーから収益化可能 |

・ユーザー体験を損なう可能性 ・収益が広告単価に依存し不安定 |

ニュースアプリ、ツール系アプリ、カジュアルゲーム |

| 有料アプリ | ・収益予測が立てやすい ・購入意欲の高いユーザー層 |

・ダウンロードのハードルが高い ・継続的な収益を得にくい |

高機能な専門ツール、辞書アプリ、有名IPのゲーム |

| EC機能 | ・高い収益性が見込める ・物理的な価値を提供 |

・在庫や物流の管理が必要 ・アプリ外のコストが大きい |

フリマアプリ、ブランド公式アプリ、CtoCサービス |

アプリ内広告

アプリ内広告は、アプリの画面内に広告を表示し、広告主から収益を得るモデルです。広告の表示回数(インプレッション)やクリック数に応じて報酬が支払われるのが一般的です。

- 主な広告フォーマット:

- バナー広告: 画面の上部や下部に常に表示される帯状の広告。ユーザー体験への影響は比較的小さいですが、単価も低い傾向にあります。

- インタースティシャル広告: 画面遷移の合間などに全画面で表示される広告。視認性が高く単価も高いですが、ユーザーの操作を中断させるためストレスを与えやすいです。

- リワード広告: ユーザーが任意で動画広告などを視聴することで、ゲーム内アイテムやポイントなどの報酬(リワード)を得られる広告。ユーザーにメリットがあるため受け入れられやすく、高い効果を発揮します。

- ネイティブ広告: アプリのコンテンツやデザインに溶け込むように表示される広告。広告っぽさが薄いため、ユーザー体験を損ないにくいのが特徴です。

メリットは、アプリを無料で提供しつつ、課金をしない大多数のユーザーからも収益を上げられる点です。デメリットは、前述の通り広告の表示方法によってはユーザー体験を大きく損なうリスクがあること、そして広告単価(eCPM)の変動によって収益が不安定になりがちな点です。

有料アプリ

有料アプリは、最も古くからあるシンプルな収益モデルで、ユーザーがダウンロードする際に一度だけ料金を支払う「買い切り」形式です。

メリットは、ダウンロード数と売上が直結するため、収益の予測が立てやすい点です。また、お金を払ってでも手に入れたいという意欲の高いユーザーが集まるため、質の高いフィードバックが期待できる場合もあります。

最大のデメリットは、無料アプリが溢れる現代において、ダウンロードしてもらうためのハードルが非常に高いことです。よほど強力な機能やブランド、他にはない価値を提供できなければ、ユーザーの選択肢にすら入らない可能性があります。また、一度販売すると、大型アップデートでもしない限り、同じユーザーから追加の収益を得ることが難しく、継続的な収益化には繋がりにくいという課題もあります。高機能な仕事用ツールや、買い切りで完結する質の高いゲームなどに適したモデルと言えるでしょう。

EC機能

EC(E-commerce)機能は、アプリ内で物理的な商品や、リアルで提供されるサービスを販売するモデルです。アプリがオンラインストアやマーケットプレイスそのものとして機能します。

- 具体例:

- フリマアプリ: ユーザー間で商品を売買するプラットフォームを提供し、取引成立時に手数料を得る。

- ブランド公式アプリ: 自社ブランドのアパレルや化粧品などを販売する。

- フードデリバリーアプリ: レストランの食事を注文・決済できる。

- チケット販売アプリ: イベントやコンサートのチケットを販売する。

メリットは、デジタルコンテンツに比べて単価を高く設定しやすく、大きな収益が見込める点です。デメリットは、アプリ開発・運営に加えて、在庫管理、梱包、配送、返品対応といった物流(ロジスティクス)や、複雑な決済処理、カスタマーサポートなど、アプリビジネス以外の広範なノウハウとコストが必要になることです。

重要な注意点として、物理的な商品やサービスを販売する場合、AppleやGoogleのアプリ内課金システム(手数料30%/15%)を利用する必要はありません。StripeやPayPalといった外部の決済代行サービスをアプリに組み込んで、独自の決済処理を行うことが認められています。これは、プラットフォームの手数料がかからないという大きな利点ですが、その分、決済システムの導入・管理責任はすべて開発者が負うことになります。

アプリ内課金の実装を相談できる開発会社3選

アプリ内課金の実装は、技術的な複雑さに加え、法規制やプラットフォームの規約など、専門的な知見が求められる領域です。自社にリソースやノウハウがない場合、実績豊富な開発会社に相談・依頼するのが成功への近道です。ここでは、アプリ内課金を含む高度なアプリ開発に対応できる代表的な開発会社を3社紹介します。

※ここに記載する情報は、各社の公式サイト等で公表されている情報を基にしていますが、サービス内容や強みは変更される可能性があるため、ご相談の際は必ず最新の情報をご確認ください。

① 株式会社モンスターラボ

モンスターラボは、世界20カ国・32の都市に拠点を持ち、グローバルな開発体制を強みとするデジタルプロダクト開発企業です。大手企業からスタートアップまで、多様な業界で豊富なDX支援実績を誇ります。

- 強み・特徴:

- ワンストップでのサービス提供: ビジネスの課題抽出や戦略立案といった上流のコンサルティングから、UI/UXデザイン、アプリ開発、グロース支援までをワンストップで提供します。単に言われたものを作るだけでなく、ビジネスの成功をゴールとしたパートナーシップを築けるのが魅力です。

- グローバルな知見と開発リソース: 世界中の優秀なエンジニアやデザイナーを活用した開発が可能です。多様な視点を取り入れたプロダクト開発や、海外展開を見据えたアプリ開発にも強みを発揮します。

- 豊富な実績: 金融、ヘルスケア、小売、エンターテイメントなど、多岐にわたる業界でのアプリ開発実績があります。特に、セキュリティや法規制が厳しい分野での開発ノウハウは、複雑なアプリ内課金の実装においても安心感があります。

- こんな場合におすすめ:

- ビジネスモデルの設計段階から専門家のアドバイスが欲しい。

- 大規模で複雑なシステム連携が必要なアプリを開発したい。

- 将来的なグローバル展開を視野に入れている。

(参照:株式会社モンスターラボ 公式サイト)

② 株式会社GeNEE

株式会社GeNEE(ジェニー)は、スマートフォンのアプリ開発に特化したプロフェッショナル集団です。UI/UXデザインを重視し、ユーザーにとって「使いやすい」「心地よい」と感じられるアプリ開発を得意としています。

- 強み・特徴:

- UI/UXデザインへのこだわり: ビジネス要求とユーザー要求を両立させる質の高いUI/UXデザインに定評があります。アプリ内課金においても、ユーザーがストレスなく自然に購入に至るような、優れたユーザー体験の設計が期待できます。

- アプリ開発への特化: Web制作などには手を出さず、創業以来アプリ開発に特化してきたことで蓄積された深い専門知識とノウハウが強みです。iOS/Androidの最新技術やプラットフォームの動向にも精通しています。

- 柔軟な対応力: スタートアップの新規事業から、大手企業の既存事業のアプリ化まで、プロジェクトの規模やフェーズに応じた柔軟な開発体制を組むことができます。

- こんな場合におすすめ:

- ユーザー体験を何よりも重視したアプリを作りたい。

- アプリ開発の専門家集団に、企画段階から相談したい。

- デザイン性の高い、魅力的なアプリで競合と差別化を図りたい。

(参照:株式会社GeNEE 公式サイト)

③ 株式会社ゆめみ

株式会社ゆめみは、アジャイル開発や内製化支援を強みとし、顧客企業と共にサービスを成長させていくスタイルを特徴とする開発会社です。特に、大規模なコンシューマー向けサービスの開発実績が豊富です。

- 強み・特徴:

- アジャイル・スクラム開発: 変化に強いアジャイル開発を基本とし、顧客と一体となったチームでスピーディに開発を進めます。仕様変更や市場の変化に柔軟に対応しながら、サービスを継続的に改善していくことが可能です。

- 内製化支援: 単に開発を受託するだけでなく、最終的には顧客企業が自社でサービスを開発・運用できるようになるための「内製化」を支援するサービスも提供しています。技術的なノウハウの移管や人材育成もサポートしてくれます。

- 技術力の高さとカルチャー: エンジニアの成長を重視する独自の企業文化で知られ、高い技術力を持つ人材が多く在籍しています。勉強会なども活発で、常に最新技術を取り入れた開発が期待できます。

- こんな場合におすすめ:

- リリース後も継続的に機能改善やグロース施策を行っていきたい。

- 将来的には自社で開発・運用できる体制を築きたい。

- 技術的な挑戦を含む、先進的なサービスを開発したい。

(参照:株式会社ゆめみ 公式サイト)

これらの会社はそれぞれに異なる強みを持っています。自社のプロジェクトの目的や規模、カルチャーに合った開発パートナーを選ぶことが、プロジェクト成功の重要な鍵となります。

まとめ

本記事では、アプリ内課金の基本的な概念から、その複雑な仕組み、手数料、4つの主要な種類、メリット・デメリット、そして具体的な実装方法や注意点に至るまで、多角的に解説してきました。

アプリ内課金は、フリーミアムモデルを支える現代のアプリビジネスにおいて、ユーザー獲得のハードルを下げつつ、継続的な収益を目指せる非常に強力な収益化モデルです。特に、安定した収益基盤を築けるサブスクリプションモデルは、多くの開発者にとって魅力的な選択肢となっています。

しかしその一方で、成功のためには多くの障壁を乗り越えなければなりません。

- 仕組みの理解: プラットフォームが決済を仲介する仕組みと、売上から15%〜30%の手数料が徴収されるという現実を正確に理解し、収益計画を立てる必要があります。

- 適切なモデル選択: 消費型、非消費型、サブスクリプションといった種類の中から、自社のアプリが提供する価値に最も合致した課金モデルを選択・設計する戦略眼が求められます。

- バランス感覚: 収益性を追求するあまりユーザー体験を損なわない、絶妙なバランス感覚が不可欠です。無課金ユーザーでも楽しめる土台の上に、課金する価値のある魅力的なコンテンツを構築することが、ユーザー離れを防ぎ、長期的な成功に繋がります。

- コンプライアンス: App StoreやGoogle Playのガイドライン、そして資金決済法や景品表示法といった法律を遵守することは、ビジネスを継続する上での絶対条件です。

- 技術的な複雑さ: 実装には、各プラットフォームのSDKを使いこなし、サーバーサイドでのレシート検証や厳密なテストを行うなど、高度な技術力が要求されます。

アプリ内課金の導入は、単なる機能追加ではありません。それは、アプリのビジネスモデルそのものを設計し、ユーザーと長期的な関係を築いていくという、奥深く、挑戦しがいのある取り組みです。もし自社での実装に困難を感じる場合は、本記事で紹介したような専門の開発会社に相談することも、失敗のリスクを減らし、成功の確率を高めるための賢明な選択肢となるでしょう。

この記事が、あなたのアプリビジネスを次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。