現代のソフトウェア開発において、品質とスピードの両立は永遠の課題です。次々と生まれる新しいビジネス要求、頻繁な仕様変更、そして複雑化するシステム。こうした変化の激しい環境下で、いかにして堅牢で保守性の高いソフトウェアを効率的に開発するか。その答えの一つとして、多くの開発現場で注目されているのが「テスト駆動開発(TDD)」です。

本記事では、テスト駆動開発(TDD)の基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な進め方、そして効果的な学習方法までを網羅的に解説します。TDDは単なるテスト手法ではありません。それは、ソフトウェアの設計を改善し、開発者の自信と生産性を向上させるための強力な思考プロセスであり、開発文化そのものを変革する力を持っています。この記事を通じて、TDDの本質を理解し、あなた自身の開発プラクティスに取り入れるための一歩を踏み出しましょう。

目次

テスト駆動開発(TDD)とは

ソフトウェア開発の世界における品質保証の考え方は、時代とともに進化を遂げてきました。その中で、特にアジャイル開発の文脈で重要視されるようになったのが、テスト駆動開発(Test-Driven Development、以下TDD)です。この章では、TDDの基本的な概念と、なぜ今これほどまでに注目されているのか、そして従来の手法と何が違うのかを掘り下げていきます。

テスト駆動開発が注目される理由

テスト駆動開発(TDD)とは、プロダクトコード(製品として動作するコード)を記述する前に、そのコードを検証するためのテストコードを先行して記述する開発手法です。この「テストを先に書く」というアプローチが、TDDの最も特徴的な点であり、多くの利点をもたらす源泉となっています。

近年、TDDがこれほどまでに注目を集める背景には、いくつかの重要な要因があります。

第一に、ソフトウェアに対する要求の高度化と複雑化が挙げられます。現代のシステムは、単一の機能を提供するだけでなく、多くの外部サービスと連携し、膨大なデータを扱い、常に変化するビジネス環境に即応しなければなりません。このような複雑なシステムにおいて、後工程でまとめてテストを行う従来の手法では、バグの発見が遅れ、手戻りのコストが膨大になるリスクが高まります。TDDは、機能実装の非常に早い段階でバグを検知し、修正することを可能にするため、開発の安定性と予測可能性を大きく向上させます。

第二に、アジャイル開発の普及です。アジャイル開発では、短いサイクル(イテレーション)を繰り返しながら、顧客からのフィードバックを素早く反映し、ソフトウェアを漸進的に成長させていきます。このプロセスでは、頻繁な仕様変更や機能追加が前提となります。TDDによって構築された、網羅的なテストコードに裏打ちされたコードベースは、このような変更に対する強力なセーフティネットとして機能します。開発者は「変更によって既存の機能が壊れていないか」を即座に確認できるため、安心してリファクタリング(コードの内部構造の改善)や機能追加に臨むことができます。これにより、アジャイル開発が目指す「変化への迅速な対応」が技術的な側面から強力にサポートされます。

第三に、開発者の生産性と心理的安全性の向上への関心が高まっている点です。TDDは、次に何をすべきかを明確にする道しるべとなります。テストを書くことで、実装すべき機能の仕様が具体的になり、思考が整理されます。また、「レッド(失敗)→グリーン(成功)」という短いサイクルの達成感を積み重ねることで、開発者はモチベーションを維持しやすくなります。何より、堅牢なテストスイートが存在することは、「自分の変更がシステム全体を破壊するかもしれない」という恐怖から開発者を解放し、より創造的で大胆な改善に取り組むための心理的な安全性をもたらします。

これらの理由から、TDDは単なるテスト技法ではなく、高品質で保守性の高いソフトウェアを継続的に提供するための、体系化された開発プロセスおよび設計思想として、多くの先進的な開発チームに採用されています。

従来の開発手法との違い

TDDの革新性を理解するためには、従来一般的だった開発手法との比較が有効です。ここでは、コードを書き終えた後にテストを行う「テストラスト(Test-Last)」アプローチとの違いを明確にします。

従来の開発プロセスでは、多くの場合、「要件定義 → 設計 → 実装 → テスト」というウォーターフォール的な流れをたどります。このモデルでは、テストは開発サイクルの最終段階に位置づけられ、実装された機能が仕様通りに動作するかを「検証」する役割を担います。

一方、TDDではこの順序が逆転します。TDDのサイクルは「テストの記述 → 実装 → リファクタリング」です。テストはもはや開発の後工程ではなく、実装の前に「これから作るべき機能の仕様を定義する」役割を果たします。つまり、テストコードがプロダクトコードの振る舞いを決定づける、実行可能な仕様書として機能するのです。

この違いをより具体的に理解するために、以下の表で両者を比較してみましょう。

| 項目 | テスト駆動開発 (TDD) | 従来の手法 (テストラスト) |

|---|---|---|

| 開発の流れ | テスト → 実装 → リファクタリングの短いサイクルを繰り返す | 要件定義 → 設計 → 実装 → テストという線形の流れ |

| テストの役割 | 設計の指針であり、実行可能な仕様書となる | 実装された機能の品質を保証するための検証作業 |

| バグ発見の時期 | 実装直後の非常に早い段階で発見される | 開発サイクルの後期(テスト工程)で発見される |

| 設計の質 | テスト容易性を意識するため、シンプルで疎結合な設計になりやすい | 設計者の経験やスキルに大きく依存し、複雑になりがち |

| ドキュメント | テストコードそのものが仕様書の役割を兼ねる | 別途、仕様書を作成し、コードの変更に合わせて保守する必要がある |

| 開発者の心理 | テストに守られている安心感から、自信を持って変更できる | 変更による影響範囲が不明瞭で、デグレードへの不安がつきまとう |

このように、TDDと従来の手法との最も本質的な違いは、テストを「品質保証の最終防衛ライン」と捉えるか、「設計を駆動し、仕様を定義するためのツール」と捉えるかという哲学の差にあります。TDDは、テスト活動を開発プロセスの中心に据えることで、品質、設計、開発者の生産性といった複数の側面にポジティブな影響を与えるパラダイムシフトなのです。

テストファーストとの違い

TDDについて学ぶ際、しばしば「テストファースト(Test-First)」という言葉と混同されることがあります。両者は密接に関連していますが、同一の概念ではありません。その違いを正確に理解することは、TDDの本質を掴む上で非常に重要です。

テストファーストとは、文字通り「プロダクトコードを書く前に、テストコードを先に書く」というプラクティスそのものを指します。これはTDDのサイクルにおける最初のステップであり、TDDを実践するための前提条件と言えます。

しかし、TDDは単にテストを先に書くだけでなく、「レッド・グリーン・リファクタリング」という明確なサイクルを持つ、より包括的な開発プロセスです。TDDの真の価値は、テストファーストに加えて、特に「リファクタリング」のステップが含まれている点にあります。

テストファーストを実践するだけでは、テストが通るコードを書いた時点でサイクルが終了してしまいます。これでもバグの早期発見というメリットは得られますが、コードの品質や設計の改善までには踏み込みません。テストをパスするためだけに書かれたコードは、場当たり的で汚い、あるいは非効率的な実装のまま放置される可能性があります。

それに対して、TDDでは「グリーン(テストが成功した状態)」にした後、必ず「リファクタリング」のステップを踏みます。このステップでは、テストが成功しているというセーフティネットに守られながら、コードの可読性を高め、重複をなくし、設計をクリーンに改善します。つまり、TDDの目的は、単に動作するコードを書くことだけでなく、持続可能で保守性の高いコードを育てることにあるのです。

要約すると、以下のようになります。

- テストファースト: 「テストを先に書く」という行為・原則。TDDの構成要素の一つ。

- テスト駆動開発(TDD): 「レッド(失敗するテスト)・グリーン(パスする実装)・リファクタリング(設計改善)」という規律あるサイクル全体。テストを起点として、設計を継続的に改善していく開発手法。

したがって、「TDDを実践している」ということは、必然的に「テストファーストを実践している」ことになりますが、その逆は必ずしも真ではありません。TDDの神髄は、テストファーストというプラクティスを核としながら、リファクタリングを通じてコードの設計品質を絶えず向上させていく、その継続的な改善サイクルにあると言えるでしょう。

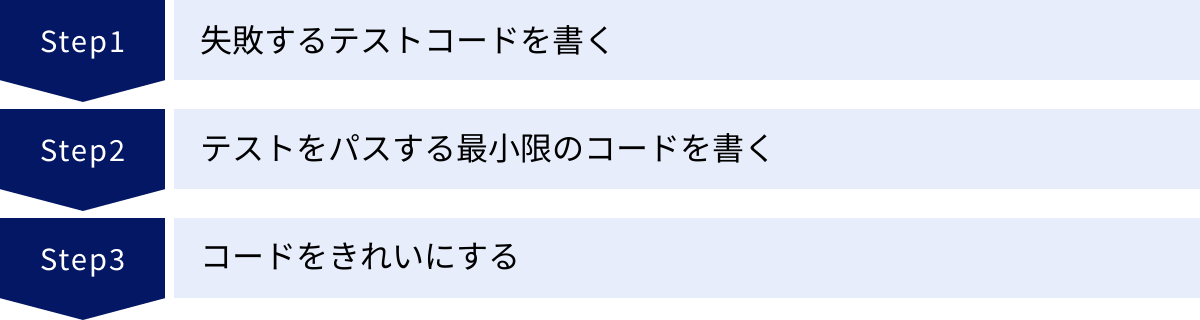

テスト駆動開発の基本サイクル「レッド・グリーン・リファクタリング」

テスト駆動開発(TDD)の心臓部とも言えるのが、「レッド・グリーン・リファクタリング」という非常にシンプルかつ強力なサイクルです。このサイクルは、開発者が一度に考えるべきことを限定し、小さなステップを確実に積み重ねていくことで、複雑な問題にも系統的にアプローチすることを可能にします。この章では、TDDの基本サイクルを構成する3つのフェーズ、それぞれの目的と具体的な作業内容について詳しく解説します。

レッド:失敗するテストコードを書く

TDDのサイクルは、プロダクトコードを書くことではなく、まず「失敗するテストコード」を書くことから始まります。このフェーズは、テスト結果が「赤(Red)」で表示されることから「レッドフェーズ」と呼ばれます。一見すると、わざわざ失敗するコードを書くのは非効率に思えるかもしれません。しかし、このステップにはTDDを成功させるための極めて重要な目的がいくつも含まれています。

第一の目的は、これから実装する機能の「仕様を明確に定義する」ことです。テストコードは、ある入力に対してどのような出力(振る舞い)が期待されるかを記述します。例えば、「2と3を加算するadd(2, 3)という関数は、結果として5を返すべきである」という仕様を、assertEquals(5, calculator.add(2, 3))のようなコードとして表現します。この作業を通じて、開発者は曖昧な要求を具体的なコードレベルの仕様に落とし込み、何を達成すればゴールなのかを正確に把握できます。これにより、実装の方向性が定まり、手戻りや勘違いを防ぐことができます。

第二の目的は、テストフレームワークが正しく機能しているかを確認することです。もし最初に書いたテストが、実装が存在しないにもかかわらず成功(グリーン)してしまったら、そのテスト自体に何か問題がある(例えば、検証ロジックが間違っているなど)と考えられます。最初に「レッド」を確認することで、そのテストが意味のある検証を行っていることを保証し、偽陽性(False Positive)、つまり「バグがあるのにテストが成功してしまう」という最も危険な状況を回避できます。

第三の目的は、開発のスコープを限定することです。レッドフェーズで書くテストは、一度に一つの、非常に小さな機能に限定します。例えば、「正の整数の足し算」というテストを書いたら、次は「負の整数を含む足し算」のテスト、その次は「ゼロを含む足し算」のテスト、といった具合です。この小さなステップにより、開発者は一度に一つのことだけに集中でき、複雑な問題を扱いやすい大きさに分解して取り組むことができます。

【具体例:電卓の加算機能】

- 目標設定: 2つの整数を加算する機能を作る。

- テストコード記述:

Calculatorクラスのaddメソッドをテストするコードを書きます。

java

// この時点では Calculator クラスも add メソッドも存在しない

@Test

void testAddTwoPositiveNumbers() {

Calculator calculator = new Calculator();

int result = calculator.add(2, 3);

assertEquals(5, result); // 2 + 3 は 5 になるはず

} - 実行と確認: このテストコードを実行します。

Calculatorクラスやaddメソッドが存在しないため、コンパイルエラーになるか、実行時エラーで失敗します。IDE上ではテスト結果が「レッド」で表示されます。これでレッドフェーズは完了です。

このフェーズで重要なのは、完璧なテストを最初から書こうとしないことです。まずは最もシンプルで代表的なケースから始め、サイクルを回しながら徐々にエッジケース(境界値や異常系)のテストを追加していくのがTDDの流儀です。

グリーン:テストをパスする最小限のコードを書く

レッドフェーズで失敗するテストを定義したら、次のステップは、そのテストを成功させる(グリーンにする)ためのプロダクトコードを記述することです。このフェーズは、テスト結果が「緑(Green)」で表示されることを目指すため、「グリーンフェーズ」と呼ばれます。

グリーンフェーズにおける最も重要なルールは、「テストをパスさせるために必要最小限の、そして最もシンプルなコードを書く」ことです。ここでは、コードの美しさ、将来の拡張性、パフォーマンスなどは一切考慮しません。目的はただ一つ、先ほどレッドだったテストを、いかに早くグリーンに変えるか、です。

この「最小限のコード」という制約は、TDD初心者にとっては奇妙に感じられるかもしれません。例えば、先ほどのadd(2, 3)が5を返すテストをパスさせるためだけに、以下のようなコードを書くことも許容されます。

public class Calculator {

public int add(int a, int b) {

return 5; // とにかくテストをパスさせる!

}

}

このコードは明らかに汎用性がなく、「正しい」実装とは言えません。しかし、TDDの文脈においては、これは完全に正当なステップです。なぜなら、この「ズル」のような実装は、次のテストによって暴かれるからです。例えば、次にadd(3, 4)が7を返すというテストを追加すれば、return 5;という実装では即座に失敗(レッド)します。このプロセスを通じて、実装は徐々に汎用的で正しい形(この場合は return a + b;)へと「駆動」されていきます。

このアプローチには、いくつかのメリットがあります。

- YAGNI原則(You Ain’t Gonna Need It – それはまだ必要ない)の実践: 開発者は、将来必要になるかもしれないと推測して過剰な機能や複雑なロジックを実装しがちです。グリーンフェーズの制約は、現在要求されている仕様(テストで定義された仕様)だけを実装することを強制し、コードの肥大化や不必要な複雑さを防ぎます。

- フィードバックループの高速化: 複雑な実装を一度に行おうとすると、デバッグに時間がかかり、何が問題なのかを特定するのが難しくなります。最小限の変更で素早くグリーンにすることで、小さな成功体験を積み重ね、開発のリズムを維持します。

- 問題の分離: もし最小限の変更を加えたにもかかわらずテストがパスしない場合、問題はそのごくわずかな変更箇所にあることが明らかです。これにより、デバッグの範囲が劇的に狭まり、問題解決が容易になります。

グリーンフェーズの目標は、「動くきれいなコード」ではなく、「動くことを証明されたコード」を素早く手に入れることです。コードの「きれいさ」については、次のリファクタリングフェーズで専門的に扱います。この関心の分離こそが、TDDが開発者の認知的な負荷を軽減し、集中力を維持させる秘訣なのです。

リファクタリング:コードをきれいにする

レッドフェーズで仕様を定義し、グリーンフェーズでそれを満たす最小限のコードを実装したら、TDDサイクルの最後の、そしておそらく最も重要なステップである「リファクタリング(Refactoring)」に移ります。リファクタリングとは、「外部から見たときの振る舞いを変えずに、内部の構造を改善すること」を指します。

このフェーズの目的は、グリーンフェーズで「とりあえず動くようにした」コードを、より理解しやすく、保守しやすく、効率的なコードに磨き上げることです。TDDにおけるリファクタリングの最大の強みは、常にグリーンである(すべてのテストが成功している)という強力なセーフティネットの上で作業できることです。コードに変更を加えるたびにテストスイートを実行し、もし誤って機能を壊してしまっても(テストがレッドになっても)、即座にそれを検知し、安全に変更を元に戻すことができます。この安心感が、大胆かつ継続的なコード改善を可能にするのです。

リファクタリングフェーズで取り組むべき具体的な改善点には、以下のようなものがあります。

- 重複の排除(DRY – Don’t Repeat Yourself): コード内やテストコード内に存在する同じようなロジックを一つにまとめ、再利用可能なメソッドやクラスに抽出します。これは、将来の仕様変更時に修正箇所を1箇所に限定し、バグの混入を防ぐために非常に重要です。

- 命名の改善: 変数名、メソッド名、クラス名が、その役割や意図を正確に表しているかを見直します。

tempやdataのような曖昧な名前ではなく、customerAddressやcalculateTotalPriceのような具体的な名前にすることで、コードの可読性は劇的に向上します。 - 複雑なロジックの単純化: 長大で複雑なメソッドを、より小さく、単一の責任を持つ複数のメソッドに分割します。ネストが深すぎる条件分岐(if-else)を、よりシンプルな構造(ポリモーフィズムなど)に置き換えることも含まれます。

- マジックナンバーの排除: コード中に直接書かれた意味不明な数値(例:

if (status == 2))を、意味のわかる定数(例:const int STATUS_APPROVED = 2;)に置き換えます。

【具体例:電卓の加算機能のリファクタリング】

- グリーンフェーズの状態:

- テスト1:

add(2, 3)→5 - テスト2:

add(4, 5)→9 - 実装:

public int add(int a, int b) { return a + b; }

この時点では、実装はすでに汎用的でシンプルなので、大きなリファクタリングは不要かもしれません。

- リファクタリングの検討:

- もしグリーンフェーズで

if (a == 2 && b == 3) return 5; else if (a == 4 && b == 5) return 9;のような実装をしていた場合、このフェーズでreturn a + b;という本質的なロジックに改善します。 - クラス名

Calculatorやメソッド名addは適切か? 変数名a,bはもっと分かりやすくfirstNumber,secondNumberにすべきか? などを検討します。 - リファクタリングを行うたびに、必ずテストを実行し、グリーンが維持されていることを確認します。

この「レッド・グリーン・リファクタリング」のサイクルを、機能が完成するまで何度も何度も、数分から数十分という非常に短い間隔で繰り返します。この地道なサイクルの繰り返しこそが、最終的にクリーンで、堅牢で、変更に強いソフトウェアを構築するための王道なのです。

テスト駆動開発と関連手法との違い

テスト駆動開発(TDD)は、現代のソフトウェア開発における強力なプラクティスですが、単独で存在するわけではありません。アジャイル開発、ビヘイビア駆動開発(BDD)、受け入れテスト駆動開発(ATDD)など、他の多くの開発手法や概念と密接に関連しています。これらの手法との関係性や違いを理解することは、TDDをプロジェクトの文脈の中で適切に位置づけ、その効果を最大限に引き出すために不可欠です。この章では、TDDとこれらの関連手法との関係性を解き明かしていきます。

アジャイル開発との関係

TDDは、アジャイル開発の価値と原則を技術的に具現化するための、極めて重要な実践手法(プラクティス)の一つです。アジャイル開発は、特定の技法を指す言葉ではなく、「個人と対話を、包括的なドキュメントよりも」「動くソフトウェアを、計画に従うことよりも」といった価値観を重視する、ソフトウェア開発へのアプローチ全体を指す傘のような言葉です。その目的は、不確実性の高い環境下で、変化に迅速かつ柔軟に対応しながら、顧客に価値を提供し続けることです。

TDDとアジャイル開発がなぜこれほどまでに相性が良いのか、その理由は以下の点に集約されます。

- 変化への対応力: アジャイル開発の核心は「変化への適応」です。顧客の要求は変わり、ビジネスの優先順位も変動します。TDDを実践することで、網羅的なテストスイートという強力なセーフティネットが構築されます。これにより、開発者は既存の機能を破壊する恐怖(デグレード)を感じることなく、大胆な仕様変更や機能追加、リファクタリングに臨むことができます。テストが即座にフィードバックをくれるため、変更による影響を瞬時に把握し、安全にコードを修正できるのです。

- 動くソフトウェアの重視: アジャイルマニフェストは「動くソフトウェア」を重視します。TDDは、常にテストがパスする状態(グリーン)を維持しながら開発を進めます。これは、どの時点においてもソフトウェアが「定義された仕様通りに動いている」ことを意味します。短いイテレーションの終わりには、いつでもリリース可能な、品質の保証されたソフトウェアが手元にある状態を維持しやすくなります。

- 継続的な設計改善: 伝統的なウォーターフォール開発では、最初に「完璧な」設計を行うことを目指しますが、アジャイル開発では、設計は一度で決まるものではなく、開発プロセスを通じて継続的に進化していくものだと考えます。TDDの「リファクタリング」フェーズは、まさにこの「漸進的な設計改善」を実践するための仕組みです。テストに守られているため、初期のシンプルな設計から始め、要求が明確になるにつれて、より洗練された設計へと安全に進化させることができます。

- フィードバックループの短縮: アジャイル開発は、迅速なフィードバックを重視します。TDDの「レッド・グリーン・リファクタリング」は、数分から数十分単位の非常に短いフィードバックループを形成します。自分の書いたコードが正しいかどうかのフィードバックを即座に得られるため、開発者は正しい方向に進んでいるという確信を持ちながら、リズム良く開発を進めることができます。

特に、アジャイル開発手法の一つであるエクストリーム・プログラミング(XP)では、TDDはペアプログラミングや継続的インテグレーションと並ぶ、中心的なプラクティスとして位置づけられています。TDDは、アジャイル開発の哲学を日々のコーディングレベルで支える、具体的かつ強力な技術的基盤と言えるでしょう。

BDD(ビヘイビア駆動開発)との違い

ビヘイビア駆動開発(Behavior-Driven Development、以下BDD)は、TDDから派生し、そのアイデアをさらに発展させた開発手法です。TDDとBDDは「テストが開発を駆動する」という点で共通していますが、その焦点と目的、そして関係者の巻き込み方に大きな違いがあります。

TDDの主な焦点は、開発者の視点から見た「コードの単体(ユニット)が正しく実装されているか」という技術的な正しさにあります。テストはプログラミング言語で記述され、add(2, 3)が5を返すといった、クラスやメソッドレベルの振る舞いを検証します。その主な目的は、コードの品質を高め、リファクタリングを容易にすることにあります。

一方、BDDは、ビジネスの視点、つまり顧客やプロダクトオーナー、テスターといった非開発者(ステークホルダー)の視点から見た「ソフトウェアの振る舞い(ビヘイビア)が期待通りか」に焦点を当てます。BDDの目的は、単にコードの品質を保証するだけでなく、開発者と非開発者の間のコミュニケーションを円滑にし、全員がソフトウェアの仕様について共通の理解を持つことを目指します。

この目的を達成するために、BDDでは「Gherkin(ガーキン)」のような、自然言語に近い構造化された言語を用いてテストシナリオを記述します。このシナリオは、Given-When-Then(前提-操作-結果)という形式で書かれるのが一般的です。

- Given: ある前提条件(システムの初期状態)

- When: ある操作(ユーザーのアクション)

- Then: 期待される結果(システムの振る舞い)

【具体例:ATMの現金引き出しシナリオ】

Feature: 口座からの現金引き出し

Scenario: 口座残高が十分にある場合

Given 口座に10,000円の残高がある

And カードが有効である

When 5,000円を引き出す

Then 現金5,000円が排出される

And 口座残高は5,000円になる

このシナリオは、プログラマーでなくても容易に理解できます。このシナリオを「実行可能な仕様書」として開発者、テスター、ビジネス担当者が共同で作成し、合意形成を図ります。開発者は、このシナリオを自動テストに変換し、そのテストがパスするようにシステムを実装します。

TDDとBDDの違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | テスト駆動開発 (TDD) | ビヘイビア駆動開発 (BDD) |

|---|---|---|

| 主な視点 | 開発者(技術的な正しさ) | ビジネス関係者(システムの振る舞い) |

| テスト対象 | コードのユニット(クラス、メソッド) | ソフトウェアの機能・フィーチャー(ユーザーシナリオ) |

| 記述言語 | プログラミング言語(JUnit, RSpecなど) | 自然言語に近い構造化言語(Gherkinなど) |

| 主な目的 | コード品質の向上、設計の改善 | 関係者間の共通理解の構築、認識齟齬の解消 |

| コミュニケーション | 主に開発チーム内で完結 | 開発者、テスター、ビジネス担当者間のコラボレーションを促進 |

TDDとBDDは排他的な関係ではなく、むしろ相互補完的な関係にあります。BDDで定義された高レベルの受け入れシナリオ(フィーチャーレベルのテスト)をパスさせるために、内部の実装をTDDのサイクル(ユニットレベルのテスト)を回しながら開発していく、という組み合わせが非常に強力です。BDDが「何を作るべきか」を定義し、TDDが「それをどう正しく作るか」を保証する、という役割分担が可能です。

ATDD(受け入れテスト駆動開発)との違い

受け入れテスト駆動開発(Acceptance Test-Driven Development、以下ATDD)もまた、TDDから派生した開発手法であり、前述のBDDと非常に近い概念です。実際、多くの文脈でATDDとBDDはほぼ同義として扱われることもありますが、その起源や強調する点にわずかな違いがあります。

ATDDの名称が示す通り、この手法は「受け入れテスト(Acceptance Test)」に強くフォーカスします。受け入れテストとは、開発されたソフトウェアが顧客やユーザーの要求を満たしているかどうかを判断するためのテストです。ATDDでは、この受け入れテストを開発が始まる「前」に、顧客、開発者、テスターの三者(Three Amigos)が協力して作成します。

ATDDの核心は、このコラボレーションのプロセスにあります。

- 議論: 開発を始める前に、顧客(またはその代理であるプロダクトオーナー)、開発者、テスターが集まり、これから開発する機能について話し合います。

- 受け入れ基準の定義: 話し合いを通じて、機能が「完成した」と見なされるための具体的な受け入れ基準を、明確で検証可能なテストの形で定義します。これらのテストは、しばしばBDDと同様に

Given-When-Then形式で記述されます。 - 開発: 開発者は、定義された受け入れテストがすべて成功(グリーン)することを目指して、開発を進めます。個々の機能の実装には、TDDのサイクルが用いられることが推奨されます。

- 完了: すべての受け入れテストがパスしたとき、その機能は要求を満たしたと見なされ、開発は完了です。

ATDDとBDDの主な違いは、その力点の置き方にあります。

- ATDD: 「何を作るか」を定義するための受け入れテスト作成のコラボレーションプロセスそのものを強調します。成果物である「テスト」よりも、そこに至るまでの「対話」を重視する傾向があります。

- BDD: 受け入れテストを記述するための言語(Gherkin)やツールセットに焦点を当て、システムの「振る舞い」を正確に記述することを強調します。プロセスよりも、成果物である「実行可能な仕様書」の側面に光が当たることが多いです。

しかし、どちらの手法も「ビジネス要求を、実行可能で unambiguous(曖昧さのない)なテストとして早期に定義し、それを開発のゴールとする」という根本的な思想は共通しています。

TDD、BDD、ATDDの関係性は、テストの粒度やスコープで整理することができます。

- TDD (ユニットテスト): 開発者がコードの内部品質を保証するための、最も低いレベル(メソッドやクラス単位)のテスト。

- BDD/ATDD (受け入れテスト/機能テスト): 顧客やビジネスの視点から、ソフトウェアの外部的な振る舞いが要求を満たしているかを保証するための、より高いレベル(ユーザーシナリオやフィーチャー単位)のテスト。

これらは対立するものではなく、テストのピラミッドを構成する異なるレイヤーとして、一つのプロジェクト内で共存させることが理想的な姿です。高レベルのATDD/BDDサイクルが外側のループを形成し、その内部でTDDの短いサイクルが何度も回ることで、ビジネス要求からコードの実装までがテストによって一貫して駆動される、堅牢な開発プロセスが実現します。

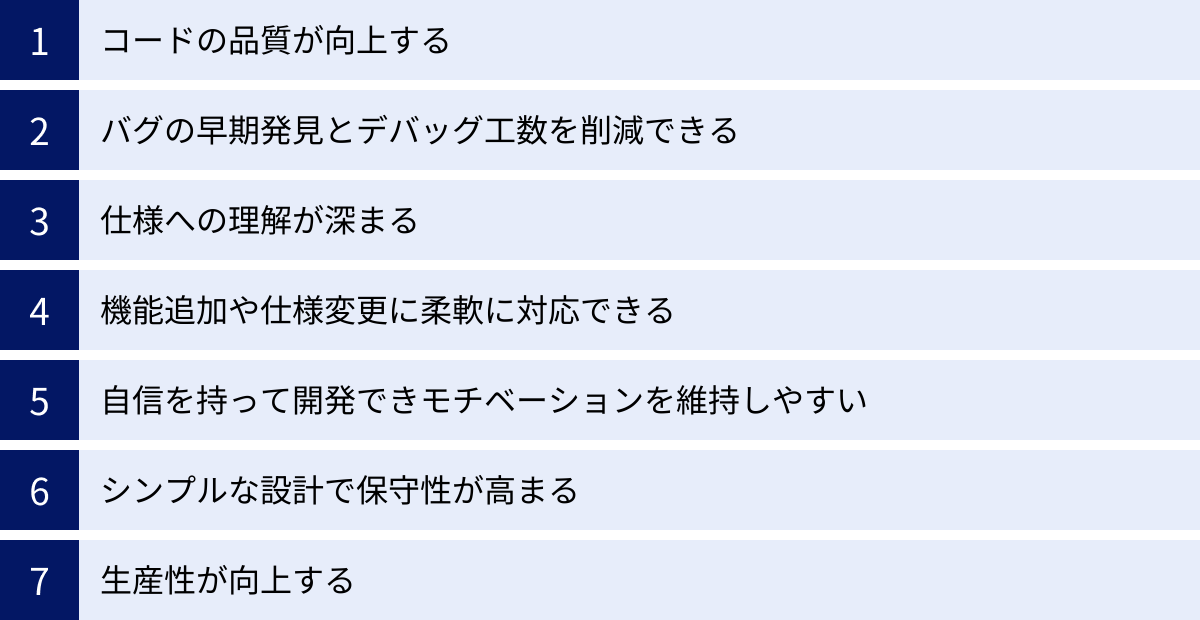

テスト駆動開発の7つのメリット

テスト駆動開発(TDD)を導入するには、学習コストや初期工数の増加といったハードルが伴います。それでもなお、多くの開発チームがTDDを実践しようと試みるのは、それを上回る大きなメリットが存在するからです。TDDは単にバグを減らすだけでなく、コードの品質、設計、開発プロセス全体、さらには開発者のマインドセットにまでポジティブな影響を及ぼします。この章では、TDDがもたらす7つの主要なメリットについて、その理由とともに深く掘り下げていきます。

① コードの品質が向上する

TDDを実践することによる最も直接的で分かりやすいメリットは、コードの品質、特にその堅牢性(ロバストネス)が向上することです。これは主に二つの側面から説明できます。

一つ目は、必然的に高いテストカバレッジが達成される点です。TDDでは、プロダクトコードは「テストをパスさせるため」にのみ記述されます。つまり、テストが存在しないコードは一行も書かれないのが原則です。これにより、開発されたすべてのロジックが、少なくとも一つのテストによって検証されている状態が自然に作り出されます。カバレッジ率100%が常に目標ではありませんが、TDDを実践すると、主要なロジックパスはほぼ網羅され、結果として非常に高いカバレッジが維持されます。これにより、意図しない振る舞いをするコードがプロダクション環境に紛れ込むリスクを大幅に低減できます。

二つ目は、リファクタリングが継続的に行われる点です。TDDのサイクルには「リファクタリング」が不可欠なステップとして組み込まれています。開発者は、テストが通る状態(グリーン)を確保した上で、コードの可読性を高め、重複を排除し、設計を改善する作業に専念します。この「常に掃除をする」習慣により、コードの「技術的負債」が蓄積されるのを防ぎます。コードは常にクリーンで理解しやすい状態に保たれるため、将来の自分や他の開発者がコードを読んだり修正したりする際の負担が軽減され、新たなバグを生み出す可能性も低くなります。結果として、ソフトウェアは長期にわたって健全な状態を維持しやすくなります。

② バグの早期発見とデバッグ工数を削減できる

従来の開発プロセスでは、バグは開発サイクルの後期、つまり結合テストやシステムテストのフェーズで発見されることが多くありました。後期で発見されたバグは、いつ、どこで、なぜ混入したのかを特定するのが困難であり、その調査と修正には多大な時間とコストを要します。

TDDは、この問題を根本的に解決します。TDDでは、バグは実装直後、数分以内に発見されます。新しい機能を追加するためのテストを書き(レッド)、それをパスさせるためのコードを書いた(グリーン)直後に、もし別の既存のテストが失敗(レッド)すれば、今加えた変更が原因でデグレードが発生したことが即座にわかります。問題の原因となったコードの範囲が、直前のわずかな変更箇所に限定されるため、バグの原因特定は非常に容易です。

これは、ソフトウェア開発における「バグ修正のコストは、発見が遅れるほど指数関数的に増大する」という経験則に対する、極めて効果的な処方箋です。バグをその場で潰していくことで、デバッグに費やされる時間を大幅に削減できます。開発者は、延々と続くデバッグ作業に疲弊する代わりに、新しい価値を生み出す創造的な作業により多くの時間を注ぐことができるようになります。結果として、開発全体のリードタイムが短縮され、生産性の向上に直結します。

③ 仕様への理解が深まる

TDDは、開発者が機能の仕様を深く、かつ正確に理解するための強力なツールとなります。プロダクトコードを書き始める前にテストコードを書くという行為は、曖昧な要求を具体的で実行可能な仕様に変換するプロセスそのものです。

テストコードを書くためには、「この関数にこの値を渡したら、何が返ってくるべきか?」「もし異常な値(nullや負の数など)が入力されたら、どのような例外を投げるべきか?」「この処理の成功条件と失敗条件は何か?」といったことを、コードレベルで明確に定義しなければなりません。この思考プロセスを通じて、開発者は仕様の細部にまで注意を払うようになり、プロダクトオーナーや設計者が意図した振る舞いを正確に把握することができます。

もし仕様に曖昧な点や矛盾があれば、テストコードを書く段階でそれが明らかになります。例えば、「ユーザーを登録する」という機能のテストを書こうとしたとき、「同じメールアドレスでの重複登録は許可するのか、エラーにすべきか?」という疑問が浮かびます。この疑問をコードに落とし込む前にプロダクトオーナーに確認することで、手戻りの原因となる仕様の誤解を未然に防ぐことができます。

さらに、こうして作られたテストスイートは、「動く仕様書(Living Documentation)」として機能します。従来の静的な仕様書は、コードの変更に追随できずに陳腐化しがちですが、テストコードはプロダクトコードと常に一体です。プロダクトコードが変更されれば、関連するテストも修正されなければならず、常に最新の仕様を反映し続けます。新しい開発者がプロジェクトに参加した際も、テストコードを読むことで、システムの各部分がどのように振る舞うべきかを迅速に理解できます。

④ 機能追加や仕様変更に柔軟に対応できる

現代のソフトウェア開発、特にアジャイル開発では、仕様変更は例外ではなく、日常的な出来事です。TDDは、このような変化の激しい環境において真価を発揮します。

その理由は、TDDによって構築された包括的なテストスイートが、心理的なセーフティネットとして機能するからです。テストがないコードベースでは、一つの変更がシステムのどこに影響を及ぼすか予測が難しく、開発者はデグレードを恐れて大胆な変更をためらいがちです。機能追加やリファクタリングは、常に「何かを壊してしまうかもしれない」という不安との戦いになります。

しかし、TDDで開発されたシステムでは、状況は一変します。新しい機能を追加したり、既存のロジックを修正したりした後、テストスイート全体を実行するだけで、その変更が意図しない副作用(リグレッション)を引き起こしていないかを即座に検証できます。もしテストが一つでも失敗すれば、影響があった箇所がピンポイントで特定され、迅速に対応できます。

この「壊してもすぐにわかる」という安心感が、開発者に自信を与え、仕様変更やリファクタリングへの心理的な抵抗を劇的に低減します。コードベースは硬直化することなく、常に柔軟で変更しやすい状態に保たれます。これにより、ビジネス環境の変化や顧客からのフィードバックに迅速に対応し、ソフトウェアを継続的に改善していくことが可能になります。これは、アジャイル開発が目指す「変化への適応」を技術面から強力にサポートする、TDDの非常に大きなメリットです。

⑤ 自信を持って開発できモチベーションを維持しやすい

ソフトウェア開発は、時に精神的な消耗を伴う知的労働です。複雑なロジック、見えないバグ、迫りくる納期といったプレッシャーは、開発者の自信を蝕み、モチベーションを低下させる原因となり得ます。TDDは、こうした開発者の心理面にも良い影響を与えます。

前述の通り、テストというセーフティネットは、開発者に心理的な安全性をもたらします。自分の書いたコードが正しいことを客観的なテストが証明してくれるため、自信を持ってコードをコミットし、次のタスクに進むことができます。

また、TDDの「レッド・グリーン・リファクタリング」という短いサイクルは、開発プロセスに心地よいリズムを生み出します。

- レッド: 解決すべき課題が明確になる。

- グリーン: 小さな課題を解決し、達成感を得る。

- リファクタリング: コードをより良くするという創造的な活動に取り組む。

この小さな成功体験の積み重ねは、ゲームをクリアしていくような感覚に似ており、開発者のモチベーションを維持する上で非常に効果的です。巨大で先の見えないタスクに立ち向かうのではなく、具体的で達成可能な小さなゴールを次々とクリアしていくことで、開発者は常に前進している感覚を得られます。このポジティブなフィードバックループが、燃え尽き症候群を防ぎ、持続可能な開発ペースを保つことにつながるのです。

⑥ シンプルな設計で保守性が高まる

TDDは、結果的にシンプルでクリーンな設計を促進します。これは、TDDが開発者に課す制約とプロセスから自然に導かれる効果です。

第一に、TDDはYAGNI(You Ain’t Gonna Need It – それはまだ必要ない)原則を自然に実践させます。グリーンフェーズでは、「テストをパスさせるための最小限のコード」を書くことが求められます。これにより、開発者は将来必要になるかもしれないと憶測で機能を実装する「ゴールドプレーティング(金メッキ)」を避けるようになります。結果として、その時点で本当に必要な機能だけが実装され、システムは不必要に複雑化することなく、スリムで理解しやすい状態に保たれます。

第二に、TDDはテスト容易性(Testability)の高いコードを書くことを強制します。テストを先に書くためには、テスト対象のコードがテストしやすいように設計されていなければなりません。テストしやすいコードとは、一般的に以下のような特徴を持っています。

- 関心事の分離: 一つのクラスやメソッドが、多くの責任を持ちすぎず、単一の役割に集中している。

- 疎結合: コンポーネント間の依存関係が少なく、それぞれを独立してテストできる。

- 依存性の注入(Dependency Injection): 外部の依存オブジェクト(データベースやAPIなど)を、テスト時にモックやスタブに差し替えられるようになっている。

これらの特徴は、実は「良い設計」の原則として知られているものと完全に一致します。つまり、TDDを実践する過程で、開発者は自然と凝集度が高く、結合度が低い、モジュール化されたコードを書くように導かれます。このようなコードは、理解しやすく、修正しやすく、再利用しやすいため、長期的な保守性を劇的に向上させるのです。

⑦ 生産性が向上する

「テストコードを書く分、開発時間が2倍になるのではないか?」という懸念は、TDDに対する最も一般的な誤解の一つです。短期的、あるいはTDDに不慣れなうちは、確かに開発スピードが落ちたと感じるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、TDDは開発チーム全体の生産性を向上させます。

その理由は、これまで述べてきたメリットの総和として説明できます。

- デバッグ時間の削減: バグの早期発見により、手戻りや原因調査に費やす膨大な時間が削減されます。

- 仕様確認時間の削減: 「動く仕様書」であるテストコードにより、仕様の誤解や確認のためのコミュニケーションコストが減ります。

- 保守・改修時間の削減: クリーンで変更容易なコードベースは、将来の機能追加や仕様変更を迅速かつ安全に行うことを可能にします。

- 統合問題の削減: 各ユニットが正しく動作することが保証されているため、それらを結合した際の予期せぬ問題が減少します。

開発時間全体の内訳を考えると、純粋なコーディングが占める割合は実はそれほど大きくなく、デバッグ、仕様理解、既存コードの読解、手戻りといった付随的な作業に多くの時間が費やされています。TDDは、これらの付随的な作業の時間を劇的に圧縮することで、トータルの生産性を向上させるのです。初期のテスト作成にかかる時間は、将来削減されるであろう膨大なコストに対する「投資」と考えることができます。

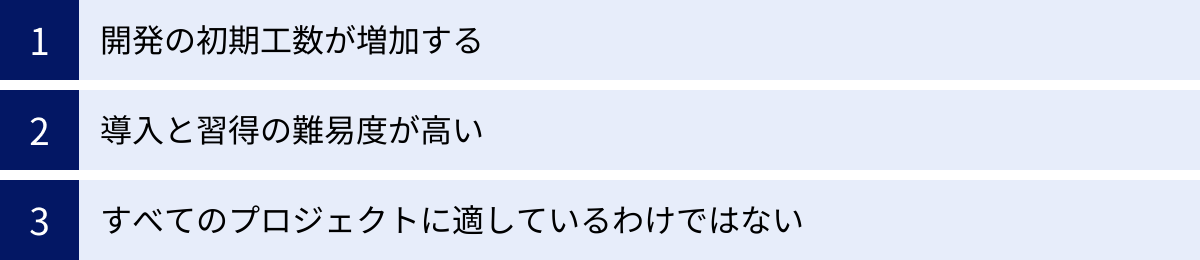

テスト駆動開発の3つのデメリット

テスト駆動開発(TDD)は多くの強力なメリットを提供する一方で、銀の弾丸ではありません。導入や実践には困難が伴い、すべての状況で最適なアプローチとは限りません。TDDの導入を成功させるためには、そのメリットだけでなく、デメリットや課題についても現実的に理解し、対策を講じることが不可欠です。この章では、TDDを実践する上で直面しがちな3つの主要なデメリットについて解説します。

① 開発の初期工数が増加する

TDDを導入する際に、チームが最初に直面する最も明白な課題は、開発初期における工数の増加です。これは特に、TDDに慣れていない開発者やチームにとっては顕著な問題となります。

工数が増加する主な理由はシンプルです。プロダクトコードに加えて、それを検証するためのテストコードも記述しなければならないため、単純に書くべきコードの量が増えます。従来の開発手法に慣れている開発者にとっては、プロダクトコードの2倍近いコードを書くような感覚になることもあります。

さらに、単にコード量が増えるだけではありません。「どのようなテストを書くべきか」を考える思考の時間も必要になります。機能の仕様を分析し、正常系だけでなく、境界値や異常系といったエッジケースを洗い出し、それらを適切なテストコードとして表現する作業は、慣れないうちはプロダクトコードを書くよりも時間がかかることさえあります。

この初期工数の増加は、特に短期的な視点で見ると、プロジェクトの進捗を遅らせる要因として捉えられがちです。納期の厳しいプロジェクトや、経営層から短期的な成果を求められている状況では、「テストを書いている暇があったら、早く機能を実装してほしい」というプレッシャーにさらされる可能性があります。

この課題に対処するためには、関係者全員がTDDを短期的なコストではなく、長期的な品質と生産性への投資として理解することが重要です。TDDがもたらす長期的なメリット(デバッグ工数の削減、保守性の向上、手戻りの防止など)が、初期の工数増を上回ることを、データや経験則に基づいて丁寧に説明し、合意形成を図る必要があります。また、最初はプロジェクト全体ではなく、一部の重要なモジュールや、新規開発の部分からスモールスタートでTDDを導入し、徐々にその効果をチーム内で可視化していくアプローチも有効です。初期の学習期間とそれに伴う生産性の低下は避けられないコストであると認識し、計画に織り込んでおくことが成功の鍵となります。

② 導入と習得の難易度が高い

TDDは、単にツールを導入すればよいというものではなく、開発者の思考様式そのものを変えるパラダイムシフトを要求します。そのため、その概念の理解とスキルの習得には、相応の学習コストと時間が必要です。

多くの開発者は、「要件を理解し、頭の中で設計し、一気にコードを書き上げる」という開発スタイルに長年慣れ親しんでいます。TDDは、この流れを「まずテストを書く」という全く逆のプロセスに変えるため、最初は強い違和感や抵抗を感じることが少なくありません。「どう進めればいいかわからない」「遠回りに感じる」といった戸惑いは、誰もが通る道です。

また、効果的なTDDを実践するためには、単にテストを書くだけでなく、いくつかの関連スキルが必要になります。

- 優れたテストを設計する能力: 何をテストし、何をテストしないのか。どのような粒度でテストを分割するのか。テストの目的を明確にし、本質的でない実装の詳細に依存しない、堅牢なテストを設計するスキルが求められます。

- テストダブル(スタブ、モックなど)の知識: データベースや外部APIなど、他のコンポーネントに依存するコードをテストする際には、それらの依存を偽のオブジェクト(テストダブル)に置き換えるテクニックが必要になります。これらの概念と使い方を正しく理解していないと、テストが複雑になりすぎたり、信頼性の低いものになったりします。

- リファクタリングのスキル: グリーンフェーズの後に、コードをより良くするためのリファクタリング能力も不可欠です。どのようなコードが「悪い匂い(Code Smell)」であり、それをどのように改善すればよいのか、という知識と経験が設計の質を左右します。

これらのスキルは一朝一夕に身につくものではなく、継続的な学習と実践、そしてチームメンバーやメンターからのフィードバックを通じて徐々に習得していくものです。チーム全体で勉強会を開いたり、ペアプログラミングを通じて知識を共有したりするなど、組織として学習をサポートする文化を醸成することが、導入のハードルを乗り越える上で非常に重要になります。個人の努力だけに頼ってしまうと、スキルのばらつきが生まれ、TDDが形骸化してしまうリスクがあります。

③ すべてのプロジェクトに適しているわけではない

TDDは非常に強力な手法ですが、万能薬ではなく、すべての種類のプロジェクトや開発タスクに等しく適しているわけではありません。TDDを無理に適用しようとすると、かえって生産性を下げてしまうケースも存在します。TDDが適用しにくい、あるいはコストに見合わない領域を理解し、適切に使い分ける判断力が求められます。

TDDが不向きとされる代表的な領域には、以下のようなものがあります。

- ユーザーインターフェース(UI)の開発: ボタンの色やレイアウトといった、見た目に関する部分のテストは、TDDで駆動するのが難しい領域です。ロジックがほとんどなく、視覚的な確認が主となるUIコンポーネントに対して厳密なTDDを適用しようとすると、テストコードが非常に壊れやすくなり(脆いテスト)、メンテナンスコストが高くつきます。ただし、UIの背後にあるロジック(プレゼンテーションロジックや状態管理など)については、TDDの適用が有効な場合も多く、UIの中でもTDDを適用する部分としない部分を見極めることが重要です。

- 探索的プログラミングやプロトタイピング: 正解となるアルゴリズムや最終的な仕様が全く定まっておらず、試行錯誤しながら最適な解決策を探求するようなタスクでは、TDDは足かせになることがあります。仕様が頻繁に、かつ根本的に変わる状況では、その都度テストを書き直すコストが大きすぎます。このような場合は、まずTDDなしで自由にコードを書いてアイデアを形にし(スパイクソリューション)、方向性が固まった後で、そのコードをTDDでリライト(再実装)するというアプローチが有効です。

- レガシーコード: テストが全く存在せず、依存関係が複雑に絡み合った巨大なコードベース(レガシーコード)に、いきなりTDDを適用するのは非常に困難です。まずは、変更を加えたい箇所に限定して、その周辺の振る舞いを保証する「キャラクターライゼーションテスト(特性記述テスト)」を追加し、安全にリファクタリングできる足場を確保してから、新しいコードをTDDで書く、といった段階的なアプローチが必要になります。(参考:『レガシーコード改善ガイド』マイケル・C・フェザーズ著)

- 使い捨てのスクリプト: 一度きりのデータ移行や、簡単な集計作業など、長期的な保守を全く意図しない使い捨てのコードに対して、TDDのコストをかけるのは過剰投資になる可能性があります。

プロジェクトの目的、性質、ライフサイクルを考慮し、TDDを適用するかどうか、またどの範囲に適用するかを戦略的に判断することが、TDDを有効に活用するための成熟した態度と言えるでしょう。

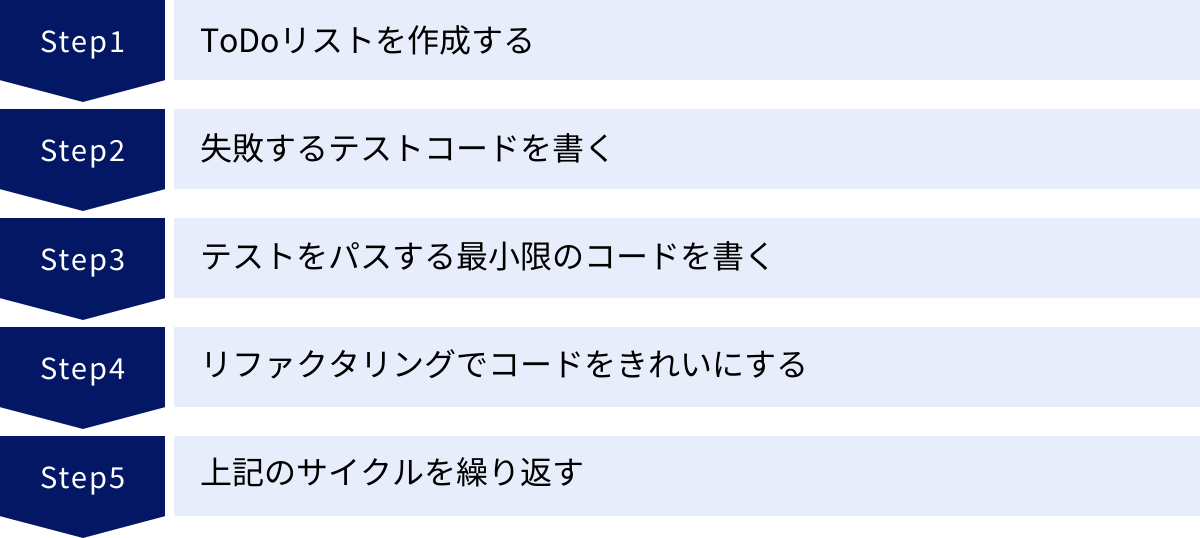

テスト駆動開発の進め方5ステップ

テスト駆動開発(TDD)の理論やメリット・デメリットを理解したら、次はいよいよ実践です。TDDは、規律ある小さなステップを繰り返し行うことで成り立っています。この章では、TDDを日々の開発業務にどのように取り入れていくのか、具体的な5つのステップに沿って、その進め方を解説します。このサイクルを体得することが、TDDマスターへの第一歩です。

① ToDoリストを作成する

本格的なコーディングを始める前に、まず行うべきは実装すべき機能を小さなタスクのリストに分解することです。これは、これから始まるTDDサイクルのロードマップとなり、開発の全体像を把握し、次に何をすべきかを明確にするための非常に重要なステップです。

このToDoリストは、詳細な設計書である必要はありません。むしろ、これから書くべきテストのリストと考えるのが適切です。ユーザーの要求や仕様を元に、実装すべき振る舞いを一つずつ、具体的な言葉で書き出していきます。

【具体例:文字列計算機のToDoリスト作成】

要求:カンマ区切りの文字列を受け取り、その中の数値を合計して返す計算機を作る。

- 空文字列を渡したら、0を返す

- “1” のように数値が1つの文字列を渡したら、その数値を返す

- “1,2” のように数値が2つの文字列を渡したら、その合計を返す

- “1,2,3” のように、未知の数の数値を扱えるようにする

- “\n”(改行)も区切り文字として扱えるようにする (“1\n2,3”)

- 負の数を渡したら、例外を投げる

- 1000より大きい数値は無視する

このように、最もシンプルなケースから始め、徐々に複雑なケースやエッジケースへと進むようにリストを並べるのがポイントです。このリストがあることで、開発者は一度に一つのタスクに集中でき、次に進むべき方向を見失うことがありません。リストの項目を一つクリアするたびにチェックを入れていくことで、進捗が可視化され、達成感も得られます。このToDoリストは、開発を進める中で新たな気づきがあれば、随時追加・修正していきます。

② 失敗するテストコードを書く(レッド)

ToDoリストが準備できたら、いよいよTDDのサイクルを開始します。リストの一番上にある、最もシンプルなタスクを選び、それを検証するためのテストコードを記述します。これが「レッド」フェーズです。

この時点では、プロダクトコードはまだ一行も存在しません。そのため、書いたテストコードはコンパイルエラーになるか、実行しても必ず失敗します。この「失敗する」ことを確認するのが、このステップのゴールです。

【具体例:ToDoリストの最初のタスク「空文字列を渡したら、0を返す」のテスト】

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class StringCalculatorTest {

@Test

void testAdd_shouldReturnZeroForEmptyString() {

StringCalculator calculator = new StringCalculator(); // まだ存在しないクラス

int result = calculator.add(""); // まだ存在しないメソッド

assertEquals(0, result); // 0が返ることを期待

}

}

このコードを書くと、IDEは StringCalculator クラスや add メソッドが見つからない、とエラーを示すはずです。これが最初の「レッド」です。次に、IDEの機能などを使ってクラスとメソッドの空の骨格だけを作成します。

public class StringCalculator {

public int add(String numbers) {

return -1; // 仮の値を返して、コンパイルを通す

}

}

この状態でテストを実行すると、assertEquals が失敗し(期待値0に対して実際は-1)、テストランナーは結果を「レッド」で表示します。これで、テストが正しく機能しており、これから実装すべき目標が明確に設定されたことになります。このステップの目的は、実装のゴールをコードで定義することです。

③ テストをパスする最小限のコードを書く(グリーン)

レッドフェーズで定義した失敗するテストを、今度は成功(グリーン)させます。この「グリーン」フェーズでの鉄則は、「テストをパスさせるためだけに、最も素早く、最もシンプルなコードを書く」ことです。

ここでは、コードの美しさや汎用性は二の次です。トリッキーな実装や、一見「ズル」に見えるようなハードコーディングも厭いません。目的はただ一つ、目の前のテストをグリーンにすることです。

【具体例:「空文字列で0を返す」テストをパスさせる】

先ほどのテストをパスさせる最も簡単な方法はなんでしょうか? それは、0を返すことです。

public class StringCalculator {

public int add(String numbers) {

return 0; // これでテストはパスする!

}

}

このコードを書いてテストを再実行すると、テストは成功し、結果は「グリーン」で表示されます。これでグリーンフェーズは完了です。

このアプローチは、問題を極限まで小さくし、一度に考えることを一つに絞るためのテクニックです。この時点でのコードが不完全であることは問題ではありません。なぜなら、次のToDoリストのタスク(例えば「”1”を渡したら1を返す」)に着手する際に、この単純な実装はすぐに破綻し、より汎用的な実装へと進化を迫られるからです。このテストによる段階的な進化こそが、TDDの本質です。

④ リファクタリングでコードをきれいにする

テストがグリーンになったら、安心してコードの改善作業に入ることができます。これが「リファクタリング」フェーズです。ここでの目的は、外部から見た振る舞い(テストが成功すること)を維持したまま、コードの内部構造をより良くすることです。

グリーンフェーズで書かれた「とりあえず動く」コードを、より可読性が高く、保守しやすく、重複のないクリーンなコードに磨き上げます。

【具体例:リファクタリングの検討】

現在の実装 return 0; は非常にシンプルなので、この時点ではリファクタリングの必要はほとんどありません。変数名やメソッド名が適切かを確認する程度でしょう。

では、サイクルを少し進めて、ToDoリストの次のタスク「”1”を渡したら1を返す」まで完了した状況を考えてみましょう。

- テスト1:

add("")->0(グリーン) - テスト2:

add("1")->1(グリーン)

この2つのテストをパスさせるための、グリーンフェーズでの実装は以下のようになるかもしれません。

public int add(String numbers) {

if (numbers.isEmpty()) {

return 0;

}

return 1; // ハードコーディング

}

このコードはテストをパスしますが、美しくはありません。ここでリファクタリングの出番です。この実装を、より汎用的な形に改善します。

// リファクタリング後のコード

public int add(String numbers) {

if (numbers.isEmpty()) {

return 0;

}

return Integer.parseInt(numbers); // 文字列を整数に変換する

}

このリファクタリングを行った後、必ずすべてのテストを再実行し、依然としてグリーンが維持されていることを確認します。このテストによる安全確認こそが、自信を持ってリファクタリングを行うための鍵です。

⑤ 上記のサイクルを繰り返す

リファクタリングが完了したら、一つのサイクルは終わりです。そして、すぐに次のサイクルが始まります。ToDoリストの次のタスクを選び、再びステップ②「失敗するテストコードを書く(レッド)」に戻ります。

- “1,2”を渡したら3を返すテストを書く(レッド)

- とりあえず3を返すコードを書くか、文字列を分割して合計するロジックを実装する(グリーン)

- コードの重複や複雑な部分をきれいにする(リファクタリング)

- …

この「ToDoリストの選択 → レッド → グリーン → リファクタリング」という短いサイクルを、ToDoリストのすべてのタスクが完了するまで、何度も何度も繰り返します。一つ一つのサイクルは、わずか数分から長くても数十分で完了するのが理想です。

この地道で規律あるサイクルの繰り返しを通じて、ソフトウェアは小さな機能の積み重ねによって、着実に、そして堅牢に成長していきます。これが、テスト駆動開発の実践的な進め方の全体像です。

テスト駆動開発のおすすめ学習方法

テスト駆動開発(TDD)は、理論を学ぶだけでは身につかず、実践を通じて初めてその価値と技術が体得できるスキルです。しかし、やみくもに始めても挫折しやすいため、効果的な学習リソースを活用し、段階的に学んでいくことが重要です。この章では、TDDをこれから学びたい、あるいはさらにスキルを深めたいと考えている方のために、おすすめの学習方法をいくつか紹介します。

おすすめの書籍で学ぶ

TDDの哲学や背景、そして具体的なテクニックを体系的に学ぶには、良質な書籍を読むことが非常に有効です。時代を超えて読み継がれる名著から、より現代的で実践的な入門書まで、自分のレベルに合った本を選んでみましょう。

テスト駆動開発入門

- 著者: Kent Beck (ケント・ベック)

- 概要: テスト駆動開発の生みの親であるケント・ベック自身による原典であり、TDDを学ぶ上でのバイブルと言える一冊です。この本は、単なる技術的なハウツー本ではありません。TDDがなぜ生まれたのか、その背後にある思想や哲学、そしてTDDがもたらす開発のリズムや自信といった心理的な側面について、具体的なコーディング例(JavaとPython)を通じて深く解説しています。最初の章では、多国通貨の計算を題材に、TDDのサイクルを実際に追いながら体験できます。続く章では、TDDのパターンやリファクタリング、そしてTDDがフィットしない状況など、より発展的な内容にも触れています。TDDの本質を理解したいと考えるすべての人にとって、必読の書です。(参照:オーム社 公式サイト)

動く、テストが書ける、保守しやすい プログラミングの教科書

- 著者: 伊藤 淳一

- 概要: より実践的で、現場の視点に立ったTDDの入門書として非常に評価が高い一冊です。本書は、テストコードを書いた経験があまりないプログラマを対象に、「なぜテストを書くのか」「どのようにテストを書けばよいのか」を非常に丁寧に解説しています。TDDだけでなく、読みやすいコードの書き方、適切な命名、リファクタリングのテクニックなど、保守性の高いコードを書くためのプラクティスが網羅されています。豊富なサンプルコード(Ruby)と、具体的な「悪い例」と「良い例」の対比を通じて、初心者でも無理なくテストコードの書き方を学べるように工夫されています。「TDDに興味はあるが、何から手をつけていいかわからない」という方に、最初の一冊として強くおすすめできます。(参照:KADOKAWA 公式サイト)

レガシーコード改善ガイド

- 著者: Michael C. Feathers (マイケル・C・フェザーズ)

- 概要: 新規開発だけでなく、既存のテストがないコード(レガシーコード)に立ち向かう必要がある開発者にとって、必携の書です。本書は、「テストがないコードを安全に変更する方法」を体系的に解説しています。テストを書くことが困難な、密結合で巨大なコードに対し、どのようにして「テストハーネス」と呼ばれるテスト可能な状況を作り出し、安全にリファクタリングを進めていくか、そのための具体的な戦略とテクニック(「依存関係の分離」「スプラウトメソッド」など)が満載です。TDDは新規開発で最も効果を発揮しますが、現実のプロジェクトではレガシーコードの改修が大部分を占めることも少なくありません。この本は、そうした厳しい環境でTDDの原則を適用するための、実践的な知恵を与えてくれます。(参照:翔泳社 公式サイト)

Webサイトや動画で学ぶ

書籍での体系的な学習と並行して、Web上のリソースを活用することで、より手軽に、そして多様な視点からTDDを学ぶことができます。

- 技術ブログやチュートリアル: Qiita、Zenn、Noteといった技術情報共有サイトには、多くの開発者が自身のTDDの実践経験や学習記録を投稿しています。特定のプログラミング言語(Java, C#, Ruby, Python, TypeScriptなど)やフレームワークにおけるTDDの具体的なやり方、つまずいたポイントとその解決策など、非常に実践的な情報を得ることができます。「TDD 入門」や「TDD [言語名]」といったキーワードで検索してみましょう。

- 動画コンテンツ: YouTubeなどの動画プラットフォームでは、TDDのライブコーディングを視聴することができます。エキスパートが実際に「レッド・グリーン・リファクタリング」のサイクルを回していく様子を見ることは、TDDのリズムや思考プロセスを理解する上で非常に役立ちます。文章で読むだけでは伝わりにくい、細かな手順やツールの使い方を視覚的に学べるのが大きな利点です。

- 公式ドキュメント: JUnit (Java), RSpec (Ruby), Jest (JavaScript) といった、各言語でよく使われるテストフレームワークの公式ドキュメントも重要な情報源です。アサーション(検証)メソッドの種類や、モックライブラリの使い方など、TDDを実践する上で必須となるツールの知識を正確に学ぶことができます。

研修やセミナーに参加する

独学での学習に行き詰まりを感じたり、より体系的に、そして効率的に学びたい場合は、外部の研修やセミナーに参加するのも良い選択肢です。

- 企業向け研修: 多くのIT研修企業が、TDDやユニットテストに関する研修プログラムを提供しています。経験豊富な講師から直接指導を受け、体系化されたカリキュラムに沿って学ぶことができます。ハンズオン形式で実際に手を動かしながら、その場でフィードバックをもらえるため、短期間で集中的にスキルを習得したい場合に有効です。

- コミュニティ主催の勉強会やワークショップ: 各地のプログラミングコミュニティが、TDDをテーマにした勉強会やもくもく会、ワークショップを頻繁に開催しています。比較的安価、あるいは無料で参加できるものが多く、同じ目的を持つ他の開発者と交流し、情報交換ができる貴重な機会となります。他人のコードを見たり、自分のコードレビューを受けたりすることで、新たな発見や学びが得られるでしょう。

実際に手を動かして実践する

TDDを習得するための最も重要かつ不可欠な方法は、結局のところ、自分自身で手を動かして実践することです。いくら理論を学んでも、実際にコードを書いてサイクルを回してみなければ、その感覚は身につきません。

- コーディングKATA(型): 武道における「型」の練習のように、簡単な仕様のプログラムをTDDで繰り返し実装する練習方法です。有名な題材として、「FizzBuzz」「文字列計算機」「ボーリングのスコア計算」「ローマ数字変換」などがあります。これらの課題は、仕様がシンプルで明確なため、TDDのサイクルを回す練習に最適です。同じ課題に何度も取り組むことで、思考を自動化し、TDDのリズムを体に染み込ませることができます。

- 個人プロジェクトでの実践: 趣味で開発しているアプリケーションや、学習用に作る小さなプロジェクトでTDDを試してみましょう。仕事のプレッシャーがない環境で、自由に試行錯誤することができます。失敗を恐れずに、様々なテストの書き方やリファクタリングを試す絶好の機会です。

TDDの習得は、自転車の乗り方を覚えるのに似ています。最初はぎこちなく、何度も転ぶかもしれません。しかし、練習を重ねるうちに、意識しなくても自然とペダルを漕ぎ、バランスを取れるようになります。まずは簡単な課題から、小さなサイクルを回す成功体験を積み重ねていくことが、TDDマスターへの確実な道筋です。

まとめ

本記事では、テスト駆動開発(TDD)について、その基本的な概念から、メリット・デメリット、具体的な進め方、そして学習方法に至るまで、包括的に解説してきました。

改めて、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- テスト駆動開発(TDD)とは、プロダクトコードを書く前に、その振る舞いを定義するテストコードを先行して記述する開発手法です。

- TDDの核心は、「レッド(失敗するテスト)・グリーン(パスする実装)・リファクタリング(設計改善)」という短いサイクルを繰り返し回すことにあります。

- TDDを実践することで、コード品質の向上、バグの早期発見、仕様変更への柔軟な対応、そしてシンプルで保守性の高い設計といった、数多くのメリットが得られます。

- 一方で、初期工数の増加や習得の難易度といったデメリットも存在し、すべてのプロジェクトに万能なわけではないことも理解しておく必要があります。

- TDDの実践は、「ToDoリスト作成 → レッド → グリーン → リファクタリング → 繰り返し」という具体的なステップに従って進められます。

- 習得には、書籍やWebサイトでの学習に加え、何よりも実際に手を動かして練習を重ねることが不可欠です。

TDDは、単なる「テストを先に書く」というテクニックではありません。それは、ソフトウェアの品質を内部から作り込み、持続可能な開発を実現するための、体系化された思考プロセスであり、開発文化そのものです。テストを開発の道しるべとすることで、私たちは自信を持って変更に立ち向かい、常にクリーンで健全なコードベースを維持することができます。

TDDの学習曲線は決して緩やかではありません。しかし、その山を越えた先には、バグや手戻りに追われる日々から解放され、より創造的で質の高い開発に集中できる、新しい世界が待っています。この記事が、皆さんのTDDへの挑戦を後押しし、より良いソフトウェア開発への一助となれば幸いです。まずは小さなKATAや個人のプロジェクトから、TDDのサイクルを回す第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。