現代のソフトウェアやアプリケーションは、かつてないほど複雑化しています。複数の機能が連携し、外部のサービスとデータをやり取りすることで、ユーザーに価値を提供しています。このような複雑なシステム全体の品質を保証するために不可欠なのが、「E2Eテスト(エンドツーエンドテスト)」です。

この記事では、E2Eテストの基本的な概念から、その目的、他のテスト手法との違い、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、E2Eテストを成功に導く鍵となる「自動化」に焦点を当て、そのメリット、進め方、成功のポイント、そしておすすめのツールまで、幅広くご紹介します。

ソフトウェア開発の品質向上に取り組む開発者、QAエンジニア、プロジェクトマネージャーの方は、ぜひ本記事を参考に、E2Eテストへの理解を深め、自社のプロジェクトに活かしてください。

目次

E2Eテスト(エンドツーエンドテスト)とは

E2Eテスト(End-to-End Test、エンドツーエンドテスト)とは、ソフトウェアテストの手法の一つであり、ユーザーの実際の操作を模倣し、アプリケーション全体のフローが始めから終わり(End to End)まで、期待通りに正しく機能するかを確認するテストです。システムを構成する個々の部品(モジュール)ではなく、それらがすべて連携した状態で、一連のシナリオを実行するのが最大の特徴です。

「エンドツーエンド」という言葉が示す通り、このテストはユーザーの操作開始点から最終的な目標達成までの一連のプロセスを網羅します。例えば、ECサイトであれば、ユーザーがサイトを訪問し、商品を検索し、カートに追加し、決済を完了させ、最終的に注文完了メールを受け取るまでの一連の流れがテスト対象となります。

なぜこのような包括的なテストが必要なのでしょうか。現代のアプリケーションは、フロントエンド(ユーザーが直接触れる画面)、バックエンド(サーバーサイドの処理)、データベース、さらには決済システムやSNS認証といった外部のAPIなど、多種多様なコンポーネントが複雑に絡み合って構成されています。個々のコンポーネントが単体で正しく動作することはもちろん重要ですが、それらがすべて連携したときに初めて、システムはユーザーに価値を提供できます。

単体テストや結合テストでは、個々の部品や部品間の「つなぎ目」の品質は検証できますが、システム全体を通したデータの流れや、ユーザーが実際に体験するワークフロー全体が正常であることまでは保証できません。E2Eテストは、このギャップを埋め、「完成品」としてのソフトウェアが、ユーザーの期待に応えられる品質にあるかを最終的に検証するための重要な砦としての役割を担います。

具体的なシナリオをいくつか挙げてみましょう。

- ECサイトの購入シナリオ:

- トップページにアクセスする。

- キーワードで商品を検索する。

- 検索結果から特定の商品を選択し、詳細ページを表示する。

- 商品をカートに入れる。

- レジに進み、ログインする(または新規会員登録する)。

- 配送先住所、支払い方法(クレジットカード情報など)を入力する。

- 注文を確定する。

- 注文完了ページが表示されることを確認する。

- 登録したメールアドレスに注文完了メールが届くことを確認する。

- SNSアプリケーションの投稿シナリオ:

- アプリにログインする。

- 新規投稿ボタンをタップする。

- テキストを入力し、画像を添付する。

- 投稿ボタンをタップする。

- 自分のタイムラインに投稿が正しく表示されることを確認する。

- 別のユーザーアカウントでログインし、その投稿がフィードに表示され、「いいね」ができることを確認する。

- 元のユーザーアカウントに「いいね」の通知が届くことを確認する。

これらの例からも分かるように、E2Eテストは単一の機能だけでなく、複数の機能や画面、時には外部システムまでを横断する、現実の利用シーンに即したテストです。そのため、開発サイクルの最終段階、特にリリース前に行われることが多く、システムテストの一部として位置づけられることもあります。

E2Eテストは、技術的な正しさだけでなく、ユーザー体験(UX)の品質を保証する上でも極めて重要です。機能が仕様書通りに実装されていても、一連の操作フローが分かりにくかったり、画面遷移が遅かったりすれば、ユーザーは離れてしまいます。E2Eテストを通じて、開発者もユーザーの視点に立ってシステム全体を俯瞰することで、仕様書の行間にある「使いやすさ」や「分かりやすさ」といった課題を発見するきっかけにもなります。

まとめると、E2Eテストとは、個別の機能の集合体としてではなく、一つの統合されたシステムとして、エンドユーザーに提供する価値が損なわれていないかを、実際の利用シナリオを通じて検証する包括的なテスト手法です。システムの信頼性を確保し、自信を持ってユーザーに製品を届けるために、E2Eテストは現代のソフトウェア開発において不可欠なプロセスと言えるでしょう。

E2Eテストの目的と重要性

E2Eテストは、単にバグを見つけるためだけに行われるのではありません。その目的は多岐にわたり、現代の複雑なソフトウェア開発において極めて重要な役割を果たします。ここでは、E2Eテストがなぜ重要なのか、その主な目的を4つの観点から詳しく解説します。

ユーザー視点での動作を保証する

E2Eテストの最も根源的な目的は、システムがエンドユーザーの視点から見て、期待通りに動作することを保証することです。開発者が書いたコードが仕様通りであることと、ユーザーが満足する体験を得られることは、必ずしもイコールではありません。E2Eテストは、このギャップを埋めるための重要な架け橋となります。

開発プロセスにおける他のテスト、例えば単体テストは、関数やメソッドといった非常に小さな単位が対象です。これは開発者視点のテストであり、「この部品は正しく作られているか」を確認するものです。しかし、ユーザーは部品を個別に使うわけではありません。ユーザーは「商品を検索して購入する」「友人にメッセージを送る」といった目的を達成するために、アプリケーション全体を一つの道具として利用します。

E2Eテストでは、このユーザーの目的達成までの一連の行動(シナリオ)をシミュレートします。例えば、ログインフォームにおいて、単体テストでは「正しいID/パスワードで認証が通るか」「間違った場合にエラーが返るか」といった点を検証しますが、E2Eテストではさらに踏み込みます。

- ユーザー名入力欄にフォーカスした状態で、Tabキーを押したらパスワード入力欄に移動するか?

- パスワード入力欄でEnterキーを押したら、ログインボタンをクリックしたのと同じようにログイン処理が実行されるか?

- 「パスワードを忘れた場合」のリンクをクリックしたら、再設定フローに正しく遷移するか?

- ログインに成功した後、遷移先のページはユーザーが期待しているページ(例:マイページ)か?

これらは、機能仕様書には明記されていないかもしれない、いわば「暗黙の期待」です。しかし、これらの挙動が期待と異なると、ユーザーはストレスを感じ、サービスの利用をやめてしまうかもしれません。E2Eテストは、こうした機能的な正しさの先にある「使いやすさ」や「自然な操作感」といったユーザー体験(UX)の根幹部分を検証する機会を提供します。

開発者は、E2Eテストのシナリオを作成し、実行する過程で、自らがユーザーの立場に立つことになります。これにより、開発者視点だけでは気づきにくい設計上の問題や、ユーザーを混乱させる可能性のあるフローを発見できます。最終的に、E2Eテストは「作リ手」の論理ではなく、「使い手」の体験を基準に品質を評価し、ユーザーに本当に価値のある製品を届けるための最後の品質保証活動なのです。

システム全体の品質を担保する

現代のアプリケーションは、一枚岩の巨大なプログラム(モノリシックアーキテクチャ)から、独立した小さなサービスの集合体(マイクロサービスアーキテクチャ)へと進化しています。各サービスは独自のデータベースを持ち、APIを介して互いに通信します。これに加えて、決済、認証、分析、通知など、さまざまな外部のSaaSやAPIと連携するのが当たり前になりました。

このような分散システムにおいて、システム全体の品質を担保するためには、E2Eテストが不可欠です。なぜなら、各サービスが単体で完璧に動作していても、それらを繋ぎ合わせたときに問題が発生する可能性があるからです。

- データの不整合: サービスAからサービスBへ渡されるデータの形式や内容が、期待と異なっている。

- 通信の失敗: ネットワークの問題や、一方のサービスの高負荷により、API呼び出しがタイムアウトしてしまう。

- 非同期処理の競合: 複数の処理が意図しない順序で実行され、予期せぬ結果を引き起こす。

- トランザクション管理の不備: 複数のデータベースを更新する一連の処理の途中でエラーが発生した際に、データが中途半端な状態で残ってしまう。

これらの問題は、システム全体を実際に動かしてみなければ表面化しにくいものです。単体テストは個々のサービス内に閉じ、結合テストは特定のサービス間のインターフェースを検証しますが、ユーザーの一つの操作が引き起こす、複数のサービスやデータベースをまたがる一連のデータフロー全体を追跡・検証できるのはE2Eテストだけです。

例えば、ECサイトでユーザーが注文を確定した際、裏側では以下のような複雑な連携が行われているかもしれません。

- 注文サービスが注文情報を受け取る。

- 在庫サービスにAPIで問い合わせ、在庫を引き当てる。

- 決済サービス(外部API)に連携し、クレジットカード決済を実行する。

- 決済成功の応答を受け、注文データベースに情報を書き込む。

- 顧客サービスに通知し、ユーザーの購入履歴を更新する。

- 通知サービスに依頼し、ユーザーに注文完了メールを送信する。

このフローのどこか一つでも連携が失敗すれば、ユーザーは商品を正しく購入できません。E2Eテストは、この複雑な連携プロセス全体が、設計通りに、そして堅牢に機能することを保証するための、最も効果的な検証手段なのです。システムが複雑化すればするほど、その全体的な振る舞いを保証するE2Eテストの重要性は増していきます。

バグの早期発見とデグレードを防ぐ

「バグの早期発見」と聞くと、コーディング直後に行う単体テストを思い浮かべるかもしれません。しかし、E2Eテストにおける「早期発見」は、「ユーザーに影響が及ぶ前に、クリティカルなバグを発見する」という意味合いで非常に重要です。

開発サイクルの終盤、リリース直前にシステムの根幹を揺るがすような重大なバグ(例:ログインできない、決済ができない)が発見された場合、その修正には多大な時間とコストがかかり、リリース延期という最悪の事態にも繋がりかねません。E2Eテストを定期的に実行することで、こうしたビジネスに致命的な影響を与えるバグを、市場に流出する前に捕捉することができます。

さらに、E2Eテストが特にその真価を発揮するのが、「デグレード(リグレッション)」の防止です。デグレードとは、新しい機能の追加や既存機能の修正、あるいはリファクタリング(コードの内部的な改善)によって、これまで正常に動作していたはずの他の機能に不具合が生じてしまう現象を指します。

アプリケーションが成長し、コードベースが複雑化するにつれて、一つの変更がどこに影響を及ぼすかを開発者がすべて把握するのは困難になります。意図しない副作用によって、まったく関係ないと思っていた機能が動かなくなることは日常茶飯事です。

このデグレードを手動で毎回チェックするのは、非常に骨の折れる作業です。そこで、主要なユーザーシナリオをE2Eテストとして自動化しておくことが極めて有効になります。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインにE2Eテストを組み込むことで、開発者がコードを変更するたびに、システム全体の基本機能が損なわれていないかを自動的に検証できます。

もしデグレードが発生すれば、テストが失敗し、問題のあるコードが本番環境にデプロイされるのを未然に防ぐことができます。これにより、開発者は「変更を加えることへの恐怖」から解放され、より積極的にコードの改善や新機能の開発に取り組めるようになります。自動化されたE2Eテストは、システムの健全性を常に監視し、品質を維持し続けるための強力なセーフティネットとして機能するのです。

外部システムとの連携不具合を発見する

現代のWebサービスやアプリケーションの多くは、単独で完結しているわけではなく、様々な外部システムと連携することで成り立っています。

- 決済ゲートウェイ: Stripe, PayPalなど

- SNS認証: Google, Facebook, X (Twitter)などでのログイン

- 地図情報: Google Maps Platform, Mapboxなど

- コミュニケーション: Twilio (SMS/電話), SendGrid (メール配信)など

- その他: 天気情報、株価情報、翻訳APIなど

これらの外部システムは、自社でコントロールすることができません。ある日突然、外部システムの仕様が変更されたり、APIのレスポンス形式が変わったり、あるいは単に障害で一時的に利用できなくなったりする可能性があります。

こうした外部要因による不具合は、自社のコード内だけを対象とする単体テストや結合テスト(外部連携部分をモックやスタブで置き換えている場合)では検出することができません。実際に外部システムと通信し、一連のフローを実行するE2Eテストだからこそ、これらの連携部分の問題を発見できます。

例えば、利用している決済ゲートウェイがセキュリティ強化のためにAPIの仕様を変更したとします。自社システム側で対応が漏れていると、ユーザーは決済画面でエラーになり、商品を購入できなくなってしまいます。この問題は、サービス提供者にとってはまさに死活問題です。

定期的にE2Eテストを実行していれば、このような外部システムの変更に起因する不具合をいち早く検知し、ユーザーに影響が広がる前に対処することが可能になります。特に、本番環境とほぼ同じ構成のステージング環境でE2Eテストを行うことで、本番リリース前に連携の問題を洗い出すことができます。

このように、E2Eテストは、自社システムの内部的な品質だけでなく、自社ではコントロールできない外部環境との依存関係も含めた、システム全体の安定性を保証する上で、代替の効かない重要な役割を担っているのです。

他のテスト手法との違い

ソフトウェアの品質を保証するためには、様々な種類のテストを段階的に実施する必要があります。E2Eテストの役割を正しく理解するためには、他の主要なテスト手法との違いを明確に把握しておくことが重要です。ここでは、単体テスト、結合テスト、システムテストとの比較、そして有名な「テストピラミッド」におけるE2Eテストの位置付けについて解説します。

| テスト手法 | テスト対象 | 目的 | 実施タイミング | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 単体テスト (ユニットテスト) | 関数、メソッド、クラスなど最小単位のコンポーネント | 個々の部品が仕様通りに正しく動作するかを検証する | コーディング直後 | 高速、安定的、原因特定が容易、実施コストが低い |

| 結合テスト (インテグレーションテスト) | 複数のコンポーネントを組み合わせたもの | コンポーネント間のデータの受け渡しや連携(インターフェース)が正しく機能するかを検証する | 単体テスト完了後 | 単体テストより低速、モックやスタブを使用することが多い |

| システムテスト (システムテスト) | アプリケーション全体 | システムが要件定義(機能要件・非機能要件)をすべて満たしているかを検証する | 結合テスト完了後 | E2Eテストを含む広範なテスト、本番に近い環境で実施 |

| E2Eテスト (エンドツーエンドテスト) | ユーザーシナリオに基づいたシステム全体のフロー | ユーザー視点で実際の利用シーンを想定し、システム全体が期待通りに動作するかを検証する | システムテストの一部またはリリース直前 | 低速、不安定になりやすい、原因特定が難しい、実施コストが高い |

単体テスト(ユニットテスト)との違い

単体テスト(ユニットテスト)は、ソフトウェアを構成する最も小さな単位(ユニット)、例えば関数、メソッド、クラスなどが、個別に正しく動作するかを検証するテストです。開発者がコードを書いた直後に、そのコードが意図した通りに機能するかを確認するために行います。

E2Eテストと単体テストの最大の違いは、その「視点」と「範囲」です。

- 視点: 単体テストは「開発者視点」で、コードの内部ロジックの正しさを検証します。一方、E2Eテストは「ユーザー視点」で、アプリケーションの外部的な振る舞いが期待通りかを確認します。

- 範囲: 単体テストは「点的」なテストです。森に例えるなら、一本一本の木が健康かどうかを調べるようなものです。対して、E2Eテストは「線的・面的」なテストであり、森の中のハイキングコースを実際に歩いてみて、目的地まで問題なくたどり着けるかを確認するようなものです。

単体テストは、データベースや外部APIといった依存関係を切り離し(モック化し)、高速に実行できるのが利点です。バグが発見された場合も、原因箇所がそのユニット内に限定されるため、特定と修正が非常に容易です。

しかし、単体テストがすべて成功したからといって、アプリケーション全体が正しく動くとは限りません。それぞれの木が健康でも、木と木の間の道が繋がっていなければ、森を通り抜けることはできないのです。E2Eテストは、単体テストでは保証できないコンポーネント間の連携や、システム全体としての振る舞いを検証することで、単体テストを補完する役割を果たします。

結合テスト(インテグレーションテスト)との違い

結合テストは、単体テストをパスした複数のコンポーネント(モジュール)を組み合わせて、それらがうまく連携して動作するかを検証するテストです。コンポーネント間のデータの受け渡し口である「インターフェース」に問題がないかを確認することが主な目的です。

結合テストは、単体テストとE2Eテストの中間に位置するテストと言えます。E2Eテストとの違いは、テストする「範囲」と「環境」にあります。

- 範囲: 結合テストは、通常、特定の機能に関連するいくつかのコンポーネントの組み合わせを対象とします。例えば、「ユーザー認証機能」として、フロントエンドのログインフォーム、認証API、ユーザーデータベースといった部分的な連携をテストします。一方、E2Eテストは、ユーザー登録からログイン、商品購入、ログアウトまでといった、より広範で、ビジネス的な意味を持つ一連のワークフロー全体を対象とします。

- 環境: 結合テストでは、テスト対象外のコンポーネントや外部システムを「スタブ」や「モック」と呼ばれるダミーに置き換えてテストすることがよくあります。これにより、テストを安定させ、特定の連携部分に集中して検証できます。対して、E2Eテストは、原則として本番環境と可能な限り同じ、実際のデータベースや外部APIと連携した「生」の環境でテストを行います。これにより、環境差異による問題や、実際の外部システムとの連携不具合を発見できます。

森の例えで言えば、結合テストは「A地点からB地点までの道がちゃんと繋がっているか」を確認するテストです。一方、E2Eテストは「麓の入り口から山頂の展望台まで、すべての道を辿って無事に景色を見られるか」を確認するテストであり、より包括的でユーザーの最終目的に近いテストと言えます。

システムテストとの違い

システムテストは、開発されたソフトウェアシステム全体が、要件定義書に定められた要件をすべて満たしているかを確認するためのテストです。結合テストが完了し、システムとして一通り完成した段階で実施されます。

E2Eテストとシステムテストの関係は、しばしば混同されがちですが、「E2Eテストはシステムテストの一部である」と理解するのが一般的です。システムテストは非常に広範な概念であり、以下のような様々な観点のテストを含みます。

- 機能テスト: システムが機能要件を満たしているか(E2Eテストは主にここに含まれる)。

- 非機能テスト:

- 性能テスト: レスポンスタイムやスループットが要求水準を満たしているか。

- 負荷テスト: 高い負荷がかかった状態でも安定して動作するか。

- セキュリティテスト: 脆弱性がないか。

- ユーザビリティテスト: 使いやすいか。

- 互換性テスト: 様々なブラウザやOSで正しく動作するか。

このように、システムテストが「システム要件を網羅的に検証する」という広い目的を持つのに対し、E2Eテストは、その中でも特に「ユーザーの典型的な利用シナリオ(ユースケース)に沿って、システムを横断するフローが正しく機能するか」という側面に特化した手法です。

システムテストが「要件定義書」を正とするテストであるのに対し、E2Eテストは「ユーザーの体験」を軸に置いたテストというニュアンスも含まれます。両者は密接に関連しており、多くのプロジェクトでは、E2Eテストの手法を用いてシステムテストの主要な部分を実施しています。

テストピラミッドにおけるE2Eテストの位置付け

「テストピラミッド」とは、効果的で効率的なテスト戦略を考えるためのモデルです。このピラミッドは、下から「単体テスト」「結合テスト」「E2Eテスト(UIテスト)」の3つの層で構成されています。

- 下層(土台): 単体テスト: ピラミッドの最も広い土台部分を占めます。これは、テストスイートの大部分を、高速で安定的、かつ安価な単体テストで構成すべきであることを意味します。

- 中間層: 結合テスト: 単体テストより数は少なくなります。コンポーネント間の連携を検証します。

- 上層(頂点): E2Eテスト: ピラミッドの頂点に位置し、その量は最も少なくなります。これは、E2Eテストが実行に時間がかかり、不安定で、メンテナンスコストも高いため、その数を最小限に絞るべきであることを示しています。

このピラミッドが示す重要な教訓は、テスト戦略のバランスです。E2Eテストはユーザー価値に最も近く、非常に重要ですが、それに過度に依存するのは危険です。E2Eテストばかりを大量に作ってしまうと、テストの実行に何時間もかかり、フィードバックが遅れ、ささいなUIの変更で多くのテストが失敗するなど、開発のボトルネックになってしまいます。この状態は「アイスクリームコーン」というアンチパターンとして知られています。

理想的な戦略は、ピラミッドの教えに従い、ロジックの大部分は高速な単体テストでカバーし、コンポーネント間の連携は結合テストで、そしてビジネス上最も重要でクリティカルなユーザージャーニーだけをE2Eテストで検証するというものです。それぞれのテストが持つ長所と短所を理解し、適切に組み合わせることが、高品質なソフトウェアを迅速に開発するための鍵となります。

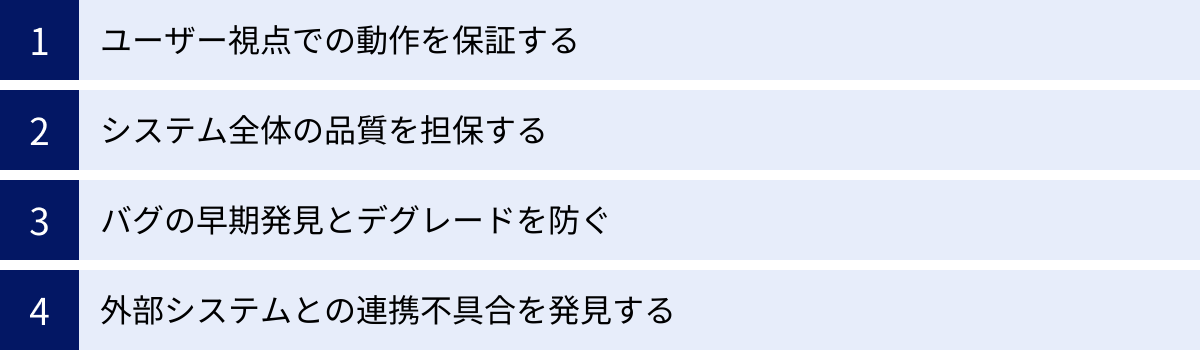

E2Eテストのメリット

E2Eテストは、その包括的な性質から、他のテスト手法では得られない多くのメリットをもたらします。ここでは、E2Eテストを実施することで得られる3つの主要なメリットについて、具体的に解説します。

ユーザーの実際の操作に近い環境で検証できる

E2Eテストの最大のメリットは、本番環境と限りなく近い、あるいは同一の環境で、ユーザーの実際の操作をシミュレートできる点にあります。開発段階では、効率化のためにデータベースや外部APIといった依存コンポーネントをモック(偽物)に置き換えてテストすることがよくあります。しかし、この方法では、実際の環境で発生しうる問題をすべて見つけ出すことはできません。

E2Eテストでは、以下のような本番環境特有の要素を含んだ状態でシステム全体の動作を検証します。

- 実際のインフラストラクチャ: 本番と同じWebサーバー、アプリケーションサーバー、データベース、ロードバランサーなど、すべてのインフラコンポーネントを含めてテストします。これにより、開発環境では見過ごされがちな設定ミスや、インフラ起因のパフォーマンス問題を検出できます。

- 実際のデータ: 本番に近いデータ(もちろん個人情報はマスクしたもの)を使ってテストすることで、特定のデータパターンでのみ発生するバグや、大量のデータを扱った際のパフォーマンスの劣化などを発見できます。

- 実際のネットワーク: 実際のネットワーク遅延や帯域制限を考慮したテストが可能です。ローカル環境では一瞬で終わる処理も、実際のネットワークを介すと予期せぬタイムアウトを引き起こすことがあります。

- 実際の外部サービス連携: モックではない、実際の決済ゲートウェイやSNS認証API(のテスト環境)と通信することで、APIの仕様変更や認証情報の不備といった、連携部分の現実的な問題を発見できます。

さらに、E2Eテストは特定のブラウザやOS、デバイスの組み合わせで発生する問題の発見にも有効です。例えば、「WindowsのChromeでは正常に表示されるが、MacのSafariではレイアウトが崩れる」「スマートフォンの小さな画面で操作すると、ボタンがタップしにくい」といった、クロスブラウザ・クロスデバイスの問題は、実際にその環境で操作をシミュレートするE2Eテストでなければ発見が困難です。

このように、E2Eテストは、開発環境という「無菌室」からシステムを出し、本番という「実世界」に近い環境でストレステストを行うようなものです。これにより、リリース後にユーザーが直面するであろう現実的な問題を事前に洗い出し、より信頼性の高いサービスを提供できるようになります。

仕様書の漏れや設計ミスを発見しやすい

ソフトウェア開発は、多くの場合、要件定義書や仕様書に基づいて進められます。しかし、人間が作成する以上、仕様書が完璧であることは稀です。記述が曖昧だったり、考慮が漏れていたり、そもそも仕様自体がユーザーの真のニーズを反映していなかったりすることもあります。

E2Eテストは、このような仕様書の不備や、より上流工程である設計段階のミスを発見する上で非常に効果的です。なぜなら、E2Eテストは「仕様書に書かれていること」を検証するだけでなく、「ユーザーが本当にやりたいこと」という一連のストーリーを実際にシステム上で実行してみるプロセスだからです。

テストシナリオを作成し、それに沿ってシステムを操作していくと、以下のような問題が浮かび上がってくることがあります。

- 操作フローの不自然さ: 「商品をカートに入れた後、買い物を続けるためにトップページに戻るのに、何度もクリックが必要で面倒だ」「会員登録の入力項目が多すぎて、途中で離脱してしまいそうだ」など、仕様通りに作られてはいるものの、ユーザー体験(UX)を損なう設計上の問題。

- 暗黙の前提の欠落: 仕様書には「Aボタンを押すとB画面に遷移する」としか書かれていなくても、ユーザーは「処理中にはローディングインジケーターが表示される」「処理が完了したら成功メッセージが表示される」といったフィードバックを無意識に期待しています。こうした「当たり前」の挙動が実装されていないことに気づくきっかけになります。

- エッジケースの考慮漏れ: 「配送先住所に非常に長い文字列を入力したら、レイアウトが崩れてしまった」「数量に0やマイナスの値を入力できてしまい、エラーになる」など、仕様書で想定されていなかった異常系の操作に対する考慮漏れ。

これらの問題は、コードを一行ずつチェックする単体テストや、コンポーネントの繋ぎ目だけを見る結合テストではなかなか見つけることができません。システム全体をユーザーとして俯瞰し、一連のタスクを遂行しようとすることで初めて、「この設計はおかしい」「この仕様ではユーザーが困る」といった本質的な課題が顕在化します。

E2Eテストの結果を設計者やプロダクトマネージャーにフィードバックすることで、開発の早い段階で軌道修正が可能となり、ユーザーにとって本当に価値のある製品を作り上げることにつながります。

開発やリリースのサイクルを短縮できる

「E2Eテストは実行に時間がかかるから、開発サイクルを遅らせるのではないか」と考える方もいるかもしれません。確かに、手動でE2Eテストを行う場合や、非効率な自動テストはボトルネックになり得ます。しかし、戦略的にE2Eテスト、特に自動化されたE2Eテストを導入することは、長期的には開発とリリースのサイクルを大幅に短縮する効果があります。

その最大の理由は、「手戻りの防止」です。ソフトウェア開発において最もコストがかかるのは、開発サイクルの後半、特にリリース後に重大なバグが発見された場合の手戻りです。ユーザーからのクレーム対応、緊急メンテナンス、原因調査、修正、再テスト、再リリース…という一連のプロセスは、チームのリソースを大きく消耗させます。

E2Eテストは、システムの根幹に関わるクリティカルな問題を、ユーザーの手に渡る前の最終段階で捕捉するためのセーフティネットです。リリース前に致命的なバグを発見し修正しておくことで、リリース後の高コストな手戻りを未然に防ぎ、結果としてトータルの開発期間を短縮します。

さらに、この効果はE2Eテストを自動化し、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)のパイプラインに組み込むことで最大化されます。

- 迅速なフィードバック: 開発者がコードを変更してコミットするたびに、自動でE2Eテストが実行されます。もし変更によって既存機能が壊れた(デグレードした)場合、数分から数時間以内に検知し、開発者に通知されます。これにより、問題が小さいうちに迅速に修正できます。

- リリースの信頼性向上: 主要なユーザーシナリオがすべてパスしていることを自動で確認できるため、「この変更をリリースしても大丈夫か」という不安が大幅に軽減されます。これにより、リリースの判断が迅速になり、より頻繁なリリースが可能になります。

- テスト工数の削減: 毎回手動で行っていたリグレッションテストの工数が大幅に削減され、開発者やQAエンジニアは、より創造的な作業(新機能開発や探索的テストなど)に時間を使えるようになります。

このように、適切に運用されたE2Eテストは、品質とスピードのトレードオフを解消し、「高品質なソフトウェアを、より速く、より頻繁にユーザーに届ける」という現代のアジャイル開発やDevOpsの目標達成に大きく貢献するのです。

E2Eテストのデメリット(課題)

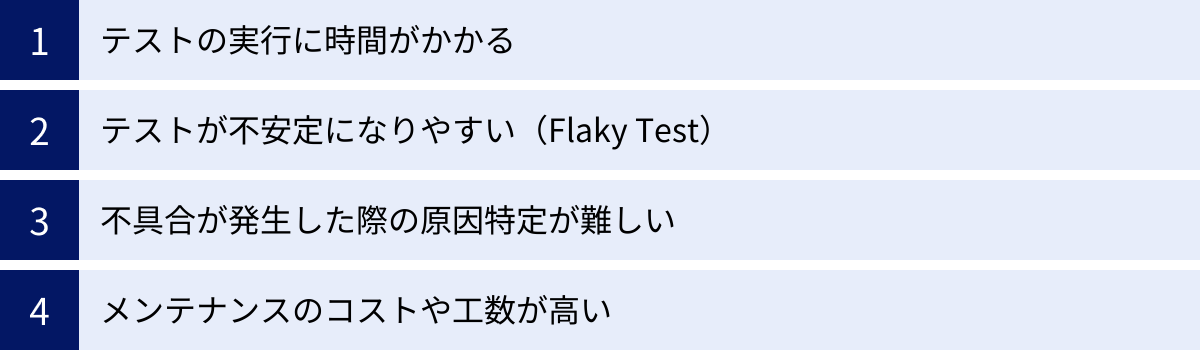

E2Eテストは多くのメリットをもたらす一方で、その実施にはいくつかの大きな課題が伴います。これらのデメリットを理解し、対策を講じることが、E2Eテストをうまく活用する上で不可欠です。ここでは、E2Eテストが抱える代表的な4つの課題について解説します。

テストの実行に時間がかかる

E2Eテストの最も顕著なデメリットは、実行に非常に時間がかかることです。単体テストが数ミリ秒単位で完了するのに対し、E2Eテストの1つのシナリオは、数秒から数分かかることも珍しくありません。テストスイート全体を実行するのに数時間以上を要するケースもあります。

この遅さの主な原因は以下の通りです。

- 実際のブラウザ操作: E2Eテストは、実際にブラウザを起動し、Webページを読み込み、要素が表示されるのを待ち、クリックや入力といった操作をシミュレートします。これらの各ステップには物理的な待ち時間が伴います。

- システム全体の動作: アプリケーションのフロントエンドからバックエンド、データベース、外部APIに至るまで、システム全体を実際に動作させるため、各コンポーネントの処理時間が積み重なります。

- ネットワーク通信: 外部APIとの通信や、クライアントとサーバー間のやり取りには、ネットワークの遅延が必ず発生します。

テストの実行時間が長いことは、開発プロセスにおいて重大な問題を引き起こします。開発者がコードを変更した後、その変更が問題ないかを確認するためのフィードバックを得るのに何時間も待たなければならないとしたら、開発のリズムは著しく損なわれます。フィードバックループが長くなると、開発者は待ち時間に別の作業を始めてしまい、コンテキストスイッチのコストが発生したり、問題の修正が後回しにされたりする傾向があります。

この課題に対処するためには、テストを並列実行する、テストの範囲をビジネス上クリティカルなシナリオに絞る、パフォーマンスの高いテスト環境を用意するといった工夫が必要になります。

テストが不安定になりやすい(Flaky Test)

E2Eテストにおける最大の敵とも言えるのが、「Flaky Test(フレイキーテスト)」の問題です。Flaky Testとは、アプリケーションのコードには一切変更がないにもかかわらず、実行するたびに成功したり失敗したりする、挙動が不安定なテストのことを指します。

E2Eテストは、その性質上、多くの外部要因に影響されるため、Flakyになりやすい傾向があります。

- タイミングの問題: Webページの要素が完全に表示される前や、非同期処理(API呼び出しなど)が完了する前に次の操作を行おうとして、テストが失敗することがあります。これはFlaky Testの最も一般的な原因です。

- テスト環境の不安定さ: テスト中にデータベースや連携先の外部APIが一時的にダウンしたり、ネットワークに瞬断が発生したりすることで、テストが失敗することがあります。

- テストデータの競合: 複数のテストが同じデータを共有している場合、あるテストがデータを変更したことが、他のテストの実行結果に影響を与えてしまうことがあります。また、前回のテスト実行で作成されたデータが残っていることで、次のテストが失敗するケースもあります。

- 予期せぬポップアップやアラート: OSのアップデート通知や、ブラウザの「パスワードを保存しますか?」といった予期せぬダイアログが表示され、テストの実行を妨げることがあります。

Flaky Testは非常に厄介です。なぜなら、テストが失敗したときに、それが本当にアプリケーションのバグなのか、それとも単なるテストの不安定さによるものなのかを判断するのが難しいからです。開発者は次第に「このテストの失敗はいつものことだ」と考えるようになり、テスト結果を信頼しなくなり、やがては無視するようになってしまいます。そうなると、テストは品質保証のセーフティネットとしての価値を完全に失ってしまいます。

Flaky Testを減らすためには、非同期処理に対する適切な待機処理を実装する、テストの独立性を保つ(各テストが自身のデータを準備・後始末する)、リトライ機構を導入するといった、慎重なテストコードの設計とメンテナンスが求められます。

不具合が発生した際の原因特定が難しい

単体テストでエラーが発生した場合、問題の箇所はテスト対象の関数やクラス内に限定されるため、原因の特定は比較的容易です。しかし、E2Eテストが失敗した場合、その原因を突き止めるのは非常に困難な作業となることがあります。

E2Eテストの失敗は、多くの場合、「ログインボタンをクリックしてもマイページに遷移しない」「商品をカートに追加できない」といった、システム全体の表面的な現象として現れます。この現象の裏側には、無数の潜在的な原因が考えられます。

- フロントエンドのJavaScriptエラー

- バックエンドのAPIが500エラーを返している

- APIに送るリクエストのパラメータが間違っている

- データベースの接続に問題がある

- 特定のデータが破損している

- 連携している外部システムの障害

E2Eテストの失敗レポートだけを見ても、これらのうちどれが真の原因なのかを即座に判断することはできません。原因を特定するためには、開発者はアプリケーションのログ、サーバーの監視メトリクス、ブラウザの開発者ツールコンソール、テスト実行時のスクリーンショットやビデオ録画など、複数の情報源を横断的に調査する必要があります。

このデバッグ作業には多くの時間と専門知識が必要となり、開発者の大きな負担となります。E2Eテストでバグを1つ見つけても、その原因特定に半日かかってしまうようでは、費用対効果が高いとは言えません。

この課題を緩和するためには、テスト失敗時に詳細な診断情報(ログ、スクリーンショット、HARファイルなど)を自動的に収集する仕組みをテストフレームワークに組み込むことが重要です。

メンテナンスのコストや工数が高い

E2Eテストは、一度作ったら終わりではありません。アプリケーションが進化し続ける限り、テストコードも継続的にメンテナンスし続ける必要があります。このメンテナンスコストの高さが、E2Eテストを運用する上での大きな課題です。

E2Eテストは、アプリケーションのUI(ユーザーインターフェース)に強く依存しているため、非常に壊れやすいという性質を持っています。

- UIの変更: ボタンの文言が変わったり、HTMLの要素のIDやCSSクラス名が変更されたり、画面レイアウトが変わったりするだけで、その要素を操作するテストは簡単に失敗してしまいます。

- 仕様の変更: アプリケーションの仕様変更や機能追加に伴い、既存のテストシナリオを修正したり、新しいシナリオを追加したりする必要があります。

アプリケーションが頻繁に更新されるアジャイル開発の現場では、UIの変更も日常的に発生します。そのたびに多くのE2Eテストが失敗し、その修正に追われるようでは、開発のスピードをかえって阻害してしまいます。メンテナンスが追いつかずに放置されたテストは「技術的負債」となり、やがては実行されなくなってしまいます。

このメンテナンスコストを抑制するためには、Page Object Model(POM)のようなUIの変更に強い設計パターンを採用したり、idやdata-testidといった変更されにくい属性をセレクタとして利用したりするなど、テストコードを最初からメンテナンスしやすく設計することが極めて重要です。また、テストシナリオの作成やメンテナンスには、アプリケーションの仕様を深く理解した人材が必要となるため、属人化しないような体制づくりも課題となります。

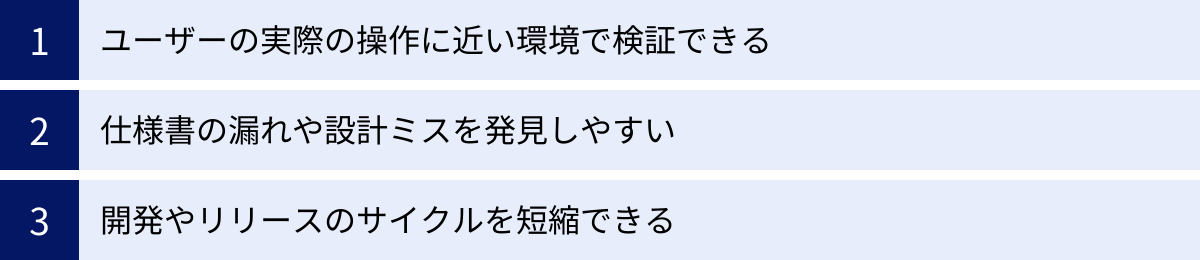

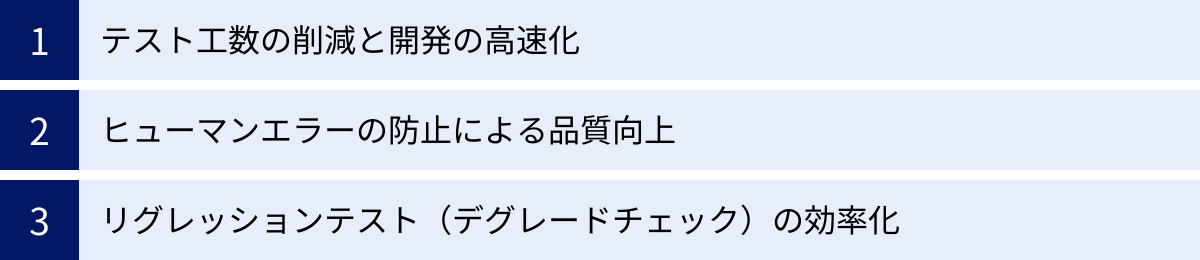

E2Eテストの自動化で得られる3つのメリット

E2Eテストが抱える「時間・不安定さ・コスト」といった課題を克服し、そのメリットを最大限に引き出すための鍵が「自動化」です。これまで人間が手動で行っていたテストシナリオの実行を、プログラムによって自動化することで、品質保証のプロセスを劇的に変革できます。ここでは、E2Eテストを自動化することによって得られる3つの主要なメリットを解説します。

① テスト工数の削減と開発の高速化

E2Eテスト自動化の最も直接的で分かりやすいメリットは、テスト実行にかかる人的工数と時間の大幅な削減です。

手動でE2Eテストを行う場合を想像してみてください。テスターはテストケース仕様書を一枚一枚めくりながら、ブラウザ上で何度も同じ操作を繰り返し、目視で結果を確認し、エクセルなどに記録していきます。これは非常に単調で、時間のかかる作業です。特に、リリース前に行われるリグレッションテストでは、何百ものテストケースを消化しなければならないこともあり、数人がかりで何日もかかることも珍しくありません。

E2Eテストを自動化すれば、このプロセスをすべてコンピュータに任せることができます。

- 24時間365日の稼働: 自動テストは、人間のように休憩や睡眠を必要としません。開発者が作業していない夜間や週末にテストスイートを実行しておくことで、翌朝には結果が出ている、という効率的な運用が可能になります。

- 圧倒的な実行速度: コンピュータは人間よりも遥かに高速かつ正確に操作を実行します。並列実行などの技術を使えば、何時間もかかっていたテストを数十分に短縮することも可能です。

- 人的リソースの解放: テスト実行という単純作業から解放されたQAエンジニアや開発者は、より高度で創造的な業務に集中できます。例えば、仕様書にないバグを探す「探索的テスト」や、新しいテストシナリオの設計、ユーザビリティの改善提案など、人間にしかできない付加価値の高い仕事に取り組む時間を生み出します。

そして、この工数削減は、開発プロセス全体の高速化に直結します。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインに自動E2Eテストを組み込むことで、コードの変更からデプロイまでのリードタイムを劇的に短縮できます。品質を担保しながらリリース頻度を高められるため、市場の変化やユーザーのフィードバックに迅速に対応できる、競争力の高い開発体制を築くことができます。

② ヒューマンエラーの防止による品質向上

人間は誰でもミスをします。特に、同じような作業を何度も繰り返していると、集中力は低下し、手順の抜け漏れ、確認ミス、単純な見落としといったヒューマンエラーが発生するリスクが高まります。

手動のE2Eテストにおいて、ヒューマンエラーはテストの信頼性を損なう大きな要因です。

- テストケースの手順を一つ飛ばしてしまった。

- 入力するテストデータを間違えた。

- 画面の些細な表示崩れを見落として「成功」と記録してしまった。

- その日の体調や気分によって、テストの厳密さにばらつきが出てしまう。

これらのエラーによって、本来発見されるべきバグが見過ごされ、市場に流出してしまう可能性があります。

一方、自動化されたテストは、プログラムされた通りに、何度でも、一字一句違わずに、同じ手順を正確に実行します。そこに感情や疲労が入り込む余地はありません。この一貫性と再現性の高さが、テスト結果の信頼性を担保します。

自動テストが成功すれば、そのテストシナリオの品質は保証されていると確信できます。もし失敗すれば、それは(Flaky Testでなければ)何らかの問題が実際に存在することを示しています。これにより、バグの見逃しリスクを大幅に低減し、アプリケーション全体の品質を安定して高いレベルに維持することができます。

ヒューマンエラーをシステム的に排除することで、属人的なスキルやその日のコンディションに依存しない、客観的で信頼性の高い品質保証プロセスを構築できること。これは、E2Eテスト自動化がもたらす非常に大きな価値です。

③ リグレッションテスト(デグレードチェック)の効率化

E2Eテストの自動化が最もその真価を発揮する領域が、リグレッションテスト(デグレードチェック)です。リグレッションテストとは、システムの変更(機能追加、バグ修正、リファクタリングなど)によって、既存の正常に動作していた機能に悪影響(デグレード)が出ていないかを確認するために行われるテストです。

アプリケーションが成長し、複雑化するにつれて、リグレッションテストの重要性は増す一方、その実施コストも増大していきます。変更を加えるたびに、影響範囲を特定し、関連するすべての機能を手動で再テストするのは、現実的ではありません。多くの開発現場では、このリグレッションテストの負担が、開発のスピードを阻害する大きなボトルネックとなっています。

ここで、自動化されたE2Eテストが強力な武器となります。

ビジネス上重要なコア機能(例:ユーザー登録、ログイン、検索、購入など)をカバーするE2Eテストスイートを一度構築してしまえば、あとはボタン一つで(あるいはCI/CDと連携して全自動で)、いつでもシステム全体の健全性を網羅的にチェックできます。

開発者は、コードを変更するたびに、この自動リグレッションテストを実行することで、「自分の変更が、意図せず何かを壊してしまっていないか」を迅速に、かつ自信を持って確認できます。もしデグレードが発生していれば、テストが失敗して即座にフィードバックが得られるため、問題が大きくなる前に修正することが可能です。

この「いつでも安心してリグレッションテストができる」という環境は、開発チームに心理的な安全性をもたらします。開発者はデグレードを恐れることなく、積極的にコードのリファクタリングに取り組んだり、新しい技術を試したりできるようになります。結果として、コードの品質は継続的に改善され、技術的負債の蓄積を防ぐことができます。

このように、自動化されたE2Eテストは、単なるテスト作業の効率化に留まらず、アジャイルで変化に強い開発文化を醸成し、持続的に高品質なソフトウェアを提供し続けるための基盤となるのです。

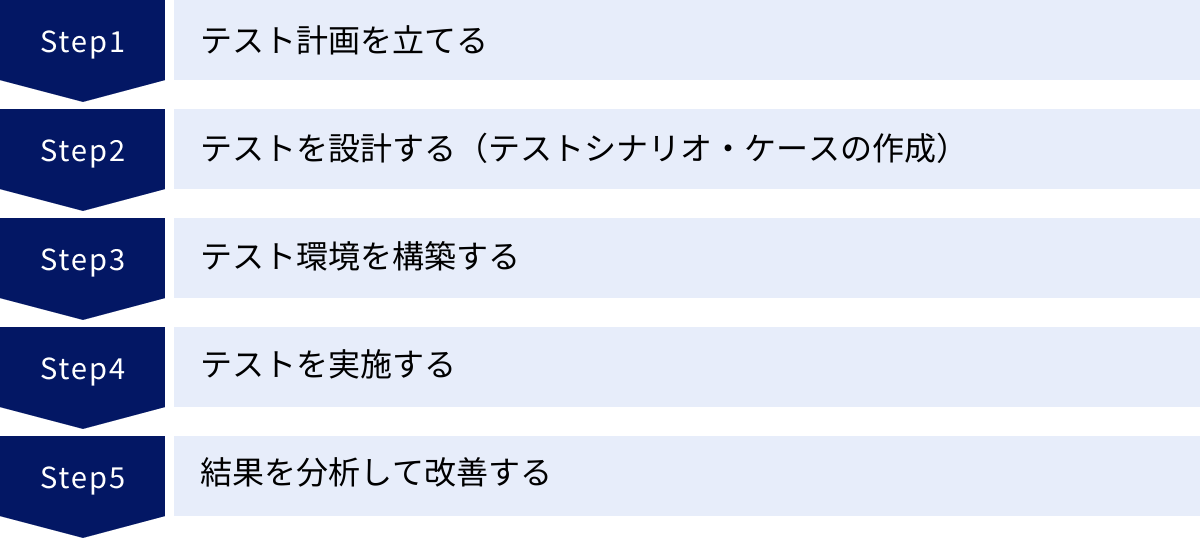

E2Eテストの進め方5ステップ

E2Eテストを効果的に導入し、運用するためには、計画的かつ段階的なアプローチが重要です。ここでは、E2Eテストをプロジェクトに導入する際の標準的な進め方を5つのステップに分けて解説します。

① テスト計画を立てる

すべてのプロジェクトと同様に、E2Eテストもまずはしっかりとした計画から始まります。この段階での決定が、後の工程全体の成否を左右します。

1. 目的とゴールの明確化

まず、「なぜE2Eテストを行うのか」という目的をチーム全体で共有します。例えば、「リリース前にクリティカルなバグをゼロにする」「主要なユーザーフローのデグレードを自動で検知する」「ユーザー体験の品質を向上させる」など、具体的で測定可能なゴールを設定することが重要です。

2. テスト範囲(スコープ)の定義

次に、「何を」「どこまで」テストするのか、その範囲を定義します。アプリケーションのすべての機能をE2Eテストで網羅するのは、コストと時間の観点から現実的ではありません。ROI(投資対効果)を意識し、テスト対象に優先順位を付けることが不可欠です。

優先順位付けの基準としては、以下のようなものが考えられます。

- ビジネス上の重要度: ユーザー登録、ログイン、商品購入、決済など、ビジネスの根幹をなす機能。

- 利用頻度: 多くのユーザーが頻繁に利用する機能。

- 複雑性とリスク: 複数のシステムが連携する複雑な機能や、バグが発生した場合の影響が大きい機能。

逆に、頻繁に仕様が変更される開発中の新機能や、UIの細かいデザイン確認などは、初期のE2Eテストの対象からは外すのが賢明です。

3. テスト方針の決定

テストの具体的な進め方を決めます。

- 手動か自動か: スコープ、予算、チームのスキルセットを考慮し、どの部分を手動で行い、どの部分を自動化するかを決定します。リグレッションテストなど、繰り返し実行するものは自動化の有力候補です。

- ツール選定: 自動化する場合、どのツールを使用するかを選定します。後述するツールの特徴を参考に、プロジェクトの要件に合ったものを選びましょう。

- 環境: テストを実施する環境(本番環境、ステージング環境など)を決定します。

- テストデータ管理方針: テストで使用するデータをどのように準備し、管理するかの方針を定めます。

4. 体制とスケジュールの策定

誰がテスト計画、設計、実装、実行、分析の責任を負うのか、役割分担を明確にします。その上で、各ステップのマイルストーンを設定し、現実的なスケジュールを作成します。

② テストを設計する(テストシナリオ・ケースの作成)

計画が固まったら、次は具体的なテスト内容を設計していきます。このステップでは、「テストシナリオ」と「テストケース」を作成します。

- テストシナリオ: ユーザーが特定の目的を達成するための一連の操作の流れ(ストーリー)を定義したものです。「ECサイトで商品を検索し、カートに入れて購入する」といった、比較的大きな粒度のユーザーの行動フローを指します。

- テストケース: テストシナリオを構成する個々の具体的なテスト項目です。特定の入力データ、操作手順、そして期待される結果(Expected Result)を詳細に記述します。「検索窓に”ABC”と入力し、検索ボタンをクリックすると、商品”ABC”を含む商品一覧ページが表示される」といった具体的なレベルです。

テストシナリオの洗い出し

まずは、計画段階で決めたテスト範囲に基づいて、主要なユーザーシナリオを洗い出します。ユーザーストーリー、ユースケース図、画面遷移図などがあれば、それらを参考にすると効率的です。ペルソナを設定し、「このユーザーなら、どのような目的で、どのようにシステムを使うだろうか」と想像を膨らませるのも良い方法です。

テストケースの作成

洗い出したシナリオごとに、具体的なテストケースを作成します。この際、以下の2つの観点を意識することが重要です。

- 正常系(ハッピーパス): ユーザーが期待通りに、エラーなく操作を完了できる最も基本的なケース。まずはこの正常系のシナリオを確実にカバーすることが重要です。

- 異常系(ネガティブパス): 意図しない操作や不正なデータを入力した場合に、システムが適切にエラー処理を行い、安全な状態を保てるかを確認するケース。例:必須項目を空欄のまま登録しようとする、パスワードの形式が間違っている、など。

すべてのテストケースには、「事前条件」「操作手順」「期待結果」の3つの要素を明確に記述し、誰が見ても同じようにテストを実施できるようにします。

③ テスト環境を構築する

設計したテストを実行するための環境を準備します。E2Eテストの品質は、テスト環境の品質に大きく左右されます。

理想は、本番環境と全く同じ構成の環境(ステージング環境、プレプロダクション環境など)を用意することです。OS、ミドルウェア、サーバーのスペック、ネットワーク設定などを可能な限り本番に合わせることで、環境差異による予期せぬ不具合の発生を防ぎ、テスト結果の信頼性を高めることができます。

環境構築には、以下の要素が含まれます。

- サーバー・インフラの準備: テスト対象のアプリケーションをデプロイするためのサーバー群を用意します。

- テストデータの準備: 設計したテストケースを実行するために必要なデータをデータベースに投入します。ユーザーアカウント、商品マスタ、注文履歴など。この際、テストの独立性を保つため、テスト実行のたびにデータを初期状態に戻せる仕組み(データのセットアップとクリーンアップ)を整えておくことが非常に重要です。

- 自動化ツールのセットアップ: 自動化ツールを使用する場合、そのツール自体や、ブラウザドライバなどをテスト実行環境にインストールし、設定を行います。CI/CDツールと連携させる場合は、その設定もこの段階で行います。

④ テストを実施する

環境が整ったら、いよいよテストの実施です。

- 手動テストの場合: テスターがテストケース仕様書に従い、一つずつ手作業でアプリケーションを操作し、実際の挙動が期待結果と一致するかを確認します。結果(成功/失敗)と、失敗した場合はその状況を記録します。

- 自動テストの場合: 作成したテストスクリプトを実行します。多くのツールでは、コマンド一つでテストスイート全体を実行できます。実行結果はレポートとして自動的に生成されます。

テスト実行中に不具合を発見した場合は、そのバグを開発者が容易に再現できるように、詳細な情報を記録することが極めて重要です。

- 不具合が発生したテストケース名

- 再現するための具体的な手順

- 期待した結果と、実際に発生した結果

- スクリーンショットやビデオ録画

- ブラウザの開発者コンソールに出力されたエラーメッセージ

- 関連するサーバーログ

これらの情報を、JiraやRedmineといったバグ管理システム(BTS)にチケットとして起票し、開発チームに修正を依頼します。

⑤ 結果を分析して改善する

テストは実行して終わりではありません。その結果を分析し、次のアクションに繋げてこそ価値が生まれます。

1. テスト結果の評価

まず、テスト全体の成功率、失敗したテストの数などを確認します。失敗したテストについては、それがアプリケーションの本当のバグなのか、あるいはテストコード自体の問題(Flaky Test)やテスト環境の問題なのかを切り分ける必要があります。

2. 原因分析とフィードバック

アプリケーションのバグが原因であると特定された場合は、開発チームにフィードバックし、修正を促します。一方、Flaky Testが原因であれば、待機処理を見直すなど、テストコードの安定性を高める改善を行います。

3. プロセスの改善

テスト活動全体を振り返り、改善点を探します。

- テストカバレッジは十分か?重要なシナリオが漏れていないか?

- テストの実行時間は長すぎないか?並列化などで短縮できないか?

- バグの検出率はどうか?もっと効率的にバグを見つける方法はないか?

- テスト計画や設計のプロセスに問題はなかったか?

これらの分析結果をもとに、テスト計画、テストシナリオ、テストコード、そしてテストプロセス自体を継続的に改善していく(PDCAサイクルを回す)ことが、E2Eテストを形骸化させず、持続的に価値を生み出す活動にするための鍵となります。

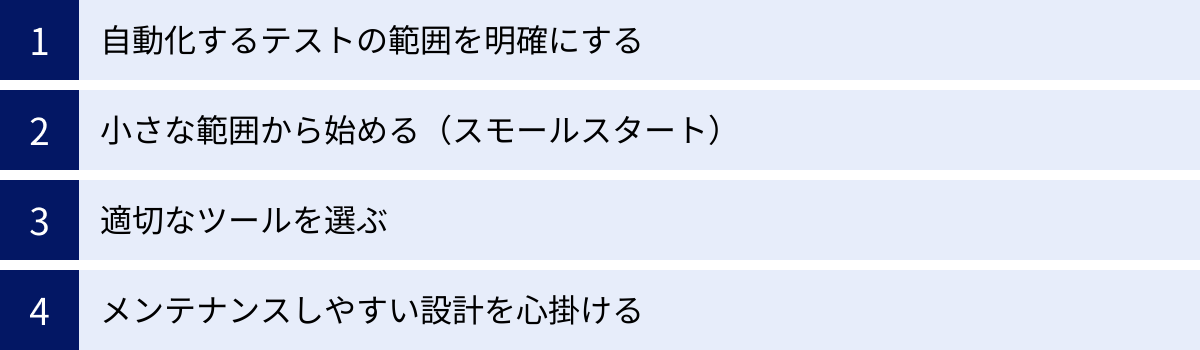

E2Eテスト自動化を成功させるためのポイント

E2Eテストの自動化は、開発の効率と品質を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めていますが、無計画に進めると失敗に終わるリスクも高い取り組みです。ここでは、自動化プロジェクトを成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

自動化するテストの範囲を明確にする

E2Eテスト自動化で陥りがちな失敗の一つが、「すべての手動テストを自動化しようとする」ことです。これは多くの場合、非現実的で、費用対効果も悪くなります。自動化は銀の弾丸ではなく、適材適所で活用することが成功の鍵です。

自動化に着手する前に、「どのテストを自動化すれば、最も投資対効果(ROI)が高まるか」を慎重に見極め、自動化の範囲(スコープ)を明確に定義する必要があります。

自動化に適しているテストの特性:

- 繰り返し実行される: リグレッションテストのように、リリースやコード変更のたびに何度も実行する必要があるテストは、自動化の恩恵を最も受けられます。

- ビジネス上クリティカル: ログイン、決済、会員登録など、失敗がビジネスに致命的な影響を与えるコア機能のテストは、自動化によって常に品質を監視する価値があります。

- 手順が定型的で複雑: 多くの手順を踏む、あるいは複数のデータを入力するなど、手動ではミスが発生しやすい定型的なテストは、自動化によって正確性と効率を高められます。

- 複数の環境でのテスト: 様々なブラウザやOSの組み合わせで同じテストを実行する必要がある場合、自動化は絶大な効果を発揮します。

自動化にあまり適していないテストの特性:

- 一度しか実行しない: 特定の状況下でのみ実施するような、一回限りのテストを自動化するのはコストに見合いません。

- 仕様が頻繁に変わる: まだ仕様が固まっていない開発初期段階の新機能は、UIやロジックの変更が激しく、自動テストのメンテナンスコストが非常に高くなります。手動での確認の方が効率的な場合が多いです。

- 人間の感性や判断が必要: UIデザインの美しさ、テキストの分かりやすさ、操作の心地よさといったユーザビリティに関する評価は、自動化では代替できません。これは人間による探索的テストの領域です。

まずは「頻繁に実行する、重要で、安定したシナリオ」から自動化の対象として選定し、徐々に範囲を広げていくアプローチが賢明です。

小さな範囲から始める(スモールスタート)

壮大な自動化計画を立て、最初からすべてのコア機能を一気に自動化しようとすると、プロジェクトは高確率で頓挫します。初期の学習コスト、技術的な壁、予期せぬ問題などにより、目に見える成果が出る前にチームが疲弊し、予算が尽きてしまうからです。

成功への近道は、「スモールスタート」を徹底することです。

1. パイロットプロジェクトの選定

まず、最も重要かつ安定している、1つか2つのシンプルなシナリオをパイロットプロジェクトとして選びます。例えば、「正常なユーザー名とパスワードでログインできること」や「トップページが正常に表示されること」といった、いわゆる「スモークテスト」に相当するものが良いでしょう。

2. 小さな成功体験を積む

この小さな範囲で、ツールの選定からテストコードの実装、CI/CDへの統合までの一連のプロセスを実際に経験します。たとえ対象が小さくても、「自動でテストが実行され、結果が通知される」というサイクルを一度でも成功させることができれば、それはチームにとって大きな成功体験となり、モチベーションの向上に繋がります。

3. 知見を蓄積し、横展開する

パイロットプロジェクトを通じて、多くの知見や課題が得られるはずです。

- 選んだツールは自分たちのチームに合っていたか?

- テストコードの設計で、どのような点が難しかったか?

- テストの実行時間を短縮するにはどうすればよいか?

- Flaky Testをどうやって防ぐか?

これらの学びを元に、自動化のフレームワークやコーディング規約を改善し、得られたノウハウを標準化してから、次のシナリオ、また次のシナリオへと、徐々に自動化の範囲を拡大していきます。このインクリメンタルなアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、着実に自動化を推進することができます。

適切なツールを選ぶ

E2Eテスト自動化ツールの選択は、プロジェクトの成否を大きく左右する重要な決定です。市場には多種多様なツールが存在し、それぞれに長所と短所があります。流行っているから、有名だからという理由だけで選ぶのではなく、自分たちのプロジェクトの特性やチームのスキルセットに最も合ったツールを慎重に選定する必要があります。

ツールの選定にあたっては、以下の観点を総合的に評価しましょう。

- 対象アプリケーション: テスト対象はWebアプリケーションか、モバイルのネイティブアプリか、あるいはその両方か。ツールによって得意な領域が異なります。

- コーディングスキルの要不要:

- ノーコード/ローコードツール: プログラミング知識がなくても、GUI操作でテストを作成できる。非エンジニア(QA担当者やPM)もテスト作成に参加できるのが最大のメリット。迅速な導入が可能。

- コードベースのツール: JavaScriptやPythonなどの言語でテストコードを記述する。複雑で動的なテストシナリオにも柔軟に対応できる。開発者にとっては馴染みやすい。

- 学習コストとコミュニティ: チームメンバーが習得しやすいか。公式ドキュメントは充実しているか。困ったときに参考にできる情報(ブログ記事、フォーラムなど)や、質問できるコミュニティは活発か。

- 機能とエコシステム: クロスブラウザ対応、CI/CDツールとの連携、レポート機能、デバッグのしやすさなど、プロジェクトで必要となる機能が揃っているか。プラグインなどのエコシステムが豊富かも重要な要素です。

- コスト:

- オープンソース(OSS): ライセンス費用は無料だが、自力での環境構築やメンテナンス、トラブルシューティングが必要。

- 商用ツール: ライセンス費用がかかるが、手厚いサポートや便利な機能が提供されていることが多い。

どんなに高機能なツールでも、チームが使いこなせなければ意味がありません。無料トライアルなどを活用し、いくつかの候補ツールを実際に試した上で、最終的な決定を下すことをお勧めします。

メンテナンスしやすい設計を心掛ける

E2Eテスト自動化における最大の課題は、UIの変更に弱く、メンテナンスコストが高いことです。この課題を克服できなければ、自動化の取り組みは持続しません。したがって、テストコードを実装する初期段階から、「メンテナンスのしやすさ」を最優先に考えた設計を心掛けることが極めて重要です。

メンテナンス性を高めるための代表的なテクニックをいくつか紹介します。

- Page Object Model (POM) の採用: これは、テスト自動化における最も有名で効果的な設計パターンです。ページのUI要素(ボタンや入力欄など)とその操作メソッドを、テストシナリオのロジックから分離した「ページオブジェクト」というクラスにまとめます。UIに変更があった場合でも、修正箇所がページオブジェクト内に限定されるため、テストコード本体に手を入れる必要がなくなり、メンテナンス性が劇的に向上します。

- 変更に強いセレクタの使用: テストコードがUI要素を特定するための「セレクタ」の選び方が重要です。CSSのクラス名やHTMLの階層構造に依存したセレクタは、デザイン変更で壊れやすいため避けるべきです。代わりに、開発者と協力して、テスト専用のユニークな属性(例:

idやdata-testid)を要素に付与するのが最も堅牢な方法です。 - 適切な待機処理の実装: Flaky Testの主な原因であるタイミングの問題を防ぐため、「暗黙的な待機(Implicit Wait)」に頼るのではなく、「明示的な待機(Explicit Wait)」を適切に使用します。これは、「特定の要素が表示されるまで待つ」「ボタンがクリック可能になるまで待つ」といった、条件を指定して待機する方法で、テストの安定性を大きく向上させます。

- DRY (Don’t Repeat Yourself) の原則: ログイン処理など、多くのテストシナリオで共通して使われる操作は、再利用可能な関数やメソッドとして切り出しておきます。これにより、コードの重複をなくし、修正が必要になった場合も一箇所の変更で済むようになります。

これらの設計原則をチーム内のコーディング規約として定め、レビューで徹底することで、将来にわたって価値を提供し続ける、持続可能なテスト資産を構築することができます。

E2Eテスト自動化の注意点

E2Eテストの自動化は多くのメリットをもたらしますが、良い面ばかりではありません。導入と運用にあたっては、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。これらを軽視すると、期待した効果が得られないばかりか、かえって開発の足かせになってしまう可能性もあります。

導入や運用にコストがかかる

E2Eテストの自動化は「無料のランチ」ではありません。導入から運用に至るまで、様々なコストが発生することを覚悟しておく必要があります。

1. 初期導入コスト

- ツールライセンス費用: 商用のノーコード/ローコードツールや、高機能なSaaSプラットフォームを利用する場合、月額または年額のライセンス費用が発生します。

- 学習コスト: チームが新しいツールやフレームワーク、プログラミング言語を習得するための時間と労力が必要です。研修の実施や書籍購入などの費用がかかる場合もあります。

- 初期のテストスクリプト作成工数: 既存の手動テストケースを自動化スクリプトに置き換えたり、新しいテストシナリオを設計・実装したりするための初期工数が集中して発生します。この期間は、短期的に開発者のリソースを圧迫する可能性があります。

- 環境構築コスト: 自動テストを実行するためのCI/CD環境や、安定したテストサーバーを構築・維持するためのコストも考慮に入れる必要があります。

2. 継続的な運用コスト

自動化は一度構築したら終わり、というわけにはいきません。むしろ、継続的なメンテナンスこそが自動化の成否を分けます。

- メンテナンス工数: アプリケーションのUI変更や仕様変更に対応して、テストスクリプトを修正・更新し続けるための工数が恒常的に発生します。このメンテナンスを怠ると、テストはすぐに陳腐化し、価値を失います。

- テスト失敗時の調査工数: 自動テストが失敗した場合、それが本物のバグなのか、Flaky Testなのか、環境の問題なのかを調査し、原因を特定するための工数がかかります。

- 実行環境の維持費: クラウドサービスを利用している場合、テスト実行時間に応じた従量課金や、サーバーの維持費などが継続的に発生します。

これらのコストを事前に見積もり、自動化によって得られるメリット(人件費削減、リリースサイクル短縮による機会損失の低減など)が、これらのコストを上回るかどうか、費用対効果(ROI)を慎重に検討することが不可欠です。

全てを手動テストから置き換えられるわけではない

E2Eテスト自動化を推進する際に陥りやすい誤解が、「自動化すれば、もう手動テストは不要になる」という考えです。これは明確な間違いであり、自動テストは手動テストを完全に置き換えるものではなく、両者は互いに補完し合う関係にあります。

自動化が万能ではない理由は、コンピュータにはできて、人間にはできないことがあるのと同様に、人間にはできて、コンピュータにはできないことがあるからです。

自動テストが不得意な領域:

- ユーザビリティテスト: 「このボタンの配置は直感的か」「この画面遷移はスムーズで心地よいか」「このエラーメッセージはユーザーに分かりやすいか」といった、人間の感性や認知に基づく主観的な評価は、自動テストでは判断できません。

- 探索的テスト (Exploratory Testing): テストケースに縛られず、テスターが自身の知識や経験、好奇心に基づいて自由にアプリケーションを操作し、予期せぬバグや仕様の矛盾を発見するテスト手法です。この「探検するような」アプローチは、人間の創造性やひらめきに依存するため、自動化することは不可能です。新しい機能に対して、未知の問題点を発見する上で非常に有効です。

- 新しい機能のテスト: 仕様がまだ流動的で、UIが頻繁に変わるような開発中の新機能に対して、自動テストを作成してもすぐに壊れてしまい、メンテナンスコストがかさむだけです。このような場合は、柔軟に対応できる手動テストの方が遥かに効率的です。

理想的な品質保証戦略は、「自動テスト」と「手動テスト」の長所を組み合わせることです。

- 自動テスト: 何度も繰り返されるリグレッションテストや、主要機能の基本的な動作確認(スモークテスト)を担当させ、品質のベースラインを効率的に維持します。これにより、退屈な繰り返し作業から人間を解放します。

- 手動テスト: 自動テストによって確保された時間を使い、人間は探索的テストやユーザビリティテストといった、より高度で創造的な品質活動に集中します。

自動化はあくまで「守り」のテストであり、システムの品質が一定レベル以下に落ちないことを保証するためのセーフティネットです。一方で、手動テストは「攻め」のテストであり、ユーザーを感動させるような、より高いレベルの品質を追求するための活動と言えます。この両輪をバランス良く回すことが、真に高品質なソフトウェアを生み出すための鍵となるのです。

おすすめのE2Eテスト自動化ツール7選

E2Eテスト自動化を始めるにあたり、どのツールを選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、現在広く利用されている代表的なE2Eテスト自動化ツールを7つ厳選し、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。ツールの選定は、プロジェクトの要件やチームのスキルセットに合わせて行うことが重要です。

| ツール名 | 特徴 | プログラミング知識 | 主な対象 | ライセンス |

|---|---|---|---|---|

| Autify | AIを活用したノーコード/ローコードプラットフォーム。テストの作成・メンテナンスが容易。 | 不要〜ローコード | Web/モバイルアプリ | 商用 |

| Cypress | 開発者向け。オールインワンでデバッグしやすい。独自のアーキテクチャで高速・安定。 | 必要 (JavaScript) | Webアプリ | オープンソース(商用版あり) |

| Playwright | Microsoft製。モダンなWebアプリ向け。クロスブラウザ、クロスプラットフォーム対応が強力。 | 必要 (JS/TS/Python/Java/.NET) | Webアプリ | オープンソース |

| Selenium | E2Eテストのデファクトスタンダード。多くの言語とブラウザに対応。エコシステムが巨大。 | 必要 (多言語対応) | Webアプリ | オープンソース |

| mabl | SaaS型。AI/MLを活用し、テストの自動修復や視覚的リグレッション検出機能を持つ。 | 不要〜ローコード | Webアプリ | 商用 |

| MagicPod | AIを活用した日本製ノーコードツール。Webとモバイルアプリに対応。日本語サポートが手厚い。 | 不要〜ローコード | Web/モバイルアプリ | 商用 |

| TestCafe | セットアップが簡単。プロキシベースのアーキテクチャでクロスブラウザテストが容易。 | 必要 (JavaScript/TypeScript) | Webアプリ | オープンソース(商用版あり) |

① Autify

Autifyは、AIを活用したノーコード/ローコードのテスト自動化プラットフォームです。プログラミングの知識がない非エンジニアでも、ブラウザ上で実際の操作を記録するだけで、簡単にE2Eテストシナリオを作成できるのが最大の特徴です。UIの変更をAIが検知し、テストシナリオを自動で修復してくれる「AIメンテナンス機能」により、テストのメンテナンスコストを大幅に削減できます。Webアプリケーションとモバイルネイティブアプリの両方に対応しており、日本語のサポートも充実しているため、日本企業での導入事例も増えています。QAチームや非エンジニア主体でテスト自動化をスピーディに推進したい場合に最適な選択肢です。

参照:Autify, Inc. 公式サイト

② Cypress

Cypressは、モダンなWebアプリケーションのために設計された、開発者向けのE2Eテストフレームワークです。JavaScriptでテストを記述し、オールインワンで動作するため、Seleniumのように複雑な環境構築が不要な点が魅力です。独自のアーキテクチャにより、高速かつ安定したテスト実行を実現しています。特に、テストの各ステップを視覚的に確認しながらデバッグできる「タイムトラベル」機能は非常に強力で、開発者体験(DX)を重視した設計思想が貫かれています。フロントエンド開発者が中心となって、開発プロセスに密接に統合されたテストを構築したい場合に強く推奨されます。

参照:Cypress.io 公式サイト

③ Playwright

Playwrightは、Microsoftによって開発されているオープンソースのE2Eテストフレームワークです。Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge), WebKit (Safari), Firefoxの3つの主要なブラウザエンジンを単一のAPIで自動化できる、強力なクロスブラウザ対応が最大の特徴です。要素が表示されるまで自動で待機する「Auto-wait」機能が標準で組み込まれており、Flaky Testの発生を抑制し、安定したテストを記述しやすくなっています。JavaScript/TypeScriptのほか、Python, Java, .NETにも対応しており、幅広い開発者に利用されています。モダンなWeb技術を駆使したアプリケーションで、信頼性の高いクロスブラウザテストを徹底したい場合に最適なツールです。

参照:Playwright.dev 公式サイト

④ Selenium

Seleniumは、Webブラウザの自動化において、長年にわたりデファクトスタンダードとして君臨してきたオープンソースのフレームワークです。WebDriverというW3C標準仕様を通じてブラウザを操作します。Java, C#, Python, Ruby, JavaScriptなど、非常に多くのプログラミング言語に対応している点と、ほぼ全ての主要ブラウザをサポートしている点が強みです。歴史が長いため、関連情報やライブラリなどのエコシステムが非常に巨大で、複雑な要件にも対応できる柔軟性があります。一方で、環境構築やテストコードの記述には相応の学習コストが必要です。大規模で多様な技術スタックを持つプロジェクトや、既存の資産を活かしたい場合に適しています。

参照:SeleniumHQ 公式サイト

⑤ mabl

mablは、インテリジェントテスト自動化を掲げるSaaS型のプラットフォームです。Autifyと同様に、ブラウザ操作を記録してテストを作成できますが、特にAI/機械学習の活用によるメンテナンス性の高さに強みを持ちます。UIの変更に対してテストを自動で修復する「Auto-healing」機能や、ページの見た目の変化を自動で検出する「視覚的リグレッションテスト」機能、リンク切れの自動検出など、テストの作成から運用までの手間を削減するインテリジェントな機能が豊富に搭載されています。品質保証プロセス全体のインテリジェンス化と効率化を追求したいチームにとって魅力的な選択肢です。

参照:mabl Inc. 公式サイト

⑥ MagicPod

MagicPodは、株式会社MagicPodが開発・提供する日本製のAIテスト自動化プラットフォームです。ノーコードで直感的にテストを作成できる手軽さと、Web・モバイル(ネイティブアプリ、ハイブリッドアプリ)の両方に対応している汎用性を兼ね備えています。AIによる要素の自動特定や、クラウド上での多様な実機・ブラウザ環境での並列テストが可能です。日本製ならではの日本語UIと手厚い日本語サポートが最大の強みであり、国内企業が安心して導入・運用できる点が大きなメリットです。Webとモバイルの両方を、一つのプラットフォームで効率的にテストしたい日本企業に特におすすめです。

参照:株式会社MagicPod 公式サイト

⑦ TestCafe

TestCafeは、セットアップの手軽さを特徴とするオープンソースのE2Eテストフレームワークです。Cypressと同様にJavaScript/TypeScriptでテストを記述しますが、アーキテクチャが異なります。TestCafeはプロキシとして動作し、ブラウザとサーバーの通信に割り込むことでブラウザを操作するため、SeleniumやPlaywrightのようなブラウザドライバのインストールが不要です。npm install testcafeというコマンド一つですぐにテストを始められる手軽さが魅力です。あらゆる主要ブラウザで特別な設定なしにテストを実行できる、強力なクロスブラウザテスト機能も備えています。環境構築の手間を省き、迅速にテスト自動化を始めたい開発者に適したツールです。

参照:TestCafe by DevExpress 公式サイト

まとめ

本記事では、E2Eテスト(エンドツーエンドテスト)について、その基本的な概念から目的、他のテスト手法との違い、メリット・デメリット、そして自動化を成功させるための具体的な進め方やポイント、おすすめのツールに至るまで、包括的に解説してきました。

現代のソフトウェアが複数のコンポーネントや外部サービスと連携する複雑なシステムである以上、個々の部品の品質だけでは、ユーザーに提供する価値を保証することはできません。E2Eテストは、ユーザーの実際の操作シナリオに沿ってシステム全体のフローを検証することで、最終製品としての品質を保証する「最後の砦」としての役割を果たします。

E2Eテストには、「実行に時間がかかる」「不安定になりやすい(Flaky)」「メンテナンスコストが高い」といった課題も存在します。しかし、これらの課題を克服し、そのメリットを最大化する強力な解決策が「E2Eテストの自動化」です。

自動化は、テスト工数の削減やヒューマンエラーの防止はもちろんのこと、特にリグレッションテストの効率化に絶大な効果を発揮します。CI/CDパイプラインに組み込まれた自動E2Eテストは、品質のセーフティネットとして機能し、開発チームが自信を持って迅速に価値をユーザーに届け続けることを可能にします。

ただし、自動化は万能ではありません。成功のためには、「自動化する範囲の明確化」「スモールスタート」「適切なツール選定」「メンテナンスしやすい設計」といったポイントを押さえ、計画的に進めることが不可欠です。そして、自動テストではカバーできないユーザビリティや探索的テストは手動で行うなど、自動と手動を賢く組み合わせることが、理想的な品質保証体制を築く鍵となります。

E2Eテストは、高品質なソフトウェアを開発し、ユーザーの信頼を勝ち取るために不可欠なプロセスです。この記事が、皆さんのプロジェクトにおけるE2Eテストの導入、あるいは既存のプロセスの改善に向けた、有益な一助となれば幸いです。