現代のビジネス環境は、技術革新の加速、市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化など、かつてないほどの速さで変化し続けています。このような状況下で企業が持続的に成長を遂げるためには、既存事業の深化・改善だけでなく、未来の収益の柱となる「新規事業」を創出することが不可欠です。

しかし、多くの企業にとって新規事業開発は決して簡単な道のりではありません。「何から手をつければいいのか分からない」「アイデアはあっても事業化できない」「失敗のリスクが怖い」といった悩みを抱える担当者や経営者は少なくないでしょう。

本記事では、こうした課題を解決するために、新規事業開発の全体像を体系的に解説します。アイデアの創出から市場調査、事業計画の策定、テストマーケティング、そして本格展開と成長に至るまでの具体的な8つのステップを、成功のポイントや役立つフレームワーク、陥りがちな失敗例とあわせて詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、新規事業開発のプロセスを深く理解し、自社で実践するための具体的なアクションプランを描けるようになります。不確実性の高い時代を乗り越え、未来を切り拓くための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

新規事業開発とは

新規事業開発とは、企業が新たな市場や顧客層に向けて、新しい製品・サービス・ビジネスモデルを創出し、新たな収益源を確立するための一連の活動を指します。単に新商品を開発するだけでなく、市場調査、事業計画の策定、マーケティング、販売、組織構築など、事業をゼロから立ち上げ、成長軌道に乗せるまでの全てのプロセスを含みます。

既存事業が企業の「現在」を支えるものであるならば、新規事業は企業の「未来」を創る活動と言えます。変化の激しい時代において、企業が存続し、成長し続けるためには、この新規事業開発への取り組みが極めて重要な経営課題となっています。

なぜ今、新規事業開発が重要なのか

現代において、新規事業開発の重要性はかつてなく高まっています。その背景には、企業を取り巻く環境の劇的な変化があります。

第一に、市場環境の不確実性の増大が挙げられます。現代は「VUCA(ブーカ)」の時代と呼ばれています。これは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、予測困難な状況が常態化していることを示します。このような環境では、過去の成功体験が通用しなくなり、単一の事業に依存する経営は大きなリスクを伴います。複数の収益の柱を持つために、新規事業によるポートフォリオの多角化が求められるのです。

第二に、技術革新の急速な進展です。AI、IoT、5G、ブロックチェーンといったデジタル技術は、既存の産業構造を根底から覆す「デジタルディスラプション」を引き起こしています。これらの技術は、新たなビジネスモデルやサービスを生み出す絶好の機会であると同時に、活用できなければ既存事業が陳腐化する脅威にもなります。技術革新をチャンスと捉え、自社の事業に取り込んでいく能動的な姿勢が、企業の競争力を左右します。

第三に、プロダクトライフサイクルの短命化です。技術の進化や顧客ニーズの移り変わりの速さから、一つの製品やサービスが市場で受け入れられ、利益を生み出し続ける期間はますます短くなっています。かつて「花形」であった事業も、いずれは成熟期を迎え、やがて衰退期に入ります。企業が持続的に成長するためには、既存事業が収益を上げている間に、次の成長エンジンとなる新規事業を常に育成しておく必要があります。

第四に、顧客ニーズの多様化と高度化です。インターネットやSNSの普及により、顧客は膨大な情報にアクセスできるようになり、その価値観や購買行動は大きく変化しました。モノの所有からコトの体験へと価値がシフトし、画一的なマスマーケティングは通用しなくなっています。細分化された顧客セグメントの、より深い課題や満たされていないニーズ(アンメットニーズ)を発見し、的確なソリューションを提供することが、新規事業成功の鍵となります。

これらの背景から、新規事業開発は、もはや一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって不可欠な経営戦略となっています。それは単なる収益拡大の手段に留まらず、リスク分散、イノベーションの創出、組織の活性化、そして企業ブランドの価値向上といった、多岐にわたる重要な役割を担っているのです。

新規事業開発の主な種類

新規事業開発は、その性質によっていくつかの種類に分類できます。ここでは、代表的な2つの分類方法「既存事業との関連性」と「製品・市場のマトリクス」について解説します。自社が目指す方向性やリスク許容度に応じて、どのタイプの新規事業を目指すのかを明確にすることが重要です。

既存事業との関連性で分類

新規事業を、既存事業との技術・ノウハウ・販路・顧客などの関連性の有無で分類する方法です。

- 関連多角化

既存事業で培った技術、生産能力、販売チャネル、ブランドイメージ、顧客基盤といった経営資源(アセット)を活用し、関連性の高い新たな市場や製品分野に進出する戦略です。例えば、カメラメーカーがその光学技術を応用して医療用の内視鏡事業に参入する、化粧品会社が持つ化学合成技術を活かして医薬品分野に進出する、といったケースが挙げられます。- メリット: 既存のアセットを活かせるため、事業間のシナジー(相乗効果)が期待できます。全くのゼロから始める場合に比べて、開発コストや時間を抑制し、成功確率を高めやすいのが特徴です。

- デメリット: 既存事業の延長線上にあるため、画期的なイノベーションが生まれにくい側面があります。また、既存事業が市場の変化で衰退した場合、共倒れになるリスクも抱えています。

- 非関連多角化

既存事業とは全く関連性のない、新しい市場・製品分野にゼロから参入する戦略です。例えば、IT企業が農業分野に参入する、鉄道会社がホテル事業を始めるといったケースがこれにあたります。- メリット: 既存事業とは異なる収益源を確保できるため、経営リスクの分散(ポートフォリオ効果)に繋がります。また、成長性の高い分野に参入できれば、企業全体の成長を大きく加速させる可能性があります。

- デメリット: 自社にノウハウや知見がない分野への挑戦となるため、成功の難易度は高く、大きな投資と時間を要します。M&A(企業の合併・買収)を活用して、時間やノウハウを買うという選択肢も有力な手段となります。

製品や市場で分類(アンゾフの成長マトリクス)

経営学者のイゴール・アンゾフが提唱した「成長マトリクス」は、事業の成長戦略を「製品」と「市場」の2つの軸で分類するフレームワークです。これを新規事業開発の観点から見てみましょう。

| 既存市場 | 新規市場 | |

|---|---|---|

| 既存製品 | 市場浸透戦略 | 新市場開拓戦略 |

| 新規製品 | 新製品開発戦略 | 多角化戦略 |

- 市場浸透戦略(既存製品 × 既存市場)

既存の市場で、既存の製品・サービスのシェアを拡大する戦略です。厳密には新規事業とは異なりますが、リピート購入の促進や顧客単価の向上など、既存事業の足場を固める重要な活動です。 - 新製品開発戦略(新規製品 × 既存市場)

既存の顧客に向けて、新たな製品・サービスを開発・投入する戦略です。顧客との関係性が既に構築されているため、ニーズを把握しやすく、アプローチも比較的容易です。例えば、男性向けスキンケアブランドが、同じ顧客層に向けてヘアケア製品を発売するようなケースです。これは新規事業開発の第一歩として取り組みやすい戦略と言えます。 - 新市場開拓戦略(既存製品 × 新規市場)

既存の製品・サービスを、新たな市場(地域、顧客層、用途など)に展開する戦略です。例えば、国内で成功した商品を海外で販売する、法人向けだった製品を個人向けに販売する、といったケースが該当します。製品自体は同じでも、市場の特性に合わせたマーケティングや販売戦略の再構築が必要になります。 - 多角化戦略(新規製品 × 新規市場)

新しい製品・サービスを、新しい市場に投入する、最も挑戦的な戦略です。前述の「関連多角化」と「非関連多角化」は、この戦略の中に含まれます。リスクは最も高いですが、成功すれば企業に非連続的な成長をもたらす可能性を秘めています。

これらの分類を理解することで、自社が今どのような成長戦略を描くべきか、そしてそのためにはどのような新規事業開発が適切なのかを、客観的に議論するための共通言語を持つことができます。

新規事業開発の進め方|アイデアから事業化までの8ステップ

新規事業開発は、闇雲に進めても成功はおぼつきません。アイデアの着想から事業として独り立ちするまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、一般的かつ実践的な新規事業開発のプロセスを8つのステップに分けて解説します。このステップはあくまで基本的な型であり、事業の特性や状況に応じて柔軟に行き来することが重要です。

① 事業目的・ビジョンの設定

全ての始まりは、「なぜこの事業をやるのか?」という根源的な問いに答えることです。事業目的やビジョンは、これから続く長く険しい道のりを照らす灯台であり、チームメンバーの情熱を結集させるための旗印となります。

- 企業のMVVとの整合性: 新規事業は、企業全体のミッション(存在意義)、ビジョン(目指す未来)、バリュー(価値観・行動指針)と連動している必要があります。企業のアイデンティティから外れた事業は、社内からの共感や協力を得にくく、経営資源の投入も受けにくくなります。自社の「らしさ」や「強み」を活かせる領域はどこか、自社が社会に対してどのような価値を提供したいのかを再確認しましょう。

- 事業ドメインの定義: どのような事業領域で戦うのかを明確にします。例えば「飲食業」ではなく「働く人の健康を食で支えるウェルネスフード事業」のように、より具体的に定義することで、その後のアイデア発想や意思決定のブレを防ぎます。

- 定性的・定量的目標の設定: 「3年後に業界シェアNo.1になる」「5年後に売上100億円を達成する」といった定量的な目標と、「この事業を通じて、人々の暮らしをこう変えたい」といった定性的なビジョンを両輪で設定します。ビジョンはチームのモチベーションを高め、目標は進捗を測るための具体的な指標となります。

このステップで設定した目的やビジョンは、今後のあらゆる意思決定の拠り所となります。迷った時には、常にこの原点に立ち返ることが重要です。

② 事業アイデアの創出

明確な目的・ビジョンが設定されたら、次はその実現に向けた具体的な事業アイデアを創出するフェーズです。ここでは質よりも量を重視し、既成概念にとらわれずに発想を広げることが求められます。

アイデアの源泉は様々な場所に存在します。

- 顧客の不満・課題(ペイン): 日常生活や仕事の中で人々が感じている「不便」「不満」「悩み」は、新しい事業の宝庫です。

- 自社の強み(アセット): 自社が持つ技術、特許、ブランド、顧客基盤、データなどを棚卸しし、それを別の形で活かせないか考えます(アセットドリブン)。

- 社会トレンド・環境変化: 少子高齢化、環境問題、働き方改革といったマクロな変化の中に、新たなニーズが生まれます。PEST分析などのフレームワークが役立ちます。

- 技術シーズ: AIやIoTなどの新しい技術が「何を実現できるか」から発想します(シーズドリブン)。

- 競合の弱み・市場の空白: 競合が提供できていない価値や、まだ誰も手をつけていないニッチな市場を探します。

アイデアを強制的に生み出すための手法として、ブレインストーミングやSCAMPER法、マンダラートなどがあります(詳細は後の章で解説)。大切なのは、この段階で「実現可能性」や「収益性」を過度に気にしすぎて、アイデアの芽を摘んでしまわないことです。まずは自由な発想を歓迎する雰囲気を作り、多様な視点から数多くのアイデアを出すことに集中しましょう。

③ 市場調査と事業コンセプトの策定

数多く出されたアイデアの中から、有望ないくつかを選び出し、より深く掘り下げていくのがこのステップです。ここでは、アイデアが単なる思いつきで終わらないよう、客観的な事実に基づいてその価値を検証していきます。

- 市場調査:

- デスクリサーチ: 公的な統計データ、業界レポート、調査会社の資料、ニュース記事などを活用し、市場の全体像を把握します。調査項目は、市場規模、成長率、競合他社の動向、関連法規などです。

- フィールドリサーチ: ターゲットとなる可能性のある顧客へのインタビューやアンケートを実施します。ここで重要なのは、アイデアに対する「欲しいですか?」という直接的な質問ではなく、「どのような課題を抱えていますか?」「その課題を解決するために今どうしていますか?」といった質問を通じて、顧客のリアルな実態(インサイト)を掴むことです。

- 事業コンセプトの策定:

市場調査で得られた情報をもとに、事業の骨格となるコンセプトを明確に言語化します。コンセプトには、以下の要素を含めると良いでしょう。- ターゲット顧客: どのような属性で、どのような価値観を持つ人か。

- 顧客の課題: ターゲットが抱える、最も解決したい課題は何か。

- 提供価値(バリュープロポジション): その課題をどのように解決し、顧客にどのような価値を提供するのか。

- ソリューション: 提供価値を実現するための具体的な製品・サービスは何か。

- 独自性・競合優位性: なぜ競合ではなく、自社のサービスが選ばれるのか。

この段階で、「誰の、どんな課題を、どのように解決するのか」という事業の核がシャープになります。

④ 事業計画の策定

事業コンセプトが固まったら、それを実現するための具体的な計画、つまり事業計画書を作成します。これは、社内の関係者(特に経営層)から承認と支援を得るための設計図であり、プロジェクトチームの行動計画の基盤となります。

事業計画に盛り込むべき主な項目は以下の通りです。

- 事業概要: 事業の目的、ビジョン、コンセプトのサマリー。

- 市場・競合分析: ステップ③で調査した内容を詳細に記述。

- 製品・サービスの詳細: 機能、特徴、開発ロードマップなど。

- ビジネスモデル: 誰から、何を対価に、どのようにお金をもらうのか(マネタイズ戦略)。サブスクリプション、従量課金、広告モデルなど。

- マーケティング・販売戦略: どのようにしてターゲット顧客に製品を届け、購入してもらうか。

- 実行体制: 必要な人員、スキル、組織構造。

- 財務計画: 売上予測、コスト構造、損益分岐点、必要な投資額、資金調達計画などを具体的に数値化します。3〜5年程度の計画を立てるのが一般的です。

重要なのは、この計画が絶対的なものではないと理解しておくことです。新規事業は不確実性の塊であり、計画通りに進むことは稀です。この時点での事業計画は、あくまで「現時点での最も確からしい仮説」と捉え、後の検証フェーズで得られた学びを元に、柔軟に見直していくことが前提となります。

⑤ MVP開発とテストマーケティング

事業計画が承認されたら、いよいよ製品・サービスの開発に着手します。しかし、ここでいきなり完璧な製品を作ろうとするのは禁物です。そのアプローチは多大な時間とコストを要し、もし市場のニーズとズレていた場合、手戻りが非常に大きくなります。

そこで重要になるのが、MVP(Minimum Viable Product)という考え方です。MVPとは、「顧客に価値を提供できる、実用最小限の製品」を意味します。全ての機能を実装するのではなく、事業コンセプトの核となる価値を検証するために必要最低限の機能だけを備えた製品(あるいはそのプロトタイプ)を開発します。

- MVPの目的:

- 仮説の検証: 「顧客はこの課題に本当にお金を払うのか?」という最も重要な仮説を、実際の市場で検証する。

- 早期のフィードバック獲得: 実際のユーザーに使ってもらうことで、机上の空論では得られないリアルな意見や改善点を収集する。

- 開発コストの最小化: 失敗した際のリスクを低減する。

MVPが完成したら、テストマーケティングを実施します。これは、限定されたターゲットや地域に対してMVPを提供し、その反応を見る活動です。Web広告を出してLP(ランディングページ)への誘導率や申込率を計測したり、クラウドファンディングで支援者を募ったりするのも有効な手法です。

このステップのゴールは、データと顧客の生の声に基づいて、事業化の是非を判断し、本格展開に向けた改善点を見つけ出すことです。

⑥ 事業化・本格展開(ローンチ)

MVPによる検証とテストマーケティングの結果、事業の将来性が確認できれば、いよいよ本格的な事業化(ローンチ)のフェーズへと移行します。これは、新規事業が社内の「プロジェクト」から正式な「事業」へと昇格する瞬間です。

ローンチに向けては、以下のような準備が必要となります。

- 製品・サービスの完成度向上: テストマーケティングで得たフィードバックを元に、機能の追加や改善、品質の向上を行う。

- 供給体制の構築: 製品を安定的に供給するための生産体制や、サービスを提供するためのインフラを整備する。

- マーケティング・営業体制の強化: 本格的なプロモーション活動や販売チャネルの構築を行う。

- サポート体制の確立: 顧客からの問い合わせに対応するカスタマーサポート体制を整える。

- 法務・知財の最終確認: 利用規約の整備、特許や商標の出願など、法的なリスクヘッジを行う。

ローンチはゴールではなく、新たなスタートです。 ここからが、本当の意味での事業運営の始まりとなります。市場の反応を注意深く見守り、迅速に対応できる体制を整えておくことが成功の鍵です。

⑦ 評価・改善

ローンチ後は、事業を継続的に成長させるために、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続ける必要があります。

- KPIの設定とモニタリング(Check): 事業計画の段階で設定したKGI(重要目標達成指標)と、それを達成するための中間指標であるKPI(重要業績評価指標)を定期的に観測します。売上、利益、顧客獲得数、解約率、顧客満足度など、事業の健全性を示す数値をダッシュボードなどで可視化し、チーム全体で共有します。

- データ分析と課題特定: なぜKPIが達成できたのか(できなかったのか)、その要因を分析します。アクセス解析データ、購買データ、顧客アンケートなど、定量・定性の両面から情報を収集し、ボトルネックとなっている課題を特定します。

- 改善施策の立案と実行(Action & Plan, Do): 特定された課題を解決するための改善策を立案し、優先順位をつけて実行します。製品機能の改良、価格設定の見直し、新たなマーケティング施策の実施など、打ち手は様々です。

この「データに基づく評価と改善」のサイクルをいかに速く、数多く回せるかが、ローンチ後の事業成長の角度を決定づけます。

⑧ 事業の拡大(グロース)

事業が安定した収益を生み出し、市場に受け入れられたと判断できたら、次の成長ステージである「事業拡大(グロース)」を目指します。ここでは、これまでのゼロイチ(0→1)のフェーズから、イチヒャク(1→100)のフェーズへとマインドセットを切り替える必要があります。

事業拡大の戦略には、アンゾフの成長マトリクスを参考に、以下のような方向性が考えられます。

- 新たな顧客セグメントの開拓: 既存の製品を、これまでとは異なる年齢層や嗜好を持つ層に展開する。

- 機能追加・新サービス開発: 既存顧客の満足度を高め、顧客単価を向上させるためのアップセル・クロスセル戦略。

- 地理的な展開: 国内の他地域や、海外市場に進出する。

- パートナーシップ・M&A: 他社との提携や買収によって、一気に事業規模を拡大する。

事業拡大のフェーズでは、組織体制もそれに合わせて変化させる必要があります。少人数のチームから、マーケティング、営業、開発、カスタマーサポートなどが専門部署として独立し、組織的なオペレーションを構築していくことが求められます。事業の成長段階に応じた最適な戦略と組織体制を構築していくことが、持続的な成功への道筋となります。

新規事業開発を成功させるためのポイント

前章で解説した8つのステップをただ順番にこなすだけでは、新規事業の成功は保証されません。プロセス全体を通じて常に意識しておくべき、成功確率を高めるための重要な心構えや組織的な取り組みがあります。ここでは、特に重要な5つのポイントを解説します。

経営層の理解と協力を得る

新規事業開発の成否は、経営層のコミットメントに大きく左右されると言っても過言ではありません。なぜなら、新規事業は本質的に不確実性が高く、短期的に利益を生み出すことが難しいからです。目先の四半期決算に追われる既存事業の論理とは相容れない部分が多く、経営層の深い理解と長期的な視点での支援がなければ、簡単に頓挫してしまいます。

- なぜ協力が必要か:

- リソースの確保: 新規事業には、専任の人材、開発資金、マーケティング予算など、様々な経営資源が必要です。これらのリソースを配分する最終的な意思決定権は経営層にあります。

- 社内調整の円滑化: 新規事業は、既存の事業部や管理部門との連携が不可欠です。時に利害が対立することもありますが、経営層が「この事業は会社にとって重要だ」という明確なメッセージを発信することで、全社的な協力体制を築きやすくなります。

- 「待つ」という忍耐: MVPでの検証やピボット(方向転換)には時間がかかります。短期的な成果を求めず、事業が育つのを辛抱強く見守る姿勢が、担当者の心理的な安全性を確保し、大胆な挑戦を促します。

- どうやって協力を得るか:

- ビジョンへの共感: 事業計画の数字だけでなく、「この事業が成功すれば、会社や社会はこう変わる」という大きなビジョンやストーリーを、情熱を持って語ることが重要です。

- オープンなコミュニケーション: 定期的に進捗状況を報告し、課題やリスクも包み隠さず共有することで、信頼関係を構築します。経営層を「審査員」ではなく「共に事業を創るパートナー」として巻き込んでいく姿勢が大切です。

- スモールウィン(小さな成功)の提示: 「テストマーケティングで想定以上の反響があった」「有力なパートナー候補と基本合意に至った」など、小さな成功体験を積み重ねて報告することで、事業の将来性を示し、継続的な支援を引き出します。

顧客の課題を深く理解する

多くの新規事業が失敗する最大の原因の一つは、「顧客不在のプロダクト開発」です。作り手が「これは素晴らしいアイデアだ」「こんな技術があるから使おう」という思い込み(プロダクトアウトの発想)で開発を進めてしまい、結果として誰にも求められないモノが生まれてしまうケースは後を絶ちません。

これを避けるためには、徹底して顧客に寄り添い、その課題を深く理解する「マーケットイン」の発想が不可欠です。重要なのは、顧客が口にする「要望」を鵜呑みにするのではなく、その背景にある本質的な課題、つまり「ジョブ(片付けたい用事)」や「ペイン(悩み・不満)」を見抜くことです。顧客自身も言語化できていない潜在的なニーズを発見できれば、それは大きなビジネスチャンスに繋がります。

- 課題を深く理解する方法:

- 顧客インタビュー: 複数人のターゲット顧客候補に、1対1で深い対話を行います。「こういう製品が欲しいですか?」ではなく、「〇〇について、普段どんなことに困っていますか?」「その問題を解決するために、今どうしていますか? なぜその方法を選んでいるのですか?」といったオープンな質問で、行動の裏にある動機や価値観を探ります。

- 行動観察(エスノグラフィー): 顧客の実際の生活や仕事の現場に身を置き、その行動を注意深く観察します。言葉には現れない無意識の行動や工夫の中に、重要なヒントが隠されていることがあります。

- 共感マップ: 顧客が見ているもの、聞いていること、考えていること、感じていること、言動、そしてペインとゲイン(得たいもの)を一枚の絵にまとめることで、顧客への共感を深め、チーム内での共通認識を形成します。

「自分たちは顧客のことを何も知らない」という謙虚な姿勢から出発し、顧客の専門家になることが、本当に価値のある事業を創るための第一歩です。

小さく始めて素早く検証する

「石橋を叩いて渡る」という慎重さは、既存事業の運営においては美徳かもしれません。しかし、先の見えない新規事業開発においては、完璧な計画と製品ができるまで動かないという姿勢は、かえってリスクを高めます。市場の状況は刻一刻と変化しており、時間をかけている間にビジネスチャンスを逃したり、前提条件が変わってしまったりするからです。

そこで重要になるのが、「リーンスタートアップ」に代表される、「小さく始めて、素早く検証する」というアプローチです。

- 構築-計測-学習のループ: アイデアを元に、仮説を検証するための最小限の製品(MVP)を「構築(Build)」し、それを市場に投入してユーザーの反応を「計測(Measure)」し、得られたデータから「学習(Learn)」して次のアクションに繋げる。このフィードバックループを、できるだけ短いサイクルで高速に回します。

- ピボットの重要性: 検証の結果、当初の仮説が間違っていると分かれば、固執せずに事業の方向性を転換(ピボット)します。ピボットは失敗ではなく、学習の結果得られた「戦略的な軌道修正」です。早く間違いに気づくことで、致命的な失敗を避け、成功への確度を高めていくことができます。

このアプローチは、無駄な開発コストと時間を最小限に抑えながら、顧客の本当のニーズに沿った事業へと進化させていくための、極めて効果的な方法論です。

失敗を許容する文化をつくる

新規事業開発は、挑戦と失敗の連続です。統計によれば、立ち上げられた新規事業の多くは、数年のうちに撤退を余儀なくされると言われています。このような高い不確実性を持つ活動において、一度の失敗も許されないような組織文化では、担当者は萎縮してしまい、大胆な挑戦ができなくなります。結果として、当たり障りのない、小さな改善レベルのアイデアしか生まれなくなってしまいます。

イノベーションは、安全な場所から生まれるのです。新規事業を成功させるためには、挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、そこから得られた「学び」を価値あるものとして評価し、次の挑戦に活かす文化を醸成することが不可欠です。

- 「賢い失敗」を奨励する: 何もせず失敗するのではなく、明確な仮説を持って挑戦し、結果として失敗から貴重な学びを得ることを「賢い失敗(Smart Failure)」と定義し、称賛する雰囲気を作ります。

- 失敗事例の共有: 失敗を隠すのではなく、チームや組織全体で共有し、その原因と得られた教訓を資産として蓄積する仕組み(例えば、失敗報告会など)を設けます。

- 心理的安全性の確保: 担当者が「これを試して失敗したら、自分の評価が下がるのではないか」という不安を感じることなく、安心して挑戦できる環境をリーダーが意識的に作ることが重要です。

「失敗は成功の母」という言葉を、単なる精神論ではなく、組織の制度や文化として体現することが、継続的にイノベーションを生み出す土壌となります。

撤退ルールを事前に決めておく

情熱を持って取り組んできた事業ほど、客観的な判断が難しくなるものです。「ここまで投資したのだから、今さらやめられない」「もう少し頑張れば、きっとうまくいくはずだ」といった思いが、合理的な意思決定を妨げることがあります。これは、「サンクコスト(埋没費用)の呪縛」と呼ばれる心理的な罠です。

この罠を避けるために、事業を開始する前に、あらかじめ「撤退ルール(撤退基準)」を明確に定めておくことが極めて重要です。

- 撤退基準の具体例:

- 時間軸: 「ローンチから1年以内に、単月黒字化を達成できない場合」

- KPI: 「6ヶ月後のアクティブユーザー数が〇〇人に満たない場合」

- 市場環境: 「主要な競合が〇社以上参入してきた場合」

- 財務: 「追加投資の回収見込み(ROI)が〇%を下回った場合」

ルールを事前に設定しておくことで、いざという時に感情論ではなく、客観的な基準に基づいて冷静な判断を下すことができます。そして、撤退は「敗北」や「失敗」ではなく、限りある経営資源をより有望な機会に再配分するための「戦略的判断」であるという認識を、経営層と事業担当者の間で共有しておくことが大切です。これにより、健全な新陳代謝が促され、組織全体としての成功確率が高まるのです。

新規事業開発で役立つフレームワーク

新規事業開発のプロセスでは、様々な場面で複雑な情報を整理し、思考を深め、チームで共通認識を形成する必要があります。その際に強力な助けとなるのが、先人たちの知恵の結晶である「フレームワーク」です。ここでは、新規事業開発の各フェーズで特に役立つ代表的なフレームワークを、目的別に紹介します。

アイデア創出に役立つフレームワーク

ゼロから新しいアイデアを生み出すのは難しい作業ですが、フレームワークを使うことで、思考を強制的に刺激し、発想を広げることができます。

SCAMPER法

SCAMPER(スカンパー)法は、既存の製品やサービス、アイデアに対して、7つの切り口から質問を投げかけることで、新たなアイデアを発想する手法です。

- S (Substitute: 代用する): 何か他のものに置き換えられないか?(例:材料、場所、人、プロセス)

- C (Combine: 組み合わせる): 何かと組み合わせられないか?(例:機能、目的、技術)

- A (Adapt: 応用・適応させる): 他のアイデアを応用できないか?過去の事例は参考にできないか?

- M (Modify: 修正する): 大きさ、形、色などを変えられないか?意味や用途を拡大・縮小できないか?

- P (Put to another use: 他の使い道を考える): 本来の用途以外に使い道はないか?他の業界で使えないか?

- E (Eliminate: 削除・削減する): 何かを取り除いたり、シンプルにしたりできないか?(例:機能、部品、ルール)

- R (Reverse/Rearrange: 逆転・再編成する): 順番や役割を逆にできないか?レイアウトを変えられないか?

これらの質問に答えていくことで、既存のアイデアを多角的に見つめ直し、自分では思いつかなかったような新しい発想に繋げることができます。

ブレインストーミング

通称「ブレスト」として知られる、集団でアイデアを出し合うための会議手法です。その目的は、互いの発想を刺激し合うことで、一人では到達できないようなユニークで質の高いアイデアを、数多く生み出すことにあります。ブレストを成功させるためには、以下の4つの原則を守ることが重要です。

- 批判厳禁 (Criticism is ruled out): 他人のアイデアを批判・評価しない。どんなアイデアも歓迎する雰囲気を作る。

- 自由奔放 (Freewheeling is welcomed): 奇抜なアイデア、突飛なアイデアを歓迎する。常識にとらわれない。

- 質より量 (Quantity is wanted): まずはアイデアの数を出すことを目標にする。量が質を生むという考え方。

- 結合改善 (Combination and improvement are sought): 他人のアイデアに便乗し、それらを組み合わせたり、改善したりするアイデアを歓迎する。

ファシリテーターがこれらのルールを徹底させることが、ブレストの成否を分けます。

マンダラート

目標達成ツールとしても知られるマンダラートは、アイデア発想法としても非常に有効です。3×3の9つのマスを用意し、まず中心のマスに考えたいメインテーマ(例:「新しい飲食サービス」)を書き込みます。次に、その周りの8マスに、メインテーマから連想されるアイデアや要素(例:「健康」「時短」「エンタメ」「デリバリー」など)を埋めていきます。

さらに、周囲に埋めた8つの要素を、それぞれ別のマンダラートの中心に据え、同様にアイデアを広げていきます。これにより、一つのテーマから思考が強制的に拡散され、アイデアが構造的に整理されていく効果があります。

環境分析に役立つフレームワーク

事業を取り巻く外部環境や、自社の内部環境を客観的に分析することは、事業機会の発見や戦略立案の基礎となります。

PEST分析

PEST(ペスト)分析は、事業に影響を与えるマクロ環境(自社ではコントロールできない大きな外部要因)を、4つの視点から分析するフレームワークです。

- P (Politics: 政治): 法律の改正、税制の変更、政権交代、国際情勢など。

- E (Economy: 経済): 景気動向、金利、為替レート、物価、経済成長率など。

- S (Society: 社会): 人口動態(少子高齢化など)、ライフスタイルの変化、教育水準、文化、流行など。

- T (Technology: 技術): 新技術の登場、技術の普及、特許、ITインフラの動向など。

これらの変化が、自社の事業にとって「機会」となるのか「脅威」となるのかを洗い出すことで、長期的な視点での戦略を立てるのに役立ちます。

SWOT分析

SWOT(スウォット)分析は、内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を見出すための定番フレームワークです。

- 内部環境(自社の要因)

- S (Strengths: 強み): 自社の目標達成に貢献する要素(例:技術力、ブランド、顧客基盤)

- W (Weaknesses: 弱み): 自社の目標達成の障害となる要素(例:資金力、人材不足、知名度)

- 外部環境(市場や競合の要因)

- O (Opportunities: 機会): 自社にとって追い風となる市場の変化(例:市場の拡大、規制緩和)

- T (Threats: 脅威): 自社にとって向かい風となる市場の変化(例:競合の参入、代替品の登場)

これらの4要素を洗い出すだけでなく、それらを掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことが重要です。これにより、具体的な戦略オプションを導き出すことができます。

| 機会 (Opportunities) | 脅威 (Threats) | |

|---|---|---|

| 強み (Strengths) | SO戦略(積極化戦略) 強みを活かして機会を最大限に活用する戦略。 |

ST戦略(差別化戦略) 強みを活かして脅威を回避・無力化する戦略。 |

| 弱み (Weaknesses) | WO戦略(改善戦略) 弱みを克服・補強することで機会を掴む戦略。 |

WT戦略(防衛/撤退戦略) 弱みと脅威による最悪の事態を避けるための戦略。 |

事業計画に役立つフレームワーク

アイデアや分析結果を、実行可能な事業計画に落とし込むためのフレームワークです。ビジネスの全体像を可視化し、チーム内での認識を揃えるのに役立ちます。

リーンキャンバス

リーンキャンバスは、特に不確実性の高いスタートアップや新規事業に適した事業計画のテンプレートです。伝統的な事業計画書よりもシンプルで、ビジネスモデルの中核となる「仮説」を1枚の紙にまとめることを目的としています。以下の9つの要素で構成されます。

- 課題: ターゲット顧客が抱える、解決すべき上位3つの課題。

- 顧客セグメント: その課題を抱えている、最も熱量の高い顧客層。

- 独自の価値提案 (UVP): なぜ自社の製品が特別で、顧客の注目に値するのかを伝えるシンプルで力強いメッセージ。

- ソリューション: 課題を解決するための、具体的な製品・サービスの機能。

- チャネル: 顧客にアプローチするための経路。

- 収益の流れ: どのようにして売上を上げるか(価格設定、収益モデル)。

- コスト構造: 事業運営にかかる主な費用。

- 主要指標 (Key Metrics): 事業の成功を測るための最も重要な活動指標(KPI)。

- 圧倒的な優位性: 競合が容易に模倣できない、本当の強み。

これらの要素を埋めていくことで、事業モデルの矛盾点や検証すべき仮説が明確になります。

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、リーンキャンバスの元になったフレームワークで、ビジネスの構造を9つのブロックで可視化します。より既存のビジネスの分析や整理にも適しています。

リーンキャンバスが「課題」と「ソリューション」に重点を置くのに対し、ビジネスモデルキャンバスは「キーパートナー」や「顧客との関係」といった、事業を運営していく上での仕組みにより焦点を当てている点が特徴です。

新規事業の初期段階ではリーンキャンバスが、事業がある程度固まってきた段階や、既存事業との連携を考える際にはビジネスモデルキャンバスが適していると言えるでしょう。

新規事業開発に必要な人材とスキル

新規事業開発は、決まった業務をこなす既存事業とは異なり、不確実な状況の中で道を切り拓いていく活動です。そのため、担当者には特有のマインドセットやスキルセットが求められます。ここでは、新規事業を成功に導くために不可欠な人材像とスキルを4つ紹介します。

リーダーシップと実行力

新規事業のリーダーは、単なる管理者ではありません。先の見えない暗闇の中を、自ら先頭に立って進む探検家のような存在です。

- ビジョン牽引力: なぜこの事業をやるのか、その先にある未来はどれだけ素晴らしいものかを、熱意を持って語り、チームメンバーや関係者を鼓舞する力。

- 意思決定力: 情報が不完全で、前例がない中でも、リスクを恐れずに「決める」力。時には大胆なピボット(方向転換)を決断する勇気も必要です。

- 巻き込み力: 経営層、他部署、外部パートナーなど、事業の成功に必要なステークホルダーを説得し、協力を引き出す力。社内政治を乗り越え、仲間を増やしていく能力は極めて重要です。

- 圧倒的な当事者意識: 事業を「自分ごと」として捉え、どんな困難に直面しても諦めずにやり抜く強い意志と情熱。誰かの指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決策を実行していくオーナーシップが求められます。

スキルや知識以上に、この「やり抜く力(グリット)」が、新規事業の成否を分ける最も重要な要素かもしれません。

マーケティングスキル

優れた技術や製品を作ったとしても、それが顧客に届かなければ意味がありません。新規事業におけるマーケティングは、単なる広告宣伝活動に留まらない、より広範な役割を担います。

- 顧客インサイト発見力: インタビューやデータ分析を通じて、顧客自身も気づいていない本質的な課題やニーズ(インサイト)を掘り起こす能力。これが、プロダクト開発の出発点となります。

- 市場分析・戦略立案能力: 市場規模の推定、競合の動向分析、自社のポジショニング設定などを行い、誰に、何を、どのように届けるかというマーケティング戦略全体を設計する力。

- デジタルマーケティングの実践スキル: 現代の事業開発において、Webマーケティングは不可欠です。SEO、コンテンツマーケティング、SNS運用、Web広告、アクセス解析など、具体的な手法を駆使して、低コストで仮説検証や顧客獲得を行うスキルが求められます。

- 価値伝達(コミュニケーション)能力: 製品の価値を、顧客に響く言葉やストーリーに変換し、LP(ランディングページ)や広告クリエイティブ、プレスリリースなどで的確に伝える力。

「作ること」と「売ること」を繋ぎ、事業全体の価値を最大化するのがマーケターの役割です。

プロジェクトマネジメントスキル

新規事業開発は、目標達成までの道のりが不明確な、複雑性の高いプロジェクトです。このプロジェクトを計画通り、あるいは計画を柔軟に変更しながらゴールに導くためには、優れたプロジェクトマネジメントスキルが欠かせません。

- 計画策定能力: ゴールから逆算して、必要なタスクを洗い出し、マイルストーンを設定し、現実的なスケジュールを立てる力。

- タスク・進捗管理能力: 誰が、いつまでに、何をやるのかを明確にし、その進捗を常に把握・管理する力。TrelloやAsanaのようなツールを使いこなし、プロジェクト全体を可視化することが重要です。

- リスク管理能力: プロジェクトの進行を妨げる可能性のあるリスク(技術的な問題、リソース不足、競合の出現など)を事前に洗い出し、その対策を講じておく力。

- ファシリテーション能力: チーム内の会議を効率的に運営し、議論を活性化させ、合意形成を促す力。部署間の調整など、円滑なコミュニケーションのハブとしての役割も担います。

曖昧な状況を構造化し、チームを目的地まで着実に前進させるエンジン役がプロジェクトマネージャーです。

ファイナンスの知識

新規事業は、情熱やビジョンだけで進めることはできません。事業を持続可能なものにするためには、「お金」の視点、すなわちファイナンスの知識が必須となります。

- 事業計画(財務モデル)の策定能力: 売上予測、コスト計算、利益計画を立て、Excelなどで具体的な財務モデルを作成するスキル。これにより、事業の収益性や必要な投資額を定量的に示すことができます。

- 財務三表の読解力: PL(損益計算書)、BS(貸借対照表)、CF(キャッシュフロー計算書)を読み解き、自社の事業の財務状況を正しく把握する能力。特に、利益が出ていても資金がショートする「黒字倒産」を避けるため、キャッシュフローの管理は極めて重要です。

- 投資評価の知識: NPV(正味現在価値)やIRR(内部収益率)といった指標を用いて、投資の妥当性を評価する知識。これにより、経営層に対して客観的な根拠を持って投資判断を仰ぐことができます。

- 資金調達に関する知識: 必要に応じて、ベンチャーキャピタルからの出資や、金融機関からの融資、補助金の活用など、様々な資金調達手段に関する基本的な知識も持っておくと、事業拡大の選択肢が広がります。

これらのスキルは、必ずしも一人が全てを完璧に備えている必要はありません。それぞれの強みを持ったメンバーが集まり、互いに補完し合うチームを組成することが、成功への近道となります。

新規事業開発を推進する組織体制

新規事業を効果的に生み出し、育てていくためには、個人の能力だけでなく、それを支える組織体制が非常に重要です。どのような体制が最適かは、企業の文化や事業の性質によって異なりますが、代表的な3つのモデルを紹介します。

トップダウン型

経営層が強いリーダーシップを発揮し、事業の方向性やテーマを決定し、それを実行するためのチームを組成する方式です。社長や役員が自らプロジェクトリーダーとなる「社長直轄プロジェクト」などが典型的な例です。

- メリット:

- 意思決定のスピード: 経営層の判断で物事が進むため、非常にスピーディに事業を推進できます。

- リソースの集中: 経営の重要課題として位置づけられるため、全社的なバックアップを得やすく、ヒト・モノ・カネといった経営資源を大胆に投入することが可能です。

- 大きな変革の実現: 既存事業のしがらみにとらわれず、会社の未来を左右するような大規模で革新的な事業に挑戦しやすいという特徴があります。

- デメリット:

- 現場のアイデアが活かされにくい: 現場の社員は「やらされ仕事」と感じてしまい、当事者意識やモチベーションが低下する可能性があります。顧客の最前線にいる社員の気づきやアイデアが吸い上げられにくい構造になりがちです。

- トップの知見への依存: 経営トップの知見や判断が間違っていた場合、大きな失敗に繋がるリスクがあります。

市場の変化が激しく、迅速な経営判断が求められる場合や、全社を挙げた大きな変革を目指す場合に有効な体制と言えます。

ボトムアップ型

現場の社員からの自発的なアイデアや提案を吸い上げ、それを事業化していく方式です。アイデアコンテストや提案制度を設け、優れた提案に対して予算やリソースを提供して事業化を支援する形が一般的です。

- メリット:

- 多様なアイデアの創出: 役職や部署に関わらず、全社員がアイデア出しに参加するため、経営層だけでは思いつかないような、現場感覚に根ざした多様なアイデアが生まれる可能性があります。

- 社員のモチベーション向上: 自分のアイデアが事業になるかもしれないという期待感が、社員のエンゲージメントや学習意欲を高めます。組織全体のイノベーション文化の醸成にも繋がります。

- 当事者意識の高さ: 発案者自身がプロジェクトの中心となることが多いため、強い情熱と当事者意識を持って事業を推進することができます。

- デメリット:

- 小粒なアイデアへの偏り: 既存事業の改善案や、自部署の範囲内に収まるような、小規模でインパクトの小さいアイデアに偏る傾向があります。

- 事業化のハードルの高さ: 優れたアイデアが出てきても、それを評価し、事業化へと導くプロセスや支援体制が整っていないと、アイデア倒れで終わってしまうことが少なくありません。

- 全社戦略とのズレ: 全社的な戦略とは必ずしも一致しないアイデアが散発的に生まれ、経営資源が分散してしまう可能性があります。

社員の自律性や創造性を引き出し、組織風土を活性化させたい場合に適した体制です。トップダウン型と組み合わせ、両方の良い面を取り入れるハイブリッド型も有効です。

社内ベンチャー制度

企業が社内に独立性の高い組織(疑似的なベンチャー企業)を設立し、そこに人材や資金を投入して新規事業を推進させる制度です。「社内カンパニー制度」や「出島戦略」とも呼ばれます。

この制度では、選抜されたメンバーが既存の事業部から切り離され、意思決定の権限や独自の評価制度、予算執行の自由度などが与えられます。これにより、あたかもスタートアップ企業のように、スピーディで柔軟な事業運営を目指します。

- メリット:

- 迅速な意思決定と実行: 既存事業の複雑な承認プロセスや社内ルールに縛られず、市場の変化に素早く対応できます。

- イノベーションの促進: 既存事業の「常識」や「しがらみ」から解放されることで、大胆で革新的な挑戦がしやすくなります。失敗のリスクも本体から切り離されているため、よりリスクテイクが可能です。

- 起業家的人材の育成: 事業の立ち上げから運営までを一気通貫で経験することで、経営視点を持った人材を育成することができます。

- デメリット:

- 既存事業とのシナジー創出の難しさ: 独立性が高いがゆえに、本体が持つ技術や販売網といったアセットを活用しにくく、シナジーが生まれにくい場合があります。孤立してしまうと、一から全てを自前で構築する必要が出てきます。

- 本体への再統合の課題: 事業が成功した場合に、その組織や人材をどのように本体へ再統合(インテグレーション)するかが難しい課題となります。カルチャーの違いから軋轢が生まれることもあります。

- 人材の処遇: 成功した場合のインセンティブ(報酬)や、失敗した場合のキャリアパスを明確に設計しておかないと、優秀な人材が集まらない、あるいは流出してしまうリスクがあります。

特に、既存事業とは全く異なるビジネスモデルや市場に挑戦する「非関連多角化」のような、破壊的イノベーションを目指す場合に非常に有効な体制です。

新規事業開発でよくある失敗と課題

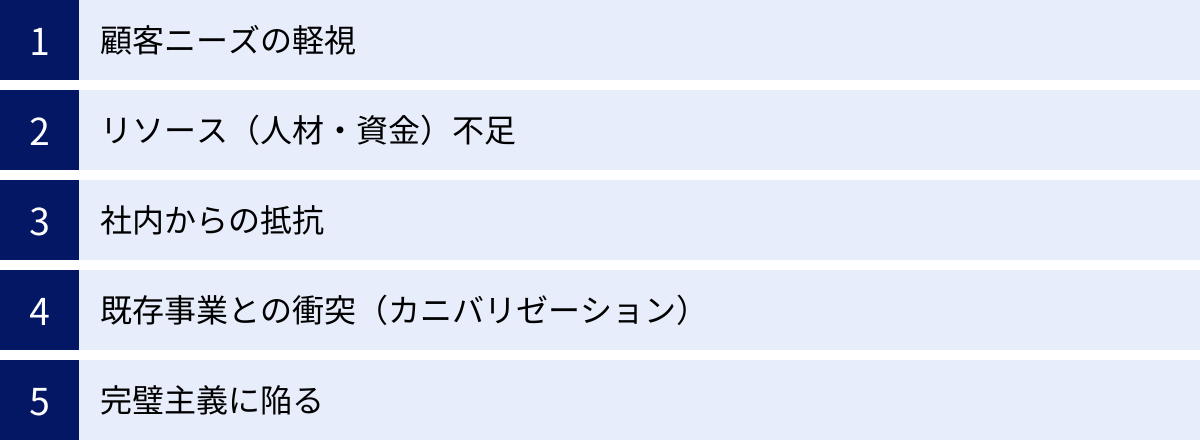

新規事業開発の道のりには、多くの落とし穴が潜んでいます。成功確率を高めるためには、先人たちが陥った失敗から学び、同じ轍を踏まないように備えることが重要です。ここでは、新規事業開発で特によくある失敗とその背景にある課題を5つ解説します。

顧客ニーズの軽視

新規事業が失敗する最も古典的かつ最大の原因は、「顧客が欲しがらないものを作ってしまう」ことです。これは、作り手の技術力やアイデアへの過信から生まれる「プロダクトアウト」の罠です。

- 陥りがちな状況:

- 「こんなにすごい技術なのだから、きっと売れるはずだ」と技術シーズ起点で開発を進めてしまう。

- 社内の重役や声の大きい人物の「鶴の一声」で仕様が決まり、顧客への検証が疎かになる。

- 自分たちの主観的な「あったらいいな」を、市場全体のニーズだと勘違いしてしまう。

- 課題: この失敗の根底には、顧客に対する深い洞察の欠如があります。アンケートで「欲しいですか?」と聞いて「はい」と答えたとしても、それは社交辞令かもしれません。本当に顧客が時間やお金を払ってでも解決したい「深いペイン(悩み)」を捉えられていない限り、事業は成功しません。

- 対策: 開発の初期段階から徹底的に顧客と対話し、その行動を観察することです。MVP(実用最小限の製品)を作り、実際の顧客に使ってもらってフィードバックを得るというプロセスを繰り返すことで、独りよがりな開発を防ぎ、本当に価値のある製品へと軌道修正していくことができます。

リソース(人材・資金)不足

新規事業は、既存事業の片手間で成功するほど甘くはありません。しかし、多くの企業で、リソース不足が事業の足かせとなっています。

- 陥りがちな状況:

- 担当者が既存事業の業務と兼務しており、新規事業に十分な時間とエネルギーを割けない。

- 経営層が短期的な成果を求めるあまり、十分な初期投資(予算)を認めない。

- アイデアは出たものの、それを形にするための専門スキル(IT、マーケティングなど)を持つ人材が社内にいない。

- 課題: 根底にあるのは、経営層のコミットメント不足や、新規事業の不確実性に対する理解の欠如です。新規事業はすぐに利益を生むものではなく、一定期間の「投資フェーズ」が必要です。このことを理解せず、既存事業と同じ尺度で評価しようとすると、必要なリソースが配分されず、事業は立ち上がる前に枯渇してしまいます。

- 対策: 事業リーダーは、なぜこの事業に今、これだけのリソースが必要なのかを、客観的なデータと熱意を持って経営層に粘り強く説明し続ける必要があります。また、「専任のチーム」を組成することは、成功のための最低条件と言えるでしょう。

社内からの抵抗

新規事業は、社内から必ずしも歓迎されるとは限りません。むしろ、見えない抵抗勢力に直面することの方が多くあります。

- 陥りがちな状況:

- 既存事業のエース人材を引き抜こうとして、その所属部署から猛反発を受ける。

- 既存事業部門から「そんな儲からないことをやっていないで、俺たちの仕事を手伝え」と揶揄される。

- 法務や経理などの管理部門から、前例がないことを理由に協力が得られない(「できない理由」ばかり並べられる)。

- 課題: こうした抵抗の背景には、変化への恐れ、既得権益を守ろうとする心理、嫉妬、縄張り意識など、人間の感情的な側面が複雑に絡み合っています。特に、会社の収益を支えている既存事業部門からすれば、将来どうなるか分からない新規事業は「自分たちの稼ぎで遊んでいる」ように見えてしまうのも無理はありません。

- 対策: まず、経営トップが「新規事業は会社の未来にとって不可欠である」という明確なメッセージを全社に発信し続けることが大前提です。その上で、事業担当者は各部署にこまめに足を運び、事業のビジョンや進捗を共有し、協力をお願いする地道なコミュニケーションが不可欠です。スモールウィンを共有して「味方」を少しずつ増やしていくことも有効です。

既存事業との衝突(カニバリゼーション)

新規事業が、自社の既存事業の顧客や売上を奪ってしまう現象をカニバリゼーション(共食い)と呼びます。これを恐れるあまり、有望な新規事業の芽を摘んでしまうことがあります。

- 陥りがちな状況:

- より安価で便利な新サービスが、高収益な既存サービスの売上を侵食する可能性が指摘され、プロジェクトが中止になる。

- 既存の販売代理店チャネルとの関係を気にして、ECサイトでの直販に踏み切れない。

- 課題: カニバリゼーションを過度に恐れることは、企業の成長機会を失うことに繋がります。なぜなら、自社がやらなければ、いずれ競合他社が同じようなサービスを投入し、結局は既存事業の売上を奪われることになるからです。変化の激しい時代においては、むしろ自ら市場を破壊する「自己破壊」の視点が必要になります。

- 対策: 目先の部署の利益ではなく、会社全体の利益、市場全体のシェアという、より高い視点で物事を判断することが求められます。カニバリゼーションが起きることを前提として、既存事業と新規事業を合わせたトータルでの成長戦略を描く必要があります。経営層の強いリーダーシップが不可欠な場面です。

完璧主義に陥る

失敗を恐れるあまり、完璧な事業計画や完璧な製品ができるまで、一歩も前に進めなくなってしまう状態です。

- 陥りがちな状況:

- 事業計画書の細部にこだわりすぎて、何ヶ月もリサーチと資料作成に費やしてしまう。

- 「こんな中途半端な状態で世に出せない」と、次から次へと機能を追加し、開発が長期化・複雑化する。

- 小さな失敗を恐れて、MVPによるテストマーケティングに踏み切れない。

- 課題: この背景には、失敗が許されない組織文化や、担当者の真面目すぎる性格があります。しかし、前述の通り、新規事業において完璧な計画はあり得ません。市場に出してみなければ分からないことばかりです。完璧を目指して時間をかけている間に、市場の状況は変わり、競合に先を越されてしまいます。

- 対策: 「Done is better than perfect(完璧を目指すよりまず終わらせろ)」というマインドセットを持つことが重要です。リーンスタートアップの考え方に基づき、まずは最低限の形でアウトプットを出し、市場からのフィードバックを得て改善していくサイクルを回すことを最優先に考えましょう。スピードは、新規事業における最も重要な武器の一つです。

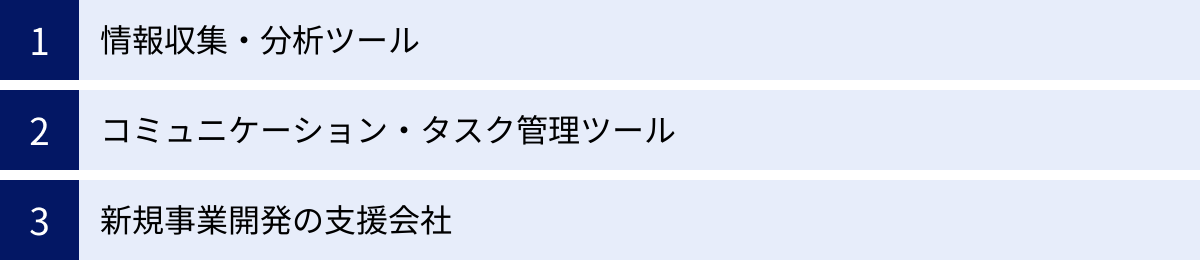

新規事業開発に役立つツール・サービス

新規事業開発のプロセスを効率化し、質を高めるためには、様々なツールや外部サービスを活用することが有効です。ここでは、各フェーズで役立つ代表的なツール・サービスを紹介します。

※各サービスの情報は、本記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

情報収集・分析ツール

市場調査や競合分析のフェーズで、正確な情報を迅速に収集・分析するために不可欠なツールです。

SPEEDA

株式会社ユーザベースが提供する、企業・業界情報プラットフォームです。

世界中の企業の財務データ、株価情報、業界レポート、市場データ、ニュース、統計などを網羅的に閲覧・分析できます。新規事業の市場規模調査、競合企業の財務状況分析、業界のトレンド把握など、デスクリサーチの時間を大幅に短縮し、質の高い情報収集を可能にします。

参照:株式会社ユーザベース公式サイト

INITIAL

SPEEDAと同じく、株式会社ユーザベースが提供する、国内最大級のスタートアップ情報プラットフォームです。

スタートアップ企業の資金調達動向、事業内容、株主構成、ニュースなどをデータベース化しており、未上場企業の詳細な情報を得ることができます。新たな市場のプレーヤーや競合の動向を把握したり、協業やM&Aのパートナー候補を探したりする際に非常に役立ちます。

参照:株式会社ユーザベース公式サイト

コミュニケーション・タスク管理ツール

少人数のチームでスピーディにプロジェクトを進める上で、円滑なコミュニケーションと透明性の高いタスク管理は生命線です。

Slack

Salesforce, Inc.が提供するビジネスチャットツールです。

メールよりも迅速で手軽なコミュニケーションを実現し、プロジェクトごとやテーマごとに「チャンネル」を作成して情報を整理できます。様々な外部ツールとの連携も可能で、新規事業チームの情報共有ハブとして機能します。

参照:Salesforce, Inc.公式サイト

Trello

Atlassian社が提供する、カンバン方式のタスク管理ツールです。

「未着手」「作業中」「完了」といったリストを作成し、タスクをカードとして視覚的に管理できます。誰が何をしているのかが一目で分かり、プロジェクトの進捗状況をチーム全体で共有するのに最適です。直感的な操作性が特徴で、手軽に導入できます。

参照:Atlassian公式サイト

Miro

Miro社が提供するオンラインホワイトボードツールです。

無限に広がる仮想のホワイトボード上で、付箋や図形、テキスト、画像などを自由に配置し、チームでリアルタイムに共同編集できます。ブレインストーミング、マインドマップ作成、ビジネスモデルキャンバスの作成、ワイヤーフレームの設計など、アイデアの可視化と共有に絶大な効果を発揮します。

参照:Miro公式サイト

新規事業開発の支援会社

自社だけではノウハウやリソースが不足している場合、専門的な知見を持つ外部の支援会社(コンサルティングファームなど)を活用するのも有効な選択肢です。

株式会社リブ・コンサルティング

戦略立案から実行支援(ハンズオン)までを一気通貫で手掛ける経営コンサルティング会社です。

特に「事業創造(インキュベーション)」領域に強みを持ち、大企業から中堅・ベンチャー企業まで、数多くの新規事業開発を支援した実績があります。戦略策定だけでなく、現場に入り込んで事業を共に推進するスタイルが特徴です。

参照:株式会社リブ・コンサルティング公式サイト

株式会社btrax

サンフランシスコに本社を置き、グローバルな視点でのサービスデザインや事業開発を支援するデザイン会社です。

デザイン思考のアプローチを用いて、ユーザーの課題発見からプロトタイピング、UX/UIデザイン、事業戦略の立案までをサポートします。特に、海外の最新トレンドを取り入れたい場合や、ユーザー中心のプロダクト開発を重視する場合に強みを発揮します。

参照:株式会社btrax公式サイト

株式会社アイディオット

データとAI技術を核としたDX(デジタルトランスフォーメーション)支援や新規事業開発を行う企業です。

独自のデータプラットフォームやAIソリューションを活用し、データドリブンな市場分析、需要予測、ビジネスモデル構築などを支援します。テクノロジーを起点とした新規事業や、既存事業のデータ活用を検討している場合に有力なパートナーとなります。

参照:株式会社アイディオット公式サイト

まとめ

本記事では、新規事業開発の全体像について、その重要性から具体的な8つのステップ、成功のポイント、役立つフレームワーク、そして陥りがちな失敗まで、網羅的に解説してきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- 新規事業開発の重要性: VUCA時代を生き抜き、企業が持続的に成長するためには、既存事業の深化と並行して、未来の収益の柱となる新規事業の創出が不可欠です。

- 成功へのプロセス: 新規事業開発は、「①目的・ビジョンの設定」から始まり、「⑧事業の拡大」に至るまでの一貫したプロセスです。各ステップを着実に踏むことが成功の土台となります。

- 成功の鍵: 成功の鍵は、経営層の強力なコミットメントの下、顧客課題を深く理解し、MVPを活用して「小さく始めて素早く検証する」というリーンなアプローチを実践することにあります。

- 組織と文化: 挑戦した結果の失敗を許容し、そこからの学びを奨励する「失敗を許容する文化」と、事業を推進するための適切な「組織体制」が、イノベーションを生み出す土壌となります。

- ツールとフレームワークの活用: フレームワークは思考を整理し、ツールはプロセスを効率化します。これらをうまく活用することで、事業開発の質とスピードを向上させることができます。

新規事業開発は、不確実で困難な道のりです。しかし、それは同時に、これまでにない価値を世の中に生み出し、企業と自分自身を大きく成長させる、非常に創造的でやりがいのある挑戦でもあります。

この記事が、皆さんの会社で新たな一歩を踏み出すための、そしてその挑戦を成功に導くための一助となれば幸いです。まずは自社の状況を分析し、小さなアクションから始めてみましょう。未来は、今日の挑戦から始まります。