現代のビジネスにおいて、業務の効率化、新たな顧客体験の創出、競争力の強化などを実現するために「システム開発」は不可欠な要素となっています。しかし、一言でシステム開発と言っても、その種類や手法、開発プロセスは多岐にわたり、全体像を掴むのは容易ではありません。特に、初めてシステム開発を検討する企業の担当者にとっては、「何から手をつければ良いのか」「どの会社に依頼すれば良いのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問が尽きないことでしょう。

この記事では、システム開発の基本から、具体的な種類、代表的な開発手法、全工程の流れ、外注先の選び方、費用相場、そしてプロジェクトを成功に導くためのコツまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。システム開発に関するあらゆる疑問を解消し、自社の課題解決に向けた最適な一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

システム開発とは

システム開発とは、特定の目的を達成するために、コンピュータのハードウェアやソフトウェアを組み合わせて、新しい仕組み(システム)を構築することを指します。この「仕組み」は、企業の業務プロセスを自動化・効率化するものから、インターネットを通じてユーザーに新しいサービスを提供するものまで、非常に幅広い概念を含んでいます。

一般的に「システム」という言葉は、複数の要素が互いに影響し合いながら、全体として一つの目的のために機能する集合体を意味します。これをITの文脈に置き換えると、サーバーやパソコンといったハードウェア、OSやアプリケーションといったソフトウェア、そしてデータをやり取りするためのネットワークなどが連携して動作する仕組み全体が「システム」です。そして、この仕組みを企画、設計、構築、運用する一連の活動が「システム開発」と呼ばれます。

よく「ソフトウェア開発」と混同されがちですが、厳密には意味合いが異なります。ソフトウェア開発は、主にコンピュータ上で動作するプログラムやアプリケーションそのものを作ることに焦点を当てます。一方、システム開発は、ソフトウェア開発に加え、そのソフトウェアを動かすためのサーバーの選定やインフラ構築、データベースの設計、ネットワーク設定など、より広範な要素を含むのが一般的です。つまり、システム開発という大きな枠組みの中に、ソフトウェア開発が含まれていると理解すると分かりやすいでしょう。

ビジネスにおいてシステム開発が重要視される背景には、いくつかの大きな要因があります。

第一に、業務効率化と生産性の向上です。例えば、これまで手作業で行っていた請求書の発行や在庫管理、勤怠管理などをシステム化することで、ヒューマンエラーを削減し、担当者の作業時間を大幅に短縮できます。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

第二に、新たなビジネスモデルやサービスの創出です。インターネットの普及により、ECサイトでの商品販売、サブスクリプション型のサービス提供、スマートフォンアプリを通じた顧客との接点強化など、ITシステムを基盤とした新しいビジネスが次々と生まれています。システム開発は、こうした新規事業を立ち上げるための根幹をなす活動です。

第三に、データに基づいた迅速な意思決定の実現です。顧客情報、販売実績、Webサイトのアクセスログといった膨大なデータをシステムで一元管理・分析することで、経営層は市場の動向や顧客のニーズを正確に把握し、データドリブンな意思決定を下せます。

具体例を考えてみましょう。あるアパレル企業が、店舗ごとの在庫管理を紙の台帳で行っていたとします。これでは、他店舗の在庫状況をリアルタイムで把握できず、顧客が求める商品が品切れだった場合に機会損失が発生してしまいます。ここで「在庫管理システム」を開発・導入すれば、全店舗の在庫情報をリアルタイムで一元管理できるようになります。これにより、店舗間での在庫融通がスムーズになり、ECサイトとも連携すれば、顧客はオンラインで店舗の在庫を確認して取り置きを依頼することも可能になります。このように、システム開発は、既存の業務課題を解決し、顧客満足度の向上や売上拡大に直接貢献する強力な手段となります。

システム開発は、単に便利なツールを作ることではありません。それは、企業の経営課題を解決し、持続的な成長を支えるための戦略的な投資であると言えるでしょう。次の章からは、このシステム開発の具体的な種類や手法について、さらに詳しく掘り下げていきます。

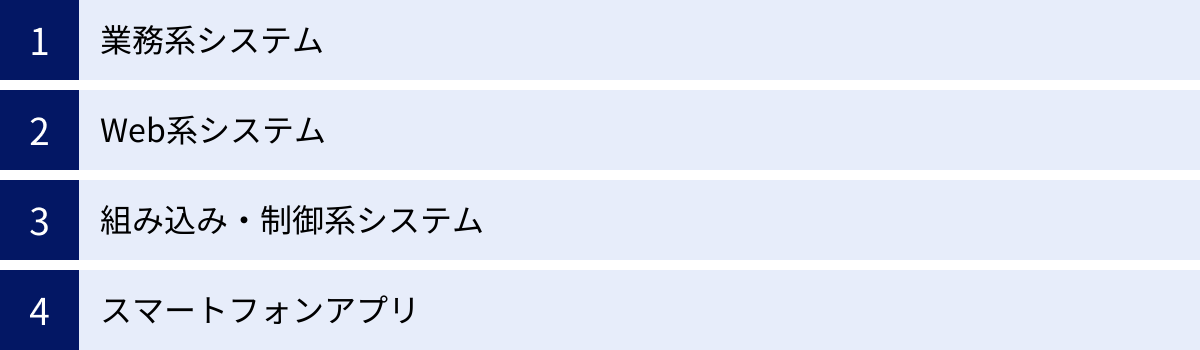

システム開発の主な種類

システム開発と一括りに言っても、その目的や用途によって開発されるシステムの種類は大きく異なります。自社が抱える課題を解決するためには、どのような種類のシステムが必要なのかを正しく理解することが第一歩です。ここでは、システム開発を大きく「業務系システム」「Web系システム」「組み込み・制御系システム」、そして近年重要性が増している「スマートフォンアプリ」の4つに分類し、それぞれの特徴や具体例を解説します。

業務系システム

業務系システムとは、主に企業内部で利用され、特定の業務を効率化・自動化・支援することを目的としたシステムです。基幹系システムとも呼ばれ、企業の事業活動の中核を担う重要な役割を果たします。これらのシステムは、日々の定型業務を正確かつ迅速に処理するために設計されており、高い信頼性、堅牢なセキュリティ、データの整合性が極めて重要視されます。

【主な具体例】

- 販売管理システム: 受注、売上、請求、入金といった一連の販売プロセスを管理します。

- 在庫管理システム: 商品の入出庫、在庫数、棚卸などを管理し、欠品や過剰在庫を防ぎます。

- 生産管理システム: 製造業において、生産計画、工程管理、品質管理などを一元的に管理します。

- 財務会計システム: 伝票入力、仕訳、決算書の作成など、企業の会計業務をサポートします。

- 人事給与システム: 従業員情報、勤怠、給与計算、社会保険手続きなどを管理します。

- 顧客管理システム(CRM): 顧客情報、商談履歴、問い合わせ対応などを記録・管理し、顧客との関係性を強化します。

業務系システムの開発では、対象となる業務フローを深く理解し、既存のプロセスに潜む課題を正確に洗い出すことが不可欠です。そのため、開発者はプログラミングスキルだけでなく、対象業界や業務に関する専門知識も求められます。多くの場合、企業の独自の業務ルールに合わせてカスタマイズされることが多く、開発には比較的長い期間とコストがかかる傾向があります。しかし、一度導入すれば、業務効率の大幅な向上、ヒューマンエラーの削減、内部統制の強化といった大きなメリットが期待できます。

Web系システム

Web系システムとは、インターネット上のWebブラウザを通じて利用されるシステムの総称です。企業内の特定ユーザーだけでなく、不特定多数の一般消費者が利用するサービスも多く含まれるのが特徴です。身近な例では、普段私たちが利用しているECサイトやSNS、オンライン予約サイトなどがこれに該当します。

近年では、ソフトウェアをパッケージとして販売するのではなく、インターネット経由でサービスとして提供するSaaS(Software as a Service)もWeb系システムの一種として広く普及しています。

【主な具体例】

- ECサイト(ネットショップ): 商品の検索、カート機能、決済、会員管理などの機能を持ちます。

- SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス): ユーザー間のコミュニケーションや情報発信を目的としたプラットフォームです。

- Web予約システム: 飲食店、ホテル、美容院などの予約をオンラインで受け付け、管理します。

- マッチングサイト: 人材と企業、売り手と買い手など、特定のニーズを持つユーザー同士を結びつけます。

- SaaS型グループウェア: スケジュール管理、ファイル共有、チャット機能などをWebブラウザ上で提供します。

Web系システムの開発では、ユーザーにとっての使いやすさ(ユーザビリティ)や、快適な操作感(UI/UXデザイン)が非常に重要になります。また、多くのユーザーからの同時アクセスに耐えられるようなサーバーの性能や、セキュリティ対策も欠かせません。技術のトレンドが速く、市場やユーザーのニーズも変化しやすいため、後述するアジャイル開発のような、短期間で開発と改善を繰り返す手法が採用されることが多いのも特徴です。ビジネスの成長に合わせて柔軟に機能を拡張したり、新しい技術を迅速に取り入れたりできるスケーラビリティ(拡張性)が求められます。

組み込み・制御系システム

組み込み・制御系システムとは、スマートフォン、家電製品、自動車、産業用ロボットといった特定の電子機器や機械(ハードウェア)に組み込まれ、その機器の動作を制御するためのシステムです。私たちの身の回りにある多くの製品は、この組み込みシステムによって動いています。業務系システムやWeb系システムと異なり、独立したコンピュータとしてではなく、製品の一部として機能するのが最大の特徴です。

【主な具体例】

- 家電製品: スマートテレビ、デジタルカメラ、炊飯器、エアコンなどの機能制御。

- 自動車: エンジン制御(ECU)、カーナビゲーションシステム、自動ブレーキシステムなど。

- 医療機器: MRI、心電計、ペースメーカーなどの精密な制御。

- 産業用機器: 工場の生産ラインで稼働するロボットアームやセンサーの制御。

- IoTデバイス: スマートロック、ウェアラブルデバイス、スマートスピーカーなど。

組み込み・制御系システムの開発は、ソフトウェアの知識だけでなく、ハードウェアに関する深い理解が必要不可欠です。製品のCPU性能やメモリ容量といったリソースが限られている中で、いかに効率的で安定したプログラムを構築するかが問われます。また、機器の動作を直接制御するため、リアルタイム性(決められた時間内に処理を完了させること)や高い信頼性、安全性が厳しく求められます。 バグ一つが製品の誤作動や重大な事故につながる可能性があるため、極めて厳格な品質管理とテストが行われます。

スマートフォンアプリ

スマートフォンアプリとは、その名の通り、iOSやAndroidといったOSを搭載したスマートフォンやタブレット上で動作するアプリケーションのことです。Web系システムの一種と捉えることもできますが、その開発手法や特性が独特であるため、独立したカテゴリとして扱われることが多くなっています。

スマートフォンアプリは、大きく3つの種類に分けられます。

- ネイティブアプリ: App StoreやGoogle Playからインストールして利用するアプリ。OSの機能を最大限に活用でき、動作が高速で、プッシュ通知やカメラ、GPSといったデバイス固有の機能との連携が得意です。

- Webアプリ: Webブラウザ上で動作するアプリ。インストール不要で利用できますが、ネイティブアプリに比べて動作速度や機能面で制約があります。

- ハイブリッドアプリ: ネイティブアプリとWebアプリの両方の技術を組み合わせて開発されるアプリ。一つのソースコードでiOSとAndroidの両方に対応できる(クロスプラットフォーム)ため、開発コストや期間を抑えやすいというメリットがあります。

【主な具体例】

- ゲームアプリ

- コミュニケーションアプリ(メッセージング、SNSなど)

- 情報収集アプリ(ニュース、天気など)

- 店舗の公式アプリ(クーポン配信、ポイントカード機能など)

- 業務用のツールアプリ(勤怠打刻、日報作成など)

スマートフォンアプリ開発では、小さな画面でも直感的に操作できるUI/UXデザインが極めて重要です。また、OSのバージョンアップへの迅速な対応や、多様な画面サイズを持つデバイスへの最適化(レスポンシブデザイン)も考慮しなければなりません。プッシュ通知などを活用してユーザーと継続的な関係を築き、アプリを使い続けてもらうための工夫(リテンション施策)も成功の鍵となります。

システム開発の代表的な手法(開発モデル)7選

システム開発を成功させるためには、プロジェクトの特性(規模、複雑さ、要求の明確さなど)に合わせて最適な開発手法(開発モデル)を選択することが重要です。開発モデルとは、システムをどのような手順や考え方で作り上げていくかという、開発プロセス全体の設計図のようなものです。ここでは、代表的な7つの開発モデルについて、それぞれの特徴、メリット・デメリット、適したプロジェクトを解説します。

| 開発モデル | 特徴 | メリット | デメリット | 適したプロジェクト |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォール | 上流工程から下流工程へ順番に進め、後戻りしない | 進捗管理が容易、品質を確保しやすい、ドキュメントが整備される | 仕様変更に弱い、手戻りのコストが高い、開発期間が長くなる傾向 | 仕様が明確で変更が少ない大規模システム(基幹システムなど) |

| アジャイル | 短いサイクル(イテレーション)を繰り返して開発を進める | 仕様変更に柔軟、顧客満足度が高い、早期に価値を提供できる | 全体像や進捗の把握が難しい、スコープが拡大しやすい | 仕様が不確定な新規サービス、市場の変化が速いWeb系システム |

| スパイラル | 機能単位で設計・開発・テストを繰り返し、リスクを低減する | 大規模で複雑なプロジェクトのリスクを管理しやすい | 管理が複雑化しやすく、コストや期間が増加する傾向がある | 未知の技術要素を含む大規模でリスクの高いプロジェクト |

| プロトタイプ | 早期に試作品を作成し、ユーザーのフィードバックを得ながら進める | 完成イメージのズレを防げる、ユーザーの要求を正確に把握できる | 試作品の作成にコストと時間がかかる、試作品をそのまま使おうとして品質が低下するリスクがある | UI/UXが重要なシステム、前例のない新しいシステムの開発 |

| DevOps | 開発チームと運用チームが連携し、継続的に改善を行う | 開発サイクルの短縮、リリースの迅速化、システムの安定性向上 | 文化の変革が必要、ツールの導入・学習コストがかかる | SaaSなど、リリース後も継続的な改善が必要なWebサービス |

| RAD | CASEツール等を活用し、少人数で短期間での開発を目指す | 開発期間を大幅に短縮できる、ユーザーの参加を促しやすい | 大規模・複雑なプロジェクトには不向き、ドキュメントが不足しがち | 開発期間に強い制約がある小〜中規模プロジェクト |

| V字モデル | 各開発工程に対応するテスト工程を定義し、検証を重視する | テストの網羅性が高く、品質を確保しやすい | ウォーターフォールと同様に仕様変更に弱い | 高い品質と信頼性が求められるシステム(組み込み系など) |

① ウォーターフォール開発

ウォーターフォール開発は、最も古典的で基本的な開発モデルです。「企画 → 要件定義 → 設計 → 開発 → テスト」といった各工程を、滝の水が上から下に流れるように、順番に完了させながら進めていきます。原則として前の工程には戻らない(手戻りしない)ことが特徴です。

メリットは、各工程でやるべきことが明確であり、全体のスケジュールや進捗状況を管理しやすい点です。また、各工程で詳細なドキュメント(設計書など)を作成するため、品質を確保しやすく、開発メンバーの入れ替わりにも対応しやすいという利点があります。

一方でデメリットは、後工程で仕様の不備や変更の必要性が発覚した場合、手戻りに大きなコストと時間がかかってしまうことです。そのため、要件定義の段階でシステム全体の仕様を完全に固める必要があり、変化に弱いという側面があります。

このモデルは、開発するシステムの仕様が初期段階で明確に決まっており、途中で変更が発生する可能性が低い、大規模な業務系システムや官公庁のシステム開発などに向いています。

② アジャイル開発

アジャイル(Agile)とは「素早い」「機敏な」という意味で、その名の通り、迅速かつ柔軟な開発を目指す手法の総称です。ウォーターフォールのように最初に全ての計画を立てるのではなく、「計画 → 設計 → 開発 → テスト」という短い開発サイクル(「イテレーション」や「スプリント」と呼ばれる)を何度も繰り返すのが特徴です。各サイクルの終わりに動作するソフトウェアをリリースし、顧客からのフィードバックを次のサイクルに反映させることで、システムの価値を継続的に高めていきます。

メリットは、仕様変更や追加要求に柔軟に対応できることです。市場やユーザーのニーズの変化に合わせて、開発の優先順位を臨機応変に変更できます。また、早い段階で実際に動くものに触れることができるため、顧客の満足度を高めやすいという利点もあります。

デメリットは、全体の詳細な計画を立てずに進めるため、全体の進捗状況や最終的なコスト・納期が見えにくい点です。また、顧客の要望を際限なく受け入れていると、スコープ(開発範囲)がどんどん拡大してしまうリスクもあります。

このモデルは、仕様が完全に固まっていない新規サービスの開発や、市場の変化が速いWeb系システムの開発で特に有効です。

③ スパイラル開発

スパイラル開発は、ウォーターフォール開発の計画性と、プロトタイプ開発(後述)の反復性を組み合わせたモデルです。システムを機能単位で分割し、「設計 → 開発 → テスト → 評価」というサイクルを、螺旋(スパイラル)を描くように繰り返しながら、徐々にシステムの完成度を高めていきます。

各サイクルの開始時にリスク分析を重視するのが大きな特徴で、技術的な課題や仕様の不確実性といったリスクを早期に洗い出し、対策を講じながら開発を進めます。

メリットは、リスクを管理しながら大規模で複雑なプロジェクトを進められる点です。顧客は開発の早い段階からプロトタイプに触れることができ、フィードバックを反映させやすいという利点もあります。

デメリットは、管理が複雑になりがちで、リスク分析や度重なるプロトタイプの作成により、コストや開発期間が増加する傾向があることです。

このモデルは、前例のない技術を用いたり、要件が非常に複雑だったりする、リスクの高い大規模プロジェクトに適しています。

④ プロトタイプ開発

プロトタイプ開発は、開発の初期段階でシステムの試作品(プロトタイプ)を作成し、それをユーザーに実際に操作してもらうことで、要求や仕様を固めていく手法です。ユーザーからのフィードバックを元にプロトタイプを修正し、最終的な仕様が合意された時点で本格的な開発に移ります。

メリットは、ユーザーと開発者間での完成イメージのズレを防げることです。文章や図だけでは伝わりにくい画面デザインや操作感を、実際に動くもので確認できるため、ユーザーの真のニーズを正確に引き出し、「作ったものが思っていたものと違う」という失敗を回避できます。

デメリットは、プロトタイプの作成に時間とコストがかかる点です。また、あくまで試作品であるプロトタイプを、そのまま本番システムとして流用しようとすると、内部構造が不十分で品質の低いシステムになってしまうリスクがあります。

このモデルは、UI/UX(使いやすさ)が特に重要なWebシステムやスマートフォンアプリの開発、あるいは要件が曖昧で固めにくい、全く新しいシステムの開発に有効です。

⑤ DevOps

DevOps(デブオプス)は、開発(Development)と運用(Operations)が密に連携し協力する体制や文化を指す言葉です。従来は分断されがちだった開発チームと運用チームが、情報共有やツール活用を通じて一体となり、システムの開発からリリース、その後の運用・改善までを迅速かつ継続的に行うことを目指します。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)といった自動化ツールが積極的に活用されます。

メリットは、開発サイクルの高速化、リリースの頻度向上、障害発生時の迅速な復旧など、システムの品質と安定性を両立できる点です。ビジネスの変化に素早く対応し、サービスを継続的に改善していくことが可能になります。

デメリットは、単なるツールの導入だけでなく、組織の文化やプロセスそのものを変革する必要があるため、導入のハードルが高いことです。

DevOpsは、特にSaaS(Software as a Service)のように、一度リリースして終わりではなく、市場の反応を見ながら頻繁にアップデートを繰り返していくようなWebサービスの開発・運用において不可欠な考え方となっています。

⑥ RAD(高速アプリケーション開発)

RAD(Rapid Application Development)は、その名の通り、アプリケーションを高速に開発することを最優先する手法です。少人数の精鋭チームを編成し、CASEツール(ソフトウェア開発を支援するツール)やビジュアルプログラミングツールなどを積極的に活用して、開発プロセスの一部を自動化・効率化します。プロトタイピングを多用し、ユーザーを巻き込みながら、短期間での開発を目指します。

メリットは、開発期間を劇的に短縮できる可能性があることです。ユーザーが開発プロセスに深く関わるため、要求のズレも起きにくくなります。

デメリットは、スピードを重視するあまり、ドキュメントの整備が疎かになったり、設計が不十分になったりするリスクがある点です。そのため、大規模で複雑なシステムや、高い信頼性が求められるシステムの開発には向きません。

このモデルは、開発期間に厳しい制約がある、比較的小規模な業務アプリケーションなどの開発に適しています。

⑦ V字モデル開発

V字モデル開発は、ウォーターフォール開発の派生形で、特にテスト工程を重視したモデルです。開発の各工程(要件定義、設計など)と、それに対応するテスト工程(受け入れテスト、システムテストなど)をV字型に関連付けて管理します。

例えば、「基本設計」の工程で作成された仕様は「システムテスト」で検証され、「詳細設計」の仕様は「結合テスト」で検証される、というように、どの開発工程の成果物を、どのテスト工程で検証するのかが明確に定義されます。

メリットは、テスト計画を開発の初期段階から立てることができ、テストの網羅性や精度が高まることです。これにより、システムの品質を効果的に担保できます。

デメリットは、ウォーターフォール開発と同様に、上流工程での仕様変更に弱いという点です。手戻りが発生すると、関連するテスト計画も見直す必要があり、コストが増大します。

このモデルは、自動車の制御システムや医療機器など、バグが許されない、極めて高い品質と信頼性が求められる組み込みシステムの開発で多く採用されています。

システム開発の全工程・流れ【8ステップ】

システム開発は、アイデアが生まれてから実際にシステムが稼働し、運用されるまで、いくつかの明確な工程(フェーズ)を経て進められます。ここでは、最も一般的であるウォーターフォール開発モデルを念頭に、システム開発の全体像を8つのステップに分けて、それぞれの工程で何が行われるのかを具体的に解説します。

① 企画

企画は、システム開発の出発点であり、全ての土台となる最も重要な工程です。「なぜこのシステムが必要なのか」「このシステムで何を解決したいのか」という根本的な問いに答えるフェーズです。

この段階では、まず現状の業務プロセスにおける課題や、ビジネス上のボトルネックを洗い出します。「手作業が多くて時間がかかっている」「顧客情報が分散していて有効活用できていない」「競合他社が新しいWebサービスを始めて脅威を感じている」といった、漠然とした問題意識を具体化していきます。

次に、その課題を解決するための手段としてシステム化が有効かどうかを検討し、システムの目的とゴールを明確に定義します。例えば、「在庫管理システムを導入し、欠品率を5%削減する」「新しいECサイトを構築し、オンライン売上を前年比150%にする」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが理想です。

さらに、開発に必要な概算費用、期待される効果(コスト削減額や売上増加額など)、開発期間などを算出し、投資対効果(ROI)を評価します。これらの情報を元に企画書を作成し、経営層の承認を得て、プロジェクトを正式にスタートさせるための予算を確保します。この企画工程の精度が、プロジェクト全体の成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

② 要件定義

企画で立てた大枠の目標を、システムが備えるべき具体的な機能や性能(要件)に落とし込んでいくのが要件定義です。発注者(ユーザー側)と開発者(ベンダー側)が協力して、「何を」「どこまで」作るのかを詳細に決定し、双方の合意を形成する極めて重要な工程です。ここで定義された内容は「要件定義書」というドキュメントにまとめられ、以降の全ての工程の基礎となります。

要件は、大きく「機能要件」と「非機能要件」の2つに分けられます。

- 機能要件: ユーザーがシステムを使って直接行う操作や、システムが提供する具体的な機能に関する要件です。「商品をキーワードで検索できる」「会員登録ができる」「売上データをCSV形式で出力できる」といった、システムの振る舞いを定義します。

- 非機能要件: 機能以外の、システムの品質や性能に関する要件です。例えば、「Webページの表示速度は3秒以内」「24時間365日無停止で稼働する」「同時に1,000人のアクセスに耐えられる」「不正アクセスを防止するセキュリティ対策を施す」といった、システムの使いやすさ、信頼性、拡張性、セキュリティなどを定義します。非機能要件は忘れられがちですが、システムの満足度を大きく左右するため、抜け漏れなく定義することが重要です。

要件定義の失敗は、後工程での大幅な手戻りや仕様変更につながり、プロジェクトの遅延やコスト超過の最大の原因となります。 発注者側は「これくらい言わなくても分かるだろう」と思わず、実現したいことを具体的に伝え、開発者側は専門用語を避け、ユーザーの業務を深く理解しようと努める、密なコミュニケーションが求められます。

③ 設計

要件定義書で定められた内容を元に、システムの具体的な設計図を作成する工程です。設計工程は、ユーザーから見える部分を設計する「外部設計(基本設計)」と、システム内部の動きを設計する「内部設計(詳細設計)」の2段階に分かれています。

外部設計(基本設計)

外部設計は、ユーザーの視点から見たシステムの仕様を設計する工程です。主に、要件定義で決めた機能要件を実現するための具体的な方法を定義します。作成される主な設計書は以下の通りです。

- 画面設計: ユーザーが操作する画面のレイアウト、ボタンの配置、表示項目などを定義します。ワイヤーフレームやモックアップと呼ばれる画面の骨格図を作成し、ユーザーにとって直感的で分かりやすいかを確認します。

- 帳票設計: システムから出力される請求書や納品書、各種レポートなどのレイアウトや記載項目を設計します。

- 機能一覧: システムが持つ全ての機能をリストアップし、それぞれの機能の概要を記述します。

- データベース設計(論理設計): システムで扱うデータ(顧客情報、商品情報など)をどのように整理し、格納するかを定義します。

この外部設計の成果物は、ユーザーがシステムの完成形をイメージするための重要な資料となります。この段階でユーザーからのレビューを受け、認識のズレがないかを入念に確認します。

内部設計(詳細設計)

内部設計は、外部設計で決まった仕様を、どのようにしてプログラムで実現するかを設計する、開発者向けの工程です。ユーザーからは見えないシステム内部の構造や処理の流れを詳細に定義します。

- 機能分割: 各機能を、より小さなプログラムの部品(モジュールやコンポーネント)に分割します。

- モジュール設計: 分割された各モジュールが、具体的にどのような処理を行うのか、そのロジックを設計します。

- データベース設計(物理設計): 論理設計を元に、実際に使用するデータベース製品に合わせて、テーブル名、データ型、インデックスなどを具体的に定義します。

- API設計: 他のシステムと連携する場合、そのデータのやり取りの方法(API:Application Programming Interface)を設計します。

内部設計書は、次の開発(プログラミング)工程の直接的な指示書となります。この設計が詳細かつ正確であるほど、プログラミングの効率と品質が向上します。

④ 開発(プログラミング・実装)

設計書に基づいて、プログラマーが実際にプログラミング言語(Java, PHP, Python, C#など)を用いてソースコードを記述していく工程です。「実装」や「コーディング」とも呼ばれます。

この工程では、内部設計書で定義された通りに、一つひとつの機能をプログラムとして形にしていきます。大規模な開発では、複数のプログラマーがチームを組み、それぞれが担当するモジュールを分担して開発を進めるのが一般的です。その際、誰が読んでも理解しやすいように、コーディング規約(変数名の付け方、インデントのルールなど)を定めて、コードの品質を均一に保つことが重要です。

近年では、開発効率を向上させるために、フレームワーク(開発の土台となる汎用的な機能群)やライブラリ(特定の機能を持つプログラムの部品集)を活用することが一般的になっています。

⑤ テスト

開発したシステムが、要件定義や設計書の通りに正しく動作するか、不具合(バグ)がないかを確認する非常に重要な工程です。テストは、小さな単位から大きな単位へと、段階的に進められます。

単体テスト

単体テストは、作成したプログラムの最小単位であるモジュール(関数やクラス)が、それぞれ個別に正しく動作するかを検証するテストです。主に、そのモジュールを開発したプログラマー自身が行います。例えば、消費税を計算するモジュールであれば、様々な金額を入力して、計算結果が正しいかをチェックします。

結合テスト

結合テストは、単体テストをクリアした複数のモジュールを組み合わせて、モジュール間でデータの受け渡しなどが正常に行われるか、連携して意図通りに動作するかを検証するテストです。例えば、「商品検索モジュール」と「検索結果表示モジュール」を連携させ、検索キーワードを渡して正しく結果が表示されるかを確認します。

システムテスト(総合テスト)

システムテストは、全てのモジュールを結合したシステム全体が、一つのシステムとして要件定義を満たしているかを検証するテストです。機能要件だけでなく、性能(レスポンスタイム)、負荷(同時アクセス数)、セキュリティなど、非機能要件に関するテストもこの段階で行われます。開発チームが、本番環境に近い環境で実施します。

受け入れテスト(運用テスト)

受け入れテストは、開発の最終段階として、発注者(ユーザー)が実際にシステムを操作し、業務で使えるレベルに達しているか、要求した仕様が満たされているかを最終確認するテストです。「UAT(User Acceptance Test)」とも呼ばれます。ここでユーザーから承認が得られて、初めてシステムは「完成」と見なされます。

⑥ リリース

テスト工程を全てクリアしたシステムを、ユーザーが実際に利用できる本番環境へ展開する作業を「リリース」または「デプロイ」と呼びます。Webサーバーにプログラムをアップロードしたり、App Storeにアプリを申請したりする作業がこれに当たります。リリースの際には、作業手順書を準備し、万が一問題が発生した場合の切り戻し計画も立てておくなど、慎重な準備が必要です。

⑦ 導入・移行

システムをリリースしただけでは、ユーザーは使えません。新しいシステムを業務で利用開始するための準備活動が導入・移行です。具体的には、旧システムから新システムへデータを移すデータ移行作業や、ユーザー向けに操作方法を説明する研修会(トレーニング)の実施、マニュアルの配布などを行います。特にデータ移行は、データの整合性を保ちながら慎重に行う必要があり、専門的な知識が求められる複雑な作業です。

⑧ 運用・保守

システムが本番稼働を開始した後の、安定稼働を支えるための活動が運用・保守です。これで開発プロジェクトは一旦終了しますが、システムのライフサイクルはここからが本番です。

- 運用: システムが正常に稼働しているかを24時間体制で監視し、日々のデータバックアップ、サーバーのリソース管理などを行います。システムを安定して動かし続けるための活動です。

- 保守: システム稼働中に発生した障害(バグ)への対応、原因調査、修正を行います。また、OSやミドルウェアのバージョンアップへの対応、法改正に伴う機能修正、ユーザーからの要望に基づく小規模な機能追加なども保守の範囲に含まれます。

システムは作って終わりではなく、ビジネスの変化や技術の進化に合わせて継続的にメンテナンスしていく必要があることを理解しておくことが重要です。

システム開発を依頼する方法

システム開発を進めるにあたり、まず決めなければならないのが「誰が開発を担当するのか」という点です。選択肢は大きく分けて、自社のリソースで開発を行う「内製」と、外部の専門企業に委託する「外注」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合った方法を選択することが成功の鍵となります。

社内で開発する(内製)

内製とは、自社のエンジニアや開発チームがシステム開発の全工程、あるいは主要な部分を担当する方法です。社内に情報システム部門や開発部門を持つ企業で採用されます。

【メリット】

- 技術・ノウハウの蓄積: 開発を通じて得られた知識やスキルが、会社の資産として社内に蓄積されます。これにより、将来的なシステムの改修や新しい開発にも迅速に対応できるようになります。

- 迅速なコミュニケーションと対応: 開発チームが社内にいるため、仕様の確認や変更の相談がスムーズに行えます。トラブル発生時も迅速な対応が期待でき、コミュニケーションコストを低く抑えられます。

- 柔軟な仕様変更: プロジェクトの途中で仕様変更や機能追加の必要性が出てきた場合でも、外注に比べて柔軟かつスピーディに対応しやすい傾向があります。

- セキュリティ面の安心感: 企業の機密情報や顧客データを外部に出す必要がないため、情報漏洩のリスクを低減できます。

【デメリット】

- 人材確保と育成のコスト: 高いスキルを持つエンジニアの採用は容易ではなく、採用コストや人件費が高額になる可能性があります。また、継続的な技術研修など、人材育成にもコストと時間がかかります。

- –技術力の限界と属人化: 社内のエンジニアが持つ技術スタックに開発内容が限定されてしまう可能性があります。また、特定のエンジニアしか分からない「ブラックボックス」化したシステムが生まれやすく、その担当者が退職すると保守・改修が困難になる「属人化」のリスクがあります。

- リソース不足: 既存業務や他のプロジェクトで手一杯の場合、新たな開発プロジェクトに十分なリソースを割けないことがあります。

- 開発環境の維持コスト: 開発に必要なサーバーやソフトウェア、ライセンスなどの維持管理にもコストがかかります。

内製は、自社のコア業務に直結するシステムや、長期的に改善を続けていく必要があるシステムを開発する場合、また、ITを自社の競争力の源泉と位置づけ、技術的な内製力を高めたい企業に適していると言えます。

外部の会社に依頼する(外注)

外注とは、システム開発を専門とする外部の企業(システム開発会社、SIerなど)に開発業務を委託する方法です。多くの企業がこの方法を採用しており、システム開発における一般的な選択肢となっています。

【メリット】

- 専門的な技術力と知見の活用: 自社にない専門的な技術や、最新のテクノロジー、豊富な開発実績を持つプロフェッショナルの力を活用できます。これにより、高品質なシステムの構築が期待できます。

- 開発リソースの確保: 社内にエンジニアがいなくても、必要なスキルを持つ人材を必要な期間だけ確保できます。これにより、自社の社員は本来のコア業務に集中できます。

- コストの最適化: エンジニアを正社員として雇用する場合に比べて、プロジェクト単位で契約することで、人件費や採用・教育コストを変動費化し、トータルコストを抑えられる場合があります。

- 開発期間の短縮: 経験豊富な開発会社に依頼することで、自社で手探りで進めるよりもスピーディに開発を進められる可能性があります。

【デメリット】

- 開発コスト: 当然ながら、外部に委託するための費用が発生します。開発規模や内容によっては、高額になることもあります。

- コミュニケーションの難しさ: 社外の担当者とのやり取りになるため、意思疎通に齟齬が生じやすい側面があります。定期的なミーティングや明確なドキュメント作成など、コミュニケーションに工夫が必要です。

- 社内にノウハウが蓄積されにくい: 開発業務を丸ごと委託してしまうと、システムの仕様や技術的な詳細がブラックボックス化し、社内にノウハウが残りません。これにより、将来的な改修や運用を特定のベンダーに依存してしまう「ベンダーロックイン」の状態に陥るリスクがあります。

- 情報漏洩のリスク: 業務内容や顧客情報などを外部の企業と共有する必要があるため、契約時に秘密保持契約(NDA)を締結するなど、厳格なセキュリティ管理が求められます。

外注は、社内に開発リソースや専門知識がない場合、開発期間に制約がある場合、あるいは特定の専門技術が必要なシステムを開発したい場合に非常に有効な手段です。次の章では、この外注のメリット・デメリットをさらに詳しく掘り下げていきます。

システム開発を外注するメリット・デメリット

システム開発を外部の専門企業に委託する「外注」は、多くの企業にとって現実的で有効な選択肢です。しかし、そのメリットを最大限に享受し、デメリットを回避するためには、両側面を正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、システム開発を外注する際のメリットとデメリットを具体的に解説します。

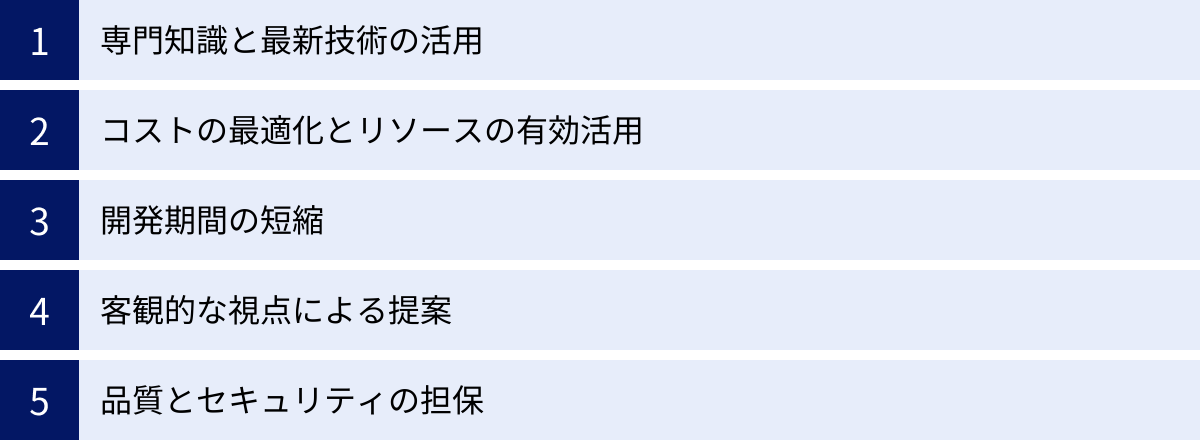

外注のメリット

① 専門知識と最新技術の活用

システム開発会社は、様々な業界・業種の開発プロジェクトを手がけており、豊富な経験と専門知識を蓄積しています。自社にはない特定の業務知識や、AI、クラウド、ブロックチェーンといった最新技術に関する知見を活用できることは、外注の最大のメリットの一つです。これにより、技術的な課題をクリアし、より高品質で競争力のあるシステムを構築できます。

② コストの最適化とリソースの有効活用

専門スキルを持つITエンジニアを自社で採用・育成するには、多大なコストと時間がかかります。外注であれば、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できるため、人件費や教育コストを抑えることができます。固定費である人件費を、プロジェクト単位の変動費として扱えるため、経営資源の最適化につながります。また、開発業務を専門家に任せることで、自社の社員は本来のコア業務に集中でき、会社全体の生産性向上にも貢献します。

③ 開発期間の短縮

経験豊富な開発会社は、確立された開発プロセスや、効率化のためのツール、再利用可能なプログラム部品(ライブラリやフレームワーク)などを保有しています。これらのアセットを活用することで、ゼロから手探りで開発を進めるよりも、開発期間を大幅に短縮できる可能性があります。市場へのスピーディな製品投入が求められる新規事業などでは、このスピード感が大きな強みとなります。

④ 客観的な視点による提案

社内の人間だけでは、既存の業務フローや固定観念にとらわれてしまい、斬新なアイデアや根本的な業務改善策が生まれにくいことがあります。外部の開発会社という第三者の客観的な視点が入ることで、「そもそもこの業務は必要なのか」「もっと効率的な方法があるのではないか」といった、本質的な課題発見や、自社では思いつかなかったような新たな提案が期待できます。

⑤ 品質とセキュリティの担保

プロの開発会社は、品質管理の専門部署や確立されたテスト手法を持っており、高い品質基準で開発を進めます。また、セキュリティに関しても専門的な知識を持ち、最新の脅威に対応した堅牢なシステムを構築するノウハウがあります。品質保証(QA)やセキュリティ対策を専門家に任せられることは、特に信頼性が求められるシステムを開発する上で大きな安心材料となります。

外注のデメリット

① コミュニケーションコストの発生

社外のチームとプロジェクトを進めるため、意思疎通には社内よりも多くの時間と労力がかかります。自社の業務内容やシステムの目的、細かいニュアンスなどを正確に伝えるためには、頻繁なミーティングや詳細なドキュメント作成が不可欠です。このコミュニケーションが不足すると、「思っていたものと違う」という手戻りの原因になり、結果としてプロジェクトの遅延や追加コストにつながります。

② 社内に技術的ノウハウが蓄積されない

開発業務を外部に「丸投げ」してしまうと、完成したシステムの内部構造や技術的な詳細が分からず、社内にノウハウが一切残りません。その結果、リリース後の小さな修正や機能追加ですら、常に開発を委託したベンダーに依頼しなければならなくなります。これは「ベンダーロックイン」と呼ばれる状態で、特定の業者に依存してしまい、コスト交渉力が弱まったり、サービスの乗り換えが困難になったりするリスクを招きます。

③ 情報漏洩のリスク

システムの仕様や業務フロー、顧客データなど、企業の機密情報を外部の会社と共有する必要があるため、情報漏洩のリスクは常に伴います。もちろん、多くの開発会社は厳格な情報管理体制を敷いていますが、リスクがゼロになるわけではありません。委託先を選定する際には、プライバシーマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得状況を確認したり、契約時に秘密保持契約(NDA)を締結したりといった対策が必須です。

④ プロジェクトのコントロールが難しい

開発の実作業は外注先で行われるため、進捗状況や課題がリアルタイムに見えにくくなることがあります。外注先に任せきりにしていると、問題の発見が遅れ、気づいた時にはスケジュールが大幅に遅延していた、という事態にもなりかねません。発注者側も、定期的な進捗報告会を設け、主体的にプロジェクト管理に関わっていく姿勢が求められます。

⑤ 追加費用の発生リスク

契約時に合意した要件定義の範囲を超えて、開発途中で仕様変更や機能追加を依頼すると、当然ながら追加費用が発生します。特に、要件定義が曖昧なままプロジェクトを開始してしまうと、後から次々と「あれも必要、これも必要」となり、見積もり額を大幅に超えるコストがかかってしまうケースが少なくありません。これを防ぐには、最初の要件定義を徹底的に行うことが重要です。

これらのデメリットは、外注先の選定を慎重に行い、発注者側がプロジェクトに主体的に関わることで、多くを軽減できます。次の章では、失敗しないための外注先の選び方について解説します。

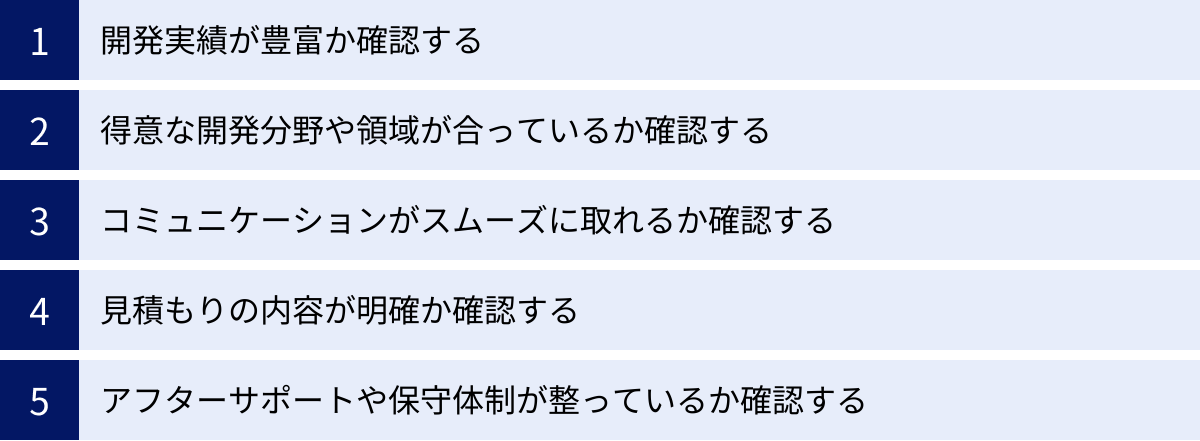

システム開発会社の選び方で失敗しないための5つのポイント

システム開発の外注を成功させるためには、自社のプロジェクトに最適なパートナー、すなわち信頼できる開発会社を選ぶことが何よりも重要です。しかし、数多く存在する開発会社の中から一社を選び出すのは簡単なことではありません。ここでは、開発会社選びで失敗しないために、必ずチェックすべき5つのポイントを解説します。

① 開発実績が豊富か確認する

まず最初に確認すべきは、その会社が持つ開発実績(ポートフォリオ)です。ここで重要なのは、単に実績の数が多いことではなく、自社が開発したいシステムと類似するプロジェクトの経験があるかという点です。

例えば、大規模なECサイトを構築したいのであれば、ECサイトの構築実績が豊富な会社を選ぶべきです。同様に、医療系の業務システムであれば医療業界の知識がある会社、製造業の生産管理システムであればその分野での実績がある会社が望ましいでしょう。

類似プロジェクトの実績があれば、その業界特有の課題や必要な機能、準拠すべき法規制などに対する知見が期待できます。これにより、要件定義がスムーズに進み、「話が早い」と感じられる場面が多くなります。多くの開発会社は公式サイトに実績を掲載しています。具体的な事例を見て、どのような課題をどう解決したのか、そのアプローチが自社の考え方と合っているかを確認しましょう。

② 得意な開発分野や領域が合っているか確認する

システム開発会社には、それぞれ得意とする分野や技術領域があります。大きく分けて、以下のような軸で得意・不得意が分かれます。

- システムの種類: 業務系システムに強い会社、Web系サービスに強い会社、組み込み系やスマホアプリに強い会社など。

- 業界・業種: 金融、医療、製造、流通、不動産など、特定の業界に特化している会社。

- 技術スタック: 特定のプログラミング言語(Java, PHP, Rubyなど)やフレームワーク、クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCP)に強みを持つ会社。

- 企業規模: 大企業向けのエンタープライズシステムが得意な会社、中小企業やスタートアップ向けの小回りの利く開発が得意な会社。

自社のプロジェクトの特性と、候補となる会社の得意分野がマッチしているかを見極めることが重要です。例えば、最新のWeb技術を駆使したスピーディなサービス開発をしたいのに、ウォーターフォール型の大規模業務システムを得意とする会社に依頼しても、良い結果は得られにくいでしょう。会社のWebサイトや担当者との会話から、その会社の「得意技」は何かをしっかりと見極めましょう。

③ コミュニケーションがスムーズに取れるか確認する

システム開発は、発注者と開発会社が密に連携して進める共同作業です。そのため、担当者とのコミュニケーションが円滑に行えるかどうかは、プロジェクトの成否を左右する非常に重要な要素です。

事前の打ち合わせや問い合わせの段階で、以下の点を確認しましょう。

- レスポンスの速さと正確さ: 質問に対する返信は早いか。的を射た回答が返ってくるか。

- 理解力と提案力: こちらの曖昧な要望を汲み取り、意図を正確に理解してくれるか。さらに、こちらの期待を超えるような専門家としての提案をしてくれるか。

- 説明の分かりやすさ: ITに詳しくない担当者に対しても、専門用語を多用せず、平易な言葉で分かりやすく説明してくれるか。

- 担当者の人柄や相性: 長期間にわたって一緒に仕事をするパートナーとして、信頼できると感じられるか。

どれだけ技術力が高くても、コミュニケーションがうまくいかなければ、認識のズレが生じ、プロジェクトは迷走してしまいます。複数の会社と実際に会って話し、信頼関係を築けそうか、感覚的な相性も含めて判断することをお勧めします。

④ 見積もりの内容が明確か確認する

開発費用に関するトラブルは、外注で最も多い失敗の一つです。これを避けるためには、提示された見積もりの内容を精査することが不可欠です。

見るべきポイントは、見積もりの内訳が明確であるかどうかです。単に「システム開発一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりを提示してくる会社は要注意です。「要件定義」「設計」「開発」「テスト」といった工程ごと、あるいは機能ごとに、どのような作業にどれくらいの工数(人月)がかかり、単価はいくらなのかが詳細に記載されているかを確認しましょう。

また、以下の点も明確にしておく必要があります。

- 見積もりの前提条件: どこまでの作業が費用に含まれているのか。

- 追加費用が発生する条件: 仕様変更や機能追加があった場合、どのような基準で追加費用が発生するのか。

- 保守・運用費用: リリース後の保守・運用費用は別途必要なのか、含まれているのか。その内容と金額は。

複数の会社から相見積もりを取り、内容を比較検討することで、費用の妥当性を判断しやすくなります。ただし、単純に金額が最も安い会社を選ぶのは危険です。安さの裏には、品質の低さや、後からの追加請求といったリスクが潜んでいる可能性もあります。

⑤ アフターサポートや保守体制が整っているか確認する

システムはリリースして終わりではありません。稼働後に発生する不具合への対応や、サーバーの監視、セキュリティアップデート、法改正に伴う修正、小規模な機能改善など、継続的な運用・保守が不可欠です。

開発を依頼する会社が、リリース後のアフターサポートや保守体制をどのように提供してくれるのかを、契約前に必ず確認しておきましょう。

- サポート窓口: 障害発生時の連絡先はどこか。対応時間は平日日中のみか、24時間365日か。

- 保守契約の内容: 保守契約でカバーされる業務範囲はどこまでか(障害対応、問い合わせ対応、定期メンテナンスなど)。

- 将来的な機能追加への対応: ビジネスの成長に合わせて機能を追加したい場合、柔軟に対応してもらえるか。

開発は得意でも、保守・運用は不得意という会社も存在します。長期的な視点で安心してシステムを任せられるパートナーかどうかを見極めることが、ビジネスの持続的な成長のためには非常に重要です。

システム開発の費用相場

システム開発を検討する上で、最も気になることの一つが「費用」ではないでしょうか。しかし、システム開発の費用は、家を建てるのと同じで、決まった価格表があるわけではありません。どのような機能を持たせるか、どれくらいの規模にするかによって、費用は数十万円から数億円以上と、大きく変動します。ここでは、開発費用が何によって決まるのか、その仕組みと、システムの種類別のおおよその費用相場について解説します。

開発費用は何で決まるのか

システム開発の費用は、主に以下の計算式で算出されるのが一般的です。

開発費用 = 開発に携わる人員の単価 × 開発にかかる期間(工数)

これを「人月(にんげつ)」という単位で表現することが多くあります。「1人月」とは、「1人のエンジニアが1ヶ月間働いた場合の作業量」を意味します。例えば、単価80万円のエンジニア3人が、4ヶ月かけて開発を行う場合、費用は「80万円 × 3人 × 4ヶ月 = 960万円」となります。

この計算式を構成する2つの要素、「単価」と「工数」が何によって変動するのかを見ていきましょう。

1. 人員(エンジニア)の単価に影響する要素

エンジニアの単価は、そのスキルや経験によって大きく異なります。

- スキルレベル: 実務経験の浅いプログラマーよりも、プロジェクト全体を管理できるプロジェクトマネージャー(PM)や、高度な設計ができるITアーキテクトの方が単価は高くなります。一般的に、プログラマー(PG):60万~100万円/月、システムエンジニア(SE):80万~120万円/月、プロジェクトマネージャー(PM):100万~160万円/月あたりが目安とされます。

- 開発会社の種類: 大手のSIerは品質や管理体制がしっかりしている分、単価が高くなる傾向があります。一方、中小の開発会社やフリーランスは比較的安価な場合があります。

- 国籍(オフショア開発): 人件費の安い海外(ベトナム、フィリピンなど)のエンジニアに開発を委託する「オフショア開発」を利用すると、単価を大幅に抑えることが可能です。

2. 開発期間(工数)に影響する要素

工数、つまり開発にかかる時間は、システムの規模と複雑さによって決まります。

- 機能の数と複雑さ: 実装する機能の数が多ければ多いほど、また、一つひとつの機能が複雑であればあるほど、工数は増大します。例えば、単なる情報表示サイトよりも、決済機能や会員管理機能を持つECサイトの方がはるかに複雑で、工数がかかります。

- 画面数・帳票数: ユーザーが操作する画面や、システムから出力する帳票の数が多ければ、その分だけ設計と開発の工数が増えます。

- 連携する外部システム: 他のシステム(決済代行サービス、会計ソフトなど)と連携させる必要がある場合、その連携部分の設計・開発・テストに追加の工数が必要です。

- 品質要求レベル: 高いセキュリティや、無停止稼働、高速なレスポンスタイムなどが求められる場合、それを実現するための設計やテストに多くの工数がかかります。

つまり、システム開発の費用を抑えるには、「単価の安いエンジニアに依頼する」か、「工数を減らす(=機能をシンプルにする)」かのどちらか、あるいは両方が必要になります。

システムの種類別の費用相場

あくまで一般的な目安であり、個別の要件によって大きく変動しますが、システムの種類ごとのおおよその費用相場は以下の通りです。

| システムの種類 | 費用相場の目安 | 主な機能・特徴 |

|---|---|---|

| コーポレートサイト | 30万円~300万円 | 会社概要、事業内容、お知らせ、問い合わせフォームなど。テンプレートを使えば安価に、オリジナルデザインやCMS導入で高価になる。 |

| Webメディア | 100万円~800万円 | 記事投稿・管理機能、カテゴリ分け、キーワード検索、会員登録、コメント機能など。 |

| ECサイト | 200万円~数千万円以上 | 商品管理、カート機能、決済機能、顧客管理、在庫連携など。扱う商品数や機能の複雑さ、デザインの凝り具合で大きく変動。 |

| マッチングサイト | 300万円~数千万円以上 | ユーザー登録、プロフィール検索、メッセージ機能、決済機能、評価システムなど。両サイドのユーザーの要件を満たす必要があり複雑化しやすい。 |

| 業務システム(小規模) | 100万円~500万円 | 顧客管理(CRM)、勤怠管理、日報管理など、特定の業務に特化した比較的小規模なシステム。 |

| 業務システム(中・大規模) | 500万円~数億円以上 | 販売管理、在庫管理、生産管理、基幹システム(ERP)など、企業の複数部門にまたがる複雑な業務を扱うシステム。 |

| スマートフォンアプリ | 250万円~数千万円以上 | 機能の複雑さ、対応OS(iOS/Android両対応か)、サーバー側(バックエンド)開発の有無によって大きく変動。 |

【注意点】

この表はあくまでも初期開発費用の目安です。システムをリリースした後には、サーバー代やドメイン代、SSL証明書費用といったランニングコストや、システムの不具合修正や機能改善を行うための保守・運用費用が別途必要になることを忘れてはいけません。一般的に、保守費用は開発費用の年間10%~15%程度が相場と言われています。

正確な費用を知るためには、複数の開発会社にRFP(提案依頼書)を提示し、詳細な見積もりを取ることが不可欠です。

おすすめのシステム開発会社10選

日本国内には数多くのシステム開発会社が存在し、それぞれに強みや特徴があります。ここでは、業界内で高い実績と信頼を誇る代表的なシステム開発会社を10社紹介します。各社の特徴を理解し、自社のパートナー選びの参考にしてください。

(注:以下に挙げる企業は特定の順位を示すものではなく、各社が提供するサービスや事業内容に基づき、客観的な情報を紹介するものです。最新かつ詳細な情報については、各社の公式サイトをご確認ください。)

① 株式会社NTTデータ

国内最大手のシステムインテグレーター(SIer)であり、情報サービス業界のリーディングカンパニーです。官公庁、金融機関、法人企業など、社会インフラを支える大規模でミッションクリティカル(停止が許されない重要)なシステムの構築に圧倒的な強みを持ちます。長年にわたる豊富な実績と、グローバルに展開する強固な開発体制が特徴です。コンサルティングからシステムの設計・開発、運用・保守まで、一貫したトータルソリューションを提供しています。

参照:株式会社NTTデータ公式サイト

② アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファームです。単なるシステム開発に留まらず、企業の経営戦略やデジタルトランスフォーメーション(DX)の策定から、具体的なシステムの導入、業務プロセスの変革、さらにはアウトソーシングまで、包括的なサービスを提供しているのが最大の特徴です。グローバルな知見と最新テクノロジーを駆使し、企業のビジネス価値を最大化する支援を得意としています。

参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

③ 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンクであり、コンサルティングサービスとITソリューションを両輪で提供するユニークな企業です。「未来創発」を企業理念に掲げ、社会や企業の将来を洞察するリサーチ力と、それを実現する高度なITサービスを融合させています。特に金融業界向けのシステム開発においては国内トップクラスの実績を誇り、証券・保険・資産運用などの分野で強固な顧客基盤を持っています。

参照:株式会社野村総合研究所公式サイト

④ 富士通株式会社

日本を代表する総合ITベンダーであり、スーパーコンピュータ「富岳」の開発でも知られています。コンピュータやサーバーといったハードウェアから、ソフトウェア、各種ITサービスまで、幅広い製品・ソリューションを提供しています。長年にわたり、官公庁や大企業を中心に、日本の社会・産業を支える数多くの大規模システムを構築してきた実績があります。近年は、AIやクラウド、5Gといった最先端技術を活用したDX支援にも注力しています。

参照:富士通株式会社公式サイト

⑤ 株式会社日立製作所

世界有数の総合電機メーカーであり、社会イノベーション事業をグローバルに推進しています。長年培ってきた制御・運用技術(OT)と、IT、そしてプロダクト(製品)を組み合わせることで、エネルギー、鉄道、ヘルスケア、産業・流通など、幅広い分野で社会課題の解決に貢献しています。特に、社会インフラや産業分野における大規模で信頼性の高いシステム構築に強みを持っています。

参照:株式会社日立製作所公式サイト

⑥ 日本電気株式会社(NEC)

通信インフラからコンピュータ、ITサービスまでを手がける総合ITベンダーです。「Orchestrating a brighter world」をブランドメッセージに掲げ、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造することを目指しています。特に、生体認証(顔認証、指紋認証)技術やAI、ネットワーク技術においては世界トップレベルの実力を誇り、これらの技術を活かしたソリューションをグローバルに展開しています。

参照:日本電気株式会社公式サイト

⑦ TIS株式会社

TISインテックグループの中核をなす、国内有数の独立系システムインテグレーターです。特定のメーカーに依存しない中立的な立場で、顧客に最適なハードウェアやソフトウェアを組み合わせたソリューションを提供できるのが強みです。特に、クレジットカードをはじめとする決済関連のシステム開発では業界をリードする存在であり、金融、産業、公共など、幅広い分野で豊富な実績を持っています。

参照:TIS株式会社公式サイト

⑧ 株式会社大塚商会

「たのめーる」で知られるオフィス用品の通販事業と並び、システムインテグレーション事業を主力とする企業です。「お客様の困ったを解決する」をモットーに、特に中小企業に対して強固な顧客基盤を持っています。特定の業務課題を解決するパッケージソフトの導入支援から、個別の要望に応える受託開発、IT機器の販売、保守サポートまで、ワンストップで提供できる体制が強みです。

参照:株式会社大塚商会公式サイト

⑨ BIPROGY株式会社

2022年4月に日本ユニシスから社名を変更した、歴史あるシステムインテグレーターです。社名は、光が屈折・反射しながら進む様子を示す「Blue」「Indigo」「Purple」「Red」「Orange」「Green」「Yellow」の頭文字から作られています。特定のメーカーに縛られないマルチベンダーとして、幅広い業種・業界の顧客に対して、コンサルティングからシステム構築、運用サービスまでを提供しています。

参照:BIPROGY株式会社公式サイト

⑩ SCSK株式会社

住友商事グループの中核を担うシステムインテグレーターです。ERP(統合基幹業務システム)の導入支援、ITインフラ構築、業務アプリケーション開発、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)まで、企業のITニーズに幅広く応える「フルラインナップ」のサービスを提供しています。自動車業界や製造業、流通業など、多岐にわたる業界で豊富な実績を誇り、顧客企業のビジネス価値向上に貢献しています。

参照:SCSK株式会社公式サイト

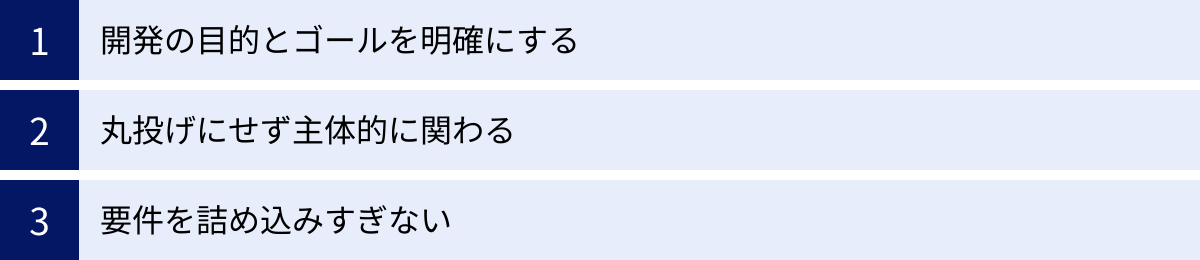

システム開発を成功させるためのコツ

高品質なシステムを納期通り、予算内で完成させることは簡単ではありません。多くのプロジェクトが、仕様変更の多発、スケジュールの遅延、予算超過といった課題に直面します。開発会社に依頼する場合でも、発注者側の関わり方がプロジェクトの成否を大きく左右します。ここでは、システム開発を成功に導くために、発注者側が心得るべき3つの重要なコツを解説します。

開発の目的とゴールを明確にする

システム開発プロジェクトにおける最も根本的かつ重要なことは、「何のためにこのシステムを作るのか」という目的と、「システムを使ってどのような状態を実現したいのか」というゴールを明確にし、関係者全員で共有することです。

目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、開発の方向性がブレてしまいます。担当者によって求める機能が異なったり、不要な機能を追加してしまったりと、無駄な手戻りやコスト増の原因となります。

「営業活動を効率化したい」といった漠然とした目的ではなく、「新規顧客へのアプローチ件数を現状の1.5倍にし、成約率を10%向上させるために、営業支援システムを導入する」というように、できるだけ具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定することが理想です。

この明確化された目的とゴールは、プロジェクトの羅針盤となります。開発途中で仕様の判断に迷ったとき、「この機能は、本来の目的に貢献するか?」という問いに立ち返ることで、適切な意思決定を下すことができます。プロジェクトを開始する前に、なぜ開発するのか、その背景と目指すべき姿を言語化し、発注側の社内および開発会社と徹底的に共有しましょう。

丸投げにせず主体的に関わる

外部の専門家に依頼するからといって、開発会社に「丸投げ」するのは最も危険な行為です。システム開発は、発注者と開発会社が一体となって進める共同作業です。特に、開発の上流工程である「要件定義」は、発注者側の協力なくしては成功しえません。

自社の業務内容や課題、独自のルールを最もよく知っているのは、発-発注者自身です。開発会社はITのプロですが、あなたの会社の業務のプロではありません。必要な機能や業務フローを具体的に伝える責任は、発注者側にあります。 要件定義の打ち合わせには積極的に参加し、疑問点があれば遠慮なく質問し、認識のズレがないかを確認することが重要です。

また、開発が始まった後も、定期的な進捗報告会に参加し、プロジェクトの状況を把握し続ける姿勢が求められます。開発途中で作成される設計書や、テスト段階での成果物に対しても、積極的にレビューを行い、フィードバックを返すことで、手戻りを防ぎ、完成するシステムの品質を高めることができます。「システムは作ってもらうものではなく、一緒に作るもの」という当事者意識を持つことが、成功への鍵です。

要件を詰め込みすぎない

システム開発を計画していると、「せっかく作るのだから」と、あれもこれもと多くの機能を盛り込みたくなるものです。しかし、最初から全ての理想を詰め込んだ完璧なシステムを目指すことは、多くの場合、プロジェクトの失敗につながります。

要件が増えれば増えるほど、開発は複雑になり、期間もコストも増大します。その結果、予算オーバーになったり、開発が長期化している間にビジネス環境が変化して、完成した頃には時代遅れのシステムになってしまったりするリスクがあります。

ここで有効なのが、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)という考え方です。これは、「ユーザーに価値を提供できる最小限の機能」だけを実装した状態で、まずはリリースしてしまうというアプローチです。

全ての機能を一度に作るのではなく、まずは最も重要なコア機能に絞って開発し、スピーディに市場に投入します。 そして、実際にユーザーに使ってもらい、そのフィードバックを元に、本当に必要な機能を見極めながら、段階的にシステムを改善・成長させていくのです。この方法により、開発リスクを最小限に抑えつつ、ユーザーの真のニーズに合った価値あるシステムを育てていくことができます。「あれもこれも」ではなく、「これだけは絶対に必要」という本質的な要件を見極めることが、賢明なプロジェクトの進め方です。

まとめ

本記事では、システム開発の基本的な定義から、その種類、代表的な開発手法、全工程の流れ、外注先の選び方、費用相場、そしてプロジェクトを成功させるためのコツに至るまで、網羅的に解説してきました。

システム開発は、現代のビジネス環境において、業務効率化、生産性向上、そして新たな競争力獲得のための極めて強力な手段です。しかし、そのプロセスは複雑で、多くの専門知識を要します。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- システム開発とは: 特定の目的を達成するため、ハードウェアやソフトウェアを組み合わせて新しい仕組みを構築すること。

- 主な種類: 用途に応じて「業務系」「Web系」「組み込み・制御系」「スマホアプリ」などに分類される。

- 代表的な手法: 「ウォーターフォール」や「アジャイル」など、プロジェクトの特性に合わせて最適な開発モデルを選択することが重要。

- 全工程: 「企画」から始まり、「要件定義」「設計」「開発」「テスト」を経て、「リリース」「運用・保守」へと続く一連の流れがある。

- 成功のコツ: 「開発の目的とゴールを明確にすること」「丸投げにせず主体的に関わること」「要件を詰め込みすぎない(MVP)こと」が、発注者側にとって特に重要。

システム開発は、決して簡単な道のりではありません。しかし、その目的とプロセスを正しく理解し、自社の課題解決に真摯に向き合ってくれる信頼できるパートナー(開発会社)を見つけることができれば、その投資は間違いなく企業の未来を明るく照らす大きな力となります。

この記事が、あなたの会社のシステム開発プロジェクトを成功に導くための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を整理し、目的を明確にすることから始めてみましょう。