現代の企業経営において、「サステナビリティ(持続可能性)」は無視できない重要なテーマとなりました。気候変動や人権問題といった地球規模の課題に対し、企業がどのように向き合い、事業活動を通じて貢献していくのかが、投資家や消費者、そして社会全体から厳しく問われています。しかし、サステナビリティへの取り組みは範囲が広く専門性も高いため、多くの企業が「何から手をつければ良いのか分からない」という課題に直面しています。

このような状況で注目を集めているのが、企業のサステナビリティ経営を専門的な知見から支援する「サステナビリティコンサルティング」です。サステナビリティコンサルティングは、単なるCSR(企業の社会的責任)活動のアドバイスに留まりません。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの側面、いわゆるESGを経営戦略に統合し、リスクを管理しながら新たな事業機会を創出し、企業の持続的な成長と企業価値向上を実現するためのパートナーです。

本記事では、サステナビリティコンサルティングの基本から、需要が高まる背景、具体的なサービス内容、費用相場、そして自社に最適なコンサルティング会社の選び方までを網羅的に解説します。さらに、ジャンル別におすすめのコンサルティング会社15選を、それぞれの特徴とともに詳しく紹介します。サステナビリティ経営の第一歩を踏み出したい、あるいは既存の取り組みをさらに加速させたいと考えている経営者や担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

サステナビリティコンサルティングとは

サステナビリティコンサルティングとは、企業が環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の観点から持続可能な経営、すなわち「サステナビリティ経営」を実現するために、専門的な知識やノウハウを提供し、戦略策定から実行、情報開示までを総合的に支援するサービスです。

かつて、企業の社会貢献活動はCSR(Corporate Social Responsibility)と呼ばれ、本業とは切り離されたコストセンターとして認識されることも少なくありませんでした。しかし、現代のサステナビリティ経営は、そのような位置づけとは全く異なります。気候変動による物理的・移行リスク、サプライチェーンにおける人権問題、投資家からのESG(環境・社会・ガバナンス)情報開示の要請など、サステナビリティに関する課題は、企業の財務状況やブランド価値、ひいては事業の存続そのものに直結する「経営の中核課題」として認識されています。

このような複雑で広範な課題に対し、企業が単独で対応するには限界があります。サステナビリティコンサルタントは、以下のような多岐にわたる専門知識を駆使して、企業の取り組みを強力に後押しします。

- E (Environment) 環境側面:

- 気候変動対策: GHG(温室効果ガス)排出量の算定(Scope1,2,3)、SBT(Science Based Targets)認定取得支援、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示、シナリオ分析の実施支援。

- サーキュラーエコノミー(循環型経済): 廃棄物削減、リサイクル率向上、製品の長寿命化、再生材利用の促進など、循環型ビジネスモデルへの移行支援。

- 生物多様性の保全: TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への対応、事業活動が自然資本に与える影響・依存度の評価(LCA:ライフサイクルアセスメント)、ネイチャーポジティブへの貢献戦略策定。

- 水資源管理: 水リスク評価、使用量削減、水ストレス地域での事業活動における配慮など。

- S (Social) 社会側面:

- 人権尊重: サプライチェーン全体を対象とした人権デューデリジェンスの実施支援、人権方針の策定、救済メカニズムの構築。

- 労働慣行と安全衛生: 従業員のエンゲージメント向上、労働安全衛生マネジメントシステムの構築、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現。

- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン (DE&I): 女性活躍推進、多様な人材の登用・育成、インクルーシブな職場環境の構築。

- 地域社会への貢献: 事業拠点におけるコミュニティ投資、社会貢献活動の効果測定など。

- G (Governance) ガバナンス側面:

- サステナビリティガバナンス体制の構築: 取締役会による監督体制の強化、サステナビリティ委員会の設置・運営支援。

- リスク管理: ESGリスクの特定・評価と経営への統合。

- コンプライアンス: 汚職防止、公正な競争、情報セキュリティ体制の強化。

- ステークホルダーエンゲージメント: 投資家、顧客、従業員、NGOなど、多様なステークホルダーとの対話戦略の策定・実行支援。

サステナビリティコンサルティングは、これらの課題に対して、企業の現状分析(As-Is)から始まり、マテリアリティ(重要課題)の特定、具体的な目標(KPI)とロードマップの設定、実行計画への落とし込み、そして統合報告書やウェブサイトを通じた効果的な情報開示まで、一気通貫でサポートします。

その最終的な目的は、社会課題の解決に貢献することに留まりません。サステナビリティへの取り組みを通じて、企業のレピュテーション(評判)向上、リスク耐性の強化、イノベーションの促進、新たな事業機会の創出、そして優秀な人材の獲得・定着を実現し、長期的な企業価値向上と持続的な成長を達成することにあります。つまり、サステナビリティコンサルティングは、守りと攻めの両面から企業経営を支える、現代に不可欠な戦略的パートナーと言えるでしょう。

サステナビリティコンサルティングの需要が高まる背景

なぜ今、多くの企業がサステナビリティコンサルティングを求めるのでしょうか。その背景には、グローバルな市場環境や社会の価値観の大きな変化があります。ここでは、特に重要な3つの要因、「世界的なESG投資の広がり」「企業の持続的な成長に不可欠な要素としての認識」「関連法規制の強化」について詳しく解説します。

世界的なESG投資の広がり

サステナビリティコンサルティングの需要を牽引する最大の要因は、世界的なESG投資の急速な拡大です。ESG投資とは、従来の財務情報(売上高、利益など)に加えて、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する企業の取り組みを評価し、投資先を選定する手法です。

かつて、企業の非財務情報は投資判断において二次的な要素と見なされがちでした。しかし、気候変動が引き起こす物理的リスク(自然災害による工場被災など)や移行リスク(炭素税導入によるコスト増など)、あるいはサプライチェーンにおける人権問題がブランド価値を大きく毀損する事例が相次ぎ、「ESG課題は長期的な企業価値とリターンに直結する」という認識が、世界の機関投資家の間で共通認識となりました。

世界持続可能投資連合(GSIA)の報告によると、世界のサステナブル投資資産残高は年々増加傾向にあり、金融市場における主流の考え方となりつつあります。この巨大なマネーの流れは、企業に対して強力なプレッシャーとなっています。具体的には、以下のような影響が挙げられます。

- 資金調達への影響:

- 年金基金や保険会社といった巨大な資産を持つ機関投資家は、スチュワードシップ・コード(機関投資家が投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促すための行動規範)に基づき、投資先企業に対してESGへの取り組みを強く求めるようになっています。

- ESG評価の高い企業は、投資家からの資金が集まりやすくなるだけでなく、サステナビリティ・リンク・ローン(企業のサステナビリティ目標達成度に応じて金利が変動する融資)など、有利な条件で資金を調達できる機会も増えています。

- 逆に、ESG評価が低い企業は、投資対象から除外される「ダイベストメント(投資引き揚げ)」のリスクに晒されたり、資金調達コストが上昇したりする可能性があります。

- 企業評価への影響:

- MSCI、Sustainalytics、FTSE RussellといったESG評価機関が、企業の公開情報や各種データを基にESGスコアを付与しています。これらのスコアは、多くの機関投資家が投資判断の際に参照しており、企業の評判や株価にも影響を与えます。

- 企業は、これらの評価機関から高い評価を得るために、自社の取り組みを積極的に、かつ分かりやすく開示する必要に迫られています。

このように、資本市場からの要請が、企業をサステナビリティ経営へと突き動かす大きな原動力となっています。しかし、ESG評価の基準は複雑で、各評価機関によっても評価項目が異なります。また、投資家との効果的な対話(エンゲージメント)には高度な専門性が求められます。こうした背景から、ESG投資の潮流に的確に対応し、企業価値を最大化するための専門的パートナーとして、サステナビリティコンサルタントの役割がますます重要になっているのです。

企業の持続的な成長に不可欠な要素

サステナビリティは、もはや単なる「守り」のコンプライアンス対応やリスク管理の文脈だけで語られるものではありません。未来の市場を勝ち抜くための「攻め」の戦略、すなわち企業の持続的な成長に不可欠なドライバーとして認識されるようになっています。

1. リスク管理から事業機会の創出へ

サステナビリティに取り組むことは、まず企業の事業継続性を脅かす様々なリスクを低減することに繋がります。

- 物理的リスク・移行リスク: 気候変動対策は、異常気象による操業停止リスクや、将来の炭素税導入などによるコスト増リスクを軽減します。

- 評判(レピュテーション)リスク: サプライチェーンにおける人権侵害や環境汚染が発覚すれば、不買運動やブランドイメージの失墜に繋がりかねません。人権デューデリジェンスなどの取り組みは、こうしたリスクを未然に防ぎます。

しかし、その本質はリスク回避に留まりません。社会課題を起点に考えることで、新たな事業機会が生まれます。

- 新市場・新製品の開発: 省エネルギー技術、再生可能エネルギー関連事業、植物由来の代替肉、リサイクル素材を活用した製品など、環境・社会課題の解決に貢献する製品やサービスは、新たな巨大市場を形成しつつあります。

- イノベーションの促進: 資源の制約や環境規制は、従来のビジネスモデルからの脱却を促し、プロセスの効率化や画期的な技術開発といったイノベーションの起爆剤となります。サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行は、製品設計からビジネスモデルまでを変革する大きなチャンスです。

2. ブランド価値と顧客ロイヤルティの向上

現代の消費者は、製品の価格や品質だけでなく、「その製品がどのように作られているか」「企業がどのような価値観を持っているか」を重視する傾向が強まっています。特にミレニアル世代やZ世代といった若い層ではその傾向が顕著です。

- 環境や社会に配慮した企業姿勢を明確に打ち出し、透明性の高い情報開示を行うことは、消費者の共感を呼び、強力なブランドロイヤルティを構築します。

- BtoB取引においても、サプライヤー選定の基準として、相手企業のサステナビリティへの取り組みを評価する動きが広がっています。

3. 人材獲得と従業員エンゲージメント

人材獲得競争が激化する中で、サステナビリティは優秀な人材を惹きつける重要な要素となっています。

- 多くの求職者、特に若手優秀層は、給与や待遇だけでなく、企業のパーパス(存在意義)や社会貢献への姿勢を重視しています。自社が社会課題の解決に積極的に取り組んでいることを示すことは、採用における強力なアピールポイントとなります。

- また、従業員は自社が社会的に意義のある活動を行っていると感じることで、仕事への誇りやエンゲージメント(働きがい)が高まります。これは離職率の低下や生産性の向上にも繋がります。

このように、サステナビリティへの取り組みは、リスク管理、事業機会創出、ブランド価値向上、人材獲得という多角的な側面から、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための根幹をなす要素なのです。この複雑な方程式を解き、経営戦略に落とし込むために、専門家の視点が必要とされています。

関連法規制の強化

サステナビリティに関する情報開示の義務化や、人権・環境デューデリジェンスを求める法規制の強化も、コンサルティング需要を押し上げる大きな要因です。これらは努力目標ではなく、企業が遵守すべきルールとしてグローバルに整備が進んでいます。

1. 非財務情報開示の義務化・高度化

投資家が適切な投資判断を下せるよう、企業に対してサステナビリティに関する情報開示を求める動きが世界的に加速しています。

- TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース): G20の要請で設立され、気候変動が事業に与える「リスク」と「機会」について、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4項目で開示することを推奨しています。日本では、2022年4月の東京証券取引所の市場再編に伴い、プライム市場上場企業に対してTCFD提言に基づく開示が実質的に義務化されました。

- CSRD(欧州企業サステナビリティ報告指令): EUで事業を行う一定規模以上の企業に対し、非常に詳細なサステナビリティ情報の開示を義務付ける指令です。対象となる日本企業も多く、サプライチェーンを通じて間接的な影響を受ける企業も多数存在します。

- ISSB(国際サステナビリティ基準審議会): IFRS財団傘下に設立され、グローバルに比較可能なサステナビリティ開示基準の策定を進めています。将来的には、このISSB基準が世界標準となる可能性があり、日本でも採用に向けた検討が進んでいます。

- 日本の金融庁: 2023年3月期の有価証券報告書から、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、人材育成や社内環境整備に関する方針・指標、TCFDに基づく気候変動対応などの開示を義務化しました。

2. サプライチェーンにおけるデューデリジェンスの法制化

自社だけでなく、サプライヤーなど取引先における人権侵害や環境破壊のリスクを特定し、防止・軽減する取り組み(デューデリジェンス)を企業に義務付ける法律も各国で導入されています。

- ドイツ「サプライチェーン・デューデリジェンス法」

- フランス「注意義務法」

- EU「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令案」

これらの法律は、対象となる企業のサプライチェーン上にいる日本企業にも対応を求めるものであり、グローバルに事業展開する企業にとって対応は急務です。日本でも、経済産業省が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、企業に人権デューデリジェンスの実施を強く推奨しています。

これらの法規制は内容が複雑で、専門的な知識がなければ適切に対応することが困難です。要求される開示項目を正確に理解し、必要なデータを収集・分析し、法規制に準拠した報告書を作成する一連のプロセスは、企業にとって大きな負担となります。そのため、最新の規制動向に精通し、具体的な対応策を提示できるサステナビリティコンサルタントへの需要が急速に高まっているのです。

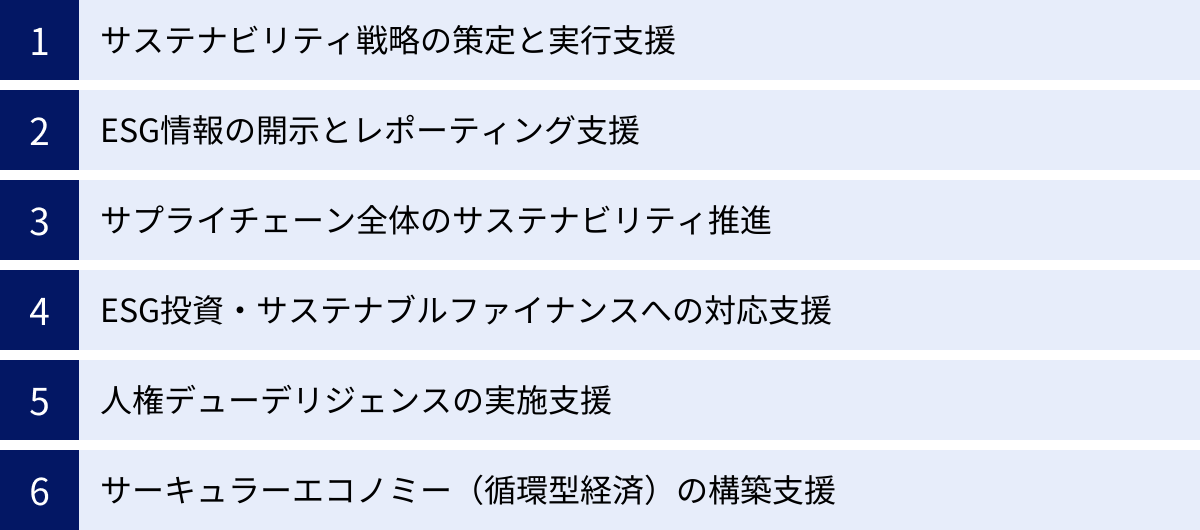

サステナビリティコンサルティングの主なサービス内容

サステナビリティコンサルティングが提供するサービスは多岐にわたります。企業の課題やフェーズに応じて、戦略という上流工程から、具体的な実行支援や情報開示という下流工程まで、幅広い支援を行います。ここでは、代表的な6つのサービス内容について、その目的や具体的な支援内容を詳しく解説します。

サステナビリティ戦略の策定と実行支援

これはサステナビリティ経営の根幹をなす、最も重要なサービスです。企業の経営理念や事業戦略とサステナビリティを結びつけ、全社的な方向性を定め、具体的な行動計画に落とし込むことを目的とします。単に社会貢献活動のリストを作るのではなく、事業成長と社会価値創造を両立させるための設計図を描く作業です。

具体的な支援プロセス:

- 現状分析(As-Is/To-Be分析):

- 企業の現在の事業内容、経営課題、社内体制、既存のサステナビリティ関連の取り組みなどを網羅的にヒアリング・分析します。

- 競合他社や業界の動向、投資家や社会からの期待などをベンチマークし、自社の立ち位置を客観的に把握します。

- マテリアリティ(重要課題)の特定:

- 「自社の事業にとっての重要性」と「ステークホルダーにとっての重要性」の2つの軸で、取り組むべきサスナビリティ課題を評価・特定します。

- 気候変動、人権、生物多様性、従業員の働きがいなど、数多くの課題の中から、自社が優先的に取り組むべきマテリアリティを絞り込みます。このプロセスには、経営層へのインタビューや従業員ワークショップ、顧客や投資家、専門家などとのステークホルダー・ダイアログが含まれることもあります。

- ビジョン・目標(KGI/KPI)の設定:

- 特定したマテリアリティに基づき、企業が目指すべきサステナビリティの長期ビジョンやパーパス(存在意義)を言語化します。

- ビジョンを実現するための具体的な目標を設定します。これには、GHG排出量削減率(例:2030年までに46%削減)のようなKGI(重要目標達成指標)と、再生可能エネルギー導入率や女性管理職比率といったKPI(重要業績評価指標)が含まれます。SBT(科学と整合した目標設定)などの国際的なイニシアチブに準拠した目標設定も支援します。

- ロードマップと実行計画の策定:

- 設定した目標を達成するための長期的な道筋(ロードマップ)を描きます。

- ロードマップを具体的なアクションプランに分解し、各部署の役割分担、予算、スケジュールを明確にします。

- 実行・浸透支援:

- 計画が「絵に描いた餅」で終わらないよう、実行段階でのプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)として伴走します。

- 定期的な進捗会議の運営、課題の特定と解決策の提示、社内研修や広報活動を通じた理念の浸透などを支援し、PDCAサイクルが円滑に回る体制を構築します。

ESG情報の開示とレポーティング支援

策定した戦略や取り組みの成果を、投資家や顧客、社会といったステークホルダーに対して分かりやすく、かつ信頼性の高い形で伝えることは、サステナビリティ経営において極めて重要です。この情報開示を支援するのが、レポーティング支援サービスです。

具体的な支援内容:

- 開示戦略の策定: 誰に、何を、どの媒体(統合報告書、サステナビリティレポート、ウェブサイトなど)で伝えるべきか、という開示全体の戦略を設計します。

- 各種開示基準への準拠支援:

- GRIスタンダード: サステナビリティ報告に関する世界標準。経済・環境・社会への影響を報告するための包括的な基準。

- TCFD提言: 気候変動関連の財務情報開示のフレームワーク。

- SASBスタンダード: 投資家の意思決定に重要となる可能性が高いサステナビリティ情報を、業種別に特定した開示基準。

- ISSB基準: グローバルなサステナビリティ開示のベースラインとなる新基準。

- これらの複雑な基準を解説し、要求項目に沿った情報開示ができるようサポートします。

- レポート制作支援: 企画構成、ストーリーラインの設計、原稿作成、データ収集・分析、デザイン会社との連携まで、レポート制作の全プロセスを支援します。企業の取り組みを単なる事実の羅列ではなく、価値創造に繋がる魅力的なストーリーとして伝えることが重視されます。

- ESG評価機関への対応支援: MSCIやSustainalyticsといった評価機関からの質問書への回答作成を支援し、スコアアップを目指します。評価機関がどのような点を重視しているかを分析し、効果的なアピール方法を助言します。

- 第三者保証の取得支援: 開示情報の信頼性を高めるため、監査法人などによる第三者保証の取得をサポートします。

サプライチェーン全体のサステナビリティ推進

企業のサステナビリティリスクは、自社の事業活動内だけに留まりません。原材料の調達から製品が消費者の手に届くまで、グローバルに広がるサプライチェーン上には、強制労働や児童労働といった人権侵害、環境汚染、生物多様性の破壊など、様々なリスクが潜んでいます。これらのリスクに対応し、サプライチェーン全体の持続可能性を高めるための支援も重要なサービスです。

具体的な支援内容:

- サプライヤー行動規範の策定・改訂: 取引先に求める人権・労働・環境・倫理に関する基準を明確にした規範を作成します。

- サプライチェーンマッピングとリスク評価: 一次、二次、それ以降の取引先までサプライチェーンを可視化(マッピング)し、地域や業種などの特性から人権・環境リスクが高い領域を特定します。

- サプライヤー調査・監査: SAQ(自己評価質問票)の送付・回収・分析や、リスクが高いと特定されたサプライヤーに対する現地監査の実施を支援します。

- 是正措置と能力開発支援: 監査などで問題点が発見された場合、サプライヤーと協力して是正計画を策定・実行します。また、サプライヤー自身がサステナビリティに取り組めるよう、研修などの能力開発(キャパシティビルディング)を支援することもあります。

- トレーサビリティの確保: 製品の原材料がどこで、どのように調達・生産されたかを追跡できる仕組みの構築を支援します。

ESG投資・サステナブルファイナンスへの対応支援

ESG投資の広がりを受け、企業が資本市場とどのように向き合うかは重要な経営課題です。このサービスは、ESGの観点から投資家に評価され、円滑な資金調達に繋げるための支援を行います。

具体的な支援内容:

- 投資家エンゲージメント戦略: どの投資家に、どのような情報を、どのタイミングで伝えるべきかという対話戦略を策定します。株主総会やIRミーティングでの想定問答の作成なども支援します。

- ESG評価向上支援: ESG評価機関の評価ロジックを分析し、スコア向上のための具体的なアクションプランを提案・実行します。

- サステナブルファイナンス調達支援:

- グリーンボンド/ローン: 調達資金の使途を環境改善事業に限定した債券/融資。

- ソーシャルボンド/ローン: 資金使途を社会課題解決事業に限定した債券/融資。

- サステナビリティ・リンク・ボンド/ローン: 企業のサステナビリティ目標の達成状況に応じて金利などの条件が変動する債券/融資。

- これらの資金調達を実施するために必要となる「フレームワーク」の策定や、第三者評価機関からのセカンドオピニオン取得などを支援します。

人権デューデリジェンスの実施支援

「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、企業の事業活動が人権に与える負の影響を特定、防止・軽減し、対処していくための一連のプロセスが人権デューデリジェンス(人権DD)です。欧州を中心に法制化が進んでおり、日本企業にとっても対応が急務となっています。

具体的な支援内容:

- 人権方針の策定: 国際的な人権規範を尊重し、人権DDに取り組むことを約束する企業方針の策定を支援します。

- 人権リスクの特定・評価: 自社の事業やサプライチェーンにおいて、強制労働、ハラスメント、差別など、どのような人権侵害のリスクがどこに存在するのかを特定・評価します。

- 防止・軽減措置の実施: 特定されたリスクを防止・軽減するための具体的な対策(例:サプライヤーへの研修、契約内容の見直しなど)を策定し、経営プロセスに統合します。

- モニタリングと情報開示: 実施した対策の効果を継続的に監視(モニタリング)し、その取り組み状況をステークホルダーに報告します。

- 救済メカニズムの構築: 実際に人権侵害が発生した場合に、被害者が声を上げ、救済を求められるための相談窓口や通報制度の構築・運用を支援します。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)の構築支援

従来の「作って、使って、捨てる」という一方通行のリニアエコノミー(直線型経済)から脱却し、資源を循環させ続ける経済システムへの移行を支援します。これは、廃棄物問題や資源枯渇への対応だけでなく、新たなビジネスモデルを創出する機会でもあります。

具体的な支援内容:

- サーキュラービジネスモデルの構想・設計:

- 製品の長寿命化(リペア、アップグレード)

- シェアリングやPaaS(Product as a Service)のようなサービス化モデル

- 使用済み製品の回収・再製造(リマニュファクチャリング)

- リサイクルしやすい製品設計(サーキュラーデザイン)

- 上記のような、企業の製品やサービスに合った循環型ビジネスモデルの検討と事業性評価を支援します。

- LCA(ライフサイクルアセスメント)の実施支援: 製品やサービスが、原料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの全段階で環境に与える影響を定量的に評価します。

- 資源循環パートナーシップの構築: 回収業者、リサイクル業者、素材メーカーなど、静脈産業(廃棄物処理・リサイクル産業)を含めた他社との連携(パートナーシップ)構築を支援します。

サステナビリティコンサルティングを利用するメリット

サステナビリティ経営への取り組みは全社的なプロジェクトであり、多くのリソースと専門知識を必要とします。外部のコンサルティング会社を活用することは、企業にとって大きなメリットをもたらします。ここでは、主な3つのメリットについて詳しく解説します。

専門的な知識や最新ノウハウを活用できる

サステナビリティは、非常に変化が速く、専門性が高い分野です。気候科学の最新の知見、TCFDやTNFD、ISSBといった国際的な開示フレームワークの頻繁な更新、欧州のCSRDや各国のデューデリジェンス法のような新しい法規制の登場など、自社の担当者だけで全ての最新情報をキャッチアップし、深く理解することは極めて困難です。

サステナビリティコンサルタントは、この領域の専門家集団です。

- グローバルな最新動向の把握: 彼らは日々、世界中の規制動向、イニシアチブの更新、学術研究、投資家の関心事などをウォッチしており、常に最新かつ正確な情報を持っています。これにより、企業は情報収集にかける膨大な時間と労力を削減できます。

- 多様な専門性: コンサルティングファームには、気候変動の専門家、人権問題の専門家、サーキュラーエコノミーの専門家、金融の専門家など、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが在籍しています。自社が抱える特定の課題に対し、最適な知見を持つ専門家チームから支援を受けられることは、大きな強みです。

- 豊富な他社事例とベストプラクティス: 多くの企業の支援を通じて蓄積された知見やノウハウも貴重な財産です。「どのようなアプローチが成功しやすいか」「どのような落とし穴があるか」といった実践的な知識(ベストプラクティス)を自社の取り組みに活かすことで、手戻りを減らし、最短距離で成果を出すことが可能になります。

例えば、TCFDに基づくシナリオ分析を実施しようとしても、社内には気候モデルを解釈したり、財務インパクトを試算したりするノウハウがない場合がほとんどです。このような専門性の高いタスクにおいて、経験豊富なコンサルタントの支援は不可欠と言えるでしょう。自社にない専門性を外部から迅速に補うことで、質の高いアウトプットを効率的に生み出せる点が、最大のメリットです。

客観的な視点で自社の課題を分析できる

長年同じ組織にいると、どうしても視野が狭くなったり、業界の常識や社内の力学に縛られたりしがちです。自社の強みや弱み、潜在的なリスクや機会を、社内の人間だけで公平かつ客観的に評価することは、意外と難しいものです。

第三者であるコンサルタントは、社内のしがらみや過去の経緯に捉われることなく、フラットな視点から企業を分析できます。

- 外部からの視点の提供: コンサルタントは、投資家、NGO、消費者といった外部のステークホルダーが自社をどのように見ているか、何を期待しているかという「外の目」を提供してくれます。「社内では常識だと思っていたことが、社会からは非常識と見られている」といった、耳の痛い指摘をしてくれることもありますが、それこそが真の課題解決に繋がります。

- データに基づいた客観的評価: 勘や経験則に頼るのではなく、競合他社とのベンチマークデータや各種統計データを用いて、企業の立ち位置を客観的に評価します。これにより、議論が情緒的になることを防ぎ、事実に基づいた建設的な戦略策定が可能になります。

- 暗黙知の形式知化: 社内に点在している優れた取り組みやノウハウ(暗黙知)をヒアリングによって掘り起こし、体系化された戦略(形式知)へと昇華させる役割も担います。これにより、属人的だった取り組みが組織的な強みへと変わります。

例えば、マテリアリティ(重要課題)を特定する際、社内の意見だけでは、どうしても自社に都合の良い課題や、すでに取り組んでいる課題が優先されがちです。コンサルタントがファシリテーターとして関与し、客観的な分析や外部ステークホルダーの意見を取り入れることで、本当に取り組むべき本質的な課題を特定し、経営層や従業員の納得感を醸成することができます。このような客観的な視点は、戦略の実効性を高める上で極めて重要です。

社内のリソースや業務負担を軽減できる

サステナビリティ推進は、経営企画、IR、法務、人事、調達、環境管理など、社内の多くの部署を巻き込む横断的なプロジェクトです。専任のサステナビリティ部署を立ち上げたとしても、その業務は多岐にわたります。

- 情報収集・分析: 各国の規制、ガイドライン、他社事例の調査。

- データ収集: GHG排出量、水使用量、廃棄物量、従業員データなど、社内外からのデータ収集と集計。

- レポート作成: 統合報告書やサステナビリティレポートの原稿執筆、校正。

- 社内調整: 各部署へのヒアリング、協力依頼、進捗管理。

- 会議運営: 委員会やワーキンググループの議題設定、資料作成、議事録作成。

これらの業務を既存の社員だけで担うには、膨大な時間と労力がかかり、本来注力すべきコア業務が疎かになってしまう恐れがあります。特に、取り組みの初期段階では、何から手をつけるべきかの判断も難しく、プロジェクトが停滞しがちです。

コンサルタントにプロジェクトマネジメントや実務作業の一部をアウトソースすることで、以下のような効果が期待できます。

- プロジェクトの推進力向上: コンサルタントがプロジェクトマネージャー(PM)や事務局としての役割を担い、タスク管理、スケジュール調整、課題解決を主導することで、プロジェクトがスピーディーかつ計画的に進みます。

- 社員の負担軽減とコア業務への集中: 社員は、煩雑な調査や資料作成業務から解放され、自部門の専門性を活かした施策の実行や意思決定といった、より付加価値の高い業務に集中できます。

- 体制構築の効率化: サステナビリティ推進のための専門部署をゼロから立ち上げる場合、人材の採用や育成には時間がかかります。コンサルティングを活用すれば、即戦力となる専門家チームを迅速に確保し、プロジェクトをすぐに始動させることが可能です。

コンサルティング費用は決して安くありませんが、社員が本来業務に集中できることによる生産性の向上や、プロジェクトの遅延リスクの低減などを考慮すれば、結果的にコスト効率が高まるケースも少なくありません。社内リソースが限られている企業にとって、コンサルタントは貴重な「外部の推進エンジン」となり得るのです。

サステナビリティコンサルティングの費用相場

サステナビリティコンサルティングの利用を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。結論から言うと、費用には決まった定価がなく、プロジェクトの内容、期間、コンサルティング会社の規模や種類、関与するコンサルタントのランクなど、様々な要因によって大きく変動します。そのため、あくまで目安として捉えることが重要です。

一般的に、コンサルティングの料金体系は以下の3つのタイプに大別されます。

- プロジェクト型契約:

- 特定の課題解決(例:「TCFD提言に沿った情報開示を行う」「マテリアリティを特定する」など)のために、成果物(アウトプット)、期間、費用をあらかじめ決めて契約する形態です。最も一般的な契約形態と言えます。

- 費用は、プロジェクトの難易度や規模に応じて、数百万円から数千万円と幅広くなります。例えば、マテリアリティ特定のような比較的スコープが限定的なプロジェクトで300万円〜800万円程度、気候変動のシナリオ分析やサプライチェーン全体の人権デューデリジェンス導入支援といった大規模で複雑なプロジェクトになると、1,000万円〜3,000万円、あるいはそれ以上になることもあります。

- 顧問契約型(リテイナー契約):

- 特定のプロジェクトを依頼するのではなく、月額固定料金で継続的にアドバイスや情報提供を受ける契約形態です。

- 費用は、月額30万円〜200万円程度が目安となります。提供されるサービスは、最新動向に関するレクチャー、定例会議での壁打ち相手、レポート内容の簡易的なレビュー、経営層からの急な質問への対応など、契約内容によって様々です。本格的な調査や資料作成は含まれないことが多いですが、社内に専門家を置く代わりに、気軽に相談できる外部のブレーンとして活用されます。

- 成果報酬型契約:

- 設定した目標の達成度合いに応じて報酬額が変動する形態です。例えば「ESG評価スコアがXポイント向上した場合に成功報酬を支払う」といった契約です。

- クライアントにとってはリスクが低い一方、成果の定義や測定が難しいサステナビリティ分野では、適用されるケースは比較的少ないのが現状です。

費用を左右する主な要因

- コンサルタントのランクと人数: プロジェクトにアサインされるコンサルタントの役職(パートナー、マネージャー、シニアコンサルタント、コンサルタントなど)によって時間単価が大きく異なります。上位のランクほど単価は高くなります。また、関与する人数が多ければ、当然総額も高くなります。

- プロジェクトのスコープ(範囲)と期間: 戦略策定のみか、実行支援やレポーティングまで含むのか。分析対象は国内拠点のみか、海外拠点も含むのか。期間は3ヶ月か、1年か。スコープが広く、期間が長くなるほど費用は増加します。

- コンサルティングファームの種類:

- 戦略系コンサルティングファーム: 経営トップ層向けの戦略策定が中心で、少数精鋭で高単価な傾向があります。

- 総合系コンサルティングファーム: 戦略から実行支援、システム導入、監査まで幅広く手掛け、組織力があります。費用もプロジェクト規模に応じて様々です。

- 専門ブティック系ファーム: 特定のテーマ(例:サーキュラーエコノミー、生物多様性)に特化しており、深い専門性を持ちます。費用はファームによりますが、総合系よりは比較的柔軟な価格設定の場合もあります。

以下に、サービス内容別の費用相場の目安をまとめます。

| サービス内容 | 期間(目安) | 費用相場(目安) | 主なアウトプット・特徴 |

|---|---|---|---|

| マテリアリティ特定支援 | 2~4ヶ月 | 300万円~800万円 | 内部・外部環境分析、ステークホルダーダイアログ支援、マテリアリティマップ作成など。 |

| TCFD対応・シナリオ分析支援 | 3~6ヶ月 | 500万円~1,500万円 | 気候変動のリスク・機会の特定、シナリオ分析(定性・定量)の実施、開示原稿作成支援など。 |

| 統合報告書/サステナビリティレポート作成支援 | 4~8ヶ月 | 400万円~2,000万円 | 企画構成、ストーリー設計、データ収集、各種ガイドライン準拠、原稿作成・レビューなど、関与度合いによる。 |

| サプライチェーン人権DD導入支援 | 6ヶ月~1年 | 800万円~3,000万円 | 人権方針策定、サプライチェーンマッピング、リスク評価、監査、是正措置の仕組み構築など、包括的な支援。 |

| 顧問契約(アドバイザリー) | 月額 | 50万円~200万円 | 最新動向の提供、定例会でのアドバイス、簡易的なレビューなど。継続的な壁打ち相手。 |

重要なのは、費用を単なる「コスト」として捉えるのではなく、将来のリスク低減や新たな事業機会の創出、企業価値向上に繋がる「投資」として考えることです。費用対効果を最大化するためにも、次章で解説する「選び方」を参考に、自社の課題と目的に最も合致したパートナーを慎重に選ぶことが求められます。

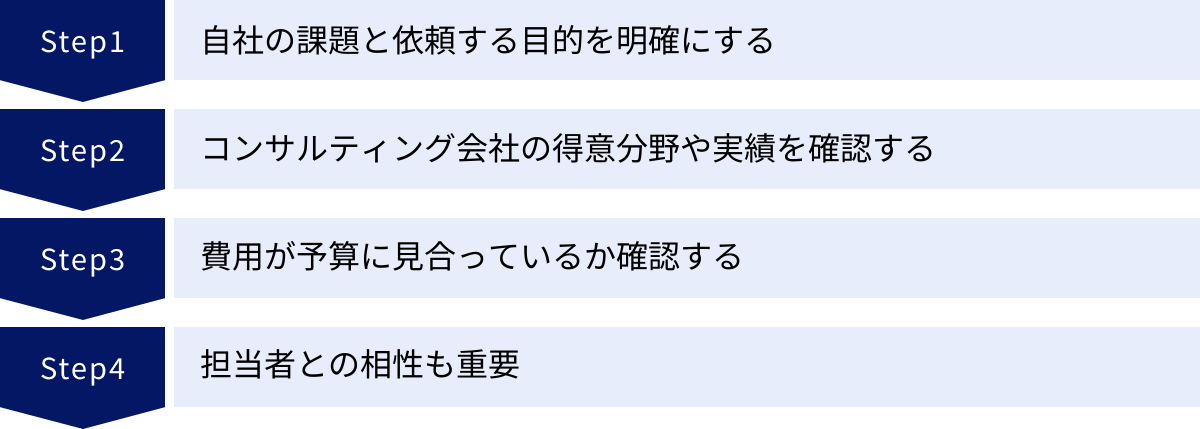

サステナビリティコンサルティング会社の選び方

数多くのコンサルティング会社の中から、自社にとって最適なパートナーを見つけ出すことは、プロジェクトの成否を左右する重要なプロセスです。ここでは、会社選びで失敗しないための4つの重要なステップを解説します。

自社の課題と依頼する目的を明確にする

コンサルティング会社にアプローチする前に、まず自社が「何に困っているのか(課題)」そして「コンサルティングを通じて何を実現したいのか(目的・ゴール)」を可能な限り具体的に言語化することが、最も重要な第一歩です。これが曖昧なままでは、各社の提案を正しく評価することも、プロジェクトの方向性を定めることもできません。

例えば、以下のように課題と目的を整理してみましょう。

- 課題: 「TCFD開示が実質義務化されたが、社内に知見がなく、何から手をつければ良いか分からない」

- 目的: 「2年後の統合報告書で、TCFD提言に沿った質の高い情報開示を実現し、投資家からの評価を高めたい」

- 課題: 「欧州の取引先から、サプライチェーンの人権対応について厳しい要求を受けている」

- 目的: 「1年以内に人権デューデリジェンスの仕組みを構築・運用開始し、取引先からの信頼を維持・向上させたい」

- 課題: 「サステナビリティの重要性は理解しているが、経営戦略と結びついておらず、現場の活動もバラバラだ」

- 目的: 「全社的なサステナビリティ戦略とロードマップを策定し、事業成長に繋がる具体的なアクションプランを明確にしたい」

このように課題と目的を明確にすることで、コンサルティング会社に依頼すべき業務範囲(スコープ)もおのずと見えてきます。この整理した内容をRFP(Request for Proposal:提案依頼書)として文書にまとめると、複数のコンサルティング会社に対して、同じ条件で公平に提案を依頼することができます。RFPを作成するプロセス自体が、社内の課題認識を統一し、目的をシャープにする良い機会にもなります。

コンサルティング会社の得意分野や実績を確認する

一口にサステナビリティコンサルティングと言っても、会社によって強みや得意領域は異なります。自社の課題と目的に合わせて、最適な専門性を持つ会社を選ぶことが重要です。

確認すべきポイント:

- 専門領域(テーマ):

- 気候変動(TCFD、SBT、LCAなど)に強いのか?

- 人権(デューデリジェンス、ステークホルダー対話)に強いのか?

- サーキュラーエコノミー(ビジネスモデル構築)に強いのか?

- 生物多様性(TNFD、ネイチャーポジティブ)に強いのか?

- 自社が最も重視する課題テーマにおいて、深い知見と専門家を擁しているかを確認しましょう。

- 得意な業界(インダストリー):

- 製造業、金融業、小売業、IT業界など、特定の業界に対する理解度や支援実績は重要です。業界特有の課題やビジネス慣行を理解しているパートナーであれば、より的確で実践的な提案が期待できます。

- サービス範囲(上流から下流まで):

- 経営層を巻き込んだ戦略策定(上流)が得意なのか?

- 現場に寄り添った実行支援(下流)に強みがあるのか?

- 統合報告書などのコミュニケーション・開示支援に定評があるのか?

- 自社が求める支援フェーズと、コンサルティング会社の得意なサービス範囲が一致しているかを確認します。

これらの情報は、各社の公式サイトに掲載されているサービス紹介、ホワイトペーパー、セミナーの講演内容、メディアへの寄稿記事などから収集できます。特に、自社と類似した課題を持つ企業への支援実績(具体的な企業名は伏せられていても、「製造業におけるサプライチェーン改革支援」といった形で記載されていることが多い)は、重要な判断材料になります。

費用が予算に見合っているか確認する

コンサルティング費用は高額になることが多いため、自社の予算内で依頼可能かどうかは当然ながら重要な選定基準です。しかし、単純に「一番安い会社を選ぶ」というアプローチは危険です。

まず、前述の「費用相場」を参考に、依頼したい内容に対する大まかな予算感を社内でコンセンサスを取っておくことが望ましいです。その上で、複数の会社(3社程度が目安)から提案と見積もりを取得し、比較検討しましょう。

見積もりを比較する際の注意点:

- 「価格」だけでなく「価値」で判断する: 同じ「TCFD支援」というメニューでも、提案されるアウトプットの質や量、分析の深さ、関与するコンサルタントの経験値は会社によって全く異なります。提案内容(スコープ、アウトプット、体制)と費用のバランスを総合的に評価し、最もコストパフォーマンスが高い(費用対効果が見込める)提案を選ぶことが重要です。

- 提案内容の具体性を確認する: 「支援します」という曖昧な言葉だけでなく、「どのような分析手法を用いるのか」「どのようなメンバーが、どのくらいの工数をかけて関与するのか」「具体的な納品物は何か」といった点が明確に記載されているかを確認しましょう。具体性の低い提案は、後々のトラブルに繋がりかねません。

- 不明点は遠慮なく質問する: 見積もりの内訳や前提条件について不明な点があれば、必ず契約前に質問してクリアにしておくことが大切です。

担当者との相性も重要

コンサルティングプロジェクトは、数ヶ月から時には1年以上にわたる長丁場の協業です。そのため、実際にプロジェクトを推進する担当コンサルタントとの相性や信頼関係は、プロジェクトの成功を左右する非常に重要な要素です。

どれだけ会社の実績が素晴らしくても、担当者とのコミュニケーションが円滑でなければ、ストレスが溜まるばかりか、プロジェクトがうまく進まない原因にもなります。

契約前の面談や提案プレゼンテーションの場で、以下の点を確認しましょう。

- コミュニケーション能力: 専門用語を多用せず、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。こちらの意図や懸念を正確に汲み取ってくれるか。

- 熱意とコミットメント: 自社の課題を「自分ごと」として捉え、真摯に向き合ってくれる姿勢が見られるか。プロジェクト成功への熱意を感じられるか。

- 人柄とケミストリー: 一緒に仕事をしていて、ストレスなく議論できるか。信頼して任せられると感じるか。これは理屈ではなく感覚的な部分も大きいですが、非常に重要です。

最終的な契約を決める前には、プロジェクトの主要メンバーとなるマネージャーや担当者と直接面談する機会を設けてもらうことを強くお勧めします。素晴らしい提案書もさることながら、「この人たちとなら、困難な課題も乗り越えていけそうだ」と思えるかどうかが、最後の決め手になることも少なくありません。

【ジャンル別】サステナビリティコンサルティング会社おすすめ15選

ここでは、サステナビリティコンサルティングを提供する主要な企業を「総合系」「シンクタンク系」「専門系」の3つのジャンルに分けて15社紹介します。各社の特徴や強みは、公式サイトの情報を基に作成しています。自社の課題や目的に合った会社を見つけるための参考にしてください。

※以下の内容は、各社の公式サイト(2024年5月時点)の情報を基に構成しています。

① 【総合系】PwCコンサルティング合同会社

PwCは、世界4大会計事務所(BIG4)の一角をなし、監査、税務、アドバイザリー、コンサルティングサービスを提供するグローバルネットワークです。PwCコンサルティングは、その知見を活かし、戦略策定から実行、情報開示、さらには第三者保証まで、サステナビリティに関する課題をエンドツーエンドで支援できるのが最大の強みです。

特に「サステナビリティ・トランスフォーメーション」を掲げ、単なる報告対応に留まらない、事業変革を通じた企業価値創造を重視しています。気候変動(TCFD/TNFD)、サーキュラーエコノミー、人権、統合報告など、各分野に専門家を擁し、企業の複雑な課題に対して包括的なソリューションを提供します。グローバルネットワークを活かした海外の最新動向や規制に関する知見も豊富です。

参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト

② 【総合系】デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

BIG4の一角であるデロイト トーマツ グループの中核を担うコンサルティングファームです。経営戦略とサステナビリティの統合に強みを持ち、企業のパーパス(存在意義)を起点とした戦略策定を重視しています。

気候変動対策やサーキュラーエコノミーはもちろんのこと、デロイトの強みであるデジタルやテクノロジーの知見を活かした「サステナブルDX」や、サプライチェーンマネジメント(SCM)改革と連携したサステナビリティ推進など、具体的な事業オペレーションへの落とし込みを得意としています。グループ内の監査法人やファイナンシャルアドバイザリーとも連携し、多角的なサービスを提供できる体制が整っています。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト

③ 【総合系】KPMGコンサルティング株式会社

BIG4の一角、KPMGのメンバーファームです。KPMGは元々、監査法人としての出自からリスク管理やガバナンス領域に強みを持っており、その知見はサステナビリティコンサルティングにも活かされています。ESGリスクを経営リスクとして統合管理するアプローチや、サステナビリティガバナンス体制の構築支援に定評があります。

特に金融機関向けのサービスが充実しており、ESG投資戦略の策定やサステナブルファイナンスのフレームワーク構築支援などで多くの実績があります。気候変動による財務インパクト分析や、人権デューデリジェンスなど、リスクマネジメントの観点から企業のレジリエンス(回復力)を高める支援を得意としています。

参照:KPMGコンサルティング株式会社 公式サイト

④ 【総合系】EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

BIG4の一角、EYのメンバーファームです。EYは「長期的価値(Long-term value)」の創造をパーパスとして掲げており、サステナビリティをその中核に据えています。短期的な利益追求だけでなく、企業の持続的な成長と社会への貢献を両立させるための戦略策定を支援します。

特に、気候変動とサステナビリティサービス(CCaSS)という専門チームを擁し、TCFD対応、SBT認定取得、サステナブルファイナンス、非財務情報開示の高度化などを包括的にサポートします。CFOアジェンダとサステナビリティを連携させ、財務・非財務情報を統合した価値創造ストーリーの構築を得意としています。

参照:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 公式サイト

⑤ 【総合系】アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファームであるアクセンチュアは、「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスを掲げ、サステナビリティの領域でもその強みを発揮しています。

サステナビリティを、コストではなく、イノベーションと成長の源泉と捉え、デジタル技術を駆使した解決策を提案するのが特徴です。例えば、AIを活用したGHG排出量の可視化・削減シミュレーション、ブロックチェーン技術によるサプライチェーンのトレーサビリティ確保など、テクノロジーとサステナビリティを融合させた具体的なソリューションに強みがあります。サーキュラーエコノミーへの移行支援や、サステナブルな組織文化の醸成も手掛けています。

参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト

⑥ 【総合系】アビームコンサルティング株式会社

日系の総合コンサルティングファームとして、日本企業の特性や文化を深く理解した上で、きめ細やかな支援を提供できるのが強みです。「リアルパートナー」として、戦略策定だけでなく、業務プロセスへの落とし込みやシステム導入、現場への定着化といった実行支援に重きを置いています。

サステナビリティ領域においても、理想論を語るだけでなく、「日本企業が本当に実現できる変革」を追求します。ESG戦略策定、GHG排出量可視化、人権デューデリジェンス対応など、幅広いサービスを提供していますが、特に製造業のサプライチェーン改革や業務改革で培った知見を活かした、地に足のついた支援に定評があります。

参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト

⑦ 【シンクタンク系】株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンクであり、コンサルティングサービスとITソリューションを提供しています。長年のリサーチ活動で培った社会・経済動向に対する深い洞察力と、政策提言の実績が強みです。

サステナビリティ領域では、マクロな視点から未来を予測し、企業の進むべき方向性を示す戦略コンサルティングを得意としています。特に、GX(グリーン・トランスフォーメーション)やDX(デジタル・トランスフォーメーション)を掛け合わせた事業変革、サステナビリティに関連する新規事業開発、政策動向を踏まえたリスク・機会分析などに定評があります。社会課題解決を起点としたコンサルティングアプローチが特徴です。

参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト

⑧ 【シンクタンク系】株式会社日本総合研究所(JRI)

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)の総合シンクタンクです。リサーチ、コンサルティング、ITソリューションの3つの機能を持ち、特に金融グループとしての知見を活かしたサステナブルファイナンス関連のサービスに強みがあります。

企業の気候変動対策(TCFD対応、SBT策定支援)やサーキュラーエコノミー移行支援といったコンサルティングに加え、SMBCグループと連携し、グリーンボンド発行支援やサステナビリティ・リンク・ローンの導入支援など、ファイナンス面での具体的なソリューションを提供できる点が大きな特徴です。また、官公庁向けの政策立案支援や調査研究も多数手掛けています。

参照:株式会社日本総合研究所 公式サイト

⑨ 【シンクタンク系】三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(MURC)

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核シンクタンクです。MUFGが持つグローバルなネットワークと金融・産業に関する豊富な知見をバックボーンに、質の高いコンサルティングを提供しています。

サステナビリティ領域では、ESG経営戦略の策定、TCFD/TNFD対応支援、人権デューデリジェンス、サーキュラーエコノミーなど幅広いテーマをカバーしています。特に、環境・エネルギー分野に関する専門性が高く、脱炭素化に向けた技術評価や事業性評価、GXリーグ参画支援などに強みを持っています。官公庁からの受託調査も豊富で、政策と企業実務の両面に精通しています。

参照:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 公式サイト

⑩ 【専門】株式会社レスポンスアビリティ

2006年設立の、日本におけるCSR/サステナビリティ専門コンサルティングの草分け的存在です。特定のテーマに特化することで、大手ファームにはない深い専門性と機動力を発揮します。

特に、サステナビリティ報告書(統合報告書)の作成支援や、マテリアリティ特定、ステークホルダー・ダイアログの企画・運営といったコミュニケーションおよび情報開示の領域で豊富な実績とノウハウを誇ります。企業の状況に合わせて、オーダーメイドできめ細やかな支援を提供することに定評があり、サステナビリティ経営の第一歩を踏み出す企業から、取り組みをさらに深化させたい企業まで、幅広いニーズに対応しています。

参照:株式会社レスポンスアビリティ 公式サイト

⑪ 【専門】アミタホールディングス株式会社

1977年の創業以来、一貫して持続可能な社会の実現を事業としてきました。特に、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の分野におけるリーディングカンパニーとして知られています。

廃棄物の100%リサイクルサービスや、環境認証審査、地域の資源を活用したバイオマス発電など、具体的な事業を通じて得た知見がコンサルティングの強みです。企業に対して、廃棄物管理の最適化から、製品のサーキュラーデザイン、循環型ビジネスモデルの構築まで、実践的なソリューションを提供します。「未来デザイン・カンパニー」として、社会の持続可能性を高めるための事業共創を推進しています。

参照:アミタホールディングス株式会社 公式サイト

⑫ 【専門】株式会社ウェイストボックス

廃棄物管理、3R(リデュース・リユース・リサイクル)、資源循環の分野に特化したコンサルティング会社です。企業の環境コンプライアンス遵守から、コスト削減、企業価値向上まで、廃棄物・資源循環に関するあらゆる課題に対応します。

具体的なサービスとして、廃棄物管理の法令遵守アセスメント、委託先処理業者の現地確認、リサイクル率向上のためのコンサルティング、ゼロ・エミッション達成支援など、現場に根差した実践的な支援が特徴です。サーキュラーエコノミーへの関心が高まる中、その基礎となる適正な廃棄物管理と資源循環の仕組み構築において、高い専門性を発揮します。

参照:株式会社ウェイストボックス 公式サイト

⑬ 【専門】株式会社バイオーム

京都大学発のスタートアップ企業で、生物多様性の分野に特化した独自の強みを持っています。いきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」を開発・運営し、市民参加型の生物情報データを収集・解析するプラットフォームを構築しています。

この独自の生物情報ビッグデータを活用し、企業活動が生物多様性に与える影響評価(ネイチャーポジティブアセスメント)や、TNFD対応支援、生物多様性保全計画の策定などを支援します。科学的データに基づいた客観的な評価と、具体的な保全活動への貢献を繋げることができる点が、他のコンサルティング会社にはない大きな特徴です。ネイチャーポジティブ経営を目指す企業にとって、強力なパートナーとなり得ます。

参照:株式会社バイオーム 公式サイト

⑭ 【専門】株式会社YUIDEA

企業のコミュニケーション活動、特にサステナビリティ関連のコンテンツ制作やレポーティングに強みを持つ会社です。統合報告書やサステナビリティレポート、CSRサイトの企画・制作において長年の実績があります。

単にレポートを作るだけでなく、企業のサステナビリティ戦略を深く理解し、ステークホルダーに響くストーリーを構築することを得意としています。マテリアリティ特定プロセスの支援や、読者調査などを通じて、コミュニケーション効果の最大化を図ります。「伝えるプロ」として、企業のサステナビリティ活動の価値を社会に分かりやすく届けるための支援を行っています。

参照:株式会社YUIDEA 公式サイト

⑮ 【専門】株式会社経営共創基盤(IGPI)

「ハンズオン(常駐協業型)」での経営コンサルティングを特徴とする、日本の独立系経営コンサルティングファームです。戦略策定に留まらず、顧客企業に深く入り込み、経営陣や現場と一体となって変革を実行するスタイルに強みがあります。

サステナビリティ領域においても、このハンズオンのスタイルは貫かれています。ESGを単なる報告マターではなく、事業ポートフォリオ変革や新規事業創出といった「事業成長の機会」として捉え、具体的な事業計画に落とし込み、その実行までを伴走支援します。特に、GX(グリーン・トランスフォーメーション)を軸とした産業変革や、サステナビリティ起点のM&A戦略などに、独自の知見を発揮します。

参照:株式会社経営共創基盤 公式サイト

まとめ

本記事では、サステナビリティコンサルティングの基本的な役割から、需要が高まる背景、具体的なサービス内容、費用感、そして自社に最適なパートナーの選び方までを、網羅的に解説してきました。

現代において、サステナビリティへの取り組みは、企業の社会的責任を果たすという側面だけでなく、ESG投資の潮流に対応し、事業リスクを管理し、新たな成長機会を掴むための、極めて重要な経営戦略となっています。その一方で、気候変動、人権、生物多様性、サーキュラーエコノミーといったテーマは専門性が高く、関連する法規制や国際基準も目まぐるしく変化しており、企業が単独で対応するには多くの困難が伴います。

このような状況において、サステナビリティコンサルティングは、企業の頼れるパートナーとなります。そのメリットは以下の3点に集約されます。

- 専門的な知識や最新ノウハウを活用できること

- 客観的な視点で自社の本質的な課題を分析できること

- 社内リソースを補い、プロジェクトを円滑に推進できること

コンサルティング会社を選ぶ際には、まず「自社の課題と目的を明確にすること」が何よりも重要です。その上で、各社の得意分野や実績、費用と提案内容のバランス、そして何よりも「この人たちと一緒にやりたい」と思える担当者との相性を見極めることが、プロジェクト成功の鍵を握ります。

今回ご紹介した15社は、それぞれに異なる強みを持つ有力なプレイヤーです。総合的な支援を求めるなら「総合系」、マクロな視点や金融との連携を重視するなら「シンクタンク系」、特定の深い専門性を求めるなら「専門系」というように、自社の状況に合わせて検討を進めるのがよいでしょう。

サステナビリティ経営は、一朝一夕に完成するものではなく、継続的な改善と進化が求められる長い旅路です。この記事が、その旅路の第一歩を踏み出す、あるいは歩みをさらに加速させるための、信頼できる羅針盤となれば幸いです。まずは自社の現状を見つめ直し、最適なパートナー探しを始めてみてはいかがでしょうか。