飲食業界は、多くの人々を魅了し、夢を与える世界である一方、競争が非常に激しく、安定した経営を続けることが難しい業界でもあります。消費者のニーズは多様化し、食材費や人件費の高騰、さらには予期せぬ社会情勢の変化など、経営者は常に多くの課題に直面しています。

「新しく店を開きたいが、何から手をつければ良いかわからない」

「長年経営しているが、売上が伸び悩んでいる」

「多店舗展開を考えているが、ノウハウがない」

このような悩みを抱える飲食店経営者の強力なパートナーとなるのが、飲食店コンサルティングです。専門的な知識と豊富な経験を持つコンサルタントが、第三者の客観的な視点から課題を分析し、解決策を提案・実行支援してくれます。

しかし、「コンサルティング」と聞くと、「費用が高そう」「本当に効果があるのか不安」と感じる方も少なくないでしょう。また、数多くのコンサルティング会社の中から、自社の課題に合った一社を見つけ出すのは容易ではありません。

この記事では、飲食店コンサルティングの基本的な役割や業務内容から、依頼するメリット・デメリット、費用相場、そして失敗しないコンサルティング会社の選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめコンサルティング会社15選もご紹介します。

この記事を最後まで読めば、飲食店コンサルティングに関するあらゆる疑問が解消され、自店舗の成長を加速させるための最適な一歩を踏み出すことができるでしょう。

目次

飲食店コンサルティングとは

飲食店コンサルティングとは、飲食店の経営に関する専門的な知識、スキル、経験を活かして、クライアントである飲食店の経営課題を解決し、事業の成長を支援するサービスです。クライアントは、これから開業を目指す個人から、経営改善に悩む既存店、さらには事業拡大を目指す企業まで多岐にわたります。

コンサルタントは、単にアドバイスをするだけでなく、経営者と共に課題の根本原因を突き止め、具体的な改善計画を立案し、その実行までを伴走するパートナーとしての役割を担います。

なぜ今、飲食店コンサルティングが必要とされるのか?

現代の飲食業界は、かつてないほど複雑で厳しい環境に置かれています。

- 市場の飽和と競争激化: 次々と新しい飲食店がオープンし、限られた顧客を奪い合う状況が続いています。独自の強みやコンセプトを確立し、他店との差別化を図らなければ、生き残ることは困難です。

- 消費者ニーズの多様化: 「安くて美味しい」だけでは顧客の心は掴めません。健康志向、体験価値(コト消費)、SNS映え、サステナビリティへの配慮など、消費者が飲食店に求める価値は多岐にわたります。これらのニーズを的確に捉え、メニューやサービスに反映させる必要があります。

- デジタル化の波: グルメサイト、SNS、MEO(マップエンジン最適化)、モバイルオーダー、キャッシュレス決済など、集客から店舗運営まで、デジタル技術の活用が不可欠となっています。しかし、これらのツールを効果的に使いこなすには専門的な知識が求められます。

- コスト上昇圧力: 食材費、人件費、光熱費、賃料など、店舗運営に関わるコストは上昇傾向にあります。適切なコスト管理と生産性向上ができなければ、利益を確保することは難しくなります。

このような複雑な課題に対し、経営者一人の知識や経験だけで対応するには限界があります。そこで、業界の最新トレンドや成功・失敗事例、データ分析といった専門的なノウハウを持つ飲食店コンサルタントの知見が求められているのです。

コンサルタントと他の専門家(税理士など)との違い

飲食店経営者は、税理士や社会保険労務士といった専門家とも関わることが多いですが、コンサルタントの役割はこれらとは明確に異なります。

| 専門家 | 主な役割 |

|---|---|

| 飲食店コンサルタント | 売上向上や利益改善など、経営全般の課題解決を支援。戦略立案から実行支援まで、攻めの経営をサポートする。 |

| 税理士 | 税務の専門家。決算書の作成、税務申告、節税対策など、税金に関する業務を代行・支援する。 |

| 社会保険労務士 | 労務の専門家。労働保険・社会保険の手続き、就業規則の作成、助成金の申請などを代行・支援する。 |

| 行政書士 | 許認可の専門家。飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出など、行政手続きを代行・支援する。 |

簡単に言えば、税理士や社労士が法律に基づいた手続きや守りの部分を担う専門家であるのに対し、飲食店コンサルタントは、売上や利益をいかにして伸ばしていくかという「攻め」の経営を支援するパートナーと言えます。もちろん、優秀なコンサルタントは財務や労務に関する知識も持ち合わせており、必要に応じて他の専門家と連携しながら、包括的な経営支援を行います。

自社の課題が「経営そのもの」にあるのか、それとも「特定の専門分野の手続き」にあるのかを明確にすることで、どの専門家に相談すべきかが見えてくるでしょう。

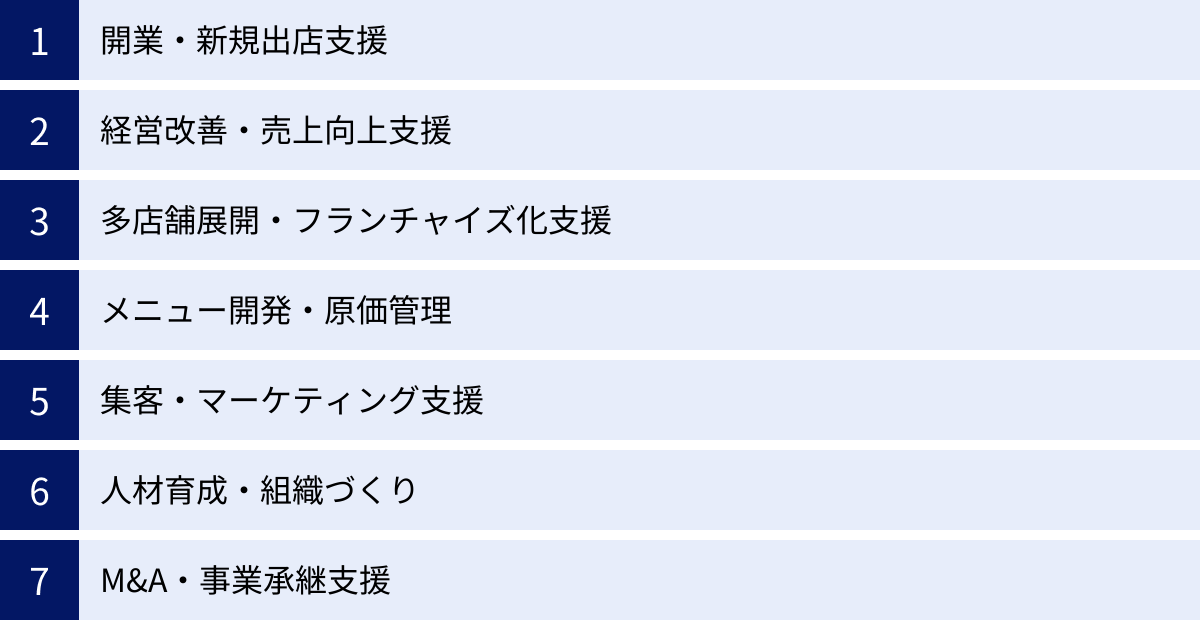

飲食店コンサルティングの主な業務内容

飲食店コンサルティングの業務内容は非常に幅広く、クライアントが抱える課題や目指すゴールによって多岐にわたります。ここでは、主な業務内容を7つのカテゴリーに分けて具体的に解説します。

開業・新規出店支援

飲食店の開業は、多くの人にとって夢の実現である一方、失敗のリスクも高い挑戦です。開業支援コンサルティングは、そのリスクを最小限に抑え、成功確率の高いスタートを切るための羅針盤となります。

- 事業計画・コンセプト設計: 「どんなお客様に、どんな価値を提供したいのか」というコンセプトを明確にし、それを実現するための具体的な事業計画書を作成します。ターゲット顧客、店舗の強み、提供メニュー、価格設定、収支予測などを詳細に落とし込み、金融機関からの融資を引き出すための説得力ある資料作りをサポートします。

- 資金調達支援: 自己資金で不足する分をどこから調達するかは大きな課題です。日本政策金融公庫や制度融資など、飲食店開業で利用できる融資制度の紹介から、申請書類の作成支援、面接対策まで、スムーズな資金調達を後押しします。

- 物件探し・立地調査: コンセプトに合った最適な物件を見つけるため、商圏分析や通行量調査などを実施します。隠れた優良物件の情報を提供したり、賃貸借契約における注意点をアドバイスしたりすることもあります。

- 店舗設計・内装工事: コンセプトを体現し、かつ効率的なオペレーションが可能な動線設計をサポートします。信頼できる設計会社や施工業者の紹介も行います。

- 許認可取得サポート: 飲食店営業許可、防火管理者選任届など、開業に必要な複雑な行政手続きについてアドバイスし、スムーズな取得を支援します。

- 開業準備: メニューブックの作成、仕入れ先の選定、スタッフの採用・研修、プレオープンイベントの企画など、オープンに向けたあらゆる準備をサポートします。

経営改善・売上向上支援

既存店の経営者が最も多く抱える悩みが「売上が伸びない」「利益が出ない」という問題です。経営改善コンサルティングは、問題の根本原因を科学的に分析し、具体的な打ち手を講じます。

- 現状分析・課題特定: まず、店舗の現状を客観的に把握することから始めます。売上データ、PL(損益計算書)・BS(貸借対照表)といった財務諸表の分析、QSC(品質・サービス・清潔さ)のチェック、顧客アンケート、競合店調査などを通じて、課題を明確にします。

- FLコストの最適化: 飲食店の経営で最も重要な指標であるFLコスト(F=Food Material/食材費、L=Labor/人件費)の適正化を図ります。食材の仕入れ方法の見直し、歩留まり管理の徹底、メニュー構成の変更による原価率改善、シフトの最適化による人件費削減などを提案・実行します。

- 売上構成要素の分解と改善: 売上は「客数 × 客単価」で構成されます。さらに客数は「新規客+リピート客」、客単価は「一品単価 × 注文点数」に分解できます。コンサルタントは、どの要素に伸びしろがあるかを見極め、「リピート率向上のための施策」「クロスセル・アップセルを促すメニュー提案」など、具体的なアクションプランを策定します。

- オペレーション改善: 厨房内の動線、調理工程、ホールでの接客フローなどを見直し、無駄をなくして生産性を向上させます。これにより、提供時間の短縮や人件費の削減、顧客満足度の向上といった効果が期待できます。

多店舗展開・フランチャイズ化支援

1店舗目の経営が軌道に乗り、次のステップとして多店舗展開やフランチャ’イズ(FC)化を考える経営者も多いでしょう。しかし、これは1店舗の経営とは全く異なるノウハウが必要です。

- 多店舗展開戦略の立案: 2号店、3号店をどこに、どのようなコンセプトで出店するのか。直営で展開するのか、FC化を目指すのか。事業全体の成長戦略を描き、ロードマップを作成します。

- オペレーションの標準化: 複数の店舗で品質やサービスを均一に保つため、調理マニュアル、接客マニュアル、衛生管理マニュアルなどの作成を支援します。これがなければ、店舗が増えるほどに管理が煩雑になり、ブランドイメージが低下するリスクがあります。

- 本部機能の構築: 経理、人事、仕入れ、マーケティング、店舗開発など、全店舗を統括する本部機能の設計と構築をサポートします。

- 人材育成システムの確立: 店長やエリアマネージャーなど、多店舗を運営していく上で中核となる人材を育成するための研修プログラムや評価制度を構築します。

- フランチャイズパッケージの構築: FC化を目指す場合、加盟金やロイヤリティの設定、加盟店へのサポート体制、契約書など、事業の根幹となるパッケージを開発します。信頼性の高いパッケージを構築することが、優良な加盟店を集める鍵となります。

メニュー開発・原価管理

メニューは、飲食店のコンセプトを表現し、売上と利益を生み出す最も重要な要素です。

- コンセプトに基づいたメニュー開発: 店舗のターゲット顧客や強みに合わせて、看板メニューや季節限定メニュー、ドリンクメニューなどを開発します。食のトレンドや競合店の動向も踏まえ、魅力的なラインナップを考案します。

- 原価計算と価格設定: 各メニューの正確な原価を算出し、適正な利益が確保できる価格を設定します。単に原価率だけで判断するのではなく、看板商品(低原価率でなくても集客力がある)や利益貢献商品(高利益額)などを戦略的に配置する「メニューエンジニアリング」の手法も用います。

- ABC分析: メニューごとの売上や利益貢献度を分析する「ABC分析」を行い、売れ筋商品(Aランク)、見せ筋商品(Bランク)、死に筋商品(Cランク)を特定します。この分析結果に基づき、メニューブックのレイアウト変更や、不採算メニューの改善・廃止などを提案します。

- 仕入れ先の見直し: 品質と価格のバランスが取れた最適な仕入れ先を開拓したり、既存の取引先との価格交渉をサポートしたりします。

集客・マーケティング支援

どれだけ美味しい料理や素晴らしいサービスを提供していても、お客様に来てもらえなければ意味がありません。集客・マーケティング支援では、店の存在を知ってもらい、来店へと繋げるための戦略を構築します。

- オンラインマーケティング:

- グルメサイト活用: 食べログやぐるなびといった主要なグルメサイトの有料プランを効果的に活用し、露出を最大化する方法をアドバイスします。

- MEO(Map Engine Optimization): Googleマップで「地域名+業態(例:渋谷 居酒屋)」と検索された際に上位表示されるための対策です。Googleビジネスプロフィールの情報を充実させ、口コミを増やす施策などを支援します。

- SNS活用: InstagramやX(旧Twitter)、Facebookなどを活用し、店の魅力や世界観を発信します。ターゲット層に合わせた投稿内容やハッシュタグ戦略、キャンペーン企画などを立案します。

- Web広告: リスティング広告やSNS広告を活用し、潜在的な顧客層へ効率的にアプローチします。

- オフラインマーケティング: チラシ、DM、地域情報誌への掲載、プレスリリースの配信、近隣企業への営業など、地域密着型の集客施策を提案します。

- リピーター育成: 安定した経営の基盤はリピーターです。ポイントカードや会員アプリの導入、DMやメールマガジンでの再来店促進、顧客管理(CRM)システムの活用などを通じて、顧客との長期的な関係構築を支援します。

人材育成・組織づくり

「店は人なり」という言葉があるように、スタッフの質が店の評判を大きく左右します。特に人手不足が深刻な飲食業界において、人材の確保と育成は最重要課題の一つです。

- 採用戦略: 求める人物像を明確にし、効果的な求人媒体の選定や求人広告の作成を支援します。

- 研修制度の構築: 新人研修、接客研修、調理研修、リーダー研修など、スタッフのスキルアップと定着を促すための教育プログラムを設計・実施します。

- 評価・賃金制度の設計: スタッフのモチベーションを高め、成長を促すための公平で透明性の高い評価制度や賃金体系を構築します。個人の頑張りが正当に評価される仕組みは、離職率の低下に繋がります。

- 理念浸透・チームビルディング: 経営理念やビジョンをスタッフ全員で共有し、同じ目標に向かって一丸となれる強い組織づくりをサポートします。定期的なミーティングの運営や、コミュニケーション活性化のための施策を提案します。

M&A・事業承継支援

後継者不足や経営者の高齢化により、M&A(企業の合併・買収)や事業承継を検討する飲食店も増えています。

- 企業価値評価(バリュエーション): 専門的な手法を用いて、企業の適正な売却価格を算出します。

- 買い手・売り手探し(マッチング): 独自のネットワークを活かして、最適なM&Aの相手先や事業承継者を探します。

- 交渉・契約支援: 交渉のプロセスを主導し、双方にとって有利な条件で契約が成立するようサポートします。

- デューデリジェンス(DD)対応: 買い手側が行う企業調査への対応を支援し、スムーズな取引を実現します。

このように、飲食店コンサルティングは、開業から運営、拡大、そして事業の出口戦略まで、飲食店のライフサイクルのあらゆる段階で専門的な支援を提供する、経営者の頼れる参謀役なのです。

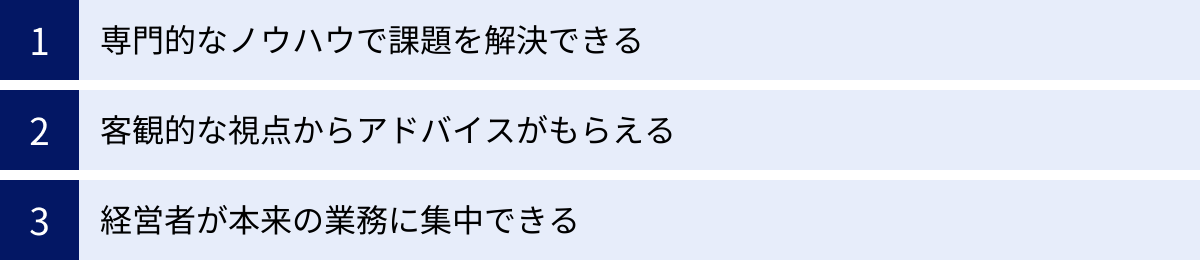

飲食店コンサルティングに依頼する3つのメリット

コンサルティング費用を支払ってまで専門家を雇うことに、どのような価値があるのでしょうか。ここでは、飲食店コンサルティングに依頼することで得られる代表的な3つのメリットを深掘りして解説します。

① 専門的なノウハウで課題を解決できる

最大のメリットは、自社だけでは得られない専門的な知識やノウハウを活用できる点です。飲食店経営者は、日々の調理や接客、スタッフ管理などに追われ、業界の最新情報を収集したり、経営戦略をじっくり練ったりする時間を確保するのが難しいのが現実です。

- 業界の最新トレンドと成功事例の活用: コンサルタントは、数多くの飲食店の支援を通じて、成功事例だけでなく失敗事例も豊富に蓄積しています。また、常に業界の最新トレンド(新しい調理法、注目されている食材、流行の業態、最新のマーケティング手法など)をインプットしています。これらの膨大な情報の中から、自社の状況に合わせて最適化された「勝ち筋」の戦略を提案してもらえることは、独力で試行錯誤を繰り返すのに比べて、時間的にもコスト的にも大きなアドバンテージとなります。

- データに基づいた客観的な分析: 「なんとなく客足が遠のいた」「最近利益が減った気がする」といった感覚的な問題認識ではなく、コンサルタントはPOSデータ、財務諸表、顧客データなどを徹底的に分析し、課題を数値で可視化します。例えば、「客数は減っていないが、2名客の比率が増え、4名席の稼働率が低下していることが客単価減少の原因」といったように、データに基づいた客観的な事実を突きつけられることで、本当に取り組むべき課題が明確になります。

- 体系化されたフレームワークの適用: 経営改善には、FLコスト管理、ABC分析、SWOT分析、PDCAサイクルなど、様々な経営フレームワークが有効です。コンサルタントはこれらのツールを使いこなし、複雑な経営課題を整理し、論理的で再現性の高い解決策を導き出します。独学でこれらを学ぶことも可能ですが、実践的な活用方法を熟知した専門家のサポートがあれば、より迅速かつ効果的に成果に繋げることができます。

【具体例】

ある居酒屋が「売上はそこそこあるのに利益が残らない」という課題を抱えていました。経営者は「原価が高いのだろう」と漠然と考えていましたが、コンサルタントが分析したところ、本当の問題はアイドルタイム(客数が少ない時間帯)の人員配置が過剰であることによる人件費(Labor cost)の圧迫でした。コンサルタントは、時間帯別の客数データを基にした最適なシフト作成を支援し、オペレーションを見直すことで、売上を維持したまま利益率を大幅に改善することに成功しました。

② 客観的な視点からアドバイスがもらえる

長く同じ環境にいると、どうしても視野が狭くなりがちです。経営者自身や長年勤めているスタッフにとっては「当たり前」となっていることの中に、実は大きな問題や改善のヒントが隠れているケースは少なくありません。

- 内部の常識や思い込みの打破: 「うちの看板メニューはこれだから外せない」「この地域の客層はこうだから、この価格設定でないと売れない」といった思い込みは、時にビジネスの成長を妨げる足かせとなります。第三者であるコンサルタントは、こうした内部の「聖域」や固定観念に縛られることなく、フラットな視点で物事を評価します。時には耳の痛い指摘をされることもありますが、それこそが現状を打破するきっかけとなります。

- 顧客視点の欠如の補完: 経営者や従業員は、どうしても「作り手」「提供者」の視点で物事を考えがちです。しかし、ビジネスの成否を決めるのは「顧客」です。コンサルタントは、一般の顧客になりきって店舗を覆面調査(ミステリーショッピング)したり、顧客アンケートを設計・分析したりすることで、内部からは見えにくい「顧客が本当に感じていること」を可視化します。例えば、「BGMの音量が大きすぎる」「メニューブックが汚れていて見づらい」「店員の私語が気になる」といった細かな点でも、顧客満足度を大きく左右する要因になり得ます。

- 冷静な意思決定のサポート: 経営者は常に孤独であり、重要な決断を一人で下さなければならない場面が多くあります。特に、業績が悪化している時などは、焦りや不安から冷静な判断が難しくなることもあります。そのような時に、客観的なデータと論理的な分析に基づいてアドバイスをくれるコンサルタントの存在は、非常に心強いものです。感情的・場当たり的な判断ではなく、長期的視点に立った合理的な意思決定をサポートしてくれます。

③ 経営者が本来の業務に集中できる

飲食店経営者の仕事は多岐にわたります。調理、接客、仕入れ、スタッフ管理、経理、集客…これらすべてを一人で完璧にこなすのは不可能です。コンサルタントに専門的な業務を任せることで、経営者はリソースを再配分し、より重要な業務に集中できるようになります。

- 時間と労力の創出: 市場調査、競合分析、データ分析、戦略立案、資料作成といった業務には、専門知識と多くの時間が必要です。これらのタスクをコンサルタントにアウトソースすることで、経営者は大幅な時間的・精神的余裕を得ることができます。

- コア業務への専念: 創出された時間を使って、経営者は「自分にしかできない仕事」に集中できます。それは、お客様一人ひとりとコミュニケーションを取ってファンを増やすことかもしれませんし、料理の腕を磨いて新しいメニューを開発することかもしれません。あるいは、スタッフと向き合い、理念を共有してチームの士気を高めることかもしれません。こうした現場での活動こそが、店の魅力の源泉となります。

- 経営ビジョンの実現に注力: 日々の雑務から解放されることで、経営者は「この店を将来どうしていきたいのか」「どんな価値を社会に提供したいのか」といった、より長期的で本質的な経営ビジョンについて考える時間を持つことができます。コンサルタントは、そのビジョンを実現するための具体的な戦略パートナーとして機能します。

このように、飲食店コンサルティングは、単なるコストではなく、時間、専門知識、客観性を手に入れ、経営者が本来の力を最大限に発揮するための「投資」と捉えることができるのです。

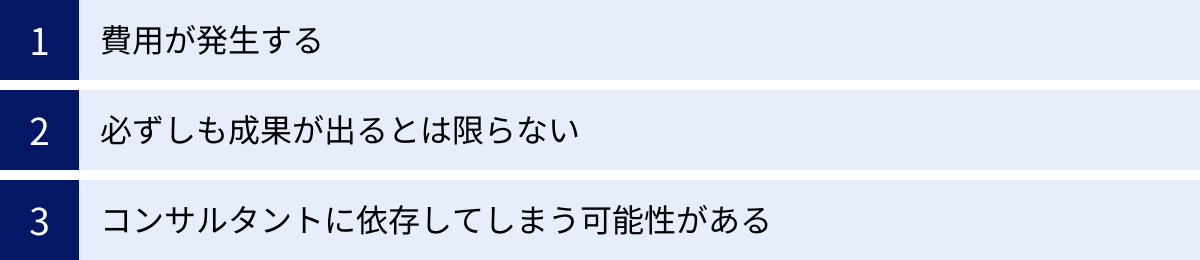

飲食店コンサルティングに依頼する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、飲食店コンサルティングにはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことが、コンサルティングを成功させる上で不可欠です。

① 費用が発生する

最も直接的で分かりやすいデメリットは、コンサルティングフィーというコストが発生することです。飲食店の経営は日々の資金繰りが厳しく、新たな固定費が増えることに抵抗を感じる経営者は多いでしょう。

- 投資対効果(ROI)の見極めが難しい: コンサルティングは、食材や備品のように目に見えるモノを購入するわけではありません。提案やアドバイスという無形のサービスに対して費用を支払うため、その価値を事前に正確に測ることは困難です。契約前に「支払う費用に対して、どれだけのリターン(売上向上、利益改善)が見込めるのか」という投資対効果(ROI)をシビアに検討する必要があります。

- キャッシュフローへの影響: 特に月額固定費が発生する顧問契約の場合、すぐに成果が出なくても費用は毎月発生します。これにより、短期的にキャッシュフローが悪化する可能性があります。体力のない小規模な店舗にとっては、この固定費が経営の重荷になるリスクも考慮しなければなりません。

- 費用の内訳の不透明性: 契約内容によっては、コンサルティングフィー以外に、交通費や調査費などの実費が別途請求される場合があります。契約前に、どこまでの業務が料金に含まれ、何が追加費用となるのかを明確に確認しておかないと、後で想定外の出費に驚くことになります。

【対策】

費用というデメリットを乗り越えるには、コンサルティングを「コスト」ではなく「投資」と捉えることが重要です。そのためには、依頼する目的と達成したい目標(KPI)を具体的に設定し、「半年で売上を10%向上させる」「原価率を2%改善する」といった形で、コンサルタントと共有することが不可欠です。また、複数の会社から見積もりを取り、料金体系の妥当性を比較検討することも重要です。成果報酬型のプランを選択肢に入れるのも一つの方法です。

② 必ずしも成果が出るとは限らない

コンサルタントに依頼すれば、自動的に経営が改善されるわけではありません。コンサルティングは魔法の杖ではなく、成果を保証するものではないという現実を理解しておく必要があります。

- 実行するのは店舗側: コンサルタントはあくまで戦略の提案やアドバイスを行う立場です。どれだけ優れた提案であっても、それを実行するのは現場の経営者であり、スタッフです。現場の実行力が伴わなければ、計画は絵に描いた餅で終わってしまいます。例えば、「接客マニュアルを刷新しましょう」という提案に対し、スタッフがそれを理解し、実践しようとしなければ、顧客満足度は向上しません。

- 外部環境の変化: 飲食業界は、景気の動向、天候、新たな感染症の流行、近隣への競合店の出店など、コントロール不可能な外部要因の影響を強く受けます。コンサルティング期間中にこうした予期せぬ変化が起これば、計画通りに成果が出ないことも十分にあり得ます。

- コンサルタントとのミスマッチ: コンサルタントの得意分野と自社の課題がズレていたり、担当者との相性が悪かったりすると、効果的な支援は期待できません。例えば、Webマーケティングによる集客強化を期待していたのに、担当コンサルタントが現場オペレーション改善の専門家だった、というようなミスマッチが起これば、望む成果は得られないでしょう。

【対策】

成果が出ないリスクを低減するためには、まず「選び方」の段階で、自社の課題に合った実績豊富なコンサルタントを慎重に選ぶことが第一です。そして、契約後はコンサルタントに丸投げするのではなく、経営者自身がプロジェクトの責任者であるという意識を持ち、主体的に関わることが重要です。提案内容を鵜呑みにせず、自店の状況に合わせて議論を尽くし、スタッフを巻き込みながら実行計画を立てる姿勢が求められます。

③ コンサルタントに依存してしまう可能性がある

コンサルティングがうまく機能し、成果が出始めると、逆に新たな問題が生まれることがあります。それが「コンサルタントへの依存」です。

- 自社にノウハウが蓄積されない: 何か問題が起きるたびに「コンサルタントに聞けばいい」という思考停止に陥ってしまうと、経営者やスタッフが自ら考え、問題を解決する能力が育ちません。その結果、コンサルティング契約が終了した途端、業績が元に戻ってしまったり、新たな課題に対応できなくなったりする危険性があります。

- 自立的な経営判断能力の低下: 優秀なコンサルタントは論理的で説得力のある提案をしてくれます。それに頼りすぎると、経営者が自分でリスクを取り、意思決定する力が鈍ってしまう可能性があります。本来、経営の最終的な責任は経営者自身が負うべきものです。

- 長期的なコスト増: 依存状態が続くと、本来は必要のない期間まで契約を延長してしまい、結果的に余計なコストを払い続けることにもなりかねません。コンサルティングの理想的なゴールは、「コンサルタントがいなくても、自走できる組織になること」です。

【対策】

依存を防ぐためには、契約当初から「いつまでに、どのような状態になることを目指すのか」という出口戦略を明確にしておくことが大切です。コンサルタントに対しては、単に答えを求めるだけでなく、「なぜそう考えるのか」「どのようなデータやロジックに基づいているのか」といった思考のプロセスや分析手法を積極的に学ぶ姿勢が重要です。また、コンサルタントとの定例会議には、次世代のリーダー候補となるスタッフも同席させ、組織全体でノウハウを吸収・蓄積していく仕組みを作ることをおすすめします。

これらのデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることで、飲食店コンサルティングをより効果的に活用することができるでしょう。

飲食店コンサルティングの費用相場と料金体系

飲食店コンサルティングの費用は、契約形態、コンサルティング会社の規模や実績、依頼する業務内容によって大きく異なります。ここでは、代表的な4つの料金体系とその費用相場について解説します。自社の状況や依頼したい内容に合わせて、どの体系が最適かを見極める参考にしてください。

| 料金体系 | 費用相場 | 特徴 | こんなお店におすすめ |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額10万円~50万円 | 中長期的な視点で継続的に経営を支援。定期的な訪問やミーティングが基本。 | 経営全般の課題解決や継続的な成長を目指す既存店 |

| 成果報酬型 | 売上増加分の10~30%など | 初期費用が不要または安価。成果が出た場合にのみ報酬が発生するため、リスクが低い。 | 売上向上など明確な成果を求める店舗、初期費用を抑えたい店舗 |

| プロジェクト型 | 50万円~数百万円 | 特定の課題(開業、FC化など)解決のために期間と業務範囲を定めて契約。 | 新規開業、業態開発、多店舗展開など、特定の目標がある場合 |

| スポット契約型 | 1時間あたり2万円~5万円 | 1回数時間単位で、特定のテーマについて相談。 | 特定の課題について専門家の意見を聞きたい、本格導入前のお試し |

顧問契約型

顧問契約型は、月額固定の料金で、中長期的にわたって継続的な経営支援を受ける最も一般的な契約形態です。

- 費用相場: 月額10万円~50万円程度が一般的です。コンサルタントの訪問頻度(月1回、週1回など)、業務範囲、会社の知名度などによって変動します。大手コンサルティングファームの場合は、さらに高額になることもあります。

- サービス内容: 定期的な店舗訪問による現場チェック、経営者や幹部との定例ミーティング、経営数値の分析と報告、課題解決に向けたアクションプランの策定と進捗管理などが含まれます。電話やメールでの相談は随時可能な場合が多いです。

- メリット:

- 店舗の状況を深く理解した上で、一貫性のある支援を受けられる。

- 経営者とコンサルタントの間に強い信頼関係が築きやすい。

- 長期的な視点で、根本的な組織改善や人材育成に取り組める。

- デメリット:

- すぐに成果が出なくても、毎月固定費が発生する。

- 短期間での解約が難しい場合がある。

- 支援内容がマンネリ化する可能性がある。

【どんなお店におすすめ?】

売上向上、利益改善、人材育成、組織づくりなど、経営全般にわたる課題を根本から解決し、持続的な成長を目指したい既存店に適しています。経営の相談相手として、いつでも頼れるパートナーが欲しい経営者におすすめです。

成果報酬型

成果報酬型は、コンサルティングによって得られた成果(売上や利益の増加分など)に応じて報酬を支払う契約形態です。

- 費用相場: 「売上増加分の10~30%」「利益改善額の20~50%」といった形で設定されるのが一般的です。初期費用として着手金が必要な場合と、完全に無料の場合があります。

- サービス内容: 売上向上やコスト削減など、直接的に数値に結びつく領域に特化した支援が多くなります。集客施策の立案・実行、メニュー改善、Webマーケティング支援などが中心です。

- メリット:

- 成果が出なければ報酬を支払う必要がないため、依頼側のリスクが非常に低い。

- コンサルタント側も成果を出さなければ報酬を得られないため、結果にコミットする強い動機付けがある。

- 初期投資を抑えたい店舗でも導入しやすい。

- デメリット:

- 成果の定義や測定方法を事前に厳密に決めておかないと、後でトラブルになる可能性がある。(例:「売上」は総売上か、特定のメニューの売上か。いつの時点と比較するのか、など)

- 大きな成果が出た場合、顧問契約よりも報酬総額が高額になることがある。

- 短期的な売上向上に偏りがちで、長期的なブランド構築や組織改善といったテーマには不向き。

【どんなお店におすすめ?】

「とにかく売上を上げたい」「Webからの集客を増やしたい」といった明確な目標があり、その成果に対して費用を支払いたいと考える店舗に最適です。コンサルティングの効果に懐疑的で、まずはリスクを抑えて試してみたいという場合にも良い選択肢です。

プロジェクト型

プロジェクト型は、新規開業や業態開発、FC本部構築といった特定の目的を達成するために、期間とゴール、料金を定めて契約する形態です。

- 費用相場: プロジェクトの規模や難易度により、50万円~数百万円、場合によっては1,000万円以上と、金額の幅が非常に広いです。

- サービス内容: 開業支援であれば、事業計画策定から物件探し、内装、オープン準備までを一括で請け負います。FC化支援であれば、マニュアル作成、加盟パッケージ開発、本部機能構築などをトータルでサポートします。

- メリット:

- ゴールと費用が明確なため、予算計画が立てやすい。

- その分野に特化した専門チームによる集中的な支援が受けられる。

- 期間が限定されているため、ダラダラと契約が続くことがない。

- デメリット:

- 総額が大きくなるため、初期投資の負担が大きい。

- 契約期間の途中で、当初想定していなかった新たな課題が出てきても、契約範囲外として対応してもらえない可能性がある。

【どんなお店におすすめ?】

「半年以内に新店舗をオープンさせたい」「1年かけてフランチャイズ展開の土台を作りたい」など、明確な期間と目標を持つ大規模な取り組みを行う場合に適しています。

スポット契約型(時間契約)

スポット契約型は、月額契約やプロジェクト契約を結ぶ前に、1回数時間単位で特定のテーマについて相談できる形態です。タイムチャージとも呼ばれます。

- 費用相場: 1時間あたり2万円~5万円程度が相場です。

- サービス内容: 「メニュー構成についてアドバイスが欲しい」「事業計画書を第三者の視点でチェックしてほしい」「SNSの活用方法を教えてほしい」など、ピンポイントの相談に対応します。

- メリット:

- 低コストで気軽に専門家の意見を聞くことができる。

- 本格的に契約する前に、コンサルタントの能力や相性を見極めることができる。

- 特定の課題だけを解決したい場合に、無駄な費用がかからない。

- デメリット:

- 単発のアドバイスに留まり、継続的な実行支援は受けられない。

- 店舗の背景を深く理解してもらう時間がないため、表面的なアドバイスになりがち。

【どんなお店におすすめ?】

特定の課題について専門家のセカンドオピニオンが欲しい場合や、顧問契約などを検討する前に、お試しでコンサルティングを体験してみたいという場合に最適です。

失敗しない飲食店コンサルティング会社の選び方4つのポイント

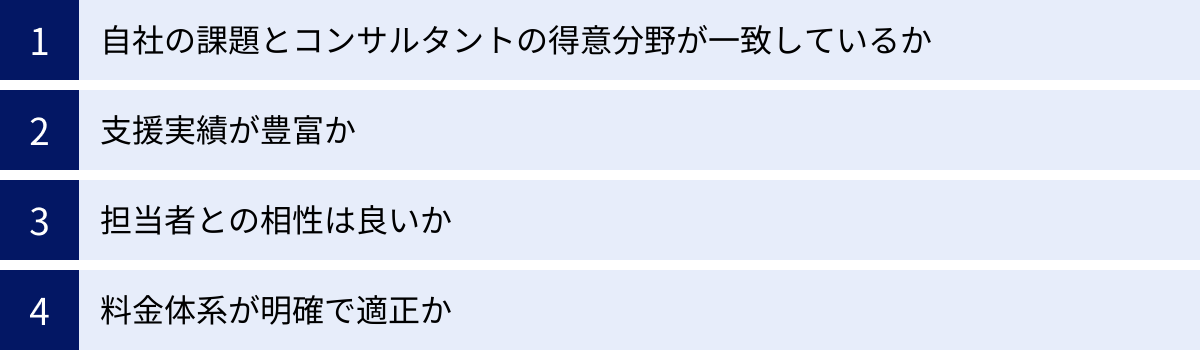

数ある飲食店コンサルティング会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すことは、プロジェクトの成否を左右する最も重要なステップです。ここでは、選定時に必ずチェックすべき4つのポイントを解説します。

① 自社の課題とコンサルタントの得意分野が一致しているか

一口に「飲食店コンサルティング」と言っても、その専門分野は多岐にわたります。自社が抱える課題の性質と、コンサルティング会社が持つ強み(得意分野)が一致しているかどうかを最初に見極めることが重要です。

- コンサルティング会社のタイプを理解する:

- 総合型: 開業支援から経営改善、多店舗展開まで幅広く対応するコンサルティング会社。経営全般の課題を抱えている場合や、長期的なパートナーを探している場合に適しています。(例:船井総合研究所など)

- 特化型: 特定の分野に強みを持つコンサルティング会社。例えば、「開業支援」「Webマーケティング」「人材育成」「M&A」「FC化支援」など、専門性が非常に高いのが特徴です。

- 自社のフェーズと課題を明確にする:

- 開業フェーズ: 「事業計画の立て方がわからない」「融資を受けたい」→ 開業支援や資金調達に強いコンサルタントが必要です。

- 成長・安定フェーズ: 「売上が頭打ちになっている」「利益率を改善したい」→ 経営改善やマーケティング、コスト管理に強いコンサルタントが適しています。

- 拡大フェーズ: 「2号店を出したい」「FC展開を始めたい」→ 多店舗展開やフランチャイズ化のノウハウを持つコンサルタントが不可欠です。

- 事業承継フェーズ: 「後継者がいない」「店を売却したい」→ M&Aや事業承継に特化したコンサルタントに相談すべきです。

【確認方法】

まずはコンサルティング会社の公式サイトを隅々までチェックしましょう。「事業内容」「サービス案内」「強み」といったページを見れば、その会社が何を得意としているのかが見えてきます。特に、「どんなお客様向け」のサービスかを明記している会社は、ターゲットが明確で信頼できます。「個人店向け」「中小企業向け」「大手チェーン向け」など、自社の規模に合っているかも確認しましょう。

② 支援実績が豊富か

得意分野が一致していても、実際に成果を出した実績がなければ信頼できません。支援実績は、そのコンサルティング会社の実力を測るための重要な指標です。

- 実績の「量」と「質」を確認する:

- 量: これまでに何社の支援を行ってきたか。実績が多ければ多いほど、多様なケースに対応できるノウハウが蓄積されていると考えられます。

- 質: どのような業態(居酒屋、レストラン、カフェ、ラーメン店など)や規模(個人店、中小企業)の支援実績が多いかを確認します。自社と類似したケースでの成功実績があれば、再現性の高い支援が期待できます。 例えば、カフェの開業を考えているなら、カフェの開業支援実績が豊富な会社を選ぶべきです。

- 具体的な成果を確認する: 「売上が〇%アップした」「利益率が〇%改善した」「半年で黒字化した」など、具体的な数値で成果を示しているかどうかも重要なポイントです。ただし、ウェブサイトに掲載されている事例は成功したものだけなので、鵜呑みにせず、あくまで参考情報として捉えましょう。

【確認方法】

公式サイトの「実績紹介」「事例紹介」ページを確認します。具体的な企業名は伏せられていても、「〇〇県 カフェ 経営改善」「都内 居酒屋 多店舗展開支援」といった形で、業態、地域、課題、成果の概要が掲載されていることが多いです。もし情報が少ない場合は、問い合わせや初回の無料相談の際に、自社と似たケースでの実績について具体的に質問してみましょう。誠実な会社であれば、守秘義務の範囲内で具体的な話をしてくれるはずです。

③ 担当者との相性は良いか

最終的に自社と向き合い、伴走してくれるのは「会社」という組織ではなく、「担当コンサルタント」という一人の人間です。そのため、担当者との相性は、プロジェクトの円滑な進行と成果に極めて大きな影響を与えます。

- コミュニケーションのしやすさ: こちらの話を親身になって聞いてくれるか。専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか。質問や相談がしやすい雰囲気か。高圧的な態度や一方的な話し方をするコンサルタントとは、良い関係を築くのは難しいでしょう。

- 価値観やビジョンの共有: 経営者が大切にしている想い(理念やこだわり)を尊重し、共感してくれるか。目指す方向性(ビジョン)を共有し、同じ熱量で取り組んでくれるか。単なる「儲け話」だけでなく、店の未来を一緒に考えてくれるパートナーであるべきです。

- 経験と情熱: 担当者個人の経歴や実績も重要です。飲食店での現場経験があるか、コンサルタントとしての経験は豊富かなどを確認しましょう。そして何より、「この店を良くしたい」という情熱を感じられるかどうかが鍵となります。

【確認方法】

こればっかりは、実際に会って話してみないとわかりません。多くの会社が初回の無料相談を実施しているので、必ず利用しましょう。その際は、複数の担当者と面談する機会を設けてもらうのも良い方法です。契約前に「実際に担当してくれるのはどなたですか?」と明確に確認し、その担当者と直接話す機会を持つことが不可欠です。

④ 料金体系が明確で適正か

費用はコンサルティングを依頼する上で避けて通れない問題です。料金体系が明確で、提供されるサービス内容に見合っているかどうかを慎重に判断する必要があります。

- 料金体系の明確さ:

- 何にいくらかかるのか、料金の内訳が明示されているか。

- 顧問契約の場合、月額料金に含まれるサービス範囲(訪問回数、対応時間など)はどこまでか。

- 追加料金が発生するケース(交通費、資料作成費、時間外対応など)とその条件が明確にされているか。

- 料金の適正さ:

- 適正な料金かどうかを判断するために、必ず2~3社から相見積もりを取ることをおすすめします。これにより、業界の費用相場観が養われ、極端に高い、あるいは安すぎる会社を避けることができます。

- 「安かろう悪かろう」のリスクも考慮すべきです。料金の安さだけで選ぶと、経験の浅いコンサルタントが担当になったり、サポートが手薄だったりする可能性があります。価格と提供価値のバランスをしっかり見極めましょう。

- 契約内容の確認: 見積書や提案書だけでなく、最終的な契約書の内容を細部まで確認することが重要です。業務範囲、契約期間、報酬、支払い条件、秘密保持義務、解約条件などが法的に問題なく、かつ双方の合意内容が正確に記載されているかを必ずチェックしてください。

【確認方法】

初回の相談時に、料金体系について詳細な説明を求めましょう。見積書を依頼し、不明点があれば遠慮なく質問します。「この料金で、具体的に何をしてくれるのか」を徹底的にクリアにすることが、後のトラブルを防ぎます。

これらの4つのポイントを総合的に評価し、最も信頼でき、自社の成長に貢献してくれると確信できるパートナーを選ぶことが、飲食店コンサルティングを成功させるための第一歩です。

【2024年最新】飲食店コンサルティング会社おすすめ15選

日本全国には数多くの飲食店コンサルティング会社が存在します。ここでは、それぞれに強みを持つ代表的な15社を厳選してご紹介します。自社の課題や目的に合わせて、相談先の候補を見つけるための参考にしてください。

| 会社名 | 特徴・強み | 得意分野 |

|---|---|---|

| ① 株式会社コロンブスのたまご | 飲食店開業・経営支援に特化。プロの料理人による実践的なサポートや、独自の開業塾が人気。 | 開業支援、メニュー開発、業態開発 |

| ② 株式会社船井総合研究所 | 経営コンサルティング業界の最大手。豊富なデータと業種・テーマ別の専門チームによる総合的な支援が強み。 | 経営戦略、マーケティング、多店舗展開、組織開発 |

| ③ 株式会社M&A総合研究所 | M&A仲介に特化。飲食業界のM&A・事業承継に精通したアドバイザーが在籍し、完全成功報酬制を採用。 | M&A、事業承継 |

| ④ 株式会社店舗そのままオークション | 居抜き物件に特化したプラットフォームを運営。低コストでの開業・移転・撤退を強力にサポート。 | 開業支援(居抜き)、物件仲介、M&A |

| ⑤ 株式会社飲食店繁盛会 | 個人店や中小飲食店向けのコンサルティングに定評。ニュースレターやSNS活用など、実践的な集客ノウハウが豊富。 | 売上向上、集客支援、リピーター獲得 |

| ⑥ 株式会社CS-C | ローカルビジネスのDXを支援。「C-mo」というSaaSツールとコンサルティングを組み合わせ、MEO対策やWeb集客に強み。 | Webマーケティング、MEO対策、データ分析 |

| ⑦ 株式会社アイ・エム・シー | ホスピタリティ向上を軸としたコンサルティングを展開。顧客満足度(CS)と従業員満足度(ES)の両面からアプローチ。 | 人材育成、組織開発、サービス改善、理念浸透 |

| ⑧ 株式会社グローアップ | 飲食店専門の人材紹介サービスとコンサルティングを両輪で展開。人材採用から定着、育成までを一貫して支援。 | 人材採用、人材育成、組織づくり |

| ⑨ 株式会社イズミコンサルティング | 税理士法人が母体。財務・会計に強く、数字に基づいたロジカルな経営改善、資金調達、事業再生を支援。 | 財務改善、資金調達、事業計画、事業再生 |

| ⑩ 株式会社FD-Link | 現場目線でのリアルな改善提案が強み。店長研修やSV(スーパーバイザー)育成など、人材育成プログラムも充実。 | 経営改善、売上向上、現場オペレーション、人材育成 |

| ⑪ 株式会社HOPERAC | 多店舗展開、フランチャイズ(FC)化支援に特化。本部機能の構築から加盟店開発まで、FCビジネスの立ち上げをトータルでサポート。 | フランチャイズ化、多店舗展開、業態開発 |

| ⑫ 株式会社Pro-D-use | 店舗のコンセプト設計から業態開発、空間デザイン、開業支援までを手がけるプロデュース会社。デザイン性の高い店づくりに強み。 | 業態開発、店舗プロデュース、ブランディング |

| ⑬ 株式会社店舗流通ネット | 「業務委託型店舗運営(ショップサポートシステム)」など、独自の出店支援サービスを展開。物件、内装、資金調達をワンストップで提供。 | 開業支援、物件紹介、資金調達 |

| ⑭ 株式会社レバレッジ | フィットネス業界のコンサルティングで有名だが、そのマーケティングノウハウを活かし、飲食店のブランディングやSNSマーケティングも支援。 | Webマーケティング、ブランディング、SNS活用 |

| ⑮ 株式会社RETOWN | 「店づくりは、街づくり」をコンセプトに、地域活性化の視点を持った店舗開発やプロデュースを行う。商業施設のリーシングも手がける。 | 業態開発、店舗プロデュース、エリア開発 |

① 株式会社コロンブスのたまご

飲食店専門のコンサルティング会社として長い歴史と実績を持ちます。特に「開業支援」に強く、独自の「飲食店開業塾」は人気のプログラムです。事業計画の策定から資金調達、メニュー開発まで、未経験者でも安心して開業準備を進められるよう、手厚くサポートしてくれます。プロの料理人が多数在籍しており、実践的なメニュー開発支援も強みの一つです。

(参照:株式会社コロンブスのたまご 公式サイト)

② 株式会社船井総合研究所

日本を代表する経営コンサルティング会社の一つ。飲食業界にも専門のコンサルティングチームを持ち、大手ならではの豊富なデータと分析力、体系化された経営ノウハウが強みです。月次支援(顧問契約)を基本とし、経営戦略の策定からマーケティング、人材育成、財務改善まで、企業の成長ステージに合わせた総合的な支援を提供します。

(参照:株式会社船井総合研究所 公式サイト)

③ 株式会社M&A総合研究所

近年増加している飲食店のM&Aや事業承継に特化した仲介会社です。着手金や中間金が不要の「完全成功報酬制」を採用しており、成約するまで費用が発生しないのが大きな特徴。飲食業界に精通したM&Aアドバイザーが、後継者不在に悩む経営者の事業承継や、事業拡大を目指す企業の買収をサポートします。

(参照:株式会社M&A総合研究所 公式サイト)

④ 株式会社店舗そのままオークション

「居抜き」に特化し、飲食店の出店と退店を支援するユニークな企業です。ウェブ上で店舗の権利や内装・設備を売買できるプラットフォームを運営しており、出店者は低コスト・短期間での開業が可能に、退店者は造作譲渡による売却益を得ることができます。開業コストを抑えたい方、スムーズに撤退したい方にとって力強い味方となります。

(参照:株式会社店舗そのままオークション 公式サイト)

⑤ 株式会社飲食店繁盛会

個人経営の飲食店や中小規模の飲食店をメインターゲットに、「今すぐできる」「お金をかけない」をモットーとした実践的なノウハウを提供しています。特に、ニュースレターやDM、チラシといった販促ツールの作成や、SNSを活用したファンづくりなど、リピーターを増やすための集客支援に定評があります。

(参照:株式会社飲食店繁盛会 公式サイト)

⑥ 株式会社CS-C

「C-mo(シーモ)」というローカルビジネス向けのSaaS型マーケティングツールを自社開発し、それとコンサルティングを組み合わせて支援するのが特徴です。特にGoogleマップでの上位表示を目指すMEO対策に強く、データに基づいたWeb集客戦略で多くの飲食店の売上向上に貢献しています。

(参照:株式会社CS-C 公式サイト)

⑦ 株式会社アイ・エム・シー

「ホスピタリティ」を軸に、顧客満足度(CS)と従業員満足度(ES)の向上を支援するコンサルティング会社です。独自の覆面調査や従業員意識調査を通じて課題を可視化し、理念浸透、接客研修、チームビルディングなどを通じて、お客様からも従業員からも愛される店づくりをサポートします。

(参照:株式会社アイ・エム・シー 公式サイト)

⑧ 株式会社グローアップ

飲食店専門の人材紹介会社としてスタートし、そのノウハウを活かしてコンサルティング事業も展開しています。人材の「採用」から「定着・育成」までを一貫して支援できるのが最大の強み。慢性的な人手不足に悩む飲食店に対し、採用戦略の立案から評価制度の構築、店長育成まで、人に関するあらゆる課題の解決策を提案します。

(参照:株式会社グローアップ 公式サイト)

⑨ 株式会社イズミコンサルティング

税理士法人を母体とするコンサルティング会社で、財務や会計といった「数字」に強いのが特徴です。PL/BS分析に基づく経営改善提案はもちろん、金融機関からの資金調達支援、精度の高い事業計画の作成、事業再生など、飲食店のキャッシュフローを健全化し、強い財務体質を作るための支援を得意としています。

(参照:株式会社イズミコンサルティング 公式サイト)

⑩ 株式会社FD-Link

「現場主義」を掲げ、机上の空論ではない、現場ですぐに実践できる具体的な改善提案に強みがあります。コンサルタント自身が店長経験者であるなど、飲食店のリアルを深く理解しているのが特徴。QSCレベルの向上、オペレーション改善、店長やスーパーバイザーの育成プログラムなどが充実しています。

(参照:株式会社FD-Link 公式サイト)

⑪ 株式会社HOPERAC

飲食店の多店舗展開およびフランチャイズ(FC)化支援に特化したコンサルティング会社です。1店舗経営から多店舗経営へ移行する際の組織づくりや、FC本部を立ち上げるためのパッケージ構築(理念、マニュアル、契約書、収益モデルなど)をゼロからサポート。企業の成長フェーズを次のステージへ引き上げる支援を行います。

(参照:株式会社HOPERAC 公式サイト)

⑫ 株式会社Pro-D-use

店舗のコンセプトメイキングから業態開発、ロゴや空間のデザイン、販促物作成、開業支援までをワンストップで手がける「店舗プロデュース会社」です。特に、繁盛する店の「世界観」を作り上げるブランディングや、デザイン性の高い空間づくりに強みがあり、新しい価値を持つオリジナリティあふれる店舗を立ち上げたい経営者から支持されています。

(参照:株式会社Pro-D-use 公式サイト)

⑬ 株式会社店舗流通ネット

飲食店の出店から退店までをトータルサポートする企業です。特に、物件・内装設備を店舗流通ネットが用意し、経営者は運営に専念する「業務委託型店舗運営(ショップサポートシステム)」という独自の出店方式が特徴で、初期投資を大幅に抑えて開業することが可能です。

(参照:株式会社店舗流通ネット 公式サイト)

⑭ 株式会社レバレッジ

フィットネス業界のコンサルティングで急成長した企業ですが、そこで培ったD2CマーケティングやSNSブランディングのノウハウを飲食業界にも展開しています。インフルエンサーの活用や、熱狂的なファンを生み出すコミュニティ作りなど、従来の飲食店コンサルとは一線を画す新しいアプローチが特徴です。

(参照:株式会社レバレッジ 公式サイト)

⑮ 株式会社RETOWN

「店づくりは、街づくり」というユニークな視点を持ち、個店のプロデュースに留まらず、商業施設全体のリーシングやエリア全体の活性化までを手がけるコンサルティング会社です。社会情勢や地域の特性を捉えたコンセプト開発力に定評があり、持続可能な繁盛店づくりを目指しています。

(参照:株式会社RETOWN 公式サイト)

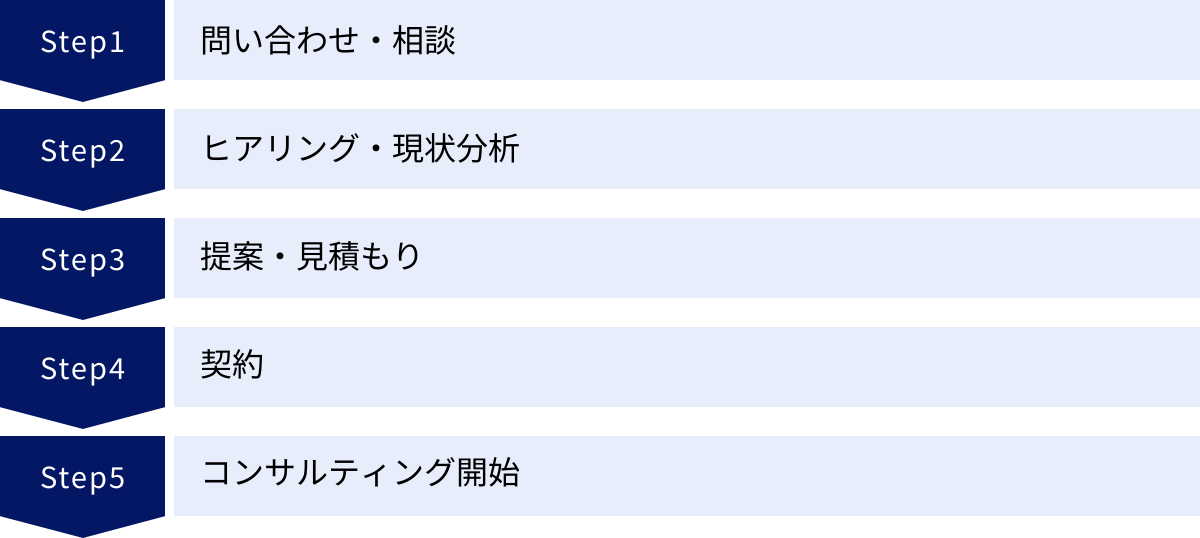

飲食店コンサルティングを依頼する流れ

実際に飲食店コンサルティングを依頼する場合、どのようなステップで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからコンサルティング開始までの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。

問い合わせ・相談

まず、興味を持ったコンサルティング会社の公式サイトにある問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この段階で、自社の概要(業態、場所、規模など)と、抱えている課題や相談したい内容を簡潔に伝えられるように準備しておくと、その後の話がスムーズに進みます。多くの会社が初回の相談を無料で受け付けているので、気軽に連絡してみましょう。

- 準備しておくと良い情報:

- 店舗名、所在地、業態、席数、従業員数

- 経営年数

- 現状の課題(例:売上が伸び悩んでいる、利益率が低い、人材が定着しない、など)

- コンサルティングに期待すること、目指したいゴール

ヒアリング・現状分析

次に、コンサルティング会社の担当者(コンサルタント)との面談が行われます。ここでは、より詳しく現状の課題や経営状況についてヒアリングを受けます。経営者自身の想いやビジョン、悩みなどを包み隠さずに話すことが、的確な提案を受けるための第一歩です。

- ヒアリングされる内容の例:

- 創業の経緯、経営理念

- 売上、客数、客単価の推移

- 原価率、人件費率などのコスト構造

- メニュー構成と価格設定

- 集客方法と効果

- 組織体制、スタッフの状況

- 過去に取り組んだ改善策とその結果

- 必要となる資料:

- 決算書(PL、BS)の直近2~3期分

- 月次の試算表

- POSデータ(売れ筋商品、時間帯別売上など)

- メニューブック

- 店舗の見取り図 など

場合によっては、この段階でコンサルタントが実際に店舗を訪問し、現場の様子(QSC、オペレーション、雰囲気など)を確認することもあります。

提案・見積もり

ヒアリングと現状分析の結果に基づき、コンサルティング会社から具体的な「提案書」と「見積書」が提示されます。

- 提案書でチェックすべきポイント:

- 現状分析と課題認識が、こちらの認識と合っているか。

- 提案されている解決策は具体的で、納得感があるか。

- コンサルティングの目標(ゴール)が明確に設定されているか。

- 支援の進め方(スケジュール、担当体制)は明確か。

- 見積書でチェックすべきポイント:

- 料金体系(顧問契約、プロジェクト型など)は適切か。

- 料金に含まれるサービス範囲はどこまでか。

- 追加料金が発生する可能性はあるか。

この内容を基に、不明点や要望を伝え、内容をすり合わせていきます。複数の会社から提案・見積もりを取得し、比較検討することが非常に重要です。

契約

提案内容と見積もりに納得できたら、正式に契約を締結します。契約書には、これまでの合意内容がすべて正確に記載されているか、隅々まで確認する必要があります。特に以下の項目は重要ですので、必ずチェックしましょう。

- 契約書で確認すべき重要項目:

- 業務の範囲: コンサルタントが「何をどこまでやるのか」が具体的に明記されているか。

- 契約期間: 「いつからいつまで」の契約か。自動更新の有無やその条件も確認。

- 報酬: 金額、支払時期、支払方法。

- 報告義務: 報告の頻度や方法(レポート提出、定例会議など)。

- 秘密保持義務: 自社の経営情報が外部に漏れないようにする規定。

- 解約条件: 中途解約が可能か、その場合の条件や違約金の有無。

不明な点があれば、契約前に必ず確認し、必要であれば修正を依頼しましょう。

コンサルティング開始

契約締結後、いよいよコンサルティングがスタートします。提案書で示されたスケジュールに沿って、具体的なアクションが開始されます。

- キックオフミーティング: まず、経営者、現場の責任者、コンサルタントが集まり、プロジェクトの目標、スケジュール、各々の役割分担などを改めて確認する「キックオフミーティング」を行います。

- 定期的な進捗確認: その後は、定例ミーティング(週1回や月1回など)を通じて、施策の進捗状況を確認し、結果を分析し、次のアクションプランを立てる、というPDCAサイクルを回していきます。

このプロセスにおいて重要なのは、コンサルタントに任せきりにせず、経営者自身が主体的に関わり続けることです。現場からのフィードバックをコンサルタントに伝え、二人三脚でゴールを目指していく姿勢が、コンサルティングを成功に導く鍵となります。

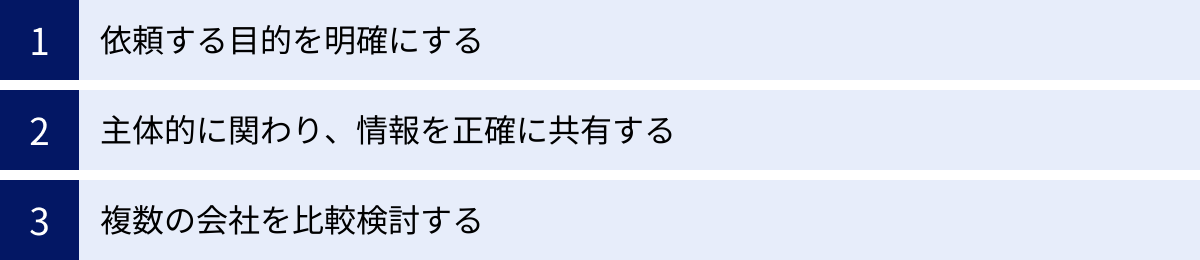

飲食店コンサルティングを成功させる3つのコツ

高額な費用を払ってコンサルティングを依頼するからには、必ず成功させたいものです。コンサルティングの成果は、コンサルタントの能力だけで決まるわけではありません。依頼する側の心構えや行動が、結果を大きく左右します。ここでは、コンサルティングの効果を最大化するための3つのコツをご紹介します。

① 依頼する目的を明確にする

「なんとなく経営がうまくいっていないから、専門家の助けが欲しい」という漠然とした動機で依頼するのは、失敗の元です。コンサルタントに何を期待し、最終的にどのような状態になりたいのか、その目的を具体的・定量的に設定することが、成功への第一歩です。

- 悪い例(漠然とした目的):

- 「売上を上げたい」

- 「もっと利益を出したい」

- 「店を良くしたい」

- 良い例(具体的・定量的な目的):

- 「半年後までに、ディナータイムの客単価を現状の3,500円から4,000円に引き上げたい」

- 「FLコスト比率を現在の65%から、3ヶ月後までに60%に改善したい」

- 「Webサイト経由の新規予約数を、月間10件から30件に増やしたい」

- 「1年以内に、2号店を出店するための事業計画と資金調達を完了させたい」

目的が具体的であればあるほど、コンサルタントは的確な提案をしやすくなります。また、目標が数値で設定されていれば、コンサルティングの進捗状況や成果を客観的に評価することができます。これは、コンサルタントとの間での「言った・言わない」の齟齬を防ぎ、モチベーションを維持する上でも非常に重要です。

依頼する前に、「なぜコンサルティングが必要なのか」「費用を払ってでも達成したいことは何か」を自問自答し、その答えを明確に言語化しておきましょう。

② 主体的に関わり、情報を正確に共有する

コンサルタントは魔法使いではありません。依頼してあとはお任せ、という「丸投げ」の姿勢では、決して良い結果は生まれません。コンサルティングは、経営者とコンサルタントが協力して課題解決に取り組む共同プロジェクトです。

- 主体性を持つ: コンサルタントからの提案をただ待つのではなく、自らも積極的にアイデアを出し、議論に参加しましょう。「この提案は、うちの店の常連さんには合わないかもしれない」「この施策を実行するには、スタッフのAさんの協力が不可欠だ」など、現場を一番よく知る経営者だからこその意見や情報を伝えることが、提案の精度を高めます。あくまでも経営の最終責任者は自分自身であるという当事者意識を持つことが不可欠です。

- 情報をオープンにする: コンサルタントは、正確な情報がなければ正しい診断と処方箋を出すことができません。売上や利益といった良い情報だけでなく、資金繰りの悩み、人間関係の問題、過去の失敗談など、ネガティブな情報も包み隠さず共有することが重要です。一見関係ないように思える情報の中に、問題解決のヒントが隠されていることも少なくありません。「これは恥ずかしいから言わないでおこう」といった態度は、的確なコンサルティングを受ける機会を自ら失うことになります。信頼できるパートナーとして、誠実な情報共有を心がけましょう。

- スタッフを巻き込む: 経営改善は、経営者一人では成し遂げられません。現場で働くスタッフの協力が不可欠です。なぜコンサルティングを導入するのか、その目的や目標をスタッフにも丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。改善活動にスタッフを巻き込み、成功体験を共有することで、組織全体の成長に繋がります。

③ 複数の会社を比較検討する

初めてコンタクトした一社の話だけを聞いて、すぐに契約を決めてしまうのは非常に危険です。面倒でも、必ず複数のコンサルティング会社(最低でも2~3社)とコンタクトを取り、比較検討するプロセスを踏みましょう。

- 提案内容の比較: 同じ課題に対して、各社がどのようなアプローチで、どのような解決策を提案してくるかを比較します。A社はWebマーケティングを、B社はメニュー改善を重視するかもしれません。それぞれの提案のロジックや実現可能性を吟味することで、自社にとって最も有効なアプローチが見えてきます。

- 担当者との相性の比較: 前述の通り、担当者との相性は極めて重要です。複数の担当者と話すことで、「この人なら本音で話せる」「この人の言うことなら信頼できる」といった感覚的な相性を見極めることができます。

- 料金の比較: 相見積もりを取ることで、料金の妥当性を判断できます。単に総額の安さだけでなく、「費用対効果」の観点から、どの会社の提案が最も投資価値が高いかを検討しましょう。

この比較検討のプロセス自体が、自社の課題を多角的に見つめ直し、整理する良い機会にもなります。時間と手間を惜しまずに、じっくりと最適なパートナーを選ぶことが、飲食店コンサルティングを成功させる最大の秘訣と言えるでしょう。

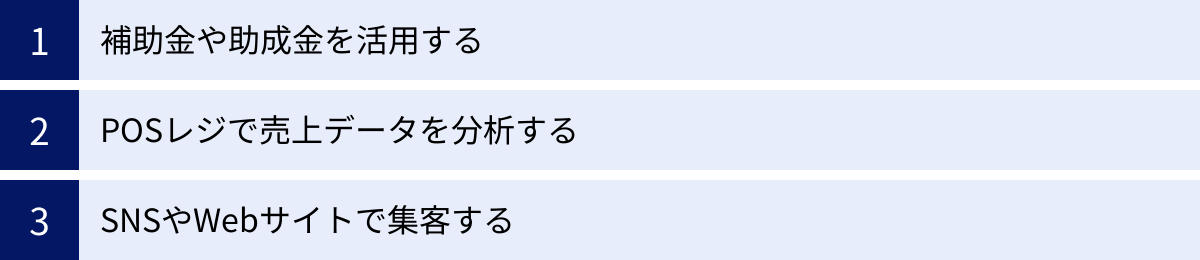

コンサルに頼らず経営改善を目指す方法

飲食店コンサルティングは有効な手段ですが、費用面などから導入が難しい場合もあるでしょう。コンサルタントに依頼せずとも、自力で経営改善に取り組む方法は数多く存在します。ここでは、すぐにでも始められる3つの方法をご紹介します。

補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業や小規模事業者の経営を支援するために、様々な補助金や助成金制度を用意しています。これらは返済不要(補助金)または返済義務が緩やか(助成金)な資金であり、設備投資や販路開拓、ITツール導入などの費用負担を大幅に軽減してくれます。

- 代表的な補助金:

- IT導入補助金: POSレジや予約管理システム、会計ソフトなどのITツールを導入する際の費用の一部を補助してくれます。業務効率化やデータ経営の第一歩として非常に有効です。

- 事業再構築補助金: 新たな業態への転換(例:イートイン中心からテイクアウト・デリバリー専門店へ転換)や、新分野への進出など、思い切った事業の再構築を支援する大型の補助金です。

- 小規模事業者持続化補助金: 小規模な事業者が販路開拓に取り組む際の費用(チラシ作成、Webサイト制作、広告出稿など)を補助してくれます。比較的採択されやすく、使い勝手の良い制度です。

- 活用方法:

- まずは、中小企業庁のポータルサイト「ミラサポplus」や、各自治体のウェブサイトで、現在公募中の補助金・助成金情報をチェックしましょう。

- 申請には事業計画書の作成など、手間のかかる作業が必要ですが、商工会議所や金融機関が無料で相談に乗ってくれる場合も多いので、積極的に活用することをおすすめします。公的支援をうまく活用することで、自己資金を抑えながら経営改善の打ち手を実行できます。

参照:中小企業庁 ミラサポplus、J-Net21

POSレジで売上データを分析する

もし、旧式のガチャレジを使っているなら、多機能なPOS(Point of Sales:販売時点情報管理)レジへの切り替えを強くおすすめします。POSレジは、単なる会計ツールではなく、経営改善のための強力な分析ツールです。

- POSデータでできること:

- ABC分析: どのメニューが売れ筋(Aランク)、どれが死に筋(Cランク)かを自動で分析します。この結果を基に、メニューブックの構成を見直したり、不採算メニューを削減したりできます。

- 時間帯・曜日別分析: どの時間帯や曜日に、どんなお客様が来て、何が売れているかを把握できます。これにより、アイドルタイム対策や、ピークタイムに合わせた人員配置の最適化が可能になります。

- 顧客管理(CRM): 顧客の年齢層、性別、来店頻度、注文履歴などのデータを蓄積・分析できます。このデータを基に、特定の顧客層に向けたDMを送ったり、誕生日クーポンを発行したりするなど、効果的なリピーター施策を打つことができます。

多くのPOSレジは月額数千円から利用でき、前述のIT導入補助金の対象にもなります。まずは自店の売上データを日々チェックし、「なぜこのメニューが売れているのか」「なぜこの時間帯は客数が少ないのか」と仮説を立てて考える習慣をつけるだけでも、経営者としての分析力は格段に向上します。

SNSやWebサイトで集客する

現代において、オンラインでの情報発信は、コストをかけずに始められる最も効果的な集客手法の一つです。コンサルタントに頼らなくても、自力でできることはたくさんあります。

- Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の最適化:

- これは無料で利用できる、Googleマップ上の店舗情報です。店名、住所、電話番号、営業時間、メニュー、写真などを正確かつ魅力的に登録しましょう。お客様が投稿した口コミには、一つひとつ丁寧に返信することが、信頼度向上とMEO(マップ検索エンジン最適化)対策に繋がります。

- Instagramの活用:

- 料理や店の雰囲気を視覚的に伝えるのに最適なツールです。いわゆる「シズル感」のある写真や動画を投稿し、お店の世界観を伝えましょう。ハッシュタグ(例:

#渋谷グルメ #東京カフェ巡り)を効果的に使うことで、潜在顧客に投稿を見つけてもらいやすくなります。ストーリーズ機能で日替わりメニューや店の裏側などを発信し、ファンとのコミュニケーションを図るのも有効です。

- 料理や店の雰囲気を視覚的に伝えるのに最適なツールです。いわゆる「シズル感」のある写真や動画を投稿し、お店の世界観を伝えましょう。ハッシュタグ(例:

- 公式Webサイトやブログの開設:

- グルメサイトやSNSはあくまで他社のプラットフォームですが、自社の公式サイトは「自らの城」です。店のこだわりや想いを自由に表現できます。予約機能やオンラインストアを設置することも可能です。ブログでメニュー開発の秘話や生産者さんの紹介などを発信し続ければ、店のブランディングにも繋がり、検索エンジンからの流入も期待できます。

これらの方法は、すぐに大きな成果が出るわけではありませんが、地道に継続することで、確実に店のファンを増やし、安定した集客基盤を築くことができます。まずはできることから一つずつ、今日から始めてみてはいかがでしょうか。