不動産は、多くの人にとって人生で最も大きな資産の一つです。しかし、その価値を最大限に引き出し、適切に管理・運用することは容易ではありません。市場の変動、複雑な法規制、税務問題、そして将来のライフプランとの兼ね合いなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。このような複雑な不動産の課題に対し、専門的な知見から最適な解決策を提示してくれるのが「不動産コンサルティング」です。

「不動産仲介とは何が違うの?」「どんなことを相談できるの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、不動産コンサルティングの基本的な概要から、具体的な仕事内容、利用するメリット・デメリット、費用相場、そして信頼できるコンサルタントの選び方まで、網羅的に解説します。所有する不動産の価値を最大化したい方、不動産に関する悩みを抱えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

不動産コンサルティングとは

不動産コンサルティングは、一言でいえば「不動産に関する専門的なアドバイスサービス」です。しかし、その役割は単なる情報提供に留まりません。クライアントが抱える多種多様な課題を深く理解し、中立的かつ客観的な立場から分析を行い、その利益を最大化するための戦略を共に考え、実行をサポートするパートナーとしての役割を担います。

不動産の専門家によるアドバイスサービス

不動産コンサルティングが扱うテーマは非常に広範です。例えば、以下のような相談が寄せられます。

- 有効活用: 親から相続した土地が遊休地になっている。固定資産税の負担だけが重いが、何か良い活用方法はないか。

- 投資: 将来のために不動産投資を始めたいが、どのような物件を、いつ、どのように購入すれば良いのか分からない。リスクが怖い。

- 相続・事業承継: 複数の不動産を所有しているが、将来の相続で子供たちが揉めないか心配。今のうちからできる対策はあるか。

- 売買: 自宅を売却したいが、本当に今が最適なタイミングなのか。少しでも高く売るためにはどうすれば良いか。

- 賃貸経営: 所有するアパートの空室が埋まらない。家賃を下げるべきか、リフォームすべきか、専門家の意見が聞きたい。

これらの課題に対して、不動産コンサルタントは、建築、金融、法律、税務といった多角的な視点から現状を分析します。そして、市場調査や事業収支シミュレーションなどに基づいた具体的なデータを用いて、複数の選択肢を提示します。

重要なのは、コンサルタントはクライアントの代理人であり、利益の最大化を追求するパートナーであるという点です。単に「AとBという選択肢があります」と提示するだけでなく、「あなたの状況と目標を考慮すると、短期的にはAが有利ですが、長期的にはBの方が資産価値を高める可能性が高いです。その理由は…」といったように、クライアントが最良の意思決定を下せるよう、深く踏み込んだ助言を行います。

近年、不動産コンサルティングの需要が高まっている背景には、社会構造の変化があります。少子高齢化による空き家問題の深刻化、働き方の多様化に伴う不動産ニーズの変化、そして複雑化する相続税制など、個人や法人が直面する不動産の課題はますます高度化・多様化しています。このような時代において、断片的な情報に惑わされず、全体最適の視点からアドバイスを提供する専門家の価値は、ますます高まっているといえるでしょう。

不動産仲介との違い

不動産コンサルティングを理解する上で、最も重要なのが「不動産仲介」との違いを明確にすることです。両者は不動産に関わるサービスという点では共通していますが、その目的、立場、業務範囲、報酬体系において根本的な違いがあります。

| 比較項目 | 不動産コンサルティング | 不動産仲介 |

|---|---|---|

| 目的 | クライアントの課題解決・利益最大化 | 不動産取引(売買・賃貸)の成立 |

| 立場 | 完全にクライアントの味方(代理人) | 取引の当事者(売主・買主、貸主・借主)の中立的な仲介者 |

| 業務範囲 | 企画、調査、分析、戦略立案、交渉支援など、取引の前段階から関与。売買以外の選択肢も提案。 | 物件の紹介、内見、契約条件の調整、契約書の作成、引き渡しなど、取引の実行が中心。 |

| 報酬体系 | 時間相談料、顧問契約料、プロジェクトフィー、成功報酬など多様。取引が成立しなくても発生する。 | 仲介手数料(成功報酬)。取引が成立して初めて発生する。 |

| 利益相反 | 原則として発生しない。クライアントの利益を最優先する。 | 構造的に発生しうる(例:両手仲介を狙うため、自社で抱える買主を優先する)。 |

この違いを具体的なシナリオで考えてみましょう。

【シナリオ】あなたが所有する古アパートの活用に悩んでいる

- 不動産仲介会社に相談した場合

多くの場合、「この物件を売却しましょう」という提案が中心になります。なぜなら、彼らの収益源は「売買契約を成立させること」で得られる仲介手数料だからです。より高く売るためのアドバイスはしてくれますが、「売却しない」という選択肢、例えば「大規模リノベーションをして賃貸経営を続ける」「建て替える」といった提案は、自社の利益に直結しにくいため、積極的に行われない可能性があります。 - 不動産コンサルティング会社に相談した場合

まず、「なぜ活用に悩んでいるのか」「最終的な目標は何か(収益を得たいのか、資産整理をしたいのか等)」といった根本的なヒアリングから始まります。その上で、以下の選択肢を客観的に比較・検討します。- 売却: 周辺の売買事例や市場動向を分析し、現実的な売却価格と最適な売却タイミングを提示。

- リノベーション: 投資額と、それによって見込める家賃上昇額・入居率改善をシミュレーションし、事業性を評価。

- 建て替え: 建築法規を確認し、どのような建物が建てられるかを調査。建築費と将来の収益を試算。

- 等価交換: デベロッパーと共同でマンションを建設し、土地を提供した見返りに一部の住戸を取得する手法を検討。

このように、不動産コンサルティングは「売買ありき」ではなく、クライアントの状況にとって何が本当に最善の策なのかをゼロベースで考え、客観的なデータに基づいて提案します。これが不動産仲介との最も大きな違いであり、コンサルティングを利用する最大の価値といえるでしょう。

不動産コンサルティングの具体的な仕事内容

不動産コンサルティングの業務は、クライアントの課題に応じて多岐にわたります。ここでは、代表的な6つの仕事内容について、具体的な業務プロセスや提案例を交えながら詳しく解説します。

不動産の有効活用に関する企画・提案

所有しているだけで活用されていない「遊休不動産」は、固定資産税や管理費といったコストを生み出すだけの「負の資産」になりかねません。不動産コンサルタントは、このような不動産を収益を生む「優良資産」へと転換させるための企画・提案を行います。

対象となる不動産は、更地、空き家、古いアパートやビル、郊外の広大な土地など様々です。

【業務プロセス】

- 現状分析: まずは対象不動産の詳細な調査から始まります。登記簿謄本で権利関係を確認し、現地調査で土地の形状、高低差、インフラ(水道・ガス・電気)の状況、周辺環境などを把握します。

- 法規制調査: 都市計画法上の用途地域(住居系、商業系、工業系など)、建ぺい率・容積率、接道義務、各種条例などを役所で調査し、どのような建物をどれくらいの規模で建てられるのか、法的な制約を洗い出します。

- 市場調査(マーケティング): 周辺エリアの人口動態、賃貸需要、競合物件の状況、家賃相場などを徹底的に調査します。これにより、「どのような活用法にニーズがあるか」を客観的に判断します。

- 事業計画策定と収支シミュレーション: 複数の活用プラン(例:アパート経営、駐車場経営)について、初期投資額、ランニングコスト、想定収益、利回り、投資回収期間などを詳細にシミュレーションし、事業としての実現可能性と収益性を比較検討します。

【提案内容の具体例】

- アパート・マンション経営: 安定した賃貸需要が見込めるエリアでの定番の活用法。間取りや設備、ターゲット層(単身者向け、ファミリー向けなど)を市場ニーズに合わせて企画します。

- 駐車場経営: 初期投資を抑えられ、比較的始めやすい活用法。月極駐車場とコインパーキングのどちらが適しているかを周辺の需要から判断します。

- トランクルーム事業: 住宅密集地やマンションが多いエリアで需要が見込めます。建物を建てる必要がない場合もあり、更地や既存の建物の1階部分などを活用できます。

- 太陽光発電事業: 日当たりの良い広大な土地に適しています。固定価格買取制度(FIT)を活用した長期安定収入を目指します。

- 事業用定期借地権: 企業に土地を貸し出し、契約期間中は安定した地代収入を得る方法。初期投資が不要で、契約終了後には更地で土地が返還されます。

- 等価交換方式: 土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設費を負担してマンションなどを建設。土地所有者は、提供した土地の価値に見合う分の建物(住戸など)を取得します。自己資金なしで資産を良質な建物に変えることができます。

重要なのは、これらの選択肢のメリット・デメリットをすべて提示し、クライアントの意向やリスク許容度に合わせて最適なプランを絞り込んでいくことです。

不動産投資に関する分析・助言

不動産投資は、ミドルリスク・ミドルリターンの資産形成手法として人気がありますが、専門知識なしに始めると大きな損失を被る可能性もあります。不動産コンサルタントは、投資家の客観的なアドバイザーとして、成功の確率を高めるためのサポートを行います。

【業務プロセス】

- 投資戦略の策定: まずは投資家の目的(毎月のキャッシュフロー、将来の資産価値、節税など)や自己資金、リスク許容度をヒアリングし、長期的な投資戦略を共に策定します。

- 物件情報の分析: 投資家が検討している物件や、コンサルタントが独自に収集した物件情報について、プロの視点から厳しく分析します。表面利回りだけでなく、実質利回り(経費を考慮した利回り)やROI(自己資本収益率)を重視します。

- デューデリジェンス(物件調査): 物件の物理的な状況(建物の劣化、修繕履歴)、法的な状況(遵法性、権利関係)、経済的な状況(賃貸状況、レントロールの精査)を徹底的に調査し、隠れたリスクを洗い出します。

- 資金調達の助言: 金融機関からの融資付けについて、投資家の属性や物件の収益性に基づいたアドバイスを行います。複数の金融機関との交渉をサポートすることもあります。

- 出口戦略の立案: 「いつ、誰に、いくらで売却するか」という出口戦略は、不動産投資の成功を左右する極めて重要な要素です。購入段階から、将来の市場動向を予測し、複数の売却シナリオを想定した上で戦略を立案します。

【助言内容の具体例】

- 「この物件は表面利回りが高いですが、大規模修繕が近いうちに必要となり、実質的なキャッシュフローはマイナスになる可能性があります。」

- 「A市は現在人口が増加傾向にあり、単身者向け賃貸需要が旺盛です。新築のワンルームマンションに投資妙味があります。」

- 「フルローンでの購入はレバレッジが効きますが、金利上昇リスクに弱くなります。自己資金を3割入れることで、キャッシュフローを安定させ、リスクを低減できます。」

不動産投資会社の営業マンは自社の商品を売ることが目的ですが、コンサルタントはあくまで投資家の利益を最優先します。時には「今は投資すべきではない」「その物件は買うべきではない」という厳しい助言も行うのが、真のプロフェッショナルです。

相続や事業承継に関する不動産対策

相続財産に占める不動産の割合は非常に高く、相続トラブルの大きな原因となりがちです。また、事業承継においても、自社ビルや工場などの不動産をどう引き継ぐかは重要な経営課題です。コンサルタントは、円満かつ円滑な資産承継をサポートします。

【課題】

- 遺産分割: 不動産は現金のように簡単に分割できないため、誰が相続するかで揉めやすい。

- 相続税評価: 土地の評価方法は複雑で、評価額によって納税額が大きく変わる。

- 納税資金の確保: 多額の相続税が発生した場合、現金がなければ不動産を売却して納税資金を捻出しなければならない。

【コンサルティング内容】

- 資産の棚卸しと評価: まずは所有するすべての不動産をリストアップし、それぞれの時価と相続税評価額を算出します。特に土地については、路線価だけでなく、形状や利用状況に応じた補正を行い、適正な評価額を把握します。

- 分割案の作成: 各相続人の意向を踏まえつつ、公平で揉めないための分割案を複数提案します。例えば、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」や、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人には代償金を支払う「代償分割」などの手法を検討します。

- 生前対策の提案: 生前贈与、賃貸アパート建設による評価額の圧縮、生命保険の活用(非課税枠の利用)、不動産管理会社の設立など、計画的な相続税対策を提案・実行支援します。

- 専門家との連携: 相続対策は、税理士、弁護士、司法書士といった他分野の専門家との連携が不可欠です。コンサルタントは、各専門家を取りまとめる司令塔(プロジェクトマネージャー)としての役割を果たし、ワンストップで課題解決にあたります。

賃貸経営の改善サポート

アパートやマンションのオーナーにとって、空室率の上昇や家賃の下落は死活問題です。賃貸経営の専門家として、収益性を改善するための具体的なソリューションを提供します。

【課題分析】

- なぜ空室が埋まらないのか?(立地、家賃、間取り、設備、管理状況、募集活動など)

- 収支(キャッシュフロー)のどこに問題があるのか?(高すぎる管理費、修繕費の積み立て不足など)

【改善策の提案】

- リーシング戦略の見直し:

- 適正賃料の再設定: 周辺の競合物件を徹底的に調査し、競争力のある賃料を設定します。

- 募集条件の変更: 敷金・礼金ゼロ、フリーレント(一定期間の家賃無料)、ペット可、インターネット無料など、ターゲット層に響く条件を提案します。

- 募集チャネルの拡大: 複数の仲介会社への依頼や、Web広告の活用を提案します。

- バリューアップ提案:

- リフォーム・リノベーション: 古くなった内装や水回りの刷新、間取りの変更、デザイン性の向上などを提案し、物件の魅力を高めます。

- 設備の導入: オートロック、宅配ボックス、無料Wi-Fiなど、入居者に人気の設備を導入することで、家賃下落を防ぎ、競争力を維持します。

- コスト削減:

- 管理会社の変更: 現状の管理委託料や業務内容が適正かを見直し、よりコストパフォーマンスの高い管理会社への変更をサポートします。

- 各種経費の見直し: 清掃費、共用部の電気代、保険料など、無駄なコストがないかを精査します。

空室対策は、一つの特効薬があるわけではなく、地道な分析と改善の積み重ねが重要です。 コンサルタントは、オーナーに代わってこれらの分析・実行を体系的に行い、賃貸経営の安定化を支援します。

不動産売買における戦略立案

不動産の売買は、単に仲介会社に任せるだけでなく、戦略的に進めることで結果が大きく変わります。コンサルタントは、売主または買主のエージェントとして、取引の成功を最大限にサポートします。

【売却サポート】

- 売却戦略の策定: 「いつ」「いくらで」「どのように」売るのが最適かを立案します。市場のタイミングを見極め、物件の価値を最大化する売り方を考えます。

- バリューアップ提案: 売却前に小規模なリフォームやハウスクリーニング、ホームステージング(家具や小物で室内を演出し、モデルルームのように見せる手法)を行うことで、買主への印象を良くし、高値売却や早期売却を目指します。

- 売却価格の査定: 仲介会社の査定額を鵜呑みにせず、客観的なデータに基づいて適正な売出価格を設定します。

- 仲介会社の選定・コントロール: 物件の特性に合った、販売力のある仲介会社を選定します。また、複数の仲介会社と連携し、販売活動を適切に管理・監督します。

【購入サポート】

- 購入戦略の策定: ライフプランや資産状況に基づき、どのような物件(新築or中古、マンションor戸建)をどのエリアで、いくらの予算で購入すべきかを共に考えます。

- 物件の客観的評価: 売り手側の情報だけでなく、資産価値、将来性、リスクといった観点から物件を客観的に評価します。

- デューデリジェンス(物件調査): 前述の通り、購入前に徹底的な物件調査を行い、後々のトラブルを防ぎます。

- 価格交渉の支援: 売主側の事情や物件の状況を分析し、論理的な根拠に基づいた価格交渉をサポートします。

コンサルタントは、取引の成立自体が目的ではないため、買主に対しては「この物件は買うべきではない」、売主に対しては「今は売るべきではない」という助言も躊躇なく行います。

土地開発や再開発のプロジェクト推進

個人レベルの土地活用から一歩進んで、より大規模な土地開発や、複数の地権者が関わる市街地再開発といった複雑なプロジェクトを推進するのも、不動産コンサルティングの重要な仕事です。

【業務内容】

- 事業化可能性調査(フィジビリティスタディ): プロジェクトが事業として成り立つかどうかを、市場、法規制、技術、財務などあらゆる側面から調査・分析します。

- 事業計画の策定: プロジェクトのコンセプト、スケジュール、資金計画などを具体的にまとめます。

- 権利関係の調整: 複数の地権者がいる場合、それぞれの意向を調整し、合意形成を図ります。これは再開発プロジェクトにおいて最も困難かつ重要な業務の一つです。

- 行政協議: 開発許可や建築確認など、プロジェクトを進める上で必要な行政との協議や申請手続きを代行・サポートします。

- パートナーの選定: 事業を共同で進めるデベロッパー、設計事務所、ゼネコン(建設会社)などを選定し、交渉を行います。

- プロジェクトマネジメント: プロジェクト全体の進捗、品質、コスト、リスクを管理し、計画通りに事業が完了するよう全体を統括します。

このような大規模プロジェクトは、高度な専門知識と豊富な経験、そして関係各所をまとめる調整能力が不可欠であり、不動産コンサルタントの腕の見せ所といえるでしょう。

不動産コンサルティングを利用する4つのメリット

不動産コンサルティングには費用がかかりますが、それを上回る多くのメリットが存在します。ここでは、代表的な4つのメリットを詳しく解説します。

① 専門知識に基づいた客観的なアドバイスを得られる

これが不動産コンサルティングを利用する最大のメリットと言っても過言ではありません。不動産取引に関わるプレイヤー(不動産仲介会社、ハウスメーカー、デベロッパーなど)の多くは、自社の商品やサービスを販売することで利益を得ています。そのため、彼らのアドバイスには、どうしても「自社の利益」というバイアスがかかりがちです。

例えば、ハウスメーカーに土地活用の相談をすれば、自社でアパートを建てる提案が中心になるでしょう。不動産仲介会社に相談すれば、売却を勧められる可能性が高いです。それはビジネスとして当然のことですが、必ずしもそれがクライアントにとっての最善策とは限りません。

一方、不動産コンサルタントは、特定の物件や商品を売ることを目的としていません。 彼らの報酬は、クライアントに提供するアドバイスや調査、分析そのものに対して支払われます。そのため、完全にクライアントの側に立ち、中立的かつ客観的な視点から、あらゆる選択肢を公平に比較・検討することができます。

- 「売る」か「貸す」か: 市場動向、物件の状態、クライアントのライフプランを総合的に判断し、どちらがより多くの利益をもたらすかをシミュレーションします。

- 「建て替える」か「リフォームする」か: 投資額と将来の収益性を比較し、費用対効果が最も高い選択肢を提示します。

- 「何もしない」という選択: 時には、市場の状況が悪く、無理に動くよりも現状維持が最善であるという判断を下すこともあります。これは、取引成立をゴールとする仲介会社からは出てきにくいアドバイスです。

このように、利益相反のない独立した立場から、建築・法律・税務・金融といった専門知識を駆使して提供される客観的なアドバイスは、後悔のない意思決定を行う上で極めて大きな価値を持ちます。

② 複雑な不動産問題を解決に導いてくれる

不動産に関する問題は、単純な売買や賃貸だけではありません。権利関係が複雑に絡み合っていたり、法的な制約があったりと、一般の不動産会社では対応が難しいケースも数多く存在します。

【複雑な不動産問題の例】

- 共有名義の不動産: 相続などによって兄弟姉妹で不動産を共有しているが、活用や売却の方針がまとまらない。

- 底地・借地: 他人の土地に建物を所有している(借地)、または自分の土地を他人に貸している(底地)など、所有権と利用権が分離している不動産。

- 再建築不可物件: 接道義務を満たしていないなどの理由で、現在の建物を取り壊すと新しい建物を建てられない土地。

- 境界未確定の土地: 隣地との境界がはっきりしておらず、トラブルの原因となっている。

- 市街化調整区域内の不動産: 原則として建物の建築が制限されているエリアの不動産。

このような難易度の高い問題に対して、不動産コンサルタントは解決の糸口を見つけ出します。例えば、共有名義の問題であれば、各共有者の意向を丁寧にヒアリングし、全員が納得できるような分割案(現物分割、代償分割、換価分割など)を提示し、合意形成をサポートします。

さらに、不動産の問題解決には、弁護士(法律問題)、税理士(税務問題)、司法書士(登記)、土地家屋調査士(測量・境界確定)といった、他分野の専門家との連携が不可欠です。多くの不動産コンサルタントは、こうした専門家との強固なネットワークを築いています。クライアントが個別に専門家を探して依頼するのは大変ですが、コンサルタントが司令塔(プロジェクトマネージャー)となって各専門家と連携し、ワンストップで問題を解決に導いてくれる点は、大きなメリットです。

③ 不動産取引におけるリスクを軽減できる

不動産取引には、常に様々なリスクが潜んでいます。高額な取引であるだけに、一度問題が発生するとその損害は甚大なものになりかねません。不動産コンサルタントは、プロの目でこれらのリスクを事前に洗い出し、回避するための方策を講じます。

【不動産取引に潜むリスク】

- 物理的リスク: 雨漏り、シロアリ被害、建物の傾き、給排水管の欠陥など、目に見えにくい瑕疵(欠陥)。

- 法的リスク: 建築基準法や消防法に違反している違法建築、登記されていない権利関係の存在、都市計画道路の予定地になっているなど。

- 経済的リスク: 相場よりも著しく高い価格で購入してしまう、将来的に資産価値が大幅に下落する、想定外の税金や費用が発生するなど。

- 環境的リスク: 土壌汚染、近隣の騒音・悪臭、反社会的勢力の事務所の存在など。

特に不動産購入の場面では、デューデリジェンス(買主適格性調査)と呼ばれる徹底的な物件調査が極めて重要です。不動産コンサルタントは、建築士や専門の調査会社と連携し、建物の構造的な安全性から法的な遵法性、収益物件であればレントロール(賃貸条件一覧表)の信憑性に至るまで、あらゆる角度から物件を精査します。

この調査によって、「このマンションは修繕積立金が不足しており、数年後に多額の一時金徴収が発生する可能性が高い」「この土地は過去に工場が建っており、土壌汚染の調査が必要」といった、一般の買主では気づきにくい重大なリスクを発見することができます。

こうしたリスクを事前に把握することで、取引の中止を判断したり、リスクを解消するための費用を価格交渉に反映させたりすることが可能になります。専門家によるリスクチェックは、将来の安心を手に入れるための保険のようなものだと言えるでしょう。

④ 時間や手間を大幅に削減できる

不動産に関する課題解決や意思決定には、膨大な情報収集と調査、そして関係各所との調整が必要です。

例えば、土地活用を検討する場合、

- 役所で法規制を調べる

- 複数の建築会社からプランと見積もりを取る

- 金融機関に融資の相談をする

- 市場調査のために現地の不動産会社を回る

- 税理士に税務上の影響を確認する

これらすべてを自分一人で行うのは、多大な時間と労力を要します。特に、本業で忙しい方にとっては、現実的に不可能に近いかもしれません。

不動産コンサルタントに依頼すれば、これらの煩雑な作業をすべて代行してもらえます。 クライアントは、コンサルタントから整理・分析された報告を受け、重要なポイントについて判断を下すことに集中できます。これにより、自身の本業やプライベートな時間を犠牲にすることなく、最適な不動産戦略を進めることができます。

また、専門家が間に入ることで、非効率なやり取りや無駄な交渉を避けることができ、結果的にプロジェクト全体のスピードアップにも繋がります。時間は有限な資源です。その貴重な時間を節約できることは、金銭的な価値にも換算できる大きなメリットなのです。

不動産コンサルティングの注意すべき2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、不動産コンサルティングを利用する際には注意すべき点も存在します。ここでは、代表的な2つのデメリットを解説します。これらを理解した上で、利用を検討することが重要です。

① 仲介手数料とは別に費用が発生する

これが、不動産コンサルティングの利用をためらう最も大きな理由かもしれません。不動産売買の際に支払う仲介手数料は、あくまで「成功報酬」です。つまり、契約が成立して初めて支払い義務が発生します。もし取引が成立しなければ、原則として費用はかかりません。

一方、不動産コンサルティングの費用は、アドバイスや調査・分析といった業務そのものに対する対価として支払われます。そのため、相談を開始した時点や契約を締結した時点で費用が発生し、最終的に売買などの取引が成立しなくても、支払う必要があります。

料金体系は後ほど詳しく解説しますが、時間単位の相談料、月額の顧問料、プロジェクト単位の固定報酬など様々です。スポットの相談でも数万円、本格的なプロジェクトであれば数十万円から数百万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

この「先行投資」が必要になる点が、コンサルティングのハードルを高く感じさせる要因です。しかし、ここで重要になるのが「費用対効果」の視点です。

例えば、5,000万円の不動産を売却するケースを考えてみましょう。

- ケースA(コンサルを利用しない): 仲介会社の言うままに売却し、4,800万円で成約した。

- ケースB(コンサルを利用する): 50万円のコンサルティング費用を支払い、専門的な売却戦略(バリューアップ提案や最適なタイミングの見極めなど)を立てた結果、5,000万円で成約した。

この場合、コンサルティング費用を差し引いても、手元に残る金額はケースBの方が150万円も多くなります。また、購入の場面では、コンサルタントのデューデリジェンスによって数百万円規模の修繕費が必要な欠陥が見つかれば、その分の費用を支払わずに済んだり、価格交渉で減額できたりします。

このように、目先のコンサルティング費用を惜しんだ結果、将来的により大きな損失を被ってしまう可能性があります。不動産コンサルティングの費用は、単なる「コスト(経費)」ではなく、将来の利益を最大化し、リスクを回避するための「インベストメント(投資)」であると捉えることが重要です。とはいえ、決して安い金額ではないため、依頼する前には必ず見積もりを取り、費用に見合うサービスが受けられるかを慎重に判断する必要があります。

② コンサルタントの能力に差がある

不動産コンサルティングの質は、担当するコンサルタント個人の能力、経験、そして倫理観に大きく依存します。これが2つ目の大きな注意点です。

実は、「不動産コンサルタント」という名称には、弁護士や公認会計士のような法律で定められた独占業務がありません。極端な話、誰でも今日から「不動産コンサルタント」と名乗ること自体は可能なのです。そのため、残念ながら、十分な知識や経験を持たない自称コンサルタントや、クライアントの利益よりも自身の利益を優先するような悪質な業者も存在します。

コンサルタントによって、能力や専門性には大きな差があります。

- 得意分野の違い: あるコンサルタントは相続対策に非常に強いが、不動産投資の知見は浅いかもしれません。また別のコンサルタントは、大規模な開発プロジェクトは得意でも、個人の住宅売買のサポートは不得手かもしれません。

- 経験の差: 同じような案件でも、数多くの経験を積んできたコンサルタントと、経験の浅いコンサルタントでは、提案の深みやリスク予見能力に大きな違いが出ます。

- 保有資格: 後述する「公認 不動産コンサルティングマスター」のような権威ある資格を持っているかどうかも、能力を測る一つの指標になります。

- 人間性・倫理観: 何よりも重要なのが、クライアントに対して誠実であるかどうかです。高圧的な態度を取ったり、説明が不十分だったりするコンサルタントは避けるべきです。

質の低いコンサルタントに依頼してしまうと、費用を払ったにもかかわらず、ありきたりなアドバイスしか得られなかったり、かえって事態が複雑化してしまったりするリスクさえあります。

この「コンサルタントの能力差」というデメリットを克服するためには、依頼する側が「良いコンサルタントを見極める目」を持つことが不可欠です。後の章で詳しく解説する「失敗しない不動産コンサルティング会社の選び方」を参考に、複数の会社や担当者と面談し、その実績、専門性、そして人柄を慎重に見極めるプロセスが極めて重要になります。

不動産コンサルティングの費用相場と料金体系

不動産コンサルティングを依頼する上で、最も気になるのが費用でしょう。費用は「業務内容」「プロジェクトの規模」「コンサルティング会社の規定」などによって大きく変動しますが、一般的な料金体系と費用相場を知っておくことで、見積もりの妥当性を判断する助けになります。

料金体系の種類

不動産コンサルティングの料金体系は、主に以下の4つのタイプに分類されます。複数の体系を組み合わせるケースもあります。

時間相談型

「タイムチャージ型」とも呼ばれ、コンサルティングに要した時間に応じて費用が発生する最もシンプルな料金体系です。

- 特徴: 1時間あたり〇円、という形で料金が設定されています。本格的な依頼の前に、まずは話を聞いてみたい、特定の課題について短時間でアドバイスが欲しい、といったスポットでの相談に適しています。

- メリット: 必要な時間分だけの支払いで済むため、気軽に利用しやすい。

- デメリット: 長期的な相談や複雑な案件の場合、総額がいくらになるか分かりにくく、高額になる可能性があります。

- 費用相場: 1時間あたり1万円~5万円程度が一般的です。初回相談に限り、無料や割引料金を設定している会社も多くあります。

顧問契約型

毎月一定の固定額を支払うことで、継続的にいつでも相談できるようにする契約形態です。

- 特徴: 賃貸経営の改善サポートや、長期的な資産ポートフォリオの見直しなど、継続的なアドバイスやモニタリングが必要な業務に適しています。企業の不動産部門のアウトソーシングとしても利用されます。

- メリット: 毎月の費用が固定されているため予算が立てやすい。いつでも気軽に相談できる安心感がある。

- デメリット: 相談する頻度が少ない月でも、固定額を支払う必要があります。

- 費用相場: 月額5万円~30万円程度が目安ですが、業務範囲や物件数によって大きく変動します。法人の大規模な案件では月額100万円以上になることもあります。

プロジェクト型

特定の業務(プロジェクト)の完了に対して、あらかじめ決められた総額を支払う契約形態です。「業務委託型」とも呼ばれます。

- 特徴: 「土地活用の企画立案」「相続対策プランの作成」「不動産ポートフォリオの分析レポート作成」など、ゴールが明確な業務に適しています。

- メリット: 最初に総額が確定するため、予算オーバーの心配がない。

- デメリット: プロジェクトの途中で依頼内容を追加・変更する場合、別途費用が発生することがあります。

- 費用相場: 業務の難易度や規模によって幅広く、数十万円~数百万円以上となります。例えば、個人の不動産投資分析レポート作成であれば20万~100万円、法人の大規模な土地開発計画であれば数百万円~数千万円規模になることもあります。

成功報酬型

コンサルティングによって得られた経済的利益(成功)に応じて、報酬を支払う形態です。

- 特徴: 「売却価格の上昇分」「コスト削減額」「賃料収入の増加分」など、 quantifiable(定量化可能)な成果に対して、その〇%を報酬として支払います。着手金として少額の固定費を設定し、成功報酬と組み合わせる「ハイブリッド型」も多く見られます。

- メリット: クライアントにとっては、成果が出なければ報酬を支払う必要がない(または少額で済む)ため、リスクが低い。コンサルタント側にも成果を出すための強いインセンティブが働きます。

- デメリット: 大きな成果が出た場合、結果的に報酬総額がプロジェクト型よりも高額になる可能性がある。また、「成功」の定義を契約時に明確にしておかないと、後でトラブルになる可能性があります。

- 費用相場: 成功の定義によりますが、得られた経済的利益の10%~30%程度が一般的です。例えば、コンサルタントの交渉により売却価格が200万円上乗せできた場合、その20%である40万円が報酬となるといった形です。

業務内容別の費用相場

上記の料金体系と具体的な業務内容を組み合わせた費用相場の目安を、以下の表にまとめました。これはあくまで一般的な目安であり、実際の費用は個別の案件やコンサルティング会社によって異なりますので、必ず事前に見積もりを取得してください。

| 業務内容 | 料金体系の例 | 費用相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初回相談・スポット相談 | 時間相談型 | 1時間 1万円~5万円 | 課題の整理や方向性の確認など。初回無料の場合も多い。 |

| 賃貸経営改善サポート | 顧問契約型 | 月額 5万円~30万円 | 物件規模や業務範囲(空室対策、コスト削減、修繕計画等)による。 |

| 不動産投資分析レポート | プロジェクト型 | 20万円~100万円 | 物件調査(デューデリジェンス)、収支シミュレーション、レポート作成など。 |

| 土地有効活用企画 | プロジェクト型 | 50万円~300万円以上 | 企画立案、事業計画策定、フィジビリティスタディなど。規模により変動。 |

| 相続対策コンサルティング | プロジェクト型 | 30万円~200万円 | 資産評価、分割協議サポート、生前対策プランニングなど。資産規模による。 |

| 不動産売買サポート | プロジェクト型 + 成功報酬型 | 着手金10万~50万円 + 成功報酬(※) | デューデリジェンス、価格交渉支援など。※経済的利益の10~20%が目安。 |

| 法人向け不動産戦略 | 顧問契約型 / プロジェクト型 | 個別見積もり | 企業のCRE(企業不動産)戦略立案など。案件ごとに大きく異なる。 |

費用を検討する際は、単に金額の大小で判断するのではなく、その費用で「どのようなサービスが受けられるのか」「どのような成果が期待できるのか」という費用対効果を冷静に見極めることが最も重要です。

不動産コンサルティングはどんな時に相談すべき?

「自分の悩みは、わざわざコンサルティングを依頼するほどのことだろうか?」と迷う方もいるかもしれません。ここでは、不動産コンサルティングの利用が特に有効な、具体的な4つの相談シーンを紹介します。

所有する土地や建物を有効活用したい

これは、不動産コンサルティングに寄せられる相談の中で最も多いケースの一つです。

- 親から相続した実家が空き家になっている。管理も大変だし、固定資産税もかかり続ける。

- 郊外に広い土地を持っているが、活用方法が思いつかず、ただの草むらになっている。

- 駅前の小さな土地。アパートを建てるには狭すぎるが、何かできないだろうか。

- 古い月極駐車場を経営しているが、収益性が低い。もっと効率の良い活用法はないか。

このような「塩漬け」状態の不動産は、まさに宝の持ち腐れです。自分一人で考えていても、選択肢は限られてしまいがちです。 また、建築会社や不動産会社に相談すると、前述の通り、その会社のビジネスに偏った提案をされる可能性があります。

コンサルタントに相談すれば、その土地のポテンシャルを最大限に引き出すための多様な選択肢を、客観的なデータと共に提示してくれます。アパート経営、駐車場、トランクルーム、貸店舗、太陽光発電、等価交換など、思いもよらなかった活用法が見つかるかもしれません。 それぞれの事業計画(初期投資、収益性、リスク)を比較検討し、自分の意向や資金力に最も合ったプランを選択できるため、納得感の高い意思決定が可能になります。

不動産投資を始めたいが何からすべきか分からない

不動産投資は魅力的な資産形成手段ですが、同時に大きなリスクも伴います。インターネットや書籍には情報が溢れていますが、玉石混交であり、初心者にはどれが正しい情報かを見極めるのが困難です。特に、「高利回り」「頭金ゼロ」といった甘い言葉に惹かれて安易に物件を購入し、失敗するケースは後を絶ちません。

- 不動産投資に興味はあるが、リスクが怖くて一歩を踏み出せない。

- 不動産会社のセミナーに参加したが、営業が強く、客観的な判断ができない。

- 良い物件と悪い物件を見分ける自信がない。

- 融資や税金など、専門的なことが分からず不安。

このような状況でこそ、中立的なアドバイザーである不動産コンサルタントの価値が発揮されます。 彼らは、特定の物件を売る立場にはありません。あなたの資産状況や投資目標をヒアリングした上で、そもそも「今、不動産投資を始めるべきか」という根本的な問いから一緒に考えてくれます。

投資を始めると決まれば、エリア選定、物件タイプの検討、利回り分析、リスク評価、資金計画、出口戦略の立案まで、一貫してサポートしてくれます。投資の羅針盤となる信頼できるパートナーを得ることで、感情や雰囲気に流されることなく、冷静かつ論理的な判断に基づいた不動産投資をスタートできるでしょう。

相続した不動産の扱いに困っている

相続は、多くの家庭で不動産問題が表面化するタイミングです。特に、複数の相続人がいる場合、その扱いは非常にデリケートな問題となります。

- 兄弟で実家を相続したが、誰も住む予定がない。売却したい兄と、思い出があるから残したい弟で意見が対立している。

- 複数の土地やアパートを相続したが、資産価値がいくらなのか、どう分割すれば公平なのか分からない。

- 遠方にある不動産を相続してしまった。管理もできず、どうしていいか途方に暮れている。

- 相続税の納税期限が迫っているが、手元に現金がない。

こうした状況では、当事者同士で話し合っても感情的になりがちで、話がこじれてしまうことが少なくありません。ここに第三者である不動産コンサルタントが入ることで、冷静な議論の土台を作ることができます。

コンサルタントは、まず各不動産の価値を客観的に評価し、資産全体を「見える化」します。その上で、各相続人の意向を丁寧に汲み取りながら、法的に公平で、かつ全員が納得しやすい分割案を複数提案します。「不動産を売却して現金で分ける」「一人が不動産を取得し、他の相続人には相当額の現金を支払う」など、具体的な解決策を示すことで、議論を前進させます。必要であれば、弁護士や税理士と連携し、法務・税務面からも最適な解決策を模索します。感情的な対立を、論理的な課題解決へと導くのがコンサルタントの役割です。

複数の不動産会社からの提案を客観的に評価してほしい

これは、セカンドオピニオンとしてのコンサルティング活用法です。すでに何社かの不動産会社や建築会社から、売却査定や土地活用の提案を受けているものの、どの提案が本当にベストなのか判断に迷う、というケースはよくあります。

- A社は「高く売れる」と言い、B社は「早く売るならこの価格」と言う。どちらを信じればいいのか。

- C社からはアパート建築、D社からは駐車場経営を提案された。どちらが自分の土地に適しているのか。

- 提示された事業計画の収支シミュレーションは、本当に現実的な数字なのか。

各社は自社の提案のメリットを強調するため、それぞれの言うことがもっともらしく聞こえてしまい、混乱してしまいがちです。

このような時、不動産コンサルタントに相談すれば、各社の提案内容を横並びで比較・分析し、それぞれのメリット・デメリット、そして隠れたリスクを客観的に評価してくれます。「A社の査定額は強気すぎる可能性があり、売れ残るリスクがある」「C社のアパート計画は家賃設定が楽観的すぎる」といった、プロならではの鋭い指摘を得ることができます。

利害関係のない第三者の専門家から客観的な評価を受けることで、各社の提案を冷静に判断し、最終的に自分にとって最も有利な選択をすることができます。重要な意思決定を目前にして迷った時、専門家のセカンドオピニオンは非常に心強い味方となるでしょう。

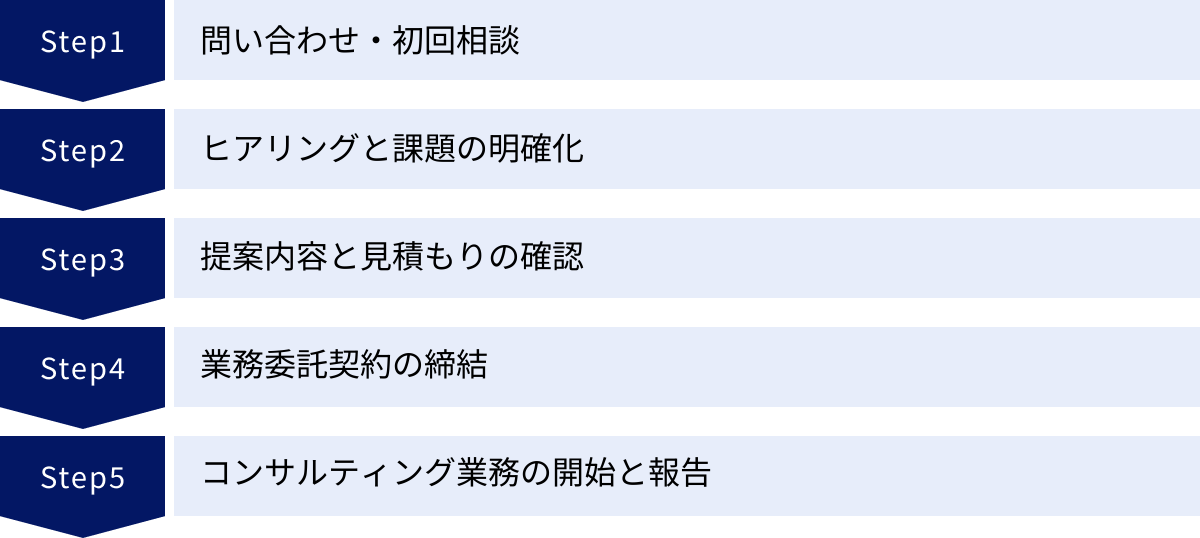

不動産コンサルティング依頼の流れ5ステップ

実際に不動産コンサルティングを依頼する場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせから業務開始までの一般的な5つのステップを解説します。

① 問い合わせ・初回相談

まずは、相談したい内容に強みを持つ不動産コンサルティング会社を探し、問い合わせをすることから始まります。会社のウェブサイトにある問い合わせフォームや、電話で連絡を取るのが一般的です。

この段階で、

- 自分の名前や連絡先

- 相談したい不動産の概要(所在地、種別など)

- 悩んでいること、相談したい内容の要点

を簡潔に伝えます。

その後、担当者から連絡があり、初回相談の日程を調整します。多くのコンサルティング会社では、初回相談(30分~1時間程度)を無料または比較的安価な料金で設定しています。この初回相談は、コンサルタントがあなたの課題を把握するための場であると同時に、あなたがそのコンサルタントや会社を評価する最初の機会でもあります。会社の雰囲気や担当者の人柄、話しやすさなどを確認しましょう。

② ヒアリングと課題の明確化

初回相談やその後の面談で、コンサルタントによる詳細なヒアリングが行われます。これは、コンサルティングの方向性を決める上で最も重要なプロセスです。

あなたは、不動産に関する悩みや現状、そして将来どうなりたいかという希望や目標を、できるだけ具体的に伝えます。

- 所有不動産に関する資料(登記簿謄本、公図、測量図、固定資産税納税通知書など)

- 家族構成や資産状況

- これまでの経緯や、他の専門家に相談した経験

などを包み隠さず話すことが、的確なアドバイスを得るための鍵となります。

コンサルタントは、あなたの話をじっくりと聞き、専門的な質問を投げかけながら、問題の本質を探っていきます。このヒアリングを通じて、漠然としていたあなたの悩みが、解決すべき具体的な「課題」として明確化されていきます。信頼できるコンサルタントは、このヒアリングのプロセスを非常に丁寧に行います。

③ 提案内容と見積もりの確認

ヒアリングによって課題が明確になると、コンサルタントはそれを解決するための具体的な業務内容をまとめた「提案書」と、それにかかる費用を記した「見積書」を作成し、提示します。

【提案書に含まれる内容の例】

- 現状分析と課題の整理: ヒアリング内容の再確認

- コンサルティングの目的・ゴール: 何を達成するのか

- 具体的な業務内容: どのような調査や分析、サポートを行うのか

- 業務の進め方とスケジュール: いつまでに、どのようなステップで進めるのか

- 成果物: どのような報告書や資料が提出されるのか

【見積書に含まれる内容の例】

- 料金体系: 時間相談型、プロジェクト型などの別

- 具体的な費用: 項目ごとの単価や総額

- 支払いのタイミングと方法

- 追加費用が発生するケースの明記

この提案書と見積書の内容を十分に確認し、不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。業務の範囲はどこまでか、費用はどこまで含まれているのかを、ここで完全にクリアにしておくことが、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。内容に納得できなければ、この段階で断ることももちろん可能です。

④ 業務委託契約の締結

提案内容と見積もりに合意したら、正式に業務を依頼するための「不動産コンサルティング業務委託契約」を締結します。

契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。署名・捺印する前に、必ず以下の項目を隅々まで確認しましょう。

- 業務の範囲: 提案書の内容が正確に反映されているか。

- 契約期間: いつからいつまでか。

- 報酬額と支払条件: 見積書通りの内容か。

- 成果物の納期と仕様

- 守秘義務に関する条項: あなたの情報が外部に漏れないよう規定されているか。

- 契約の解除に関する条項: やむを得ず中途解約する場合の条件。

小さな文字で書かれた部分も含めてしっかりと読み込み、少しでも疑問があれば担当者に説明を求めましょう。双方が内容を完全に理解し、合意した上で契約を締結します。

⑤ コンサルティング業務の開始と報告

契約締結後、いよいよコンサルティング業務がスタートします。コンサルタントは、契約内容に基づき、現地調査、役所調査、市場分析、資料作成などの業務を進めていきます。

業務の進捗状況については、定期的に報告(レポーティング)が行われます。報告の形式は、対面での打ち合わせ、電話やメール、書面での報告書など、契約内容によって様々です。

あなたはこの報告を通じて、業務が計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じてコンサルタントと意見交換を行います。コンサルティングは、コンサルタントにすべてを丸投げするのではなく、あなたとコンサルタントが二人三脚でゴールを目指す共同作業です。密なコミュニケーションを取りながら、課題解決に向けて進んでいくことになります。そして最終的に、調査分析結果や提案をまとめた最終報告書が提出され、業務が完了します。

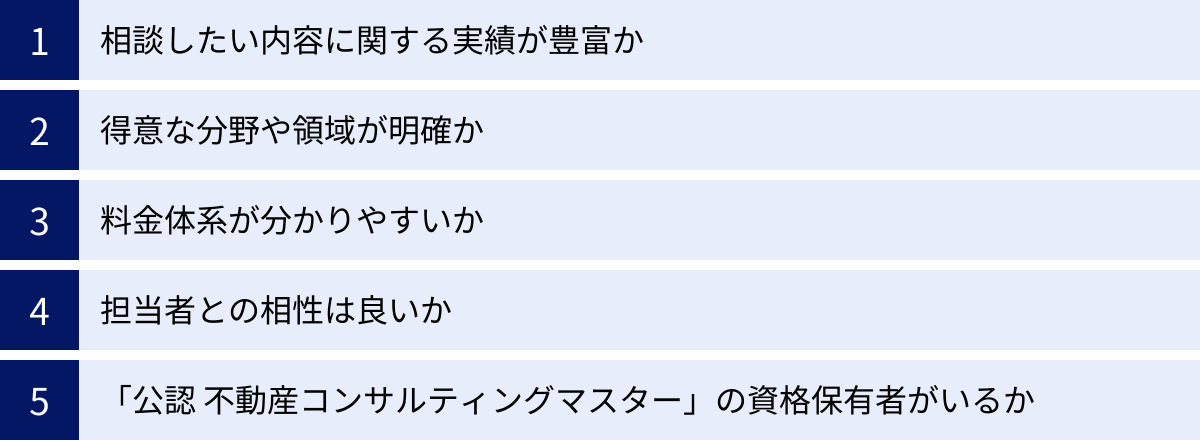

失敗しない不動産コンサルティング会社の選び方5つのポイント

コンサルタントの能力に差がある以上、どの会社、どの担当者に依頼するかは、プロジェクトの成否を分ける極めて重要な要素です。ここでは、信頼できる不動産コンサルティング会社を選ぶための5つのポイントを解説します。

① 相談したい内容に関する実績が豊富か

不動産コンサルティングと一言で言っても、その業務範囲は非常に広範です。したがって、まずは自分が相談したい分野において、豊富な実績を持つ会社を選ぶことが大前提となります。

- 相続対策の相談なら、相続案件を数多く手掛け、税理士や弁護士との連携に慣れている会社。

- 不動産投資の相談なら、投資分析やデューデリジェンスの実績が豊富で、市場動向に精通している会社。

- 土地活用の相談なら、様々な活用パターンの企画・事業化を成功させてきた実績のある会社。

会社のウェブサイトには、過去のコンサルティング事例が(個人情報や企業情報を伏せた形で)掲載されていることが多いので、必ずチェックしましょう。ただし、ウェブサイトの情報だけでは不十分な場合もあります。初回相談や面談の際に、「私のケースと似たような案件を扱った経験はありますか?」と直接質問し、具体的な(ただし守秘義務に反しない範囲での)話を聞いてみるのが効果的です。経験豊富なコンサルタントであれば、過去の事例を交えながら分かりやすく説明してくれるはずです。

② 得意な分野や領域が明確か

実績と関連しますが、その会社が「何を得意としているのか」「どのような領域に強みを持っているのか」が明確であることも重要なポイントです。

「不動産のことなら何でもお任せください」と謳っている会社よりも、「当社は個人の資産形成と相続対策に特化しています」「法人向けのCRE戦略コンサルティングが強みです」といったように、専門分野を明確に打ち出している会社の方が、その分野における深い知見やノウハウを期待できます。

これは医師に例えると分かりやすいでしょう。風邪をひいた時は内科医に行きますが、骨折した時は整形外科医に行きます。「何でも診ます」という医師よりも、特定の分野を極めた専門医の方が信頼できるのと同じです。

会社のウェブサイトやパンフレット、代表者の経歴や出版物などから、その会社の得意分野や専門性を見極めましょう。自分の相談内容と、会社の得意分野が合致していることが、質の高いコンサルティングを受けるための第一歩です。

③ 料金体系が分かりやすいか

費用の問題は非常にデリケートであり、ここが不明瞭な会社は避けるべきです。信頼できるコンサルティング会社は、料金体系をウェブサイトなどで公開しており、問い合わせに対しても明確に回答してくれます。

初回相談の際に、以下の点を確認しましょう。

- 料金体系の種類: どの料金体系(時間、顧問、プロジェクト、成功報酬)が適用されるのか。

- 見積もりの根拠: なぜその金額になるのか、具体的な内訳を説明してくれるか。

- 追加費用の有無: 契約した業務範囲以外に、別途費用が発生する可能性があるか。その場合、どのようなケースで、いくらくらいかかるのか。

- 費用の発生タイミング: いつ、どの段階で費用が発生するのか。

これらの質問に対して、曖昧な答えを返したり、説明を渋ったりするような会社は要注意です。契約前に料金について誠実に、かつ分かりやすく説明してくれる会社を選びましょう。

④ 担当者との相性は良いか

不動産コンサルティングは、数ヶ月から時には数年にわたる長期的な付き合いになることもあります。そのため、担当者個人との相性、つまり人間関係の良し悪しも、見過ごせない重要な要素です。

どれだけ優れた知識や実績を持つコンサルタントでも、相性が悪ければ円滑なコミュニケーションは望めません。

- こちらの話を親身になって、真摯に聞いてくれるか?

- 専門用語を並べるだけでなく、素人にも分かるように平易な言葉で説明してくれるか?

- 高圧的な態度や、こちらの意見を軽視するような言動はないか?

- 質問に対して、迅速かつ誠実に対応してくれるか?

- 人として信頼できる、と感じられるか?

初回相談や面談は、こうした担当者の人柄やコミュニケーションスタイルを見極める絶好の機会です。「この人になら、自分の大切な資産のことを安心して任せられる」と思えるかどうか、自分の直感を信じることも大切です。もし担当者と合わないと感じた場合は、担当者の変更を申し出るか、別の会社を検討することをおすすめします。

⑤ 「公認 不動産コンサルティングマスター」の資格保有者がいるか

コンサルタントの能力を見極める客観的な指標として、資格の有無を確認することも有効です。数ある不動産関連資格の中でも、コンサルティング業務において特に高い信頼性を持つのが「公認 不動産コンサルティングマスター」です。

この資格は、不動産コンサルティング技能試験・登録制度に基づくもので、一定の要件を満たした専門家のみが名乗ることを許されています。資格保有者が在籍しているかどうかは、その会社の専門性の高さを測る一つのバロメーターになります。この資格の詳細については、次の章で詳しく解説します。

信頼の証「公認 不動産コンサルティングマスター」とは

「不動産コンサルタント」は誰でも名乗れますが、「公認 不動産コンサルティングマスター」は違います。これは、不動産コンサルティング業務に関する知識や技能が一定水準以上にあることを国が認めた、権威ある公的資格です。

国土交通大臣認定の公的資格

「公認 不動産コンサルティングマスター」は、1999年(平成11年)に創設された制度で、公益財団法人不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、登録を受けることで認定されます。この制度は、不動産特定共同事業法の改正に伴い、国土交通大臣の登録を受けた証明事業として位置づけられています。(参照:公益財団法人不動産流通推進センター 公式サイト)

この資格の特筆すべき点は、その受験資格の厳しさにあります。受験するためには、以下のいずれかの国家資格を保有し、登録後5年以上の実務経験が必要です。

- 宅地建物取引士

- 不動産鑑定士

- 一級建築士

つまり、すでに不動産・建築分野の第一線で活躍しているプロフェッショナルが、さらなるステップアップとして挑戦する資格なのです。

試験は択一式と記述式で行われ、その内容は「事業・実務」「経済」「金融」「税制」「法律」「建築」の6科目から構成されています。不動産コンサルティングに必要な高度かつ幅広い専門知識が問われる、難易度の高い試験です。

さらに、資格取得後も5年ごとの更新が義務付けられており、更新のためには所定の講座を受講しなければなりません。これにより、資格保有者は常に最新の知識や法令、市場動向を学び続けていることが担保されています。

資格保有者に相談するメリット

公認 不動産コンサルティングマスターの資格保有者に相談することには、以下のような明確なメリットがあります。

- 高い専門性と知識レベルの保証: 厳しい試験を突破しているため、不動産コンサルティングに必要な幅広い分野の専門知識が一定水準以上であることが客観的に証明されています。付け焼き刃の知識ではない、体系的な知見に基づいたアドバイスが期待できます。

- 豊富な実務経験: 最低でも5年以上の実務経験がなければ受験すらできないため、資格保有者は例外なく経験豊富な実務家です。理論だけでなく、現場で培われた実践的なノウハウを持っています。

- 高い倫理観: 資格制度では、業務における高い倫理観も求められています。クライアントの利益を最優先し、誠実に業務を遂行することが期待されます。万が一、不誠実な行為があれば、資格登録の消除といった厳しい処分が下される可能性もあります。

- 客観的な信頼性の指標: 数多くの不動産コンサルタントの中から、誰を信頼すれば良いか迷った時に、この資格の有無は「信頼できる専門家」を見分けるための分かりやすい目印となります。

もちろん、資格を持っていない優秀なコンサルタントもたくさんいますが、特に初めてコンサルティングを依頼する場合や、どの会社を選べばよいか分からない場合には、公認 不動産コンサルティングマスターが在籍しているかどうかを、会社選びの一つの重要な基準にすることをおすすめします。資格保有者の検索は、不動産流通推進センターのウェブサイトから行うことができます。

【厳選】おすすめの不動産コンサルティング会社5選

ここでは、それぞれに特徴のある不動産コンサルティング会社を5社紹介します。各社の得意分野や強みを理解し、自分の相談内容に合った会社を選ぶ際の参考にしてください。

(※ここでの紹介は特定のサービスを推奨するものではなく、あくまで一般的な情報提供を目的としています。)

① さくら事務所

【特徴】

さくら事務所は、1999年に設立された、日本で初めて「個人向け不動産コンサルティング」を専門に掲げた会社です。最大の強みは、特定の不動産会社や工務店と提携せず、物件の売買仲介も行わない「完全な独立・中立性」を貫いている点です。依頼者の利益のみを追求する姿勢が、多くの個人客から高い支持を得ています。また、ホームインスペクション(住宅診断)のパイオニア的存在としても知られており、建物の専門的な知見に基づいたコンサルティングに定評があります。

(参照:株式会社さくら事務所 公式サイト)

【得意分野】

- ホームインスペクション(住宅診断・内覧会同行)

- マンション管理組合向けコンサルティング

- 個人向けの不動産売買サポート(セカンドオピニオン)

- 新築マンション・一戸建ての契約前コンサルティング

② 株式会社長嶋修オフィス

【特徴】

代表の長嶋修氏は、テレビや雑誌など多くのメディアで活躍する、業界では非常に著名な不動産コンサルタントです。株式会社長嶋修オフィスのコンサルティングは、個別の不動産の問題解決に留まらず、マクロ経済の動向や金融市場、社会情勢といった大きな視点から、個人の資産をどう守り、形成していくかという長期的な戦略立案に強みを持っています。国内外の不動産市況に関する深い洞察に基づいたアドバイスは、特に不動産投資家や資産家から高く評価されています。

(参照:株式会社長嶋修オフィス 公式サイト)

【得意分野】

- 個人の資産形成・防衛コンサルティング

- 不動産投資戦略の立案・分析

- 不動産市況分析と将来予測

- メディア出演や講演、執筆活動

③ 三井不動産リアルティ株式会社

【特徴】

「三井のリハウス」ブランドで知られる、国内最大手の不動産仲介会社です。同社が提供する不動産コンサルティングは、大手ならではの圧倒的な情報量と全国規模のネットワークが最大の武器です。長年の仲介業務で蓄積された豊富な取引事例データに基づき、精度の高い市場分析や価格査定が可能です。個人顧客の資産活用や相続対策から、法人向けのCRE(企業不動産)戦略まで、幅広いニーズに対応できる総合力が魅力です。

(参照:三井不動産リアルティ株式会社 公式サイト)

【得意分野】

- 個人富裕層向け資産コンサルティング

- 相続・事業承継対策

- 土地の有効活用提案

- 法人向け不動産ソリューション(CRE戦略)

④ 住友不動産販売株式会社

【特徴】

三井不動産リアルティと並ぶ、大手不動産仲介会社です。住友不動産販売のコンサルティングも、全国に広がる店舗網を活かした、地域に密着したきめ細やかなサービスに強みがあります。各地域の市場動向に精通した営業担当者が、売買や買いかえ、相続といった個人顧客の身近な悩みに対して、豊富な実績を基に的確なアドバイスを提供します。大手ならではの安心感と、地域に根差した対応力を両立しているのが特徴です。

(参照:住友不動産販売株式会社 公式サイト)

【得意分野】

- 個人顧客の資産コンサルティング

- 不動産の売却・購入・買いかえ相談

- 相続・贈与に関する相談

- 投資用・事業用不動産の取り扱い

⑤ 株式会社エリア・パーキング

【特徴】

社名が示す通り、駐車場の運営・経営に特化したユニークなコンサルティング会社です。土地の有効活用を考えたとき、駐車場経営は有力な選択肢の一つですが、そのノウハウは非常に専門的です。エリア・パーキングは、立地調査や市場分析から、最適な駐車場形態(月極かコインパーキングかなど)の選定、収支シミュレーション、さらにはオープン後の運営管理まで、駐車場経営に関するあらゆるプロセスをワンストップでサポートします。土地活用の中でも特に駐車場に関心がある場合には、非常に頼りになる専門家集団です。

(参照:株式会社エリア・パーキング 公式サイト)

【得意分野】

- 駐車場経営コンサルティング

- コインパーキング、月極駐車場の企画・運営

- 遊休地の有効活用提案(駐車場に特化)

- 既存駐車場の収益改善

まとめ

本記事では、不動産コンサルティングの仕事内容から費用、選び方までを包括的に解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 不動産コンサルティングは、中立・客観的な立場でクライアントの不動産に関する課題を解決し、利益の最大化を支援する専門サービスです。取引の成立を目的とする不動産仲介とは、その役割と立場が根本的に異なります。

- その仕事内容は、土地の有効活用、不動産投資、相続対策、賃貸経営改善、売買戦略立案など多岐にわたり、専門知識を駆使してクライアントにとっての最適解を導き出します。

- 利用するメリットは、「①客観的なアドバイス」「②複雑な問題の解決」「③リスクの軽減」「④時間・手間の削減」に集約されます。一方で、「①費用が発生する」「②コンサルタントの能力に差がある」というデメリットも理解しておく必要があります。

- 費用は決して安くありませんが、それは将来の損失を防ぎ、利益を拡大するための「投資」と捉える視点が重要です。

- 失敗しないコンサルティング会社を選ぶためには、「①実績」「②得意分野」「③料金の分かりやすさ」「④担当者との相性」、そして信頼の証である「⑤公認 不動産コンサルティングマスター」の資格の有無をチェックすることが不可欠です。

不動産は、私たちの生活と資産に深く関わる大切な存在です。しかし、そのポテンシャルを十分に引き出せていないケースや、問題を抱えたまま放置されているケースは少なくありません。もしあなたが不動産に関する何らかの悩みや課題を抱えているのであれば、一人で抱え込まずに、専門家である不動産コンサルタントに相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

信頼できるパートナーを見つけることができれば、それはあなたの不動産に関する悩みを解決するだけでなく、あなたの資産価値を未来に向けて大きく向上させるための、最も確実な一歩となるはずです。