現代社会において、気候変動や生物多様性の喪失、資源の枯渇といった環境問題は、人類共通の喫緊の課題となっています。こうした状況を背景に、環境保全と経済活動の両立を目指す専門家、「環境コンサルタント」の重要性が急速に高まっています。

この記事では、環境コンサルタントという仕事に興味を持つ方々に向けて、その具体的な仕事内容から、やりがい、年収、キャリアパス、そして将来性に至るまで、網羅的に詳しく解説します。環境コンサルタントになるための具体的なステップや、求められるスキル、役立つ資格についても深掘りしていきますので、キャリアチェンジを検討している方や、これから就職活動を始める学生の方も、ぜひ参考にしてください。

目次

環境コンサルタントとは

環境コンサルタントとは、環境問題に関する高度な専門知識と技術を駆使して、官公庁や民間企業が抱える課題の解決を支援する専門家です。クライアントの依頼に基づき、環境に関する調査・分析、問題点の特定、具体的な対策の立案、そして施策の実行支援まで、一連のコンサルティングサービスを提供します。

環境問題は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、廃棄物問題、生態系保全、地球温暖化対策など、非常に多岐にわたります。環境コンサルタントは、これらの多様な分野の中から自身の専門領域を持ち、科学的・客観的なデータに基づいて最適な解決策を導き出します。

近年、環境コンサルタントの役割はますます重要になっています。その背景には、以下のような社会的な潮流があります。

- SDGs(持続可能な開発目標)の浸透:2015年に国連で採択されたSDGsは、世界共通の目標として広く認知され、国や企業は持続可能性を意識した活動を強く求められるようになりました。環境コンサルタントは、SDGs達成に向けた具体的な取り組みを計画・実行する上で不可欠な存在です。

- ESG投資の拡大:投資家が企業の価値を測る際に、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを重視する「ESG投資」が世界の潮流となっています。企業は、環境負荷の低減や情報開示を積極的に行わなければ、資金調達が困難になる時代を迎えつつあり、専門的な知見を持つコンサルタントの需要が高まっています。

- 脱炭素社会への移行:パリ協定を契機に、世界各国がカーボンニュートラルの実現を目標に掲げています。企業には温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告や、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの徹底などが求められており、これらの複雑な取り組みを支援するコンサルタントの役割は大きいものがあります。

- 環境関連法規制の強化:国内外で環境保全に関する法規制は年々強化・複雑化しています。企業がコンプライアンス(法令遵守)を徹底し、事業活動を持続させるためには、法規制の動向を正確に把握し、適切に対応する必要があり、そのための専門的なアドバイスが求められます。

このように、環境コンサルタントは単に「環境を守る」だけでなく、クライアントである国や企業の持続的な成長と発展を、環境という側面から支える戦略的パートナーとしての役割を担っています。法律、経済、経営、科学技術など、幅広い知識を総動員して、複雑に絡み合った課題を解決に導く、非常に知的な挑戦が求められる仕事です。

環境コンサルタントの仕事内容

環境コンサルタントの仕事は、クライアントの種類や専門とする分野によって大きく異なります。ここでは、「クライアント別」「分野別」に主な業務内容を整理し、一般的な仕事の流れについても解説します。

【クライアント別】主な業務内容

環境コンサルタントが対峙するクライアントは、主に「官公庁」と「民間企業」の2つに大別されます。それぞれに求められる役割や業務内容は異なります。

官公庁向けの業務

国や地方自治体といった官公庁は、環境政策の立案や公共事業の実施主体であり、環境コンサルタントにとって主要なクライアントの一つです。

主な業務としては、以下のようなものが挙げられます。

- 環境アセスメント(環境影響評価):道路やダム、大規模な開発事業などを実施する際に、その事業が周辺の環境(大気、水質、生態系、景観など)にどのような影響を与えるかを事前に調査・予測・評価します。調査結果は報告書にまとめられ、事業計画の見直しや環境保全措置の検討に活用されます。これは環境コンサルタントの代表的な業務の一つです。

- 環境基本計画・各種計画の策定支援:国や自治体が定める「環境基本計画」や、「地球温暖化対策実行計画」「生物多様性地域戦略」といった個別分野の計画策定を支援します。地域の環境現状の分析、将来予測、目標設定、具体的な施策の検討など、専門的な知見を提供して計画づくりをサポートします。

- 環境調査・モニタリング:河川の水質調査、大気汚染状況の常時監視、希少な動植物の生息状況調査など、地域の環境状態を把握するための各種調査・モニタリング業務を請け負います。

- 法規制・制度に関する調査:国内外の新たな環境関連法規や政策動向を調査・分析し、行政の施策立案に役立つ情報を提供します。

- 合意形成支援:公共事業や環境施設の建設などにおいて、地域住民や関係者との合意形成を円滑に進めるための説明会の開催支援や、意見調整のサポートを行うこともあります。

官公庁向けの業務は、公共性が高く、より良い社会基盤や環境政策の形成に直接貢献できるという特徴があります。

民間企業向けの業務

民間企業は、事業活動を行う上でさまざまな環境関連の課題に直面します。環境コンサルタントは、企業が環境リスクを低減し、環境への取り組みを企業価値向上につなげるための支援を行います。

主な業務は以下の通りです。

- 環境マネジメントシステム(ISO14001)の構築・運用支援:企業が環境方針を定め、継続的に環境改善を進めるための国際規格「ISO14001」の認証取得をサポートします。現状分析からマニュアル作成、内部監査員の育成、審査対応まで、一貫して支援します。

- 省エネ・再エネ導入コンサルティング:工場のエネルギー使用状況を診断し、具体的な省エネ改善策を提案します。また、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の導入計画策定や、経済性評価なども行い、企業の脱炭素経営を支援します。

- 土壌・地下水汚染対策:工場跡地などで土壌汚染が発覚した場合、汚染状況の調査から浄化計画の策定、行政への報告、対策工事の監理まで、一連の対応をサポートします。

- 廃棄物管理・3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進:廃棄物の排出量削減や、リサイクル率向上のための具体的な手法を提案します。適正な廃棄物処理方法に関するアドバイスや、循環型ビジネスモデル(サーキュラーエコノミー)への移行支援も行います。

- CSR/ESG/サステナビリティ報告書の作成支援:企業が発行する統合報告書やサステナビリティレポートなどにおいて、環境側面の情報開示を支援します。GHG排出量の算定(Scope1,2,3)、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った情報開示など、専門的な内容をサポートします。

- 環境デューデリジェンス:M&A(企業の合併・買収)の際に、対象企業が抱える土壌汚染やアスベスト、PCB(ポリ塩化ビフェニル)といった環境関連の潜在的リスク(負債)を調査・評価します。

民間企業向けの業務は、企業の経営課題に深く踏み込み、環境保全と経済性の両立という難題に挑むという特徴があります。

【分野別】主な業務領域

環境コンサルタントは、それぞれが専門とする分野を持っています。ここでは代表的な4つの業務領域を紹介します。

自然環境分野

生態系や生物多様性の保全を専門とする分野です。

- 動植物調査:特定のエリアに生息・生育する哺乳類、鳥類、昆虫類、植物などの種類や個体数を調査します。

- 生態系調査:河川、湖沼、干潟、森林などの生態系の構造や機能を調査し、その健全性を評価します。

- 自然再生事業:失われた湿地や里山などを、かつての自然に近い状態に再生するための計画策定や施工管理を行います。

- ビオトープの計画・設計:開発区域内において、野生生物の生息空間(ビオトープ)を創出・保全するための計画を立てます。

フィールドワークが中心となることが多く、生物や自然に対する深い知識と愛情が求められます。

生活環境分野

私たちの生活に身近な環境問題を扱う分野です。

- 大気環境:工場や自動車から排出される大気汚染物質(NOx、SOxなど)の濃度測定や、拡散シミュレーションによる影響予測を行います。

- 水環境:河川や湖沼、海域の水質調査、工場排水の分析、生活排水による汚濁負荷量の算定などを行います。

- 騒音・振動:建設工事や工場、道路交通などから発生する騒音・振動の測定・評価、対策の立案を行います。

- 悪臭:工場や事業場から発生する悪臭の原因物質を特定し、脱臭装置の選定など対策を提案します。

環境基準や法令に関する正確な知識と、測定・分析に関する技術力が重要になります。

環境化学・廃棄物分野

化学物質や廃棄物に関する専門知識を活かす分野です。

- 土壌・地下水汚染調査・対策:特定有害物質(鉛、六価クロム、揮発性有機化合物など)による汚染の範囲や深度を調査し、掘削除去や原位置浄化といった対策工法を計画します。

- 化学物質管理支援:PRTR法や化管法などに基づき、企業が使用する化学物質の管理体制構築を支援します。

- 廃棄物処理・リサイクル計画:廃棄物の分析、処理施設の計画・設計、最終処分場の維持管理計画策定、リサイクル技術の導入支援などを行います。

化学の知識や関連法規への深い理解が不可欠です。

地球環境分野

地球規模の環境問題、特に気候変動に関連する業務を扱う、近年需要が急増している分野です。

- 温室効果ガス(GHG)排出量算定・削減支援:企業のサプライチェーン全体(Scope1〜3)におけるGHG排出量を算定し、SBT(科学的根拠に基づく目標)などの目標設定、具体的な削減計画の策定を支援します。

- 再生可能エネルギー導入支援:太陽光、風力、バイオマスなどの再エネ導入ポテンシャルの調査、事業性評価(F/S)、導入計画の策定を行います。

- 気候変動適応策の立案:気候変動によって今後顕在化するリスク(豪雨の激甚化、猛暑の頻発など)を評価し、インフラや事業活動をそれらに適応させるための計画を策定します。

- カーボン・クレジット創出支援:森林保全や省エネ活動によって生まれたGHG削減・吸収量を、市場で取引可能なクレジットとして認証を受けるための手続きを支援します。

最新の国際的な動向や政策、科学的知見を常に追い続ける必要があります。

仕事の進め方の一例

プロジェクトによって異なりますが、環境コンサルタントの仕事は一般的に「調査・分析」→「対策の立案」→「施策の実行」というプロセスで進められます。

調査・分析・測定

まず、課題解決の基礎となる客観的なデータを収集・分析します。

文献調査や現地でのヒアリングに加え、実際に現場に赴いてサンプリング(水、土、大気など)や測定(騒音、振動など)、生物調査を行います。近年では、ドローンを用いた広範囲の植生調査や、GIS(地理情報システム)を活用した空間的なデータ解析、センサー技術によるリアルタイムモニタリングなど、最新テクノロジーを駆使することも増えています。この段階で得られたデータの質が、その後の提案の質を大きく左右するため、非常に重要なフェーズです。

対策の立案

調査・分析結果に基づき、クライアントが抱える課題を解決するための具体的な対策を立案します。

例えば、土壌汚染が確認された場合、「掘削除去」「原位置浄化」「封じ込め」といった複数の対策工法をリストアップします。そして、それぞれの工法について、浄化効果、コスト、工期、周辺環境への影響などを多角的に比較検討し、クライアントにとって最も合理的で最適な解決策を提案書としてまとめ、プレゼンテーションを行います。ここでは、専門知識だけでなく、論理的思考力や課題解決能力が問われます。

施策の実行

クライアントが提案内容に合意すれば、施策の実行フェーズに移ります。

コンサルタントは、プロジェクトマネージャーとして計画が円滑に進むよう管理・支援します。例えば、対策工事の施工業者を選定・監理したり、行政への届出や許認可手続きを代行したり、地域住民への説明会を開催したりします。また、施策実施後の効果測定(モニタリング)を行い、計画通りの成果が出ているかを確認し、必要に応じて改善策を提案することもあります。関係各所との調整が多く、高いコミュニケーション能力が求められるフェーズです。

環境コンサルタントのやりがいと厳しさ

環境コンサルタントは、社会に大きく貢献できる魅力的な仕事ですが、一方で厳しい側面も持ち合わせています。ここでは、その両面を詳しく見ていきましょう。

社会貢献性の高さを実感できる

環境コンサルタントの最大のやりがいは、自らの仕事が地球環境の保全や持続可能な社会の実現に直接つながっていると実感できる点にあります。

例えば、自分が担当したプロジェクトによって、汚染されていた河川の水質が改善し、魚が戻ってきた様子を目の当たりにしたり、企業のCO2排出量が大幅に削減され、クライアントから感謝されたりした時、大きな喜びと使命感を覚えるでしょう。自分の専門知識や技術が、目に見える形で社会の課題解決に貢献し、未来の世代により良い環境を残す一助となっているという感覚は、他の仕事では得難いものです。環境問題という大きなテーマに取り組むことで、日々の業務に高いモチベーションと誇りを持つことができます。

専門性が身につき成長できる

環境コンサルタントの仕事は、常に学び続けることが求められます。環境関連の法律や技術は日々進化し、新しい課題も次々と生まれます。そのため、常に最新の知識や情報をキャッチアップし、自身の専門性を高め続ける必要があります。

一つのプロジェクトを終えるごとに、新たな知見やスキルが蓄積されていきます。生態系、化学、土木、法律、経済など、多様な分野の知識に触れる機会も多く、知的好奇心が旺盛な人にとっては非常に刺激的な環境です。困難な課題に対して、自らの頭で考え、調査し、解決策を導き出すプロセスを通じて、問題解決能力や論理的思考力が飛躍的に向上します。このように、プロフェッショナルとして常に成長し続けられる点も、大きなやりがいの一つです。

大きな達成感を得られる

環境コンサルティングのプロジェクトは、数ヶ月から数年に及ぶ長期間のものも少なくありません。その過程では、予期せぬトラブルや困難な交渉など、多くの壁に直面します。

現地での過酷な調査、膨大なデータの分析、深夜に及ぶ報告書の作成、クライアントや関係者との度重なる調整など、決して楽な道のりではありません。しかし、そうした困難を乗り越え、チーム一丸となってプロジェクトを完遂させた時の達成感は格別です。複雑なパズルを解き明かすように課題を解決し、最終的にクライアントや社会に価値を提供できたという事実は、大きな自信と次への活力につながります。

仕事の厳しさ

多くのやりがいがある一方で、環境コンサルタントの仕事には厳しさも伴います。

- 責任の重さ:コンサルタントの提案は、クライアントの経営や公共事業の方向性を大きく左右します。時には、億単位の投資判断に関わることもあります。誤った分析や判断は、クライアントに大きな損害を与えたり、環境に悪影響を及ぼしたりする可能性もあるため、常に大きな責任とプレッシャーが伴います。

- 業務のハードさ:業務内容は多岐にわたり、体力と精神力の両方が求められます。夏場の炎天下や冬の寒さの中でのフィールドワーク、重い機材を運んでの山中での調査など、体力的に厳しい場面も少なくありません。一方で、オフィスでは膨大なデータと向き合い、緻密な報告書を期限内に作成する必要があり、デスクワークの負担も大きいです。特に納期前やトラブル発生時は、残業が続くこともあります。

- 利害関係の調整:環境問題は、経済的利益と対立することが少なくありません。例えば、コストを抑えたい企業側と、厳格な環境保全を求める行政や地域住民との間で板挟みになることもあります。それぞれの立場を理解し、粘り強く交渉しながら、全員が納得できる着地点を見つけ出すという、精神的にタフな調整能力が求められます。

- 継続的な学習の必要性:やりがいであると同時に、厳しさでもあります。専門家として信頼を維持するためには、業務時間外にも自己研鑽を続け、常に知識をアップデートし続けなければなりません。この絶え間ない学習意欲を維持することが難しいと感じる人もいるかもしれません。

これらの厳しさを理解した上で、それでもなお社会貢献や自己成長に魅力を感じる人が、環境コンサルタントとして長く活躍できるでしょう。

環境コンサルタントの年収

環境コンサルタントの年収は、勤務先の企業規模、本人の経験年数、専門性、保有資格などによって大きく変動します。ここでは、一般的な傾向について解説します。

厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、環境コンサルタントの平均年収は686.6万円とされています。ただし、これはあくまで全体の平均値であり、実際には幅広い年収分布が存在します。

(参照:厚生労働省職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag 環境コンサルタント)

一般的に、キャリアのステージごとに年収は次のように推移する傾向があります。

| キャリア段階 | 年収レンジ(目安) | 主な役割 |

|---|---|---|

| 若手・未経験(20代) | 350万円~550万円 | 先輩コンサルタントの補助業務が中心。調査、データ整理、資料作成などを担当し、OJTで基礎を学ぶ。 |

| 中堅(30代) | 500万円~800万円 | 主担当としてプロジェクトの一部または全体を任される。後輩の指導も担うようになる。専門性が確立してくる時期。 |

| シニア・管理職(40代以上) | 700万円~1,200万円以上 | 複数のプロジェクトを統括するプロジェクトマネージャーや、特定の専門分野を極めたスペシャリスト。経営層に近い役割を担うことも。 |

| 独立・パートナー | 1,000万円~数千万円 | 自身のコンサルティングファームを経営する、あるいは大手コンサルティングファームのパートナークラス。 |

年収を左右する主な要因

- 企業規模と種類:一般的に、外資系コンサルティングファームや大手総合建設コンサルタントは給与水準が高い傾向にあります。一方で、特定の分野に特化した専門コンサルティング会社やNPO法人などは、規模や収益構造によって年収が異なります。

- 経験と専門性:経験年数が長くなるほど、また、需要の高い専門分野(例:気候変動、ESG、土壌汚染など)での実績が豊富であるほど、年収は高くなります。

- 保有資格:「技術士(環境部門)」のような難易度の高い国家資格を保有していると、資格手当が支給されたり、昇進・昇給で有利になったりすることが多く、年収アップに直結します。

- 語学力:特に英語力が高く、海外プロジェクトや外資系クライアントに対応できる人材は、より高い報酬を得られる可能性があります。

環境コンサルタントは専門職であるため、スキルと経験を積むことで着実に年収を上げていくことが可能な職業と言えるでしょう。

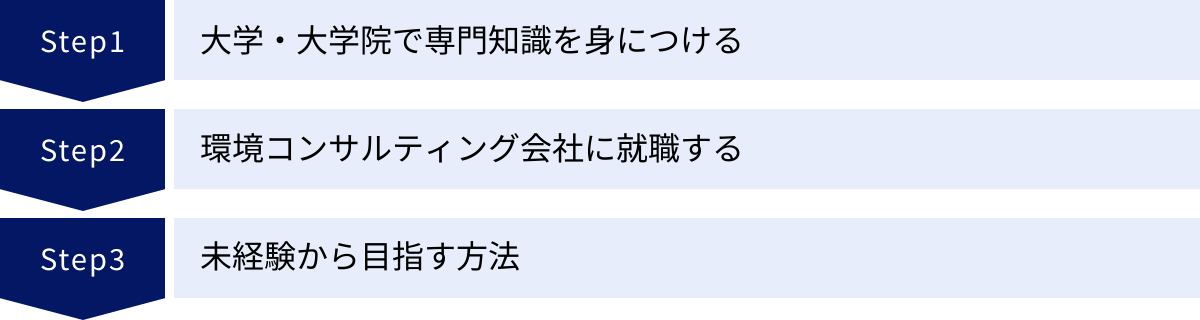

環境コンサルタントになるには

環境コンサルタントになるための決まったルートはありませんが、一般的には専門知識を身につけた上で、関連企業に就職するのが王道のキャリアパスです。ここでは、その方法について具体的に解説します。

大学・大学院で専門知識を身につける

環境コンサルタントの仕事は高度な専門性が求められるため、大学や大学院で関連分野を専攻していることが有利に働きます。特に新卒採用では、専門知識の素養が重視される傾向が強いです。

推奨される学部・学科

- 理系:環境学、生態学、生物学、化学、農学、林学、水産学、地質学、土木工学、都市工学、建築学など。これらの学部では、環境調査・分析の基礎となる科学的知識や技術を体系的に学ぶことができます。

- 文系:環境法、環境経済学、環境政策学、社会学、地理学など。法規制の理解や政策立案、社会調査、合意形成などの分野で強みを発揮できます。

近年、業務の高度化・専門化が進んでいるため、修士号や博士号を持つ大学院卒の学生の採用も活発です。大学院で特定のテーマについて深く研究した経験は、専門性の高い環境コンサルタントの業務に直結するため、大きなアピールポイントとなります。

環境コンサルティング会社に就職する

大学や大学院で専門知識を学んだ後は、環境コンサルティングを行っている会社への就職を目指すのが一般的です。これらの会社は、大きく分けていくつかのタイプがあります。

- 総合建設コンサルタント:道路、河川、港湾などの社会インフラ整備を主体とするコンサルタント会社ですが、その多くが環境部門を擁しています。大規模な公共事業に伴う環境アセスメントや環境保全計画などを数多く手掛けており、大規模プロジェクトに携わりたい人に向いています。

- 環境専門コンサルタント:環境分野に特化したコンサルティング会社です。特定の領域(例:土壌汚染専門、自然環境専門、廃棄物専門など)に強みを持つ企業が多く、より深く専門性を追求したい人に向いています。

- シンクタンク・調査会社:環境政策の立案や制度設計に関するリサーチや提言を主業務とする機関です。官公庁をクライアントとすることが多く、マクロな視点から環境問題に関わりたい人に向いています。

- 監査法人・外資系コンサルティングファーム:近年、ESGやサステナビリティに関するコンサルティング部門を強化しており、企業の非財務情報開示やサステナビリティ戦略の策定などを支援しています。経営的な視点でのコンサルティングに興味がある人に向いています。

未経験から目指す方法

理系出身者や実務経験者でなくても、環境コンサルタントになる道はあります。異業種から転職を目指す場合は、いくつかの方法が考えられます。

ポテンシャル採用の求人を探す

20代の第二新卒や若手であれば、実務経験を問わないポテンシャル採用の枠で採用される可能性があります。この場合、これまでの職歴で培った論理的思考力、コミュニケーション能力、PCスキルといったポータブルスキルや、環境問題に対する強い関心と学習意欲が評価されます。入社後にOJTを通じて専門知識を身につけていくことになります。

関連業務の経験を積んでから転職する

いきなり環境コンサルタントになるのが難しくても、まずは関連性の高い業界・職種で経験を積むという方法も有効です。

- メーカーの環境管理部門:ISO14001の運用、省エネ活動、化学物質管理などの実務経験は、コンサルタントとして企業を支援する際に大いに役立ちます。

- 建設業界(ゼネコン、設計事務所など):施工管理や設計の経験は、環境アセスメントや土壌汚染対策工事の監理などの業務に活かせます。

- 地方自治体の環境関連部署:行政側での実務経験は、官公庁向けのコンサルティング業務で強みとなります。

- 分析会社:水質や大気、土壌などの分析業務の経験は、調査・分析のスペシャリストとして評価されます。

これらの経験を積むことで、即戦力として環境コンサルティング会社に転職できる可能性が高まります。

資格を取得してアピールする

未経験者にとって、資格は環境分野への熱意と知識レベルを客観的に示す有効な手段です。後述する「技術士補(環境部門)」や「公害防止管理者」「ビオトープ管理士」など、比較的取得しやすい資格から挑戦してみるのがおすすめです。資格取得を通じて得た知識は、面接でのアピール材料になるだけでなく、入社後の業務にも必ず役立ちます。

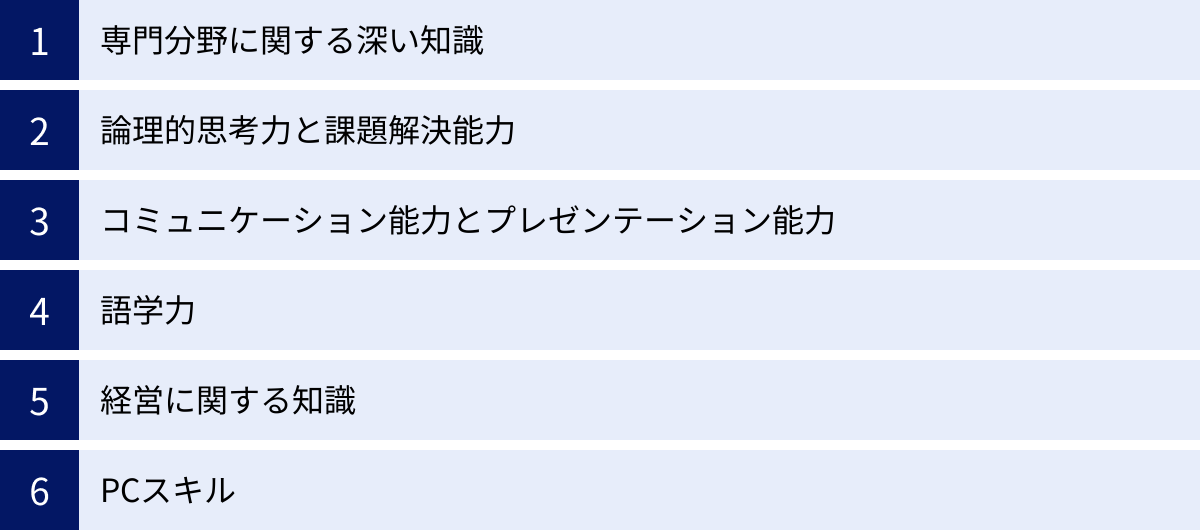

環境コンサルタントに求められる6つのスキル

環境コンサルタントとして活躍するためには、多岐にわたるスキルが求められます。ここでは特に重要な6つのスキルを解説します。

① 専門分野に関する深い知識

これは環境コンサルタントの根幹をなすスキルです。 生物、化学、物理、地学といった自然科学の知識はもちろんのこと、環境関連の法律(環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法など)、各種測定・分析技術、国内外の政策動向など、担当する分野における深く正確な知識が不可欠です。クライアントは、この専門知識に対して対価を支払うため、常に最新の情報を学び続け、知識をアップデートしていく姿勢が求められます。

② 論理的思考力と課題解決能力

クライアントが抱える課題は、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。現状を客観的なデータに基づいて正確に分析し、問題の本質は何かを特定する論理的思考力が欠かせません。そして、特定した課題に対して、科学的根拠に基づいた実現可能で効果的な解決策を複数立案し、その中から最適なものを選択・提案する課題解決能力が求められます。漠然とした問題に対し、筋道を立てて解決への道筋を描く力が重要です。

③ コミュニケーション能力とプレゼンテーション能力

コンサルタントは一人で仕事をするわけではありません。クライアントのニーズや課題を正確に引き出すためのヒアリング能力、プロジェクトチームや関係各所と円滑に連携するための調整能力など、高いコミュニケーション能力が必須です。また、調査結果や分析内容、提案のロジックを、専門家でない人にも分かりやすく、説得力を持って伝えるプレゼンテーション能力も極めて重要です。報告書や提案書を論理的で明快に記述するライティング能力もこれに含まれます。

④ 語学力

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力の重要性は増しています。最先端の研究論文や海外の技術資料は英語で書かれていることが多く、これらを読解できる能力は情報収集において大きなアドバンテージとなります。また、外資系企業がクライアントになったり、海外の専門家と協力したり、国際会議に参加したりする機会もあります。高い語学力があれば、活躍の場は国内に留まらず、世界へと広がります。

⑤ 経営に関する知識

特に民間企業をクライアントとする場合、環境対策は単なるコストではなく、企業の競争力強化や企業価値向上につながる「投資」であるという視点が重要になります。提案する環境対策が、クライアントの事業にどのような経済的メリット(コスト削減、ブランドイメージ向上、新たな事業機会の創出など)をもたらすのかを、経営者の視点で説明できる能力が求められます。会計やファイナンスの基礎知識があると、より説得力のある提案が可能になります。

⑥ PCスキル

現代のコンサルタントにとって、PCスキルは必須のツールです。

- 基本ソフト:報告書作成のためのWord、データ集計・分析のためのExcel、プレゼンテーション資料作成のためのPowerPointは、高いレベルで使いこなせる必要があります。

- 専門ソフト:分野によっては、GIS(地理情報システム)による空間解析、CADによる図面作成、統計解析ソフト(RやPythonなど)、シミュレーションソフトなどの専門的なソフトウェアのスキルも求められます。これらのツールを駆使することで、より高度な分析や分かりやすい資料作成が可能になります。

環境コンサルタントに役立つおすすめ資格7選

資格は、環境コンサルタントとしての専門性や信頼性を客観的に証明する上で非常に有効です。ここでは、特におすすめの7つの資格を紹介します。

| 資格名 | 種類 | 概要 | 役立つ業務領域 |

|---|---|---|---|

| 技術士 | 国家資格 | 科学技術に関する高度な専門知識と応用能力を認定する、技術者にとって最高峰の資格の一つ。21の技術部門があり、環境部門が該当。 | 環境アセスメント、各種計画策定など、官公庁業務での信頼性が非常に高い。 |

| 環境計量士 | 国家資格 | 環境汚染物質の濃度や騒音・振動レベルなどを正確に計量・分析するための専門資格。濃度関係と騒音・振動関係の2種類がある。 | 大気・水質汚濁調査、騒音・振動測定など、計量証明事業において必須。 |

| 公害防止管理者 | 国家資格 | 特定工場において、公害発生施設の運転や汚染状況の測定、改善などを監督する専門家。大気、水質など13の区分がある。 | 民間企業の工場に対する環境コンサルティングで非常に役立つ。 |

| 土壌汚染調査技術管理者 | 国家資格 | 土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査を計画し、管理・監督する専門家。 | 土壌汚染調査・対策コンサルティングの中核を担う資格。 |

| RCCM(シビルコンサルティングマネージャー) | 民間資格 | 建設コンサルタント業務の管理技術者・照査技術者としての能力を認定する資格。建設部門や建設環境部門などがある。 | 建設コンサルタント業界で広く認知されており、公共事業関連の業務で評価が高い。 |

| ビオトープ管理士 | 民間資格 | 地域の自然生態系の保全・再生(ビオトープ事業)に関する計画・設計・施工・維持管理の専門家。1級と2級がある。 | 自然環境分野、特に生態系保全や自然再生事業において専門性を発揮できる。 |

| エネルギー管理士 | 国家資格 | 省エネルギー法に基づき、工場のエネルギー使用の合理化を推進する専門家。 | 省エネ診断や再エネ導入支援など、脱炭素関連のコンサルティングで強みとなる。 |

① 技術士

技術士は、科学技術分野における最も権威ある国家資格の一つです。「環境部門」があり、これを取得すると、環境保全計画、環境影響評価などの分野で高い専門性と信頼性を持つ技術者として認められます。特に官公庁が発注する業務では、管理技術者として技術士の資格が要件となるケースが多く、キャリアアップや独立を考える上で非常に強力な武器となります。

② 環境計量士

環境計量士は、環境中の化学物質濃度や騒音・振動レベルを正確に測定・分析し、その結果を証明するための国家資格です。「濃度関係」と「騒音・振動関係」の2種類があります。調査・分析業務の精度と信頼性を担保する上で不可欠な資格であり、特に分析会社や生活環境分野を専門とするコンサルタントにとって重要です。

③ 公害防止管理者

公害防止管理者は、ばい煙や汚水などを排出する「特定工場」に必置が義務付けられている国家資格です。大気、水質、騒音、振動、ダイオキシン類など13の専門区分があります。この資格を持っていると、企業の工場が抱える環境課題を深く理解し、より具体的で実践的な改善提案ができるため、民間企業向けのコンサルティングで大きな強みとなります。

④ 土壌汚染調査技術管理者

土壌汚染調査技術管理者は、土壌汚染対策法に基づいて指定調査機関が行う土壌汚染調査の計画立案から実施の監督までを行う責任者としての能力を認定する国家資格です。土壌汚染コンサルティングの分野では必須ともいえる資格で、この資格がなければ調査報告書に署名・押印ができません。

⑤ RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)

RCCMは、一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定する民間資格で、建設コンサルタント業務における責任者としての能力を証明するものです。技術士の補完的な資格と位置づけられており、建設業界では広く認知されています。「建設環境」などの部門があり、公共事業関連の環境コンサルティング業務において、技術士と同様に評価される場面が多いです。

⑥ ビオトープ管理士

ビオトープ管理士は、公益財団法人日本生態系協会が認定する民間資格で、地域の自然生態系の保全・復元・創出に関する専門知識と技術を証明するものです。「計画管理士」と「施工管理士」があり、それぞれ1級と2級に分かれています。自然環境分野、特に生物多様性保全や緑化計画、自然再生事業に関わるコンサルタントにとって、専門性をアピールできる有用な資格です。

⑦ エネルギー管理士

エネルギー管理士は、省エネルギー法に基づき、エネルギーを多く使用する工場等でエネルギー管理を行うための国家資格です。企業の省エネ診断やエネルギー効率改善の提案、再生可能エネルギー導入支援など、脱炭素社会の実現に向けたコンサルティング業務で非常に高い専門性を発揮できます。近年、需要が急速に高まっている資格の一つです。

環境コンサルタントに向いている人の特徴

どのような人が環境コンサルタントとして活躍できるのでしょうか。ここでは、その適性や人物像について掘り下げます。

環境問題への関心が高い人

これが最も基本的な素養です。「地球の環境を良くしたい」「持続可能な社会づくりに貢献したい」という強い情熱が、困難な仕事に立ち向かう上での原動力となります。日頃から環境関連のニュースに関心を持ち、自分なりに課題意識を持っている人は、この仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。この内発的な動機が、絶え間ない学習への意欲にもつながります。

探求心や知的好奇心が旺盛な人

環境問題は非常に奥が深く、常に新しい知見や技術が登場します。「なぜこの現象が起きるのだろう?」「もっと良い解決策はないだろうか?」といった探求心や、未知の分野を学ぶことを楽しめる知的好奇心は、環境コンサルタントにとって不可欠な資質です。一つのことを深く掘り下げて考えることが好きな人や、新しい知識を吸収することに喜びを感じる人に向いています。

論理的に物事を考えるのが得意な人

環境コンサルタントの仕事は、感情論や理想論だけでは成り立ちません。集めたデータを客観的に分析し、事実に基づいて因果関係を解き明かし、筋道を立てて結論を導き出す論理的思考力が求められます。複雑に絡み合った情報の中から本質的な課題を見抜き、誰が聞いても納得できるような合理的な解決策を構築する能力は、クライアントからの信頼を得る上で極めて重要です。

社会貢献への意欲が高い人

自分の仕事の成果が、短期的な利益だけでなく、長期的に社会や公共の利益につながることに喜びを感じる人は、環境コンサルタントに向いています。目先の利便性や経済性だけを追求するのではなく、将来世代のことも考えた持続可能な社会のあり方を追求する姿勢が大切です。金銭的な報酬だけでなく、社会的な価値の創出に重きを置く人にとって、非常に満足度の高い仕事となるでしょう。

これらの特徴に加えて、フィールドワークを厭わない体力やフットワークの軽さ、地道なデータ整理や報告書作成を厭わない忍耐力、多様な人々と円滑に協働できる柔軟性なども、持ち合わせているとさらに活躍の幅が広がるでしょう。

環境コンサルタントのキャリアパス

環境コンサルティング会社に入社した後、どのようなキャリアを歩んでいくのでしょうか。主なキャリアパスは3つ考えられます。

専門性を高めてスペシャリストになる

最も王道ともいえるキャリアパスです。 特定の分野、例えば「土壌汚染」「気候変動リスク分析」「生物多様性評価」「廃棄物リサイクル」などの領域で経験と知識を積み重ね、その分野における第一人者を目指します。社内外から頼られる存在となり、難易度の高いプロジェクトを牽引したり、後進の育成や技術開発を担ったりします。技術士などの高度な資格を取得し、専門家としての地位を確立していく道です。

経験を積んで独立・起業する

コンサルタントとして十分な経験、実績、そして人脈を築いた後、自身のコンサルティングファームを立ち上げて独立するという選択肢もあります。自身の得意分野に特化したサービスを提供したり、特定の顧客層に絞ってきめ細やかなサポートを行ったりと、自由な裁量で事業を展開できるのが魅力です。経営者としての能力も問われますが、成功すれば大きなリターンを得ることも可能です。技術士などの信頼性の高い資格を持っていると、独立の際に有利に働きます。

事業会社の環境部門や他業界へ転職する

環境コンサルタントとしての経験は、他の業界でも高く評価されます。

- 事業会社の環境・サステナビリティ部門:メーカーや商社、IT企業などの事業会社に転職し、当事者として自社の環境戦略を推進するキャリアです。コンサルタントとして培った知見を活かし、より事業の根幹に近い部分で環境経営を実践できます。

- 金融機関:近年、ESG投資が拡大する中で、銀行や証券会社、資産運用会社などが環境の専門家を求めています。投融資先の企業の環境リスクを評価するアナリストなどとして活躍する道があります。

- 行政機関・国際機関:国や地方自治体の職員として環境政策の立案に携わったり、国連や世界銀行などの国際機関で地球規模の環境問題に取り組んだりするキャリアも考えられます。

このように、環境コンサルタントの経験を軸に、多様なキャリアを選択できるのがこの仕事の魅力の一つです。

環境コンサルタントの将来性

結論から言えば、環境コンサルタントの将来性は非常に高いと考えられます。その理由は、環境問題が一時的なブームではなく、人類が長期的に向き合わなければならない恒久的な課題だからです。

以下に、その将来性を裏付けるいくつかの重要なトレンドを挙げます。

- 世界的な環境規制の強化:パリ協定に基づく各国の温室効果ガス削減目標の引き上げや、欧州の炭素国境調整メカニズム(CBAM)、プラスチック規制など、環境に関するルールは世界的に強化される一方です。企業や政府はこれらの複雑な規制に対応する必要があり、専門家であるコンサルタントへの依存度はますます高まります。

- ESG投資の主流化:もはや一部の意識の高い投資家だけでなく、年金基金や大手機関投資家を含む市場全体が、企業のESGへの取り組みを厳しく評価する時代です。環境対応が不十分な企業は、資金調達が困難になったり、企業価値が低下したりするリスクに直面します。このため、企業は経営戦略として環境問題に取り組まざるを得ず、そのための戦略パートナーとしてコンサルタントの需要は拡大し続けます。

- 新たなビジネス領域の拡大:環境問題は、リスクであると同時に新たなビジネスチャンスも生み出しています。「カーボンニュートラル」の実現に向けたエネルギー転換、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行、「生物多様性(ネイチャーポジティブ)」の実現、「気候変動への適応」など、新しいテーマが次々と生まれています。これらの新領域は専門性が高く、先駆的な知見を持つコンサルタントが活躍する大きな舞台となります。

- テクノロジーの進化と融合:AI、IoT、ドローン、衛星データなどの先進技術と環境分野の融合が進んでいます。これにより、環境モニタリングの高度化、影響予測の精度向上、効率的なエネルギー管理などが可能になります。こうしたテクノロジーを理解し、環境課題の解決に活用できるコンサルタントは、今後さらに価値を高めていくでしょう。

社会が持続可能性を重視する方向に不可逆的にシフトしている以上、環境というフィルターを通して社会や経済の課題を解決する環境コンサルタントの役割は、今後ますます重要かつ不可欠なものになることは間違いありません。

環境コンサルタントへの転職を成功させるコツ

未経験から、あるいは同業他社へのキャリアアップを目指して環境コンサルタントへの転職を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。

徹底した企業研究

「環境コンサルタント」と一括りにせず、応募先の企業がどのような分野に強みを持ち、どのようなクライアントを相手に、どのような社風で仕事をしているのかを徹底的に研究することが最も重要です。

企業の公式ウェブサイトに掲載されている業務実績や技術紹介、社員インタビューなどを読み込み、自分の興味や専門性、キャリアビジョンと合致するかどうかを見極めましょう。例えば、自然環境の保全に携わりたい人が、土壌汚染対策専門の会社に入ってもミスマッチが起こります。企業研究を深めることで、志望動機に具体性と説得力が生まれます。

念入りな選考対策

選考プロセスでは、環境問題への熱意と論理的思考力が試されます。

- 書類選考(職務経歴書):これまでの経験が、応募先の企業の業務にどのように貢献できるかを具体的に記述します。例えば、営業経験者であれば「顧客折衝能力」、研究開発職であれば「データ分析能力や探求心」といったように、環境コンサルタントに求められるスキルと自身の経験を結びつけてアピールしましょう。未経験の場合は、資格取得や独学で学んだことなどを具体的に示し、学習意欲を伝えることが重要です。

- 面接対策:「なぜこの業界なのか」「なぜ数ある中でこの会社なのか」という問いに、自分の言葉で明確に答えられるように準備が必要です。最近の環境ニュースに対する自分の意見を求められたり、「当社の課題は何だと思いますか」といった質問をされたりすることもあります。また、コンサルティングファームによっては、特定の課題を与えられて解決策を論理的に説明する「ケース面接」が行われる場合もあるため、対策をしておくと安心です。

転職エージェントの活用

特に異業種からの転職や、キャリアアップを目指す場合には、転職エージェントの活用が非常に有効です。

建設・環境業界に特化したエージェントであれば、一般には公開されていない非公開求人を紹介してくれる可能性があります。また、業界の動向や各社の特徴に詳しいため、自分に合った企業選びのアドバイスをもらえます。さらに、職務経歴書の添削や模擬面接といった選考対策もサポートしてくれるため、一人で転職活動を進めるよりも成功の確率を高めることができます。

環境コンサルティングを行う代表的な企業5選

日本には数多くの環境コンサルティング会社が存在します。ここでは、業界を代表する企業を5社紹介します。それぞれの企業が持つ強みや特徴を理解することは、業界研究の第一歩となります。

(情報は各社公式サイトの事業内容等を参照)

① 株式会社いであ

総合建設コンサルタントの中でも、特に環境分野に強いことで知られています。河川、道路などの社会インフラ整備に伴う環境調査や環境アセスメントはもちろん、生物多様性保全、気候変動対策、廃棄物循環、防災・減災など、非常に幅広い環境関連サービスを提供しています。全国に拠点を持ち、官公庁から民間企業まで多様なクライアントを抱えているのが特徴です。

(参照:株式会社いであ公式サイト)

② 八千代エンジニヤリング株式会社

国内外で事業を展開する総合建設コンサルタントです。「持続可能な社会の実現」を経営理念に掲げ、インフラ整備と環境保全の両立を目指すプロジェクトを数多く手掛けています。再生可能エネルギー、水環境、廃棄物処理、自然環境保全など、環境分野における実績も豊富です。特に途上国でのインフラ開発支援など、グローバルに活躍したい人にとって魅力的な企業です。

(参照:八千代エンジニヤリング株式会社公式サイト)

③ 株式会社エックス都市研究所

シンクタンク機能を併せ持つ、ユニークな立ち位置のコンサルティング会社です。都市計画や地域計画を強みとしつつ、環境政策の立案支援、環境計画の策定、地球温暖化対策、循環型社会形成など、政策レベルのコンサルティングを得意としています。国や地方自治体を主要クライアントとし、社会システムの変革に上流から関わりたい人に向いています。

(参照:株式会社エックス都市研究所公式サイト)

④ 株式会社建設技術研究所

日本で最初に設立された歴史ある総合建設コンサルタントです。河川・ダム・水工分野において業界トップクラスの実績を誇り、水資源や水防災に関連する環境コンサルティングに強みを持っています。治水と環境の両立を目指す河川事業や、水質保全、生態系調査などで高い技術力を有しており、水環境のエキスパートを目指すには最適な環境の一つです。

(参照:株式会社建設技術研究所公式サイト)

⑤ パシフィックコンサルタンツ株式会社

業界最大手クラスの総合建設コンサルタントであり、国内外で多岐にわたるプロジェクトを手掛けています。社会インフラ全般をカバーしつつ、環境分野においても、環境アセスメント、脱炭素・カーボンニュートラル支援、生物多様性、資源循環など、幅広いサービスラインナップを誇ります。大規模で社会的なインパクトの大きなプロジェクトに携わる機会が多いのが特徴です。

(参照:パシフィックコンサルタンツ株式会社公式サイト)