日本の医療は、世界最高水準の質を誇る一方で、少子高齢化の進展、医療制度の複雑化、担い手不足など、数多くの構造的な課題に直面しています。かつてのように「良い医療を提供していれば経営は安泰」という時代は終わり、病院やクリニックもまた、持続可能な組織としての「経営力」が問われるようになりました。

このような背景から、近年その重要性を増しているのが「医療コンサルタント」という専門職です。医療と経営、二つの領域にまたがる高度な専門知識を駆使し、医療機関が抱える課題を解決に導くプロフェッショナルとして、その需要は年々高まっています。

本記事では、「医療コンサルタント」という仕事について、その具体的な仕事内容から、活躍の場、求められるスキル、平均年収、キャリアパス、そして未経験から目指す方法まで、網羅的に解説します。さらに、医療機関の視点からコンサルティングを依頼するメリット・デメリットや、優秀なコンサルタントの選び方にも触れていきます。

この記事を通じて、医療コンサルタントという仕事の全体像を深く理解し、ご自身のキャリアを考える上での一助となれば幸いです。

目次

医療コンサルタントとは

医療コンサルタントとは、病院やクリニックといった医療機関をクライアントとし、経営上の課題解決を支援する専門家です。医療の質を維持・向上させながら、いかにして健全な経営を実現するかという、医療機関が抱える根源的なテーマに対して、外部の客観的な立場から専門的な知見を提供し、解決策の立案から実行までをサポートします。

なぜ今、医療コンサルタントがこれほどまでに求められているのでしょうか。その背景には、医療機関を取り巻く環境の劇的な変化があります。

第一に、医療制度の複雑化が挙げられます。日本の医療は公的医療保険制度に支えられており、医療機関の収入の大部分は国が定める「診療報酬」によって決まります。この診療報酬は2年ごとに改定され、その内容は国の医療政策を色濃く反映します。例えば、在宅医療の推進、急性期病床の削減、地域包括ケアシステムの構築といった大きな流れの中で、個々の医療機関は自院の機能や役割をどう位置づけ、変化に対応していくべきか、常に戦略的な判断を迫られています。こうした制度の変更点を正確に読み解き、経営への影響を分析し、最適な対応策を講じるには、高度な専門知識が不可欠です。

第二に、少子高齢化とそれに伴う疾病構造の変化です。日本の人口は減少に転じ、高齢者人口の割合は増加の一途をたどっています。これにより、医療に対するニーズも、急性期疾患の治療中心から、慢性疾患の管理、リハビリテーション、介護、看取りといった領域へとシフトしています。地域の人口動態や患者のニーズの変化を的確に捉え、提供する医療サービスを最適化していく「マーケティング」の視点が、医療機関の経営においても重要性を増しているのです。

第三に、医療従事者の人材不足と働き方改革という課題です。特に医師や看護師の確保は多くの医療機関にとって死活問題であり、採用競争は激化しています。加えて、2024年4月から本格的に適用された「医師の働き方改革」により、時間外労働の上限規制が設けられ、医療機関は労働環境の改善と業務効率化を両立させなければならなくなりました。限られた人的リソースで質の高い医療を提供し続けるためには、タスクシフト/タスクシェアの推進やITの活用など、抜本的な業務プロセスの見直しが急務となっています。

こうした複雑で多岐にわたる経営課題に対し、院長や理事長が日々の診療と並行して一人で対応するのは極めて困難です。院内に経営専門のスタッフを置く余裕がない中小規模のクリニックも少なくありません。そこで、医療と経営の両面に精通した外部の専門家である医療コンサルタントの知見やノウハウが、強力な助けとなるのです。

一般的な経営コンサルタントとの最も大きな違いは、医療業界特有の深い専門知識が必須である点にあります。医療法、医師法、薬機法、健康保険法といった各種法規制はもちろん、前述の診療報酬制度に関する知識は不可欠です。また、医師、看護師、薬剤師、各種技師といった多種多様な専門職が集う医療現場の組織文化や、患者という「生命」を扱う事業の特殊性を深く理解していなければ、実効性のある提案はできません。

医療コンサルタントは、単に収益を上げるための助言をするだけではありません。その根底には、「質の高い医療を持続可能な形で地域に提供し続ける」という社会的な使命があります。経営の安定化を通じて、医療機関がその本来の役割を果たし続けられるよう支援することこそ、医療コンサルタントが提供する本質的な価値と言えるでしょう。

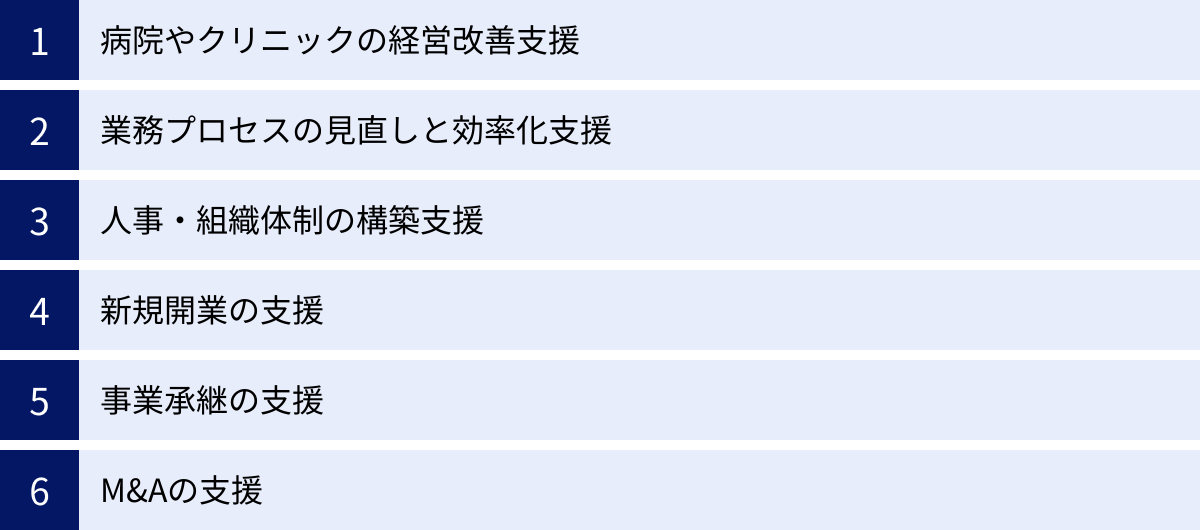

医療コンサルタントの主な仕事内容

医療コンサルタントの仕事は非常に多岐にわたりますが、その目的は一貫して「クライアントである医療機関の課題解決」です。ここでは、主な仕事内容を6つのカテゴリーに分けて具体的に解説します。

病院やクリニックの経営改善支援

これは医療コンサルタントの最も中核となる業務です。多くの医療機関が抱える「赤字経営からの脱却」「収益性の向上」といった課題に対し、多角的なアプローチで支援します。

プロジェクトは通常、現状分析から始まります。財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)を分析し、収益構造やコスト構造の問題点を洗い出す財務分析。周辺地域の人口動態、競合となる医療機関の状況、住民の受療動向などを調査し、自院の市場における立ち位置を明確にする診療圏分析。さらには、患者満足度調査や職員へのヒアリングを通じて、サービスの質や組織内部の課題を可視化します。

次に、これらの分析結果をもとに課題を特定します。「特定の診療科が不採算部門となっている」「患者一人あたりの診療単価が低い」「新規の患者数が伸び悩んでいる」といった具体的な問題点を明らかにします。

そして、特定された課題に対する改善策の立案と実行支援を行います。例えば、増患・増収戦略として、ウェブサイトのリニューアルやWeb広告を活用したマーケティング施策、紹介患者を増やすための近隣クリニックとの連携強化などを提案します。コスト削減策としては、医薬品や医療材料の共同購入による単価引き下げ、エネルギーコストの見直し、不要な業務のアウトソーシングなどを検討します。

重要なのは、計画を立てるだけでなく、その実行を現場レベルでサポートすることです。新しい施策を導入する際には、現場のスタッフへの説明会を開き、理解と協力を得ることが不可欠です。また、KPI(重要業績評価指標)を設定し、施策の進捗状況や効果を定期的にモニタリングしながら、必要に応じて計画を修正していく伴走型の支援が求められます。

具体例として、長年赤字が続いていた地方のケアミックス病院のケースを考えてみましょう。コンサルタントはまず、診療実績データを詳細に分析し、急性期病棟の稼働率が低い一方で、地域の高齢化に伴いリハビリテーションや在宅医療への潜在的ニーズが高いことを突き止めます。そこで、不採算となっていた急性期病床の一部を、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟へ転換する戦略を提案します。同時に、近隣の急性期病院からの患者受け入れを促進するための連携体制を構築し、退院後の在宅復帰を支援する訪問看護ステーションの機能強化も図ります。こうした戦略的な機能再編により、病院は地域のニーズに応えながら収益構造を改善し、経営の安定化に成功する、といったシナリオが考えられます。

業務プロセスの見直しと効率化支援

医療現場は、多くの専門職が連携して動く複雑なシステムであり、非効率な業務フローが随所に潜んでいることが少なくありません。特に「医師の働き方改革」への対応が急務となる中、業務効率化は避けて通れないテーマです。

ここでも、まず現状の業務フローの可視化から着手します。患者が来院してから、受付、診察、検査、処置、会計、そして帰宅するまでの一連の流れを詳細にマッピングします。また、院内での情報伝達ルートや書類の作成・承認プロセスなども洗い出します。

これにより、業務のボトルネックが明らかになります。「特定の時間帯に外来の待ち時間が異常に長くなる」「検査結果の共有に時間がかかり、医師の診断が遅れる」「手作業による請求業務に多くの時間が割かれている」といった問題点です。

ボトルネックを解消するための改善策として、ITシステムの導入は非常に有効な手段です。例えば、オンライン予約システムやWeb問診システムを導入すれば、受付業務の負担を大幅に軽減できます。電子カルテと各種検査機器、会計システムを連携させることで、情報の入力や転記の手間がなくなり、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。

また、スタッフの役割分担の見直しも重要なテーマです。医師が行っている事務作業を医療クラーク(医師事務作業補助者)に、看護師が行っている周辺業務を看護補助者に移管する「タスクシフト/タスクシェア」を推進することで、それぞれの専門職が本来の専門性を最大限に発揮できるようになります。これにより、医療の質の向上と労働時間の短縮を両立させることが可能になります。

例えば、あるクリニックで患者の待ち時間が長年の課題だったとします。コンサルタントは、タイムスタディ(時間観測調査)を実施し、受付、中待合、診察、会計の各段階でどれだけの時間がかかっているかをデータで示します。その結果、受付での保険証確認や問診票の入力に時間が集中していることが判明した場合、自動受付精算機の導入や、来院前にスマートフォンで問診を済ませられるシステムの導入を提案します。これにより受付プロセスが劇的に短縮され、クリニック全体の患者の流れがスムーズになる、といった改善支援を行います。

人事・組織体制の構築支援

「組織は人なり」という言葉は、医療機関にも当てはまります。職員のモチベーションやエンゲージメントは、医療の質や患者満足度に直結する重要な経営資源です。

医療コンサルタントは、人事・組織面でも多岐にわたる支援を行います。その一つが、人事評価制度の設計・導入です。職員の貢献度や能力を公正に評価し、それを昇給や賞与、昇進といった処遇に適切に反映させる仕組みを構築します。目標管理制度(MBO)などを導入し、個々の職員の成長が組織の目標達成に繋がるような仕掛けを作ることも重要です。

採用戦略の立案も欠かせません。医療機関が求める人材像を明確にし、効果的な求人媒体の選定、魅力的な求人情報の作成、採用面接の質の向上などをサポートします。特に、採用が困難な医師や専門性の高いコメディカルスタッフについては、人材紹介会社の活用や学会でのリクルーティング活動など、多角的なアプローチを提案します。

採用した人材を定着させ、育成していくための人材育成プログラムの構築も重要な業務です。新人研修はもちろん、中堅職員向けのリーダーシップ研修や、職種ごとの専門性を高めるための研修体系、そして個々のキャリアプランを支援するキャリアパスの設計などを支援し、職員が働きがいを感じながら成長できる環境を整えます。

具体例として、職員の離職率の高さに悩む医療法人のケースを考えます。コンサルタントは、全職員を対象とした匿名アンケートや退職者へのヒアリングを実施し、離職の根本原因を探ります。その結果、「評価の基準が曖昧で不公平感がある」「キャリアアップの見通しが立たない」「部署間のコミュニケーションが悪く、協力体制が築けていない」といった課題が浮かび上がったとします。これに対し、コンサルタントは、職種ごとに具体的な行動目標を定めた評価制度の導入、定期的な上長との1on1ミーティングの義務化、部署横断型のプロジェクトチームの発足などを提案し、組織風土の改革から支援していきます。

新規開業の支援

新たにクリニックや病院を開業しようとする医師にとって、医療コンサルタントは心強いパートナーとなります。診療のプロフェッショナルである医師も、経営や事業開発に関しては未経験であることがほとんどだからです。

開業支援は、夢を具体的な形にするための事業計画書の作成支援から始まります。開業の動機、提供する医療のコンセプト、ターゲットとする患者層、そして最も重要な収支計画などを盛り込みます。この事業計画書は、金融機関から開業資金を調達する際の根拠資料となるため、説得力のある内容に仕上げることが不可欠です。

次に、開業地の選定をサポートします。診療圏調査を行い、候補地の人口、年齢構成、昼間人口と夜間人口、競合クリニックの状況などを徹底的に分析し、事業の成功確率が最も高い場所を提案します。

クリニックの設計・施工においても、患者とスタッフ双方の動線を考慮した効率的なレイアウトや、将来の拡張性を見据えた設計についてアドバイスします。また、高額な医療機器の選定にあたっては、オーバースペックにならないよう、診療内容や事業計画に見合った最適な機種を提案し、リースや購入の交渉を支援します。

さらに、保健所や地方厚生局への開設届や保険医療機関指定申請といった、煩雑な行政手続きのサポートも行います。並行して、看護師や医療事務スタッフの採用活動も進めなければなりません。

そして、開業後のスタートダッシュを成功させるための集患マーケティング戦略も立案します。ウェブサイトやパンフレットの制作、内覧会の企画・運営、近隣の医療機関や介護施設への挨拶回りなど、開業前から周到な準備を進めることで、スムーズな立ち上がりを実現します。

事業承継の支援

院長の高齢化に伴う事業承継は、特に個人経営のクリニックにとって喫緊の課題となっています。後継者が見つからずに、地域にとって必要な医療機関が閉院に追い込まれるケースも少なくありません。

医療コンサルタントは、こうした事業承継のプロセスを円滑に進めるための支援を行います。まずは、院長が抱える悩みや希望を丁寧にヒアリングし、課題を整理します。その上で、子どもなどの親族に引き継ぐ親族内承継、従業員である医師に引き継ぐ親族外承継、あるいは第三者の医師や医療法人に売却するM&Aといった、様々な選択肢のメリット・デメリットを分かりやすく説明します。

親族内承継の場合は、後継者となる次期院長の育成計画の策定や、相続・贈与に関わる税務上の問題について、税理士などの専門家と連携しながらサポートします。

第三者への承継(M&A)を選択する場合は、まず企業価値評価(デューデリジェンス)を行います。これは、クリニックの財務状況、有形・無形の資産、将来の収益性などを客観的に評価し、適正な売却価格を算出するプロセスです。そして、最適な譲渡先候補を探索し、条件交渉、契約締結までを一貫して支援します。承継後も、院長がスムーズに引退し、新しい体制が円滑にスタートできるよう、一定期間サポートを続けることもあります。

M&Aの支援

事業承継だけでなく、医療機関の成長戦略の一環としてM&A(合併・買収)が活用されるケースも増えています。

例えば、ある医療法人が、対応できる診療科目を増やしたり、進出したいエリアの拠点を確保したりするために、他のクリニックや病院を買収する場合があります。逆に、経営不振に陥った病院が、より経営基盤の強固な大手医療法人グループの傘下に入ることで再生を目指すケースもあります。

医療コンサルタントは、こうしたM&Aのプロセスにおいて、買い手側・売り手側双方のアドバイザーとして機能します。

M&A戦略の立案から始まり、買収・売却候補先のリストアップ、相手方との交渉、そして前述のデューデリジェンスの実施、最終的な契約締結まで、複雑なプロセス全体をマネジメントします。

特に重要なのが、M&A成立後のPMI(Post Merger Integration:統合プロセス)の支援です。異なる組織文化を持つ二つの組織を一つに融合させるのは、非常に困難な作業です。人事制度の統合、情報システムの統一、業務フローの標準化など、PMIが成功するかどうかがM&Aの成否を分けると言っても過言ではありません。コンサルタントは、PMIの計画を策定し、統合プロジェクトが円滑に進むよう、両組織の間に立って調整役を担います。

医療コンサルタントが活躍する企業の種類

医療コンサルタントが所属する企業は、その成り立ちや得意領域によっていくつかの種類に分類できます。それぞれに特徴があり、提供するコンサルティングのスタイルも異なります。ここでは代表的な5つの種類を紹介します。

| 企業の種類 | 主な特徴 | 強み | コンサルティングのスタイル |

|---|---|---|---|

| 総合系コンサルティングファーム | 多様な業界の知見を持つ大規模組織 | 経営戦略、DX、グローバルな視点 | 経営層へのトップダウンアプローチが中心 |

| 医療・ヘルスケア特化型ファーム | 医療業界に特化した深い専門知識 | 制度変更への対応、現場理解、業界ネットワーク | 現場と経営層を繋ぐ実践的な支援 |

| 会計事務所・税理士法人系 | 財務・税務・会計の専門家集団 | 財務分析、事業承継、M&A | 数字に基づいた論理的な経営改善提案 |

| 医療系ITベンダー | 自社IT製品(電子カルテ等)を持つ | IT活用による業務効率化、データ分析 | 製品導入を軸としたソリューション提供 |

| 医療機器メーカー | 自社医療機器に関する深い知識 | 特定診療領域の専門性、投資対効果分析 | 製品導入をフックとした運用・経営支援 |

総合系コンサルティングファーム

世界的に事業を展開する大手コンサルティングファームの中には、ヘルスケア部門を設けて医療機関向けのサービスを提供している企業が多くあります。

これらのファームの最大の特徴は、多様な業界で培った知見と、体系化された方法論(メソドロジー)にあります。金融、製造、通信といった他業界の成功事例やベストプラクティスを医療業界に応用し、斬新な視点から改革を提案できるのが強みです。

特に、大規模な病院グループ全体の経営戦略策定、全社的なデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、海外展開支援といった、経営の根幹に関わる大規模で複雑なプロジェクトを得意とします。豊富な人材とグローバルなネットワークを活かし、クライアントの理事長やCEOといった経営トップ層に対して、トップダウンで変革を仕掛けていくスタイルが中心です。論理的思考力や分析能力に長けた優秀な人材が集まっている一方で、医療現場の細かな事情や慣習への理解が、後述の特化型ファームに比べて浅くなる可能性も指摘されることがあります。

医療・ヘルスケア領域特化型コンサルティングファーム

その名の通り、コンサルティング領域を医療・ヘルスケア分野に特化しているファームです。創業者が医師や医療法人事務長出身であることも多く、企業全体として医療業界への深い理解と豊富な実績を有しています。

最大の強みは、診療報酬改定などの制度変更に対する迅速かつ的確な対応力と、医療現場の実情を踏まえた実践的な提案力にあります。医師や看護師など、現場スタッフの考え方や行動様式を熟知しているため、机上の空論に終わらない、地に足のついたコンサルティングが可能です。また、長年の活動で培った業界内のネットワークも大きな武器となります。

クリニック単位の経営改善、病床機能の再編、地域医療連携の推進、新規開業支援など、現場に近いテーマを数多く手掛けています。経営層と現場の橋渡し役となり、双方の意見を調整しながら改革を進めていく、伴走型の支援スタイルが特徴です。

会計事務所・税理士法人系のコンサルティング会社

大手会計事務所や税理士法人から派生したコンサルティング部門やグループ会社も、医療コンサルティングの重要な担い手です。

これらの企業のバックボーンは、会計・税務・財務という数字に関する専門性です。そのため、財務分析に基づいた精緻な経営改善提案、資金調達支援、医療法人の設立・運営支援といった領域で強みを発揮します。

特に、事業承継やM&Aの分野では中心的な役割を果たすことが多いです。相続税や贈与税、組織再編に関わる税務など、複雑な税務問題をクリアしながら最適なスキームを設計できるのは、会計・税務のプロフェッショナルならではの強みです。客観的なデータや数値を根拠とした、極めて論理的で堅実なコンサルティングが特徴と言えます。

医療系ITベンダー

電子カルテやレセコン(レセプトコンピュータ)、医事会計システムなどを開発・販売するITベンダーの中にも、コンサルティングサービスを提供する企業があります。

これらの企業のコンサルティングは、自社のIT製品を導入・活用することが前提となるケースが多く見られます。その強みは、ITの専門知識を活かした業務効率化やデータ活用の提案にあります。

例えば、電子カルテを導入する際に、単にシステムを提供するだけでなく、導入に合わせて業務フロー全体を見直し、最も効果的な運用方法を提案します。また、電子カルテやレセコンに蓄積された膨大な診療データを分析し、疾病別の患者数推移や、医師別の診療単価といった経営指標を可視化。その分析結果に基づいて、集患戦略や診療科の強化策などを提案することもあります。ITという具体的なツールを軸にした、ソリューション型のコンサルティングが特徴です。

医療機器メーカー

MRIやCT、内視鏡といった高度な医療機器を製造・販売するメーカーも、コンサルタントとしての側面を持っています。

彼らのコンサルティングは、自社の医療機器の導入をフックとして行われます。数千万円から数億円にもなる高額な医療機器を導入するにあたり、医療機関は慎重な投資判断を迫られます。そこでメーカーは、導入した場合の投資対効果(ROI)をシミュレーションし、経営上のメリットを具体的に提示します。

また、特定の機器を導入することで、どのような新しい検査や治療が可能になり、それがどう増収に繋がるのか、といった診療科の立ち上げや運営に関するノウハウを提供することもあります。特定の診療領域に関する深い専門知識を活かし、機器の販売から導入後の運用支援、さらには関連する経営課題の解決までをサポートするスタイルです。

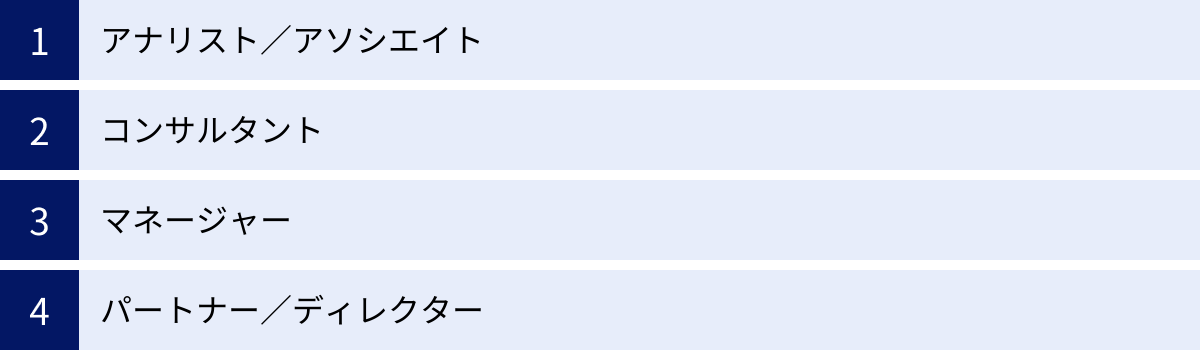

医療コンサルタントの平均年収

医療コンサルタントは、高度な専門性が求められる職種であるため、総じて年収水準は高い傾向にあります。ただし、その金額は所属する企業の種類、役職、個人の経験やスキル、そして成果によって大きく変動します。

一般的に、年収レンジは以下のような序列になることが多いです。

外資系戦略コンサルティングファーム > 日系大手総合コンサルティングファーム > 医療・ヘルスケア特化型ファーム > 会計事務所系ファーム > 事業会社(ITベンダー、医療機器メーカーなど)

具体的な年収モデルを役職別に見ていくと、以下のようなイメージになります。ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、個人の実績に応じたインセンティブ(業績連動賞与)の割合も大きいため、実力次第で上限はさらに高くなります。

- アナリスト/アソシエイト(20代・未経験者層)

- 年収目安:500万円~900万円

- 主にリサーチ、データ分析、資料作成などを担当する若手ポジション。コンサルタントとしての基礎スキルを徹底的に叩き込まれる時期です。

- コンサルタント(20代後半~30代)

- 年収目安:800万円~1,500万円

- プロジェクトの主担当として、クライアントと直接対峙し、課題分析から提案までを主体的に進める役割。このクラスから年収が大きく上昇します。

- マネージャー(30代~40代)

- 年収目安:1,500万円~2,500万円

- 複数のプロジェクトの責任者として、全体の進捗管理、品質管理、チームメンバーの育成を担います。クライアントとの関係構築や維持も重要なミッションです。

- パートナー/ディレクター(40代以降)

- 年収目安:3,000万円以上

- ファームの経営幹部であり、新規クライアントの開拓や大型案件の受注が主な役割となります。ファームの収益に直接責任を負うポジションであり、年収は青天井となる可能性もあります。

なぜ医療コンサルタントの年収はこれほど高いのでしょうか。その理由は主に3つ考えられます。

- 求められる専門性の高さ

医療と経営という二つの異なる領域にまたがる深い知識と経験が求められ、誰にでも務まる仕事ではないため、その希少価値が給与に反映されます。 - 責任の重さとインパクトの大きさ

クライアントである医療機関の経営、ひいては存続そのものを左右する可能性のある、非常に責任の重い仕事です。その分、提供する価値(インパクト)も大きく、高額なコンサルティングフィーに見合った報酬が支払われます。 - 業務の過酷さ

クライアントの期待を超える成果を出すために、知力・体力ともに高いレベルが求められ、長時間労働になることも少なくありません。高い年収は、そのハードワークに対する対価という側面も持ち合わせています。

年収は大きな魅力ですが、それはあくまで厳しいプロフェッショナルの世界で成果を出し続けた結果であるということを理解しておく必要があります。

医療コンサルタントに求められるスキル

医療コンサルタントとして成功するためには、多様なスキルセットが求められます。ここでは、特に重要とされる4つのスキルについて掘り下げて解説します。

医療業界に関する専門知識

これは医療コンサルタントにとって最も根幹となるスキルです。この知識なくして、クライアントとの信頼関係を築くことや、実効性のある提案を行うことは不可能です。

具体的には、以下のような知識が含まれます。

- 医療関連法規・制度の知識:医療法、医師法、健康保険法といった基本的な法律から、個人情報保護法、広告規制まで、医療機関の運営に関わるあらゆる法規制を理解している必要があります。特に、診療報酬・介護報酬制度に関する深い知識は必須です。2年ごとの改定内容をいち早くキャッチし、それがクライアントの経営にどのような影響を与えるかを分析し、対応策を立案する能力が直接的に求められます。

- 業界動向の理解:国が進める地域医療構想や医師の働き方改革といったマクロな政策トレンドが、個々の医療機関にどう影響するかを読み解く力が必要です。また、再生医療やゲノム医療といった先端医療の動向、オンライン診療やAI問診といったヘルステックの最新トレンドにも常にアンテナを張っておく必要があります。

- 医療現場への理解:医師、看護師、薬剤師、理学療法士、医療事務など、病院内で働く様々な職種の役割、業務内容、そして彼らが持つ専門職としてのプライドや価値観を理解することが極めて重要です。この理解がなければ、現場の協力が得られず、どんなに優れた提案も「絵に描いた餅」で終わってしまいます。

経営や会計に関する知識

医療コンサルタントは「経営のプロ」でもなければなりません。医療の専門知識だけでは、経営課題を解決することはできません。

- 経営戦略:自院の強み・弱み、競合の状況、市場の機会や脅威を分析するSWOT分析や、事業の選択と集中を判断するためのPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)といった、基本的な経営戦略フレームワークを使いこなし、医療機関の状況に合わせて応用する能力が求められます。

- マーケティング:患者に選ばれる医療機関になるための戦略です。診療圏分析によるターゲット設定、ウェブサイトやSNSを活用したデジタルマーケティング、近隣の医療機関や介護施設との連携(紹介の獲得)など、増患・増収に繋がる具体的な施策を立案・実行できる知識が必要です。

- 財務・会計:貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F)といった財務三表を読み解き、医療機関の経営状態を正確に診断する能力は必須です。特に、部門別損益計算など、病院会計特有の知識も求められます。財務データから課題を抽出し、具体的な改善アクションに繋げることができなければなりません。

- 人事・組織論:前述の通り、医療機関は「人」が資本です。効果的な人事評価制度の設計、モチベーション理論に基づいた組織開発、リーダーシップ研修の企画など、「人」と「組織」を動かすための理論と実践に関する知識が不可欠です。

論理的思考力と問題解決能力

これは全てのコンサルタントに共通して求められる、最も基本的なスキルです。

- ロジカルシンキング(論理的思考力):複雑に絡み合った事象を構造的に整理し、原因と結果の関係を明らかにする力です。「なぜ患者の待ち時間が長いのか?」という問題に対し、「受付プロセス」「診察プロセス」「会計プロセス」といった要素に分解し(MECE:漏れなくダブりなく)、それぞれのどこに真の原因があるのかを突き詰めていく思考法が求められます。

- 仮説構築・検証能力:「おそらく、待ち時間のボトルネックは受付での問診票記入にあるのではないか」という仮説(アタリ)を立て、それを証明するためにデータを分析したり、現場のスタッフにヒアリングしたりして検証していく能力です。この「仮説→検証」のサイクルを高速で回すことで、短期間で問題の核心に迫ることができます。

- ゼロベース思考:「これまでずっとこうだったから」という慣習や前例にとらわれず、「本来どうあるべきか?」という視点から、全く新しい解決策を考える力です。既存の枠組みの中で小手先の改善を繰り返すのではなく、時には業務プロセス全体を根本から作り変えるような、大胆な発想が求められます。

高度なコミュニケーションスキル

どれだけ優れた分析力や提案内容を持っていても、それを相手に伝え、納得させ、動かすことができなければ意味がありません。

- ヒアリング能力(傾聴力):院長や理事長が抱える経営上の悩みはもちろん、現場の看護師が感じている不満や、事務スタッフが抱える業務上の課題など、立場や役職の異なる人々の本音を引き出す力が重要です。相手の話に真摯に耳を傾け、共感し、信頼関係を築くことが、全てのスタートラインとなります。

- プレゼンテーション能力:分析結果や改善提案を、論理的かつ分かりやすく伝えるスキルです。相手は経営の専門家ではないことが多いため、専門用語を多用するのではなく、平易な言葉や具体的な事例、グラフなどを用いて、誰が聞いても理解できるような説明を心がける必要があります。

- ファシリテーション能力:会議やワークショップを円滑に進行し、参加者から多様な意見を引き出し、最終的に一つの結論(合意形成)へと導くスキルです。特に医療現場では、医師、看護師、事務方など、立場の異なるステークホルダーの意見が対立することも少なくありません。そうした場面で、中立的な立場から議論を整理し、全員が納得できる着地点を見つけ出す調整役としての能力が問われます。

- 交渉力:クライアントとの契約交渉はもちろん、M&Aにおける条件交渉、あるいは院内改革を進める上での抵抗勢力との交渉など、様々な場面で必要となるスキルです。自らの主張を論理的に伝えつつも、相手の立場や利害を尊重し、お互いにとっての最適解(Win-Win)を見つけ出す力が求められます。

医療コンサルタントになるために役立つ資格5選

医療コンサルタントになるために必須の資格というものは存在しません。実務経験やスキルセットの方がより重視される傾向にあります。しかし、特定の資格を保有していることは、自身の専門性や知識レベルを客観的に証明する上で非常に有効であり、転職活動やキャリアアップにおいて有利に働くことは間違いありません。

ここでは、医療コンサルタントを目指す上で特に役立つと考えられる5つの資格を紹介します。

| 資格名 | 種類 | 概要 | 医療コンサルで役立つ理由 |

|---|---|---|---|

| 医業経営コンサルタント | 民間資格 | 医療経営に特化した知識・ノウハウを証明 | 専門性の直接的なアピール、業界ネットワークの構築 |

| MBA(経営学修士) | 学位 | 経営学全般を体系的に学んだことを証明 | 論理的思考力、経営知識の網羅性、特に大手ファームで評価 |

| 中小企業診断士 | 国家資格 | 中小企業の経営診断・助言に関する専門知識を証明 | クリニック等の経営改善、公的支援制度の活用に強み |

| 医師免許 | 国家資格 | 医療行為を行うための免許 | 医療現場への深い理解、医師との円滑なコミュニケーション |

| 看護師免許 | 国家資格 | 看護業務を行うための免許 | 病棟運営や業務フロー改善、チーム医療の視点で強み |

① 医業経営コンサルタント

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する民間資格です。医療と経営に関するコンサルティング能力を証明する、国内で唯一の資格と言っても過言ではなく、医療コンサルタントとしての専門性を直接的にアピールできます。

資格を取得するには、まず一次試験(筆記)で医業経営の基礎知識を問われ、合格後に指定講座を受講します。その後、二次試験として実務経験に基づいた研究論文の提出と口述試験が課されます。資格取得後も5年ごとの更新が義務付けられており、継続的な学習が求められるため、資格保有者は常に最新の知識を有しているという信頼にも繋がります。この資格を通じて得られる同業者とのネットワークも、キャリアを築く上で大きな財産となるでしょう。参照:公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会公式サイト

② MBA(経営学修士)

MBA(Master of Business Administration)は、ビジネススクール(経営大学院)で経営学の修士課程を修了した者に与えられる学位です。資格ではありませんが、経営に関する知識を体系的に学び、高度な経営課題に対応できる能力を有することの証明として、特に外資系や総合系のコンサルティングファームでは高く評価されます。

MBAのプログラムでは、経営戦略、マーケティング、アカウンティング(会計)、ファイナンス、人事・組織論といった経営の各分野を網羅的に学びます。また、ケーススタディを通じて論理的思考力や問題解決能力を徹底的に鍛えるため、コンサルタントとしての基礎体力を養うのに最適です。海外のビジネススクールで取得すれば、語学力やグローバルな視点もアピールできます。

③ 中小企業診断士

経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。法律上、「中小企業の経営診断の業務に従事する者」とされており、中小企業の経営課題全般に対して、診断・助言を行う専門家として国に認められています。

試験科目は、経済学、財務・会計、企業経営理論、運営管理、法務、情報システム、中小企業経営・政策と多岐にわたり、経営に関する幅広い知識が問われます。日本の医療機関の多くは中小企業に分類されるため、中小企業診断士として培った知識は、特にクリニックや中小規模の病院のコンサルティングにおいて非常に親和性が高いです。公的な補助金や助成金の活用といった、国の中小企業施策に関する知識も、クライアントにとって有益な情報となります。

④ 医師免許

医師免許を持つことは、医療コンサルタントとして働く上で絶大なアドバンテージとなります。臨床現場での経験があれば、医療の専門的な内容を深く理解できるだけでなく、医療従事者特有の思考様式やカルチャーを肌で理解しています。

そのため、院長や現場の医師と対等な立場で専門的な議論ができ、深い信頼関係を築きやすいという大きな強みがあります。また、現場の実情から乖離した机上の空論に陥ることなく、極めて実践的で説得力のある提案が可能です。近年、臨床医から経営の道へキャリアチェンジする医師も増えており、医師免許は医療コンサルタントへの転職において最強の武器の一つと言えるでしょう。

⑤ 看護師免許

看護師免許もまた、医療コンサルタントとして非常に価値のある資格です。看護師は、病院のあらゆる部門に関わり、患者に最も近い場所でチーム医療の中心的な役割を担っています。

そのため、病院全体の業務フローや、部署間の連携における問題点を最も熟知している存在です。特に、病棟運営の効率化、看護業務の見直し、タスクシフト/タスクシェアの推進といったテーマにおいて、その現場経験は絶大な説得力を持ちます。患者ケアの視点からサービスの質を向上させる提案ができる点も大きな強みです。医師と同様、現場を知る専門職としての経験は、他のコンサルタントにはない独自の価値となります。

医療コンサルタントのキャリアパス

高い専門性を武器に活躍する医療コンサルタントですが、その後のキャリアパスも多様性に富んでいます。ここでは、代表的な4つのキャリアパスについて解説します。

コンサルティングファーム内での昇進

最も一般的なキャリアパスは、所属するコンサルティングファーム内でキャリアアップしていく道です。多くのファームでは、以下のような役職(タイトル)の階層が設定されています。

- アナリスト/アソシエイト:新卒や若手未経験者として入社した場合のスタートポジション。リサーチやデータ分析、議事録作成、先輩コンサルタントのサポート業務が中心。

- コンサルタント:プロジェクトの個別のタスクを責任もって遂行する、実務の中核を担うポジション。クライアントへの報告やプレゼンテーションも担当し始める。

- マネージャー:プロジェクト全体の責任者。プロジェクト計画の策定、進捗管理、品質管理、チームメンバーの指導・育成、クライアントとの関係維持など、幅広いマネジメント業務を担う。

- シニアマネージャー/プリンシパル:複数のプロジェクトを統括する、より上位の管理職。ファーム内での専門領域のリーダーとしての役割も期待される。

- パートナー/ディレクター:ファームの共同経営者。コンサルティングサービスの提供だけでなく、新規クライアントの開拓や大型案件の受注といった営業活動、そしてファーム自体の経営に責任を負う。

このように、徐々にプレイヤーからマネージャーへ、そして経営者へと役割をシフトさせながら、専門性と責任範囲を拡大していくのが、ファーム内でのキャリアパスの王道です。

他のコンサルティングファームへ転職する

より良い条件や、自身のキャリアプランに合った環境を求めて、他のコンサルティングファームへ転職するケースも珍しくありません。

例えば、総合系ファームのヘルスケア部門で経営戦略の基礎を学んだ後、より現場に近い医療特化型ファームに転職して専門性を深めるといったキャリアプランが考えられます。逆に、特化型ファームで培った専門知識を武器に、より大規模でダイナミックな案件を求めて総合系ファームへ移る道もあります。

また、特定の領域(例:事業再生、M&A、ITなど)に強みを持つブティックファームへ転職し、スペシャリストとしての道を極める選択肢もあります。自身の強みや志向に合わせて、働く場所を柔軟に変えていけるのも、コンサルタントという職種の魅力の一つです。

医療機関の経営層へ転職する

コンサルタントとして外部から医療機関を支援する中で、「今度は当事者として、自らの手で組織を動かしてみたい」という思いを抱くようになる人もいます。そうした場合、クライアントである病院や医療法人に転職し、経営の中枢を担うキャリアパスが開かれます。

具体的なポジションとしては、病院の事務長、経営企画室長、法人本部の役員、理事などが挙げられます。コンサルタントとして培った経営分析能力、戦略立案能力、プロジェクトマネジメント能力を、一つの組織に腰を据えて活かすことができます。外部の立場では難しかった、長期的な視点での組織改革や人材育成にじっくりと取り組めるのが、このキャリアの醍醐味です。コンサルタントとしての実績が評価され、好待遇で迎えられるケースも少なくありません。

独立・起業する

コンサルティングファームで十分な経験と実績、そして人脈を築いた後、自らの名前で独立・起業する道もあります。これは、最も自由度が高い一方で、最もリスクも伴う選択肢です。

自身の得意領域に特化したコンサルティングファームを立ち上げるのが一般的なパターンです。「クリニックの新規開業支援専門」「歯科医院専門」「事業承継専門」など、ニッチな領域でNo.1の存在を目指す戦略が考えられます。

また、コンサルティング業務で得た知見や課題意識をもとに、ヘルスケア領域で新たな事業を立ち上げる人もいます。例えば、医療機関向けの業務効率化ITツールを開発したり、介護施設と連携した新たなサービスを創出したりといった、事業家への転身です。営業から実務、経理まで全てを一人でこなす覚悟と、事業を軌道に乗せるまでの粘り強さが求められますが、成功した際のリターンは計り知れません。

未経験から医療コンサルタントを目指す方法

「医療コンサルタントは経験者でないとなれないのでは?」と考える方も多いかもしれませんが、未経験からこの世界に飛び込む道も存在します。自身のバックグラウンドに応じて、いくつかのルートが考えられます。

医療従事者としての現場経験を活かす

医師、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、医療事務長など、医療機関での勤務経験がある方は、医療コンサルタントへの転職において非常に有利なポジションにいます。

最大の武器は、何と言っても医療現場への深い理解です。日々の業務を通じて得た知識、専門職としての視点、現場のリアルな課題感は、他のバックグラウンドを持つ人にはない強力なアピールポイントとなります。

ただし、現場経験だけでは不十分です。コンサルタントとして活躍するためには、経営や財務・会計に関する知識、そして論理的思考力といった、ビジネスサイドのスキルを補う必要があります。MBAや中小企業診断士といった資格の取得を目指して学習したり、ビジネス書を読んでフレームワークを学んだりといった自己研鑽が不可欠です。

このタイプの候補者は、医療・ヘルスケア特化型のコンサルティングファームや、電子カルテベンダーなどの事業会社で特に高く評価される傾向があります。

他分野のコンサルタント経験を活かす

IT、戦略、財務、人事など、医療以外の分野で既にコンサルタントとしての実務経験がある方も、医療コンサルタントへのキャリアチェンジが可能です。

この場合の強みは、コンサルティングの基礎スキルが既に身についている点です。論理的思考力、仮説検証能力、ドキュメンテーションスキル(資料作成能力)、プロジェクトマネジメントスキルといったポータブルスキルは、どの業界のコンサルティングでも共通して求められます。

一方で、最大の課題は医療業界特有の知識(ドメイン知識)のキャッチアップです。診療報酬制度や関連法規など、新たに学ばなければならないことは膨大にあります。面接では、これまでのコンサルティング経験を医療分野でどう活かせるかを具体的に説明するとともに、業界知識を猛スピードで吸収する意欲と能力を示すことが重要になります。

総合系コンサルティングファームのヘルスケア部門は、多様なバックグラウンドを持つコンサルタントが集まっているため、こうしたキャリアチェンジの受け皿となりやすいでしょう。

ポテンシャル採用枠に応募する

医療現場の経験も、コンサルタント経験もない、という若手の方にも道は開かれています。特に大手総合系コンサルティングファームでは、第二新卒などを対象としたポテンシャル採用を積極的に行っています。

この採用枠では、現時点でのスキルや経験よりも、将来性(ポテンシャル)が重視されます。具体的には、地頭の良さ(高い論理的思考能力や思考体力)、知的好奇心と学習意欲の高さ、ストレス耐性や成長意欲といったマインドセットなどが評価の対象となります。これらは、筆記試験やケース面接といった厳しい選考プロセスを通じて見極められます。

もちろん、入社後は非常に厳しいトレーニングが待っています。コンサルティングの基礎と医療業界の専門知識の両方を、短期間で集中的にインプットすることが求められます。しかし、ゼロからプロフェッショナルを目指したいという強い意志がある方にとっては、非常に魅力的なキャリアの入り口と言えるでしょう。

医療コンサルタントのやりがいと厳しさ

医療コンサルタントは、高い報酬と社会貢献性を両立できる魅力的な仕事ですが、その裏には厳しい現実も存在します。ここでは、その光と影の両面を正直にお伝えします。

やりがい

医療を通じて社会に貢献できる

医療コンサルタントの仕事の成果は、クライアントである医療機関の経営安定化・発展に直結します。そして、経営が安定した医療機関は、地域住民に対して質の高い医療を持続的に提供し続けることができます。自らの仕事が、間接的にではあっても、地域医療を守り、人々の健康や生命を支えることに繋がっているという実感は、何物にも代えがたい大きなやりがいとなります。特に、経営難に陥っていた病院の再生に成功し、職員や地域住民から感謝された時の喜びは格別です。

医療機関の経営者をサポートできる

院長や理事長といった医療機関のトップは、日々の診療や組織運営、資金繰りなど、様々なプレッシャーの中で孤独な戦いを強いられていることが少なくありません。医療コンサルタントは、そうした経営者の最も身近な相談相手となり、専門知識を駆使して共に悩み、課題解決の道筋を示すことができます。外部の客観的な視点から、経営者が気づいていない新たな可能性を提示したり、難しい意思決定を後押ししたりすることで、深く信頼され、頼りにされる存在になれることは、この仕事の大きな魅力です。

高い専門性が身につく

医療コンサルタントは、「医療」と「経営」という二つの異なる分野の専門知識を高いレベルで融合させる必要があります。多様なクライアントの、多岐にわたる課題に取り組む中で、診療報酬制度、マーケティング、財務、人事、ITといった幅広い知識とスキルが、実践を通じて短期間で身につきます。常に新しい知識を学び、自身の引き出しを増やしていくプロセスは、知的好奇心を満たし、プロフェッショナルとしての自己成長を実感できる、刺激的な経験です。

厳しさ

高い成果を求められるプレッシャー

医療機関は、決して安くはないコンサルティングフィーを支払って、課題解決を依頼しています。そのため、コンサルタントにはフィーに見合う、あるいはそれ以上の具体的な成果(リターン)を出すことが常に求められます。計画通りに成果が出なければ、クライアントからの信頼を失い、契約を打ち切られることもあり得ます。この「結果が全て」というシビアな環境は、常に大きなプレッシャーとの戦いでもあります。

常に最新情報を学び続ける必要がある

医療業界は、制度、技術、市場環境の変化が非常に激しい世界です。診療報酬は2年ごとに大きく改定され、医療関連の法律やガイドラインも頻繁に更新されます。また、AIやIoTといった新しいテクノロジーも次々と登場します。一度身につけた知識はすぐに陳腐化してしまうため、常にアンテナを張り、新聞や専門誌、論文などを通じて最新情報をキャッチアップし、学び続ける努力が不可欠です。この知的なインプットを怠れば、プロフェッショナルとしての価値はすぐに失われてしまいます。

業務が多忙になりやすい

クライアントへの提案に向けた情報収集やデータ分析、膨大な量の資料作成、各地のクライアントへの出張、会議の連続など、コンサルタントの業務は多岐にわたり、労働時間は長くなる傾向があります。特にプロジェクトの納期前などは、深夜や休日も仕事に追われることが珍しくありません。高いパフォーマンスを維持し続けるためには、強靭な体力と精神力、そして効率的に仕事を進める自己管理能力が求められます。

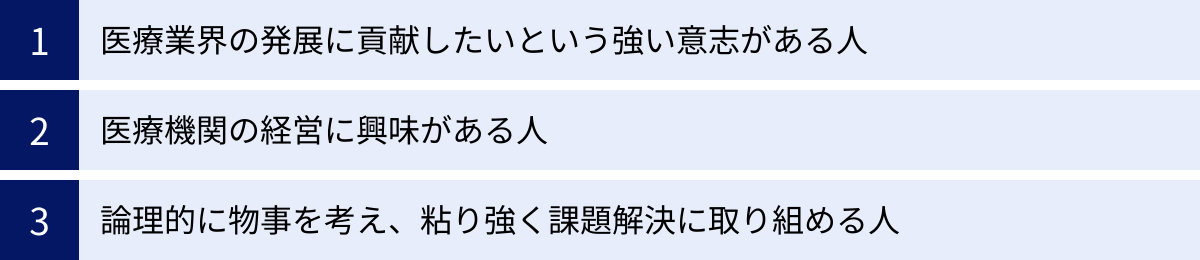

医療コンサルタントに向いている人の特徴

これまでの内容を踏まえ、どのような人が医療コンサルタントに向いているのか、その特徴を3つのポイントにまとめます。

医療業界の発展に貢献したいという強い意志がある人

医療コンサルタントの仕事は、決して楽なものではありません。高いプレッシャーや激務に耐え、困難な課題解決に取り組むためには、その根底に「日本の医療を良くしたい」「質の高い医療を未来に残したい」という強い情熱や使命感があることが不可欠です。単に「稼げる仕事だから」「格好いいから」といった動機だけでは、厳しい現実に直面した時に心が折れてしまうかもしれません。この社会貢献への強い意志こそが、困難を乗り越えるための最も重要な原動力となります。

医療機関の経営に興味がある人

医療行為そのものだけでなく、それを支える「組織」や「お金」の流れ、すなわち「経営」という側面に強い知的好奇心を持っていることが重要です。「なぜこの病院は儲かっていて、あの病院は赤字なのか」「どうすればスタッフがもっと生き生きと働ける組織になるのか」といった問いに対して、自分なりの答えを探求するのが好きな人は、この仕事を楽しめる可能性が高いでしょう。財務諸表の数字の裏にあるストーリーを読み解いたり、組織の課題を分析して改善策を考えたりすることに面白みを感じられるかどうかが、適性を見極める一つのポイントになります。

論理的に物事を考え、粘り強く課題解決に取り組める人

これはコンサルタントとしての基本的な素養です。感情や経験則、あるいは「業界の常識」に流されることなく、常に客観的な事実(ファクト)とデータに基づいて、物事の因果関係を冷静に分析できる論理的思考力が求められます。また、医療機関の改革は、様々な立場の人の利害が絡み合い、一筋縄ではいかないことがほとんどです。現場からの抵抗に遭ったり、予期せぬトラブルが発生したりしても、決して諦めずに解決策を探し続け、関係者を粘り強く説得し、最後までプロジェクトをやり遂げる精神的なタフさも同様に重要です。

医療機関がコンサルティングを依頼するメリットとデメリット

ここでは視点を変えて、医療機関の側から見た、コンサルティングを依頼する際のメリットとデメリットを整理します。

メリット

専門家による客観的な経営分析を受けられる

最大のメリットは、経営の専門家による第三者の客観的な視点を得られることです。長年同じ組織にいると、問題点が当たり前のことになってしまい、課題として認識できなくなることがあります。また、院内の人間関係やしがらみから、本当の問題点を指摘しにくいケースも少なくありません。外部のコンサルタントは、そうした内部事情に縛られることなく、データに基づいて冷静に現状を分析し、内部の人間では気づきにくい、あるいは言いにくい本質的な課題を明確にしてくれます。

最新の業界動向やノウハウを取り入れられる

医療コンサルタントは、数多くの医療機関の支援を通じて、豊富な事例や成功・失敗のノウハウを蓄積しています。また、常に最新の診療報酬改定の情報や、他業界の先進的な取り組みにも精通しています。自院の中だけで情報を集めるのには限界がありますが、コンサルタントを活用することで、他院の成功事例や、制度変更に即した最新の経営戦略といった、価値の高い情報を効率的に取り入れることができます。

院内のスタッフが本来の業務に集中できる

経営改善には、現状分析、データ収集、資料作成、関係各所との調整など、多大な時間と労力がかかります。院長や事務長がこれらの業務に忙殺されてしまうと、本来最も注力すべき診療や日常のマネジメント業務がおろそかになりかねません。こうした専門的かつ煩雑な業務をコンサルタントにアウトソーシングすることで、院内のスタッフはそれぞれの本来の業務に集中できるようになります。これは、組織全体の生産性向上にも繋がります。

デメリット

コンサルティング費用が発生する

当然ながら、専門的なサービスを受けるためには相応の費用がかかります。コンサルティングフィーは、プロジェクトの規模や期間、コンサルタントのランクによって様々ですが、決して安い金額ではありません。特に経営が厳しい状況にある医療機関にとっては、この追加の出費は大きな負担となります。投資した費用に見合うだけの具体的な成果(リターン)が得られるのか、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

コンサルタントとの相性が合わない場合がある

コンサルタントも人間であるため、院長やスタッフとの相性の問題は避けられません。現場の実情を理解しようとせず、一方的に理論ばかりを振りかざす「評論家」タイプのコンサルタントや、高圧的な態度で院内の雰囲気を悪くしてしまうコンサルタントに当たってしまうリスクもあります。提案内容がどれだけ優れていても、信頼関係を築けなければ、改革は円滑に進みません。契約前に、担当者の人柄やコミュニケーションスタイルをしっかりと見極めることが重要です。

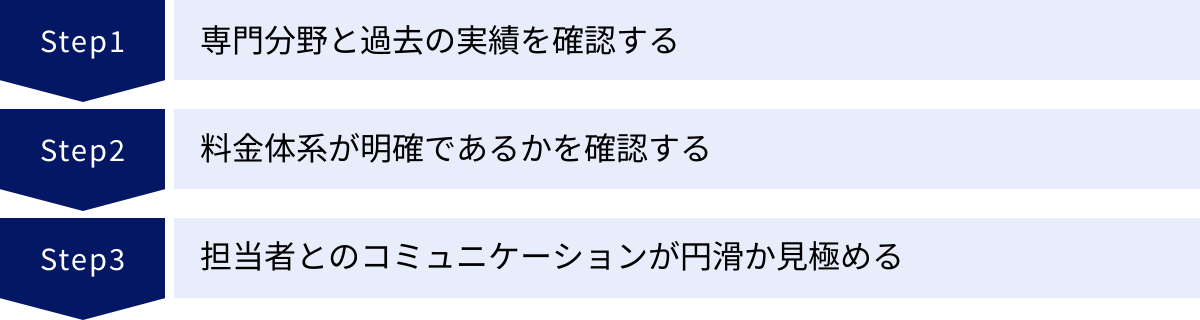

優秀な医療コンサルタントや会社の選び方

最後に、医療機関の立場から、自院にとって最適なパートナーとなるコンサルタントやコンサルティング会社を選ぶためのポイントを3つ紹介します。

専門分野と過去の実績を確認する

一口に医療コンサルタントと言っても、その得意分野は様々です。「増患・マーケティング」「業務効率化・コスト削減」「人事制度構築」「事業承継・M&A」「新規開業支援」など、多岐にわたります。まずは、自院が抱えている最も大きな課題と、コンサルタント(会社)の専門分野が合致しているかを確認することが第一歩です。

その上で、「これまでどのような課題を持つ医療機関を、どのように支援し、どんな成果を出したのか」という具体的な実績を尋ねてみましょう。守秘義務があるため詳細は話せないかもしれませんが、匿名化された事例を通じて、そのコンサルタントの実力やアプローチのスタイルを推し量ることができます。「精神科病院の再生経験が豊富」「都心部でのクリニック開業支援に強い」といった、具体的な強みが見えてくるはずです。

料金体系が明確であるかを確認する

コンサルティングの料金体系には、「月額固定型(顧問契約)」「プロジェクト単位での一括型」「成果報酬型」など、いくつかのパターンがあります。契約を結ぶ前に、どの業務に、いくら費用が発生するのか、その内訳が明確に示されているかを必ず確認しましょう。

「調査・分析」「戦略立案」「実行支援」といったフェーズごとに料金が設定されているのか、コンサルタントの移動交通費や宿泊費といった経費は含まれているのか、契約期間の途中で解約は可能なのか、といった点も事前にクリアにしておくべきです。曖昧な部分を残したまま契約すると、後々トラブルの原因になりかねません。複数の会社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

担当者とのコミュニケーションが円滑か見極める

最終的に、プロジェクトの成否を分けるのは担当コンサルタントとの相性と言っても過言ではありません。どれだけ素晴らしい経歴や実績を持っていても、信頼関係を築けなければ意味がありません。

契約前の面談や提案の場で、以下の点を見極めましょう。

- こちらの話を真摯に、最後まで聞いてくれるか(傾聴力)。

- 専門用語を並べるのではなく、分かりやすい言葉で説明してくれるか。

- 質問に対して、的確で説得力のある回答を返してくれるか。

- 院長だけでなく、現場のスタッフとも良好な関係を築けそうな人柄か。

- 自院の理念や文化を尊重してくれる姿勢があるか。

「この人となら、本音で議論しながら一緒に課題解決に取り組めそうだ」と直感的に思えるかどうか。その感覚を大切にすることが、良いパートナー選びの鍵となります。

まとめ

本記事では、「医療コンサルタント」という仕事について、その役割、具体的な業務内容、活躍の場、年収、求められるスキル、キャリアパスに至るまで、多角的に解説してきました。

医療コンサルタントは、複雑化する医療制度と厳しい経営環境の中で、医療機関が持続可能な形で質の高い医療を提供し続けるために不可欠な存在です。医療と経営という二つの専門性を武器に、病院やクリニックが抱える深刻な課題を解決に導く、非常に社会的意義とやりがいの大きい仕事です。

しかしその一方で、クライアントから常に高い成果を求められ、絶えず最新の知識を学び続けなければならない、知力・体力ともにハードなプロフェッショナルの世界でもあります。

医療コンサルタントを目指す方にとっては、自身のバックグラウンド(医療従事者、他分野のコンサルタントなど)を活かしながら、多様なキャリアを切り拓ける魅力的な選択肢です。また、コンサルティングの活用を検討している医療機関にとっては、信頼できるパートナーを見つけることができれば、経営を大きく好転させるための強力な一手となり得ます。

この記事が、医療コンサルタントという仕事への理解を深め、キャリアを考える方、あるいは経営課題に悩む医療関係者の方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。