医療を取り巻く環境が厳しさを増す現代において、多くの医療機関が経営上の課題に直面しています。診療報酬の改定、医師や看護師の働き方改革、地域医療構想への対応、そして後継者問題など、院長や経営層が取り組むべきテーマは山積しています。日々の診療業務に追われる中で、これらの複雑な経営課題に独力で対応するのは容易ではありません。

このような状況で、専門的な知見と客観的な視点から医療機関の経営を支援する「医療経営コンサルティング」の重要性が高まっています。医療経営コンサルタントは、財務、人事、マーケティング、事業戦略など、多岐にわたる分野で医療機関をサポートし、院長が本来の業務である「診療」に専念できる環境を整えるための強力なパートナーです。

しかし、いざコンサルティング会社の利用を検討しようにも、「どのような業務を依頼できるのか」「費用はどれくらいかかるのか」「どの会社を選べば良いのかわからない」といった疑問や不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

この記事では、医療経営コンサルティングの基本的な役割や業務内容から、導入のメリット・デメリット、費用相場、そして最も重要な「失敗しないコンサルティング会社の選び方」までを網羅的に解説します。さらに、各社それぞれの強みや特徴をまとめた「おすすめの医療経営コンサルティング会社12選」もご紹介します。

本記事を通じて、自院の課題を解決し、持続可能な経営を実現するための最適なパートナーを見つける一助となれば幸いです。

目次

医療経営コンサルティングとは

医療経営コンサルティングとは、一言で表すならば「医療機関の健全な経営を多角的に支援する専門サービス」です。医師が患者の健康状態を診断し、適切な治療法を処方するように、医療経営コンサルタントは医療機関の経営状態を分析・診断し、課題解決のための具体的な施策を提案・実行支援します。単なるアドバイスに留まらず、医療機関が抱える複雑な問題を解決し、持続的な成長を遂げるための環境作りをサポートする重要な役割を担っています。

医療機関が抱える経営課題を解決する専門家

現代の医療機関は、かつてないほど多様で複雑な経営課題に直面しています。これらの課題は、医療機関の種別(病院、診療所、歯科など)や規模、地域によって様々ですが、共通する大きな潮流も存在します。

第一に、国の医療政策の変化への対応です。2年に一度行われる診療報酬改定は、医療機関の収益に直接的な影響を与えます。改定の意図を正確に読み解き、新たな加算要件を満たすための体制整備や、収益構造の見直しが常に求められます。また、高齢化の進展に伴い国が進める「地域医療構想」では、各医療機関が地域の中で担うべき役割(急性期、回復期、慢性期、在宅医療など)を明確にし、病床機能の再編や地域連携の強化が不可欠となっています。こうした政策の動向を常に把握し、自院の進むべき方向性を定める戦略的な視点がなければ、将来的な経営は立ち行かなくなる可能性があります。

第二に、人材の確保と定着という人事・労務面の課題です。医師や看護師をはじめとする医療従事者の不足は、多くの医療機関にとって深刻な問題です。特に2024年度から本格的に適用された「医師の働き方改革」は、時間外労働の上限規制への対応という観点から、労働環境の改善や業務効率化(タスクシフト/シェア、ICTの活用など)を待ったなしで進める必要があります。優秀な人材を惹きつけ、長く働き続けてもらうためには、魅力的な労働条件やキャリアパスの提示、働きがいのある職場環境の構築が欠かせません。

第三に、患者獲得競争の激化です。人口減少や医療機関の増加により、地域によっては患者の奪い合いともいえる状況が生まれています。従来の「良い医療を提供していれば患者は自然と集まる」という考え方だけでは、安定した経営を維持することが難しくなっています。自院の強みを明確にし、WebサイトやSNSなどを活用した効果的な情報発信(マーケティング)を行い、地域住民や他の医療機関からの認知度と信頼を高める「集患・増患」の取り組みが重要です.

第四に、事業承継の問題です。特に個人経営の診療所では、院長の高齢化に伴う後継者不在が深刻化しており、地域医療の存続を脅かす問題となっています。親族内での承継が難しい場合、第三者への譲渡(M&A)も視野に入れた早期の対策が必要です。

医療経営コンサルタントは、こうした医療業界特有の複雑な課題に対し、専門的な知識と豊富な経験、そして客観的なデータ分析に基づいて解決策を提示するプロフェッショナルです。一般的な経営コンサルタントと一線を画すのは、医療法や診療報酬制度、各種許認可といった医療分野ならではの法規制やルールに精通している点です。この専門性こそが、医療機関の経営を的確に支援できる最大の強みといえるでしょう。

院長が診療に専念できる環境作りをサポート

多くの診療所や中小病院では、院長が最高経営責任者(CEO)と現場のトッププレイヤーという二つの役割を一身に背負っています。日中は患者の診察や治療に全力を注ぎ、診療後や休日に経営に関する膨大な業務(財務管理、人事労務、行政手続き、集患対策など)をこなしている、というケースは決して珍しくありません。

このような「診療」と「経営」の二足のわらじを履き続ける状態は、院長に多大な心身の負担を強いることになります。経営に関する悩みやプレッシャーが、本来集中すべき診療の質に影響を及ぼす可能性も否定できません。また、経営業務に時間を取られることで、最新の医療技術や知識を学ぶための時間、あるいは家族と過ごしたり趣味を楽しんだりするプライベートな時間が犠牲になりがちです。

医療経営コンサルティングを導入する大きな意義の一つは、院長をこうした経営業務の負担から解放し、本来の専門である「診療」に専念できる環境を構築することにあります。コンサルタントは、院長の右腕、あるいは外部の経営参謀として、以下のような役割を担います。

- 情報収集と分析の代行: 複雑な診療報酬改定の内容を分かりやすく要約して報告したり、地域の競合クリニックの動向を調査・分析したりするなど、意思決定に必要な情報を提供します。

- 経営実務の支援: 事業計画書の作成、金融機関との融資交渉、人事評価制度の設計、Webサイトの改善提案など、専門知識が必要な実務をサポートします。

- 戦略的な壁打ち相手: 院長が漠然と感じている経営上の課題や将来のビジョンについて対話し、思考を整理し、具体的な戦略へと落とし込む手助けをします。院内では相談しにくいデリケートな問題(スタッフ間のトラブルや事業承継など)についても、客観的な立場で相談に乗ることができます。

このように、経営のプロフェッショナルであるコンサルタントに専門外の業務を任せることで、院長は自らの時間とエネルギーを、医療の質の向上、患者とのコミュニケーション、スタッフの育成といった、院長にしかできないコア業務に集中させることができます。その結果、患者満足度の向上、スタッフのモチベーションアップ、そして医療機関全体の競争力強化という好循環が生まれ、結果的に経営状態の改善にも繋がっていくのです。

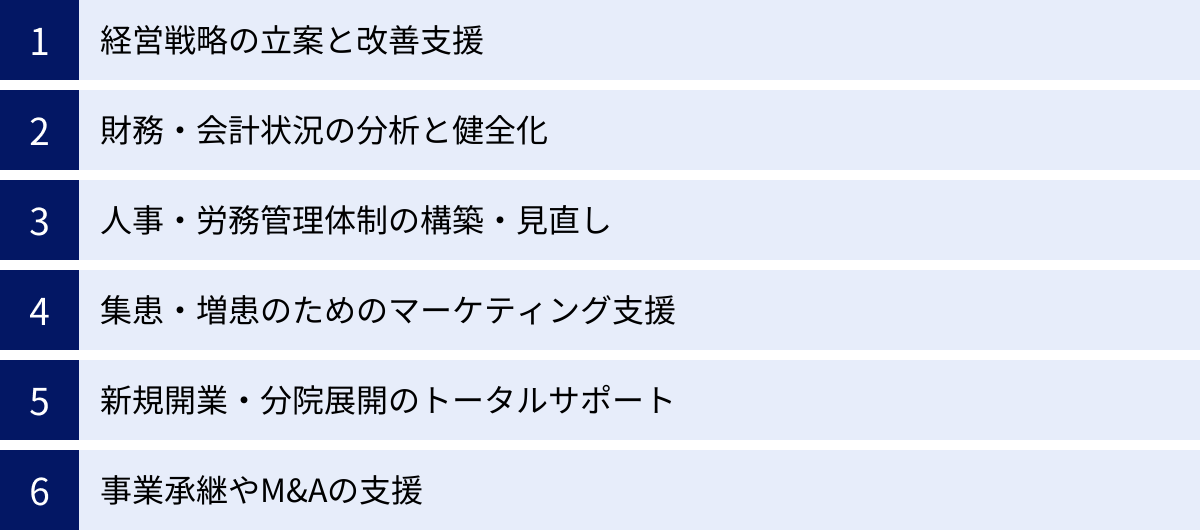

医療経営コンサルティングの主な業務内容

医療経営コンサルティングが提供するサービスは非常に幅広く、医療機関が抱えるあらゆる経営課題に対応しています。ここでは、その中でも代表的な業務内容を6つのカテゴリーに分けて具体的に解説します。コンサルティング会社によって得意分野は異なりますが、多くの会社がこれらの業務を単独または複合的に提供しています。

経営戦略の立案と改善支援

経営戦略とは、医療機関が将来にわたって存続し、成長し続けるための「航海図」です。医療経営コンサルタントは、この航海図を策定し、目的地に向かって正しく進めるよう支援します。

まず、現状分析から始めます。外部環境として、国が進める医療政策(地域医療構想、診療報酬改定の方向性など)や、地域の人口動態、競合となる他の医療機関の動向などを詳細に分析します。次に、内部環境として、自院の財務状況、人材、設備、診療実績、そして何よりも「強み」と「弱み」を客観的に評価します。これには、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)や3C分析(市場/顧客・競合・自社)といった経営分析のフレームワークが用いられます。

この現状分析に基づき、「自院が地域社会の中でどのような役割を果たし、どのような価値を提供していくのか」という中長期的なビジョンと具体的な経営目標を設定します。例えば、「地域のかかりつけ医としての機能を強化し、在宅医療にも注力する」「特定の手術や治療に特化した専門クリニックとして、広域から患者を集める」「予防医療や健診センターを充実させ、地域の健康増進に貢献する」といった方向性を明確にします。

そして、そのビジョンを実現するための具体的なアクションプラン、すなわち経営戦略を立案します。これには、病床機能の転換計画、新規診療科の開設、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、地域連携室の機能強化など、多岐にわたる施策が含まれます。コンサルタントは、計画が絵に描いた餅で終わらないよう、実行スケジュールや担当者、成果指標(KPI)を明確にし、計画の進捗管理までを一貫してサポートします。

財務・会計状況の分析と健全化

医療機関の経営を人体に例えるなら、財務・会計は「血液」の流れです。血液が滞りなく流れなければ、健康を維持できないのと同じように、キャッシュフローが健全でなければ経営は立ち行かなくなります。コンサルタントは、この血液の流れを診断し、改善する役割を担います。

具体的には、貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/S)といった財務諸表を詳細に分析します。医業収益の内訳(外来、入院、診療科別など)や、費用の構造(人件費、薬品費、委託費など)を精査し、どこに収益改善の機会があり、どこに無駄なコストが発生しているのかを特定します。

財務健全化のための具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- コスト削減: 医薬品や医療材料の購入方法を見直し、共同購入や価格交渉によって仕入れコストを削減します。また、清掃や給食、検査といった業務の一部を外部の専門業者に委託(アウトソーシング)することで、固定費を変動費化し、コスト効率を高める提案も行います。

- 収益向上: 診療報酬請求の最適化は、最も即効性のある収益改善策の一つです。カルテを精査し、算定できるはずの加算が漏れていないか(算定漏れ)をチェックし、請求の精度を高めるための業務フロー改善を支援します。また、施設基準を満たして新たな加算を取得するためのアドバイスも行います。

- 資金繰り改善: 資金繰り表を作成して将来のキャッシュの動きを予測し、安定した経営基盤を築きます。必要に応じて、金融機関との融資交渉や返済計画の見直しなどもサポートします。

人事・労務管理体制の構築・見直し

「ヒト」は医療機関にとって最も重要な経営資源です。優秀な人材の確保と定着は、医療の質と経営の安定に直結します。コンサルタントは、戦略的な人事・労務管理体制の構築を支援します。

採用活動においては、単に求人広告を出すだけでなく、医療機関の理念や魅力を効果的に伝え、求める人材像に響くような採用戦略を立案します。採用チャネルの選定、面接手法の改善、内定者フォローなど、採用プロセス全体を最適化します。

人材育成と定着のためには、公平で納得感のある人事評価制度と、それに基づいた給与体系の構築が不可欠です。コンサルタントは、各職種の役割や貢献度に応じた評価項目や基準を設定し、職員のモチベーションと成長を促す仕組み作りをサポートします。また、キャリアパスを明確に示し、研修制度を充実させることで、職員が将来にわたって働き続けたいと思える環境を整えます。

さらに、医師の働き方改革への対応は喫緊の課題です。コンサルタントは、医師の労働時間を正確に把握し、タスクシフト/シェア(医師の業務の一部を他の職種に移管・共同化すること)や、電子カルテ、Web問診システムといったICTツールを活用した業務効率化を推進します。これにより、法令遵守と医療の質の維持を両立させることを目指します。

集患・増患のためのマーケティング支援

医療機関も、地域社会から「選ばれる」存在になるための努力が求められる時代です。コンサルタントは、データに基づいた効果的なマーケティング戦略で、集患・増患を支援します。

まず、診療圏調査によって、地域の人口構成、年齢層、競合医療機関の状況などを分析し、自院がターゲットとすべき患者層を明確化します。その上で、ターゲットに響くメッセージを考案し、最適なチャネルを通じて情報を発信します。

具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- Webマーケティング: スマートフォンでの閲覧に対応した見やすいWebサイトの構築・リニューアル、SEO(検索エンジン最適化)対策による検索順位の向上、Googleビジネスプロフィールなどを活用したMEO(マップエンジン最適化)対策、医療広告ガイドラインを遵守したWeb広告の運用などを支援します。

- 地域連携の強化: 地域の基幹病院や他のクリニック、介護施設などとの連携を深め、紹介患者を増やすための仕組みを構築します。連携先への定期的な訪問や情報提供、合同の勉強会の開催などを通じて、顔の見える関係性を築きます。

- 患者満足度の向上: 患者満足度調査(アンケートなど)を実施し、待ち時間、スタッフの対応、院内の清潔さといった点に関する患者の「生の声」を収集・分析します。その結果に基づき、具体的な改善策を提案・実行することで、口コミや評判を高め、リピート率の向上に繋げます。

新規開業・分院展開のトータルサポート

新たにクリニックを開業したり、分院を展開したりすることは、医療機関にとって大きな挑戦です。コンサルタントは、この複雑なプロジェクトを成功に導くための包括的なサポートを提供します。

計画段階では、まず綿密な診療圏調査を行い、開業地として有望なエリアを選定します。その上で、将来の収支予測を含む詳細な事業計画書を作成し、金融機関からの資金調達を支援します。

実行段階では、クリニックのコンセプトに合った設計・施工業者の選定、必要な医療機器のリストアップと選定、電子カルテなどのITシステムの導入をサポートします。また、保健所や地方厚生局への開設許可申請といった煩雑な行政手続きも代行・支援し、院長の負担を軽減します。

開業に向けては、オープニングスタッフの採用と教育、そして開業前から地域住民にクリニックの存在を知らせるためのマーケティング活動(内覧会の企画・実施、Webサイトの先行公開、地域メディアへの情報提供など)も行い、スムーズなスタートダッシュを後押しします。

事業承継やM&Aの支援

院長の高齢化に伴う事業承継は、多くの医療機関が直面する重要な経営課題です。コンサルタントは、スムーズなバトンタッチを実現するための専門的な支援を行います。

事業承継には、親族や院内の医師に引き継ぐ「親族内・院内承継」と、外部の第三者に譲渡する「M&A(Mergers and Acquisitions)」の大きく二つの選択肢があります。コンサルタントは、院長の意向や医療機関の状況を踏まえ、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、最適な承継方法を共に検討します。

M&Aを選択する場合、コンサルタントは極めて重要な役割を果たします。まず、医療機関の価値を客観的に評価する「企業価値評価(デューデリジェンス)」を行います。そして、自院の理念や医療を引き継いでくれるにふさわしい譲渡先の候補を探し出し、マッチングさせます。条件交渉の場では、専門家として院長の代理人またはアドバイザーとして交渉を進め、双方にとって納得のいく形での契約締結を目指します。

承継後も、経営方針や組織文化の統合を円滑に進めるためのPMI(Post Merger Integration)を支援し、承継による混乱を最小限に抑え、スタッフや患者が安心して新しい体制に移行できるようサポートします。

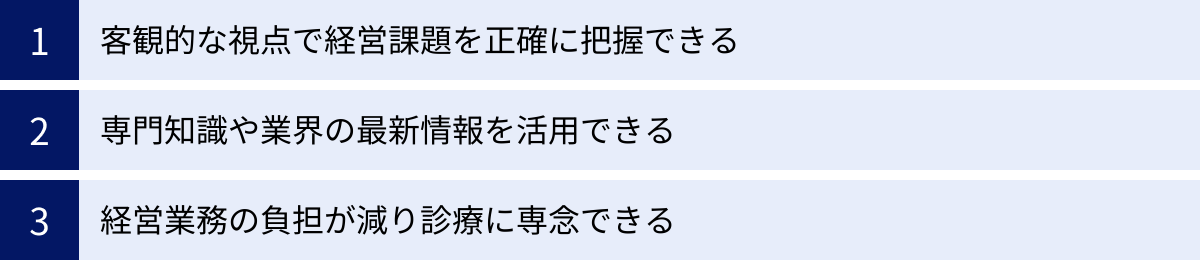

医療経営コンサルティングを導入する3つのメリット

医療経営コンサルティングの導入には、決して安くない費用がかかります。しかし、それを上回る価値やメリットが期待できるからこそ、多くの医療機関が活用しています。ここでは、コンサルティングを導入することで得られる主な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① 客観的な視点で経営課題を正確に把握できる

医療機関の内部に長年いると、いつの間にか特定の考え方や業務の進め方が「当たり前」になってしまうことがあります。日々の業務に追われる中で、経営全体を俯瞰して見ることが難しくなり、問題の根本的な原因に気づけなかったり、改善の機会を見逃してしまったりすることは少なくありません。

例えば、長年勤務しているスタッフの発言力が強く、新しいやり方を導入しようとしても「昔からこうやっているから」という一言で阻まれてしまう、といったケースは多くの組織で見られます。また、院長自身が特定の診療分野や業務に強いこだわりを持っているために、他の部分の非効率性が見えなくなっていることもあります。

ここに、外部の専門家であるコンサルタントが入ることで、しがらみや先入観のない「第三者の客観的な視点」がもたらされます。コンサルタントは、財務データ、患者データ、業務フローなどの客観的な事実に基づいて、経営状況を冷静に分析します。そして、「なぜこの業務にこれだけの時間がかかっているのか」「なぜこの部門の収益性が低いのか」といった、内部の人間では当たり前すぎて疑問に思わなかったような点にも、鋭いメスを入れていきます。

「勘」や「経験」だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な分析によって、これまで見過ごされてきた真の経営課題を正確に特定できること。これが、コンサルティングを導入する最大のメリットの一つです。院内の人間関係に配慮して言いにくいことであっても、外部の立場から忖度なく指摘してくれるため、本質的な議論を始めるきっかけとなります。この客観的な現状認識こそが、効果的な改善策を立案するための第一歩となるのです。

② 専門知識や業界の最新情報を活用できる

医療業界は、制度や技術の変化が非常に激しい世界です。2年ごとの診療報酬改定はもちろんのこと、医療法、介護保険法、労働関連法規など、経営に影響を与える法律は頻繁に改正されます。また、AIを活用した診断支援システムや業務効率化ツールなど、新しいテクノロジーも次々と登場します。

院長や事務長が、日々の業務をこなしながら、これら全ての最新情報を自力でキャッチアップし、深く理解することは現実的に非常に困難です。情報の取捨選択や解釈を誤れば、経営判断を誤るリスクさえあります。

医療経営コンサルタントは、まさにこの「情報収集と分析」のプロフェッショナルです。彼らは常に業界の最新動向をウォッチし、法改正や診療報酬改定の内容をいち早く分析して、その情報がクライアントである医療機関にどのような影響を与えるのか、そしてどう対応すべきかを具体的にアドバイスします。

さらに、コンサルティング会社は、多くの医療機関を支援する中で蓄積された豊富な「知見」と「ノウハウ」を持っています。ある病院で成功したコスト削減策、あるクリニックで効果があった集患マーケティングの手法、ある介護施設でうまくいった人事制度など、他院の成功事例や失敗事例に基づいた具体的な提案を受けることができます。自院だけで試行錯誤を繰り返すのに比べ、成功への近道を歩むことができるのです。

また、コンサルティング会社によっては、財務、人事、マーケティング、ITなど、各分野の専門家がチームを組んでサポートしてくれる場合もあります。これにより、一つの課題に対して多角的な視点から、より専門性の高いソリューションの提供を受けることが可能になります。自前でこれだけの専門人材を揃えることは困難であり、必要な時に必要な専門知識を活用できる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

③ 経営業務の負担が減り診療に専念できる

前述の通り、多くの院長は「優れた臨床家」であると同時に「経営者」であることを求められます。しかし、診療と経営は、求められるスキルセットが全く異なります。診療に情熱と誇りを持っている院長ほど、慣れない経営業務に時間とエネルギーを費やすことに、ストレスやジレンマを感じることが多いのではないでしょうか。

資金繰りの悩み、スタッフとの労務問題、行政への煩雑な届け出、集患対策の立案…。これらの経営業務に思考を奪われる時間は、本来であれば患者と向き合う時間、最新の医療を学ぶ時間、あるいは心身を休める時間であるはずです。

医療経営コンサルティングを導入し、経営に関する専門的な業務を信頼できるパートナーに委ねることで、院長はこれらの負担から大きく解放されます。 これにより生まれる時間的・精神的な「余白」こそが、計り知れない価値を持ちます。

削減された時間を、院長にしかできない業務、すなわち「診療の質の向上」に集中させることができます。より丁寧に患者の話を聞き、より高度な医療技術の研鑽に励むことができます。また、スタッフとのコミュニケーションや教育に時間をかけることで、チーム医療の質を高め、組織全体のパフォーマンスを向上させることも可能です。

経営のプロに任せる安心感は、院長の精神的なプレッシャーを和らげ、日々の診療にポジティブな影響を与えます。院長が活き活きと診療に取り組む姿は、患者に安心感を与え、スタッフのモチベーションを高め、結果として医療機関全体の活性化に繋がります。 このように、経営業務の負担軽減は、単なる業務のアウトソーシングに留まらず、医療機関の根幹である「医療の質」そのものを高める効果が期待できるのです。

医療経営コンサルティングを導入する2つのデメリット

医療経営コンサルティングは多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、導入を検討する際には知っておくべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、コンサルティングを成功させるための鍵となります。

① コンサルティング費用が発生する

最も直接的で分かりやすいデメリットは、コンサルティング費用という新たなコストが発生することです。医療経営コンサルティングの料金は、契約形態や支援内容、医療機関の規模によって大きく異なりますが、決して安価ではありません。月々の顧問契約であれば数十万円、新規開業やM&Aといった大規模なプロジェクトであれば数百万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

特に、経営状況が厳しい医療機関にとっては、この費用負担が導入への大きなハードルとなる場合があります。「ただでさえ赤字なのに、さらにコンサル費用を支払う余裕はない」と感じるのも無理はありません。

そのため、コンサルティングの導入を検討する際には、支払う費用に対して、どれだけの効果(リターン)が期待できるのか、つまり「費用対効果」を冷静に見極める必要があります。例えば、「月額30万円の顧問料を支払うことで、診療報酬の算定漏れ防止やコスト削減によって月50万円以上の収益改善が見込める」といった具体的なシミュレーションができるかどうかが重要です。

この費用を単なる「コスト(経費)」と捉えるか、将来の成長に向けた「インベストメント(投資)」と捉えるか、その視点が問われます。投資であると考えるならば、その投資が自院の課題解決と持続的な成長に繋がり、将来的に支払った費用を上回る利益を生み出すという確信が持てなければ、安易に契約すべきではありません。契約前には、必ず複数のコンサルティング会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが不可欠です。

② 期待した成果が必ず出るとは限らない

コンサルティング会社と契約すれば、自動的に経営が改善されるわけではない、という点も重要な注意点です。コンサルタントはあくまで外部の支援者であり、魔法使いではありません。 彼らが提供するのは、現状分析に基づく「診断」と、課題解決のための「処方箋(改善提案)」です。その処方箋を実際に実行し、成果につなげるのは、院長をはじめとする医療機関側のスタッフ自身です。

コンサルティングが失敗に終わるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

- 「丸投げ」にしてしまう: 「高いお金を払っているのだから、あとは全部お任せで何とかしてくれるだろう」という姿勢では、まずうまくいきません。コンサルタントの提案を他人事のように捉え、実行に向けた院内の協力体制を構築できなかったり、主体的に関わろうとしなかったりすれば、計画は絵に描いた餅で終わってしまいます。

- コンサルタントとの相性や能力の問題: 担当するコンサルタントとの人間的な相性が悪く、信頼関係を築けない場合、本音でのコミュニケーションが取れず、的確な支援が難しくなります。また、コンサルタントの経験や知識が不足していたり、自院の特殊な事情を理解してくれなかったりすると、的外れな提案をされる可能性もあります。

- 提案が非現実的: 提案内容が、現場の実情を無視した理想論や机上の空論である場合もあります。自院の人員や資金、組織文化などを考慮せずに、実行不可能な計画を押し付けられても、現場が疲弊するだけで成果には繋がりません。

このように、コンサルティングの成果は、コンサルティング会社の質だけでなく、受け入れる医療機関側の姿勢や実行力にも大きく左右されます。 期待した成果が出なかった場合、支払った費用と費やした時間が無駄になってしまうリスクがあることを十分に認識しておく必要があります。このリスクを最小限に抑えるためには、後述する「失敗しないコンサルティング会社の選び方」や「コンサルティングを最大限に活用するためのコツ」を実践することが極めて重要になります。

医療経営コンサルティングの費用相場と料金体系

医療経営コンサルティングの導入を具体的に検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。料金はコンサルティング会社や支援内容によって大きく異なりますが、その構造を理解しておくことで、自院の予算やニーズに合ったサービスを選びやすくなります。ここでは、主な料金体系の種類と、それぞれの費用相場の目安について解説します。

主な料金体系の種類

医療経営コンサルティングの料金体系は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。これらを組み合わせたハイブリッド型の料金体系を採用している会社もあります。

| 料金体系 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額固定料金を支払い、継続的な経営相談や支援を受ける契約形態。 | 定期的な関与により、経営状況の変化に迅速に対応できる。長期的な視点での改善に取り組める。 | 特定の課題がなくても費用が発生する。短期間での成果を求めにくい場合がある。 |

| プロジェクト型 | 「新規開業」「事業承継」「人事制度構築」など、特定の課題解決のために期間と業務範囲を定めて契約する形態。 | 目的と成果物が明確で、予算を立てやすい。課題解決に集中できる。 | 契約範囲外の新たな課題に対応するには、別途契約や費用が必要になる場合がある。 |

| 成果報酬型 | 増収額やコスト削減額など、コンサルティングによって得られた成果(利益)の一定割合を報酬として支払う形態。 | 初期費用を抑えられる。成果が出なければ報酬が発生しないため、医療機関側のリスクが低い。 | 成功した場合の報酬総額が、固定料金よりも高額になる可能性がある。成果の測定方法で揉める場合がある。 |

顧問契約型

顧問契約型は、最も一般的な料金体系です。毎月定額の顧問料を支払うことで、定期的な経営会議への出席、随時の電話やメールでの相談、最新の医療情報の提供など、継続的なサポートを受けられます。いわば、外部に「経営の主治医」を持つようなイメージです。

この契約形態は、特定の大きな課題があるわけではないものの、日々の経営判断に関する相談相手が欲しい場合や、長期的な視点でじっくりと経営体質の改善に取り組みたい場合に適しています。料金は、医療機関の規模(病床数や外来患者数)、訪問頻度、サポート内容の範囲によって変動します。

プロジェクト型

プロジェクト型は、解決すべき課題とゴールが明確な場合に採用される料金体系です。「クリニックの新規開業支援」「M&Aの仲介」「赤字部門の事業再生」など、特定のプロジェクトの開始から完了までを支援するもので、契約時に一括または分割で料金を支払います。

期間と業務範囲、そして成果物が明確なため、医療機関側としては予算の見通しが立てやすいというメリットがあります。目的がはっきりしているため、コンサルタントもリソースを集中投下し、短期間で成果を出すことを目指します。ただし、契約範囲外の業務を依頼する場合は追加料金が発生することが多いため、事前に業務範囲を明確に定義しておくことが重要です。

成果報酬型

成果報酬型は、コンサルティングによって生まれた経済的な利益(例:増収額、コスト削減額)の一部を報酬として支払う仕組みです。初期費用がかからない、あるいは非常に低く設定されていることが多く、「成果が出なければ費用は発生しない」という分かりやすさから、特に経営状況が厳しい医療機関にとっては導入しやすい料金体系といえます。

一方で、デメリットも存在します。まず、大きな成果が出た場合、結果的に支払う報酬総額が顧問契約型やプロジェクト型よりも高額になる可能性があります。また、「どの部分がコンサルティングによる成果なのか」という成果の定義や測定方法を巡って、コンサルティング会社との間で見解の相違が生まれ、トラブルになるケースも少なくありません。契約時には、成果の定義、測定期間、報酬の算定方法などを、契約書で詳細に定めておく必要があります。

費用相場の目安

前述の通り、コンサルティング費用は様々な要因によって変動するため、一概に示すことは困難ですが、一般的な目安は以下の通りです。これらはあくまで参考値であり、具体的な金額は必ず個別のコンサルティング会社に見積もりを依頼して確認してください。

- 顧問契約型

- 無床診療所(クリニック): 月額10万円 ~ 30万円程度

- 月1~2回の訪問と随時の相談が中心。

- 有床診療所・中小病院(100床未満): 月額30万円 ~ 80万円程度

- 訪問頻度が増え、財務分析や部門別会議への参加など、より深度のある支援が含まれる。

- 中規模・大規模病院(100床以上): 月額50万円 ~ 150万円以上

- 複数のコンサルタントがチームで対応することも多く、経営戦略全般にわたる包括的なサポートが提供される。

- 無床診療所(クリニック): 月額10万円 ~ 30万円程度

- プロジェクト型

- 新規開業支援: 300万円 ~ 1,000万円以上

- 事業計画策定、資金調達、設計・施工、行政手続き、開業マーケティングなど、サポート範囲によって大きく変動。

- 人事制度構築: 200万円 ~ 800万円程度

- 評価制度、賃金テーブル、退職金制度の設計など。

- M&A・事業承継支援:

- 着手金: 100万円 ~ 500万円程度

- 成功報酬: 譲渡価格の数%(レーマン方式で算出されることが多い)

- 案件の規模や複雑さによって大きく異なる。

- 新規開業支援: 300万円 ~ 1,000万円以上

- 成果報酬型

- 経済的利益の10% ~ 30%程度

- 診療報酬の増収コンサルティングなどで採用されることが多い。

- 契約時に報酬の上限を設ける場合もある。

- 経済的利益の10% ~ 30%程度

これらの費用を高いと見るか、安いと見るかは、その費用対効果次第です。例えば、月30万円の顧問料を支払っても、コンサルティングによって毎月100万円の収益改善が実現すれば、それは非常に価値のある投資といえます。重要なのは、金額の多寡だけでなく、その投資によって自院が抱える課題が解決され、将来的な成長に繋がるかどうかを慎重に見極めることです。

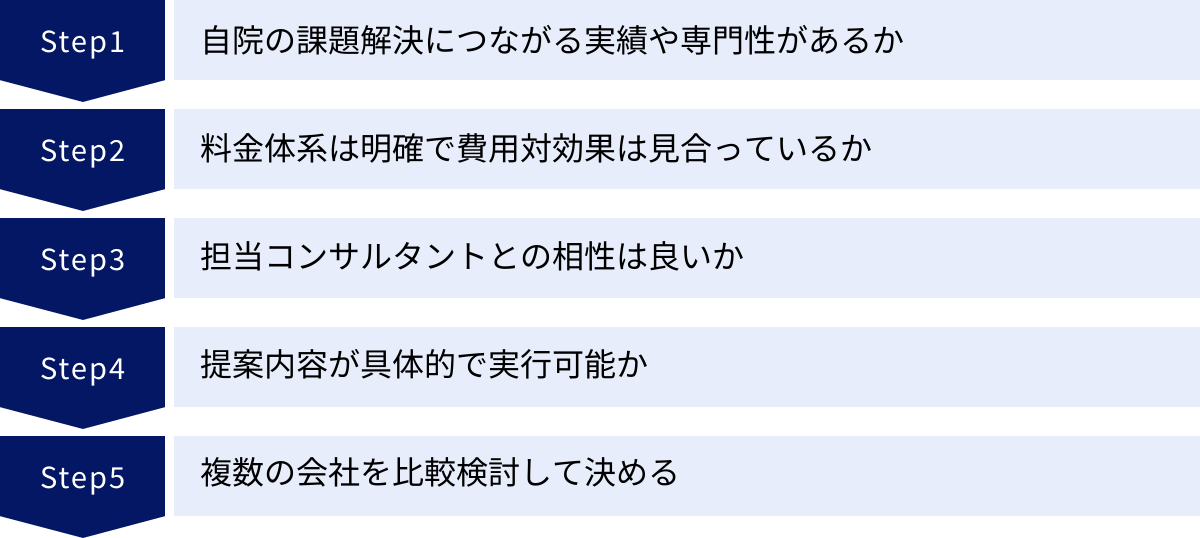

失敗しない医療経営コンサルティング会社の選び方【5つのポイント】

数多く存在する医療経営コンサルティング会社の中から、自院に最適な一社を見つけ出すことは、コンサルティングを成功させるための最も重要なステップです。ここでは、会社選びで失敗しないために押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① 自院の課題解決につながる実績や専門性があるか

医療経営コンサルティングと一口に言っても、その専門分野は会社によって様々です。財務改善やコスト削減を得意とする会社、集患・増患マーケティングに強みを持つ会社、人事制度構築や組織開発を専門とする会社、事業承継やM&Aに特化した会社など、それぞれに得意領域があります。

まず行うべきことは、自院が抱える最も解決したい経営課題は何かを明確にすることです。その上で、その課題解決に直結する専門性と豊富な実績を持つコンサルティング会社を選ぶことが不可欠です。「赤字経営からの脱却」が最優先課題なのであれば、財務分析や業務効率化の実績が豊富な会社を選ぶべきですし、「新規患者を増やしたい」のであれば、Webマーケティングや地域連携強化のノウハウを持つ会社が適しています。

また、医療機関の種別(病院、診療所、歯科、介護施設など)によっても、求められる知見は異なります。自院と同じような規模や機能を持つ医療機関の支援実績が豊富かどうかも、重要な判断基準となります。会社のWebサイトで公開されているコンサルティング事例(※特定の施設名は伏せられていることがほとんどです)や、コンサルタントの経歴、得意分野などを詳しくチェックし、自院の課題と照らし合わせてみましょう。

② 料金体系は明確で費用対効果は見合っているか

コンサルティング費用は大きな投資です。契約後に「こんなはずではなかった」という事態を避けるためにも、料金体系の透明性は非常に重要です。

初回の相談や見積もりの段階で、料金の算出根拠を明確に説明してくれるかを確認しましょう。顧問契約であれば、月額料金に含まれるサービス内容(訪問回数、対応時間、レポートの種類など)は何か、範囲外の業務を依頼した場合の追加料金はどうなるのか。プロジェクト契約であれば、成果物の定義は何か。成果報酬であれば、成果の測定方法と報酬の計算式は何か。これらの点を曖昧にせず、書面で具体的に提示してくれる会社は信頼できます。

そして、提示された料金が、期待できる成果に見合っているか(費用対効果)を慎重に検討する必要があります。単に料金が安いという理由だけで選ぶのは危険です。安かろう悪かろうでは、時間と費用を無駄にするだけです。逆に、料金が高くても、それを上回る大きなリターン(収益増、コスト減、組織力の向上など)が期待できるのであれば、それは「良い投資」といえます。複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較することで、自院にとって最もコストパフォーマンスの高い選択肢が見えてくるはずです。

③ 担当コンサルタントとの相性は良いか

コンサルティングの成否は、担当するコンサルタント個人の能力や人柄に大きく左右されると言っても過言ではありません。いくら会社に素晴らしい実績があっても、実際に自院を担当するコンサルタントとの相性が悪ければ、プロジェクトはうまく進みません。

経営という非常にデリケートなテーマを扱う以上、院長や経営幹部が「この人になら本音で話せる」「この人を信頼して任せられる」と感じられるかどうかが極めて重要です。専門知識や論理的思考力はもちろん必要ですが、それ以上に、自院の理念や文化を尊重してくれるか、現場のスタッフの気持ちを汲み取ってくれるか、高圧的ではなく、親身になって話を聞いてくれるか、といった人間的な側面が信頼関係の構築に繋がります。

契約前の面談では、必ず「実際に担当する予定のコンサルタント」に会わせてもらいましょう。 その際に、こちらの話をどれだけ真剣に聞いてくれるか、質問に対して的確で分かりやすい回答を返してくれるか、その人柄やコミュニケーションスタイルは自分たちに合うか、といった点を見極めることが大切です。「何か違うな」という違和感を少しでも感じたら、その直感を軽視すべきではありません。

④ 提案内容が具体的で実行可能か

優れたコンサルタントは、単に一般的な正論や抽象的な理想論を語るだけではありません。自院の現状、特にリソース(ヒト・モノ・カネ)の制約や、組織の文化、スタッフのスキルレベルなどを正確に理解した上で、具体的で地に足のついた、実行可能なアクションプランを提示してくれます。

提案を受ける際には、「その計画は、本当にうちのスタッフで実行できるだろうか?」「その施策に必要な予算は確保できるだろうか?」といった現実的な視点で吟味することが重要です。例えば、「最新のITシステムを導入しましょう」という提案だけでなく、「どの製品を、どのくらいの費用で導入し、導入後の研修は誰がどのように行い、いつまでに本格稼働させるのか」といった「誰が・何を・いつまでに・どのように」というレベルまで具体化されているかを確認しましょう。

また、良い提案は、成功のシナリオだけでなく、潜在的なリスクや実行上の障壁についても言及し、それに対する対策までセットで示されているものです。メリットばかりを強調し、デメリットやリスクの説明を怠るようなコンサルタントには注意が必要です。

⑤ 複数の会社を比較検討して決める

最後に、そして最も基本的なことですが、決して1社の話だけを聞いて即決しないでください。時間や手間はかかりますが、最低でも2~3社のコンサルティング会社と面談し、それぞれの提案と見積もりを比較検討することをお勧めします。

複数の会社と接触することで、以下のようなメリットがあります。

- 相場感がわかる: 各社の料金やサービス内容を比較することで、適正な価格水準を把握できます。

- 各社の強み・弱みがわかる: A社は財務に強い、B社はマーケティングが得意、といった各社の特徴が明確になり、自院の課題に最もマッチする会社を選びやすくなります。

- 提案の質を比較できる: 様々な角度からの提案を受けることで、自院の課題に対する新たな視点や気づきを得られることがあります。

- 自院との相性を客観的に判断できる: 複数の担当者と話すことで、「どの会社のどの担当者となら、うまくやっていけそうか」をより客観的に判断できます。

この比較検討のプロセスを通じて、上記①~④のポイントを総合的に評価し、最終的に「この会社となら、共に汗を流して経営改善に取り組んでいける」と確信できるパートナーを選ぶことが、失敗しないための王道といえるでしょう。

【徹底比較】医療経営コンサルティング会社おすすめ12選

ここでは、国内で豊富な実績を持つ代表的な医療経営コンサルティング会社を12社ご紹介します。それぞれに強みや特徴が異なるため、自院の課題やニーズと照らし合わせながら、比較検討の参考にしてください。

| 会社名 | 特徴・強み |

|---|---|

| ① 株式会社メディヴァ | 現場主義のハンズオン支援。病院・クリニック経営、在宅医療、海外展開まで幅広く対応。 |

| ② 株式会社船井総合研究所 | 大手総合経営コンサル。特に歯科・クリニックの集患・増患マーケティングに定評。 |

| ③ 株式会社日本経営 | 医療・介護・福祉分野に特化。財務改善、人事制度、事業承継など総合力が高い。 |

| ④ 株式会社川原経営総合センター | 税理士法人が母体。財務・会計・税務を基盤とした経営改善、事業承継に強み。 |

| ⑤ 株式会社メディカル・プリンシプル社 | 医師紹介事業が母体。医師のキャリア支援と連動した経営コンサルティングが特徴。 |

| ⑥ 株式会社ケアマックス | 介護事業所の経営コンサルティングに特化。医療との連携支援も手掛ける。 |

| ⑦ 株式会社ヘルスケア経営研究所 | 中小病院・クリニック・介護施設向け。経営改善、研修・セミナー事業も展開。 |

| ⑧ 株式会社メディチュア | ハンズオンでの経営改善、事業再生、M&A支援に強み。病院・診療所が中心。 |

| ⑨ 税理士法人合同会計 | 医療専門の税理士法人。税務会計から開業支援、経営改善までワンストップで対応。 |

| ⑩ 株式会社サイメッド | 医療機器ディーラーが母体。医療機器の知見を活かしたコンサルティングを提供。 |

| ⑪ エム・シー・ヘルスケア・ホールディングス株式会社 | 三菱商事グループ。医療材料のSPD(院内物流管理)を軸に経営支援サービスを展開。 |

| ⑫ メドピア株式会社 | 医師専用コミュニティサイト「MedPeer」が基盤。医師の知見を活用した各種サービスを展開。 |

① 株式会社メディヴァ

「患者さんと医療者の“最高の選択肢”を創る」をミッションに掲げ、病院やクリニックの経営支援、在宅医療、健診センターのコンサルティングなどを手掛けています。現場に入り込む「ハンズオン型」の支援スタイルが最大の特徴で、コンサルタントがクライアント先に常駐または半常駐し、計画立案から実行までを二人三脚で進めます。医療機関の新規設立や再生、海外への医療輸出支援など、幅広い領域で実績があります。(参照:株式会社メディヴァ 公式サイト)

② 株式会社船井総合研究所

東証プライム上場の大手経営コンサルティング会社です。幅広い業種を支援していますが、医療分野、特に歯科医院やクリニックの「業績アップ」コンサルティングに定評があります。Webマーケティングを活用した集患・増患戦略、自費診療の導入・拡大支援など、収益向上に直結する具体的なノウハウを豊富に持っているのが強みです。全国で多数のセミナーを開催しており、最新の成功事例を学ぶ機会も豊富です。(参照:株式会社船井総合研究所 公式サイト)

③ 株式会社日本経営

1967年創業の、医療・介護・福祉分野に特化した老舗コンサルティングファームです。「コンサルティング」「システム開発」「人材育成」の3つを柱に、クライアントの課題に対して総合的なソリューションを提供します。財務改善や人事制度構築、M&A・事業承継支援はもちろん、自社で医療・介護向けの業務システムも開発・提供しており、ICTを活用した業務効率化支援にも強みを持っています。(参照:株式会社日本経営 公式サイト)

④ 株式会社川原経営総合センター

税理士法人を母体とするコンサルティング会社で、医療・介護・福祉分野の会計・税務に精通しています。その専門性を活かし、日々の会計処理や税務申告のサポートから、詳細な財務分析に基づく経営改善提案、スムーズな事業承継の実現まで、財務・税務を切り口とした一貫したサポートを提供できるのが強みです。新規開業支援の実績も豊富です。(参照:株式会社川原経営総合センター 公式サイト)

⑤ 株式会社メディカル・プリンシプル社

医師・薬剤師の人材紹介サービス「民間医局」で知られる会社です。14万人以上の医師会員ネットワークという独自の強みを活かし、医師の採用支援と連動した経営コンサルティングを提供しています。常勤・非常勤医師の紹介はもちろん、経営課題を解決できる院長や事務長クラスのハイクラス人材の紹介も可能です。医師のキャリアを熟知しているからこそできる、人材を軸とした経営改善提案が特徴です。(参照:株式会社メディカル・プリンシプル社 公式サイト)

⑥ 株式会社ケアマックス

介護事業所の経営コンサルティングに特化した会社です。デイサービス、訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅など、様々な介護サービス事業所の新規開設支援、稼働率向上支援、人材採用・育成支援、M&A支援などを手掛けています。介護保険制度や運営基準に精通しており、介護事業特有の課題解決に強みがあります。医療との連携強化を目指す医療機関にとっても、参考になる知見を持っています。(参照:株式会社ケアマックス 公式サイト)

⑦ 株式会社ヘルスケア経営研究所

中小規模の病院、診療所、介護施設を主な対象として、経営コンサルティングサービスを提供しています。経営診断から改善計画の策定、実行支援まで、クライアントに寄り添ったサポートを行います。また、医療・介護従事者向けの研修やセミナー事業にも力を入れており、リーダー育成や組織力強化といったテーマでの支援も得意としています。(参照:株式会社ヘルスケア経営研究所 公式サイト)

⑧ 株式会社メディチュア

病院や診療所の経営改善、M&A・事業再生支援に強みを持つコンサルティング会社です。特に、経営が厳しい状況にある医療機関の再生(ターンアラウンド)において豊富な実績を持っています。コンサルタントが現場に深く入り込むハンズオンでの支援を基本とし、財務改善、業務効率化、組織改革などを断行し、黒字化を目指します。厳しい状況を乗り越えるための実行力が強みです。(参照:株式会社メディチュア 公式サイト)

⑨ 税理士法人合同会計

東京に拠点を置く、医療分野を専門とする税理士法人です。税務・会計のプロフェッショナル集団として、医療機関の経営を強力にバックアップします。日々の記帳代行や決算・税務申告はもちろん、それらのデータに基づいた経営分析や節税対策、資金繰り改善の提案を行います。新規開業支援から医療法人設立、事業承継まで、税務・会計を軸にワンストップで対応できる体制が強みです。(参照:税理士法人合同会計 公式サイト)

⑩ 株式会社サイメッド

医療機器の販売・メンテナンスを行うディーラーを母体とする会社です。長年、医療現場と密接に関わってきた経験から、医療機器に関する深い知見を活かしたコンサルティングが特徴です。新規開業時の医療機器選定やレイアウト提案、既存設備の更新計画、コスト削減に繋がる機器の提案など、ハード面からの経営改善を得意としています。(参照:株式会社サイメッド 公式サイト)

⑪ エム・シー・ヘルスケア・ホールディングス株式会社

総合商社である三菱商事のグループ企業です。医療材料や医薬品の院内物流管理システム(SPD)の提供を中核事業としており、SPDを通じて得られる購買データを分析し、コスト削減や業務効率化に繋げる経営支援サービスを展開しています。物流管理という独自の切り口から、病院経営の最適化をサポートできる点が大きな特徴です。(参照:エム・シー・ヘルスケア・ホールディングス株式会社 公式サイト)

⑫ メドピア株式会社

16万人以上の医師が参加する医師専用コミュニティサイト「MedPeer」を運営しています。この強固な医師ネットワークと、そこで集まる集合知を基盤に、製薬企業向けのマーケティング支援や、一般向けのヘルスケアサービスなどを展開しています。直接的な経営コンサルティングとは異なりますが、医師の採用支援サービスや、かかりつけ薬局化支援サービスなどを通じて、医療機関の経営に貢献しています。(参照:メドピア株式会社 公式サイト)

医療経営コンサルティングを依頼する前に準備すべきこと

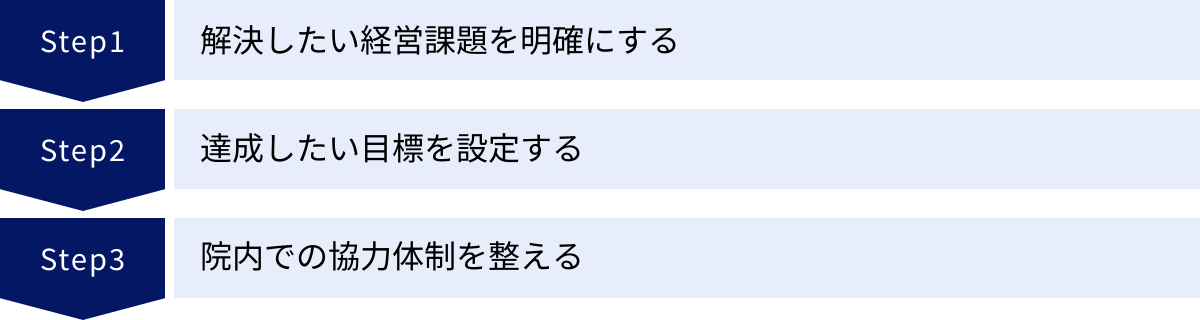

医療経営コンサルティングの効果を最大限に引き出すためには、コンサルタントに「丸投げ」するのではなく、依頼する側にも事前の準備が必要です。準備が不十分なまま依頼してしまうと、コンサルタントも的確な支援ができず、時間と費用が無駄になる可能性があります。ここでは、依頼前に最低限準備しておくべき3つのことを解説します。

解決したい経営課題を明確にする

「何となく経営がうまくいっていない」「漠然とした将来への不安がある」といった曖昧な状態では、コンサルタントはどこから手をつけて良いか分からず、効果的な提案をすることができません。まずは院内で議論を重ね、「自院が抱えている問題は何か」をできる限り具体的に言語化することが第一歩です。

これは、人間が病院に行く際に「何となく体調が悪い」と伝えるのではなく、「昨日から38度の熱があり、喉が痛くて咳も出る」と具体的に症状を伝えるのと同じです。具体的な症状が分かれば、医師は的確な診断を下しやすくなります。

例えば、以下のように課題を具体化してみましょう。

- (漠然)収益が伸び悩んでいる → (具体)ここ2年間、外来患者数は横ばいで、医業収益が頭打ちになっている。特に、内科の収益が昨年比で5%減少している。

- (漠然)スタッフがすぐ辞める → (具体)過去1年間で、入職3年未満の看護師の離職率が20%を超えている。退職者アンケートでは、残業の多さと人間関係が主な理由として挙げられている。

- (漠然)集患がうまくいかない → (具体)Webサイトからの新規予約が月5件以下と少なく、近隣に新しいクリニックができてから、新患の数が明らかに減った。

このように課題を具体化し、特に優先して解決したい課題は何か、優先順位をつけておくと、コンサルタントとの初回面談もスムーズに進み、より的を射た提案を引き出すことができます。

達成したい目標を設定する

課題を明確にしたら、次にその課題が解決された「理想の状態」、つまり達成したい目標を設定します。目標は、コンサルティングプロジェクトのゴールであり、進捗を測るための道しるべとなります。

目標を設定する際には、「SMART」 と呼ばれるフレームワークを意識すると、より具体的で実用的な目標になります。

- S (Specific): 具体的か?

- M (Measurable): 測定可能か?

- A (Achievable): 達成可能か?

- R (Relevant): 経営課題と関連しているか?

- T (Time-bound): 期限が明確か?

例えば、「収益を上げる」という曖昧な目標ではなく、「1年後までに、診療報酬の最適化と新患獲得により、医業収益を前年比で10%増加させる」といった形で設定します。この目標には、「医業収益10%増」という測定可能な指標(M)と、「1年後まで」という期限(T)が含まれており、具体的(S)です。この目標が、現在のリソースで達成可能(A)かどうか、そして「収益低迷」という課題解決に直結しているか(R)も検討します。

このような具体的な目標を事前に設定しておくことで、コンサルタントと目的意識を共有し、同じゴールに向かってプロジェクトを進めることができます。また、プロジェクトの途中で成果を評価し、必要に応じて軌道修正するための基準にもなります。

院内での協力体制を整える

経営改善は、院長一人の力で成し遂げられるものではありません。コンサルタントがどれだけ優れた提案をしても、それを実行する現場のスタッフの理解と協力がなければ、改革は進みません。

コンサルタントを導入するということは、これまでのやり方を変えたり、新しい業務に取り組んだりすることを意味します。変化に対して、院内から抵抗や反発が生まれることは十分に予想されます。そのため、コンサルティングを依頼する前に、院内の主要なメンバーに対して、その目的と必要性を丁寧に説明し、理解を得ておくことが不可欠です。

特に、事務長、看護部長、各診療科の責任者、医事課のリーダーなど、キーパーソンとなるスタッフには事前に根回しをしておきましょう。「なぜ今、外部の専門家の力が必要なのか」「コンサルティングを通じて、どのような未来を目指したいのか」という院長のビジョンを共有し、彼らを改革の推進者として巻き込んでいく姿勢が重要です。

「院長が勝手にコンサルタントを連れてきて、現場をかき回している」という構図になってしまうと、スタッフは非協力的になり、コンサルタントも正確な情報を得られず、プロジェクトは失敗に終わる可能性が高まります。コンサルタントを「外部の評論家」ではなく、「院内チームの一員」として迎え入れるための土壌を、あらかじめ作っておくことが成功の鍵を握ります。

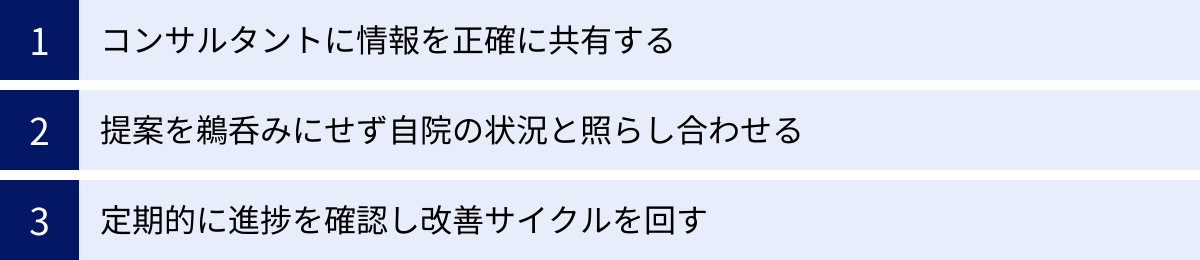

医療経営コンサルティングを最大限に活用するためのコツ

無事に最適なコンサルティング会社と契約できたとしても、それで安心ではありません。契約後の関わり方次第で、得られる成果は大きく変わってきます。ここでは、支払った費用以上の価値を引き出し、コンサルティングを成功に導くための3つのコツをご紹介します。

コンサルタントに情報を正確に共有する

コンサルタントが行う分析や提案の質は、そのインプットとなる「情報」の質と量に大きく依存します。正確な診断のためには、正確で網羅的な情報提供が不可欠です。

財務諸表(B/S, P/L)、診療実績データ、患者属性データ、人事関連データ(職員名簿、給与テーブル、勤怠記録など)、各種マニュアル、議事録など、コンサルタントから求められた資料は、迅速かつ正確に提供しましょう。

特に重要なのは、自院にとって都合の悪い情報や、ネガティブな情報も包み隠さず共有することです。例えば、「実は特定のスタッフ間の人間関係が悪く、業務に支障が出ている」「過去に金融機関から融資を断られたことがある」といった情報は、言いにくいかもしれませんが、課題の根本原因を探る上で非常に重要なヒントとなります。こうした情報を隠してしまうと、コンサルタントは表面的な問題にしかアプローチできず、的外れな提案につながる恐れがあります。

コンサルティング会社とは、通常、契約時に厳格な守秘義務契約(NDA)を締結します。提供した情報が外部に漏れる心配はありませんので、安心して自院の「健康状態」を正直に伝えることが、的確な「処方箋」を得るための第一歩です。

提案を鵜呑みにせず自院の状況と照らし合わせる

コンサルタントは、豊富な知識と経験に基づいた有益な提案をしてくれます。しかし、その提案を思考停止で鵜呑みにするのは危険です。コンサルタントの提案は、あくまで他院での成功事例や一般的なセオリーに基づいている場合も多く、必ずしも自院の特殊な状況に100%合致するとは限りません。

提案を受けた際には、必ず「なぜこの提案なのか?」「この施策を実行することで、どのようなメリットとデメリット(リスク)があるのか?」を深く理解するよう努めましょう。そして、「この提案は、当院の理念に合っているか?」「うちのスタッフのスキルや文化で、本当に実行できるだろうか?」「地域の患者さんは、この変化を受け入れてくれるだろうか?」 といった、自院ならではの視点で主体的に吟味することが重要です。

もし提案内容に疑問や違和感を感じたら、遠慮なくコンサルタントにぶつけてください。活発な議論を通じて、提案をそのまま採用するのではなく、自院の実情に合わせてカスタマイズしたり、別の代替案を模索したりすることで、より実効性の高い計画へとブラッシュアップしていくことができます。コンサルタントを「先生」として盲信するのではなく、「対等なパートナー」として議論を戦わせる姿勢が、コンサルティングを成功に導きます。

定期的に進捗を確認し改善サイクルを回す

コンサルティングは、計画を立てて終わりではありません。むしろ、計画を実行し、その結果を検証していくプロセスこそが本番です。ビジネスの世界で広く知られているPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を、コンサルタントと共に回していくことが、成果を最大化する鍵となります。

- Plan(計画): コンサルタントと共に、課題解決のための具体的なアクションプランを立てる。

- Do(実行): 計画に基づいて、院内で施策を実行する。

- Check(評価): 定期的にミーティングの場を設け、施策の進捗状況と成果(設定したKPIの達成度など)をコンサルタントと共有し、評価する。

- Action(改善): 評価の結果を踏まえ、計画通りに進んでいない場合はその原因を分析し、計画を修正したり、新たな打ち手を考えたりする。

このサイクルを回すために、月1回などの頻度で定例会議を設定し、進捗状況をレビューする場を設けることを強くお勧めします。この場では、うまくいっていることだけでなく、「計画通りに進んでいないこと」「実行してみて分かった新たな課題」などをオープンに共有し、次の一手を議論します。

コンサルティングを単発のイベントで終わらせるのではなく、こうした継続的な改善の仕組みを院内に根付かせることこそが、コンサルティングを導入する真の価値といえるでしょう。

まとめ

本記事では、医療経営コンサルティングの役割や業務内容、費用相場、そして失敗しないための選び方や活用方法について、網羅的に解説してきました。

医療を取り巻く環境が複雑化し、経営の舵取りがますます難しくなる中、医療経営コンサルティングは、多くの医療機関にとって強力な武器となり得ます。客観的な視点と専門的な知見を持つ外部のパートナーを得ることで、院長や経営層は経営の悩みから解放され、本来の専門である医療の質の向上に集中できるようになります。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。

第一に、自院の経営課題を明確にし、その課題解決に最適な専門性と実績を持つコンサルティング会社を慎重に選ぶことです。料金や知名度だけで選ぶのではなく、担当者との相性や提案内容の具体性まで含めて、総合的に判断することが求められます。

第二に、コンサルタントに「丸投げ」するのではなく、医療機関側も主体的に関わることです。正確な情報を提供し、提案内容を鵜呑みにせず自院の状況と照らし合わせ、そしてコンサルタントと共にPDCAサイクルを回していく。この「二人三脚」の姿勢こそが、成功への鍵を握ります。

医療経営コンサルティングは、決して安価なサービスではありません。しかし、それは将来の持続的な成長と、より良い医療を提供し続けるための重要な「投資」です。この記事が、皆様の医療機関にとって最適なパートナーを見つけ、厳しい時代を乗り越えていくための一助となれば、これに勝る喜びはありません。