現代のビジネス環境は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波に乗り、大きな変革期を迎えています。企業が競争優位性を確立し、持続的に成長するためには、ITの戦略的活用が不可欠です。しかし、多くの企業では「経営戦略とIT戦略がうまく連携していない」「どのITツールを導入すれば業務が本当に効率化するのか分からない」といった課題を抱えています。

このような、経営とITの間に存在するギャップを埋め、企業の課題をITシステムの力で解決に導く専門家が「システムコンサルタント」です。彼らが提供するサービスが「システムコンサルティング」と呼ばれます。

この記事では、システムコンサルティングの具体的な仕事内容から、混同されがちなITコンサルタントやSEとの違い、求められるスキル、平均年収、キャリアパスに至るまで、網羅的に解説します。システムコンサルタントという仕事に興味がある方、自社のIT活用に課題を感じている経営者や担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。この記事を通じて、システムコンサルティングの全体像を深く理解し、自らのキャリアやビジネスに活かすヒントを見つけられるはずです。

目次

システムコンサルティングとは

システムコンサルティングとは、クライアント企業の経営課題や業務上の問題を分析し、その解決策として最適な情報システム(ITシステム)の導入や活用を提案・支援する専門的なサービスを指します。単に新しいシステムを導入するだけでなく、企業の経営戦略そのものに深く関わり、ITを武器としてどのようにビジネスを成長させるか、という視点からコンサルティングを行うのが最大の特徴です。

多くの企業は、売上向上、コスト削減、業務効率化、顧客満足度の向上といった普遍的な経営目標を掲げています。しかし、その目標達成を阻害する要因は、個々の企業が置かれた状況によって様々です。例えば、「手作業が多く、人的ミスが頻発している」「部署間の情報共有がスムーズにいかず、機会損失が生まれている」「古いシステムを使い続けており、市場の変化に迅速に対応できない」といった具体的な課題が潜んでいます。

システムコンサルティングは、こうした課題の本質を突き止め、「なぜその問題が起きているのか(As-Is:現状分析)」を明らかにし、「どのような状態を目指すべきか(To-Be:あるべき姿)」を描き出します。そして、そのギャップを埋めるための最も効果的な手段として、情報システムの企画、導入、改善を推進していくのです。

その活動領域は非常に広く、以下のような多岐にわたるテーマを扱います。

- 基幹システム(ERP)の導入・刷新: 企業の根幹となる会計、販売、在庫、生産、人事などの業務プロセスを統合管理するシステムの導入を支援し、全社的な業務効率化と経営情報の可視化を実現します。

- 顧客関係管理(CRM)システムの導入: 顧客情報を一元管理し、営業活動やマーケティング、カスタマーサポートの質を向上させるシステムの導入を支援します。

- サプライチェーンマネジメント(SCM)システムの最適化: 原材料の調達から生産、物流、販売に至る一連の流れ(サプライチェーン)を最適化するシステムを構築し、在庫の圧縮やリードタイムの短縮を目指します。

- クラウドサービスの活用推進: サーバーやソフトウェアを自社で保有するオンプレミス型から、必要な時に必要な分だけ利用できるクラウド型への移行を支援し、コスト削減や柔軟性の向上を図ります。

- データ活用基盤の構築: 社内に散在するデータを収集・統合・分析するための基盤(DWH、データレイクなど)を構築し、データに基づいた意思決定(データドリブン経営)を可能にします。

このように、システムコンサルティングは、特定の製品を売ることが目的ではありません。あくまでクライアントの課題解決がゴールであり、そのために中立的な立場で最適なソリューションを提案することが求められます。時には、新しいシステムを導入するのではなく、既存のシステムの改修や業務プロセスの見直しを提案することもあります。

なぜ今、システムコンサルティングの重要性が高まっているのでしょうか。その背景には、急速なビジネス環境の変化があります。市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化、そしてAI、IoT、クラウドといった破壊的なテクノロジーの登場により、企業は常に変化への対応を迫られています。このような時代において、勘や経験だけに頼った経営は限界を迎え、ITを駆使してデータを分析し、迅速かつ客観的な意思決定を下す能力が、企業の生死を分ける重要な要素となっています。

システムコンサルティングは、まさにこの「ITを駆使した経営変革」を外部の専門家として支援する役割を担います。経営層のビジョンと、現場のオペレーション、そして最新のITトレンドを深く理解し、それらを繋ぎ合わせることで、企業が抱える複雑な課題に対して、実現可能で効果的な処方箋を描き出すのです。それは、単なる「IT導入屋」ではなく、企業の未来を共に創造する「戦略的パートナー」と呼ぶにふさわしい存在と言えるでしょう。

システムコンサルティングと関連職種との違い

システムコンサルティングの役割をより深く理解するために、しばしば混同されがちな「ITコンサルタント」や「SE(システムエンジニア)」との違いを明確にしておきましょう。これらの職種は互いに関連し合っていますが、その役割、専門領域、関わるフェーズには明確な違いがあります。

| 職種 | 主な役割 | 対象領域 | 求められる視点 | 主要な成果物 |

|---|---|---|---|---|

| システムコンサルタント | 経営課題を解決するための具体的な業務システムの企画・導入支援 | 個別の業務システム(ERP, CRM, SCMなど)の最適化 | 経営と現場の業務 | システム化構想、RFP(提案依頼書)、要件定義書、プロジェクト計画書 |

| ITコンサルタント | 経営戦略に基づくIT戦略全体の策定とガバナンス強化 | IT戦略、IT投資計画、情報セキュリティ、ITインフラ、DX推進全般 | 経営とIT全体 | IT戦略ロードマップ、IT中期経営計画、ガバナンス・ポリシー |

| SE(システムエンジニア) | 要件に基づいたシステムの設計・開発・テスト・保守 | システムの技術的実装 | 技術と仕様 | 設計書(基本/詳細)、プログラムコード、テスト仕様書 |

ITコンサルタントとの違い

システムコンサルタントとITコンサルタントは、どちらも「ITを活用して企業の課題を解決する」という点で共通しており、両者の境界は曖昧な部分もあります。実際、コンサルティングファームによっては明確に区別していない場合もあります。しかし、一般的にはそのスコープ(対象範囲)に違いがあります。

ITコンサルタントが扱うのは、より上流かつ広範な「IT戦略」そのものです。例えば、企業の3ヶ年の中期経営計画を受けて、「その目標を達成するために、IT部門はどのような役割を果たすべきか」「IT投資の優先順位をどうつけるか」「全社的な情報セキュリティポリシーをどう策定するか」「DXを推進するための組織体制をどう作るか」といった、企業全体のITの方向性を定めるテーマを扱います。彼らの成果物は、IT戦略ロードマップやITガバナンスのフレームワークといった、経営レベルの提言が中心となります。いわば、企業のIT活用の「羅針盤」や「憲法」を作る仕事です。

一方、システムコンサルタントは、そのIT戦略という大きな羅針盤の下で、より具体的な「業務システム」に焦点を当てます。例えば、IT戦略で「顧客満足度の向上が最優先課題」と定められた場合、システムコンサルタントは「では、具体的にどの部署のどの業務を、どのようなCRMシステムを導入して改善するべきか」というレベルまで落とし込み、企画・立案を行います。彼らは、営業部門やマーケティング部門の担当者にヒアリングを行い、現状の業務フローを分析し、最適なCRM製品の選定やカスタマイズ要件を定義します。そして、導入プロジェクトが円滑に進むようにマネジメントを行います。いわば、戦略を具体的な「戦術」や「兵器(システム)」に落とし込む実行部隊としての側面が強いと言えます。

まとめると、ITコンサルタントが「森」全体を描くのに対し、システムコンサルタントは「森」の中の特定の「木」や「林」を育て、整備する役割と考えるとしっくりくるかもしれません。もちろん、優秀なシステムコンサルタントは常に「森」全体(IT戦略)を意識しながら個別のシステム(木)を扱いますし、逆もまた然りです。

SE(システムエンジニア)との違い

システムコンサルタントとSE(システムエンジニア)の違いは、より明確です。両者の最も大きな違いは、関わるフェーズと求められる専門性の中心にあります。

システムコンサルタントの主戦場は、プロジェクトの「最上流工程」です。つまり、「そもそも何を作るべきか」「なぜそれを作る必要があるのか」を定義する段階です。彼らはクライアントの経営課題や業務課題を分析し、それを解決するためのシステム化構想を練り、投資対効果を算出し、経営層の承認を得るところまでをミッションとします。この段階では、技術的な知識以上に、ビジネスを理解する力、課題を発見する力、そして論理的に解決策を構築する力が求められます。

一方、SEの主戦場は、システムコンサルタントやクライアントによって定義された「要件」を、実際に動く「システム」として形にする「中流〜下流工程」です。彼らは、要件定義書をもとにシステムの機能や性能、データベース構造などを具体的に設計し(基本設計・詳細設計)、プログラミングを行い(開発・実装)、システムが正しく動作するかを検証します(テスト)。この段階では、プログラミング言語、データベース、ネットワーク、セキュリティといった深い技術的専門知識が不可欠です。

簡単な例で考えてみましょう。「家を建てる」というプロジェクトがあったとします。

- システムコンサルタントは、「なぜ家を建てるのか(家族構成の変化、通勤時間の短縮など)」「どのような暮らしを実現したいのか(開放的なリビング、趣味の部屋など)」「予算はいくらか」「どの土地に建てるのが最適か」といった、施主(クライアント)の根本的な要望を整理し、家のコンセプトや基本計画を立てる建築家のような役割です。

- SEは、その基本計画(要件定義)に基づいて、「柱の太さはどうするか」「配線や配管をどう通すか」「どの建材を使うか」といった具体的な設計図を描き、実際に建設作業を行う大工や職人のような役割です。

もちろん、これは単純化した比較であり、上流工程を担当するSE(ITアーキテクトや上級SE)もいれば、技術に非常に詳しいシステムコンサルタントもいます。しかし、キャリアの出発点や求められるコアスキルの重心が、システムコンサルタントは「ビジネス課題解決」に、SEは「技術的実現」にあるという点が、両者を分ける本質的な違いと言えるでしょう。

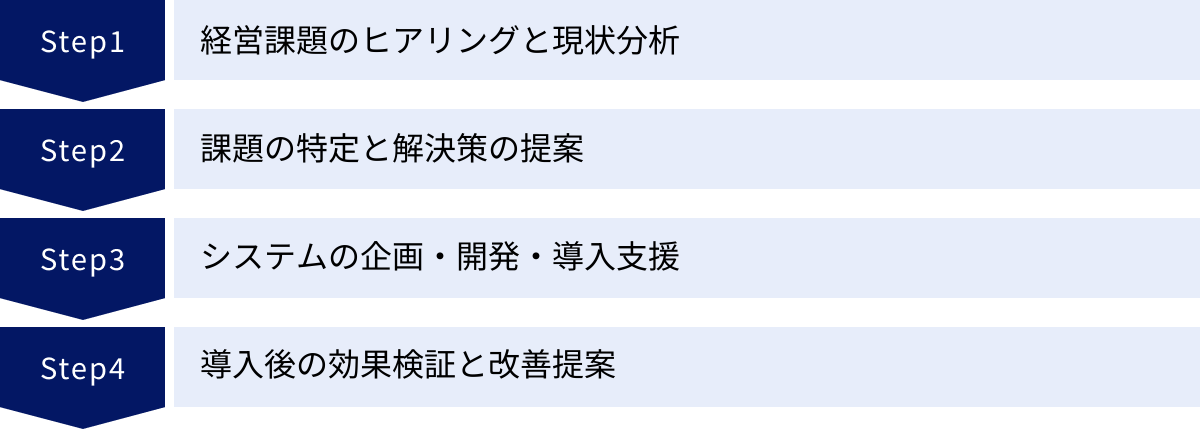

システムコンサルタントの主な仕事内容

システムコンサルタントの仕事は、プロジェクトのフェーズに応じて段階的に進められます。ここでは、一般的なプロジェクトの流れに沿って、4つの主要な仕事内容を具体的に解説します。これらのフェーズは一直線に進むだけでなく、時には前のフェーズに手戻りしながら、クライアントと密に連携して進められるのが特徴です。

経営課題のヒアリングと現状分析

プロジェクトの出発点となるのが、クライアントが抱える課題を深く理解するためのヒアリングと現状分析です。これは「As-Is分析」とも呼ばれ、現状を客観的かつ正確に把握する、極めて重要なフェーズです。

システムコンサルタントは、まず経営層や役員クラスにインタビューを行い、会社全体の経営戦略、事業目標、そして現在感じている問題意識などをヒアリングします。ここでは、表面的な言葉の裏にある「真の狙い」や「目指すビジョン」を汲み取ることが重要です。例えば、「コストを削減したい」という要望の裏には、「捻出した資金を新規事業に投資したい」という戦略的な意図が隠されているかもしれません。

次に、現場の各部門に足を運び、部長や課長、一般社員といった様々な階層のスタッフにヒアリングを行います。ここでは、日々の業務がどのように行われているか、具体的な業務フロー、使用している帳票やシステム、そして現場が感じている非効率な点や困りごとなどを徹底的に洗い出します。

ヒアリングと並行して、以下のような多角的な分析が行われます。

- 業務フロー分析: 業務の流れを図式化(フローチャート化)し、ボトルネックとなっている工程や、無駄な作業、手戻りが発生している箇所を可視化します。

- データ分析: 既存システムから抽出したデータを分析し、売上の傾向、在庫の滞留状況、顧客の属性などを定量的に把握します。

- システム調査: 現在使用しているシステムの構成、機能、問題点、他システムとの連携状況などを調査します。

- ドキュメントレビュー: 社内規定、マニュアル、過去の議事録などの資料を読み込み、公式なルールと実態のギャップを把握します。

このフェーズで最も重要なのは、先入観を持たずにファクト(事実)を集め、課題の全体像を構造的に捉えることです。クライアントが「これが問題だ」と思っていることが、実はより根深い問題の表層的な症状に過ぎないケースは少なくありません。システムコンサルタントは、探偵のように鋭い観察眼と分析力で、問題の真因を突き止めていきます。

課題の特定と解決策の提案

現状分析(As-Is)で集めた膨大な情報をもとに、次に行うのが「課題の特定」と「あるべき姿(To-Be)の策定」、そして具体的な「解決策の提案」です。

まず、分析結果から明らかになった問題点を整理し、それらの因果関係を明らかにします。ここでロジックツリーなどのフレームワークが活用され、「なぜこの問題が起きているのか」を深掘りし、根本的な原因(真因)を特定します。例えば、「在庫が過剰になっている」という問題の真因が、「需要予測の精度が低い」「部門間の情報連携が不足している」ことにある、といった具合です。

次に、特定された課題を解決した後の「理想的な状態(To-Beモデル)」を描きます。これは、単なる夢物語ではなく、企業の経営戦略や実現可能性を考慮した、具体的で測定可能な目標でなければなりません。例えば、「AIを活用した需要予測システムを導入し、予測精度を20%向上させる」「販売データと在庫データをリアルタイムで連携させ、全社で共有できる仕組みを構築する」といった具体的な姿を描きます。

そして、現状(As-Is)と理想(To-Be)のギャップを埋めるための具体的な解決策を策定し、提案書としてまとめます。この提案には、以下のような要素が含まれます。

- システム化構想: どのような機能を持つシステムを導入・開発するべきか。

- 業務プロセス改革案: システム導入に伴い、どのように業務のやり方を変えるべきか。

- 導入計画: プロジェクトの全体スケジュール、体制、マイルストーン。

- 投資対効果(ROI)の試算: システム導入にかかる費用(初期費用、運用費用)と、それによって得られる効果(コスト削減額、売上向上額など)を算出し、投資の妥当性を示します。

この提案フェーズは、システムコンサルタントの腕の見せ所です。経営層が「この投資は価値がある」と納得し、意思決定を下せるような、論理的で説得力のあるプレゼンテーションが求められます。複数の選択肢(パッケージ導入、スクラッチ開発など)を提示し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することも重要です。

システムの企画・開発・導入支援

クライアントが提案を受け入れ、プロジェクトが正式にスタートすると、システムコンサルタントは企画・開発・導入の支援フェーズへと移行します。このフェーズでの役割は、プロジェクトの規模や契約内容によって様々ですが、多くの場合、クライアント側の立場でプロジェクト全体を管理・推進するPMO(Project Management Office)としての役割を担います。

具体的な活動内容は以下の通りです。

- RFP(提案依頼書)の作成支援: システム開発を委託するITベンダーを選定するために、要件や提案依頼事項をまとめたRFPの作成を支援します。

- ベンダー選定支援: 複数のITベンダーから提出された提案書と見積もりを、中立的な立場で評価し、クライアントが最適なパートナーを選べるように助言します。

- 要件定義の主導: 選定されたベンダーと共に、システムの具体的な機能や仕様を詳細に定義する「要件定義」のプロセスを主導します。ここでは、現場ユーザーの要望と、予算や納期の制約とのバランスを取る調整能力が問われます。

- プロジェクトマネジメント: プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、リスク管理、品質管理、コスト管理などを行います。定期的な進捗会議を主催し、関係者間のコミュニケーションを円滑にし、問題が発生した際には解決策を主導します。コンサルタントは、クライアントとベンダーの間に立ち、両者の「通訳」として機能することも少なくありません。

このフェーズでは、システムコンサルタントは自らプログラミングを行うわけではありません。しかし、開発の工程や技術的な課題を理解し、ベンダーと対等に議論できる知識は不可欠です。あくまでクライアントの代理人として、プロジェクトが計画通りに、かつ高品質に完了することに責任を持ちます。

導入後の効果検証と改善提案

システムの導入が完了しても、システムコンサルタントの仕事は終わりではありません。むしろ、ここからが本当の価値を発揮する段階とも言えます。導入したシステムが、当初の狙い通りに活用され、成果を上げているかを検証するのが、この最終フェーズです。

主な活動は以下の通りです。

- 定着化支援: 新しいシステムや業務プロセスに現場のユーザーが慣れるまで、トレーニングの実施を支援したり、マニュアル作成のアドバイスを行ったりします。利用状況をモニタリングし、ユーザーからの問い合わせや不満を収集して改善に繋げます。

- 効果測定(KPIモニタリング): プロジェクト開始前に設定した重要業績評価指標(KPI)、例えば「業務処理時間の短縮率」「コスト削減額」「顧客単価の上昇率」などを実際に計測します。計画と実績の差異を分析し、その要因を明らかにします。

- 改善提案: 効果測定の結果、もし目標が未達であったり、新たな課題が見つかったりした場合は、その改善策を提案します。システムの追加改修、業務ルールの見直し、さらなるデータ活用の提案など、PDCAサイクルを回し、継続的に企業の価値向上に貢献します。

このフェーズを丁寧に行うことで、クライアントとの信頼関係はより強固なものになります。そして、今回のプロジェクトの成果が、次の新たな経営課題の発見と、新しいコンサルティング案件の受注に繋がっていくのです。

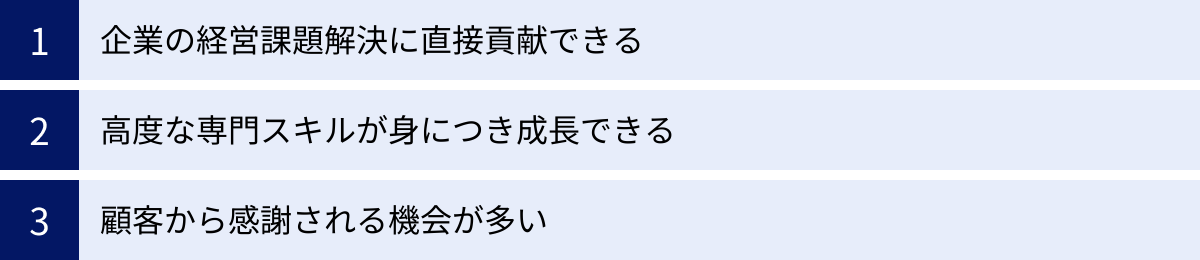

システムコンサルタントのやりがい

システムコンサルタントは、高い専門性と責任が求められる厳しい仕事ですが、その分、他では得がたい大きなやりがいや達成感を感じられる魅力的な職業です。ここでは、多くの現役コンサルタントが挙げる3つの代表的なやりがいについて掘り下げていきます。

企業の経営課題解決に直接貢献できる

システムコンサルタントの仕事の最大の醍醐味は、クライアント企業の経営という根幹部分に深く関与し、その成長や変革を直接的に支援できる点にあります。自分たちが提案し、導入を支援したシステムによって、企業の業績が目に見えて向上したり、長年の課題だった非効率な業務が劇的に改善されたりする様を目の当たりにした時の達成感は格別です。

例えば、旧態依然とした手作業での在庫管理に悩んでいた製造業に対して、リアルタイムで在庫状況を可視化できるシステムを導入したとします。その結果、過剰在庫が削減されてキャッシュフローが改善し、欠品による機会損失もなくなったことで売上が向上した、という成果が出たとすれば、それはまさにコンサルタントの介在価値そのものです。

プロジェクトを通じて、クライアント企業の経営層と直接対話し、企業の将来を左右するような重要な意思決定の場に立ち会う機会も少なくありません。自分の分析や提言が、役員会で承認され、全社的なプロジェクトとして動き出す瞬間の高揚感は、この仕事ならではのものです。単なる一担当者としてではなく、企業の戦略的パートナーとして、ビジネスのダイナミズムを肌で感じながら仕事ができることは、大きなモチベーションに繋がります。企業の歴史の転換点に立ち会い、その成功に貢献できたという事実は、自信と誇りになるでしょう。

高度な専門スキルが身につき成長できる

システムコンサルタントは、常に学び続けなければならない仕事です。クライアントの業界も、抱える課題も、そしてそれを解決するためのテクノロジーも、常に変化し進化し続けています。そのため、一つのプロジェクトを終えるごとに、新しい知識やスキルが蓄積されていきます。

この仕事を通じて身につくスキルは、非常に多岐にわたります。

- 経営・ビジネス知識: クライアントのビジネスを深く理解する必要があるため、財務、会計、マーケティング、生産管理、人事といった幅広い経営知識が自然と身につきます。

- ITの専門知識: ERP、CRMといった業務システムはもちろん、クラウド、AI、データサイエンス、セキュリティといった最新のITトレンドに関する知識を常にアップデートし続ける必要があります。

- コンサルティングスキル: 論理的思考力、仮説構築力、課題解決能力、プレゼンテーション能力、ファシリテーション能力といった、ポータブルスキル(どこでも通用するスキル)が徹底的に鍛えられます。

- プロジェクトマネジメントスキル: 大規模なプロジェクトを管理・推進する経験を通じて、高度なマネジメント能力が養われます。

常に知的好奇心が刺激され、昨日までの自分よりも成長していることを実感できる環境は、向上心のある人にとっては非常に魅力的です。優秀な上司や同僚、そして各分野の専門家であるクライアントと日々議論を交わす中で、自分の視野が広がり、思考が深まっていくのを感じられるでしょう。困難な課題に直面し、悩み抜き、答えを導き出すプロセスそのものが、自分を大きく成長させてくれるのです。

顧客から感謝される機会が多い

システムコンサルタントの仕事は、決して一人では成し遂げられません。クライアント企業の経営層、現場の担当者、そしてITベンダーなど、多くの関係者を巻き込み、時には意見の対立を乗り越えながら、一つのゴールに向かって進んでいきます。その道のりは決して平坦ではありませんが、だからこそ、プロジェクトが無事に完了し、成果が出た時の喜びはひとしおです。

特に、新しいシステムが稼働し、現場の業務が楽になったり、便利になったりした時に、ユーザーから直接もらう「ありがとう」という言葉は、何物にも代えがたい報酬となります。「〇〇さんが粘り強く調整してくれたおかげで、ようやく長年の課題が解決しました」「このシステムなしでは、もう仕事になりません」といった感謝の言葉を聞くたびに、これまでの苦労が報われ、この仕事をしていて本当に良かったと心から感じることができます。

クライアント企業の担当者とは、数ヶ月から時には数年にわたって苦楽を共にすることになります。困難なプロジェクトを一緒に乗り越えた仲間として、単なる「コンサルタントと顧客」という関係を超えた、強い信頼関係や絆が生まれることも少なくありません。自分の仕事が誰かの役に立ち、感謝される。このシンプルな喜びをダイレクトに感じられることが、システムコンサルタントが日々の激務を乗り越えるための大きな原動力となっているのです。

システムコンサルタントの平均年収

システムコンサルタントは、高度な専門性とスキルが求められる職種であるため、一般的に年収水準は高い傾向にあります。ただし、その金額は所属する企業の種別、役職、個人の経験やスキルによって大きく変動します。

まず、所属する企業の種別によって年収レンジは異なります。

- 外資系戦略コンサルティングファーム: 最も年収水準が高いカテゴリです。新卒のアナリストクラスでも年収600万円以上からスタートし、数年で1,000万円を超えるケースも珍しくありません。マネージャー、シニアマネージャーと昇進するにつれて年収は上昇し、パートナークラスになると数千万円から億単位の報酬を得ることも可能です。

- 総合系コンサルティングファーム・シンクタンク: 外資系戦略ファームに次いで高い水準です。アクセンチュアやデロイト トーマツ コンサルティングなどが含まれます。若手でも500万円~800万円、マネージャークラスでは1,000万円~1,500万円程度が目安となります。

- SIer(システムインテグレーター)系のコンサルティング部門: 野村総合研究所(NRI)やNTTデータ、日立製作所などの大手SIerが持つコンサルティング部門です。総合系ファームと同等か、ややそれに次ぐ水準で、安定した雇用環境が魅力です。

- 独立系・特化型コンサルティングファーム: 特定の業界(金融、製造など)やソリューション(ERP、CRMなど)に特化したファームです。規模は様々ですが、高い専門性を武器に大手ファームに匹敵する報酬を得られる場合もあります。

次に、役職(タイトル)による年収の目安を見てみましょう。ファームによって呼称は異なりますが、一般的には以下のようなキャリアラダーと年収レンジになっています。

| 役職(タイトル) | 年齢の目安 | 年収の目安 | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| アナリスト/コンサルタント | 22歳~20代後半 | 500万円~900万円 | 情報収集、データ分析、資料作成など、上位者の指示のもとでタスクを遂行する。 |

| シニアコンサルタント | 20代後半~30代前半 | 800万円~1,200万円 | 特定領域の主担当として、クライアントとの直接的なやり取りや小規模チームのリーダーを担う。 |

| マネージャー | 30代前半~40代前半 | 1,000万円~1,800万円 | プロジェクト全体の責任者(プロジェクトマネージャー)として、デリバリー全体を管理し、顧客との関係構築やチームメンバーの育成を担う。 |

| シニアマネージャー/プリンシパル | 30代後半~ | 1,500万円~2,500万円 | 複数の大規模プロジェクトを統括。新規案件の獲得(セールス)にも責任を持つ。 |

| パートナー/ディレクター | 40代~ | 2,500万円~ | コンサルティングファームの共同経営者。部門の収益責任を負い、ファーム全体の経営にも関与する。 |

(注:上記の年収はあくまで一般的な目安であり、個人のパフォーマンスやボーナスの支給額によって大きく変動します。複数の転職エージェントの公開情報を参考に作成。)

なぜシステムコンサルタントの年収は高いのでしょうか。その理由は主に3つ挙げられます。

- 高度な専門性: 経営とITの両方に精通し、クライアントの根幹的な課題を解決するという付加価値の高いサービスを提供しているため、その対価として高い報酬が設定されています。

- 成果主義: 多くのコンサルティングファームでは年功序列ではなく、個人のパフォーマンスやプロジェクトへの貢献度が直接評価され、給与やボーナスに反映される成果主義が採用されています。実力があれば若くして高い年収を得ることが可能です。

- 責任の重さ: クライアント企業の経営を左右する重要なプロジェクトを任されるため、その責任は非常に重く、常に高いプレッシャーの中で成果を出すことが求められます。高い報酬は、その厳しい要求に対する対価とも言えます。

ただし、高い年収の裏側には、プロジェクトの納期前などには長時間労働になりやすいといった厳しい側面も存在します。近年は働き方改革が進み、労働環境の改善に取り組むファームも増えていますが、ワークライフバランスを重視する方は、応募する企業の文化や実態を事前にしっかりとリサーチすることが重要です。

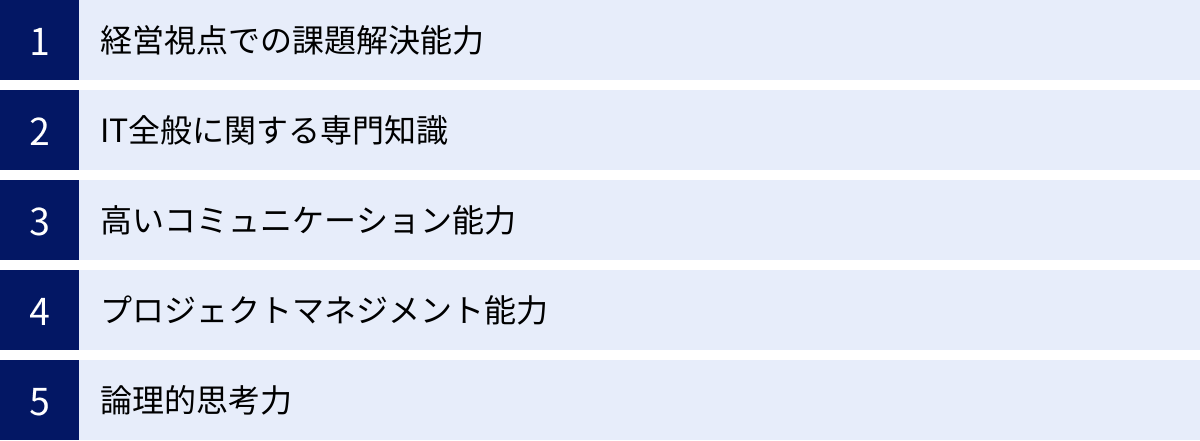

システムコンサルタントに求められる5つのスキル

システムコンサルタントとして成功するためには、特定の知識だけでなく、複合的なスキルセットが求められます。ここでは、特に重要とされる5つのスキルについて、それぞれが仕事のどの場面でどのように活かされるのかを具体的に解説します。

① 経営視点での課題解決能力

システムコンサルタントは、単なる「ITの専門家」ではありません。その本質は「経営課題をITというツールを使って解決するビジネスパートナー」です。したがって、最も根幹に求められるのが、物事を経営者の視点で捉え、課題を解決に導く能力です。

クライアントの経営層は、「最新のAIを導入したい」のではなく、「AIを使って人件費を10%削減したい」「競合他社にない新しい顧客体験を提供したい」と考えています。コンサルタントは、クライアントの事業内容、ビジネスモデル、収益構造、市場における競争環境、財務状況などを深く理解した上で、「なぜこのIT投資が必要なのか」「それが企業の売上や利益にどう貢献するのか」を具体的な数字やロジックで説明できなければなりません。

このスキルは、プロジェクトのあらゆる場面で必要とされます。最初のヒアリングで経営者の真の意図を汲み取る際、解決策を提案する際に投資対効果(ROI)を算出して説得する際、そしてプロジェクトの進捗を経営層に報告する際など、常に「この活動は経営目標の達成にどう繋がるのか」という視点が問われます。技術的な正しさだけでなく、ビジネスとしての正しさを追求する姿勢が、クライアントからの信頼を勝ち取るための鍵となります。

② IT全般に関する専門知識

経営視点が羅針盤だとすれば、ITの専門知識は目的地にたどり着くためのエンジンや航海術にあたります。特定のプログラミング言語や製品に精通していることも強みにはなりますが、システムコンサルタントには、特定の技術に偏らない、幅広くかつ最新のIT知識が求められます。

具体的には、以下のような領域の知識が重要です。

- 業務システム: ERP(基幹業務)、CRM(顧客管理)、SCM(供給網管理)など、企業の主要な業務を支えるシステムに関する知識。

- インフラ・クラウド: サーバー、ネットワークといった基本的なインフラ知識に加え、AWS、Azure、GCPといった主要なクラウドサービスの特性や活用方法に関する理解。

- データテクノロジー: データベース、DWH(データウェアハウス)、BI(ビジネスインテリジェンス)、データ分析手法に関する知識。

- 先端技術: AI(機械学習)、IoT、ブロックチェーン、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)といった、新しいビジネス価値を生み出す可能性のある技術トレンドへの理解。

- セキュリティ: 情報漏洩やサイバー攻撃から企業の資産を守るための、セキュリティ対策に関する知識。

これらの知識は、クライアントの課題に対して最適なソリューションを提案するために不可欠です。例えば、「手作業のデータ入力を自動化したい」という要望に対して、RPAが最適なのか、それともAPI連携によるシステム改修が良いのか、あるいはAI-OCR(光学的文字認識)を使うべきなのか、複数の選択肢の中からコスト、効果、実現性などを総合的に判断し、最適な組み合わせを提案するためには、幅広い技術知識の引き出しが必要です。日々の自主的な学習や情報収集を怠らない姿勢が求められます。

③ 高いコミュニケーション能力

システムコンサルタントの仕事は、人と人とのコミュニケーションの連続です。どんなに優れた分析力や知識を持っていても、それを相手に的確に伝え、理解させ、動かすことができなければ価値を生みません。特に、立場の異なる多様なステークホルダー(利害関係者)の間に立ち、円滑な合意形成を導く能力は極めて重要です。

プロジェクトでは、以下のような様々な立場の人々と関わります。

- 経営層: 専門用語を避け、ビジネスインパクトを中心に簡潔かつ論理的に説明する能力。

- 現場のユーザー: 相手の業務に寄り添い、丁寧なヒアリングで潜在的なニーズを引き出す傾聴力。

- 情報システム部門: 技術的な議論を対等に行い、実現可能性をすり合わせる能力。

- ITベンダー: 要求仕様を正確に伝え、プロジェクトの進捗を適切に管理・督促する能力。

- プロジェクトチームのメンバー: 明確な指示と的確なフィードバックでチームを牽引するリーダーシップ。

これらのコミュニケーションを円滑に進めるために、プレゼンテーション能力、ファシリテーション能力(会議を効率的に進行する能力)、ネゴシエーション能力(交渉力)といったスキルが総合的に求められます。難しい内容を分かりやすく噛み砕いて説明する力や、対立する意見を調整して着地点を見出す力は、プロジェクトの成否を大きく左右します。

④ プロジェクトマネジメント能力

システムコンサルティングの案件は、その多くが「プロジェクト」という形態で進められます。プロジェクトとは、「独自の目標を達成するために、定められた期間と予算内で行われる有期的な活動」です。システムコンサルタントは、このプロジェクトを計画通りに成功へと導く「舵取り役」としての役割を担うことが多いため、高度なプロジェクトマネジメント能力が必須となります。

具体的には、プロジェクトマネジメントの知識体系であるPMBOK(Project Management Body of Knowledge)で定義されているような、以下の管理能力が求められます。

- スコープ管理: やるべきこと(スコープ)を明確に定義し、安易な追加要求(スコープクリープ)を防ぐ。

- スケジュール管理: WBS(作業分解構成図)を作成してタスクを洗い出し、マイルストーンを設定して進捗を管理する。

- コスト管理: 予算内でプロジェクトを完了させるために、コストを監視・コントロールする。

- 品質管理: 成果物がクライアントの要求水準を満たしているか、品質を担保する。

- リスク管理: プロジェクトの障害となりうるリスクを事前に洗い出し、対策を講じておく。

- 人的資源管理: プロジェクトチームのメンバーの役割分担やモチベーションを管理する。

- コミュニケーション管理: 誰に、何を、いつ、どのように報告・連絡するかを計画し、実行する。

これらの要素を統合的に管理し、予期せぬトラブルが発生した際にも冷静に対処し、プロジェクトを軌道修正していく力が、信頼されるコンサルタントの証となります。

⑤ 論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)は、全てのコンサルティング活動の土台となる、最も基本的ながら最も重要なスキルです。クライアントが抱える問題は、様々な要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。この混沌とした状況を整理し、問題の構造を明らかにし、筋道の通った解決策を導き出すために、論理的思考力は不可欠です。

コンサルタントがよく用いる代表的な思考法には、以下のようなものがあります。

- MECE(ミーシー): Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略。「モレなく、ダブりなく」物事を分類する考え方。課題の全体像を把握する際に役立ちます。

- ロジックツリー: 問題を構成要素に分解していくことで、原因を特定したり、解決策を網羅的に洗い出したりする手法です。

- 仮説思考: 限られた情報の中から「おそらくこれが結論だろう」という仮説を立て、それを検証するために必要な情報収集や分析を行うアプローチ。効率的に結論にたどり着くために重要です。

- ゼロベース思考: 既存の常識や制約にとらわれず、白紙の状態から「本来どうあるべきか」を考えるアプローチ。抜本的な改革案を生み出す際に役立ちます。

これらの思考法を駆使して、「なぜそう言えるのか?」「根拠は何か?」を常に自問自答し、誰が聞いても納得できる客観的で説得力のあるストーリーを構築する能力。これが、システムコンサルタントの提供する価値の根幹を支えているのです。

システムコンサルタントの仕事に役立つ資格4選

システムコンサルタントになるために必須の資格はありません。実務経験や実績が最も重視される世界です。しかし、特定の資格を保有していることは、自身のスキルや知識レベルを客観的に証明し、クライアントからの信頼を得たり、キャリアアップや転職活動を有利に進めたりする上で大きな助けとなります。ここでは、システムコンサルタントの業務と親和性が高く、取得を目指す価値のある4つの代表的な資格を紹介します。

① ITストラテジスト試験

ITストラテジスト試験(ST)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する高度情報処理技術者試験の一つです。この試験は、企業の経営戦略に基づいて、事業の課題を解決するためのIT戦略を策定し、それを推進するCIO(最高情報責任者)やCTO(最高技術責任者)、ITコンサルタントなどを対象としています。

その内容は、「経営戦略とITを結びつける」というシステムコンサルタントのコア業務そのものを問うものであり、親和性は極めて高いと言えます。試験では、単なるIT知識だけでなく、事業環境分析、ITを活用した事業計画の策定、提案活動、モニタリングといった、超上流工程のスキルが問われます。特に、実務経験に基づいた具体的な事例を論述形式で解答する必要があるため、合格すれば高度なコンサルティング能力を有していることの強力な証明となります。難易度は非常に高く、合格率は例年15%前後で推移しており、十分な対策が必要です。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)公式サイト)

② プロジェクトマネージャ試験

プロジェクトマネージャ試験(PM)も、IPAが実施する高度情報処理技術者試験の一つです。この資格は、プロジェクト全体の責任者として、計画を立案し、必要な要員や資源を確保し、予算・スケジュール・品質を管理・運営する能力を証明するものです。

システムコンサルタントは、提案したシステム導入プロジェクトにおいて、PM(プロジェクトマネージャー)やPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の役割を担うことが非常に多いです。そのため、プロジェクトマネジメントに関する体系的な知識と実践能力は必須スキルと言えます。この資格を取得することで、大規模で複雑なプロジェクトを成功に導くことができるプロフェッショナルであることをアピールできます。ITストラテジスト試験と同様に難関資格であり、合格率は例年15%未満となっていますが、取得する価値は非常に高いです。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)公式サイト)

③ ITコーディネータ

ITコーディネータは、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会が認定する民間資格です。この資格は、「真に経営に役立つIT利活用」を推進できる人材の育成を目的としており、経営者の視点に立ったITコンサルティングを実践するための知識とスキルを体系的に学ぶことができます。

特に、大企業だけでなく、ITに詳しい人材が不足しがちな中小企業の支援において強みを発揮します。ITコーディネータの資格取得プロセスでは、経営戦略からIT戦略の策定、導入、モニタリングに至るまでの一連のプロセスを学ぶため、システムコンサルタントとしての実践的な能力を高めることができます。資格維持には継続的な学習が求められるため、常に最新の知識をアップデートし続ける姿勢を示すことにも繋がります。国家資格ではありませんが、経済産業省が推進していることもあり、公的な信頼性の高い資格として認知されています。(参照:特定非営利活動法人ITコーディネータ協会公式サイト)

④ 中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいた唯一の経営コンサルタントに関する国家資格です。この資格の最大の特徴は、ITに特化するのではなく、企業の経営課題を診断し、助言するための幅広い知識を網羅している点です。

具体的には、経済学、財務・会計、企業経営理論、運営管理(オペレーション・マネジメント)、法務、情報システム、中小企業経営・政策といった多岐にわたる分野の知識が問われます。システムコンサルタントがこの資格を取得するメリットは、ITという切り口だけでなく、財務やマーケティングといった多角的な視点から企業の課題を分析し、より本質的で説得力のある提案ができるようになることです。経営者と同じ言語で対話できる能力は、コンサルタントとしての信頼性を格段に高めます。IT系の資格と組み合わせることで、まさに「経営の分かるITのプロ」として独自の強みを発揮できるでしょう。

システムコンサルタントのキャリアパス

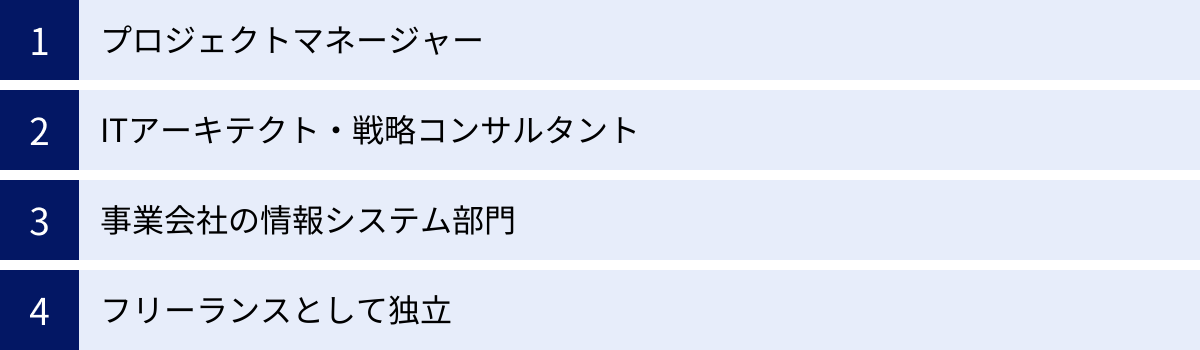

システムコンサルタントとして経験を積んだ後には、多様で魅力的なキャリアパスが広がっています。高い専門性と汎用的なスキルが身につくため、様々な分野で活躍することが可能です。ここでは、代表的な4つのキャリアパスを紹介します。

プロジェクトマネージャー

コンサルティングファームに所属し続ける場合の、最も王道とも言えるキャリアパスです。アナリスト、コンサルタントとして経験を積んだ後、チームリーダーであるシニアコンサルタント、そしてプロジェクト全体の責任者であるマネージャー、シニアマネージャーへと昇進していく道です。

役職が上がるにつれて、担当するプロジェクトの規模や難易度は高くなり、より大きな責任と裁量が与えられます。個別のタスクをこなすプレイヤーから、チームを率い、クライアントとの関係を構築し、予算や収益を管理するマネジメントへと役割がシフトしていきます。最終的には、ファームの経営層であるパートナーを目指すことになります。パートナーは、特定インダストリー(業界)やソリューションの責任者として、新規顧客の開拓や大型案件の受注といった営業活動(セールス)から、組織運営、人材育成まで、幅広い役割を担います。一つの組織で専門性を高め、影響力を拡大していきたいと考える人に向いているキャリアです。

ITアーキテクト・戦略コンサルタント

システムコンサルタントとしての経験を活かし、より専門性を高める方向に進むキャリアパスもあります。

一つは、技術的な専門性を極め、企業のIT基盤全体の設計思想や構造を策定する「ITアーキテクト」になる道です。特定の業務システムだけでなく、企業全体のシステムが将来にわたって整合性を保ち、ビジネスの変化に柔軟に対応できるような、全体最適の視点からグランドデザインを描きます。深い技術的知見とビジネス理解が求められる、技術志向の強い専門職です。

もう一つは、より上流の経営課題を扱う「戦略コンサルタント」へ転身する道です。システムコンサルティングで培った論理的思考力や課題解決能力を武器に、M&A戦略、新規事業立案、海外進出戦略といった、企業の将来を左右する全社的なテーマに取り組みます。ITという枠組みを超えて、純粋な経営課題の解決に挑戦したいと考える人にとって魅力的な選択肢です。

事業会社の情報システム部門

コンサルタントとして外部から企業を支援する立場ではなく、当事者として自社の変革をリードしたいと考える人が選ぶキャリアパスです。コンサルティングファームで得た知識、経験、人脈を活かし、事業会社の情報システム部門やDX推進室、経営企画室などに転職します。

コンサルティングファーム出身者は、その高い課題解決能力とプロジェクト推進能力から、転職市場で高く評価されます。CIO(最高情報責任者)やCDO(最高デジタル責任者)の補佐役、IT企画部長といった要職に就くケースも少なくありません。自社のビジネスを深く理解し、長期的な視点で腰を据えてIT戦略を推進できることにやりがいを感じる人に向いています。外部のコンサルタントを使っていた側から、今度はコンサルタントをマネジメントする側に回るという経験も得られます。

フリーランスとして独立

コンサルティングファームで十分な経験と実績を積み、強力な人脈を築いた後、フリーランスのシステムコンサルタントとして独立するという選択肢もあります。組織に縛られず、自分の専門性や得意分野を活かして、自由に仕事を選べるのが最大の魅力です。

成功すれば、会社員時代を大幅に上回る収入を得ることも可能です。特定の業界やソリューション(例えば、金融業界のCRM導入専門コンサルタントなど)に特化することで、高い専門性を武器に独自のポジションを築くことができます。ただし、案件の獲得から契約、経理処理まで全て自分で行う必要があり、安定した収入が保証されないというリスクも伴います。高い自己管理能力と営業力、そして何よりクライアントから「この人に任せたい」と思われる確かな実力が求められる、挑戦的なキャリアパスと言えるでしょう。

システムコンサルタントに関するよくある質問

最後に、システムコンサルタントという職業に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

未経験からシステムコンサルタントになれますか?

結論から言うと、完全に未経験の状態からシステムコンサルタントになるのは容易ではありませんが、不可能ではありません。 大手コンサルティングファームが新卒採用を行っているように、ポテンシャルを重視した採用枠は存在します。第二新卒や20代の若手であれば、論理的思考力やコミュニケーション能力といったポテンシャルが評価され、育成を前提として採用される可能性があります。

社会人経験者の場合、全くの異業種から転職するよりも、システムコンサルタントの仕事と親和性の高い経験を持っていると有利になります。例えば、以下のようなバックグラウンドを持つ人は、未経験からでも転職しやすい傾向にあります。

- SIerなどでのSE(システムエンジニア)経験: システム開発のプロセスや技術を理解しているため、コンサルタントとして技術的な議論をリードしやすいです。特に上流工程(要件定義など)の経験者は高く評価されます。

- 事業会社での業務知識: 特定の業界(金融、製造など)や業務(会計、人事、SCMなど)に精通している場合、その専門性を活かして特定の領域に強いコンサルタントとして活躍できます。

- 営業経験: 高いコミュニケーション能力や顧客との折衝経験は、コンサルタントの提案活動やクライアントワークに直接活かせます。

未経験者が目指す現実的なルートとしては、まずSIerでSEとして数年間経験を積んでからコンサルティングファームに転職するか、比較的小規模なコンサルティングファームや、大手ファームの中でも未経験者採用に積極的な部門を狙うといった方法が考えられます。いずれにせよ、なぜシステムコンサルタントになりたいのか、これまでの経験をどう活かせるのかを論理的に説明できることが重要です。

システムコンサルタントの仕事はきついですか?

正直に言って、楽な仕事ではありません。 「きつい」と感じる理由はいくつかあります。

- 知的労働の負荷が高い: 常にクライアントの期待を超える成果を出すことが求められます。複雑な課題を分析し、解決策を考え抜き、質の高いアウトプット(資料作成など)を出し続ける必要があり、精神的なプレッシャーは大きいです。

- 責任が重い: クライアントの経営を左右する重要なプロジェクトを任されるため、失敗は許されないというプレッシャーが常にかかります。

- 長時間労働になりやすい: プロジェクトの納期前や、重要な提案の前などは、どうしても労働時間が長くなる傾向があります。クライアントの都合に合わせて働くことも多く、ワークライフバランスの維持が難しい時期もあります。

しかし、近年はコンサルティング業界全体で働き方改革が進んでおり、状況は改善されつつあります。プロジェクトの合間に長期休暇を取得できる制度や、リモートワークの推進、非効率な作業を自動化するツールの導入など、各社が労働環境の改善に取り組んでいます。

また、「きつさ」の裏返しとして、短期間で圧倒的に成長できる、高い報酬が得られる、大きな達成感を味わえるといったポジティブな側面も存在します。この「きつさ」を、自己成長のためのポジティブな挑戦と捉えられるかどうかが、この仕事への適性を測る一つの指標になるかもしれません。

システムコンサルタントに将来性はありますか?

非常に将来性が高い職業であると断言できます。 その理由は、現代社会の大きな潮流と密接に関連しています。

最大の理由は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速です。あらゆる業界で、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本から変革しようとする動きが活発化しています。しかし、多くの企業では「何から手をつけていいか分からない」「自社にITと経営の両方を理解できる人材がいない」という課題を抱えています。まさにこのギャップを埋めるのがシステムコンサルタントの役割であり、企業のDX推進を支援する専門家への需要は、今後ますます高まっていくと予測されます。

また、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといったテクノロジーは日々進化しており、これらをビジネスにどう応用するかというテーマは尽きることがありません。新しい技術が登場するたびに、それを活用した新しいコンサルティングのニーズが生まれます。 例えば、最近では「サステナビリティ(持続可能性)」という経営テーマに対し、CO2排出量を可視化・削減するためのシステム導入を支援するといった新しい形のコンサルティングも登場しています。

このように、経営とITを繋ぐシステムコンサルタントは、企業が変化の激しい時代を生き抜くために不可欠なパートナーであり続けます。求められる知識やスキルは変化していくでしょうが、課題を解決するという本質的な価値はなくならず、その活躍の場は今後さらに広がっていくでしょう。