現代のビジネス環境において、IT(情報技術)は単なる業務効率化のツールではなく、企業の競争力を左右する重要な経営資源となりました。デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せる中、多くの企業がITを活用した新たな価値創造やビジネスモデルの変革を迫られています。しかし、複雑化・高度化するITを経営戦略に結びつけ、具体的な成果を出すことは容易ではありません。

このような課題を抱える企業に対し、専門的な知見と客観的な視点から解決策を提示し、変革の実現を支援するのが「ITコンサルティング」です。本記事では、ITコンサルティングの基本的な概念から、コンサルタントの具体的な仕事内容、求められるスキル、年収、キャリアパス、さらには企業がコンサルティングを依頼する際のメリット・デメリットや費用相場まで、網羅的に解説します。

ITコンサルタントという職業に興味がある方、キャリアチェンジを考えている方、そして自社のIT戦略に課題を感じ、コンサルティングの活用を検討している企業担当者の方にとって、本記事が理解を深める一助となれば幸いです。

目次

ITコンサルティングとは

ITコンサルティングは、現代の企業経営において不可欠な存在となりつつあります。ここでは、その基本的な役割と、類似する職種であるSE(システムエンジニア)や他のコンサルタントとの違いについて詳しく解説します。

企業のIT戦略で経営課題を解決する専門家

ITコンサルティングの核心は、クライアント企業が抱える経営上の課題を、ITの活用によって解決に導くことです。単に新しいシステムを導入するだけが目的ではありません。ITコンサルタントは、企業の経営層と密に連携し、「売上を向上させたい」「コストを削減したい」「新規事業を立ち上げたい」といった経営目標を深く理解するところからスタートします。

その上で、現状の業務プロセスや既存システム(As-Is)を徹底的に分析し、あるべき姿(To-Be)を定義します。そして、そのギャップを埋めるための最適なIT戦略を立案し、実行を支援する役割を担います。この戦略には、以下のような多様な要素が含まれます。

- 全社的なITグランドデザインの策定: 企業全体の情報システムのあるべき姿を描き、中長期的な投資計画を策定します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進: AI、IoT、クラウド、データ分析などの先端技術を活用して、既存のビジネスモデルを変革し、新たな価値を創造するための戦略を立案・実行します。

- 基幹システム(ERP)の刷新: 企業の根幹を支える会計、人事、生産、販売などのシステムを、経営環境の変化に合わせて最適化・刷新する計画を立てます。

- 情報セキュリティ体制の強化: サイバー攻撃などの脅威から企業の重要情報を守るため、セキュリティポリシーの策定や対策ソリューションの導入を支援します。

- 業務プロセスの改革(BPR): ITツール導入を前提として、非効率な業務プロセスを抜本的に見直し、再設計します。

ITコンサルタントは、最新の技術トレンドだけでなく、クライアントが属する業界の動向やビジネスモデルにも精通している必要があります。技術と経営の両方の視点を持ち、両者をつなぐ「架け橋」となることが、ITコンサルタントに求められる最も重要な役割です。彼らは企業の外部から客観的な立場で助言を行うことで、内部のしがらみや固定観念にとらわれない、大胆かつ効果的な解決策を提示します。

SE(システムエンジニア)や他のコンサルタントとの違い

ITコンサルタントの役割をより明確に理解するために、混同されがちなSEや戦略コンサルタントとの違いを見ていきましょう。

SEとの違い

SE(システムエンジニア)とITコンサルタントは、どちらもITシステムに関わる専門職ですが、その役割と責任範囲には大きな違いがあります。端的に言えば、ITコンサルタントが「何を(What)」「なぜ(Why)」作るべきかを定義するのに対し、SEはその定義に基づいて「どのように(How)」作るかを実現する役割を担います。

| 比較項目 | ITコンサルタント | SE(システムエンジニア) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 経営課題の特定とIT戦略の立案 | システムの設計・開発・実装 |

| 関わるフェーズ | 超上流工程(戦略立案、企画構想) | 上流〜下流工程(要件定義、設計、開発、テスト) |

| 視点 | 経営視点、ビジネス視点 | 技術視点、実現性視点 |

| 主な対話相手 | 経営層、事業部長、情報システム部長 | 情報システム部門担当者、ユーザー部門担当者 |

| 求められるスキル | 論理的思考力、課題解決能力、経営知識 | プログラミングスキル、インフラ知識、技術的専門性 |

| 成果物(例) | IT戦略ロードマップ、RFP(提案依頼書) | 設計書、ソースコード、テスト仕様書 |

SEの仕事は、クライアントから提示された要件に基づき、それを満たすシステムを技術的にどう実現するかを考え、設計・開発することに主眼が置かれます。一方、ITコンサルタントは、その「要件」自体が本当に企業の経営課題解決に繋がるのかを問い直し、場合によっては全く新しいIT活用の方向性を提案するところから関わります。

例えば、「営業支援システム(SFA)を導入したい」という要望があった場合、SEは最適なSFAの機能や性能を検討し、設計・構築を進めます。しかしITコンサルタントは、「なぜSFAが必要なのか?」「本当に解決したい課題は『営業プロセスの非効率さ』ではないか?」「SFA導入の前に、まずは営業プロセスの標準化が必要ではないか?」といった、より根本的な問いからスタートします。このように、ITコンサルタントは技術的な実現性の前に、ビジネス上の目的や妥当性を追求する点が大きな違いです。

戦略コンサルタントとの違い

戦略コンサルタントもまた、企業の経営課題を扱う専門家ですが、ITコンサルタントとは専門領域の深さが異なります。戦略コンサルタントは、M&A、新規事業開発、海外進出、全社的なコスト削減など、企業の経営戦略全般をテーマとします。彼らの提案の中にIT活用が含まれることもありますが、それはあくまで選択肢の一つであり、ITの専門家ではありません。

一方、ITコンサルタントは、その名の通り「IT」を軸とした戦略立案と課題解決に特化しています。戦略コンサルタントが描いた全社戦略を、具体的なITシステムやデジタル施策に落とし込み、実現可能性を高めていく役割を担うことも少なくありません。

| 比較項目 | ITコンサルタント | 戦略コンサルタント |

|---|---|---|

| 専門領域 | IT戦略、DX推進、システム導入など | 全社戦略、M&A、新規事業など |

| アプローチ | ITを起点・軸として経営課題を解決 | 経営課題全般に対して最適な解決策を模索 |

| 強み | 最新技術への知見、システム実装の実現性 | 高い抽象度の課題解決、マクロな市場分析 |

| 連携関係 | 戦略コンサルの描いた戦略をITで具現化 | ITコンサルにIT領域の詳細な検討を依頼 |

近年、ビジネスとITが不可分になったことで、両者の領域は重なりつつあります。戦略コンサルティングファームがIT部門を強化したり、ITコンサルティングファームが上流の戦略策定から手掛けるようになったりしており、その境界は曖昧になりつつあるのが実情です。しかし、根本的には「IT」という武器に対する専門性の深さが、ITコンサルタントと戦略コンサルタントを分ける大きな特徴と言えるでしょう。

ITコンサルタントの主な仕事内容

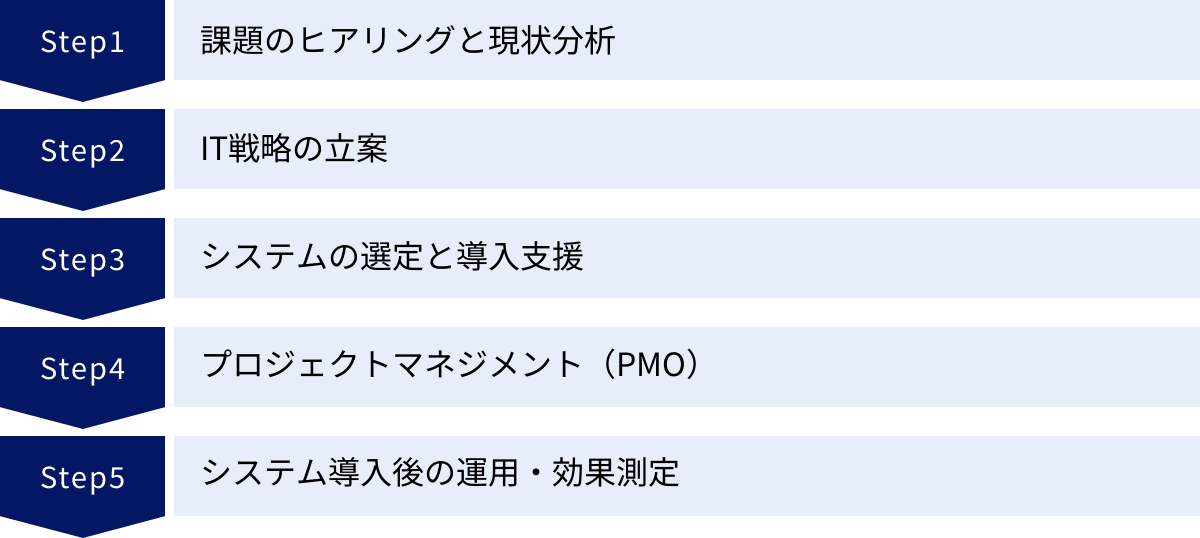

ITコンサルタントの仕事は、プロジェクトのフェーズによって多岐にわたります。ここでは、一般的なプロジェクトの流れに沿って、主な仕事内容を5つのステップに分けて具体的に解説します。

課題のヒアリングと現状分析

すべてのITコンサルティングプロジェクトは、クライアントが抱える課題を深く理解することから始まります。この最初のステップが、プロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

ITコンサルタントは、まず経営層や役員クラスへのインタビューを行い、会社のビジョン、中期経営計画、そして現在直面している最も重要な経営課題をヒアリングします。ここで重要なのは、単に「システムを新しくしたい」といった表面的な要望を聞くだけでなく、その背景にある「なぜそれが必要なのか?」という本質的な動機(ビジネスドライバー)を突き止めることです。例えば、「売上を10%向上させたい」「市場の変化に迅速に対応できる組織になりたい」といった、より根源的な目標を共有します。

次に、事業部長や現場のマネージャー、担当者など、より具体的な業務を行っている層へヒアリングの範囲を広げます。ここでは、日々の業務フロー、使用しているシステム、非効率だと感じている点、部門間の連携における問題点などを詳細に聞き取ります。

ヒアリングと並行して、客観的なデータに基づいた現状分析(As-Is分析)も行います。これには以下のような活動が含まれます。

- 業務プロセスの可視化: 各部門の業務の流れを図式化(業務フロー図)し、ボトルネックや手作業が多い箇所を特定します。

- 既存システムの評価: 現在使用しているシステムの構成、機能、性能、運用コストなどを評価し、老朽化や機能不足といった問題点を洗い出します。

- データ分析: 販売データ、顧客データ、生産データなどを分析し、課題の裏付けとなる定量的な根拠を探します。

- ドキュメントレビュー: 既存の業務マニュアル、システム設計書、経営資料などを読み込み、公式なルールや過去の経緯を把握します。

これらの多角的な調査を通じて、「誰が、何を、どのように行っており、そこにどのような問題が潜んでいるのか」を構造的に明らかにします。このフェーズでのアウトプットは、現状分析報告書や課題一覧といった形でまとめられ、クライアントと課題認識を共有するための重要な基盤となります。

IT戦略の立案

現状分析によって課題が明確になったら、次はその課題を解決するための「あるべき姿(To-Beモデル)」を描き、そこへ至るまでの道筋、すなわちIT戦略を立案します。これはITコンサルタントの仕事の中核をなす、最も知的で創造性が求められるフェーズです。

まず、現状分析の結果と、最初にヒアリングした経営目標を照らし合わせ、「ITを活用してどのような状態を実現すべきか」というゴール(To-Beモデル)を定義します。このモデルには、新しい業務プロセスのフローや、それを支えるシステムの全体像(システムアーキテクチャ)などが含まれます。

次に、As-Is(現状)とTo-Be(あるべき姿)の間に存在するギャップを特定し、そのギャップを埋めるための具体的な施策を複数検討します。例えば、「営業の生産性向上」が課題であれば、施策の選択肢として「SFA/CRMツールの導入」「モバイルデバイスの活用」「データ分析基盤の構築による顧客インサイトの提供」などが考えられます。

ITコンサルタントは、これらの施策をコスト、期待される効果(ROI)、実現までの期間、技術的な難易度、業務への影響といった様々な観点から評価し、最適な組み合わせを選択します。そして、それらを時系列に並べ、優先順位をつけた「IT戦略ロードマップ」を作成します。このロードマップは、いつ、どの施策に、どれくらいの投資を行い、どのような成果を目指すのかを明確に示す、プロジェクト全体の設計図となります。

このフェーズでの重要な成果物として、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)の作成支援も挙げられます。RFPは、具体的なシステム開発や製品導入を委託するITベンダーを選定するために、クライアントが発行する文書です。ITコンサルタントは、立案したIT戦略に基づき、システムに求める要件、機能、性能、予算、納期などをRFPに具体的に落とし込みます。質の高いRFPを作成することで、ベンダーから精度の高い提案を引き出し、後の選定プロセスを円滑に進めることができます。

システムの選定と導入支援

IT戦略が固まり、RFPが完成したら、いよいよその戦略を実行に移すための具体的なシステムやITベンダーを選定するフェーズに入ります。ITコンサルタントは、クライアントが客観的かつ合理的な意思決定を行えるよう、中立的な立場で支援します。

まず、RFPを複数のITベンダーに提示し、提案書を提出してもらいます。集まった提案書を、あらかじめクライアントと合意した評価基準(機能充足度、技術力、実績、サポート体制、費用など)に基づいて比較・評価します。ここでは、各ベンダーの提案内容を鵜呑みにせず、行間を読み、潜在的なリスクや実現性の低い部分を見抜く専門的な目が求められます。

評価結果を基に、候補となるベンダーを数社に絞り込み、プレゼンテーションやデモンストレーションを実施してもらいます。ITコンサルタントは、クライアント側の担当者と共にこれらのセッションに参加し、専門的な観点から鋭い質問を投げかけ、提案の深掘りを行います。

最終的なベンダー選定の後、契約交渉の支援を行うこともあります。提示された見積もりの妥当性を評価したり、契約書に含まれるべきSLA(Service Level Agreement:品質保証契約)の項目をレビューしたりするなど、クライアントが不利な契約を結ばないようにサポートします。

ベンダーが決定し、プロジェクトが開始されると、ITコンサルタントは導入支援の役割を担います。特に、システム開発の最上流工程である「要件定義」において、クライアントとITベンダーの橋渡し役として重要な役割を果たします。業務部門の担当者が語る曖昧な要望を、開発者が理解できる具体的なシステム要件に翻訳したり、逆に技術的な制約を業務部門に分かりやすく説明したりすることで、両者の認識齟齬を防ぎ、手戻りのないスムーズな開発を促進します。

プロジェクトマネジメント(PMO)

大規模なITプロジェクトは、多くのステークホルダー(関係者)が関わり、期間も長期にわたるため、計画通りに進めることは容易ではありません。ITコンサルタントは、PMO(Project Management Office)としてプロジェクト全体の進捗を管理し、成功に導く役割を担うことが多くあります。

PMOの主な活動は以下の通りです。

- 進捗管理: プロジェクト全体の詳細なスケジュール(WBS:Work Breakdown Structure)を作成し、各タスクの進捗状況を常に監視します。遅延が発生した場合は、その原因を特定し、リカバリープランを策定します。

- 課題管理: プロジェクト進行中に発生する様々な課題(仕様の不整合、技術的な問題、担当者間の意見対立など)を課題管理表に記録し、解決に向けたアクションを主導します。

- リスク管理: プロジェクトの成功を妨げる可能性のある潜在的なリスク(要員の離脱、技術的な障壁、予算超過など)を事前に洗い出し、その発生確率や影響度を評価します。そして、リスクが顕在化するのを防ぐための予防策や、発生してしまった場合の対応策を準備します。

- 品質管理: 成果物(設計書、プログラム、テスト結果など)が、定められた品質基準を満たしているかをレビューし、品質の維持・向上を図ります。

- コミュニケーション管理: 定期的な進捗会議を主催し、ファシリテーターとして議論を円滑に進めます。また、経営層向けの進捗報告会を開催し、プロジェクトの状況を分かりやすく説明することも重要な役割です。

PMOとしてのITコンサルタントは、自らが直接手を動かして開発を行うわけではありません。しかし、プロジェクト全体を俯瞰的な視点で見渡し、問題の兆候を早期に発見し、関係者を動かして適切な手を打つ「司令塔」として、プロジェクトの成功に不可欠な存在です。

システム導入後の運用・効果測定

システムが完成し、無事に稼働(リリース)した後も、ITコンサルタントの仕事は終わりではありません。むしろ、ここからがIT投資の価値を最大化するための重要なフェーズです。

まず、新しいシステムや業務プロセスが現場にスムーズに定着するよう支援します。ユーザー向けのトレーニングを実施したり、マニュアル作成をサポートしたり、問い合わせに対応するヘルプデスク体制の構築を助けたりします。導入初期は現場の抵抗や混乱が起こりがちですが、丁寧なコミュニケーションとフォローアップを通じて、変革を組織文化として根付かせる努力が求められます。

次に、導入したシステムが、当初の狙い通りの効果を上げているかを定量的に測定します。例えば、業務効率化が目的であれば、特定の業務にかかる時間がどれだけ短縮されたかを計測します。売上向上が目的であれば、導入後の売上推移や顧客単価の変化を分析します。この効果測定(ROI測定)の結果は、IT投資の正当性を証明し、次の投資判断に繋げるための重要なエビデンスとなります。

効果測定の結果、期待した成果が出ていない場合や、新たな課題が見つかった場合には、その原因を分析し、追加の改善提案を行います。システムの機能改修、業務プロセスの見直し、さらなるデータ活用の提案など、継続的な改善サイクル(PDCA)を回していくことで、IT投資の効果を最大化します。

このように、ITコンサルタントの仕事は、戦略立案という「入口」から、効果測定と改善という「出口」まで、一気通貫でクライアントのビジネス変革に寄り添う、息の長い活動なのです。

ITコンサルタントが所属する企業の種類

ITコンサルタントが活躍する場は多岐にわたりますが、主に「コンサルティングファーム」と呼ばれる専門家集団に所属しています。これらのファームは、その成り立ちや得意領域によって、いくつかの種類に分類できます。ここでは代表的な3つの種類について、それぞれの特徴を解説します。

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームは、その名の通り、特定の領域に限定せず、経営戦略、業務改革、組織・人事、M&A、そしてIT戦略まで、企業経営に関わるあらゆる課題を総合的に扱うファームです。世界的に巨大なネットワークを持つグローバルファームが多く、大規模なクライアントに対して、多岐にわたるサービスをワンストップで提供できるのが強みです。

代表的な企業としては、アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティングなどが挙げられます(これらの企業は会計事務所を母体とすることから「会計系」と呼ばれることもあります)。

総合系ファームに所属するITコンサルタントは、「戦略から実行まで」を一気通貫で支援する大規模プロジェクトに携わる機会が豊富です。例えば、全社的なDX戦略の立案から、それを実現するための基幹システム(ERP)導入、さらには導入後の業務改革や組織変革まで、数年にわたる壮大なプロジェクトをチームで手掛けることがあります。

経営戦略を担うチームとIT戦略を担うチームがファーム内で密に連携するため、常にビジネスの最上流から物事を考える視点が養われます。また、グローバルな知見や方法論(メソドロジー)が整備されており、質の高いトレーニングを受ける機会も多いのが特徴です。一方で、組織が巨大であるため、自身の専門性を深く掘り下げるというよりは、幅広い業界やテーマに対応できるゼネラリストとしてのスキルが求められる傾向にあります。

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームは、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供する専門家集団です。総合系ファームが戦略から幅広く手掛けるのに対し、IT系ファームはIT戦略の立案、システム化構想、DX推進、PMO(プロジェクトマネジメント支援)など、よりITに軸足を置いたテーマを強みとしています。

このカテゴリには、いくつかの異なる出自を持つ企業が存在します。

- 独立系/国産ファーム: 外資系に属さず、日本で設立されたファームです。日本の商習慣や企業文化を深く理解しており、クライアントに寄り添った柔軟な対応を強みとします。代表的な企業には、アビームコンサルティング、ベイカレント・コンサルティング、フューチャーなどがあります。

- ITベンダー/SIer系ファーム: 大手のシステムインテグレーター(SIer)やハードウェアベンダーが、その技術力を背景にコンサルティング部門を設立したケースです。技術的な知見が豊富で、システム導入や実装まで見据えた、地に足のついた提案を得意とします。野村総合研究所(NRI)などがこのカテゴリに含まれます。

IT系ファームに所属するコンサルタントは、特定のテクノロジー(例:SAP, Salesforce)や特定の業務領域(例:サプライチェーン, CRM)における深い専門性を武器に活躍することが多くなります。技術的なバックグラウンドを持つコンサルタントが多く在籍しており、テクノロジーの最新動向に関する情報収集や研修も活発です。クライアントの情報システム部門と緊密に連携しながら、より技術的な側面から課題解決アプローチを考える機会が豊富です。

シンクタンク系コンサルティングファーム

シンクタンク(Think Tank)は、もともと官公庁や政府機関からの依頼を受けて、社会、経済、産業などに関する調査・研究・分析を行い、政策提言などを行う研究機関です。その高い調査分析能力やマクロな視点を活かして、民間企業向けのコンサルティングサービスも手掛けているのがシンクタンク系コンサルティングファームです。

代表的な企業としては、野村総合研究所(NRI)、三菱総合研究所(MRI)、みずほリサーチ&テクノロジーズなどが挙げられます(NRIはIT系ファームの側面も強く持っています)。

シンクタンク系ファームのITコンサルティングは、官公庁向けのシステム化構想や、社会インフラに関わる大規模な調査プロジェクト、特定の産業分野の将来動向を見据えたIT戦略立案などに強みを発揮します。リサーチ部門との連携により、公的な統計データや独自の調査結果に基づいた、客観的で説得力の高い提言を行えるのが大きな特徴です。

また、社会貢献性の高いプロジェクトや、長期的な視点での研究開発に関わる機会が多いことも魅力の一つです。アカデミックな雰囲気を持つファームが多く、論理的で緻密な分析力やレポーティング能力が特に重視される傾向にあります。他のファームと比較して、穏やかな社風であると言われることもあります。

| ファームの種類 | 主な特徴 | 強み・得意領域 | 求められる人材像 |

|---|---|---|---|

| 総合系 | 戦略から実行までワンストップで提供。グローバルネットワークを持つ。 | 大規模なDX推進、基幹システム刷新、グローバルプロジェクト | 経営視点、コミュニケーション能力、チームワーク、体力 |

| IT系 | IT領域に特化。技術的な知見が豊富。 | IT戦略立案、特定技術/業務の専門コンサル、PMO | 深いIT知識、技術的実現性を見据えた提案力、プロジェクト推進力 |

| シンクタンク系 | 官公庁向け案件やリサーチに強み。マクロな視点。 | 官公庁のシステム化構想、社会インフラ関連、産業調査 | 高い調査分析能力、論理的思考力、レポーティング能力、公共性への関心 |

これらのファームはそれぞれに特色がありますが、近年は事業領域の融合が進んでおり、その境界は曖昧になりつつあります。ITコンサルタントを目指す場合は、各ファームのウェブサイトや採用情報などを参考に、自分の志向性やキャリアプランに合ったファームを選ぶことが重要です。

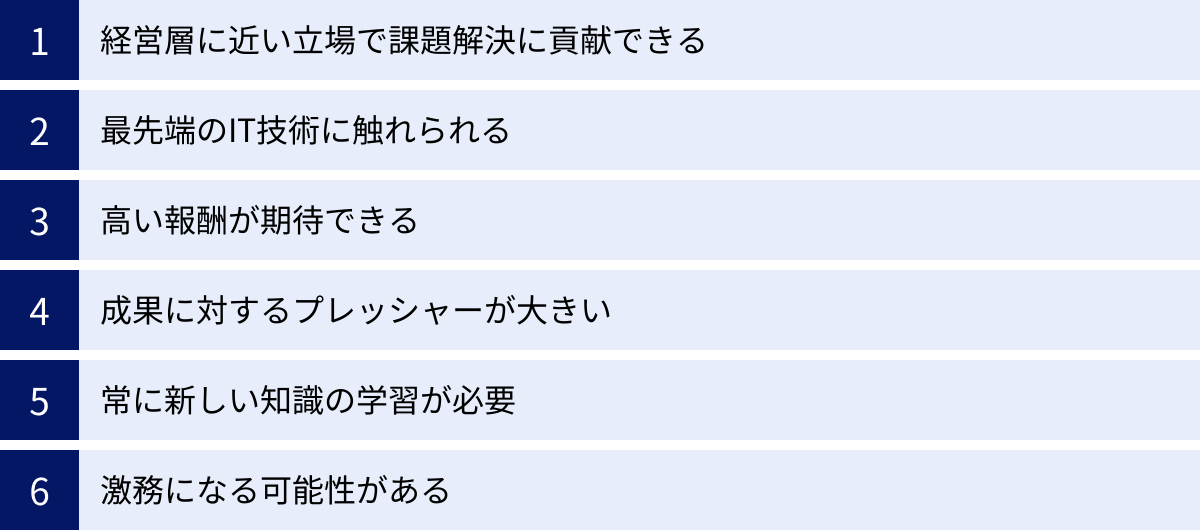

ITコンサルタントのやりがいと厳しさ

ITコンサルタントは、高い専門性とスキルが求められる一方で、大きなやりがいと魅力のある職業です。しかし、その裏には厳しい側面も存在します。ここでは、その光と影の両面を詳しく見ていきましょう。

ITコンサルタントのやりがい

多くの現役ITコンサルタントが挙げるやりがいには、主に3つの要素があります。

経営層に近い立場で課題解決に貢献できる

ITコンサルタントの仕事の最大の魅力は、企業の経営という最上流の意思決定に深く関与し、その成功に直接的に貢献できる点にあります。クライアントの社長や役員と対話し、彼らが抱える本質的な課題を共有し、その解決策を共に創り上げていくプロセスは、非常に刺激的です。

自らが立案したIT戦略が採用され、大規模なプロジェクトとして動き出し、最終的にクライアントの業績向上や業務改革に繋がった時の達成感は、何物にも代えがたいものがあります。例えば、非効率な手作業に追われていた現場が、新しいシステムの導入によって創造的な仕事に時間を使えるようになったり、データ活用によって新たなビジネスチャンスが生まれたりするのを目の当たりにできるのは、この仕事ならではの醍醐味です。

一般的な事業会社の社員であれば関わることの難しい、企業の根幹を揺るがすような変革の当事者になれる。この「ダイナミックさ」と「影響力の大きさ」が、多くの人を惹きつける大きな要因となっています。

最先端のIT技術に触れられる

IT業界は日進月歩で、次々と新しい技術やサービスが登場します。ITコンサルタントは、これらの最先端の技術トレンドを常にキャッチアップし、それをいかにビジネスに応用できるかを考えることが仕事の一部です。

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、メタバースといった最新技術について、その仕組みや可能性を深く学び、クライアントへの提案に活かしていく機会が豊富にあります。特定の製品や技術に縛られることなく、常に「クライアントの課題解決に最適なテクノロジーは何か?」という視点で、幅広い選択肢を検討できるのは、知的好奇心が旺盛な人にとって大きな魅力です。

また、様々な業界のリーディングカンパニーがクライアントとなるため、それぞれの業界で最新のIT活用事例に触れることができます。こうした経験を通じて、自身のITに関する知見やスキルセットを常にアップデートし続けることができる環境は、自己成長を重視する人にとって非常に価値のあるものです。

高い報酬が期待できる

ITコンサルタントは、高度な専門性と厳しい業務内容に見合う、比較的高い水準の報酬が期待できる職業です。多くのコンサルティングファームでは、役職(ランク)に応じた明確な給与体系が設定されており、成果を出せば若いうちから高収入を得ることが可能です。

年収は経験やスキル、所属するファームによって異なりますが、一般的に新卒や未経験からのスタートでも年収500万~700万円程度、数年の経験を積んだコンサルタントクラスで700万~1,200万円、プロジェクトを管理するマネージャークラスになると1,200万~2,000万円以上、さらにその上のシニアマネージャーやパートナーといった役職では2,000万円を大きく超えることも珍しくありません。

この高い報酬は、優秀な人材を惹きつけ、厳しい仕事に対するモチベーションを維持するための重要な要素となっています。

ITコンサルタントの厳しさ

一方で、ITコンサルタントの仕事には厳しい側面も伴います。これらを理解しておくことは、ミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

成果に対するプレッシャーが大きい

コンサルティングファームは、クライアントから高額なフィー(報酬)を受け取ってサービスを提供します。そのため、支払われるフィーに見合う、あるいはそれ以上の価値(成果)を提供することを常に厳しく求められます。

プロジェクトには明確な期限と目標が設定されており、「期待された成果を出せませんでした」という言い訳は通用しません。常に論理的で、客観的なデータに裏付けられた質の高いアウトプットを、限られた時間の中で生み出し続ける必要があります。上司やクライアントからの厳しいフィードバックに晒されることも日常茶飯事であり、精神的なタフさが求められます。「Value(価値)を出せているか」という問いに常に向き合い続ける、強いプロフェッショナル意識が不可欠です。

常に新しい知識の学習が必要

やりがいでも挙げた「最先端のIT技術に触れられる」ことの裏返しとして、常に学び続けなければならないという厳しさがあります。ITの世界は進化のスピードが非常に速いため、少しでも学習を怠ると、あっという間に知識が陳腐化してしまいます。

新しいプログラミング言語、クラウドサービス、セキュリティの脅威、データ分析手法など、習得すべき知識は無限にあります。さらに、担当するクライアントが変われば、その業界特有のビジネスモデルや専門用語も一から学ばなければなりません。業務時間外や休日を使って、自己研鑽に励むことはITコンサルタントにとって当たり前のことであり、知的な探求心や学習意欲がなければ務まらない仕事です。

激務になる可能性がある

ITコンサルタントの仕事は、プロジェクトのフェーズによって労働時間が大きく変動します。特に、プロジェクトの提案時、納期直前のいわゆる「炎上」時、重要な報告会の前などは、長時間労働を余儀なくされることがあります。

クライアントの期待を超えるアウトプットを出すために、深夜まで資料作成や分析を行ったり、休日出勤が必要になったりすることも少なくありません。近年は働き方改革の流れを受けて、多くのファームで労働時間管理の厳格化や業務効率化が進められていますが、依然として仕事の密度は高く、体力的な負担が大きいことは覚悟しておく必要があります。

仕事とプライベートのバランスを取るためには、高いタイムマネジメント能力と、自分なりのストレス解消法を見つけることが重要になります。

ITコンサルタントの平均年収

ITコンサルタントは、その専門性の高さと求められる成果の大きさから、一般的に高水準の年収が期待できる職種です。ただし、年収は所属するコンサルティングファームの種類(外資系、日系など)、本人の役職(ランク)、経験、スキルセットによって大きく変動します。

多くのコンサルティングファームでは、役職(ランク)ごとに明確な年収レンジが設定されているのが一般的です。キャリアは「アナリスト」や「ビジネスアナリスト」といったエントリーレベルからスタートし、成果を上げることで「コンサルタント」「シニアコンサルタント」「マネージャー」「シニアマネージャー」「パートナー/ディレクター」へと昇進していきます。

以下に、一般的なコンサルティングファームにおける役職別の年収レンジの目安を示します。これはあくまで一般的な相場観であり、個別の企業や個人のパフォーマンスによって上下することをご留意ください。

| 役職(ランク) | 主な役割 | 年収レンジ(目安) |

|---|---|---|

| アナリスト | データ収集、分析、資料作成のサポートなど、チームの基盤となる業務を担当する若手層。 | 500万円 〜 800万円 |

| コンサルタント | 特定のタスクやモジュールを担当し、主体的に仮説検証や課題解決を行う。クライアントとの直接的なやり取りも増える。 | 700万円 〜 1,200万円 |

| マネージャー | プロジェクト全体の管理責任者。チームを率いてデリバリー(成果物)に責任を持つ。クライアントのカウンターパートは部長クラス。 | 1,200万円 〜 2,000万円 |

| シニアマネージャー | 複数のプロジェクトを統括、あるいは大規模プロジェクトの責任者を務める。新規案件の獲得(セールス)にも関わる。 | 1,500万円 〜 2,500万円 |

| パートナー/ディレクター | ファームの共同経営者。コンサルティング部門の最終責任者であり、ファームの経営、営業活動、人材育成など全般に責任を持つ。 | 2,500万円以上 |

補足事項

- 外資系と日系の違い: 一般的に、外資系の総合コンサルティングファーム(アクセンチュア、デロイト、PwCなど)は、日系のファーム(アビーム、ベイカレント、NRIなど)に比べて給与水準が高い傾向にあります。ただし、その分、成果に対する要求も厳しく、Up or Out(昇進か退職か)の文化が色濃い場合もあります。

- インセンティブ(賞与): 上記の年収には、年俸に加えて業績連動型の賞与が含まれることが多くあります。この賞与の割合は、ファームの業績や個人のパフォーマンス評価によって大きく変動します。特にマネージャー以上の役職では、個人の営業成績が賞与に大きく反映されることが一般的です。

- 未経験からの転職: SIerのエンジニアや事業会社の情報システム部門などから未経験で転職する場合、前職の年収や経験、ポテンシャルを考慮して役職と年収が決定されます。多くの場合、アナリストまたはコンサルタントクラスからのスタートとなりますが、高い専門性やマネジメント経験があれば、シニアコンサルタント以上で迎えられるケースもあります。

ITコンサルタントの年収は、厳しい業務に対する対価であると同時に、常に高いパフォーマンスを維持するためのモチベーションにも繋がっています。自身の市場価値を高め、成果を出し続けることで、年齢に関係なく高い報酬を得られる点は、この職種の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

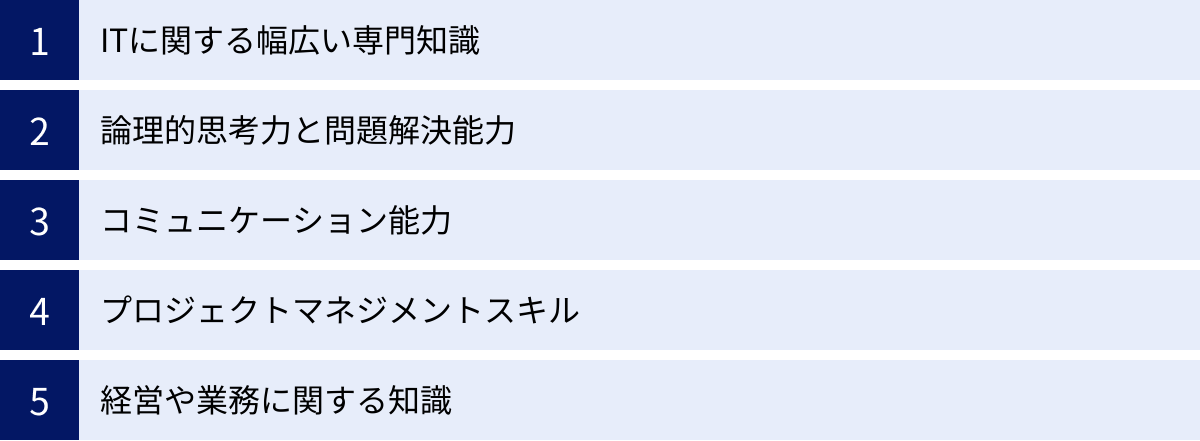

ITコンサルタントになるために必要なスキル

ITコンサルタントとして成功するためには、ITに関する知識だけでなく、ビジネススキルやヒューマンスキルなど、多岐にわたる能力が求められます。ここでは、特に重要とされる5つのスキルについて詳しく解説します。

ITに関する幅広い専門知識

ITコンサルタントという名前の通り、ITに関する深く、そして幅広い知識は最も基本的な要件です。ただし、特定のプログラミング言語やミドルウェアに精通しているといった、開発者的な「深い」知識だけでは不十分です。経営課題を解決するという視点から、様々な技術を俯瞰し、適切に組み合わせる能力が求められます。

具体的には、以下のような知識領域が重要となります。

- インフラ・ネットワーク: サーバー、ストレージ、ネットワークの基本的な仕組み。オンプレミスとクラウド(IaaS, PaaS, SaaS)の違いやそれぞれの特性。

- アプリケーション・アーキテクチャ: システム全体の構成を考える力。マイクロサービス、API連携など、現代的なシステム設計思想の理解。

- データベース: RDBやNoSQLなど、データの種類や用途に応じたデータベースの選定知識。

- セキュリティ: サイバー攻撃の手法や、それに対する防御策(ファイアウォール、WAF、暗号化など)。情報セキュリティマネジメントの考え方。

- 先端技術の動向: AI/機械学習、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーンといったバズワードの表層的な理解だけでなく、それらがどのようなビジネス価値を生むのかを説明できるレベルの知識。

- 主要な業務パッケージ製品の知識: ERP(SAP, Oracleなど)、CRM/SFA(Salesforceなど)、SCMといった、企業の基幹業務を支えるパッケージ製品に関する知識も、具体的な提案を行う上で役立ちます。

これらの知識を常に最新の状態に保ち、「この技術を使えば、クライアントのあの課題をこう解決できる」と具体的に発想できることが、コンサルタントとしての価値の源泉となります。

論理的思考力と問題解決能力

コンサルタントの仕事は、複雑で混沌とした状況の中から本質的な課題を見つけ出し、その解決策を導き出すことです。そのため、物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える論理的思考力(ロジカルシンキング)は不可欠です。

クライアントから断片的に語られる情報や、膨大なデータを整理し、「何が問題で、その原因は何か」「複数の原因のうち、最も影響が大きいものは何か(真因は何か)」を特定する際に、論理的思考力が試されます。

このスキルを実践する上で、以下のような思考法やフレームワークが役立ちます。

- ロジックツリー: 大きな問題を小さな要素に分解していくことで、問題の全体像を把握し、解決策を網羅的に洗い出す手法。

- MECE(ミーシー): “Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” の略で、「モレなく、ダブりなく」物事を分類・整理する考え方。課題の全体像を正確に捉えるために重要です。

- 仮説思考: 限られた情報の中から「おそらくこれが課題の本質だろう」という仮説を立て、それを検証するために必要な情報を効率的に収集・分析していくアプローチ。スピーディーな問題解決に繋がります。

- 各種ビジネスフレームワーク: 3C分析(Customer, Company, Competitor)、SWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)、PEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)など、状況を多角的に分析するための型を使いこなす能力。

これらの思考ツールを駆使して、誰が聞いても納得できる「なぜそう言えるのか?」という根拠を示しながら、説得力のある解決策を構築する能力が、ITコンサルタントには強く求められます。

コミュニケーション能力

ITコンサルタントは、プロジェクト期間中、非常に多くのステークホルダー(関係者)と関わります。そのため、相手や状況に応じて適切なコミュニケーションを取る能力は、プロジェクトを円滑に進める上で極めて重要です。

一口にコミュニケーション能力と言っても、その中には様々な要素が含まれます。

- ヒアリング能力: 相手の話をただ聞くだけでなく、本当に伝えたい意図や背景にある課題を正確に引き出す力。経営層の抽象的な言葉から本質を掴み、現場担当者の具体的な悩みから課題を抽出するスキルが求められます。

- プレゼンテーション能力: 自身の分析結果や提案内容を、分かりやすく、説得力を持って伝える力。複雑な内容を簡潔にまとめ、聞き手の役職や知識レベルに合わせて言葉を選び、ストーリーを組み立てる能力が必要です。

- ファシリテーション能力: 会議やワークショップを効率的に運営し、参加者から多様な意見を引き出し、議論をまとめて合意形成へと導く力。対立する意見を調整し、全員が納得する結論を見出す役割を担います。

- ネゴシエーション(交渉)能力: クライアント、ITベンダー、社内メンバーなど、利害が対立する場面で、Win-Winの関係を築けるように交渉する力。

特に、技術的な内容を、ITに詳しくない経営層や業務部門の担当者に分かりやすく翻訳して伝える能力は、ITとビジネスの架け橋となるITコンサルタントにとって生命線とも言えるスキルです。

プロジェクトマネジメントスキル

多くのITコンサルティングは、特定の目的を達成するための「プロジェクト」として実行されます。そのため、プロジェクトを計画通りに、予算内で、かつ求められる品質で完遂させるための管理能力が不可欠です。自身がマネージャーでなくとも、プロジェクトの一員としてこれらのスキルを理解し、実践することが求められます。

具体的には、以下のようなスキルが含まれます。

- スコープ管理: プロジェクトで「やること」と「やらないこと」を明確に定義し、安易な仕様変更や作業範囲の拡大(スコープクリープ)を防ぐ。

- スケジュール管理: WBS(作業分解構成図)を作成してタスクを洗い出し、ガントチャートなどを用いて進捗を可視化・管理する。

- コスト管理: 予算を策定し、実績をモニタリングして、予算超過のリスクを管理する。

- 品質管理: 成果物がクライアントの要求水準を満たしているかを担保するための計画を立て、レビューやテストを通じて品質を確保する。

- 課題・リスク管理: プロジェクトの障害となる課題や潜在的なリスクを早期に特定し、対策を講じる。

これらのスキルは、プロジェクトの「司令塔」であるPMO業務を遂行する上で直接的に必要となるだけでなく、一担当者としても、自身のタスクを計画的にこなし、チーム全体の成功に貢献するために重要なものです。

経営や業務に関する知識

ITコンサルタントの最終目的は、ITを使って「経営課題を解決する」ことです。したがって、ITだけでなく、その適用先である「経営」や「業務」に関する知識も持っている必要があります。

- 経営戦略の基礎知識: 企業のビジョンや戦略がどのように策定されるのか、競争優位性をどう築くのかといった基本的な考え方の理解。

- 会計・財務の知識: 財務三表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)を読み解き、IT投資が財務に与えるインパクト(ROIなど)を説明できる能力。

- 主要な業務プロセスの知識: 多くの企業に共通する、会計、人事、販売、購買、生産といった基幹業務の流れを理解していること。

- 特定業界のドメイン知識: 金融、製造、小売、通信など、自分が専門とする業界のビジネスモデル、規制、商習慣などに関する深い知識。

これらの知識があることで、クライアントとの会話の解像度が上がり、より的確で付加価値の高い提案が可能になります。「ITの専門家」であると同時に、「ビジネスの専門家」でもあることが、優れたITコンサルタントの条件と言えるでしょう。

ITコンサルタントのキャリアに役立つ資格

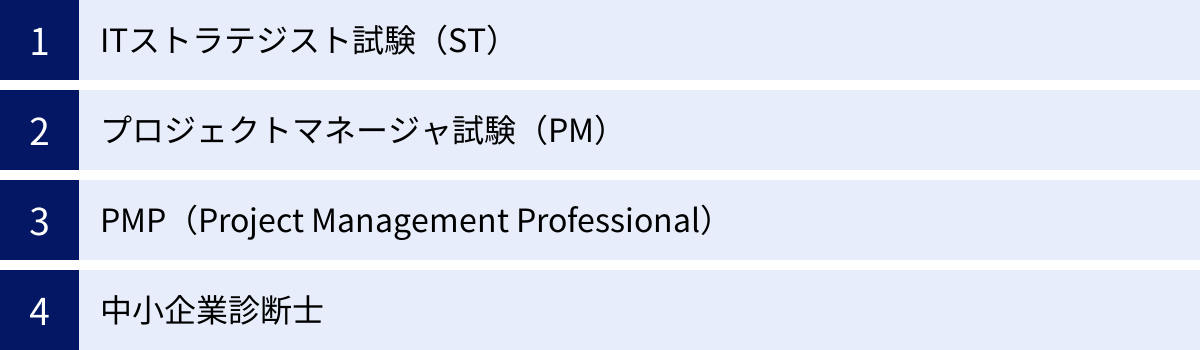

ITコンサルタントになるために必須の資格はありません。実務経験やスキルが最も重視される世界です。しかし、特定の資格を保有していることは、自身の知識やスキルを客観的に証明し、キャリアアップや転職活動において有利に働くことがあります。ここでは、ITコンサルタントのキャリア形成に特に役立つとされる代表的な資格を4つ紹介します。

ITストラテジスト試験(ST)

ITストラテジスト試験(ST)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催する国家試験「情報処理技術者試験」の中でも、最高難易度のレベル4に位置付けられる資格です。

この試験は、企業の経営戦略に基づいて、ビジネスを革新・創造するためのIT戦略を策定し、実行を主導する能力を問うものです。単なる技術知識だけでなく、経営戦略、事業戦略、システム戦略を連携させる構想力や、提案・推進能力が試されます。試験では、具体的なケースに基づいた長文の論文記述が求められるため、論理的思考力や文章構成能力も必要です。

ITコンサルタントの仕事内容と非常に親和性が高く、この資格を保有していることは、超上流工程(IT戦略立案、システム化構想)を担うための高度なスキルを持っていることの強力な証明となります。特に、経営層に対して説得力のある提案を行う場面で、その権威性が役立つでしょう。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ウェブサイト)

プロジェクトマネージャ試験(PM)

プロジェクトマネージャ試験(PM)も、IPAが主催する情報処理技術者試験のレベル4に位置する難関資格です。

この試験は、プロジェクト全体の責任者として、計画通りにプロジェクトを成功に導くためのマネジメント能力を証明するものです。スケジュール、コスト、品質、リスクなど、プロジェクトマネジメントに関する幅広い知識が問われます。ITストラテジスト試験と同様に、論文試験が課され、自身の経験に基づいた具体的なプロジェクトマネジメント事例を論理的に記述する能力が求められます。

ITコンサルタントの重要な仕事の一つであるPMO(Project Management Office)業務や、プロジェクトマネージャーとしての役割を担う際に、この資格で問われる知識や考え方は直接的に役立ちます。大規模で複雑なITプロジェクトを管理・推進できる能力をアピールしたい場合に非常に有効な資格です。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ウェブサイト)

PMP(Project Management Professional)

PMP(Project Management Professional)は、米国の非営利団体であるPMI(Project Management Institute)が認定する、プロジェクトマネジメントに関する国際的な事実上の標準(デファクトスタンダード)資格です。

PMPは、PMIが策定した知識体系である「PMBOK(Project Management Body of Knowledge)」に基づいており、世界中で通用するプロジェクトマネジメントのスキルを証明できます。IPAのプロジェクトマネージャ試験が日本国内での認知度が高いのに対し、PMPはグローバルなプロジェクトや外資系企業で特に高く評価される傾向にあります。

受験するためには、大卒の場合で3年以上(4,500時間)のプロジェクトマネジメント実務経験が必要となるなど、実務経験が重視される点が特徴です。資格を維持するためには、3年ごとに継続的な学習(PDUの取得)が義務付けられており、常に知識をアップデートし続ける姿勢も求められます。グローバルスタンダードなマネジメント手法を身につけていることを証明したい場合に最適な資格です。(参照:PMI日本支部ウェブサイト)

中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家として、国が認める唯一の経営コンサルタントに関する国家資格です。

この資格の学習範囲は、経済学、財務・会計、企業経営理論、運営管理(生産・販売)、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策と、非常に多岐にわたります。ITだけでなく、経営全般に関する体系的な知識を網羅的に習得できる点が大きな特徴です。

ITコンサルタントが、クライアントの経営者の視点に立って課題を理解し、財務的なインパクトまで考慮した説得力のある提案を行う上で、中小企業診断士の知識は大きな武器となります。特に、「IT」と「経営」の両輪で専門性をアピールしたい場合や、将来的に独立して経営コンサルタントとして活動することを目指す場合に、非常に価値の高い資格と言えるでしょう。(参照:一般社団法人 中小企業診断協会ウェブサイト)

これらの資格は、取得することがゴールではありません。資格取得の過程で得た知識や思考法を、日々のコンサルティング業務でいかに実践し、クライアントへの価値提供に繋げるかが最も重要です。

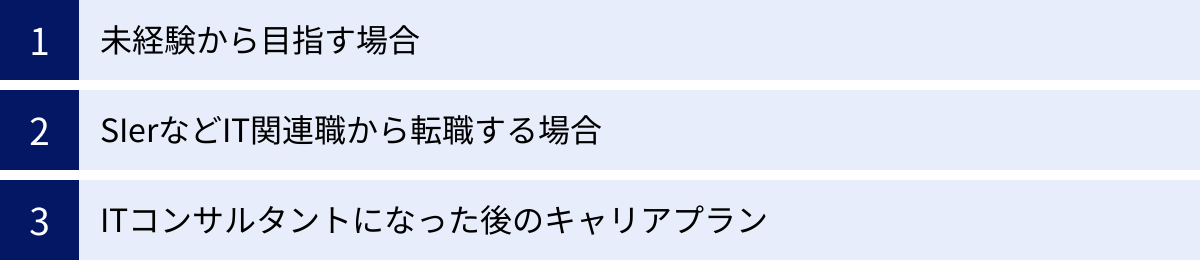

ITコンサルタントになるためのキャリアパス

ITコンサルタントという専門職に就くためには、いくつかの代表的なキャリアパスが存在します。また、ITコンサルタントになった後も、そのキャリアは多様に広がっていきます。ここでは、ITコンサルタントを目指す道のりと、その後のキャリアプランについて解説します。

未経験から目指す場合

IT業界やコンサルティング業界での実務経験がない「未経験者」がITコンサルタントを目指す場合、主に2つのルートが考えられます。

一つは、新卒でコンサルティングファームに入社するルートです。多くの大手コンサルティングファームは、ポテンシャルの高い学生を対象とした新卒採用を積極的に行っています。この場合、特定のITスキルよりも、論理的思考力、コミュニケーション能力、学習意欲、精神的なタフさといった、コンサルタントとしての基礎的な素養(ポテンシャル)が重視されます。入社後は、アナリストとしてスタートし、充実した研修プログラムとOJT(On-the-Job Training)を通じて、一人前のコンサルタントへと育成されます。

もう一つは、第二新卒や異業種からのポテンシャル採用を狙うルートです。20代後半くらいまでであれば、前職での経験が直接ITやコンサルティングと関連していなくても、ポテンシャルを評価されて採用される可能性があります。この場合も、新卒と同様に地頭の良さや成長意欲が問われます。加えて、前職で培った何らかの強み(例えば、営業職で培った顧客折衝能力や、企画職で培った分析力など)を、コンサルティング業務にどう活かせるかをアピールすることが重要になります。

ただし、全くの未経験からの挑戦は狭き門であるため、まずは事業会社の情報システム部門や、後述するSIerなどに一度就職し、実務経験を積んでから転職を目指すのが、より現実的な選択肢となる場合も多いです。

SIerなどIT関連職から転職する場合

ITコンサルタントへの転職で最も王道とされるのが、SIer(システムインテグレーター)やITベンダーでSE(システムエンジニア)やPM(プロジェクトマネージャー)として実務経験を積んだ後に、コンサルティングファームへステップアップするキャリアパスです。

SIerでの経験は、ITコンサルタントにとって非常に価値のある資産となります。

- システム開発の全工程を理解している: 要件定義から設計、開発、テスト、運用までの一連の流れを経験しているため、コンサルタントとしてIT戦略を立案する際に、技術的な実現可能性や開発現場の勘所を踏まえた、地に足のついた提案ができます。

- 顧客との折衝経験: 顧客の要望をヒアリングし、システム要件に落とし込む経験は、コンサルタントとしてのヒアリング能力や課題定義能力に直結します。

- プロジェクトマネジメント経験: PMとしてプロジェクトを管理した経験は、PMO業務などで即戦力として活かすことができます。

SIerからITコンサルタントに転職することで、キャリアの軸足を「How(どう作るか)」から「What(何を作るべきか)」「Why(なぜ作るのか)」といった、より上流のビジネスに近い領域へとシフトさせることができます。自身の技術的なバックグラウンドを活かしつつ、経営視点を身につけることで、キャリアの幅と市場価値を大きく高めることが可能です。

ITコンサルタントになった後のキャリアプラン

ITコンサルタントとして経験を積んだ後のキャリアパスは非常に多様で、魅力的な選択肢が広がっています。

ファーム内での昇進

最も一般的なキャリアパスは、所属するコンサルティングファーム内でキャリアを積み、アナリスト → コンサルタント → マネージャー → パートナーへと昇進していく道です。昇進するにつれて、担当する役割は個別のタスク遂行からチームやプロジェクトの管理、さらにはファームの経営や営業へとシフトしていきます。高い報酬と大きな責任を伴いますが、コンサルティングという仕事のプロフェッショナルとして道を極めたい人にとっては王道と言えるでしょう。

他のコンサルティングファームへの転職

一つのファームで経験を積んだ後、より良い条件や異なる環境を求めて、他のコンサルティングファームへ転職するケースも非常に多く見られます。例えば、総合系ファームで幅広い経験を積んだ後、特定の業界や技術に特化したブティックファームに移って専門性を深めたり、逆にIT系ファームから戦略系ファームに挑戦してキャリアの幅を広げたりといった選択が可能です。コンサルタントは自身のスキルが商品であるため、市場価値を高めることで、より魅力的なポジションへの転職がしやすくなります。

事業会社のIT部門やDX推進室への転職

コンサルティングファームで培った知見やスキルを活かして、事業会社(メーカー、金融、小売など)へ転職するキャリアパスも非常に人気があります。特に、近年多くの企業で新設されている情報システム部門の企画担当、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進室、経営企画室といったポジションで、即戦力として高く評価されます。

コンサルタントとして外部から企業を支援する立場から、事業の当事者として自社の成長にコミットする立場へと変わることで、長期的な視点で腰を据えて変革に取り組めるというやりがいがあります。また、コンサルティング業界の激務から離れ、ワークライフバランスを改善したいという動機でこの道を選ぶ人も少なくありません。

フリーランスとして独立

豊富な経験と実績、そして人脈を築いたコンサルタントの中には、フリーランス(個人事業主)として独立する人もいます。特定の専門分野(例:SAP導入、セキュリティ対策、アジャイル開発支援など)で高いスキルを持っていれば、ファームに所属するよりも高い報酬を得ることも可能です。組織のしがらみなく、自分の裁量で自由に働けるというメリットがある一方で、案件の獲得から契約、経理処理まで全て自分で行う必要があり、安定性が低いというリスクも伴います。高い自己管理能力と営業力が求められる選択肢です。

ITコンサルティングの将来性

ITコンサルティングおよびITコンサルタントという職種の将来性は、非常に明るく、今後も需要は拡大し続けると予測されています。その背景には、現代のビジネス環境を象徴する2つの大きな潮流があります。

DX推進による需要の拡大

一つ目の要因は、あらゆる業界で加速するDX(デジタルトランスフォーメーション)の波です。DXとは、単なるIT化・デジタル化にとどまらず、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立すること」を指します。

多くの企業がDXの重要性を認識し、その推進を経営の最優先課題として掲げています。しかし、具体的に何から手をつければよいのか、どのような技術をどう活用すれば自社のビジネスを変革できるのか、明確なビジョンと実行計画を描けている企業は多くありません。

- レガシーシステム(老朽化した既存システム)が足かせとなり、新しい技術を導入できない。

- 縦割り組織の壁が厚く、全社的なデータ活用が進まない。

- そもそもDXを推進できる専門知識を持った人材が社内にいない。

こうした課題に直面する企業にとって、DXの戦略立案から実行までを専門的な知見で支援してくれるITコンサルタントは、まさに救世主とも言える存在です。AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった先端技術を駆使して新たな価値を創造するための道筋を示し、変革の実現を伴走してくれるパートナーへの需要は、今後ますます高まっていくでしょう。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」(レガシーシステムを刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性)も、ITコンサルタントの必要性を後押ししています。(参照:経済産業省「DXレポート」)

IT人材不足の深刻化

二つ目の要因は、日本社会全体で深刻化しているIT人材の不足です。経済産業省の試算によると、2030年には、需要の伸び方によって最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています。特に、AIやデータサイエンスといった先端分野や、複数の技術を組み合わせてビジネスを設計できるような高度なスキルを持つ人材の不足は顕著です。

多くの企業が、自社で優秀なIT人材を採用・育成しようと努力していますが、需要に供給が全く追いついていないのが実情です。その結果、企業は自社だけでIT戦略を推進することが困難になり、不足している知見やリソースを外部の専門家、すなわちITコンサルタントに求める動きが加速しています。

社内に高度なIT人材を常時抱えておくことはコスト的にも難しいため、必要な時に必要なスキルを持つ専門家をプロジェクト単位で活用できるITコンサルティングは、企業にとって非常に合理的で効率的な選択肢となります。この構造的なIT人材不足が続く限り、外部の専門家集団であるITコンサルティングファームへの依存度は高まり、その市場価値も維持され続けると考えられます。

このように、DXという「攻めのIT」と、IT人材不足という「守りのIT」の両面から、ITコンサルティングの需要は今後も堅調に推移することが確実視されています。

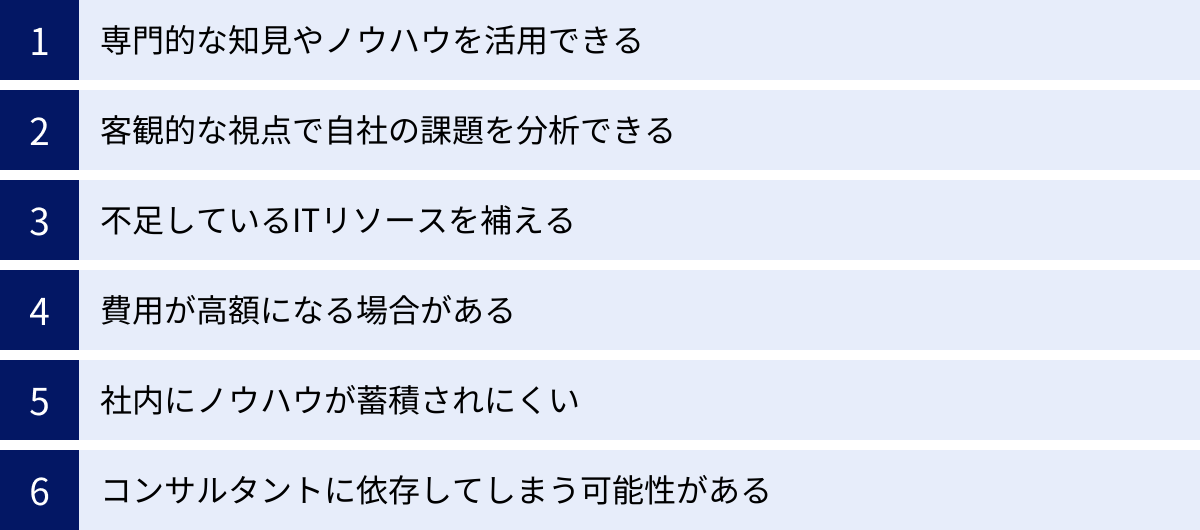

企業がITコンサルティングを依頼するメリット・デメリット

企業のIT戦略を推進する上で、ITコンサルティングの活用は強力な選択肢となります。しかし、その導入にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、依頼者である企業側の視点から、メリットとデメリットを整理します。

依頼するメリット

企業が外部のITコンサルタントに依頼することで得られる主なメリットは以下の3点です。

専門的な知見やノウハウを活用できる

最大のメリットは、自社内にはない、高度で専門的な知識やノウハウを迅速に活用できる点です。ITコンサルティングファームには、特定の技術領域(クラウド、セキュリティ、AIなど)や特定の業界(金融、製造など)に精通した専門家が多数在籍しています。

例えば、DX戦略を立案したいが何から始めればよいか分からない場合、コンサルタントは他社の成功・失敗事例を含む豊富な知見を基に、自社に最適なロードマップを提示してくれます。また、大規模な基幹システムを刷新する際には、複雑なプロジェクトを管理してきた経験豊富なPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の支援を受けることで、プロジェクトの失敗リスクを大幅に低減できます。

自社で一から人材を育成するには時間がかかりますが、コンサルティングを活用すれば、トップレベルの専門性を即座に確保できるのです。

客観的な視点で自社の課題を分析できる

長年同じ組織にいると、どうしても視野が狭くなったり、社内の力関係や過去の経緯にとらわれたりして、問題の本質が見えにくくなることがあります。

ITコンサルタントは、企業の外部からの「第三者」として、利害関係やしがらみのない客観的な視点で組織や業務を分析します。これにより、社内の人間では気づきにくい、あるいは指摘しにくい根本的な課題を浮き彫りにすることができます。

例えば、「この業務は昔からこうやっているから」という理由だけで非効率なプロセスが続いていた場合、コンサルタントは「なぜこのプロセスが必要なのですか?目的は何ですか?」と問いかけ、業務そのものの存在意義から見直しを促します。こうした外部からの客観的でロジカルな指摘は、組織の変革を促す強力な起爆剤となり得ます。

不足しているITリソースを補える

多くの企業、特に情報システム部門は、日々のシステム運用・保守業務に追われ、新しい戦略的なIT投資にまで手が回らないケースが少なくありません。前述の通り、戦略的な思考ができる高度IT人材は慢性的に不足しています。

ITコンサルティングを依頼することで、期間限定で優秀な人材をプロジェクトに投入し、自社のリソース不足を補うことができます。これにより、社内メンバーは日常業務に集中しながら、戦略的なプロジェクトを同時並行で進めることが可能になります。特に、特定の期間だけ集中的なマンパワーが必要となる大規模プロジェクトなどでは、コンサルタントの活用は非常に有効な手段です。

依頼するデメリット・注意点

一方で、ITコンサルティングの活用には、慎重に検討すべきデメリットや注意点も存在します。

費用が高額になる場合がある

ITコンサルティングのフィー(報酬)は、コンサルタントのランクやプロジェクトの規模にもよりますが、一般的に高額です。コンサルタント一人当たりの月額単価は、若手のアナリストクラスでも100万円以上、マネージャークラスになると200万~300万円以上に達することも珍しくありません。

そのため、投じたコストに見合うだけの明確な成果(ROI)が得られなければ、単なる高価な買い物になってしまいます。依頼する側は、コンサルタントに「何を期待するのか」「どのような成果物を求めるのか」を事前に明確にし、費用対効果を厳しく見極める必要があります。曖昧な目的で安易に依頼すると、予算だけが消化されてしまうリスクがあります。

社内にノウハウが蓄積されにくい

コンサルタントにプロジェクトの大部分を「丸投げ」してしまうと、プロジェクトが終了した途端に、関連する知識やノウハウが社内から失われてしまうという問題が生じます。

コンサルタントは素晴らしい戦略やシステムを構築してくれるかもしれませんが、それを将来にわたって運用・改善していくのはクライアント企業の社員です。プロジェクトの過程で何が議論され、どのような意思決定が行われたのかを理解していなければ、導入されたシステムを使いこなしたり、将来の環境変化に合わせて改修したりすることができません。

このデメリットを避けるためには、プロジェクトに自社の社員を主体的に参画させ、コンサルタントと共同で作業を進める体制(伴走型)を築くことが極めて重要です。コンサルタントから積極的に知識を吸収し、ノウハウを自社内に移転・蓄積していく意識が求められます。

コンサルタントに依存してしまう可能性がある

コンサルティングを多用するようになると、社内で「難しい問題はコンサルタントに聞けばいい」という風潮が生まれ、自ら考えて課題を解決しようとする意識が希薄になってしまうリスクがあります。

コンサルタントへの過度な依存は、長期的には組織の地力(問題解決能力)を低下させることに繋がります。ITコンサルティングは、あくまで自社の変革を加速させるための「触媒」や「カンフル剤」と位置づけるべきです。最終的な意思決定の責任は自社にあることを常に忘れず、コンサルタントの提案を鵜呑みにするのではなく、自社の状況に合わせて主体的に判断し、取捨選択する姿勢が重要です。

ITコンサルティングの費用相場

ITコンサルティングを依頼する際に最も気になる点の一つが、その費用でしょう。費用は、契約形態や依頼するコンサルタントの役職(ランク)によって大きく変動します。ここでは、その費用構造の概要を解説します。

契約形態による費用の違い

ITコンサルティングの契約形態は、主に「プロジェクト型契約」と「顧問契約」の2種類に大別されます。

プロジェクト型契約

プロジェクト型契約は、特定の課題解決や目的達成のために、期間と成果物を定めて契約する形態です。最も一般的な契約形態で、「基幹システム導入プロジェクト」「DX戦略策定プロジェクト」などがこれに該当します。

費用は「単価 × 人数 × 期間」で算出されるのが基本です。

- 単価: 投入されるコンサルタントの役職(ランク)によって決まります(後述)。

- 人数: プロジェクトの規模や難易度に応じて、必要なコンサルタントの人数が決まります。

- 期間: プロジェクトの開始から終了までの期間(例:3ヶ月、6ヶ月)。

例えば、マネージャー1名(月額300万円)とコンサルタント2名(月額150万円×2)のチームで、3ヶ月間のプロジェクトを実施する場合、費用は(300万円 + 150万円×2)× 3ヶ月 = 1,800万円、といった計算になります。

成果物が明確で、ゴールがはっきりしている短期〜中期のプロジェクトに適した契約形態です。

顧問契約(リテイナー契約)

顧問契約(リテイナー契約)は、特定の期間(半年、1年など)、一定の稼働時間を確保し、継続的にアドバイスや支援を受けるための契約形態です。

費用は月額固定で支払われるのが一般的です。例えば、「月額50万円で、月2回の定例会参加と随時の相談対応」といった契約を結びます。プロジェクト型のように特定の成果物を定義するのではなく、企業のIT戦略に関する意思決定の相談役や、情報システム部門の相談役といった役割を担います。

明確なプロジェクトがあるわけではないが、専門家の知見を継続的に活用したい場合や、プロジェクト終了後のフォローアップを依頼する場合などに適しています。費用はプロジェクト型に比べて抑えられますが、その分、コンサルタントの稼働時間も限定されます。

コンサルタントの役職(ランク)による費用の違い

コンサルティングの費用を決定する最大の要因は、アサインされるコンサルタントの役職(ランク)です。ランクが高いほど経験豊富でスキルも高いため、単価も高額になります。以下は、あくまで一般的な目安としての単価(月額)です。

| 役職(ランク) | 月額単価の目安 | 主な役割 |

|---|---|---|

| アナリスト/コンサルタント | 100万円 〜 200万円 | 調査、分析、資料作成などの実作業を担当。マネージャーの指示のもとで動く。 |

| マネージャー | 200万円 〜 350万円 | プロジェクトの現場責任者。チームを管理し、クライアントとの窓口となる。 |

| シニアマネージャー/プリンシパル | 300万円 〜 500万円 | 複数のプロジェクトを統括。より高い視点からクライアントに価値提供を行う。 |

| パートナー/ディレクター | 500万円以上(応相談) | ファームの経営層。プロジェクトの最終責任者であり、専門家として高度な助言を行う。 |

費用のポイント

- 見積もりの内訳を確認する: 提案された見積もりについて、「どのランクのコンサルタントが、何人、どのくらいの期間関わるのか」という内訳を必ず確認しましょう。

- 費用対効果を検討する: 重要なのは、費用の絶対額ではなく、その投資によってどれだけのリターン(業務効率化、コスト削減、売上向上など)が見込めるかという視点です。

- 複数社から相見積もりを取る: 可能であれば、複数社のコンサルティングファームから提案と見積もりを取り、内容と費用を比較検討することが推奨されます。

費用は決して安くありませんが、優れたコンサルタントは支払った費用を大きく上回る価値をもたらしてくれる可能性を秘めています。目的と予算を明確にした上で、慎重に検討することが重要です。

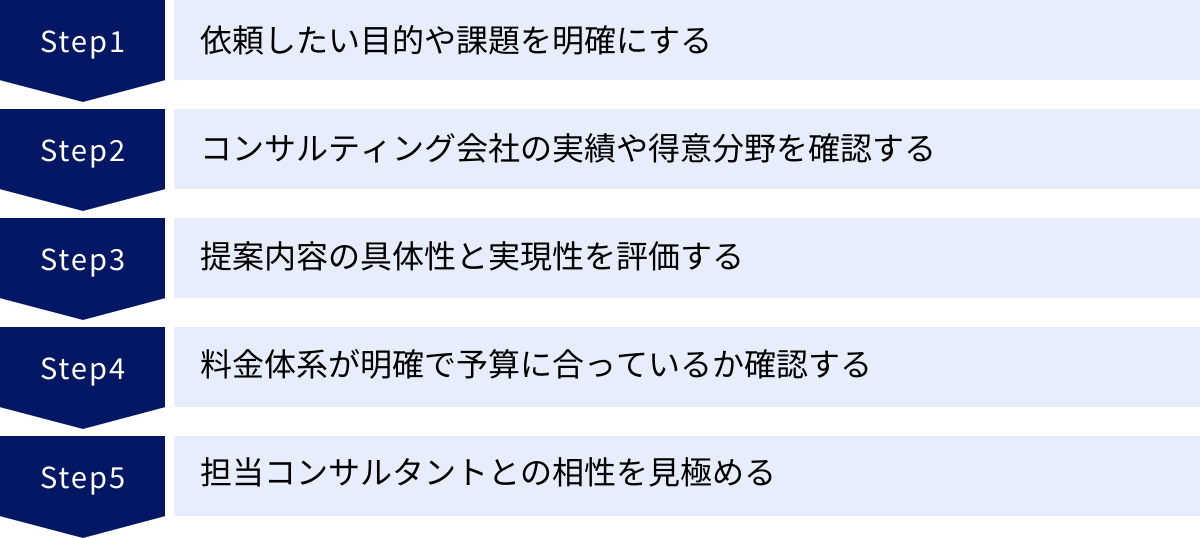

ITコンサルティング会社の選び方【5つのポイント】

自社の課題解決を成功に導くためには、最適なITコンサルティング会社をパートナーとして選ぶことが極めて重要です。数多く存在するファームの中から、自社に合った一社を見つけるための5つのポイントを解説します。

① 依頼したい目的や課題を明確にする

コンサルティング会社を探し始める前に、まず自社内で「何のためにコンサルを依頼するのか」「どのような課題を解決したいのか」をできる限り具体的にしておくことが最も重要です。

- 「DXを進めたい」といった漠然とした状態ではなく、「紙とFAX中心の受発注業務をデジタル化して、処理時間を50%削減し、人的ミスをゼロにしたい」というレベルまで具体化する。

- 「新しい基幹システムを導入したい」だけでなく、「導入によって、リアルタイムでの経営状況の可視化と、部門間のデータ連携の円滑化を実現したい」といった目的を明確にする。

目的が明確であればあるほど、コンサルティング会社に対して的確な要望を伝えることができ、提案の精度も高まります。また、これは後で提案内容を評価する際の基準にもなります。社内での目的整理が不十分なままコンサル会社に相談すると、相手のペースで話が進んでしまい、本来の目的とはずれた提案を受けてしまうリスクがあります。

② コンサルティング会社の実績や得意分野を確認する

コンサルティング会社には、それぞれ得意な業界やテーマ、技術領域があります。自社が抱える課題と、コンサルティング会社の実績・得意分野が合致しているかを必ず確認しましょう。

- 業界実績: 自社と同じ業界(例:製造業、金融業、小売業など)でのコンサルティング実績が豊富か。業界特有の課題や商習慣を理解している可能性が高いです。

- テーマ実績: 自社が依頼したいテーマ(例:ERP導入、セキュリティ強化、データ分析基盤構築など)に関する実績が豊富か。

- 企業規模: 自社と同じような規模(大企業、中堅・中小企業)の企業を支援した実績があるか。企業の規模によって、最適なアプローチは異なります。

これらの情報は、各社の公式ウェブサイトに掲載されている「導入事例」や「サービス内容」のページで確認できます。ただし、守秘義務があるため具体的な企業名は伏せられていることが多いですが、どのような課題をどう解決したかというストーリーは非常に参考になります。

③ 提案内容の具体性と実現性を評価する

複数のコンサルティング会社から提案(プロポーザル)を受けたら、その内容を慎重に比較・評価します。ここで見るべきは、提案が具体的で、地に足がついているかという点です。

- 課題認識の的確さ: 自社が伝えた課題を正しく、深く理解しているか。ヒアリング内容が的確に反映されているか。

- 解決策の具体性: 「AIを活用して…」といった抽象的な言葉だけでなく、具体的にどのような手法で、どのようなステップで課題を解決するのかが示されているか。

- 成果物(アウトプット)の明確さ: プロジェクト終了時に、どのような成果物が納品されるのかが具体的に定義されているか。(例:「IT戦略ロードマップ」「RFP案」「業務フロー図」など)

- 体制の妥当性: 提案されているプロジェクト体制(誰が、どのような役割で関わるのか)は、プロジェクトを遂行する上で適切か。担当コンサルタントの経歴やスキルも確認しましょう。

- 実現可能性: 提案されているスケジュールや予算は、現実的か。絵に描いた餅になっていないか。

テンプレートを使いまわしたような一般論ばかりの提案ではなく、自社の状況を深く考察した上で作られた「自分たちだけへの提案」になっているかを見極めることが重要です。

④ 料金体系が明確で予算に合っているか確認する

コンサルティング費用は高額になるため、料金体系の透明性は非常に重要です。

- 見積もりの内訳: 「コンサルティング費用一式」といった大雑把な見積もりではなく、「どのランクのコンサルタントが」「何人」「何ヶ月間」稼働するのか、その単価はいくらか、といった内訳が明確に示されているかを確認します。

- 追加費用の有無: 交通費や出張費などの経費が別途発生するのか、契約の範囲を超えた作業を依頼した場合の追加料金はどうなるのか、といった点も事前に確認しておきましょう。

- 予算との整合性: 提示された見積もりが、自社で確保している予算の範囲内に収まっているか。もし予算を超えている場合は、スコープ(作業範囲)を調整することで費用を抑えられないか、交渉の余地があります。

料金だけで安易に決めるのは危険ですが、なぜその金額になるのかを納得できるまで説明を求める姿勢が大切です。

⑤ 担当コンサルタントとの相性を見極める

最後に、意外と見落とされがちですが非常に重要なのが、プロジェクトを直接担当するコンサルタントとの相性です。コンサルティングは「人」が提供するサービスであり、プロジェクトの成否は担当者の能力や人柄に大きく左右されます。

提案のプレゼンテーションや質疑応答の場で、以下の点を確認しましょう。

- コミュニケーションのしやすさ: こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか。専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか。

- 信頼感・熱意: 自社の課題解決に対して、真摯に向き合い、熱意を持って取り組んでくれそうか。

- 柔軟性: こちらの意見や懸念に真摯に耳を傾け、柔軟に対応してくれる姿勢があるか。

可能であれば、契約前にプロジェクトの主要メンバーとなる予定のコンサルタントと面談の機会を設けてもらうのが理想です。どんなにファームの評判が良くても、最終的に信頼関係を築き、二人三脚でプロジェクトを進めていける相手かを、自身の目で見極めることが成功への鍵となります。

おすすめの大手ITコンサルティング会社

日本国内には数多くのITコンサルティング会社が存在しますが、ここでは特に知名度と実績が高い代表的な大手企業をいくつか紹介します。各社それぞれに強みや特色があるため、自社の課題や目指す方向性に合ったファームを選ぶ際の参考にしてください。

アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファーム。「戦略から実行まで」をスローガンに、企業のあらゆる経営課題に対して、戦略立案、システム開発・導入、アウトソーシングまでを一気通貫で提供できる総合力が最大の強みです。特にDX(デジタルトランスフォーメーション)領域では業界をリードする存在であり、AI、クラウド、セキュリティなど各分野に深い専門家を擁しています。グローバルで培われた豊富な知見や方法論(メソドロジー)を活用した、大規模かつ複雑な変革プロジェクトを得意としています。(参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト)

アビームコンサルティング株式会社

NECグループに属する、日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファームです。日本の企業の文化や商習慣を深く理解し、クライアントに寄り添いながら「リアルパートナー」として変革を支援するスタイルに定評があります。特に、SAPに代表されるERP(基幹システム)導入コンサルティングでは国内トップクラスの実績を誇ります。製造、流通、金融、公共など幅広いインダストリーに対応し、日本企業の海外展開支援にも強みを持っています。(参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト)

株式会社ベイカレント・コンサルティング

特定の資本系列に属さない、独立系の総合コンサルティングファームです。戦略からITまで、ワンプール制(コンサルタントが業界や専門領域を限定しない)を採用しているのが特徴で、多様なバックグラウンドを持つ人材が、クライアントの課題に応じて最適なチームを組んで対応します。DXやIT領域のコンサルティングに強みを持ちつつ、特定のIT製品に縛られない中立的な立場で、クライアントにとって最適なソリューションを提案できるのが魅力です。近年、急速に成長を遂げているファームの一つです。(参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 公式サイト)

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界4大会計事務所(BIG4)の一つであるデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームです。グローバルなネットワークと、会計・監査で培われた信頼性を背景に、幅広い業界に対して質の高いコンサルティングを提供しています。経営戦略、M&A、人事・組織改革から、DX、サイバーセキュリティ、クラウド導入支援まで、サービスラインナップは多岐にわたります。特に、CFO(最高財務責任者)領域やリスク管理といったテーマに強みを持っています。(参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト)

PwCコンサルティング合同会社

デロイトと同じく、BIG4の一角をなすPwC(プライスウォーターハウスクーパース)のメンバーファームです。「戦略の策定から実行まで(Strategy through Execution)」を掲げ、クライアントが信頼を構築し、持続的な成長を実現するための支援を行っています。デロイト同様、グローバルな知見を活かした大規模な変革プロジェクトを得意とし、M&A、事業再生、サステナビリティといった分野でも高い専門性を発揮します。特に金融、製造、情報通信といったインダストリーに強みがあります。(参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト)

株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンクであり、大手システムインテグレーター(SIer)でもあるユニークな企業です。「コンサルティング」と「ITソリューション」を両輪で提供しているのが最大の特徴です。未来予測や社会・産業動向に関するリサーチ能力を活かした質の高い戦略提言と、それを具体的なシステムとして構築・運用するまでを一社で完結できる実行力が強みです。特に金融業界向けのシステムに圧倒的な実績を持つほか、近年はDX推進やデータ活用支援にも力を入れています。(参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト)

フューチャー株式会社

独立系のITコンサルティングファームです。「テクノロジーをベースとしたコンサルティング」を標榜し、技術に対する深い理解を武器に、クライアントの経営課題解決を行うことを強みとしています。コンサルタント自らが手を動かしてプロトタイプを開発することもあり、地に足のついた実践的なアプローチが特徴です。特定の製品に依存しない中立的な立場で、最新の技術を駆使したアーキテクチャ設計やシステム構築を得意としています。流通・小売、金融、製造業など幅広い顧客基盤を持っています。(参照:フューチャー株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、ITコンサルティングの全体像を、仕事内容、求められるスキル、キャリアパス、そして企業が依頼する際のポイントまで、多角的な視点から網羅的に解説してきました。

ITコンサルティングとは、単にITシステムを導入するのではなく、ITを武器として企業の経営課題を解決に導く、高度な専門職です。その仕事は、クライアントの経営層との対話から始まり、現状分析、IT戦略の立案、システムの選定・導入支援、プロジェクトマネジメント、そして導入後の効果測定まで、企業の変革に一気通貫で伴走する、ダイナミックで責任の重いものです。

この仕事には、ITと経営の両方に関する深い知識、論理的思考力、そして多様な関係者を動かす高いコミュニケーション能力が求められます。成果に対するプレッシャーや自己研鑽の必要性といった厳しさもありますが、それを上回る「企業の根幹を支え、変革をリードする」という大きなやりがいと、高い報酬が魅力です。

現代において、DXの推進とIT人材不足という二つの大きな課題を背景に、ITコンサルティングの重要性と需要はますます高まっています。ITコンサルタントを目指す方にとっては、自身のスキルと市場価値を飛躍的に高めるチャンスが広がっています。また、IT活用に課題を抱える企業にとっては、信頼できるITコンサルティング会社をパートナーとすることで、競争優位性を確立し、持続的な成長を実現するための強力な推進力を得ることができます。

この記事が、ITコンサルティングという世界への理解を深め、皆様の次のアクションに繋がる一助となれば幸いです。