現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は企業の持続的成長に不可欠な経営課題となりました。しかし、多くの企業が「何から手をつければ良いのかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった悩みを抱えています。こうした状況で、企業のDX推進を強力にサポートする存在として注目されているのが「DXコンサルティング」です。

この記事では、DXコンサルティングとは何かという基本的な定義から、ITコンサルティングとの違い、具体的な仕事内容、費用相場、そして失敗しないコンサルティング会社の選び方まで、網羅的に詳しく解説します。DXの推進を検討している経営者や担当者の方はもちろん、DXコンサルタントという職業に興味がある方にとっても、有益な情報を提供します。

目次

- 1 DXコンサルティングとは

- 2 DXコンサルティングが注目される背景

- 3 DXコンサルティングとITコンサルティングの違い

- 4 DXコンサルティングの主な仕事内容

- 5 DXコンサルティングを依頼する3つのメリット

- 6 DXコンサルティングを依頼する際のデメリット

- 7 DXコンサルティングの費用相場と料金体系

- 8 失敗しないDXコンサルティング会社の選び方【5つのポイント】

- 9 DXコンサルティングの効果を最大化するための準備

- 10 DXコンサルティングの主な依頼先

- 11 【2024年最新】おすすめのDXコンサルティング会社10選

- 12 DXコンサルタントに求められるスキルと知識

- 13 DXコンサルタントへのキャリアパスと将来性

- 14 まとめ

DXコンサルティングとは

DXコンサルティングとは、デジタル技術を活用して企業のビジネスモデル、業務プロセス、組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創出して競争優位性を確立するための支援を行う専門的なサービスです。単に新しいITツールを導入する「デジタル化(デジタイゼーション)」や「デジタライゼーション」とは一線を画し、経営戦略の根幹に関わる変革を目的とします。

経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」では、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」)

この定義からもわかるように、DXの本質は「トランスフォーメーション(変革)」にあります。DXコンサルティングは、この変革を成功に導くための戦略的パートナーであり、羅針盤のような役割を担います。

具体的には、以下のような多岐にわたる支援を提供します。

- 経営ビジョンの明確化とDX戦略の策定: 企業の目指す姿を経営層と共に描き、そこから逆算してどのようなDX戦略を取るべきかを立案します。

- 現状分析と課題抽出: 業務プロセスや既存システム、組織構造を客観的に分析し、DXを阻害しているボトルネックや本質的な課題を特定します。

- 変革実行の支援: 策定した戦略に基づき、具体的な実行計画(ロードマップ)を作成し、プロジェクトの進捗管理、関係部署との調整、課題解決などを通じて変革を推進します。

- テクノロジーの選定と導入: AI、IoT、クラウド、データ分析基盤など、企業の課題解決に最適な最新デジタル技術の選定から導入、活用までをサポートします。

- 組織・人材の変革: DXを推進できる組織体制の構築や、従業員のデジタルリテラシー向上、リスキリング(学び直し)といった人材育成の支援も行います。

DXコンサルティングは、テクノロジーの知識だけでなく、経営、事業、業務、組織といった幅広い領域に関する深い知見と、変革を最後までやり遂げる実行力が求められる高度な専門サービスと言えます。企業が自社だけでは乗り越えられない壁に直面した際に、外部の専門家として客観的な視点と豊富な経験を提供し、変革の成功確率を飛躍的に高めることがその最大の価値です。

よくある質問:DXコンサルティングは、大企業だけが必要とするサービスですか?

いいえ、そんなことはありません。むしろ、経営資源が限られる中小企業こそ、DXコンサルティングを活用するメリットが大きい場合があります。大企業に比べて迅速な意思決定が可能な中小企業は、DXによるビジネスモデルの転換をスピーディーに進められる可能性があります。専門知識を持つコンサルタントの支援を受けることで、限られたリソースを最も効果的な領域に集中投下し、大手企業が参入しにくいニッチな市場で新たな競争優位性を築くことも可能です。企業の規模に関わらず、変革への強い意志を持つすべての企業にとって、DXコンサルティングは強力な武器となり得ます。

DXコンサルティングが注目される背景

なぜ今、多くの企業がDXコンサルティングに注目し、その支援を求めるのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を取り巻く3つの大きな変化があります。

デジタル技術の進化と普及

DXの根幹をなすのは、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析といったデジタル技術の急速な進化と低コスト化です。かつては一部の大企業や研究機関でしか利用できなかった高度な技術が、現在では多くの企業がビジネスに活用できるレベルまで普及しました。

- AI: 画像認識や自然言語処理技術の向上により、製品の検品作業の自動化、顧客からの問い合わせに自動で応答するチャットボット、需要予測の高度化など、様々な業務に応用されています。

- IoT: 工場の機械や輸送中のトラック、店舗の什器などにセンサーを取り付けることで、リアルタイムに稼働状況や位置情報を把握できます。これにより、予兆保全によるダウンタイムの削減や、効率的なサプライチェーンマネジメントが実現します。

- クラウド: サーバーやソフトウェアを自社で保有する必要がなくなり、必要な時に必要な分だけITリソースを利用できるようになりました。これにより、システム導入の初期投資を大幅に抑え、ビジネスの状況に合わせて柔軟に拡張・縮小することが可能です。

これらの技術は、単に既存業務を効率化するだけでなく、従来では不可能だった新しいサービスやビジネスモデルを生み出す源泉となります。しかし、これらの技術をどのように自社のビジネスに組み合わせ、価値を創造すればよいのかを判断するには高度な専門知識が必要です。そのため、最新技術の動向とそのビジネスへの応用可能性に精通したDXコンサルタントの知見が求められているのです。

消費者行動や働き方の変化

デジタル技術の普及は、人々の生活様式、特に消費者行動や働き方を劇的に変化させました。

- 消費者行動の変化: スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、オンラインで購入することが当たり前になりました。SNSでの口コミやレビューが購買決定に大きな影響を与え、企業からの一方的な情報発信だけでは消費者の心は動きません。企業は、オンラインとオフラインを融合させた一貫性のある顧客体験(CX: Customer Experience)を提供し、個々の顧客に最適化されたコミュニケーションを図る必要に迫られています。

- 働き方の変化: 新型コロナウイルスのパンデミックは、リモートワークやハイブリッドワークといった柔軟な働き方を一気に普及させました。これにより、企業は従業員がどこにいても生産性を維持し、円滑にコラボレーションできる環境を整備する必要が生じました。また、労働人口の減少が進む中、定型的な業務はRPA(Robotic Process Automation)などで自動化し、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中することが求められています。

こうした顧客接点や社内プロセスのデジタル化への対応は待ったなしの状況です。しかし、どこから手をつければ良いのか、どのようなツールが最適なのか、変化に対して従業員の理解をどう得るかなど、乗り越えるべきハードルは少なくありません。DXコンサルティングは、こうした変化に対応するための戦略策定から実行までを支援し、企業が新しい時代の潮流に適応する手助けをします。

企業間の競争激化

デジタル技術は、業界の垣根を溶かし、企業間の競争をかつてないほど激化させています。

- デジタル・ディスラプターの台頭: デジタル技術を駆使して既存の業界構造を破壊する「デジタル・ディスラプター」と呼ばれる新興企業が次々と登場しています。例えば、店舗を持たないネット銀行が従来の金融サービスを脅かしたり、配車アプリがタクシー業界のビジネスモデルを根底から覆したりする事例が世界中で見られます。

- 異業種からの参入: データとデジタルプラットフォームを持つ企業が、その強みを活かして全く異なる業界に参入するケースも増えています。例えば、自動車メーカーがMaaS(Mobility as a Service)事業に進出したり、通信会社が金融やエネルギー事業に参入したりするなど、従来の業界の常識が通用しなくなっています。

こうした状況下で、既存企業が生き残るためには、旧来の成功体験やビジネスモデルにしがみつくのではなく、自らを変革し、新たな価値を提供し続ける必要があります。経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、既存の複雑化・老朽化した基幹システム(レガシーシステム)を刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしており、これは「2025年の崖」として知られています。

この崖を乗り越え、激しい競争環境で勝ち抜くために、経営層はDXの断行という重い決断を迫られています。しかし、社内には変革への抵抗勢力が存在したり、過去の成功体験が足かせになったりすることも少なくありません。DXコンサルタントは、第三者の客観的な立場から変革の必要性を説き、経営層の強力なパートナーとしてDXを推進する役割を担うため、その需要が急速に高まっているのです。

DXコンサルティングとITコンサルティングの違い

「DXコンサルティング」と「ITコンサルティング」は、どちらもITやデジタル技術に関わるコンサルティングサービスであるため、混同されがちです。しかし、その目的やアプローチ、対象領域には明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、自社の課題に合った適切な支援を得るために非常に重要です。

| 比較項目 | DXコンサルティング | ITコンサルティング |

|---|---|---|

| 主目的 | ビジネスモデルの変革、新規価値創造、競争優位性の確立 | 業務効率化、コスト削減、既存プロセスの最適化 |

| アプローチ | デザイン思考、アジャイル、リーンスタートアップなど(仮説検証型) | ウォーターフォール、要件定義に基づく開発など(計画遂行型) |

| 対象領域 | 経営戦略、全社横断的な組織・業務プロセス、企業文化 | 情報システム部門、特定の業務領域(会計、人事、生産管理など) |

| 主要KPI | 売上・利益向上、新規事業収益、顧客満足度、市場シェア | システム導入コスト削減、業務処理時間短縮、システム稼働率 |

| カウンターパート | 経営層(CEO, CDOなど)、事業部門長 | 情報システム部門長(CIO)、業務部門担当者 |

目的の違い

両者の最も大きな違いは、何を目指しているかという「目的」にあります。

- ITコンサルティングの目的: 主な目的は、IT技術を活用して「既存の業務」を効率化・最適化することです。例えば、「手作業で行っている経費精算をシステム化して工数を削減したい」「古い会計システムを新しいものに入れ替えて運用コストを下げたい」といった課題解決が中心となります。いわば、現状のビジネスのやり方を前提とした「守りのIT」や「改善」を支援する役割です。

- DXコンサルティングの目的: 主な目的は、デジタル技術を駆使して「ビジネスそのもの」を変革し、新たな価値を創造することです。例えば、「蓄積された顧客データを活用して、全く新しいサブスクリプションサービスを立ち上げたい」「製造業から、製品の稼働データを基にした保守サービスを提供するサービス業へ転換したい」といった、事業のあり方そのものを変えることを目指します。これは、企業の将来を創る「攻めのIT」や「変革」を支援する役割と言えます。

つまり、ITコンサルティングが「How(どうやって業務を効率化するか)」に焦点を当てるのに対し、DXコンサルティングは「What(何をすべきか)」や「Why(なぜそれをすべきか)」という、より上流の経営課題からスタートする点が大きな違いです。

アプローチ・手法の違い

目的が異なるため、課題解決へのアプローチや用いられる手法も異なります。

- ITコンサルティングのアプローチ: 多くの場合、導入するシステムや達成すべき要件が明確です。そのため、「要件定義→設計→開発→テスト→導入」という一連の工程を計画通りに進める「ウォーターフォール」型のアプローチが主流です。ゴールが明確であるため、計画の遵守と品質管理が重視されます。

- DXコンサルティングのアプローチ: DXは、前例のないビジネスモデルの変革を目指すため、最初から明確な正解が存在しないケースがほとんどです。そのため、顧客の課題を深く洞察する「デザイン思考」、小さな単位で試作と検証を繰り返す「アジャイル開発」や「リーンスタートアップ」といった手法が用いられます。不確実性の高い状況の中で、トライアルアンドエラーを繰り返しながら、市場や顧客の反応を見て柔軟に軌道修正していくアプローチが求められます。

ITコンサルティングが地図を頼りに目的地へ正確に向かう旅だとすれば、DXコンサルティングは羅針盤だけを頼りに、新しい大陸を目指す探検航海に例えられます。

対象領域(スコープ)の違い

支援の対象となる領域や、関わる人々も異なります。

- ITコンサルティングの対象領域: 主なカウンターパート(窓口)は情報システム部門(IT部門)です。対象領域も、会計、人事、生産管理、販売管理といった特定の業務プロセスや、それを支える個別のITシステムに限定されることが多くなります。

- DXコンサルティングの対象領域: DXは全社的な取り組みであるため、カウンターパートはCEO(最高経営責任者)やCDO(最高デジタル責任者)といった経営層になります。対象領域も、特定の部門に留まらず、経営戦略、事業開発、マーケティング、営業、製造、人事など、全社横断的なあらゆる領域に及びます。時には、企業文化や従業員の意識改革といった、組織の根幹にまで踏み込むこともあります。

このように、DXコンサルティングはITコンサルティングの領域を包含しつつ、より経営に近い視点から、より広範な領域を対象にビジネス変革そのものをリードする役割を担っています。自社が抱える課題が「業務改善」レベルなのか、それとも「ビジネス変革」レベルなのかを見極めることが、適切なパートナーを選ぶ第一歩となります。

DXコンサルティングの主な仕事内容

DXコンサルタントは、企業の変革パートナーとして非常に幅広い役割を担います。その仕事内容は多岐にわたりますが、ここでは代表的な6つの業務について具体的に解説します。

DX戦略の策定・推進計画の立案

これはDXコンサルティングの出発点であり、最も重要な業務の一つです。「絵に描いた餅」で終わらない、実行可能で効果的なDX戦略を策定します。

まず、経営層へのヒアリングを通じて、企業のビジョンや中長期的な経営目標を深く理解します。次に、3C分析(自社・競合・市場)やSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)といったフレームワークを用い、企業の現状を客観的に分析します。市場のトレンド、競合の動向、自社の技術力や組織文化などを徹底的に洗い出し、目指すべき姿(To-Be)と現状(As-Is)との間のギャップを明確にします。

このギャップを埋めるために、「どのような領域で、どのようなデジタル技術を活用し、どのような価値を創造するのか」というDXの全体像(グランドデザイン)を描きます。そして、それを実現するための具体的なアクションプラン、優先順位、各施策のKPI(重要業績評価指標)、そして数年単位の実行スケジュールを詳細なロードマップとして策定します。この計画は、経営層だけでなく、関連部署の従業員にも理解・納得してもらえるよう、論理的かつ分かりやすくまとめる能力が求められます。

業務プロセスの見直しと改革

DXは、単にデジタルツールを導入するだけでは成功しません。既存の業務プロセスそのものをデジタル化に合わせて最適化、あるいは抜本的に再設計することが不可欠です。これをBPR(Business Process Re-engineering)と呼びます。

コンサルタントは、現場の従業員へのヒアリングや業務フローの可視化を通じて、非効率な作業、部門間の連携不足、属人化している業務といった課題を洗い出します。例えば、「紙の帳票を使った承認プロセスに時間がかかっている」「複数のシステムに同じデータを二重入力している」といった具体的な問題点を特定します。

その上で、RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化、ワークフローシステムの導入による承認プロセスの迅速化、SFA/CRM(営業支援/顧客管理システム)導入による顧客情報の一元管理など、課題解決に最適なソリューションを提案・導入します。重要なのは、「As-Is(現状)の業務をそのままシステム化する」のではなく、「To-Be(あるべき姿)の業務プロセスをデザインし、それを実現するためにシステムを活用する」という視点です。これにより、業務効率の大幅な向上と、従業員がより付加価値の高い仕事に集中できる環境の創出を目指します。

新規事業やサービスの開発支援

市場の変化に対応し、持続的に成長するためには、既存事業の改善だけでなく、デジタル技術を核とした新しい事業やサービスを創出することが重要になります。DXコンサルタントは、このイノベーション創出のプロセスを支援します。

デザイン思考などの手法を用いて、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズ(インサイト)を発見し、それを解決する新しいサービスや製品のアイデアを創出します。例えば、製造業の企業が、製品にセンサーを付けて稼働データを収集し、そのデータを基に故障予知や遠隔メンテナンスといったサービスを提供する「リカーリングモデル(継続課金型事業)」への転換を支援する、といったケースが考えられます。

アイデアが固まったら、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を迅速に開発し、市場に投入して顧客の反応を検証します。この「構築→計測→学習」のサイクルを高速で回すリーンスタートアップのアプローチを取り入れることで、開発リスクを最小限に抑えながら、市場に本当に受け入れられる事業を育てていきます。

データ活用の基盤構築と分析支援

現代のビジネスにおいて、データは「21世紀の石油」とも呼ばれるほど重要な経営資源です。DXコンサルタントは、企業がデータを有効活用し、データドリブンな意思決定ができる体制を構築する支援を行います。

まず、社内に散在している顧客データ、販売データ、生産データなどを一元的に収集・蓄積するためのデータ基盤(DWH:データウェアハウスやデータレイクなど)の設計・構築を支援します。次に、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、経営者や現場の担当者が直感的にデータを可視化・分析できる環境を整えます。

さらに高度なレベルでは、データサイエンティストと連携し、機械学習などの技術を用いて需要予測、顧客の離反予測、最適な価格設定といった高度な分析を行います。これにより、経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいた的確な意思決定を組織全体に浸透させていくことを目指します。

DXを推進する組織づくりと人材育成

DXを成功させる上で、技術や戦略と同じくらい重要なのが「人」と「組織」です。DXコンサルタントは、変革を推進できる組織体制の構築と、それを担う人材の育成も支援します。

具体的には、全社横断的にDXを主導する専門部署(DX推進室など)の立ち上げを支援したり、各部署からDX推進のキーパーソンを選出し、育成したりします。また、新しいシステムや業務プロセスを導入する際には、現場の抵抗や混乱が予想されるため、丁寧な説明会や研修を実施し、変革の目的やメリットを粘り強く伝えていく「チェンジマネジメント」も重要な役割です。

さらに、全社員のデジタルリテラシーを底上げするための研修プログラムや、特定のスキルを持つ人材を育成するためのリスキリングプログラムの企画・実行を支援することもあります。DXは一過性のプロジェクトではなく、継続的な取り組みであるため、最終的には企業が自律的に変革を続けられる組織文化を醸成することがゴールとなります。

最新デジタル技術の導入支援

AI、IoT、ブロックチェーン、メタバースなど、日進月歩で進化するデジタル技術の中から、企業の課題解決や事業創造に本当に役立つ技術を見極め、その導入を支援することもDXコンサルタントの仕事です。

技術ありきで導入を進めるのではなく、あくまでビジネス課題の解決という目的からスタートし、その手段として最適な技術を選定します。技術選定後は、PoC(Proof of Concept:概念実証)と呼ばれる小規模な実証実験を行い、その技術が本当に期待した効果をもたらすのか、技術的な課題はないかなどを検証します。

PoCで有効性が確認できれば、本格的な導入プロジェクトがスタートします。コンサルタントはプロジェクトマネージャー(PM)やPMO(Project Management Office)として、プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、品質管理、ベンダーコントロールなどを行い、プロジェクトが計画通りに完了するまで責任を持って遂行します。

DXコンサルティングを依頼する3つのメリット

自社でDXを進めることも可能ですが、外部のDXコンサルティングを活用することには、それを上回る大きなメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

① 客観的な視点で自社の課題を分析できる

企業が自社だけで変革を進めようとすると、どうしても内部の論理やこれまでの成功体験、部門間の力関係といった「しがらみ」にとらわれがちです。長年当たり前とされてきた業務プロセスや組織の慣習に対して、内部の人間が疑問を呈することは容易ではありません。

DXコンサルタントは、完全に独立した第三者の立場から、企業を客観的に分析します。業界の常識や社内の暗黙のルールに縛られることなく、フラットな視点で「なぜこの業務は必要なのか」「もっと効率的な方法はないか」といった本質的な問いを投げかけます。これにより、社内の人間だけでは気づけなかった、あるいは気づいていても指摘できなかった根深い課題やボトルネックを可視化できます。

例えば、ある部門にとっては効率的な業務フローが、会社全体で見ると大きな非効率を生んでいる、といったケースは少なくありません。コンサルタントは、特定の部門の利害に偏ることなく、常に全社最適の視点から課題を抽出し、解決策を提示します。この「外部の目」による客観的な診断は、DXの第一歩を踏み出す上で極めて重要な価値を持ちます。

② 専門的な知識やノウハウを活用できる

DXを成功させるには、経営戦略、最新のデジタル技術、データサイエンス、プロジェクトマネジメント、チェンジマネジメントなど、非常に広範かつ高度な専門知識が求められます。これらの専門知識を持つ人材をすべて自社で確保することは、多くの企業にとって困難です。

DXコンサルタントは、これらの領域におけるプロフェッショナルです。

- 最新技術に関する知見: AI、IoT、クラウドといった最新技術の動向やビジネスへの応用可能性について、常に情報をアップデートしています。自社の課題に対して、どのような技術が最適解となり得るかを的確に判断できます。

- 豊富な事例・ベストプラクティス: 様々な業界・業種の企業のDX支援を手掛けているため、成功事例だけでなく、失敗事例も含めた豊富な知見を蓄積しています。他社でうまくいったアプローチや、陥りがちな罠を事前に知ることで、自社のDXプロジェクトの成功確率を大きく高めることができます。

- 体系化された方法論: 課題分析、戦略策定、プロジェクト管理など、コンサルティングファームが長年培ってきた体系的なフレームワークや方法論を活用します。これにより、場当たり的ではない、再現性の高いアプローチでDXを推進できます。

自社に不足している専門性やノウハウを、必要な期間だけピンポイントで活用できる点は、DXコンサルティングを依頼する大きなメリットです。これにより、自社で人材を育成する時間やコストをかけずに、トップレベルの知見をすぐに自社のDX推進に活かすことができます。

③ スピーディーにDXを推進できる

DXは時間との戦いです。市場環境や顧客ニーズが目まぐるしく変化する現代において、変革のスピードは企業の競争力を直接左右します。しかし、社内だけでDXを進めようとすると、日常業務に追われる担当者のリソース不足、部門間の調整の遅れ、意思決定の停滞など、様々な要因でプロジェクトが遅々として進まないことがよくあります。

DXコンサルティングを導入すると、DX推進を専門に行うチームが外部から加わることになります。コンサルタントは、豊富なプロジェクトマネジメント経験を活かして、明確な計画とマイルストーンを設定し、タスクの進捗を厳密に管理します。

- 意思決定の促進: 経営層に対して、データに基づいた客観的な分析結果と選択肢を提示することで、迅速かつ的確な意思決定をサポートします。

- リソースの確保: DX推進に必要なタスクを巻き取り、社内担当者の負担を軽減します。これにより、社内担当者は本来の業務に集中しつつ、DXプロジェクトにも関わることが可能になります。

- 障害の排除: プロジェクトの進行を妨げる課題や部門間の対立が発生した際には、中立的な立場で間に入り、解決策を模索・実行します。

このように、経験豊富な専門家がプロジェクトの推進役となることで、DXのプロセス全体が加速し、計画した変革をより短期間で実現できる可能性が高まります。このスピード感こそが、激しい競争環境を生き抜くための強力な武器となるのです。

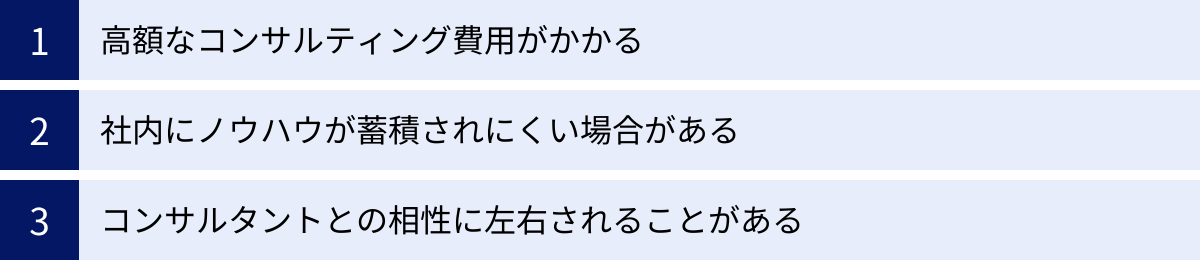

DXコンサルティングを依頼する際のデメリット

多くのメリットがある一方で、DXコンサルティングの活用にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、コンサルティングの効果を最大化する上で重要です。

高額なコンサルティング費用がかかる

DXコンサルティングを依頼する上で、最も大きなハードルとなるのが費用です。特に、戦略策定から実行支援までを包括的に依頼する場合や、大手コンサルティングファームに依頼する場合には、月額数百万円から数千万円という高額な費用が発生することも少なくありません。

この費用は、企業の財務状況によっては大きな負担となります。そのため、コンサルティングを依頼する際には、投じる費用に対して、どのような成果(リターン)が期待できるのかをシビアに見極める必要があります。コンサルタントに依頼する目的とゴールを明確にし、具体的なKPI(売上向上額、コスト削減額、新規顧客獲得数など)を設定した上で、費用対効果を慎重に検討することが不可欠です。

「とりあえず専門家に任せれば何とかなるだろう」といった曖昧な動機で依頼すると、多額の費用を支払ったにもかかわらず、期待した成果が得られないという結果に終わりかねません。

社内にノウハウが蓄積されにくい場合がある

コンサルタントにDX推進を「丸投げ」してしまうと、プロジェクト期間中はスムーズに進んだとしても、契約が終了した途端にDXの取り組みが停滞してしまうというリスクがあります。これは、変革のプロセスや意思決定の背景、導入したシステムの詳細な仕様といった重要な知見(ノウハウ)が、コンサルタントの中に留まり、自社の社員に十分に共有されないために起こります。

このような事態を避けるためには、コンサルタントを単なる「外部の実行部隊」としてではなく、「自社のDX能力を高めるためのコーチ」として位置づけることが重要です。プロジェクトには必ず自社の社員を主体的に関与させ、コンサルタントと共同で作業を進める体制を築きましょう。定期的なミーティングやドキュメント共有を通じて、コンサルタントが持つ知識やスキルを積極的に吸収し、社内にナレッジとして蓄積していく意識が求められます。

優れたコンサルティング会社は、最終的に顧客企業が自律的にDXを推進できるようになること(内製化)を目指し、ナレッジトランスファー(知識移転)を積極的に行ってくれます。契約前に、こうした伴走型の支援体制があるかどうかを確認することも重要です。

コンサルタントとの相性に左右されることがある

コンサルティングプロジェクトの成否は、担当するコンサルタント個人のスキルや経験だけでなく、自社の企業文化や担当者との「相性」にも大きく左右されます。

例えば、トップダウン型のコンサルタントが、ボトムアップの合意形成を重んじる企業文化の会社を担当すると、現場の反発を招き、プロジェクトが円滑に進まない可能性があります。また、担当者同士の人間的な相性が悪いと、円滑なコミュニケーションが阻害され、信頼関係が築けずにプロジェクトが失敗に終わることもあります。

コンサルティングは、人と人が密接に連携して進める「ウェット」な側面を持つサービスです。そのため、契約前の提案段階で、実際にプロジェクトを担当するコンサルタントと直接面談し、人柄やコミュニケーションスタイル、自社のビジネスへの熱意などを確認することが非常に重要です。複数の会社から提案を受け、担当者との相性も含めて比較検討することをおすすめします。どんなに優れたスキルを持つコンサルタントでも、信頼関係を築けなければ、その能力を最大限に発揮することは難しいでしょう。

DXコンサルティングの費用相場と料金体系

DXコンサルティングを依頼する際に最も気になる点の一つが費用です。費用はコンサルティング会社の規模や依頼内容、契約形態によって大きく変動します。ここでは、費用相場と主な料金体系について解説します。

DXコンサルティングの費用相場

コンサルティング費用は、依頼先の種類によって大きく異なります。

| 依頼先の種類 | 月額費用の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 大手コンサルティングファーム | 300万円~数千万円 | 戦略策定から実行まで包括的に支援。大規模・全社的な変革プロジェクト向け。品質は高いが費用も高額。 |

| 中小・専門コンサルティングファーム | 100万円~500万円 | 特定の業界や技術領域(AI、データ分析など)に特化。大手より柔軟でコストを抑えられる場合がある。 |

| 個人コンサルタント | 50万円~200万円 | 顧問契約やアドバイザリー業務が中心。特定の課題に対するスポットでの支援やセカンドオピニオン向け。 |

大手コンサルティングファーム

総合系や戦略系と呼ばれる大手ファームの場合、月額300万円から、大規模なプロジェクトでは数千万円に達することもあります。これは、シニアコンサルタントやマネージャークラスの優秀な人材が複数名チームを組んで対応するためです。全社的なDX戦略の策定や、複数の事業部を巻き込む大規模な基幹システムの刷新など、難易度が高く、インパクトの大きいプロジェクトに適しています。

中小・専門コンサルティングファーム

特定の業界(例:製造業、小売業)や特定のソリューション(例:CRM導入、データ分析基盤構築)に強みを持つブティックファームです。費用は月額100万円~500万円程度が相場となります。大手ファームに比べて小回りが利き、特定の領域で深い知見を持っていることが強みです。自社の課題が明確な場合に、コストを抑えつつ専門的な支援を受けたい場合に適しています。

個人コンサルタント

大手ファーム出身者などが独立して活動しているケースです。月額50万円~200万円程度が相場となり、主に顧問契約(アドバイザリー)の形態で支援を提供します。常駐してプロジェクトを推進するというよりは、週1回程度のミーティングで壁打ち相手になったり、重要な意思決定の場面で助言を与えたりする役割を担います。特定の課題について専門家の意見を聞きたい場合や、社内推進チームのメンターとして活用する場合に適しています。

主な料金体系の種類

コンサルティングの料金体系には、主に3つの種類があります。

プロジェクト型(一括契約)

「DX戦略策定」「基幹システム導入」といった特定のプロジェクトに対して、その成果物と期間を定義し、総額で費用を固定する契約形態です。大規模なプロジェクトで最も一般的に用いられます。企業側にとっては、予算が事前に確定するため管理しやすいというメリットがあります。一方で、契約範囲外の作業が発生した場合は追加費用が必要になるため、契約時に支援の範囲(スコープ)を明確に定義しておくことが重要です。

時間契約型(タイムチャージ)

コンサルタントの稼働時間に基づいて費用を請求する契約形態です。「コンサルタントの単価 × 稼働時間」で費用が決まります。顧問契約やアドバイザリー業務、あるいは要件が固まっていない初期段階の調査・分析などでよく用いられます。必要な分だけ専門家を活用できる柔軟性がありますが、プロジェクトが長引くと総額が高額になる可能性があるため、稼働状況を定期的に確認し、コントロールする必要があります。

成功報酬型

プロジェクトの成果(KPIの達成度合いなど)に応じて報酬額が変動する契約形態です。例えば、「売上〇%向上」「コスト〇%削減」といった目標を設定し、その達成度に応じて基本報酬に加えてインセンティブを支払います。コンサルティング会社も成果に対するリスクを負うため、企業側にとっては成果が出なければ支払いを抑えられるというメリットがあります。ただし、成果の定義や測定方法を明確に合意しておく必要があり、導入しているファームは限られます。

これらの料金体系は、単独で用いられることもあれば、組み合わせて用いられることもあります(例:プロジェクト型の基本料金+成功報酬)。自社の依頼内容や予算、リスク許容度に合わせて、最適な契約形態を選択することが重要です。

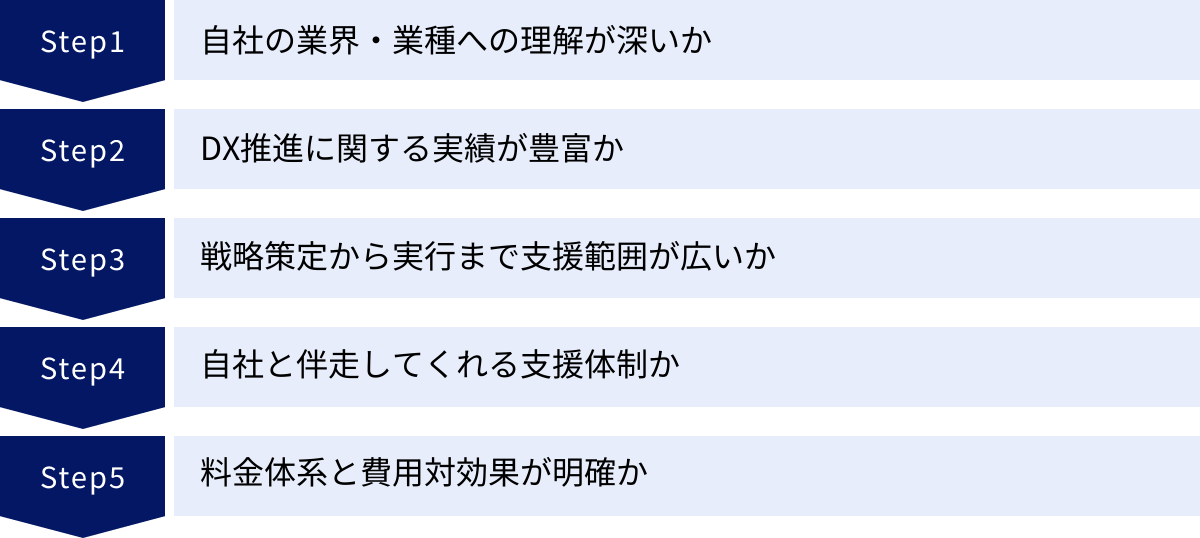

失敗しないDXコンサルティング会社の選び方【5つのポイント】

数多くのコンサルティング会社の中から、自社に最適なパートナーを選ぶことは、DXプロジェクトの成否を分ける重要なプロセスです。ここでは、選定時に必ずチェックすべき5つのポイントを解説します。

① 自社の業界・業種への理解が深いか

DXは、単に技術を導入すれば成功するものではありません。その企業のビジネスモデルや、属する業界特有の商習慣、法規制、サプライチェーンの構造などを深く理解した上で、最適な戦略を立てる必要があります。

したがって、コンサルティング会社が自社の業界・業種に関する深い知見や支援実績を持っているかは、非常に重要な選定基準です。例えば、製造業であれば生産現場の課題やスマートファクトリー化の動向、金融業であればFinTechの最新トレンドや厳格なセキュリティ要件といった、業界特有の文脈を理解しているパートナーを選ぶべきです。

提案を受ける際には、一般的なDXの成功法則を語るだけでなく、「我々の業界において、この技術はどのような意味を持つのか」「競合他社はどのような取り組みをしているのか」といった具体的な問いを投げかけてみましょう。その回答の深さによって、業界への理解度を測ることができます。

② DX推進に関する実績が豊富か

過去の実績は、コンサルティング会社の能力を測る最も分かりやすい指標の一つです。ただし、単に「大手企業のDXを支援しました」といった曖昧な実績だけでなく、どのような課題を持つ企業に対し、どのような支援を行い、どのような成果をもたらしたのか、具体的な内容を確認することが重要です。

特に、自社が抱える課題と類似したテーマ(例:業務プロセスの改革、新規デジタルサービスの開発、データ活用基盤の構築など)での支援実績が豊富かどうかは、重点的にチェックしましょう。成功事例だけでなく、どのような困難があり、それをどう乗り越えたのかといった「失敗談」や「苦労話」も聞けると、その会社の経験値の深さや誠実さを判断する材料になります。可能であれば、クライアント企業の同意を得た上で、具体的な事例を紹介してもらうよう依頼するのも有効です。

③ 戦略策定から実行まで支援範囲が広いか

DXコンサルティングには、上流の戦略策定に特化した会社もあれば、システム開発・導入といった実行フェーズに強みを持つ会社もあります。理想的なのは、「絵を描く」だけでなく、その絵を「形にする」ところまで一気通貫で支援してくれるパートナーです。

戦略だけを立派に策定しても、それを実行する体制やノウハウがなければ、「絵に描いた餅」で終わってしまいます。実行フェーズでは、予期せぬ技術的な問題や、現場からの抵抗など、様々な壁にぶつかります。そうした際に、戦略を立てたコンサルタントが伴走し、現場と一体となって課題を解決してくれる体制があるかどうかは、プロジェクトの成功確率を大きく左右します。

提案の段階で、「この戦略を実行に移す際、具体的にどのような体制で、どこまで支援してくれるのか」を明確に確認しましょう。システム開発を外部のベンダーに委託する場合でも、そのベンダーを適切に管理(ベンダーマネジメント)してくれるかどうかも重要なポイントです。

④ 自社と伴走してくれる支援体制か

前述のデメリットでも触れた通り、コンサルタントへの「丸投げ」は避けるべきです。DXプロジェクトの主体はあくまで自社であり、コンサルタントはその成功を支援するパートナーです。したがって、自社のメンバーとチームを組み、知識やノウハウを惜しみなく共有し、最終的には自社が自律的にDXを推進できるような状態(内製化)を目指してくれる、そんな「伴走型」の支援姿勢を持つ会社を選びましょう。

この姿勢を見極めるには、以下のような点を確認します。

- プロジェクト体制に、自社のメンバーがどのように組み込まれているか。

- 定例会やワーキンググループなど、知識共有の場がどのように設計されているか。

- ドキュメントの作成や管理方法が、自社へのナレッジトランスファーを意識したものになっているか。

- 担当コンサルタントが、自社のメンバーを育成しようという意識を持っているか。

「我々がいなくなっても、お客様が自走できる状態を作るのが我々のゴールです」と明言してくれるような会社は、信頼できるパートナーである可能性が高いでしょう。

⑤ 料金体系と費用対効果が明確か

高額な費用がかかるからこそ、その内訳と期待できる効果については、徹底的に明確にしておく必要があります。

- 料金体系の明確さ: 見積書に「コンサルティング一式」としか書かれていないような場合は要注意です。どのような役割のコンサルタントが、何人、どのくらいの期間稼働するのか、その単価はいくらなのか、といった内訳を詳細に提示してもらいましょう。プロジェクト型契約の場合も、成果物の定義を具体的に文書化しておくことがトラブル回避につながります。

- 費用対効果の明確さ: コンサルタントは、「この投資によって、どのようなリターンが、いつ頃、どのくらいの確率で得られるのか」を論理的に説明する責任があります。売上向上、コスト削減、顧客満足度向上といった成果を、可能な限り具体的な数値(KPI)で示してもらいましょう。その上で、提示された費用が、期待できるリターンに見合っているかを冷静に判断することが重要です。

複数の会社から見積もりと提案を取り、これらのポイントを総合的に比較検討することで、自社にとって最適なパートナーを見つけることができます。

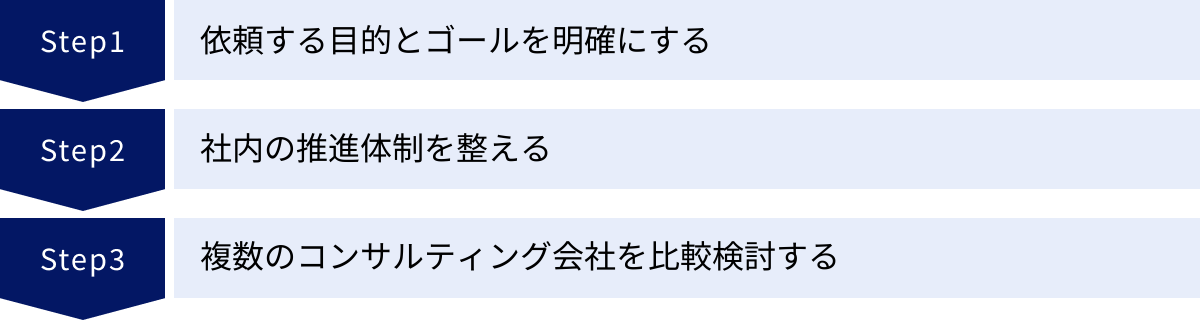

DXコンサルティングの効果を最大化するための準備

DXコンサルティングは魔法の杖ではありません。依頼する企業側の準備が不十分なままでは、どんなに優秀なコンサルタントを雇っても期待した成果は得られません。コンサルティングの効果を最大限に引き出すために、依頼前に必ず行っておくべき3つの準備について解説します。

依頼する目的とゴールを明確にする

コンサルタントに依頼する前に、まず自社内で「何のためにDXを推進するのか」「コンサルティングを通じて、どのような状態になりたいのか」を徹底的に議論し、言語化しておくことが最も重要です。

これが曖昧なまま「DXをやりたいので手伝ってください」と依頼しても、コンサルタントは的確な提案ができません。結果として、的外れな支援になったり、コンサルタント主導で話が進んでしまい、自社が本当に解決したかった課題から乖離してしまったりする危険性があります。

具体的には、以下のような項目を明確にしておきましょう。

- DXの目的: なぜDXが必要なのか?(例:市場シェアの低下に歯止めをかけたい、新規事業で新たな収益の柱を作りたい、生産性を向上させて働き方改革を実現したい、など)

- 目指すゴール(KGI/KPI): プロジェクト終了時に、どのような状態になっていれば成功と言えるか?可能な限り定量的な目標を設定します。(例:ECサイトの売上を2年で1.5倍にする、問い合わせ対応の平均時間を30%削減する、新規サービスの有料会員数を1年で1万人獲得する、など)

- コンサルタントへの期待: コンサルタントに何を期待するのか?(例:自社にない専門知識の提供、プロジェクトの推進力、経営層の意思決定支援、など)

これらの目的とゴールが明確であればあるほど、コンサルタントは精度の高い提案ができ、プロジェクト開始後の方向性のブレも少なくなります。これは、コンサルティング会社を選定する際の評価基準としても役立ちます。

社内の推進体制を整える

DXは、情報システム部門や特定の部署だけで完結するものではなく、全社を巻き込んだ取り組みです。そのため、コンサルタントを迎え入れる前に、社内の推進体制をしっかりと構築しておく必要があります。

- 経営トップの強力なコミットメント: DXは既存の業務や組織に大きな変化をもたらすため、必ず抵抗が生まれます。その際に、経営トップが「DXを断行する」という強い意志を社内外に示し、プロジェクトの旗振り役となることが不可欠です。トップのコミットメントがなければ、プロジェクトは途中で頓挫してしまいます。

- 専任の推進チームの設置: 日常業務と兼務の片手間では、大規模なDXプロジェクトを推進することは困難です。可能な限り、各部署からエース級の人材を集めた専任の推進チームを設置しましょう。このチームが、コンサルタントとの窓口となり、社内調整や実務の中心的な役割を担います。

- 関係部署との連携: DXプロジェクトに関わるすべての部署(事業部門、管理部門、IT部門など)に対して、事前にプロジェクトの目的や概要を説明し、協力を仰いでおくことが重要です。関係者を早い段階から巻き込むことで、当事者意識を高め、後の協力を得やすくなります。

こうした体制が整っていることで、コンサルタントはスムーズにプロジェクトを開始でき、社内の各所と円滑に連携しながら、本来の価値発揮に集中することができます。

複数のコンサルティング会社を比較検討する

1社の話だけを聞いて安易に決めてしまうのは非常に危険です。必ず、少なくとも3社以上のコンサルティング会社から提案と見積もりを取り、比較検討(コンペ)を行いましょう。

複数の会社を比較することで、以下のようなメリットがあります。

- 提案内容の比較: 同じ課題に対しても、会社によってアプローチや解決策は様々です。複数の提案を比較することで、自社の課題を多角的に捉え直し、最も納得感のあるアプローチを選択できます。

- 費用の妥当性の判断: 複数の見積もりを比較することで、提示された費用の相場感を把握し、妥当性を判断できます。不当に高額な見積もりや、逆に安すぎて品質が懸念される見積もりを見抜くことができます。

- 担当者との相性の確認: 前述の通り、担当コンサルタントとの相性は非常に重要です。複数の会社の担当者と実際に会って話をすることで、コミュニケーションの取りやすさや、自社のビジネスへの熱意などを比較し、最も信頼できるパートナーを見つけることができます。

比較検討には時間と労力がかかりますが、このプロセスを惜しまないことが、最終的にDXコンサルティングを成功に導くための鍵となります。

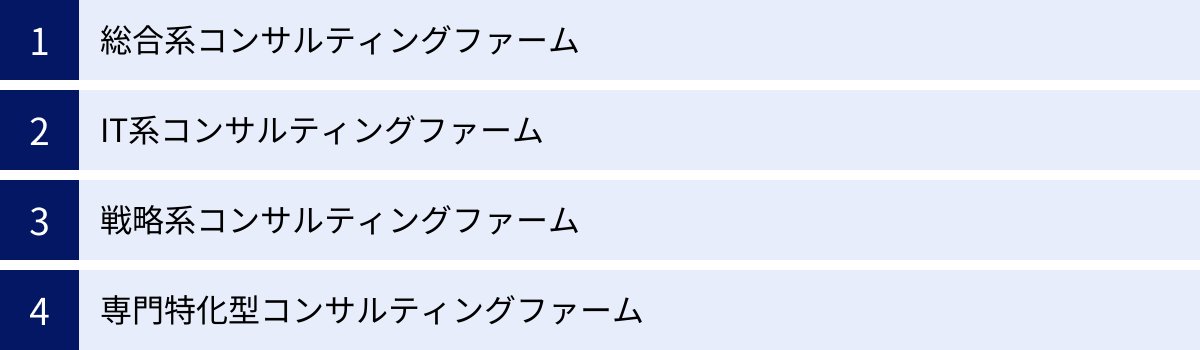

DXコンサルティングの主な依頼先

DXコンサルティングを提供している企業は、その成り立ちや得意領域によっていくつかのタイプに分類できます。自社の課題や目的に合わせて、どのタイプのファームが最適かを見極めることが重要です。

総合系コンサルティングファーム

経営戦略から業務改善、人事・組織、ITシステムの導入・運用まで、企業の経営課題全般に対して包括的なコンサルティングサービスを提供するファームです。世界中に拠点を持ち、多様な業界・テーマに対応できる豊富な人材とノウハウを有しているのが特徴です。

全社的なDX戦略の策定から、大規模な組織変革、グローバル展開を伴うプロジェクトなど、複雑で大規模な変革に適しています。

- 代表的な企業: アクセンチュア、PwCコンサルティング、デロイト トーマツ コンサルティングなど

IT系コンサルティングファーム

もともとシステムインテグレーター(SIer)やITベンダーから発展したファームで、IT戦略の策定やシステムの設計・構築・導入に強みを持っています。テクノロジーに関する深い知見を活かし、具体的なソリューションの導入を通じて企業の課題を解決することを得意とします。

基幹システムの刷新や、特定のITソリューション(ERP, SCM, CRMなど)の導入、データ分析基盤の構築など、ITが主軸となるDXプロジェクトに適しています。

- 代表的な企業: 野村総合研究所(NRI)、アビームコンサルティング、フューチャーなど

戦略系コンサルティングファーム

主に企業の経営トップ層に対して、全社戦略、事業戦略、M&A戦略といった最上流のテーマに関するコンサルティングを提供するファームです。論理的思考力と分析力に優れた少数精鋭のコンサルタントが、企業の抱える最も困難な経営課題の解決に取り組みます。

DXの文脈では、「DXを経営戦略にどう位置づけるか」「デジタルを活用してどの事業領域に参入すべきか」といった、ビジネスの根幹に関わる意思決定支援に適しています。

- 代表的な企業: マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループなど

専門特化型コンサルティングファーム

特定のインダストリー(例:金融、製造、医療)や、特定のファンクション(例:マーケティング、人事、サプライチェーン)、あるいは特定のテクノロジー(例:AI、セキュリティ)など、ある領域に特化して深い専門性を持つファームです。ブティックファームとも呼ばれます。

解決すべき課題が明確で、その領域における深い知見やニッチなノウハウが必要な場合に適しています。大手ファームに比べて小回りが利き、柔軟な対応が期待できることもあります。

【2024年最新】おすすめのDXコンサルティング会社10選

ここでは、日本国内でDXコンサルティングに強みを持つ代表的な企業を10社紹介します。各社の特徴を理解し、自社のパートナー選びの参考にしてください。

(掲載順は順不同であり、優劣を示すものではありません。情報は2024年時点の各社公式サイトに基づきます。)

| 会社名 | タイプ | 特徴 |

|---|---|---|

| アクセンチュア株式会社 | 総合系 | 戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの5領域で、企業の変革をEnd-to-Endで支援。グローバルな知見と大規模な実行力が強み。 |

| PwCコンサルティング合同会社 | 総合系 | 「BXT (Business, eXperience, Technology)」アプローチを掲げ、経営課題の解決から実行までを包括的に支援。PwCグローバルネットワークが強み。 |

| デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | 総合系 | 幅広いインダストリーとサービスラインを持ち、グループ内の専門家(監査、税務、法務など)と連携した多角的な支援が可能。 |

| 株式会社野村総合研究所(NRI) | IT系 | 「ナビゲーション(コンサルティング)」と「ソリューション(ITシステム開発・運用)」の両輪で、未来予測から社会・産業の仕組みづくりまでを手掛ける。 |

| アビームコンサルティング株式会社 | IT系 | 日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファーム。「リアルパートナー」として、顧客に寄り添い、変革を実現する実行力に定評。 |

| 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 独立系 | 特定の業界やソリューションに限定されないワンプール制を採用。戦略からITまで、企業のあらゆる課題にワンストップで対応。 |

| フューチャー株式会社 | IT系 | 「お客様の未来価値を最大化させる」を使命に、技術力を核としたITコンサルティングを提供。テクノロジーに裏打ちされた現実的なDX支援が強み。 |

| 株式会社シグマクシス | 独立系 | コンサルティング、ITサービス、新規事業開発、投資などを組み合わせ、企業の価値創造を支援するユニークなビジネスモデル。 |

| 株式会社LIG | 専門特化型 | Web制作やデジタルマーケティングの知見を活かし、顧客体験(CX)向上や新規Webサービス開発といった領域のDX支援に強み。 |

| ギークス株式会社 | 専門特化型 | ITフリーランスのマッチング事業で培ったネットワークを活かし、DX推進に必要なハイスキルなIT人材の提供や開発支援を行う。 |

① アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファーム。戦略から実行、運用までをEnd-to-Endで支援するケイパビリティが最大の強みです。デジタル、クラウド、セキュリティ領域を成長事業と位置づけ、企業の包括的なDXをグローバルレベルで支援しています。(参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト)

② PwCコンサルティング合同会社

世界4大会計事務所(BIG4)の一角であるPwCのメンバーファーム。経営(Business)、体験(eXperience)、技術(Technology)を融合させた「BXT」アプローチを提唱し、複雑な経営課題の解決から具体的なソリューションの実行までを支援します。(参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト)

③ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

BIG4の一角、デロイト トーマツ グループの中核を担うコンサルティングファーム。インダストリー(業界)とファンクション(機能)のマトリクス組織を持ち、各領域の専門家が連携して顧客の課題解決にあたります。グループ力を活かした包括的な提案力が特徴です。(参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト)

④ 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンクであり、ITソリューションベンダー。未来予測や社会課題の洞察に基づくコンサルティング(ナビゲーション)と、それを実現する高度なITサービス(ソリューション)を両輪で提供する独自のビジネスモデルが強みです。(参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト)

⑤ アビームコンサルティング株式会社

NECグループの日本発、アジア発のグローバルコンサルティングファーム。顧客の現場に深く入り込み、共に汗を流しながら変革を最後までやり遂げる「リアルパートナー」という理念を掲げ、高い実行力と顧客からの信頼で評価されています。(参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト)

⑥ 株式会社ベイカレント・コンサルティング

特定の業界やソリューションに担当を固定しない「ワンプール制」を採用する日本発の独立系コンサルティングファーム。戦略、業務、ITまで、企業のあらゆる課題に対して、最適な人材を柔軟に組み合わせてワンストップで支援できることが強みです。(参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 公式サイト)

⑦ フューチャー株式会社

技術力を核としたITコンサルティングファーム。テクノロジーに深く精通したコンサルタントが、戦略立案から設計・実装までを一気通貫で手掛けることが特徴です。「ないものはつくる」という精神で、顧客にとって最適なシステムを構築する技術力が高い評価を得ています。(参照:フューチャー株式会社 公式サイト)

⑧ 株式会社シグマクシス

コンサルティングサービスに加え、関連会社との連携を通じて事業投資や事業開発、ITサービス提供なども行うユニークな企業。コンサルティングの枠を超え、顧客企業と共に事業を創造し、リスクもシェアするというアプローチを特徴としています。(参照:株式会社シグマクシス・ホールディングス 公式サイト)

⑨ 株式会社LIG

Webサイト制作やコンテンツマーケティング、システム開発などを手掛けるデジタルクリエイティブ企業。Web制作会社としての強みを活かし、UX/UIデザイン、サービスデザイン、デジタルマーケティングといった観点からのDX支援を得意としています。特に、顧客接点のデジタル化や新規Webサービスの開発などで実績があります。(参照:株式会社LIG 公式サイト)

⑩ ギークス株式会社

ITフリーランスの専門エージェント事業を中核とする企業。19,000名を超えるITフリーランスのデータベースを活かし、企業のDXプロジェクトに対して、必要なスキルを持つ人材を迅速に提供できることが最大の強みです。人材提供だけでなく、受託開発やコンサルティングも手掛けています。(参照:ギークス株式会社 公式サイト)

DXコンサルタントに求められるスキルと知識

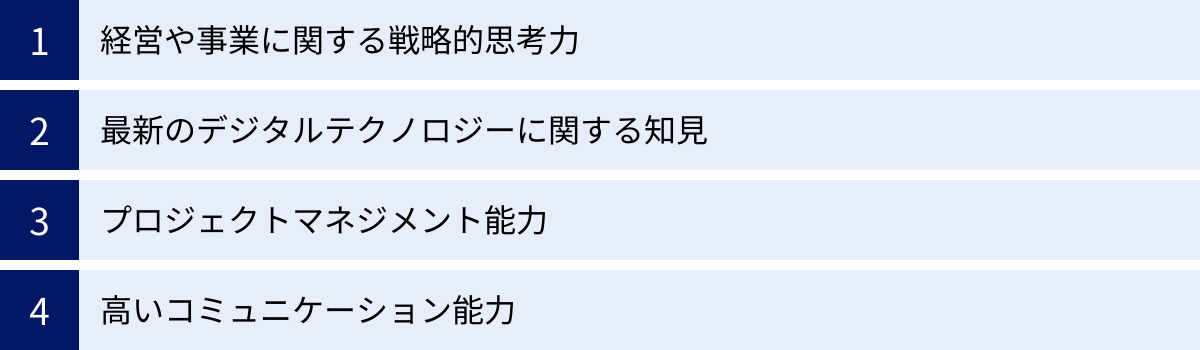

DXコンサルタントは、企業の変革をリードする高度な専門職であり、多岐にわたるスキルと知識が求められます。

経営や事業に関する戦略的思考力

DXコンサルタントは、単なるITの専門家ではありません。企業のビジネスモデルを深く理解し、経営課題がどこにあるのかを特定し、デジタルを使ってどのように解決・成長に繋げるかを考える戦略的思考力が不可欠です。財務諸表を読み解く力、市場や競合を分析する力、そして論理的に物事を組み立てるロジカルシンキングが基礎となります。

最新のデジタルテクノロジーに関する知見

AI、IoT、クラウド、データサイエンス、ブロックチェーンなど、日進月歩で進化するテクノロジーの動向を常にキャッチアップし、それぞれの技術が持つ特性やビジネスへの応用可能性を理解している必要があります。特定の技術に深い専門性を持つことも重要ですが、それ以上に、これらの技術をどのように組み合わせればビジネス価値を最大化できるかを構想する力が求められます。

プロジェクトマネジメント能力

DXプロジェクトは、多くの部署や人が関わる複雑なものです。目標達成に向けて明確な計画を立て、リソース(人・モノ・金・時間)を適切に配分し、進捗を管理し、発生する課題を次々と解決していくプロジェクトマネジメント能力は、コンサルタントにとって必須のスキルです。ステークホルダーとの調整やリスクの予見・管理も重要な役割です。

高いコミュニケーション能力

コンサルタントは、様々な立場の人々と関わります。経営層には専門用語を避け、分かりやすく戦略の意義を説明し、意思決定を促す必要があります。現場の従業員には、変革の目的を丁寧に伝え、協力を得るためのヒアリングやワークショップをファシリテートします。時には、変革に抵抗する人々とも粘り強く対話し、合意形成を図るネゴシエーション能力も求められます。これらすべてを円滑に進める高いコミュニケーション能力が、プロジェクトの成否を大きく左右します。

DXコンサルタントへのキャリアパスと将来性

企業のDXニーズの高まりを受け、DXコンサルタントは非常に注目度の高い職業となっています。

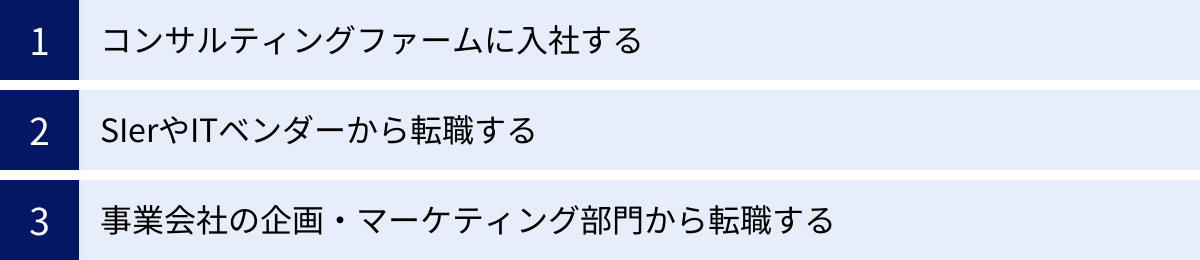

DXコンサルタントになるための主なルート

DXコンサルタントになるためのキャリアパスは多様です。

- コンサルティングファームに入社する: 新卒または中途採用でコンサルティングファームに入社し、研修や実務(OJT)を通じてスキルを磨くのが王道のルートです。

- SIerやITベンダーから転職する: システム開発やITソリューション提供の経験を活かし、より上流の戦略策定に関わるDXコンサルタントへ転身するケースも多く見られます。

- 事業会社の企画・マーケティング部門から転職する: 事業会社で経営企画や新規事業開発、デジタルマーケティングなどに携わった経験は、顧客のビジネスを深く理解する上で大きな強みとなり、DXコンサルタントへの道を開きます。

DXコンサルタントの年収と将来性

DXコンサルタントの年収は、経験や役職、所属する企業によって異なりますが、一般的に高水準です。20代の若手でも600万~1,000万円、マネージャークラスになると1,500万円以上、パートナークラスでは数千万円に達することも珍しくありません。

その将来性も非常に明るいと言えます。企業のDXへの投資意欲は今後も継続することが予想され、DXを推進できる専門人材の需要は供給を上回る状況が続くと考えられます。コンサルティングファームで経験を積んだ後は、独立してフリーランスとして活動したり、事業会社のCDO(最高デジタル責任者)やCIO(最高情報責任者)といった経営幹部に転身したりと、多様なキャリアパスが開かれています。DXコンサルタントは、これからのデジタル社会において、市場価値が非常に高い職業の一つと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、DXコンサルティングの基本的な概念から、ITコンサルティングとの違い、具体的な仕事内容、メリット・デメリット、費用、そして失敗しないパートナーの選び方まで、幅広く解説してきました。

DXコンサルティングとは、単にITツールを導入する支援ではなく、デジタル技術を触媒として、企業のビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造するための戦略的パートナーです。市場の変化が激しく、将来の予測が困難な現代において、その重要性はますます高まっています。

DXコンサルティングを成功させるためには、以下の点が重要です。

- ITコンサルとの違いを理解し、自社の課題が「改善」なのか「変革」なのかを見極める。

- コンサルに依頼する目的とゴールを自社で明確にし、主体的にプロジェクトに関わる。

- 実績、専門性、実行力、相性、費用対効果といった多角的な視点で、最適なパートナーを慎重に選ぶ。

- コンサルタントを「丸投げ」の相手ではなく、自社の能力を高めるための「コーチ」と位置づける。

DXは、どの企業にとっても避けては通れない経営課題です。自社だけでは乗り越えられない壁に直面したとき、DXコンサルティングは、その変革を加速させ、成功へと導くための強力な選択肢となります。この記事が、皆様のDX推進の一助となれば幸いです。