現代のビジネス環境は、市場のニーズ、テクノロジー、競合状況が目まぐるしく変化する「VUCAの時代」と称されます。このような予測困難な状況において、従来型の計画重視の開発手法だけでは、変化のスピードに対応しきれないケースが増えてきました。そこで注目を集めているのが、変化への迅速な対応を目的とした「アジャイル開発」です。

本記事では、アジャイル開発の基本的な概念から、従来型のウォーターフォール開発との違い、具体的なメリット・デメリット、代表的な開発手法、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。アジャイル開発は単なる開発手法の一つではなく、プロダクトの価値を最大化し、ビジネスを成功に導くための強力なマインドセットでもあります。この記事を通じて、アジャイル開発の本質を深く理解し、自社のプロジェクトに活かすための第一歩を踏み出しましょう。

目次

アジャイル開発とは

アジャイル開発は、現代のソフトウェア開発における主要なアプローチの一つとして広く認知されています。しかし、その本質を正しく理解するためには、単なる「開発手法」として捉えるのではなく、その背景にある思想や目的まで掘り下げることが重要です。ここでは、アジャイルという言葉の根源的な意味から、その目的、そしてなぜ現代においてこれほどまでに注目されているのかを解き明かしていきます。

アジャイルという言葉の意味

「アジャイル(Agile)」という英単語は、「素早い」「俊敏な」「機敏な」といった意味を持ちます。この言葉が示す通り、アジャイル開発は、計画を固定化するのではなく、状況の変化に素早く、しなやかに対応していくことを最大の特徴とする開発思想の総称です。

従来の開発手法では、最初に全ての要件を定義し、詳細な計画を立ててから開発に着手するのが一般的でした。しかし、このアプローチでは、開発途中で仕様変更や新たな要望が発生した場合、計画全体を見直す必要があり、多大な時間とコストがかかってしまいます。

一方、アジャイル開発では、開発プロセスを「イテレーション」または「スプリント」と呼ばれる短い期間(通常1〜4週間)のサイクルに分割します。そして、その短いサイクルの中で「計画→設計→実装→テスト」という一連の工程を繰り返し行います。各サイクルの終了時には、実際に動作するソフトウェアの一部を完成させ、顧客やステークホルダーからのフィードバックを受け取ります。このフィードバックを次のサイクルの計画に反映させることで、常に正しい方向へと軌道修正しながら、プロダクトの価値を着実に高めていくのです。

このように、アジャイル開発は、完璧な計画を立てることよりも、小さな成功と失敗を繰り返しながら学習し、変化に適応していくことを重視するアプローチであると言えます。

アジャイル開発の目的

アジャイル開発の究極的な目的は、「不確実性の高い状況下で、プロダクトの価値を最大化すること」にあります。ここで言う「価値」とは、単に多くの機能を実装することではありません。顧客が本当に求めているもの、ビジネス上の成果に直接結びつくものを指します。

この目的を達成するために、アジャイル開発は以下の3つの要素を重視します。

- 顧客満足度の向上: アジャイル開発では、開発の初期段階から顧客を巻き込み、定期的に動作するソフトウェアを提供します。これにより、顧客は早い段階でプロダクトの方向性を確認でき、自身の要望が正しく反映されているかを確かめることができます。継続的なフィードバックループを通じて、最終的に顧客が満足するプロダクトを届けられる可能性が飛躍的に高まります。

- 変化への対応: ビジネス環境や顧客のニーズは常に変化します。アジャイル開発は、この「変化」を避けるべきリスクとしてではなく、より良いプロダクトを作るための機会として捉えます。短い開発サイクルを繰り返すことで、仕様変更や優先順位の変更にも柔軟に対応し、常に最も価値の高い機能から開発を進めることができます。

- 予測可能性とリスク管理: 短いサイクルごとに成果物をリリースするため、プロジェクトの進捗が非常に可視化されやすくなります。もし開発に遅れや問題が生じた場合でも、早期に発見し、対処することが可能です。これにより、プロジェクトが完全に失敗するという最悪の事態を回避し、リスクを最小限に抑えながら開発を進めることができます。

つまり、アジャイル開発は単に「速く作ること」が目的ではなく、「正しいものを、正しいタイミングで、継続的に提供し続けること」で、ビジネス上の成功に貢献することを最大の目的としています。

なぜアジャイル開発が注目されているのか

アジャイル開発がこれほどまでに注目を集める背景には、現代社会の構造的な変化があります。

第一に、市場の不確実性の増大(VUCA)が挙げられます。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、現代の予測困難な状況を指します。このような時代において、数ヶ月先、数年先の市場ニーズを正確に予測し、固定的な計画に基づいて開発を進める従来の手法は、時代遅れとなりつつあります。完成した頃には、そのプロダクトが市場のニーズと乖離しているというリスクが非常に高いためです。変化を前提とし、短いサイクルで軌道修正を行うアジャイル開発は、このVUCAの時代に最適なアプローチとして認識されています。

第二に、テクノロジーの急速な進化と顧客ニーズの多様化です。スマートフォン、クラウド、AIなどの技術が次々と登場し、人々のライフスタイルや価値観は大きく変化しました。それに伴い、顧客がソフトウェアやサービスに求めるものも、よりパーソナルで、より高度なものになっています。このような多様なニーズにきめ細かく応えるためには、実際にユーザーに使ってもらいながらフィードバックを得て、プロダクトを改善していく探索的なアプローチが不可欠です。

第三に、開発者体験(Developer Experience)の重視です。アジャイル開発、特にその代表的な手法であるスクラムでは、開発チームの自己組織化や自律性を尊重します。開発者が自ら計画を立て、課題を解決していくプロセスは、当事者意識とモチベーションを高め、結果として生産性の向上や品質の向上に繋がります。優秀なエンジニアを惹きつけ、定着させる上でも、アジャイルな開発文化は重要な要素となっています。

これらの理由から、アジャイル開発はIT業界だけでなく、製造業、金融、教育など、あらゆる業界でその考え方が取り入れられ、ビジネス変革を推進するエンジンとして期待されています。

アジャイルソフトウェア開発宣言

アジャイル開発の思想を理解する上で欠かせないのが、2001年に提唱された「アジャイルソフトウェア開発宣言(Manifesto for Agile Software Development)」です。これは、17人のソフトウェア開発者たちが、従来の重厚な開発プロセスに代わる、より軽量で効果的な開発方法を模索する中でまとめたもので、アジャイル開発の根幹をなす価値観を示しています。

この宣言は、以下の4つの対比によって構成されています。

プロセスやツールよりも個人と対話を、

包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、

契約交渉よりも顧客との協調を、

計画に従うことよりも変化への対応を、価値とします。すなわち、左記のことがらに価値があることを認めながらも、私たちは右記のことがらにより価値をおきます。

(参照:アジャイルソフトウェア開発宣言 公式サイト)

これは、左側の項目を否定するものではなく、「どちらかといえば右側の項目をより重視する」という思想を表しています。

- プロセスやツールよりも個人と対話を: どんなに優れたプロセスやツールも、それを使う「人」がいなければ意味がありません。チームメンバー間の自発的なコミュニケーションや対話こそが、問題解決やイノベーションの源泉であるという考え方です。

- 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを: 大量の仕様書や設計書を作成することに時間を費やすよりも、実際に動作し、価値を提供するソフトウェアを早期に、そして頻繁に提供することに集中すべきであるという考え方です。動くソフトウェアこそが、進捗を測る最も確かな指標となります。

- 契約交渉よりも顧客との協調を: 開発の最初に厳密な契約を結び、それに縛られるのではなく、開発プロセスを通じて顧客と継続的に協力し、信頼関係を築くことを重視します。顧客を敵対的な交渉相手ではなく、同じゴールを目指すパートナーとして捉えることが重要です。

- 計画に従うことよりも変化への対応を: 初期に立てた計画に固執するのではなく、開発の過程で得られる学びや市場の変化に応じて、計画を柔軟に見直していくべきであるという考え方です。変化はプロジェクトを脅かすものではなく、より良い成果を生むための機会と捉えます。

アジャイル宣言の背後にある12の原則

アジャイルソフトウェア開発宣言には、上記の4つの価値観をさらに具体的に補足する「12の原則」が存在します。これらは、アジャイルなプラクティスを実践する上での指針となります。

- 顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します。

- 要求の変更はたとえ開発の後半であっても歓迎します。変化を味方につけることによって、お客様の競争力を引き上げます。

- 動くソフトウェアを、2-3週間から2-3ヶ月というできるだけ短い時間間隔でリリースします。

- ビジネス側の人と開発者は、プロジェクトを通じて毎日一緒に働かなければなりません。

- 意欲に満ちた人々を集めてプロジェクトを構成します。環境と支援を与え、仕事が成し遂げられると信じて任せます。

- 情報を伝える最も効率的で効果的な方法は、フェイス・トゥ・フェイスで話をすることです。

- 動くソフトウェアこそが、進捗をはかる最も重要な尺度です。

- アジャイル・プロセスは持続可能な開発を促進します。一定のペースを継続的に維持できるようにしなければなりません。

- 技術的卓越性と優れた設計に対する不断の注意が、機敏さを高めます。

- シンプルさ(ムダなく作れる量を最大限にすること)が本質です。

- 最良のアーキテクチャ・要求・設計は、自己組織的なチームから生み出されます。

- チームがもっと効率を高めることができるかを定期的に振り返り、それに基づいて自分たちのやり方を最適に調整します。

これらの原則は、アジャイル開発が単なるテクニックの集合体ではなく、顧客、チーム、プロセス、そしてプロダクトそのものに対する一貫した哲学に基づいていることを示しています。

ウォーターフォール開発との違い

アジャイル開発を理解する上で、しばしば比較対象となるのが「ウォーターフォール開発」です。この二つの開発モデルは、プロジェクトの進め方や思想において根本的な違いがあります。ここでは、ウォーターフォール開発の概要を説明し、アジャイル開発との具体的な違いを「変更への対応」「開発期間」「コミュニケーション」という3つの観点から詳しく見ていきます。

| 観点 | アジャイル開発 | ウォーターフォール開発 |

|---|---|---|

| 基本思想 | 変化への適応と価値の最大化 | 計画の遵守と品質の確保 |

| 開発プロセス | 短いサイクルの反復(イテレーション) | 直線的な工程の連続(滝の流れ) |

| 変更への対応 | 柔軟(各サイクルの開始時に変更を歓迎) | 困難(手戻りに多大なコストが発生) |

| 開発期間 | 短期間で部分的にリリース | 長期間で一括リリース |

| コミュニケーション | 密で継続的(日々の対話、顧客との協調) | 工程ごと(ドキュメント中心、公式な会議) |

| ドキュメント | 必要最小限(動くソフトウェアを重視) | 包括的で詳細(各工程の成果物として必須) |

| 向いているプロジェクト | 仕様変更が多い、新規事業、不確実性の高いもの | 仕様が明確、大規模、品質要求が厳しいもの |

ウォーターフォール開発とは

ウォーターフォール開発は、ソフトウェア開発における古典的かつ伝統的なモデルの一つです。その名前の通り、水が滝(Waterfall)を上から下へ流れ落ちるように、開発工程を「要件定義→外部設計→内部設計→実装(プログラミング)→テスト→リリース」といった順序で、段階的に進めていくのが最大の特徴です。

このモデルの基本原則は、「前の工程が完全に完了しない限り、次の工程には進まない」という点にあります。例えば、要件定義が100%完了し、顧客の承認を得て初めて、その要件定義書に基づいて設計の工程が始まります。そして、設計が完了して初めて実装が始まる、という流れです。

このアプローチのメリットは、プロジェクトの全体像を把握しやすく、スケジュールやコストの見積もりが立てやすい点にあります。各工程で作成される詳細なドキュメントは、品質を担保し、後の保守・運用フェーズで重要な役割を果たします。そのため、仕様が明確に定まっており、変更の可能性が低い大規模なシステム開発(例:金融機関の基幹システム、公共インフラの制御システムなど)では、今でも有効な手法とされています。

しかし、その厳格なプロセスゆえに、一度次の工程に進んでしまうと、前の工程に戻る(手戻り)のが非常に困難という大きなデメリットも抱えています。例えば、テスト工程で要件定義の根本的な誤りが見つかった場合、滝を逆流するかのように、要件定義の段階まで戻って全ての工程をやり直さなければならず、膨大な時間とコストの損失に繋がります。

変更への対応

アジャイル開発とウォーターフォール開発の最も決定的な違いは、「仕様変更」に対する考え方と対応力にあります。

ウォーターフォール開発は、「変更は悪である」という前提に立っています。プロジェクト開始時に全ての要件を確定させ、それを「契約」として開発を進めるため、途中の仕様変更は計画の遅延やコスト増に直結するリスク要因と見なされます。そのため、変更を極力排除しようとする力が働き、どうしても変更が必要な場合は、厳格な変更管理プロセスを経て承認を得る必要があります。このプロセスは非常に煩雑で時間がかかり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。

一方、アジャイル開発は、「変更は必然であり、歓迎すべきものである」という前提に立っています。アジャイルソフトウェア開発宣言の原則にも「要求の変更はたとえ開発の後半であっても歓迎します」とあるように、変化を味方につけることで顧客の競争力を高められると考えます。

短いイテレーション(スプリント)のサイクルを繰り返すことで、各サイクルの開始時に、顧客からのフィードバックや市場の変化に基づいた新たな要求や仕様変更を柔軟に取り込むことができます。これにより、プロジェクトの最終段階で「こんなはずじゃなかった」という事態を避け、常にビジネス価値の高いプロダクトを開発し続けることが可能になります。

開発期間

開発期間とその進め方においても、両者は対照的です。

ウォーターフォール開発では、プロジェクト全体の期間が長くなる傾向があります。要件定義からリリースまでの一連の工程を一度にまとめて行うため、ユーザーが実際に動作するソフトウェアに触れることができるのは、プロジェクトの最終段階になってからです。例えば、1年がかりのプロジェクトであれば、1年間ずっと開発が続き、1年後に初めて完成品が納品されます。このアプローチのリスクは、1年後の市場や顧客のニーズが、プロジェクト開始時の想定と大きく異なっている可能性があることです。

対して、アジャイル開発では、短期間で価値を提供し続けることを目指します。開発を1〜4週間程度の短いイテレーションに区切り、その期間内に必ず何かしらの「動くソフトウェア」を完成させます。これにより、顧客は開発の早い段階からプロダクトを試用し、フィードバックを提供できます。

例えば、1年がかりのプロジェクトを2週間のイテレーションで進める場合、2週間ごとに成果物が生まれ、顧客はその都度価値を享受できます。全ての機能が完成するのを待つ必要がなく、最も重要な機能から順にリリースしていくことで、早期に市場投入し、ビジネス上の利益を得ることも可能です。これを「タイム・トゥ・マーケットの短縮」と呼び、競争優位性を確保する上で非常に重要な要素となります。

コミュニケーション

プロジェクトにおけるコミュニケーションのあり方も、両者で大きく異なります。

ウォーターフォール開発のコミュニケーションは、ドキュメント中心で公式なものが多くなります。各工程の成果物として、要件定義書、設計書、テスト仕様書といった詳細なドキュメントが作成され、それらが次の工程へのインプットとなります。コミュニケーションは、主に工程間の節目で行われるレビュー会議や進捗報告会が中心となり、日常的な対話は比較的少ない傾向にあります。これは、明確な役割分担と責任の所在をはっきりさせる上では有効ですが、ドキュメントの解釈違いによる誤解や、問題発見の遅れを生むリスクもはらんでいます。

これに対し、アジャイル開発では、頻繁で非公式なコミュニケーションを非常に重視します。アジャイルソフトウェア開発宣言でも「プロセスやツールよりも個人と対話を」と謳われている通り、ドキュメントだけに頼るのではなく、開発者とビジネス側(顧客やプロダクトオーナー)が日々顔を合わせて対話することが推奨されます。

具体的には、毎日短時間で行う「デイリースクラム(朝会)」や、イテレーションごとに行うレビュー、振り返りなどを通じて、チーム内の情報共有と認識合わせを密に行います。これにより、認識のズレを即座に修正し、チーム全員が同じ目標に向かって進むことができます。顧客との継続的な協調関係を築くことで、真のニーズを的確に捉え、プロダクトの価値を最大化することに繋がるのです。

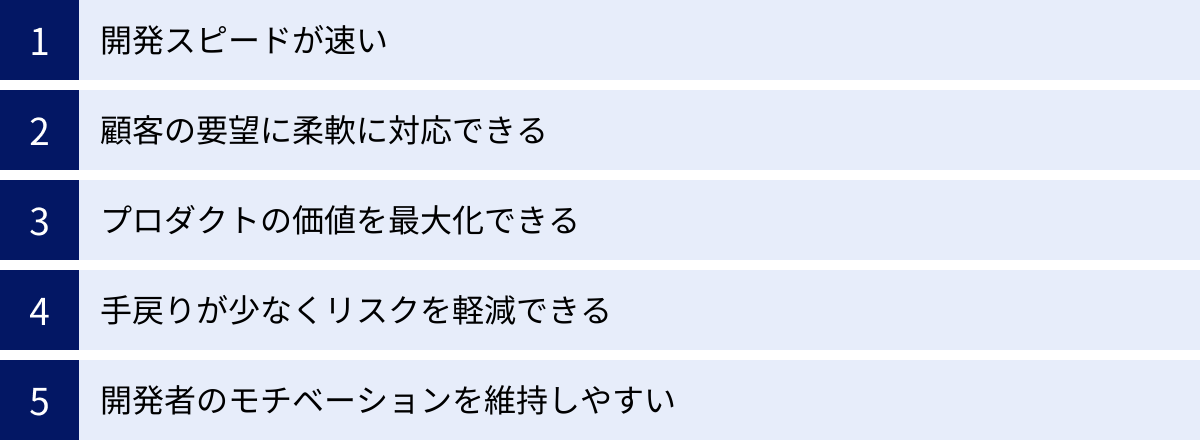

アジャイル開発のメリット

アジャイル開発を採用することによって、企業や開発チームは多くの恩恵を受けることができます。そのメリットは単に開発スピードが上がるだけでなく、プロダクトの品質、顧客満足度、そしてチームの健全性にまで及びます。ここでは、アジャイル開発がもたらす5つの主要なメリットについて、具体的な理由とともに詳しく解説します。

開発スピードが速い

アジャイル開発の最も分かりやすいメリットの一つが、開発スピードの速さです。ただし、これは「開発者一人ひとりの作業が速くなる」という意味ではありません。「顧客や市場に対して価値のある機能を、より早く届けられる」という意味合いです。

このスピード感は、アジャイル開発の反復的なアプローチによって実現されます。ウォーターフォール開発のように、全ての機能を一度にまとめて開発・リリースするのではなく、アジャイル開発ではプロダクトを機能単位で細かく分割し、優先度の高いものから順に開発していきます。

例えば、新しいECサイトを開発するケースを考えてみましょう。ウォーターフォールであれば、「商品検索」「カート機能」「決済機能」「会員登録機能」「レビュー機能」など、全ての機能の設計が完了してから開発に着手し、数ヶ月後にサイト全体が完成します。

一方、アジャイル開発では、まず「最低限の決済ができる」という最も価値の高い機能(MVP: Minimum Viable Product)に絞って開発します。これを2週間のイテレーションで完成させ、すぐにリリースします。ユーザーはまだ検索もレビューもできませんが、少なくとも商品を購入することはできます。そして、次のイテレーションでは「商品検索機能」を、その次には「会員登録機能」を、というように価値の高い機能から順次追加していくのです。

このように、完璧を目指すのではなく、動くソフトウェアを短い間隔で継続的にリリースすることで、ビジネスとしての成果を早期に獲得できる点が、アジャイル開発の「速さ」の本質です。

顧客の要望に柔軟に対応できる

現代のビジネス環境において、変化に対応できる能力は、企業の競争力を左右する重要な要素です。アジャイル開発は、まさにこの「変化への対応力」を最大限に高めるために設計されています。

前述の通り、アジャイル開発は1〜4週間の短いイテレーションを繰り返します。各イテレーションの最後には「スプリントレビュー」という場が設けられ、開発チームがそのサイクルで完成させた成果物を顧客やステークホルダーにデモンストレーションします。ここで顧客は実際に動くソフトウェアを見て、触れることで、具体的なフィードバックを返すことができます。

「このボタンはもう少し大きい方が使いやすい」「この機能よりも、むしろAという機能を追加してほしい」といった要望は、ドキュメントだけを見ていてもなかなか出てこないものです。実際に動作するものを前にすることで、顧客の頭の中にあった漠然としたイメージが具体的になり、より本質的な要望を引き出すことができます。

開発チームは、このフィードバックを次のイテレーションの計画に反映させます。これにより、開発の方向性を常に顧客の真のニーズに合わせて微調整していくことが可能になります。ウォーターフォール開発のように、開発の最終盤になって「思っていたものと違う」という致命的な手戻りが発生するリスクを大幅に低減できるのです。

プロダクトの価値を最大化できる

アジャイル開発の目的は、単にソフトウェアを作ることではなく、「ビジネスにとっての価値を最大化すること」です。これを実現するための重要なコンセプトが、「プロダクトバックログ」という考え方です。

プロダクトバックログとは、そのプロダクトで実現したい機能や要件をリスト化したものです。重要なのは、このリストが「ビジネス価値」と「緊急性」に基づいて優先順位付けされている点です。この優先順位付けは、プロダクトオーナー(PO)と呼ばれる、プロダクトの価値に責任を持つ役割の人が行います。

開発チームは、各イテレーションの開始時に、このプロダクトバックログの最上位にある、最も優先度の高い項目から順に手をつけていきます。 これにより、限られたリソース(時間、人、予算)を、常に最も価値の高い機能の開発に集中させることができます。

もしプロジェクトの途中で予算が尽きてしまったり、期限が来てしまったりした場合でも、ウォーターフォール開発のように未完成のガラクタが残るわけではありません。アジャイル開発では、その時点までに最も重要ないくつかの機能がすでに実装され、動作する状態になっているはずです。これは、プロジェクトのリスクを管理する上でも非常に大きなメリットと言えます。

手戻りが少なくリスクを軽減できる

ソフトウェア開発において、「手戻り」はコストと時間を浪費する最大の要因の一つです。ウォーターフォール開発では、工程が後戻りできない構造上、テスト工程で設計の根本的な欠陥が見つかると、プロジェクトに壊滅的なダメージを与えます。

アジャイル開発では、この手戻りのリスクを最小限に抑える仕組みが組み込まれています。短いイテレーションの中で「設計→実装→テスト」というサイクルを完結させるため、バグや設計上の問題は、発生から非常に短い時間で発見・修正されます。

例えば、ある機能を実装してすぐにユニットテストや結合テストを行うことで、その機能に起因するバグはその日のうちに見つかるかもしれません。また、イテレーションの最後に顧客がレビューすることで、要求仕様とのズレも早期に検知できます。

このように、問題を小さなうちに発見し、すぐに解決するというサイクルを繰り返すことで、問題が雪だるま式に大きくなるのを防ぎます。結果として、プロジェクト全体の品質が向上し、リリース後の重大な障害発生リスクも低減できます。これは、最終的な開発コストの削減にも繋がります。

開発者のモチベーションを維持しやすい

見過ごされがちですが、アジャイル開発は開発チームのエンゲージメントやモチベーションを高める効果も持っています。

アジャイル開発、特にスクラムのような手法では、「自己組織化チーム」という考え方が重視されます。これは、マネージャーが細かく指示を出すのではなく、チームメンバー自身が目標達成のための最適な方法を考え、計画し、実行していくというアプローチです。開発者は「言われたことをやるだけ」の作業者ではなく、プロダクトを成功に導くための当事者として、自律的に動くことが求められます。この裁量権と責任は、開発者の専門性を尊重し、仕事へのやりがいや満足度を大きく向上させます。

また、短いイテGテーションで成果を出し、顧客から直接感謝のフィードバックをもらう機会が多いことも、モチベーション維持に繋がります。自分が作ったものが実際に誰かの役に立っているという実感は、何物にも代えがたい喜びです。

さらに、各イテレーションの最後に行われる「レトロスペクティブ(振り返り)」では、チームでうまくいったこと(Keep)、問題だったこと(Problem)、次に試すこと(Try)などを話し合います。このような継続的なプロセス改善の活動は、チームの学習能力を高め、一体感を醸成する上で非常に重要です。

アジャイル開発のデメリット

アジャイル開発は多くのメリットを持つ強力なアプローチですが、万能の銀の弾丸ではありません。その特性上、いくつかのデメリットや課題も存在します。これらのデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが、アジャイル開発を成功に導く鍵となります。

開発の方向性がぶれやすい

アジャイル開発の最大のメリットである「柔軟性」は、時として諸刃の剣となります。顧客の要望やフィードバックに逐一対応していくうちに、当初目指していたプロダクトの全体像や本質的な価値から、少しずつ方向性がズレていってしまうリスクがあります。

各イテレーションでは目先の機能開発に集中するため、チームメンバーが森(プロダクト全体)を見ずに木(個別の機能)ばかりを見てしまう状態に陥りがちです。顧客からの要望も、必ずしもプロダクト全体の価値向上に繋がるものばかりとは限りません。全ての要望を無秩序に受け入れていると、プロダクトは一貫性のない機能の寄せ集めになってしまい、かえって使いにくくなることさえあります。

【このデメリットへの対策】

この問題を回避するためには、強力なビジョンとリーダーシップを持つ「プロダクトオーナー(PO)」の存在が不可欠です。プロダクトオーナーは、以下の役割を担います。

- 明確なプロダクトビジョンの策定と共有: このプロダクトが「誰の」「どんな課題を解決するのか」という揺るぎない軸を定義し、常にチームとステークホルダーに伝え続けます。

- プロダクトバックログの厳格な管理: 全ての要望やアイデアをプロダクトバックログに集約し、プロダクトビジョンに基づいて厳密に優先順位付けを行います。価値の低い要望や、ビジョンに合致しない要望に対しては、明確に「No」と言うこともプロダクトオーナーの重要な仕事です。

- プロダクトロードマップの作成: 短期的なイテレーションだけでなく、中長期的な視点での開発計画(ロードマップ)を作成し、全体像を可視化します。これにより、チームは現在の作業がプロダクト全体のどの部分に貢献するのかを理解できます。

明確なゴールと判断基準がなければ、アジャイル開発はただの漂流になってしまいます。 常に北極星となるビジョンを掲げ続けることが、方向性のブレを防ぐ最も重要な対策です。

スケジュールや進捗の管理が難しい

ウォーターフォール開発が詳細な計画を立てて進捗を管理するのに対し、アジャイル開発は変化を許容するため、プロジェクト全体の正確な完了時期や総コストを事前に見積もることが非常に困難です。

「このソフトウェアは、いつ、いくらで完成しますか?」という問いに対して、アジャイル開発では「分かりません。しかし、2週間後には最も価値の高いAという機能が動く状態で提供できます」としか答えられない場合があります。これは、予算や納期に厳しい制約があるプロジェクトの管理者や、発注側の企業にとっては大きな不安要素となります。

また、進捗の捉え方も異なります。ウォーターフォールでは「設計工程の80%が完了」といった形で進捗を報告しますが、アジャイルでは「動くソフトウェア」こそが進捗の指標です。そのため、従来の進捗管理手法に慣れている組織では、アジャイル開発の進捗が見えにくいと感じられることがあります。

【このデメリットへの対策】

アジャイル開発におけるスケジュールや進捗の管理には、独自のアプローチが用いられます。

- ベロシティ(Velocity)の計測: ベロシティとは、1回のイテレーションで開発チームが消化できる作業量(ストーリーポイントなどで数値化)を指します。過去数回のイテレーションのベロシティを平均することで、チームの生産性を安定的に計測できます。これにより、「プロダクトバックログに残っている全ての作業を完了するには、あと何回のイテレーションが必要か」という将来予測がある程度可能になります。

- バーンダウンチャート/バーンアップチャートの活用: バーンダウンチャートは、イテレーション期間中の残作業量をグラフで可視化したものです。グラフが順調に右肩下がりになっていれば計画通り、横ばいや上向きになっていれば問題が発生していることを示唆します。バーンアップチャートは、完了した作業量を積み上げていくグラフで、スコープの変更があった場合でも進捗を把握しやすいという特徴があります。これらのチャートをチームで毎日確認することで、進捗を客観的に把握し、問題の早期発見に繋げます。

- リリース計画の柔軟な見直し: 固定的な納期を約束するのではなく、「この予算内で、いつまでに、どこまでの機能が実現可能か」というスコープベースでの計画を立てることが推奨されます。あるいは、「この必須機能群をリリースするには、おおよそこのくらいの期間とコストがかかる見込みです」といった、幅を持たせた予測を提示し、ステークホルダーと合意形成を図ることが重要です。

アジャイル開発の進捗管理は、確定的な未来を予測するものではなく、不確実性を受け入れた上で、現実的な着地点を継続的に探っていくための航海術と考えるのが適切です。

アジャイル開発の代表的な手法5選

アジャイル開発は、特定の単一の手法を指す言葉ではなく、アジャイルソフトウェア開発宣言の価値観と原則に基づいた様々な開発手法の総称です。それぞれの手法には特徴があり、プロジェクトの性質やチームの文化に応じて最適なものが選択されます。ここでは、アジャイル開発の代表的な5つの手法について、その概要と特徴を解説します。

| 手法名 | 主な特徴 | 役割 | イベント | 向いているプロジェクト |

|---|---|---|---|---|

| ① スクラム | タイムボックス(スプリント)、役割・イベント・作成物の定義 | プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チーム | スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、レトロスペクティブ | 複雑で変化の激しいプロダクト開発全般 |

| ② XP | 技術的プラクティスの重視、品質向上 | コーチ、プログラマー、顧客など | イテレーション計画、ペアプログラミング、テスト駆動開発(TDD) | 技術的な要求が高い、品質を最優先するプロジェクト |

| ③ カンバン | ワークフローの可視化、WIP制限、継続的改善 | 特になし(既存の役割を尊重) | 特になし(オンデマンドでタスクを処理) | 運用・保守、タスクの発生が不規則な業務 |

| ④ FDD | 顧客にとっての機能価値(フィーチャー)を重視 | チーフプログラマー、クラスオーナー、ドメインエキスパート | デザイン・バイ・フィーチャー、ビルド・バイ・フィーチャー | 大規模で複雑なシステム、ドメイン知識が重要なプロジェクト |

| ⑤ ASD | 複雑適応システム理論に基づく、学習と適応 | 特になし | 推測、協調、学習の3フェーズ | 非常に不確実性が高く、探索的なR&Dプロジェクト |

① スクラム

スクラムは、現在最も広く普及しているアジャイル開発のフレームワークです。ラグビーのフォーメーション「スクラム」が語源であり、チーム一丸となってゴールを目指すことを特徴とします。複雑な問題に対応しながら、プロダクトの価値を最大化することを目的に設計されています。

スクラムは、以下の3つの要素で構成されています。

- 3つの役割(ロール):

- プロダクトオーナー(PO): プロダクトの価値に責任を持ち、何を作るか(What)を決定します。プロダクトバックログの管理と優先順位付けを行います。

- スクラムマスター: スクラムのプロセスが正しく実践されるようチームを支援し、障害を取り除くサーバントリーダーです。

- 開発チーム: 実際にプロダクトを開発する専門家集団。どう作るか(How)を自己組織的に決定します。

- 5つのイベント:

- スプリント: 1ヶ月以下のタイムボックス(固定期間)。この期間内に価値のあるインクリメント(成果物)を作成します。

- スプリントプランニング: スプリントで何を作るかを計画します。

- デイリースクラム: 毎日15分間の短いミーティングで、進捗の確認と計画の調整を行います。

- スプリントレビュー: スプリントの成果物をステークホルダーにデモし、フィードバックを得ます。

- スプリントレトロスペクティブ: スプリントのプロセスを振り返り、改善点を見つけます。

- 3つの作成物(アーティファクト):

- プロダクトバックログ: プロダクトに必要な機能や要件の優先順位付きリスト。

- スプリントバックログ: スプリントで開発するアイテムのリストと、それを実現するための計画。

- インクリメント: スプリントで完成した、リリース可能なプロダクトの一部。

スクラムは、ルールが明確でありながらも柔軟性が高く、様々な種類のプロジェクトに適用できるため、アジャイル開発を始める際の第一選択肢となることが多い手法です。

② エクストリーム・プログラミング(XP)

エクストリーム・プログラミング(XP)は、特にソフトウェアの品質と開発者の生産性を高めることに焦点を当てたアジャイル開発手法です。名称の「エクストリーム(極端な)」が示す通り、優れたソフトウェア開発の実践(プラクティス)を、可能な限り極端なレベルで適用することを推奨します。

XPは、「コミュニケーション」「シンプル」「フィードバック」「勇気」「尊重」という5つの価値を基礎としており、これらを実現するために19の具体的なプラクティスが提唱されています。代表的なプラクティスには以下のようなものがあります。

- ペアプログラミング: 2人のプログラマーが1台のPCで共同作業します。1人がコードを書き(ドライバー)、もう1人がそれをレビューし、戦略を考えます(ナビゲーター)。これにより、コードの品質向上、知識の共有、集中力の維持が促進されます。

- テスト駆動開発(TDD): 機能のコードを書く前に、その機能が満たすべき仕様を定義するテストコードを先に書きます。そして、そのテストをパスする最小限のコードを実装し、最後にリファクタリング(コードの改善)を行います。これにより、要求仕様の明確化と品質の高いコードの維持が実現されます。

- 継続的インテグレーション(CI): 開発者が行った変更を、頻繁に(1日に何度も)中央のリポジトリに統合し、自動的にビルドとテストを実行します。これにより、統合時の問題を早期に発見し、常に安定した状態を保つことができます。

- リファクタリング: 外部からの振る舞いを変えずに、内部のコード構造を改善し続ける活動です。コードの可読性や保守性を高め、将来の変更を容易にします。

XPは、技術的な卓越性を追求し、高品質なソフトウェアを継続的に提供したいと考えるチームに特に適しています。 スクラムと組み合わせて使われることも多く、スクラムがプロジェクト管理のフレームワークであるのに対し、XPは優れたエンジニアリングの実践集として補完的な役割を果たします。

③ カンバン

カンバンは、もともとトヨタ生産方式で用いられていた、作業のフローを可視化し、最適化するための手法です。アジャイル開発におけるカンバンは、この考え方をソフトウェア開発やナレッジワークに応用したものです。

カンバンの最大の特徴は、「カンバンボード」と呼ばれるボードを使って、タスクのステータス(例:ToDo, In Progress, Done)を可視化する点にあります。チームメンバーは、タスクを表現するカードを、作業の進行に合わせてボード上で移動させていきます。

カンバンは以下の3つの基本原則に基づいています。

- ワークフローの可視化: チームの作業プロセス全体を見える化し、どこにボトルネックがあるかを特定しやすくします。

- 仕掛り中(WIP)の作業を制限する: 各工程で同時に進行できるタスクの数に上限(WIP制限)を設けます。これにより、一つのタスクに集中し、タスクの完了までのリードタイムを短縮します。マルチタスクによる非効率を防ぐ効果があります。

- フローを測定し、改善する: タスクがプロセスを通過する時間(リードタイム、サイクルタイム)を計測し、データを基に継続的にプロセスを改善していきます。

スクラムのように固定されたイテレーション(スプリント)や特定の役割を必要としないため、既存の組織やプロセスに導入しやすいのが利点です。タスクの発生が不定期で、優先順位が頻繁に変わるような運用・保守業務や、ヘルプデスク業務などに特に適しています。

④ ユーザー機能駆動開発(FDD)

ユーザー機能駆動開発(FDD: Feature Driven Development)は、その名の通り、顧客にとって価値のある小さな機能(フィーチャー)を単位として開発を進めていく手法です。特に、大規模で複雑なオブジェクト指向のプロジェクトに適しているとされています。

FDDは、以下の5つの基本活動を反復的に行います。

- 全体モデルの開発: プロジェクトの対象領域(ドメイン)の全体像を把握するためのモデルを作成します。

- フィーチャーリストの作成: 全体モデルを基に、顧客にとって価値のある機能を「<アクション> a/an <結果> <of/from/to/for> a/an <オブジェクト>」という形式でリストアップします。

- フィーチャーごとの計画: フィーチャーリストを基に、どのフィーチャーをいつ開発するかの計画を立てます。

- フィーチャーごとの設計: 担当のプログラマーが、フィーチャーを実現するための詳細な設計を行います。

- フィーチャーごとの構築: 設計に基づいて実装とテストを行い、フィーチャーを完成させます。

FDDは、チーフプログラマーやクラスオーナーといった明確な役割分担を定めており、大規模なチームでも統制を取りやすいのが特徴です。また、フィーチャー単位で進捗を管理するため、プロジェクト全体の進捗状況を正確に把握しやすいというメリットもあります。

⑤ 適応型ソフトウェア開発(ASD)

適応型ソフトウェア開発(ASD: Adaptive Software Development)は、複雑適応システム(Complex Adaptive Systems)の理論を背景に持つアジャイル開発手法です。予測不可能な変化が常態であるような、極めて不確実性の高いプロジェクトにおいて、計画主導ではなく、学習と適応を繰り返すことでゴールを目指します。

ASDは、「推測(Speculate)」「協調(Collaborate)」「学習(Learn)」という3つのフェーズを繰り返すことで開発を進めます。

- 推測 (Speculate): 完璧な計画を立てることは不可能であると割り切り、ミッション(使命)に基づいて、ありうる可能性を推測し、大まかな計画を立てます。これは確定的な計画ではなく、あくまで仮説です。

- 協調 (Collaborate): 多様なスキルや知識を持つメンバーが協力し、仮説に基づいてソフトウェアを開発します。信頼とコミュニケーションに基づいたチームワークが不可欠です。

- 学習 (Learn): 作成したソフトウェアのコンポーネントをレビューし、顧客からのフィードバックを得ることで、当初の推測(仮説)が正しかったかを検証します。この学習サイクルを通じて得られた知見を基に、次のサイクルの「推測」をより精度の高いものにしていきます。

ASDは、具体的なプラクティスを厳密に定義するのではなく、変化の激しい環境で生き残るためのマインドセットや哲学を提示するものです。前例のない新製品開発や、研究開発(R&D)のような、ゴール自体が明確でない探索的なプロジェクトに適しています。

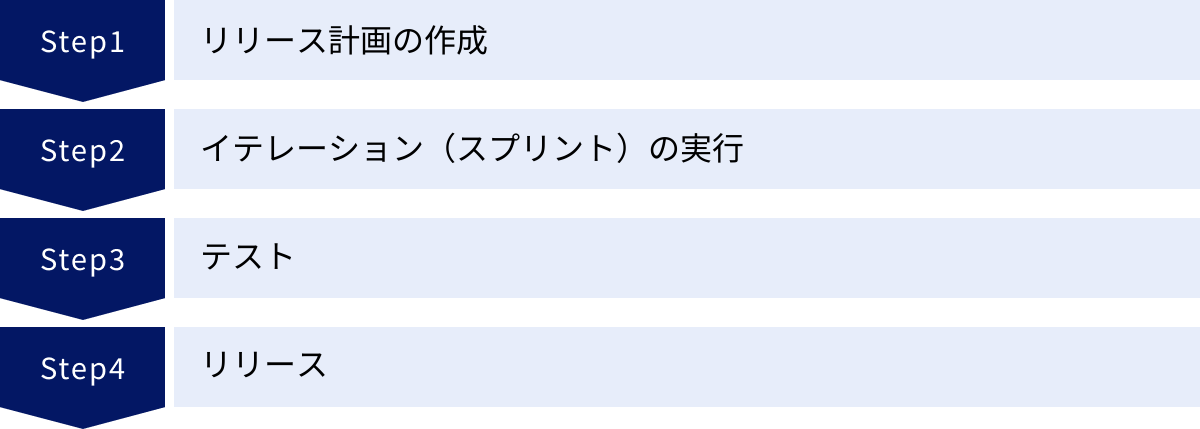

アジャイル開発の進め方

アジャイル開発の進め方は、採用する手法(スクラム、カンバンなど)によって細部が異なりますが、その根底には共通する基本的なフローが存在します。ここでは、特定のフレームワークに寄りすぎず、一般的なアジャイル開発がどのようなステップで進められていくのかを、大きく4つのフェーズに分けて解説します。

リリース計画の作成

アジャイル開発は無計画に進めるわけではありません。プロジェクトの開始にあたり、まずは中長期的な視点での「リリース計画」を立てます。これは、ウォーターフォール開発のような詳細で固定的な計画とは異なり、あくまで現時点での見通しであり、状況に応じて柔軟に変更されることが前提となります。

このフェーズの主な活動は以下の通りです。

- プロダクトビジョンの確立: まず、このプロダクトが「誰の、どのような課題を解決し、どのような価値を提供するのか」という根本的なビジョンを明確にします。このビジョンは、プロジェクト全体を通してチームが進むべき方向を示す北極星の役割を果たします。プロダクトオーナーが中心となって、全てのステークホルダーと合意形成を図ります。

- プロダクトロードマップの作成: プロダクトビジョンを実現するために、今後3ヶ月〜1年程度の期間で、どのような機能を、どのような順番でリリースしていくかという大まかな道筋を描きます。例えば、「第1四半期には基本的な購入機能をリリース」「第2四半期には検索機能とレコメンド機能を強化」といった具合です。ロードマップは、ビジネス戦略と連動したものであり、市場の変化に応じて見直されます。

- プロダクトバックログの初期作成: ビジョンとロードマップに基づき、現時点で考えられる全ての機能、要件、改善点、修正項目などを「プロダクトバックログ」としてリストアップします。この時点では、各項目は粗い粒度で構いません。重要なのは、プロダクトオーナーがビジネス価値に基づいて、これらの項目に初期的な優先順位を付けておくことです。このバックログが、今後の開発作業の源泉となります。

このリリース計画によって、チームはこれから始まる長い旅の地図とコンパスを手に入れることができます。

イテレーション(スプリント)の実行

リリース計画が立ったら、いよいよアジャイル開発の中核である「イテレーション(スプリント)」のサイクルが始まります。イテレーションは、通常1〜4週間の固定された短い期間で、この中で「計画→設計→実装→テスト」という一連の開発活動を完結させます。

イテレーションのサイクルは、おおよそ以下のように進みます。

- イテレーション計画ミーティング: イテレーションの最初に、チーム全員でミーティングを行います。プロダクトオーナーが、プロダクトバックログの中から今回取り組むべき優先度の高い項目を提示します。開発チームは、それらの項目をどの程度実現できるかを見積もり、そのイテレーションで達成すべきゴール(イテレーションゴール)と、具体的な作業リスト(イテレーションバックログ)を決定します。

- 日々の開発作業: 計画に基づき、開発チームは設計、実装、テストといった作業を進めます。アジャイル開発では、多くの場合、毎日短時間(15分程度)の「デイリースタンドアップミーティング(朝会)」を実施します。ここでは、各メンバーが「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること(障害)」を簡潔に共有し、チーム全体の進捗を確認し、問題を早期に発見・解決します。

- 継続的なコミュニケーション: 開発期間中、開発者はプロダクトオーナーや他のチームメンバーと常に密なコミュニケーションを取ります。仕様に不明な点があれば、すぐにプロダクトオーナーに確認し、認識のズレを防ぎます。

この短いサイクルを繰り返すことで、チームはリズムよく開発を進め、着実に価値を生み出していきます。

テスト

品質はアジャイル開発において非常に重要な要素です。「後から品質を作り込む」のではなく、「開発プロセス全体を通じて品質を組み込む」という考え方が基本となります。テストは、開発の最終工程ではなく、日々の開発活動と一体化したものとして扱われます。

アジャイル開発におけるテスト活動には、以下のような特徴があります。

- テストの自動化: 短いサイクルで頻繁にリリースを行うためには、手動でのテストには限界があります。そのため、ユニットテスト、結合テスト、UIテストなど、様々なレベルでのテスト自動化が積極的に推進されます。これにより、コードの変更が既存の機能に悪影響(デグレード)を与えていないかを、迅速かつ確実に検証できます。

- テスト駆動開発(TDD)やビヘイビア駆動開発(BDD): XPのプラクティスでも紹介されたTDD(テストを先に書く)や、システムの「振る舞い」に着目してテストを記述するBDDなどの手法を用いることで、バグの混入を防ぎ、要求仕様を満たした高品質なソフトウェアを効率的に開発します。

- 探索的テスト: 自動テストだけではカバーしきれない、予期せぬ使い方や複雑なシナリオを検証するために、テスターが自身の経験と直感に基づいて自由にソフトウェアを操作し、問題点を発見する「探索的テスト」も重要な役割を果たします。

イテレーションの完了条件として、「テストが完了し、品質基準を満たしていること」が明確に定義されるのが一般的です(これを「完成の定義(Definition of Done)」と呼びます)。

リリース

イテレーションが完了すると、そこには「リリース可能な状態のソフトウェア(Potentially Shippable Increment)」が完成しています。これを実際に顧客や市場に提供する活動が「リリース」です。

アジャイル開発におけるリリース戦略は、プロジェクトの性質によって様々です。

- イテレーションごとのリリース: 各イテレーションの成果物を、その都度本番環境にリリースするアプローチです。SaaS(Software as a Service)のようなWebサービスでよく見られ、新機能を素早くユーザーに届け、フィードバックを得ることができます。

- 複数のイテレーションをまとめたリリース: いくつかのイテレーションをまとめて、ある程度の機能群が完成したタイミングでリリースするアプローチです。モバイルアプリのバージョンアップや、パッケージソフトウェアのマイナーアップデートなどがこれに該当します。

どちらの戦略を取るにせよ、リリース作業を迅速かつ安全に行うために、継続的インテグレーション(CI)/継続的デリバリー(CD)の仕組みを構築することが強く推奨されます。CI/CDパイプラインを整備することで、コードの変更からテスト、ビルド、デプロイ(配備)までの一連のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを排除して、いつでも好きな時にリリースできる状態を維持することができます。

リリース後は、顧客からのフィードバックや利用状況のデータを収集し、それを次のリリース計画やプロダクトバックログの優先順位付けに反映させていきます。アジャイル開発は、この「リリース→学習→改善」のループを回し続けることで、プロダクトを継続的に進化させていくプロセスなのです。

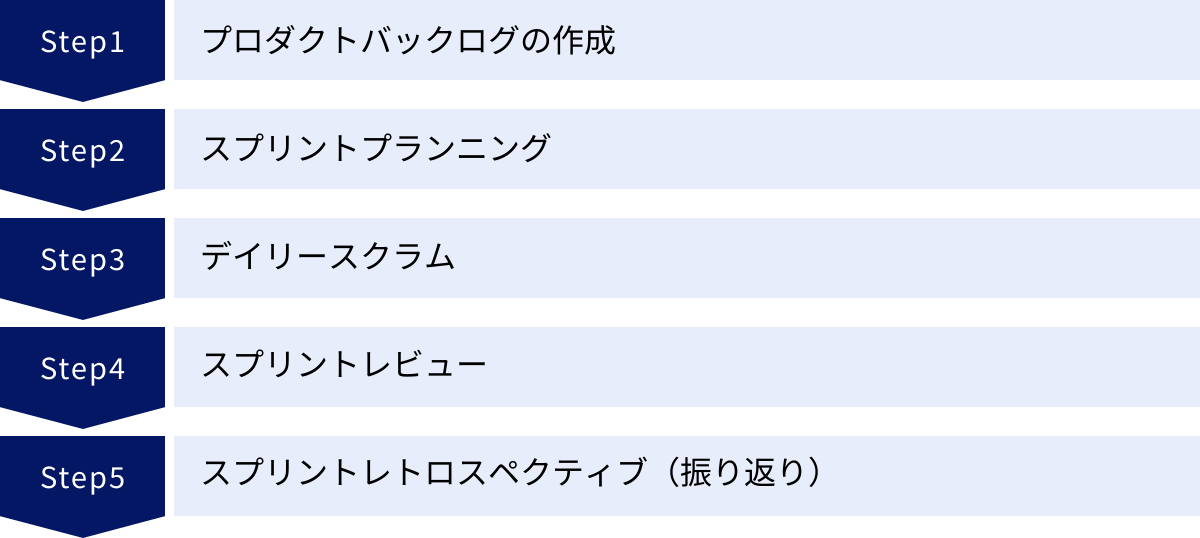

【スクラム】具体的なプロセスの例

アジャイル開発の数ある手法の中でも、最も広く採用されている「スクラム」について、その具体的なプロセスをもう少し詳しく見ていきましょう。スクラムは、一連の決められた「イベント」を「スプリント」と呼ばれる短い期間で繰り返すことで、プロジェクトを進行させます。ここでは、一つのスプリントがどのように流れ、どのような活動が行われるのかを順を追って解説します。

プロダクトバックログの作成

全てのスクラムプロジェクトは、「プロダクトバックログ」から始まります。これは、そのプロダクトが持つべき機能、要件、改善、修正などを網羅した、優先順位付きのリストです。プロダクトバックログは一度作ったら終わりではなく、ビジネス環境や顧客からのフィードバックに応じて、常に更新され続ける「生きたドキュメント」です。

- 責任者: プロダクトバックログの作成と管理の全責任を負うのはプロダクトオーナー(PO)です。POは、ステークホルダー(経営層、営業、顧客など)からの要望を集め、プロダクトのビジョンと照らし合わせながら、何が最もビジネス価値が高いかを判断し、リストの並び順を決定します。

- 記述形式: 各項目(プロダクトバックログアイテム:PBI)は、ユーザーストーリーという形式で記述されることがよくあります。ユーザーストーリーは、「<役割>として、<目的>のために、<機能>が欲しい」というシンプルな構文で、技術的な仕様ではなく、ユーザーの視点からその機能の価値を表現します。

- (例)「ECサイトの利用者として、欲しい商品を簡単に見つけるために、キーワードで商品を検索できる機能が欲しい」

- リファインメント(グルーミング): プロダクトバックログは、定期的にリファインメント(手入れ)を行う必要があります。これは、優先度の高いアイテムについて、開発チームとPOが対話し、内容をより具体的にしたり、見積もりを行ったり、大きなアイテムを小さなアイテムに分割したりする活動です。これにより、次のスプリントプランニングをスムーズに進めることができます。

スプリントプランニング

「スプリントプランニング」は、これから始まるスプリントの作業を計画するためのイベントです。スプリントの期間が2週間の場合、プランニングには最大4時間程度の時間をかけます。このイベントには、スクラムチーム全員(PO、スクラムマスター、開発チーム)が参加します。

スプリントプランニングは、主に2つのパートで構成されます。

- パート1:WHAT(何を)作るか?

- POが、プロダクトバックログの上位から、今回のスプリントで実現したいアイテムを開発チームに提示します。

- チーム全員で、これらのアイテムがプロダクト全体にとってどのような価値を持つのかを議論し、今回のスプリントで達成すべき目標である「スプリントゴール」を設定します。スプリントゴールは、チームが集中し、一体感を持つための重要な指針となります。(例:「ユーザーが商品の検索から購入までを完結できる」)

- パート2:HOW(どうやって)作るか?

- スプリントゴールを達成するために、開発チームはPOが提示したプロダクトバックログアイテムの中から、自分たちがこのスプリントで完成できると判断した量のアイテムを選択します。

- 選択した各アイテムを、実際に開発するための具体的なタスク(設計、コーディング、テストなど)に分解します。このタスクのリストが「スプリントバックログ」となります。スプリントバックログは、開発チーム自身が管理し、どのように作業を進めるかの計画を立てます。

このイベントが終わると、チームは明確なゴールと具体的な計画を持ってスプリントを開始することができます。

デイリースクラム

スプリントが始まると、開発チームは毎日、同じ時間、同じ場所で「デイリースクラム」(またはデイリースタンドアップ)と呼ばれる短いミーティングを行います。

- 目的: デイリースクラムの目的は、進捗を報告することではなく、スプリントゴール達成に向けた計画を日々調整し、障害物を特定することです。

- 時間と形式: 15分以内のタイムボックスで行われます。時間を守るために、立ったまま行うことも推奨されます。参加者は開発チームのメンバーで、スクラムマスターは進行を助け、POは任意で参加できます。

- 3つの質問: 各メンバーは、以下の3つの質問に簡潔に答えます。

- 昨日、スプリントゴールの達成のために何をしたか?

- 今日、スプリントゴールの達成のために何をするか?

- 何か障害(困っていること)はあるか?

- 障害への対応: もし誰かが障害を報告した場合、その場で解決策を議論するのではなく、デイリースクラムの後に必要なメンバーだけで別途集まり、解決にあたります。スクラムマスターは、チームが自力で解決できない障害を取り除く責任を持ちます。

デイリースクラムは、チーム内のコミュニケーションを促進し、問題の早期発見と迅速な対応を可能にする、スクラムのリズムを作る重要な心臓部です。

スプリントレビュー

スプリントの最終日には「スプリントレビュー」が開催されます。これは、スプリントの成果を披露し、フィードバックを得るための重要なイベントです。

- 目的: スプリントで完成した「インクリメント」(動くソフトウェア)をステークホルダー(PO、経営層、顧客など)にデモンストレーションし、それに対するフィードバックを収集することが目的です。このフィードバックは、次のスプリントで何を作るべきかを決定するための貴重な情報となります。

- 参加者: スクラムチーム全員と、招待されたステークホルダーが参加します。

- 内容:

- POがスプリントゴールと完成したプロダクトバックログアイテムを説明します。

- 開発チームが、実際に動作するインクリメントをデモします。スライドではなく、本物のソフトウェアを動かして見せることが重要です。

- 参加者全員で、デモの内容について質疑応答やディスカッションを行います。

- POは、収集したフィードバックを基に、プロダクトバックログを見直し、必要であれば優先順位を変更します。

スプリントレビューは、形式的な報告会ではなく、プロダクトの将来について協調的に話し合うためのワーキングセッションです。

スプリントレトロスペクティブ(振り返り)

スプリントの最後のイベントが「スプリントレトロスペクティブ(振り返り)」です。スプリントレビューが「プロダクト(What)」についてレビューする場であるのに対し、レトロスペクティブは「プロセス(How)」について振り返る場です。

- 目的: チームがより効果的で、より楽しく仕事ができるようになるために、継続的な改善の機会を見つけることが目的です。

- 参加者: PO、スクラムマスター、開発チームのスクラムチーム全員が参加します。ステークホルダーは参加せず、チームメンバーが心理的に安全な環境で率直な意見を交換できることが重要です。

- 進め方: スクラムマスターがファシリテーターとなり、以下のようなテーマで話し合います。

- 今回のスプリントでうまくいったこと(Keep)

- 問題だったこと、改善できること(Problem)

- 次に挑戦してみたいこと(Try)

(このフレームワークはKPTと呼ばれ、広く使われています)

- 成果: チームは、話し合いの中から具体的な改善アクションを1〜2個選び、次のスプリントで実践することを約束します。例えば、「タスクの見積もり精度を上げるために、プランニングポーカーを導入してみよう」「障害が発生したら、すぐにSlackの専用チャンネルで共有しよう」といった具体的なアクションです。

このレトロスペクティブこそが、スクラムチームを「学習する組織」へと進化させ、長期的に高いパフォーマンスを維持するためのエンジンとなります。

アジャイル開発が向いているプロジェクト

アジャイル開発は強力なアプローチですが、どのようなプロジェクトにも適しているわけではありません。その特性を最も活かせるのは、「不確実性」が高いプロジェクトです。ここでは、アジャイル開発が特に効果を発揮するプロジェクトのタイプを2つ紹介します。

仕様や要件の変更が予想されるプロジェクト

プロジェクトの進行中に、仕様や要件が変更されることがほぼ確実な場合、アジャイル開発は最適な選択肢となります。ウォーターフォール開発では、このような変更は「計画からの逸脱」と見なされ、大きな手戻りコストを発生させますが、アジャイル開発では「学習と適応の機会」としてプロセスに組み込まれています。

具体的には、以下のようなプロジェクトが該当します。

- 市場投入までのスピードが重視されるプロジェクト:

競合他社に先駆けてサービスを市場に投入したい場合、完璧な製品を時間をかけて作るよりも、まずはMVP(Minimum Viable Product: 実用最小限の製品)を迅速にリリースし、市場の反応を見ながら改善していくアプローチが有効です。アジャイル開発の短いイテレーションは、この「Time to Market」の短縮に大きく貢献します。 - ユーザーの反応を見ながら改善したいWebサービスやアプリ:

実際にユーザーに使ってもらわなければ、本当に価値のある機能は何かを正確に知ることは困難です。アジャイル開発では、短いサイクルで新機能をリリースし、A/Bテストや利用状況のデータ分析、ユーザーインタビューなどから得られる定性的・定量的なフィードバックを、次の開発サイクルに素早く反映させることができます。これにより、データに基づいた継続的なプロダクト改善が可能になります。 - ビジネス環境の変化が激しい分野のプロジェクト:

法改正が頻繁に行われる業界や、テクノロジーのトレンドが急速に変わる分野での開発では、初期の計画がすぐに陳腐化してしまう可能性があります。アジャイル開発は、このような外部環境の変化にも柔軟に対応し、常に最新の状況に合わせたプロダクトを提供し続けることができます。

これらのプロジェクトに共通するのは、「最初から正解が分かっていない」という点です。アジャイル開発は、この不確実性を乗りこなし、探索的に正解を見つけていくための航海術と言えるでしょう。

前例のない新しいサービスの開発

世の中にまだ存在しない、全く新しいサービスやプロダクトをゼロから生み出すプロジェクトも、アジャイル開発が非常に向いています。このようなプロジェクトでは、そもそもどのような機能が必要で、ユーザーがそれをどう受け入れるかが全くの未知数です。

- 要求が固まっていない、探索的なプロジェクト:

「何か革新的なものを作りたい」というアイデアはあるものの、具体的な要求仕様が曖昧な場合があります。このようなケースでウォーターフォール開発を試みると、要件定義のフェーズが終わらず、プロジェクトが全く前に進まないという事態に陥りがちです。

アジャイル開発であれば、まずは核となる仮説(コアアイデア)を基に、最小限のプロトタイプを迅速に作成します。そして、それを実際に触れる形でステークホルダーや潜在的なユーザーに見せることで、具体的な議論を喚起し、要求を徐々に明確にしていくことができます。 - 技術的な実現可能性が不明な研究開発(R&D)要素の強いプロジェクト:

新しい技術を採用する場合や、技術的に非常にチャレンジングな課題に取り組む場合、その実現可能性(フィジビリティ)を事前に完全に見通すことは困難です。アジャイル開発では、リスクの高い技術要素を検証するための小さな実験(スパイク)をイテレーションに組み込むことができます。これにより、早い段階で技術的な実現可能性を確認し、もし実現不可能であれば、早期に代替案を検討したり、プロジェクトの方向性を転換したりといった判断を下すことができます。これは、「早く失敗し、早く学ぶ」というアジャイルの重要な原則の実践です。

前例のない挑戦には、失敗がつきものです。アジャイル開発は、失敗を許容し、そこから得られる学びを次に活かすことで、大きな成功へと繋げていくためのフレームワークなのです。

アジャイル開発が向いていないプロジェクト

一方で、アジャイル開発の特性が合わず、むしろ従来型のウォーターフォール開発の方が適しているプロジェクトも存在します。アジャイル開発を無理に適用すると、かえって混乱を招き、プロジェクトが失敗に終わる可能性もあります。ここでは、アジャイル開発が向いていない代表的なプロジェクトのタイプを2つ紹介します。

仕様や要件が明確に決まっている大規模開発

プロジェクトの開始時点で、作るべきものの仕様や要件が完全に確定しており、今後変更される可能性が極めて低い場合は、ウォーターフォール開発の方が効率的な場合があります。

特に、以下のような特徴を持つ大規模プロジェクトでは、ウォーターフォール開発の計画性や文書化の厳密さがメリットとして機能します。

- 公共システムや金融機関の基幹システム:

これらのシステムは、法律や規制によって機能が厳密に定められていることが多く、高い品質と信頼性が求められます。開発途中で仕様が頻繁に変わることは考えにくく、むしろ初期に立てた厳密な計画と設計に基づいて、体系的に開発・テストを進める方が、品質を担保しやすくなります。各工程で作成される詳細なドキュメントは、後の保守・運用や、監査への対応においても不可欠です。 - ハードウェアが絡む組み込みシステムの開発:

ハードウェアの製造スケジュールと密接に連携する必要がある組み込みソフトウェアの開発では、ソフトウェアの仕様を途中で頻繁に変更することは困難です。ハードウェアの設計が完了した後に、その仕様に合わせてソフトウェアを開発する、という直線的なプロセスの方が適している場合が多くあります。 - 予算と納期が厳格に固定されているプロジェクト:

アジャイル開発のデメリットとして、全体のコストや納期の事前見積もりが難しい点が挙げられます。もし発注者との契約で、「この金額で、この日までに、この仕様のものを納品する」ということが厳密に定められている場合、変更を許容するアジャイル開発のアプローチは契約条件と相性が悪い可能性があります。ウォーターフォール開発のように、最初に詳細な計画を立て、その計画に対する進捗を管理していく方が、契約を遵守しやすいと言えます。

これらのプロジェクトに共通するのは「不確実性が低い」という点です。ゴールが明確に見えているのであれば、そこに一直線に向かうウォーターフォール開発の方が、最短距離で到達できる可能性が高いのです。

顧客の協力が得られないプロジェクト

アジャイル開発の成功は、開発チームと顧客(あるいはその代理人であるプロダクトオーナー)との密な連携と協調なくしてはありえません。アジャイルソフトウェア開発宣言にも「契約交渉よりも顧客との協調を」「ビジネス側の人と開発者は、プロジェクトを通じて毎日一緒に働かなければなりません」とある通り、顧客は単なる発注者ではなく、プロダントを共に作り上げるチームの一員として振る舞うことが求められます。

したがって、以下のような状況では、アジャイル開発の導入は非常に困難です。

- 顧客が開発プロセスへの参加に非協力的な場合:

プロダクトオーナーが多忙でスプリントプランニングやレビューに参加できない、フィードバックを求めても迅速な返答が得られない、といった状況では、アジャイル開発のサイクルはうまく回りません。開発チームは、何を作るべきかの判断ができずに手待ちになったり、間違った方向に進んでしまったりするリスクが高まります。 - 請負契約で、発注側が「丸投げ」を望んでいる場合:

「仕様書を渡すから、あとは期日までに作っておいて」というスタンスの顧客に対してアジャイル開発を提案しても、受け入れられる可能性は低いでしょう。頻繁なミーティングやデモンストレーションは、顧客にとって負担と見なされてしまうかもしれません。このような場合は、要件を全て最初に確定させる請負契約型のウォーターフォール開発の方が、双方にとってストレスの少ない関係を築ける可能性があります。

アジャイル開発を導入する前には、開発手法について顧客の十分な理解を得て、プロジェクト期間を通して継続的に協力してもらえる体制を構築できるかを慎重に見極める必要があります。もしそれが難しいのであれば、他の開発モデルを検討するべきでしょう。

アジャイル開発を成功させるための3つのポイント

アジャイル開発の手法やプロセスを導入するだけでは、プロジェクトの成功は保証されません。その思想を正しく理解し、成功のための重要な要素を実践することが不可欠です。ここでは、アジャイル開発を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

① チーム内の情報共有を徹底する

アジャイル開発では、チームメンバー一人ひとりが自律的に動きながらも、常に全員が同じ方向を向いている必要があります。これを実現するためには、透明性の高い、円滑な情報共有の仕組みが欠かせません。

- 定例イベントの活用: スクラムにおけるデイリースクラム、スプリントレビュー、レトロスペクティブなどの定例イベントは、形式的に行うのではなく、情報共有と認識合わせのための重要なコミュニケーションの場として最大限に活用することが重要です。特にデイリースクラムは、チームの現状をリアルタイムで同期し、問題を早期に発見するための生命線です。

- コミュニケーションツールの活用: 対面での会話が最も効果的ですが、リモートワークが普及した現代では、ツールの活用も不可欠です。SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットツールを使い、気軽に質問や相談ができる雰囲気を作ることが大切です。特定の話題に関する議論は専用のチャンネルで行うなど、情報が整理され、後から追いやすいように工夫することも有効です。

- 情報の可視化: タスクの進捗状況(カンバンボード)、プロダクトバックログ、バーンダウンチャート、チームのルールや決定事項などは、物理的なホワイトボードやTrello、Jiraのようなツールを使って、常にチーム全員が見える状態にしておきましょう。情報がオープンにされていることで、メンバーは「今、チーム全体がどのような状況か」を直感的に把握でき、自律的な判断や行動が促されます。

「知っているだろう」「言わなくても分かるだろう」という思い込みは、アジャイルチームにとって最大の敵です。過剰なくらいに情報共有を徹底する文化を醸成することが、成功への第一歩となります。

② 顧客との協力体制を構築する

アジャイル開発は、開発チームだけで完結するものではありません。顧客(またはプロダクトオーナー)がチームの重要な一員として、開発プロセスに深く関与することが成功の絶対条件です。

- プロダクトオーナーの役割の重要性: 成功するアジャイルチームには、必ず強力なプロダクトオーナー(PO)が存在します。POは、プロダクトのビジョンを明確に示し、ビジネス価値に基づいた意思決定を下し、開発チームを正しい方向に導く羅針盤の役割を担います。開発チームは、このPOを全面的に信頼し、尊重する必要があります。逆にPOは、開発チームの専門性を信頼し、技術的な判断(How)についてはチームに委任することが求められます。

- 継続的なフィードバックループの確立: スプリントレビューなどを通じて、定期的かつ早期に顧客からのフィードバックを得られる仕組みを構築することが不可欠です。フィードバックは、批判ではなく、プロダクトをより良くするための貴重な贈り物として受け止めるマインドセットがチーム全体に必要です。顧客側にも、率直な意見を気兼ねなく言えるような、心理的安全性の高い関係を築く努力が求められます。

- 期待値の調整と合意形成: アジャイル開発は、ウォーターフォール開発とは前提が異なることを、プロジェクト開始前に顧客と十分にすり合わせ、理解を得ておく必要があります。「最初に決めた仕様通りには進まないこと」「全体の正確な納期は約束できないこと」「その代わり、常に最も価値の高いものから提供し、変化に柔軟に対応できること」といったアジャイル開発の特性について合意形成を図ることで、後のトラブルを防ぐことができます。

顧客を「発注者」ではなく「パートナー」として巻き込み、One Teamとしての協力体制を築くことが、プロダクトの価値を最大化する鍵となります。

③ 便利なツールを活用して進捗を可視化する

アジャイル開発の透明性と効率性を高める上で、適切なツールの活用は非常に有効です。ツールはあくまでチームを補助するものですが、うまく使えばコミュニケーションコストを削減し、進捗管理を容易にしてくれます。

- タスク管理・プロジェクト管理ツール: カンバンボードやバックログ管理、バーンダウンチャートの自動生成など、アジャイル開発に必要な機能を提供するツールは数多く存在します。JiraやTrello、Backlogなどが有名です。これらのツールを使うことで、誰が何に取り組んでいて、プロジェクト全体がどのような状況にあるのかを、メンバーがいつでもどこでも確認できます。これにより、進捗の可視化と透明性の確保が実現されます。

- バージョン管理システム: Gitに代表されるバージョン管理システムは、複数人でのソースコードの共同編集を円滑にし、変更履歴を管理するために必須のツールです。GitHubやGitLabのようなプラットフォームを使えば、コードレビューや継続的インテグレーション(CI)との連携も容易になります。

- 情報共有ツール(Wiki): ConfluenceやNotionなどのWikiツールは、チームのルール、設計思想、議事録、技術情報といった、フロー情報ではないストック情報を整理・蓄積するのに役立ちます。これにより、チームの知識が属人化するのを防ぎ、新しいメンバーが参加した際にもスムーズなキャッチアップが可能になります。

重要なのは、ツールを導入することが目的化しないように注意することです。ツールの機能にチームのプロセスを無理に合わせるのではなく、チームのやりたいことを実現するために、どのツールが最も適しているかという視点で選定し、柔軟に活用していくことが成功のポイントです。

アジャイル開発で使えるおすすめツール

アジャイル開発を効率的に進めるためには、チームのコラボレーションを促進し、プロジェクトの状況を可視化するツールの活用が効果的です。ここでは、世界中のアジャイルチームで広く利用されている代表的なツールを4つ紹介します。それぞれのツールの特徴を理解し、自分のチームに合ったものを選んでみましょう。

| ツール名 | 提供元 | 主な特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| Jira | Atlassian | 高機能、カスタマイズ性、大規模開発向け。スクラム・カンバン両対応。 | 無料プランあり、有料プランはユーザー数に応じた課金。 |

| Trello | Atlassian | シンプル、直感的、カンバン方式に特化。個人タスク管理から小規模チームまで。 | 無料プランあり、有料プランは機能に応じた課金。 |

| Backlog | Nulab | 日本製、シンプルで分かりやすいUI。非エンジニアでも使いやすい。 | 無料プランあり、有料プランはストレージ容量やプロジェクト数に応じた課金。 |

| Redmine | オープンソース | 無料で利用可能、自社サーバーに構築。プラグインによる高い拡張性。 | 無料(サーバー運用コストは別途必要)。 |

Jira

Jira(ジラ)は、オーストラリアのAtlassian社が開発・提供する、アジャイル開発チーム向けのプロジェクト管理ツールです。世界で最も利用されているアジャイルツールの一つであり、事実上のデファクトスタンダードと言っても過言ではありません。

- 主な特徴:

- スクラムとカンバンの両方に対応: プロジェクトの種類に応じて、スクラムボードやカンバンボードを柔軟に使い分けることができます。

- 豊富な機能と高いカスタマイズ性: バックログ管理、スプリント計画、バーンダウンチャート、ベロシティレポートなど、アジャイル開発に必要な機能が網羅されています。また、課題(チケット)の項目やワークフローを、プロジェクトの要件に合わせて細かくカスタマイズできるのが最大の強みです。

- 強力な連携機能: 同社が提供するドキュメント管理ツール「Confluence」や、バージョン管理プラットフォーム「Bitbucket」とシームレスに連携し、開発プロセス全体を一元管理できます。

- 向いているチーム:

機能が豊富な分、習熟にはある程度の学習コストがかかります。そのため、本格的にアジャイル開発に取り組む中〜大規模な開発チームや、複雑なワークフロー管理が必要なプロジェクトに特に適しています。

(参照:Atlassian公式サイト)

Trello

Trello(トレロ)もJiraと同じくAtlassian社が提供するツールですが、その思想は対照的です。シンプルさと直感的な操作性を追求した、カンバン方式のタスク管理ツールです。

- 主な特徴:

- カンバンボードに特化: 「ボード」「リスト」「カード」という3つの要素だけで構成されており、付箋を貼ったり剥がしたりするような感覚で、誰でも簡単にタスク管理を始められます。

- 視覚的で分かりやすい: タスク(カード)の進捗状況が、ボード上で一目瞭然です。ドラッグ&ドロップでカードを移動させるだけでステータスを更新できるため、日々の運用が非常に軽快です。

- 豊富なPower-Up(拡張機能): カレンダー表示、投票機能、外部サービス連携など、様々な拡張機能(Power-Up)を追加することで、シンプルな基本機能に加えてチームに必要な機能をカスタマイズできます。

- 向いているチーム:

アジャイル開発の導入初期のチームや、小規模なプロジェクト、非エンジニアのメンバーが多いチームに最適です。個人のタスク管理(ToDoリスト)から、チームでのシンプルなプロジェクト管理まで、幅広い用途で手軽に利用できます。

(参照:Atlassian Trello公式サイト)

Backlog

Backlog(バックログ)は、日本の株式会社Nulabが開発・提供するプロジェクト管理・タスク管理ツールです。日本の商習慣や文化に合わせて設計されており、IT業界だけでなく、広告、製造、出版など、様々な業種のチームで利用されています。

- 主な特徴:

- シンプルで親しみやすいUI: 専門用語が少なく、直感的に操作できるユーザーインターフェースが特徴です。エンジニア以外の職種(ディレクター、デザイナー、マーケターなど)のメンバーでも、抵抗なく使い始めることができます。

- タスク管理とバージョン管理の連携: プロジェクト管理機能に加えて、Git/Subversionのホスティング機能を内包しています。これにより、ソースコードの変更(コミット)と関連するタスク(課題)を紐付けて管理できます。

- コミュニケーションを促進する機能: Wiki機能による情報共有や、タスクへのコメント機能が充実しており、ツール上で活発なコミュニケーションを促進します。

- 向いているチーム:

エンジニアと非エンジニアが混在するチームや、海外製のツールに馴染めないチームにおすすめです。シンプルさを保ちつつ、プロジェクト管理に必要な機能がバランス良くまとまっています。

(参照:株式会社Nulab Backlog公式サイト)

Redmine

Redmine(レッドマイン)は、オープンソース(OSS)で提供されているプロジェクト管理ソフトウェアです。オープンソースであるため、ライセンス費用がかからず、誰でも無料で利用できます。

- 主な特徴:

- 無料で利用可能: ライセンス費用は無料ですが、自社でサーバーを構築・運用・保守する必要があります。クラウドサービス版を提供しているベンダーも存在します。

- 高い拡張性: 豊富なプラグインがコミュニティによって開発・公開されており、これらを導入することで、カンバン機能、ガントチャート機能の強化、工数管理など、自社のニーズに合わせて機能を大幅に拡張できます。

- 多機能性: チケット(課題)管理、ガントチャート、カレンダー、Wiki、フォーラム、リポジトリ連携など、プロジェクト管理に必要な多くの機能を標準で備えています。

- 向いているチーム:

自社でサーバーを管理できる技術力があり、コストを抑えたいチームや、独自の要件に合わせて細かくカスタマイズしたいチームに適しています。初期設定や運用には専門知識が必要ですが、その分、自由度の高い環境を構築できます。

(参照:Redmine.JP)

まとめ

本記事では、現代のソフトウェア開発において不可欠なアプローチとなっている「アジャイル開発」について、その基本的な概念から具体的な手法、成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- アジャイル開発とは、「変化への迅速な対応」を目的とした開発思想の総称であり、短い開発サイクル(イテレーション)を反復することで、プロダクトの価値を継続的に高めていきます。

- ウォーターフォール開発が「計画」を重視するのに対し、アジャイル開発は「個人と対話」「動くソフトウェア」「顧客との協調」「変化への対応」により価値を置きます。

- アジャイル開発には、開発スピードの向上、仕様変更への柔軟な対応、プロダクト価値の最大化、リスク軽減といった多くのメリットがあります。

- 一方で、開発の方向性がぶれやすい、進捗管理が難しいといったデメリットも存在し、強力なプロダクトオーナーの存在や、ベロシティなどの管理手法で対策する必要があります。

- 代表的な手法として、スクラム、XP、カンバンなどがあり、プロジェクトの特性に応じて使い分けることが重要です。

- アジャイル開発を成功させるには、チーム内の情報共有、顧客との協力体制の構築、そして適切なツールの活用が鍵となります。

アジャイル開発は、単なる開発手法やプロセスではありません。それは、不確実性を受け入れ、失敗から学び、顧客と共に価値を創造し続けるための「文化」であり「マインドセット」です。

ビジネス環境の変化がますます加速するこれからの時代において、アジャイルな思考と実践能力は、業界を問わずあらゆる組織にとっての競争力の源泉となるでしょう。この記事が、アジャイル開発という新たな航海術を学び、実践するための一助となれば幸いです。