現代のビジネス環境において、IT(情報技術)の活用は企業の競争力を左右する極めて重要な要素です。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、業務効率化、新たなビジネスモデルの創出など、ITが果たす役割はますます多様化・複雑化しています。しかし、多くの企業では「何から手をつければ良いかわからない」「最新技術をどう活用すれば良いか判断できない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった課題を抱えています。

このような経営課題をITの力で解決へと導く専門家が「ITコンサルタント」であり、彼らが所属するのが「ITコンサルティング会社」です。

本記事では、ITコンサルティングの基本的な役割から、具体的な業務内容、活用するメリット・デメリット、費用相場までを網羅的に解説します。さらに、自社の課題や目的に合った最適な一社を見つけるための選び方のポイントや、目的・特徴別のおすすめITコンサルティング会社25選を詳しく紹介します。

この記事を通じて、ITコンサルティングへの理解を深め、自社の成長を加速させる最適なパートナー選びの一助となれば幸いです。

目次

ITコンサルティングとは

ITコンサルティングとは、企業の経営課題や事業上の目標に対し、IT(情報技術)を活用した解決策を提案し、その実現を支援する専門的なサービスです。単にシステムを導入するだけでなく、企業の経営戦略の段階から深く関与し、ITをいかにしてビジネスの成長に結びつけるかという「IT戦略」の策定から実行までをトータルでサポートします。

現代の企業経営において、ITはもはや単なる業務効率化のツールではありません。売上拡大、新規事業開発、顧客体験の向上、リスク管理といったあらゆる経営活動の根幹を支えるインフラとなっています。しかし、技術の進歩は非常に速く、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった最新技術を自社だけでキャッチアップし、ビジネスに最適化して活用するのは容易ではありません。

そこで、ITと経営の両面に精通した専門家集団であるITコンサルティング会社が、その知見とノウハウを提供し、企業の変革を支援します。彼らは客観的な第三者の視点から企業の現状を分析し、経営層が描くビジョンと、現場が抱える課題との間に橋を渡し、実現可能なIT戦略を策定・実行するという重要な役割を担います。

ITコンサルタントの役割

ITコンサルタントの役割は非常に多岐にわたりますが、その中核は「クライアント企業の課題をヒアリングし、ITを用いてその課題を解決へと導くこと」にあります。具体的には、以下のような多段階のプロセスを通じてクライアントを支援します。

- 現状分析と課題抽出(As-Is分析):

まず、経営者や各部門の担当者へのヒアリング、業務プロセスの調査、既存のITシステムの評価などを通じて、クライアントが抱える現状の課題を徹底的に可視化します。この段階では、「売上が伸び悩んでいる」「業務コストが高い」「顧客満足度が低い」といった経営レベルの漠然とした悩みから、具体的な問題点を特定していきます。 - あるべき姿の定義と戦略策定(To-Beモデルの設計):

抽出された課題を基に、企業の経営目標達成のために「どのような状態になるべきか」という未来像(To-Beモデル)をクライアントと共同で描きます。そして、その未来像を実現するための具体的な道筋として、中長期的なIT戦略やデジタルトランスフォーメーション(DX)のロードマップを策定します。 - 解決策の提案と実行計画の立案:

策定したIT戦略に基づき、具体的な解決策を提案します。これには、新しい業務基幹システム(ERP)の導入、顧客管理システム(CRM)の刷新、データ分析基盤の構築、クラウドサービスへの移行、セキュリティ体制の強化などが含まれます。同時に、プロジェクトの目標、スケジュール、体制、予算などを盛り込んだ詳細な実行計画を立案します。 - ソリューションの導入支援とプロジェクトマネジメント:

システム開発やツール導入のプロジェクトが始まると、ITコンサルタントはプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)として、あるいはプロジェクトマネージャーとして、計画通りにプロジェクトが進行するよう管理・支援します。ベンダーの選定支援、進捗管理、課題管理、品質管理、関係者間のコミュニケーション調整など、プロジェクト成功の鍵を握る役割を果たします。 - 導入後の定着化と効果測定:

システムを導入して終わりではありません。新しいシステムや業務プロセスが社内にスムーズに定着するよう、研修の実施やマニュアル作成などを支援します。また、導入後に当初の目的(KPI)が達成されているかを定期的に測定・評価し、さらなる改善提案を行うことも重要な役割です。

このように、ITコンサルタントは単なるITの専門家ではなく、経営とIT、そして現場の三者を繋ぐコミュニケーションのハブとして機能し、企業変革の実現を伴走するパートナーなのです。

SE(システムエンジニア)との違い

ITコンサルタントとSE(システムエンジニア)は、どちらもITに関連する専門職ですが、その役割と責務の範囲には明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、自社の課題解決のためにどちらの専門家が必要かを見極める上で非常に重要です。

最も大きな違いは、「誰の」「どのような課題」を解決するのかという点にあります。

- ITコンサルタント: 主に経営者や事業責任者の「経営課題」を対象とします。「売上を10%向上させたい」「新規市場に参入したい」といった経営目標に対し、「そのためにITをどう活用すべきか?」という最上流の戦略立案から関わります。思考の起点は常に「ビジネス」であり、ITはそのための手段と位置づけられます。

- SE(システムエンジニア): 主にITコンサルタントやクライアント企業のIT部門から提示された「システム要件」を対象とします。「顧客データを一元管理できるシステムを構築する」「ECサイトのサーバーを安定稼働させる」といった具体的な技術的課題に対し、「どうすればそのシステムを実現できるか?」という設計・開発・実装のフェーズを担当します。思考の起点は「テクノロジー」であり、要件通りに高品質なシステムを構築することが主なミッションです。

以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 比較項目 | ITコンサルタント | SE(システムエンジニア) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 経営課題の特定とIT戦略の立案 | システムの設計・開発・実装 |

| 主なクライアント | 経営層、事業責任者 | IT部門、プロジェクトマネージャー |

| 関わるフェーズ | 超上流工程(経営戦略、IT戦略策定) | 上流〜下流工程(要件定義、設計、開発、テスト、運用) |

| 思考の起点 | ビジネス、経営課題 | テクノロジー、システム要件 |

| 求められるスキル | 論理的思考力、課題解決能力、コミュニケーション能力、経営知識 | プログラミングスキル、システム設計能力、データベース知識、インフラ知識 |

| 成果物(例) | IT戦略提案書、業務改革プラン、RFP(提案依頼書) | 設計書、ソースコード、テスト仕様書 |

| ミッション | ビジネス成果の最大化 | 高品質なシステムの構築・安定稼働 |

簡単に言えば、ITコンサルタントは「何をすべきか(What)」を定義し、SEはその定義に基づいて「どのように実現するか(How)」を形にする役割を担います。もちろん、プロジェクトによっては両者の役割が重複することもありますが、この基本的な違いを理解しておくことが重要です。自社の課題が経営戦略レベルの漠然としたものであればITコンサルタントへ、導入したいシステムが具体的に決まっているのであればSE(またはシステム開発会社)へ相談するのが適切なアプローチと言えるでしょう。

ITコンサルティングで依頼できる主な業務内容

ITコンサルティング会社に依頼できる業務は、企業のITに関するあらゆる課題に対応しており、非常に多岐にわたります。ここでは、代表的な業務内容を6つのカテゴリーに分けて具体的に解説します。これらの業務は独立しているわけではなく、相互に関連し合いながら、企業の包括的なIT課題解決を支援します。

IT戦略の策定

IT戦略の策定は、ITコンサルティングの中核をなす最も重要な業務の一つです。これは、企業の経営戦略や事業目標を達成するために、ITをどのように活用していくかという全体的な方針と具体的な実行計画(ロードマップ)を明確にする活動です。

多くの企業では、場当たり的にシステムを導入したり、各部門が個別にITツールを導入したりした結果、システム間の連携が取れずデータが分断されたり、全体として非効率なIT投資になったりするケースが少なくありません。IT戦略策定コンサルティングでは、こうした状況を防ぎ、全社最適の視点からIT投資の効果を最大化することを目指します。

具体的な進め方としては、まず経営層や事業部門長へのインタビューを通じて、会社のビジョン、中期経営計画、事業戦略を深く理解します。次に、現状の業務プロセス(As-Is)とITシステムの利用状況を分析し、課題を洗い出します。そして、経営戦略と照らし合わせながら、3〜5年後のあるべき姿(To-Be)を描き、そのギャップを埋めるためのIT施策を優先順位付けして、具体的なロードマップに落とし込んでいきます。

このプロセスでは、「守りのIT(業務効率化、コスト削減)」と「攻めのIT(売上拡大、新規事業創出、競争力強化)」の両面からバランスの取れた戦略を立案することが求められます。例えば、「既存の基幹システムを刷新して業務効率を20%改善する」といった守りの施策と、「顧客データを活用した新たなマーケティング施策で売上を10%向上させる」といった攻めの施策を組み合わせ、投資対効果(ROI)を明確にしながら提案が行われます。

システム開発・導入の支援

策定されたIT戦略に基づき、具体的なシステムやツールを導入するフェーズの支援もITコンサルティングの重要な業務です。自社に最適なシステムを選定し、計画通りに導入を完了させるには、高度な専門知識とプロジェクトマネジメント能力が不可欠です。

この業務内容は、主に以下のステップで構成されます。

- 要件定義支援:

新しいシステムで何を実現したいのか、どのような機能が必要なのかを具体的に定義します。ITコンサルタントは、各部門のユーザーから要望をヒアリングし、業務要件とシステム要件を整理して、要件定義書としてまとめます。客観的な視点でユーザーの要望を整理し、本当に必要な機能を見極めることで、開発スコープの肥大化や手戻りを防ぎます。 - RFP(提案依頼書)作成支援:

システム開発を外部のベンダーに委託する場合、複数のベンダーから公平かつ適切な提案を受けるためにRFPを作成します。ITコンサルタントは、要件定義書を基に、プロジェクトの背景、目的、スコープ、求める機能、納期、予算、選定基準などを明記した質の高いRFPの作成を支援します。 - ベンダー選定支援:

ベンダーから提出された提案書と見積もりを、技術力、実績、費用、サポート体制など多角的な観点から評価し、最適なベンダーを選定するプロセスを支援します。専門的な知見に基づき、各社の提案内容を客観的に比較・評価することで、自社に最もフィットするパートナーを選ぶことができます。 - 導入支援:

選定したベンダーと共に、システムの設計、開発、テスト、データ移行、本番稼働までの一連のプロセスをクライアント企業の立場で支援します。単なる導入作業だけでなく、新しいシステムに合わせた業務プロセスの再設計(BPR: Business Process Re-engineering)や、従業員へのトレーニング計画の立案なども行い、スムーズな移行をサポートします。

プロジェクトマネジメント支援(PMO)

大規模で複雑なITプロジェクトを成功させるためには、強力なプロジェクトマネジメントが欠かせません。PMO(Project Management Office)支援は、専門組織としてプロジェクト全体の進捗、課題、品質、コスト、リスクなどを横断的に管理し、プロジェクトの成功確率を高めるためのサービスです。

特に、複数の部署や外部ベンダーが関わるような大規模プロジェクトでは、各所の利害が対立したり、コミュニケーションロスが発生したりしがちです。PMOは、こうした状況において中立的な立場で全体を俯瞰し、プロジェクトが円滑に推進されるよう旗振り役を担います。

具体的な活動内容は以下の通りです。

- 進捗管理: プロジェクト全体のスケジュール(WBS: Work Breakdown Structure)を作成し、各タスクの進捗状況を可視化・管理します。遅延が発生した場合は、原因を分析し、リカバリープランを策定します。

- 課題管理: プロジェクト遂行中に発生する様々な課題を課題管理表で一元管理し、担当者や解決期限を明確にして、解決までを追跡します。

- 品質管理: 成果物の品質基準を定め、レビュープロセスを設計・運営することで、納品されるシステムの品質を担保します。

- コスト管理: 予算と実績を比較・管理し、コスト超過のリスクを早期に検知・報告します。

- リスク管理: プロジェクトの潜在的なリスクを洗い出し、事前に対策を講じます。

- コミュニケーション管理: 定例会議の運営や議事録作成、関係者への情報共有などを通じて、プロジェクト内の円滑なコミュニケーションを促進します。

社内に経験豊富なプロジェクトマネージャーがいない場合や、大規模で失敗が許されない基幹システムの刷新プロジェクトなどにおいて、PMO支援はプロジェクトの羅針盤として極めて重要な役割を果たします。

ITコストの最適化

多くの企業にとって、ITコストは年々増加傾向にあり、その管理と最適化は重要な経営課題です。ITコスト最適化コンサルティングは、現状のIT関連費用を詳細に分析し、「見える化」した上で、無駄を削減し、投資対効果を最大化するための方策を提案・実行するサービスです。

コンサルタントは、まずサーバーやネットワーク機器などのハードウェア費用、ソフトウェアのライセンス費用、システムの保守・運用委託費用、クラウドサービスの利用料、IT部門の人件費など、あらゆるITコストを棚卸しし、構成を明らかにします。

その上で、以下のような多角的な視点からコスト削減の可能性を探ります。

- ライセンスの最適化: 使用されていないソフトウェアライセンスや、必要以上の機能を持つ高額なライセンス契約を見直し、整理・統合します。

- インフラの最適化: オンプレミスのサーバーをクラウドへ移行(リフト&シフト)することで、ハードウェアの購入・維持管理コストを削減します。また、クラウド利用料の最適化(リザーブドインスタンスの活用など)も行います。

- 保守・運用プロセスの見直し: システムの保守・運用業務を標準化・自動化したり、アウトソーシング先を見直したりすることで、運用コストを削減します。

- 契約の見直し: 通信回線や各種サービスの契約内容を精査し、よりコストパフォーマンスの高いプランへの切り替えを検討します。

単なるコスト削減だけでなく、削減によって生まれた原資を、DX推進などの戦略的な「攻めのIT投資」に再配分することまでを視野に入れた提案がなされるのが特徴です。

ITに関するセキュリティ対策

サイバー攻撃の手口が年々巧妙化・悪質化する中、企業の事業継続を脅かすセキュリティリスクへの対策は、もはや待ったなしの経営課題です。ITセキュリティコンサルティングは、企業の重要な情報資産を様々な脅威から守るための包括的な支援を提供します。

専門家が客観的な視点で企業のセキュリティ体制を評価し、潜在的な脆弱性やリスクを洗い出すことから始まります。具体的なサービス内容は以下の通りです。

- セキュリティ診断・脆弱性評価: 専門ツールや手動による診断を通じて、サーバー、ネットワーク、Webアプリケーションなどに存在するセキュリティ上の弱点(脆弱性)を特定します。

- 情報セキュリティポリシーの策定・見直し: 企業の情報セキュリティに関する基本方針や、従業員が遵守すべき行動規範(パスワード管理、データの取り扱いルールなど)を策定・改訂します。

- セキュリティ体制の構築支援: CSIRT(Computer Security Incident Response Team)のような、セキュリティインシデデント発生時に迅速に対応するための専門組織の立ち上げを支援します。

- 各種認証取得支援: ISMS(ISO 27001)やプライバシーマークなど、情報セキュリティに関する第三者認証の取得に向けたコンサルティングを提供します。

- 従業員教育・訓練: 標的型攻撃メールへの対応訓練や、セキュリティ意識向上のための研修などを企画・実施します。

技術的な対策だけでなく、組織的な体制構築や人的な教育まで含めた多層的な防御策を講じることで、企業のレジリエンス(回復力)を高めることを目指します。

社内のIT人材育成

DXを本格的に推進していくためには、外部の力に頼るだけでなく、社内にITを理解し活用できる人材を育成し、内製化を進めることが不可欠です。IT人材育成コンサルティングは、企業の事業戦略に基づいて、どのようなスキルを持つ人材がどれだけ必要かを定義し、その育成計画の策定から実行までを支援するサービスです。

まず、「DX推進リーダー」「データサイエンティスト」「クラウドエンジニア」など、将来的に必要となる人材像を定義し、現状の社員のスキルとのギャップを分析します(スキルマップの作成)。

次に、そのギャップを埋めるための具体的な育成プランを設計します。

- 研修プログラムの企画・開発: 必要なスキルセットに応じた研修カリキュラム(e-ラーニング、集合研修、ワークショップなど)を設計し、外部講師の手配や教材開発を行います。

- OJT(On-the-Job Training)の設計: 実務を通じてスキルを習得するためのOJTプログラムを設計し、メンター制度の導入などを支援します。

- キャリアパスの構築: IT人材が目標を持って成長し続けられるよう、スキルレベルに応じた等級制度やキャリアパスを設計します。

- 評価制度の設計: 習得したスキルや業務での貢献度を正当に評価するための人事評価制度の改訂を支援します。

単発の研修で終わらせるのではなく、継続的に人材が育つ「仕組み」を企業内に構築することをゴールとしています。

ITコンサルティングを活用する3つのメリット

ITコンサルティングの活用は、企業に多くのメリットをもたらします。特に、IT人材の不足やノウハウの欠如に悩む企業にとって、その価値は計り知れません。ここでは、代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 客観的かつ専門的な視点を取り入れられる

企業が自社だけでIT戦略や業務改善に取り組むと、どうしても社内の常識や過去の成功体験、あるいは部署間の力関係といった「内向きの論理」に縛られがちです。長年同じ環境にいると、非効率な業務プロセスが当たり前になってしまい、課題そのものに気づけなくなることも少なくありません。

ITコンサルタントは、そのような社内のしがらみや固定観念から完全に独立した第三者です。彼らは数多くの企業で様々なプロジェクトを手がけてきた経験から、特定の業界におけるベストプラクティスや成功・失敗事例を豊富に蓄積しています。

この客観性と専門性を兼ね備えた視点から自社の現状を分析してもらうことで、社内の人間だけでは決して気づけなかったであろう本質的な課題や、思いもよらなかった斬新な解決策の提示が期待できます。

例えば、ある企業が「営業担当者の報告業務が煩雑で時間がかかっている」という課題を抱えていたとします。社内では「もっと入力しやすいExcelフォーマットを作ろう」といった対症療法的な改善案しか出てこないかもしれません。しかし、ITコンサルタントであれば、「そもそも、なぜその報告が必要なのか?」という目的から問い直し、「SFA(営業支援システム)を導入して活動記録を自動化し、報告業務そのものをなくしましょう。それによって得られたデータを分析すれば、より効果的な営業戦略が立てられます」といった、より根本的で付加価値の高い提案が可能です。

このように、自社の「当たり前」を疑い、外部の知見を取り入れることで、思考の枠を打ち破り、真の変革に向けた第一歩を踏み出せる点が、ITコンサルティングを活用する最大のメリットの一つです。

② 最新のIT技術やトレンドの情報を得られる

ITの世界は日進月歩であり、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、データサイエンスなど、次々と新しい技術や概念が登場します。これらの技術は、ビジネスに破壊的なインパクトを与える可能性を秘めていますが、その内容を正確に理解し、自社のビジネスにどう活かせるかを見極めるのは非常に困難です。

ITコンサルタントは、常に最新の技術動向や市場トレンドを調査・研究している専門家です。彼らは、単に技術に詳しいだけでなく、その技術がどのようなビジネス価値を生み出すのか、導入にあたってのメリット・デメリットは何か、どのような業界・業務に適しているのかを深く理解しています。

自社の事業担当者が本業の傍らでこれらの情報を収集・評価するには限界があります。ITコンサルティングを活用することで、自社のリソースを費やすことなく、効率的に最新の知見を得ることができます。

例えば、「競合他社がAIを導入して成果を上げているらしいが、自社では何をすれば良いかわからない」といった漠然とした悩みに対しても、ITコンサルタントは具体的な道筋を示してくれます。自社の業務内容や保有データを分析した上で、「顧客からの問い合わせ対応にAIチャットボットを導入して、サポートコストを30%削減しましょう」あるいは「蓄積された販売データからAIで需要予測を行い、在庫の最適化を目指しましょう」といった、実現可能で効果の高い施策を提案してくれるでしょう。

流行りの技術に飛びつくのではなく、自社の経営課題解決に本当に貢献する技術を、専門家の知見を借りて見極め、導入できること。これもITコンサルティングがもたらす大きな価値です。

③ IT人材不足を補い、コア業務に集中できる

経済産業省の調査によると、日本のIT人材は2030年には最大で約79万人不足すると予測されており、多くの企業にとってIT人材の確保は深刻な経営課題となっています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)

特に、IT戦略の策定や大規模プロジェクトのマネジメントといった高度なスキルを持つ人材は市場価値が高く、中小企業はもちろん、大企業であっても採用・育成は容易ではありません。

ITコンサルティングは、こうした社内のIT人材不足を補うための非常に有効な選択肢です。自社で正社員として雇用するにはコストや採用難易度が高い高度専門人材のスキルを、必要な期間だけプロジェクト単位で活用することができます。

例えば、基幹システムの刷新のような、数年に一度しか発生しない大規模プロジェクトのために、経験豊富なプロジェクトマネージャーを正社員として抱え続けるのは非効率です。このような場合、外部のITコンサルタントにPMOとして参画してもらうことで、プロジェクトを成功に導きつつ、コストを最適化できます。

さらに、IT戦略の策定やシステム導入といった専門性の高い非定常業務を外部のプロフェッショナルに委託することで、自社の社員は、本来注力すべき製品開発、営業活動、顧客サービスといった「コア業務」にリソースを集中させることができます。

社員が慣れないITプロジェクトに時間を取られて本業が疎かになる事態を避け、企業全体の生産性を向上させる。これも、ITコンサルティング活用がもたらす重要なメリットと言えるでしょう。

ITコンサルティングを活用する2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ITコンサルティングの活用には注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、コンサルティングを成功させる上で不可欠です。

① 依頼費用が高額になる場合がある

ITコンサルティングを活用する上で、最も大きなハードルとなるのが費用です。ITコンサルタントは、経営とITの両面に精通した高度な専門人材であり、そのサービス対価は決して安価ではありません。

費用はプロジェクトの規模や期間、コンサルタントのスキルレベル(役職)によって大きく変動しますが、一般的に人月単価(コンサルタント1人が1ヶ月稼働した場合の費用)で150万円~300万円以上になることも珍しくありません。数ヶ月にわたるプロジェクトとなれば、総額で数千万円から、大規模なものでは億単位の費用がかかるケースもあります。

この高額な費用に見合うだけの成果、つまり投資対効果(ROI)を明確に得られるかどうかが、活用を判断する上での最大のポイントになります。そのためには、依頼する前に「コンサルティングによって、具体的にどのような金銭的・非金銭的効果を得たいのか」という目標(KPI)を明確に設定しておくことが重要です。

例えば、「業務効率化によって年間〇〇円のコストを削減する」「新しいECサイトの構築で売上を〇%向上させる」といった具体的な目標を設定し、コンサルティング費用がその目標達成に見合う投資であるかを慎重に検討する必要があります。

また、契約前に見積もりの内訳を詳細に確認し、想定外の追加費用が発生する可能性がないかを確認することも大切です。費用対効果が見込めない課題に対して高額なコンサルティングを依頼してしまうと、単なるコスト増で終わってしまうリスクがあることを認識しておく必要があります。

② 期待した成果が得られないリスクがある

高額な費用を支払ったにもかかわらず、期待した成果が得られずにプロジェクトが失敗に終わるリスクも存在します。こうした失敗は、コンサルティング会社側の問題だけでなく、むしろ依頼する企業側の問題に起因することも少なくありません。

失敗に陥る典型的なパターンは、「コンサルタントへの丸投げ」です。ITコンサルタントは魔法使いではありません。彼らがどれだけ優れた提案をしても、それを実行し、自社の文化として定着させていくのは、あくまでクライアント企業自身です。「お金を払っているのだから、あとは全部お任せでうまくやってくれるだろう」という姿勢では、プロジェクトはまず成功しません。

コンサルタントが提案する改革案は、現状の業務プロセスや組織体制の変更を伴うことが多く、現場の従業員から反発を受けることもあります。こうした際に、経営層がリーダーシップを発揮し、改革の必要性を社内に粘り強く説明し、現場の協力を取り付けるといった主体的な関与がなければ、提案は「絵に描いた餅」で終わってしまいます。

また、以下のようなケースでも失敗のリスクが高まります。

- コミュニケーション不足: 自社の課題や内部事情をコンサルタントに正確に伝えず、認識のズレが生じる。

- 目的の不一致: 依頼側が解決したい課題と、コンサルタントが提案する内容が噛み合っていない。

- スキルミスマッチ: 依頼したコンサルティング会社の得意領域と、自社の課題が合っていない。

- 担当者との相性: プロジェクトを担当するコンサルタントと、自社の担当者との人間的な相性が悪く、円滑な連携ができない。

これらのリスクを回避するためには、ITコンサルタントを「便利な下請け業者」ではなく、「共に課題解決に取り組むパートナー」と位置づけ、自社も当事者として主体的にプロジェクトに関与していく姿勢が不可欠です。

ITコンサルティングの費用相場

ITコンサルティングの費用は、依頼する内容、期間、コンサルタントのスキルレベルなど、様々な要因によって決まります。ここでは、「契約形態」と「コンサルタントの役職」という2つの切り口から、費用相場について解説します。あくまで一般的な目安であり、実際の金額はコンサルティング会社やプロジェクトの個別要件によって変動します。

契約形態で見る費用相場

ITコンサルティングの契約形態は、大きく分けて「プロジェクト型契約」「顧問契約」「時間単位のスポット契約」の3つがあります。

| 契約形態 | 費用相場(月額) | 特徴 | 適したケース |

|---|---|---|---|

| プロジェクト型契約 | 200万円~数千万円 | 特定の課題解決のために、成果物・期間・体制を定めて契約。 | 基幹システムの導入、DX戦略策定など、ゴールが明確な大規模プロジェクト。 |

| 顧問契約 | 30万円~100万円 | 中長期的な視点で、継続的にアドバイスや情報提供を受ける契約。 | IT戦略に関する壁打ち相手、セカンドオピニオン、経営層への定期的な報告。 |

| 時間単位のスポット契約 | 5万円~15万円(1時間あたり) | 必要な時に必要な時間だけ、専門家の知見を借りる契約。 | 特定の会議への参加、RFPのレビュー、技術的なアドバイス。 |

プロジェクト型契約

特定の目的(例:基幹システム刷新)を達成するために、期間(例:6ヶ月間)と成果物(例:新システムの稼働)を定めて契約する形態です。ITコンサルティングで最も一般的な契約形態と言えます。費用は、プロジェクトに投入されるコンサルタントの人数と役職、期間によって算出され、総額で数千万円から億単位になることもあります。ゴールと期間が明確なため、予算計画が立てやすいというメリットがあります。

顧問契約

毎月一定の料金を支払い、継続的に専門家のアドバイスを受ける契約形態です。通常、月1〜4回程度の定例ミーティングや、メール・電話での随時相談などがサービスに含まれます。IT戦略の方向性に迷った際の壁打ち相手や、IT部門の意思決定に対するセカンドオピニオン、経営会議でのIT関連の報告・助言役など、中長期的なパートナーとして伴走してもらいたい場合に適しています。特定のプロジェクトを立ち上げるほどではないが、継続的に専門家の知見を活用したいというニーズに応えます。

時間単位のスポット契約

タイムチャージ契約とも呼ばれ、コンサルタントが稼働した時間に基づいて費用を支払う形態です。RFP(提案依頼書)の内容を専門家の視点でレビューしてほしい、ベンダー選定の会議に同席して専門的な意見を聞きたい、といった短期間・単発のニーズに対応します。必要な時に必要な分だけ専門知識を活用できるため、コストを抑えやすいのがメリットですが、依頼内容が曖 fous で稼働時間が長引くと、かえって割高になる可能性もあります。

コンサルタントの役職で見る費用相場

コンサルティング費用は、プロジェクトにアサインされるコンサルタントの経験やスキルレベル(役職)によって大きく異なります。一般的に、役職が上がるほど単価も高くなります。以下は、役職ごとの月額単価の目安です。

| 役職 | 月額単価の目安 | 主な役割 |

|---|---|---|

| パートナー / プリンシパル | 400万円~ | プロジェクトの最高責任者。クライアントの経営層との折衝、案件獲得、最終的な品質担保。 |

| マネージャー / シニアマネージャー | 250万円~400万円 | プロジェクトの現場責任者。プロジェクト全体の管理、クライアントへの報告、チームメンバーの管理。 |

| コンサルタント / シニアコンサルタント | 150万円~250万円 | プロジェクトの実務担当の中核。情報収集、分析、資料作成、クライアント担当者との折衝。 |

| アナリスト | 100万円~150万円 | プロジェクトの若手メンバー。リサーチ、データ入力・集計、議事録作成など、上位者のサポート業務。 |

例えば、マネージャー1名、コンサルタント2名、アナリスト1名というチームでプロジェクトを組む場合、月額の費用は単純計算で「300万円 + 200万円×2 + 120万円 = 820万円」といった規模感になります。

費用を検討する際は、単に金額の安さだけでなく、自社の課題の難易度や求める成果に対して、どのようなスキルレベルのコンサルタントが、どれくらいの期間関与することが最適なのかを見極めることが重要です。

ITコンサルティングファームの種類

ITコンサルティングファームと一言で言っても、その成り立ちや得意領域によって様々な種類に分類できます。自社の課題や目的に合ったファームを選ぶためには、これらの違いを理解しておくことが重要です。ここでは、代表的な5つの種類について、その特徴を解説します。

総合系コンサルティングファーム

経営戦略の立案から、業務改革、人事・組織、そしてIT戦略・システム導入まで、企業経営に関わるあらゆる課題をワンストップで支援できるのが総合系コンサルティングファームです。多くは世界中に拠点を持つグローバルファームであり、その広範なネットワークと豊富な人材、多様な業界知見を強みとしています。

もともとは戦略コンサルティングや会計・監査などを祖業としながら、M&Aなどを通じてIT領域にもサービスを拡大してきた経緯を持つファームが多く、代表例としてアクセンチュアや、BIG4と呼ばれるデロイト、PwC、KPMG、EYなどが挙げられます。

特徴:

- 対応領域の広さ: 経営課題の根源にまで遡り、戦略から実行まで一気通貫でサポート可能。

- 大規模プロジェクトへの対応力: 数百人規模のコンサルタントを動員するような、グローバルな大規模変革プロジェクトを得意とする。

- 豊富なナレッジ: 世界中の事例や方法論(メソドロジー)が蓄積されており、質の高いサービスを提供できる。

どのような企業に向いているか:

全社的なデジタルトランスフォーメーション(DX)や、海外拠点を含めた基幹システムの刷新など、経営の根幹に関わる大規模で複雑な変革を目指す大企業に適しています。

IT特化型コンサルティングファーム

その名の通り、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供するファームです。IT戦略の策定、システム導入支援、PMO、クラウド活用、サイバーセキュリティなど、ITに関連する深い専門知識と技術的な知見を強みとしています。

総合系ファームが「戦略→IT」というアプローチを得意とするのに対し、IT特化型ファームは「IT→ビジネス変革」というアプローチ、つまりテクノロジーを起点としたビジネス変革の提案を得意とする傾向があります。野村総合研究所(NRI)、ベイカレント・コンサルティング、フューチャーなどがこのカテゴリーに含まれます。

特徴:

- 高い専門性と技術力: 最新のITトレンドや特定技術(AI、クラウドなど)に関する深い知見を持つ。

- 実践的な提案: 絵に描いた餅で終わらない、技術的に実現可能な具体的な解決策を提案できる。

- 中立的な立場: 特定の製品やベンダーに縛られない、中立的な立場からのソリューション選定が可能。

どのような企業に向いているか:

「最新技術を活用して新規事業を立ち上げたい」「特定の業務領域をデジタル化したい」など、解決したいIT課題が比較的明確であり、高度な技術的知見を求める企業に適しています。

シンクタンク系コンサルティングファーム

政府官公庁や地方自治体向けの調査・研究、政策提言などを主な事業とするシンクタンク(Think Tank)から派生したコンサルティングファームです。三菱UFJリサーチ&コンサルティング、日本総合研究所、みずほリサーチ&テクノロジーズなどが代表例です。

金融機関や大手事業会社を母体とすることが多く、そのバックボーンを活かしたマクロ経済分析や産業調査、官公庁との強いパイプが強みです。リサーチ能力に長けており、社会課題の解決や公共性の高いテーマに関するコンサルティングを得意としています。近年は、民間企業向けのコンサルティングにも力を入れています。

特徴:

- 高いリサーチ能力: マクロな視点での市場分析や社会動向調査に強みを持つ。

- 公共領域への知見: 官公庁の政策や規制に関する深い知識を活かしたコンサルティングが可能。

- 信頼性と中立性: 母体企業の信頼性を背景に、客観的で中立的な立場からの提言を行う。

どのような企業に向いているか:

官公庁や地方自治体向けのビジネスを展開している企業や、社会課題の解決に繋がるような新規事業を検討している企業、マクロな視点での市場調査を依頼したい企業などに適しています。

会計事務所系コンサルティングファーム

世界的な会計事務所(監査法人)を母体とするコンサルティングファームです。BIG4(デロイト、PwC、KPMG、EY)がこのカテゴリーの代表格であり、総合系ファームとしての側面も持ち合わせています。

会計監査を祖業としているため、会計、財務、税務、リスク管理、内部統制といった領域に圧倒的な強みを持っています。これらの専門知識とITを組み合わせ、例えば、新しい会計基準に対応するためのシステム導入(IFRS対応など)、M&A後の業務・システム統合(PMI)、ガバナンス強化のためのセキュリティ対策といったプロジェクトを得意とします。

特徴:

- 会計・財務領域の専門性: 財務諸表や内部統制など、企業の根幹を支える管理領域に精通。

- リスク管理への強み: 監査法人としての知見を活かし、ITリスクやセキュリティ、コンプライアンスに関するコンサルティングに長けている。

- グローバル対応力: 世界的なネットワークを活かし、クロスボーダーの案件にも対応可能。

どのような企業に向いているか:

財務・会計システムの刷新、内部統制の強化、M&A後の統合プロセス(PMI)など、企業のコーポレート機能の変革を目指す企業に特に適しています。

中小企業支援特化型コンサルティングファーム

大企業向けのファームとは一線を画し、中小・中堅企業やベンチャー企業の支援に特化しているコンサルティングファームです。船井総合研究所、タナベコンサルティンググループなどがこの分野で長い歴史を持っています。

中小企業の経営者は、ITだけでなく、資金繰り、人材採用、マーケティングなど、あらゆる悩みを抱えています。そのため、これらのファームはITという切り口だけでなく、経営全般にわたる実践的なアドバイスを提供します。大企業向けのコンサルティングのように高尚な理論を振りかざすのではなく、現場に寄り添い、すぐに実行できる具体的なノウハウを提供する「ハンズオン型」の支援が特徴です。

特徴:

- 実践的なノウハウ: 中小企業の経営実態に即した、具体的でわかりやすいソリューションを提供。

- コストパフォーマンス: 比較的リーズナブルな料金体系で、中小企業でも利用しやすい。

- 業種特化: 特定の業種(例:飲食、小売、医療)に特化したコンサルティングを提供しているファームも多い。

どのような企業に向いているか:

専門のIT部門がなく、経営者の右腕としてIT活用から経営全般まで幅広く相談できるパートナーを求める中小・中堅企業に最適です。

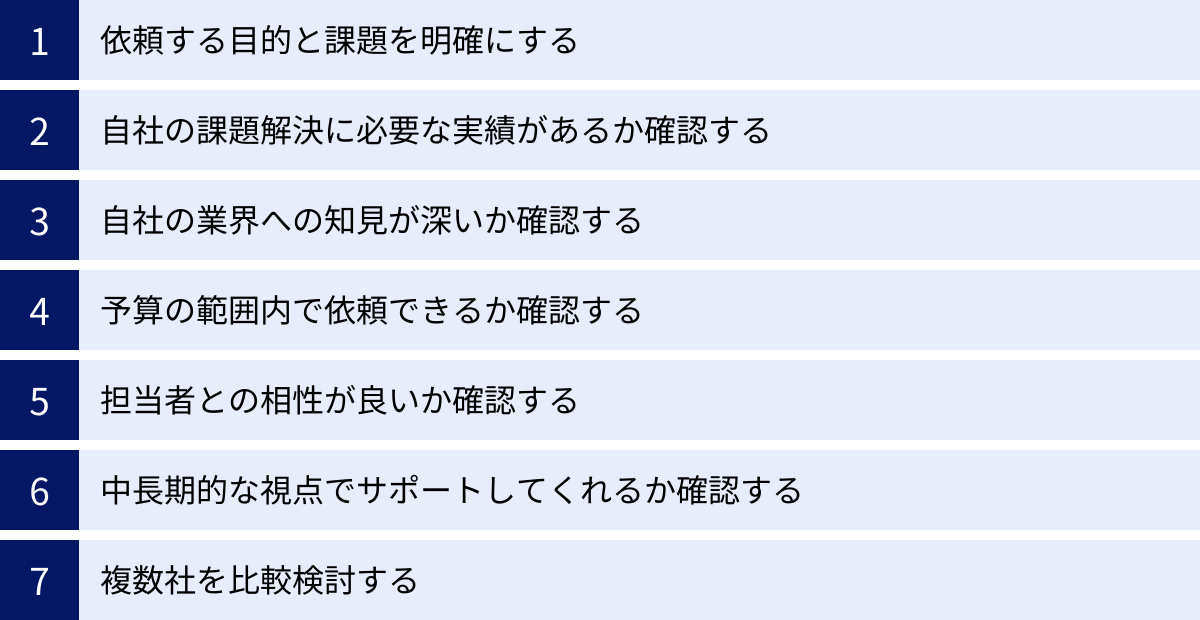

失敗しないITコンサルティング会社の選び方7つのポイント

数多くのITコンサルティング会社の中から、自社に最適な一社を見つけ出すことは、プロジェクトの成否を左右する最も重要なプロセスです。ここでは、選定に失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

① 依頼する目的と課題を明確にする

コンサルティング会社に相談する前に、まず自社内で「何のために(目的)」「何を解決したいのか(課題)」を可能な限り具体的にしておくことが、全ての出発点となります。

「DXを進めたい」という漠然とした要望だけでは、コンサルティング会社も的確な提案ができません。なぜDXを進めたいのか?「競争力を強化して売上を20%向上させたい」のか、「業務を効率化して残業時間を30%削減したい」のか。目的によって、提案されるべき解決策は全く異なります。

課題についても同様です。「営業活動が非効率」という課題であれば、「新規顧客の開拓ができていない」「既存顧客へのフォローが疎かになっている」「営業報告に時間がかかりすぎている」など、具体的な問題点を洗い出しておくことが重要です。

目的と課題が明確であればあるほど、コンサルティング会社からの提案の質も高まり、自社の要望と提案内容のミスマッチを防ぐことができます。 この事前整理を怠ると、コンサルタントの言いなりになったり、本質的でない課題に時間と費用を費やしたりする結果になりかねません。

② 自社の課題解決に必要な実績があるか確認する

ITコンサルティングと一言で言っても、各社には得意な領域と不得意な領域があります。自社が抱える課題と類似したプロジェクトを手がけた実績があるかどうかは、非常に重要な判断基準です。

確認すべき実績のポイントは以下の通りです。

- 課題の類似性: 自社が抱える「基幹システムの刷新」「SFAの導入」「データ分析基盤の構築」といった課題と同様のプロジェクト経験が豊富か。

- 企業規模の類似性: 自社と同じくらいの規模(売上高、従業員数)の企業を支援した実績があるか。大企業向けのソリューションが中小企業にフィットするとは限りません。

- 業界の類似性: 後述しますが、自社が属する業界でのコンサルティング実績は特に重要です。

これらの実績は、会社のWebサイトに掲載されていることが多いですが、掲載されているのは成功事例のみです。商談の際には、「弊社の〇〇という課題に類似したプロジェクトのご経験はありますか?その際、特に困難だった点は何で、どのように乗り越えましたか?」といった具体的な質問を投げかけ、コンサルタントの経験の深さや再現性を確認しましょう。

③ 自社の業界への知見が深いか確認する

ITコンサルティングの成果は、技術力だけで決まるわけではありません。対象となる業界特有のビジネスモデル、商習慣、法規制、専門用語などを深く理解しているかどうかが、提案の質を大きく左右します。

例えば、製造業であれば生産管理やサプライチェーン、金融業であれば勘定系システムや規制対応、小売業であればPOSデータ分析やオムニチャネル戦略など、業界ごとに押さえるべきポイントは全く異なります。業界への理解が浅いコンサルタントの提案は、現実離れした机上の空論になりがちです。

Webサイトで対応インダストリー(業界)を確認するだけでなく、担当するコンサルタント個人が、自社の業界をどの程度理解しているかを見極めることが重要です。「弊社の業界で今、最も重要視されているIT課題は何だとお考えですか?」といった質問を通じて、その知見の深さを測ってみるのがおすすめです。業界知識が豊富なコンサルタントであれば、こちらの説明をすぐに理解し、的確な回答やさらなる問いを返してくるはずです。

④ 予算の範囲内で依頼できるか確認する

ITコンサルティングは高額な投資です。自社で設定した予算の範囲内で依頼できるかどうかは、当然ながら重要な選定基準です。

まずは複数の会社から見積もりを取り、料金体系を比較検討します。その際、単に見積もり金額の総額だけで判断しないことが重要です。

- 見積もりの内訳: どのような作業に、どの役職のコンサルタントが、何時間(何人月)関わるのか、内訳が詳細に記載されているか確認しましょう。内訳が曖昧な「一式」の見積もりは注意が必要です。

- 費用対効果: A社は1,000万円、B社は1,500万円だったとしても、B社の提案の方がより大きな成果(コスト削減や売上向上)を見込めるのであれば、B社の方が投資対効果は高いと判断できます。

- 追加費用の有無: 契約範囲外の作業が発生した場合の追加費用のルールが明確になっているかを確認しましょう。後から想定外の費用を請求されるトラブルを避けるためです。

予算ありきで安さだけで選んでしまうと、スキル不足のコンサルタントが担当になったり、支援範囲が限定的だったりして、結局満足な成果が得られないという本末転倒な結果になりかねません。予算と提案内容のバランスを慎重に見極める必要があります。

⑤ 担当者との相性が良いか確認する

プロジェクトを数ヶ月、あるいは年単位で共に進めていく上で、担当コンサルタントとの相性は、プロジェクトの成功を左右する見過ごせない要素です。どれだけ優秀なコンサルタントでも、コミュニケーションが円滑に進まなければ、良い成果は生まれません。

面談や提案の場で、以下の点を確認しましょう。

- コミュニケーションのしやすさ: こちらの話を真摯に聞き、専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか。

- 人柄や価値観: 信頼できる人柄か、ビジネスに対する価値観が近いか。高圧的な態度や、自社の文化を尊重しないような言動はないか。

- 熱意: 自社の課題解決に対して、本当に情熱を持って取り組んでくれそうか。

可能であれば、実際にプロジェクトに参画する予定のメンバー(特にプロジェクトマネージャー)と事前に面談させてもらうことを強くおすすめします。営業担当者の人柄は良くても、現場の担当者と合わないというケースは少なくありません。「この人たちとなら、困難な課題にも一緒に立ち向かっていけそうだ」と心から思えるかどうか、直感を大切にしましょう。

⑥ 中長期的な視点でサポートしてくれるか確認する

ITコンサルティングは、システムを導入して終わりではありません。導入したシステムが社内に定着し、継続的に成果を生み出し続けるためのサポート体制があるかどうかも重要なポイントです。

- 導入後の伴走支援: システム導入後、効果測定や改善提案、ユーザーからの問い合わせ対応など、中長期的な視点で伴走してくれるか。

- ナレッジの移管: プロジェクトを通じて得られた知見やノウハウを、最終的に自社の資産として残してくれるか。ドキュメントの整備や、社内担当者へのトレーニングなどを通じて、コンサルタントがいなくなっても自走できる状態を目指してくれるか。

「契約期間が終われば関係も終わり」というスタンスの会社ではなく、企業の持続的な成長を支援する真のパートナーとしての姿勢を持っている会社を選びましょう。

⑦ 複数社を比較検討する

ここまで挙げてきたポイントを総合的に判断するためにも、必ず複数のコンサルティング会社(できれば3社以上)から提案を受け、比較検討することが不可欠です。これは「相見積もり」と呼ばれ、適正な価格を見極めるだけでなく、各社の強みや提案内容の違いを浮き彫りにする上で非常に有効です。

複数の会社と話をすることで、自社の課題に対する様々なアプローチや解決策を知ることができ、自社だけでは気づかなかった新たな視点を得られることもあります。また、各社の担当者と接する中で、自然と相性の良し悪しも見えてきます。

手間はかかりますが、この比較検討のプロセスを惜しまないことが、最終的に最適なパートナー選びに繋がり、高額な投資を失敗させないための最大の防御策となります。

【目的・特徴別】ITコンサルティング会社おすすめ25選

ここでは、これまでの解説を踏まえ、目的やファームの特徴別に分類したおすすめのITコンサルティング会社を25社紹介します。各社の情報は、公式サイトなどを基に作成していますが、サービス内容は変更される可能性があるため、依頼を検討する際は必ず最新の情報をご確認ください。

幅広い経営課題に対応できる総合系コンサルティング会社5選

経営戦略からIT導入まで、大規模かつ包括的な変革をワンストップで支援できるファームです。

① アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファーム。「ストラテジー & コンサルティング」「ソング」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域で、企業の変革をエンドツーエンドで支援します。特にデジタル、クラウド、セキュリティ領域における実行力に定評があり、戦略立案からシステム開発、アウトソーシングまでを一気通貫で手掛ける能力が強みです。

(参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト)

② デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界4大会計事務所(BIG4)の一つ、デロイト トウシュ トーマツのメンバーファーム。提言から実行までを支援する「End-to-End」のサービス提供を標榜しています。インダストリー(業界)とファンクション(機能)のマトリクス組織が特徴で、各業界の深い知見と専門性を掛け合わせたコンサルティングに強みを持ちます。

(参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト)

③ PwCコンサルティング合同会社

BIG4の一角、PwCのメンバーファーム。「Strategy through Execution(戦略から実行まで)」を掲げ、クライアントの信頼の構築と持続的な成果の実現を支援します。特にM&Aや事業再生、サステナビリティといった領域に強みを持ち、PwC Japanグループ内の多様な専門家と連携した複合的なサービス提供が可能です。

(参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト)

④ KPMGコンサルティング株式会社

BIG4の一角、KPMGのメンバーファーム。「マネジメントコンサルティング」「リスクコンサルティング」「ディールアドバイザリー」の3分野でサービスを展開。ビジネストランスフォーメーション(事業変革)、リスク&コンプライアンス、テクノロジートランスフォーメーションを軸に、企業の持続的な成長を支援します。

(参照:KPMGコンサルティング株式会社 公式サイト)

⑤ アビームコンサルティング株式会社

日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファーム。NECグループの一員であり、日本企業の特性を深く理解した、現実に即したコンサルティングに定評があります。特に製造業や金融業に強く、ERP導入支援では国内トップクラスの実績を誇ります。「リアルパートナー」として、顧客と一体となって変革を推進する姿勢が特徴です。

(参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト)

IT戦略・DX推進に強いIT特化型コンサルティング会社8選

ITとテクノロジーを起点としたビジネス変革を得意とするファームです。

① 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンクであり、ITサービス企業。「コンサルティング」と「ITソリューション」を両輪で提供する「ナビゲーション×ソリューション」が最大の特徴です。未来予測や社会課題解決に関する質の高いリサーチ力と、大規模システムを構築・運用する確かな技術力を兼ね備えています。

(参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト)

② 株式会社ベイカレント・コンサルティング

日本発の独立系総合コンサルティングファーム。戦略から業務、ITまで幅広いテーマに対応しますが、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)領域での支援に強みを持ち、企業の変革をワンプール制(業界や領域を限定しないコンサルタント組織)で柔軟に支援します。

(参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 公式サイト)

③ フューチャー株式会社

技術を武器とするITコンサルティング企業。「お客様の未来価値を最大化させる」を理念に、ITを戦略的に活用したビジネス変革を提案から実装まで一貫して支援します。特定の製品に依存しないオープンな技術選定と、高い技術力を持つITコンサルタントによる内製化支援が強みです。

(参照:フューチャー株式会社 公式サイト)

④ 日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)

コンピュータの巨人IBMの日本法人。ハードウェア、ソフトウェアからコンサルティングまで幅広く手掛けます。コンサルティング部門であるIBM Consultingは、AI「Watson」やクラウド技術などを活用した、テクノロジー主導のDX支援に強みを持ち、グローバルな知見と先進技術を組み合わせた提案が可能です。

(参照:日本アイ・ビー・エム株式会社 公式サイト)

⑤ ウルシステムズ株式会社

「戦略的IT」の実現を掲げるITコンサルティング企業。超上流のIT戦略から、アーキテクチャ設計、プロジェクトマネジメントまでを支援します。ベンダーに依存しない中立的な立場と、エンジニアリングへの深い知見に基づいた実践的なコンサルティングが特徴で、顧客の内製化支援にも力を入れています。

(参照:ウルシステムズ株式会社 公式サイト)

⑥ 株式会社シグマクシス・ホールディングス

多様なプロフェッショナルが連携し、企業の価値創造を支援するコンサルティングファーム。コンサルティングだけでなく、事業投資や事業運営、企業間連携のマッチングなども手掛け、単なるアドバイザーに留まらない多様な協業形態が特徴です。

(参照:株式会社シグマクシス・ホールディングス 公式サイト)

⑦ 株式会社モンスターラボ

世界各国の拠点でデジタルプロダクト開発を手掛ける企業。コンサルティングからUI/UXデザイン、開発、グロースまでをワンストップで提供します。アジャイル開発やデザイン思考を得意とし、新規事業やサービスの迅速な立ち上げ支援に強みを持っています。

(参照:株式会社モンスターラボ 公式サイト)

⑧ 株式会社Dirbato

2018年設立の新しいITコンサルティングファーム。ITコンサルティングとインキュベーション(新規事業創出)を事業の柱とし、IT戦略、PMO、業務改革、先端技術活用など幅広い領域で、企業のDXを推進しています。

(参照:株式会社Dirbato 公式サイト)

独自の強みを持つシンクタンク・会計事務所系コンサルティング会社5選

リサーチ能力や特定領域の専門性を活かしたコンサルティングが強みのファームです。

① EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

BIG4の一角、EYのメンバーファーム。「ストラテジー」「テクノロジー」「ピープル」など幅広い領域をカバーします。特に、「長期的な価値(Long-term value)」の創出を重視し、企業のサステナビリティやパーパス(存在意義)起点の変革を支援する点に特徴があります。

(参照:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 公式サイト)

② 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の総合シンクタンク。MUFGの広範な顧客基盤と信頼性を背景に、政策研究、マクロ経済調査から、民間企業向けの経営コンサルティングまで幅広く手掛けます。特に中堅・中小企業支援や地域創生に強みを持ちます。

(参照:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 公式サイト)

③ みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

みずほフィナンシャルグループの中核企業として、リサーチ、コンサルティング、ITの機能を融合。金融分野における深い知見と、環境・エネルギー、社会保障といった公共性の高いテーマへの強みが特徴です。企業の脱炭素経営支援などにも力を入れています。

(参照:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 公式サイト)

④ 株式会社大和総研

大和証券グループの総合シンクタンク。「リサーチ」「コンサルティング」「システム」の3つの機能を持ち、金融資本市場に関する高度な分析力と、システムインテグレーターとしての実績を活かしたコンサルティングを提供します。

(参照:株式会社大和総研 公式サイト)

⑤ 株式会社日本総合研究所

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)の総合シンクタンク・コンサルティング・ITサービス企業。SMBCグループとの連携を活かした金融領域のコンサルティングに加え、官公庁向けの政策提言や、企業のDX推進など、幅広いサービスを展開しています。

(参照:株式会社日本総合研究所 公式サイト)

中小・ベンチャー企業支援に強いコンサルティング会社7選

中小・中堅企業の経営実態に即した、実践的な支援を得意とするファームです。

① 株式会社船井総合研究所

中小・中堅企業を対象とした経営コンサルティングのパイオニア。業種・テーマ別の専門コンサルタントが多数在籍し、「月次支援」という形で継続的に業績向上をサポートします。即時業績向上を掲げ、現場で実践できる具体的なノウハウ提供が強みです。

(参照:株式会社船井総合研究所 公式サイト)

② タナベコンサルティンググループ

1957年創業の、日本における経営コンサルティングの草分け的存在。「ファーストコールカンパニー 100年先も一番に選ばれる会社」の創造をミッションに、中堅企業を中心に戦略策定から経営システム、人材開発までを支援します。

(参照:株式会社タナベコンサルティンググループ 公式サイト)

③ 株式会社武蔵野

「経営のコンサルティング」と、そのノウハウを実践する自社事業の2つを運営。特に中小企業向けの経営計画書や環境整備を軸とした独自の経営ノウハウに定評があり、700社以上の会員企業を指導しています。

(参照:株式会社武蔵野 公式サイト)

④ 株式会社リブ・コンサルティング

「“100年後の世界を良くする会社”を増やす」を理念に、中堅・ベンチャー企業を中心に支援。戦略、組織、オペレーションの各領域で、ハンズオン型のコンサルティングを提供します。DX支援やマーケティング支援にも力を入れています。

(参照:株式会社リブ・コンサルティング 公式サイト)

⑤ 株式会社Pro-D-use

中小・ベンチャー企業に特化し、IT戦略立案からPMO、実行支援までを「CTOシェアリング」という形で提供。CTO(最高技術責任者)レベルの専門人材を、必要な分だけ活用できるサービスが特徴で、技術顧問や新規事業の技術メンターとしても支援します。

(参照:株式会社Pro-D-use 公式サイト)

⑥ BlueMeme株式会社

ローコード/ノーコード開発を活用したシステム開発と、アジャイル開発手法の導入支援に強みを持つ企業。高速で柔軟なシステム開発を可能にする「ローコード開発」を通じて、企業のDX内製化を支援します。

(参照:BlueMeme株式会社 公式サイト)

⑦ IT経営ワークス株式会社

中小企業診断士が中心となり、中小企業のIT経営を支援するコンサルティング会社。IT導入補助金などの公的支援制度の活用にも詳しく、ITコーディネータとして、経営者の視点に立った実践的なIT活用をサポートします。

(参照:IT経営ワークス株式会社 公式サイト)

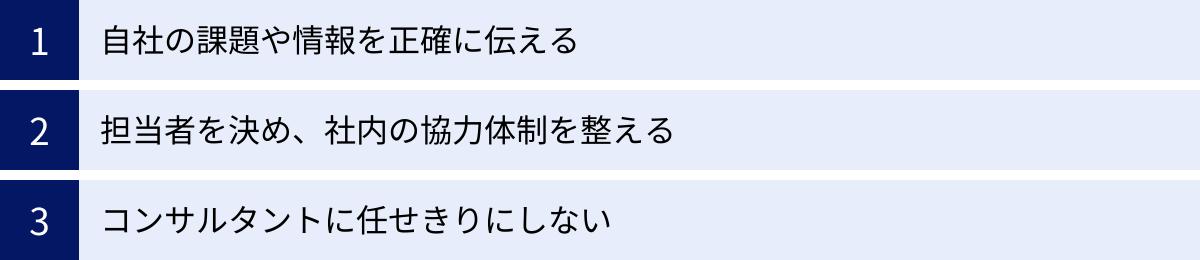

ITコンサルティングを成功させるためのポイント

最適なコンサルティング会社を選んだとしても、プロジェクトを成功させるためには、依頼する企業側の協力と主体的な関与が不可欠です。ここでは、コンサルティングの効果を最大化するための3つの重要なポイントを解説します。

自社の課題や情報を正確に伝える

ITコンサルタントは、クライアントから提供される情報に基づいて分析や提案を行います。そのため、提供される情報が不正確であったり、意図的に隠されていたりすると、的確な診断ができず、誤った処方箋を出してしまうことになりかねません。

コンサルタントを信頼できるパートナーと認め、自社の置かれている状況を包み隠さずオープンに共有することが重要です。成功体験や強みだけでなく、失敗談や弱み、部署間の対立といったネガティブな情報も正直に伝えることで、コンサルタントは問題の根源をより深く理解し、本質的な解決策を導き出すことができます。

例えば、「過去にシステム導入で失敗した経験があり、社内にITアレルギーが蔓延している」といった背景情報を共有すれば、コンサルタントは単に新しいシステムを提案するだけでなく、現場の不安を払拭するためのコミュニケーションプランや、スモールスタートで成功体験を積むといったアプローチを考慮してくれるでしょう。正確な情報提供が、精度の高いアウトプットに繋がることを肝に銘じておきましょう。

担当者を決め、社内の協力体制を整える

ITコンサルティングプロジェクトは、コンサルティング会社だけでは進められません。社内の各部署へのヒアリング、データの提供、仕様の確認など、様々な場面で社員の協力が必要となります。

プロジェクトを円滑に進めるためには、まず社内のプロジェクト責任者と、コンサルティング会社との窓口となる主担当者を明確に定めることが不可欠です。この担当者が、社内の各部署との調整役を担い、コンサルタントが必要な情報や協力をスムーズに得られるようにサポートします。

また、プロジェクトが始まる前に、関係する部署の責任者やキーパーソンを集めてキックオフミーティングを開き、プロジェクトの目的、背景、概要、そして各部署に協力をお願いしたい内容を経営層から直接説明することが極めて重要です。これにより、全社的な協力体制を構築し、「なぜ、自分たちの業務時間を割いて協力しなければならないのか」という現場の不満や抵抗を和らげることができます。

コンサルタントに任せきりにしない

これが最も重要なポイントかもしれません。ITコンサルティングが失敗する最大の原因の一つが、依頼側の「丸投げ」体質です。「高額な費用を払っているのだから、あとは全部うまくやってくれるはずだ」という受け身の姿勢では、プロジェクトは決して成功しません。

ITコンサルタントは、あくまで外部の支援者であり、変革の主体はクライアント企業自身です。これは「自社のプロジェクト」であるという当事者意識を持ち、主体的に関与し続ける必要があります。

- 定例会議には必ず出席する: 進捗状況を把握し、重要な意思決定に積極的に関わります。

- 提案内容を鵜呑みにしない: 提案された内容について、疑問点があれば遠慮なく質問し、自社の実情に合わない点があれば率直に意見を述べ、議論を深めます。

- 自らも学び、吸収する: コンサルタントの分析手法やプロジェクトマネジメントのノウハウを積極的に学び、プロジェクト終了後には自社に知識が定着するよう努めます。

コンサルタントと密にコミュニケーションを取り、二人三脚でプロジェクトを推進していく。この「協働」の姿勢こそが、コンサルティングの成果を最大化し、真の企業変革を実現するための鍵となります。

まとめ

本記事では、ITコンサルティングの基礎知識から、具体的な業務内容、メリット・デメリット、費用相場、そして失敗しないための会社の選び方まで、幅広く解説しました。

ITコンサルティングは、自社だけでは解決が難しい経営課題に対し、ITという強力な武器を用いて、客観的かつ専門的な視点から解決策を提示してくれる頼れるパートナーです。最新技術の知見を取り入れ、社内のIT人材不足を補いながら、企業変革を加速させることができます。

一方で、費用が高額になりがちであることや、依頼側の主体性が欠如すると期待した成果が得られないリスクも存在します。この投資を成功させるためには、以下の点が極めて重要です。

- 依頼する目的と課題を自社で明確にすること

- 実績や専門性、相性など多角的な視点から、自社に最適なコンサルティング会社を慎重に選ぶこと

- コンサルタントに丸投げせず、当事者意識を持って主体的にプロジェクトに関与すること

目まぐるしく変化するビジネス環境の中で、ITを戦略的に活用できるかどうかが、企業の未来を大きく左右します。もし、自社のIT活用に課題を感じているのであれば、ITコンサルティングの活用は非常に有効な選択肢となるでしょう。

この記事が、貴社にとって最適なITコンサルティングパートナーを見つけ、ビジネスを新たなステージへと飛躍させるための一助となれば幸いです。まずは自社の課題整理から始め、複数のコンサルティング会社に相談してみてはいかがでしょうか。