現代のビジネス環境において、「業務効率化」は単なる流行語ではなく、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な要素となっています。労働人口の減少や働き方改革の推進といった社会的な変化の中で、限られたリソースを最大限に活用し、生産性を高めることはすべての企業にとって急務です。

しかし、「業務効率化を進めたいが、何から手をつければ良いかわからない」「具体的なアイデアが思いつかない」といった悩みを抱える担当者の方も少なくないでしょう。

この記事では、業務効率化の基本的な考え方から、具体的な進め方、明日からすぐに実践できる豊富なアイデア、そしてそれを支援する便利なツールまで、網羅的に解説します。個人のタスク管理術から組織全体の仕組みづくりまで、様々な角度から業務効率化を実現するためのヒントを凝縮しました。この記事を読めば、あなたの会社に最適な業務効率化の道筋が見えてくるはずです。

目次

業務効率化とは

業務効率化とは、企業活動における様々な業務プロセスの中に潜む「ムリ・ムダ・ムラ」を徹底的に排除し、より少ないリソース(時間、コスト、労力)で、より大きな成果を生み出すための取り組みを指します。単に作業時間を短縮するだけでなく、業務の品質向上や、従業員がより創造的で付加価値の高い仕事に集中できる環境を整えることも重要な目的です。

具体的には、日々のルーティンワークを自動化したり、煩雑な手続きを簡素化したり、情報共有の仕組みを改善したりと、そのアプローチは多岐にわたります。例えば、毎日手作業で行っていたデータ入力を専用ツールで自動化する、複数の部署で重複していた報告書を一本化する、承認プロセスの電子化で待ち時間をなくす、といった活動が挙げられます。

重要なのは、「現状のやり方が当たり前」という固定観念を捨て、常により良い方法はないかと問い続ける視点です。業務プロセスを一つひとつ丁寧に見直し、非効率な部分を特定し、改善策を実行していく地道な活動の積み重ねが、最終的に組織全体の大きな変革へと繋がります。このプロセスを通じて、企業は時間やコストといった経営資源を最適化し、変化の激しい市場環境においても持続的な成長を遂げるための強固な基盤を築くことができるのです。

生産性向上との違い

「業務効率化」と「生産性向上」は、しばしば混同されがちな言葉ですが、両者の意味合いは異なります。この違いを正しく理解することは、効果的な施策を打つ上で非常に重要です。

| 観点 | 業務効率化 (Efficiency) | 生産性向上 (Productivity) |

|---|---|---|

| 目的 | インプット(投入資源)を減らすこと | アウトプット(成果)を最大化すること |

| 焦点 | プロセスの改善、ムダの排除 | 成果の質・量の向上 |

| 指標例 | 作業時間、コスト、作業工数、ミス発生率 | 売上高、利益、顧客満足度、製品開発数 |

| 関係性 | 生産性向上のための「手段」 | 業務効率化によって達成される「目的」 |

| 具体例 | ツール導入による作業自動化、会議時間の短縮 | 新規顧客獲得数の増加、高品質な新製品のリリース |

結論から言うと、業務効率化は生産性向上を実現するための重要な「手段」の一つです。

生産性とは、一般的に「アウトプット(産出)÷ インプット(投入)」という式で表されます。つまり、投入したリソース(従業員の労働時間、コスト、設備など)に対して、どれだけの成果(売上、製品、サービスなど)を生み出せたかを示す指標です。

この生産性を向上させるには、次の2つのアプローチが考えられます。

- インプットを減らす:同じアウトプットを、より少ない時間やコストで生み出す。

- アウトプットを増やす:同じインプットで、より多くの、あるいはより質の高い成果を生み出す。

このうち、「1. インプットを減らす」アプローチが、まさに業務効率化に他なりません。業務プロセスから「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、時間やコストといったインプットを削減することで、結果的に生産性が向上します。

例えば、これまで10時間かかっていた資料作成業務を、テンプレートの活用やツールの導入によって5時間に短縮できたとします。これは「業務効率化」の成功例です。その結果、空いた5時間を使って新しい企画の立案や顧客への提案活動といった、より付加価値の高い業務(アウトプットの増加に繋がる活動)に取り組めるようになります。これが「生産性向上」です。

つまり、業務効率化はそれ自体が最終ゴールなのではなく、効率化によって創出された時間やコストといった貴重なリソースを、いかにして新たな価値創造(アウトプットの最大化)に繋げるかという視点が不可欠です。単に「仕事が早く終わって楽になった」で終わらせるのではなく、その先にある「生産性向上」という大きな目的を見据えて取り組むことが、企業全体の成長をドライブさせる鍵となります。

なぜ今、業務効率化が必要なのか

多くの企業が業務効率化を経営の重要課題として掲げる背景には、避けては通れない社会構造の変化があります。特に「労働人口の減少」と「働き方改革の推進」という2つの大きな波は、企業に対して従来の働き方の見直しを強く迫っています。

労働人口の減少

日本は、世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、それに伴う生産年齢人口(15〜64歳)の減少は、多くの企業にとって深刻な課題となっています。

総務省の統計によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。具体的には、2020年に約7,406万人だった生産年齢人口は、2040年には約6,213万人にまで減少すると見込まれています。(参照:総務省「令和4年版 情報通信白書」)

これは、企業にとって「働き手の不足」が慢性化することを意味します。これまでのように人手を増やして事業を拡大するモデルは、もはや現実的ではありません。少ない人数で、これまでと同等かそれ以上の成果を上げなければ、企業の存続すら危うくなる可能性があります。

このような状況下で企業が取りうる選択肢は、従業員一人ひとりの生産性を高めること以外にありません。そして、そのための最も直接的で効果的なアプローチが業務効率化なのです。

無駄な作業や非効率なプロセスに時間を費やしている余裕は、もはやどの企業にもありません。例えば、手作業によるデータ入力、形式的な会議、煩雑な承認フローといった業務は、従業員の貴重な時間を奪うだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなります。これらの業務をITツールの導入やプロセスの見直しによって効率化することで、従業員はより専門性や創造性が求められるコア業務に集中できるようになります。

労働人口の減少というマクロな環境変化は、もはや業務効率化を「できればやった方が良い」という選択肢から、「生き残りのためにやらなければならない」という必須課題へと押し上げているのです。

働き方改革の推進

2019年4月から順次施行された「働き方改革関連法」も、企業が業務効率化に取り組む大きな動機となっています。この法律の主な目的は、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現することにあり、その中核には以下の3つの柱が据えられています。

- 長時間労働の是正

- 正規・非正規の不合理な待遇差の解消

- 多様で柔軟な働き方の実現

特に「長時間労働の是正」は、多くの企業に直接的な影響を与えています。時間外労働の上限規制が導入され、違反した企業には罰則が科されるようになりました。これにより、企業は「残業ありき」の働き方から脱却し、限られた時間の中で成果を出すことを強く求められるようになったのです。

この要請に応えるためには、従来の業務のやり方を根本から見直す必要があります。単に「残業するな」と号令をかけるだけでは、業務量が減るわけではないため、現場の負担が増えるか、サービス残業が蔓延するだけです。そうではなく、なぜ残業が発生するのか、その根本原因を突き止め、業務プロセスそのものを効率化する必要があります。

例えば、夜遅くまでかかっていた月次の集計作業をRPA(Robotic Process Automation)で自動化する、移動時間の多かった営業活動にWeb会議システムを取り入れて効率化する、といった取り組みが考えられます。

また、「多様で柔軟な働き方の実現」という観点からも業務効率化は不可欠です。テレワークや時短勤務、フレックスタイム制といった多様な働き方を導入するには、従業員がどこにいても、どんな時間帯に働いていても、スムーズに情報共有や共同作業ができる環境が必須です。クラウド型の情報共有ツールやプロジェクト管理ツールを導入し、業務プロセスを標準化・可視化しておくことで、こうした柔軟な働き方が可能になります。

このように、働き方改革は、企業に対して法令遵守という側面と、優秀な人材を確保・定着させるという側面の両方から、業務効率化への取り組みを強力に後押ししているのです。

業務効率化がもたらす4つのメリット

業務効率化は、単に「仕事が楽になる」というだけでなく、企業経営に多大な好影響をもたらします。ここでは、業務効率化がもたらす代表的な4つのメリットについて、具体的に解説します。

① コストを削減できる

業務効率化がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットが、さまざまなコストの削減です。企業活動には人件費、オフィス賃料、光熱費、消耗品費など、多くのコストが発生していますが、業務の無駄をなくすことでこれらを圧縮できます。

代表的なのが人件費の削減です。特に、残業時間の削減は大きなインパクトがあります。これまで長時間労働が常態化していた業務を効率化し、定時内に終えられるようになれば、その分の残業代を大幅に削減できます。例えば、RPAや各種ツールを導入して手作業を自動化すれば、その作業にかかっていた人件費を丸ごと削減できるケースもあります。これは、労働人口の減少が進む中で、限られた人的リソースを有効活用する上でも極めて重要です。

また、ペーパーレス化の推進もコスト削減に大きく貢献します。紙の書類を電子化することで、紙代、インク・トナー代、印刷機のリース・メンテナンス費用、書類の保管スペースにかかるコスト(倉庫代やキャビネット代)、さらには郵送費やファイル・バインダーといった備品代まで、多岐にわたる費用を削減できます。

さらに、テレワークの導入といった働き方の変革を伴う業務効率化は、オフィスコストの削減にも繋がります。出社する従業員が減れば、より小規模なオフィスへの移転や、フリーアドレス制の導入による省スペース化が可能になり、高額なオフィス賃料を削減できる可能性があります。光熱費や通勤手当の削減も期待できるでしょう。

このように、業務効率化は企業の支出を多角的に見直し、利益体質を強化するための強力なエンジンとなるのです。

② 生産性が向上する

前述の通り、業務効率化は生産性向上のための重要な手段です。無駄な業務や非効率なプロセスをなくすことで、従業員一人ひとりが本来注力すべきコア業務に集中できる時間が増え、組織全体の生産性が向上します。

例えば、営業担当者が毎日数時間を費やしていた報告書作成やデータ入力の作業を、SFA(営業支援システム)の導入によって自動化・簡素化したとします。その結果、創出された時間を顧客との対話や新規開拓、提案内容のブラッシュアップといった、売上に直結する付加価値の高い活動に振り向けることができます。これにより、個人のパフォーマンスが向上し、チームや部門全体の業績アップに繋がります。

また、業務効率化はアウトプットの「量」だけでなく「質」の向上にも寄与します。手作業による単純作業は、集中力の低下や疲労からヒューマンエラーを誘発しがちです。これらの作業をシステム化・自動化することで、ミスのない正確で高品質なアウトプットを安定して生み出せるようになります。例えば、経理部門で請求書発行や経費精算をシステム化すれば、計算ミスや入力漏れを防ぎ、月次決算の早期化と精度向上を実現できます。

さらに、情報共有ツールなどを活用して部門間の連携をスムーズにすることも生産性向上に繋がります。必要な情報がすぐに見つかる、担当者を探し回る必要がない、といった環境は、意思決定のスピードを速め、プロジェクトの進行を円滑にします。

業務効率化によって生み出された時間とエネルギーを、創造性や専門性が求められる業務に再投資することこそが、企業の持続的な成長を支える生産性向上の鍵です。

③ 従業員の満足度が上がる

業務効率化は、企業だけでなく、そこで働く従業員にとっても大きなメリットをもたらし、結果として従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)の向上に繋がります。

最も分かりやすいメリットは、長時間労働の是正によるワークライフバランスの改善です。無駄な残業が減り、定時で退社できる日が増えれば、従業員は家族と過ごす時間や、趣味、自己啓発といったプライベートな時間を充実させることができます。心身の健康を維持し、仕事へのモチベーションを高める上で、これは非常に重要な要素です。

また、意味のない作業や非効率なプロセスから解放されることは、従業員の精神的なストレスを大きく軽減します。「なぜこんな無駄な作業を…」「またこの手戻りか…」といったネガティブな感情は、日々の仕事に対する意欲を削いでしまいます。業務効率化によって、自分の仕事が会社の成果に直結していると実感できるようになれば、仕事に対するやりがいや誇り(エンゲージメント)が高まります。

さらに、単純作業やルーティンワークが自動化されることで、従業員はより高度で専門的なスキルが求められる業務に挑戦する機会を得られます。これは個人のスキルアップやキャリア形成に繋がり、成長実感を得ることで、会社への貢献意欲も高まるでしょう。

優秀な人材の確保がますます困難になる現代において、従業員満足度の向上は離職率の低下と人材定着に直結する重要な経営課題です。働きやすい環境を整備し、従業員一人ひとりの成長を支援する業務効率化は、人材という最も重要な経営資源を守り、育てるための投資と言えるでしょう。

④ 企業の競争力が強化される

コスト削減、生産性向上、従業員満足度の向上。これら3つのメリットは、最終的に企業全体の競争力強化という形で結実します。

まず、業務効率化によってコスト構造が改善され、高い利益率を確保できるようになれば、価格競争力が高まります。他社と同等品質の製品やサービスをより安価に提供したり、あるいは価格を維持したまま、浮いたコストを研究開発やマーケティングに再投資して、製品・サービスの付加価値を高めたりすることが可能になります。

次に、生産性の向上は、市場の変化に対する対応スピードを格段に向上させます。意思決定が迅速化し、商品開発から市場投入までのリードタイムが短縮されれば、顧客の新たなニーズや競合の動きに素早く対応し、ビジネスチャンスを逃しません。これは、変化の激しい現代市場において、企業が優位性を保つための生命線です。

また、従業員満足度の高い企業は、社内外から「魅力的な職場」として認知されます。これにより、優秀な人材が集まりやすくなるだけでなく、従業員が自社の製品やサービスに誇りを持ち、顧客に対してより質の高いサービスを提供するようになります。これは顧客満足度の向上に直結し、リピート購入や良好な口コミを促し、強力なブランドイメージを構築します。

このように、業務効率化は単なる内部的な改善活動に留まりません。効率化によって生み出された経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を戦略的に活用することで、企業は外部環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を遂げるための強固な競争力を手に入れることができるのです。

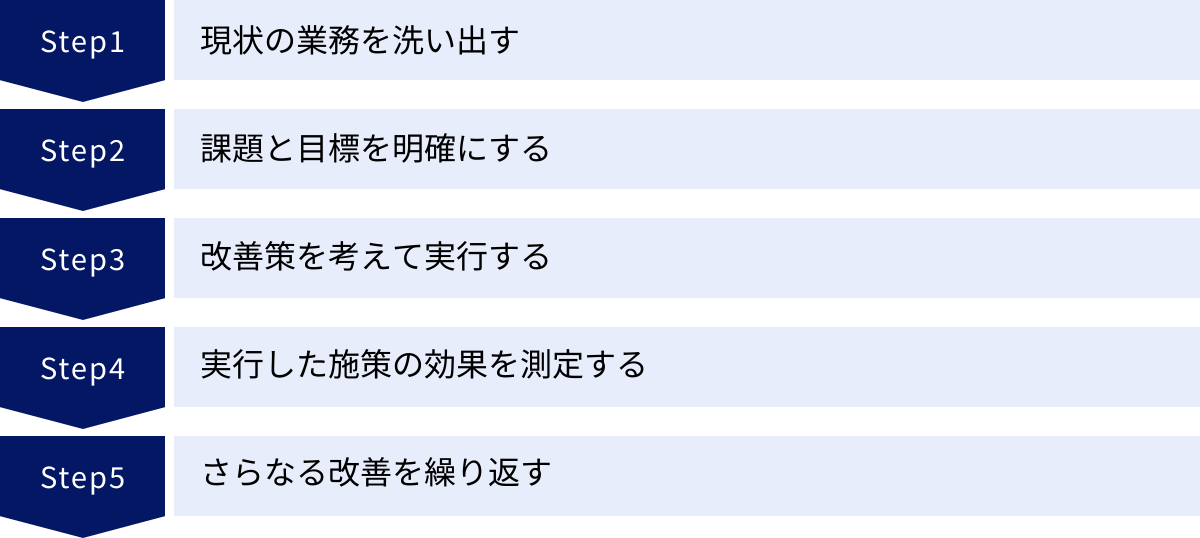

業務効率化を成功に導く進め方【5ステップ】

業務効率化は、思いつきでやみくもに進めても成功しません。目的を明確にし、計画的に実行していくことが重要です。ここでは、業務効率化を成功に導くための基本的な5つのステップを解説します。この手順に沿って進めることで、場当たり的ではない、効果的で持続可能な改善が実現できます。

① 現状の業務を洗い出す

業務効率化の第一歩は、現状を正確に把握することから始まります。どのような業務が存在し、誰が、どのように、どれくらいの時間をかけて行っているのかを徹底的に可視化します。このステップを疎かにすると、課題の特定が曖昧になり、的外れな改善策を打ってしまう原因になります。

具体的な洗い出しの方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 業務フロー図の作成:業務の開始から終了までの一連の流れを、図や記号を使って可視化します。タスクの流れ、担当者、部門間の連携、使用しているツールや書類などが一目で分かります。

- 業務一覧表の作成:部署や個人単位で、担当している業務をすべてリストアップします。業務内容、発生頻度、作業時間、関わる人数などを細かく記載することで、業務の全体像を網羅的に捉えることができます。

- 担当者へのヒアリング:実際に業務を行っている従業員に直接話を聞きます。マニュアルには書かれていない非公式な手順や、現場で感じている問題点、非効率なポイントなど、生の声を集めることが重要です。

- アンケート調査:全社や特定の部署を対象に、業務に関するアンケートを実施します。特に、多くの従業員が「無駄だ」と感じている業務や、改善を望む声が多い業務を特定するのに有効です。

この洗い出しの段階で重要なのは、先入観を持たずに、すべての業務を客観的な事実として記録することです。「これは重要な業務だから」「昔からこうやっているから」といった思い込みは一旦脇に置き、ありのままの姿を明らかにしましょう。この詳細な現状把握が、次のステップで的確な課題分析を行うための強固な土台となります。

② 課題と目標を明確にする

業務の洗い出しが完了したら、次にその中から「どこに問題があるのか(課題の特定)」そして「どういう状態を目指すのか(目標の設定)」を明確にします。

まず、洗い出した業務一覧やフロー図を基に、「ムリ・ムダ・ムラ」を探します。

- ムリ(過度な負担):特定の担当者に業務が集中している、スキルに見合わない難しい作業を任されている、納期が短すぎるなど。

- ムダ(付加価値を生まない活動):重複している作業、不要な資料作成、形骸化した会議、待ち時間、手戻りなど。

- ムラ(不安定な状態):担当者によって作業の進め方や品質が異なる、時期によって業務量が大きく変動するなど。

これらの課題を特定したら、次に取り組むべき改善テーマの優先順位をつけます。全ての課題に一度に取り組むのは現実的ではありません。「効果の大きさ(インパクト)」と「実行のしやすさ(実現性)」の2つの軸で評価し、最も費用対効果が高いと見込まれるものから着手するのがセオリーです。

課題と優先順位が決まったら、具体的な目標を設定します。このとき、SMART(スマート)と呼ばれるフレームワークを活用すると、具体的で実用的な目標を立てやすくなります。

- Specific(具体的):誰が読んでも同じ解釈ができる、明確な内容か。

- Measurable(測定可能):達成度を客観的に測れる、数値的な指標か。(例:「残業時間を20%削減する」)

- Achievable(達成可能):現実的に達成できる範囲の目標か。

- Relevant(関連性):組織全体の目標と関連しているか。

- Time-bound(期限):いつまでに達成するのか、期限が明確か。

例えば、「報告書作成を効率化する」という曖昧な目標ではなく、「SFAのレポート機能を活用し、毎週末5時間かかっていた週報作成業務を、来月末までに1時間に短縮する」といったように、SMARTに沿って目標を具体化することが、後の施策の評価を容易にし、関係者のモチベーションを維持する上で非常に重要です。

③ 改善策を考えて実行する

課題と目標が明確になったら、いよいよ具体的な改善策を立案し、実行に移します。改善策を考える際には、後述するフレームワーク「ECRS(イクルス)」を活用すると、多角的な視点からアイデアを出しやすくなります。

- Eliminate(排除):そもそも、その業務は本当に必要か?なくせないか?

- Combine(結合):別々の業務を一緒にできないか?まとめられないか?

- Rearrange(交換):手順や場所、担当者を入れ替えて効率化できないか?

- Simplify(簡素化):もっと単純に、簡単にできないか?

例えば、「複数部署からの承認を得るのに時間がかかる」という課題に対して、ECRSで考えると以下のような改善策が考えられます。

- E:重要度の低い案件は、そもそも承認プロセス自体をなくす。

- C:複数の承認を、一人の上位役職者の承認にまとめる。

- R:紙の書類を回覧するのではなく、ワークフローシステム上で並行して承認を進めるように順序を入れ替える。

- S:承認申請のテンプレートを用意し、申請内容を簡素化する。

このように、様々な角度から改善策のアイデアを出し、最も効果的で実現可能なものを選択します。改善策が決まったら、具体的な実行計画を立てます。「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を明確にしたタスクリストを作成し、関係者間で共有します。

実行段階で重要なのは、関係者への十分な説明と協力依頼です。特に、新しいツールを導入したり、業務フローを大きく変更したりする場合は、現場の従業員が戸惑いや抵抗を感じることも少なくありません。変更の目的やメリットを丁寧に説明し、研修会や説明会を実施するなどして、スムーズな移行をサポートすることが成功の鍵となります。

④ 実行した施策の効果を測定する

改善策を実行したら、必ずその効果を客観的に測定・評価します。このステップを怠ると、施策が本当に有効だったのかが分からず、やりっぱなしで終わってしまいます。

効果測定は、ステップ②で設定した目標(KPI:重要業績評価指標)に基づいて行います。例えば、「残業時間を20%削減する」という目標を立てたなら、施策実行前と実行後の残業時間を正確に比較します。「資料作成時間を5時間から1時間に短縮する」という目標なら、実際にかかった時間を計測します。

測定する指標は、数値で測れる定量的なものが望ましいですが、それだけでは不十分な場合もあります。

- 定量的データ:作業時間、コスト、処理件数、エラー発生率、残業時間など。

- 定性的データ:従業員の満足度、業務のやりやすさ、ストレスの度合い、顧客からのフィードバックなど。

定性的なデータは、アンケートやヒアリングを通じて収集します。「ツール導入で確かに時間は短縮されたが、操作が複雑で逆にストレスが増えた」といった、数値だけでは見えてこない現場の実感や新たな課題を発見できることもあります。

効果測定の結果は、関係者全員に分かりやすく共有することが重要です。成功した場合は、その要因を分析し、成功体験としてナレッジを蓄積します。一方で、期待した効果が出なかった場合も、失敗として隠すのではなく、その原因を冷静に分析し、次の改善に活かすための貴重なデータとして捉えるべきです。この振り返りのプロセスが、組織の改善能力を高めていきます。

⑤ さらなる改善を繰り返す

業務効率化は、一度きりのプロジェクトで終わりではありません。ビジネス環境や技術は常に変化しており、一度最適化した業務も、時が経てばまた非効率になる可能性があります。そのため、継続的に改善を繰り返していくことが不可欠です。

この考え方は、品質管理などでよく用いられる「PDCAサイクル」そのものです。

- Plan(計画):現状分析、課題特定、目標設定、改善策立案(ステップ①〜③)

- Do(実行):改善策の実行(ステップ③)

- Check(評価):効果測定(ステップ④)

- Act(改善):評価結果を基に、さらなる改善策を検討・実行(ステップ⑤)

ステップ④の評価結果に基づき、「目標を達成できたので、この改善策を他の部署にも横展開しよう」「目標には届かなかったので、別の改善策を試してみよう」「新たな課題が見つかったので、それに対する改善計画を立てよう」といった次のアクション(Act)に繋げます。

そして、再びPlan(計画)のフェーズに戻り、このサイクルを継続的に回し続けることで、業務プロセスは常に最適化され、組織は変化に強い体質へと進化していきます。

重要なのは、業務改善を特別なイベントではなく、日常的な文化として組織に根付かせることです。現場から改善提案が自発的に出てくるような仕組みや風土を醸成することが、持続的な業務効率化の最終的なゴールと言えるでしょう。

業務改善に役立つフレームワーク「ECRS(イクルス)」とは

業務効率化の具体的な改善策を考える際に、非常に強力なツールとなるのが「ECRS(イクルス)」というフレームワークです。ECRSは、改善の4つの原則の頭文字を取ったもので、この順番で検討していくことで、網羅的かつ効果的な改善アイデアを導き出すことができます。

ECRSは、元々製造業の生産現場で生まれた改善手法ですが、そのシンプルで普遍的な考え方は、オフィスワークやサービス業など、あらゆる業種の業務改善に応用可能です。

| 原則 | 英語 | 意味 | 問いかける質問の例 |

|---|---|---|---|

| E | Eliminate | 排除(なくす) | 「この業務は本当に必要か?」「この会議、やめられないか?」 |

| C | Combine | 結合(つなげる) | 「似たような業務を一緒にできないか?」「複数の報告書を一つにまとめられないか?」 |

| R | Rearrange | 交換(入れ替える) | 「作業の順番を変えたらどうなるか?」「担当者を変えたら効率が上がらないか?」 |

| S | Simplify | 簡素化(簡単にする) | 「もっと簡単な方法はないか?」「ツールを使って楽にできないか?」 |

ECRSの最大のポイントは、「E→C→R→S」の順番で検討することです。なぜなら、業務そのものを「排除(Eliminate)」できれば、その後の結合や簡素化を考える必要がなくなり、最も改善効果が高いためです。いきなり「Simplify(簡素化)」から考えると、無駄な業務を効率的にこなす、という本末転倒な結果に陥りかねません。

E:Eliminate(排除)

ECRSの最初のステップであり、最も重要なのが「Eliminate(排除)」です。これは、「その業務、本当に必要ですか?」と根本から問い直し、不要な業務そのものをなくしてしまうアプローチです。

長年続けている業務の中には、始めた当初は目的があったものの、今では形骸化・慣習化してしまい、誰もその目的を意識せずに続けているものが少なくありません。これらを大胆にやめることで、最も大きな効率化の効果が期待できます。

【Eliminateの具体例】

- 形骸化した定例会議の廃止:誰も発言せず、情報共有のためだけに集まる会議をやめ、チャットツールでの報告に切り替える。

- 不要な報告書の作成中止:誰も読んでいない日報や、作成することが目的化している資料の作成をやめる。

- 過剰なチェック工程の削減:ダブルチェック、トリプルチェックが慣習化している業務で、ミスの発生率や影響度を鑑みて、チェック工程を減らす。

- 紙の書類の回覧・捺印の廃止:ワークフローシステムを導入し、物理的な書類のやり取りをなくす。

「なくす」という判断は勇気がいるかもしれませんが、「もしこの業務がなかったら、具体的に誰が、何に困るのか?」を冷静に考えてみましょう。意外と誰にも影響がない、あるいは代替手段で十分なケースは多いものです。業務をなくせば、その作業にかかっていた時間は100%削減されます。 まさに究極の業務効率化と言えるでしょう。

C:Combine(結合)

Eliminate(排除)できないと判断された業務については、次に「Combine(結合)」を検討します。これは、別々に行われている複数の業務や工程を、一つにまとめられないかという視点です。業務をまとめることで、作業の重複をなくし、担当者間の連携コストや待ち時間を削減できます。

【Combineの具体例】

- 複数の会議を統合する:目的が近い複数の定例会議を一つにまとめ、開催頻度を減らす。

- 問い合わせ窓口の一本化:部署ごと、製品ごとに分かれていた顧客からの問い合わせ窓口を一つに集約し、担当者が一元的に対応する。これにより、顧客の利便性向上と社内の情報共有円滑化が図れます。

- 類似作業の集約:各部署で個別に行っていた備品の発注業務を、総務部で一括して行うようにする。

- データ入力の一括処理:複数のシステムに同じようなデータを別々に入力していた場合、一度の入力で全てのシステムにデータが反映される仕組みを構築する。

「似たような作業はないか?」「一緒にやれば効率が上がりそうな業務はないか?」という視点で業務プロセスを見直すことで、これまで見えなかった無駄を発見し、プロセス全体をスリム化できます。

R:Rearrange(交換)

Eliminate(排除)もCombine(結合)も難しい業務については、次に「Rearrange(交換・再配置)」を検討します。これは、業務を行う「順序」「場所」「担当者」などを入れ替えることで、より効率的なプロセスを構築できないかというアプローチです。作業フローを最適化することで、手戻りや停滞を防ぎ、スムーズな流れを生み出します。

【Rearrangeの具体例】

- 作業手順の入れ替え:A→B→Cという手順で行っていた作業を、C→A→Bの順に変えることで、手待ち時間をなくす。例えば、企画書作成において、先にデザイン案を作るのではなく、まずテキストコンテンツを確定させることで、デザインの修正手戻りを減らす。

- 担当者の変更:専門知識が必要な作業を、その分野が得意な担当者に任せる。逆に、誰でもできる単純作業は、専門性の高い担当者から手の空いている担当者やパート・アルバイトに移管する。

- 作業場所の変更(レイアウト変更):連携が多い部署同士の座席を近くに配置したり、頻繁に使う機材を作業場所のすぐそばに置いたりすることで、移動の無駄をなくす。

- 承認フローの見直し:直列で行っていた承認(課長→部長→役員)を、ワークフローシステム上で並列(同時に)行うように変更し、承認完了までの時間を短縮する。

「今の順番は本当に最適か?」「他の人がやった方が早いのではないか?」「場所を変えれば効率が上がらないか?」といった問いを通じて、固定観念にとらわれずに柔軟な発想で業務の再構築を試みることが重要です。

S:Simplify(簡素化)

ECRの視点で検討してもなお残った業務に対して、最後のステップとして「Simplify(簡素化)」を適用します。これは、業務そのものや手順を、もっと単純に、もっと簡単にできないかというアプローチです。ITツールの活用やマニュアル化などが、このステップの代表的な手段です。

多くの人が「業務効率化」と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、このSimplifyかもしれませんが、ECRSのフレームワークでは最後の手段と位置づけられています。なぜなら、無駄な業務を簡素化・自動化しても、それは「無駄を効率的にこなしている」に過ぎないからです。あくまで、本当に必要な業務に対して、この簡素化を適用すべきです。

【Simplifyの具体例】

- ITツールの導入・活用:手作業で行っていたデータ集計をExcelのマクロやBIツールで自動化する。定型的なメール返信をテンプレート機能で簡略化する。

- マニュアル化・テンプレート化:作業手順をマニュアルにまとめ、誰がやっても同じ品質で作業できるようにする。頻繁に作成する書類(見積書、議事録など)のテンプレートを用意し、作成時間を短縮する。

- 入力項目の削減:申請書や報告書のフォーマットを見直し、不要な入力項目を削除してシンプルにする。

- 専門用語の平易化:社内だけで通用するような複雑な専門用語の使用をやめ、誰にでも分かりやすい言葉に統一し、コミュニケーションコストを下げる。

「もっと楽にできないか?」「誰でもできるようにするにはどうすれば良いか?」という視点で業務を見直し、徹底的にシンプルにすることで、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーを防ぎ、業務の属人化を解消できます。

【シーン別】業務効率化のアイデア集

ここでは、これまでの考え方を基に、明日からでも実践できる具体的な業務効率化のアイデアを「個人」「チーム」「コミュニケーション」「会議」「部門別」といった様々なシーンに分けてご紹介します。

個人でできる業務効率化アイデア

まずは、自分一人から始められる業務効率化のアイデアです。小さな工夫の積み重ねが、大きな時間創出に繋がります。

ToDoリストでタスクを可視化する

「今日やるべきこと」を頭の中だけで管理していると、抜け漏れが発生したり、何から手をつけるべきか迷ったりして時間をロスしがちです。 ToDoリストを作成し、タスクを書き出すことで、頭の中が整理され、やるべきことが明確になります。手帳や付箋、専用のタスク管理アプリなど、自分に合った方法で構いません。完了したタスクにチェックを入れて消していく行為は、達成感にも繋がり、モチベーション維持にも効果的です。

アイゼンハワーマトリクスでタスクの優先順位を決める

タスクが複数ある場合、何から手をつけるべきか優先順位付けが重要です。そこで役立つのが「アイゼンハワーマトリクス」というフレームワークです。タスクを「緊急度」と「重要度」の2軸で4つの領域に分類します。

- 重要かつ緊急:すぐに対応すべきタスク(例:クレーム対応、今日が締切の案件)

- 重要だが緊急ではない:将来の成果に繋がるタスク(例:スキルアップ、中長期計画の策定)

- 重要ではないが緊急:すぐに対応が必要だが成果に直結しないタスク(例:多くの電話やメール対応)

- 重要でも緊急でもない:やる必要のない、あるいは後回しにできるタスク(例:無駄な資料の整理)

多くの人は第1領域と第3領域に追われがちですが、本当に成果を出すためには、第2領域のタスクに時間を投資することが重要です。 このマトリクスを使ってタスクを整理することで、自分が本当に時間をかけるべき活動が何なのかを客観的に判断できます。

ポモドーロテクニックで集中力を高める

人間の集中力は長くは続きません。そこで、集中と休憩を意図的に繰り返す「ポモドーロテクニック」が有効です。これは、「25分間の作業+5分間の短い休憩」を1セットとし、これを繰り返す時間管理術です。25分という短い時間設定が集中へのハードルを下げ、「あと少しだけ頑張ろう」という気持ちにさせてくれます。また、定期的な休憩が脳をリフレッシュさせ、結果的に長時間の生産性を維持するのに役立ちます。

PCのショートカットキーを活用する

マウス操作は、意外と時間と手間がかかっています。コピー(Ctrl+C)、ペースト(Ctrl+V)、保存(Ctrl+S)といった基本的なものから、ウィンドウの切り替え(Alt+Tab)や仮想デスクトップの活用まで、ショートカットキーを覚えるだけで、PC作業のスピードは劇的に向上します。 自分がよく使う操作のショートカットキーから少しずつ覚えて、習慣化してみましょう。

デスク周りを整理整頓する

「必要な書類や文房具がすぐに見つからない」という時間は、完全な無駄です。デスク周りを常に整理整頓し、どこに何があるかを把握しておくだけで、探し物をする時間をなくせます。物理的なデスクだけでなく、PCのデスクトップも同様です。不要なファイルは削除し、フォルダ構造を整理して、必要な情報にすぐにアクセスできる環境を整えましょう。

集中できる作業環境を整える

周囲の雑談や電話の音、頻繁な通知などで集中が途切れてしまうことはありませんか。集中して作業したい時間帯には、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンを使ったり、チャットツールの通知を一時的にオフにしたりするなど、外部からの刺激を遮断する工夫が有効です。また、自分にとって集中しやすい音楽を聴く、少し場所を変えてみるなども試す価値があります。

チーム・組織でできる業務効率化アイデア

個人の努力だけでは限界があります。チームや組織全体で取り組むことで、より大きな効果が期待できます。

ファイルの命名規則を統一する

「最終版_ver2_fix_20240520.xlsx」のようなファイル名が乱立し、どれが最新か分からなくなった経験はありませんか。ファイルやフォルダの命名規則をチームで統一するだけで、誰もが必要な情報を迅速に見つけられるようになります。例えば、「【日付】【プロジェクト名】【資料名】_【作成者】」のようなルールを決め、徹底するだけで、ファイル管理の効率は飛躍的に向上します。

業務マニュアルやテンプレートを作成・共有する

特定の担当者しかやり方が分からない「属人化」した業務は、その担当者が不在の際に業務が滞るリスクを抱えています。業務の手順をマニュアル化し、誰でも同じ品質で作業できるようにしておくことが重要です。また、見積書や請求書、議事録など、頻繁に作成する書類はテンプレート化し、共有フォルダに保管しておきましょう。一から作成する手間が省け、品質のばらつきも防げます。

ペーパーレス化を推進する

紙の書類は、印刷、配布、保管、検索、廃棄といった多くのコストと手間を伴います。契約書や申請書、請求書などを電子化し、クラウドストレージやワークフローシステムで管理することで、これらのコストと手間を大幅に削減できます。情報共有のスピードも向上し、テレワークなど多様な働き方にも対応しやすくなります。

業務の属人化を防ぐ仕組みを作る

業務マニュアルの作成に加え、定期的なジョブローテーション(担当業務の交代)や、ペアプログラミング(2人1組で作業)のような仕組みを取り入れることも、属人化の防止に有効です。一人の担当者が業務を抱え込むのを防ぎ、チーム全体で業務知識を共有する文化を醸成します。これにより、誰かが急に休んでも業務が止まらない、変化に強い組織を作ることができます。

コミュニケーションを円滑にするアイデア

業務の多くは、人とのコミュニケーションで成り立っています。ここの非効率を改善することも重要です。

ビジネスチャットツールを導入する

メールでのやり取りは、宛名や定型挨拶文が必要で、過去の経緯を追うのも大変です。ビジネスチャットツール(例:Slack, Microsoft Teams)を導入すれば、より迅速で気軽なコミュニケーションが可能になります。プロジェクトや案件ごとにチャンネル(トークルーム)を作成すれば、情報が整理され、必要なメンバーだけで効率的なやり取りができます。

Web会議システムを活用する

移動時間は、何も生み出さないコストです。特に遠隔地の相手との打ち合わせには、Web会議システム(例:Zoom, Google Meet)を活用しましょう。移動時間と交通費をゼロにできるだけでなく、画面共有機能を使えば、その場で資料を見ながら具体的な指示や確認ができるため、対面と遜色ない、あるいはそれ以上に効率的な打ち合わせが可能です。

5W1Hを意識した情報伝達を徹底する

「あれ、やっといて」のような曖昧な指示は、認識のズレや手戻りの原因になります。誰かに依頼や報告をする際は、常に「5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)」を意識しましょう。「いつまでに(When)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を明確に伝えるだけで、コミュニケーションエラーは劇的に減少します。

情報共有ツールでナレッジを蓄積する

「この件、前に誰かに聞いた気がするけど…」と同じ質問が繰り返されるのは非効率です。社内Wikiやナレッジ共有ツール(例:Notion, Confluence)を導入し、よくある質問への回答や業務ノウハウ、議事録などを一箇所に蓄積していきましょう。誰もが自分で情報を探しにいける環境を整えることで、質問する側・される側双方の時間を節約できます。

会議を効率化するアイデア

多くのビジネスパーソンが「無駄」と感じているのが会議です。ここにメスを入れることは、組織全体の生産性向上に直結します。

会議の目的とゴールを明確にする

会議を始める前に、「この会議で何を決めたいのか(目的)」と「会議が終わった時にどのような状態になっていれば成功か(ゴール)」を明確に定義し、参加者全員で共有します。目的が「情報共有」なのか、「意思決定」なのか、「アイデア出し」なのかによって、進め方や参加者は変わってきます。ゴールが曖昧な会議は、ただ時間が過ぎるだけの不毛な集まりになりがちです。

アジェンダ(議題)を事前に共有する

会議の直前や開始時にアジェンダを配るのでは遅すぎます。会議の目的・ゴールと共に、具体的な議題とそれぞれの時間配分を記載したアジェンダを、遅くとも前日までには参加者に共有しましょう。参加者は事前に議題について考え、自分の意見を準備できるため、会議の場で本質的な議論に集中でき、時間が大幅に短縮されます。

不要な定例会議を見直す・なくす

「毎週月曜の朝は定例会議」のように、目的が曖憂なまま慣習で続いている会議はありませんか。一度すべての定例会議をリストアップし、その目的と成果を問い直してみましょう。 アジェンダが毎回同じ、報告だけで議論がない、といった会議は、思い切って廃止するか、隔週開催にする、あるいはチャットでの報告に切り替えるなどの見直しが必要です。

議事録のテンプレートを用意する

会議が終わった後に議事録作成に時間がかかっていませんか。「開催日時」「参加者」「決定事項」「ToDo(誰が・いつまでに・何をするか)」といった項目を盛り込んだテンプレートを予め用意しておきましょう。会議中にテンプレートに沿ってメモを取れば、会議終了とほぼ同時に議事録が完成します。これにより、作成時間を短縮できるだけでなく、決定事項や担当が明確になり、次のアクションにスムーズに繋がります。

【部門別】特化した業務効率化アイデア

部門ごとに特有の業務課題があります。ここでは、主要な部門に特化した効率化アイデアと、それを支援するツールカテゴリーを紹介します。

営業部門:SFA/CRMで顧客情報を一元管理する

営業担当者が個別に顧客情報を管理していると、担当者不在時の対応が遅れたり、異動・退職時に引き継ぎがうまくいかなかったりします。SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)を導入し、顧客情報、商談履歴、進捗状況などを一元管理することで、チーム全体で情報を共有し、組織的な営業活動が可能になります。日報作成の自動化や案件管理の効率化も実現できます。

マーケティング部門:MAツールで施策を自動化する

見込み客(リード)の獲得から育成まで、マーケティング活動は多岐にわたります。MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入すれば、Webサイト訪問者の行動履歴に基づいたメールの自動配信や、リードのスコアリング(見込み度の点数化)などが可能になり、煩雑な作業を自動化できます。これにより、マーケターは戦略立案やコンテンツ作成といった、より創造的な業務に集中できます。

人事・総務部門:勤怠管理や経費精算をシステム化する

タイムカードの集計や交通費の精算など、人事・総務部門には手作業が多く発生しがちな定型業務が数多くあります。勤怠管理システムや経費精算システムを導入すれば、従業員はスマートフォンから打刻や申請ができ、管理者はリアルタイムで状況を把握できます。集計作業が自動化され、月末月初の業務負荷を大幅に軽減できます。

採用部門:採用管理システムで選考プロセスを効率化する

応募者情報の管理、面接の日程調整、選考結果の連絡など、採用業務は煩雑なプロセスを伴います。ATS(採用管理システム)を導入することで、複数の求人媒体からの応募者を一元管理し、選考の進捗状況を可視化できます。候補者とのコミュニケーションもシステム上で行えるため、対応漏れや連絡ミスを防ぎ、選考プロセス全体をスムーズに進めることができます。

経理部門:クラウド会計ソフトで入力作業を減らす

請求書の発行、入金確認、仕訳入力など、経理業務は正確性が求められる手作業が多い部門です。クラウド会計ソフトを導入すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を提案してくれます。これにより、面倒な入力作業が大幅に削減され、ヒューマンエラーを防ぎ、月次決算の早期化に繋がります。

業務効率化に役立つおすすめツール15選

業務効率化を強力に推進するのが、さまざまなITツールです。ここでは、多くの企業で導入されている代表的なツールを15種類、カテゴリー別に紹介します。自社の課題に合ったツール選定の参考にしてください。

| カテゴリ | ツール名 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|

| コミュニケーション | ① Slack | チャンネルベースで話題を整理。外部サービス連携が豊富。 |

| ⑦ Zoom | 高品質なビデオ・音声通話。ウェビナー機能も充実。 | |

| タスク・プロジェクト管理 | ② Asana | ガントチャートやカンバンボードで進捗を可視化。 |

| ③ Trello | カードを動かす直感的な操作性でタスク管理が容易。 | |

| 情報共有・ドキュメント管理 | ④ Notion | ドキュメント作成、タスク管理、データベースなどを統合。 |

| ⑤ Google Workspace | Gmail, Drive, Docs, Sheetsなどをシームレスに連携。 | |

| ⑥ Microsoft 365 | Word, Excel, PowerPointとTeams, OneDriveを連携。 | |

| ⑫ Dropbox Business | 大容量ファイルの共有・管理に強み。セキュリティも強固。 | |

| 営業・マーケティング | ⑧ Salesforce | 世界トップシェアのSFA/CRM。豊富な機能と拡張性。 |

| ⑨ HubSpot | MA、SFA、CRM機能を統合したプラットフォーム。 | |

| ⑭ Sansan | 名刺をスキャンするだけで正確な顧客データベースを構築。 | |

| バックオフィス | ⑩ KING OF TIME | あらゆる打刻方法に対応するクラウド型勤怠管理システム。 |

| ⑪ freee会計 | 銀行口座連携やAIによる自動仕訳が特徴のクラウド会計。 | |

| 自動化・連携 | ⑬ UiPath | PC上の定型作業をロボットが代行するRPAプラットフォーム。 |

| ⑮ Zapier | プログラミング知識不要で様々なWebサービスを連携・自動化。 |

① Slack

Slackは、世界中で利用されているビジネスチャットツールです。「チャンネル」というテーマ別のトークルームで会話を整理できるのが最大の特徴で、プロジェクトごと、部署ごと、あるいは趣味の話題など、目的に応じて情報を切り分けられます。これにより、メールのように情報が埋もれることなく、効率的なコミュニケーションが可能です。ファイル共有やビデオ通話、多数の外部アプリとの連携機能も強力で、業務の中心的なハブとして機能します。(参照:Slack公式サイト)

② Asana

Asanaは、チームのタスクとプロジェクトを管理するためのツールです。個々のタスクの担当者や期限を明確にし、カンバンボードやガントチャート、カレンダーなど多様なビューで進捗状況を可視化できます。誰が何をしているのか、どの作業が遅れているのかが一目瞭然になるため、プロジェクトマネジメントを効率化し、チーム全体の生産性を向上させます。(参照:Asana公式サイト)

③ Trello

Trelloは、カンバン方式のタスク管理ツールで、その直感的な操作性が魅力です。「ボード」「リスト」「カード」という3つの要素で構成され、タスクを書いたカードを「ToDo」「作業中」「完了」といったリスト間でドラッグ&ドロップするだけで、ステータスを管理できます。個人でのシンプルなタスク管理から、チームでの小規模なプロジェクト管理まで幅広く活用できます。(参照:Trello公式サイト)

④ Notion

Notionは、「オールインワンワークスペース」を謳う多機能な情報共有ツールです。ドキュメント作成(Wiki)、タスク管理、データベース、カレンダーなどを一つのツールに集約できます。ブロックを組み合わせて自由にページを作成できる柔軟性が特徴で、社内ポータルサイト、プロジェクト管理、議事録、個人のメモ帳まで、あらゆる情報を一元管理するのに適しています。(参照:Notion公式サイト)

⑤ Google Workspace

Googleが提供するクラウドベースのグループウェアです。Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブ、Googleドキュメント(文書)、スプレッドシート(表計算)、スライド(プレゼンテーション)などがセットになっています。全てのツールがシームレスに連携しており、複数人での同時編集が可能なため、共同作業や情報共有をスムーズに行えます。(参照:Google Workspace公式サイト)

⑥ Microsoft 365

Microsoftが提供するサブスクリプション型のサービスです。従来のWord、Excel、PowerPointといったOfficeアプリに加え、クラウドストレージのOneDrive、ビジネスチャット・Web会議のTeamsなどが統合されています。使い慣れたOfficeアプリをクラウド上で共同編集でき、Teamsをハブとして連携できる点が強みです。(参照:Microsoft 365公式サイト)

⑦ Zoom

Zoomは、Web会議システムの代名詞ともいえるツールです。安定した接続品質と高品質な映像・音声が特徴で、1対1のミーティングから数千人規模のウェビナーまで対応できます。画面共有、録画、ブレイクアウトルーム(参加者を小グループに分ける機能)など、オンラインでのコミュニケーションを円滑にするための機能が豊富に揃っています。(参照:Zoom公式サイト)

⑧ Salesforce

Salesforceは、世界No.1のシェアを誇るSFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)プラットフォームです。顧客情報、商談履歴、活動内容などを一元管理し、営業プロセス全体を可視化・効率化します。レポート・ダッシュボード機能によるデータ分析や、マーケティング、カスタマーサービスなど、他部門との連携機能も充実しており、拡張性の高さが魅力です。(参照:Salesforce公式サイト)

⑨ HubSpot

HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能を統合したプラットフォームです。特にMA(マーケティングオートメーション)機能に定評があり、見込み客の獲得から育成、商談化までを支援します。無料から使えるCRMも提供しており、スモールスタートしやすい点も特徴です。(参照:HubSpot公式サイト)

⑩ KING OF TIME

KING OF TIMEは、クラウド型勤怠管理システムのトップシェアを誇るサービスです。PC、スマートフォン、ICカード、指紋認証など、多様な打刻方法に対応しており、あらゆる業種・業態の勤怠管理を効率化します。残業時間の自動計算や各種給与ソフトとの連携も可能で、人事・労務担当者の業務負担を大幅に軽減します。(参照:KING OF TIME公式サイト)

⑪ freee会計

freee会計は、中小企業や個人事業主に人気のクラウド会計ソフトです。銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を自動化する機能が特徴です。請求書の発行から入金管理、決算書の作成まで、経理業務をワンストップで効率化できます。(参照:freee会計公式サイト)

⑫ Dropbox Business

Dropbox Businessは、法人向けのクラウドストレージサービスです。大容量ファイルの安全な保管・共有に優れており、詳細なアクセス権限設定や、ファイル復元機能など、ビジネス利用に必要なセキュリティと管理機能を備えています。場所やデバイスを問わずにファイルへアクセスできるため、テレワークや共同作業を円滑にします。(参照:Dropbox公式サイト)

⑬ UiPath

UiPathは、RPA(Robotic Process Automation)市場をリードするプラットフォームです。PC上で行うクリックやキーボード入力といった定型的な手作業を、「ロボット」と呼ばれるソフトウェアに記憶させ、自動で実行させることができます。データ入力、レポート作成、システム間の情報転記など、人間が行うには単純で時間のかかる作業を自動化し、生産性を劇的に向上させます。(参照:UiPath公式サイト)

⑭ Sansan

Sansanは、法人向けの名刺管理サービスです。スキャナで名刺を取り込むだけで、オペレーターが正確にデータ化し、社内全体で共有可能な顧客データベースを構築します。誰がいつ、どの企業の誰と会ったのかが一元管理されるため、人脈を会社の資産として活用し、営業機会の創出や引き継ぎの効率化に貢献します。(参照:Sansan公式サイト)

⑮ Zapier

Zapierは、異なるWebサービス同士をプログラミングの知識なしで連携させ、作業を自動化できるツールです。「もし〇〇(トリガー)が起きたら、××(アクション)する」というシンプルなルールを設定するだけで、例えば「Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信したら、その内容をSlackに通知し、添付ファイルをDropboxに保存する」といった連携(Zap)を簡単に作成できます。(参照:Zapier公式サイト)

業務効率化で失敗しないための注意点

業務効率化は多くのメリットをもたらしますが、進め方を誤ると期待した効果が得られないばかりか、かえって現場を混乱させてしまうこともあります。ここでは、業務効率化で失敗しないために押さえておくべき注意点を解説します。

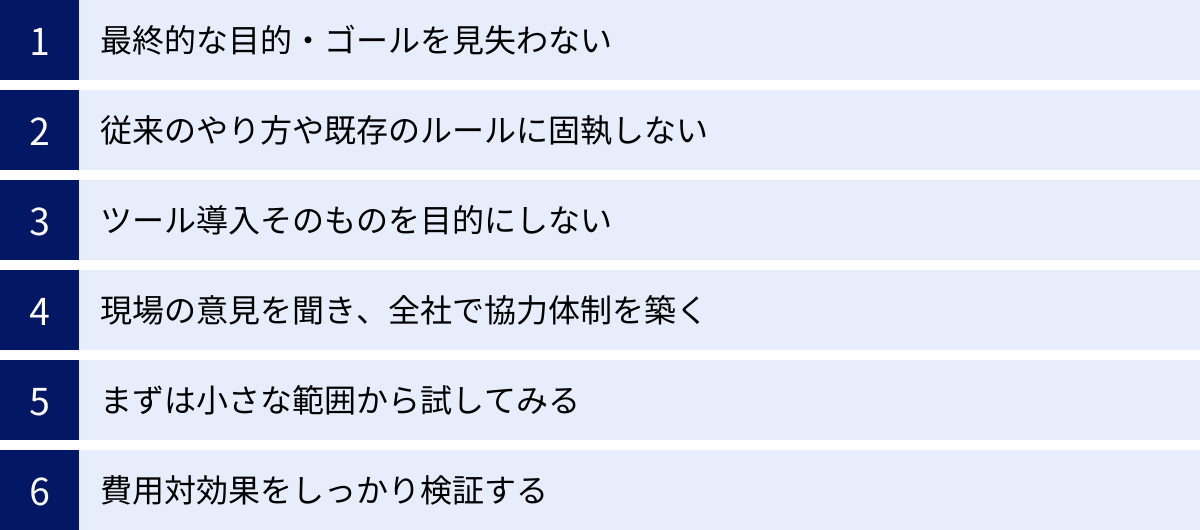

最終的な目的・ゴールを見失わない

業務効率化を進めていると、いつの間にか「作業時間を短縮すること」や「ツールを導入すること」自体が目的になってしまうことがあります。しかし、本来の目的は、効率化によって生み出されたリソース(時間やコスト)を使って、企業の利益向上や競争力強化といった、より大きな成果に繋げることのはずです。

例えば、「会議時間を半分に短縮する」という施策が成功したとしても、その空いた時間で従業員がただ雑談しているだけでは、企業としての生産性は向上しません。「創出した時間で、顧客への提案活動を月5件増やす」「新商品の企画に充てる」といった、次のアクションプランまでセットで考えておくことが重要です。常に「何のために効率化するのか?」という最終的なゴールを意識し、関係者全員で共有し続けることが、施策を成功に導く鍵となります。

従来のやり方や既存のルールに固執しない

業務効率化を進める上で大きな障壁となるのが、「今までこうやってきたから」「このやり方が一番慣れているから」という、変化に対する抵抗感です。特に、長年同じ方法で業務を行ってきたベテラン社員や、既存のルールを守ることを重視する管理職から反発が起こることがあります。

しかし、業務効率化はまさに、その「当たり前」を疑うことから始まります。現状のやり方が、本当に今の時代やビジネス環境に合った最適解なのかをゼロベースで問い直す必要があります。変化には一時的な痛みや学習コストが伴うことを理解し、経営層が強いリーダーシップを発揮して改革を推進する姿勢が不可欠です。同時に、なぜ変える必要があるのか、新しい方法がもたらすメリットは何かを丁寧に説明し、現場の理解と協力を得ていく地道な努力も求められます。

ツール導入そのものを目的にしない

便利なITツールは業務効率化の強力な武器ですが、「ツールを導入すれば全て解決する」という考え方は危険です。 これを「ツール導入目的化の罠」と呼びます。

よくある失敗例は、自社の業務プロセスや課題を十分に分析しないまま、流行りのツールを導入してしまうケースです。その結果、「機能が多すぎて使いこなせない」「自社の業務フローに合わない」「導入したものの、結局誰も使わなくなった」といった事態に陥ります。

ツールはあくまで手段です。重要なのは、まず自社の業務を可視化し、課題を明確にした上で、その課題を解決するために最適なツールは何か、という順番で検討することです。ツールの機能に業務を合わせるのではなく、自社の業務を効率化するためにツールをどう活用するか、という視点を忘れてはなりません。

現場の意見を聞き、全社で協力体制を築く

業務効率化の施策を、経営層や一部の企画部門だけでトップダウンで進めようとすると、ほぼ確実に失敗します。なぜなら、実際の業務の課題や非効率な点を最もよく知っているのは、日々その業務に携わっている現場の従業員だからです。

現場の意見を無視して導入された新しいルールやツールは、「現場の実態を分かっていない」と反発を招き、形骸化してしまうでしょう。施策を検討する初期段階から現場の担当者を巻き込み、ヒアリングやワークショップを通じて意見を吸い上げるプロセスが不可欠です。

また、業務効率化は特定の部署だけの問題ではなく、全社的な取り組みです。一部の部署が効率化しても、連携する他部署のプロセスが旧態依然のままでは、ボトルネックが移動するだけで、会社全体の生産性は向上しません。 経営層がリーダーシップを取り、部署の垣根を越えた協力体制を築くことが成功の絶対条件です。

まずは小さな範囲から試してみる(スモールスタート)

全社一斉に大規模な業務改革を行おうとすると、失敗したときのリスクが大きすぎます。また、関係者の合意形成にも時間がかかり、プロジェクトがなかなか前に進まないという事態にもなりがちです。

そこでおすすめなのが、特定の部署やチーム、あるいは特定の業務に絞って、まずは小さな範囲で試してみる「スモールスタート」というアプローチです。スモールスタートには、以下のようなメリットがあります。

- リスクが低い:もし失敗しても影響範囲を最小限に抑えられる。

- 効果検証がしやすい:小規模なため、施策の効果を正確に測定しやすい。

- 改善のサイクルを速く回せる:試行錯誤を繰り返し、素早く改善策を洗練させられる。

- 成功事例を作りやすい:小さな成功体験を積み重ねることで、他部署へ展開する際の説得力が増す。

例えば、新しいプロジェクト管理ツールを導入する際に、まずは一つのプロジェクトチームで試験的に利用してみます。そこで得られた知見や課題を基に運用方法を改善し、成功モデルを確立してから全社に展開する、といった進め方が有効です。

費用対効果をしっかり検証する

業務効率化には、ツールの導入費用やコンサルティング費用、従業員の研修時間など、何らかのコストが発生します。これらの投資に対して、どれだけの効果(リターン)が得られるのかを事前に試算し、実行後にも検証することが重要です。

費用対効果(ROI:Return on Investment)を算出する際は、削減できた人件費や経費といった直接的な金銭的効果だけでなく、「従業員満足度の向上による離職率の低下」や「意思決定スピードの向上による機会損失の削減」といった、数値化しにくい間接的な効果も考慮に入れると、より正確な投資判断ができます。

高機能で高価なツールを導入したものの、ほとんど使われずにコストだけがかさむ、といった事態は避けなければなりません。施策の規模や期待される効果に見合った、適切なコスト感覚を持つことが、持続可能な業務効率化には不可欠です。