目次

PEST分析とは

PEST分析(ペストぶんせき)とは、自社を取り巻く外部環境の中でも、特に自社の努力ではコントロールが難しい「マクロ環境」を分析するためのフレームワークです。事業戦略やマーケティング戦略を立案する際に、世の中の大きな流れが自社にどのような影響を与えるかを予測し、適切な意思決定を行うために用いられます。

PESTは、以下の4つの要素の頭文字を取ったものです。

- P:Politics(政治的要因)

- E:Economy(経済的要因)

- S:Society(社会的要因)

- T:Technology(技術的要因)

これらの4つの視点から、自社の事業に影響を与える可能性のある外部の要因を網羅的に洗い出し、それぞれが「機会(Opportunity)」となるのか、それとも「脅威(Threat)」となるのかを評価します。

ビジネスの世界では、どれだけ優れた製品やサービスを持っていても、世の中の大きな変化、例えば新しい法律の施行、景気の悪化、消費者の価値観の変化、革新的な技術の登場などによって、事業の前提が覆されてしまうことがあります。例えるなら、どんなに頑丈な船を造っても、天候や海流といった自然の力を無視して航海することはできません。PEST分析は、この「天候」や「海流」といった、自分たちでは直接コントロールできない外部の力を事前に把握し、航海の計画を立てるための「海図」や「天気予報」のような役割を果たします。

近年、ビジネス環境は「VUCA(ブーカ)時代」と呼ばれるように、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)を増しています。このような予測困難な時代において、自社の内部環境だけに目を向けていると、外部の大きな変化の波に乗り遅れたり、予期せぬリスクに飲み込まれたりする可能性が高まります。

だからこそ、PEST分析のようなフレームワークを用いて、マクロ環境を体系的に、そして客観的に分析することが、持続的な成長を目指す企業にとって不可欠なのです。PEST分析は、単に情報を集めるだけでなく、その情報が自社にとってどのような意味を持つのかを解釈し、未来の戦略に繋げるための思考の土台となります。

この分析を行うことで、これまで気づかなかった新たなビジネスチャンスを発見したり、将来起こりうるリスクに先回りして対策を講じたりできます。また、チームで分析に取り組むことで、メンバー間の現状認識を統一し、組織全体で同じ方向を向いて戦略を進めるための共通言語を育む効果も期待できます。この記事では、PEST分析の目的から具体的なやり方、活用事例、他のフレームワークとの関係性まで、網羅的に詳しく解説していきます。

PEST分析の目的

PEST分析を行う目的は、大きく分けて3つあります。それは「マクロ環境の現状把握」「事業への機会と脅威の特定」、そして「将来のリスクとチャンスの予測」です。これらは、単独の目的というよりは、相互に関連し合っています。現状を正しく把握することで機会と脅威が明確になり、それが未来の予測へと繋がっていくのです。以下で、それぞれの目的について詳しく見ていきましょう。

マクロ環境を分析し現状を把握する

PEST分析の最も基本的な目的は、自社が置かれているマクロ環境を客観的かつ網羅的に把握することです。日々の業務に追われていると、どうしても自社の製品やサービス、競合他社の動向といったミクロな視点に偏りがちです。しかし、事業の成否は、より大きな社会全体の動き、つまりマクロ環境の変化に大きく左右されます。

例えば、ある食品メーカーが健康志向の新商品を開発したとします。この時、競合他社の類似商品との比較(ミクロ環境)だけを考えていては不十分です。

- 政治(P): 健康増進法の改正により、特定の成分表示が義務化されるかもしれない。

- 経済(E): 景気後退により、消費者の節約志向が高まり、高価格帯の健康食品は敬遠されるかもしれない。

- 社会(S): 高齢化が進み、シニア層向けの健康食品市場が拡大するかもしれない。あるいは、若者世代で特定の食生活(例:プラントベース)が流行し、新たなニーズが生まれるかもしれない。

- 技術(T): 食品の栄養素を長期間維持する新しい保存技術が開発され、製品の差別化に繋がるかもしれない。

このように、PESTの4つの視点から外部環境を整理することで、自社を取り巻く状況を多角的かつ体系的に理解できます。漠然と感じていた世の中の変化を、具体的な「要因」として言語化し、構造的に捉え直すプロセスそのものに大きな価値があります。この現状把握が、あらゆる戦略立案の出発点となり、精度の高い意思決定の土台を築くのです。思い込みや勘に頼るのではなく、客観的な事実に基づいて自社の立ち位置を再確認すること。それが、PEST分析の第一の目的です。

事業に影響する機会と脅威を特定する

マクロ環境の現状を把握した上で、次に行うのが、洗い出された各要因が自社の事業にとって「機会(Opportunity)」となるのか、それとも「脅威(Threat)」となるのかを特定することです。これは、PEST分析を単なる情報整理で終わらせず、戦略的な示唆を得るための重要なステップです。

同じ環境変化であっても、ある企業にとっては追い風(機会)となり、別の企業にとっては向かい風(脅威)となる場合があります。例えば、「環境意識の高まりによるプラスチック製品への規制強化」という政治的・社会的要因を考えてみましょう。

- 脅威となる企業: プラスチック製の容器を主力製品としている包装材メーカーにとっては、売上の減少に直結する深刻な脅威となります。代替素材への切り替えコストや、新たな製造ラインの導入が必要になるかもしれません。

- 機会となる企業: 一方で、紙やバイオマスプラスチックといった代替素材を開発・製造している企業にとっては、需要が急増する絶好の機会となります。また、環境配慮型製品をアピールすることで、企業イメージの向上にも繋がるでしょう。

このように、PEST分析を通じて外部環境の変化をリストアップし、それぞれを自社の事業と照らし合わせながら「機会」と「脅威」に仕分けることで、自社が今、どのような外部からの影響を受けているのか、そしてこれからどのような影響を受ける可能性があるのかを明確に可視化できます。

この「機会」と「脅威」の特定は、後述するSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威を分析するフレームワーク)における「O(Opportunities)」と「T(Threats)」の分析に直接繋がります。PEST分析によって質の高い外部環境分析ができていれば、より実践的なSWOT分析が可能になり、戦略の精度も向上するのです。

将来のリスクやチャンスを予測する

PEST分析の最終的な目的は、現状把握と機会・脅威の特定を通じて、中長期的な視点で将来のリスクやチャンスを予測し、先手を打つことにあります。ビジネスは常に未来に向かって進んでいくものであり、過去や現在の情報分析だけで満足していては、変化の激しい時代を乗り切ることはできません。

PEST分析で洗い出した各要因は、現時点での「点」の情報ですが、それらの変化の方向性やスピード、相互の関連性を読み解くことで、未来の「線」や「面」を予測する手がかりが得られます。

例えば、以下のような流れで将来予測に繋げることができます。

- 情報の収集と分析(現状把握):

- (S) 少子高齢化が加速している。

- (T) AIやロボット技術が急速に進化している。

- (P) 政府が労働力不足対策として、外国人材の受け入れ拡大や省人化投資への補助金制度を推進している。

- 機会と脅威の特定:

- 労働集約型の産業にとっては、人手不足が深刻化する脅威がある。

- 一方で、省人化ソリューション(AI、ロボット)を提供する企業にとっては、市場が拡大する機会となる。

- 将来のチャンスとリスクの予測:

- 将来のチャンス: 今後、介護、物流、農業といった分野で、人手不足を補うためのAI・ロボット導入が本格化する可能性が高い。これらの業界に特化したソリューションを早期に開発・提供できれば、大きな先行者利益を得られるチャンスがある。

- 将来のリスク: 逆に、省人化への対応が遅れた企業は、人件費の高騰や採用難によって競争力を失い、市場から淘汰されるリスクがある。

このように、PEST分析は、未来の事業環境をシミュレーションし、起こりうるシナリオに備えるための戦略的なツールとして機能します。変化の兆候を早期に捉え、脅威を回避または軽減し、機会を最大限に活用するための準備を始める。これこそが、PEST分析が目指す究極のゴールと言えるでしょう。

PEST分析の4つの外部環境要因

PEST分析は、その名の通り「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」という4つの視点から外部環境を分析します。これらの要因は互いに独立しているわけではなく、複雑に絡み合いながらビジネス環境を形成しています。ここでは、各要因が具体的にどのような要素を含むのか、詳しく解説していきます。

Politics(政治的要因)

Politics(政治的要因)とは、法律、規制、税制、政権の動向、国際関係といった、政府や公的機関の意思決定によってもたらされる変化を指します。これらは企業の活動範囲やルールを直接的に規定するため、非常に重要な分析対象となります。

| 政治的要因(P)の具体例 |

|---|

| 法律・規制 |

| 税制 |

| 政策・補助金 |

| 政権・政治体制 |

| 国際関係 |

法改正・税制の変更

法改正や税制の変更は、事業運営の根幹を揺るがす可能性があります。例えば、働き方改革関連法の施行は、多くの企業に残業時間の上限設定や有給休暇の取得義務化といった対応を迫りました。これは、人件費の増加や業務プロセスの見直しといった直接的な影響をもたらします。また、消費税率の引き上げは、製品価格の見直しや会計システムの改修が必要になるだけでなく、消費者の購買意欲を冷え込ませる要因にもなり得ます。逆に、特定の設備投資に対する税制優遇措置が導入されれば、それを活用して競争力を高める機会が生まれます。

政権交代

政権交代は、国の政策方針が大きく転換するきっかけとなり得ます。新しい政権が再生可能エネルギーの導入を強力に推進する政策を掲げれば、太陽光発電や風力発電に関連する業界は大きな追い風を受けます。一方で、公共事業の大幅な見直しが行われれば、建設業界やインフラ関連企業は打撃を受けるかもしれません。選挙の公約や新政権の施政方針演説などを注意深く分析し、自社業界への影響を予測することが重要です。

国際情勢

グローバルに事業を展開する企業にとって、国際情勢は無視できない要因です。二国間の貿易摩擦による追加関税の賦課は、輸出入を行う企業のコストを直撃します。また、特定の地域での紛争勃発は、サプライチェーンの寸断や現地従業員の安全確保といった深刻なリスクを生じさせます。一方で、新たな経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)の締結は、関税の撤廃・削減を通じて新たな市場へのアクセスを容易にし、大きなビジネスチャンスをもたらすこともあります。

Economy(経済的要因)

Economy(経済的要因)とは、景気、金利、為替レート、物価、経済成長率といった、経済活動全般の動向を指します。これらの要因は、消費者の購買力や企業の投資意欲、ひいては市場全体の規模に直接的な影響を与えます。

| 経済的要因(E)の具体例 |

|---|

| 経済成長・景気 |

| 金利 |

| 為替レート |

| 物価 |

| 株価 |

景気動向

景気の良し悪しは、消費者の財布のひもを固くも緩くもさせます。景気が良い時期には、消費者は高価な商品やサービス(自動車、高級時計、旅行など)への支出を増やし、市場全体が活気づきます。逆に、景気が後退すると、消費者は節約志向を強め、生活必需品や低価格な商品へと需要がシフトします。自社の製品やサービスが景気変動の影響を受けやすい「景気敏感型」なのか、それとも影響を受けにくい「ディフェンシブ型」なのかを理解することが重要です。

株価・為替の変動

株価は「経済の体温計」とも言われ、市場の期待や不安を反映します。株価の上昇は企業の資金調達を容易にし、設備投資やM&Aを活発化させる一方、資産効果を通じて個人消費を刺激することもあります。為替レートの変動は、特に輸出入企業にとって死活問題です。円安は輸出企業にとっては価格競争上有利に働きますが、原材料を輸入に頼る企業にとってはコスト増に繋がります。逆に円高はその逆の影響をもたらします。自社の取引構造を分析し、為替ヘッジなどのリスク対策を検討する必要があります。

物価・金利の変動

物価の変動(インフレーション/デフレーション)は、企業の収益性や消費者の実質的な購買力に影響します。インフレが進むと、原材料費や人件費が上昇し、製品価格への転嫁ができない場合は利益が圧迫されます。デフレは物価が継続的に下落する状況で、企業の売上減少や投資の停滞を招きかねません。金利の変動も重要です。金利が上昇すると、企業は銀行からの借入コストが増加し、設備投資に慎重になります。個人にとっても、住宅ローンなどの負担が増え、消費を抑制する要因となります。

Society(社会的要因)

Society(社会的要因)とは、人口動態、ライフスタイル、価値観、教育水準、文化といった、人々の暮らしや意識に関する変化を指します。これらの変化は、新たなニーズを生み出したり、既存の市場を縮小させたりする、強力なドライバーとなります。

| 社会的要因(S)の具体例 |

|---|

| 人口動態 |

| ライフスタイル・価値観 |

| 教育・所得 |

| 流行・文化 |

| 社会問題 |

人口動態・ライフスタイルの変化

日本の少子高齢化は、多くの業界に構造的な変化をもたらしています。例えば、高齢者向けのヘルスケアサービスや介護用品、シニア向けの旅行プランなどの市場は拡大が見込まれます。一方で、子供向けの市場は縮小圧力にさらされます。また、単身世帯の増加は、「おひとりさま」向けの小型家電や個食タイプの食品、コンパクトな住居といった新たな需要を生み出しています。ワークライフバランスを重視する価値観の広がりは、時短勤務やリモートワークに対応したサービスやツールの市場を拡大させています。

社会問題・環境問題への関心

近年、SDGs(持続可能な開発目標)や環境問題への関心が世界的に高まっています。消費者は、製品が環境に配慮して作られているか、企業の社会的責任(CSR)への取り組みは十分か、といった点を購買決定の重要な要素と考えるようになっています。リサイクル素材を使用した製品や、フェアトレード認証の商品が支持を集める一方、環境負荷の高い製品や非倫理的な労働慣行を持つ企業は、消費者から厳しい目を向けられるようになっています。

流行・文化の変容

SNSの普及は、情報の伝達スピードを飛躍的に高め、流行が生まれては消えるサイクルを加速させています。インフルエンサーが紹介した商品が一夜にしてヒットすることも珍しくありません。消費者が情報を得る手段や、コミュニケーションの取り方が大きく変化していることを理解し、マーケティング戦略を適応させていく必要があります。また、食文化の変化(例:オーガニック、グルテンフリー、昆虫食など)や、エンターテイメントの嗜好の変化(例:サブスクリプション型動画配信サービスの普及)なども、関連業界に大きな影響を与えます。

Technology(技術的要因)

Technology(技術的要因)とは、新しい技術の開発、既存技術の進化、イノベーション、特許の動向など、技術的な進歩を指します。技術革新は、新しい産業を生み出し、既存の産業構造を破壊する(ディスラプション)ほどの力を持つ、最も変化の激しい要因の一つです。

| 技術的要因(T)の具体例 |

|---|

| 新技術・イノベーション |

| 既存技術の進化 |

| 研究開発(R&D) |

| 特許 |

| インフラ |

新技術の登場

AI(人工知能)の進化は、あらゆる業界に革命的な変化をもたらしつつあります。製造業では検品プロセスの自動化、金融業界ではAIによる与信審査、医療業界では画像診断支援など、活用範囲は無限に広がっています。IoT(モノのインターネット)は、あらゆるモノがインターネットに繋がることで、遠隔監視や予知保全、スマートホームといった新しいサービスを可能にしました。これらの新技術をいかに自社の事業に取り込み、新たな価値創造に繋げられるかが、企業の競争力を左右します。

技術革新のスピード

現代の技術革新は、そのスピードが非常に速いという特徴があります。数年前に最先端だった技術が、あっという間に陳腐化してしまうことも少なくありません。例えば、スマートフォンの世界では、毎年新しいモデルが登場し、カメラの性能や処理能力が向上し続けています。この変化のスピードに追随できない企業は、市場での競争力を失ってしまいます。常に最新の技術動向をウォッチし、自社の製品開発やサービス改善に迅速に反映させていく俊敏性が求められます。

特許

特許は、技術的な優位性を法的に保護するための重要な手段です。競合他社がどのような分野で特許を出願しているかを分析することで、その企業が将来どの分野に注力しようとしているのか、研究開発の方向性を推測できます。また、自社で画期的な技術を開発した際には、速やかに特許を取得して模倣を防ぐことが重要です。逆に、重要な技術の特許保護期間が切れると、多くの企業がその技術を利用できるようになり、ジェネリック医薬品のように市場競争が激化するきっかけにもなります。

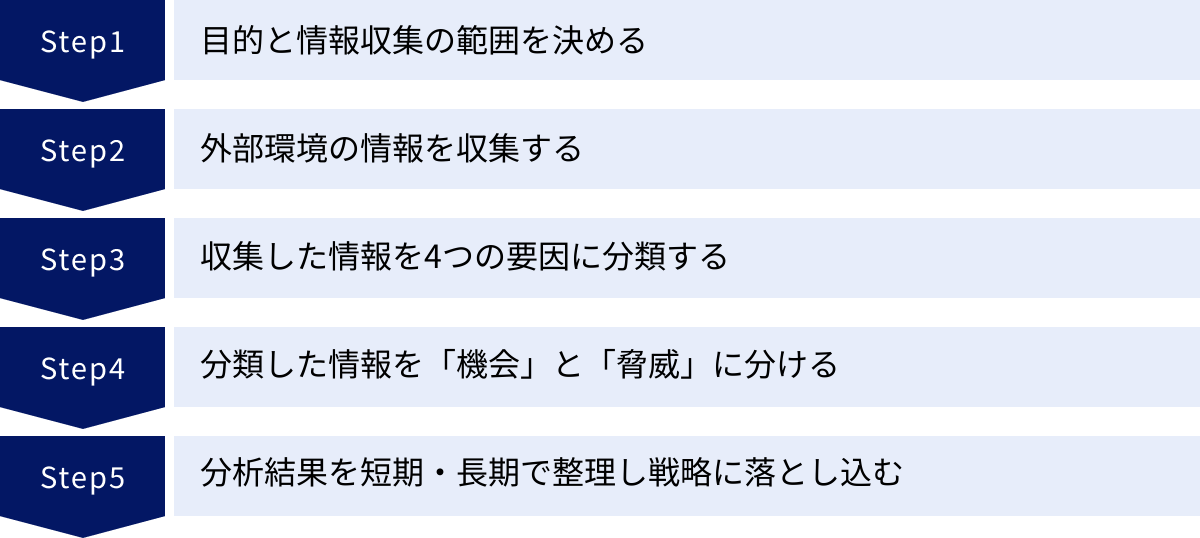

PEST分析のやり方【5ステップ】

PEST分析は、闇雲に情報を集めるだけでは効果的な結果に繋がりません。明確な目的意識を持ち、体系的な手順に沿って進めることが重要です。ここでは、PEST分析を実践するための具体的な5つのステップを、初心者にも分かりやすく解説します。

① 目的と情報収集の範囲を決める

分析を始める前に、まず「何のためにPEST分析を行うのか」という目的を明確に定義します。目的が曖昧なまま始めると、情報収集が発散してしまったり、分析結果をどう活かせばいいか分からなくなったりする「分析のための分析」に陥りがちです。

目的の具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- 新規事業の立ち上げに向けた市場の将来性評価

- 既存事業の中期経営計画策定のための外部環境認識

- 海外市場への進出可否を判断するためのカントリーリスク評価

- 特定の製品カテゴリーにおけるマーケティング戦略の見直し

目的を明確にしたら、次に情報収集の範囲(スコープ)を限定します。世の中のすべての情報を集めるのは不可能です。

- 対象とする市場・地域: 日本国内市場なのか、特定の海外市場(例:東南アジア)なのか、それともグローバル市場全体なのか。

- 時間軸: 今後3〜5年の中期的な視点で見るのか、10年以上の長期的な視点で見るのか。目的によって適切な時間軸は異なります。

例えば、「今後5年間で、日本国内のシニア向けフィットネス市場に新規参入する」という目的であれば、情報収集の範囲は「日本の政治・経済・社会・技術」に絞り、特に「高齢化の進展」「健康増進に関する政策」「シニア層の消費動向」「ウェアラブルデバイスなどの健康管理技術」といったテーマに焦点を当てて情報を集めることになります。この最初のステップで目的と範囲を明確にすることが、後のプロセス全体の質を決定づけると言っても過言ではありません。

② 外部環境の情報を収集する

目的と範囲が定まったら、次はその範囲内で具体的な情報を収集します。このステップでは、主観や憶測を挟まず、客観的な事実(ファクト)を集めることに徹するのがポイントです。信頼性の高い情報源から、幅広く情報を集めましょう。

主な情報源としては、以下のようなものが挙げられます。

- 公的機関の統計・白書:

- 総務省統計局(国勢調査、労働力調査など)

- 内閣府(月例経済報告、国民経済計算など)

- 各省庁が発行する白書(例:経済産業白書、情報通信白書)

- 業界団体・調査会社のレポート:

- 各業界団体が発表する市場動向レポート

- 民間の調査会社が発行する市場調査データや将来予測レポート

- 金融機関・シンクタンクのレポート:

- 銀行や証券会社のエコノミストが発表する経済見通し

- 各種シンクタンク(野村総合研究所、三菱総合研究所など)の調査レポート

- ニュース・新聞・専門誌:

- 国内外の信頼できるニュースサイトや新聞(電子版含む)

- 業界専門誌やビジネス誌

情報収集のコツは、キーワードを効果的に使うことです。例えば、「Politics(政治)」の情報を集めるなら、「(自社業界名) 法改正」「(対象国) 政治動向」「貿易協定 TPP」といったキーワードで検索します。「Technology(技術)」であれば、「AI 活用事例」「(自社業界名) 技術トレンド」「特許情報」などが有効です。集めた情報は、後で整理しやすいように、情報源(いつ、どこからの情報か)を必ず記録しておきましょう。

③ 収集した情報を4つの要因に分類する

膨大な情報を収集したら、次はそれらをPESTの4つの要因(Politics, Economy, Society, Technology)に分類していきます。このプロセスを通じて、雑多な情報が整理され、マクロ環境の全体像が構造的に見えてきます。

分類する際には、以下のようなシンプルな表を作成すると便利です。

| 分類 | 具体的な情報(客観的な事実) | 情報源 |

|---|---|---|

| P: 政治 | 2025年より、特定の製品に対する環境配慮設計が義務化される法案が閣議決定された。 | 〇〇省 報道発表資料 |

| E: 経済 | 中央銀行は、今後もゼロ金利政策を当面維持する方針を発表した。 | 日本銀行 公表資料 |

| S: 社会 | 20〜30代の若年層において、所有から利用(サブスクリプション)へと消費スタイルがシフトしているという調査結果が出た。 | 〇〇総合研究所 レポート |

| T: 技術 | 〇〇大学の研究チームが、従来比2倍のエネルギー効率を持つ新型バッテリーの開発に成功したと発表。 | 科学技術専門誌 |

分類作業で注意すべき点は、一つの情報が複数の要因にまたがる場合があることです。例えば、「政府によるグリーンエネルギー技術への大規模な投資計画」は、政治的要因(P)であると同時に、経済的要因(E)や技術的要因(T)の側面も持っています。このような場合は、最も関連が強いと思われるカテゴリーに分類するか、あるいは複数のカテゴリーに重複して記載しても構いません。重要なのは、機械的に分類すること自体が目的ではなく、その情報が持つ多面的な意味合いを理解することです。

④ 分類した情報を「機会」と「脅威」に分ける

4つの要因に分類した「客観的な事実」を、今度は自社の視点から見て「機会(Opportunity)」になるのか「脅威(Threat)」になるのかを評価・解釈していきます。ここが、PEST分析で最も戦略的な思考が求められる部分です。

| 分類 | 具体的な情報(事実) | 自社にとっての意味合い | 機会/脅威 |

|---|---|---|---|

| P: 政治 | 環境配慮設計の義務化 | 当社の環境対応技術を活かした新製品開発で、市場シェアを拡大できる可能性がある。 | 機会 |

| E: 経済 | ゼロ金利政策の維持 | 借入コストが低く抑えられるため、大規模な設備投資を実行しやすくなる。 | 機会 |

| S: 社会 | サブスクリプションへのシフト | 当社の主力である「売り切り型」のビジネスモデルが陳腐化し、売上が減少するリスクがある。 | 脅威 |

| T: 技術 | 新型バッテリーの開発 | 現在の主力製品に搭載しているバッテリーが旧式化し、競争力を失う恐れがある。 | 脅威 |

このステップでは、分析者の主観が入りやすいため、複数人でディスカッションしながら進めるのが理想的です。「なぜそれが機会(脅威)だと言えるのか?」という問いを繰り返し、解釈の根拠を明確にすることが重要です。同じ事実でも、企業の強みや弱み、事業内容によって機会にも脅威にもなり得ます。例えば、上記の「サブスクリプションへのシフト」は、売り切り型の企業には脅威ですが、サブスクリプションサービスへの転換を準備している企業にとっては、市場拡大の機会と捉えることができます。

⑤ 分析結果を短期・長期で整理し戦略に落とし込む

最後に、特定した「機会」と「脅威」を整理し、具体的な戦略へと落とし込んでいきます。すべての要因が同じタイミングで影響を及ぼすわけではないため、「短期(〜1年)」「中期(1〜3年)」「長期(3年以上)」といった時間軸で整理すると、優先順位がつけやすくなります。

- 短期的な脅威: すぐに対応が必要な課題。例:「原材料価格の急騰」→代替サプライヤーの確保、コスト削減策の徹底。

- 中期的な機会: 数年以内に実現を目指す戦略。例:「政府のDX推進補助金の活用」→補助金申請に向けたプロジェクトチームの発足、システム導入計画の策定。

- 長期的な脅威: 根本的なビジネスモデルの変革が必要な課題。例:「人口減少による国内市場の縮小」→海外市場への進出準備、事業の多角化検討。

- 長期的な機会: 将来の成長の柱となりうるテーマ。例:「AI技術の進化」→AIを活用した新サービスの研究開発への投資。

このように時間軸で整理した上で、「この機会を最大限に活かすためには、自社のどの強みを使うべきか?」「この脅威を乗り越えるためには、自社のどの弱みを克服すべきか?」といった問いを立てることで、PEST分析の結果がSWOT分析へと繋がり、より具体的で実行可能な戦略が生まれます。分析結果を報告書としてまとめ、関係者と共有し、定期的に進捗を確認する体制を整えることが、分析を成果に繋げるための最後の鍵となります。

PEST分析のメリット

PEST分析を導入し、正しく活用することで、企業は多くのメリットを得られます。ここでは、代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

自社を取り巻く環境を客観的に把握できる

最大のメリットは、自社を取り巻くマクロ環境を、体系的かつ客観的に把握できる点にあります。

多くのビジネスパーソンは、日々の業務の中で自社の製品、顧客、競合といった「ミクロ環境」に集中しがちです。もちろん、それらの要素を深く理解することは重要ですが、視野が狭くなると、より大きな外部環境の変化を見過ごしてしまう危険性があります。例えば、競合他社とのシェア争いにばかり気を取られているうちに、法規制の変更によって市場そのものが消滅してしまったり、技術革新によって全く新しい競合が登場したりする可能性があります。

PEST分析というフレームワークは、「政治」「経済」「社会」「技術」という4つの強制的な視点を提供します。これにより、普段は意識していなかった分野にも目を向けることを促され、思い込みや経験則に基づいた主観的な判断から脱却できます。

例えば、「最近、売上が伸び悩んでいる」という課題があったとします。社内だけで原因を探ると、「営業努力が足りない」「製品の魅力が落ちた」といった内部要因に結論が偏りがちです。しかし、PEST分析を行ってみると、「景気後退による消費マインドの冷え込み(E)」や「消費者のライフスタイルの変化によるニーズのズレ(S)」といった、自社ではコントロールできない外部要因が根本的な原因である可能性が見えてきます。

このように、問題の真因をより高い視点から、客観的な事実に基づいて捉えることができるため、的外れな対策を打つリスクを減らし、より効果的な戦略立案に繋がるのです。

将来のリスクや事業機会を発見できる

PEST分析は、現状把握だけでなく、中長期的な未来を予測し、潜在的なリスクや新たな事業機会(ビジネスチャンス)を発見するための強力なツールとなります。

マクロ環境の変化は、ある日突然起こるように見えても、多くの場合、その前兆となる小さな変化やトレンドが存在します。PEST分析は、これらの兆候を早期に捉えるための「レーダー」のような役割を果たします。

例えば、

- リスクの早期発見: 「(P) 個人情報保護に関する法規制が世界的に強化される潮流がある」という情報を捉えれば、将来日本でも同様の規制が導入されることを見越して、今のうちからデータ管理体制の見直しに着手できます。これにより、法改正に慌てて対応するのではなく、余裕を持って準備を進め、コンプライアンス違反のリスクを回避できます。

- 事業機会の発見: 「(S) 健康志向の高まりと、(T) ウェアラブルデバイスの普及」という2つのトレンドを組み合わせることで、「個人の健康データを活用したパーソナライズド・ヘルスケアサービス」という新しい事業機会を発見できるかもしれません。これは、日々の業務だけではなかなか着想し得ない、マクロな視点だからこそ生まれるアイデアです。

このように、PEST分析を通じて未来のシナリオを複数想定し、それぞれのシナリオに対して「自社はどう動くべきか」を事前に検討しておくことで、変化に対して受け身で対応するのではなく、主体的に未来を切り拓いていく戦略的な思考が養われます。

チーム内で共通認識を持てる

PEST分析を個人で行うだけでなく、部門横断型のチームや経営層が参加するワークショップ形式で実施することで、組織内に共通認識を醸成できるという大きなメリットがあります。

同じ会社にいても、営業部門、開発部門、管理部門など、立場が違えば見えている景色も異なります。営業は顧客や競合の動向に詳しく、開発は最新の技術トレンドに敏感、管理部門は法改正や経済動向に注意を払っているかもしれません。それぞれの担当者が持つ情報や視点は、いわばパズルのピースのようなものです。

PEST分析のワークショップは、これらのバラバラだったピースを持ち寄り、全員で一つの大きな絵(マクロ環境の全体像)を完成させる共同作業です。

- 「政治的要因について、法務部から何か補足情報はありますか?」

- 「この社会的な変化は、マーケティング部としてはどう捉えますか?」

- 「その技術は、当社の生産ラインに導入するとしたらどんな影響がありますか?」

といった議論を通じて、各部門が持つ専門的な知見が共有され、組織全体の情報レベルが向上します。そして、全員で作り上げた分析結果(=マクロ環境の全体像)を共有することで、「我々は今、このような外部環境の中で事業を行っている」という共通の土台ができます。この共通認識があるからこそ、「なぜ今、この戦略が必要なのか」「なぜこの事業に投資するのか」といった経営判断に対する納得感が高まり、組織が一丸となって目標に向かう強力な推進力が生まれるのです。

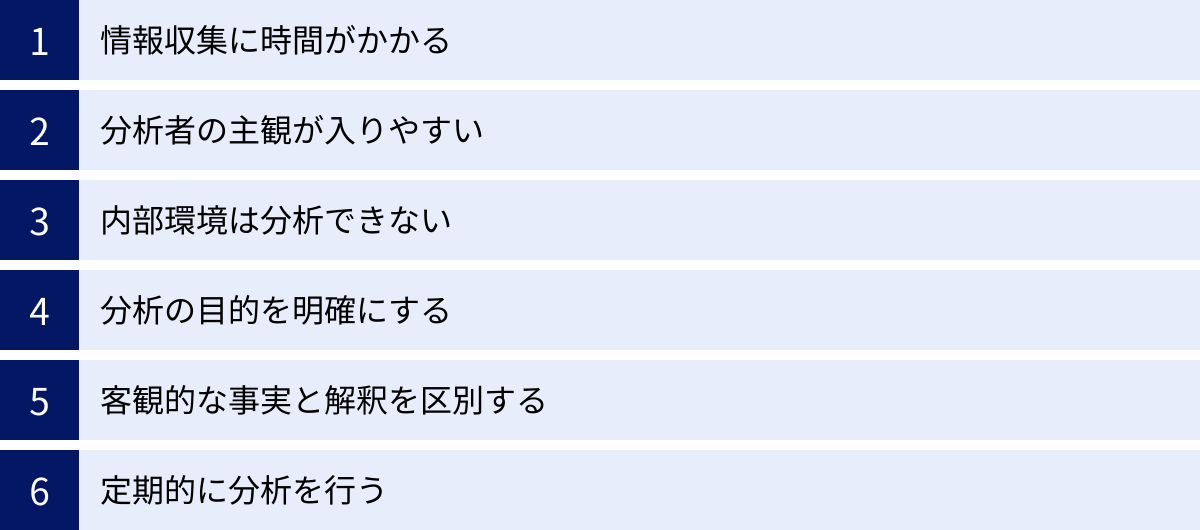

PEST分析のデメリットと注意点

PEST分析は非常に有用なフレームワークですが、万能ではありません。その限界(デメリット)を理解し、いくつかの注意点を押さえた上で活用することが、分析の成果を最大化する鍵となります。

デメリット:情報収集に時間がかかる

PEST分析の最初のステップは情報収集ですが、これが大きな負担になることがあります。政治、経済、社会、技術という4つの要因は非常に範囲が広く、それぞれについて信頼できる情報を網羅的に集めようとすると、膨大な時間と労力が必要になります。

特に、初めてPEST分析に取り組む場合、どこから手をつけていいか分からず、情報の海に溺れてしまうことも少なくありません。公的機関の統計データ、各種白書、業界レポート、ニュース記事などを一つひとつ読み解いていくのは、根気のいる作業です。この情報収集の段階で疲弊してしまい、肝心の分析や戦略立案までたどり着けない、というケースも散見されます。

【対策】

このデメリットを克服するためには、最初のステップである「目的と範囲の明確化」が極めて重要になります。分析の目的を絞り、対象とする市場や期間を限定することで、収集すべき情報の範囲をコントロールできます。また、全ての情報をゼロから集めるのではなく、チーム内で手分けをしたり、普段からアンテナを張って関連ニュースをクリッピングしておいたりする習慣をつけることも有効です。

デメリット:分析者の主観が入りやすい

PEST分析のプロセスには、客観的な事実を「機会」と「脅威」に解釈するステップが含まれます。この解釈のプロセスにおいて、分析者の知識、経験、価値観といった主観が色濃く反映されやすいというデメリットがあります。

例えば、「若者の車離れ」という社会的な事実(S)があったとします。

- 悲観的な視点を持つ分析者は、これを「自動車市場の縮小に繋がる深刻な脅威」とだけ捉えるかもしれません。

- 一方、楽観的で柔軟な視点を持つ分析者は、「所有から共有へのシフトと捉え、カーシェアリングやサブスクリプションといった新サービスを展開する機会」と見ることもできます。

どちらの解釈が正しいというわけではありませんが、分析者が一人だけだったり、特定の部門のメンバーだけで分析を行ったりすると、視野が狭まり、解釈が偏ってしまうリスクがあります。その結果、重要な機会を見逃したり、脅威を過小評価したりする可能性があります。

【対策】

このデメリットを軽減するためには、多様なバックグラウンドを持つメンバーで分析チームを構成することが推奨されます。営業、マーケティング、開発、企画、管理など、異なる視点を持つ人々が意見を出し合うことで、一つの事象を多角的に捉え、より客観的でバランスの取れた解釈に近づけることができます。

デメリット:内部環境は分析できない

PEST分析は、その定義からして「外部環境」を分析するためのフレームワークです。したがって、自社の強み(Strength)や弱み(Weakness)といった「内部環境」については、一切分析の対象外となります。

外部環境でどれだけ大きな事業機会が生まれていても、それに対応できるだけの技術力や販売網、人材といった自社の「強み」がなければ、その機会を活かすことはできません。逆に、深刻な脅威が迫っていても、それを乗り越えるための財務基盤やブランド力があれば、乗り切れる可能性は高まります。

PEST分析だけを行って戦略を立てようとすると、「絵に描いた餅」になりがちです。外部環境の変化という「波」を理解できても、その波に乗るための自社の「船(=経営資源)」の状態を把握していなければ、効果的な航海計画は立てられないのです。

【対策】

この限界を補うためには、SWOT分析のような内部環境を分析するフレームワークと組み合わせて使うことが不可欠です。PEST分析で外部環境の「機会(O)」と「脅威(T)」を洗い出し、別途、自社の「強み(S)」と「弱み(W)」を分析します。そして、これらを掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、「強みを活かして機会を掴む戦略」や「弱みを克服して脅威に備える戦略」といった、具体的で実行可能な戦略を導き出すことができます。

注意点:分析の目的を明確にする

前述の通り、PEST分析は「分析のための分析」に陥りやすいという罠があります。これを避けるためには、常に「何のためにこの分析をしているのか」という原点に立ち返ることが重要です。

例えば、目的が「新規事業のアイデア出し」であれば、多少荒削りでも、未来の可能性を感じさせるような「機会」の発見に重点を置くべきでしょう。一方、目的が「既存事業のリスク管理」であれば、より網羅的かつ慎重に「脅威」となりうる要因を洗い出す必要があります。目的が明確であれば、情報収集の優先順位や、分析の深掘りすべきポイントが自ずと定まってきます。

注意点:客観的な事実と解釈を区別する

分析のプロセスでは、「客観的な事実(ファクト)」と、それに基づく「自社にとっての解釈(意味合い)」を明確に区別して議論することが極めて重要です。

「少子高齢化が進んでいる」というのは客観的な事実です。これに対して、「だからシニア向け市場は有望だ」というのは一つの解釈です。この二つを混同して議論すると、「本当にシニア向け市場は有望なのか?競争が激化しているのではないか?」といった健全な批判的思考が働きにくくなります。まずは事実を事実として全員で共有し、その上で「この事実は、我々にとって何を意味するのか?」という解釈の議論を丁寧に行う習慣をつけましょう。

注意点:定期的に分析を行う

マクロ環境は常に変化し続けています。一度PEST分析を行ったからといって、その結果が永遠に有効なわけではありません。分析は一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスであると認識することが大切です。

市場環境の変化が激しい業界であれば半年に一度、比較的安定している業界でも少なくとも年に一度はPEST分析を見直し、情報をアップデートすることが推奨されます。定期的に分析を行うことで、環境変化の兆候をいち早く捉え、戦略を柔軟に修正していくことができます。作成したPEST分析の資料は、日付を入れて保管し、次回の分析時に前回からの変化点(差分)を確認できるようにしておくと、より効率的で質の高い分析が可能になります。

PEST分析の具体例

PEST分析が実際にどのように行われるのか、具体的なイメージを掴むために、3つの業界(飲食店、アパレル、自動車)を例に挙げて、PEST分析の簡単なシミュレーションを行います。ここでは、各要因が自社にとって「機会」と「脅威」のどちらになりうるかを併記します。

飲食店業界のPEST分析例

飲食店業界は、人々のライフスタイルや経済状況に密接に関連しており、PESTの各要因から大きな影響を受けます。

| 要因 | 機会(O)/脅威(T) | |

|---|---|---|

| P (政治) |

食品衛生法の改正による規制強化 | (T) 新たな設備投資や運用コストの増加に繋がる。 (O) 高い衛生基準をクリアすることで、食の安全性をアピールし、他店との差別化を図れる。 |

| インバウンド観光客向けのビザ緩和 | (O) 訪日外国人客の増加が見込まれ、新たな顧客層を獲得するチャンスとなる。 | |

| E (経済) |

原材料価格やエネルギーコストの高騰 | (T) 食材費や光熱費が上昇し、利益を圧迫する。価格転嫁が難しい場合は経営が厳しくなる。 |

| 景気後退による消費者の節約志向 | (T) 外食を控える動きや、低価格チェーンへの顧客流出が懸念される。 (O) 手頃な価格で満足度の高い「コスパ」メニューや、家庭では味わえない特別な体験を提供することで、新たな需要を喚起できる。 |

|

| S (社会) |

**健康志 | |

| 向の高まり、オーガニックやプラントベース食への関心増** | (O) ヘルシーなメニューや、多様な食の志向に対応したメニュー開発で、新しい顧客層を掴む機会となる。 (T) 従来のメニュー構成のままでは、健康志向の顧客から敬遠されるリスクがある。 |

|

| 単身世帯の増加、中食・デリバリー需要の拡大 | (O) 「おひとりさま」向けのカウンター席の充実や、デリバリーサービスとの連携強化で、新たな売上の柱を築ける。 (T) イートイン中心の店舗は、デリバリー専門業者との競争にさらされる。 |

|

| T (技術) |

モバイルオーダーやキャッシュレス決済の普及 | (O) 注文や会計の効率化により、店舗運営の省人化や顧客満足度の向上に繋がる。 (T) システム導入への初期投資が必要。対応が遅れると、利便性を求める顧客を逃す可能性がある。 |

| SNSや口コミサイトの影響力増大 | (O) 「インスタ映え」するメニューや内装で話題を集め、広告費をかけずに集客できる可能性がある。 (T) ネガティブな口コミが瞬時に拡散し、ブランドイメージを損なうリスクがある。 |

アパレル業界のPEST分析例

アパレル業界は、流行や価値観の変化に敏感な業界であり、特に社会的・技術的要因の影響が大きくなります。

| 要因 | 機会(O)/脅威(T) | |

|---|---|---|

| P (政治) |

サプライチェーンにおける人権・環境デューデリジェンスの法制化 | (T) 原材料の調達から製造、販売までの全工程で、人権や環境への配慮が求められ、管理コストが増加する。 (O) 透明性の高いサプライチェーンを構築し、エシカルなブランドとして訴求することで、消費者の信頼を獲得できる。 |

| 二国間・多国間の自由貿易協定(FTA)の拡大 | (O) 関税の削減・撤廃により、海外からの素材調達コストの削減や、海外市場への製品輸出が有利になる。 | |

| E (経済) |

為替レートの変動(円安) | (T) 海外で生産した製品の輸入コストや、海外からの原材料調達コストが上昇し、収益を圧迫する。 |

| 可処分所得の伸び悩み | (T) 衣料品への支出が抑制され、ファストファッションや中古品(二次流通)市場へ顧客が流れる可能性がある。 | |

| S (社会) |

サステナビリティやエシカル消費への意識向上 | (O) リサイクル素材の利用、受注生産による廃棄ロス削減、衣類回収プログラムの実施などで、環境配慮型ブランドとしての地位を確立できる。 (T) 大量生産・大量廃棄を前提としたビジネスモデルは、消費者からの批判を受けやすくなる。 |

| ダイバーシティ&インクルージョンの広がり | (O) 様々な体型、年齢、ジェンダーに対応したサイズ展開やデザイン(アダプティブファッションなど)を提供することで、新たな顧客層を開拓できる。 | |

| T (技術) |

AIによる需要予測やパーソナライズド・リコメンデーション技術の進化 | (O) AIを活用して売れ筋商品を正確に予測し、在庫の最適化や廃棄ロスの削減が可能になる。顧客一人ひとりに合った商品を提案し、購買体験を向上できる。 |

| 3Dモデリングやバーチャル試着技術の登場 | (O) ECサイト上でリアルに近い試着体験を提供し、購入率の向上や返品率の低下に繋がる。 (T) 技術開発・導入への投資が必要。未対応の企業はECでの競争力が低下するリスクがある。 |

自動車業界のPEST分析例

自動車業界は、技術革新と環境規制が絡み合う、まさに「100年に一度の大変革期」にあり、PEST分析が極めて重要な業界です。

| 要因 | 機会(O)/脅威(T) | |

|---|---|---|

| P (政治) |

世界各国の環境規制強化(CO2排出量規制、ZEV規制など) | (T) 従来のガソリン車・ディーゼル車の開発・販売が困難になり、事業構造の転換を迫られる。 (O) 電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の開発を加速させ、環境技術で市場をリードする機会となる。 |

| 自動運転に関する法整備の進展 | (O) 自動運転レベルの高度化が可能になり、新たなモビリティサービスの展開(ロボタクシーなど)に繋がる。 | |

| E (経済) |

半導体をはじめとする部品供給の不安定化 | (T) 部品不足により、自動車の生産が滞り、販売機会の損失や納期の遅延が発生する。 |

| 新興国の経済成長に伴う中間層の拡大 | (O) アジアやアフリカなどの新興国において、自動車の新規需要が生まれ、巨大な市場となる可能性がある。 | |

| S (社会) |

「所有」から「利用(シェアリング)」への価値観の変化 | (T) 個人の自動車保有台数が減少し、新車販売市場が縮小するリスクがある。 (O) カーシェアリングやサブスクリプションなど、「MaaS(Mobility as a Service)」と呼ばれる新たなサービス事業を展開する機会となる。 |

| 高齢化社会の進展 | (O) 高齢ドライバー向けの安全運転支援システムや、移動が困難な人々のためのモビリティサービスの需要が高まる。 | |

| T (技術) |

EV、バッテリー、自動運転、コネクテッド技術の急速な進化 | (O) これまでの自動車の概念を覆す、新しい価値を持つ製品・サービスを創造するチャンス。 (T) 従来のエンジン技術の優位性が失われ、IT企業など異業種からの参入が相次ぎ、競争が激化する。 |

| ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)への移行 | (O) ソフトウェアのアップデートによって、購入後も車の機能や性能を向上させ、継続的な収益を得るビジネスモデルを構築できる。 (T) ソフトウェア開発能力が企業の競争力を左右するようになり、大規模な人材投資や組織変革が必要になる。 |

PEST分析と他のフレームワークとの違い・関係性

PEST分析は単独で完結するものではなく、他の経営戦略フレームワークと組み合わせることで、その真価を最大限に発揮します。ここでは、代表的なフレームワークである「SWOT分析」「3C分析」「5フォース分析」との違いと、相互の関連性について解説します。

| フレームワーク | 分析対象 | 目的 | PEST分析との関係性 |

|---|---|---|---|

| PEST分析 | マクロ環境 (政治、経済、社会、技術) |

世の中全体の大きな変化やトレンドが、自社に与える影響(機会・脅威)を把握する | SWOT分析、3C分析、5フォース分析を行う上での前提となる大局的な視点を提供する。 |

| SWOT分析 | 外部環境(機会、脅威) 内部環境(強み、弱み) |

外部・内部の両環境を整理し、戦略の方向性(クロスSWOT分析)を導き出す | PEST分析の結果が、SWOT分析の「機会(O)」と「脅威(T)」のインプットとなる。 |

| 3C分析 | ミクロ環境 (顧客、競合、自社) |

事業成功の鍵(KSF)を見つけ出し、自社の取るべきポジションを明確にする | PEST分析で把握したマクロ環境の変化が、3Cの各要素にどう影響するかを考えることで、分析が深まる。 |

| 5フォース分析 | 業界環境(ミクロ環境) | 業界の構造と収益性を分析し、自社の競争優位性を評価する | PEST分析で捉えたマクロな変化が、5つの競争要因をどう変化させるかを予測するために活用される。 |

SWOT分析との違い

SWOT分析は、外部環境(機会・脅威)と内部環境(強み・弱み)を総合的に分析するフレームワークです。PEST分析が外部環境、特にマクロ環境に特化しているのに対し、SWOT分析は内部環境まで含めた全体像を捉えようとする点が大きな違いです。

両者の関係性は非常に密接で、PEST分析はSWOT分析の前段階で行われる、あるいはSWOT分析の外部環境分析を深掘りするためのツールと位置づけられます。

【連携の流れ】

- PEST分析の実施: まずPEST分析を行い、自社を取り巻くマクロ環境の変化を「機会」と「脅威」として洗い出します。

- SWOT分析へのインプット: PEST分析で得られた「機会」と「脅威」を、そのままSWOT分析の「O (Opportunities)」と「T (Threats)」の項目に落とし込みます。

- 内部環境分析の追加: 次に、自社の経営資源、技術力、ブランド力、組織文化などを分析し、「強み (Strengths)」と「弱み (Weaknesses)」を特定します。

- クロスSWOT分析による戦略立案: 最後に、これらの4つの要素を掛け合わせます。

- 強み × 機会: 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する戦略(積極攻勢)

- 強み × 脅威: 自社の強みで、外部の脅威を回避または無力化する戦略(差別化)

- 弱み × 機会: 市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服する戦略(弱点克服)

- 弱み × 脅威: 最悪の事態を避けるために、事業の撤退や縮小を検討する戦略(防衛・撤退)

このように、PEST分析で質の高い外部環境分析を行うことが、より精度の高いSWOT分析と、その先の効果的な戦略立案に直結するのです。

3C分析との関係

3C分析は、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という3つの視点から、事業環境(ミクロ環境)を分析するフレームワークです。PEST分析が「森」を見るのに対し、3C分析は「木」を見る分析と言えます。

PEST分析と3C分析は、分析のレイヤー(階層)が異なりますが、補完関係にあります。PEST分析で捉えたマクロ環境の変化が、3Cの各要素にどのような影響を与えるかを考えることで、より立体的で深い分析が可能になります。

- マクロ(PEST)→ ミクロ(3C)への影響

- (S) 社会: 「健康志向の高まり」というマクロトレンドは、

- 顧客 (Customer) のニーズを「低カロリーで栄養価の高い食品」へと変化させる。

- 競合 (Competitor) も同様の健康志向商品を投入し、競争が激化する。

- 自社 (Company) は、この変化に対応できる開発力やブランドイメージを持っているか、という課題に繋がる。

- (T) 技術: 「AI技術の進化」というマクロトレンドは、

- 顧客 (Customer) に「よりパーソナライズされたサービス」への期待を抱かせる。

- 競合 (Competitor) がAIを導入して顧客体験を向上させれば、自社にとって脅威となる。

- 自社 (Company) は、AIを導入するための技術力やデータ、人材を確保する必要がある。

- (S) 社会: 「健康志向の高まり」というマクロトレンドは、

このように、PEST分析で世の中の大きな流れを掴み、その流れが自分たちのいる市場(顧客・競合)をどう変えるのかを3C分析で具体化し、自社の取るべき戦略を導き出す、という使い方が有効です。

5フォース分析との関係

5フォース分析(Five Forces Analysis)は、業界の競争構造を分析するためのフレームワークで、こちらもミクロ環境分析に分類されます。以下の5つの「力(フォース)」から、その業界の収益性を分析します。

- 業界内の競合

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

- 買い手の交渉力

- 売り手(サプライヤー)の交渉力

PEST分析は、これらの5つの力(フォース)が将来どのように変化するかを予測するためのインプットとして活用できます。マクロ環境の変化は、業界の構造そのものを変えてしまう力を持っているからです。

- マクロ(PEST)→ 業界構造(5フォース)への影響

- (P) 政治: 「規制緩和」が行われると、新規参入の脅威が高まる。

- (T) 技術: 「新技術の登場」により、これまで存在しなかった代替品の脅威が生まれる。(例:スマートフォンの登場がデジタルカメラ市場に与えた影響)

- (E) 経済: 「グローバル化の進展」により、海外の安価なサプライヤーが登場し、売り手の交渉力が弱まる可能性がある。

- (S) 社会: 「インターネットの普及」により、消費者が価格比較サイトなどで容易に情報を得られるようになり、買い手の交渉力が強まる。

PEST分析で未来の変化の兆候を捉え、それが自社のいる業界の魅力(収益性)を今後どのように変えていくのかを5フォース分析でシミュレーションすることで、より長期的で持続可能な競争戦略を立てることが可能になります。

PEST分析から派生したフレームワーク

PEST分析は基本的なフレームワークとして広く使われていますが、時代の変化や分析の目的に合わせて、新たな要因を追加した派生的なフレームワークも数多く生まれています。ここでは、代表的な3つの拡張版フレームワークを紹介します。

| フレームワーク | 構成要素 | 特徴 |

|---|---|---|

| PESTLE分析 | P, E, S, T + L (Legal), E (Environmental/Ethical) | 法的要因と環境・倫理的要因を独立させて、より詳細に分析する。コンプライアンスやCSRの重要性が高い業界で特に有効。 |

| STEEP分析 | S, T, E, E, P (PはPolitics) | PESTにE (Environmental)を追加。環境要因の重要性を強調したフレームワーク。環境ビジネスや製造業などで多用される。 |

| STEEPLE分析 | S, T, E, E, P + L (Legal), E (Ethical) | STEEP分析にさらに法的要因と倫理的要因を追加。最も包括的なフレームワークの一つで、グローバル企業などで複雑な要因を整理する際に用いられる。 |

PESTLE分析

PESTLE分析(ペスルぶんせき)は、PESTの4要因に「L: Legal(法的要因)」と「E: Environmental/Ethical(環境・倫理的要因)」を追加したフレームワークです。

- L: Legal(法的要因):

PEST分析の「P: Politics(政治的要因)」には、法律や規制も含まれますが、PESTLE分析ではこれを独立した項目として扱います。これにより、独占禁止法、消費者保護法、労働法、知的財産法、業界特有の業法など、事業活動に直接的な影響を与える法律・規制について、より深く掘り下げて分析できます。コンプライアンス体制の構築や、法務リスクの洗い出しにおいて特に有効です。 - E: Environmental/Ethical(環境・倫理的要因):

こちらもPESTの「S: Society(社会的要因)」に含まれる要素ですが、独立させることでその重要性を強調します。地球温暖化、気候変動、大気汚染、廃棄物問題、生態系の保護といった環境問題や、人権、労働問題、公正な取引といった倫理的な課題への社会的な関心が高まる中で、これらの要因が企業経営に与える影響は無視できません。SDGsやESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)への対応を考える際に不可欠な視点です。

PESTLE分析は、特に規制の厳しい業界(金融、医療、エネルギーなど)や、グローバルに事業を展開し、各国の法制度や環境基準に対応する必要がある企業にとって、非常に有用なフレームワークです。

STEEP分析

STEEP分析(スティーブぶんせき)は、PESTの順番を入れ替え、「S: Social(社会)」「T: Technological(技術)」「E: Economic(経済)」「E: Environmental(環境)」「P: Political(政治)」の5つの要因で分析するフレームワークです。

PEST分析との最も大きな違いは、「E: Environmental(環境的要因)」を独立した主要な項目として明確に位置づけている点です。これは、環境問題が単なる社会的な関心事の一つではなく、経済活動や技術開発、政治的な意思決定にも深く関わる、現代ビジネスにおける根源的なテーマであるという認識に基づいています。

気候変動による異常気象がサプライチェーンに与える影響、再生可能エネルギーへのシフトがもたらす産業構造の変化、環境技術(グリーンテック)の開発競争など、環境要因を軸に据えることで、より本質的なマクロ環境の変化を捉えやすくなります。特に、製造業、エネルギー産業、農業、建設業など、自然環境との関わりが深い業界の分析に適しています。

STEEPLE分析

STEEPLE分析(スティーブルぶんせき)は、STEEP分析の5要因に、さらに「L: Legal(法的要因)」と「E: Ethical(倫理的要因)」を追加した、最も包括的なフレームワークの一つです。構成要素は実質的にPESTLE分析とほぼ同じですが、視点の順番や強調点が異なります。

- S: Social(社会)

- T: Technological(技術)

- E: Economic(経済)

- E: Environmental(環境)

- P: Political(政治)

- L: Legal(法的)

- E: Ethical(倫理)

STEEPLE分析は、分析すべき要因が7つと多いため、より多角的で網羅的な分析が可能になる一方で、情報収集や整理の負荷が大きくなるという側面もあります。そのため、非常に複雑な事業環境に置かれているグローバル企業や、企業の社会的責任(CSR)や倫理観が厳しく問われるような業界(例:製薬、食品)などで、リスクを徹底的に洗い出したい場合に適しています。

どのフレームワークを使うべきかは、分析の目的や自社の置かれている状況によって異なります。まずは基本となるPEST分析から始め、必要に応じてPESTLEやSTEEPといった拡張版フレームワークを活用するのが良いアプローチです。

PEST分析に役立つテンプレートとツール

PEST分析を効率的かつ効果的に進めるためには、テンプレートやツールを活用するのがおすすめです。ここでは、すぐに使えるシンプルなテンプレートと、オンラインで共同作業ができる便利な作図ツールを紹介します。

PEST分析の無料テンプレート

PEST分析は、特別なソフトウェアがなくても、シンプルな表形式のテンプレートがあればすぐに始めることができます。以下に、基本的なテンプレートと、それを発展させた「機会・脅威」まで書き込めるテンプレートの2種類を示します。

【テンプレート1:情報整理用】

まずは収集した情報を4つの要因に分類するためのシンプルな表です。

| Politics(政治的要因) | Economy(経済的要因) |

|---|---|

| ・ | ・ |

| ・ | ・ |

| Society(社会的要因) | Technology(技術的要因) |

| ・ | ・ |

| ・ | ・ |

【テンプレート2:機会・脅威分析用】

情報整理に加え、それが自社にとって「機会」と「脅威」のどちらになるのか、そしてその理由まで書き込める、より実践的なテンプレートです。

| 要因 | 具体的な外部環境の変化(事実) | 自社への影響(解釈) | 機会(O)/脅威(T) |

|---|---|---|---|

| P | |||

| E | |||

| S | |||

| T |

これらのテンプレートは、WordやExcel、Googleドキュメント、スプレッドシートなどを使って簡単に作成できます。チームで分析を行う場合は、オンラインで同時編集できるGoogle系のツールを使うと便利です。

おすすめの作図ツール3選

テキストベースのテンプレートも有効ですが、より視覚的に、そしてチームでリアルタイムにアイデアを出し合いながら分析を進めたい場合は、オンラインの作図ツールやホワイトボードツールが非常に役立ちます。多くのツールには、PEST分析専用のテンプレートが用意されています。

① Miro

Miroは、無限に広がるオンラインホワイトボード上で、付箋や図形、テキストを自由に配置しながら、チームで共同編集できるツールです。ブレインストーミングやアイデア整理に非常に優れています。

- 特徴: 直感的な操作性で、まるで本物のホワイトボードを使っているかのように、付箋を貼ったり、線で結んだりできます。ビデオチャット機能もあり、遠隔地にいるメンバーともスムーズなディスカッションが可能です。

- PEST分析での活用: PEST分析専用のテンプレートが豊富に用意されており、選択するだけで分析のフォーマットが完成します。チームメンバーが各自で情報を付箋に書き出し、ボード上に貼り付けながら分類し、議論を深めていくといった使い方ができます。

- 公式サイト情報: 無料プランでも基本的な機能は十分に利用可能です。(参照:Miro公式サイト)

② Canva

Canvaは、デザインの知識がない人でも、プロ品質のグラフィックや資料を簡単に作成できるオンラインのデザインツールです。プレゼンテーション資料やSNS投稿画像などの作成で有名ですが、ビジネス分析のテンプレートも充実しています。

- 特徴: デザイン性に優れたテンプレートが豊富で、見栄えの良い分析シートを簡単に作成できます。テキストや色の変更、画像の追加などがドラッグ&ドロップで簡単に行えます。

- PEST分析での活用: Canvaのテンプレート検索で「PEST分析」と入力すると、様々なデザインのテンプレートが見つかります。分析結果をそのままプレゼンテーション資料として活用したい場合に特に便利です。チームでの共同編集機能も備わっています。

- 公式サイト情報: 無料プランでも多くのテンプレートや機能が利用できます。(参照:Canva公式サイト)

③ Lucidchart

Lucidchartは、フローチャートや組織図、ネットワーク構成図といった、様々なビジネスダイアグラムを効率的に作成できる高機能な作図ツールです。

- 特徴: 図形ライブラリが豊富で、要素同士を線で結んで関係性を示すような、ロジカルな図の作成を得意としています。他のツール(Google Workspace, Microsoft Officeなど)との連携機能も強力です。

- PEST分析での活用: PEST分析テンプレートを使って4つの要因を整理するだけでなく、各要因がどのように相互に関連し合っているのかを線で結んで可視化したり、PEST分析の結果をSWOT分析や他のフレームワークの図へと繋げていったりするのに適しています。

- 公式サイト情報: 無料プランでは作成できるドキュメント数などに制限がありますが、個人や小規模チームでの利用には十分です。(参照:Lucidchart公式サイト)

これらのツールを活用することで、PEST分析のプロセスをよりスムーズに、そして創造的に進めることができます。

まとめ

本記事では、事業戦略やマーケティング戦略を立案する上で不可欠なフレームワークである「PEST分析」について、その基本概念から目的、具体的なやり方、メリット・デメリット、他のフレームワークとの関係性まで、網羅的に解説してきました。

PEST分析とは、自社ではコントロールできないマクロ環境を「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの視点から分析し、事業に与える影響を把握するための思考の道具です。その目的は、単に現状を把握するだけでなく、世の中の大きな変化の中から自社にとっての「機会」と「脅威」を特定し、未来のリスクやチャンスを予測して戦略に活かすことにあります。

PEST分析を実践する際は、以下の5つのステップに沿って進めることが成功の鍵となります。

- 目的と範囲の決定: 何のために、どの範囲を分析するのかを明確にする。

- 情報収集: 客観的な事実を、信頼できる情報源から幅広く集める。

- 4要因への分類: 収集した情報をPESTの4つの箱に整理する。

- 機会と脅威への仕分け: 分類した事実が自社にとってどのような意味を持つのかを解釈する。

- 戦略への落とし込み: 分析結果を時間軸で整理し、具体的なアクションプランに繋げる。

この分析を通じて、企業は自社を取り巻く環境を客観的に把握し、将来のリスクや事業機会を早期に発見できるようになります。また、チームで取り組むことで、組織内に共通認識を醸成し、一貫した戦略実行を後押しするという大きなメリットも得られます。

一方で、情報収集に時間がかかる、分析者の主観が入りやすいといったデメリットも存在します。これらの課題を克服し、分析の精度を高めるためには、SWOT分析や3C分析といった他のフレームワークと組み合わせ、内部環境やミクロ環境の視点を補うことが極めて重要です。

変化が激しく、将来の予測が困難な現代において、自社の内部だけに目を向けていては、大きな時代の潮流から取り残されてしまいます。PEST分析は、自社の航路を定めるための羅針盤であり、荒波を乗り越えるための天気図です。

この記事を参考に、まずは自社の業界を取り巻く環境について、簡単なPEST分析から始めてみてはいかがでしょうか。定期的に外部環境に目を向ける習慣を身につけることが、変化に強く、持続的に成長できる企業体質を築くための第一歩となるはずです。