現代のビジネス環境は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCA(ブーカ)」という言葉で表現されるように、予測が極めて困難な時代に突入しています。このような状況下で、従来の計画重視のアプローチだけでは、激しい変化の波に乗り遅れてしまうリスクが高まっています。

そこで今、注目を集めているのが「OODA(ウーダ)ループ」と呼ばれる意思決定フレームワークです。OODAループは、変化を前提とし、状況を素早く観察して柔軟に対応することを目的としています。

本記事では、OODAループの基本的な概念から、ビジネスシーンでよく比較されるPDCAサイクルとの違い、導入するメリット・デメリット、具体的な活用例、そして実践のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、OODAループの本質を理解し、自社のビジネスや個人の意思決定に活かすための第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

OODAループとは

OODAループは、ビジネスパーソンや組織が迅速かつ的確な意思決定を下すためのフレームワークとして、近年大きな注目を集めています。特に、市場の動向や顧客のニーズが目まぐるしく変わる現代において、その重要性はますます高まっています。ここでは、OODAループの基本的な概念、その誕生の背景、そしてなぜ今これほどまでに注目されているのかを深掘りしていきます。

変化の激しい時代に注目される意思決定フレームワーク

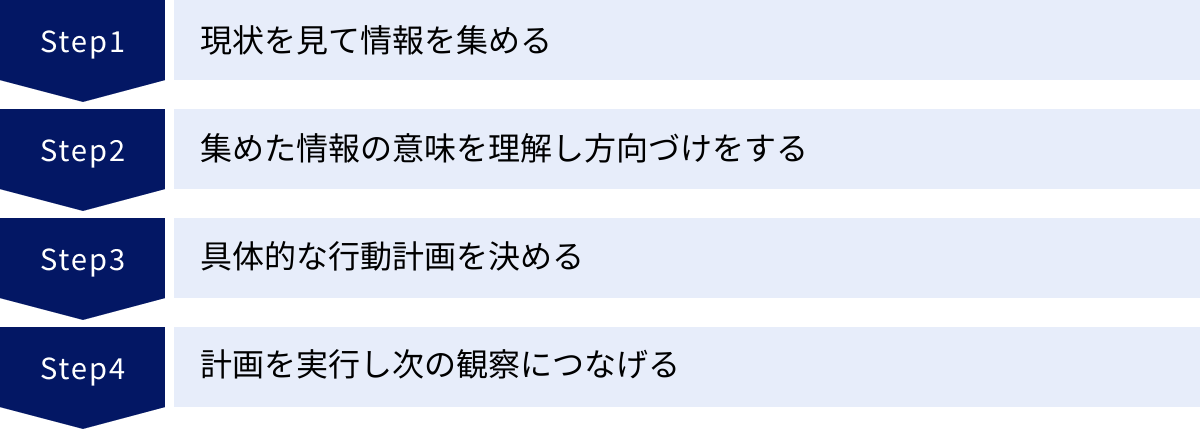

OODAループとは、Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(実行)という4つのプロセスの頭文字を取った言葉です。この4つのプロセスを高速で繰り返す(ループさせる)ことによって、変化する状況へ継続的に適応し、目的を達成することを目指す思考法・行動理論です。

単なる手順の繰り返しではなく、特に「Orient(状況判断)」のプロセスをループの心臓部と捉え、状況の本質をいかに正確に、そして深く理解するかに重きを置いているのが大きな特徴です。従来の計画ありきのフレームワークとは一線を画し、「まず現実をありのままに観察する」ことからスタートするため、予期せぬ出来事や不確実な状況に強いとされています。

OODAループは、個人の思考プロセスとしても、チームや組織全体の行動原則としても活用できます。現場の担当者が自らの判断で迅速に行動することを促すため、トップダウン型の指示系統だけでなく、ボトムアップでの機動的な組織運営を実現する上でも非常に有効なフレームワークと言えるでしょう。

OODAループが生まれた背景と歴史

OODAループの起源は、ビジネスの世界ではなく、軍事の世界にあります。このフレームワークを提唱したのは、アメリカ空軍の戦闘機パイロットであり、後に戦術家として名を馳せたジョン・ボイド大佐です。

ボイド大佐は、朝鮮戦争に従軍した際、ある事実に着目しました。当時、彼が搭乗していたアメリカ軍の戦闘機「F-86セイバー」は、敵国ソ連の「MiG-15」に比べて最高速度や上昇性能などのスペックで劣っていました。しかし、実際の空中戦(ドッグファイト)における撃墜率は、F-86がMiG-15を圧倒していたのです。

この「性能で劣る戦闘機がなぜ勝てたのか」という謎を解明するため、ボイド大佐は徹底的な分析を行いました。そして彼が導き出した結論は、勝敗を分けたのは機体のスペックではなく、パイロットの「意思決定サイクル」の速さである、というものでした。F-86のパイロットは、敵機の動きを観察し、次の一手を判断し、行動に移すまでの一連のプロセスを、MiG-15のパイロットよりも高速で繰り返すことができたのです。これにより、相手の思考の先手を取り、常に有利な状況を作り出すことが可能になりました。

この発見を体系化したものがOODAループです。当初は戦闘機パイロットの訓練や航空戦術の理論として開発されましたが、その普遍的な有効性から、次第にアメリカ海兵隊の地上戦略や、さらにはビジネス、スポーツ、法律、個人の学習など、幅広い分野に応用されるようになりました。敵(競合)や環境の変化を観察し、相手よりも速く、質の高い意思決定ループを回すことで競争優位性を確立するという考え方は、現代の熾烈なビジネス競争においても極めて重要な示唆を与えてくれます。

なぜ今OODAループが注目されるのか

OODAループは決して新しい概念ではありませんが、ここ数年でビジネス界隈での注目度が急激に高まっています。その背景には、現代社会やビジネス環境の劇的な変化があります。

VUCA時代の到来

現代は、VUCA(ブーカ)の時代と呼ばれています。これは、以下の4つの要素によって、将来の予測が非常に困難になっている状況を表す言葉です。

- Volatility(変動性): テクノロジーの進化、市場のトレンド、顧客の価値観などが、予測不能な形で激しく変化する。

- Uncertainty(不確実性): 未来に何が起こるかを正確に予測することが困難。過去の成功体験やデータが通用しなくなる。

- Complexity(複雑性): ビジネスを取り巻く要因(グローバル経済、地政学リスク、多様なステークホルダーなど)が複雑に絡み合い、単純な因果関係を見出すことが難しい。

- Ambiguity(曖昧性): 物事の因果関係が不明確で、何が正解なのか、どう解釈すればよいのかがはっきりしない。

このようなVUCAの環境下では、時間をかけて完璧な計画を立て、その通りに実行するという従来のアプローチは機能しにくくなっています。計画を立てている間に、前提となる状況そのものが変わってしまうからです。

そこで、変化を前提とし、まず目の前の現実を観察することから始めるOODAループが有効となります。OODAループは、不確実性を受け入れた上で、小さなサイクルを高速で回し、試行錯誤を繰り返しながら学習し、柔軟に軌道修正していくことを可能にします。まさに、先行き不透明なVUCAの海を航海するための羅針盤のような役割を果たすフレームワークなのです。

働き方の多様化

もう一つの大きな要因として、働き方の多様化が挙げられます。リモートワークの普及、ジョブ型雇用の広がり、フリーランスや副業の増加などにより、従来のピラミッド型の組織構造や、上司が部下を細かく管理するマネジメントスタイルは限界を迎えつつあります。

これからの時代に求められるのは、社員一人ひとりが自律的に考え、行動する組織です。中央集権的なトップダウンの指示を待つのではなく、顧客と直接接する現場の担当者が、その場で得た情報をもとに最善の判断を下し、迅速に行動することが、組織全体の競争力を左右します。

OODAループは、この「個の自律性」を促す上で非常に効果的です。各メンバーが自分自身のOODAループを回すことで、当事者意識が芽生え、仕事に対するモチベーションやエンゲージメントも向上します。リーダーの役割も、指示命令者から、メンバーがOODAループを回しやすいように環境を整え、支援するコーチやサーバント・リーダーへと変化していきます。このように、OODAループは現代的な組織のあり方や働き方と非常に親和性が高いため、多くの企業や組織から注目を集めているのです。

OODAループを構成する4つのプロセス

OODAループは、Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(実行)という、相互に関連し合う4つのプロセスから成り立っています。このサイクルをいかに速く、そして質高く回せるかが、変化への適応力と競争力を決定づけます。ここでは、それぞれのプロセスが具体的に何を意味し、どのように機能するのかを詳しく解説します。

① Observe(観察):現状を見て情報を集める

OODAループの出発点は「Observe(観察)」です。これは、いかなる先入観やバイアスも持たずに、目の前で起きている現実、内外の環境で起きている事象をありのままに捉え、生きた情報を収集するプロセスです。重要なのは、この段階で良し悪しの判断や解釈を加えないことです。五感をフル活用し、客観的な事実(Raw Data)を集めることに徹します。

具体的なアクション例

- 外部環境の観察:

- 市場全体のトレンドや規模の変化

- 競合他社の新製品情報、価格戦略、マーケティング活動

- 顧客からのフィードバック、レビュー、クレーム、問い合わせ内容

- SNSやニュースメディアで語られている自社や業界に関する言説

- 新たなテクノロジーの登場や法規制の変更

- 内部環境の観察:

- 自社の売上データ、ウェブサイトのアクセス解析データ

- 業務プロセスの進捗状況、生産ラインでの問題発生状況

- チームメンバーの表情、発言、モチベーションの状態

- 社内会議での議論の内容や雰囲気

このObserveの質と量が、続くOrient(状況判断)の精度を大きく左右します。情報収集のアンテナを常に高く張り巡らせ、多角的な視点からデータを集めることが求められます。例えば、営業担当者であれば、顧客との商談内容だけでなく、その場の雰囲気や顧客の非言語的なサイン(表情、仕草など)も重要な観察対象となります。「何が起きているか?」をフラットな視点でインプットすることが、このプロセスの核心です。

よくある間違いは、自分に都合の良い情報だけを集めたり、過去の成功体験というフィルターを通して現実を見てしまったりすることです。これは「観察」ではなく「確認」作業に過ぎません。予期せぬ出来事や、自分の仮説に反するデータこそ、価値のある情報源であると認識することが重要です。

② Orient(状況判断):集めた情報の意味を理解し、方向づけをする

「Orient(状況判断)」は、OODAループの心臓部であり、最も重要かつ複雑なプロセスです。Observeで収集した断片的な生データをつなぎ合わせ、それが自分たちにとって何を意味するのかを解釈し、次にとるべき行動の方向性を定める段階です。

ジョン・ボイド大佐は、このOrientのプロセスが勝敗を分ける決定的な要素だと考えました。単に情報を処理するだけでなく、以下のような多様な要素を内面で統合し、状況の本質を見抜く(洞察する)プロセスです。

- 文化的伝統 (Cultural Traditions): 組織や社会に根付く価値観、行動規範

- 遺伝的遺産 (Genetic Heritage): 人間が本能的に持つ思考や行動の傾向

- 過去の経験 (Previous Experience): これまでに積み重ねてきた成功体験や失敗体験

- 新しい情報 (New Information): Observeで得られた最新のデータ

- 分析と統合 (Analysis & Synthesis): 情報を分解し、再結合して新たな意味を見出す能力

これらのフィルターを通して、収集した情報をふるいにかけ、「この状況は脅威なのか、それとも機会なのか?」「なぜこのようなことが起きているのか?」「このままではどうなるのか?」といった問いに対する答え、すなわち複数の行動の選択肢(仮説)を生成します。

例えば、Observeで「競合が値下げした」という事実を収集したとします。Orientでは、「これは我々のシェアを奪うための攻撃的な戦略だ」「いや、彼らの在庫処分が目的かもしれない」「むしろ、市場全体が価格に敏感になっているサインではないか」といったように、様々な角度からその意味を解釈し、複数のシナリオを考えます。

質の高いOrientを行うためには、自分自身の思考のクセ(メンタルモデル)を自覚することが不可欠です。人は誰しも、無意識のうちに特定の思い込みや価値観に基づいて物事を判断しがちです。自分のメンタルモデルが足かせになっていないか、常に問い直す姿勢が求められます。また、多様なバックグラウンドを持つメンバーと対話し、異なる視点を取り入れることで、より客観的で精度の高い状況判断が可能になります。このプロセスこそが、組織や個人の経験、知識、創造性が最も発揮される場面なのです。

③ Decide(意思決定):具体的な行動計画を決める

「Decide(意思決定)」は、Orientで生成された複数の選択肢(仮説)の中から、現時点で最も合理的で、目標達成に最も貢献すると考えられる行動を一つ選択するプロセスです。

ここで重要なのは、完璧さを求めすぎないことです。OODAループは、不確実な状況下で迅速に行動することを前提としています。100%の情報を集めて、絶対に成功する完璧な計画を立てようとすると、意思決定が遅れ、変化のスピードについていけなくなります。それではOODAループの利点が失われてしまいます。

したがって、Decideの段階では、「70%の確信でも、まずはやってみよう」という姿勢が求められます。最善の選択というよりは、「今、この状況で最もマシな選択(Better than a good solution now)」を迅速に行うことが重要です。なぜなら、次のAct(実行)とその結果のObserve(観察)を通じて、その決定が正しかったかどうかをすぐに検証し、必要であれば次のループで軌道修正できるからです。

具体的なアクションとしては、「何を(What)」「誰が(Who)」「いつまでに(When)」「どのように(How)」といった、具体的な行動計画に落とし込みます。ただし、この計画は詳細で緻密なものである必要はありません。行動の方向性を示す、シンプルで明確なものであることが望ましいです。この決定は、次のAct(実行)を迷いなくスピーディーに行うための「仮の結論」と位置づけられます。

④ Act(実行):計画を実行し、結果を次の観察につなげる

「Act(実行)」は、Decideで決定した行動計画を実際に実行に移すプロセスです。しかし、これは単に「やるべきことをやる」だけで終わりではありません。ActはOODAループの終点であると同時に、次のOODAループの始点(Observe)でもあるという意識が極めて重要です。

実行した行動が、外部環境や内部環境にどのような影響を与えたか。顧客はどのように反応したか。競合はどのような動きを見せたか。予期せぬ結果は生まれなかったか。この実行プロセスそのものと、それによってもたらされた結果のすべてが、次の「Observe」の対象となります。

例えば、新機能のリリース(Act)を行ったら、ユーザーの利用状況やフィードバックを即座に監視(Observe)します。プロモーションキャンペーン(Act)を開始したら、その広告のクリック率やコンバージョン率のデータをリアルタイムで収集(Observe)します。

この「Act-Observe」の連動によって、OODAループは継続的な学習と自己修正のサイクルとなります。成功すればその要因を分析して再現性を高め、失敗すればその原因を突き止めて次の行動に活かす。この高速のフィードバックループこそが、組織や個人を環境の変化に強く、しなやかな存在へと進化させていく原動力なのです。行動はあくまで仮説の検証であり、その結果を受けて、再び新たな観察からループをスタートさせる。この絶え間ない循環が、OODAループの本質と言えるでしょう。

PDCAサイクルとの違い

OODAループについて学ぶ際、必ずと言っていいほど比較対象として挙げられるのが「PDCAサイクル」です。どちらも業務を改善し、目標を達成するためのフレームワークですが、その思想や得意とする領域には明確な違いがあります。両者の違いを正しく理解することは、それぞれのフレームワークを適切な場面で効果的に活用するために不可欠です。

そもそもPDCAサイクルとは

まず、PDCAサイクルについておさらいしておきましょう。PDCAは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのプロセスを順に回していくことで、業務の品質を継続的に改善し、生産性を向上させることを目的とした管理手法です。

- Plan(計画): 解決すべき課題や達成すべき目標を特定し、それを実現するための具体的な行動計画や数値目標(KPI)を立てる。

- Do(実行): Planで立てた計画に基づいて、行動を実行する。

- Check(評価): Doの結果が、Planで立てた計画や目標通りに進んでいるか、達成できたかを客観的なデータに基づいて評価・分析する。

- Action(改善): Checkの結果を踏まえ、計画との差異(ギャップ)を埋めるための改善策を考え、次のPlanに反映させる。

PDCAは、もともと20世紀にウォルター・シューハートが提唱し、品質管理の父として知られるエドワーズ・デミングが日本に紹介して広まった背景があり、特に製造業の品質管理や生産プロセスの効率化において絶大な効果を発揮してきました。既存の業務をより良くしていく「改善」の思想が根底にあります。

目的の違い:改善・計画達成 vs 状況対応・目標達成

PDCAとOODAの最も根本的な違いは、その目的にあります。

PDCAサイクルの主目的は、「業務プロセスの継続的な改善」や「立てた計画の達成」です。すでにある程度確立された業務や製品があり、その品質や効率を地道に高めていくことを目指します。計画(Plan)が全ての基準となり、いかに計画通りに実行し、目標を達成するか、あるいは計画からのズレをどう修正するかに焦点が当たります。

一方、OODAループの主目的は、「刻々と変化する状況への迅速な対応」と、その先にある「最終的な目標の達成」です。特に、競合や敵といった「相手」が存在する状況や、予測不能な事態において、相手よりも速く、そしてうまく状況に適応して勝利することを目指します。計画は絶対的なものではなく、状況に応じて柔軟に変更されるべきものと捉えられます。

PDCAが「守り」や「改善」のフレームワークだとすれば、OODAは「攻め」や「適応」のフレームワークと言えるでしょう。

スピード感とサイクルの起点の違い

サイクルの回転速度と、どこからサイクルが始まるかという点も大きく異なります。

PDCAは、最初の「Plan(計画)」からスタートします。現状分析、課題設定、目標設定、アクションプラン策定と、計画段階に比較的多くの時間と労力を要する傾向があります。そのため、サイクルを一周させるのにも数週間から数ヶ月、場合によっては1年といった中長期的なスパンで運用されることが多く、スピード感は比較的ゆっくりです。

対照的に、OODAは「Observe(観察)」から始まります。目の前の現実を捉えることから即座にスタートできるため、初動が非常に速いのが特徴です。また、OODAループは一度回して終わりではなく、ミリ秒単位の空中戦から生まれたことからも分かるように、ごく短い時間で何度も高速回転させることが前提となっています。この圧倒的なスピード感が、変化の激しい環境で競争優位性を生み出す源泉となります。

思考の方向性の違い

両者は、物事を考える際の基準となる「思考の方向性」も対照的です。

PDCAは、自社で立てた「計画(Plan)」が思考の中心にあります。実行(Do)の結果は、常に計画と比較して評価(Check)されます。つまり、思考のベクトルが自社の内部(計画)に向いている「計画中心・内向き」のアプローチと言えます。

それに対してOODAは、外部環境や競合、顧客といった「相手」の観察(Observe)が思考の起点となります。相手の動きや状況の変化を基準として、自分たちがどう動くべきかを判断(Orient)します。思考のベクトルが常に外部(状況)に向いている「状況中心・外向き」のアプローチです。この違いは、どちらが優れているという話ではなく、どのような状況に対処しようとしているのかという思想の違いから来ています。

適したビジネス環境の違い

これらの違いから、OODAループとPDCAサイクルがそれぞれ効果を発揮するビジネス環境もおのずと見えてきます。

| 比較項目 | OODAループ | PDCAサイクル |

|---|---|---|

| 目的 | 状況への迅速な対応、目標達成 | 業務プロセスの継続的改善、計画達成 |

| 起点 | Observe(観察) | Plan(計画) |

| スピード感 | 非常に速い(高速でループを回す) | 比較的遅い(計画的にサイクルを回す) |

| 思考の方向性 | 状況中心・外向き(相手や環境が基準) | 計画中心・内向き(自社の計画が基準) |

| 得意な環境 | 不確実性が高い環境(VUCA時代) | 比較的安定した環境 |

| キーワード | 適応、迅速、柔軟性、意思決定 | 改善、品質、効率化、計画 |

PDCAサイクルが適しているのは、市場や外部環境が比較的安定しており、過去のデータや経験則から未来がある程度予測できる状況です。例えば、製造業の生産ラインにおける品質改善、既存事業のコスト削減、定型的なバックオフィス業務の効率化など、ゴールが明確で、プロセスを改善していくことで成果が見込める領域で強みを発揮します。

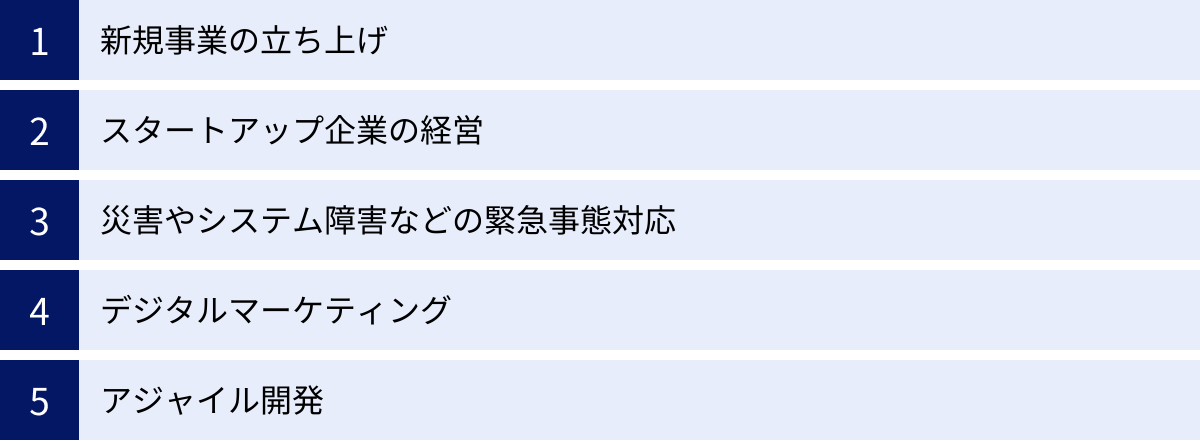

一方、OODAループが真価を発揮するのは、まさにVUCA時代のような、市場や技術の変化が激しく、予測不能な状況です。新規事業開発、スタートアップの経営、アジャイルなソフトウェア開発、緊急事態への対応、競合との激しいシェア争いが繰り広げられる市場でのマーケティング活動など、絶対的な正解がなく、状況に応じて素早く方針転換(ピボット)が求められる場面で不可欠なフレームワークとなります。

OODAループとPDCAサイクルの使い分け

OODAループとPDCAサイクルは、しばしば対立する概念として語られることがありますが、それは誤解です。実際には、両者はそれぞれ異なる強みを持ち、互いに補完し合う関係にあります。ビジネスの成功のためには、どちらか一方を妄信するのではなく、事業のフェーズや目的、置かれている状況に応じて、両者を賢く使い分ける、あるいは組み合わせて活用することが重要です。

OODAループが向いているケース

OODAループは、その「迅速性」「柔軟性」「適応性」という特性から、特に以下のような不確実性の高い状況や、スピードが勝敗を分ける場面で大きな力を発揮します。

- 新規事業の立ち上げ

市場にまだ存在しない新しい製品やサービスを開発する際、最初に立てた事業計画がそのままうまくいくことは稀です。まずは最小限の機能を持つ製品(MVP: Minimum Viable Product)を市場に投入し(Act)、顧客の反応を観察し(Observe)、そのフィードバックに基づいて製品の方向性を素早く修正していく(Orient, Decide, Act)アプローチは、まさにOODAループそのものです。市場のリアルな反応を見ながら、柔軟にピボット(方針転換)を繰り返すことで、成功確率を高めることができます。 - スタートアップ企業の経営

リソース(人、モノ、金、情報)が限られているスタートアップにとって、スピードは最大の武器です。潤沢な資金を持つ大企業と同じ土俵で戦うためには、意思決定の速さで勝る必要があります。競合の動きや市場の変化を常に監視し、迅速に意思決定を下して行動に移すOODAループ的な経営スタイルは、スタートアップが生き残り、成長するための生命線となります。 - 災害やシステム障害などの緊急事態対応

地震や水害といった自然災害、あるいは大規模なシステム障害やサイバー攻撃といった危機的状況では、事前のマニュアル通りにはいかない事態が次々と発生します。刻一刻と変わる状況をリアルタイムで把握し(Observe)、その場で最善の策を判断し(Orient, Decide)、即座に実行する(Act)ことが求められます。緻密な計画を立てる時間的余裕はなく、OODAループによる現場主導の迅速な対応が不可欠です。 - デジタルマーケティング

Web広告やSNSマーケティングの世界では、キャンペーンの効果をリアルタイムで測定できます。広告のクリック率やコンバージョン率、ユーザーのコメントなどを常に観察し(Observe)、「このクリエイティブは効果が薄い」「このターゲット層の反応が良い」といった判断を下し(Orient)、即座に広告の配信設定やクリエイティブを修正する(Decide, Act)ことで、ROI(投資対効果)を最大化できます。 - アジャイル開発

ソフトウェア開発手法の一つであるアジャイル開発も、OODAループと非常に親和性が高いです。短い期間(スプリント)で開発とテストを繰り返し、その都度ステークホルダーからのフィードバックを得て、次の開発計画に反映させていきます。これは、小さなOODAループを何度も回しながら、顧客の要求の変化に柔軟に対応し、プロダクトの価値を継続的に高めていくアプローチと言えます。

PDCAサイクルが向いているケース

一方、PDCAサイクルは「継続的改善」や「品質管理」に強みを持つため、安定した環境下で、既存のプロセスをより良くしていく場面で効果を発揮します。

- 製造業の生産ラインにおける品質管理

「不良品率を0.1%削減する」といった明確な目標(Plan)を設定し、製造プロセスを実行し(Do)、結果をデータで評価し(Check)、問題点を改善していく(Action)という一連の流れは、PDCAサイクルの典型的な活用例です。安定した品質を維持し、継続的に改善を積み重ねることで、企業の競争力を支えます。 - 既存事業の予算管理・業績管理

多くの企業では、年度ごとに事業計画や予算を策定します(Plan)。そして、四半期や月次で実績を確認し(Do, Check)、計画との差異を分析して、対策を講じます(Action)。このような中長期的な視点での業績管理やリソース配分には、PDCAの考え方が基礎となります。 - 定型的な業務(ルーティンワーク)の効率化

経理、人事、総務といったバックオフィス部門で行われる定型的な業務は、PDCAによる改善の余地が大きい領域です。業務マニュアルの改善や、作業手順の見直し、ITツールの導入などを計画・実行・評価・改善していくことで、生産性を着実に向上させることができます。 - コンプライアンスや内部統制の強化

法令遵守(コンプライアンス)や社内ルールの徹底など、決められたルールが守られている状態を維持・強化するためには、PDCAが有効です。定期的な監査(Check)を通じて問題点を洗い出し、是正措置(Action)を講じることで、組織のリスク管理体制を強化します。

このように、OODAとPDCAはどちらが優れているというものではなく、目的や状況に応じて使い分けるべきものです。さらに言えば、事業戦略のような大きな枠組みはPDCAで管理しつつ、日々の戦術的なオペレーションや顧客対応ではOODAループを高速で回す、といったハイブリッドな活用法も非常に有効です。自社のビジネスのどの部分にどちらのフレームワークが適しているかを見極めることが、組織のパフォーマンスを最大化する鍵となります。

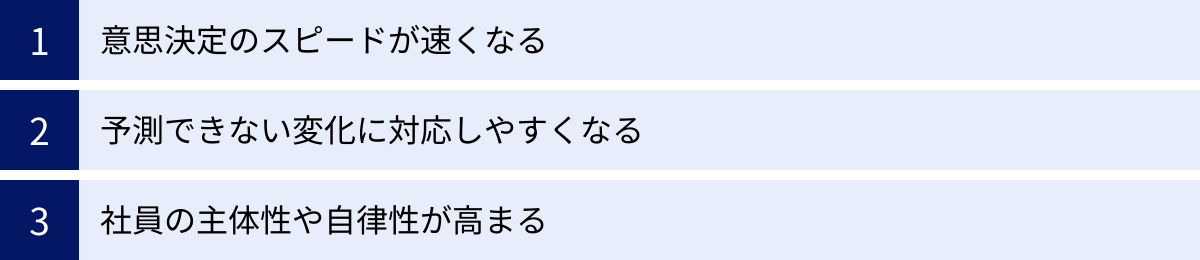

OODAループを導入する3つのメリット

OODAループを組織や個人の行動原則として取り入れることには、多くのメリットがあります。特に、変化が常態となった現代のビジネス環境において、その利点は組織の競争力に直結します。ここでは、OODAループを導入することで得られる代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 意思決定のスピードが速くなる

OODAループ導入の最も直接的かつ最大のメリットは、組織全体の意思決定から行動に至るまでのサイクルが劇的に速くなることです。

従来の多くの組織では、現場で問題が発生したり、新たな機会を発見したりしても、上司に報告し、会議で検討され、さらにその上の決裁を仰ぐ…といった lengthy(冗長)なプロセスを経る必要がありました。これでは、意思決定が下される頃には市場の状況が変わってしまい、絶好の機会を逃してしまうことになりかねません。

OODAループは、この問題を根本から解決します。まず、サイクルの起点が「Observe(観察)」であるため、現状認識から即座に思考プロセスを開始できます。緻密な計画策定を待つ必要がありません。さらに、OODAループの思想では、現場の担当者に権限が委譲され、自らがObserve、Orient、Decide、Actのサイクルを回すことが推奨されます。これにより、報告や承認にかかる時間が大幅に短縮され、現場レベルでの迅速なアクションが可能になります。

「完璧な計画よりも、まず行動して検証する」という文化が醸成されることで、組織は変化に対して後手に回るのではなく、常に先手を打って主導権を握ることができるようになります。例えば、顧客からのクレームに対して、サポート担当者がその場で解決策を判断し実行できれば、顧客満足度は大きく向上するでしょう。競合の値下げに対して、数時間後には対抗策のキャンペーンを開始できれば、シェアの低下を防ぐことができます。このスピード感こそが、現代における強力な競争優位性となるのです。

② 予測できない変化に対応しやすくなる

VUCAの時代において、計画通りに物事が進むことはほとんどありません。OODAループは、このような予測不能な変化や予期せぬ出来事を、脅威としてではなく「学習と適応の機会」としてポジティブに捉えることを可能にします。

PDCAサイクルのように計画を絶対視するアプローチでは、計画からの逸脱は「問題」や「失敗」と見なされがちです。しかし、OODAループでは、計画外の出来事は「新たなObserveの対象」であり、自分たちの仮説を検証し、Orient(状況判断)を更新するための貴重なフィードバックと捉えます。

常に外部環境と内部環境を観察し(Observe)、その意味を問い続ける(Orient)ことで、組織は環境の変化に対するセンサーの感度を高めることができます。これにより、市場における新たな脅威をいち早く察知して回避行動を取ったり、逆に、他の誰も気づいていないような新たなビジネスチャンスを発見したりすることが可能になります。

硬直的で変化を恐れる組織ではなく、変化を歓迎し、それを自らの進化の糧とする「しなやかでレジリエント(回復力のある)な組織」を構築できるのです。例えば、パンデミックによって顧客の行動様式が大きく変わった際、その変化をいち早く観察し、従来の店舗販売からECやデリバリーへと迅速に事業の軸足を移すことができた企業は、OODAループ的な思考ができていたと言えるでしょう。この適応能力の高さは、長期的な企業の生存と成長に不可欠な要素です。

③ 社員の主体性や自律性が高まる

OODAループは、トップダウンの指示命令系統とは対極にある、ボトムアップのフレームワークです。その運用は、現場の社員一人ひとりが「自律的な意思決定者」であることを前提としています。

リーダーやマネージャーの役割は、部下に細かく指示を出すこと(マイクロマネジメント)ではありません。むしろ、部下が自らの責任でOODAループを効果的に回せるように、必要な情報やリソースを提供し、権限を委譲し、判断に迷った際の相談役となることです。

このように、社員一人ひとりが自ら考え、判断し、行動する機会を与えられることで、彼らの当事者意識や仕事に対する責任感は格段に高まります。「やらされ仕事」ではなく、「自分の仕事」として捉えるようになるため、内発的なモチベーションが向上し、組織へのエンゲージメントも深まります。

主体性が高まった社員は、現状維持に甘んじることなく、常に「もっと良くするにはどうすればいいか」を考え、自発的な改善提案や新たなアイデアを生み出すようになります。顧客と最も近い距離にいる現場の社員からのボトムアップの知見は、組織にとって非常に貴重な財産です。

結果として、OODAループを導入した組織は、指示待ちの集団ではなく、全員がリーダーシップを発揮する、活気に満ちた学習する組織へと変貌を遂げることができます。これは、社員の満足度向上や離職率の低下にもつながり、持続的な組織力の強化に貢献する、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

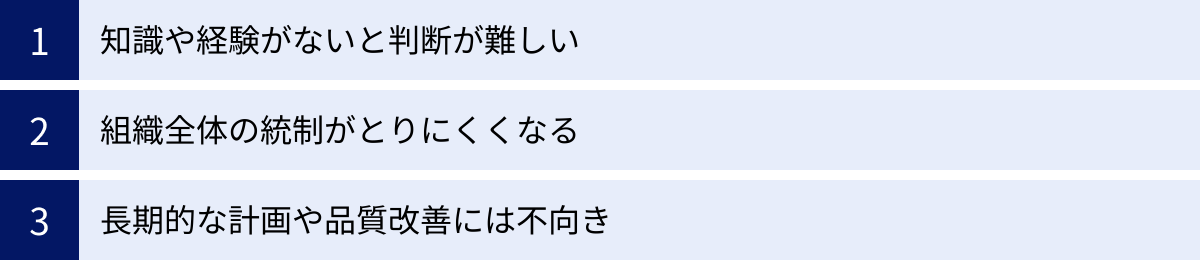

OODAループを導入する3つのデメリットと注意点

OODAループは多くのメリットを持つ強力なフレームワークですが、万能薬ではありません。その特性を正しく理解せずに導入しようとすると、かえって組織が混乱してしまう可能性もあります。ここでは、OODAループを導入・運用する際に直面しがちな3つのデメリットや注意点と、その対策について解説します。

① 知識や経験がないと判断が難しい

OODAループの成否は、ループの心臓部である「Orient(状況判断)」の質に大きく依存します。しかし、収集した情報を正しく解釈し、適切な行動の方向性を見出すためには、その分野に関する深い専門知識や、過去の成功・失敗から得られた豊富な経験が不可欠です。

例えば、経験の浅い新入社員ばかりで構成されたチームに「さあ、OODAループを回して自律的に行動しなさい」と伝えても、彼らは何を観察し、その結果をどう判断すればよいのか分からず、ループが完全に停滞してしまうでしょう。Observeで情報を集めても、それを意味のある仮説へと転換させるOrientの能力がなければ、次のDecide(意思決定)に進むことができません。

この問題は、OODAループが個人の暗黙知や直感といった、形式化しにくい能力に頼る側面があるために生じます。PDCAサイクルのように明確な計画や手順書があれば、経験の浅いメンバーでもある程度のパフォーマンスを発揮できますが、OODAループではそうはいきません。

【対策】

この課題を克服するためには、組織的なサポートが不可欠です。

- メンター制度の導入: 経験豊富なベテラン社員をメンターとして配置し、若手メンバーのOrientプロセスをサポートする。判断のプロセスを言語化して見せることで、思考の型を伝授する。

- ナレッジマネジメントの強化: 過去の成功事例や失敗事例、判断の根拠となった情報などを組織内で共有するデータベースを構築し、誰もがアクセスできるようにする。

- 思考フレームワークの提供: SWOT分析、3C分析、ロジックツリーといった、状況を構造的に分析するためのフレームワークを教育し、Orientの質を高める手助けをする。

② 組織全体の統制がとりにくくなる

OODAループは、現場への権限委譲と個々の自律的な判断を尊重します。これは社員の主体性を高めるという大きなメリットがある一方で、組織全体としての一貫性が失われ、各チームや個人がバラバラの方向を向いてしまうリスクをはらんでいます。

例えば、A事業部では顧客満足度向上を最優先にOODAを回し、コスト度外視のサービスを提供している一方で、B事業部では短期的な利益確保を最優先に、コスト削減のOODAを回している、といった事態が起こり得ます。これでは、リソースが非効率的に使われる「部分最適」に陥り、会社全体としての「全体最適」が実現できません。

特に、規模の大きな組織でOODAループを導入する場合、この問題は深刻化しやすくなります。各部門がそれぞれの判断で突き進んだ結果、組織としての一体感が失われ、部門間の連携が取れなくなってしまう恐れがあります。

【対策】

このデメリットを回避するためには、リーダーシップのあり方が極めて重要になります。

- ビジョンとミッションの徹底共有: リーダーは、組織全体が目指すべき大きな目的、すなわち「北極星」となるビジョンやミッションを、繰り返し、かつ明確に全社員に伝え続ける必要があります。これは「Commander’s Intent(指揮官の意図)」とも呼ばれ、個々のメンバーがOrientを行う際の判断基準となります。自分の判断が組織全体の目的に貢献しているかを、常に自問自答できる環境を作ることが重要です。

- 戦略的な大枠の提示: 完全に自由放任にするのではなく、「この戦略的な領域の中で、自由にOODAを回してほしい」といったように、ある程度の制約やガイドライン(ガードレール)を示すことも有効です。

③ 長期的な計画や品質改善には不向き

OODAループは、短期的な状況変化への迅速な対応、すなわち「戦術」レベルで非常に優れたフレームワークです。しかし、その反面、腰を据えて取り組むべき中長期的な「戦略」の立案や、地道な改善を積み重ねていく品質管理には本質的に向いていません。

目先の変化に対応することに追われるあまり、数年後を見据えた大規模な研究開発投資や、組織文化の変革といった、時間のかかる重要な課題への取り組みが疎かになってしまう可能性があります。また、PDCAが得意とするような、既存プロセスのボトルネックを特定し、継続的な改善によって効率を数パーセントずつ向上させていく、といった地道な活動もOODAループのスコープ外です。

短期的なOODAループばかりを回していると、場当たり的な対応に終始してしまい、組織としての一貫した成長戦略を描けなくなるリスクがあります。

【対策】

この弱点を補うための最も効果的な方法は、OODAループとPDCAサイクルを敵対するものと捉えず、両者を組み合わせて活用することです。

- ハイブリッドアプローチの採用: 企業の経営戦略や年間事業計画といった大きな方向性はPDCAサイクルを用いて策定・管理します。そして、その大きな枠組みの中で、日々の業務遂行や市場対応といった戦術的なレベルでは、各チームがOODAループを高速で回して柔軟に対応します。

- 使い分けの明確化: 「このプロジェクトは不確実性が高いからOODAで進めよう」「この業務は安定運用が目的なのでPDCAで管理しよう」というように、対象となる業務の性質に応じて、どちらのフレームワークが適しているかを意識的に選択することが重要です。

OODAループの具体例

OODAループは理論的なフレームワークですが、具体的なシナリオを思い浮かべることで、その実践的なイメージをより深く理解できます。ここでは、ビジネスシーンと日常生活という2つの異なる場面で、OODAループがどのように活用されるかを架空の例を用いて解説します。

ビジネスシーンでの活用例

シナリオ設定:急成長中のアパレルECサイトで、SNSマーケティングを担当する佐藤さん

佐藤さんは、自社ブランドの認知度向上と売上拡大のため、インフルエンサーマーケティングに力を入れています。

- ① Observe(観察)

- ある日の午後、Google Analyticsをチェックしていると、特定のInstagram投稿からのアクセスが急増していることに気づきます。それは、ファッション系インフルエンサーのAさんが、自社の新作ワンピースを着用した写真を投稿したものでした。

- リアルタイムのアクセス数は過去最高を記録。特に20代女性からの流入が顕著です。

- しかし、ECサイトのコンバージョン率(購入に至った割合)は、普段と比べてそれほど高くありません。

- 急いでInstagramを開き、Aさんの投稿についたコメントを読み込みます。「デザインはすごく可愛い!」「このワンピ欲しい!」という好意的な声が多い一方で、「でも、ちょっとお値段が…」「身長155cmだと丈はどれくらいかな?」「この素材、シワになりやすい?」といった、価格やサイズ感、素材に関する不安の声が複数見つかりました。

- ② Orient(状況判断)

- 佐藤さんは、収集した情報を頭の中で整理します。「Aさんの影響力は絶大で、潜在顧客層である20代女性に商品は確実に響いている。しかし、購入への最後のハードルとして『価格へのためらい』と『商品情報への不安』が存在している」という仮説を立てます。

- この爆発的なアクセスは一時的なもの。この熱が冷めないうちに、何らかの手を打たなければ、絶好の機会損失になる、と判断します。

- 考えられる打ち手(選択肢)を瞬時にリストアップします。

- Aさんの投稿にコメントした人限定で、送料無料クーポンを配布する。

- 緊急で、Aさんのフォロワー限定の15%OFFタイムセールを実施する。

- 商品ページに、様々な身長のスタッフが着用した写真と、詳細なサイズガイド、素材の手入れ方法を追記する。

- AさんにDMを送り、サイズ感や素材感について追加でレビュー投稿をしてもらえないか依頼する。

- ③ Decide(意思決定)

- 複数の選択肢を比較検討します。「3」や「4」は効果的だが、実行までに時間がかかる。「1」や「2」は即効性がある。特に「2」のタイムセールは、緊急性と限定性を打ち出すことで、購入を迷っている層の背中を押せる可能性が最も高いと考えます。

- 「よし、今から3時間限定で、Aさんの投稿を見た人向けのシークレットセールを実施しよう」と決定します。上司への報告は、実行しながら行うことにします。

- ④ Act(実行)

- すぐにセール用のクーポンコードを発行し、キャンペーン用のバナーを作成。ECサイトのトップページに「【3時間限定】シークレットセール開催中!」と告知を掲載します。

- 同時に、AさんのInstagram投稿に公式アカウントから「素敵なご紹介ありがとうございます!感謝を込めて、本日20時までご利用可能な15%OFFクーポン【XXXX】をプレゼントします!」とコメントします。

- そして、実行しながら、ECサイトの売上データやアクセス数の変化をリアルタイムで監視し始めます。この監視活動が、すでに次の「Observe」プロセスとなっているのです。売上が伸びれば成功、伸びなければ別の手を考える。この高速ループが、佐藤さんのECサイトを成功に導きます。

日常生活での活用例

OODAループは、ビジネスだけでなく、私たちの日常生活における些細な意思決定にも応用できます。

シナリオ設定:今日の夕食の献立を考える主婦(主夫)の鈴木さん

- ① Observe(観察)

- 夕方、冷蔵庫を開けて中身を確認します。賞味期限が今日までの鶏もも肉、使いかけの玉ねぎと人参、牛乳、卵があります。冷凍庫にはご飯のストックがあります。

- 窓の外を見ると、雨が降っていて少し肌寒い気候です。

- リビングにいる子どもに「今日の夜ご飯、何が食べたい?」と聞くと、「なんか温かいものがいいなー」という返事が返ってきました。

- ② Orient(状況判断)

- 鈴木さんは、複数の情報を統合します。「鶏もも肉を今日中に使い切らなければならない」「家族は温かい料理を求めている」「買い物には行きたくないので、今ある材料で作りたい」という3つの制約条件と要望を認識します。

- 頭の中で、考えられるレシピ(選択肢)をいくつか思い浮かべます。

- 親子丼:手軽で鶏肉も卵も使えるが、あまり「温かいもの」というイメージではないかもしれない。

- 鶏肉のクリームシチュー:体が温まるし、牛乳も使える。これが一番良さそう。

- 鶏肉と野菜のスープ:これも温まるが、メインディッシュとしては少し物足りないかもしれない。

- ③ Decide(意思決定)

- 状況判断(Orient)の結果、最も条件に合致する「鶏肉のクリームシチュー」を作ることに決定します。冷凍ご飯を解凍して、一緒に食べることにします。

- ④ Act(実行)

- 調理を開始します。野菜を切り、鶏肉を炒め、煮込んでいきます。

- 味見をしたところ(これも小さなObserve)、少し味が薄いと感じました。そこで、コンソメを少し足し、塩コショウで味を調えることにしました(小さなOrient→Decide→Act)。

- 完成したシチューを食卓に出し、家族が「美味しい!温まるね」と言ってくれたのを見て(次のObserve)、このレシピは我が家の定番にしよう、と考えます。この経験は、次の料理の意思決定(Orient)に活かされていきます。

このように、私たちは無意識のうちに日常生活でOODAループに近い思考を行っています。このプロセスを意識的に行うことで、より質の高い、迅速な判断ができるようになります。

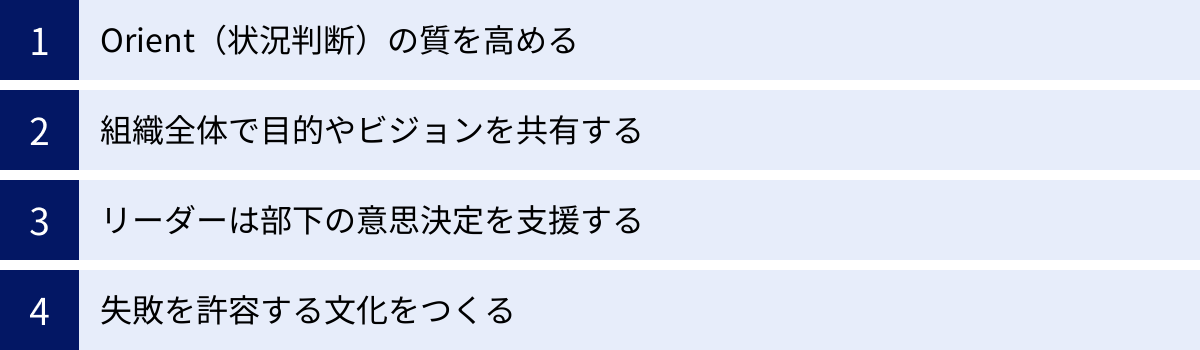

OODAループをうまく回すための4つのポイント

OODAループの理論を理解するだけでは不十分で、実際に組織やチームで効果的に運用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、OODAループを形骸化させず、その真価を発揮させるために不可欠な4つの要素について解説します。

① 最も重要なのは「Orient(状況判断)」の質を高めること

OODAループの4つのプロセスは全て重要ですが、その中でも競争優位性の源泉となり、最終的な成果を決定づけるのが「Orient(状況判断)」です。いくら迅速に観察(Observe)し、行動(Act)しても、その間にあるOrientの方向性が間違っていては、見当違いの努力を繰り返すだけになってしまいます。同じ事実を観察しても、それをどう解釈し、どんな意味を見出すかで、次の行動は全く異なるものになります。

質の高いOrientを行うためには、単なる情報処理能力だけでなく、深い洞察力や創造性が求められます。その質を高めるための具体的なアプローチは以下の通りです。

- 自分自身のメンタルモデルを自覚する: 人は誰でも、過去の経験や文化的背景から形成された「メンタルモデル(思考の枠組み)」を持っています。このメンタルモデルは、迅速な判断を助ける一方で、新たな視点を妨げるバイアスにもなり得ます。「自分はこういう思い込みを持っているかもしれない」と常に自覚し、意識的に異なる角度から物事を見る努力が重要です。

- 多様な視点を取り入れる: 質の高いOrientは、個人の頭の中だけで完結するものではありません。異なる専門性、経験、価値観を持つメンバーと積極的に対話し、議論することで、一人では気づけなかった視点やアイデアが生まれます。多様性(ダイバーシティ)のあるチームは、それ自体がOrientの質を高めるための強力なエンジンとなります。

- 分析と統合を繰り返す: ジョン・ボイドはOrientのプロセスを「破壊と創造(Destruction and Creation)」と表現しました。これは、既存の概念や常識を一度分解(分析)し、それらを新たに再結合(統合)して、新しい意味やモデルを生み出すプロセスを指します。状況を多角的に分析し、それらを統合して本質を見抜く訓練を日頃から行うことが大切です。

② 組織全体で目的やビジョンを共有する

OODAループが現場の自律性を重んじるからといって、無秩序な状態を許容するわけではありません。各個人やチームが回す小さなOODAループが、組織全体の大きな目標達成に貢献するためには、全員が進むべき方向を示す「共通の羅針盤」が不可欠です。

それが、組織のビジョンやミッション、あるいはその作戦における「指揮官の意図(Commander’s Intent)」です。これは、「我々は何のために存在するのか」「このプロジェクトで最終的に何を成し遂げたいのか」といった、行動の根本にある「Why」の部分です。

リーダーは、このビジョンや目的を、あらゆる機会を通じて繰り返し、情熱を持って語り続ける責任があります。目的が明確に共有されていれば、現場のメンバーは、予期せぬ事態に直面した際にも、「この目的を達成するためには、今どう動くのが最善か?」という問いに立ち返り、自律的に判断を下すことができます。ビジョンという大きな傘の下で、個々のOODAループが有機的に連携し、組織全体としての一貫した力を生み出すのです。

③ リーダーは部下の意思決定を支援する役割に徹する

OODAループを導入した組織におけるリーダーの役割は、伝統的なトップダウン型のマネージャーとは大きく異なります。リーダーは、答えを与え、指示命令する存在ではありません。部下(メンバー)が主役としてOODAループを効果的に回せるように、環境を整え、彼らの意思決定を支援する「サーバント・リーダー」や「コーチ」としての役割が求められます。

具体的には、以下のような行動がリーダーに期待されます。

- 情報へのアクセスを確保する: メンバーが質の高いObserveやOrientを行うために必要なデータや情報に、容易にアクセスできる環境を整える。情報の透明性を高め、サイロ化を防ぐ。

- 権限を委譲する: 「失敗しても責任は自分が取る」という覚悟を持ち、思い切ってメンバーに意思決定の権限を委譲する。マイクロマネジメントを避け、自律性を尊重する。

- 問いを投げかける: メンバーが判断に迷っている際に、安易に答えを教えるのではなく、「君はどう思う?」「他にどんな選択肢があるだろう?」「その判断の根拠は何?」といった問いを投げかけることで、彼らの思考を深める手助けをする。

- リソースを提供する: メンバーが決定したアクションを実行するために必要な予算や人員、ツールといったリソースを確保するために奔走する。

④ 失敗を許容する文化をつくる

OODAループは、高速で試行錯誤を繰り返すことを前提としています。したがって、小さな失敗は、避けるべきものではなく、むしろ「学習のための貴重なデータ」として歓迎されるべきものです。

もし組織に、一度の失敗も許されず、挑戦した者が罰せられるような文化があれば、どうなるでしょうか。誰もリスクを取って迅速なDecide(意思決定)をしようとはしなくなります。メンバーは完璧な情報を求めて行動を先延ばしにするか、あるいは最も安全で無難な選択肢しか選ばなくなるでしょう。それでは、OODAループの最大の武器である「スピード」と「柔軟性」は完全に失われてしまいます。

OODAループを真に機能させるためには、心理的安全性(Psychological Safety)の高い組織文化を醸成することが不可欠です。心理的安全性とは、チームの中で自分の意見や懸念、あるいは失敗を率直に表明しても、罰せられたり、恥をかかされたりすることがないと信じられる状態を指します。

リーダーは、自らが率先して失敗談をオープンに語り、そこから何を学んだかを共有することで、失敗を許容する雰囲気を作ることができます。「失敗は学びの源泉である」という価値観を組織全体で共有し、挑戦を称賛する文化を育むことが、OODAループを回し続けるための土壌となるのです。

OODAループの学習におすすめの本2選

OODAループの概念をさらに深く学び、実践に役立てたいと考える方のために、数ある関連書籍の中から特におすすめの2冊をご紹介します。一方はOODAループの本質と哲学を、もう一方は日本組織での実践的な導入方法を解説しており、合わせて読むことで理解が大きく深まるでしょう。

(※書籍の情報は、出版社の公式サイトや主要なオンライン書店で確認した内容に基づいています。)

① 入門 OODAループ(著者:チェット・リチャーズ)

- 書籍名: 『入門 OODAループ―――「観察」と「判断」で状況を覆す思考法』

- 著者: チェット・リチャーズ(Chet Richards)

- 出版社: 角川書店(角川新書)

この本は、OODAループの提唱者であるジョン・ボイド大佐の数少ない直弟子の一人、チェット・リチャーズ氏によって書かれた、まさにOODAループの「聖典」とも言える入門書です。

本書の最大の価値は、OODAループを単なるビジネスフレームワークとしてではなく、その根底にある深い哲学や、ボイド大佐の思想的背景と共に解説している点にあります。なぜOODAループが空中戦で生まれたのか、その核心である「Orient」が何を意味するのか、そしてそれがなぜ現代のあらゆる競争環境で有効なのかを、提唱者の意図に最も忠実な形で理解することができます。

内容は、軍事理論から始まり、熱力学第二法則やゲーデルの不完全性定理といった科学理論にまで言及しており、一見すると難解に感じる部分もあるかもしれません。しかし、これらを通じて、不確実性や変化といった世界の根本原理とOODAループがいかに結びついているかを学ぶことができます。

OODAループの「なぜ?」を深く探求したい方、小手先のテクニックではなく、その本質的な思想に触れたいと考えるビジネスパーソンやリーダーに、まず最初に読んでいただきたい一冊です。

参照:株式会社KADOKAWA オフィシャルサイト

② 「すぐ決まる組織」のつくり方 OODAマネジメント(著者:入江 仁之)

- 書籍名: 『「すぐ決まる組織」のつくり方 ー OODAマネジメント』

- 著者: 入江 仁之

- 出版社: ダイヤモンド社

『入門 OODAループ』がOODAの「理論」と「哲学」を深く掘り下げる一冊だとすれば、こちらの書籍は、日本の組織でOODAループをいかに「実践」し、成果を出すかという「方法論」に特化した実用書です。

著者の入江氏は、日本企業におけるOODAループ適用の第一人者であり、多くの企業で導入支援を手がけてきた経験に基づき、具体的なノウハウを解説しています。日本企業が陥りがちな「会議が長く、何も決まらない」「現場に権限がなく、意思決定が遅い」「忖度文化が蔓延している」といった特有の課題を踏まえ、それらをOODAマネジメントによってどう乗り越えていくかを具体的に示しています。

本書では、OODAループを回すための会議の進め方、リーダーの役割、評価制度のあり方など、組織に導入する上での具体的なステップが豊富に紹介されています。イラストや図解も多く、OODAループ初学者でも直感的に理解しやすい構成になっています。

自社へのOODAループ導入を具体的に検討している経営者やマネージャー層、あるいは自分のチームでOODA的な働き方を実践してみたいと考えているリーダーにとって、非常に有益な示唆と実践的なツールを提供してくれる一冊です。

参照:ダイヤモンド社 書籍オンライン

まとめ

本記事では、変化の激しい現代において不可欠な意思決定フレームワークである「OODAループ」について、その基本概念からPDCAとの違い、メリット・デメリット、具体的な活用例、そして実践のポイントまでを包括的に解説してきました。

最後に、記事全体の要点を振り返ります。

- OODAループとは、Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(実行)の4つのプロセスを高速で回すことで、変化に迅速・柔軟に対応するための思考法です。

- その起源は軍事戦略にあり、予測不能なVUCAの時代や、働き方が多様化する現代のビジネス環境に極めて有効なフレームワークとして注目されています。

- 4つのプロセスの中でも、収集した情報の意味を解釈し、方向づけを行う「Orient(状況判断)」がループの心臓部であり、競争優位性の源泉となります。

- PDCAサイクルが「計画中心・内向き」で「継続的改善」を得意とするのに対し、OODAループは「状況中心・外向き」で「迅速な適応」に強みを持ちます。両者は対立するものではなく、目的や状況に応じて使い分ける、あるいは組み合わせるべき補完的な関係にあります。

- OODAループの導入は、①意思決定のスピード向上、②変化への対応力強化、③社員の主体性向上といった大きなメリットをもたらします。

- 一方で、①判断には知識や経験が必要、②組織の統制がとりにくい、③長期計画には不向きといった注意点も存在し、その対策としてOrientの質の向上、ビジョン共有、リーダーシップの変革、失敗を許容する文化の醸成が不可欠です。

OODAループは、単なるビジネスツールや手法ではありません。それは、不確実性を受け入れ、常に学び、変化し続けることを是とする、組織のあり方や文化そのものを変革する思想でもあります。

この記事を読んでOODAループに興味を持たれたなら、まずは完璧な導入を目指す必要はありません。日々の業務における小さな意思決定や、日常生活のちょっとした判断の場面で、「今の状況を観察すると(Observe)」「これはつまりどういうことだろうか(Orient)」「では、こうしてみよう(Decide)」「やってみよう(Act)」と、4つのプロセスを意識的に回してみることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、あなたとあなたの組織を、より強く、しなやかな存在へと導くきっかけになるはずです。