現代のビジネス環境において、新規顧客の獲得コストは年々増加傾向にあります。市場が成熟し、競争が激化する中で、企業が持続的に成長を遂げるためには、既存顧客との良好な関係を築き、長期的なファンになってもらうことが不可欠です。そこで注目されているのが、顧客ロイヤルティを可視化する経営指標「NPS(ネットプロモータースコア)」です。

NPSは、単なる顧客満足度調査とは一線を画し、「他者への推奨意向」を問うことで、企業の将来的な収益性と強い相関があることが知られています。この記事では、NPSの基本的な概念から、その重要性、具体的な計算方法、スコアの目安、そしてスコア向上のための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。NPSを正しく理解し、自社の経営に活かすことで、顧客の声(VoC)を起点とした事業成長のサイクルを構築する一助となれば幸いです。

目次

NPS(ネットプロモータースコア)とは

NPS(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティ、すなわち顧客が企業やブランド、製品、サービスに対して抱く「愛着」や「信頼」の度合いを数値化するための指標です。2003年にコンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニー社のフレッド・ライクヘルド氏らによって開発され、ハーバード・ビジネス・レビューで発表されて以来、世界中の多くの企業で導入されています。そのシンプルさと事業成長との相関性の高さから、顧客体験(CX)マネジメントにおける重要なKPI(重要業績評価指標)として位置づけられています。

顧客ロイヤルティを測る指標

NPSの最大の特徴は、「あなたはこの〇〇(企業名/製品名/サービス名)を、ご友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という、たった一つの究極の質問から顧客ロイヤルティを測定する点にあります。

回答者は、この質問に対して0(全く薦めない)から10(非常に薦めたい)までの11段階で評価します。この「推奨意向」を問うというアプローチが、従来の顧客満足度調査とは大きく異なります。

従来の顧客満足度(CSAT)が「今回のサービスに満足しましたか?」といった過去の体験に対する評価を問うのに対し、NPSは「他者に薦めるか?」という未来の行動に繋がる意向を尋ねます。誰かに何かを薦めるという行為には、自身の評判や信頼が関わってくるため、単に「満足した」という感情よりも強いコミットメントが必要です。つまり、NPSは顧客のより深いレベルでのエンゲージメントや信頼度を測ることができる指標なのです。

顧客ロイヤルティが高い顧客は、以下のような行動をとる傾向があります。

- リピート購入・継続利用: サービスを繰り返し利用し、長期的な顧客となる。

- アップセル・クロスセル: より高価格帯の製品や、関連する他の製品も購入してくれる。

- 肯定的な口コミ: SNSやレビューサイトで良い評判を広め、新規顧客を呼び込んでくれる。

- 建設的なフィードバック: サービス改善に繋がる貴重な意見を提供してくれる。

- 価格への寛容性: 多少の価格上昇を受け入れ、価格競争に巻き込まれにくい。

NPSは、こうした事業成長に直結する顧客の行動を予測する先行指標として機能します。スコアを算出するだけでなく、そのスコアに至った理由を自由記述で尋ねることで、顧客が何に価値を感じ、何に不満を抱いているのかという具体的な「顧客の声(VoC)」を収集し、経営改善に活かすことが可能になります。

企業の収益性と相関がある

NPSが世界中の経営者から重要視される最大の理由は、NPSスコアと企業の収益成長率との間に強い相関関係が認められているからです。提唱者であるフレッド・ライクヘルド氏は、さまざまな業界の企業を調査し、NPSが高い企業ほど、競合他社よりも高い成長率を達成していることを発見しました。

なぜNPSは収益性と相関するのでしょうか。そのメカニズムは、顧客をスコアに応じて「推奨者」「中立者」「批判者」の3つのグループに分類することで理解できます。

- 推奨者(プロモーター):

このグループは企業の「熱心なファン」であり、事業成長の強力なエンジンとなります。彼らは製品やサービスを繰り返し購入するだけでなく、知人や友人に積極的に薦めてくれます。これにより、企業は広告宣伝費をかけずに新規顧客を獲得できます。さらに、推奨者は企業のブランド価値を高め、ポジティブな口コミによって健全な成長サイクルを生み出します。LTV(顧客生涯価値)が非常に高く、企業の安定した収益基盤を支える存在です。 - 批判者(デトラクター):

このグループは製品やサービスに何らかの不満を抱えており、企業の成長を妨げる「ブレーキ」のような存在です。彼らは解約(チャーン)する可能性が高いだけでなく、ネガティブな口コミを広めることで、新規顧客の獲得を阻害し、ブランドイメージを毀損するリスクを抱えています。一人の批判者が広める悪い評判は、時に多くの推奨者が生み出す良い評判を打ち消してしまうほどの力を持つことがあります。批判者を放置することは、いわば「穴の空いたバケツ」で水を運ぶようなものであり、収益の流出に直結します。 - 中立者(パッシブ):

このグループは「可もなく不可もない」と感じている顧客層です。一見、問題ないように見えますが、彼らはブランドへの愛着が薄く、競合他社がより良い条件(価格、機能など)を提示すれば、簡単に乗り換えてしまう可能性があります。彼らをいかに推奨者に引き上げるかが、持続的な成長の鍵となります。

このように、NPSは顧客を収益貢献度の異なるセグメントに分類します。NPSスコアを向上させる活動、すなわち「批判者を減らし、推奨者を増やす」取り組みは、解約率の低下、LTVの最大化、新規顧客獲得コストの削減といった、事業の根幹に関わる財務指標の改善に直接的に繋がるのです。そのため、NPSは単なる顧客調査のスコアではなく、経営の健全性を示すバロメーターとして活用されています。

NPSが重要視される理由

NPSが多くの企業で経営指標として採用され、重要視されている背景には、単にスコアを測定する以上の価値があるからです。顧客の声を事業運営の中心に据え、継続的な成長を実現するための仕組みとして機能する点が、NPSの本質的な価値と言えます。

顧客の声(VoC)を経営に活かせる

NPS調査の核心は、推奨度を問う質問に続く「そのスコアを付けた理由をお聞かせください」という自由記述(フリーコメント)の質問にあります。この定性的なフィードバックこそが、顧客の声(VoC: Voice of Customer)の宝庫です。

顧客がなぜ「推奨したい」のか、あるいはなぜ「推奨したくない」のか、その具体的な理由を知ることで、企業は自社の強みと弱みを顧客視点で正確に把握できます。

例えば、以下のようなインサイトが得られます。

- 推奨者の声: 「アプリのUIが直感的で使いやすい」「サポート担当者の対応が迅速で丁寧だった」「この製品のおかげで業務効率が格段に上がった」といったコメントから、顧客が本当に価値を感じているポイント(自社の強み)を特定できます。この強みをさらに伸ばし、マーケティングメッセージとして活用することで、ブランドの訴求力を高めることが可能です。

- 批判者の声: 「料金体系が複雑で分かりにくい」「バグが多くて安定しない」「問い合わせへの返信が遅すぎる」といった具体的な不満点から、喫緊の改善課題が明らかになります。これらの課題に優先順位を付けて取り組むことで、顧客体験は劇的に改善され、解約率の低下に繋がります。

このようにして収集された顧客の生の声を、製品開発、マーケティング、カスタマーサポート、営業など、全部門で共有し、改善アクションの意思決定に活用することで、企業全体が顧客中心の文化へと変革していきます。NPSは、経営層から現場のスタッフまで、すべての従業員が「顧客のために何をすべきか」を考えるための共通言語・共通目標となり、組織のサイロ化を防ぎ、部門横断的な連携を促進する役割も果たします。顧客の声という客観的なデータに基づいて議論することで、属人的な判断や思い込みによる失敗を減らし、データドリブンな経営判断が可能になるのです。

継続的な事業成長に繋がる

現代の市場は、多くの業界でコモディティ化が進み、製品やサービスの機能だけで差別化を図ることが困難になっています。また、インターネットの普及により、消費者は容易に情報を比較検討できるため、顧客のスイッチングコストは低下しています。このような環境下で企業が勝ち残り、成長し続けるためには、優れた顧客体験(CX)を提供し、顧客との長期的な関係性を構築することが不可欠です。

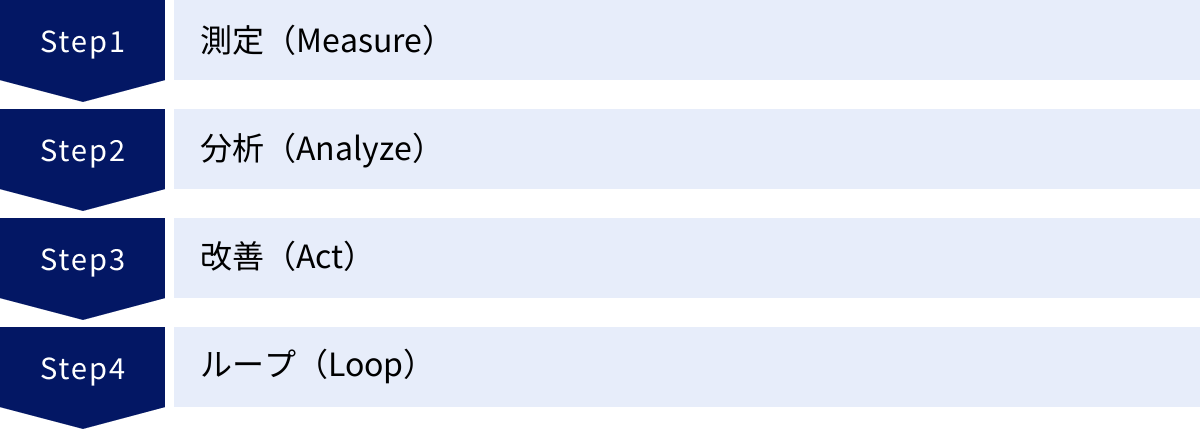

NPSは、この継続的な事業成長のサイクルを構築するための羅針盤となります。

- 測定(Measure): 定期的にNPS調査を実施し、顧客ロイヤルティの現状を正確に把握します。

- 分析(Analyze): スコアの増減だけでなく、フリーコメントを分析して「なぜ」そのスコアなのか、根本原因を深掘りします。批判者の不満点と推奨者の評価点を特定します。

- 改善(Act): 分析結果に基づき、具体的な改善アクションプランを策定し、実行します。例えば、批判者の不満が集中している製品のバグを修正したり、推奨者が評価しているサポート体制をさらに強化したりします。

- ループ(Loop): 改善策の効果を検証するために、再びNPS調査を実施します。この「測定→分析→改善」のPDCAサイクルを継続的に回し続けることで、顧客体験は着実に向上していきます。

このサイクルがうまく回ると、顧客満足度が向上し、批判者が減少し、推奨者が増加します。その結果、解約率が低下し、リピート購入やアップセルが増え、LTVが向上します。さらに、推奨者が生み出すポジティブな口コミにより、広告に頼らないオーガニックな新規顧客獲得が促進されます。

特に、SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプション型のビジネスモデルでは、顧客に継続して利用してもらうことが収益の生命線です。NPSは解約(チャーン)の先行指標として極めて有効であり、スコアの低下を早期に察知し、対策を講じることで、安定した収益基盤を維持・拡大することに繋がります。このように、NPSは短期的な売上を追うのではなく、顧客とのエンゲージメントを深めることで、長期的かつ持続可能な事業成長を実現するための経営フレームワークなのです。

NPSの計算方法と調査手順

NPSの算出は非常にシンプルですが、正確なスコアを得るためには、調査手順を正しく理解しておくことが重要です。アンケートの設計から回答者の分類、そしてスコアの計算式まで、一連の流れを具体的に見ていきましょう。

アンケートの質問項目

NPS調査の基本的なアンケートは、大きく分けて2つの質問で構成されます。このシンプルさが、回答者の負担を軽減し、高い回答率を維持する上で役立ちます。

推奨度を測る質問

これがNPSの中核をなす「究極の質問」です。質問文は、調査対象(企業、製品、サービスなど)に応じて調整しますが、基本的な形は以下の通りです。

「あなたはこの〇〇(企業名/ブランド名/製品名/サービス名)を、ご友人や親しい同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」

この質問に対し、回答者は0点(全く薦めない)から10点(非常に薦めたい)までの11段階で評価します。

質問文を作成する際のポイントは、「満足度」ではなく「推奨度」を尋ねること、そして推薦の対象を「友人や同僚」といった信頼関係のある身近な人物に設定することです。これにより、回答者はより真剣に、自身の評判をかけて評価を行うことになります。

理由を尋ねる質問

推奨度のスコアだけでは、なぜその評価になったのかが分かりません。そこで、必ずセットで尋ねるべきなのが、評価の理由を問う自由記述形式の質問です。

「そのスコアを付けた主な理由をお聞かせください。」

この質問に対する回答(フリーコメント)は、NPSを単なるスコア測定で終わらせず、具体的な改善アクションに繋げるための最も重要な情報源となります。推奨者が評価している自社の強みや、批判者が不満に感じている弱みが、顧客自身の言葉で語られるためです。回答を促すために、「どのような点が良かった(悪かった)ですか?」「改善してほしい点はありますか?」のように、少し具体的に問いかけることも有効です。

回答者の3つの分類

推奨度を測る質問で得られた0〜10点のスコアに基づき、回答者は以下の3つのグループに分類されます。この分類こそが、NPSの分析の根幹をなします。

| 分類 | スコア | 特徴 |

|---|---|---|

| 推奨者(プロモーター) | 9〜10点 | 企業の製品やサービスに非常に満足しており、熱心なファンとなっている顧客層。自社の成長を促進する存在。 |

| 中立者(パッシブ) | 7〜8点 | ある程度満足はしているものの、特に強い愛着はなく、競合他社に乗り換える可能性がある顧客層。 |

| 批判者(デトラクター) | 0〜6点 | 製品やサービスに不満を抱えており、ネガティブな口コミを広めたり、解約したりするリスクが高い顧客層。自社の成長を阻害する存在。 |

推奨者(プロモーター)

スコアで9点または10点を付けた顧客です。彼らは企業のロイヤルカスタマーであり、事業成長の原動力です。リピート率や購入単価が高いだけでなく、自身の体験を周囲に積極的に広める「伝道師」の役割を果たしてくれます。彼らがなぜ高い評価をしてくれたのかを深く理解し、その要因をサービス全体に展開していくことが、NPS向上の鍵となります。

中立者(パッシブ)

スコアで7点または8点を付けた顧客です。彼らは現状のサービスに大きな不満はないものの、感動するほどの体験はしていません。そのため、ブランドへの愛着は薄く、より良い条件を提示する競合が現れれば、簡単にスイッチしてしまう可能性があります。彼らを放置せず、何が足りないのかを把握し、推奨者に転換させるための施策を打つことが重要です。

批判者(デトラクター)

スコアで0点から6点を付けた顧客です。この層はサービスに対して何らかのネガティブな体験をしており、満足していません。彼らは解約率が高いだけでなく、「サイレントクレーマー」として不満を口に出さないまま離れていくか、あるいはSNSやレビューサイトでネガティブな口コミを広めることで、ブランドイメージを著しく損なうリスクがあります。批判者のフィードバックに真摯に耳を傾け、彼らの抱える問題を迅速に解決することは、事業の損失を防ぐ上で最優先課題となります。

NPSスコアの計算式

NPSスコアは、これら3つの分類の割合を使って算出されます。計算式は非常にシンプルです。

NPS = 推奨者(プロモーター)の割合(%) – 批判者(デトラクター)の割合(%)

計算式に「中立者(パッシブ)」の割合は含まれない点に注意が必要です。中立者はスコアに直接影響を与えませんが、彼らの割合を把握し、推奨者へと転換させていくことはNPS改善において重要です。

【計算例】

あるサービスで100人からアンケート回答を得たとします。

- 推奨者(9〜10点):30人(30%)

- 中立者(7〜8点):50人(50%)

- 批判者(0〜6点):20人(20%)

この場合のNPSスコアは、

30%(推奨者の割合) – 20%(批判者の割合) = +10

となります。

NPSスコアは、最低が-100(回答者全員が批判者の場合)、最高が+100(回答者全員が推奨者の場合)となります。パーセンテージ(%)は付けずに、整数で「+10」や「-5」のように表します。

NPSスコアの目安と業界別平均値

NPSを算出した後、多くの人が疑問に思うのは「このスコアは良いのか、悪いのか?」という点でしょう。NPSスコアを評価する際には、「絶対評価」と「相対評価」という2つの視点を持つことが重要です。また、業界によってスコアの平均値は大きく異なるため、自社が属する業界のベンチマークを把握することも不可欠です。

NPSスコアの評価基準

NPSスコアの評価は、単一の絶対的な基準だけで判断するのではなく、様々な角度から多角的に見ることが求められます。

絶対評価

絶対評価は、スコアの数値そのものを見て、どの程度のレベルにあるかを大まかに把握するための基準です。一般的に、以下のような目安が用いられることがあります。

- -100 〜 0未満: 改善の余地が大きい状態。顧客体験に深刻な問題を抱えている可能性があります。

- 0 〜 30未満: まずまずのレベル。多くの顧客は中立的ですが、推奨者はまだ少ない状態です。

- 30 〜 70未満: 良好なレベル。多くの推奨者が存在し、顧客ロイヤルティが高いと評価できます。

- 70以上: 極めて優秀なレベル。業界のトップクラスであり、多くの熱狂的なファンを抱えている状態です。

ただし、この絶対評価はあくまで一般的な目安です。後述するように、業界構造や文化的背景によってスコアの出やすさは大きく異なります。安易に絶対評価だけで一喜一憂するのではなく、自社の状況を客観的に判断するための一つの参考に留めることが賢明です。例えば、NPSが-10であっても、前回の調査から20ポイント改善したのであれば、それは大きな進歩と言えます。

相対評価

NPSの価値を最大限に引き出すためには、絶対評価以上に相対評価が重要になります。相対評価には、主に2つの比較軸があります。

- 自社の過去スコアとの比較(定点観測):

NPSは一度きりの調査で終わらせるのではなく、定期的に(例えば、四半期ごとや半期ごと)実施し、スコアの推移を時系列で追いかけることが極めて重要です。スコアが前回よりも向上しているか、あるいは低下しているかを見ることで、自社が行った改善施策が顧客ロイヤルティに良い影響を与えたかを検証できます。スコアの変動と、その時期に実施した施策(新機能のリリース、サポート体制の変更、価格改定など)を照らし合わせることで、何が顧客体験を左右する要因なのかを特定できます。 - 競合他社や業界平均との比較(ベンチマーキング):

自社のNPSが業界内でどの位置にいるのかを把握することも重要です。例えば、自社のスコアが+10だったとしても、業界平均が+30であれば、まだまだ改善の余地があることが分かります。逆に、自社のスコアが-5でも、業界平均が-20であれば、競合他社に比べて優れた顧客体験を提供できていると評価できます。この比較により、自社の立ち位置を客観的に認識し、現実的な目標設定を行うことが可能になります。

業界別のNPS平均スコア一覧

業界によって顧客の期待値やサービスの特性が異なるため、NPSの平均スコアには大きなばらつきがあります。信頼性の高い情報源として、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が毎年実施している「NPS業界別ランキング&アワード」の調査結果が参考になります。

以下は、2023年に発表された調査結果から一部の業界を抜粋したものです。

| 業界 | 業界トップ企業のNPS | 業界平均NPS |

|---|---|---|

| 通販化粧品 | 10.3 | -12.3 |

| アパレルECサイト | 10.1 | -5.7 |

| ネット証券 | -4.4 | -22.3 |

| クレジットカード | -8.5 | -26.9 |

| 生命保険(対面型) | -12.3 | -34.8 |

| 銀行 | -24.4 | -40.1 |

| 携帯電話キャリア | -18.8 | -25.5 |

| 電力 | -35.2 | -46.7 |

参照:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社「NPS業界別ランキング&アワード 2023」

この表から分かるように、業界によってNPSの平均値は大きく異なります。例えば、アパレルECサイトや通販化粧品のように、顧客とのエンゲージメントが高い業界はスコアが比較的高く出る傾向にあります。一方で、銀行や電力、生命保険といったインフラに近いサービスや、スイッチングコストが高い業界では、顧客の期待値とのギャップが生じやすく、スコアがマイナスになることが一般的です。

この結果は、自社のNPSを評価する際に、異業種のスコアと単純比較することの無意味さを示唆しています。必ず自社が属する業界の平均値やトップ企業のスコアをベンチマークとして参照し、自社の現在地を正しく認識することが、効果的なNPS活用の第一歩となります。

NPSと他の顧客指標との違い

NPSは顧客ロイヤルティを測る強力な指標ですが、万能ではありません。顧客体験を多角的に理解するためには、他の顧客指標と組み合わせ、それぞれの特性を理解した上で使い分けることが重要です。ここでは、代表的な顧客指標である「顧客満足度(CSAT)」と「顧客努力指標(CES)」との違いを明確にします。

| 指標名 | NPS (ネットプロモータースコア) | CSAT (顧客満足度) | CES (顧客努力指標) |

|---|---|---|---|

| 目的 | 総合的な顧客ロイヤルティと、将来の収益性を予測する | 特定の接点(取引、問い合わせ等)における短期的な満足度を測る | 特定のタスク(問題解決等)における顧客の負担(努力)を測る |

| 質問例 | 「この企業を友人に薦めますか?」 | 「今回の〇〇に満足されましたか?」 | 「問題解決にどのくらいの労力がかかりましたか?」 |

| 測る対象 | 企業やブランド全体との関係性 | 個別のトランザクション(取引) | 特定のインタラクション(やり取り) |

| 時間軸 | 未来の推奨行動 | 過去・現在の感情 | 過去・現在の体験 |

| 主な用途 | 経営戦略、事業全体のKPI、ロイヤルティ向上 | 現場レベルのオペレーション改善、品質管理 | カスタマーサポートの効率化、プロセス改善 |

顧客満足度(CSAT)との違い

顧客満足度(CSAT: Customer Satisfaction Score)は、「今回の購入に満足しましたか?」「本日のサポート対応はいかがでしたか?」といった質問で、特定の製品購入や問い合わせ対応など、個別の顧客接点(タッチポイント)における短期的な満足度を測る指標です。通常、「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」の5段階評価などで尋ね、満足していると回答した人の割合をスコアとします。

NPSとCSATの最も大きな違いは、測っている対象の時間軸と範囲です。

- CSAT: 「過去」の特定の体験に対する「感情」を測定します。その場の満足度を測るのには適していますが、必ずしも未来の継続利用や他者への推奨には繋がりません。「満足はしているが、特に人に薦めるほどではない」という顧客は数多く存在します。

- NPS: 企業やブランド全体との長期的な関係性に基づいた「未来」の「行動意向」を測定します。そのため、事業の収益性との相関はCSATよりもNPSの方が高いとされています。満足はロイヤルティの構成要素の一つですが、ロイヤルティそのものではありません。NPSは、この「満足の罠」に陥ることを防ぎます。

使い分けとしては、NPSを企業全体の健康状態を測るマクロな経営指標として定点観測しつつ、CSATを個別のタッチポイント(例:商品購入直後、サポート完了直後など)のパフォーマンスを測るミクロな現場指標として活用するのが効果的です。例えば、全体のNPSは高いのに、サポート部門のCSATだけが低い場合、サポートプロセスに課題がある可能性が高いと特定できます。このように両者を組み合わせることで、より解像度の高い分析が可能になります。

顧客努力指標(CES)との違い

顧客努力指標(CES: Customer Effort Score)は、「問題を解決するために、どのくらいの労力が必要でしたか?」といった質問で、顧客が目的を達成するまでにかかった負担や手間を測定する指標です。「非常に簡単だった」から「非常に手間がかかった」までの段階評価で尋ねます。

CESは特に、カスタマーサポートやWebサイトのUI/UX改善の文脈で重視されます。研究によると、顧客は素晴らしいサービスで感動させられることよりも、面倒な手間をかけさせられないことを望む傾向が強く、努力を強いられた顧客はロイヤルティが著しく低下することが分かっています。

NPSとCESの違いは、測っている体験の側面です。

- NPS: 総合的な推奨度を測るため、製品の品質、価格、ブランドイメージ、サポートなど、様々な要因がスコアに影響します。ポジティブな体験もネガティブな体験も総合した結果が反映されます。

- CES: 「簡単さ」「スムーズさ」という特定の側面に焦点を当てます。顧客が感じるストレスやフラストレーションを可視化することに特化しており、ロイヤルティ低下の大きな要因である「面倒な体験」を特定し、改善するのに役立ちます。

CESはNPSの先行指標として機能することがあります。例えば、問い合わせ解決のCESスコアが悪化している(=顧客の努力が増えている)場合、それはやがて全体のNPSスコアの低下に繋がる可能性があります。NPS調査で批判者となった顧客の理由を分析すると、「手続きが複雑だった」「サイトのどこを見ればいいか分からなかった」といった「努力」に関するコメントが見られることは少なくありません。CESを導入することで、こうした顧客の負担をプロアクティブに発見し、プロセスの簡略化やWebサイトのナビゲーション改善といった具体的なアクションに繋げることができます。

NPSを導入するメリット

NPSを経営指標として導入し、正しく活用することで、企業は多くのメリットを得ることができます。単なるスコア測定に留まらず、組織文化の変革や具体的な事業改善に繋がる点が、NPSの大きな魅力です。

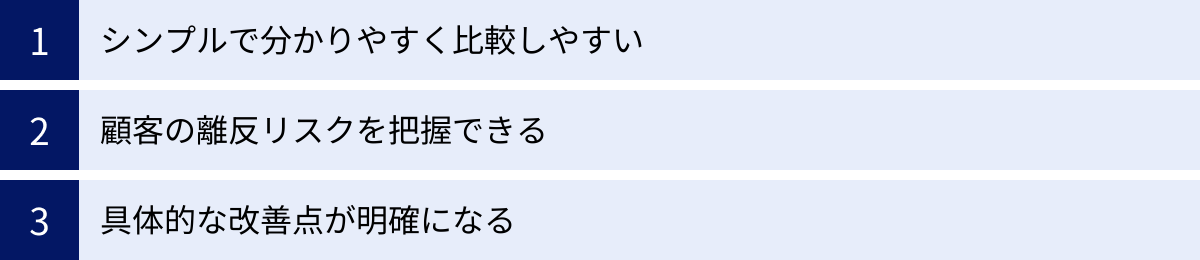

シンプルで分かりやすく比較しやすい

NPSの最大のメリットの一つは、その圧倒的なシンプルさにあります。

- 質問がシンプル: 「友人に薦めますか?」という究極の質問は、誰にとっても直感的で分かりやすく、回答者の負担が少ないため、高い回答率が期待できます。従来の数十問に及ぶ長大な満足度調査に比べ、顧客体験を損なわずにフィードバックを収集できます。

- 計算がシンプル: 「推奨者の割合% – 批判者の割合%」という計算式は、専門知識がなくても容易に理解できます。

- 指標がシンプル: 「-100から+100」という統一されたスコアは、経営層から現場の従業員まで、組織内の誰もが共通の認識を持てる「共通言語」として機能します。これにより、部門の垣根を越えて「顧客ロイヤルティ向上」という一つの目標に向かって協力しやすくなります。

また、この統一された指標は比較が容易であるという利点ももたらします。

- 時系列比較: 自社の過去のスコアと比較することで、改善活動の成果を客観的に評価できます。

- セグメント比較: 顧客層別(例:新規顧客と既存顧客)、製品別、地域別などでNPSを比較し、どこに注力すべきかを特定できます。

- 競合比較: 業界平均や競合他社のスコアと比較することで、市場における自社のポジションを正確に把握できます。

このシンプルさと比較可能性が、NPSを強力な経営ダッシュボードの指標たらしめているのです。

顧客の離反リスクを把握できる

NPSは、顧客の解約(チャーン)という、事業にとって最も避けたい事態の先行指標として非常に有効です。スコアが0〜6点の「批判者(デトラクター)」は、サービスに何らかの不満を抱えており、解約予備軍である可能性が極めて高い顧客層です。

NPS調査によって、これまで可視化されていなかった「物言わぬ不満顧客(サイレントクレーマー)」を特定できます。多くの不満顧客は、わざわざクレームを伝えることなく、静かにサービスから去っていきます。NPSは、そうした顧客が離反する前に、彼らの不満を検知するための早期警告システムとして機能します。

批判者を特定できるだけでなく、彼らが「なぜ」不満を抱いているのかをフリーコメントから知ることができます。これにより、個別具体的なフォローアップが可能になります。例えば、特定機能のバグに不満を持つ顧客には、修正の進捗を連絡し、代替案を提示する。料金プランに不満を持つ顧客には、より最適なプランを提案する。こうしたプロアクティブな働きかけにより、顧客の不満を解消し、解約を未然に防ぐことができるのです。批判者を一人でも多く中立者、ひいては推奨者に転換させることができれば、事業収益に直接的なプラスの影響を与えます。

具体的な改善点が明確になる

NPSの真価は、スコアそのものよりも、推奨度を評価した「理由」を尋ねるフリーコメントにあります。この定性的なデータを分析することで、企業は具体的な改善アクションに繋がる豊富なインサイトを得ることができます。

- 弱みの特定: 批判者のコメントには、「〇〇の機能が使いにくい」「サポートの返信が遅い」「説明が不親切」といった、顧客体験を損なっている具体的な問題点が直接的に書かれています。これらの声を収集・分析することで、企業が優先的に取り組むべき改善課題が明確になります。勘や経験に頼るのではなく、顧客データに基づいた的確な打ち手を講じることが可能になります。

- 強みの再認識: 推奨者のコメントからは、「△△のデザインが気に入っている」「スタッフの□□さんの対応が素晴らしかった」「この機能のおかげで生産性が上がった」など、顧客がロイヤルティを感じる理由、すなわち自社の本当の強みが分かります。この強みをさらに磨き上げ、マーケティング活動で積極的にアピールすることで、ブランド価値を高めることができます。また、推奨者が評価している点を、まだ体験していない他の顧客にも広める施策を考えることも有効です。

スコアだけを見て一喜一憂するのではなく、その背景にある顧客の「声」に耳を傾け、それを製品開発やサービス改善のサイクルに組み込むことで、NPSは事業を成長させるための強力なエンジンとなるのです。

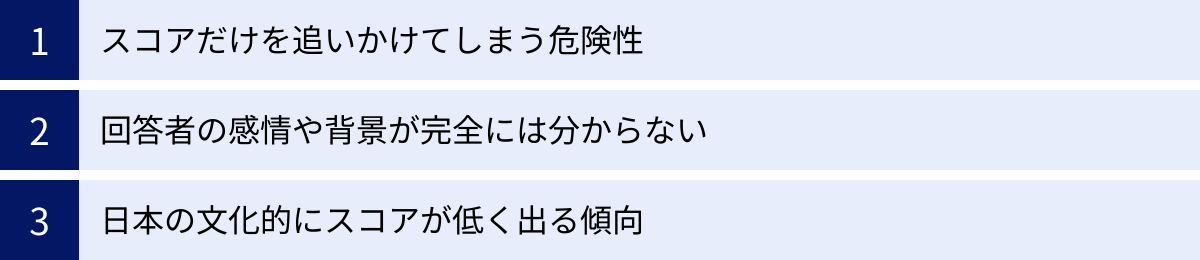

NPSを導入する際のデメリットと注意点

NPSは非常に有用な指標ですが、その導入と運用にあたってはいくつかの注意点と潜在的なデメリットを理解しておく必要があります。これらを無視して表面的な運用に終始すると、期待した効果が得られないばかりか、かえって組織を誤った方向に導く危険性もあります。

スコアだけを追いかけてしまう危険性

NPSを導入した組織が最も陥りやすい罠が、NPSスコアを上げること自体が目的化してしまうことです。NPSはあくまで顧客ロイヤルティの状態を示す「体温計」のようなものであり、体温計の数値を操作しても病気が治らないのと同じで、スコアだけを追いかけても本質的な顧客体験の改善には繋がりません。

例えば、以下のような本末転倒な状況が発生しがちです。

- 現場の従業員が、顧客にアンケートで高い評価を付けるよう暗にプレッシャーをかける。

- NPSスコアが低い従業員や部門の評価を下げるなど、スコアを人事評価に短絡的に直結させる。

- スコアを改善するために、フリーコメントで指摘された根本的な課題解決を後回しにし、目先のスコアに影響しそうな小手先の施策に終始する。

こうした状況は、従業員のモチベーションを低下させ、顧客と真摯に向き合う文化を破壊しかねません。NPSの本当の目的は、スコアの裏にある顧客の声(VoC)を真摯に受け止め、具体的な改善アクションを通じて顧客体験を向上させることにあります。経営層は、スコアの上下に一喜一憂するのではなく、なぜスコアが変動したのか、その背景にあるフリーコメントの内容や改善活動の進捗を重視する姿勢を明確に示す必要があります。

回答者の感情や背景が完全には分からない

NPSはシンプルであるがゆえに、顧客の複雑な感情や文脈のすべてを捉えきれるわけではありません。

- スコアの解釈の難しさ: 同じ「6点」というスコアでも、「期待していただけに残念だ」という愛憎半ばの評価と、「全く使い物にならない」という完全な拒絶では、その意味合いが大きく異なります。スコアだけでは、こうした感情のニュアンスを読み取ることはできません。

- 無回答者の存在: アンケートに回答してくれるのは、多くの場合、非常に満足しているか、非常に不満を抱いている顧客です。大多数を占めるであろう「サイレントマジョリティ」の声は、NPS調査だけでは拾いきれない可能性があります。

- 背景情報の不足: なぜその顧客がそのような評価をしたのか、その背景にある利用状況(ヘビーユーザーかライトユーザーか)、過去の問い合わせ履歴、契約プランなどを考慮しなければ、的確な分析はできません。

このデメリットを補うためには、NPSのデータを他のデータと組み合わせて多角的に分析する視点が不可欠です。例えば、NPSのスコアと、顧客のサイト内行動ログ、購買履歴、サポートへの問い合わせ履歴などを連携させて分析することで、「特定の機能を使っているユーザーはNPSが高い」「サポートへの問い合わせ回数が多いユーザーはNPSが低い」といった、より深いインサイトを得ることができます。フリーコメントの内容をさらに深掘りするために、特定の回答者にインタビュー調査を行うことも有効な手段です。

日本の文化的にスコアが低く出る傾向

NPSを運用する上で、特に日本企業が留意すべき点として、文化的な背景による回答傾向の違いが挙げられます。一般的に、日本人は欧米人に比べて、評価において中間的な選択肢を選ぶ傾向が強いとされています。

具体的には、

- 本当に満足していても、遠慮や謙遜から「10点(満点)」を付けることに抵抗を感じ、無難に「8点」を選ぶ。

- 多少の不満があっても、相手を気遣って極端な低評価(0点や1点)を避け、「5点」や「6点」を付ける。

という傾向が見られます。NPSの分類では、8点以下はすべて「推奨者」にはなりません。そのため、同じレベルの顧客体験を提供していても、日本のNPSスコアは欧米諸国のスコアに比べて全体的に低く出やすいという実情があります。

この点を理解せずに、海外の企業のNPSスコア(例えば、AppleやAmazonなどの高スコア)を鵜呑みにして自社の目標に設定すると、達成不可能な目標に従業員が疲弊してしまうことになりかねません。日本の企業がNPSを評価する際は、海外のスコアと単純比較するのではなく、国内の競合他社や業界平均のスコアをベンチマークとすることが極めて重要です。また、絶対的なスコアの高さよりも、自社の過去のスコアからの改善度合いを重視するべきです。

NPSスコアを向上させるためのポイント

NPSは測定して終わりではありません。収集したデータを元に具体的な改善アクションを起こし、顧客体験を向上させるサイクルを回し続けることが最も重要です。ここでは、NPSスコアを着実に向上させていくための4つの重要なポイントを解説します。

批判者の根本原因を分析し改善する

NPS改善の第一歩は、事業成長のブレーキとなっている「批判者(デトラクター)」を減らすことから始まります。批判者がなぜ低いスコアを付けたのか、その根本原因をフリーコメントから徹底的に分析し、優先順位を付けて改善策を実行します。

- 課題のグルーピングと定量化:

批判者のフリーコメントを一つひとつ読み込み、「料金」「機能」「サポート」「UI/UX」などのカテゴリに分類します。テキストマイニングツールなどを活用すると効率的です。どのカテゴリに関する不満が最も多いのかを定量的に把握することで、最もインパクトの大きい改善課題を特定できます。 - 根本原因(Root Cause)の深掘り:

例えば、「サポートの対応が悪い」というコメントが多かった場合、なぜ対応が悪いのかをさらに深掘りします。「返信が遅い」「回答が的を射ていない」「たらい回しにされる」など、具体的な問題点を明らかにします。必要であれば、該当する顧客に追加のヒアリングを行うことも有効です。 - 改善アクションの実行と共有:

特定された根本原因に対して、具体的な改善策を立案し、担当部署を明確にして実行します。例えば、「返信が遅い」が原因であれば、サポート人員の増強やFAQの整備、テンプレートの改善といった対策が考えられます。そして、どのような改善を行ったかを社内だけでなく、可能であれば顧客にもフィードバックすることが信頼回復に繋がります。

批判者の不満を解消することは、解約率の低下に直結するだけでなく、ネガティブな口コミの拡散を防ぐという点で、非常にコストパフォーマンスの高い施策と言えます。

推奨者の要因を把握しサービス全体に活かす

批判者の対応と並行して、自社の熱心なファンである「推奨者(プロモーター)」がなぜ高い評価をしてくれたのかを理解することも同様に重要です。彼らが評価している点は、自社の本来の強みであり、差別化の源泉です。

- 成功要因の特定:

推奨者のフリーコメントを分析し、「〇〇という機能が画期的」「△△さんのコンサルティングが的確だった」「デザインの細部にこだわりを感じる」といった、顧客が感動したポイント(Wow要因)を具体的に抽出します。 - 強みの横展開:

特定された成功要因を、まだ体験していない他の中立者や、一部の批判者にも体験してもらえるように施策を考えます。例えば、特定の機能が好評であれば、その機能の活用方法をセミナーやブログで紹介する。ある担当者の対応が称賛されていれば、そのノウハウをチーム全体で共有し、サポート品質の標準化を図る、といったアプローチです。 - マーケティングへの活用:

推奨者が使っている「顧客の言葉」は、最も説得力のあるマーケティングメッセージになります。ウェブサイトや広告コピー、導入事例などに彼らの声を反映させることで、潜在顧客に対して自社の価値を効果的に伝えることができます。

推奨者を増やす取り組みは、自社の強みをさらに伸ばし、ブランド価値を向上させるための投資です。

フリーコメントを定性的に分析する

スコアの集計や課題の定量化も重要ですが、顧客一人ひとりの声に込められた感情や文脈を深く読み解く定性分析を怠ってはいけません。フリーコメントには、数値だけでは見えてこない貴重なインサイトが眠っています。

- キーワードの背景を読む: 単に「高い」という単語が頻出するからといって、すぐに値下げを検討するのは早計です。「価格に見合う価値を感じない」「料金体系が不透明で高く感じる」など、その背景にある文脈を理解することが重要です。

- 感情の機微を捉える: 「期待していたのに残念」「以前は良かったのに」といったコメントには、顧客の期待や過去の体験が反映されています。こうした声は、改善のヒントだけでなく、顧客との関係性を再構築するチャンスを示唆しています。

- 予期せぬ発見: 時には、企業側が全く意図していなかった製品の使われ方や、想定外の価値を見出してくれているコメントに出会うことがあります。こうした声は、新たなサービス開発やマーケティング戦略のヒントに繋がる可能性があります。

すべてのコメントに目を通し、顧客の立場になってその言葉の裏にあるストーリーを想像する。この地道な作業こそが、顧客理解を深め、真に価値のある改善を生み出す土台となります。

フィードバックのループを構築する(クローズドループ)

NPSを最も効果的に活用している企業に共通するのが、「クローズドループ・フィードバック」の仕組みを構築していることです。これは、アンケートでフィードバックをくれた顧客、特にネガティブな評価をした批判者に対して、担当者が個別に対応し、問題解決を図り、その結果を顧客に報告するまでの一連のプロセスを指します。

【クローズドループの基本的な流れ】

- アラート: 批判的なフィードバック(例:6点以下)が投稿されたら、即座に関係部署の担当者に通知が飛ぶ仕組みを構築します。

- フォローアップ: 担当者は迅速に(理想は24時間以内に)顧客に連絡を取ります。「貴重なご意見ありがとうございます。詳細をお聞かせいただけますでしょうか」と、まずは傾聴の姿勢でコンタクトします。

- 問題解決: 顧客からヒアリングした内容に基づき、具体的な問題解決に取り組みます。必要であれば、他部署と連携して対応します。

- 報告と感謝: 問題が解決したら、その結果を顧客に報告し、フィードバックへの感謝を改めて伝えます。

このプロセスを通じて、顧客は「自分の声が無視されず、真剣に受け止められた」と感じ、企業への信頼を取り戻すことができます。不満を抱えていた批判者が、この丁寧な対応によって一転して熱心な推奨者になるケースも少なくありません。クローズドループは、単なる問題解決の仕組みではなく、顧客とのエンゲージメントを深め、ロイヤルティを再構築するための極めて強力な手法なのです。

NPS調査・分析におすすめのツール

NPS調査を効率的かつ効果的に実施するためには、専用のツールを活用することがおすすめです。アンケートの作成・配信から、スコアの集計、フリーコメントの分析、クローズドループの管理まで、NPS運用に必要な機能を網羅したツールが数多く提供されています。ここでは、代表的なツールをいくつか紹介します。

Qualtrics CoreXM

Qualtrics CoreXMは、顧客体験(CX)管理のリーディングカンパニーであるクアルトリクスが提供する、非常に高機能で拡張性の高いプラットフォームです。

- 特徴: NPS調査だけでなく、CSAT、CESなど様々な調査に対応。顧客アンケート、従業員エンゲージメント、市場調査など、企業内外のあらゆる「体験データ(X-Data)」を収集・分析できます。カスタマージャーニーに沿った複数のタッチポイントで調査を設計し、顧客体験を統合的に管理することに長けています。高度な統計分析機能や、ダッシュボードのカスタマイズ性も高く、大規模な組織での本格的なCXM(顧客体験管理)に適しています。

- こんな企業におすすめ: 複数の製品やサービスを持ち、顧客接点が多岐にわたる大企業。データ分析の専門チームがあり、顧客データを経営の中核に据えたい企業。

(参照:Qualtrics公式サイト)

SurveyMonkey

SurveyMonkeyは、世界中で広く利用されているオンラインアンケートツールです。手軽に始められる点が魅力で、NPS調査にももちろん対応しています。

- 特徴: 直感的なインターフェースで、誰でも簡単にアンケートを作成できます。NPS専用の質問テンプレートも用意されており、すぐに調査を開始できます。回答結果はリアルタイムでダッシュボードに反映され、基本的な集計やグラフ化は自動で行われます。比較的手頃な価格プランから利用できるため、スモールスタートしたい企業にも適しています。

- こんな企業におすすめ: 初めてNPS調査に取り組む企業。まずは手軽に始めてみたい中小企業やスタートアップ。大規模な分析よりも、迅速なフィードバック収集を重視する企業。

(参照:SurveyMonkey公式サイト)

EmotionTech CX

EmotionTech CXは、株式会社エモーションテックが提供する、顧客体験向上に特化したクラウドサービスです。日本の企業向けに設計されている点が特徴です。

- 特徴: NPSや顧客満足度調査に加え、独自の特許技術を用いた感情分析やテキストマイニング機能が強力です。フリーコメントをAIが自動で解析し、顧客がポジティブ/ネガティブに感じている要因を可視化してくれます。また、NPSスコアと解約率や売上などのビジネスデータとの相関分析も可能です。専門のカスタマーサクセスチームによる手厚い導入・運用支援も提供されています。

- こんな企業におすすめ: フリーコメントの分析に力を入れたい企業。データ分析の知見が少なく、専門家のサポートを受けながらNPSを推進したい日本企業。

(参照:株式会社エモーションテック公式サイト)

Mopinion

Mopinionは、Webサイトやモバイルアプリといったデジタルチャネル上でのユーザーフィードバック収集に特化したツールです。

- 特徴: Webサイトの特定ページや、アプリの特定操作後といった、ユーザーの文脈に合わせたタイミングでNPSアンケートを表示させることができます。例えば、商品購入完了ページでNPSを尋ねたり、特定の機能を使ったユーザーに限定してフィードバックを求めたりすることが可能です。これにより、より具体的でアクションに繋がりやすいインサイトを得られます。ダッシュボード機能も充実しており、フィードバックの傾向を視覚的に把握できます。

- こんな企業におすすめ: ECサイトやSaaSなど、Webサイトやアプリが主要な顧客接点となっている企業。UI/UXの改善にNPSを活用したい企業。

(参照:Mopinion公式サイト)

Marketo Engage

Marketo Engageは、アドビ株式会社が提供するMA(マーケティングオートメーション)プラットフォームです。その機能の一部として、アンケート作成・配信機能があり、NPS調査にも活用できます。

- 特徴: MAツールであるため、NPSの回答結果を既存の顧客データ(属性情報、行動履歴など)とシームレスに連携できる点が最大の強みです。「批判者」に対しては自動でフォローアップのメールを送る、「推奨者」には新製品の先行案内を送る、といったように、NPSスコアに応じたマーケティングシナリオを自動化できます。顧客とのコミュニケーション全体の中でNPSを位置づけ、一貫した体験を提供したい場合に非常に強力です。

- こんな企業におすすめ: すでにMarketo Engageを導入している、またはMAツールとの連携を重視する企業。NPSをマーケティング施策に直結させたい企業。

(参照:アドビ株式会社公式サイト)

まとめ

本記事では、顧客ロイヤルティを測る経営指標であるNPS(ネットプロモータースコア)について、その基本的な概念から計算方法、業界平均、活用ポイントまでを網羅的に解説しました。

NPSの核心は、「この企業や製品を友人に薦めるか?」という未来の行動意向を問うことで、単なる満足度を超えた顧客との深いエンゲージメントを可視化する点にあります。このスコアが企業の収益成長率と強い相関を持つことから、世界中の先進的な企業で経営の根幹をなすKPIとして導入されています。

重要なのは、NPSを単なるスコアとして捉えるのではなく、顧客の声(VoC)を起点とした事業改善のサイクルを回すためのフレームワークとして活用することです。推奨者が評価する「強み」を伸ばし、批判者が指摘する「弱み」を真摯に改善する。この地道な活動を継続することが、顧客体験(CX)を向上させ、持続的な成長を実現する唯一の道です。

NPSの導入は、時に組織にとって耳の痛いフィードバックに直面することでもあります。しかし、その声から逃げず、真摯に向き合う文化を醸成できたとき、NPSは企業と顧客の間に強固な信頼関係を築き、競合他社には真似のできない競争優位性の源泉となるでしょう。

これからNPSに取り組む方は、まずスモールスタートでも構いません。顧客の声に耳を傾け、一つでも改善アクションを起こしてみることから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、顧客に愛され、長期的に成長し続ける企業への変革の始まりとなるはずです。