現代のビジネス環境は、技術の急速な進化、顧客ニーズの多様化、そしてグローバルな競争の激化により、かつてないほど複雑で予測困難な時代に突入しています。このような状況下で、従来の成功法則や問題解決のアプローチだけでは、持続的な成長を遂げることが難しくなってきました。そこで今、多くの企業や組織から熱い注目を集めているのが「デザイン思考」です。

「デザイン」と聞くと、グラフィックやプロダクトの見た目を美しくすることを想像するかもしれません。しかし、ビジネスにおけるデザイン思考は、その範囲をはるかに超える概念です。これは、デザイナーが課題解決の際に用いる特有の思考プロセスやアプローチを、ビジネス上のさまざまな問題に応用しようとするものです。その根幹には、常に「人間」を中心に据えるという思想があります。

この記事では、ビジネスの新たな羅針盤となりうる「デザイン思考」について、その基本的な定義から注目される背景、具体的な5つのプロセス、そして導入するメリットや注意点まで、網羅的に解説します。デザイナーではないビジネスパーソンの方でも、日々の業務や新たな事業開発に活かせるヒントが見つかるはずです。

目次

デザイン思考とは

デザイン思考(Design Thinking)とは、デザイナーが製品やサービスを考案する際に用いる思考プロセスを体系化し、ビジネス上の様々な問題解決に応用する思考法です。その最大の特徴は、あらゆるプロセスの中心に「人間」を置き、ユーザーへの深い共感から出発する「人間中心設計(Human-Centered Design)」にあります。見た目の美しさや機能性を追求するだけでなく、ユーザーが本当に求めているものは何か、彼らが抱える本質的な課題は何かを深く探求し、革新的な解決策を創造することを目指します。

従来のビジネスアプローチが、市場データや過去の成功事例といった論理的な分析に基づいて「何を作るべきか(What)」を決めることが多いのに対し、デザイン思考は、まず「誰のために作るのか(Who)」そして「なぜそれが必要なのか(Why)」を徹底的に掘り下げます。このアプローチにより、ユーザー自身もまだ言語化できていないような潜在的なニーズ(インサイト)を発見し、これまでにない新しい価値を持つ製品やサービスを生み出すことが可能になります。

デザイン思考のプロセスは、一直線に進むわけではありません。アイデアの発散と収束を繰り返し、試作品(プロトタイプ)を作成してはユーザーからのフィードバックを得て改善するという、反復的なサイクル(イテレーション)を特徴とします。この試行錯誤のプロセスは、失敗を恐れずに挑戦し、そこから学ぶことを奨励する文化を育みます。また、デザイナー、エンジニア、マーケター、営業担当者など、多様な専門性を持つメンバーがチームを組んで協働することも、新たな視点やアイデアを生み出す上で非常に重要です。

ここで、デザイン思考の具体的なイメージを掴むために、架空のシナリオを考えてみましょう。

【具体例1:新しい学習アプリの開発】

ある教育系企業が、中学生向けの新しい学習アプリを開発しようとしています。従来のアプローチであれば、競合アプリの機能分析や、生徒・保護者へのアンケート調査から「もっと多くの問題を解きたい」「苦手科目を克服したい」といった顕在的なニーズを抽出し、問題数や解説の分かりやすさを追求したアプリを開発するかもしれません。

一方、デザイン思考を用いるチームは、まず生徒たちの学習現場に深く入り込みます。実際に生徒が家で勉強している様子を観察したり、学校生活について雑談を交えながらインタビューしたりします。その中で、「勉強自体が嫌いなわけではないが、一人で机に向かっていると孤独を感じて集中力が続かない」「友達と競い合ったり、教え合ったりするときは楽しく勉強できる」といった、アンケートだけでは見えてこない本音や行動(インサイト)を発見します。

この「孤独感の解消」と「仲間との繋がり」というインサイトに基づき、チームは「学習をソーシャルな体験に変える」という問題定義を行います。そして、一人で黙々と問題を解くのではなく、「友達とチームを組んでクイズ形式で競い合う機能」や「わからない問題を匿名で質問し、他のユーザーが回答してくれるコミュニティ機能」といったアイデアを生み出します。これらのアイデアを簡単な手書きのプロトタイプで検証し、生徒からのフィードバックを元に改善を重ねていくのです。

このように、デザイン思考は、ユーザーの表面的な欲求ではなく、その背後にある感情や文脈を深く理解することからスタートします。それにより、単なる機能改善にとどまらない、ユーザーの心に響く革新的なソリューションの創出を目指すのです。デザイン思考は、もはやデザイナーだけのものではなく、変化の激しい時代を生き抜くすべてのビジネスパーソンにとって強力な武器となる思考法と言えるでしょう。

デザイン思考が注目される理由

なぜ今、これほどまでにデザイン思考が注目を集めているのでしょうか。その背景には、現代社会やビジネス環境が直面している大きな変化があります。ここでは、デザイン思考が重要視される3つの主要な理由、「顧客ニーズの多様化と市場の成熟化」「予測困難な時代(VUCA)への対応」「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進」について、それぞれ詳しく解説します。

顧客ニーズの多様化と市場の成熟化

現代の市場は、かつてないほどモノやサービスで溢れかえっています。多くの産業で技術が成熟し、製品の品質や機能だけで他社と差別化を図ることが極めて困難になりました。いわゆる「良いモノを作れば売れる」という時代は終わりを告げたのです。消費者は、単に機能的な価値(モノ)を求めるだけでなく、それを利用することによって得られる感動や満足感、自己実現といった情緒的な価値(コト=体験)を重視するようになっています。

この変化を加速させたのが、インターネットやSNSの普及です。人々は容易に情報を収集・発信できるようになり、個人の価値観は細分化・多様化しました。かつてのように、テレビCMで画一的なメッセージを発信するマスマーケティングだけでは、多様な価値観を持つ一人ひとりの心に響くことは難しくなっています。このような市場環境において、企業が顧客から選ばれ続けるためには、顧客一人ひとりの状況や感情に寄り添い、優れた顧客体験(カスタマーエクスペリエンス、CX)を提供することが不可欠です。

ここに、デザイン思考が大きな力を発揮します。デザイン思考の第一歩は「共感」です。アンケートの数値データだけでは捉えきれない、ユーザーの行動の背景にある想いや、言葉にならない悩み、本人すら気づいていない潜在的なニーズを、観察や対話を通じて深く理解しようと試みます。

例えば、ある家電メーカーが高齢者向けの新しいリモコンを開発するケースを考えてみましょう。市場調査の結果、「ボタンが多すぎて使い方がわからない」という声が多ければ、ボタンの数を減らして文字を大きくするという改善策が考えられます。これは論理的なアプローチですが、十分ではありません。

デザイン思考では、実際に高齢者の自宅を訪問し、テレビを見ている様子を観察します。すると、「リモコンが見つからなくて探すことが多い」「どのリモコンがテレビのものか分からなくなる」といった、操作以前の課題が見つかるかもしれません。さらに深い対話の中から、「孫が見ている番組の話題についていきたいが、操作が億劫で諦めてしまう」という、コミュニケーションへの渇望や社会からの孤立感といった本質的な課題(インサイト)が見えてくる可能性もあります。

このインサイトに基づけば、単にボタンを減らすだけでなく、「声で操作できる機能」や「よく見るチャンネルを孫の写真付きボタンにする」といった、より利用者の感情に寄り添ったアイデアが生まれます。このように、デザイン思考は、多様化する顧客の深層心理に迫り、真に価値のある体験を設計するための強力なアプローチなのです。

予測困難な時代(VUCA)への対応

私たちは今、VUCA(ブーカ)と呼ばれる時代を生きています。VUCAとは、以下の4つの単語の頭文字を取った言葉で、現代社会の予測困難な状況を表しています。

- Volatility(変動性):市場や技術、価値観などが目まぐるしく変化する

- Uncertainty(不確実性):将来の予測が困難で、何が起こるか分からない

- Complexity(複雑性):様々な要素が複雑に絡み合い、因果関係が分かりにくい

- Ambiguity(曖昧性):何が正解か分からず、定義や解釈が定まらない

AIやIoTといった技術の指数関数的な進化、気候変動やパンデミックといった地球規模の課題、そして地政学的なリスクなど、私たちの周りには不確実な要素が満ち溢れています。このような環境では、過去のデータや成功体験に基づいた緻密な事業計画を立てても、その前提が数ヶ月後には覆されているかもしれません。「正解」が分からない問題に対して、従来型の論理的な分析や計画だけでは対応しきれないのです。

こうしたVUCAの時代において、デザイン思考のアプローチは極めて有効です。デザイン思考は、最初から完璧な正解を導き出そうとはしません。むしろ、「分からない」という状態を前提とし、小さな仮説を立て、それを素早く形(プロトタイプ)にし、実際のユーザーに試してもらいながら、学びと修正を繰り返していくことを得意とします。

この「作って、試して、学ぶ」という反復的なサイクルは、不確実性の高い状況で進むべき方向性を見出すための羅針盤となります。もし仮説が間違っていたとしても、プロトタイプにかけるコストや時間は最小限に抑えられているため、大きな損害を出す前に素早く方向転換ができます。これは「Fail Fast, Learn Cheap(早く失敗し、安く学ぶ)」という考え方であり、変化の激しい時代におけるリスク管理の手法としても非常に優れています。

さらに、デザイン思考を組織に導入することは、変化に強いアジャイルな組織文化を醸成することにも繋がります。失敗を許容し、挑戦を奨励する風土が生まれれば、従業員は萎縮することなく新しいアイデアを提案し、自律的に行動できるようになります。VUCAという荒波を乗り越えるためには、緻密な航海図を持つこと以上に、変化の波を捉えて柔軟に舵を切れる強靭な船(組織)そのものを作ることが重要であり、デザイン思考はそのための重要な思想的基盤となるのです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

多くの企業が経営の重要課題として掲げるDX(デジタルトランスフォーメーション)も、デザイン思考が注目される大きな理由の一つです。DXとは、単に新しいデジタルツールを導入したり、業務をデジタル化したりすることではありません。その本質は、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデル、業務プロセス、そして企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造すること」にあります。

しかし、経済産業省の「DXレポート」などでも指摘されているように、多くの企業のDXは思うように進んでいないのが現状です。その大きな原因の一つが、「技術の導入」そのものが目的化してしまい、最も重要な「人間(ユーザー)の視点」が欠落していることにあります。高機能なシステムを導入したものの、現場の従業員にとっては使い勝手が悪く、かえって業務効率が低下してしまったり、顧客向けの新しいアプリを開発したものの、誰の課題も解決できずに全く使われなかったりするケースは後を絶ちません。

このような「技術先行」のDXの失敗を防ぐために、デザイン思考が羅針盤としての役割を果たします。デザイン思考は、「誰のために、何のためにDXを推進するのか?」というDXの根本的な目的を常に問い続けます。

例えば、社内の経費精算システムを刷新するDXプロジェクトを考えてみましょう。技術先行のアプローチでは、最新のAI-OCR機能やRPA連携機能を搭載した高価なシステムを導入することがゴールになりがちです。しかし、デザイン思考では、まず経費精算を行う従業員や、それを承認する管理職に「共感」することから始めます。彼らの現在の業務フローを観察し、「領収書の糊付けが面倒」「どの勘定科目にすれば良いか分からない」「月末に申請が集中して承認作業が大変」といった、具体的なペインポイント(苦痛)を徹底的に洗い出します。

そして、これらの課題を解決するという明確な問題定義のもと、本当に必要な機能は何かを議論します。その結果、高機能なシステムを丸ごと導入するのではなく、「スマートフォンのカメラで撮影するだけで申請が完了するシンプルなアプリ」を開発する、といった、よりユーザーの実態に即した解決策にたどり着くかもしれません。

このように、デザイン思考は、DXの主役を「技術」から「人間」へと引き戻し、真に価値のある変革を実現するための強力な推進力となります。顧客体験(CX)の向上だけでなく、従業員体験(EX)の向上においても、デザイン思考のアプローチは不可欠であり、DXを成功に導くための鍵を握っているのです。

デザイン思考の5つのプロセス

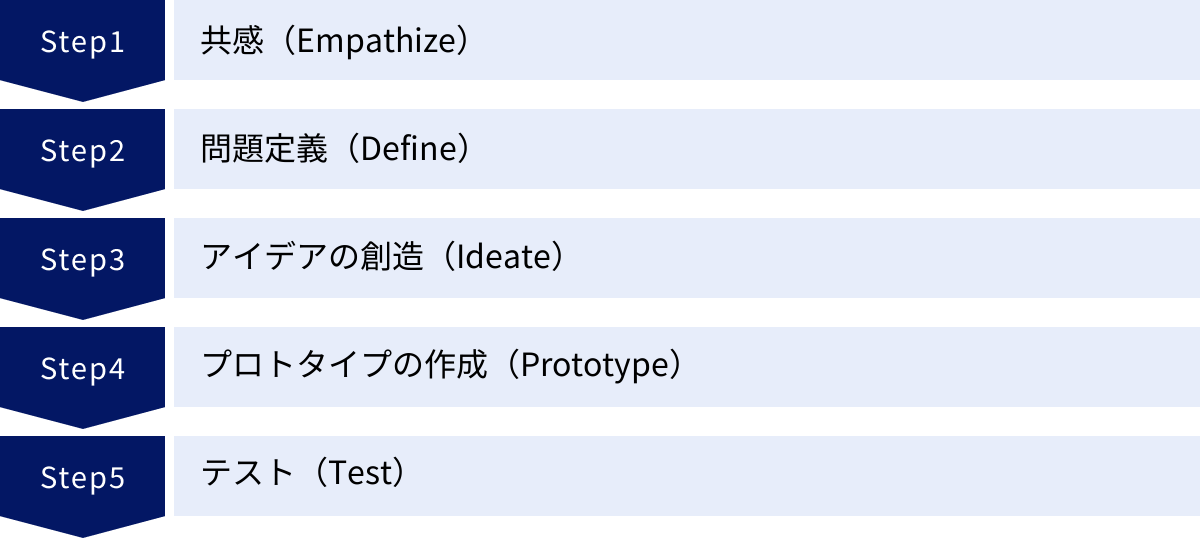

デザイン思考の実践は、一般的に5つのプロセス(段階)に沿って進められます。これは米国のスタンフォード大学内に設立されたデザイン研究所「d.school」が提唱したモデルが広く知られています。ただし、これらのプロセスは必ずしも一直線に進むものではなく、必要に応じて前のプロセスに戻ったり、行ったり来たりを繰り返す反復的な性質を持っています。ここでは、各プロセスが何を目的とし、具体的に何を行うのかを詳しく解説します。

① 共感(Empathize)

デザイン思考の旅は、すべてこの「共感」から始まります。これは、対象となるユーザーを深く理解し、彼らの立場や視点に立って物事を考え、感じるプロセスです。表面的なニーズや要望を聞き出すだけでなく、その背景にある価値観、行動原理、そして本人さえも気づいていない潜在的な欲求(インサイト)を発見することが目的です。

主な手法:

- インタビュー: ユーザーに直接話を聞きます。ただし、単なる質疑応答ではなく、相手のストーリーを引き出すように、オープンな質問を投げかけ、深く傾聴する姿勢が重要です。「なぜそう思うのですか?」「その時、どう感じましたか?」といった問いで深掘りします。

- 行動観察(エスノグラフィ): ユーザーの実際の生活環境や職場に身を置き、彼らの行動をありのままに観察します。人々が「言っていること」と「やっていること」の間には、しばしばギャップが存在します。このギャップこそが、インサイトの宝庫です。

- 共感マップ(Empathy Map): ユーザーが見ていること、聞いていること、考えていること・感じていること、言っていること・やっていることを整理し、さらにそのペイン(悩み)とゲイン(得たいもの)を可視化するツールです。チーム全体でユーザー理解を深めるのに役立ちます。

重要なポイント:

この段階で最も重要なのは、自分の先入観や仮説を一旦脇に置くことです。「きっとこうだろう」という思い込みは、ユーザーの真の姿を見る目を曇らせます。初心者のような気持ちで、あらゆる事象を新鮮な目で捉え、知的好奇心を持ってユーザーの世界に没入することが求められます。

具体例(架空):

ある飲料メーカーが、若者向けの新しいエナジードリンクを開発しようとしています。チームは、ターゲットである大学生のキャンパスを訪れ、彼らの日常を観察します。インタビューでは「集中力を高めたい」という声が多く聞かれます。しかし、観察を続けると、彼らが図書館で一人で飲むのではなく、友人たちとカフェでおしゃべりをしながら飲んでいる姿が多く見られました。この観察から、「集中力だけでなく、友人とのコミュニケーションを円滑にするためのツールとしてエナジードリンクを消費しているのではないか」という新たな仮説(インサイトの芽)が生まれます。

② 問題定義(Define)

「共感」プロセスで得られた膨大な定性的な情報(インタビューの記録、観察メモなど)を整理・分析し、チームが解決すべき本質的な課題を、簡潔で意味のある言葉で定義するのがこのプロセスです。ここで定義された問題が、その後のアイデア創出の方向性を決定づけるため、極めて重要なステップとなります。

主な手法:

- 情報のグルーピング(アフィニティ・ダイアグラム): ユーザーから得られた発見や気づきを付箋に書き出し、似たもの同士をグループ化していきます。これにより、散らばっていた情報の中からパターンやテーマ性を見つけ出すことができます。

- POV(Point of View)ステートメントの作成: 「[ユーザー]は、[ニーズ]を必要としている。なぜなら[インサイト]だからだ」という構文に沿って、課題を明確に記述します。このステートメントは、具体的でありながら、解決策を限定しすぎない絶妙なバランスが求められます。

重要なポイント:

良い問題定義は、行動を促す力を持っています。あまりに広すぎると(例:「若者を幸せにする」)、何をすれば良いか分かりません。逆に狭すぎると(例:「缶のデザインをかっこよくする」)、発想の幅を狭めてしまいます。「誰の、どのような状況における、どんな根源的な欲求を満たすべきか」を、チーム全員が納得できる形で言語化することがゴールです。

具体例(架空):

先程のエナジードリンクの例で考えます。「共感」で得られたインサイトを元に、チームはPOVステートメントを作成します。「友人関係を大切にする大学生は、勉強や課題の合間に、リラックスした雰囲気で会話を弾ませるための、健康的でスマートな飲み物を必要としている。なぜなら、彼らにとって休憩時間は、単なるエネルギー補給だけでなく、仲間との繋がりを深めるための大切な社交の機会だからだ」。この問題定義により、単なる「カフェイン増量」といった安直な解決策ではなく、よりユニークなアイデアへの道が開かれます。

③ アイデアの創造(Ideate)

定義された問題に対して、解決策となるアイデアを、質より量を重視して、できるだけたくさん生み出すプロセスです。ここでは、実現可能性や常識といった制約を一旦取り払い、頭を柔らかくして、自由奔放に発想を広げることが目的です。多様なメンバーが集まり、それぞれの視点からアイデアを出し合うことで、予期せぬ化学反応が生まれることが期待されます。

主な手法:

- ブレインストーミング: 最も代表的な手法。「批判厳禁」「自由奔放」「質より量」「結合改善」の4つのルールを守り、参加者が安心してアイデアを出せる場を作ることが重要です。

- ワースト・ポッシブル・アイデア: 「史上最悪のアイデア」をあえて考えることで、心理的なブロックを外し、逆説的に良いアイデアのヒントを得る手法です。

- アイデアスケッチ: 言葉だけでなく、簡単な絵や図でアイデアを表現します。これにより、イメージが具体化され、他者との共有が容易になります。

重要なポイント:

このフェーズの成功は、心理的安全性にかかっています。どんな突飛なアイデアも笑われたり否定されたりしないという信頼感が、参加者の創造性を最大限に引き出します。ファシリテーターは、全員が平等に発言でき、他人のアイデアに便乗して発展させていくような、ポジティブで活気のある雰囲気を作ることが求められます。

具体例(架空):

上記で定義された問題「健康的でスマートな、会話を弾ませる飲み物」に対して、チームはブレインストーミングを開始します。「ハーブを使ったリラックス効果のある炭酸水」「会話のきっかけになるような、おみくじ付きのボトルキャップ」「複数のフレーバーを混ぜて自分だけの味を作れるキット」「飲むと舌の色が変わるドリンク」など、実現可能性を度外視した様々なアイデアが飛び交います。

④ プロトタイプの作成(Prototype)

「アイデアの創造」で生まれた数多くのアイデアの中から、有望なものをいくつか選び出し、それを体験できる具体的な形(試作品)にするプロセスです。プロトタイプは、完成品である必要は全くありません。アイデアを検証し、ユーザーからの具体的なフィードバックを得るための「たたき台」であり、思考を加速させるためのツールです。

主な手法:

- ペーパープロトタイピング: アプリの画面やウェブサイトのUIなどを、紙とペンで手書きする最も手軽な方法。

- ラピッドプロトタイピング: 粘土や段ボール、レゴブロックなど、身の回りにあるものを使って、製品の形状や使用感を簡易的に再現します。

- 寸劇(ロールプレイング): 新しいサービス提供のプロセスを、チームメンバーが顧客役と店員役に分かれて演じ、体験の流れを確認します。

- ストーリーボード: 漫画のコマ割りのように、ユーザーが製品やサービスを体験する様子を絵で表現します。

重要なポイント:

プロトタイピングの哲学は「Fail fast, learn cheap(早く失敗し、安く学べ)」です。時間やコストをかけずに、できるだけ早く、たくさん作ることが重要です。完璧を目指すあまりに時間をかけすぎると、学習の機会を失ってしまいます。プロトタイプは「問い」そのものであり、それを通じてユーザーに「これであなたの課題は解決されますか?」と尋ねるためのものです。

具体例(架空):

チームは「複数のフレーバーを混ぜて自分だけの味を作れるキット」というアイデアのプロトタイプを作ることにしました。高価な機材は使わず、市販のジュース数種類と、シロップ、炭酸水、そして空のプラスチックボトルを用意します。そして、フレーバーの名前や説明を書いた手作りのラベルを貼り付け、簡易的な「ミクソロジーキット」を完成させます。

⑤ テスト(Test)

作成したプロトタイプを、実際に「共感」プロセスで対象としたユーザーに使ってもらい、その反応や意見(フィードバック)を収集するプロセスです。ここでの目的は、自分たちのアイデアが良いか悪いかを評価してもらうことではありません。プロトタイプを通じてユーザーを再び深く理解し、自分たちの仮説を検証し、新たな学びを得ることです。

主な手法:

- ユーザーテスト: ユーザーにプロトタイプを操作してもらい、その様子を観察します。テスト中は、作り手側がプロトタイプを説明しすぎるのではなく、ユーザーに自由に触ってもらい、「なぜそのように操作したのか」「今、何を感じているか」を尋ねることが重要です。

- A/Bテスト: 2つ以上の異なるパターンのプロトタイプを用意し、どちらがより良い反応を得られるかを比較します。

重要なポイント:

テストで得られたフィードバックは、必ずしも肯定的なものばかりではありません。むしろ、批判や予期せぬ反応こそが、改善のための貴重なヒントとなります。テストの結果、自分たちの仮説が間違っていたことが分かれば、それは失敗ではなく、大きな学びです。その学びを元に、「問題定義」のステップに戻って課題設定を見直したり、「アイデアの創造」のステップに戻って別の解決策を考えたりと、プロセスを反復していきます。このサイクルを何度も繰り返すことで、アイデアは磨かれ、よりユーザーの本質的な課題を解決するソリューションへと昇華していくのです。

デザイン思考を導入するメリット

デザイン思考を組織やプロジェクトに導入することは、単に新しい製品やサービスを生み出すだけでなく、企業活動全体に多くのポジティブな影響をもたらします。ここでは、デザイン思考がもたらす主要な3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

ユーザーのニーズに合った商品やサービスを開発できる

デザイン思考を導入する最大のメリットは、作り手の思い込みや憶測ではなく、ユーザーの真のニーズに基づいた製品・サービス開発が可能になることです。多くのプロジェクトが失敗に終わる原因は、市場やユーザーを十分に理解しないまま、技術先行で開発を進めたり、社内の論理だけで「きっとこれは売れるはずだ」と突き進んでしまったりすることにあります。その結果、市場に投入したものの、誰にも使われず、誰の課題も解決しない「的外れ」なプロダクトが生まれてしまいます。

デザイン思考は、この根本的な問題を解決します。プロセスの第一歩である「共感」において、インタビューや行動観察を通じてユーザーの世界に深く没入することで、彼らが日常で感じている不便や、言葉にできない願望といった生々しい一次情報に触れることができます。これにより、アンケートの数値や市場データだけでは決して見えてこない、ユーザーの本質的な課題(インサイト)を捉えることが可能になります。

例えば、ある銀行が新しいモバイルバンキングアプリを開発するケースを考えてみます。従来のアプローチでは、競合他社のアプリ機能を分析し、「送金機能」「残高照会機能」「取引履歴表示機能」といった標準的な機能を網羅することを目指すかもしれません。しかし、デザイン思考のアプローチでは、まずユーザーがどのようにお金を管理し、どのような場面で不安やストレスを感じるのかを深く探ります。

その結果、「給料日前に残高が心許なくなり、漠然とした不安を感じる」「毎月の固定費がいくらか、すぐに把握できない」「将来のために貯蓄したいが、なかなか実行できない」といった、機能以前の感情的な課題が見えてくるかもしれません。

こうしたインサイトに基づいて開発されたアプリは、単に取引ができるだけでなく、「AIが支出パターンを分析して節約をアドバイスしてくれる機能」や「目標を設定して楽しみながら貯金できるゲーミフィケーション要素」、「残高が一定額を下回ると自動で通知してくれる機能」など、ユーザーの不安に寄り添い、ポジティブな行動を促すような、より付加価値の高いものになるでしょう。

このように、ユーザー自身も明確に意識していなかった潜在的なニーズを満たすことで、製品やサービスは単なる「道具」を超え、ユーザーにとって「なくてはならないパートナー」のような存在になります。これは、高い顧客満足度と長期的な顧客ロイヤルティの獲得に直結し、結果として開発の投資対効果(ROI)を最大化させることに繋がるのです。

新しいイノベーションを生み出しやすくなる

デザイン思考は、既存の枠組みの中で改善を積み重ねる「持続的イノベーション」だけでなく、市場のルールを根底から変えるような「破壊的イノベーション」を生み出す土壌となります。なぜなら、デザイン思考は、常に現状を疑い、前提を問い直すことから始まるからです。

多くの企業では、長年の事業活動を通じて培われた「常識」や「成功体験」が、時として新しい発想を阻む足かせとなります。しかし、デザイン思考は、意図的にこうした既存の枠組みを一旦リセットします。ユーザーの課題をゼロベースで見つめ直す「共感」と「問題定義」のプロセスは、これまで誰も気づかなかった、あるいは見て見ぬふりをしてきた未解決の課題を発見する機会を提供します。イノベーションの多くは、こうした新たな問題発見から生まれます。

さらに、「アイデアの創造(Ideate)」のフェーズでは、「実現可能性」という制約を意図的に外します。「そんなことは不可能だ」「前例がない」といった批判をせず、自由奔放で突飛なアイデアを歓迎する文化が、従来の発想の延長線上にはない、画期的な解決策の芽を育みます。最初は非現実的に思えたアイデアでも、多様な視点を持つメンバーが組み合わせたり、発展させたりする中で、革新的なビジネスモデルへと進化していく可能性があるのです。

例えば、かつて音楽はCDやレコードといった物理的なメディアを購入して聴くのが当たり前でした。この「常識」の中でビジネスを考えている限り、「もっと音質の良いCD」や「もっと多くの曲が入るCD」といった改善は生まれても、音楽の楽しみ方を根本から変えるようなイノベーションは起こりにくいでしょう。

しかし、デザイン思考で「ユーザーはなぜ音楽を聴くのか?」という本質的な問いに立ち返ると、「好きな時に好きな曲にアクセスしたい」「新しい音楽と出会いたい」「気分に合わせてプレイリストを作りたい」といった、物理メディアの所有欲とは異なる、より根源的な欲求が見えてきます。この課題認識が、後の音楽ストリーミングサービスのような、業界の構造を破壊するイノベーションへと繋がっていったと考えることができます。

もちろん、デザイン思考を実践すれば必ずイノベーションが生まれるわけではありません。しかし、組織の中に「問い直す文化」と「挑戦を許容する仕組み」を根付かせることで、イノベーションが生まれる確率を格段に高めることができるのは間違いありません。

組織力やチームの連携が向上する

デザイン思考は、個人の思考法であると同時に、チームで協働するための強力なフレームワークでもあります。そのプロセスは、デザイナー、エンジニア、マーケター、営業、カスタマーサポートなど、組織内の様々な部署から多様な専門性を持つメンバーが集まり、協働することを前提としています。

従来の縦割り組織では、各部門がそれぞれのKPI(重要業績評価指標)を追い求めるあまり、部門間の連携が希薄になりがちです。企画部門は市場データだけを見て企画を立て、開発部門は仕様書通りに作り、営業部門は完成したものを売る、というように、プロセスが分断されています。これでは、顧客に一貫した価値を提供することは困難です。

一方、デザイン思考のプロジェクトでは、チーム全員が最初から最後までプロセスを共有します。全員でユーザーインタビューに赴き、全員でブレインストーミングを行い、全員でプロトタイプのテストに立ち会います。これにより、「ユーザー」という共通の目的・共通の言語がチーム内に生まれます。エンジニアはユーザーの生の声を聞くことで、単なる機能実装ではなく「ユーザーの課題解決」という視点で開発に取り組むようになります。マーケターは、開発の初期段階から関わることで、製品の価値を深く理解し、より的確なメッセージを顧客に届けることができます。

この部門横断的なコラボレーションは、組織のサイロ化(縦割り)を防ぎ、風通しの良い組織文化を醸成します。また、プロトタイピングという「具体的な形」を介してコミュニケーションを行うため、認識のズレや手戻りが少なくなります。仕様書という文字情報だけでは伝わりにくいニュアンスも、動く試作品があれば一目瞭然です。これにより、開発プロセス全体がスムーズかつ効率的になります。

さらに、失敗を許容し、試行錯誤を繰り返すデザイン思考のプロセスは、心理的安全性の高いチーム環境を育みます。メンバーは失敗を恐れずに自分の意見を述べ、新しい挑戦ができます。このような経験を通じて、チームの一体感や信頼関係が深まり、個々の従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)も向上します。結果として、デザイン思考は、単一のプロジェクトの成功にとどまらず、組織全体の創造性と問題解決能力を高めるという、長期的なメリットをもたらすのです。

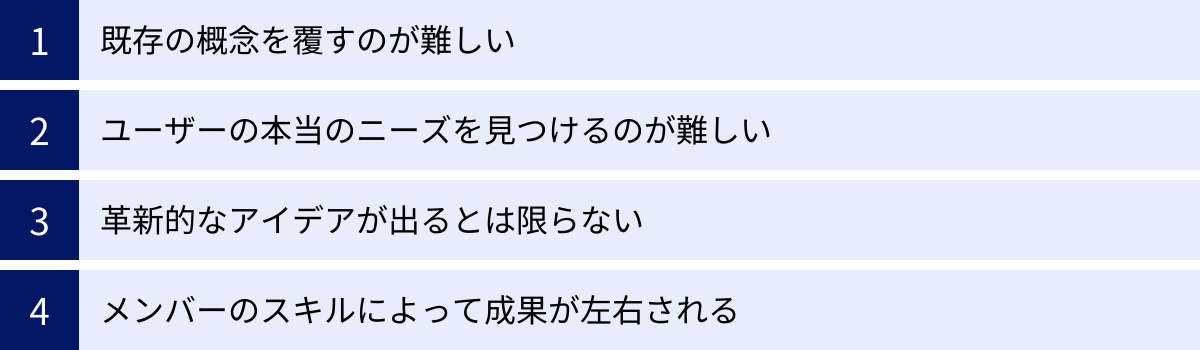

デザイン思考を導入する際の注意点・デメリット

デザイン思考は多くのメリットをもたらす強力なアプローチですが、万能の魔法の杖ではありません。その導入と実践にはいくつかの困難や課題が伴います。これらの注意点を事前に理解しておくことは、デザイン思考を組織に定着させ、成果を出すために不可欠です。

既存の概念を覆すのが難しい

デザイン思考がもたらす価値の一つは、既存の常識や成功体験を疑い、新たな視点から問題を見つめ直すことにあります。しかし、これは言うは易く行うは難し、です。特に、これまでのやり方で成功を収めてきた歴史の長い大企業や、トップダウンの意思決定が根付いている階層的な組織では、現状を変えることに対する心理的・組織的な抵抗が非常に大きくなります。

デザイン思考のプロセスから生まれた斬新なアイデアは、「前例がない」「リスクが高すぎる」「短期的な収益が見込めない」といった、既存の評価軸によって却下されてしまうことが少なくありません。部門ごとの予算やKPIが厳格に定められている場合、部門を横断するような実験的なプロジェクトは、誰が責任を持つのか、どの予算を使うのかといった調整が難航し、立ち消えになりがちです。

また、現場レベルでも抵抗は起こり得ます。長年慣れ親しんだ業務プロセスを変えることへの反発や、「なぜ今までと違うやり方をしなければならないのか」という不満が生じることもあります。

この課題を乗り越えるためには、経営層の強いコミットメントが不可欠です。トップがデザイン思考の重要性を理解し、「失敗は学びの機会である」というメッセージを明確に発信し、短期的な成果だけでなく長期的な視点での挑戦を奨励・評価する制度を整える必要があります。スモールスタートで成功事例を作り、その価値を社内に示していく地道な活動も、変革への抵抗を和らげる上で有効なアプローチです。デザイン思考の導入は、単なる手法の導入ではなく、組織文化の変革そのものであると認識することが重要です。

ユーザーの本当のニーズを見つけるのが難しい

デザイン思考の根幹をなす「共感」のプロセスは、非常に奥深く、高度なスキルを要します。ユーザーの潜在的なニーズ(インサイト)を発見することは、デザイン思考の成否を分ける最も重要なポイントですが、これが最大の難関でもあります。

よくある間違いは、ユーザーインタビューを実施し、ユーザーが「こうしてほしい」と言ったことを鵜呑みにしてしまうことです。自動車王ヘンリー・フォードの言葉として伝えられる「もし顧客に何が欲しいかと尋ねたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えただろう」という逸話が示すように、ユーザーは必ずしも自分の本当のニーズや、それを解決する革新的な方法を知っているわけではありません。彼らの言葉は、あくまで既存の製品やサービスの延長線上にある改善要望であることが多いのです。

本当のインサイトは、ユーザーの言葉の裏にある感情や価値観、あるいは「言っていること」と「やっていること」の矛盾の中に隠されています。これを見つけ出すには、表面的な会話だけでなく、深いレベルで相手を理解しようとする共感力と、先入観を持たずにありのままを観察し、その意味を洞察する鋭い観察眼が求められます。

さらに、観察者やインタビュアー自身の認知バイアスも大きな障壁となります。人は無意識のうちに、自分の仮説を裏付ける情報ばかりを集めようとしたり(確証バイアス)、自分と似た意見に共感しやすかったりします。こうしたバイアスに気づき、常に客観的な視点を保つよう努めなければ、ユーザーを理解したつもりになって、結局は自分の思い込みを追認するだけという結果に終わってしまいます。ユーザーの真のニーズを発見する道は、決して平坦ではないのです。

革新的なアイデアが出るとは限らない

デザイン思考という言葉の響きから、「このプロセスを踏めば、誰でも簡単に革新的なアイデアを生み出せる」という誤った期待を抱いてしまうことがあります。しかし、デザイン思考はアイデアを自動的に生成してくれる魔法の機械ではありません。あくまで、創造性を引き出し、イノベーションが生まれる確率を高めるための「思考のフレームワーク(骨組み)」であり、触媒のようなものです。

最終的に生まれてくるアイデアの質と量は、プロセスに参加するチームメンバー一人ひとりの知識、経験、視点の多様性、そして創造性に大きく依存します。例えば、ある業界の常識に染まったメンバーばかりでチームを構成しても、その業界の枠を超えるような画期的なアイデアは生まれにくいでしょう。また、アイデア創出のフェーズで、批判を恐れて当たり障りのない意見しか出なければ、結果は平凡なものになります。

デザイン思考を実践した結果、出てきたアイデアが既存の製品のマイナーチェンジに留まってしまったり、どこかで見たことのあるような解決策ばかりだったりすることも十分にあり得ます。重要なのは、一度で完璧な答えを出そうとしないことです。たとえ最初は平凡なアイデアしか出なくても、プロトタイピングとテストのサイクルを回し、ユーザーからのフィードバックを得る中で、アイデアを徐々に磨き上げ、進化させていくことがデザイン思考の本質です。革新的なアイデアは、天から降ってくるものではなく、地道な試行錯誤のプロセスの中から育っていくものだと理解する必要があります。

メンバーのスキルによって成果が左右される

デザイン思考は、ただ5つのプロセスの名前を知っているだけでは、うまく機能しません。各プロセスを効果的に推進するためには、それぞれ専門的なスキルやマインドセットが求められます。

- 共感フェーズ: 人類学的な調査手法であるエスノグラフィの知識、傾聴力、心理的なバイアスを排除する客観性。

- 問題定義フェーズ: 膨大な定性情報を構造化し、本質を抽出する論理的分析力、言語化能力。

- アイデア創造フェーズ: 議論を活性化させ、全員の意見を引き出すファシリテーション能力、発想を広げるための様々なツールに関する知識。

- プロトタイピングフェーズ: アイデアを素早く形にするための造形スキルやデジタルツールの知識(必ずしも高度である必要はない)。

- テストフェーズ: ユーザーテストを適切に設計し、バイアスのないフィードバックを引き出すスキル、結果を客観的に分析する能力。

これらのスキルを持たないメンバーだけでチームを組んで、見様見真似でワークショップを行っても、議論は表面的なものに終始し、質の高い成果を得ることは難しいでしょう。デザイン思考の導入を成功させるには、適切な人材のアサインと、継続的なトレーニングによるスキル育成が不可欠です。最初は外部の専門家やファシリテーターの力を借りて、そのやり方を学びながら、徐々に社内にノウハウを蓄積していくというアプローチが現実的かもしれません。チームメンバーのスキルセットが、デザイン思考というエンジンの性能を大きく左右することを忘れてはなりません。

他の思考法との違い

デザイン思考への理解をさらに深めるためには、混同されがちな他の思考法との違いを明確にすることが有効です。ここでは、特に比較されることの多い「アート思考」と「ロジカルシンキング」を取り上げ、それぞれの特徴とデザイン思考との関係性を解説します。

アート思考との違い

アート思考(Art Thinking)は、アーティストが作品を生み出す際の思考プロセスに着目したもので、「自分」を起点として、オリジナリティのあるビジョンや問いを生み出すことを重視します。その最大の目的は「問題解決」ではなく、「問題提起」や「自己表現」にあります。常識や既存の価値観を疑い、自分だけの視点で世界を捉え直し、まったく新しい意味や価値を創造しようとするアプローチです。

一方、デザイン思考は「他人(ユーザー)」を起点とします。ユーザーへの深い共感を通じて、彼らが抱える課題を発見し、それを解決することが目的です。つまり、出発点が「自己」か「他者」か、そして目的が「問題提起」か「問題解決」かという点で、両者は根本的に異なります。

以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 観点 | デザイン思考 | アート思考 |

|---|---|---|

| 目的 | 問題解決 | 問題提起・自己表現 |

| 出発点 | 他者(ユーザー)への共感 | 自己の内なる衝動・ビジョン |

| 思考の方向性 | ユーザー → アイデア | 自分 → 作品 |

| 重視するもの | 共感、観察、実用性 | 独創性、新規性、美意識 |

| 評価軸 | 課題を解決できたか、ユーザーに受け入れられたか | 新たな価値や問いを提示できたか |

例えば、新しい「椅子」を考える場合、デザイン思考家はまず「長時間座っても疲れない椅子が欲しい」「部屋のインテリアに合う椅子が欲しい」といったユーザーのニーズを探り、その課題を解決する快適で美しい椅子をデザインします。

それに対して、アート思考家(アーティスト)は、「そもそも『座る』とはどういう行為なのか?」といった根源的な問いから出発するかもしれません。そして、常識を覆すような、座ることができない「問いかける椅子」や、社会的なメッセージを込めた椅子を作品として生み出すかもしれません。その作品は、直接的な問題解決にはなりませんが、人々に「椅子とは何か」「快適さとは何か」を考えさせるきっかけを与えます。

このように、アート思考とデザイン思考は目的もアプローチも異なりますが、敵対するものではなく、相互に補完し合う関係と捉えることができます。アート思考によって生み出された革新的で常識を覆すようなビジョンや問いを、デザイン思考を用いて、人々が実際に利用できる具体的な製品やサービスとして社会に実装していく、という流れが考えられます。アート思考が「0から1を生み出す」源泉となり、デザイン思考が「1を100に育てる」プロセスを担う、という関係性です。

ロジカルシンキングとの違い

ロジカルシンキング(論理的思考)は、物事を体系的に整理し、筋道を立てて矛盾なく考える思考法です。因果関係を明確にし、前提から結論を導き出す演繹法や、複数の事象から共通項を見つけて結論を導く帰納法などの手法を用います。客観的なデータや事実に基づいて、最も効率的で合理的な解決策を見つけ出すことを得意とします。

デザイン思考とロジカルシンキングは、思考のプロセスや得意な領域において対照的な特徴を持っています。ロジカルシンキングが直線的・垂直的な思考であるのに対し、デザイン思考はアイデアの発散と収束を繰り返す、反復的・水平的な思考です。

以下の表で両者の違いを比較してみましょう。

| 観点 | デザイン思考 | ロジカルシンキング |

|---|---|---|

| 思考のプロセス | 発散と収束の反復 | 直線的・論理的 |

| 得意な領域 | 未知の問題、正解のない問い(Why/Whatを探る) | 既知の問題、分析、効率化(Howを探る) |

| 重視するもの | 共感、直感、試行錯誤、ユーザーの感情 | 事実、データ、因果関係、効率性 |

| 思考の方向性 | 創造的・水平思考 | 分析的・垂直思考 |

| 関係性 | ロジカルシンキングをプロセスの一部で活用する | デザイン思考で定義された課題の解決に活用される |

ロジカルシンキングは、すでに「解くべき問題」が明確になっている場合に非常に強力です。例えば、「ウェブサイトのコンバージョン率を3%向上させる」という課題が設定されれば、アクセス解析データをもとにボトルネックを特定し、仮説を立てて施策を実行し、効果を測定するという論理的なアプローチで課題を解決できます。これは「How(どのように解決するか)」を探る思考です。

一方、デザイン思考が得意とするのは、そもそも「何を問題とすべきか」が分からない、曖昧で不確実な状況です。VUCAの時代に直面する多くの課題はこちらに属します。「ユーザーが本当に求めている体験とは何か?(What)」「なぜ彼らはそのように行動するのか?(Why)」といった、正解のない問いを探求するのに適しています。

ただし、重要なのは、デザイン思考とロジカルシンキングは二者択一の関係ではないということです。むしろ、デザイン思考のプロセスの中では、ロジカルシンキングが重要な役割を果たします。

- 問題定義フェーズ: 共感フェーズで集めた膨大な定性情報を、ロジカルに分類・整理し、本質的な課題を導き出す。

- テストフェーズ: ユーザーテストの結果を客観的に分析し、次にとるべきアクションを論理的に判断する。

このように、デザイン思考はロジカルシンキングを否定するのではなく、それを包含する、より大きなフレームワークと考えることができます。デザイン思考の創造的なプロセスで「解くべき価値のある問題」を発見し、その問題を解決するための具体的な実行計画を立てる段階でロジカルシンキングを活用する、というように、両者を適切に組み合わせることが、質の高い問題解決に繋がるのです。

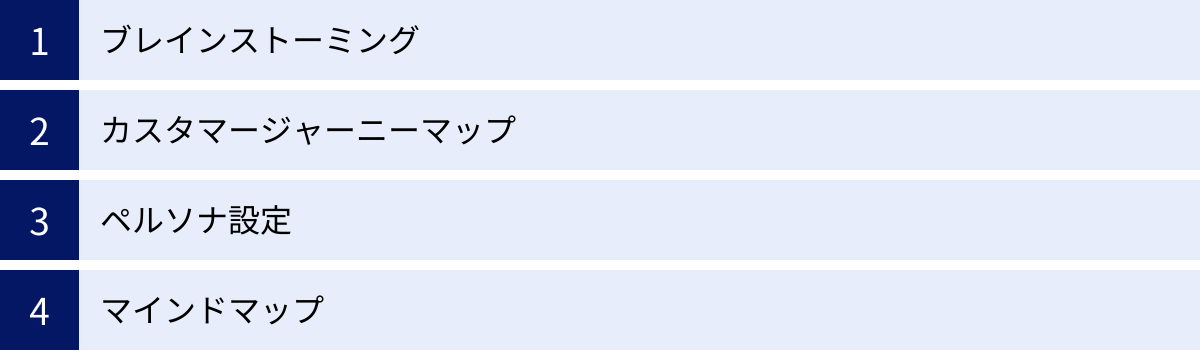

デザイン思考を実践するための具体的な手法

デザイン思考の5つのプロセスを効果的に進めるためには、それぞれの段階で役立つ具体的な手法(フレームワークやツール)が存在します。ここでは、代表的な4つの手法を紹介し、それぞれがどのプロセスで、どのように活用されるのかを解説します。これらの手法を身につけることで、デザイン思考の実践がより具体的でスムーズになります。

ブレインストーミング

主に活用されるプロセス:③ アイデアの創造(Ideate)

ブレインストーミングは、定義された課題に対する解決策のアイデアを、短時間でできるだけ多く生み出すための会議手法です。一般的には「ブレスト」と略され、創造的なアイデアを発散させるフェーズで中心的な役割を果たします。成功の鍵は、参加者が心理的な制約から解放され、自由に発想できる環境を作ることにあります。

ブレインストーミングの4大原則:

- 結論厳禁(批判しない): アイデアの質や実現可能性について、一切の批判や評価を行いません。「それは無理だ」「コストがかかる」といったネガティブな発言は、自由な発想の芽を摘んでしまうため厳禁です。

- 自由奔放(常識にとらわれない): 「こんなことを言ったら笑われるかも」といった懸念は不要です。奇抜なアイデア、突飛なアイデア、馬鹿げているように思えるアイデアこそが、新たな発想の突破口になる可能性があります。

- 質より量: 目標は、良いアイデアを一つ出すことではなく、とにかくたくさんのアイデアを出すことです。量が質に転化するという考えに基づき、まずは100個のアイデアを出すことを目指す、といった目標設定も有効です。

- 結合改善(便乗歓迎): 他の人が出したアイデアをヒントに、それを発展させたり、別のアイデアと組み合わせたりすることを積極的に奨励します。アイデアは個人の所有物ではなく、チーム全員で育てていくものです。

実践のコツ:

- ファシリテーターを置く: 議論が停滞したり、ルールが破られたりしないよう、中立的な立場で場を進行させる役割の人がいるとスムーズに進みます。

- 付箋(ポストイット)を活用する: 1つのアイデアを1枚の付箋に書き出し、壁やホワイトボードに貼り出していきます。これにより、アイデアが可視化され、後でグルーピングや整理がしやすくなります。

- 時間を区切る: 「10分間でできるだけ多くのアイデアを出す」のように時間を区切ることで、集中力を高め、議論のテンポを上げることができます。

ブレインストーミングは、デザイン思考における発散的思考を体現する最もシンプルで強力な手法です。

カスタマージャーニーマップ

主に活用されるプロセス:① 共感(Empathize)、② 問題定義(Define)

カスタマージャーニーマップは、ユーザーが製品やサービスを認知してから、購入・利用し、その後の関係性を築くまでのプロセス全体を、一連の「旅(ジャーニー)」として時系列で可視化するツールです。ユーザーの行動だけでなく、その時々の思考や感情の浮き沈みまでを捉えることで、ユーザー体験の全体像を深く理解することを目的とします。

主な構成要素:

- ペルソナ: このジャーニーを体験する典型的なユーザー像。

- ステージ: 認知・興味関心 → 情報収集・比較検討 → 購入・契約 → 利用・体験 → アフターサポート・継続利用といった、ユーザーの行動段階。

- タッチポイント(接点): 各ステージでユーザーが企業や製品と接触する場所や手段(例:ウェブサイト、SNS、店舗、広告、カスタマーサポート)。

- ユーザーの行動: 各タッチポイントでユーザーが具体的に何をするか。

- 思考・感情: その時、ユーザーが何を考え、どのように感じているか(期待、満足、不安、不満など)。感情の起伏を折れ線グラフで示すことも多い。

- 課題(ペインポイント): ユーザーが不満やストレスを感じるポイント。ここが改善の機会となります。

活用による効果:

カスタマージャーニーマップを作成することで、これまで部門ごとに断片的に捉えられていた顧客接点が、ユーザー視点で一気通貫に繋がります。これにより、「製品の機能は良いのに、購入前の情報収集で不安を感じさせている」「サポート体制が不親切で、利用後の満足度が低下している」といった、組織のサイロ(縦割り)に起因する問題点が明確になります。ユーザーが最も大きな苦痛を感じている「ペインポイント」を特定し、それを解決すべき本質的な課題として定義する上で、非常に強力なツールとなります。

ペルソナ設定

主に活用されるプロセス:① 共感(Empathize)

ペルソナとは、製品やサービスの典型的なユーザー像を、あたかも実在する一人の人物かのように、具体的かつ詳細に設定した架空のキャラクターです。インタビューや行動観察で得られたデータに基づき、ターゲットユーザーを代表する人物像を創り上げます。

設定する項目例:

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、顔写真(イメージ)

- 個人情報: 居住地、職業、役職、年収、家族構成

- ライフスタイル: 趣味、休日の過ごし方、価値観、よく利用するメディア

- 製品・サービスとの関連情報: ITリテラシー、抱えている課題や悩み、達成したい目標、普段の行動パターン

設定する目的と効果:

ペルソナを設定する最大の目的は、プロジェクトチーム内で「私たちの顧客は誰なのか」という共通認識を確立することです。「30代男性」のような曖昧なターゲット設定では、メンバーそれぞれが思い描く人物像が異なり、議論が噛み合いません。しかし、「鈴木健太さん(35歳)、都内在住のシステムエンジニアで、妻と5歳の娘の3人暮らし。趣味は週末のキャンプで…」というように具体的なペルソナがいれば、チーム全員が同じ人物を思い浮かべながら議論を進めることができます。

これにより、「鈴木さんならこの機能を使うだろうか?」「このデザインは鈴木さんの心に響くだろうか?」といったように、常にユーザー(ペルソナ)の視点に立ち返って意思決定を行う文化が醸成されます。ペルソナは、プロジェクトが進むべき方向を見失わないための、強力な羅針盤の役割を果たします。

マインドマップ

主に活用されるプロセス:② 問題定義(Define)、③ アイデアの創造(Ideate)

マインドマップは、中心となるテーマやキーワードを中央に置き、そこから関連する言葉やアイデアを放射状に線で繋いでいくことで、思考を可視化・整理する手法です。人間の脳の自然な思考プロセスに近い形で情報を表現できるため、記憶の定着や発想の促進に効果があると言われています。

具体的な活用シーン:

- 問題定義フェーズでの活用:

インタビューや観察で得られたユーザーからの気づきやキーワードを、マインドマップを使って整理します。中心にユーザーの課題を置き、そこから関連する感情、行動、環境要因などを繋げていくことで、課題の全体像と構造を直感的に把握することができます。複雑に絡み合った要素の関係性を整理し、本質的な問題点を特定するのに役立ちます。 - アイデア創造フェーズでの活用:

ブレインストーミングで出たアイデアを整理したり、一つのアイデアを深掘りしたりするのに使えます。中心に解決すべき課題を置き、そこから解決策のアイデアを放射状に広げていきます。さらに、そのアイデアから派生する具体的な機能や実現方法などを枝分かれさせていくことで、発想を体系的に広げ、新たなアイデアの組み合わせを発見するきっかけにもなります。

マインドマップは、個人の思考整理ツールとしても、チームでのアイデア共創ツールとしても非常に柔軟に活用できる、汎用性の高い手法です。

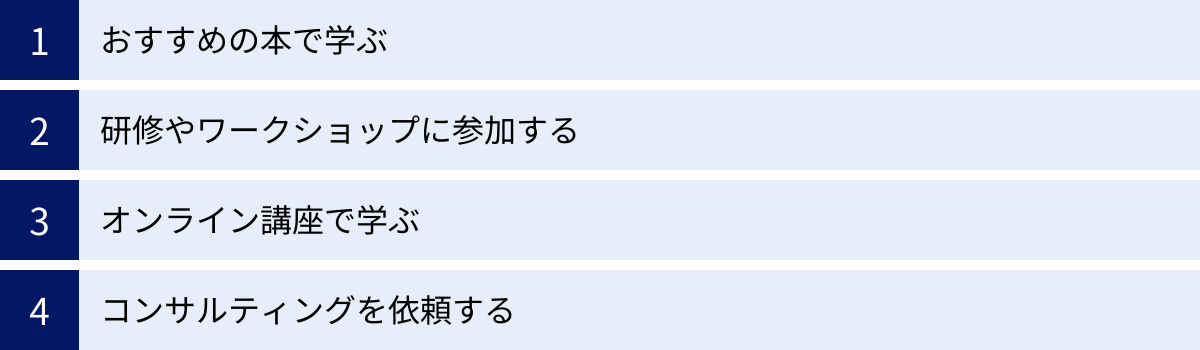

デザイン思考の学習方法

デザイン思考は、理論を学ぶだけでは身につかず、実践を通じて体得していくスキルです。しかし、やみくもに実践するだけでは遠回りになることもあります。ここでは、個人のレベルや目的に合わせて、デザイン思考を効果的に学習するための4つの方法を紹介します。

おすすめの本で学ぶ

特徴とメリット:

書籍による学習は、デザイン思考の全体像や基本的な理論を体系的に、かつ低コストで学ぶための最も手軽な第一歩です。自分のペースでじっくりと読み進めることができ、繰り返し参照することも容易です。IDEOの創設者が書いたような古典的な名著から、初心者向けに図解を多用した分かりやすい入門書、具体的なワークショップの進め方を解説した実践的なガイドブックまで、様々な種類の本が出版されています。

選び方のポイントと注意点:

まずは、デザイン思考の5つのプロセスや基本的な考え方が平易な言葉で解説されている入門書から始めるのがおすすめです。次に、自分の興味や目的に合わせて、特定のプロセス(例:ユーザーインタビュー)を深掘りした本や、事例が豊富な本へと進むと良いでしょう。

ただし、読書によるインプットだけでは、デザイン思考を本当に理解したことにはなりません。本で学んだ知識は、あくまで実践のための地図です。実際に手を動かし、頭を使う経験を伴って初めて、その知識は生きたスキルとなります。本での学習と、後述するワークショップや実践の機会を組み合わせることが重要です。

研修やワークショップに参加する

特徴とメリット:

デザイン思考を学ぶ上で、実際に体験することに勝る学習方法はありません。企業や教育機関が開催する研修やワークショップに参加することは、その絶好の機会です。通常、経験豊富なファシリテーターの指導のもと、参加者はチームを組んで、与えられたテーマに対してデザイン思考の5つのプロセスを一通り体験します。

この体験を通じて、本で読んだだけでは分からなかった各プロセスの勘所や、チームでの協働の難しさ・楽しさを肌で感じることができます。また、プロのファシリテーターから直接フィードバックをもらえたり、異業種・異職種の参加者と交流することで新たな視点を得られたりするのも大きなメリットです。

選び方のポイントと注意点:

研修には、1日で完結する短期集中型のものから、数ヶ月にわたる長期的なプログラムまで様々です。自分の目的(概要を掴みたいのか、深くスキルを習得したいのか)やスケジュールに合わせて選びましょう。講師や主催団体の実績、過去の参加者の評判などを事前に確認することも大切です。

費用は書籍に比べて高額になることが多いですが、短期間で集中的に実践的なスキルを体得できるという点で、投資価値は高いと言えます。

オンライン講座で学ぶ

特徴とメリット:

近年、Coursera、Udemy、Schooといったオンライン学習プラットフォームで、デザイン思考に関する質の高い講座が数多く提供されています。オンライン講座の最大のメリットは、場所や時間に縛られずに、自分の都合の良いタイミングで学習を進められることです。動画コンテンツが中心のため、ワークショップの様子やツールの使い方などを視覚的に理解しやすいのも特徴です。多くの場合、対面の研修よりも安価に受講できます。

選び方のポイントと注意点:

講座を選ぶ際は、カリキュラムの内容が自分の学習目的に合っているか、講師はどのような経歴の人物か、受講者のレビューはどうかなどをよく確認しましょう。単に講義を視聴するだけでなく、課題や演習が豊富に用意されている、より実践的なコースを選ぶことをお勧めします。

一方で、オンライン学習は自己管理能力が求められます。また、講師や他の受講生とのインタラクティブなやり取りや、その場でのフィードバックは、対面のワークショップに比べて限定的になる傾向があります。

コンサルティングを依頼する

特徴とメリット:

個人での学習ではなく、組織として本格的にデザイン思考を導入し、ビジネス成果に繋げたい場合に最も有効な選択肢が、専門のコンサルティングファームに依頼することです。コンサルタントは、単に研修を行うだけでなく、企業の具体的な経営課題や事業課題に対して、デザイン思考を用いた解決策を共に考え、プロジェクトを伴走支援してくれます。

自社の課題に特化したプログラムを組んでもらえるため、最も早く、確実に成果に結びつきやすい方法と言えます。また、プロジェクトを通じて、社内の人材にデザイン思考のスキルやマインドセットが実践的に移転されるという効果も期待できます。

選び方のポイントと注意点:

この方法は最もコストがかかるため、慎重なパートナー選びが重要です。デザイン思考に関する豊富な実績を持つファームであることはもちろん、自社の業界や文化への理解があるか、伴走型でノウハウをしっかりと社内に残してくれるスタイルか、といった点を見極める必要があります。

コンサルタントに丸投げするのではなく、自社のメンバーが主体的にプロジェクトに関わり、外部の知見を吸収して自律できる組織を目指すという姿勢が、コンサルティングの効果を最大化する鍵となります。

デザイン思考に関するよくある質問

デザイン思考について学ぶ中で、多くの人が抱くであろう疑問についてお答えします。

デザイン思考の実践に必要なスキルは?

デザイン思考を実践するために、特定の資格や専門職としての経験が必須というわけではありません。しかし、各プロセスをより効果的に進める上で、役立つスキルやマインドセットは確かに存在します。それらは生まれつきの才能ではなく、意識してトレーニングすることで後天的に伸ばすことが可能です。

- 共感力(Empathy): 他者の立場に身を置き、その感情や思考を自分のことのように理解しようとする能力。相手の話を深く聞く傾聴力や、言葉にならないサインを読み取る観察力が含まれます。

- 統合的思考力(Integrative Thinking): 一見すると矛盾するような情報や、散らかった定性的なデータを分析し、それらを統合して新たな意味やパターン(インサイト)を見つけ出す能力。論理的思考と直感的思考の両方をバランス良く使うことが求められます。

- 楽観性(Optimism): どんなに困難な課題であっても、必ず解決策は存在すると信じる前向きな姿勢。このマインドセットが、制約にとらわれずに挑戦し続ける原動力となります。

- 実験主義(Experimentalism): アイデアを頭の中だけでこねくり回すのではなく、まずやってみる、試してみるという行動指向性。失敗を恐れず、それを学びの機会と捉える姿勢が重要です。

- コラボレーションスキル(Collaboration): デザイナー、エンジニア、マーケターなど、自分とは異なる専門性やバックグラウンドを持つ人々と積極的に協力し、建設的な議論を通じてより良いものを創り上げていく能力。

これらのスキルは、どれか一つが突出していれば良いというものではなく、相互に関連し合っています。最も重要なのは、完璧なスキルを持つことよりも、未知の領域に好奇心を持ち、学び続けようとする姿勢そのものかもしれません。

デザイナー以外の職種でも学ぶべき?

結論から言えば、デザイナー以外のあらゆる職種のビジネスパーソンが学ぶべきです。デザイン思考は、もはやデザイナーや商品開発者だけのものではありません。その人間中心のアプローチは、組織内のあらゆる活動に応用可能であり、職種を問わず、日々の業務の質を高め、新たな価値創造に貢献することができます。

- 経営者・管理職: 組織全体のイノベーション能力を高め、変化に強い組織文化を醸成するための指針となります。部下の自主性や創造性を引き出し、部門間の連携を促進するマネジメント手法としても有効です。

- 企画・マーケティング職: データ分析だけでは見えてこない顧客の深層心理(インサイト)を発見し、より顧客の心に響く製品コンセプトやコミュニケーション戦略を立案できるようになります。カスタマージャーニーマップなどの手法は、顧客体験の全体最適化に直接役立ちます。

- 営業職: 顧客が抱える課題を単にヒアリングするだけでなく、その背景にある潜在的なニーズを「共感」によって深く理解することで、単なる物売りではなく、顧客の成功に貢献するソリューション提案が可能になります。顧客との長期的な信頼関係の構築に繋がります。

- エンジニア・開発職: 開発プロセスの初期段階である「何を作るべきか(What)」のフェーズから関わることで、自分が開発する技術がどのようにユーザーの価値に繋がるのかを深く理解できます。これにより、技術のための技術開発に陥ることなく、モチベーション高く、ユーザーに愛される製品作りに貢献できます。

- 人事・総務職: 従業員を「ユーザー」と捉え、従業員体験(EX)の向上に取り組む際にデザイン思考が役立ちます。例えば、入社手続きや社内システムの使い勝手、研修プログラムなどを、従業員の視点に立って設計し直すことで、働きやすく、エンゲージメントの高い職場環境を作ることができます。

このように、デザイン思考は、すべての職種において「相手の立場に立って、本質的な課題を発見し、より良い解決策を共創する」ための普遍的なOS(オペレーティングシステム)として機能します。変化の激しい現代において、職種を問わず必須のビジネススキルになりつつあると言えるでしょう。

まとめ

本記事では、現代のビジネスシーンで注目を集める「デザイン思考」について、その本質から具体的な実践方法までを網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、デザイン思考とは、あらゆるプロセスの中心に「人間」を置き、ユーザーへの深い共感から出発することで、本人さえも気づいていない潜在的な課題を発見し、革新的な解決策を創造するための体系化されたアプローチです。

顧客ニーズが多様化し、将来の予測が困難なVUCAの時代において、従来型の論理や過去のデータに依存した問題解決手法は限界を迎えています。こうした背景から、不確実性を受け入れ、試行錯誤を繰り返しながら前に進むデザイン思考の重要性が高まっています。特に、技術導入が目的化しがちなDX(デジタルトランスフォーメーション)を成功に導く上で、その人間中心のアプローチは不可欠な羅針盤となります。

その実践プロセスは、「① 共感」「② 問題定義」「③ アイデアの創造」「④ プロトタイプの作成」「⑤ テスト」という5つの段階で構成されます。これらは一直線に進むのではなく、常に行き来を繰り返す反復的なサイクルであり、このサイクルを回すことでアイデアは磨かれ、より本質的なソリューションへと進化していきます。

デザイン思考を導入することで、企業は「ユーザーの真のニーズに合致した製品・サービスの開発」「新しいイノベーションの創出」「部門を超えた協働による組織力の向上」といった、多くのメリットを得ることができます。しかしその一方で、「既存概念を変えることの難しさ」や「メンバーに求められるスキルの高さ」といった注意点も存在します。デザイン思考は万能薬ではなく、その効果を最大限に引き出すためには、組織文化の変革や継続的な学習が不可欠です。

デザイン思考は、もはや一部のデザイナーだけのものではありません。職種や役職を問わず、すべてのビジネスパーソンが身につけるべき、これからの時代を生き抜くための強力な思考法です。この記事が、皆さまのデザイン思考への理解を深め、最初の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。まずは身の回りの小さな課題から、ユーザーの視点に立って「なぜ?」を問い直すことから始めてみてはいかがでしょうか。