現代のビジネスシーンにおいて、「アート思考(Art Thinking)」という言葉が大きな注目を集めています。製品やサービスが機能的な価値だけでは差別化が難しくなった現代において、新たな価値創造の源泉として期待されている思考法です。しかし、「アート思考とは具体的に何なのか」「デザイン思考やロジカルシンキングとはどう違うのか」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、アート思考の基本的な概念から、注目される背景、デザイン思考やロジカルシンキングとの明確な違い、ビジネスにおけるメリット・デメリット、そして日常生活で実践できる具体的な鍛え方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、アート思考の本質を理解し、ご自身のビジネスやキャリアに活かすための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

アート思考とは

アート思考とは、一言でいえば「アーティストが作品を生み出す際の思考プロセスを応用し、既成概念にとらわれずに本質的な問いを立て、新たな意味や価値を創造するための思考法」です。それは、単に絵を描いたり、造形物を作ったりする技術のことではありません。世界を自分なりの独自の視点で捉え、探求し、表現する一連のプロセスそのものを指します。

アート思考の最大の特徴は、その起点が「自分自身の内側にある興味・関心・疑問・違和感」にあることです。市場のニーズや顧客の課題解決からスタートする多くのビジネス思考とは異なり、アート思考は「自分は本当は何を表現したいのか」「自分にとっての世界の真実とは何か」といった、主観的で根源的な問いから始まります。この「自分起点(I-Start)」が、既存の枠組みを超える独創的なアイデアやビジョンを生み出す原動力となります。

アーティストは、まだ誰も気づいていない問題や、言葉になっていない価値を作品として表現します。例えば、ピカソが描いた『ゲルニカ』は、単に戦争の悲惨さを記録しただけでなく、「暴力の不条理」という普遍的なテーマを世界に問いかけ、人々の価値観を揺さぶりました。このように、アート思考のゴールは、明確な答えや解決策を提示することではなく、むしろ人々に新たな視点や問いを投げかけ、対話を促し、文化や社会に新しい意味を付け加えることにあります。

ビジネスの世界でこの思考法が求められるようになったのは、製品やサービスの機能的価値がコモディティ化し、価格競争が激化する中で、企業が生き残るために「独自の意味」や「世界観」を提示する必要に迫られているからです。消費者はもはや「モノ」を買うのではなく、その背景にあるストーリーや哲学、ブランドが提供する「意味」を含めた「コト」を求めています。アート思考は、こうした意味的価値を創造し、他社には模倣できない競争優位性を築くための重要な鍵となるのです。

具体的には、以下のような要素がアート思考の中核をなします。

- 主観的視点(Subjectivity): 客観的なデータや事実だけでなく、自身の直感や感性、美意識を大切にする。

- 探求(Exploration): 答えのない問いに対して、粘り強く多角的に探求し続ける。

- 表現(Expression): 自分の考えや感じたことを、言葉やビジュアルなど何らかの形でアウトプットし、他者と共有する。

- 問題提起(Problem Finding): 課題を解決する(Problem Solving)だけでなく、そもそも「何を問うべきか」という本質的な問い自体を見つけ出す。

まとめると、アート思考とは、論理やデータだけでは到達できない領域に足を踏み入れ、自分だけのユニークな視点から世界を再解釈し、新しい価値の「種」を見つけ出すための思考のOS(オペレーティングシステム)と言えるでしょう。次の章では、なぜ今、このアート思考がこれほどまでに注目を集めているのか、その背景をさらに詳しく掘り下げていきます。

なぜ今アート思考が注目されているのか

近年、経営層から現場のビジネスパーソンまで、幅広い層でアート思考への関心が高まっています。これまでビジネスの中心にあったロジカルシンキングやデザイン思考だけでは対応しきれない、時代の大きな変化がその背景にあります。ここでは、アート思考が注目される3つの主要な理由について詳しく解説します。

予測不能なVUCA時代に対応するため

現代は「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。これは、以下の4つの要素の頭文字を取った言葉で、現代社会の予測困難な状況を的確に表しています。

- Volatility(変動性): 市場や顧客ニーズ、技術などが目まぐるしく変化する状態。

- Uncertainty(不確実性): 将来の予測が困難で、何が起こるかわからない状態。

- Complexity(複雑性): 様々な要因が複雑に絡み合い、因果関係がわかりにくい状態。

- Ambiguity(曖昧性): 物事の定義や解釈が一つに定まらず、絶対的な正解が存在しない状態。

このようなVUCAの時代においては、過去の成功体験やデータに基づいた分析、論理的な思考だけでは最適な答えを導き出すことが非常に困難です。なぜなら、これまでの常識や前提が、明日には通用しなくなる可能性があるからです。例えば、テクノロジーの急激な進化によって既存の産業構造が破壊されたり、予期せぬパンデミックが世界中の人々の生活様式や価値観を根底から変えてしまったりといった事態が現実のものとなっています。

こうした先が見えない状況下で羅針盤となるのがアート思考です。アート思考は、明確な地図や正解がない中で、自分自身の内なる価値観やビジョンを頼りに進むべき方向を見出す思考法です。アーティストが白紙のキャンバスを前に、誰かの指示を待つのではなく、自らの内なる声に従って筆を進めるように、ビジネスパーソンもまた、不確実な状況において「自分たちは何を信じ、どこへ向かうべきか」という問いと向き合う必要があります。

ロジカルシンキングが「地図を読んで最短ルートを探す」思考法だとすれば、アート思考は「そもそもどこへ行きたいのかを考え、自分だけの地図を描く」思考法です。VUCA時代においては、既存の地図が役に立たなくなる場面が増えてきます。だからこそ、自ら問いを立て、独自のビジョンを描き、試行錯誤しながら道なき道を進むアート思考の重要性が増しているのです。

新しい価値を生むイノベーションが必要なため

多くの市場が成熟し、製品やサービスの機能・品質・価格といった要素だけでは差別化が難しくなっています。このような状況で企業が持続的に成長するためには、既存の延長線上にはない「非連続的なイノベーション」が不可欠です。

従来の改善活動や問題解決型のアプローチは、既存の製品やサービスをより良くする「連続的なイノベーション(Incremental Innovation)」には有効です。しかし、市場のルールを根底から変えるような、全く新しい価値を生み出す「破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)」や「画期的なイノベーション(Radical Innovation)」は、既存の枠組みの中からは生まれにくいという課題があります。

ここでアート思考が大きな役割を果たします。アート思考は、前述の通り「自分起点」で、「まだ世の中にない意味や価値」を探求する思考法です。これは、イノベーションの分類でいうところの「0から1を生み出す」プロセスに非常に親和性が高いと言えます。

例えば、あるメーカーが新しい調理器具を開発するケースを考えてみましょう。

デザイン思考のアプローチでは、まずユーザー調査を行い、「調理中の手間を減らしたい」「収納しやすいものが欲しい」といった具体的な課題(ニーズ)を見つけ出し、それを解決する製品を開発します。これは顧客の不満を解消する優れたアプローチです。

一方、アート思考のアプローチでは、「そもそも『料理をする』という行為の本質的な喜びとは何か?」「テクノロジーは、人と食の関係をどう変えるべきか?」といった、より根源的で哲学的な問いからスタートするかもしれません。その探求の末に生まれるのは、単に便利な調理器具ではなく、「料理を通じて創造性を発揮する体験」や「家族との新たなコミュニケーションを生む食卓」といった、全く新しいコンセプトかもしれません。それは、顧客自身もまだ気づいていなかった潜在的な欲求(ウォンツ)を掘り起こし、新しい文化を創造することにつながります。

このように、アート思考は既存の市場分析や顧客ニーズの調査からは決して生まれない、オリジナリティの高いアイデアやコンセプトの源泉となります。競争の土俵そのものを変えてしまうような、真のイノベーションを起こすために、アート思考が不可欠なスキルとして認識され始めているのです。

組織や個人のビジョンを明確にするため

近年、「パーパス経営」という言葉に代表されるように、企業が社会においてどのような存在意義(Purpose)を持つのかが、従業員のエンゲージメントや顧客からの支持、さらには投資家の評価においても極めて重要になっています。単に利益を追求するだけでなく、「自分たちは何のために存在するのか」「社会に対してどのような価値を提供したいのか」という企業の根本的なビジョンが問われる時代です。

しかし、こうしたビジョンやパーパスは、役員会議で論理的に議論を重ねるだけでは、心に響く血の通ったものにはなりにくいものです。そこで役立つのが、個人の内発的な動機や想いを起点とするアート思考です。

アート思考は、組織のリーダーや従業員一人ひとりが「自分は本当は何を成し遂げたいのか」「この仕事を通じてどんな世界を実現したいのか」といった内なる声に耳を澄まし、それを言語化・視覚化するプロセスを促します。個人の「やりたい(Will)」と、組織の「やるべき(Must)」、社会からの「期待(Expectation)」が重なり合う部分にこそ、説得力のある本物のビジョンが宿ります。

例えば、あるIT企業が自社のパーパスを策定する際に、アート思考を取り入れたワークショップを実施したとします。参加者は「テクノロジーがもたらす理想の未来」をテーマに、絵を描いたり、物語を作ったり、粘土でオブジェを作ったりします。このプロセスを通じて、普段の業務では意識していなかったような、個人の純粋な願いや価値観が表現されます。そして、それらの表現を互いに共有し、対話する中で、「私たちの会社が本当に目指すべきは、単なる効率化ではなく、『人と人との創造的なつながりを深めること』ではないか」といった、組織としての共通の想いやビジョンが浮かび上がってくるのです。

このようにして生まれたビジョンは、誰かから与えられたスローガンではなく、従業員一人ひとりの内側から湧き出てきた「自分ごと」として感じられます。その結果、日々の業務に対するモチベーションやエンゲージメントが高まり、組織全体に一体感が生まれます。

個人のキャリアにおいても同様です。アート思考を通じて自身の価値観や情熱の源泉を深く理解することで、自分だけのキャリアビジョンを描き、主体的にキャリアを築いていくことが可能になります。このように、組織と個人の両方において、羅針盤となるビジョンやパーパスを明確にするための強力なツールとして、アート思考が注目されているのです。

アート思考とデザイン思考の主な違い

アート思考とデザイン思考は、どちらも創造的なプロセスに関わる思考法であるため混同されがちですが、その起点、プロセス、ゴール(目的)において明確な違いがあります。両者の違いを理解し、適切に使い分けることが、ビジネスで成果を出す上で非常に重要です。

| 比較項目 | アート思考 (Art Thinking) | デザイン思考 (Design Thinking) |

|---|---|---|

| 思考の起点 | 自分起点 (I-Start) 自身の内なる興味・関心・疑問・違和感 |

他者起点 (User-Start) ユーザーや顧客の課題・ニーズ・共感 |

| 思考のプロセス | 探求・発散的 自由な連想や試行錯誤を繰り返す |

体系的・収束的 「共感→定義→発想→試作→テスト」の5段階 |

| ゴール(目的) | 問題提起・意味の創造 新たな視点や問いを生み出す |

課題解決 (Problem Solving) 具体的なソリューションを提供する |

| 価値の種類 | 意味的価値 世界観、ストーリー、ビジョン |

機能的・情緒的価値 利便性、使いやすさ、快適さ |

| キーワード | ビジョン、パーパス、問い、探求、表現 | 共感、課題、ソリューション、プロトタイプ、検証 |

思考の起点

両者の最も根本的な違いは、思考のスタート地点にあります。

アート思考の起点は「自分(I)」です。アーティストが「自分は何を美しいと感じるのか」「社会のこの状況に強い違和感を覚える」といった内なる声から創作を始めるように、アート思考は個人の主観的な興味・関心、あるいは根源的な問いからスタートします。市場調査のデータや顧客の声よりも、まず「自分はこれを探求したい、表現したい」という強い内発的動機が原動力となります。このため、まだ誰も気づいていない潜在的なテーマや、全く新しいコンセプトを生み出す可能性を秘めています。

一方、デザイン思考の起点は「他者(User)」です。デザイン思考は、徹底したユーザー中心主義を掲げ、観察やインタビューを通じてユーザーの行動や感情に「共感」することから始まります。ユーザーが抱えている課題やニーズ、満たされていない欲求を深く理解し、それを解決するためのアイデアを考えます。つまり、思考の出発点が常に自分以外の他者(顧客や社会)に置かれている点が特徴です。これにより、ユーザーに確実に受け入れられる、実用性の高いソリューションを生み出すことに長けています。

思考のプロセス

起点と同様に、思考のプロセスも大きく異なります。

アート思考のプロセスは「探求的」かつ「発散的」です。明確なゴールや手順は存在せず、問いを立て、関連する情報を集め、試行錯誤しながら表現し、他者との対話を通じてさらに思索を深めていく、というサイクルを繰り返します。それはまるで、霧の中を手探りで進むようなプロセスであり、一直線に進むとは限りません。回り道をしたり、時には振り出しに戻ったりしながら、偶然の発見やセレンディピティを誘発し、当初は想像もしなかったようなアイデアにたどり着くことがあります。このプロセス自体に再現性は低いですが、その分、予測不能な独創性が生まれる土壌となります。

対照的に、デザイン思考のプロセスは「体系的」です。一般的に、スタンフォード大学d.schoolが提唱する「共感(Empathize)→ 問題定義(Define)→ 創造(Ideate)→ プロトタイプ(Prototype)→ テスト(Test)」という5つの段階で進められます。このプロセスは非常に実践的で、チームで共通認識を持ちながらプロジェクトを進めやすいという利点があります。発想(Ideate)のフェーズでは発散的な思考も行いますが、最終的にはユーザーの課題を解決するという明確なゴールに向けて、思考を収束させていきます。再現性が高く、組織的に取り組みやすいフレームワークであると言えます。

ゴール(目的)

思考の最終的なゴールも、両者では全く異なります。

アート思考のゴールは「問題提起」や「意味の創造」にあります。必ずしも具体的な製品やサービスといった「答え」を出すことを目的としません。むしろ、人々の常識を揺さぶったり、「本当に大切なことは何だろうか?」と考えさせたりするような、新しい視点や問いを世の中に投げかけること自体がゴールとなり得ます。ビジネスにおいては、企業の存在意義(パーパス)や革新的な事業ビジョンを打ち立てるなど、組織の方向性を示す羅針盤を創り出すことにつながります。

これに対し、デザイン思考のゴールは明確な「課題解決(Problem Solving)」です。ユーザーが抱える具体的な問題を特定し、それに対する効果的なソリューション(製品、サービス、体験など)を開発し、提供することを目指します。そのため、最終的なアウトプットは実用的で、ユーザーにとっての価値が分かりやすいものになります。「このアプリを使えば、毎日の買い物がもっと楽になる」といったように、人々の生活をより良く、より便利にするための具体的な解決策を生み出すことがデザイン思考の使命です。

アート思考とデザイン思考の使い分け

ここまで見てきたように、アート思考とデザイン思考は対立するものではなく、それぞれに得意な領域があります。重要なのは、どちらか一方が優れていると考えるのではなく、目的やフェーズに応じて両者を補完的に使い分ける、あるいは組み合わせることです。

- アート思考が適しているフェーズ

- 0→1のアイデア創出: 全く新しい事業領域やコンセプトを考える時。

- ビジョン・パーパスの策定: 企業の長期的な方向性や存在意義を定める時。

- ブランドの世界観構築: 機能的価値を超えた、独自のストーリーや哲学をブランドに込めたい時。

- 行き詰まりの打破: 既存のやり方では解決できない、根深い問題に直面した時。

- デザイン思考が適しているフェーズ

- 1→10、10→100の改善: 既存の製品やサービスのUX/UIを改善する時。

- 具体的な課題解決: 顧客から寄せられたクレームや要望に対応する新機能を開発する時。

- 新規サービスの具体化: アート思考で生まれたビジョンを、ユーザーが使える具体的な形に落とし込む時。

- ユーザー満足度の向上: 顧客満足度を高め、ロイヤリティを向上させたい時。

例えば、新しいモビリティサービスを立ち上げるプロジェクトを考えてみましょう。

まずアート思考を用いて、「未来の都市における『移動』の本質的な価値とは何か?」「単なる移動手段ではなく、人々の生活を豊かにする移動体験とは?」といった根源的な問いを探求します。このプロセスから、「移動時間が創造的な思索の時間になるサービス」といった革新的なビジョンが生まれるかもしれません。

次に、そのビジョンを実現するためにデザイン思考を用います。ターゲットユーザーを定義し、彼らの日常的な移動におけるペインポイント(苦痛)に共感します。そして、「どのようなアプリがあれば、ユーザーは移動中に集中して思索できるか」「どのような車両デザインが、創造性を刺激するか」といった具体的なアイデアを出し、プロトタイプを作ってテストを繰り返します。

このように、アート思考で「WHY(なぜやるのか)」という大きな問いとビジョンを描き、デザイン思考で「WHAT(何を作るのか)」「HOW(どう作るのか)」を具体化していくという連携が、革新的でかつユーザーに愛されるサービスを生み出すための理想的なアプローチと言えるでしょう。

アート思考とロジカルシンキングの違い

アート思考を理解する上で、もう一つ比較しておきたいのが「ロジカルシンキング(論理的思考)」です。ロジカルシンキングは、ビジネスの基本スキルとして長年重視されてきました。アート思考とロジカルシンキングは、思考の方向性や得意な領域が大きく異なり、両者の関係性を理解することは、ビジネスにおける思考の幅を広げる上で非常に有益です。

| 比較項目 | アート思考 (Art Thinking) | ロジカルシンキング (Logical Thinking) |

|---|---|---|

| 思考の土台 | 主観・直感・感性 個人の内なる感覚や美意識を重視 |

客観・論理・データ 事実や根拠に基づき、筋道を立てて考える |

| 思考の方向性 | 発散的・飛躍的 自由な連想でアイデアを広げる |

収束的・直線的 結論に向かって論理を積み上げる |

| 得意な領域 | 問いを立てる (Why) そもそも何を考えるべきかを探求する |

答えを出す (How/What) 与えられた問いに最適な解を導く |

| 思考の性質 | 創造的 (Creative) 新しい意味や価値を生み出す |

分析的 (Analytical) 物事を分解し、構造を明らかにする |

| キーワード | 直感、ひらめき、違和感、ビジョン、メタファー | MECE、因果関係、演繹法、帰納法、フレームワーク |

ロジカルシンキングは、「物事を体系的に整理し、筋道を立てて矛盾なく考える思考法」です。その基本は、物事を構成要素に分解し(分析)、それらの関係性を明らかにし(構造化)、原因と結果を正しく結びつける(因果関係)ことにあります。代表的な手法として、モレなくダブりなく要素を洗い出す「MECE(ミーシー)」や、前提から結論を導く「演繹法」、複数の事実から法則性を見出す「帰納法」などがあります。

この思考法が最も力を発揮するのは、ゴールや課題が明確な場面です。例えば、「売上が低下している原因を特定し、対策を立案する」「複雑なプロジェクトの計画を立て、タスクを洗い出してスケジュールを組む」といった状況では、ロジカルシンキングが不可欠です。情報を整理し、仮説を立て、検証することで、効率的かつ再現性の高い方法で「正解」や「最適解」にたどり着くことができます。

一方、アート思考は、ロジカルシンキングが機能する前の段階、すなわち「そもそも何を課題とすべきか」「どのような未来を目指すべきか」という、まだ答えも問いも定まっていない混沌とした状況で真価を発揮します。アート思考は、論理の飛躍を許容し、一見無関係に見える事柄を結びつけ、自身の直感や違和感を信じて探求を進めます。それは、「正解」を探すのではなく、「意味」を創り出す営みです。

両者の関係性を車の運転に例えるなら、アート思考が「目的地(ビジョン)を決める」カーナビの役割であり、ロジカルシンキングが「目的地まで最も効率的なルートを計算し、安全に運転する」アクセルやブレーキ、ハンドルの役割と言えるでしょう。どんなに運転技術(ロジカルシンキング)が優れていても、向かうべき目的地(アート思考によるビジョン)が定まっていなければ、どこにもたどり着けません。逆に、素晴らしい目的地を描けても、そこへたどり着くための具体的な計画や実行力(ロジカルシンキング)がなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。

VUCA時代以前の、市場がある程度予測可能で、競合の戦略も分析しやすかった時代では、ロジカルシンキングを駆使して既存のルールの中でいかに効率よく勝つかが重要でした。しかし、前述の通り、現代は前提となるルール自体が常に変化する時代です。論理を積み上げる土台そのものが揺らいでいる状況では、論理だけを頼りにすることは危険ですらあります。

そこで重要になるのが、アート思考とロジカルシンキングの往復運動です。

まず、アート思考を用いて、常識にとらわれずに「ありたい未来」のビジョンを大胆に描きます。そこでは論理的な正しさよりも、心が躍るか、ワクワクするかが重要です。

次に、そのビジョンを実現可能性のあるものにするために、ロジカルシンキングを使います。「このビジョンを実現するためには、どのようなステップが必要か?」「最初に取り組むべき課題は何か?」「必要なリソースは何か?」といった問いに、論理的に答えていきます。

そして、論理的に検討する中で出てきた制約や課題を、再びアート思考で捉え直し、「どうすればこの制約を創造的に乗り越えられるか?」と発想を飛躍させます。

このように、直感や感性で大きくジャンプし(アート思考)、その着地点を論理で固め(ロジカルシンキング)、また次のジャンプに備える。この繰り返しこそが、不確実な時代にイノベーションを生み出すための思考の型なのです。アート思考はロジカルシンキングを否定するものではなく、むしろロジカルシンキングをより強力で価値あるものにするための、いわば「土台」や「羅針盤」として機能する、補完的な関係にあると理解することが重要です。

アート思考をビジネスに取り入れるメリット

アート思考をビジネスの現場に導入することは、単にユニークなアイデアを出すだけでなく、組織の競争力や持続的な成長に直結する、数多くのメリットをもたらします。ここでは、その代表的な3つのメリットについて、具体的に解説します。

オリジナリティのあるアイデアが生まれる

ビジネスにおけるアイデア創出の一般的な手法として、競合分析、市場調査、顧客アンケート、トレンド分析などがあります。これらは既存の市場やニーズを理解する上で非常に有効ですが、一方で、誰もが同じような情報源を基に思考するため、結果として生まれるアイデアも似通ってしまうという課題があります。いわゆる「同質化競争」に陥りやすいのです。

アート思考は、この課題を根本から解決する可能性を秘めています。なぜなら、アート思考の出発点は、客観的なデータや外部環境ではなく、「自分自身の内なる声」という、誰にも真似できないユニークな源泉にあるからです。

例えば、あるアパレル企業が新しいコンセプトの店舗を開発するプロジェクトを立ち上げたとします。従来のアプローチであれば、商圏分析を行い、競合店の品揃えや価格帯を調査し、ターゲット顧客の好みをアンケートで尋ねるでしょう。その結果、「ナチュラルテイストで、少し手頃な価格帯のアイテムを揃えた店舗」といった、どこかで見たような結論に落ち着くかもしれません。

しかし、ここにアート思考を取り入れると、プロセスは大きく変わります。プロジェクトメンバーはまず、「自分にとって『服を着る』という行為の本質とは何か?」「理想の自己表現とは?」「社会におけるファッションの役割とは?」といった、哲学的ともいえる問いと向き合います。あるメンバーは「服は自分を守る鎧だ」と感じるかもしれませんし、別のメンバーは「他者と繋がるためのコミュニケーションツールだ」と考えるかもしれません。

こうした多様な個人の主観的な探求から、「服を選ぶプロセスそのものをアート体験にする店舗」や、「服を修理・再生し、物語を紡いでいくことを楽しむコミュニティスペース」といった、既存のカテゴリーには収まらない、極めてオリジナリティの高いコンセプトが生まれる可能性があります。これは、競合他社が市場データから論理的に導き出すことのできない、唯一無二のアイデアです。

このように、アート思考は論理やデータの制約から思考を解放し、個人の感性や価値観という無限の泉から、模倣困難なオリジナリティあふれるアイデアを引き出す強力な触媒となるのです。

他社との差別化につながる新たな価値を創出できる

現代の成熟した市場では、製品やサービスの「機能的価値」だけで他社と差別化を図ることがますます困難になっています。スマートフォンの性能、自動車の燃費、銀行の金利など、多くの分野で技術は一定の水準に達し、各社の差は縮まる一方です。このような状況下で企業が顧客に選ばれ続けるためには、機能的価値に加えて、「情緒的価値」や「意味的価値」を提供することが不可欠です。

- 機能的価値: 製品やサービスが持つ基本的な性能や便利さ。(例:速い、安い、壊れない)

- 情緒的価値: それを使うことで得られる心地よさや楽しさ、安心感。(例:美しいデザイン、快適な使い心地)

- 意味的価値: そのブランドや製品が持つ独自のストーリー、世界観、哲学への共感。(例:環境への配慮、社会課題への貢献、創業者の理念)

アート思考は、特にこの「意味的価値」を創造する上で絶大な効果を発揮します。アート思考は、「WHY(なぜ私たちは存在するのか)」という企業の根源的な問いからスタートし、独自のビジョンや世界観を構築するプロセスそのものです。そして、そのビジョンを製品やサービス、コミュニケーション活動全体に一貫して反映させることで、顧客は単なる消費者としてではなく、その世界観を共有する「ファン」としてブランドと強い結びつきを持つようになります。

例えば、あるコーヒーショップチェーンを考えてみましょう。コーヒーの味(機能的価値)や、居心地の良い空間(情緒的価値)で競争することはもちろん重要です。しかし、さらに強力な差別化要因となるのは、「一杯のコーヒーを通じて、人々の日常に創造的な時間を提供する」といった、そのチェーンならではの「意味」です。この意味に共感する顧客は、多少価格が高くても、少し遠くても、その店を選び続けるでしょう。

アート思考は、こうした他社にはない「意味」を発見し、磨き上げ、形にするための思考法です。それは、表面的なブランディングやマーケティングのテクニックではありません。企業の核となるパーパス(存在意義)を探求し、それを事業活動のあらゆる側面に埋め込むことで、価格競争に陥らない、持続可能な競争優位性を築くことができるのです。これは、企業にとって長期的に見て最も価値のある資産の一つと言えるでしょう。

組織や個人のビジョン・パーパスを言語化できる

企業の持続的な成長には、明確で魅力的なビジョンが欠かせません。優れたビジョンは、従業員にとっては日々の業務の意味や目的となり、モチベーションの源泉となります。社外に対しては、企業の目指す方向性を示し、顧客やパートナー、投資家からの共感と信頼を獲得するための旗印となります。

しかし、多くの企業が掲げるビジョンは、「社会に貢献する」「お客様を第一に」といった抽象的で一般的な言葉に留まりがちで、従業員の心に響き、行動を促すほどの力を持っていないケースも少なくありません。

アート思考は、こうした状況を打開し、血の通った、生きたビジョンやパーパスを言語化・視覚化するのに役立ちます。アート思考のプロセスでは、論理や建前を取り払い、一人ひとりが持つ純粋な「想い」や「願い」、「違和感」といった主観的な感情を表現することが奨励されます。

例えば、全社的なビジョンの策定プロジェクトでアート思考を用いたワークショップを行うとします。参加者は「10年後、私たちの会社が社会から『ありがとう』と言われるとしたら、それはどんな時か?」という問いに対して、絵を描いたり、短い物語を書いたりします。普段の会議では出てこないような、個人的でエモーショナルなアイデアが次々と現れます。

「ある社員は、自分の子供が誇れるような、環境に優しい製品を作っている未来を描くかもしれません。」

「別の社員は、過疎地の高齢者がテクノロジーによって孤独から解放され、笑顔で暮らしているシーンを物語にするかもしれません。」

こうした多様な個人の「夢」や「願い」を共有し、対話し、それらの根底に流れる共通の価値観を探っていくことで、組織全体として心から共感できる、具体的でストーリー性のあるビジョンが紡ぎ出されます。それは、トップダウンで与えられたスローガンではなく、ボトムアップで生まれた「自分たちの物語」として、組織のDNAに深く刻まれます。

また、このプロセスは個人のキャリア形成にも大きなメリットをもたらします。自分の仕事と会社のビジョンとの繋がりを実感することで、エンゲージメントが高まるだけでなく、「自分はこの会社で何を成し遂げたいのか」という個人のパーパス(働く意味)も明確になります。組織と個人のビジョンが重なり合う時、組織は最も大きな力を発揮するのです。

アート思考のデメリットと注意点

アート思考は多くの可能性を秘めていますが、万能の解決策ではありません。その特性上、従来のビジネス手法とは相容れない側面もあり、導入や実践にあたってはそのデメリットや注意点を十分に理解しておく必要があります。ここでは、アート思考をビジネスに取り入れる際に直面しがちな3つの課題について解説します。

短期的な成果や収益に結びつきにくい

アート思考の最大の課題の一つは、その成果が短期的な売上や利益といった定量的な指標に直結しにくいことです。アート思考は、そもそも明確な答えやゴールを設定せず、自由な探求と思索を重視するプロセスです。そのため、いつ、どのような形で成果が生まれるかを予測することが非常に困難です。

多くの企業では、四半期ごとや年度ごとのKPI(重要業績評価指標)達成が厳しく求められます。そのような環境下で、「すぐに利益にはならないかもしれないが、5年後、10年後の会社の核となるような新しい価値を探求する」というアート思考的なアプローチは、理解を得にくい場合があります。ROI(投資対効果)を問われた際に、「明確な答えはないが、何か面白いことが起きるかもしれない」としか説明できないかもしれません。

この特性は、特に効率性や即時性を重視する組織文化の中では、大きな障壁となります。「そんな役に立つかわからないことをしている暇はない」「もっと直接的に売上に貢献する活動をしろ」といった批判にさらされる可能性があります。

【注意点と対策】

この課題に対応するためには、まず経営層や意思決定者がアート思考の長期的価値を深く理解し、コミットすることが不可欠です。アート思考に取り組むチームや個人に対しては、短期的な成果を問わない「聖域(サンクチュアリ)」や「実験場」のような場を用意し、失敗を許容し、自由な探求を奨励する文化を醸成する必要があります。

また、最初から全社的な大規模プロジェクトとして始めるのではなく、まずは小さなチームや特定のテーマでスモールスタートし、プロセスの中で生まれた小さな発見や気づき、コンセプトの種などを丁寧に可視化し、組織内に共有していくことも有効です。すぐに収益にはならなくても、「新しい視点が生まれた」「チームの対話が活性化した」といった定性的な成果を積み重ねていくことで、徐々に組織の理解を得ていく地道な努力が求められます。

プロセスに再現性がなく評価が難しい

ロジカルシンキングやデザイン思考には、ある程度体系化されたフレームワークや手順が存在します。そのため、プロセスを標準化しやすく、誰がやっても一定の成果が期待できるという再現性があります。また、プロセスが明確であるため、進捗の管理や個人のパフォーマンス評価もしやすいという特徴があります。

一方、アート思考のプロセスは極めて属人的で、個人の感性や直感、偶然の出会いに大きく依存します。決まった型やマニュアルはなく、プロセスそのものに再現性がありません。ある人がアート思考で素晴らしいアイデアを生み出したとしても、その思考プロセスを他の人がそのまま真似ることは不可能です。

この「再現性のなさ」は、組織的にアート思考をスケールさせようとする際の大きな壁となります。また、人事評価の観点からも課題が生じます。論理的な説明能力や目標達成度で評価する従来の基準では、アート思考的な活動を正当に評価することが難しいのです。「あの人はいつも突飛なことばかり言っているが、一体会社にどう貢献しているのかわからない」と見なされてしまうリスクがあります。

【注意点と対策】

この課題に対しては、まず「評価の仕組み」そのものを見直す必要があります。アウトプットの質や量だけでなく、「いかに本質的な問いを立てたか」「どれだけ深く探求したか」「そのプロセスからどのような学びがあったか」といった、思考のプロセスや行動そのものを評価する視点を取り入れることが重要です。

また、アート思考を実践する個人やチームには、自身の思考の軌跡を言語化・可視化する努力が求められます。「なぜこのテーマに興味を持ったのか」「どのような探求を経て、この表現に至ったのか」といった思考のジャーニー(旅)を、日誌やプレゼンテーションなどの形で記録し、他者に説明できるようにしておくのです。これにより、一見突飛に見えるアイデアにも、その人なりの深い思索と文脈があることが伝わり、周囲の理解を得やすくなります。「直感を論理で翻訳する」スキルが、アート思考を組織で活かすためには不可欠と言えるでしょう。

組織全体に浸透させるのが難しい

多くの日本企業は、依然として効率性、合理性、前例踏襲を重んじる組織文化が根強い傾向にあります。そのような組織に、主観や直感、曖昧さを許容するアート思考を導入しようとすると、文化的なコンフリクトが生じる可能性があります。

現場からは、「非現実的だ」「理想論に過ぎない」といった反発が起こるかもしれません。管理職層は、部下の非論理的で予測不能な活動を管理することに戸惑いを感じるでしょう。経営層も、その投資対効果が見えにくいことから、導入に二の足を踏むかもしれません。

特に、アート思考が「自分起点」であることから、既存の組織のヒエラルキーや指揮命令系統と相性が悪い側面もあります。「上司の指示に従う」のではなく、「自分の内なる声に従う」ことが奨励されるため、従来のマネジメントスタイルとの軋轢を生む可能性があります。心理的安全性(何を言っても罰せられない、受け入れられるという感覚)が確保されていない組織では、従業員は本音の「問い」や「違和感」を表明することを躊躇し、アート思考は根付きません。

【注意点と対策】

アート思考を組織に浸透させるためには、トップダウンのアプローチとボトムアップのアプローチの両方が必要です。まず、経営トップがアート思考の重要性を自らの言葉で語り、旗振り役となることが極めて重要です。トップ自らがアート思考を実践し、その価値を示すことで、組織全体の変革への機運が高まります。

同時に、現場レベルでアート思考に共感する有志(チェンジメーカー)を見つけ、彼らが活動しやすい環境を整えるボトムアップの支援も欠かせません。例えば、社内にアート作品を飾る、美術館での対話型鑑賞ワークショップを実施する、読書会を開くなど、日常業務の中にアートや美意識に触れる機会を少しずつ増やしていくことも有効なアプローチです。

重要なのは、全社員にアート思考を強制するのではなく、まずは関心のある人から始め、成功事例や楽しさを共有することで、共感の輪を徐々に広げていくことです。焦らず、長期的な視点で組織文化の土壌を耕していくという姿勢が、組織への浸透を成功させる鍵となります。

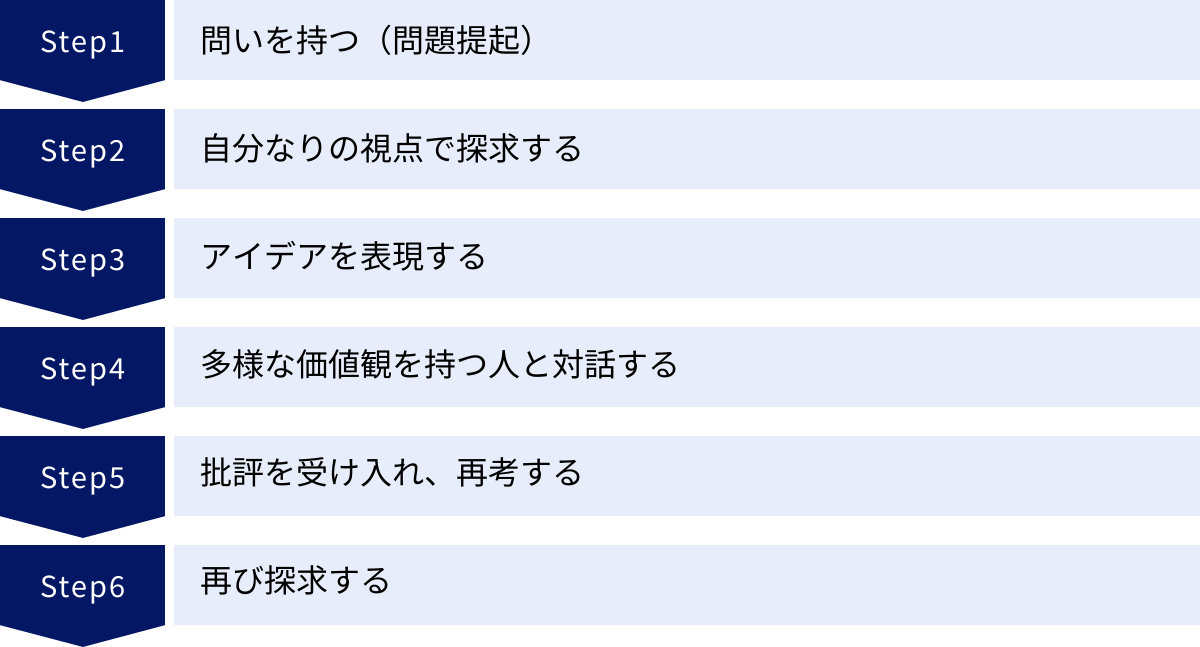

アート思考を実践するための6つのステップ

アート思考は、特別な才能を持つアーティストだけのものではありません。その思考プロセスは、いくつかのステップに分解して理解することができ、訓練によって誰でも実践することが可能です。ここでは、アート思考を実践するための代表的な6つのステップを紹介します。これは一直線に進むマニュアルではなく、行ったり来たりを繰り返すサイクルとして捉えてください。

① 問いを持つ(問題提起)

すべては、自分の中から湧き上がる「問い」から始まります。この問いは、ビジネス上の課題である必要はありません。「なぜ空は青いのだろう?」「美しいと感じるものと、そうでないものの違いは何だろう?」といった、子供のような素朴な好奇心でも構いません。あるいは、日常生活や仕事の中で感じる「なぜこのルールは必要なのか?」「何かおかしい」といった小さな「違和感」も、重要な問いの種となります。

このステップで最も重要なのは、すぐに答えを求めないことです。多くのビジネス思考は、問いを立てると同時に「どうすれば解決できるか」という答えを探し始めます。しかし、アート思考では、その問い自体をじっくりと味わい、手放さずに持ち続けることが大切です。

【具体例】

- ある食品メーカーの社員が、毎日大量の食品ロスが出ている現場を見て、「『食べ物を捨てる』という行為は、人間の心に何をもたらすのだろう?」という問いを持つ。

- あるITエンジニアが、日々書いているコードを見て、「もっとも『美しい』コードとは、どのようなものだろうか?」という問いを持つ。

この段階では、その問いが直接的にビジネスに役立つかどうかを判断してはいけません。自分の心が本当に動かされた、純粋な興味・関心に基づいた問いを見つけることが、アート思考の出発点となります。

② 自分なりの視点で探求する

問いが定まったら、次はその問いを深く探求するステップに入ります。ここでの探求は、Google検索で答えを探すような直線的なリサーチとは異なります。五感をフルに使い、様々な角度から、自分なりのやり方でテーマにアプローチしていきます。

探求の方法は無限にあります。

- 関連する本を、ジャンルを問わずに乱読する。

- 美術館や博物館に足を運び、問いに関連する作品や展示を鑑賞する。

- 全く異なる分野の専門家に話を聞きに行く。

- 実際に現場に赴き、自分の目で見て、肌で感じる(フィールドワーク)。

- 歴史を遡って、その問いがどのように扱われてきたかを調べる。

重要なのは、論理的に関連するものだけでなく、一見無関係に見えるものにも目を向けることです。例えば、「美しいコードとは何か?」という問いを探求するために、建築や音楽、詩の世界を訪れてみる、といった飛躍が、新たな視点をもたらします。このプロセスは、自分の「興味のネットワーク」を広げていく旅のようなものです。

③ アイデアを表現する

探求を通じて感じたことや考えたことを、頭の中だけに留めておかず、何らかの形でアウトプット(表現)します。これは、最終的な完成品を作るということではありません。自分の思考を可視化し、客観的に眺めるためのプロセスです。

表現の方法も様々です。

- 文章で書く: エッセイ、詩、物語など。

- 絵で描く: スケッチ、マインドマップ、抽象画など。

- 立体でつくる: 粘土、ブロック、身の回りにある素材など。

- 音や映像で表現する: 簡単なメロディ、短い動画など。

- 身体で表現する: ダンスやジェスチャーなど。

このステップでは、上手い下手は一切関係ありません。「絵心がないから」「文章が苦手だから」と躊躇する必要は全くないのです。大切なのは、完璧なものを作ろうとせず、不完全でもいいからとにかく形にしてみること。手を動かして表現することで、頭で考えているだけでは気づかなかった、新たな発見やアイデアのつながりが生まれます。このアウトプットは、次の対話のための「たたき台」となります。

④ 多様な価値観を持つ人と対話する

自分なりに表現したアウトプットを、他者に見せ、対話を行います。このとき、対話の相手は、自分とは異なる背景や専門性、価値観を持つ人であるほど効果的です。同じ部署の同僚だけでなく、他部署の人、社外の友人、全く違う業界の人、あるいは子供や高齢者など、多様な視点に触れることが目的です。

対話の目的は、自分の作品を評価してもらったり、同意を求めたりすることではありません。相手が自分の表現物を見て、「何を感じたか」「何を思い出したか」「どのような疑問を持ったか」を、評価や判断を交えずに、ただ聞くことが重要です。

自分では「A」という意図で表現したものが、相手には「B」や「C」に見えるかもしれません。その「ズレ」こそが、自分の思考の盲点や、新たな解釈の可能性に気づかせてくれる貴重なヒントになります。この対話は、自分の主観的な世界を、他者の視点を通じて豊かにしていくプロセスです。

⑤ 批評を受け入れ、再考する

他者との対話で得られたフィードバックや、時には厳しい批評を真摯に受け止め、自分の考えや表現をもう一度見つめ直します(再考)。

ここで重要なのは、他者の意見にただ従うのではなく、それを自分の探求を深めるための「新たな問い」として受け取ることです。「なぜ、あの人はあのように感じたのだろう?」「自分の表現のどこが、意図と違う伝わり方をしたのだろう?」と考え、自分の作品や思考を客観的に分析します。

アーティストがアトリエにこもり、他者からの批評を糧に作品を何度も描き直すように、このステップは自分のアイデアをより本質的で、より普遍的なものへと昇華させるための重要なプロセスです。自分の最初のアイデアに固執せず、変化を恐れない柔軟な姿勢が求められます。時には、最初の問い自体を修正する必要があるかもしれません。

⑥ 再び探求する

再考のプロセスを経て、新たな気づきや疑問が生まれたら、再びステップ②の「探求」に戻ります。そして、探求、表現、対話、再考のサイクルを何度も繰り返します。

アート思考において、このサイクル自体に終わりはありません。一つの作品が完成しても、それはまた次の新たな問いを生み出すきっかけとなります。この終わりなき探求のプロセスそのものを楽しむ姿勢が、アート思考の神髄とも言えます。

ビジネスの文脈では、どこかのタイミングでこのサイクルを一度中断し、具体的なプロジェクトとしてアウトプットを出す必要があります。しかし、そのプロジェクトが終わった後も、根底にある「問い」は生き続け、次のイノベーションの種となるのです。この6つのステップは、創造性を絶えず生み出し続けるための「永久機関」のようなものと捉えることができるでしょう。

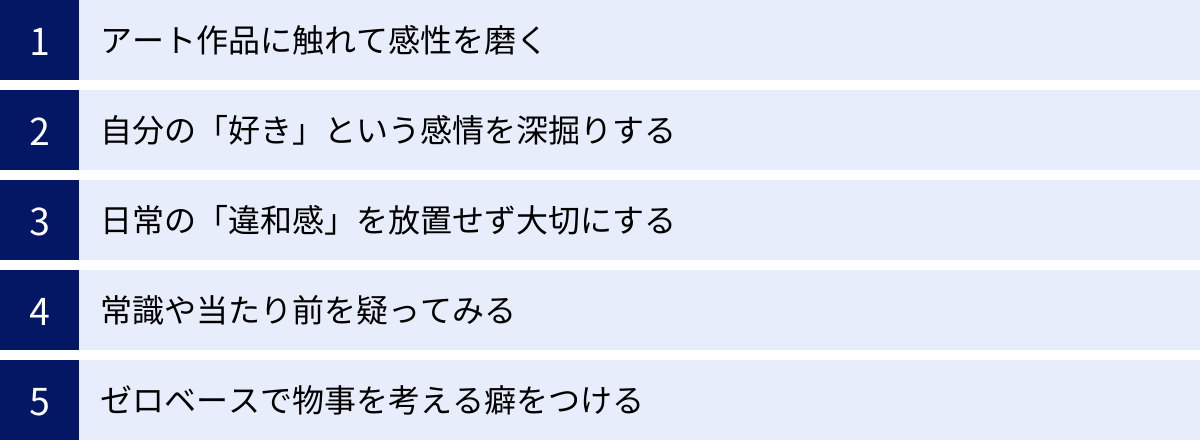

ビジネスで役立つアート思考の鍛え方

アート思考は、特別な研修を受けなければ身につかないものではありません。日常生活の中に少し意識的な習慣を取り入れることで、誰でもその感性や思考法を鍛えることができます。ここでは、今日から始められる、ビジネスにも役立つアート思考の具体的なトレーニング方法を5つ紹介します。

アート作品に触れて感性を磨く

アート思考を鍛えるための最も直接的な方法は、実際にアート作品に触れることです。美術館やギャラリーに足を運び、絵画、彫刻、現代アートなど、様々な作品を鑑賞してみましょう。

その際、重要なのは「この作品は有名だから」「評価が高いから」といった情報や知識に頼るのではなく、「自分はこの作品を見て何を感じるか?」という自分自身の感覚を最優先することです。キャプションや解説文を読むのは、まず自分の頭でじっくり考えた後にしましょう。

- 「なぜこの色を使っているのだろう?」

- 「この質感は、何だかザラザラして不安な気持ちになるな」

- 「この作品のタイトルと、自分が受けた印象は全然違う。作者は何を意図したんだろう?」

このように、作品と一対一で対話し、自分なりの解釈や問いを見出すトレーニングを繰り返すことで、物事の表面的な情報だけでなく、その背後にある意味や意図を読み解こうとする感性が磨かれます。

また、「対話型鑑賞(VTS: Visual Thinking Strategies)」という手法もおすすめです。これは、数人で一つの作品を囲み、ファシリテーターの「この作品では何が起きていますか?」という問いをきっかけに、参加者がそれぞれ自由な解釈を語り合い、対話を深めていく鑑賞法です。他者の多様な視点に触れることで、自分の見方の癖に気づき、多角的なものの見方を養うことができます。

自分の「好き」という感情を深掘りする

アート思考は「自分起点」の思考法です。その源泉となる「自分の価値観」を理解するために、「好き」というポジティブな感情を深掘りすることは非常に有効なトレーニングになります。

自分が「好き」だと感じるもの(音楽、映画、食べ物、ファッション、場所など)をいくつかリストアップし、それぞれに対して「なぜ自分はこれが好きなのだろう?」と問いかけてみましょう。

例えば、「私はこの曲が好きだ」と感じたなら、そこで終わらせずに、

- 「メロディのどの部分が好きなのか?」

- 「歌詞のどんな言葉が心に響くのか?」

- 「この曲を聴くと、どんな気持ちになるのか?どんな情景が浮かぶのか?」

- 「他に好きな曲との共通点はないか?」

このように、好きな理由を要素分解し、言語化していくことで、漠然とした「好き」という感情の背後にある、自分自身の価値基準(大切にしていること、心地よいと感じること)が明確になってきます。この「自分軸」が、ビジネスにおいてオリジナリティのある意思決定をしたり、独自のビジョンを描いたりする際の土台となります。

日常の「違和感」を放置せず大切にする

「好き」という感情と同様に、「何か変だ」「しっくりこない」「なぜこうなっているんだろう?」といったネガティブな「違和感」も、アート思考の重要な出発点です。

多くの人は、日常の中で感じた小さな違和感を「まあ、こんなものか」とやり過ごしてしまいます。しかし、その違和感こそが、既存の常識や当たり前を打ち破る、新しい価値創造の種である可能性があります。

このトレーニングは簡単です。日々の生活や仕事の中で感じた違一感を、どんなに些細なことでもメモする習慣をつけるだけです。

- 「なぜ会議の資料は、いつもこのフォーマットなのだろう?もっと分かりやすい表現はないか?」

- 「駅のこの案内表示、初めて来た人には分かりにくいんじゃないか?」

- 「この製品のパッケージ、開けにくいし、ゴミが多くて気分が良くない」

これらの違和感を放置せず、「もし自分がデザインするならどうするか?」と、自分なりのオルタナティブ(代替案)を考えてみる癖をつけましょう。この習慣は、現状を肯定するだけでなく、より良い状態を能動的に探求する「問題発見能力」を養い、身の回りのあらゆるものをイノベーションの対象として捉える視点を与えてくれます。

常識や当たり前を疑ってみる

私たちは、知らず知らずのうちに多くの「常識」や「当たり前」とされる前提条件の上で思考し、行動しています。アート思考を鍛えるためには、意識的にこれらの前提を疑い、思考の制約を取り払うトレーニングが効果的です。

「前提破壊」とも呼ばれるこのトレーニングでは、身の回りにある物事に対して「なぜ、それはそうなっているのか?」「そうでなければならない理由は何か?」と問いを立ててみます。

- 「なぜ、時計の針は右回りなのか?」

- 「なぜ、信号は赤・黄・青なのか?」

- 「なぜ、会社には出社しなければならないのか?」

- 「なぜ、新卒は一括採用されるのか?」

これらの問いに絶対的な正解はありません。重要なのは、歴史的経緯や物理的制約などを調べつつも、「もし、その前提がなかったら、世界はどうなるだろう?」と想像力を働かせることです。この思考実験は、凝り固まった頭をほぐし、既成概念の枠外で発想する柔軟性を高めます。ビジネスにおいても、業界の常識や自社の暗黙のルールを疑うことが、破壊的イノベーションの第一歩となるのです。

ゼロベースで物事を考える癖をつける

「常識を疑う」トレーニングと関連して、既存の制約や条件を一旦すべて取り払い、「ゼロベース」で理想の姿を考える癖をつけることも、アート思考を鍛える上で非常に重要です。

何らかの課題に取り組む際、私たちはつい「予算がないから」「時間がないから」「前例がないから」といった制約条件から思考をスタートさせてしまいがちです。しかし、それでは既存の枠組みの中での小さな改善しか生まれません。

そこで、意識的に「もし、お金も時間も人も、すべてのリソースが無限にあったとしたら、本当にやりたいことは何か?最高の状態とはどんなものか?」と問いかけてみるのです。

例えば、新しい社内研修を企画する際に、まず「もし最高の研修ができるなら、どんな体験を提供したいか?」を自由に発想します。「世界中の一流の講師を呼びたい」「没入感のあるVR空間で学びたい」「プロジェクトを実際に立ち上げるまでをサポートしたい」など、現実離れしたアイデアでも構いません。

まず制約のない理想形(北極星)を描き、その上で「では、その理想に近づくために、今あるリソースでできる最初の一歩は何か?」と現実的な制約に立ち返って考えるのです。この思考の順序(理想→現実)が、単なる現状維持ではなく、ビジョンに導かれた創造的な問題解決を可能にします。

アート思考の学習におすすめの本3選

アート思考の概念をさらに深く理解し、実践的なヒントを得るために、書籍から学ぶことは非常に有効なアプローチです。ここでは、アート思考に関心を持った方が最初に手に取るべき、代表的な3冊の本を紹介します。

① 13歳からの「アート思考」

- 著者: 末永 幸歩

- 出版社: ダイヤモンド社

- 概要:

本書は、美術教師である著者が、中学生にもわかるようにアート思考の本質を解説した、まさにアート思考の入門書として最適な一冊です。アートを「作品」というアウトプットとして捉えるのではなく、「探求」というプロセスとして捉え直す視点を提示しています。

「アートの『正解』は一つではない」「興味の種を見つけ、育て、自分だけの答えを作る」といった、アート思考の根幹をなす考え方が、ピカソやデュシャンといったアーティストの具体的なエピソードを交えながら、非常に平易な言葉で語られます。ビジネス書特有の難解なカタカナ語が少なく、純粋に「ものの見方を変える」とはどういうことかを体感できる構成になっています。 - こんな人におすすめ:

- アート思考という言葉を初めて聞いた方

- 小手先のテクニックではなく、アート思考の根本的な哲学を理解したい方

- ビジネスパーソンだけでなく、教育関係者や子育て中の親御さん

参照:ダイヤモンド社 公式サイト

② 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?

- 著者: 山口 周

- 出版社: 光文社新書

- 概要:

日本にアート思考や美意識の重要性を広めた、火付け役ともいえる一冊です。コンサルタントである著者が、VUCAの時代において、論理や理性(サイエンス)だけを重視する経営がいかに限界にきているかを説き、直感や感性(アート)、すなわち「美意識」を意思決定の軸に据えることの重要性を論じています。

「真・善・美」という哲学的な概念をビジネスの文脈に落とし込み、なぜ今、世界のビジネスリーダーたちがアートを学び始めているのかを、豊富な事例と共に解説しています。アート思考を単なるアイデア発想法としてではなく、リーダーシップや組織経営の根幹に関わる重要な経営課題として捉えている点が特徴です。 - こんな人におすすめ:

- 経営者や管理職など、組織の意思決定に関わる方

- アート思考がビジネス戦略にどう結びつくのか、論理的に理解したい方

- 自身のキャリアにおいて、論理的思考力以外の武器を身につけたいと考えている方

参照:光文社 公式サイト

③ 直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN

- 著者: 佐宗 邦威

- 出版社: ダイヤモンド社

- 概要:

本書は、アート思考をより実践的なビジネスのフレームワークに落とし込んだ一冊です。著者は、妄想(直感)と構想(論理)を行き来することで、人を惹きつける「ビジョン」を生み出す思考法を提唱しています。

特に、アート思考(妄想)で生み出したアイデアの種を、デザイン思考やロジカルシンキング(構想)を使って、いかにして実現可能な事業計画に落とし込んでいくか、その具体的なプロセスが「直感・感性・知性・コミュニケーション」という4つのモードの往復運動として体系的に解説されている点が秀逸です。アート思考を「どうやってビジネスの成果につなげれば良いのか」という疑問に答えてくれる、実用的なガイドブックと言えます。 - こんな人におすすめ:

- アート思考を実際の新規事業開発やプロダクト開発に活かしたい方

- アイデアは出るが、それを形にするのが苦手だと感じている方

- アート思考とデザイン思考、ロジカルシンキングをどう使い分ければ良いか知りたい方

参照:ダイヤモンド社 公式サイト

これらの書籍は、それぞれ異なる切り口からアート思考の魅力を伝えています。ご自身の興味や課題に合わせて、ぜひ手に取ってみてください。

まとめ

本記事では、「アート思考」について、その基本的な概念から、デザイン思考やロジカルシンキングとの違い、ビジネスにおけるメリットとデメリット、さらには具体的な実践方法や鍛え方まで、多角的に解説してきました。

改めて要点を振り返ると、アート思考とは「アーティストのように、自分自身の内なる問いを起点として世界を探求し、新たな意味や価値を創造する思考法」です。その本質は、以下の点に集約されます。

- 起点: 他者の課題ではなく、自分の興味・関心・違和感から始まる。

- 目的: 課題解決ではなく、新たな問いや意味の創造、ビジョンの提示を目指す。

- プロセス: 論理的な積み上げではなく、直感と感性を頼りにした自由な探求と表現を重視する。

変化が激しく、将来の予測が困難なVUCAの時代において、過去の成功法則やデータ分析だけでは、企業も個人も生き残ることが難しくなっています。このような時代だからこそ、自分だけの羅針盤を持ち、道なき道を進むためのアート思考が、これからのビジネスパーソンにとって不可欠なスキルとなりつつあります。

アート思考は、ロジカルシンキングやデザイン思考と対立するものではなく、むしろそれらの思考法をより強力にするための土台となる、補完的な関係にあります。アート思考で「WHY(なぜやるのか)」という根源的なビジョンを描き、デザイン思考やロジカルシンキングで「WHAT(何をやるのか)」「HOW(どうやるのか)」を具体化していく。この思考の往復運動こそが、真のイノベーションを生み出す鍵となるでしょう。

アート思考は、決して一部の天才だけのものではありません。日常の中でアートに触れたり、自分の「好き」や「違和感」を大切にしたり、当たり前を疑ってみたりと、日々の小さな習慣の積み重ねによって誰でも鍛えることができます。

この記事が、あなたがアート思考という新たな扉を開き、仕事や人生において、より創造的で豊かな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。まずは身の回りにある「問いの種」を見つけることから、始めてみてはいかがでしょうか。