ビジネスの世界では、競争の激化や市場の成熟化に伴い、自社の提供する価値を客観的に見つめ直し、競争優位性を確立することが不可欠となっています。数ある経営戦略フレームワークの中でも、自社の事業活動を「価値の連鎖」として捉え、強みと弱みを体系的に分析する手法が「バリューチェーン分析」です。

この記事では、バリューチェーン分析の基本的な概念から、その目的、メリット、具体的な実践方法までを網羅的に解説します。さらに、分析をより効果的にするための注意点や、他のフレームワークとの組み合わせ方、分析に役立つツールも紹介します。この記事を通じて、バリューチェーン分析への理解を深め、自社の経営戦略や事業改善に活かすための第一歩を踏み出しましょう。

目次

バリューチェーン分析とは

バリューチェーン分析は、企業の競争優位性を理解し、強化するための強力なフレームワークです。まずは、その基本的な概念と構成要素、そしてよく混同されがちな「サプライチェーン」との違いについて詳しく見ていきましょう。

バリューチェーンの概要

バリューチェーンとは、ハーバード大学経営大学院の教授であるマイケル・E・ポーターが、1985年に出版した著書『競争優位の戦略』の中で提唱した概念です。これは、企業の事業活動を、製品やサービスが顧客に届くまでの「一連の価値(Value)の連鎖(Chain)」として捉える考え方です。

具体的には、原材料の調達から製造、販売、アフターサービスに至るまで、事業に関わる全ての活動を機能ごとに分類します。そして、それぞれの活動が最終的な製品・サービスの価値(顧客が支払う対価)に対して、どのように貢献しているかを分析します。

ここで言う「価値」とは、単に製品の機能や品質だけを指すものではありません。ブランドイメージ、デザイン、顧客サポート、利便性など、顧客がその製品やサービスに対して「お金を払っても良い」と感じるあらゆる要素が含まれます。

企業の売上は、この顧客が感じる価値の総体によって決まります。そして、各活動で発生したコストの合計を差し引いたものが、企業の「マージン(利益)」となります。バリューチェーン分析の根本的な目的は、このマージンを最大化することにあります。そのためには、各活動のコストを削減するか、あるいは各活動が生み出す価値を高めるかの二つのアプローチが考えられます。

市場が成熟し、製品の機能だけでは差別化が難しくなった現代において、バリューチェーン分析の重要性はますます高まっています。顧客ニーズが多様化し、企業間の競争が激化する中で、自社のどの活動が本当の強みであり、どこに改善の余地があるのかを正確に把握することが、持続的な成長の鍵を握っているのです。

例えば、一杯のコーヒーを提供するカフェを考えてみましょう。そのバリューチェーンは、以下のような活動の連鎖で構成されていると捉えられます。

- 購買: 世界中の農園から高品質なコーヒー豆を仕入れる。

- 製造: 仕入れた生豆を、専門の技術で焙煎し、独自のブレンドを作る。

- マーケティング: SNSや雑誌で、こだわりのコーヒーや店舗の雰囲気を発信する。

- 店舗運営: バリスタが顧客の目の前で丁寧にコーヒーを淹れ、心地よい空間を提供する。

- サービス: ポイントカードや会員限定のイベントで、リピーターとの関係を築く。

これらの各活動が、単なる作業ではなく、一杯のコーヒーの「価値」を高めるための重要な要素となっています。バリューチェーン分析は、このように事業活動を分解し、それぞれの価値貢献度を可視化することで、戦略的な意思決定を支援するのです。

バリューチェーンを構成する2つの活動

ポーターは、バリューチェーンを構成する活動を「主活動」と「支援活動」の2種類に大別しました。この分類を理解することが、バリューチェーン分析を正しく行うための第一歩となります。

主活動

主活動とは、製品やサービスが顧客の元に届けられるまでの直接的な価値創造の流れに関わる活動群です。これらは、モノやサービスの物理的な流れに沿っており、以下の5つのカテゴリーに分類されます。

- 購買物流(Inbound Logistics)

原材料や部品の受け入れ、検品、保管、在庫管理など、生産活動に必要なものを外部から調達し、管理する活動全般を指します。例えば、製造業であれば部品や素材の仕入れ、小売業であれば商品の仕入れがこれにあたります。この段階での効率化は、コスト削減やリードタイム短縮に直結します。高品質な原材料を安定的に、かつ低コストで調達できる能力は、企業の競争力を大きく左右します。 - 製造(Operations)

調達した原材料や部品を、最終的な製品やサービスに変換する活動です。機械加工、組み立て、設備のメンテナンス、テストなどが含まれます。製造プロセスの効率性、品質管理の徹底、生産リードタイムの短縮などが、この活動における価値創造のポイントです。柔軟な生産体制を構築し、顧客の多様なニーズに迅速に応えることも、重要な付加価値となります。 - 出荷物流(Outbound Logistics)

完成した製品を保管し、注文に応じて顧客や流通業者へ配送する活動です。製品の梱包、在庫管理、受注処理、輸送手段の選定、配送スケジュールの管理などが含まれます。ECビジネスの拡大に伴い、この出荷物流の重要性は飛躍的に高まっています。迅速かつ正確な配送、丁寧な梱包、追跡可能性の提供などは、顧客満足度を大きく向上させる価値となります。 - 販売・マーケティング(Marketing and Sales)

製品やサービスの存在を顧客に知らせ、購買を促進するための活動です。広告宣伝、販売促進、営業活動、チャネル選定、価格設定、広報活動などがこれにあたります。顧客がどのような価値を求めているかを的確に捉え、製品の魅力を効果的に伝えることが重要です。強力なブランドイメージを構築し、顧客との信頼関係を築くことは、価格競争から脱却するための鍵となります。 - サービス(Service)

製品販売後に提供される、価値を維持・向上させるための活動です。設置、修理、トレーニング、部品供給、問い合わせ対応、返品・交換対応、顧客からのフィードバック収集などが含まれます。サブスクリプションモデルの普及などにより、販売後の顧客との関係性維持がますます重要になっています。手厚いアフターサービスや迅速なトラブル対応は、顧客ロイヤルティを高め、リピート購入や長期的な関係構築に繋がる極めて重要な価値です。

支援活動

支援活動とは、主活動が円滑かつ効率的に行われるように、企業全体を支える間接的な活動群です。これらは特定の主活動に紐づくものではなく、バリューチェーン全体に横断的に影響を与えます。以下の4つのカテゴリーに分類されます。

- 全般管理(Firm Infrastructure)

経営企画、財務、会計、法務、総務、品質管理、情報システム管理など、企業全体のインフラストラクチャーとして機能する活動です。強力なリーダーシップによる明確なビジョン策定、効率的な資金管理、コンプライアンス遵守の徹底、全社的な情報共有システムの整備などが含まれます。健全な経営基盤は、全ての事業活動の土台となり、間接的に競争優位性を支えます。 - 人事・労務管理(Human Resource Management)

従業員の採用、教育・研修、スキル開発、評価、報酬制度の設計、労務管理など、人材に関する全ての活動を指します。優秀な人材を惹きつけ、育成し、その能力を最大限に引き出すことは、あらゆる活動の質を高める上で不可欠です。従業員のモチベーションとエンゲージメントを高める組織文化を醸成することは、イノベーションや生産性向上の源泉となります。 - 技術開発(Technology Development)

製品そのものに関する研究開発(R&D)だけでなく、製造プロセスの改善、業務システムの開発、新しい技術の導入など、企業のノウハウやプロセスに関わる技術的な活動全般を指します。この活動は、主活動の各段階(例:製造技術、マーケティングにおけるデータ分析技術)や、支援活動(例:人事評価システム)にも関連します。他社にはない独自の技術やノウハウを蓄積することは、模倣困難な差別化戦略の核となります。 - 調達活動(Procurement)

主活動の「購買物流」が原材料や部品の調達を指すのに対し、ここでの調達活動はより広範な概念です。原材料だけでなく、機械設備、情報システム、オフィス用品、外部のコンサルティングサービスなど、企業が事業を行う上で必要となるあらゆるモノやサービスを購入する活動を指します。優れた調達能力は、コスト削減だけでなく、高品質な資源へのアクセスを可能にし、企業全体の競争力を向上させます。

これらの主活動と支援活動が相互に連携し、有機的に機能することで、企業全体の価値が創造され、マージンが生まれるのです。

サプライチェーンとの違い

バリューチェーンとよく似た言葉に「サプライチェーン」があります。両者は密接に関連していますが、その目的と対象範囲において明確な違いがあります。この違いを理解することは、それぞれの概念を正しく活用する上で非常に重要です。

サプライチェーン(供給連鎖)は、主に「モノの流れ」に着目した概念です。原材料や部品がサプライヤーから調達され、製造、物流を経て、最終的に顧客の元に製品が届けられるまでの一連の物理的なプロセスを指します。サプライチェーンマネジメント(SCM)の主な目的は、このモノの流れ全体を最適化し、在庫削減、リードタイム短縮、物流コスト削減といった「効率化」を追求することにあります。

一方、バリューチェーンは「価値の流れ」に着目した概念です。モノの流れだけでなく、マーケティング、サービス、人事、技術開発といった、価値創造に関わる全ての企業活動を対象とします。その目的は、単なる効率化に留まらず、各活動でどのように付加価値を生み出し、競合他社に対する「競争優位性」を構築するかを分析することにあります。

以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 観点 | バリューチェーン (Value Chain) | サプライチェーン (Supply Chain) |

|---|---|---|

| 目的 | 競争優位性の構築、付加価値の最大化 | 物流・供給プロセスの効率化、コスト削減 |

| 対象範囲 | 事業活動全体(主活動+支援活動) | 原材料調達から最終消費者までのモノの流れ |

| 視点 | 主に企業内部の価値創造プロセス | 企業間(サプライヤー、メーカー、卸、小売など)の連携 |

| 提唱者 | マイケル・E・ポーター | 特定の提唱者はなく、物流・生産管理の分野で発展 |

簡単に言えば、サプライチェーンはバリューチェーンの一部、特に「購買物流」「製造」「出荷物流」といった主活動の一部と密接に関連する概念と捉えることができます。しかし、バリューチェーンは、それ以外のマーケティングやサービス、さらには全社的な支援活動まで含めて、より広く、戦略的な視点から事業を分析するフレームワークなのです。サプライチェーンが「いかに効率的に届けるか」を問うのに対し、バリューチェーンは「いかに価値あるものを生み出し、届けるか」を問うと言えるでしょう。

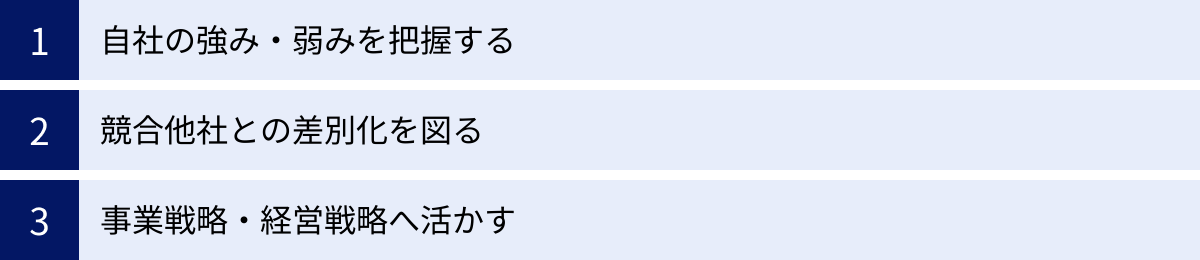

バリューチェーン分析の目的

バリューチェーン分析は、単に自社の活動を分解して図にすること自体が目的ではありません。その分析を通じて、企業の現状を深く理解し、未来に向けた戦略的な示唆を得ることが真の目的です。ここでは、バリューチェーン分析が目指す3つの主要な目的について掘り下げていきます。

自社の強み・弱みを把握する

企業経営において、「自社を客観的に知る」ことは、あらゆる戦略の出発点となります。しかし、「当社の強みは技術力です」「弱みは営業力です」といった漠然とした認識では、具体的なアクションには繋がりません。バリューチェーン分析は、この漠然とした認識を、具体的かつ構造的な理解へと深化させるために非常に有効です。

事業活動を主活動と支援活動、さらにその中の個別のタスクレベルまで細かく分解していくことで、企業のどの機能が、どの程度コストをかけ、どれほどの価値を生み出しているのかを可視化できます。これにより、以下のようなことが明らかになります。

- 強みの源泉の特定:

「技術力が強み」であるならば、それは「技術開発」部門の基礎研究能力の高さによるものなのか、それとも「製造」部門の生産技術の高さによるものなのか、あるいはその両方が高度に連携しているからなのか。このように、強みを生み出している具体的な活動(バリュー・ドライバー)を特定できます。これにより、その強みをさらに伸ばすための的確な投資判断が可能になります。 - 弱みの根本原因の特定:

「利益率が低い」という課題がある場合、その原因が「購買物流」における高コストな原材料調達にあるのか、「製造」プロセスの非効率性にあるのか、「販売・マーケティング」における過大な広告費にあるのか、あるいは「サービス」部門の手厚すぎる無償サポートにあるのか。原因となっている活動を特定することで、的外れな対策を避け、最も効果的な改善策を講じることができます。 - 部門間の貢献度の可視化:

普段はコストセンターとして見られがちな人事部や総務部といった支援活動が、実は従業員の定着率を高め、結果として主活動の生産性向上に大きく貢献している、といった間接的な価値貢献も明らかになります。これにより、全社的な視点から各部門の役割を正当に評価し、組織全体のモチベーション向上に繋げることも可能です。

このように、バリューチェーン分析は、企業という複雑なシステムを解剖し、その内部構造と機能の関係性を明らかにする「解剖図」のような役割を果たします。自社の強みと弱みを活動レベルで具体的に把握することこそ、効果的な戦略立案の第一歩なのです。

競合他社との差別化を図る

市場で勝ち抜くためには、自社のことを知るだけでは不十分です。競合他社がどのような戦略を取り、どのような価値を提供しているかを理解し、それに対して自社がどのように差別化を図るかを考えなければなりません。バリューチェーン分析は、競合他社との比較を通じて、自社のユニークな立ち位置を見つけ出すための強力なレンズとなります。

自社のバリューチェーンと、入手可能な情報から推測した競合他社のバリューチェーンを並べて比較することで、さまざまな戦略的示唆が得られます。ポーターが提唱した3つの基本戦略(コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略)と絡めて考えると、より理解が深まります。

- コストリーダーシップ戦略の追求:

競合他社よりも低いコストで製品やサービスを提供し、価格競争で優位に立つ戦略です。バリューチェーン分析を通じて、自社と競合の各活動におけるコスト構造を比較します。例えば、競合が国内で部品を調達しているのに対し、自社は海外の安価なサプライヤーとの強固なネットワークを持っている(購買物流の強み)、あるいは、競合が人手に頼っている製造プロセスを、自社は高度に自動化している(製造の強み)といった違いを発見できます。バリューチェーン全体にわたってコスト削減の機会を探し、徹底的に効率化を図ることで、コストリーダーシップを確立するための具体的な道筋が見えてきます。 - 差別化戦略の追求:

競合にはない独自の価値を提供し、価格以外の要素で顧客に選ばれる戦略です。バリューチェーンの比較から、競合が手薄にしている活動領域を見つけ出し、そこに自社のリソースを集中させることが有効です。例えば、多くの競合が製品の機能競争に明け暮れている中で、自社は「サービス」活動に注力し、24時間365日の手厚いカスタマーサポート体制を構築する。あるいは、競合がマス広告に頼っているのに対し、自社は「販売・マーケティング」活動において、熱心なファンを育てるコミュニティマーケティングを展開する。このように、バリューチェーンの特定の活動を卓越させることで、他社には真似のできない独自の価値を創造し、強力なブランドを築くことができます。 - 集中戦略の追求:

特定の顧客セグメントや特定の地域、特定の製品ラインに経営資源を集中させ、そのニッチな市場でリーダーを目指す戦略です。バリューチェーン分析は、自社がどの市場セグメントで戦うべきかを見極めるのにも役立ちます。例えば、ある特定の顧客層は、製品の価格よりも、購入後の手厚い「サービス」や迅速な「出荷物流」を重視していることが分かれば、そのニーズに応える形でバリューチェーン全体を最適化することで、そのセグメントにおける圧倒的な地位を築くことが可能になります。

結局のところ、競争戦略とは「何を行うか」と同時に「何を行わないか」を決めることです。バリューチェーン分析は、自社がどの活動に注力し、どの活動は他社に任せる(あるいは平均レベルでよいとする)かというトレードオフの判断を、客観的な分析に基づいて行うことを可能にするのです。

事業戦略・経営戦略へ活かす

バリューチェーン分析の最終的な目的は、分析結果を具体的な事業戦略や経営戦略に落とし込み、企業の持続的な成長を実現することです。分析によって得られた「強み・弱みの把握」と「差別化の方向性」は、未来に向けた企業の羅針盤となります。

- 経営資源の再配分:

分析によって、価値創造への貢献度が高い活動(強み)と、低い活動(弱み)が明確になります。この結果に基づき、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を、より価値の高い活動へと戦略的に再配分することができます。強みである活動には追加投資を行ってさらに強化し、弱みである活動は、改善努力を行うか、場合によってはアウトソーシング(外部委託)や事業売却といった大胆な判断も可能になります。こうしたデータに基づいたリソース配分は、企業の収益性を大きく改善させる可能性があります。 - 事業ポートフォリオの最適化:

バリューチェーン分析は、個別の事業だけでなく、複数の事業を抱える企業全体の戦略立案にも応用できます。各事業のバリューチェーンを分析し、その収益性や競争優位性を評価することで、事業ポートフォリオ全体を見直すことができます。例えば、ある事業の強み(例:強力な販売網)を、他の事業に横展開できないか検討する(シナジーの創出)。あるいは、分析の結果、将来性が見込めないと判断した不採算事業からは撤退し、そこで使われていた経営資源を成長事業に集中させる、といった全社的な意思決定の根拠となります。 - 新規事業開発やM&A戦略への応用:

バリューチェーン分析は、既存事業の改善だけでなく、新たな成長機会の発見にも繋がります。自社のバリューチェーンの中に、新たなサービスを追加できる余地はないか(例:製造ノウハウを活かしたコンサルティング事業の開始)。また、自社のバリューチェーンに欠けている機能(弱み)を補完するために、その機能を持つ企業を買収(M&A)するという戦略も考えられます。逆に、自社の強みを高く評価してくれる企業に事業を売却することも選択肢の一つです。バリューチェーンという共通の物差しで自社と他社を評価することで、M&Aやアライアンスの戦略的な妥当性を判断しやすくなります。

このように、バリューチェーン分析は、日々の業務改善レベルから、事業の方向性を決定する経営レベルまで、あらゆる階層の意思決定に深く関わる重要なプロセスです。現状分析に留まらず、未来を創造するための戦略的な思考を促すことが、この分析の最も重要な目的なのです。

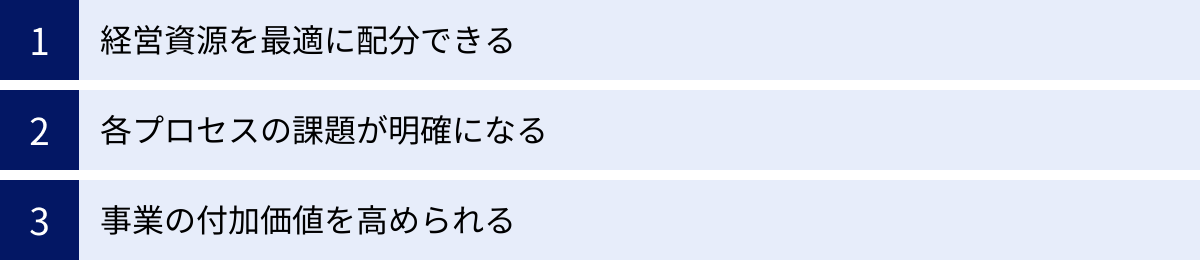

バリューチェーン分析のメリット

バリューチェーン分析を適切に行うことで、企業は多くの具体的なメリットを得ることができます。ここでは、分析によってもたらされる3つの主要なメリットに焦点を当て、それぞれがどのように企業の競争力向上に繋がるのかを詳しく解説します。

経営資源を最適に配分できる

企業が持つ経営資源、すなわちヒト(人材)、モノ(設備・資産)、カネ(資金)、情報(ノウハウ・データ)は有限です。これらの限られた資源をいかに効果的に活用するかは、経営の根幹をなす課題です。バリューチェーン分析は、この資源配分の意思決定を、勘や経験則から、データに基づいた合理的なものへと転換させる上で絶大な効果を発揮します。

通常、企業の予算配分は、過去の実績や各部門の声の大きさに左右されがちです。しかし、バリューチェーン分析を行うと、どの活動がどれだけコストを消費し、どれだけ顧客価値と利益(マージン)の創出に貢献しているかが可視化されます。この「コスト」と「価値貢献度」を天秤にかけることで、資源配分の費用対効果を客観的に評価できるようになります。

例えば、以下のような発見があるかもしれません。

- 過剰投資の発見: 多額の予算を投じている派手なマーケティングキャンペーンが、実は新規顧客獲得にほとんど繋がっておらず、むしろ地道なアフターサービスの方が顧客満足度とリピート率向上に大きく貢献していることが判明する。この場合、マーケティング予算の一部をサービス部門の体制強化に振り分ける、という判断ができます。

- 過小評価されていた活動の再評価: 従来は単なるコストセンターと見なされていた人事部門の研修プログラムが、従業員のスキルを大幅に向上させ、製造部門の生産性向上や不良品率低下に大きく寄与していることがデータで示される。これにより、人事部門への投資を強化し、全社的な人材育成を戦略の柱に据える、といった意思決定が可能になります。

- アウトソーシングの合理的な判断: 自社で行っている出荷物流のコストが、専門の外部業者に委託するよりも大幅に高い上に、配送品質も劣っていることが明らかになる。この場合、自社の資源をより付加価値の高いコア業務(製品開発やマーケティングなど)に集中させるため、物流をアウトソースするという戦略的な選択ができます。

このように、バリューチェーン分析は、各活動のパフォーマンスを統一された尺度で評価し、比較することを可能にします。これにより、企業全体の利益を最大化するという視点から、最も効果的な資源配分、すなわち「選択と集中」を実践できるのです。これは、リソースが限られている中小企業にとっては特に重要なメリットと言えるでしょう。

各プロセスの課題が明確になる

多くの企業が「売上が伸び悩んでいる」「顧客満足度が低い」「利益率が改善しない」といった漠然とした問題を抱えています。しかし、問題が漠然としていると、打ち手もまた曖昧になりがちです。バリューチェーン分析の大きなメリットの一つは、こうした漠然とした全社的な課題を、具体的な活動レベルの問題へと分解し、真の原因を特定できる点にあります。

事業プロセスを「購買物流 → 製造 → 出荷物流 → マーケティング → サービス」といった連鎖として捉えることで、プロセス全体の流れを阻害している「ボトルネック」がどこにあるのかを発見しやすくなります。

- ボトルネックの特定: 例えば、「納期遅延が多発している」という課題があったとします。バリューチェーン分析を行うと、その原因が「製造」部門の生産能力不足にあるのか、「購買物流」での部品調達の遅れにあるのか、あるいは「出荷物流」の配送プロセスの非効率さにあるのかを切り分けて特定できます。原因が特定できれば、「生産設備の増強」「サプライヤーの見直し」「配送システムの導入」といった具体的な解決策を検討できます。

- 部門間の連携不全の可視化: バリューチェーンは、各活動が独立して存在するのではなく、相互に連携して価値を生み出すことを示しています。分析を通じて、この連携がうまくいっていない箇所、すなわち「部門の壁」による弊害が明らかになります。

- 営業部門と開発部門: 営業部門が掴んだ最新の顧客ニーズが、開発部門に適切にフィードバックされず、市場の求めるものとズレた製品が開発されている。

- 製造部門とマーケティング部門: 製造部門がコスト削減のために製品の仕様を変更したことが、マーケティング部門に共有されず、古い情報のまま広告を打ち続けて顧客からクレームが来る。

- サービス部門と全部門: サービス部門に集まる顧客からの貴重な不満や要望が、製品改善やマーケティング戦略に活かされていない。

これらの課題は、各部門が部分最適に陥っている場合に頻繁に発生します。バリューチェーン分析は、全社的な視点から事業プロセス全体を俯瞰し、部分最適の罠から脱却するための共通言語として機能します。課題が具体的かつ構造的に把握できることで、関係部門を巻き込んだ効果的な改善活動へと繋げることができるのです。

事業の付加価値を高められる

バリューチェーン分析の最終的なゴールは、企業の利益(マージン)を最大化することです。そして、その利益は「顧客が感じる価値」から「活動にかかったコスト」を差し引いたものです。したがって、利益を最大化するには、「コストを下げる」か「価値を上げる」かの2つのアプローチがあります。バリューチェーン分析は、この両面から事業の付加価値を高めるための具体的なヒントを与えてくれます。

- コスト削減による価値向上:

各活動にかかっているコストを精査し、無駄や非効率な部分を特定します。そして、その活動を効率化したり、やり方を変えたり、あるいは前述のようにアウトソースしたりすることで、コストを削減します。重要なのは、価値を下げずにコストを下げることです。例えば、顧客価値に直接影響しない管理業務のプロセスをRPA(Robotic Process Automation)で自動化したり、複数のサプライヤーに相見積もりを取って調達コストを最適化したりすることが挙げられます。削減できたコストは、そのまま利益の増加に繋がります。 - 価値の創造・強化による価値向上:

こちらは、コストをかけてでも顧客が感じる価値を向上させ、より高い価格で製品やサービスを受け入れてもらうアプローチです。- 強みの強化: バリューチェーン分析で特定した自社の強み(例:優れたデザイン能力)に、さらにリソースを投入して磨きをかけ、他社が追随できないレベルにまで高めます。

- 新たな価値の付加: これまであまり意識されていなかった活動に、新たな価値を見出すことも可能です。例えば、単なる「出荷物流」を、美しい梱包や手書きのメッセージカードを添えることで「感動的な開封体験(Unboxing Experience)」という新たな価値に変える。あるいは、単なる「サービス」の問い合わせ対応を、顧客との対話を通じて次の製品開発のヒントを得る「価値共創の場」と位置づける、といった取り組みです。

- バリューチェーンの再構築:

最もダイナミックなアプローチは、既存のバリューチェーンの枠組み自体を組み替えてしまうことです。例えば、従来は「製造 → 販売」という流れだったものを、顧客から注文を受けてから製造する「受注生産(BTO)」モデルに変えることで、在庫リスクをなくし、顧客の個別ニーズに応えるという新たな価値を提供できます。また、IT技術を活用して、従来は必須だった物理的な店舗(販売)という活動をなくし、オンライン直販に切り替えることで、中間マージンを削減し、その分を価格や製品開発に還元することも、バリューチェーンの再構築の一例です。

これらのメリットは相互に関連しています。課題が明確になるからこそ、経営資源を最適に配分でき、その結果として事業の付加価値が高まるのです。バリューチェーン分析は、企業が自らの事業を深く理解し、継続的に改善・革新していくための強力なサイクルを生み出すきっかけとなるのです。

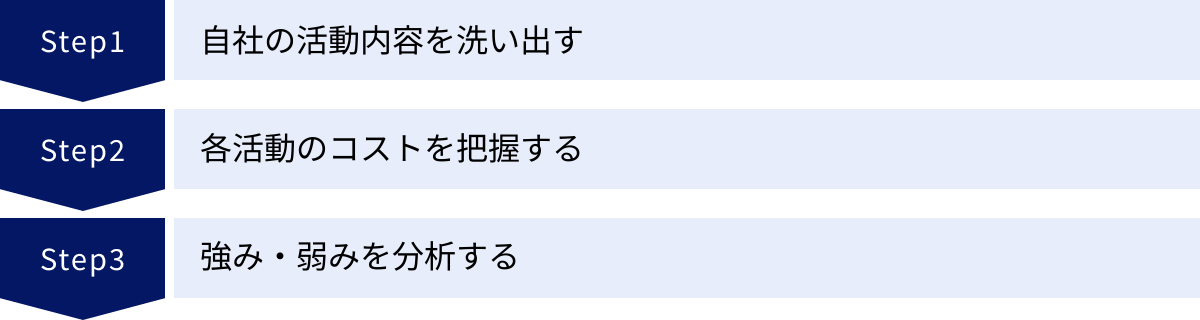

バリューチェーン分析のやり方【3ステップ】

バリューチェーン分析は、理論を理解するだけでなく、実際に手を動かして実践することが重要です。ここでは、分析を具体的かつ効果的に進めるための3つのステップを、順を追って詳しく解説します。

① 自社の活動内容を洗い出す

バリューチェーン分析の最初のステップであり、最も基本となるのが、自社の事業活動を漏れなく、かつ具体的に洗い出す作業です。この洗い出しの精度が、後続の分析の質を大きく左右します。

まず、ポーターのフレームワークに従い、自社の活動を「主活動」と「支援活動」に大きく分類します。

- 主活動: 購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケティング、サービス

- 支援活動: 全般管理、人事・労務管理、技術開発、調達活動

次に、これらの大きなカテゴリーの中に、自社が実際に行っている具体的な業務をリストアップしていきます。このとき、「マーケティング」や「製造」といった大きな括りのままでは不十分です。できるだけ細かい粒度で活動を分解することが、後の分析を容易にするための鍵となります。

洗い出しを成功させるためのポイント:

- 部門横断のチームで取り組む:

分析は、経営企画部などの特定部署だけで行うべきではありません。各活動の現場を最もよく知る担当者を巻き込み、部門横下でプロジェクトチームを組成することが不可欠です。営業、製造、開発、人事、経理など、さまざまな視点から意見を出し合うことで、見落としがなくなり、実態に即した活動リストが作成できます。 - 既存の資料を活用する:

ゼロから全てを思い出すのは大変です。業務フロー図、組織図、部門ごとの業務マニュアル、プロジェクトの計画書など、社内に存在する資料を参考にすることで、効率的に活動を洗い出すことができます。 - 思い込みを捨てる:

「うちの会社はこうだ」という先入観や固定観念は、正確な分析の妨げになります。特に、公式な業務分掌には書かれていない非公式な活動や、部門間で押し付け合いになっているようなグレーな業務も、重要な分析対象です。客観的な事実を一つひとつ拾い上げる姿勢が求められます。

【架空のD2Cアパレル企業の洗い出し例】

| 大分類 | 中分類 | 具体的な活動内容 |

|---|---|---|

| 主活動 | 購買物流 | ・海外デザイナーとのデザイン交渉 ・生地や付属品(ボタン、ジッパー等)のサプライヤー選定・発注 ・生地の受け入れ、検品、倉庫での保管 |

| 製造 | ・提携縫製工場への生産指示 ・サンプルの品質チェックと修正指示 ・完成品の検品、タグ付け |

|

| 出荷物流 | ・自社倉庫での商品保管、在庫管理 ・ECサイトからの受注データ処理 ・商品のピッキング、梱包 ・配送業者への引き渡し、発送管理 |

|

| 販売・マーケティング | ・ECサイトの構築・運営 ・新商品の撮影、Webページ作成 ・SNS(Instagram, X)での情報発信、インフルエンサー施策 ・Web広告の出稿・運用 ・ポップアップストアの企画・運営 |

|

| サービス | ・顧客からの問い合わせ対応(メール、チャット) ・サイズ交換、返品・返金処理 ・購入者レビューの収集とサイトへの掲載 |

|

| 支援活動 | 全般管理 | ・事業計画の策定、予実管理 ・資金調達、経理処理 ・ECシステムの保守・運用管理 |

| 人事・労務管理 | ・従業員の採用、評価、労務管理 ・外部スタッフ(カメラマン、モデル等)との契約管理 |

|

| 技術開発 | ・市場トレンドの分析、次シーズンの商品コンセプト企画 ・新しい素材や縫製技術の調査・研究 |

|

| 調達活動 | ・オフィス備品やPCの購入 ・倉庫やオフィスの賃貸契約管理 ・広告代理店やコンサルティング会社との契約 |

このように、具体的なアクションレベルまで活動を分解することで、次のステップであるコスト分析が格段に行いやすくなります。

② 各活動のコストを把握する

活動の洗い出しが完了したら、次のステップは、洗い出した個々の活動にどれだけのコストがかかっているかを把握することです。このステップは、バリューチェーン分析における実務上の大きなハードルの一つですが、ここを乗り越えることで分析の精度が飛躍的に高まります。

コストを把握する目的は、単に「どこにお金がかかっているか」を知るだけでなく、「そのコストがどれだけの価値を生んでいるか」を評価するための土台を作ることです。

コスト把握の難しさと対処法:

企業の会計システムは、通常、勘定科目(例:人件費、地代家賃、広告宣伝費)ごとにコストを管理しており、バリューチェーンの活動単位では管理されていません。例えば、「人件費」という一つの勘定科目には、製造スタッフの給与も、営業スタッフの給与も、経理スタッフの給与も全て含まれています。

そのため、会計データを活動ごとに「按分(あんぶん)」する作業が必要になります。このときに役立つのが、ABC(Activity-Based Costing:活動基準原価計算)という考え方です。これは、製品やサービスではなく、「活動(Activity)」を基準にコストを計算する手法です。

具体的なコスト把握の手順:

- 直接費の割り当て:

特定の活動に直接紐づけられるコストを割り当てます。例えば、「Web広告の出稿・運用」活動には「広告宣伝費」、「生地のサプライヤーへの発注」活動には「材料費」が直接対応します。これは比較的簡単です。 - 間接費の按分:

複数の活動にまたがるコスト(間接費)を、適切な基準で按分します。- 人件費: 各活動に従事している従業員の工数(時間)に応じて按分するのが一般的です。従業員へのアンケートや業務日報などを元に、「Aさんは業務時間の60%を製造、40%を検品に使っている」といったデータを収集し、給与を按分します。

- 地代家賃・減価償却費: 活動が行われているスペースの面積比や、使用している設備の占有率などに応じて按分します。

- その他共通費: 全般管理費などの共通コストは、売上高比や人員比など、実態に合わせて最も合理的だと思われる基準で各活動に配賦します。

完璧を目指さないことも重要:

ABCを厳密に行うのは非常に手間がかかります。最初は、完璧な数値を求めることに固執せず、まずは大まかな金額や工数(人員数 × 時間)からでも把握を始めることが重要です。まずはコスト構造の全体像を掴み、特に大きい割合を占めるコストから精査していくのが現実的なアプローチです。このプロセスを通じて、自社のビジネスがどのようなコスト構造で成り立っているのかを深く理解することができます。

③ 強み・弱みを分析する

活動のリストとそれぞれのコストが明らかになったら、いよいよ分析の核心である「強み(Value Driver)・弱み」の特定に進みます。このステップでは、ステップ①と②で可視化したデータを多角的な視点から評価し、戦略的な示唆を導き出します。

評価を行う際の主な切り口は以下の通りです。

- コストの視点(効率性):

- 競合比較: 自社の各活動のコストは、競合他社と比較して高いか、低いか?(競合の正確なコストを知るのは難しいため、業界平均や公開情報から推測します)

- コスト構造: 売上高に占める各活動のコストの割合は適切か?特にコストが高い活動はどこか、その原因は何か?

- 付加価値の視点(有効性):

- 顧客価値への貢献: その活動は、顧客が最終的に支払う価格(価値)に対して、どの程度貢献しているか?顧客は、その活動に対してお金を払う価値があると感じているか?(顧客アンケート、NPS、インタビューなどの定性・定量データが役立ちます)

- 差別化要因: その活動は、競合他社に対する差別化に繋がっているか?他社にはないユニークな価値を生み出しているか?

- 連携の視点(連動性):

- プロセス間の連携: 活動と活動の間の連携はスムーズか?情報の伝達やモノの受け渡しに遅延や手戻り(ボトルネック)は発生していないか?

- 主活動と支援活動の連携: 人事や技術開発といった支援活動は、主活動のパフォーマンス向上に効果的に貢献しているか?

これらの視点を組み合わせて、各活動を評価していきます。例えば、ある活動が「コストは高いが、顧客価値への貢献も非常に高く、競合に対する強力な差別化要因となっている」のであれば、それは紛れもなく自社の「強み」です。このような活動には、さらに投資を行って強化していくべきです。

逆に、「コストは高いにもかかわらず、顧客価値への貢献は低く、競合と比べても見劣りする」活動は「弱み」です。このような活動は、抜本的な改善、プロセスの見直し、あるいはアウトソーシングの検討対象となります。

この分析プロセスを通じて、「どの活動を強化し(Invest)」「どの活動を改善し(Improve)」「どの活動から撤退・外部委託するか(Outsource)」という戦略的な意思決定を行うことが、バリューチェーン分析の最終的なアウトプットとなります。この判断こそが、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための道筋を示すのです。

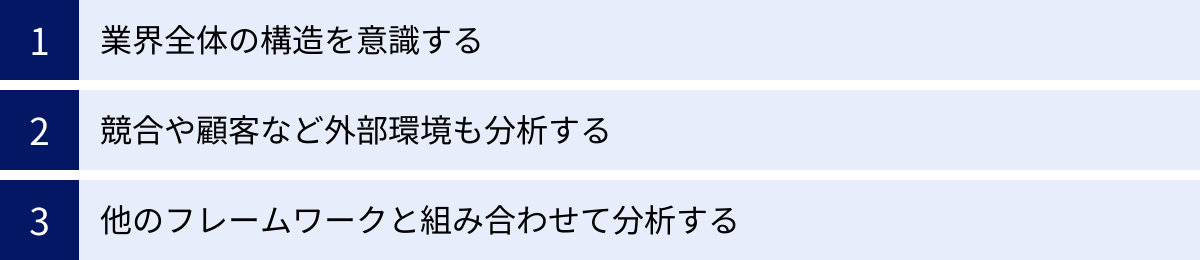

バリューチェーン分析を行う際の注意点

バリューチェーン分析は非常に強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点を念頭に置く必要があります。分析を内向きで自己満足的なものに終わらせず、真に戦略的な洞察を得るために、以下の3つのポイントを意識しましょう。

業界全体の構造を意識する

バリューチェーン分析は、主に自社の内部プロセスに焦点を当てるフレームワークです。しかし、自社を孤立した存在として捉えるのではなく、より大きな「業界のバリューチェーン(バリューシステム)」の一部として認識することが極めて重要です。

マイケル・E・ポーターは、この業界全体の価値の連鎖を「バリューシステム」と呼びました。これは、原材料や部品を供給する「サプライヤーのバリューチェーン」から、「自社のバリューチェーン」、そして製品を顧客に届ける「チャネル(卸売業者、小売業者など)のバリューチェーン」、さらには最終的な「買い手(顧客)のバリューチェーン」へと続く、一連の価値創造の流れ全体を指します。

この広い視野を持つことには、以下のような意味があります。

- 制約条件の理解:

自社内でどれだけ生産プロセスを効率化しても、上流であるサプライヤーからの部品供給が不安定であれば、安定した生産は望めません。同様に、下流である販売チャネル(小売店など)の販売力が弱かったり、ブランドイメージを損なうような売り方をしていたりすれば、自社製品の価値は顧客に正しく伝わりません。自社のパフォーマンスは、自社単独で完結するのではなく、バリューシステム全体の中に存在する制約条件に大きく影響されることを理解する必要があります。 - 新たな価値創造の機会発見:

分析の対象を業界全体に広げることで、新たなビジネスチャンスが見えてくることがあります。- 上流への展開: サプライヤーとの連携を強化し、共同で部品開発を行ったり、あるいはサプライヤーを買収して内製化したりすることで、より安定的で高品質な調達を実現できないか。

- 下流への展開: 従来は卸売業者に任せていた販売を、自社で直営店やECサイトを展開する(D2C:Direct to Consumer)ことで、顧客との直接的な接点を持ち、ブランドコントロールを強化し、中間マージンを削減できないか。

- 業界構造の変革: IT技術などを活用し、業界の既存のバリューシステムそのものを破壊・再構築するような革新的なビジネスモデル(ディスラプション)を生み出せないか。

自社のバリューチェーン分析を行う際には、常に「自社の上流には誰がいて、どのような活動をしているのか」「下流には誰がいて、自社の価値をどう伝えているのか」という視点を忘れないようにしましょう。自社の最適化だけでなく、業界全体の非効率を解消することに、大きな競争優位の源泉が眠っている可能性があります。

競合や顧客など外部環境も分析する

バリューチェーン分析は内部環境分析のフレームワークですが、その分析結果に意味を与えるのは、外部環境との比較や関連付けです。自社の活動を評価する際の「物差し」は、社内ではなく社外、すなわち競合と顧客に求めなければなりません。

- 競合分析の重要性:

自社の「強み」「弱み」は、絶対的なものではなく、常に相対的なものです。例えば、自社の製品開発リードタイムが6ヶ月であったとしても、それが強みなのか弱みなのかは、競合他社のリードタイムと比較しなければ判断できません。競合が3ヶ月で開発しているのであれば、それは弱みです。

競合他社のバリューチェーンを、公開情報(ウェブサイト、IR情報、業界レポート、製品レビューなど)から可能な限り推測し、自社のものと比較検討することが不可欠です。- 競合はどの活動に注力しているか?(例:広告宣伝費が多い、研究開発投資が活発など)

- 競合のコスト構造はどうなっていると推測されるか?

- 競合が提供している価値(製品、サービス、ブランド)の源泉は、どの活動にあると考えられるか?

こうした比較を通じて、自社が戦うべき土俵と、避けるべき土俵が明確になります。

- 顧客分析の重要性:

企業が「これは我々の強みだ」と考えている活動が、必ずしも顧客にとって価値があるとは限りません。むしろ、過剰品質や不要な機能になっている可能性もあります。価値を定義するのは企業ではなく、あくまで顧客です。

したがって、バリューチェーンの各活動が、顧客にとって本当に意味のある価値を生み出しているのかを常に問い直す必要があります。- 顧客アンケートやインタビューを通じて、顧客が自社製品・サービスのどこに価値を感じ、どこに不満を持っているのかを直接聞く。

- NPS(ネット・プロモーター・スコア)などの指標を用いて、顧客ロイヤルティを測定し、その要因を分析する。

- 顧客が購入を決定する際の比較検討プロセスを理解し、どの活動が購買意思決定(KBF:Key Buying Factor)に影響を与えているかを分析する。

例えば、企業側が多大なコストをかけている「最新技術の搭載」よりも、顧客は「故障しない信頼性」や「分かりやすい操作性」の方をはるかに高く評価しているかもしれません。顧客の視点を欠いたバリューチェーン分析は、独りよがりな戦略を導き出す危険性があります。

他のフレームワークと組み合わせて分析する

バリューチェーン分析は万能のツールではありません。内部環境、特に「活動」の側面に特化した分析手法です。そのため、より立体的で精度の高い戦略を立案するためには、他の経営戦略フレームワークと組み合わせて、分析を補完し合うことが非常に有効です。

バリューチェーン分析は、他の多くのフレームワークと相性が良く、ハブのような役割を果たすことができます。

- 内部環境分析の深化:

- VRIO分析: バリューチェーン分析で特定した「強み」が、本当に持続的な競争優位性を持つのかを評価するために使います。その強みは、Value(経済的価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織)の4つの観点を満たしているかを検証します。

- 外部環境分析との連携:

- PEST分析: 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)といったマクロ環境の変化が、自社のバリューチェーンの各活動にどのような影響(機会や脅威)を与えるかを予測します。

- 5フォース分析: 業界の競争構造(新規参入の脅威、代替品の脅威、売り手の交渉力、買い手の交渉力、競合との敵対関係)を分析し、その業界で成功するためにバリューチェーンのどの部分を強化すべきかを判断します。

- 3C分析: 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から分析します。このうち「自社(Company)」の分析において、バリューチェーン分析を用いることで、解像度の高い自己分析が可能になります。

- 戦略立案への統合:

- SWOT分析: 最も代表的な組み合わせです。バリューチェーン分析やVRIO分析の結果を「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」に、PEST分析や5フォース分析の結果を「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」に整理します。そして、これらの要素を掛け合わせる(クロスSWOT分析)ことで、「強みを活かして機会を掴む戦略」や「弱みを克服して脅威を回避する戦略」といった、具体的な戦略オプションを導き出すことができます。

これらのフレームワークは、それぞれ目的や分析のスコープが異なります。一つのフレームワークの分析結果に固執するのではなく、複数の視点から自社と事業環境を照らし合わせることで、より本質的な課題や機会を発見し、偏りのないバランスの取れた戦略を構築できるようになります。

バリューチェーン分析と相性の良いフレームワーク

前述の通り、バリューチェーン分析は他のフレームワークと組み合わせることで、その真価を最大限に発揮します。ここでは、特に相性が良く、連携させることで分析の深みと戦略の精度を格段に高めることができる5つの代表的なフレームワークについて、それぞれの概要と連携方法を具体的に解説します。

| フレームワーク | 主な目的 | 分析対象 | バリューチェーン分析との連携 |

|---|---|---|---|

| VRIO分析 | 経営資源の競争優位性を評価 | 内部環境(ヒト・モノ・カネ・情報・組織) | バリューチェーンで特定した強みが持続的な競争優位性を持つか評価する |

| SWOT分析 | 戦略立案のための現状分析 | 内部環境(強み・弱み)+外部環境(機会・脅威) | バリューチェーン分析の結果をS・Wに、PEST/5F分析の結果をO・Tに整理し統合する |

| 3C分析 | 事業成功要因(KSF)の特定 | 顧客(Customer), 競合(Competitor), 自社(Company) | 自社(Company)分析の核としてバリューチェーン分析を活用する |

| 5フォース分析 | 業界の収益性を分析 | 外部環境(業界構造) | 業界の競争要因を理解し、バリューチェーンのどこを強化すべきかを判断する |

| PEST分析 | マクロ環境の変化を分析 | 外部環境(政治・経済・社会・技術) | マクロな変化が自社のバリューチェーンに与える影響を予測し備える |

VRIO分析

VRIO(ヴリオ)分析は、経営学者のジェイ・B・バーニーが提唱した、企業の経営資源が持続的な競争優位性(SCA: Sustainable Competitive Advantage)の源泉となるかを評価するためのフレームワークです。バリューチェーン分析で特定した「強み」が、単なる一時的なものなのか、それとも長期的に企業の支えとなる本質的なものなのかを見極めるのに役立ちます。

VRIOは、以下の4つの問いで構成されています。

- Value(経済的価値): その経営資源(またはケイパビリティ)は、外部環境の機会を活かしたり、脅威を無力化したりするのに役立つか?

- Rarity(希少性): その経営資源を保有している競合他社は少ないか?

- Imitability(模倣困難性): その経営資源を競合他社が模倣しようとした場合、多大なコストや時間がかかるか?

- Organization(組織): その経営資源を十分に活用するための組織的な方針や手続きが整備されているか?

【連携方法】

バリューチェーン分析で「当社の強みは、独自の製造プロセスにある」と特定したとします。この「独自の製造プロセス」という強みに対して、VRIO分析を適用します。

- Value: このプロセスは、コスト削減や品質向上に繋がり、顧客価値を高めているか? → Yes

- Rarity: このプロセスを導入している競合はいるか? → No

- Imitability: 競合がこのプロセスを真似するのは難しいか?(例:特許で保護されている、長年の経験からくる暗黙知が必要、特殊な設備が必要など) → Yes

- Organization: このプロセスを維持・改善するための人材育成や品質管理体制は整っているか? → Yes

全てにYesと答えられれば、この「独自の製造プロセス」は持続的な競争優位性の源泉であると結論づけられます。もしImitability(模倣困難性)がNoであれば、それは「一時的な競争優位性」に過ぎず、いずれ競合に追いつかれることを意味します。VRIO分析は、バリューチェーン分析で見つけた強みに優先順位をつけ、重点的に投資すべき領域を特定するための強力なフィルターとなります。

SWOT分析

SWOT(スウォット)分析は、内部環境である「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」と、外部環境である「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの要素をマトリクスに整理し、事業環境を総合的に評価する最もポピュラーなフレームワークの一つです。

【連携方法】

SWOT分析は、他の分析フレームワークの結果を統合し、戦略を立案するためのハブとして機能します。バリューチェーン分析との連携は非常にシンプルかつ強力です。

- S(強み)とW(弱み)のインプット:

バリューチェーン分析によって特定された「強み」と「弱み」を、そのままSWOT分析のSとWの項目に落とし込みます。 これにより、漠然とした強み・弱みではなく、「製造プロセスの効率性の高さ(強み)」や「アフターサービス体制の脆弱さ(弱み)」といった、活動レベルの具体的な内容で内部環境を整理できます。 - O(機会)とT(脅威)のインプット:

後述するPEST分析や5フォース分析、3C分析などで特定した外部環境の要因を、OとTの項目に整理します。 - クロスSWOT分析による戦略立案:

整理した4つの要素を掛け合わせることで、具体的な戦略オプションを導き出します。- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する。

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みで、外部の脅威を克服・回避する。

- 弱み × 機会(改善戦略): 市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服・改善する。

- 弱み × 脅威(防衛/撤退戦略): 最悪の事態を避けるため、事業の縮小や撤退を検討する。

バリューチェーン分析がSWOT分析のインプットの質を高め、SWOT分析がバリューチェーン分析の結果を戦略へと昇華させるという、理想的な補完関係にあります。

3C分析

3C分析は、事業を成功に導くための主要な要因(KSF: Key Success Factor)を特定するために用いられるフレームワークです。以下の3つの「C」について分析を行います。

- Customer(市場・顧客): 市場規模や成長性、顧客のニーズや購買行動はどうか?

- Competitor(競合): 競合の数や戦略、経営資源、強み・弱みは何か?

- Company(自社): 自社の経営資源や戦略、強み・弱みは何か?

【連携方法】

3C分析における「Company(自社)」の分析を行う際に、バリューチェーン分析が極めて有効なツールとなります。 3C分析では、顧客と競合の分析を通じて「この市場で成功するためには、どのような要素(KSF)が重要か」を明らかにします。例えば、「高品質な製品を、迅速に届けること」がKSFだと判明したとします。

次に、バリューチェーン分析を用いて、自社がそのKSFに対してどれだけ対応できているかを評価します。「高品質な製品」という点では「製造」活動の能力を、「迅速に届ける」という点では「出荷物流」活動の能力をそれぞれ分析し、競合と比較して優れているか、劣っているかを判断します。もし劣っているのであれば、その活動の強化が最優先課題となります。このように、3C分析で戦うべきポイント(KSF)を定め、バリューチェーン分析で自社の現状と課題を具体化するという流れで連携させます。

5フォース分析

5フォース分析は、マイケル・E・ポーターが提唱した、業界の構造と収益性を分析するためのフレームワークです。「フォース(Force)」とは「脅威」や「圧力」を意味し、以下の5つの力が業界の収益性を決定すると考えます。

- 新規参入の脅威: 新しい競合がどれくらい参入しやすいか。

- 代替品の脅威: 自社製品・サービスの代わりになるものが存在するか。

- 売り手の交渉力: サプライヤー(部品や原材料の供給元)の力が強いか。

- 買い手の交渉力: 顧客の力が強いか。

- 既存競合他社との敵対関係: 業界内の競争がどれくらい激しいか。

【連携方法】

5フォース分析は、自社が置かれている業界の「ゲームのルール」を理解するために役立ちます。この分析結果は、バリューチェーンのどの部分を強化すれば、これらの圧力に対抗できるかを考えるための指針となります。

- 買い手の交渉力が強い場合: 顧客は価格に敏感で、簡単に他社に乗り換えることができます。この圧力に対抗するには、価格以外の価値を提供する必要があります。バリューチェーンの「サービス」活動を強化して手厚いサポートを提供したり、「技術開発」で他社にはない独自機能を追加したりすることで、差別化を図る戦略が考えられます。

- 新規参入の脅威が高い場合: 参入障壁が低く、新しい競合が次々と現れる業界です。この場合、「販売・マーケティング」活動で強力なブランドを構築したり、「調達活動」で規模の経済を働かせてコスト優位性を築いたりすることで、新規参入者が容易に真似できない障壁を築くことが重要です。

このように、5フォース分析で業界の構造的な課題を特定し、その課題を克服するためにバリューチェーン上のどの活動をテコ入れすべきかを検討するという形で連携します。

PEST分析

PEST分析は、企業を取り巻くマクロ環境(直接コントロールできない大きな外部環境)の変化を分析するためのフレームワークです。以下の4つの頭文字を取っています。

- Politics(政治): 法改正、税制、規制緩和・強化、政権交代など。

- Economy(経済): 経済成長率、金利、為替レート、物価変動など。

- Society(社会): 人口動態、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、環境意識の高まりなど。

- Technology(技術): 新技術の登場、イノベーション、技術の陳腐化など。

【連携方法】

PEST分析で捉えたマクロ環境の変化は、将来的に自社のバリューチェーンにどのような影響を与えるかを予測するために用います。これは、将来のリスクに備え、新たな機会を捉えるための未来志向の分析です。

- P(政治): 環境規制が強化される(例:CO2排出規制)→「製造」プロセスや「購買物流」での対応が必要になる。

- E(経済): 新興国の経済成長により人件費が高騰する→海外の「製造」拠点や「調達」先の見直しが必要になる。

- S(社会): 健康志向の高まり、働く女性の増加→「技術開発」で新しいコンセプトの商品を企画したり、「販売・マーケティング」で訴求方法を変更したりする必要がある。

- T(技術): AIやIoT技術が進化する→「製造」の自動化や、「サービス」でのリモートメンテナンスなど、バリューチェーン全体に革新をもたらす可能性がある。

このように、PEST分析で未来の潮流を読み解き、その変化が自社のバリューチェーンの各活動に及ぼす「機会」と「脅威」を洗い出すことで、先を見越した戦略的な準備を行うことができます。

バリューチェーン分析に役立つ作図ツール3選

バリューチェーン分析では、洗い出した活動を視覚的に分かりやすく図にまとめることが、関係者との共通認識を形成し、分析を深める上で非常に重要です。手書きやExcel、PowerPointでも作成可能ですが、専用の作図ツールを使えば、より効率的かつ綺麗に、共同作業もスムーズに行えます。ここでは、バリューチェーン分析の図を作成するのにおすすめのツールを3つ紹介します。

① Lucidchart

Lucidchart(ルシッドチャート)は、世界中の多くのユーザーに利用されている、クラウドベースのビジュアルワークスペースです。直感的な操作性と豊富な機能で、バリューチェーン分析図をはじめ、フローチャート、組織図、ワイヤーフレームなど、あらゆる図を簡単に作成できます。

【主な特徴】

- 豊富なテンプレートと図形ライブラリ: バリューチェーン分析専用のテンプレートも用意されており、ゼロから作図する手間を省けます。主活動や支援活動を表す図形をドラッグ&ドロップするだけで、見栄えの良い図がスピーディに完成します。

- リアルタイム共同編集: クラウドベースであるため、複数のメンバーが同時に同じ図を編集できます。コメント機能やチャット機能もあり、リモート環境でもチームで議論しながら分析を進めるのに最適です。

- 強力な連携機能: Google Workspace(Google ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート等)、Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, Teams等)、Slack、Jiraなど、多くのビジネスツールとシームレスに連携できます。作成した図を他のドキュメントに簡単に埋め込めるため、レポート作成も効率化します。

- データ連携: CSVやExcel、Googleスプレッドシートのデータをインポートし、図形に自動的に反映させることが可能です。各活動のコストやKPIなどの数値を、図と連動させて管理できます。

【料金プラン】

無料プラン、個人向けの有料プラン、チームや企業向けのプランなど、複数の料金体系が用意されています。無料プランでも基本的な作図機能は利用できるため、まずは試してみるのがおすすめです。(参照:Lucidchart公式サイト)

【バリューチェーン分析での活用】

テンプレートを活用して基本の型を作り、各活動のボックスに洗い出した具体的な業務内容を書き込みます。コメント機能を使って、各活動の課題や改善案をチームで議論したり、データ連携機能でコスト情報を表示させたりすることで、静的な図ではなく、分析と議論を促進する動的なワークスペースとして活用できます。

② Miro

Miro(ミロ)は、オンライン上の無限に広がるホワイトボードに、付箋、図形、テキスト、画像、手書きなどを自由に配置して、チームのアイデアや情報を可視化できるコラボレーションツールです。作図ツールというよりは、より自由度の高い「ビジュアルコラボレーションプラットフォーム」と位置づけられています。

【主な特徴】

- 無限のキャンバスと高い自由度: 固定されたフォーマットに縛られず、自由な発想で情報を整理できます。バリューチェーン分析の図だけでなく、関連する資料や参考URL、ディスカッションの議事録などを一箇所にまとめておくことができます。

- ブレインストーミングに最適: 付箋(スティッキーノート)機能が非常に使いやすく、まずはチームメンバー全員で思いつく限りの活動を付箋に書き出し、それをグルーピングしたり、並べ替えたりしながらバリューチェーンの構造を組み立てていく、というプロセスに非常に向いています。

- 豊富なテンプレート: Miroにもバリューチェーン分析を含む、2,000種類以上のテンプレート(Miroverseコミュニティテンプレート含む)が用意されており、分析をスムーズに始めることができます。

- インタラクティブな共同作業: リアルタイムでの共同編集はもちろん、投票機能やタイマー機能、ビデオチャット機能など、オンラインでのワークショップを活発にするための機能が充実しています。

【料金プラン】

基本的な機能が使える無料プランのほか、チームの規模や必要な機能に応じた複数の有料プランがあります。(参照:Miro公式サイト)

【バリューチェーン分析での活用】

特に分析の初期段階である「①活動の洗い出し」において絶大な効果を発揮します。 まずはMiroのボード上で付箋を使ったブレインストーミングを行い、出てきたアイデアを整理してバリューチェーンの図に落とし込んでいく、という流れがおすすめです。分析プロセス全体をMiro上で完結させることで、思考の過程がすべて記録として残り、後から振り返る際にも役立ちます。

③ Microsoft Visio

Microsoft Visio(ビジオ)は、Microsoftが提供する高機能な作図・ダイアグラム作成ソフトウェアです。特にビジネスプロセスの可視化や、専門的な図面の作成において定評があり、多くの企業で標準ツールとして導入されています。

【主な特徴】

- Microsoft 365との高い親和性: Word, Excel, PowerPoint, Teamsといった他のMicrosoft製品との連携が非常にスムーズです。特にExcelとのデータ連携機能は強力で、Visioの図形をExcelのデータにリンクさせることができます。

- データに基づいた作図: Excelで管理している各活動のコストや人員、KPIといったデータをVisioの図形に紐づけ、データが更新されると図の色やテキストが自動的に変わる「データグラフィック」機能があります。これにより、データに基づいた客観的で説得力のあるバリューチェーン図を作成できます。

- 豊富なステンシルと図形: ビジネス用途に特化した専門的な図形(ステンシル)が豊富に用意されており、業界標準に準拠した正式なダイアグラムを正確に作成したい場合に適しています。

- セキュリティとガバナンス: Microsoft 365の一部として提供されるため、企業のセキュリティポリシーやコンプライアンス要件に対応しやすいというメリットがあります。

【料金プラン】

Web版が利用できるサブスクリプションプラン(Visio Plan 1)と、デスクトップアプリも含まれる高機能なプラン(Visio Plan 2)があります。一部のMicrosoft 365法人向けプランには、VisioのWeb版が標準で含まれている場合もあります。(参照:Microsoft Visio公式サイト)

【バリューチェーン分析での活用】

「②各活動のコストを把握する」ステップと特に相性が良いツールです。Excelで詳細なコスト計算を行い、その結果をVisioの図にダイレクトに反映させることで、コスト構造を視覚的に分析するのに役立ちます。経営層への報告資料など、正確性と見栄えが求められる公式なドキュメントを作成する際に強みを発揮するツールと言えるでしょう。