ビジネスの世界では、自社の立ち位置を正確に把握し、将来の方向性を定めるために様々な分析手法が用いられます。その中でも、SWOT分析(スウォット分析)は、自社の内部環境と外部環境を体系的に整理し、戦略立案の土台を築くための非常に強力なフレームワークです。

SWOT分析は、企業の経営戦略やマーケティング戦略策定はもちろん、新規事業の立ち上げ、個人のキャリアプランニングや自己分析に至るまで、幅広いシーンで活用できます。その汎用性の高さとシンプルさから、多くのビジネスパーソンにとって必須のスキルと言えるでしょう。

しかし、「SWOT分析という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどうやればいいのかわからない」「分析してみたものの、そこからどう戦略に結びつければ良いのかが難しい」と感じる方も少なくありません。

この記事では、SWOT分析の基本的な概念から、具体的な進め方、そして分析結果を実用的な戦略に昇華させるための「クロスSWOT分析」まで、初心者の方でもスムーズに理解できるよう、順を追って詳しく解説します。さらに、すぐに実践で使えるテンプレートや、分析の質をさらに高めるための関連フレームワークも紹介します。

この記事を最後まで読めば、SWOT分析の本質を理解し、自社のビジネスや個人の目標達成に向けて、的確な戦略を描くための第一歩を踏み出せるようになります。

目次

SWOT分析とは

SWOT分析とは、目標達成や意思決定を行う際に、内部環境と外部環境の要因を「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」という4つのカテゴリーに分類し、現状を分析するフレームワークです。これらの頭文字を取って「SWOT」と名付けられました。

この分析を通じて、組織や個人が置かれている状況を多角的に、かつ客観的に把握できます。単に良い点・悪い点をリストアップするだけでなく、それらが外部の環境変化とどのように関連しているかを明らかにすることで、より現実的で効果的な戦略を導き出すための土台となります。

ビジネスにおいては、経営戦略、事業計画、マーケティング戦略、商品開発、競合分析など、あらゆる場面で活用されています。自社の持つリソースや能力(内部環境)と、市場や社会の動向(外部環境)を照らし合わせることで、「どの市場で戦うべきか」「自社の強みをどう活かすべきか」「弱みをどう克服、あるいは補うべきか」といった戦略的な問いに対する示唆を得られます。

SWOT分析を構成する4つの要素

SWOT分析の根幹をなすのが、S・W・O・Tの4つの要素です。それぞれの要素が何を意味するのかを正確に理解することが、質の高い分析を行うための第一歩です。

| 分類 | 要因 | 要素 | 意味 | 具体例(一般的な製造業) |

|---|---|---|---|---|

| 内部環境 | プラス要因 | 強み (Strength) | 目標達成に貢献する組織内部の長所や得意なこと | 高い技術力、強力なブランド、優秀な人材、強固な顧客基盤 |

| 内部環境 | マイナス要因 | 弱み (Weakness) | 目標達成の障害となる組織内部の短所や苦手なこと | 高い製造コスト、特定のサプライヤーへの依存、ブランド認知度の低さ |

| 外部環境 | プラス要因 | 機会 (Opportunity) | 目標達成の追い風となる外部環境の変化や流れ | 市場の拡大、規制緩和、新しい技術の登場、ライフスタイルの変化 |

| 外部環境 | マイナス要因 | 脅威 (Threat) | 目標達成の向かい風となる外部環境の変化や障害 | 競合の台頭、景気後退、法改正による規制強化、原材料価格の高騰 |

強み(Strength)

「強み」とは、自社(または自分)が持つ、目標達成に貢献する内部のプラス要因です。これは、競合他社と比較して優れている点や、独自の資産、能力などを指します。強みを正しく認識することは、自社のコア・コンピタンス(中核的な競争力)を理解し、それを最大限に活用する戦略を立てる上で不可欠です。

強みを洗い出す際は、「自社にしかできないことは何か?」「顧客から評価されている点は何か?」「他社が真似できない技術やノウハウは何か?」といった問いが役立ちます。

- 具体例:

- 特許を取得している独自の技術

- 長年の実績による高いブランド認知度と信頼

- 全国を網羅する広範な販売チャネル

- 特定の分野における専門性の高い人材

- 効率化された生産プロセスによる低コスト体質

- 強固な顧客ロイヤルティとリピート率の高さ

弱み(Weakness)

「弱み」とは、目標達成の妨げとなる内部のマイナス要因です。これは、競合他社に比べて劣っている点や、不足しているリソース、改善が必要な課題などを指します。弱みから目をそらさず、正直に評価することが重要です。弱みを把握することで、それを克服するための具体的なアクションプランを立てたり、弱みが致命的な影響を及ぼさないような戦略を選択したりできます。

弱みを考える際には、「競合他社に比べて劣っている点は何か?」「顧客からのクレームや不満が多い点は何か?」「リソース(人、物、金、情報)が不足している部分はどこか?」といった視点で分析します。

- 具体例:

- 時代遅れの設備による生産性の低さ

- 小規模なためスケールメリットが出せず、コストが高い

- 特定の技術分野における人材不足

- ブランドイメージが古く、若年層にアピールできていない

- 意思決定プロセスが複雑で時間がかかる

- 財務基盤が脆弱である

機会(Opportunity)

「機会」とは、自社(または自分)を取り巻く外部環境の中で、目標達成の追い風となるプラスの要因です。これは、市場の成長、技術革新、法改正、社会的なトレンドの変化など、自社の努力だけではコントロールできない外部の変化を指します。機会をいち早く察知し、それに対応することで、事業を大きく成長させるチャンスを掴むことができます。

機会を見つけるためには、マクロな視点で市場や社会の動向を常に監視することが求められます。「市場は拡大しているか、あるいは新しい市場が生まれつつあるか?」「新しい技術の登場によって、自社のビジネスにプラスの影響はないか?」「消費者の価値観やライフスタイルの変化は、自社にとって追い風か?」といった問いが有効です。

- 具体例:

- 健康志向の高まりによるオーガニック製品市場の拡大

- 円安による輸出競争力の向上

- AIやIoTといった新技術の普及

- 政府による特定の産業への助成金や規制緩和

- 競合他社の事業撤退による市場シェア獲得のチャンス

- インバウンド需要の回復

脅威(Threat)

「脅威」とは、目標達成の妨げとなる外部環境のマイナス要因です。機会と同様に、自社でコントロールすることは困難な要因であり、市場の縮小、競合の出現、景気後退、技術の陳腐化などが挙げられます。脅威を事前に予測し、その影響を最小限に抑えるための対策を講じることが、事業の持続可能性を確保する上で極めて重要です。

脅威を特定するには、「強力な競合他社が出現していないか?」「自社の製品やサービスを代替するような新しい技術は登場していないか?」「法改正によって、自社の事業に不利な規制が導入される可能性はないか?」「原材料の価格が高騰するリスクはないか?」といった視点での分析が必要です。

- 具体例:

- 安価な海外製品の流入による価格競争の激化

- 少子高齢化による国内市場の縮小

- 個人情報保護法の強化によるマーケティング活動の制限

- 地球温暖化対策による環境規制の強化

- 自社の主力技術が陳腐化するような破壊的イノベーションの登場

- 世界的な景気後退による消費マインドの冷え込み

内部環境と外部環境

SWOT分析の4要素は、「内部環境」と「外部環境」という2つの軸で整理できます。

- 内部環境(Strengths / Weaknesses): これらは自社の努力や意思決定である程度コントロール可能な要因です。人材、技術、資金、ブランド、組織文化、設備などが含まれます。自社の「強み」を伸ばし、「弱み」を改善・克服することが、競争力を高めるための基本的なアプローチとなります。

- 外部環境(Opportunities / Threats): これらは自社では直接コントロールすることが難しい、あるいは不可能な要因です。市場動向、競合、景気、法律、技術革新、社会文化などが含まれます。外部環境に対しては、変化に「適応する」ことが求められます。「機会」を最大限に活用し、「脅威」の影響を回避・軽減する戦略を立てる必要があります。

この2つの軸を意識することで、「自分たちの努力で変えられること」と「自分たちが適応すべきこと」を明確に区別でき、より現実的な戦略を描くことができます。

プラス要因とマイナス要因

もう一つの重要な軸が、「プラス要因」と「マイナス要因」です。

- プラス要因(Strengths / Opportunities): これらは、設定した目標の達成を促進する、追い風となる要因です。内部の「強み」と外部の「機会」がこれにあたります。戦略を立てる際には、これらのプラス要因をいかに掛け合わせ、相乗効果を生み出すかが鍵となります。

- マイナス要因(Weaknesses / Threats): これらは、目標達成の障害となる、向かい風となる要因です。内部の「弱み」と外部の「脅威」が該当します。これらのマイナス要因をいかに克服、回避、あるいは影響を最小化するかが、リスク管理の観点から重要になります。

このように、SWOT分析は単に4つの要素をリストアップするだけでなく、「内部/外部」と「プラス/マイナス」という2×2のマトリクスで自社が置かれている状況を立体的に捉えるための思考ツールなのです。

SWOT分析の目的

SWOT分析は、単に現状を整理して満足するためのものではありません。その最終的な目的は、分析を通じて得られた客観的な洞察に基づき、具体的で実行可能な戦略を策定し、組織や個人の目標達成を確実なものにすることです。目的意識が曖昧なまま分析を始めると、単なる情報の羅列に終わり、次のアクションに繋がりません。

SWOT分析に取り組む際には、以下のような具体的な目的を明確に設定することが重要です。

- 事業戦略・経営戦略の策定:

企業全体の方向性を定める上で、SWOT分析は羅針盤の役割を果たします。市場における自社のポジションを正確に把握し、「どの事業領域に注力すべきか」「M&Aや提携を検討すべきか」「撤退すべき事業は何か」といった経営レベルの重要な意思決定を行うための基礎情報を提供します。自社の強みを活かせる市場機会(機会)を見つけ出し、そこに経営資源を集中投下するといった戦略的な判断が可能になります。 - マーケティング戦略の立案:

特定の製品やサービスをどのように市場に投入し、顧客に届けるかを考える際にもSWOT分析は有効です。競合製品と比較した自社製品の「強み」と「弱み」を明確にし、市場の「機会」(例:新たな顧客セグメントの出現)や「脅威」(例:競合の新製品投入)を分析します。これにより、「どの顧客層をターゲットに、どのようなメッセージでアプローチすべきか」「価格設定はどうするか」「どのような販売チャネルが最適か」といった、4P(Product, Price, Place, Promotion)戦略を具体化するための根拠を得ることができます。 - 新規事業の可能性評価:

新しい市場への参入や新商品の開発を検討する際、その事業が成功する可能性を評価するためにSWOT分析が用いられます。参入予定の市場にある「機会」と「脅威」を洗い出し、それに対して自社の「強み」を活かせるか、また「弱み」が致命的なリスクにならないかを検証します。この分析により、事業計画の精度を高め、投資判断の誤りを未然に防ぐことができます。 - 組織・個人の課題発見と能力開発:

SWOT分析は企業だけでなく、部署やチーム、さらには個人のレベルでも活用できます。例えば、営業部門が「自部門の強み(例:顧客との関係構築力)と弱み(例:デジタルツールの活用スキル不足)」を分析し、市場の「機会(例:オンライン商談の普及)」を捉えるための研修計画を立てるといった使い方です。

また、個人がキャリアプランを考える際には、自己分析のツールとして役立ちます。自身の「強み(スキルや経験)」と「弱み(苦手なこと)」を棚卸しし、社会や業界の「機会(成長分野)」と「脅威(求められるスキルの変化)」を踏まえることで、今後どのようなスキルを身につけるべきか、どのようなキャリアパスを目指すべきかという方向性を見出すことができます。

これらの目的に共通するのは、「現状把握(As-Is)」と「あるべき姿(To-Be)」とのギャップを明らかにし、そのギャップを埋めるための具体的な打ち手(戦略)を導き出すという点です。SWOT分析は、そのプロセスにおける最初の、そして最も重要なステップなのです。分析を始める前に「私たちはこの分析を通じて、最終的に何を決めたいのか?」という問いをチーム全体で共有することが、成功の鍵となります。

SWOT分析の3つのメリット

SWOT分析を正しく実施することで、企業や個人は多くの恩恵を受けることができます。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 事業の現状を客観的に把握できる

SWOT分析の最大のメリットは、漠然としていた自社の状況を「強み・弱み・機会・脅威」という4つの観点から整理し、体系的かつ客観的に把握できる点にあります。

日々の業務に追われていると、どうしても視野が狭くなりがちです。自社の良い点ばかりに目がいったり、逆に目の前の問題点に囚われて全体像を見失ったりすることが少なくありません。また、社内の常識や過去の成功体験が、客観的な自己評価を妨げることもあります。

SWOT分析は、こうした主観や思い込みを排除するためのフレームワークとして機能します。

- 内部環境の可視化: 「強み」と「弱み」を洗い出すプロセスを通じて、これまで感覚的にしか捉えていなかった自社のリソースや能力、課題が具体的な言葉でリストアップされます。これにより、「我々の本当の武器は何か」「アキレス腱はどこか」が明確になり、組織内での共通認識を醸成しやすくなります。

- 外部環境の網羅的チェック: 「機会」と「脅威」を分析することで、自社を取り巻く市場のトレンド、競合の動き、技術革新、社会情勢の変化などを強制的に見渡すことになります。これにより、日頃見過ごしていたビジネスチャンスを発見したり、潜在的なリスクを早期に察知したりできます。

内部環境(コントロール可能)と外部環境(コントロール不可能)を分けて考えることで、自社が「集中すべき領域」と「適応すべき事象」が明確になる点も大きなメリットです。この客観的な現状認識こそが、あらゆる戦略立案の出発点となります。

② 課題やリスクを明確にできる

SWOT分析は、単に良い点(強み・機会)を確認するだけでなく、事業運営における課題や将来的なリスクを具体的に特定する上でも非常に有効です。

特に「弱み(Weakness)」と「脅威(Threat)」の分析は、リスクマネジメントの観点から極めて重要です。

- 内部課題の特定(弱み): 「弱み」をリストアップする作業は、組織が抱える問題点や改善すべき課題を浮き彫りにします。例えば、「営業担当者のITリテラシーが低い」「特定の仕入先に依存しすぎている」「ブランドイメージが陳腐化している」といった弱みが明確になれば、それぞれに対して「研修プログラムの導入」「サプライチェーンの見直し」「リブランディング戦略の策定」といった具体的な対策を検討できます。

- 外部リスクの察知(脅威): 「脅威」の分析は、将来起こりうるネガティブな変化への備えを促します。例えば、「規制強化の動き」「代替技術の登場」「競合他社のM&Aによる巨大化」といった脅威を認識することで、事前に対策を講じることが可能になります。「ロビー活動による規制緩和の働きかけ」「新技術の研究開発への投資」「差別化戦略の強化」など、脅威の影響を最小限に抑えるための手を打つことができます。

弱みと脅威が組み合わさった場合、それは事業にとって最も危険な領域となります。例えば、「財務基盤が脆弱(弱み)」な状況で「金利が上昇する(脅威)」と、資金繰りが一気に悪化するリスクがあります。SWOT分析は、こうした最悪のシナリオを事前に想定し、備えるための「健康診断」のような役割を果たすのです。

③ 戦略の方向性を定められる

SWOT分析の最終的なゴールは、現状分析から具体的な戦略を導き出すことです。4つの要素を洗い出すだけでは不十分であり、それらを掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、戦略の方向性が明確になります。

- 強み × 機会 (SO戦略): 自社の「強み」を活かして、市場の「機会」を最大限に活用する戦略です。これは最も望ましい攻めの戦略であり、事業成長のエンジンとなります。例えば、「高い技術力(強み)」を活かして「成長中の海外市場(機会)」に参入する、といった方向性が考えられます。

- 強み × 脅威 (ST戦略): 市場の「脅威」を、自社の「強み」を使って回避・無力化する戦略です。競合との差別化を図る際に有効です。例えば、「強力なブランド力(強み)」を武器に、「価格競争の激化(脅威)」の影響を受けにくい高付加価値路線を維持する、といった戦略がこれにあたります。

- 弱み × 機会 (WO戦略): 自社の「弱み」を克服・補強することで、市場の「機会」を掴む戦略です。弱点が原因でビジネスチャンスを逃さないようにするための改善戦略と言えます。例えば、「ECサイトが未整備(弱み)」という課題を解決するためにシステム投資を行い、「オンライン消費の拡大(機会)」という波に乗る、といった方向性です。

- 弱み × 脅威 (WT戦略): 自社の「弱み」と市場の「脅威」が重なる最悪の状況を回避するための戦略です。事業の撤退や縮小も視野に入れた、守りの戦略となります。例えば、「特定の旧技術に依存(弱み)」しており、かつ「その技術が陳腐化する(脅威)」という状況であれば、その事業から撤退し、新たな事業領域にリソースを再配分する、といった判断が必要になります。

このように、SWOT分析とクロスSWOT分析を組み合わせることで、「攻めるべき領域」「守るべき領域」「改善すべき領域」「撤退を検討すべき領域」が明確になり、リソース配分の優先順位をつけた、メリハリのある戦略を策定できるのです。

SWOT分析のデメリット

SWOT分析は非常に有用なツールですが、万能ではありません。その限界や注意点を理解せずに使うと、かえって誤った結論を導きかねません。ここでは、SWOT分析が持つ3つの主なデメリットと、その対策について解説します。

分析に時間がかかる可能性がある

一見シンプルに見えるSWOT分析ですが、質の高い分析を行おうとすると、相応の時間と労力が必要になります。特に、複数の部門やメンバーが関わる大規模なプロジェクトで実施する場合、この傾向は顕著になります。

- 情報収集の負荷: 正確な分析のためには、客観的なデータや情報が不可欠です。市場調査データ、競合の動向、顧客アンケート、社内の各種指標など、収集すべき情報は多岐にわたります。これらの情報を集め、整理するだけでもかなりの時間がかかります。

- 意見の集約と整理: 複数人で分析を行う場合、各メンバーから多様な意見が出されます。それらをすべてリストアップし、「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つに分類・整理していく作業は、ファシリテーターのスキルが問われる骨の折れるプロセスです。意見が発散しすぎたり、議論が紛糾したりして、なかなか結論に至らないケースも少なくありません。

- 分析の深掘り: 表面的な要素を洗い出すだけなら短時間で済みますが、なぜそれが「強み」と言えるのか、その「脅威」の根本的な原因は何か、といった深掘りを始めると、分析は複雑化し、時間を要します。

【対策】

このデメリットを克服するためには、分析を始める前に目的とゴール、そしてタイムリミットを明確に設定することが重要です。「今回の分析は、〇〇という製品のマーケティング戦略を立てるために、3時間で行う」といった具体的なスコープを定めることで、議論の拡散を防ぎ、効率的に進めることができます。完璧を目指すあまり時間をかけすぎるのではなく、まずは叩き台を作成し、必要に応じて後から修正・更新していくという姿勢も大切です。

情報が主観的になりやすい

SWOT分析における最大の落とし穴の一つが、分析者の主観や希望的観測が入り込みやすいという点です。特に、客観的なデータに基づかず、関係者の「感覚」だけで進めてしまうと、分析結果が大きく歪んでしまう危険性があります。

- 「強み」の過大評価: 自社に対する思い入れが強いと、客観的に見ればささいな長所を「強力な強み」として過大評価してしまうことがあります。また、過去の成功体験に引きずられ、現在では通用しなくなった要素を「強み」と見なしてしまうケースもあります。

- 「弱み」の軽視: 組織内の立場や人間関係に配慮するあまり、本来指摘すべき「弱み」に言及するのをためらったり、問題を過小評価したりすることが起こりがちです。これは、組織にとって耳の痛い真実から目を背けることにつながります。

- 「機会」と「脅威」の定義の曖昧さ: ある人にとっては「機会」に見える事象が、別の人にとっては「脅威」に映ることもあります。例えば、「AIの進化」は、業務効率化の「機会」であると同時に、既存業務を陳腐化させる「脅威」でもあります。視点によって評価が変わるため、定義が曖昧なまま議論を進めると、建設的な戦略に結びつきません。

【対策】

主観性を排除し、分析の客観性を高めるためには、徹底して事実(ファクト)やデータに基づいて議論することが不可欠です。「顧客満足度が高い」という強みを挙げるなら、その根拠となるアンケート結果やNPS(Net Promoter Score)の数値を提示する必要があります。「市場が拡大している」という機会を挙げるなら、信頼できる調査機関のレポートや統計データを引用すべきです。また、できるだけ多様な立場の人(営業、開発、マーケティング、管理部門など)を分析に参加させ、多角的な視点を取り入れることも、主観への偏りを防ぐ上で有効です。

具体的な解決策を直接導き出すものではない

SWOT分析は、あくまで現状を整理し、戦略の「方向性」を示唆するためのツールです。分析結果そのものが、具体的なアクションプランや解決策を直接的に提供してくれるわけではない、という点を理解しておく必要があります。

SWOT分析を終えて、「強みはAで、弱みはB。機会はCで、脅威はD」というリストが完成しただけでは、何の意味もありません。分析結果を見て、「なるほど、よくわかった」と満足してしまい、次のステップに進まないことが、SWOT分析が失敗に終わる典型的なパターンです。

SWOT分析のアウトプットは、あくまで戦略立案の「インプット」です。そのインプットを元に、「では、具体的に何をするのか?」という問いに答えるための、さらなる思考プロセスが必要になります。

【対策】

この限界を補うために重要なのが、「クロスSWOT分析」の実践です。前述の通り、「強み×機会」や「弱み×脅威」といった要素の組み合わせから戦略の方向性を導き出すことで、分析結果と具体的なアクションを結びつけます。

さらに、クロスSWOT分析で得られた戦略の方向性(例:「ブランド力を活かして、富裕層向けの新商品を開発する」)を、「いつまでに(When)」「誰が(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」実行するのか、という具体的な実行計画(アクションプラン)にまで落とし込むことが不可欠です。SWOT分析は、このアクションプラン策定までの長い道のりの第一歩に過ぎない、と認識しておくことが大切です。

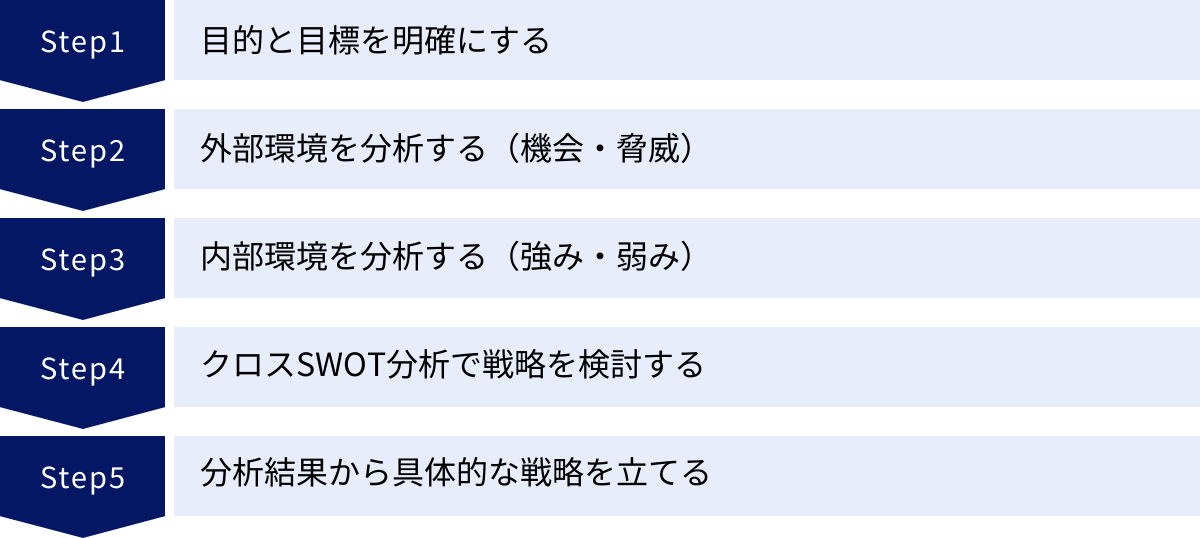

SWOT分析のやり方【5ステップ】

それでは、実際にSWOT分析をどのように進めていけばよいのでしょうか。ここでは、分析を効果的に行うための具体的な5つのステップを解説します。この手順に沿って進めることで、初心者の方でも体系的で質の高い分析が可能になります。

① 目的と目標を明確にする

SWOT分析を始める前に、最も重要なのが「何のために分析を行うのか」という目的と、「分析を通じて達成したい目標」を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、議論が発散し、有益な結論を得ることができません。

まず、チーム全員で以下の点について共通認識を持つようにしましょう。

- 分析の対象: 今回の分析は、会社全体についてなのか、特定の事業部なのか、あるいは一つの製品やサービスについてなのか。分析のスコープ(範囲)を限定します。

- 分析の目的: なぜ今、SWOT分析を行う必要があるのか。例えば、「来年度の事業計画を策定するため」「新製品Xのマーケティング戦略を立案するため」「競合Y社に対抗する戦略を練るため」など、具体的な目的を設定します。

- 達成目標(ゴール): 分析が終わったときに、どのような状態になっていたいか。例えば、「4つの戦略(積極化、差別化、改善、防衛)の方向性について合意が取れている状態」「優先的に取り組むべき課題が3つに絞り込めている状態」など、具体的なゴールをイメージします。

- 時間的制約: いつまでに分析を終え、結論を出すのか。タイムリミットを設けることで、議論の密度を高めます。

この最初のステップを丁寧に行うことが、SWOT分析全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。目的が明確であれば、分析の過程で「この議論は目的に沿っているか?」と常に立ち返ることができ、脱線を防ぐことができます。

② 外部環境を分析する(機会・脅威)

目的が明確になったら、次に行うのが外部環境の分析です。つまり、自社を取り巻く環境の中から「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を洗い出す作業です。

なぜ内部環境(強み・弱み)より先に外部環境を分析するのかというと、事業活動は常に外部環境の変化に適応する形で営まれるべきだからです。市場や顧客、社会がどのように変化しているのかを先に把握することで、その文脈の中で自社の強みや弱みがどのような意味を持つのかを、より的確に評価できます。

外部環境を分析する際には、以下のようなフレームワークを活用すると、網羅的に要因を洗い出しやすくなります。

- PEST分析: 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点からマクロ環境を分析する手法。

- 3C分析: 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの観点から事業環境を分析する手法。(※この段階では顧客と競合を分析)

- 5F(ファイブフォース)分析: 業界内の競争、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力の5つの力から業界の収益性を分析する手法。

これらのフレームワークを参考にしながら、以下のような問いについてブレインストーミングを行い、出てきたアイデアを「機会」と「脅威」に分類していきます。

- 市場は成長しているか、縮小しているか?

- 顧客のニーズや価値観に変化はあるか?

- 新しい技術トレンドは自社にどう影響するか?

- 法律や規制の変更で有利になる点、不利になる点はないか?

- 競合他社はどのような動きをしているか?

- 景気や為替の動向はどうか?

このステップでのポイントは、主観や憶測ではなく、できるだけ客観的なデータや事実に基づいて要因を挙げることです。

③ 内部環境を分析する(強み・弱み)

外部環境の全体像が見えてきたら、次に内部環境、つまり自社の「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」を分析します。

ステップ②で明らかになった外部環境(機会と脅威)を念頭に置きながら、「この機会を活かせる自社の強みは何か?」「この脅威の前では、自社の弱みは致命的にならないか?」といった視点で分析を進めると、より戦略的な示唆が得られます。

内部環境を分析する際には、以下のような切り口で考えると良いでしょう。

- リソース:

- ヒト: 人材の質と量、専門スキル、組織文化、モチベーション

- モノ: 設備、技術、特許、ブランド、立地、販売網

- カネ: 財務状況、資金調達力、コスト構造

- 情報: 顧客データ、ノウハウ、情報システム

- プロセス:

- 企画、開発、製造、営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、バリューチェーンの各段階における能力や効率性

これらの切り口を参考に、競合他社と比較した場合の優位性・劣位性を客観的に評価していきます。

- 顧客から評価されている点は何か?(強み)

- 競合に比べてコストが高い部分はどこか?(弱み)

- 社内の意思決定スピードは速いか、遅いか?(強み or 弱み)

- 他社が真似できない独自のノウハウはあるか?(強み)

- 人材の定着率は高いか、低いか?(強み or 弱み)

ここでも、「〇〇が強みだと思う」といった感覚的な意見だけでなく、「顧客満足度調査で競合A社より10ポイント高い」「製品の市場シェアがNo.1である」といった具体的な事実を添えることが、分析の信頼性を高めます。

④ クロスSWOT分析で戦略を検討する

S・W・O・Tの4つの要素が出揃ったら、分析は次の段階へと進みます。それぞれの要素を個別に眺めるだけでなく、それらを掛け合わせることで、具体的な戦略の方向性を導き出す「クロスSWOT分析」を行います。

これはSWOT分析の核心とも言えるステップです。以下の4つの組み合わせで戦略を検討します。

- 強み × 機会 (SO): 積極化戦略

- 強み × 脅威 (ST): 差別化戦略

- 弱み × 機会 (WO): 改善戦略

- 弱み × 脅威 (WT): 防衛・撤退戦略

それぞれの組み合わせについて、「この要素とこの要素を組み合わせると、どんな打ち手が考えられるか?」という問いを立て、具体的な戦略オプションを複数洗い出していきます。このプロセスを通じて、単なる環境分析が、実行可能な戦略へと昇華されます。(※クロスSWOT分析の詳細は次の章で詳しく解説します)

⑤ 分析結果から具体的な戦略を立てる

クロスSWOT分析によって複数の戦略オプションが洗い出されたら、最後のステップとして、それらを評価・選定し、具体的な実行計画(アクションプラン)に落とし込みます。

すべての戦略オプションを同時に実行することはリソースの観点から不可能です。そのため、以下のような基準で優先順位をつけます。

- 重要度・緊急度: その戦略は、企業の目標達成にどれだけ貢献するか?今すぐ着手する必要があるか?

- 実現可能性: その戦略を実行するために必要なリソース(人、物、金)は確保できるか?

- コストとリターン: 投資対効果(ROI)はどれくらい見込めるか?

優先順位の高い戦略について、「いつまでに(Deadline)」「誰が(Assignee)」「何を(What)」「どのような手順で(How)」「どのくらいの予算で(Budget)」実行するのかを明確にしたアクションプランを作成します。

ここまで落とし込めて、初めてSWOT分析が完了したと言えます。分析結果は定期的に見直し、外部環境や内部環境の変化に応じて戦略を柔軟に修正していくことが、変化の激しい時代を勝ち抜く鍵となります。

クロスSWOT分析とは

SWOT分析で「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4要素を洗い出しただけでは、現状を整理したに過ぎません。分析結果を具体的な戦略に繋げるために不可欠なのが、「クロスSWOT分析」という手法です。

クロスSWOT分析とは、その名の通り、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)の各要素をクロスさせ、掛け合わせて考えることで、戦略的な選択肢を体系的に導き出すためのフレームワークです。TOWS分析(トウズ分析)とも呼ばれます。

この分析を行うことで、「自社のリソースをどこに集中させるべきか」「どのリスクに優先的に対処すべきか」といった、戦略策定における核心的な問いに対する答えが見えてきます。

クロスSWOT分析で検討する4つの戦略

クロスSWOT分析では、以下の4つのマトリクスから、それぞれ異なるタイプの戦略を検討します。

| 機会 (Opportunities) | 脅威 (Threats) | |

|---|---|---|

| 強み (Strengths) | SO戦略(積極化戦略) 強みを活かして機会を掴む |

ST戦略(差別化戦略) 強みを活かして脅威を乗り越える |

| 弱み (Weaknesses) | WO戦略(改善戦略) 弱みを克服して機会を掴む |

WT戦略(防衛・撤退戦略) 弱みと脅威による最悪の事態を回避する |

強み × 機会(積極化戦略)

「強み(Strength)」と「機会(Opportunity)」を掛け合わせることで生まれるのが、最も理想的で積極的な「積極化戦略」です。これは、自社が持つ武器を最大限に活用して、外部の追い風に乗り、事業を大きく成長させるための攻めの戦略です。

【考え方】

「自社の〇〇という強みを使えば、市場の△△という機会を捉えて、大きな成果を上げられるのではないか?」という発想で戦略を考えます。企業の成長戦略の多くは、このSO戦略に分類されます。経営資源を集中投下すべき領域であり、最も高いリターンが期待できます。

【戦略の例(架空の食品メーカー)】

- 強み: 健康志向の製品開発力、全国規模の販売網

- 機会: 高齢化社会の進展、健康意識の高まり

- → SO戦略: 高齢者向けの健康機能性表示食品を開発し、既存の全国販売網を駆使して一気に市場シェアを獲得する。

強み × 脅威(差別化戦略)

「強み(Strength)」を用いて、外部からの「脅威(Threat)」を乗り越える、あるいはその影響を最小限に抑えるのが「差別化戦略」です。市場環境が悪化する中でも、自社の強みを拠り所に競争優位を維持するための戦略と言えます。

【考え方】

「競合の□□という脅威に対して、自社の〇〇という強みで対抗できないか?」「この脅威は、見方を変えれば我々の強みが際立つチャンスではないか?」という視点で検討します。価格競争に巻き込まれないためのブランド戦略や、品質で勝負する戦略などが典型例です。

【戦略の例(架空のアパレルブランド)】

- 強み: 高いデザイン性と品質、熱心なファン層によるブランドロイヤルティ

- 脅威: ファストファッションの台頭による価格競争の激化

- → ST戦略: 安易な値下げ競争には追随せず、むしろブランドの独自性やストーリー性をさらに強調するマーケティングを展開し、価格以外の価値で選ばれるポジションを確立する。

弱み × 機会(改善戦略)

市場に存在する「機会(Opportunity)」を掴むために、自社の「弱み(Weakness)」を克服または改善しようというのが「改善戦略」です。弱点が足かせとなってビジネスチャンスを逃してしまう「機会損失」を防ぐための、重要な戦略です。弱点克服戦略、段階的戦略とも呼ばれます。

【考え方】

「目の前に△△という大きな機会があるのに、自社の××という弱みが原因で参入できない。この弱みを克服するにはどうすればよいか?」というアプローチです。弱みの克服にはM&Aや業務提携といった外部リソースの活用も選択肢に入ります。

【戦略の例(架空の老舗旅館)】

- 弱み: スタッフの語学力不足、オンライン予約システムが未整備

- 機会: インバウンド観光客の急増

- → WO戦略: 多言語対応可能なスタッフの採用・育成を急ぐと共に、海外OTA(Online Travel Agent)とも連携可能な予約システムを導入し、インバウンド需要の取り込みを図る。

弱み × 脅威(防衛・撤退戦略)

自社の「弱み(Weakness)」と外部の「脅威(Threat)」が直接的に結びついてしまう、最もリスクの高い状況に対応するのが「防衛・撤退戦略」です。事業へのダメージを最小限に食い止めるための、守りの戦略となります。最悪のシナリオを回避するための手立てを考えます。

【考え方】

「自社の××という弱点を、□□という脅威が直撃すると、事業の存続が危うくなる。どうすればこの最悪の事態を避けられるか?」という危機管理の視点から戦略を立案します。事業の縮小や売却、あるいは完全撤退といった、厳しい判断が求められることもあります。

【戦略の例(架空の印刷会社)】

- 弱み: 設備が老朽化、デジタル印刷への対応が遅れている

- 脅威: ペーパーレス化の加速、顧客のデジタル媒体への移行

- → WT戦略: 将来性の低い紙媒体の商業印刷事業から段階的に縮小・撤退し、経営資源をWebサイト制作やデジタルコンテンツ事業など、新たな分野に再投資する。

このように、クロスSWOT分析は、4つの要素を機械的に組み合わせることで、「攻め」「守り」「改善」「撤退」という性質の異なる4種類の戦略オプションを網羅的に洗い出すことを可能にします。これにより、バランスの取れた戦略ポートフォリオを構築するための、強固な土台が築かれるのです。

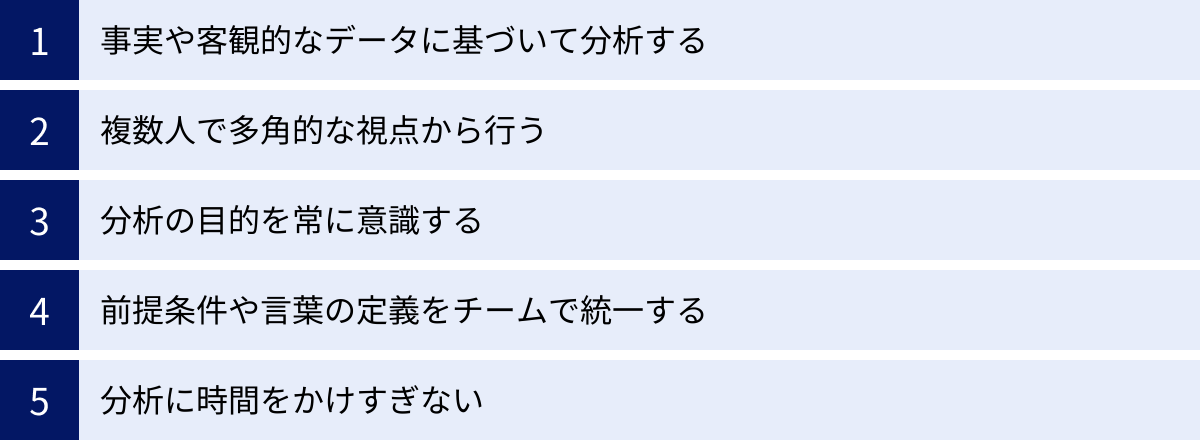

SWOT分析を成功させるためのポイント

SWOT分析は強力なツールですが、使い方を間違えると効果が半減してしまいます。分析の質を高め、有益な結果を得るためには、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。

事実や客観的なデータに基づいて分析する

SWOT分析で最も陥りやすい罠は、主観や思い込み、希望的観測に基づいて議論を進めてしまうことです。分析の信頼性を担保するためには、すべての要素をできる限り事実(ファクト)や客観的なデータで裏付ける必要があります。

例えば、「当社の技術力は高い」という強みを挙げるのであれば、その根拠として「特許取得数」「業界内での受賞歴」「競合製品との性能比較データ」などを提示すべきです。同様に、「市場が成長している」という機会を挙げるなら、「〇〇調査による市場規模予測データ」を示すことが重要です。

データに基づかない分析は、単なる感想の言い合いに過ぎず、説得力に欠けます。分析を始める前に、関連する市場データ、競合情報、顧客アンケート、社内KPIなどを準備しておくことが、議論の質を大きく左右します。「なぜそう言えるのか?」という問いに、常にデータで答えられる状態を目指しましょう。

複数人で多角的な視点から行う

SWOT分析は、一人で行うよりも、様々な部署や役職、経験を持つメンバーが参加して、多角的な視点から行う方が、はるかに質の高い結果が得られます。

一人の人間が持つ知識や視野には限界があります。営業担当者が見ている「機会」と、開発担当者が見ている「脅威」は異なるかもしれません。経営層が「強み」だと思っていることが、現場の社員にとっては「弱み」の原因になっている可能性もあります。

- 営業・マーケティング部門: 顧客の生の声、競合の最前線の動き、市場トレンドに詳しい。

- 開発・製造部門: 技術的な優位性や限界、生産プロセスの課題を把握している。

- 管理部門(人事・財務): 組織的な課題、人材の質、財務状況を客観的に見ている。

このように、異なる立場からの意見をぶつけ合わせることで、思い込みや偏りを排除し、より網羅的でバランスの取れた分析が可能になります。ファシリテーターは、特定の意見に偏ることなく、全員がフラットに意見を出し合えるような雰囲気作りを心がけることが重要です。

分析の目的を常に意識する

分析作業に没頭していると、当初の目的を忘れ、単にS・W・O・Tの各項目を埋めること自体が目的化してしまうことがあります。これを防ぐためには、議論の冒頭で設定した「何のためにこの分析を行うのか」という目的を、常に意識し、立ち返ることが大切です。

例えば、「新製品Aの売上を2年で倍増させる」という目的がある場合、洗い出す要素もその目的に関連するものに絞り込むべきです。会社全体の漠然とした強みや弱みを議論するのではなく、「新製品Aの売上倍増に貢献する強みは何か?」「それを阻害する弱みは何か?」というように、常に目的と関連付けて考える癖をつけましょう。

議論が脱線しそうになったら、ファシリテーターが「その意見は、我々の目的にどう繋がりますか?」と問いかけることで、軌道修正を図ることができます。目的という羅針盤があるからこそ、分析という航海は意味のあるものになります。

前提条件や言葉の定義をチームで統一する

複数人で分析を行う際、意外な落とし穴となるのが「言葉の定義のズレ」です。例えば、「ブランド力」という言葉一つをとっても、ある人は「知名度」を、別の人は「顧客からの信頼」を、また別の人は「デザイン性」をイメージしているかもしれません。

このような認識のズレがあると、議論が噛み合わず、表面的なレベルで終始してしまいます。分析を始める前に、分析の対象(どの事業、どの製品か)や、使用する主要な言葉(例:「顧客満足度」「技術力」などが何を指すか)の定義をチーム内で明確に合意しておくことが重要です。

また、「誰と比較しての強み・弱みなのか?」という比較対象(競合他社)の前提を揃えることも不可欠です。業界トップ企業と比較するのか、特定のライバル企業と比較するのかによって、自社の強み・弱みの評価は大きく変わってきます。こうした前提条件を最初に共有しておくことで、全員が同じ土俵で議論を進めることができます。

分析に時間をかけすぎない

質の高い分析は重要ですが、完璧を求めるあまり、分析フェーズに延々と時間を費やしてしまうのは本末転倒です。ビジネスの世界ではスピードも重要な要素であり、市場環境は刻一刻と変化しています。

SWOT分析は、あくまで意思決定のための一つのツールです。分析に1ヶ月もかけていては、その間に絶好のビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

時間をかけすぎないためには、以下のような工夫が有効です。

- タイムボックスを設定する: 「外部環境の分析に1時間」「内部環境の分析に1時間」というように、各ステップに制限時間を設けます。

- 80:20の法則を意識する: 完璧な100%の分析を目指すのではなく、まずは8割の完成度で良いので、迅速に戦略立案のフェーズに進むことを目指します。

- 定期的な見直しを前提とする: SWOT分析は一度やったら終わりではありません。市場の変化に応じて、四半期に一度、半年に一度といったペースで定期的に見直し、アップデートしていくことを前提とすれば、一回の分析に過度なプレッシャーを感じる必要はなくなります。

SWOT分析の価値は、分析そのものではなく、そこから導き出されるアクションによって決まります。 迅速に分析を終え、素早く実行に移すことを心がけましょう。

SWOT分析の具体例

理論だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、具体的な企業と個人のケースを取り上げ、SWOT分析とクロスSWOT分析がどのように行われるかを見ていきましょう。

※以下の分析は、公開情報に基づく一般的な分析の一例であり、当該企業・個人の公式な見解ではありません。

企業の例:スターバックス

世界的なコーヒーチェーンであるスターバックスを例に、SWOT分析を行ってみます。

(参照:Starbucks Corporation公式サイト 投資家向け情報等)

| 内部環境 | 外部環境 | |

|---|---|---|

| プラス要因 | 強み (Strength) ・世界トップクラスのブランド力とロイヤルティ ・「サードプレイス」という独自の顧客体験価値 ・グローバルに展開する広範な店舗ネットワーク ・質の高い人材育成プログラム ・強力なサプライチェーンマネジメント |

機会 (Opportunity) ・新興国(特にアジア)における中間層の拡大とコーヒー市場の成長 ・健康志向、環境意識(サステナビリティ)の高まり ・デリバリーやモバイルオーダーなどデジタルチャネルの拡大 ・異業種とのコラボレーションによる新たな顧客層の開拓 |

| マイナス要因 | 弱み (Weakness) ・競合(カフェ、コンビニ)と比較して高めの価格設定 ・標準化された店舗運営による画一的なイメージ ・一部の原材料(コーヒー豆など)の調達における地政学リスク |

脅威 (Threat) ・安価なコーヒーを提供する競合(コンビニ、ファストフード)の台頭 ・世界的な景気後退による消費マインドの低下 ・コーヒー豆の価格高騰や天候不順による供給不安 ・各国の法規制や労働問題 |

【クロスSWOT分析による戦略立案】

- SO戦略(積極化戦略):

- (強み)グローバルな店舗網とブランド力 × (機会)新興国市場の成長 → アジアを中心とした新興国への出店を加速させ、現地の文化に合わせた店舗コンセプトや商品開発を行う。

- (強み)サードプレイスという体験価値 × (機会)デジタルチャネルの拡大 → モバイルオーダー&ペイをさらに推進し、店舗での待ち時間を削減。より快適な「サードプレイス」体験を提供する。

- ST戦略(差別化戦略):

- (強み)強力なブランド力と顧客体験価値 × (脅威)安価な競合の台頭 → 価格競争に陥らず、高品質なコーヒー豆やサステナビリティへの取り組みを訴求し、ブランド価値をさらに高めることで差別化を図る。

- (強み)質の高い人材育成 × (脅威)消費マインドの低下 → 質の高い接客サービス(ホスピタリティ)を徹底し、顧客満足度を向上させることで、価格以外の付加価値を提供し、リピート利用を促す。

- WO戦略(改善戦略):

- (弱み)高めの価格設定 × (機会)健康志向の高まり → 健康志向の顧客層を取り込むため、プラントベースフードや低カロリーのドリンクメニューを拡充し、価格に見合う価値を提供する。

- (弱み)画一的なイメージ × (機会)異業種コラボ → 地域の有名店やアーティストとのコラボ商品を展開し、店舗ごとの独自性を高め、新たな顧客体験を創出する。

- WT戦略(防衛・撤退戦略):

- (弱み)原材料調達リスク × (脅威)コーヒー豆の価格高騰 → 調達先の多様化を進めるとともに、一部の不採算店舗の統廃合を検討し、コスト構造を改善する。

個人の例:就職活動

これから就職活動を始める大学生Aさんの自己分析を例に、SWOT分析を行ってみます。

| 内部環境(自己分析) | 外部環境(社会・業界分析) | |

|---|---|---|

| プラス要因 | 強み (Strength) ・大学でのプログラミング学習経験(Python) ・英語力(TOEIC 850点) ・体育会サッカー部で培ったチームワークと忍耐力 ・論理的思考力と問題解決能力 |

機会 (Opportunity) ・DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展によるIT人材の需要拡大 ・多くの企業でグローバル展開が加速 ・データサイエンティストなど新しい職種の登場 ・企業の副業解禁や働き方の多様化 |

| マイナス要因 | 弱み (Weakness) ・実務でのプログラミング経験がない ・業界研究や企業研究がまだ浅い ・プレゼンテーションや人前で話すのが苦手 ・金融や会計に関する知識が乏しい |

脅威 (Threat) ・AIによる単純作業の代替 ・就職活動の早期化・長期化による競争激化 ・求められる専門スキルの高度化 ・景気変動による採用人数の増減 |

【クロスSWOT分析による就職活動戦略】

- SO戦略(積極化戦略):

- (強み)プログラミング経験+英語力 × (機会)IT人材需要拡大+グローバル展開 → 外資系IT企業や、海外展開に積極的な国内大手企業のIT部門を第一志望とし、語学力と技術的素養を兼ね備えた人材であることをアピールする。

- ST戦略(差別化戦略):

- (強み)チームワーク+忍耐力 × (脅威)競争激化 → 面接では、単にスキルをアピールするだけでなく、体育会での経験を具体的に語り、困難な状況でも粘り強くチームに貢献できる「人間性」や「ポテンシャル」で他の学生と差別化を図る。

- WO戦略(改善戦略):

- (弱み)実務経験がない × (機会)IT人材需要拡大 → 長期インターンシップに参加して実務経験を積む。また、個人でWebサービスやアプリを開発し、ポートフォリオとして提示できるようにする。

- (弱み)プレゼンが苦手 × (機会)働き方の多様化 → 大学のキャリアセンターが開催する面接対策講座に積極的に参加し、プレゼン能力を向上させる。オンラインでの面接練習も重ねる。

- WT戦略(防衛・撤退戦略):

- (弱み)業界研究が浅い × (脅威)競争激化 → 憧れだけで業界を絞らず、視野を広げて様々な業界のOB/OG訪問を行う。自分の強みが活かせるニッチな業界も探し、応募企業を分散させることでリスクを管理する。

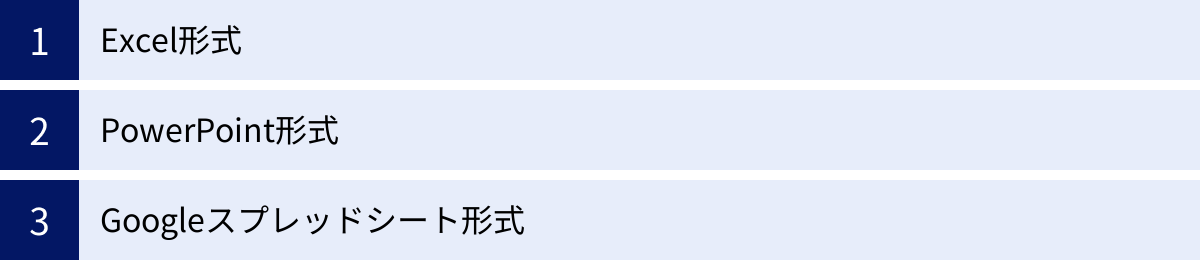

すぐに使えるSWOT分析の無料テンプレート

SWOT分析をいざ始めようと思っても、ゼロからフォーマットを作成するのは手間がかかります。ここでは、ビジネスシーンで広く使われているツールに対応した、無料で使えるテンプレートの形式とその特徴を紹介します。これらのテンプレートを活用することで、すぐに分析作業に取り掛かることができます。

Excel形式

Excelは、表計算ソフトとしての機能が充実しており、SWOT分析のテンプレートとして非常に人気があります。

- 特徴:

- セルごとに要素を書き込めるため、情報の整理がしやすい。

- フォントの色やセルの背景色を自由に変更でき、視覚的に分かりやすい資料を作成できる。

- クロスSWOT分析のマトリクスも、セルを結合したり罫線を引いたりすることで簡単に作成可能。

- 洗い出した各要素に優先順位の数値を入力し、並べ替えやフィルタリングを行うなど、データとしての加工が容易。

- おすすめのシーン:

詳細なデータや多くの情報を整理しながら、ロジカルに分析を進めたい場合におすすめです。特に、数値データと連動させながら分析を行いたい場合に強みを発揮します。

PowerPoint形式

PowerPointは、プレゼンテーション資料作成ソフトであり、分析結果を他者に説明・共有する際に非常に便利です。

- 特徴:

- 1枚のスライドにSWOT分析の4象限マトリクスを大きく配置でき、視覚的なインパクトが強い。

- テキストボックスや図形を自由に配置できるため、デザイン性の高い資料を作成できる。

- 分析結果から導き出した戦略を、次のスライドでグラフや図解を用いて分かりやすく説明するなど、ストーリー性のある構成が可能。

- アニメーション機能を使えば、プレゼンテーションの効果をさらに高めることができる。

- おすすめのシーン:

分析結果を経営層や他部署に報告・提案する場面で最も効果的です。要点を絞って、視覚的に分かりやすく伝えたい場合に最適です。

Googleスプレッドシート形式

Googleスプレッドシートは、クラウドベースの表計算ソフトで、Excelと似た機能を持ちながら、共有と共同編集に特化しています。

- 特徴:

- URLを共有するだけで、複数人が同時に同じシートを閲覧・編集できる。

- 誰がどこを編集しているかがリアルタイムで分かり、コメント機能を使ってシート上でディスカッションが可能。

- インターネット環境があれば、PCやスマートフォン、タブレットなど、どのデバイスからでもアクセスできる。

- 変更履歴が自動で保存されるため、バージョン管理が容易。

- おすすめのシーン:

リモートワーク環境で、複数のメンバーがオンラインで共同作業しながらSWOT分析を行う場合に最適です。ブレインストーミングの内容をリアルタイムで書き込み、集約していく作業に非常に向いています。

これらのテンプレートは、Web上で「SWOT分析 テンプレート 無料」などと検索することで、多くのサイトからダウンロードできます。自分の目的や利用シーンに合った形式を選び、効率的に分析を進めましょう。

SWOT分析と合わせて活用できるフレームワーク

SWOT分析は単体でも強力ですが、他のビジネスフレームワークと組み合わせることで、分析の精度と深度をさらに高めることができます。特に、SWOT分析の各要素を洗い出す段階で、これらのフレームワークを活用すると、より網羅的で客観的な分析が可能になります。

| フレームワーク | 主な目的 | SWOT分析との連携 |

|---|---|---|

| PEST分析 | マクロ環境(政治・経済・社会・技術)の変化を把握する | 機会・脅威の洗い出しを補強する |

| 3C分析 | 事業環境(顧客・競合・自社)を分析する | 機会・脅威(顧客・競合)と強み・弱み(自社)の分析を補強する |

| 5F分析 | 業界の競争構造と収益性を分析する | 機会・脅威の要因をより深く理解する |

| VRIO分析 | 経営資源(価値・希少性・模倣困難性・組織)の競争優位性を評価する | 強みの質を客観的に評価する |

PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻くマクロ環境(外部環境の中でも特に大きな環境)を、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から分析する手法です。これらは自社ではコントロール不可能な要因であり、中長期的な事業戦略を立てる上で無視できません。

- SWOT分析との連携:

PEST分析の結果は、そのままSWOT分析の「機会」と「脅威」のインプットとして活用できます。 例えば、PEST分析で「政府による環境規制の強化(政治)」や「AI技術の急速な進化(技術)」といった要因が明らかになれば、それらが自社にとって「脅威」なのか「機会」なのかをSWOT分析の枠組みで評価・分類します。これにより、外部環境の分析に漏れや偏りがなくなる効果が期待できます。

3C分析

3C分析は、事業の成功要因を、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つのCの観点から分析するフレームワークです。マーケティング戦略を立案する際によく用いられます。

- SWOT分析との連携:

3C分析はSWOT分析と非常に親和性が高いフレームワークです。- 顧客(Customer)分析: 市場規模や成長性、顧客ニーズの変化などを分析することで、SWOT分析の「機会」を発見できます。

- 競合(Competitor)分析: 競合の戦略や強み・弱みを分析することで、自社にとっての「脅威」を特定し、同時に相対的な自社の「強み」「弱み」を明確にできます。

- 自社(Company)分析: 自社の経営資源や課題を評価し、「強み」と「弱み」を洗い出します。

このように、3C分析を行うことで、SWOT分析の4要素をバランス良く分析するための材料が揃います。

5F(ファイブフォース)分析

5F分析(ファイブフォース分析)は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱したフレームワークで、業界の収益性を決定する5つの競争要因(Force)を分析することで、その業界の魅力度を測る手法です。5つの力とは、「業界内の競争の激しさ」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」を指します。

- SWOT分析との連携:

5F分析は、SWOT分析における「脅威」をより構造的に、深く理解するために役立ちます。 例えば、「競合の台頭」という脅威を漠然と捉えるのではなく、「業界内の競争が激しいから」「新規参入が容易だから」といった具体的な要因に分解して理解できます。また、買い手や売り手の交渉力の分析は、自社の価格戦略や調達戦略を考える上での「機会」や「脅威」の特定に繋がります。

VRIO分析

VRIO(ヴリオ)分析は、企業が持つ経営資源(リソース)が、持続的な競争優位の源泉となりうるかを評価するためのフレームワークです。経営資源を、価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)の4つの観点から評価します。

- SWOT分析との連携:

VRIO分析は、SWOT分析で洗い出した「強み」が、本当に競争優位性を持つ本質的な強みなのかを客観的に判断するために非常に有効です。 SWOT分析では主観的に「強み」と判断された要素も、VRIO分析のフィルターにかけることで、「それは価値があるか?」「他社にはない希少なものか?」「簡単に真似されないか?」「その強みを活かす組織体制があるか?」といった厳しい問いに晒されます。このプロセスを経ることで、「強み」のリストの質が格段に向上し、より的確な戦略立案に繋がります。

これらのフレームワークを適宜組み合わせることで、SWOT分析はより立体的で説得力のあるものになります。まずはSWOT分析から始め、必要に応じてこれらのツールで分析を深めていくのがおすすめです。