ビジネスの世界では、日々大量の情報が飛び交い、複雑な問題に対して迅速かつ的確な意思決定が求められます。自分の考えを整理し、相手に分かりやすく伝え、納得してもらう能力は、あらゆる職種や役職において不可欠なスキルと言えるでしょう。

このような課題を解決するための強力な武器となるのが、今回解説する「ピラミッドストラクチャー」です。これは、単なる図解のテクニックではなく、論理的に思考し、説得力のあるコミュニケーションを実現するための思考フレームワークです。

この記事では、ピラミッドストラクチャーの基本的な概念から、ビジネスにおける重要性、具体的な作り方のステップ、そして実践的な活用例まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたも論理的思考力を飛躍的に高め、ビジネスコミュニケーションの質を一段階引き上げることができるでしょう。

目次

ピラミッドストラクチャーとは

ピラミッドストラクチャーは、ビジネスパーソンにとって必須のスキルともいえる論理思考の根幹をなすフレームワークです。まずは、その基本的な定義と構造について深く理解していきましょう。

論理構造を可視化する思考フレームワーク

ピラミッドストラクチャーとは、伝えたい「結論(主張)」を頂点に置き、その結論を支える「根拠」を階層的に配置することで、思考の論理構造を可視化するフレームワークです。その名の通り、全体の構造がピラミッドのような三角形に見えることから、この名前が付けられました。

このフレームワークは、世界的に有名な経営コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーで、コンサルタントの思考整理およびコミュニケーションツールとして開発・体系化されたことで知られています。プロフェッショナルの現場で磨かれてきた手法だからこそ、その効果は非常に高く、様々なビジネスシーンで応用が可能です。

私たちの頭の中にある思考やアイデアは、しばしば断片的で整理されていない状態にあります。何かを伝えようとしても、「結局、何が言いたいの?」と相手に言われてしまったり、自分自身でも話しているうちに論点がずれてしまったりする経験は誰にでもあるでしょう。

ピラミッドストラクチャーは、そうした混沌とした思考を「結論」と「根拠」というシンプルな関係性で整理し、明確な「思考の地図」を描くためのツールです。この地図があれば、自分自身の思考が明確になるだけでなく、他者に対して話の全体像と詳細な道のりを分かりやすく示すことができます。これにより、相手は迷うことなく話の筋道を追うことができ、スムーズな理解と納得を促すことができるのです。

単に情報を並べるだけでは、それは単なる情報の羅列に過ぎません。しかし、ピラミッドストラクチャーを用いて情報間に論理的な関係性を与えることで、情報は初めて「相手を動かすメッセージ」へと昇華します。つまり、ピラミッドストラクチャーは、情報を説得力のあるコミュニケーションへと変換するための「錬金術」とも言えるでしょう。

ピラミッドストラクチャーの基本構造

ピラミッドストラクチャーは、大きく分けて「主張(キーメッセージ)」「根拠」「事実・データ」の3つの階層で構成されます。それぞれの役割を理解することが、効果的なピラミッドを構築する第一歩です。

主張(キーメッセージ)

主張(キーメッセージ)は、ピラミッドの頂点に位置する、あなたが最も伝えたい「結論」や「提案」です。これは、コミュニケーション全体のゴールであり、すべての根拠と事実は、この主張を支えるために存在します。

主張は、漠然としたものではなく、具体的で明確な文章で表現される必要があります。聞き手や読み手が、「この話の結論はこれだ」と一目で理解できるものでなければなりません。

- 悪い例: 「営業活動について考える必要がある。」(何をどう考えるのか不明確)

- 良い例: 「来期の売上目標を達成するために、新規顧客開拓に注力すべきである。」(具体的なアクションと目的が明確)

この主張が、これから展開される議論全体のテーマを決定づけます。そのため、最初に「誰に、何を伝え、どうしてほしいのか」を徹底的に考え抜き、シャープなキーメッセージを設定することが極めて重要です。

根拠

根拠は、ピラミッドの中間層に位置し、頂点の主張を直接的に支える「理由」や「論点」です。なぜその主張が正しいと言えるのか、なぜその提案を実行すべきなのかを説明する役割を担います。

通常、一つの主張は複数の根拠によって支えられます。複数の視点から根拠を示すことで、主張はより強固で多角的な説得力を持つようになります。例えば、「新規顧客開拓に注力すべきである」という主張に対しては、以下のような根拠が考えられます。

- 根拠1: 既存顧客からの売上だけでは、目標達成が困難である。

- 根拠2: 市場調査の結果、未開拓の顧客層に大きなポテンシャルがあることが判明した。

- 根拠3: 競合他社はすでに新規顧客開拓で成果を上げている。

これらの根拠は、それぞれが独立していながらも、全体として頂点の主張を支えるという関係性になっています。この階層を構築する際には、後述する「MECE(モレなくダブりなく)」という考え方が非常に重要になります。つまり、主張を支える根拠に抜け漏れがなく、かつ各根拠が重複していない状態を目指すのです。

事実・データ

事実・データは、ピラミッドの土台となる最も下の階層に位置し、それぞれの根拠を客観的に裏付ける「証拠」です。この階層が存在することで、根拠は単なる思いつきや意見ではなく、確かな証拠に裏打ちされたものとなり、ピラミッド全体の説得力が飛躍的に高まります。

事実は、誰が見ても同じように認識できる客観的な情報でなければなりません。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 定量的データ: 売上実績、市場シェア、アンケート調査の数値、ウェブサイトのアクセス解析データなど。

- 定性的情報: 顧客インタビューの具体的な発言、専門家の意見、公的機関の報告書、プレスリリースなど。

先ほどの根拠を例に取れば、それぞれの根拠は以下のような事実・データによって裏付けられます。

- 根拠1「既存顧客からの売上だけでは目標達成が困難」→ 事実: 「過去3年間の既存顧客からの売上推移データ」「顧客単価の平均値と今後の予測」

- 根拠2「未開拓の顧客層にポテンシャルがある」→ 事実: 「〇〇調査会社による市場規模データ」「ターゲット層へのヒアリング結果」

- 根拠3「競合他社は成果を上げている」→ 事実: 「競合A社の決算報告書」「業界ニュースで報じられた競合B社の成功事例」

このように、主張が根拠によって支えられ、その根拠がさらに客観的な事実・データによって支えられるという多層構造こそが、ピラミッドストラクチャーの核心です。この堅牢な構造があるからこそ、あらゆる質問や反論にも動じない、力強いメッセージを構築できるのです。

ピラミッドストラクチャーがビジネスで重要な理由

ピラミッドストラクチャーが単なる思考ツールに留まらず、現代のビジネス環境においてなぜこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、現代ビジネスが抱える特有の課題と深く結びついています。

第一に、現代は情報過多の時代です。インターネットの普及により、私たちはかつてないほど大量の情報に日々接しています。ビジネスの現場でも、市場データ、競合情報、社内レポート、顧客からのフィードバックなど、意思決定の材料となる情報は溢れかえっています。しかし、情報が多ければ多いほど、何が重要で、何が本質的な課題なのかを見極めるのは困難になります。ピラミッドストラクチャーは、この情報の洪水の中から本質的な論点を抽出し、構造化することで、複雑な状況をシンプルに捉えることを可能にします。これにより、情報に振り回されることなく、迅速かつ的確な意思決定を下す土台ができます。

第二に、ビジネスのスピードが格段に上がっている点が挙げられます。市場の変化は激しく、競合の動きも速いため、一つのプロジェクトや意思決定に時間をかけすぎると、大きな機会損失に繋がりかねません。このような環境では、「じっくり考えてから話す」という悠長なスタイルは通用しにくくなっています。ピラミッドストラクチャーを思考の習慣にすることで、頭の中で素早く論理を組み立て、結論から話す「トップダウン」のコミュニケーションが自然にできるようになります。これにより、会議の時間を短縮したり、上司への報告を簡潔に済ませたりと、組織全体の生産性向上に直接的に貢献します。

第三に、多様なステークホルダーとの合意形成の必要性が高まっています。現代のビジネスは、社内の他部署、経営層、クライアント、パートナー企業、株主など、様々な立場の人々と連携しながら進めるのが当たり前です。それぞれのステークホルダーは異なる利害や関心を持っているため、自分の意見を一方的に押し付けるだけでは、物事は前に進みません。ピラミッドストラクチャーを用いて、「なぜこの結論に至ったのか」という論理のプロセスを明確に示すことで、感情論や印象論ではなく、客観的な根拠に基づいた建設的な議論が可能になります。これは、立場の違う相手からの信頼を獲得し、円滑な合意形成を促す上で極めて重要なスキルです。

例えば、新しいマーケティング施策を提案する場面を考えてみましょう。ただ「SNS広告をやりたいです」と提案するだけでは、上司は「なぜ?」「費用対効果は?」「他の選択肢は?」と疑問を持つでしょう。しかし、ピラミッドストラクチャーを用いて、

- 主張: 「若年層の新規顧客獲得のため、Instagram広告を実施すべきです」

- 根拠: 「①ターゲット層の利用率が最も高い」「②競合がまだ手薄な領域である」「③少額から始められリスクが低い」

- 事実: 「①総務省の調査データ」「②競合他社の広告出稿状況レポート」「③広告代理店のシミュレーション結果」

という構造で説明すれば、上司は提案の全体像と論理的な妥当性を瞬時に理解でき、承認の判断がしやすくなります。

このように、ピラミッドストラクチャーは、個人の問題解決能力を高めるだけでなく、組織全体のコミュニケーションコストを下げ、意思決定の質とスピードを向上させるという、計り知れない価値を持っています。これが、ピラミッドストラクチャーがコンサルタントのような特定の専門職だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって重要なスキルであると言われる所以なのです。

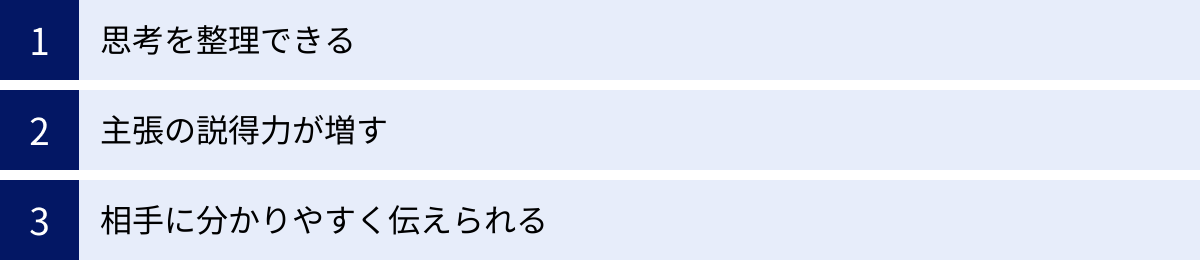

ピラミッドストラクチャーを導入する3つのメリット

ピラミッドストラクチャーを思考やコミュニケーションに取り入れることで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 思考を整理できる

最大のメリットは、自分自身の頭の中にある漠然とした考えを、驚くほどクリアに整理できることです。

私たちは何か複雑な問題について考えるとき、多くのアイデアや情報、懸念事項が頭の中に浮かんでは消えていきます。これらの思考の断片は、整理されないままだと、互いに絡まり合ってしまい、「何から手をつければいいのか分からない」「結局、自分の本当の考えが何なのか分からなくなる」といった混乱状態に陥りがちです。

ピラミッドストラクチャーは、この混乱状態に秩序をもたらす強力なツールです。まず「最も伝えたいことは何か?」を自問し、主張(キーメッセージ)を言語化するプロセスを通じて、思考の核が定まります。次に、その主張を支える根拠は何かを考えることで、断片的なアイデアが結論に従属する形で整理されていきます。

このプロセスは、思考の「棚卸し」と「仕分け」に似ています。まず、頭の中にあるものをすべて書き出す(棚卸し)。そして、それらを「主張」「根拠」「事実」というカテゴリーに分類し、論理的な関係性で結びつけていく(仕分け)。この作業を通じて、どの情報が重要で、どの情報が補足的なものなのか、あるいはどの情報が結論と無関係なのかが明確になります。

さらに、根拠を並べてみることで、「この視点が抜けているな」「この根拠とあの根拠は同じことを言っているな」といった、思考のモレやダブり(MECEでない状態)を発見しやすくなります。これにより、自分の思考の穴を埋め、より論理的に強固なものへと磨き上げていくことができるのです。

このように、ピラミッドストラクチャーを作成するプロセスそのものが、自己対話による思考の深化プロセスとなります。他者に伝えるためだけでなく、まず自分自身が問題を深く理解し、考えを確固たるものにする上で、絶大な効果を発揮するのです。

② 主張の説得力が増す

第二のメリットは、自分の主張に圧倒的な説得力を持たせることができる点です。

ビジネスシーンにおける説得とは、相手を言いくるめることではありません。相手が「なるほど、確かにそうだ」「その提案には合理的な理由がある」と納得し、自発的に次のアクションに同意してくれる状態を作り出すことです。そのためには、主張に客観的で論理的な裏付けが不可欠です。

ピラミッドストラクチャーは、まさにこの「納得感」を醸成するために設計された構造を持っています。

- 「なぜ?」に答えられる: ピラミッド構造で考えが整理されていれば、相手から「なぜそう言えるのですか?」と問われた際に、即座にその根拠を示すことができます。さらに「その根拠は本当ですか?」と問われても、根拠を支える事実・データを提示できます。この「なぜ?」の連鎖に淀みなく答えられることが、信頼感と説得力を生み出します。

- 論理の飛躍がなくなる: 「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがありますが、論理に飛躍があると、聞き手は途端に話を見失います。ピラミッドストラクチャーは、主張と根拠、根拠と事実の間が「So What?/Why So?(だから何?/なぜそうなの?)」の関係で結ばれているかを厳しくチェックします。これにより、誰が聞いても「なるほど、その根拠があればその結論になるな」と納得できる、論理的に一貫したストーリーを構築できるのです。

- 多角的な視点を示せる: 説得力のある主張は、一つの視点だけでなく、複数の異なる角度から見ても正しいと証明される必要があります。ピラミッドストラクチャーでは、一つの主張を複数の根拠で支えるのが基本です。これにより、「コスト面から見ても」「顧客満足度の面から見ても」「将来性の面から見ても」といった形で、多角的に主張の正しさをアピールでき、説得に厚みと深みが増します。

単に「Aをすべきです」と言うだけでは、それは単なる「意見」です。しかし、ピラミッドストラクチャーを用いて「Aをすべきです。なぜならB、C、Dという理由があるからです。そしてその根拠となるデータは…」と展開することで、あなたの「意見」は、誰もが納得せざるを得ない「論証」へと変わるのです。

③ 相手に分かりやすく伝えられる

第三のメリットは、相手にとって非常に分かりやすく、理解しやすい形で情報を伝えられるようになることです。

どれだけ素晴らしいアイデアや深い分析も、相手に伝わらなければ価値を生みません。ピラミッドストラクチャーは、「伝える」というコミュニケーション行為を最適化するための強力な武器となります。

- 結論から話せる(トップダウン・アプローチ): 忙しいビジネスパーソンは、常に結論を先に求めています。ピラミッドストラクチャーは、頂点に結論を置くため、自然と「結論ファースト」で話を進めることができます。最初に話の全体像とゴールを示すことで、聞き手は「これから何についての話が、どのような結論に向かって進むのか」を把握でき、安心して話を聞く体制に入れます。

- 話の地図を共有できる: プレゼンテーションや会議で、話が長くなると「今、全体のどの部分を話しているんだっけ?」と聞き手が迷子になることがあります。ピラミッドストラクチャーに基づいて話す場合、「本日の結論は〇〇です。その根拠は3つあります。まず1つ目の根拠は…」というように、常に話の現在地を示すことができます。これは、聞き手の頭の中に、話者と同じ「思考の地図」を描かせる行為であり、理解度を格段に向上させます。

- 情報が整理されている: ピラミッドストラクチャーによって整理された情報は、MECE(モレなくダブりなく)の原則に基づいてグループ化されています。そのため、話があちこちに飛んだり、同じ内容を繰り返したりすることがなく、聞き手はストレスなく情報をインプットできます。これは、プレゼン資料や報告書、メールといった書き言葉のコミュニケーションにおいても絶大な効果を発揮します。構造化された文章は、読み手が要点を素早く掴むことを可能にし、読み手の時間という貴重なリソースを奪いません。

分かりやすい説明は、相手からの信頼を得るための第一歩です。「あの人の話はいつも分かりやすい」という評価は、ビジネスパーソンにとって最高の褒め言葉の一つと言えるでしょう。ピラミッドストラクチャーは、あなたのコミュニケーション能力を向上させ、周囲からの信頼を高めるための実践的なスキルなのです。

ピラミッドストラクチャーの2つのデメリット

多くのメリットを持つピラミッドストラクチャーですが、万能のツールではありません。その限界や注意点を理解しておくことで、より効果的に活用できます。ここでは、主な2つのデメリットについて解説します。

① 作成に時間がかかる

ピラミッドストラクチャーの最大のデメリットとして挙げられるのが、特に習熟していない段階では、作成に相応の時間がかかるという点です。

頭の中のアイデアを書き出し、情報を収集し、それらをグルーピングし、MECEになっているかを確認し、So What?/Why So?の関係を検証する…この一連のプロセスは、慣れないうちは非常に骨の折れる作業に感じられるかもしれません。「さっと資料を作ってしまいたいのに、構造を考えるだけで半日かかってしまった」という経験をする人も少なくないでしょう。

特に、以下のような点で時間がかかりがちです。

- 情報収集: 根拠を支える客観的な事実・データを集めるには、地道なリサーチが必要です。信頼できる情報源を探し、必要なデータを抽出する作業は、決して楽ではありません。

- グルーピング: 洗い出した多数の情報を、どのようなくくりでグループ化すれば最も説得力が増すのか、試行錯誤が必要になります。

- 論理の検証: So What?/Why So?の関係が本当に成り立っているか、論理に飛躍はないかを客観的にチェックする作業には、冷静な自己批判の視点が求められ、時間がかかります。

しかし、この「時間がかかる」というデメリットは、別の側面から見ればメリットにもなり得ます。時間をかけてじっくりと論理を構築するプロセスは、それ自体が思考を深く鍛えるための質の高いトレーニングになります。最初は時間がかかっても、繰り返し実践するうちに思考のパターンが身につき、作成スピードは確実に向上します。

また、初期段階で時間をかけて堅牢な論理を構築しておくことで、後工程での手戻りや、発表時の混乱を大幅に減らすことができます。最初に楽をして中途半端な構造で進めてしまうと、後から根本的な矛盾が見つかり、結果的により多くの時間を浪費することになりかねません。したがって、「急がば回れ」の精神で、トータルの生産性を考えれば、ピラミッドストラクチャーの作成に時間をかけることは、決して無駄な投資ではないと言えるでしょう。

② 思考が構造に縛られる可能性がある

もう一つの注意すべきデメリットは、フレームワークに固執するあまり、かえって思考が硬直化し、自由な発想が阻害される可能性があるという点です。

ピラミッドストラクチャーは、論理を整理し、構造化することに非常に長けたツールです。しかし、その整然とした構造に思考を無理やり押し込もうとすると、枠からはみ出すような斬新なアイデアや、直感的なひらめきを切り捨ててしまう危険性があります。

すべての事象が、綺麗なピラミッド構造で完璧に説明できるわけではありません。時には、論理的には説明しきれない複雑な感情の要素や、一見すると矛盾しているように見える事象の中にこそ、問題解決のヒントが隠されている場合もあります。

このデメリットを回避するためには、ピラミッドストラクチャーを「思考のすべて」と捉えるのではなく、数ある思考ツールの一つとして、適切な場面で使い分けるという意識が重要です。

例えば、アイデアをとにかくたくさん出したい「発散フェーズ」では、ピラミッドストラクチャーのような構造的な思考は一旦脇に置き、ブレインストーミングやマインドマップといった、より自由な発想を促すツールを活用するのが効果的です。そして、発散フェーズで出た多くのアイデアを整理し、一つの結論にまとめていく「収束フェーズ」で、ピラミッドストラクチャーの出番となります。

フレームワークは、思考を助けるための「道具」であって、思考を縛る「牢獄」ではありません。このことを常に念頭に置き、目的や状況に応じて柔軟にツールを使い分けることが、真の論理的思考力と言えるでしょう。ピラミッドストラクチャーの型を知りつつも、時にはその型を破る勇気を持つことも、創造的な問題解決には必要なのです。

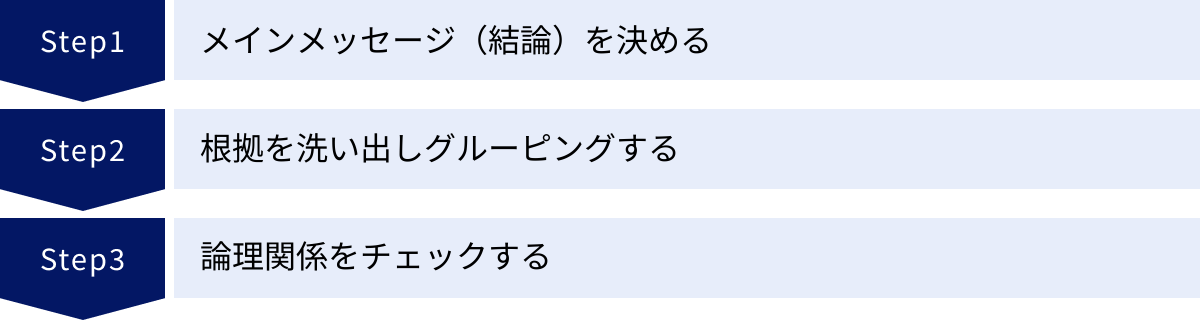

ピラミッドストラクチャーの作り方【3ステップ】

それでは、実際にピラミッドストラクチャーを構築するための具体的な手順を、3つのステップに分けて解説します。このステップに沿って進めることで、誰でも論理的で説得力のあるピラミッドを構築できます。

① メインメッセージ(結論)を決める

すべての始まりは、ピラミッドの頂点に置く「メインメッセージ(結論)」を明確に定義することからです。ここが曖昧なままでは、その後の構造全体が砂上の楼閣となってしまいます。

まず自問すべきは、「自分は、誰に、何を伝え、その結果どうしてほしいのか?」ということです。

- 誰に(Who): 相手は誰か?(上司、クライアント、部下、経営層など)。相手の知識レベル、関心事、立場を考慮します。

- 何を(What): 伝えたいことの核は何か?(問題の指摘、解決策の提案、状況の報告など)。

- どうしてほしいのか(How)To Be): 相手にどんな行動をとってほしいのか?(承認してほしい、協力してほしい、理解してほしいなど)。

これらの問いに対する答えを考え抜き、一つの簡潔な文章にまとめます。これがあなたのメインメッセージです。

良いメインメッセージには、いくつかの条件があります。

- 具体的であること: 「売上を改善する」ではなく、「SNSマーケティングを強化し、若年層の売上を15%向上させる」のように、具体的なアクションや数値目標が含まれていると良いでしょう。

- 相手の関心に応えること: 相手が知りたいこと、解決したい課題に直接的に応えるメッセージである必要があります。

- 簡潔であること: 一文で言い切れるくらいシンプルで、誰が聞いても誤解の余地がないことが理想です。

「最初から完璧な結論なんて思いつかない」と感じるかもしれません。その場合は、まず「仮説」としてメインメッセージを置いてみるのが有効です。その後のステップで情報を集め、論理を組み立てていく中で、最初に立てた仮説が間違っていることに気づくこともあります。その場合は、躊躇なくメインメッセージを修正・変更すればよいのです。大切なのは、まず議論の出発点となる旗を立てることです。

② 根拠を洗い出しグルーピングする

メインメッセージが決まったら、次はそのメッセージを支えるための「根拠」を準備するステップに移ります。

1. 根拠の洗い出し(ブレインストーミング)

まず、メインメッセージを「なぜそう言えるのか?」と自問し、思いつく限りの理由や情報を付箋やテキストエディタ、マインドマップツールなどに書き出していきます。この段階では、質より量を重視し、論理的な繋がりや正確性は一旦気にせず、自由な発想でとにかく多くの要素を洗い出すことが重要です。

例えば、「SNSマーケティングを強化すべき」というメインメッセージに対して、

- 若者がテレビを見なくなった

- 競合のA社がインスタで成功しているらしい

- インフルエンサーを使えば話題になりそう

- 広告費がテレビCMより安い

- 自社のターゲット層は20代だ

- ウェブサイトへの流入を増やしたい

- 顧客と直接コミュニケーションがとれる

- 最近、若者向けの新商品を発売した

といったように、関連しそうな情報をランダムに挙げていきます。

2. 根拠のグルーピング

次に、洗い出した多数の情報の断片を、似たもの同士や関連性の高いもの同士でグループにまとめていきます。この作業が、混沌とした情報に秩序を与える重要なプロセスです。

先ほどの例で言えば、

- グループA(市場・ターゲットの変化): 「若者がテレビを見なくなった」「自社のターゲット層は20代だ」「最近、若者向けの新商品を発売した」

- グループB(競合・機会): 「競合のA社がインスタで成功しているらしい」「インフルエンサーを使えば話題になりそう」

- グループC(費用対効果・効率): 「広告費がテレビCMより安い」「ウェブサイトへの流入を増やしたい」

- グループD(コミュニケーション): 「顧客と直接コミュニケーションがとれる」

のように分類できます。

3. グループの要約メッセージ化

最後に、それぞれのグループが何を意味しているのかを要約し、一行のメッセージにまとめます。これが、ピラミッドの中間層を構成する「根拠」となります。

- グループA → 根拠1: 主力商品のターゲットである若年層にアプローチする必要がある

- グループB → 根拠2: 競合が少なく、話題化できるポテンシャルがある

- グループC → 根拠3: 従来の広告手法より高い費用対効果が期待できる

- グループD → (今回は他のグループに統合するか、根拠としては弱いと判断して削除する、といった検討を行う)

このプロセスを通じて、漠然とした情報の羅列が、メインメッセージを支える3つの明確な根拠へと構造化されました。

③ 論理関係をチェックする

ピラミッドの骨格ができあがったら、最後にその論理が本当に強固なものかを入念にチェックします。この検証作業を怠ると、見た目だけは立派でも、中身の伴わない説得力のないピラミッドになってしまいます。チェックには、主に2つの重要な観点があります。

1. So What?/Why So? の検証

これは、ピラミッドの階層間の「縦の論理」をチェックする作業です。

- Why So?(なぜそうなの?): 上の階層のメッセージに対して「Why So?」と問いかけ、下の階層のメッセージ群がその答えになっているかを確認します。

- 例:「(主張)SNSマーケティングを強化すべき」→ Why So? →「(根拠1)若年層へのアプローチが必要だから」「(根拠2)ポテンシャルがあるから」「(根拠3)費用対効果が高いから」。この関係が自然であればOKです。

- So What?(だから何?): 下の階層のメッセージ群をすべて見た上で、「So What?」と問いかけ、それらを要約すると上の階層のメッセージになるかを確認します。

- 例:「(根拠1,2,3)を考えると…」→ So What? →「(主張)だから、SNSマーケティングを強化すべきだ」。この関係が自然であればOKです。

この「Why So?」と「So What?」の問いを、ピラミッドのすべての階層間(主張と根拠の間、根拠と事実・データの間)で繰り返し行い、論理の飛躍や矛盾がないかを確認します。

2. MECEの検証

これは、同じ階層にあるメッセージ間の「横の論理」をチェックする作業です。

MECE(ミーシー:Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)とは、「モレなく、ダブりなく」という意味です。同じ階層にある根拠群が、メインメッセージを支える論点として、必要な要素を網羅しており(モレなく)、かつ、それぞれの根拠が互いに重複していない(ダブりなく)状態になっているかを確認します。

- モレ(Exhaustive)のチェック: 「この3つの根拠以外に、主張を支える重要な論点はないか?」と自問します。例えば、「法規制のリスク」や「社内の実行体制」といった視点が抜けていないかなどを検討します。

- ダブり(Exclusive)のチェック: 「根拠1と根拠2で、同じようなことを言っていないか?」を確認します。もし重複がある場合は、グループを統合したり、表現を変えて役割分担を明確にしたりする必要があります。

この3つのステップを丁寧に行うことで、誰が見ても納得できる、論理的に強固なピラミッドストラクチャーが完成します。

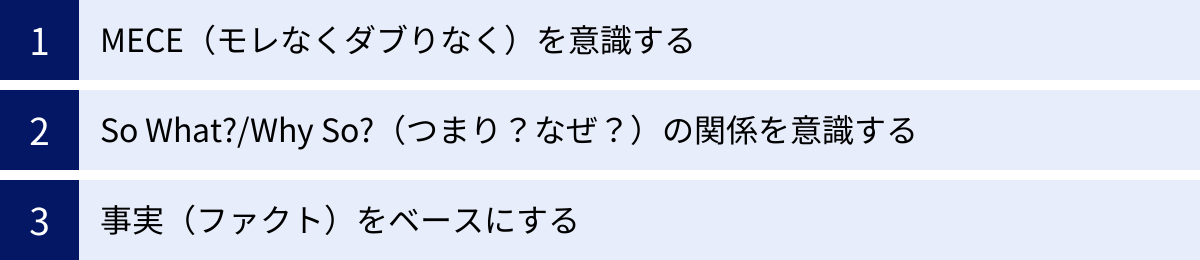

ピラミッドストラクチャー作成で重要な3つのポイント

前述の3ステップに加えて、より質の高いピラミッドストラクチャーを作成するためには、常に意識しておくべき3つの重要な原則があります。これらのポイントを理解し実践することで、あなたの論理構築能力はさらに向上するでしょう。

① MECE(モレなくダブりなく)を意識する

MECE(ミーシー)は、ロジカルシンキングの根幹をなす最も重要な概念の一つであり、ピラミッドストラクチャーの説得力を左右する鍵となります。MECEとは、”Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” の頭文字をとったもので、「各要素が互いに重複せず(Mutually Exclusive)、かつ全体としてモレがない(Collectively Exhaustive)」状態を指します。

ピラミッドストラクチャーにおいては、特に同じ階層に並ぶ根拠群がMECEになっていることが求められます。なぜなら、根拠に「モレ」があれば、「他にもっと重要な観点があるのではないか?」と相手に指摘される隙を与えてしまいます。逆に「ダブり」があれば、「論点が整理されておらず、話が冗長だ」という印象を与え、説得力を削いでしまいます。

MECEな状態を実現するためには、物事を分解する際の「切り口」を意識することが重要です。ビジネスでよく使われるMECEな切り口には、以下のようなものがあります。

- 3C分析: Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)

- 4P分析: Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)

- プロセス: 企画→開発→製造→販売→サポート

- 時間軸: 過去・現在・未来、短期・中期・長期

- 地理: 国内・海外、関東・関西・九州

- ステークホルダー: 顧客、従業員、株主、社会

例えば、「売上向上の施策」を考える際に、単に思いついたアイデアを並べるのではなく、「新規顧客向け施策/既存顧客向け施策」という切り口で分ければ、モレやダブりを防ぎやすくなります。

ただし、完璧なMECEを最初から目指す必要はありません。特に複雑な問題では、完全にMECEに分解することが難しい場合もあります。重要なのは、「この分解はMECEになっているだろうか?モレはないか?ダブりはないか?」と常に自問自答する姿勢です。この意識を持つだけで、思考の精度は格段に向上し、論理の穴が少ない、強固なピラミッドを構築できるようになります。

② So What?/Why So?(つまり?なぜ?)の関係を意識する

MECEがピラミッドの「横の論理」を担保する原則であるのに対し、So What?/Why So?は「縦の論理」の正しさを保証するための重要な思考プロセスです。

ピラミッドストラクチャーの各階層は、この2つの問いかけによって強力に結びついています。

- So What?(だから、何?)

これは、手元にある情報や事実(下位の階層)から、どのような示唆や結論(上位の階層)が導き出せるのかを考える、ボトムアップの思考です。事実の羅列から本質的な意味合いを抽出する作業とも言えます。- 例:「データA、データB、データCがある」→ So What? →「つまり、市場は縮小傾向にある、ということが言える」

- So What?を考える際は、「だから、結局のところ何が言いたいのか?」を自分に問い続け、メッセージを要約・抽象化していくことが求められます。

- Why So?(それは、なぜ?)

これは、ある主張(上位の階層)に対して、その根拠や理由(下位の階層)は何かを問う、トップダウンの思考です。主張を具体的な要素に分解し、その正しさを証明する作業と言えます。- 例:「市場は縮小傾向にある」→ Why So? →「なぜなら、データA、データB、データCがそれを示しているからだ」

- Why So?を考える際は、「本当にそう言えるのか?」「その根拠は何か?」と主張を疑い、具体化・詳細化していくことが求められます。

ピラミッドを構築する際には、このSo What?とWhy So?を絶えず往復運動させることが重要です。根拠群を並べてみて「So What?」で主張を導き出し、その主張に対して今度は「Why So?」と問いかけて根拠群が妥当かを確認する。この往復運動を繰り返すことで、論理の飛躍、こじつけ、思い込みといった弱点が洗い出され、主張と根拠の間の結合がより強固なものになっていきます。この地道な検証作業こそが、誰にも論破されない盤石なロジックを生み出すのです。

③ 事実(ファクト)をベースにする

ピラミッドストラクチャーの説得力は、その土台がいかに強固であるかにかかっています。そして、その土台を構成するのは、誰の目から見ても揺るがない「事実(ファクト)」でなければなりません。

ビジネスコミュニケーションでよくある失敗は、「事実」と「意見・解釈」を混同してしまうことです。

- 事実(Fact): 客観的に証明できる、誰が見ても同じ認識となる情報。(例:「A商品の売上は前年比10%減少した」)

- 解釈(Interpretation): ある事実から導き出される意味合い。(例:「A商品の人気が落ちてきている」)

- 意見(Opinion): 解釈に基づいて個人が抱く考えや提案。(例:「A商品をリニューアルすべきだ」)

ピラミッドストラクチャーでは、ピラミッドの最下層に置くべきなのは、この「事実」です。「人気が落ちている気がするからリニューアルすべきだ」という主張は、単なる個人の感想であり、説得力に欠けます。しかし、「前年比10%減という事実に基づくと、人気が落ちていると解釈できる。だから、リニューアルを意見として提案する」という構造であれば、論理的な正当性が生まれます。

したがって、ピラミッドを構築する際は、自分の主張や根拠が、どのような客観的な事実やデータに支えられているのかを常に意識する必要があります。根拠を述べたら、必ず「その証拠は?」と自問し、信頼できるデータを提示する準備をしなければなりません。

信頼できる事実の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 公的機関(省庁、地方自治体)が発表する統計データ

- 信頼性の高い調査会社(帝国データバンク、東京商工リサーチなど)のレポート

- 業界団体の調査結果

- 自社の会計データや販売実績データ

- 顧客へのアンケートやインタビューの生の結果

事実に基づかないピラミッドは、見た目は立派でも中身は空っぽの「砂上の楼閣」に過ぎません。常にファクトベースで考える習慣を身につけることが、真に説得力のあるピラミッドストラクチャーを構築するための絶対条件なのです。

ピラミッドストラクチャーの具体例

理論を学んだら、次は実践です。ピラミッドストラクチャーが実際のビジネスシーンでどのように活用できるのか、具体的なシナリオを通じて見ていきましょう。

プレゼンテーションでの活用例

シナリオ: 自社製品の売上低迷を受け、販売促進策を提案する社内プレゼンテーション。

プレゼンテーションは、ピラミッドストラクチャーが最も効果を発揮する場面の一つです。構成そのものが、ピラミッド構造に沿って作られます。

- 主張(キーメッセージ):

「主力製品Xの売上回復のため、インフルエンサーを活用したSNSキャンペーンを実施すべきです。」- (プレゼンの冒頭で、本日の提案の結論として明確に提示する)

- 根拠(プレゼンの主要な章立てとなる):

- 根拠1: ターゲット層である20代へのリーチが非効率になっている。

- (第1章:現状分析と課題)

- 根拠2: SNS、特にInstagramがターゲット層の購買意思決定に大きな影響を与えている。

- (第2章:市場機会の発見)

- 根拠3: 競合他社はSNS活用に出遅れており、先行者利益を獲得できる。

- (第3章:競合分析と差別化)

- 根拠1: ターゲット層である20代へのリーチが非効率になっている。

- 事実・データ(各根拠を裏付けるスライドの内容):

- 根拠1の裏付け:

- 「製品Xの年代別売上構成比の推移データ(20代の比率が年々低下)」

- 「テレビCMのターゲット層リーチ率の調査結果(20代への到達率が低い)」

- 「自社ウェブサイトのアクセス解析データ(20代の流入が少ない)」

- 根拠2の裏付け:

- 「総務省発表の年代別SNS利用率データ(20代のInstagram利用率が80%超)」

- 「〇〇調査会社による『消費行動に関する調査』レポート(20代女性の50%がインフルエンサーの投稿を参考に商品を購入)」

- 根拠3の裏付け:

- 「競合A社、B社の直近のプロモーション活動一覧(SNSでの目立った活動なし)」

- 「SNS分析ツールによる、競合製品に関するUGC(ユーザー生成コンテンツ)の量と内容の分析結果」

- 根拠1の裏付け:

このように、プレゼンテーションのアジェンダ(目次)がピラミッドの根拠部分に対応し、各スライドの内容が事実・データに対応することで、聞き手は論理の迷子になることなく、一貫したストーリーとして提案内容を理解できます。

報告書(レポート)作成での活用例

シナリオ: 上半期の営業成績が目標未達だった原因を分析し、上司に報告するレポート。

報告書、特に原因分析や問題解決に関するレポートでは、読み手が状況を素早く正確に把握できる構成が求められます。ピラミッドストラクチャーは、まさにそのための最適なフォーマットです。

- 主張(キーメッセージ):

「2024年度上半期の営業目標未達の主因は、関西エリアにおける新規顧客開拓活動の遅れです。」- (レポートの冒頭、「はじめに」や「エグゼクティブサマリー」で結論を最初に記述する)

- 根拠(レポートの章立て):

- 根拠1: 全社売上は目標比90%だが、エリア別に見ると関西エリアのみが著しく低い(目標比75%)。

- 根拠2: 関西エリアの売上を分解すると、既存顧客からの売上は目標を達成している。

- 根拠3: 関西エリアの新規顧客からの売上のみが、計画を大幅に下回っている。

- 事実・データ(レポート本文や添付資料に記載する具体的な数値):

- 根拠1の裏付け:

- 「表1:全社およびエリア別(関東、中部、関西)売上実績(目標、実績、達成率)」

- 根拠2の裏付け:

- 「図1:関西エリア 顧客区分別(新規/既存)売上実績推移グラフ」

- 「表2:関西エリア 既存顧客上位20社の売上実績一覧」

- 根拠3の裏付け:

- 「表3:関西エリア 新規顧客獲得数および新規顧客単価の計画対比」

- 「関西エリア営業担当者へのヒアリング結果(『既存顧客のフォローに手一杯で、新規開拓に時間を割けなかった』との声が多数)」

- 根拠1の裏付け:

この構造により、読み手である上司は、レポートを数ページめくるだけで問題の核心がどこにあるのかを即座に理解できます。「全社的に問題がある」のではなく、「関西エリアの、しかも新規開拓に問題が集中している」という具体的な論点が明確になるため、次の対策を検討する議論へとスムーズに移行できるのです。

メール作成での活用例

シナリオ: システム開発部門に対して、自部門で利用しているシステムの改修を依頼するメール。

日常的なコミュニケーションであるメールにおいても、ピラミッドストラクチャーの考え方は非常に有効です。特に、相手に何かを依頼し、行動を促したい場合には絶大な効果を発揮します。

- 件名: 【〇〇部より依頼】顧客管理システムの機能改修のお願い(XX月XX日まで)

- (件名だけで、誰からの何の依頼か、期限はいつかが分かるようにする)

- 主張(キーメッセージ):

「顧客管理システムに、顧客の最終購入日からの経過日数でアラートを出す機能の追加を、XX月XX日までに実装していただけないでしょうか。」- (メール本文の冒頭で、依頼内容を明確に伝える)

- 根拠(依頼の背景・理由):

- 根拠1(Why): なぜこの機能が必要か

- 「現在、休眠顧客へのアプローチ漏れが多発しており、年間約XXX万円の機会損失が発生していると試算されます。本機能により、適切なタイミングでのフォローが可能になり、機会損失を防ぐことができます。」

- 根拠2(Why): なぜこの期限なのか

- 「来月から始まる下半期の営業キャンペーンで本機能を活用したく、XX月XX日がキャンペーン準備のデッドラインとなっております。」

- 根拠1(Why): なぜこの機能が必要か

- 事実・データ(補足情報):

- 「(補足)機会損失額の試算データは、添付のExcelファイルをご参照ください。」

- 「(補足)具体的な仕様のイメージを添付いたしました。」

このような構造のメールを受け取ったシステム開発部門の担当者は、「なぜこの改修が必要なのか(業務上のインパクト)」と「なぜこの期限なのか(緊急性)」を即座に理解できます。単に「改修してください」と依頼するのに比べ、相手が依頼の重要度を判断し、優先順位を上げて対応してくれる可能性が格段に高まります。

他の思考フレームワークとの違い

ピラミッドストラクチャーは強力なツールですが、万能ではありません。他にも有名な思考フレームワークがいくつか存在し、それぞれに得意な領域があります。ここでは、特に混同されやすい「ロジックツリー」と「PREP法」との違いを明確にし、ピラミッドストラクチャーの特性をより深く理解しましょう。

ロジックツリーとの違い

ロジックツリーは、ピラミッドストラクチャーと並んでロジカルシンキングで多用されるフレームワークであり、しばしば混同されますが、その目的と思考の方向性が異なります。

ロジックツリーは、一つのテーマや課題を、MECE(モレなくダブりなく)の原則に従って、構成要素へと分解・深掘りしていくためのツールです。木の幹から枝葉が分かれていくように見えることから、この名前がついています。主な目的は、分析と発散です。

ロジックツリーには、目的に応じていくつかの種類があります。

- Whatツリー(要素分解ツリー): 「売上」を「国内売上」と「海外売上」に分解し、さらに「国内売上」を「A事業」「B事業」…と分解していくように、全体を構成要素に分解します。

- Whyツリー(原因究明ツリー): 「なぜ売上が低下したのか?」という問いに対し、「新規顧客の減少」「既存顧客の離反」といった原因を挙げ、さらに「なぜ新規顧客が減少したのか?」を深掘りしていく形で、問題の真因を探ります。

- Howツリー(課題解決ツリー): 「どうすれば売上を向上できるか?」という問いに対し、「新規顧客を増やす」「顧客単価を上げる」といった解決策を挙げ、さらに「どうすれば新規顧客を増やせるか?」を具体化していきます。

一方、ピラミッドストラクチャーの主な目的は、主張の論理構造を構築し、相手に分かりやすく伝えて説得することです。思考の方向性としては、分析・発散した要素を一つの結論のもとに統合し、伝達することに重きを置いています。

両者の関係性

ロジックツリーとピラミッドストラクチャーは、対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。多くの場合、ロジックツリーで分析・発散させた要素を、ピラミッドストラクチャーで再構成して結論を導き出す、という流れで使われます。

例えば、「売上低下」という問題に対し、まずWhyツリーで原因を徹底的に洗い出します。その結果、複数の原因候補の中から最もインパクトの大きい真因を特定し、それをピラミッドストラクチャーの主張(例:「売上低下の主因は〇〇である」)として設定します。そして、Whyツリーで分解した他の要素を、その主張を支える根拠として再配置するのです。

PREP法との違い

PREP法も、分かりやすいコミュニケーションのためのフレームワークとして有名ですが、これは思考法というよりも「伝達法」、つまり話や文章の構成の型です。

PREP法は、以下の4つの要素の頭文字をとったものです。

- P (Point): 結論・要点

- R (Reason): 理由

- E (Example): 具体例・事例

- P (Point): 結論・要点の再確認

「まず結論を述べ、次にその理由を説明し、具体例で補強した上で、最後にもう一度結論を繰り返す」というシンプルな型は、短時間で要点を的確に伝えるのに非常に効果的です。特にスピーチや会議での短い発言、簡潔な報告などで威力を発揮します。

一方、ピラミッドストラクチャーは、PREP法で話す内容そのもの、特に「R (Reason)」の部分の論理的な深さと構造を構築するための思考フレームワークです。PREP法は「何をどの順番で話すか」という型を提供するものですが、その「R (Reason)」がなぜ正しいのか、複数の理由はMECEになっているか、といった論理の妥当性までは保証してくれません。

両者の関係性

ピラミッドストラクチャーでじっくりと構築した論理を、実際のコミュニケーションの場でアウトプットする際の「型」としてPREP法を用いる、と考えると分かりやすいでしょう。

ピラミッドの頂点にある「主張」がPREP法の最初の「P (Point)」に対応します。ピラミッドの中間層にある複数の「根拠」が「R (Reason)」に、そして最下層の「事実・データ」が「E (Example)」に対応します。そして最後に、再度ピラミッドの頂点の「主張」を繰り返すことで、PREP法が完成します。

つまり、PREP法がコミュニケーションの「表層的な型」だとすれば、ピラミッドストラクチャーはその背後にある「深層的な論理構造」を支えるものと言えます。

| フレームワーク | 主な目的 | 特徴 | 思考の方向 |

|---|---|---|---|

| ピラミッドストラクチャー | 主張の論理構造化、説得 | 結論を頂点に、根拠を階層的に配置する。縦の論理(So What?/Why So?)と横の論理(MECE)が重要。 | 統合・伝達(トップダウン) |

| ロジックツリー | 原因究明、課題解決策の網羅的洗い出し | 一つのテーマをMECEに分解していく。要素を網羅的にリストアップするのに適している。 | 分析・発散(ボトムアップ) |

| PREP法 | 短時間での分かりやすい伝達 | Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)というシンプルな構成。文章やスピーチの型。 | 伝達 |

ピラミッドストラクチャー作成に役立つおすすめツール3選

ピラミッドストラクチャーは紙とペンでも作成できますが、専用のツールを使うことで、思考のプロセスがよりスムーズになり、修正や共有も容易になります。ここでは、ピラミッドストラクチャーの作成に役立つ代表的なオンラインツールを3つ紹介します。

① Miro

Miroは、無限に広がるキャンバスを持つオンラインホワイトボードツールです。もともとは複数人でのブレインストーミングやワークショップをオンラインで実現するために開発されましたが、個人の思考整理ツールとしても非常に優れています。

特徴:

- 自由度の高さ: 付箋、図形、線、手書き入力などを自由に配置でき、思考のプロセスをそのままビジュアル化できます。根拠の洗い出し(付箋を並べる)、グルーピング(付箋を囲む)、構造化(線で結ぶ)といった一連の作業をシームレスに行えます。

- 豊富なテンプレート: ブレインストーミング、マインドマップ、フローチャートなど、様々な思考フレームワークのテンプレートが用意されており、ピラミッドストラクチャー作成の助けになります。

- 共同編集機能: 複数人で同時に同じボードを編集できるため、チームで論理を構築していく際に絶大な威力を発揮します。コメント機能もあり、非同期でのフィードバックも容易です。

料金: 無料プランでも基本的な機能は十分に利用できます。ボード数の制限などがありますが、個人で試すには十分です。より高度な機能や大規模なチームでの利用には有料プランが用意されています。

(参照:Miro公式サイト)

② XMind

XMindは、マインドマップ作成に特化したツールですが、その機能はピラミッドストラクチャーの構築にも非常に適しています。思考を発散させる段階から構造化する段階までを、強力にサポートしてくれます。

特徴:

- 思考の発散と整理: 中心テーマから放射状にアイデアを広げていくマインドマップ形式は、根拠の洗い出しに最適です。その後、ドラッグ&ドロップで簡単に関係性を整理し、ロジックツリーや組織図のような階層構造に変換できます。

- 多様な構造図: 通常のマインドマップだけでなく、ロジックツリー(右向き、左向き)、組織図、魚の骨(フィッシュボーン)図など、様々な構造図にワンクリックで切り替えが可能です。ピラミッドに近い階層構造も簡単に作れます。

- 集中モード: ZENモードと呼ばれる、余計なUIを非表示にして思考に集中できる機能があります。論理の構築に没頭したい時に役立ちます。

料金: 基本的な機能が使える無料版と、より高度な機能(エクスポート形式の追加、テーマのカスタマイズなど)が利用できる有料のPro版があります。

(参照:XMind公式サイト)

③ Lucidchart

Lucidchartは、インテリジェントな作図プラットフォームで、フローチャートや組織図、ネットワーク構成図など、ビジネスで使われるあらゆる図を簡単に作成できます。ピラミッドストラクチャーのような論理構造を図式化するのにも非常に強力です。

特徴:

- 豊富な図形とテンプレート: ビジネス向けの図形ライブラリが非常に豊富で、ドラッグ&ドロップで直感的に図を作成できます。ピラミッド図のテンプレートも用意されており、すぐに作成を始められます。

- データ連携機能: GoogleスプレッドシートやExcelなどのデータをインポートして、自動的に図を生成する機能があります。例えば、組織の階層データを読み込んで組織図を作成するなど、データに基づいた作図が可能です。

- 他ツールとの連携: Google Workspace、Microsoft Office、Slack、Salesforceなど、多くのビジネスツールと連携できます。作成した図をドキュメントやプレゼンテーションに簡単に埋め込めるため、作業効率が向上します。

料金: 無料プランでは作成できるドキュメント数などに制限がありますが、ツールの使用感を試すことができます。個人向け、チーム向け、企業向けといった有料プランが提供されています。

(参照:Lucidchart公式サイト)

ピラミッドストラクチャーの学習におすすめの本

ピラミッドストラクチャーや、その根底にあるロジカルシンキングをより深く、体系的に学びたい方のために、必読ともいえる書籍をいくつか紹介します。これらの本は、長年にわたり多くのビジネスパーソンに読み継がれてきた名著です。

『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』バーバラ・ミント (著), ダイヤモンド社

- 概要: ピラミッドストラクチャーの生みの親であるマッキンゼーで、ライティング技術を指導していた著者による、まさに「原典」とも呼べる一冊です。なぜピラミッド構造が人間の脳にとって理解しやすいのか、という根本的な問いから始まり、ピラミッドの構築法、序文の書き方までを網羅的に解説しています。内容は高度で読み応えがありますが、本質を深く理解したいと考える方には必読の書です。

『ロジカル・シンキング』照屋 華子, 岡田 恵子 (著), 東洋経済新報社

- 概要: 日本におけるロジカルシンキングのバイブル的存在として、非常に有名な一冊です。MECEやSo What?/Why So?といった基本的な概念を、豊富な演習問題とともに非常に分かりやすく解説しています。ピラミッドストラクチャーそのものだけでなく、その前提となる論理思考の基礎体力全般を鍛えたいと考える方に最適です。本書を読んでから、より専門的な書籍に進むのがおすすめです。

『入門 考える技術・書く技術』山崎 康司 (著), ダイヤモンド社

- 概要: 上記で紹介したバーバラ・ミントの『考える技術・書く技術』を、日本のビジネスパーソン向けに、より平易な言葉で解説し直した入門書です。原著は難解で挫折してしまったという方でも、本書であればスムーズに読み進めることができるでしょう。日本のビジネスシーンに即した具体例や演習が豊富に含まれており、非常に実践的な内容となっています。これからピラミッドストラクチャーを学び始める第一歩として、最適な一冊です。

これらの書籍は、一度読んで終わりではなく、何度も読み返し、実際の業務で実践することで、その価値がより深く理解できるものです。ぜひ手元に置き、思考のパートナーとして活用してみてください。

まとめ

本記事では、論理的思考と説得力のあるコミュニケーションを実現するための強力なフレームワーク「ピラミッドストラクチャー」について、その基本から具体的な作り方、活用例までを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- ピラミッドストラクチャーとは: 結論を頂点に、それを支える根拠を階層的に配置することで、思考の論理構造を可視化する思考フレームワークです。

- ビジネスにおける重要性: 情報過多、スピード重視、多様なステークホルダーとの合意形成が求められる現代ビジネスにおいて、複雑な問題を整理し、迅速かつ的確なコミュニケーションを行うための必須スキルです。

- 3つのメリット: ①思考を整理できる、②主張の説得力が増す、③相手に分かりやすく伝えられる、という大きな利点があります。

- 作り方の3ステップ: ①メインメッセージ(結論)を決める → ②根拠を洗い出しグルーピングする → ③論理関係をチェックする、という手順で構築します。

- 作成の3つの重要ポイント: 横の論理を担保する「①MECE」、縦の論理を担保する「②So What?/Why So?」、そして土台を固める「③事実(ファクト)ベース」の3つを常に意識することが重要です。

ピラミッドストラクチャーは、単に図を作成するテクニックではありません。それは、自分の思考を深く見つめ、論理を磨き上げ、他者との知的で建設的な対話を実現するための「思考のOS」とも言えるものです。

もちろん、このスキルは一朝一夕で身につくものではありません。しかし、日々の業務の中で、報告書を作成する際、プレゼンを準備する際、あるいは一本のメールを書く際にでも、「結論は何か?」「その根拠は何か?」「それはMECEか?」と自問自答する習慣をつけることで、あなたの思考力とコミュニケーション能力は着実に向上していくはずです。

この記事が、あなたのビジネススキルを一段階引き上げるための一助となれば幸いです。ぜひ、今日からピラミッドストラクチャーを実践してみてください。