現代のビジネス環境は、かつてないほどの速さで変化し続けています。このような不確実性の高い時代において、新しい製品やサービスを成功させることは容易ではありません。多くの時間とコストをかけて完璧な製品を開発したにもかかわらず、市場に受け入れられずに失敗に終わるケースは後を絶ちません。こうした課題を解決するための強力な方法論として、世界中の起業家やイノベーターから絶大な支持を集めているのが「リーンスタートアップ」です。

リーンスタートアップは、単なるスタートアップのための一時的な流行ではありません。それは、製品開発と事業創造における「ムダ」を徹底的に排除し、顧客にとって本当に価値のあるものを、最小限のリソースで、最速で提供するための科学的なアプローチです。この考え方の中心には、「構築・計測・学習」というフィードバックループと、「MVP(実用最小限の製品)」という概念が存在します。

この記事では、リーンスタートアップの基本的な考え方から、そのメリット・デメリット、具体的な実践ステップ、役立つツールまで、網羅的に解説します。新規事業の立ち上げを検討している起業家はもちろん、大企業内でイノベーションを推進する担当者、あるいは既存のプロダクトを改善したいと考えているプロダクトマネージャーにとっても、リーンスタートアップのアプローチは多くの示唆を与えてくれるでしょう。

目次

リーンスタートアップとは

リーンスタートアップは、不確実な状況下で新しい事業を立ち上げるためのマネジメント手法です。その核心は、壮大な計画に基づいて完璧な製品を開発するのではなく、「まずは顧客の課題を解決する最小限の製品(MVP)を作り、顧客からのフィードバックを元に素早く改善を繰り返す」という点にあります。これにより、時間や資金といった貴重なリソースの浪費を防ぎ、事業の成功確率を高めることを目指します。

リーンスタートアップの基本的な考え方

リーンスタートアップの基本的な考え方は、一言で言えば「仮説検証のサイクルを高速で回すこと」です。従来のビジネスプランでは、事業を始める前に分厚い計画書を作成し、多くの時間と費用をかけて製品を開発し、完成後に大々的に市場へ投入するというアプローチが一般的でした。しかし、この方法では、もし最初の計画が間違っていた場合、市場に出すまでその事実に気づけず、甚大な損失を被るリスクがありました。

リーンスタートアップは、この問題を解決するために、事業に関するあらゆる要素を「検証すべき仮説」と捉えます。例えば、「ターゲット顧客は本当にこの課題に困っているのか?」「我々の提案する解決策(ソリューション)に価値を感じてくれるのか?」といった問いが仮説にあたります。

そして、これらの仮説を検証するために、「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」というフィードバックループを回します。

- 構築(Build): 仮説を検証するための最小限の製品、すなわちMVP(Minimum Viable Product)を構築します。

- 計測(Measure): MVPを実際の顧客(特にアーリーアダプターと呼ばれる新しいものを積極的に試す層)に使ってもらい、その反応や行動データを客観的に計測します。

- 学習(Learn): 計測したデータから、仮説が正しかったのか、あるいは間違っていたのかを学びます。そして、その学びに基づいて、製品を改善して次のサイクルに進むか(継続)、あるいは戦略を根本的に見直すか(ピボット)を決定します。

このループをいかに速く、安く回せるかが、リーンスタートアップの成功の鍵となります。壮大なビジョンを持つことは重要ですが、そのビジョンに至る道のりは、この小さな実験の繰り返しによって築かれていくのです。

提唱者エリック・リースと著書『リーン・スタートアップ』

リーンスタートアップという概念を体系化し、世界に広めたのが、アメリカの起業家であるエリック・リース(Eric Ries)です。彼は、自身が共同創業者として関わったバーチャルコミュニティサービス「IMVU」での経験を通じて、この方法論を築き上げました。

当時のIMVUは、多くのスタートアップと同様に、数ヶ月かけて開発した製品が誰にも使われないという苦い経験をしました。この失敗から、リースは従来の製品開発手法に疑問を抱き、もっと効率的でリスクの少ない方法はないか模索し始めます。その中で、後述するトヨタ生産方式や、顧客開発(Customer Development)といった考え方を取り入れ、独自のマネジメント手法を確立していきました。

この実践的な知見をまとめたのが、2011年に出版された著書『リーン・スタートアップ(原題: The Lean Startup)』です。この本は、シリコンバレーのスタートアップコミュニティで瞬く間にバイブルとなり、その影響は世界中の起業家、投資家、さらには大企業にまで及びました。

本書の中でリースは、スタートアップを「極めて不確実な状況下で新しい製品やサービスを創り出す組織」と定義し、その成功は優れたアイデアやタイミングだけでなく、正しいプロセス(マネジメント)にかかっていると主張しました。そして、その具体的なプロセスとして「構築・計測・学習のフィードバックループ」や「MVP」、「ピボット」といった概念を提示したのです。

なぜ今リーンスタートアップが注目されるのか

リーンスタートアップが提唱されてから10年以上が経過した現在でも、その重要性は増すばかりです。なぜ今、この考え方がこれほどまでに注目され、多くの企業で実践されているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境が抱えるいくつかの特徴があります。

第一に、市場の不確実性の増大です。現代は「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」の時代と呼ばれ、顧客のニーズは多様化し、テクノロジーの進化や競合の出現によって市場環境は目まぐるしく変化します。このような状況下では、数年先を見越した緻密な事業計画を立てること自体が困難です。リーンスタートアップの「小さく始めて素早く修正する」アプローチは、この不確実性を乗りこなすための極めて有効な航海術となります。

第二に、テクノロジーの進化による開発コストの低下が挙げられます。クラウドコンピューティング(AWSやGoogle Cloudなど)の普及により、自前で高価なサーバーを持つ必要がなくなりました。また、オープンソースソフトウェアや様々なAPI、ノーコード/ローコードツールの登場により、専門的な知識がなくとも、迅速かつ低コストでプロトタイプやMVPを構築できるようになりました。これにより、「構築・計測・学習」のサイクルを回すハードルが劇的に下がったのです。

第三に、顧客とのコミュニケーションの変化です。SNSやオンラインコミュニティの普及により、企業は顧客と直接、かつ継続的に対話できるようになりました。これにより、製品に対するフィードバックをリアルタイムで収集し、開発プロセスに反映させることが容易になりました。顧客を単なる「買い手」ではなく、「共創者」として巻き込むリーンなアプローチと、現代のコミュニケーションインフラは非常に相性が良いのです。

これらの要因が組み合わさることで、リーンスタートアップは単なるスタートアップの手法に留まらず、変化に対応し続けなければならない全ての組織にとって、必須の経営哲学となりつつあります。

トヨタ生産方式が起源という考え方

リーンスタートアップの「リーン(Lean)」という言葉は、実は製造業、特に日本のトヨタ自動車が確立した「トヨタ生産方式(Toyota Production System, TPS)」に由来しています。エリック・リース自身も、著書の中でTPSから多大な影響を受けたことを公言しています。

トヨタ生産方式は、「リーン生産方式」として世界中の製造業に広まりました。その核心は、「徹底的なムダの排除」にあります。TPSでは、付加価値を生まない全ての活動を「ムダ」と定義し、それを7つの種類(つくりすぎのムダ、手待ちのムダ、運搬のムダ、加工そのもののムダ、在庫のムダ、動作のムダ、不良をつくるムダ)に分類して排除することを目指します。

この思想が、リーンスタートアップにどのように応用されたのでしょうか。

- 在庫のムダ → 検証されていないアイデアや機能: 製造業における過剰な在庫が資金繰りを圧迫するように、スタートアップにおいては、顧客に求められているかどうかわからない機能を作り込むことは「在庫」を抱えるのと同じ「ムダ」であると捉えます。MVPは、この在庫を最小限にするためのアプローチです。

- ジャストインタイム → 必要なものを、必要な時に、必要なだけ: TPSの有名な概念である「ジャストインタイム」は、リーンスタートアップにおいては、顧客のフィードバックに基づいて、まさに今必要とされている機能や改善をタイムリーに提供するという考え方に応用されます。

- 自働化(ニンベンのついたジドウカ)→ 品質を工程で作り込む: TPSでは、異常が発生したら機械が自動で止まり、問題を即座に解決する仕組み(ポカヨケなど)があります。これは、リーンスタートアップにおける「継続的インテグレーション」や「自動テスト」といった、開発プロセスの早い段階で品質問題を検知し、修正する文化に繋がっています。

- カイゼン(改善)→ 継続的なプロセス改善: TPSの現場では、常に「なぜ」を5回繰り返し、問題の真因を追求し、継続的な改善活動が行われます。これは、リーンスタートアップの「構築・計測・学習」のフィードバックループそのものであり、データに基づいて常にプロセスと製品を改善し続ける姿勢と完全に一致します。

このように、リーンスタートアップは、製造業における生産効率化の哲学を、不確実性の高いソフトウェア開発や新規事業創造の領域に応用したものと言えます。その根底には、日本のものづくり文化から生まれた知恵が流れているのです。

リーンスタートアップを構成する3つの主要な考え方

リーンスタートアップは、いくつかの核となる概念によって成り立っています。その中でも特に重要なのが、「構築・計測・学習のフィードバックループ」「MVP(実用最小限の製品)」「ピボット(方向転換)」という3つの考え方です。これらは互いに密接に関連し、リーンスタートアップというエンジンを動かすための主要な部品となっています。

① 構築・計測・学習のフィードバックループ

リーンスタートアップの活動の根幹をなすのが、「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」という一連のサイクル、すなわちフィードバックループです。このループの目的は、事業に関する仮説を科学的に検証し、製品や戦略を正しい方向へと導くことです。成功するスタートアップは、このループをいかに速く回せるかにかかっています。

- 構築(Build)フェーズ

このフェーズの目的は、頭の中にあるアイデアを、顧客からのフィードバックを得られる形(製品)に変換することです。しかし、ここで目指すのは完璧な製品ではありません。検証したい仮説(例:「顧客はこの課題を解決するためにお金を払うか?」)を確かめるために必要な最小限の機能を持った製品、すなわちMVP(Minimum Viable Product)を、できるだけ迅速に構築します。

例えば、新しいSNSのアイデアを思いついたとします。従来の開発手法では、プロフィール機能、投稿機能、メッセージ機能、検索機能…と、考えられる全ての機能を実装しようとするかもしれません。しかし、リーンスタートアップでは、「そもそも人々は、このコンセプトのSNSに興味を持つのか?」という最もクリティカルな仮説を検証することから始めます。そのためのMVPは、サービス内容を説明しただけのシンプルなWebページ(ランディングページ)で、事前登録フォームを設置するだけでも十分かもしれません。このページの登録率を見ることで、本格的な開発に進む前に需要の有無を判断できます。重要なのは、完璧さよりもスピードです。 - 計測(Measure)フェーズ

MVPを構築したら、次にそれをアーリーアダプター(早期導入者)の手に渡し、彼らの反応を客観的なデータとして計測します。このフェーズで重要なのは、「虚栄の指標(Vanity Metrics)」ではなく、「実用的な指標(Actionable Metrics)」に注目することです。

虚栄の指標とは、例えばWebサイトの累計ページビュー数やアプリの総ダウンロード数など、一見すると見栄えは良いものの、実際の事業の健全性を示さず、次のアクションに繋がらない指標のことです。

一方、実用的な指標とは、特定の行動に結びつく具体的な指標を指します。例えば、新規登録ユーザーの翌週の再訪率、特定機能の利用率、有料プランへの転換率(コンバージョンレート)などです。これらの指標は、製品のどの部分が受け入れられ、どの部分に課題があるのかを明確に示してくれます。

計測方法は、Google Analyticsのようなツールを使った定量的なデータ分析だけでなく、ユーザーインタビューやアンケートといった定性的なフィードバック収集も含まれます。「なぜ」ユーザーはそのような行動を取ったのか、数字の裏にある背景を探ることが不可欠です。 - 学習(Learn)フェーズ

収集・分析したデータに基づき、当初立てた仮説が正しかったのか、間違っていたのかを判断するのが学習フェーズです。この学びこそが、リーンスタートアップにおける真の「進捗」となります。

もしデータが仮説を裏付けるものであれば(例えば、想定したターゲット層が高いコンバージョンレートを示したなど)、現在の戦略を「継続(Persevere)」し、製品の改善や機能追加を進めていくことになります。

しかし、もしデータが仮説を否定するものであれば(例えば、誰もその機能を使わない、有料プランに誰も登録しないなど)、それは失敗ではありません。むしろ、「このまま進んでも成功しない」という貴重な学びを得たと捉えます。そして、この学びを元に、戦略の根本的な方向転換、すなわち「ピボット(Pivot)」を検討することになります。

この「構築・計測・学習」のループを一度回すだけでなく、何度も、できるだけ速いサイクルで回し続けることで、製品は徐々に顧客が本当に求めるものへと進化し、事業は成功へと近づいていくのです。

② MVP(実用最小限の製品)による仮説検証

MVP(Minimum Viable Product)は、リーンスタートアップの中核をなす概念であり、多くの人が誤解しやすいポイントでもあります。MVPとは、単に「機能が少ない製品」や「不完全な製品」を意味するのではありません。

エリック・リースはMVPを「最小限の労力と開発期間で構築・計測・学習のループを一周できるバージョンの製品」と定義しています。ここでのポイントは、MVPが「Viable(実行可能、価値がある)」でなければならないという点です。つまり、機能は最小限であっても、それがターゲットとする顧客(特にアーリーアダプター)にとって何らかの価値を提供し、彼らが抱える課題を解決するものでなければなりません。

例えば、高級レストランの予約サービスを作ろうとしている場合を考えてみましょう。不完全なMVPとして、検索機能はあるが予約はできない、というものを作っても顧客は価値を感じません。これはMVPではなく、単なる未完成品です。

一方、価値のあるMVPとしては、「都内の一流レストラン3軒限定で、電話で代理予約するサービス」などが考えられます。この場合、裏側のシステムは完全に手動(コンシェルジュMVP)ですが、顧客は「予約が取れる」という中核的な価値を体験できます。そして、提供側は「本当にお金を払ってでも予約したいという需要があるのか」という最も重要な仮説を検証できるのです。

MVPの目的は、壮大なビジョンを一気に実現することではなく、そのビジョンを構成する最もリスクの高い仮説を、低コストで検証することにあります。事業の成功を左右する仮説には、主に2つの種類があります。

- 価値仮説(Value Hypothesis): 顧客は、この製品やサービスを使った時に、本当に価値を感じてくれるのか?

- 成長仮説(Growth Hypothesis): この製品やサービスは、どのようにして新しい顧客を獲得し、成長していくのか?

MVPは、まず「価値仮説」を検証するために作られるべきです。顧客が価値を感じてくれない製品をいくら広めようとしても、無意味だからです。MVPを通じて、顧客が本当にその製品を使い、愛してくれるかを確認した上で、次に「成長仮説」の検証へと進んでいくのが正しい順序です。

③ ピボット(方向転換)

ピボットとは、バスケットボールで片足を軸にして体の向きを変える動きに由来する言葉で、リーンスタートアップにおいては「学習に基づいて、事業戦略を根本的に変更すること」を意味します。

これは、単なる機能の追加や改善といった最適化とは異なります。ピボットは、「構築・計測・学習」のフィードバックループを回した結果、当初の戦略仮説が根本的に間違っていると判断した場合に行われる、構造化された軌道修正です。

多くの人はピボットを「失敗」と捉えがちですが、リーンスタートアップではむしろ逆です。ピボットは、リソースを使い果たす前に間違いに気づき、新たな成功の可能性に向けて舵を切るための、勇気ある、そして合理的な意思決定です。もし仮説が間違っているにもかかわらず、意地になって同じ戦略を続ければ、それは確実な失敗へと繋がります。

エリック・リースは、ピボットにはいくつかの典型的なパターンがあるとしています。

- ズームイン・ピボット: 製品の一つの機能が、製品全体よりも顧客に受け入れられているとわかった場合、その機能だけを独立した製品として切り出すこと。

- ズームアウト・ピボット: 当初の製品だけでは不十分で、より大きな製品群の一部と位置づける方が価値が高まると判断した場合に行う方向転換。

- 顧客セグメント・ピボット: 製品は価値があるとわかったが、当初想定していた顧客層とは別の顧客層に強く支持されていることが判明した場合、ターゲット顧客を変更すること。

- 顧客ニーズ・ピボト: 顧客と深く対話する中で、当初想定していた課題よりも、もっと重要で解決すべき別の課題を発見した場合、その新しい課題を解決する製品へと方向転換すること。

- プラットフォーム・ピボット: 特定のアプリケーションから、多くのサードパーティがアプリケーションを開発できるプラットフォームへとビジネスモデルを変更すること。

- ビジネスアーキテクチャ・ピボット: 高利益・少量販売のBtoBモデルから、低利益・大量販売のBtoCモデルへ(またはその逆へ)移行するなど、ビジネスの構造を大きく変えること。

ピボットをすべきか、それとも今の路線を継続すべきかの判断は、起業家にとって最も難しい意思決定の一つです。明確な正解はなく、データと直感の両方が求められます。重要なのは、定期的に「ピボット会議」のような場を設け、チーム全体で客観的なデータに基づき、戦略を見直す機会を設けることです。ピボットの可能性を常に念頭に置くことで、組織は変化に対して柔軟かつ強靭になることができます。

MVP(実用最小限の製品)とは

リーンスタートアップの文脈で頻繁に登場する「MVP(Minimum Viable Product)」は、その成功を左右する極めて重要な概念です。しかし、その本質はしばしば誤解されがちです。ここでは、MVPの定義と目的をさらに深く掘り下げ、そのメリットや、混同されやすい「プロトタイプ」との違いについて詳しく解説します。

MVPの定義と目的

前述の通り、MVPは「Minimum Viable Product」の略で、日本語では「実用最小限の製品」や「価値を提供できる最小限の製品」などと訳されます。エリック・リースによる定義は「最小限の労力と開発期間で構築・計測・学習のループを一周できるバージョンの製品」でした。この定義を分解すると、MVPが持つべき本質が見えてきます。

- Minimum(最小限): ここでの「最小限」とは、検証したい仮説を確かめるために必要十分な機能や労力を指します。それ以上の余計な機能(Nice-to-have)は一切含みません。これは、開発リソースの浪費を防ぎ、学習サイクルを高速化するためです。

- Viable(実行可能、価値がある): ĐâyはMVPにおいて最も重要な要素です。単に機能が少ないだけでは不十分で、その製品がターゲット顧客(特にアーリーアダプター)にとって、何らかの「価値」を提供しなければなりません。顧客が抱える課題を解決し、「これなら使ってみたい」「お金を払ってもいい」と思わせる魅力が必要です。不完全であっても、中核となる価値体験ができなければ、それはViableとは言えません。

- Product(製品): MVPは、顧客が実際に触れて使える「製品」である必要があります。それはWebアプリケーションやモバイルアプリに限らず、サービス内容を説明したランディングページ、動画、あるいは手動でサービスを提供するコンシェルジュ型など、様々な形態を取り得ます。重要なのは、顧客からのリアルな反応(フィードバック)を得られるものであることです。

したがって、MVPの真の目的は、「製品を売ること」や「収益を上げること」ではありません。MVPの唯一にして最大の目的は「学習すること」です。自分たちのビジネスアイデアや製品コンセプトに関する根本的な仮説が、現実の市場で通用するのかどうかを、できるだけ少ない投資で学ぶためのツール、それがMVPなのです。

具体的には、MVPを通じて以下のような問いに対する答えを探します。

- 課題の検証: 顧客は本当に我々が想定した課題を抱えているか?その課題は十分に深刻か?

- ソリューションの検証: 我々の提案する解決策は、その課題を効果的に解決できるか?

- 価格の検証: 顧客はそのソリューションに対して、我々が想定した価格を支払ってくれるか?

- チャネルの検証: 我々が想定した方法で、ターゲット顧客にリーチできるか?

これらの学びを得ることで、次のステップ(製品の改善、機能追加、あるいはピボット)をデータに基づいて決定できるようになります。

MVPを作成するメリット

完璧な製品を目指すのではなく、まずMVPを作成して市場に投入するアプローチには、数多くのメリットがあります。

- 開発リソースの劇的な削減: MVPは必要最小限の機能に絞って開発するため、時間、資金、人的リソースを大幅に節約できます。これにより、本格的な製品開発に進む前に、アイデアの市場適合性を低コストで確認できます。

- 失敗リスクの最小化: スタートアップが失敗する最大の原因は「誰も欲しがらない製品を作ってしまうこと」です。MVPは、この最大のリスクを非常に早い段階で検知し、回避する機会を与えてくれます。もしアイデアが市場に受け入れられないとわかれば、リソースを使い果たす前に撤退またはピボットするという賢明な判断が下せます。

- 顧客の本当のニーズの発見: 企業が「顧客はこれが欲しいだろう」と推測することと、顧客が実際に欲しがるものとの間には、しばしば大きなギャップが存在します。MVPを顧客に使ってもらうことで、彼らの実際の行動や生の声から、机上の空論では決して得られない本質的なニーズや課題を発見できます。

- 早期の市場投入と先行者利益: 完璧を目指す競合他社よりも早く市場に製品を投入することで、ブランドの認知度を高め、貴重なアーリーアダプターを顧客として獲得できます。彼らからのフィードバックは、製品を改善するための何よりの資産となります。

- チームのモチベーション維持: 長期間、顧客からのフィードバックがないまま開発を続けることは、チームの士気を低下させます。MVPアプローチでは、短いサイクルで成果(顧客からの反応やデータ)が目に見える形で得られるため、チームは目的意識を保ちやすく、モチベーションを維持しやすくなります。

- 投資家へのアピール: アイデアだけのビジネスプランよりも、実際にMVPが存在し、それに対する顧客のポジティブな反応(トラクション)を示すデータがある方が、投資家を説得する上で圧倒的に有利になります。MVPは、事業のポテンシャルを具体的に示す証拠となるのです。

MVPとプロトタイプの違い

MVPは、しばしば「プロトタイプ」と混同されることがあります。両者はどちらも製品の初期段階で作られるものですが、その目的、対象者、性質において明確な違いがあります。この違いを理解することは、リーンスタートアップを正しく実践する上で非常に重要です。

以下の表は、MVPとプロトタイプの主な違いをまとめたものです。

| 比較項目 | MVP(実用最小限の製品) | プロトタイプ |

|---|---|---|

| 主目的 | 市場仮説の検証と学習(人々はこれを欲しがるか?) | アイデアの可視化と操作感の確認(これは実現可能か?使いやすいか?) |

| 対象者 | アーリーアダプター(社外の実際の顧客) | 社内チーム、デザイナー、投資家など(内部のステークホルダー) |

| 提供価値 | 中核的な価値を提供する(実際に顧客の課題を解決する) | 価値の提供は必須ではない(操作感の確認が目的) |

| 機能 | 実際に機能する(裏側が手動でも、結果として機能する) | 見た目だけで動作しない、またはダミーデータで限定的に動作する |

| 品質 | 実用に耐えうるレベル(バグは許容される) | 使い捨てが前提であり、品質は問われない |

| アウトプット | 定量・定性データ、学習、トラクション | デザイン案、UI/UXに関するフィードバック、仕様の合意形成 |

| 次のステップ | 製品の継続改善、またはピボット | 本格的な開発(MVP構築など)への移行 |

簡単に言えば、プロトタイプは「これでうまく作れるか?」を問うためのものであり、MVPは「これを作るべきか?」を問うためのものです。

例えば、新しいモバイルアプリを開発する場合、まず紙やFigmaのようなツールを使って画面遷移のイメージを作るのがプロトタイプです。これは主にデザイナーやエンジニア、プロダクトマネージャーがUI/UXの議論をするために使います。

一方、MVPはそのアプリの最も重要な一つの機能(例えば、写真に特定のフィルターをかける機能)だけを実装し、実際にApp Storeで公開して、ユーザーがダウンロードして使ってくれるか、そのフィルター機能にお金を払ってくれるかを検証するものです。

プロトタイプはMVPを作る前段階、つまり「構築(Build)」フェーズのさらに前のアイデア出しや設計の段階で役立つツールと言えます。両者は対立するものではなく、開発プロセスの中でそれぞれ異なる役割を担っているのです。

リーンスタートアップを導入する4つのメリット

リーンスタートアップは、単に流行りの経営手法というだけではありません。不確実性の高い現代のビジネス環境において、事業を成功に導くための実践的かつ強力なメリットを数多く提供します。ここでは、リーンスタートアップを導入することで得られる4つの主要なメリットについて、具体的な理由とともに詳しく解説します。

① 開発コストと時間を削減できる

リーンスタートアップを導入する最も直接的で分かりやすいメリットは、製品開発にかかるコストと時間を大幅に削減できることです。これは、伝統的なウォーターフォール型の開発アプローチと比較すると、その差は歴然です。

従来の開発手法では、まず詳細な事業計画と仕様書を作成し、それに基づいて数ヶ月から数年という長い時間をかけて、考えられるすべての機能を盛り込んだ「完璧な製品」を開発しようとします。このプロセスには、多くのエンジニアやデザイナー、企画担当者の人件費、そして多額の開発費用が投じられます。

しかし、このアプローチの最大のリスクは、完成した製品が市場に受け入れられなかった場合、それまで投じた膨大な時間とコストがすべて無駄になってしまうことです。市場のニーズという最も重要な前提が、製品が完成するまで検証されないのです。

一方、リーンスタートアップでは、「検証されていない機能はムダである」という考え方を徹底します。最初に開発するのは、事業の成否を左右する最も重要な仮説を検証するためのMVP(実用最小限の製品)のみです。不要な機能、いわゆる「あったらいいな」レベルの機能はすべて削ぎ落とすため、初期の開発コストと時間は最小限に抑えられます。

例えば、新しいEコマースプラットフォームを構築する場合、ウォーターフォール型なら最初から高度なレコメンドエンジン、複雑な決済システム、詳細な在庫管理機能などをすべて盛り込もうとするかもしれません。しかし、リーンスタートアップでは、「そもそもこのジャンルの商品をオンラインで買う需要があるのか?」という仮説を検証するために、SNS上で商品を告知し、問い合わせがあったら手動で決済と発送を行う、というレベルから始めることも可能です。

このアプローチにより、もし需要がないと分かれば、最小限の損失で撤退できます。逆に、需要があると分かれば、顧客からのフィードバックを元に、本当に求められている機能から優先的に開発していくことができます。これにより、開発リソースを常に最も価値の高い部分に集中させることができ、結果として無駄なコストと時間を徹底的に排除できるのです。

② 失敗のリスクを最小限に抑えられる

スタートアップや新規事業の多くが失敗に終わる現実は、統計データも示す通りです。そして、その失敗の最大の原因として挙げられるのが、「市場が存在しない」、つまり「顧客がいない製品を作ってしまった」ことです。多くの起業家は、自分のアイデアが素晴らしいと信じ込み、顧客の本当のニーズを検証しないまま開発を進めてしまいます。

リーンスタートアップは、まさにこの「作ってからでは遅い」という致命的な問題を解決するために設計されたフレームワークです。その本質は、「大きな失敗」をする前に、意図的に「小さな失敗(=学習)」を繰り返すことにあります。

MVPを市場に投入し、顧客の反応を見るという行為は、いわば事業仮説に対する科学的な実験です。実験の結果、仮説が否定されれば(例えば、誰も製品を使ってくれない、お金を払ってくれない)、それは一見すると「失敗」です。しかし、リーンスタートアップの文脈では、これは「このまま進んでも成功しないという貴重な学びを得た」と捉えられます。この学びは、壊滅的な失敗を未然に防ぐための重要なアラートなのです。

例えば、ある課題を解決する画期的なソフトウェアを開発したとします。しかし、MVPを通じて顧客にヒアリングした結果、彼らはその課題をそれほど深刻に捉えておらず、お金を払ってまで解決したいとは思っていないことが判明したとします。この時点で開発を中止または方向転換すれば、損失はMVPの開発コストだけで済みます。もし、この検証を行わずに数億円を投じて製品を完成させていたら、その損失は計り知れません。

このように、リーンスタートアップは、事業に伴う不確実性を一つずつ潰していくプロセスです。小さな実験と学習を繰り返すことで、事業が向かうべき正しい方向性を徐々に見出し、最終的に成功にたどり着く確率を高めることができます。致命傷となる大失敗を避け、かすり傷(小さな失敗)から学びながら前進する。これこそが、リーンスタートアップが提供する最大のリスク管理術なのです。

③ 顧客の本当のニーズを発見できる

多くの企業は「顧客第一」を掲げますが、本当に顧客のインサイトを掴めているケースは稀です。アンケート調査やフォーカスグループインタビューも有用ですが、人々が「言うこと」と「やること」はしばしば異なります。顧客自身も、自分が本当に何を求めているのかを明確に言語化できないことも少なくありません。

リーンスタートアップは、この課題に対して非常に強力なソリューションを提供します。それは、「顧客の実際の行動」から学ぶというアプローチです。

MVPを市場に投入することで、企業は顧客との直接的な対話のチャネルを得ることができます。この対話は、単なるインタビューやアンケートに留まりません。

- どの機能が最も使われているのか?

- どのタイミングでユーザーは離脱してしまうのか?

- どのようなユーザーが有料プランに移行してくれるのか?

- ユーザーは我々が想定しなかったような使い方をしていないか?

こうした定量的な行動データは、顧客の無意識のニーズや本音を雄弁に物語ります。例えば、「多くのユーザーが求めているはずだ」と信じて開発した機能が全く使われず、逆にオマケ程度に考えていた機能がヘビーユースされている、といった発見は日常茶飯事です。

さらに、リーンスタートアップでは、これらの定量データと合わせて、アーリーアダプターへの直接的なインタビューといった定性的なフィードバックを重視します。なぜそのように行動したのか、その背景にある課題や欲求は何かを深く掘り下げることで、データだけでは見えてこない文脈を理解することができます。

このプロセスを通じて、企業は「自分たちが作りたいもの」ではなく、「顧客が本当に欲しがり、お金を払ってでも使いたいもの」へと製品をチューニングしていくことができます。顧客を開発プロセスに巻き込み、共に製品を創り上げていく「共創」のサイクルが生まれるのです。これは、顧客ロイヤルティの向上にも繋がり、持続的な事業成長の強固な基盤となります。

④ 市場の変化に素早く対応できる

現代のビジネス環境は、テクノロジーの進化、新たな競合の参入、消費者の価値観の変化など、予測不可能な要素に満ちあふれています。このようなVUCAの時代において、一度決めた計画に固執することは、座して死を待つに等しい行為です。

リーンスタートアップは、その構造上、変化への対応力(アジリティ)が非常に高いというメリットがあります。その理由は、中核にある「構築・計測・学習」のフィードバックループにあります。

このループは、数ヶ月や数年といった長いスパンではなく、数週間、場合によっては数日という短いサイクルで回されます。この短いサイクルで常に市場の反応をモニタリングしているため、市場の変化や新たな顧客ニーズの兆候をいち早く察知することができます。

例えば、競合が新しい機能を追加して市場のシェアを奪い始めたとします。ウォーターフォール型の組織では、この変化に対応するために新たな計画を立て、承認プロセスを経て、開発に着手するまでに数ヶ月を要するかもしれません。その頃には、市場は完全に取り返しのつかない状況になっている可能性があります。

しかし、リーンスタートアップを実践する組織は、常に顧客データや市場を観測しているため、異変をすぐに察知できます。そして、次のスプリント(短い開発期間)で、競合に対抗するための機能をMVPとして迅速にリリースし、顧客の反応を見ることができます。

さらに、リーンスタートアップには「ピボット」という強力な選択肢が組み込まれています。市場の構造が根本的に変わってしまい、現在のビジネスモデルでは立ち行かなくなったと判断すれば、戦略を大胆に転換することができます。この柔軟性こそが、不確実な環境を生き抜くための鍵となります。

リーンスタートアップは、組織を硬直した巨大な戦艦ではなく、常に進行方向を微調整しながら進む俊敏なボートのような存在に変えるのです。この変化への適応能力は、スタートアップだけでなく、生き残りをかけてイノベーションを目指す大企業にとっても、極めて重要な競争優位性となります。

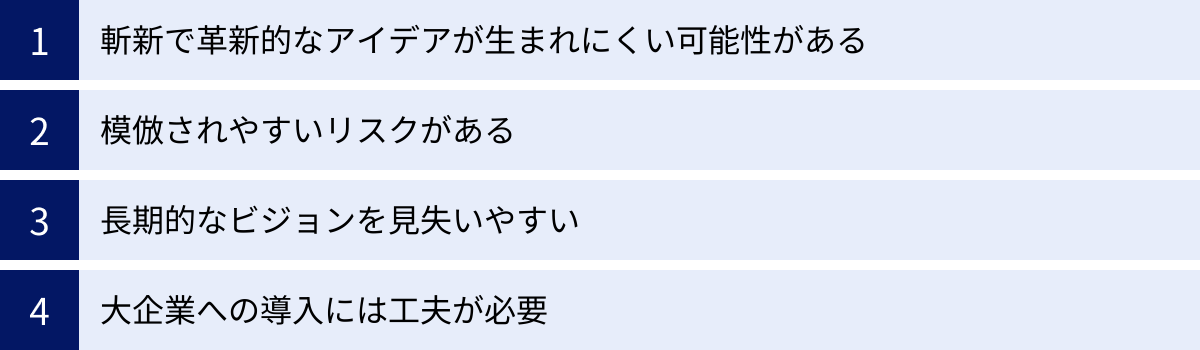

リーンスタートアップのデメリットと注意点

リーンスタートアップは多くのメリットを提供する強力な手法ですが、万能の銀の弾丸ではありません。その特性を理解せずに盲信すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、リーンスタートアップを導入する際に認識しておくべきデメリットや注意点、そしてそれらに対する考えられる対策について解説します。

斬新で革新的なアイデアが生まれにくい可能性がある

リーンスタートアップは、顧客からの直接的なフィードバックに基づき、製品を漸進的に改善していくことを得意とします。このアプローチは、顧客の「顕在的なニーズ」に応える上では非常に効果的です。しかし、その反面、顧客自身もまだ気づいていない「潜在的なニーズ」を掘り起こし、市場の常識を覆すような破壊的イノベーションを生み出すことには、必ずしも向いていないという批判があります。

有名な例として、Appleの創業者スティーブ・ジョブズの「もし顧客に何が欲しいか尋ねていたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えただろう」という言葉(フォードの言葉として引用されることも多い)が挙げられます。自動車が発明される前に馬車の利用者に意見を聞いても、自動車という全く新しいコンセプトは生まれてこない、というわけです。iPhoneが登場する前にスマートフォンユーザーにアンケートを取っても、「物理キーボードのない全面スクリーンの端末が欲しい」という答えはほとんど得られなかったでしょう。

リーンスタートアップの「計測・学習」のプロセスに過度に依存すると、データに基づいた小さな改善に終始してしまい、既存の枠組みを超えるような大胆な発想が抑制されるリスクがあります。顧客の声は重要ですが、それが全てではありません。

【対策】

この課題を克服するためには、「ビジョン」と「データ」のバランスが重要になります。起業家やプロダクトリーダーは、データに基づいた改善サイクルを回しつつも、常に「我々が最終的に実現したい世界は何か?」という揺るぎないビジョンを持ち続ける必要があります。データは、ビジョンへ至る航路を微調整するための羅針盤として活用するべきであり、データにビジョンそのものを支配させてはなりません。ビジョンが北極星として輝き続けることで、チームは目先の改善に埋没することなく、大きな目標に向かって進むことができます。

模倣されやすいリスクがある

リーンスタートアップの原則の一つは、MVPをできるだけ早く市場に投入することです。これにより、貴重なフィードバックを早期に得られるというメリットがありますが、同時に事業アイデアや製品コンセプトを競合他社に早期に晒してしまうというデメリットも生じます。

特に、資金力や開発力、ブランド力で勝る大企業がそのアイデアに目をつけた場合、あっという間に模倣され、より洗練された製品を市場に投入されてしまうリスクがあります。スタートアップが苦労して市場のニーズを検証した結果を、大企業に「タダ乗り」されてしまう可能性があるのです。

MVPは最小限の機能しか持たないため、技術的な参入障壁が低い場合が多く、模倣は比較的容易です。この「アイデアのコモディティ化」は、リーンスタートアップが抱える構造的なジレンマの一つと言えます。

【対策】

このリスクに対抗するためには、単に製品を作るだけではない、模倣困難な競争優位性を築く必要があります。

- 圧倒的な実行速度: 競合が追いつけないほどのスピードで「構築・計測・学習」のループを回し続け、常に市場の一歩先を行くこと。アイデアは模倣できても、学習の速さと組織文化は簡単には模倣できません。

- コミュニティの構築: 製品の周りに熱心なユーザーコミュニティを形成すること。強力なコミュニティは、ユーザーからの継続的なフィードバック源となるだけでなく、ブランドへの忠誠心を生み出し、スイッチングコストを高める強力な障壁となります。

- ネットワーク効果の活用: ユーザーが増えれば増えるほど製品の価値が高まるような仕組み(ネットワーク効果)を設計に組み込むこと。SNSやマーケットプレイスなどが典型例です。

- データとAIの活用: ユーザーから収集した独自のデータを活用し、パーソナライゼーションやレコメンデーションの精度を高めること。データそのものが参入障壁となります。

- 知的財産戦略: ビジネスモデルの核となる技術については、特許などの知的財産で保護することも検討すべきです。

長期的なビジョンを見失いやすい

「構築・計測・学習」の短いサイクルに集中するあまり、チームが短期的な指標の改善にばかり目を向けてしまう危険性があります。A/Bテストを繰り返してコンバージョン率を0.1%改善することに躍起になり、「そもそも、なぜこの事業をやっているのか」「半年後、1年後、我々はどこを目指しているのか」という大局的な視点を見失ってしまうのです。

これは「木を見て森を見ず」の状態であり、局所最適化の罠とも言えます。個々の改善は正しくても、それらの積み重ねが、本来目指していたビジョンからどんどんかけ離れた場所へチームを導いてしまう可能性があります。データドリブンであることは重要ですが、「データに振り回される」状態に陥ると、事業は方向性を見失い、漂流してしまいます。

【対策】

このデメリットへの対策は、前述の「斬新なアイデアが生まれにくい」問題への対策と共通します。

- ビジョンの共有と再確認: チーム全員が共有できる、明確で魅力的なビジョンを掲げることが不可欠です。そして、週次や月次の定例会議などで、目先のKPIだけでなく、必ずビジョンに立ち返り、「今の取り組みはこのビジョンの実現にどう繋がっているのか?」を確認する時間を設けるべきです。

- ロードマップの策定: 短期的なスプリント計画とは別に、中長期的なプロダクトロードマップを作成し、共有することも有効です。ロードマップは、ビジョンと日々のタスクを繋ぐ橋渡しの役割を果たします。ただし、ロードマップは固定的なものではなく、学習に応じて柔軟に見直されるべきです。

大企業への導入には工夫が必要

リーンスタートアップは、身軽で意思決定の速いスタートアップで実践されることを元に体系化された側面が強いです。そのため、既存の事業や組織文化が確立されている大企業にそのまま導入しようとすると、様々な障壁に直面します。

- 失敗を許容しない文化: リーンスタートアップは「小さな失敗から学ぶ」ことを前提としますが、多くの大企業では失敗は減点の対象であり、リスクを取ることを避ける文化が根付いています。

- 短期的なROI(投資対効果)への圧力: 既存事業では四半期ごとの売上や利益が厳しく評価されます。しかし、リーンスタートアップによる新規事業は、初期段階では売上が立たず、「学習」が主な成果となります。これを既存の評価制度で測ろうとすると、「成果が出ていない」と判断され、プロジェクトが打ち切られてしまう可能性があります。

- サイロ化された組織構造: 新規事業開発には、企画、開発、マーケティング、営業など、部門を横断した緊密な連携が必要です。しかし、大企業の多くは部門間の壁が高く、迅速なコミュニケーションや意思決定が困難です。

- 既存事業とのカニバリゼーション(共食い)への懸念: 新しい事業が、自社の既存事業の売上を奪うことを恐れる抵抗勢力が現れることもあります。

【対策】

大企業でリーンスタートアップを成功させるためには、特別な工夫が必要です。

- 「出島」戦略: 本体の組織とは切り離された、独立したチームや子会社を設立し、そこでリーンなアプローチを試す方法。本体の評価制度や承認プロセスから解放された「聖域」を作ることで、自由な実験を促します。

- 新しい評価指標の導入: 売上や利益といった伝統的な財務指標ではなく、「学習の数」「仮説検証のサイクル数」「顧客との対話回数」といった、リーンスタートアップの進捗を測るための新しい評価指標(イノベーション会計)を導入します。

- 経営層の強いコミットメント: リーンスタートアップの導入は、ボトムアップの活動だけでは限界があります。経営トップがその重要性を理解し、失敗を許容する文化の醸成や、必要なリソースの提供を約束するなど、強力なスポンサーシップを発揮することが不可欠です。

- スモールスタート: 全社一斉に導入するのではなく、まずは一つのプロジェクトでパイロット的に導入し、小さな成功事例を作ってから、そのノウハウを徐々に横展開していくアプローチも有効です。

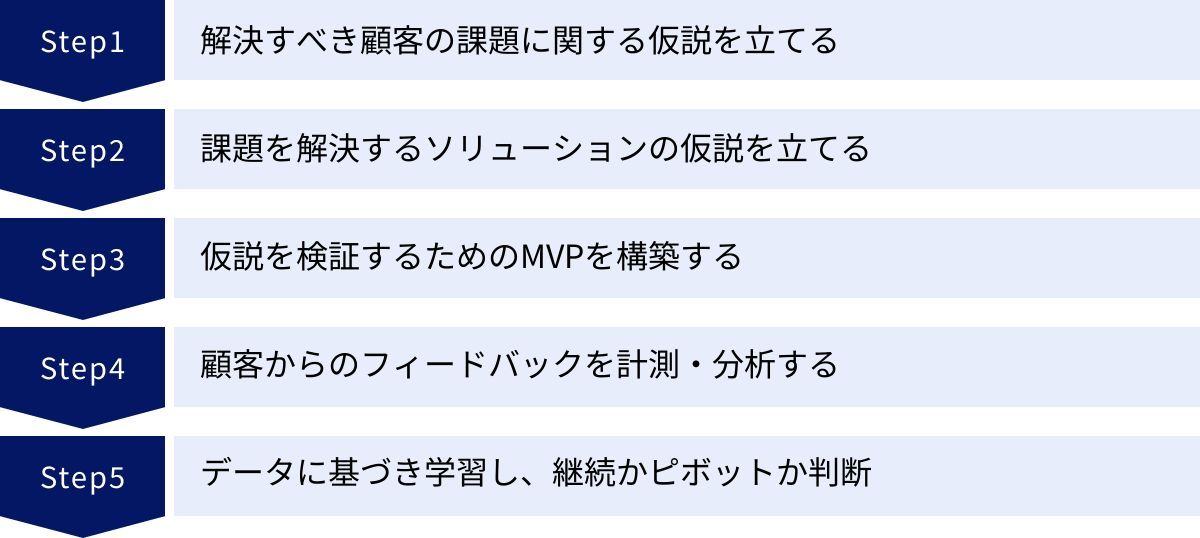

リーンスタートアップを実践する5つのステップ

リーンスタートアップは理論を学ぶだけでは不十分で、実践して初めてその価値を実感できます。ここでは、アイデアの着想から事業の方向性決定まで、リーンスタートアップを実践するための具体的な5つのステップを順を追って解説します。このステップは、一度きりで終わるのではなく、「構築・計測・学習」のサイクルとして何度も繰り返されるものです。

① 解決すべき顧客の課題に関する仮説を立てる

すべての優れた事業は、顧客の重要な課題(ペイン)を解決するところから始まります。製品や機能の話をする前に、まず「誰の、どのような課題を解決するのか?」を明確に定義する必要があります。これが、検証すべき最初の、そして最も重要な「課題仮説」です。

このステップでやるべきことは以下の通りです。

- ターゲット顧客の定義: あなたが助けたいのは誰ですか?できるだけ具体的に顧客像(ペルソナ)を描きます。年齢、性別、職業、ライフスタイルといったデモグラフィック情報だけでなく、彼らの価値観、目標、悩みといったサイコグラフィック情報まで掘り下げると、より解像度が高まります。

- 例:「都心で働く30代の共働き夫婦。仕事と育児に追われ、平日の夕食を準備する時間と精神的な余裕がないことに強いストレスを感じている。」

- 顧客の課題(ペイン)の特定: そのターゲット顧客が抱えている、最も深刻な課題は何でしょうか?「あったら便利(Nice-to-have)」なレベルではなく、「お金を払ってでも解決したい(Must-have)」レベルの課題を見つけ出すことが重要です。

- 例:「栄養バランスが取れていて、子供も喜んで食べる美味しい夕食を、調理の手間なく手に入れたい。しかし、既存の惣菜やデリバリーは栄養面で不安があったり、高価だったり、毎日だと飽きてしまったりする。」

- 仮説の言語化: 上記を「(ターゲット顧客)は、(特定の状況)において、(課題)に困っている。なぜなら、(理由)だからだ」という形式で明確に言語化します。

- 例:「(都心の共働き夫婦)は、(平日の夜)において、(健康的で美味しい夕食を手間なく準備すること)に困っている。なぜなら、(仕事で疲れており、スーパーに寄って調理する時間的・精神的余裕がない)からだ。」

この段階では、まだ机上の空論です。次のステップに進む前に、実際にターゲット顧客に近い人々にインタビューを行い、「本当にそのような課題は存在するのか?」「その課題の深刻度はどれくらいか?」といった点をヒアリングし、仮説の精度を高めることが推奨されます(これは「顧客開発」と呼ばれるプロセスです)。

② 課題を解決するソリューションの仮説を立てる

顧客の課題を定義したら、次にその課題をどのように解決するのか、すなわち自社の製品やサービス(ソリューション)に関する仮説を立てます。これが「ソリューション仮説」です。

このステップで重要なのは、単に機能を羅列するのではなく、顧客にどのような独自の価値(UVP: Unique Value Proposition)を提供できるかを明確にすることです。

- ソリューションのアイデア出し: ステップ①で定義した課題を解決するためのアイデアをブレインストーミングします。

- 例:課題「健康的で美味しい夕食を手間なく準備したい」

- ソリューションA:管理栄養士監修のミールキット宅配サービス

- ソリューションB:地域のレストランと提携した日替わり弁当の宅配サービス

- ソリューションC:作り置きおかずのサブスクリプションサービス

- 例:課題「健康的で美味しい夕食を手間なく準備したい」

- 独自の価値提案(UVP)の明確化: なぜ顧客は、数ある競合や代替手段の中から、あなたのソリューションを選ぶべきなのでしょうか?他とは違う、独自の強みや魅力を一言で表現します。

- 例:「シェフが作るレストラン品質の健康的な日替わりディナーを、アプリで注文するだけで自宅に届けるサービス。もう献立に悩む必要はありません。」

- ソリューション仮説の言語化: これも仮説として言語化します。「(我々のソリューション)は、(ターゲット顧客)が(課題)を解決するのに役立つ。なぜなら、(独自の価値)を提供できるからだ」という形です。

- 例:「(日替わりディナーの宅配サービス)は、(都心の共働き夫婦)が(平日の夕食準備の負担)を解決するのに役立つ。なぜなら、(プロの味を、栄養バランスを気にすることなく、手間なく楽しめる)からだ。」

この「課題仮説」と「ソリューション仮説」が、あなたの事業が立つべき土台となります。次のステップでは、これらの仮説が正しいかどうかを検証するために、MVPを構築します。

③ 仮説を検証するためのMVPを構築する

仮説が固まったら、いよいよ「構築(Build)」フェーズです。ここでは、ステップ①と②で立てた仮説、特に最もリスクの高い仮説を検証するためのMVP(実用最小限の製品)を構築します。

MVPの目的は、完璧な製品を作ることではなく、最小限のリソースで「学習」を得ることです。そのため、MVPの形態は様々です。

- ランディングページMVP: サービス内容、価値、料金などを説明した1枚のWebページを作成し、「事前登録」や「資料請求」のボタンを設置します。ボタンのクリック率や登録率を見ることで、ソリューションへの興味・関心の度合いを計測します。本格的な開発に入る前に、需要を測る最も手軽な方法の一つです。

- 動画MVP: 製品が実際に動いているかのように見せたプロモーションビデオを作成し、SNSや広告で配信します。動画の再生回数や視聴維持率、コメントなどから、顧客の反応を見ます。

- コンシェルジュMVP: システムを自動化するのではなく、裏側では完全に人間が手動でサービスを提供します。例えば、前述のディナー宅配サービスであれば、Webサイトで注文を受けたら、創業者が自らレストランに電話して注文し、自分の足で顧客の元へ配達する、という形です。これにより、顧客が本当に求めている体験や、オペレーション上の課題を深く理解できます。

- オズの魔法使いMVP: 顧客からは自動化されたシステムに見えるが、裏側では人間が手動で処理しているタイプ。コンシェルジュMVPと似ていますが、顧客は裏側が手動であることに気づきません。

MVPを構築する上で最も重要なのは、スピードです。何ヶ月もかけるのではなく、数日から数週間でリリースすることを目指しましょう。完璧さよりも、早く顧客の前に出してフィードバックを得ることを優先します。

④ 顧客からのフィードバックを計測・分析する

MVPをリリースしたら、「計測(Measure)」フェーズに入ります。ここでは、顧客がMVPに対してどのように反応したかを、客観的なデータに基づいて計測・分析します。

計測すべきデータは、定量データと定性データの両方です。

- 定量データ(何が起きたか):

- KPI(重要業績評価指標)の設定: 事前に「何を計測すれば仮説が検証できたと言えるか」という指標を定めておきます。例えば、「ランディングページのコンバージョン率が5%を超える」「有料プランへの転換率が1%を超える」「アクティブユーザーの翌週継続率が20%を超える」などです。

- 分析ツールの活用: Google AnalyticsやMixpanelといったツールを使い、ユーザーの行動を数値でトラッキングします。アクセス数、利用時間、離脱ページ、特定のボタンのクリック数などを計測します。

- 定性データ(なぜそれが起きたか):

- ユーザーインタビュー: MVPを使ってくれたユーザー(特に熱心に使ってくれた人や、すぐに使うのをやめてしまった人)に直接話を聞きに行きます。「なぜこのサービスを使おうと思ったのか?」「使ってみてどうだったか?」「何が不満だったか?」「いくらなら払うか?」といった質問を通じて、数値の裏にある背景や感情、文脈を深く理解します。

- アンケート: GoogleフォームやSurveyMonkeyなどを使って、より多くのユーザーから意見を収集します。

このフェーズで注意すべきは、自分たちの仮説に都合の良いデータばかりに目を向けないことです。ネガティブなフィードバックこそ、製品を改善するための貴重な宝の山です。客観的かつ真摯にデータと向き合う姿勢が求められます。

⑤ データに基づき学習し、事業を継続するかピボットするか判断する

最後のステップは「学習(Learn)」です。ステップ④で収集・分析したデータに基づき、当初立てた「課題仮説」と「ソリューション仮説」が正しかったのか、間違っていたのかを判断し、次の行動を決定します。

この意思決定には、主に2つの方向性があります。

- 継続(Persevere):

計測データが仮説を強く裏付ける結果となった場合(例:想定以上のコンバージョン率を達成し、ユーザーインタビューでも高い評価を得た)、現在の戦略は正しいと判断し、同じ方向性で事業を継続します。

この場合、次のアクションは、製品のさらなる改善、機能の追加、マーケティング活動の拡大などになります。そして、再び「構築・計測・学習」のサイクルに戻り、新たな仮説検証を繰り返していきます。 - ピボット(Pivot):

計測データが仮説を否定する結果となった場合(例:全くコンバージョンせず、インタビューでも「この課題は重要ではない」と言われた)、現在の戦略は間違っていると判断します。このまま続けても成功は見込めません。

ここで重要になるのが、根本的な戦略の方向転換、すなわちピボットです。これは失敗ではなく、無駄な投資を続ける前に軌道修正する、という合理的な判断です。ピボットには、ターゲット顧客を変更する、解決する課題を変更する、ビジネスモデルを変更するなど、様々な形があります。

ピボットを決定したら、再びステップ①に戻り、新たな課題仮説からサイクルを再開します。

この意思決定は、起業家にとって最も重要な仕事の一つです。感情や思い込みで判断するのではなく、データという客観的な事実に基づいて、継続かピボットかを冷静に判断することが、リーンスタートアップを成功に導く鍵となります。

類似する開発手法との違い

リーンスタートアップは、新規事業や製品開発におけるマネジメント手法ですが、ソフトウェア開発の世界には、他にも「アジャイル開発」や「デザイン思考」といった類似の概念が存在します。これらはしばしば混同されがちですが、それぞれ焦点の当て方や目的が異なります。また、伝統的な「ウォーターフォール開発」との対比を理解することも重要です。ここでは、これらの手法との違いを明確にし、リーンスタートアップの位置づけを明らかにします。

アジャイル開発との違い

アジャイル開発とリーンスタートアップは非常に親和性が高く、しばしばセットで語られますが、その目的は異なります。

- アジャイル開発(Agile Development):

目的: ソフトウェアを「いかに効率よく、高品質に、変化に対応しながら作るか」という開発手法(How to build)です。

特徴: 開発プロセスを「スプリント」や「イテレーション」と呼ばれる短い期間(1〜4週間)に区切り、その期間内に「計画→設計→実装→テスト」のサイクルを回します。各サイクルの終わりに、実際に動くソフトウェアをリリースし、顧客からのフィードバックを次のサイクルに活かします。これにより、仕様変更に柔軟に対応し、手戻りを減らすことができます。代表的なフレームワークに「スクラム」や「エクストリーム・プログラミング(XP)」があります。

問い: 「我々は正しいプロダクトを作っているか?」(Are we building the right product?)ではなく、「我々はプロダクトを正しく作っているか?」(Are we building the product right?)を重視します。 - リーンスタートアップ(Lean Startup):

目的: 「何を作るべきかを探求する」ための事業開発のマネジメント手法(What to build)です。

特徴: 「構築・計測・学習」のフィードバックループを通じて、事業仮説を検証します。その目的は、市場に受け入れられるビジネスモデルを見つけ出すことです。

問い: 「我々は正しいプロダクトを作っているか?」という、より上流の問いに答えることを目指します。

関係性:

両者は対立する概念ではなく、非常に補完的な関係にあります。リーンスタートアップが事業全体の戦略レベルで「何を作るべきか」という問いに答え、その答え(MVPや次の機能)を具体的に形にするための実行戦術としてアジャイル開発が用いられます。

つまり、リーンスタートアップの「構築(Build)」フェーズを、アジャイル開発の手法を使って効率的に行う、という組み合わせが一般的です。リーンスタートアップが事業の”Why”と”What”を定義し、アジャイル開発が”How”を担う、と考えると分かりやすいでしょう。

デザイン思考との違い

デザイン思考もまた、イノベーション創出の文脈でよく語られるアプローチですが、リーンスタートアップとはプロセスの出発点が異なります。

- デザイン思考(Design Thinking):

目的: デザイナーが用いる思考プロセスをビジネス上の問題解決に応用し、「顧客が本当に解決してほしい課題を発見し、革新的な解決策を創造する」ための思考法・プロセスです。

特徴: プロセスの出発点は、ユーザーへの深い「共感(Empathize)」です。観察やインタビューを通じて、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズやインサイトを発見することに重きを置きます。その後、「問題定義(Define)」「創造(Ideate)」「試作(Prototype)」「テスト(Test)」というプロセスを経て、アイデアを具体化していきます。

焦点: 問題発見とアイデア創出。ソリューションの「望ましさ(Desirability)」を追求します。 - リーンスタートアップ(Lean Startup):

目的: アイデア(仮説)をMVPとして市場に投入し、「実際のデータに基づいて、そのアイデアがビジネスとして成立するかを検証する」ためのマネジメント手法です。

焦点: 仮説検証と事業化。ソリューションの「実現可能性(Feasibility)」と「収益性(Viability)」を追求します。

関係性:

デザイン思考とリーンスタートアップもまた、補完的な関係にあります。多くの場合、デザイン思考のプロセスがリーンスタートアップの前段階に位置します。

まず、デザイン思考を用いてユーザーを深く理解し、解決すべき本質的な課題と、それに対するソリューションの初期仮説を立てます。そして、その仮説が本当に市場で通用するのかを検証するために、リーンスタートアップの「構築・計測・学習」のループを回していく、という流れです。デザイン思考で「作るべきものの当たり」をつけ、リーンスタートアップで「それが売れるか」を検証する、というイメージです。

ウォーターフォール開発との違い

ウォーターフォール開発は、リーンスタートアップやアジャイル開発が登場する以前から存在する、伝統的な開発手法です。その思想は、リーンスタートアップとは対極にあると言えます。

- ウォーターフォール開発(Waterfall Development):

目的: 事前に定義された要件を、計画通りに、順番に、確実に実行するための開発モデルです。

特徴: 「要件定義→外部設計→内部設計→プログラミング→テスト→リリース」といった工程(フェーズ)が、滝(ウォーターフォール)の水が上から下に流れるように、一方通行で進んでいきます。前の工程が完全に完了しないと次の工程には進めず、後戻りは原則として想定されていません。

前提: プロジェクトの開始時点で、全ての要件が明確に定義できるという前提に立っています。 - リーンスタートアップ(Lean Startup):

目的: 不確実な状況下で、正しい答え(市場に受け入れられる製品)を見つけ出すためのマネジメント手法です。

特徴: 「構築・計測・学習」の短いサイクルを繰り返し、学習に基づいて軌道修正(ピボット)することを前提としています。

前提: プロジェクトの開始時点では、何が正しい答えかは誰にもわからないという前提に立っています。

以下の表に、両者の違いをまとめます。

| 比較項目 | リーンスタートアップ | ウォーターフォール開発 |

|---|---|---|

| 思想 | 実験と学習(探索型) | 計画と実行(実行型) |

| 前提 | 不確実性が高い | 要件が明確で安定している |

| プロセス | 反復的・周期的(ループ) | 線形的・逐次的(一直線) |

| 変更への対応 | 歓迎する(ピボット) | 困難(手戻りコスト大) |

| 顧客の関与 | プロセス全体で継続的に関与 | 主に初期の要件定義段階で関与 |

| リスク | 仮説が検証されるまで不明 | プロジェクトの最終段階で顕在化 |

| 適した領域 | 新規事業、スタートアップ、新製品開発 | 大規模な基幹システム、仕様が確定している公共事業など |

ウォーターフォール開発が全くの時代遅れというわけではありません。仕様が完全に固まっており、変更の可能性が極めて低いプロジェクト(例:金融機関の勘定系システムのリプレイスなど)においては、今でも有効な手法です。しかし、顧客のニーズや市場が不確実な現代の多くのビジネスシーンにおいては、リーンスタートアップやアジャイルのアプローチがより適していると言えるでしょう。

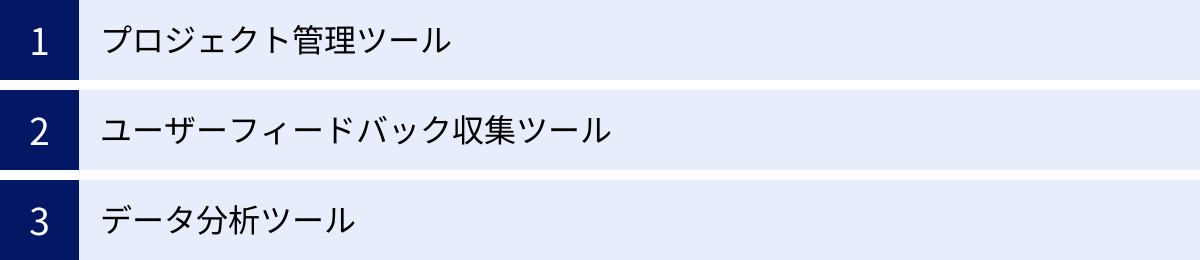

リーンスタートアップの実践に役立つツール

リーンスタートアップの「構築・計測・学習」のサイクルを効率的に、かつ高速で回すためには、適切なツールを活用することが非常に有効です。ここでは、各フェーズで役立つ代表的なツールを、その特徴とともに紹介します。これらのツールの多くは無料または安価なプランから始められるため、スタートアップやスモールチームでも導入しやすいのが魅力です。

プロジェクト管理ツール

チーム内のタスクを可視化し、誰が何をしているのか、全体の進捗はどうかを共有するために、プロジェクト管理ツールは不可欠です。これにより、コミュニケーションロスを防ぎ、迅速な意思決定をサポートします。

Trello

特徴:

Trelloは、「カンバン方式」 を採用した、非常に直感的で視覚的なタスク管理ツールです。ボード上に「ToDo」「Doing」「Done」といったリストを作成し、タスクをカードとして貼り付け、進捗に合わせてドラッグ&ドロップで移動させます。

リーンスタートアップでの活用:

「アイデア」「仮説検証中」「検証完了」「開発中」といったリストを作成し、各仮説やタスクがどのフェーズにあるかを一目で把握できます。シンプルな操作性のため、エンジニア以外のメンバーも使いやすく、チーム全体のタスク管理に適しています。(参照:Atlassian公式サイト)

Asana

特徴:

Asanaは、Trelloよりも高機能で、個々のタスク管理からプロジェクト全体の進捗管理まで幅広く対応できるツールです。タスク間の依存関係を設定したり、ガントチャート形式でプロジェクトのタイムラインを可視化したりできます。

リーンスタートアップでの活用:

複数のMVP開発プロジェクトが同時並行で進んでいる場合や、チームの規模が大きくなってきた場合に有効です。各タスクに担当者と期限を設定し、進捗を詳細に追跡することで、計画的な仮説検証サイクルの実行を支援します。(参照:Asana公式サイト)

Jira

特徴:

Jiraは、特にソフトウェア開発チーム向けに設計された、アジャイル開発に強みを持つプロジェクト管理ツールです。スクラムやカンバンといったアジャイル開発のフレームワークをサポートし、ユーザーストーリーの管理、スプリント計画、バグトラッキング、リリース管理など、開発プロセス全体を網羅する機能を備えています。

リーンスタートアップでの活用:

リーンスタートアップの「構築」フェーズでアジャイル開発(特にスクラム)を採用しているチームに最適です。MVP開発のバックログ管理やスプリント計画を効率的に行い、開発のベロシティ(速度)を計測して、サイクルの高速化に役立てることができます。(参照:Atlassian公式サイト)

ユーザーフィードバック収集ツール

「計測」と「学習」のフェーズでは、ユーザーからの生の声(定性データ)を収集することが極めて重要です。以下のツールは、効率的にフィードバックを集めるのに役立ちます。

SurveyMonkey

特徴:

高機能なオンラインアンケート作成ツールです。豊富なテンプレートや質問タイプが用意されており、分岐ロジック(回答によって次の質問を変える)などの高度な設定も可能です。回答結果は自動でグラフ化され、分析も容易です。

リーンスタートアップでの活用:

MVPを体験したユーザーに対して、満足度や改善点に関するアンケートを実施するのに最適です。特定の顧客セグメントにターゲットを絞ってアンケートを配信する機能もあり、仮説検証の精度を高めることができます。(参照:SurveyMonkey公式サイト)

Googleフォーム

特徴:

Googleが提供する、無料で手軽に利用できるアンケート作成ツールです。直感的な操作で簡単にフォームを作成でき、回答は自動的にGoogleスプレッドシートに集計されるため、データの管理や分析が容易です。

リーンスタートアップでの活用:

コストをかけずに素早くユーザーからのフィードバックを得たい場合に非常に便利です。ランディングページMVPに設置して興味度を測ったり、小規模なユーザーグループへのヒアリングに使ったりと、様々な場面で気軽に活用できます。(参照:Google Workspace公式サイト)

データ分析ツール

ユーザーの行動(定量データ)を客観的に計測・分析することは、思い込みを排除し、データに基づいた意思決定を行うために不可欠です。

Google Analytics

特徴:

Webサイトのアクセス解析における世界標準ツールです。無料で高機能であり、Webサイトへの訪問者数、流入経路、滞在時間、離脱率、コンバージョン率など、様々な指標を計測できます。

リーンスタートアップでの活用:

ランディングページMVPの効果測定には必須のツールです。どのような経路で訪問したユーザーが事前登録に至ったか(コンバージョンしたか)を分析することで、効果的なマーケティングチャネルの仮説を検証できます。また、サイト内でのユーザーの行動を追跡し、どこに問題があるのかを発見する手がかりにもなります。(参照:Google Marketing Platform公式サイト)

Mixpanel

特徴:

Google Analyticsがページビュー単位での分析を得意とするのに対し、Mixpanelはユーザーの「イベント」(行動)ベースでの分析に特化したプロダクト分析ツールです。ユーザーが「サインアップした」「商品をカートに入れた」「動画を再生した」といった特定の行動をトラッキングし、ファネル分析(ユーザーが目標達成までにどの段階で離脱しているか)やリテンション分析(ユーザーがどれくらいの期間サービスを使い続けているか)を詳細に行えます。

リーンスタートアップでの活用:

リリースしたMVPや製品が「どのように使われているか」を深く理解するのに非常に強力です。どの機能が価値を提供しており、どの機能が使われていないのかをデータで明確にできるため、「継続」か「ピボット」かの判断、そして次に取り組むべき改善点の特定に大きく貢献します。(参照:Mixpanel公式サイト)

リーンスタートアップの理解を深めるためのおすすめ本3選

リーンスタートアップの概念は奥深く、その哲学や実践方法をより深く理解するためには、提唱者や実践者による書籍を読むことが最良の方法の一つです。ここでは、これからリーンスタートアップを学びたい、あるいは実践したいと考えている方に向けて、必読とも言える3冊の本を紹介します。

① 『リーン・スタートアップ』- エリック・リース

【こんな人におすすめ】

- リーンスタートアップという言葉を初めて聞いた方

- その基本的な概念と哲学を体系的に理解したい方

- スタートアップの起業家、新規事業担当者

【本書の概要】

本書は、リーンスタートアップというムーブメントを生み出した原典であり、全ての始まりと言える一冊です。提唱者であるエリック・リースが、自身のスタートアップ「IMVU」での壮絶な失敗と成功の経験を通じて編み出したマネジメント手法を、理論的かつ実践的に解説しています。

「構築・計測・学習のフィードバックループ」「MVP(実用最小限の製品)」「ピボット(方向転換)」「イノベーション会計」といった、現在では広く知られるようになったリーンスタートアップの核となる概念が、具体的なエピソードとともに丁寧に説明されています。

本書の価値は、単なるハウツー本に留まらない点にあります。それは、不確実性の高い環境で新しい価値を創造することの本質とは何か、そして「失敗」をいかに「学習」へと転換していくかという、起業家精神の根幹を問う哲学書でもあります。なぜ伝統的な経営管理手法が新規事業には通用しないのか、そしてスタートアップにおける「進捗」とは何を意味するのか、といった根本的な問いに対する明確な答えを示してくれます。リーンスタートアップを学ぶ上で、この本を避けて通ることはできません。

② 『Running Lean』- アッシュ・マウリャ

【こんな人におすすめ】

- 『リーン・スタートアップ』を読んだが、具体的な実践方法に悩んでいる方

- 事業のアイデアを素早く可視化し、検証するフレームワークが欲しい方

- プロダクトマネージャーや、実践的なツールを求める方

【本書の概要】

『リーン・スタートアップ』が「なぜ(Why)」を説く哲学書だとすれば、アッシュ・マウリャによる『Running Lean』は「何を(What)」と「どのように(How)」を具体的に示す実践マニュアルと言えます。著者は、エリック・リースの思想に深く共感しつつも、それをよりアクションに繋がりやすい、体系化されたプロセスへと落とし込みました。

本書の最大の貢献は、「リーンキャンバス(Lean Canvas)」というフレームワークを提唱したことです。これは、伝統的なビジネスプランに代わるもので、A4一枚の紙に「顧客セグメント」「課題」「独自の価値提案」「ソリューション」「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造」「主要指標」「圧倒的な優位性」という9つの要素を書き出すことで、ビジネスモデル全体を俯瞰し、最もリスクの高い仮説を特定するためのツールです。

本書は、このリーンキャンバスを基点として、課題仮説のインタビュー、ソリューション仮説のインタビュー、そしてMVPによる検証といった一連のプロセスを、具体的なスクリプト例なども交えながらステップ・バイ・ステップで解説しています。アイデアを具体的な行動計画に落とし込み、システマティックに仮説検証を進めたいと考える全ての実践者にとって、強力なガイドブックとなるでしょう。

③ 『リーン顧客開発』- シンディ・アルバレス

【こんな人におすすめ】

- 顧客インタビューの具体的な方法を知りたい方

- 「顧客の本当の課題」を引き出すのに苦労している方

- BtoB(法人向け)ビジネスでリーンスタートアップを実践したい方

【本書の概要】

リーンスタートアップの成否は、いかに質の高い顧客からの学習を得られるかにかかっています。『リーン・スタートアップ』や『Running Lean』でも顧客との対話の重要性は説かれていますが、その「具体的なやり方」に特化して深く掘り下げたのが、シンディ・アルバレスによる本書『リーン顧客開発』です。

著者は、数多くのスタートアップや大企業で顧客開発を実践してきた専門家であり、その豊富な経験に基づいた超実践的なノウハウが本書には詰まっています。どのようにしてインタビュー対象者を見つけるか、どのような質問をすれば顧客の本音を引き出せるか、インタビュー結果をどのように分析し、製品開発に活かすか、といった一連の流れが、豊富な事例やチェックリストとともに解説されています。

特に、「自分のアイデアを売り込むのではなく、顧客の課題を学ぶことに徹する」という顧客開発の心構えや、オープンエンドな質問の仕方、相手の話を深く聞くためのテクニックなど、明日からすぐに使える具体的なスキルが満載です。「顧客の声を聞く」ことの本当の意味と方法を学び、仮説検証の質を劇的に高めたいと願うなら、必読の一冊です。

まとめ

本記事では、現代のビジネス環境において不可欠なマネジメント手法である「リーンスタートアップ」について、その基本的な考え方から具体的な実践ステップ、メリット・デメリットに至るまで、網羅的に解説してきました。

リーンスタートアップの核心は、「不確実性」を前提とし、「ムダ」を徹底的に排除しながら、顧客にとって本当に価値のある製品を創造するための科学的なアプローチにあります。分厚い事業計画書と長期間の開発に頼るのではなく、以下のサイクルを高速で回すことがその本質です。

- 仮説を立てる: 「誰の」「どんな課題を」「どのように解決するのか」という、事業の根幹となる仮説を明確にします。

- MVP(実用最小限の製品)を構築する: 仮説を検証するために必要最小限の機能を持った製品を、迅速に開発します。

- 計測する: MVPを実際の顧客に使ってもらい、その行動や反応を客観的なデータ(定量的・定性的)として計測します。

- 学習し、意思決定する: データから得られた学びに基づき、仮説が正しかったのかを判断し、戦略を「継続」するか、あるいは根本的に「ピボット(方向転換)」するかを決定します。

この「構築・計測・学習」のフィードバックループを繰り返すことで、企業は大きな失敗のリスクを最小限に抑えながら、市場のニーズに合致した製品へと進化させていくことができます。

リーンスタートアップは、もはや資金の限られたスタートアップだけのものではありません。市場の変化に迅速に対応し、イノベーションを生み出し続けなければならない大企業にとっても、その考え方は極めて重要です。

変化を恐れず、失敗を学習の機会と捉え、顧客と共に価値を創造していく。リーンスタートアップは、単なる手法やツールを超えた、これからの時代を生き抜くための強力なマインドセットと言えるでしょう。この記事が、あなたの新たな挑戦の一助となれば幸いです。