ビジネスの世界では、日々さまざまな課題が発生します。「売上が伸び悩んでいる」「プロジェクトが計画通りに進まない」「顧客からのクレームが多い」など、問題の規模や種類は多岐にわたります。こうした複雑に絡み合った問題に直面したとき、闇雲に解決策を探しても、時間と労力がかかるばかりで、根本的な解決には至らないケースが少なくありません。

このような状況で強力な武器となるのが、論理的思考(ロジカルシンキング)を実践するためのフレームワーク「ロジックツリー」です。

ロジックツリーは、一つの大きな問題を小さな要素に分解し、その構造を可視化することで、問題の全体像を正確に把握し、本質的な原因や具体的な解決策を効率的に見つけ出す手助けをします。まるで木の幹から枝、そして葉へと分かれていくように思考を整理することで、これまで見えなかった問題の核心に迫ることが可能になります。

この記事では、ロジックツリーの基本的な概念から、その作成メリット、具体的な作り方の5ステップ、さらには精度を高めるためのコツまで、網羅的に解説します。また、すぐに実践で使えるテンプレートや、便利な作成ツールも紹介します。

本記事を読めば、ロジックツリーを正しく理解し、日々の業務における問題解決や目標達成の強力なツールとして活用できるようになるでしょう。

目次

ロジックツリーとは

ロジックツリーとは、特定の課題やテーマを、その構成要素に漏れなくダブりなく(MECE)分解し、ツリー状に階層化して整理・分析するための思考フレームワークです。問題を大きな塊として捉えるのではなく、木の幹から枝葉が伸びていくように細分化していくことで、複雑な事象をシンプルに構造化し、論理的なつながりを可視化します。

この手法は、コンサルティングファームなどでプロフェッショナルが問題解決を行う際に基本スキルとして用いられていますが、その考え方はあらゆるビジネスシーンで応用可能です。なぜなら、現代のビジネス環境は変化が激しく、情報量も膨大であるため、直感や経験だけに頼った意思決定には限界があるからです。客観的な事実に基づき、論理的に思考を整理し、関係者間で共通認識を持つことが、迅速かつ的確な意思決定には不可欠であり、ロジックツリーはそのための強力な土台となります。

ロジックツリーの根幹にあるのは、「分解」と「構造化」という2つの考え方です。

- 分解: 一つの大きなテーマを、より具体的で扱いやすい小さな単位に分けていくプロセスです。例えば、「売上を向上させる」という漠然としたテーマを、「顧客単価を上げる」と「顧客数を増やす」という2つの要素に分解します。

- 構造化: 分解した要素同士の関係性を明らかにしながら、階層的に整理していくプロセスです。「顧客数を増やす」という要素は、さらに「新規顧客を増やす」と「既存顧客の離反を防ぐ」といった下位の要素に分解できます。このように、上位の要素と下位の要素が「なぜそうなるのか(Why-So?)」や「どのようにして実現するのか(How-So?)」という論理的な関係で結びつけられます。

ロジックツリーを作成する目的は、単にきれな図を作ることではありません。その真の目的は、思考のプロセスを可視化し、以下のような状態を実現することにあります。

- 問題の全体像の把握: 課題に関連する要素が網羅的に洗い出されるため、どこに問題のボトルネックがあるのか、どの要素が重要なのかを客観的に判断できます。

- 論点の明確化: 議論が発散せず、本質的な論点に集中して検討を進めることができます。チームで議論する際も、全員が同じ地図を見ながら話せるため、認識のズレを防ぎます。

- 根本原因の特定: 「なぜ?」を繰り返して深掘りすることで、表面的な事象の裏に隠れた真の原因に行き着くことができます。

- 具体的な解決策の立案: 特定した原因に対して、具体的なアクションプランを体系的に洗い出すことができます。

例えば、「自社サイトのアクセス数が伸び悩んでいる」という課題があるとします。この課題をロジックツリーで分解すると、「検索エンジンからの流入」「SNSからの流入」「広告からの流入」「直接流入」などに分けられます。さらに「検索エンジンからの流入」を「指名検索」「非指名検索」に分け、「非指名検索」を「記事Aの順位」「記事Bの順位」…と分解していくことで、どのチャネルの、どの部分に具体的な課題があるのかを特定し、的を射た施策を検討できるようになります。

このように、ロジックツリーは複雑な問題を解きほぐし、論理的な思考をサポートするための地図であり、コンパスのような存在です。次の章からは、この強力なツールを活用することで得られる具体的なメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。

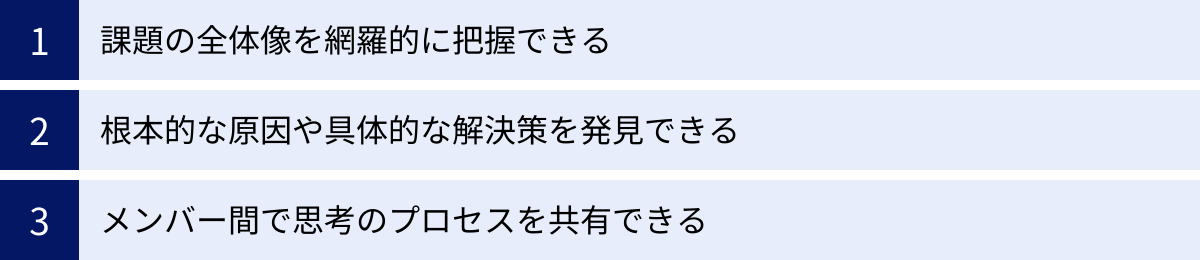

ロジックツリーを作成する3つのメリット

ロジックツリーは、単に思考を整理するだけでなく、問題解決のプロセス全体に大きなメリットをもたらします。ここでは、ロジックツリーを作成することで得られる代表的な3つのメリットについて、具体的なシナリオを交えながら解説します。

① 課題の全体像を網羅的に把握できる

ビジネスにおける問題は、多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合っています。一つの側面だけを見て対策を講じても、他の要因を見落としていれば、根本的な解決には至りません。

ロジックツリーの最大のメリットの一つは、課題に関連するあらゆる要素を網羅的に洗い出し、その全体像を俯瞰できることです。MECE(モレなくダブりなく)の原則に従って要素を分解していくことで、個々の視点では気づきにくい論点や、これまで見過ごされてきた問題領域を可視化できます。

例えば、あるECサイトで「顧客のリピート率が低い」という課題があったとします。担当者Aは「商品の魅力が足りないからだ」、担当者Bは「サイトが使いにくいのが問題だ」と、それぞれ自分の担当領域に基づいた意見を持っているかもしれません。これでは、議論がかみ合わず、部分的な対策に終始してしまいます。

ここでロジックツリーを活用し、「顧客のリピート率」を構成する要素を分解してみましょう。

まず、大きな切り口として「商品・サービスへの満足度」「購入体験の満足度」「購入後のフォロー」といった階層を設定します。

- 商品・サービスへの満足度: 品質、価格、品揃え、デザインなど

- 購入体験の満足度: サイトの探しやすさ、商品説明の分かりやすさ、決済のスムーズさ、配送スピードなど

- 購入後のフォロー: アフターサポートの質、メルマガの内容、リピート購入特典の有無など

このようにツリーを展開していくと、リピート率という一つの指標が、いかに多くの要素によって成り立っているかが一目瞭然となります。この全体像をチーム全員で共有することで、「我々が議論すべきは、これらの要素のうち、どこに最も大きな課題があるのか?」という建設的な対話が始まります。

もしかしたら、データ分析の結果、商品の満足度は高いにもかかわらず、「決済のスムーズさ」や「アフターサポートの質」に大きな課題があることが判明するかもしれません。ロジックツリーがなければ、こうした思い込みから外れた重要な論点に気づくのは難しかったでしょう。このように、全体像を網羅的に把握することは、問題解決の精度と効率を格段に高めるための第一歩となります。

② 根本的な原因や具体的な解決策を発見できる

問題が発生した際、私たちはつい目先の現象(対症療法)に囚われがちです。しかし、それでは同じ問題が何度も再発してしまいます。真の問題解決とは、その現象を引き起こしている根本的な原因(真因)を特定し、それを取り除くことです。ロジックツリー、特に「Whyツリー(原因追求ツリー)」は、この根本原因を発見する上で非常に効果的です。

「なぜ?」という問いを繰り返し、階層を深く掘り下げていくことで、表面的な問題の奥に潜む本質的な課題にたどり着くことができます。

例えば、「社内の業務効率が悪い」という漠然とした問題があったとします。

- なぜ業務効率が悪いのか? → 「無駄な会議が多いから」「手戻り作業が多いから」

- なぜ無駄な会議が多いのか? → 「会議の目的が不明確だから」「参加者の準備が不足しているから」

- なぜ会議の目的が不明確なのか? → 「アジェンダが事前に共有されていないから」

このように「なぜ?」を5回繰り返すと言われるトヨタ生産方式の「なぜなぜ分析」のように深掘りしていくと、「社内の業務効率が悪い」という問題の根本原因が、「会議のアジェンダを事前に共有する文化・ルールがない」という、非常に具体的で対処可能なレベルの課題であることが見えてきます。

根本原因が特定できれば、次は具体的な解決策を考えるフェーズに移ります。ここで役立つのが「Howツリー(問題解決ツリー)」です。特定した原因「アジェンダを事前に共有する文化・ルールがない」を解決するには「どうすれば(How)よいか?」を考えます。

- どうすればアジェンダ共有を徹底できるか? → 「会議招集時のアジェンダ添付を必須ルールにする」「アジェンダ作成用のテンプレートを用意する」「アジェンダがない会議には参加しないという原則を設ける」

このように、Whyツリーで特定した原因をHowツリーで解決策に展開することで、精神論や曖昧なスローガン(例:「意識を高める」)ではない、具体的で実行可能なアクションプランを導き出すことができます。根本原因から解決策までが一本の論理で繋がっているため、施策の効果も期待しやすくなります。

③ メンバー間で思考のプロセスを共有できる

多くの仕事は、個人ではなくチームで行われます。プロジェクトを成功に導くためには、メンバー全員が同じ方向を向き、それぞれの役割を理解して協力することが不可欠です。しかし、それぞれの頭の中にある考えや問題意識は、言葉にしない限り他人には伝わりません。

ロジックツリーは、個人の思考を可視化し、チーム全体の「共通言語」「共通の地図」として機能するという、コミュニケーションツールとしての側面も持っています。

ある結論に至った背景や論理的な道筋がツリーとして示されることで、「なぜその施策が重要なのか」「このタスクはプロジェクト全体のどの部分に貢献するのか」といったことが、メンバー全員に明確に伝わります。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 認識の齟齬の防止: 「売上向上」という同じ目標を掲げていても、Aさんは「新規顧客獲得」を、Bさんは「既存顧客からの単価アップ」をイメージしているかもしれません。ロジックツリーで目標を分解し構造化することで、全員が同じ理解のもとで議論を進められます。

- 建設的な議論の促進: ツリーのどの部分に賛成で、どの部分に異論があるのかを具体的に指摘できるため、感情的な対立や水掛け論に陥りにくくなります。議論の焦点が明確になり、「この分解はMECEになっているか?」「この原因は事実に基づいているか?」といった、より本質的で建設的な対話が生まれます。

- 納得感の醸成と主体性の向上: 意思決定のプロセスが透明化されるため、メンバーは「なぜこの結論になったのか」を深く理解できます。これにより、決定事項に対する納得感が高まり、やらされ感ではなく、自らの役割として主体的にタスクに取り組む意欲が向上します。

例えば、新しいマーケティング戦略を立案する会議で、ホワイトボードにロジックツリーを書きながら議論を進める光景を想像してみてください。営業、開発、マーケティングなど、異なる部署のメンバーがそれぞれの知見を持ち寄り、ツリーの要素を追加したり、修正したりしていく。この共同作業を通じて、部門の壁を越えた最適な戦略が練り上げられるだけでなく、チームとしての一体感も醸成されるでしょう。

このように、ロジックツリーは単なる分析ツールに留まらず、チームの思考レベルを引き上げ、コラボレーションを促進する強力なコミュニケーションプラットフォームなのです。

ロジックツリーの基本となる4つの種類

ロジックツリーは、その目的や問いかけの方向性によって、いくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、解決したい課題に応じて適切に使い分けることが、効果的な問題解決への近道です。ここでは、基本となる4種類のロジックツリーについて、それぞれの役割と使い方を解説します。

まずは、4つのツリーの目的と使い方を一覧で確認しましょう。

| ツリーの種類 | 主な目的 | 具体的な問いかけ |

|---|---|---|

| Whatツリー(要素分解ツリー) | 全体像の把握、構成要素の洗い出し | 「〇〇は何で構成されているか?(What?)」 |

| Whyツリー(原因追求ツリー) | 問題の根本原因の特定、真因の深掘り | 「なぜ〇〇が起きているのか?(Why?)」 |

| Howツリー(問題解決ツリー) | 解決策の具体化、アクションプランの策定 | 「どうすれば〇〇を達成できるか?(How?)」 |

| KPIツリー | KGI達成に向けた重要指標の分解・可視化 | 「KGI(目標)を達成するために、どの数値を追うべきか?」 |

① Whatツリー(要素分解ツリー)

Whatツリーは、その名の通り「それは何(What)から構成されているか?」という問いかけを用いて、あるテーマや概念を構成要素に分解していくためのロジックツリーです。物事の全体像を構造的に理解したり、検討すべき論点を網羅的に洗い出したりする際に非常に役立ちます。

主な活用シーン

- 市場分析: 「スマートフォン市場」を「OS(iOS/Android)」「価格帯(ハイエンド/ミドル/ローエンド)」「メーカー」などで分解し、市場構造を理解する。

- 業務の洗い出し: 「マーケティング部の業務」を「広告運用」「SEO対策」「SNS運用」「イベント企画」などに分解し、業務内容を整理する。

- 問題の範囲の特定: 「顧客満足度の低下」という問題を、まず「商品」「サポート」「ウェブサイト」などの大きな要素に分解し、どこから手をつけるべきか当たりをつける。

具体例:「企業のコスト構造」をWhatツリーで分解する

- テーマ(第一階層): 企業の総コスト

- 第二階層: 総コストを「売上原価」と「販売費及び一般管理費(販管費)」に分解します。これは会計上の分類であり、MECEになっています。

- 第三階層:

- 「売上原価」をさらに「材料費」「労務費」「経費」に分解します。

- 「販管費」を「人件費」「広告宣伝費」「地代家賃」「研究開発費」などに分解します。

- 第四階層以降: さらに「人件費」を「給与」「賞与」「福利厚生費」に分解するなど、分析したいレベルまで細かく掘り下げていきます。

このようにWhatツリーを使うことで、「コスト削減」という漠然としたお題に対して、どの項目に手をつけるべきか、どこに削減の余地がありそうか、という具体的な検討の土台を作ることができます。まずは全体を把握したい、という思考の出発点として最適なツリーです。

② Whyツリー(原因追求ツリー)

Whyツリーは、「なぜ(Why)そうなっているのか?」という問いを繰り返し、発生している問題の根本原因を深掘りしていくためのロジックツリーです。表面的な事象にとらわれず、その背後にある本質的な課題(真因)を突き止めることを目的とします。

主な活用シーン

- トラブルの原因究明: 「システム障害の発生」「製造ラインでの不良品発生」などの原因を探る。

- 業績不振の分析: 「売上目標の未達」「利益率の低下」といったネガティブな結果の背景にある要因を分析する。

- 顧客からのクレーム分析: 「〇〇に関するクレームが多い」という事実に対し、その原因を特定する。

具体例:「Webサイトからの問い合わせが減少した」原因をWhyツリーで探る

- 問題(第一階層): Webサイトからの問い合わせが減少

- 第二階層(なぜ減少したのか?):

- 「サイトへのアクセス数が減少したから」

- 「アクセス数は変わらないが、問い合わせ率(CVR)が低下したから」

- 第三階層(それぞれの要素をさらに深掘り):

- なぜアクセス数が減少したのか? → 「広告の表示回数が減ったから」「自然検索の順位が落ちたから」「SNSからの流入が減ったから」

- なぜ問い合わせ率が低下したのか? → 「問い合わせフォームの入力項目が多すぎるから」「サイトの表示速度が遅くなったから」「競合サイトに魅力的なオファーが登場したから」

- 第四階層以降: さらに「なぜ自然検索の順位が落ちたのか?」→「主要キーワードで競合に抜かれたから」「Googleのアルゴリズムアップデートの影響を受けたから」と、具体的な原因に行き着くまで掘り下げます。

Whyツリーのポイントは、思い込みや憶測でなく、データや事実に基づいて「なぜ」の連鎖を構築することです。これにより、効果的な対策に繋がる真の原因を発見できます。

③ Howツリー(問題解決ツリー)

Howツリーは、「どうすれば(How)それを実現できるか?」という問いを用いて、特定の目標を達成するための具体的な手段やアクションプランを洗い出すためのロジックツリーです。目標達成までの道のりを具体化し、やるべきことを体系的に整理することを目的とします。

主な活用シーン

- 目標達成計画の策定: 「売上を10%向上させる」「新規顧客を100社獲得する」といった目標に対する具体的な施策を洗い出す。

- 課題解決策の立案: Whyツリーで特定した根本原因を解決するための具体的なアクションを考える。

- プロジェクトのタスク分解: 「新製品を開発する」という大きなプロジェクトを、具体的なタスクレベルまで分解する。

具体例:「社員の定着率を向上させる」ための施策をHowツリーで考える

- 目標(第一階層): 社員の定着率を向上させる

- 第二階層(どうすれば向上できるか?):

- 「働きがいのある環境を作る」

- 「正当な評価と報酬制度を整備する」

- 「キャリアパスを明確にする」

- 第三階層(それぞれの要素をさらに具体化):

- どうすれば働きがいのある環境を作れるか? → 「コミュニケーションを活性化する」「裁量権を委譲する」「残業時間を削減する」

- どうすれば正当な評価制度を整備できるか? → 「評価基準を明確化し公開する」「360度評価を導入する」「定期的な1on1ミーティングを実施する」

- 第四階層以降: さらに「どうすればコミュニケーションを活性化できるか?」→「社内SNSを導入する」「部署横断のランチ会を企画する」など、誰でも行動に移せるレベルまで具体的に分解していきます。

Howツリーは、アイデア出し(ブレインストーミング)の結果を整理する際にも有効です。出てきたアイデアを構造化することで、施策の重複や漏れを防ぎ、優先順位をつけやすくなります。

④ KPIツリー

KPIツリーは、最終的な経営目標であるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を頂点に置き、その達成に貢献する中間指標であるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)をツリー状に分解していくフレームワークです。ロジックツリーの一種であり、特に事業目標やマーケティング目標など、数値を追いかける場面で強力な効果を発揮します。

KGIが「山の頂上」だとすれば、KPIは「頂上に至るまでの中間地点(チェックポイント)」です。KPIツリーは、そのチェックポイントを論理的に設定し、日々の活動(アクション)と最終目標を結びつける役割を果たします。

主な活用シーン

- 事業計画のモニタリング: 事業全体の売上目標(KGI)を、各部門や各施策が追うべきKPIに分解し、進捗を管理する。

- マーケティング戦略の設計: 「コンバージョン数」や「リード獲得数」といったKGIを、チャネルごとの「セッション数」「CTR」「CVR」などのKPIに分解する。

- 営業目標の管理: 「受注金額」というKGIを、「商談数」「受注率」「顧客単価」といったKPIに分解し、営業活動のどこに課題があるかを可視化する。

具体例:ECサイトの「売上」をKGIとしたKPIツリー

- KGI(頂点): ECサイトの売上

- 分解: 売上は数式で「アクセス数 × 購入率(CVR) × 顧客単価」と分解できます。これが第一階層のKPIとなります。

- さらに分解:

- アクセス数: 「新規ユーザーのアクセス」+「リピートユーザーのアクセス」に分解。さらに「新規ユーザーのアクセス」は「広告経由」「自然検索経由」「SNS経由」などに分解できます。

- 購入率(CVR): 「カート投入率 × 購入完了率」などに分解できます。

- 顧客単価: 「平均商品単価 × 平均購入点数」に分解できます。

このようにKPIツリーを作成することで、「売上が足りない」という漠然とした問題に対し、「SNS経由の新規アクセスが計画より少ない」「カート投入後の離脱率が高い」といった、具体的な課題箇所を数値で特定できます。そして、その課題を解決するための具体的なアクション(例:SNS広告のクリエイティブ改善、カゴ落ちメールの導入)に繋げることができるのです。

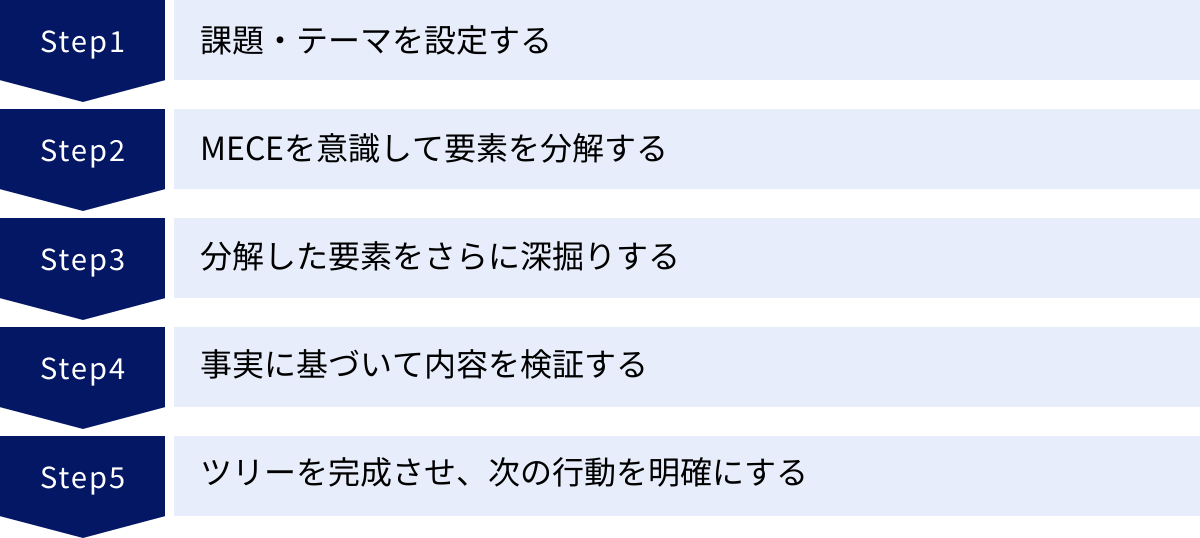

ロジックツリーの作り方【5ステップ】

ここまでロジックツリーの概念やメリット、種類について解説してきました。ここからは、いよいよ実践編です。実際にロジックツリーを作成するための具体的な手順を、5つのステップに分けて詳しく解説します。このステップに沿って進めることで、誰でも論理的で精度の高いロジックツリーを作成できます。

① ステップ1:課題・テーマを設定する

すべての始まりは、何を解決したいのか、何を明らかにしたいのかという「課題(イシュー)」を明確に設定することです。この最初のステップが曖昧だと、その後の分解作業全体が方向性を見失い、意味のないツリーが出来上がってしまいます。出発点がずれていれば、どれだけ論理的に進んでも目的地にはたどり着けません。

良い課題設定のポイントは、「具体的であること」と「解決可能であること」です。

- 悪い例: 「会社の売上を上げる」

- これではあまりに漠然としすぎて、どこから手をつけていいか分かりません。「会社の売上」とはどの事業の売上なのか?いつまでに?どのくらい?分解の切り口が無数に存在してしまいます。

- 良い例: 「A事業部における、20代女性向け新商品Bの、発売後半年間のオンラインストアでの売上を、目標の5,000万円から10%向上させる」

- ここまで具体的であれば、分解すべき対象(オンラインストアでの売上)や制約条件(半年間、20代女性向け)が明確になり、思考の範囲が定まります。

課題を設定する際には、自問自答を繰り返してみましょう。

- それは本当に「問題」なのか?(単なる現象ではなく、解決すべきネガティブな状態か?)

- 誰にとっての問題なのか?(会社、部署、顧客?)

- なぜ今、その問題を解決する必要があるのか?(緊急性、重要性)

- その問題は、自分の力で解決できる範囲にあるか?

ここで設定した課題が、ロジックツリーの頂点、つまり木の幹となります。この幹がしっかりしていなければ、丈夫な枝葉は育ちません。時間をかけてでも、このステップは慎重に行いましょう。

② ステップ2:MECEを意識して要素を分解する

課題が設定できたら、次はその課題を構成する要素に分解していくステップに移ります。ここでの最重要原則が「MECE(ミーシー)」です。MECEとは、”Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” の頭文字を取った言葉で、「互いに重複せず、全体として漏れがない」状態を意味します。日本語では「モレなく、ダブりなく」と訳されます。

なぜMECEが重要なのでしょうか?

- モレがあると: 重要な論点を見逃し、分析の精度が下がります。間違った結論に至るリスクが高まります。

- ダブりがあると: 同じことを別の角度から二重に考えてしまい、分析が非効率になります。各要素の貢献度を正しく評価することも困難になります。

MECEな分解を行うための代表的な切り口(フレームワーク)をいくつか紹介します。

| 切り口の種類 | 説明 | 具体例(「売上」を分解) |

|---|---|---|

| 四則演算 | 足し算や掛け算などの数式で分解する。 | 売上 = 顧客数 × 顧客単価 |

| 構成要素 | 全体を構成しているパーツで分解する。 | 売上 = A事業の売上 + B事業の売上 + C事業の売上 |

| プロセス | 時系列や手順で分解する。 | マーケティングファネル(認知→興味関心→比較検討→購入) |

| 対照的な概念 | 二項対立で分解する。 | 新規顧客 / 既存顧客、国内 / 海外、質 / 量 |

| 3C/4Pなど | マーケティングのフレームワークを活用する。 | 顧客(Customer), 競合(Competitor), 自社(Company) |

例えば、「ステップ1」で設定した「オンラインストアでの売上を向上させる」という課題を分解してみましょう。ここでは「四則演算」の切り口が有効です。

売上 = 訪問者数 × 購入率(CVR) × 顧客単価

この分解は、売上を構成する3つの主要な変数に分けられており、互いに重複せず、全体で売上を網羅しているためMECEであると言えます。この第一階層の分解が、ツリー全体の骨格を決定づけるため、最も重要な作業となります。様々な切り口を試し、最も課題の本質を捉えている分解方法を選びましょう。

③ ステップ3:分解した要素をさらに深掘りする

第一階層の分解ができたら、それぞれの要素をさらに下位の階層へと分解していきます。このプロセスを、これ以上分解できない具体的なレベルになるまで繰り返します。いわば、木の幹から大枝を作り、大枝から中枝、中枝から小枝、そして葉っぱへと展開していくイメージです。

深掘りする際の問いかけは、作成するロジックツリーの種類によって異なります。

- Whatツリーの場合: 「それは何で構成されているか?」

- Whyツリーの場合: 「なぜそれは起きているのか?」

- Howツリーの場合: 「どうすればそれを実現できるか?」

ステップ2の例で分解した「訪問者数」を、さらに深掘りしてみましょう。「訪問者数」を増やす(How)には、あるいは「訪問者数」の構成要素(What)は何か、と考えてみます。

訪問者数 = 自然検索からの流入 + 有料広告からの流入 + SNSからの流入 + その他(メルマガ、直接など)

この分解もMECEになっています。次に、例えば「自然検索からの流入」をさらに深掘りします。

自然検索からの流入 = 表示回数 × クリック率(CTR)

このように、「なぜ?」「どうやって?」「何から成る?」といった問いを投げかけ続けることで、思考が深まり、問題の解像度が上がっていきます。

思考が行き詰まったときは、一度立ち止まってみましょう。視点を変えたり、他の人に意見を求めたり、少し時間をおいてから再度取り組んだりすることで、新たな分解の切り口が見つかることがあります。完璧主義にならず、まずは仮説でも良いので枝葉を広げていくことが大切です。

④ ステップ4:事実に基づいて内容を検証する

ロジックツリーは、論理的に見えれば何でも良いというわけではありません。その構成要素が単なる空想や思い込みであってはならず、客観的な事実(ファクト)やデータによって裏付けられている必要があります。この検証のステップが、ロジックツリーの信頼性と実用性を決定づけます。

ツリーの各要素に対して、「それは本当か?」「データで証明できるか?」という厳しい問いを投げかけましょう。

例えば、「購入率(CVR)が低い」という要素を分解して、「サイトのデザインが悪いから」という仮説を立てたとします。これを「事実」として扱う前に、検証が必要です。

- ユーザーアンケート: 「サイトのデザインについてどう思いますか?」という質問で、ネガティブな回答が多いか。

- ヒートマップ分析: ユーザーがどこをクリックし、どこで離脱しているか。デザイン上の問題箇所が特定できるか。

- 競合比較: 競合他社のサイトと比較して、明らかにデザインが見劣りしているか。

これらのデータ収集と分析を通じて、「サイトのデザインが悪い」が単なる個人の感想ではなく、客観的な事実として確からしいと判断できれば、その要素はツリーに残します。もし裏付けが取れなければ、その仮説は棄却するか、別の仮説を立て直す必要があります。

事実と意見を混同しないことが極めて重要です。「〇〇だと思う」は意見であり、「データによると〇〇という結果が出ている」が事実です。信頼できるロジックツリーを構築するためには、常に事実ベースで思考する癖をつけましょう。

⑤ ステップ5:ツリーを完成させ、次の行動を明確にする

すべての要素を分解し、事実に基づいた検証が終わったら、ツリー全体を俯瞰して最終チェックを行います。

- 論理の飛躍はないか?: 上位の要素と下位の要素のつながりは自然か?

- MECEは保たれているか?: 各階層でモレやダブりはないか?

- 重要な論点は含まれているか?: 分析の結果、特にインパクトの大きい原因や、実行優先度の高い解決策はどれか?

そして最も重要なことは、ロジックツリーを作って満足しないことです。ロジックツリーはあくまで思考ツールであり、それ自体が目的ではありません。最終的なゴールは、分析結果に基づいて具体的なアクションを起こし、問題を解決することです。

完成したツリーの中から、最も重要と思われる原因や、最も効果的だと思われる解決策に印をつけ、優先順位を決定します。そして、それを「誰が」「いつまでに」「何をするのか」という具体的なアクションプランに落とし込みます。

「来週月曜日までに、マーケティング部の佐藤さんが、問い合わせフォームの改善案を3つ作成する」

ここまで具体化して初めて、ロジックツリーはその役割を果たしたと言えます。分析から行動へ。この最後のステップを忘れずに行うことが、問題解決を成功に導く鍵となります。

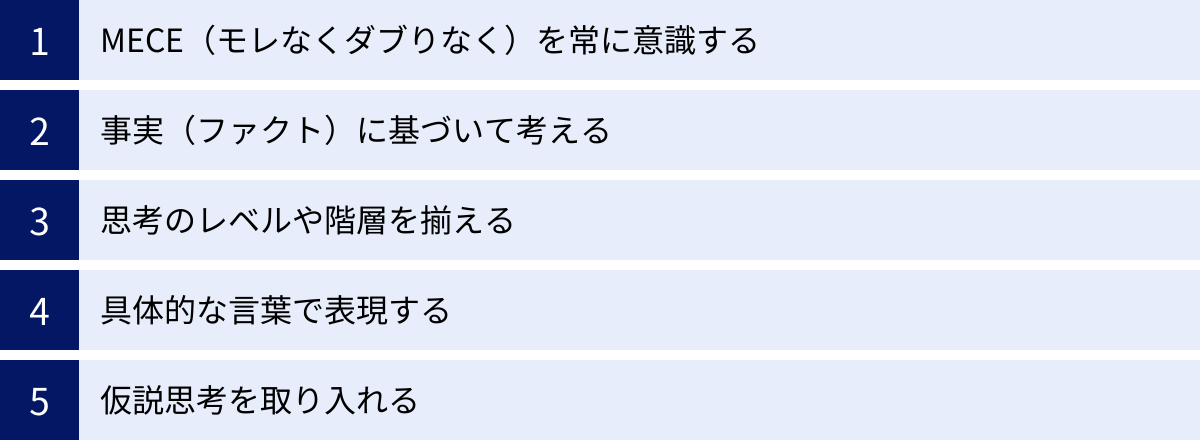

ロジックツリー作成の精度を高めるコツと注意点

ロジックツリーは、ただ手順通りに作れば良いというものではありません。その質、つまり論理の的確さや分析の深さは、作成者の思考の質に大きく左右されます。ここでは、より精度が高く、実用的なロジックツリーを作成するための5つのコツと注意点を解説します。これらのポイントを意識することで、あなたの問題解決能力は格段に向上するでしょう。

MECE(モレなくダブりなく)を常に意識する

「ロジックツリーの作り方」でも強調しましたが、MECEはロジックツリーの生命線であり、最も重要な原則です。思考のあらゆる場面で「この分解はMECEになっているか?」と自問自答する習慣をつけましょう。

陥りがちなMECEの罠と対策

- 切り口の混在: 例えば、「顧客」を「新規顧客」「既存顧客」「関東地方の顧客」と分解すると、「関東地方の新規顧客」が重複してしまい、ダブりが発生します。また、関西地方の顧客がモレています。一つの階層では、必ず一つの切り口(例:顧客の種類、地域など)で統一する必要があります。

- 「その他」の乱用: 分解に困ったときに安易に「その他」という項目を作りがちですが、これは思考停止のサインかもしれません。「その他」が全体の大部分を占めるようであれば、分解の切り口そのものを見直す必要があります。「その他」を使う場合でも、その中身が何であるかをある程度把握しておくことが望ましいです。

- 完璧主義: MECEを意識するあまり、分解が進まなくなることがあります。特に初期段階では、100%完璧なMECEを目指すより、まずは大まかな枠組みで分解し、後から修正・追加していくという姿勢も大切です。ブレインストーミング的に要素を出し切り、後からMECEになるように整理するのも一つの手です。

MECEを徹底することで、思考の土台が安定し、その後の分析が格段にスムーズになります。

事実(ファクト)に基づいて考える

ロジックツリーは、あなたの願望や憶測を並べるためのものではありません。その枝葉の一つひとつが、客観的な事実やデータによって支えられていなければ、砂上の楼閣と同じです。

「きっと〇〇だろう」「たぶん〇〇が原因だ」といった主観的な判断は、思考のバイアスを生み、間違った結論を導く原因となります。常に「その根拠は何か?」と自分に問いかけ、事実と意見を明確に区別しましょう。

- 活用できる事実(ファクト)の例:

- 定量的データ: 売上データ、アクセス解析データ、顧客アンケートの集計結果、市場調査データ、財務諸表など。

- 定性的データ: 顧客インタビューの議事録、営業担当者からのヒアリング内容、コールセンターの応対記録、ユーザーテストの結果など。

データが手元にない場合はどうすればよいでしょうか。その場合は、「もし〇〇というデータがあれば、この分解は正しいと言える」という形で、検証すべき「仮説」として扱うことが重要です。そして、その仮説を検証するために必要なデータを集めるアクションを次のステップとして設定します。事実に基づいた思考は、ロジックツリーに説得力と信頼性を与えるための不可欠な要素です。

思考のレベルや階層を揃える

ロジックツリーを構造的に美しく、そして論理的に分かりやすくするためには、同じ階層にある要素の「粒度(抽象度)」を揃えることが重要です。粒度がバラバラだと、ツリーの構造が歪んで見え、論理的なつながりが分かりにくくなります。

悪い例:「売上向上策」の分解

- 売上向上策

- 顧客単価を上げる

- Web広告を出稿する

- 既存顧客へのフォローを強化する

この例では、「顧客単価を上げる」は戦略レベルの大きな話ですが、「Web広告を出稿する」は具体的な戦術レベルの話です。思考のレベルが異なっており、並列に並べるのは不自然です。

良い例:思考のレベルを揃えた分解

- 売上向上策

- 顧客単価を上げる(戦略レベル)

- アップセル施策を強化する(戦術レベル)

- クロスセル施策を導入する(戦術レベル)

- 顧客数を増やす(戦略レベル)

- 新規顧客を獲得する(戦術レベル)

- Web広告を出稿する(アクションレベル)

- SEO対策を強化する(アクションレベル)

- 既存顧客を維持する(戦術レベル)

- 既存顧客へのフォローを強化する(アクションレベル)

- 新規顧客を獲得する(戦術レベル)

- 顧客単価を上げる(戦略レベル)

このように、同じ階層には同じレベル感の言葉が並ぶように意識することで、ツリー全体の論理構造が明確になり、思考の整理がしやすくなります。分解しながら、「これは一つ上の階層の話か?」「一つ下の階層の話か?」と常に確認する癖をつけましょう。

具体的な言葉で表現する

ロジックツリーの各要素は、誰が読んでも同じ意味に解釈できる、具体的で明確な言葉で表現する必要があります。「頑張る」「強化する」「改善する」といった曖昧な言葉は、解釈の余地が大きく、具体的なアクションに繋がりません。

曖昧な表現の例:

- 「営業力を強化する」

- 「顧客満足度を改善する」

- 「マーケティングを頑張る」

これでは、具体的に何をすれば良いのか分かりません。これらの言葉を、より具体的な表現に置き換えてみましょう。

具体的な表現の例:

- 「営業担当者一人あたりの月間商談化率を5%向上させる」

- 「製品Aに対するNPS(ネットプロモータースコア)を10ポイント改善する」

- 「新規リード獲得のためのコンテンツマーケティング施策を3本実施する」

具体的な言葉、特に測定可能な指標や数値を含めることで、その要素が何を指しているのかが明確になります。これは、後のアクションプラン策定や進捗管理を容易にするためにも非常に重要です。言葉を具体的に定義するプロセスそのものが、思考を深めるトレーニングにもなります。

仮説思考を取り入れる

ロジックツリーを作成する際、最初から100点満点の完璧なツリーを作ろうとすると、情報収集や分析に膨大な時間がかかってしまいます。そこで有効なのが「仮説思考」です。

仮説思考とは、限られた情報の中から「おそらくこれが問題の本質だろう」「この解決策が最も効果的だろう」という最も確からしい「仮の答え(仮説)」を先に設定し、その仮説が正しいかどうかを検証するためにロジックツリーを構築・分析していくアプローチです。

仮説思考のメリット:

- スピードアップ: すべての可能性を網羅的に調べるのではなく、重要な論点に絞って分析を進めるため、問題解決のスピードが格段に上がります。

- 思考の深化: 仮説を立てることで、「何を明らかにすべきか」という目的意識が明確になり、情報収集や分析の精度が高まります。

例えば、「売上減少」という問題に対し、まず「おそらくリピート顧客の減少が最大の要因だろう」という仮説を立てます。そして、その仮説を証明・反証するために、顧客データや購買履歴を分析するロジックツリーを作成します。もし仮説が正しければ、そのままリピート顧客減少の原因を探るWhyツリーに進めます。もし間違っていれば、すぐに別の仮説(例:「新規顧客の獲得コストが高騰しているのでは?」)に切り替えて分析をやり直します。

完璧な網羅性よりも、スピーディーな仮説検証を優先する。この考え方を取り入れることで、ロジックツリーをより実践的でパワフルなツールとして活用できます。

ロジックツリーの主な活用シーン

ロジックツリーは、その汎用性の高さから、ビジネスにおけるさまざまな場面で活用できます。思考を整理し、論理的に物事を進めたいと感じるあらゆる状況が、ロジックツリーの活躍の場と言えるでしょう。ここでは、特に代表的な3つの活用シーンについて、具体的に解説します。

原因を特定したいとき

何か問題が発生したとき、その場しのぎの対症療法を繰り返していては、根本的な解決には至りません。問題の再発を防ぎ、本質的な改善を図るためには、その現象を引き起こしている根本的な原因(真因)を特定することが不可欠です。この「原因特定」の場面で、Whyツリー(原因追求ツリー)が絶大な効果を発揮します。

具体的なシナリオ

- ECサイトの売上が前月比で20%減少した。

- この「売上減少」という事象を頂点に置き、「なぜ?」を繰り返します。「アクセス数が減ったからか?」「転換率が下がったからか?」「客単価が下がったからか?」と分解し、データで検証します。さらに「なぜ転換率が下がったのか?」→「特定の広告キャンペーンからの流入ユーザーの直帰率が異常に高いから」→「なぜ直帰率が高いのか?」→「広告の訴求内容とランディングページの内容が乖離しているから」といった形で、具体的な原因にたどり着くことができます。

- ある製品に対する顧客からのクレーム件数が急増した。

- 「クレーム急増」の背景を探るため、「なぜ?」を掘り下げます。「製品の品質に問題があるのか?」「使い方が分かりにくいのか?」「サポート体制に不備があるのか?」と分解します。さらに「なぜ品質に問題があるのか?」→「製造ラインAの特定の機械に不具合があるから」「特定のロットの部品に欠陥があったから」と、製造プロセスやサプライチェーンの具体的な問題点を突き止める手助けとなります。

このように、複雑に見える問題でも、Whyツリーを使って論理的に分解・深掘りすることで、打ち手となるべき具体的な原因を明らかにできます。感情論や憶測ではなく、事実に基づいて原因を特定するプロセスは、組織全体の問題解決能力を高める上でも非常に重要です。

目標達成までの道筋を立てたいとき

ビジネスは常に目標達成の連続です。「新規事業を軌道に乗せる」「四半期の営業目標を達成する」「Webサイトのコンバージョンを2倍にする」など、未来に向けた目標を設定する場面は数多くあります。しかし、目標を掲げるだけでは、それは単なる「夢」や「願望」に過ぎません。目標を現実に変えるためには、そこに至るまでの具体的な道筋(ロードマップ)を描く必要があります。

この「目標達成までの道筋作り」において、Howツリー(問題解決ツリー)やKPIツリーが強力なツールとなります。

具体的なシナリオ

- 「来期中に、自社SaaS製品の有料契約ユーザー数を1,000社にする」という目標を立てた。

- この目標を頂点に置き、「どうすれば(How)達成できるか?」を分解します。「新規リードを増やす」「リードから商談への転換率を上げる」「商談から受注への成約率を上げる」といった大きな戦略に分けます。さらに「どうすれば新規リードを増やすか?」→「コンテンツマーケティングを強化する」「Web広告の予算を増やす」「共催セミナーを実施する」といった具体的な戦術に落とし込みます。最終的には、「誰が、いつまでに、何をするか」というアクションプランまで具体化します。

- 「従業員満足度を向上させる」という組織目標を掲げた。

- KPIツリーの考え方を応用します。まず「従業員満足度」というKGI(重要目標達成指標)を、「働きがい」「人間関係」「評価・報酬」「労働環境」といったKPI(重要業績評価指標)に分解します。さらに「働きがい」を向上させるための具体的な施策(How)として、「1on1ミーティングの定例化」「社内表彰制度の導入」などを洗い出します。これにより、漠然とした目標が、測定可能で具体的なアクションに結びつきます。

HowツリーやKPIツリーは、壮大な目標を、実行可能なタスクの集合体へと変換するプロセスです。チーム全員でこのツリーを共有することで、各自が全体の目標達成にどう貢献しているかを理解し、モチベーション高く業務に取り組むことができます。

複雑な問題を整理・分析したいとき

私たちの周りには、白黒つけがたい複雑な問題が溢れています。「自社の今後の事業ドメインをどうすべきか」「競合他社が新製品を出してきたが、どう対抗すべきか」「新しい組織体制をどう設計すべきか」など、考慮すべき要素が多く、全体像が掴みにくい問題に直面することも少なくありません。

このような、混沌として捉えどころのない問題を前にしたとき、Whatツリー(要素分解ツリー)が思考の羅針盤となります。

具体的なシナリオ

- 自社の強みと弱みを分析し、今後の戦略の方向性を定めたい(SWOT分析)。

- 「自社の強み」とは何か?これをWhatツリーで分解します。「技術力」「ブランド力」「顧客基盤」「人材」などに分け、さらに「技術力」を「特許技術A」「製造ノウハウB」などに細分化します。同様に弱み、機会、脅威も分解・整理することで、漠然としたイメージだった自社の状況が、構造的に可視化されます。これにより、どの強みを活かし、どの弱みを克服すべきか、という戦略的な議論が可能になります。

- ある業界への新規参入を検討している。

- 「参入を検討している業界」をWhatツリーで分析します。「市場規模・成長性」「競合の状況」「顧客の特性」「規制・法律」「必要な技術」といった要素に分解します。各要素をさらに深掘りして調査・分析することで、参入の機会とリスクを網羅的に評価し、より精度の高い意思決定を下すことができます。

Whatツリーは、複雑で絡み合った情報をMECEの切り口で切り分け、整理整頓するための強力なツールです。頭の中がごちゃごちゃして考えがまとまらないとき、まずはWhatツリーで思考の棚卸しをしてみることをお勧めします。

ロジックツリー作成に役立つツール

ロジックツリーは、紙とペンさえあれば作成できますが、より効率的に、そして見栄え良く作成するためには、適切なツールを活用するのがおすすめです。特に、チームでの共同編集や、作成したツリーの共有・管理を考えると、ツールの利用価値は非常に高まります。ここでは、手軽に始められる定番のオフィスソフトから、高機能な専用ツールまで、ロジックツリー作成に役立つツールを紹介します。

手軽に始められるOfficeソフトやGoogleのツール

多くの人が普段から使い慣れているであろう、Microsoft OfficeやGoogleの各種ツールでも、十分に実用的なロジックツリーを作成できます。特別なツールを導入する前に、まずはこれらのツールで試してみるのが良いでしょう。

PowerPoint / Google スライド

プレゼンテーション作成ソフトであるPowerPointやGoogleスライドは、図形の描画機能が優れており、視覚的に分かりやすいロジックツリーを作成するのに非常に適しています。

- メリット:

- SmartArt機能(PowerPoint): 「階層構造」のテンプレートを選ぶだけで、簡単に見栄えの良いツリーの骨格を作成できます。テキストを入力するだけで、ボックスのサイズや配置が自動で調整されるため非常に便利です。

- 柔軟なレイアウト: 図形やテキストボックス、矢印などを自由に配置できるため、デザイン性の高いツリーを作成できます。色やフォントを工夫することで、重要なポイントを強調することも容易です。

- 資料への組み込みやすさ: 作成したロジックツリーを、そのままプレゼンテーション資料の一部として活用できるため、報告や提案の際にスムーズです。

- 注意点:

- 要素の数が非常に多くなると、手動での配置や調整が煩雑になる場合があります。

Excel / Google スプレッドシート

表計算ソフトであるExcelやGoogleスプレッドシートも、ロジックツリー作成に活用できます。特に、数値データを扱うKPIツリーとの相性が良いです。

- メリット:

- 階層構造の表現: セルを使い、インデント(字下げ)機能を用いることで、ツリーの階層構造を簡単に表現できます。A列に第一階層、B列に第二階層、と入力していくのが一般的です。

- 計算機能との連携: KPIツリーを作成する際に、各要素の数値を入力し、数式を使って上位の指標を自動計算させることができます。これにより、シミュレーションが容易になります。

- 情報の整理しやすさ: 各要素に関するメモやデータソース、担当者などの付随情報を、隣のセルに記載しておくことができ、情報の一元管理に便利です。

- 注意点:

- PowerPointに比べると、視覚的な分かりやすさやデザイン性では劣ります。図として表現したい場合は、別途作図機能を使う必要があります。

共同編集に便利な専用ツール

より本格的にロジックツリーを活用したい場合や、チームでリアルタイムに共同作業を行いたい場合は、専用の作図ツールやオンラインホワイトボードツールの導入を検討すると良いでしょう。豊富なテンプレートや便利な機能が、思考のプロセスを力強くサポートしてくれます。

以下に、代表的な専用ツールをいくつか紹介します。料金プランなどは変更される可能性があるため、詳細は各公式サイトでご確認ください。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Miro | 無限に広がるオンラインホワイトボード。テンプレートが非常に豊富で、付箋や図形を使いながら、複数人でリアルタイムにブレインストーミングや作図ができる。リモートワークでの共同作業に最適。 |

| Lucidchart | 直感的な操作で、高品質なフローチャートや図を簡単に作成できるインテリジェントな作図ツール。豊富なテンプレートと図形ライブラリが特徴。他サービス(Google Workspace, Microsoft Officeなど)との連携も強力。 |

| Cacoo | 日本の株式会社ヌーラボが開発・提供するオンライン作図ツール。日本語のサポートが手厚く、日本のビジネスシーンに合わせたテンプレートも用意されている。チームでの共同作業を円滑にする機能が充実。 |

| XMind | もともとはマインドマップ作成ツールとして有名だが、ロジックツリー(縦方向のツリー)の作成にも非常に優れている。洗練されたデザインと軽快な動作が特徴。デスクトップアプリがメインで、オフラインでも作業可能。 |

Miro

Miroは、チームのためのオンラインホワイトボードプラットフォームです。ロジックツリー専用のテンプレートはもちろん、マインドマップ、フローチャート、カスタマージャーニーマップなど、あらゆる思考フレームワークのテンプレートが用意されています。付箋を貼り付けながらアイデアを出し、それらを線で繋いで構造化していくといった、自由で直感的な使い方が可能です。

(参照:Miro公式サイト)

Lucidchart

Lucidchartは、複雑なアイデアを視覚化し、共有するための作図ツールです。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、プロフェッショナルな見た目のロジックツリーを素早く作成できます。特に、コンテナ機能を使って関連する要素をグループ化したり、データと図形をリンクさせたりする機能が便利です。

(参照:Lucidchart公式サイト)

Cacoo

Cacooは、チームのコラボレーションを促進するために設計された、日本製のオンライン作図ツールです。UIがシンプルで分かりやすく、初めての人でも直感的に使えます。ビデオ通話やコメント機能を使いながら、複数人で同じ図を同時に編集できるため、リモートでの会議やワークショップにも最適です。

(参照:Cacoo公式サイト)

XMind

XMindは、思考を整理し、アイデアを発展させるためのマインドマッピングおよびブレインストーミングソフトウェアです。中心のテーマから放射状に広がるマインドマップだけでなく、上から下へと展開するロジックツリーの作成も得意としています。デザイン性の高いテーマが豊富に用意されており、プレゼンテーションモードを使えば、作成したツリーをそのまま発表資料として使えます。

(参照:XMind公式サイト)

すぐに使えるロジックツリーのテンプレート

理論を学んだら、次は実践です。ここでは、前章で紹介した身近なツール(PowerPoint, Excel, Googleスライド)を使って、すぐにロジックツリー作成を始められるシンプルなテンプレートの構成を紹介します。これらの構成を参考に、あなた自身の課題に合わせてカスタマイズしてみてください。

PowerPoint用テンプレート

PowerPointでは「SmartArt」機能を使うのが最も手軽で効率的です。

作成手順:

- PowerPointを開き、「挿入」タブをクリックします。

- 「SmartArt」を選択し、表示されたウィンドウの左側メニューから「階層構造」を選びます。

- 「横方向階層」や「階層」などのテンプレートを選択し、「OK」をクリックします。

- 左側に表示される「テキストウィンドウ」に、ツリーの頂点となるテーマや、分解した各要素を入力していきます。Enterキーで新しい項目を追加し、Tabキーで階層を下げることができます。

テンプレートの構成例(テキストウィンドウ入力例):

■ 【ここに課題・テーマを記入】

● 【第一階層の要素A】

・【第二階層の要素A-1】

・【第二階層の要素A-2】

● 【第一階層の要素B】

・【第二階層の要素B-1】

・【第二階層の要素B-2】

- 【第三階層の要素B-2-1】

● 【第一階層の要素C】

このようにテキストを入力するだけで、右側のスライドに自動的に図が描画されます。「SmartArtのデザイン」タブから、色やスタイルを自由に変更することも可能です。

Excel用テンプレート

Excelでは、セルの階層構造を利用してロジックツリーを表現します。視覚的な図にはなりませんが、情報の整理や数値管理には非常に便利です。

作成手順:

- A列にツリーの頂点となるテーマを入力します。

- B列以降に、分解した要素を入力していきます。一つの要素をさらに分解する場合は、その下の行の、一つ右の列に入力します。

- インデントや罫線、セルの塗りつぶしなどを活用すると、階層構造がより分かりやすくなります。

テンプレートの構成例:

| 階層1 | 階層2 | 階層3 | 階層4 | 備考/データ |

| :— | :— | :— | :— | :— |

| WebサイトのCVR改善 | | | | 【テーマ】 |

| | ランディングページ改善 | | | |

| | | キャッチコピー変更 | テストA/B案作成 | 担当:鈴木 |

| | | CTAボタンの最適化 | 色・文言のテスト | 期限:MM/DD |

| | | 導入事例の追加 | | |

| | 入力フォーム改善(EFO)| | | |

| | | 入力項目の削減 | 必須項目を5つに | |

| | | 住所自動入力機能の実装 | | |

| | | エラー表示の最適化 | | |

この形式は、各要素に担当者や期限、関連データといった付加情報を紐づけやすいのが大きなメリットです。プロジェクト管理のWBS(Work Breakdown Structure)としても応用できます。

Googleスライド用テンプレート

Googleスライドでの作成方法は、基本的にPowerPointと同じです。図形描画機能や、テンプレートを活用します。

作成手順:

- Googleスライドを開き、「挿入」メニューから「図形描画」→「新規」を選択します。

- 図形描画の編集画面で、「図形」ツールから長方形などを選び、テキストボックスとして配置します。

- 「線」ツールや「矢印」ツールを使って、各ボックスを繋ぎ、階層構造を作ります。

- 完成したら「保存して閉じる」をクリックすると、スライドに図が挿入されます。

あるいは、PowerPointのSmartArtのように、直接「挿入」メニューから「図」→「階層構造」を選択し、好みのテンプレートを選ぶ方法もあります。

テンプレートの構成例(図形描画でのイメージ):

シンプルに「テーマ」「要素A」「要素B」といったテキストが入ったボックスを線で繋いだものです。Googleスライドの強みは、URLを共有するだけで簡単にチームメンバーと共同編集できる点です。リアルタイムで複数人がアクセスし、同時にツリーを構築していくワークショップなどに非常に便利です。

これらのテンプレートはあくまで出発点です。大切なのは、ツールに縛られるのではなく、自分の思考を整理するという目的を達成することです。まずは最も使いやすいと感じるツールで、身近なテーマについてロジックツリーを作成する練習を始めてみましょう。

ロジックツリーとあわせて活用したいフレームワーク

ロジックツリーは単体でも非常に強力なツールですが、他の思考フレームワークと組み合わせることで、その効果をさらに高めることができます。思考のフェーズや目的に応じて適切なフレームワークを使い分ける、あるいは連携させることで、より多角的で深い分析や、説得力のあるコミュニケーションが可能になります。ここでは、ロジックツリーと特に相性の良い2つのフレームワーク、「ピラミッドストラクチャー」と「イシューツリー」を紹介します。

ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーは、主張(結論)を頂点に置き、その根拠を複数の階層で論理的に構成していくフレームワークです。主に、分析結果を誰かに伝え、説得し、納得してもらうための「コミュニケーション」の場面で用いられます。

ロジックツリーとの違いと連携

- 思考の方向性:

- ロジックツリー: 分解・発散の思考。一つのテーマを「なぜ?」「どうやって?」と問いながら細かく分解していく。答えを探すためのツール。

- ピラミッドストラクチャー: 統合・収束の思考。先に伝えたい結論があり、それを「なぜなら(Why so?)」という問いで根拠を固めていく。答えを伝えるためのツール。

- 連携方法:

ロジックツリーで分析・分解して見つけ出した結論や解決策を、ピラミッドストラクチャーを使って報告書やプレゼンテーション資料にまとめるという流れが非常に効果的です。

具体例:

- 【分析フェーズ:ロジックツリー】

Whyツリーを使って「ECサイトの売上減少」の原因を分析した結果、「リピート顧客向けのメルマガ開封率の低下が、リピート購入の減少に繋がり、全体の売上を押し下げている」という根本原因を特定したとします。 - 【報告フェーズ:ピラミッドストラクチャー】

この分析結果を上司に報告する際に、ピラミッドストラクチャーを構築します。- 頂点(メインメッセージ): 「ECサイトの売上を回復させるために、リピート顧客向けメルマガのコンテンツを抜本的に見直すべきです。」

- 第一階層の根拠(So What? / Why So?):

- 根拠①: 売上減少の主因は、リピート顧客の購入額減少にある。(データA)

- 根拠②: リピート購入額減少の背景には、メルマガ経由のアクセス数低下がある。(データB)

- 根拠③: メルマガのアクセス数低下は、開封率の悪化が原因である。(データC)

- 第二階層の根拠(具体例や詳細データ):

- 根拠①-1: 新規顧客の売上は前年比で増加しているが、リピート顧客の売上は30%減少している。

- …というように、各根拠をさらに具体的なデータで補強します。

このように、ロジックツリーで得たインサイトをピラミッドストラクチャーで再構成することで、聞き手はまず結論から理解し、その後に続く根拠をスムーズに受け入れることができます。論理的で説得力のあるコミュニケーションを実現するための強力な組み合わせです。

イシューツリー

イシューツリーは、ロジックツリーと非常によく似たフレームワークですが、その出発点が異なります。ロジックツリーが「テーマ」や「問題」から始まるのに対し、イシューツリーは「イシュー(Issue)」から始まります。

イシューとは、単なる問題ではなく、「今、白黒つけるべき本質的な論点・問い」を指します。イシューツリーは、このイシューに答えるために、どのようなサブイシュー(小さな問い)を検証すれば良いのかをツリー状に分解していく思考法です。

ロジックツリーとの違いと使い分け

- 思考の型:

- ロジックツリー: 網羅的な思考。MECEを重視し、考えられる選択肢や原因を幅広く洗い出す。

- イシューツリー: 仮説主導型の思考。「答えを出すべき問いは何か?」を起点とし、その問いに答えられる論点だけに絞って分解していく。

- 使い分け:

- ロジックツリーが有効な場面: 問題の全体像がまだ見えていない初期段階。論点を網羅的に洗い出したいとき。

- イシューツリーが有効な場面: 解くべき問題の本質がある程度見えている段階。限られた時間の中で、最も重要な論点に絞って深く分析したいとき。

具体例:

「当社の主力製品Aは、今後も事業の柱として投資を続けるべきか?」というイシュー(問い)を設定したとします。

このイシューに答えるためのイシューツリーは、以下のように分解できます。

- メインイシュー: 主力製品Aは、今後も事業の柱として投資を続けるべきか?

- サブイシュー1: 製品Aが展開する市場は、今後も魅力的か?

- 市場規模と成長性は十分か?

- 収益性は今後も維持できるか?

- サブイシュー2: 製品Aは、その市場で勝ち続けられるか?

- 競合に対する優位性はあるか?

- 顧客からの支持は得られているか?

- サブイシュー1: 製品Aが展開する市場は、今後も魅力的か?

このように、イシューツリーでは、分解された要素がすべて「Yes/No」で答えられる「問い」の形になります。そして、これらのサブイシューに答えるための分析・調査を行うことで、最終的にメインイシューに対する結論を導き出します。

ロジックツリーで全体像を把握した後に、最も重要だと思われる領域についてイシューツリーで深掘りするなど、両者を組み合わせることで、分析の網羅性とスピードを両立させることが可能です。

まとめ

本記事では、論理的思考の強力なフレームワークである「ロジックツリー」について、その基本概念からメリット、種類、そして具体的な作り方の5ステップまで、幅広く解説しました。

ロジックツリーとは、複雑な問題を構成要素に分解し、ツリー状に構造化することで、問題の全体像を把握し、根本原因の特定や具体的な解決策の立案を支援する思考ツールです。

ロジックツリーを活用することで、以下の3つの大きなメリットが得られます。

- 課題の全体像を網羅的に把握できる

- 根本的な原因や具体的な解決策を発見できる

- メンバー間で思考のプロセスを共有できる

また、目的に応じて「Whatツリー」「Whyツリー」「Howツリー」「KPIツリー」という4つの種類を使い分けることが重要です。

ロジックツリーの作成は、以下の5つのステップで進めます。

- ステップ1:課題・テーマを設定する

- ステップ2:MECEを意識して要素を分解する

- ステップ3:分解した要素をさらに深掘りする

- ステップ4:事実に基づいて内容を検証する

- ステップ5:ツリーを完成させ、次の行動を明確にする

そして、その精度を高めるためには、「MECEの徹底」「事実ベースの思考」「階層の統一」「具体的な言葉の使用」「仮説思考」といったコツを意識することが不可欠です。

ロジックツリーは、一度作り方を覚えてしまえば、原因究明、目標達成計画の策定、複雑な問題の整理など、あらゆるビジネスシーンで応用が可能です。それは、あなたの頭の中にある漠然とした思考を整理し、他者と共有可能な「論理」へと変換するプロセスそのものです。

この記事で紹介したツールやテンプレートも参考にしながら、まずは身近な課題で簡単なWhyツリーやHowツリーを作成することから始めてみてはいかがでしょうか。小さな成功体験を積み重ねることで、ロジックツリーはあなたにとって、仕事に欠かせない強力な武器となるはずです。