Webサイトからの集客を最大化し、ビジネスを成長させる上で、今や「SEO対策」は避けて通れない重要なマーケティング手法となりました。しかし、「SEOって何から始めればいいの?」「専門的で難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SEO対策の基本的な考え方から、自分で実践できる具体的な35の施策、便利なツール、そして避けるべき注意点まで、網羅的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、専門用語は分かりやすく説明し、具体的な手順をステップバイステップで紹介します。

この記事を最後まで読めば、SEO対策の全体像を掴み、明日から自社サイトの改善に取り組むための具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

目次

SEO対策とは

まずはじめに、SEO対策の基本的な概念と、その重要性、そして検索順位が決定される仕組みについて深く理解していきましょう。これらの基礎知識は、今後の具体的な施策を進める上での土台となります。

SEO対策の基本的な意味

SEO対策とは、「Search Engine Optimization」の略語で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。具体的には、GoogleやYahoo!といった検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、自社のWebサイトやページを検索結果の上位に表示させるための一連の施策を指します。

多くの人は、何かを知りたいとき、どこかへ行きたいとき、何かを購入したいときに検索エンジンを利用します。その検索結果の1ページ目、特に上位に表示されるサイトほど、多くのユーザーの目に留まり、クリックされる可能性が高まります。

SEO対策は、単に検索エンジンのアルゴリズムをハックするような小手先のテクニックではありません。その本質は、「ユーザーの検索意図を深く理解し、そのニーズに対して最も価値のある情報や解決策を、分かりやすく提供すること」そして、「そのコンテンツの価値を検索エンジンに正しく認識してもらうこと」にあります。つまり、ユーザーと検索エンジンの両方にとって有益なサイトを構築していく、地道で継続的な改善活動こそがSEO対策なのです。

SEO対策が重要視される理由

現代のデジタルマーケティングにおいて、なぜこれほどまでにSEO対策が重要視されているのでしょうか。その理由は多岐にわたりますが、主に以下の4つの点が挙げられます。

- 圧倒的なユーザー数と能動的な情報収集:

総務省の調査によると、2022年時点で個人のインターネット利用率は84.9%に達しており、多くの人々が日常的にインターネットを利用しています。その中でも検索エンジンは、ユーザーが自らの意思で「知りたい」「解決したい」という能動的な目的を持って利用するツールです。そのため、検索結果の上位に表示されることは、購入意欲や関心度の高い潜在顧客に直接アプローチできる強力な機会となります。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書) - 広告費に依存しない資産性の高い集客チャネル:

リスティング広告などのWeb広告は、費用をかければ即効性のある集客が期待できますが、広告費を止めると同時に流入もゼロになります。一方、SEO対策によって上位表示されたコンテンツは、広告費をかけずとも24時間365日、継続的に集客し続けることができます。一度構築した優良なコンテンツは、企業の「資産」として長期的に機能するため、費用対効果が非常に高い施策と言えます。 - ブランディング効果と信頼性の向上:

ユーザーは、広告枠よりもオーガニック検索(自然検索)の結果を信頼する傾向にあります。特定分野のキーワードで常に上位に表示されるサイトは、その分野の「専門家」や「権威」として認識されやすくなります。これにより、企業やサービスのブランドイメージが向上し、ユーザーからの信頼獲得に繋がります。 - 多様なマーケティング施策との相乗効果:

SEO対策は単独で機能するだけでなく、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング、メールマーケティングなど、他の施策とも密接に関連し、相乗効果を生み出します。例えば、SEOを意識して作成した質の高いコンテンツをSNSで拡散することで、新たな被リンクやサイテーション(言及)を獲得し、SEO評価を高めることができます。

これらの理由から、SEO対策は中長期的な視点でビジネスを成長させるために不可欠な戦略的投資として位置づけられています。

検索エンジンが順位を決める仕組み

SEO対策を効果的に進めるためには、検索エンジンがどのようにしてWebページの順位を決定しているのか、その基本的な仕組みを理解しておく必要があります。このプロセスは、大きく分けて「クローリング」「インデックス」「ランキング」の3つのステップで構成されています。

クローリング

クローリングとは、検索エンジンが「クローラー」または「スパイダー」と呼ばれる自動化されたプログラムを使い、世界中のWebサイトを巡回して情報を収集するプロセスです。クローラーは、既存のページにあるリンクをたどり、新しいページや更新されたページを発見します。

このクローリングを効率的に促すためには、クローラーがサイト内を巡回しやすい構造(クローラビリティ)にしておくことが重要です。具体的には、後述する「XMLサイトマップ」を送信したり、サイト内のページ同士を適切にリンクで繋ぐ「内部リンク」を整備したりすることが有効です。

インデックス

インデックスとは、クローラーが収集したWebページの情報を、検索エンジンが理解しやすいように整理し、巨大なデータベースに登録するプロセスです。このデータベースに登録されて初めて、そのページは検索結果に表示される候補となります。

検索エンジンは、ページ内のテキストコンテンツはもちろん、画像や動画の内容、HTMLタグ(titleタグ、hタグなど)を解析し、「このページは何について書かれているのか」を判断します。適切にインデックスされるためには、検索エンジンが内容を理解しやすいように、HTML構造を正しく記述することが重要です。逆に、会員専用ページなど、検索結果に表示させたくないページは、「noindex」というメタタグを設定することでインデックスを拒否できます。

ランキング

ランキングとは、ユーザーが入力した検索キーワード(クエリ)に対して、インデックスされたデータベースの中から最も関連性が高く、ユーザーにとって有益だと判断されたページを順位付けして表示するプロセスです。

Googleは、この順位決定のために200以上もの要因(ランキングシグナル)をアルゴリズムに組み込んでいると言われています。その要因には、コンテンツの質や専門性、キーワードとの関連性、サイトの信頼性、ページの表示速度、モバイル端末での見やすさ、外部サイトからの評価(被リンク)など、非常に多くの要素が含まれます。

SEO対策とは、これら「クローリング」「インデックス」「ランキング」の各段階で、自社のWebサイトが検索エンジンから正しく、かつ高く評価されるように最適化していく作業の総称なのです。

SEO対策のメリットとデメリット

SEO対策に取り組む前に、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことは非常に重要です。以下の表で両者を比較してみましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ① 広告費をかけずに継続的な集客が可能 | ① 効果が出るまでに時間がかかる |

| ② 資産としてコンテンツが蓄積される | ② 上位表示の確実な保証はない |

| ③ 潜在顧客への高い訴求力 | ③ アルゴリズム変動による順位下落のリスク |

| ④ ブランディングと信頼性の向上 | ④ 専門的な知識と継続的な労力が必要 |

メリット

- ① 広告費をかけずに継続的な集客が可能: SEO対策の最大のメリットは、一度上位表示を達成すれば、広告費をかけなくても安定した集客が見込める点です。これにより、広告予算を削減したり、他のマーケティング活動に再投資したりできます。

- ② 資産としてコンテンツが蓄積される: ユーザーの役に立つ質の高いコンテンツは、時間が経っても価値が下がりにくく、企業の「デジタル資産」となります。コンテンツが増えれば増えるほど、サイト全体の評価が高まり、様々なキーワードでの流入が期待できます。

- ③ 潜在顧客への高い訴求力: 検索という行動は、ユーザーが何らかの課題やニーズを抱えている証拠です。そのタイミングで的確な情報を提供できれば、非常に高い確率で自社の製品やサービスに関心を持ってもらえます。

- ④ ブランディングと信頼性の向上: 特定のキーワードで常に上位に表示されることで、「この分野ならこの会社」という専門家としてのポジションを確立できます。これは、ユーザーからの信頼獲得に直結し、ブランド価値を高めます。

デメリット

- ① 効果が出るまでに時間がかかる: SEO対策は、施策を開始してから効果が表れるまでに、一般的に3ヶ月から1年程度の時間が必要です。即効性を求める場合には不向きな施策と言えます。

- ② 上位表示の確実な保証はない: 検索順位はGoogleのアルゴリズムによって決定されるため、「絶対に1位になれる」という保証は誰にもできません。競合サイトの動向にも左右されるため、常に不確実性が伴います。

- ③ アルゴリズム変動による順位下落のリスク: Googleは、ユーザーの利便性向上のため、年に数回、検索アルゴリズムの大きなアップデート(コアアップデート)を実施します。この影響で、昨日まで1位だったページの順位が、ある日突然大きく下落するリスクが常に存在します。

- ④ 専門的な知識と継続的な労力が必要: 効果的なSEO対策を実施するには、キーワード選定、コンテンツ作成、テクニカルな設定など、幅広い知識が求められます。また、一度施策を行って終わりではなく、効果測定と改善を継続的に行う必要があります。

これらのメリット・デメリットを理解した上で、SEO対策は短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点で腰を据えて取り組むべき戦略であると認識することが成功への第一歩となります。

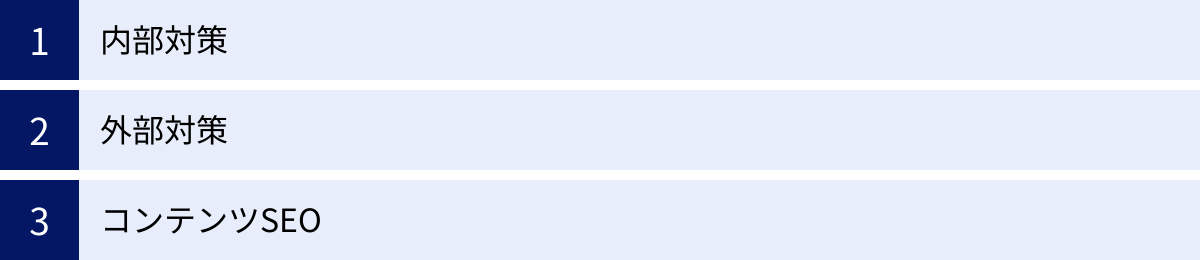

SEO対策の主要な3つの種類

SEO対策と一言で言っても、その施策内容は多岐にわたります。これらは大きく分けて「内部対策」「外部対策」「コンテンツSEO」の3つの種類に分類できます。これら3つは独立しているわけではなく、互いに密接に関連し合っており、三位一体で取り組むことで最大の効果を発揮します。

① 内部対策

内部対策とは、Webサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンにコンテンツの内容を正しく、かつ効率的に伝わるようにするための施策です。家を建てる際の「設計」や「基礎工事」に例えられます。どれだけ素晴らしい家具(コンテンツ)を置いても、家そのものの構造がしっかりしていなければ、人は快適に過ごせませんし、評価もされません。

内部対策の主な目的は、「クローラビリティ(クローラーの巡回しやすさ)」と「インデクサビリティ(インデックスのされやすさ)」の向上です。クローラーがサイト内のすべてのページをスムーズに発見し、その内容を正確に理解できるように土台を整えることが重要です。

具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- titleタグ、meta description、hタグの最適化: 各ページの内容を的確に要約し、検索エンジンとユーザーに伝える。

- 内部リンクの最適化: 関連性の高いページ同士をリンクで繋ぎ、サイト内の回遊性を高めるとともに、重要なページに評価を集中させる。

- XMLサイトマップの作成・送信: サイト内の全ページのURLリストを検索エンジンに伝え、クローリングを促進する。

- パンくずリストの設置: サイト内でのユーザーの現在地を分かりやすく示し、利便性を向上させる。

- URLの正規化:

wwwの有無やindex.htmlの有無などでURLが分散してしまう「重複コンテンツ」問題を解消し、評価を一つに統一する。 - 表示速度の改善: ページの読み込み速度を高速化し、ユーザーの離脱を防ぐ。

- モバイルフレンドリー対応: スマートフォンなどのモバイル端末でサイトが快適に閲覧できるように、レスポンシブデザインなどを導入する。

- robots.txtの設定: クローラーに巡回してほしくないページ(例:管理画面)へのアクセスを制御する。

- 構造化データの実装: ページの内容(例:FAQ、レビュー、レシピなど)を検索エンジンがより深く理解できる形式で記述し、リッチリザルトでの表示を狙う。

これらの内部対策は、一度設定すれば完了するものも多いですが、サイトの成長に合わせて定期的な見直しが必要です。技術的な要素が強いことから「テクニカルSEO」とほぼ同義で語られることも多く、Webサイトの健全な基盤を築く上で不可欠な対策です。

② 外部対策

外部対策とは、主に他のWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンクまたはバックリンク)を獲得することで、サイトの権威性や信頼性を高めるための施策です。被リンクは、検索エンジンから見ると「第三者からの推薦状」や「人気投票の1票」のようなものであり、その質と量が検索順位に大きな影響を与えます。

しかし、ここで最も重要なのは「リンクの質」です。ひと昔前は、とにかく大量のリンクがあれば順位が上がる時代もありましたが、現在のGoogleはリンクの質を非常に厳しく評価します。

質の高い被リンクとは、以下のようなリンクを指します。

- 関連性の高いサイトからのリンク: 自社サイトのテーマと関連する分野のサイトからのリンクは高く評価されます。

- 権威性のあるサイトからのリンク: 公的機関、大手メディア、業界で有名な専門サイトなど、信頼性の高いサイトからのリンクは非常に価値があります。

- ユーザーのクリックが期待できる自然なリンク: コンテンツの流れの中で、自然な形で紹介され、ユーザーが「もっと知りたい」と思ってクリックするようなリンクは理想的です。

逆に、以下のような低品質なリンク(スパムリンク)は、ペナルティの対象となり、サイトの評価を著しく下げる危険性があります。

- 金銭で売買されたリンク

- プログラムで自動生成されたリンク

- 自作自演のサテライトサイトからのリンク

- 海外のスパムサイトからのリンク

現在の外部対策の主流は、リンクを人為的に作り出す「リンクビルディング」ではなく、「良質なコンテンツを作成した結果として、自然にリンクが集まる(リンクアーニング)」という考え方です。ユーザーにとって本当に価値があり、「他の人にも紹介したい」と思わせるような独自のコンテンツ(例:独自調査のデータ、詳細な分析レポート、便利なツールなど)を作成し、それを広く認知してもらう活動が中心となります。SNSでの情報発信やプレスリリースの配信なども、間接的に被リンク獲得に繋がる有効な手段です。

③ コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に合致した、質の高いオリジナルなコンテンツを継続的に作成・発信することで、検索エンジンからの流入を積み上げていくマーケティング手法です。前述の内部対策が「サイトの土台作り」、外部対策が「外部からの評価獲得」だとすれば、コンテンツSEOは「サイトの最も中核となる価値そのものを作る活動」と言えます。

現代のSEOにおいて、このコンテンツSEOが最も重要視されています。なぜなら、Googleが一貫して掲げている理念が「ユーザーファースト」であり、ユーザーが満足するコンテンツを最も高く評価するからです。

コンテンツSEOのプロセスは、大きく以下のサイクルで構成されます。

- キーワード選定: 自社のターゲットユーザーがどのようなキーワードで検索するかを調査し、対策するキーワードを決定します。

- 検索意図の分析: 選定したキーワードの裏にある、ユーザーの「本当に知りたいこと」や「解決したい課題」を深く掘り下げます。

- コンテンツ企画・構成作成: 検索意図を満たすために、どのような情報を、どのような順序で提供すればユーザーが最も満足するかを設計します。

- コンテンツ作成(ライティング): 設計に基づいて、専門性、網羅性、独自性を兼ね備えた分かりやすい文章を作成します。

- 公開と最適化: 作成したコンテンツを公開し、titleタグや見出しなどを最適化します。

- 効果測定とリライト: 公開後、順位や流入数を定期的にチェックし、パフォーマンスが低いコンテンツは、情報の追加や修正(リライト)を行って改善します。

このサイクルを継続的に回していくことで、サイト内に価値あるコンテンツが蓄積され、様々なキーワードで検索結果に表示されるようになります。これにより、特定のキーワードだけでなく、幅広い層の潜在顧客にアプローチできるようになり、安定した集客基盤が築かれます。コンテンツSEOは、内部対策と外部対策の効果を最大化するためのエンジンであり、現代のSEO戦略の中心に位置づけられるべき重要な要素なのです。

SEO対策を始める前の3つの準備

具体的な施策に取り掛かる前に、戦略の方向性を定めるための準備が不可欠です。この準備段階を疎かにすると、時間と労力をかけた施策が無駄になってしまう可能性があります。ここでは、SEO対策を成功に導くための「3つの準備」について解説します。

① 目的とKPI(目標)を決める

まず最初に、「何のためにSEO対策を行うのか」という目的を明確に定義します。目的が曖昧なままでは、施策の優先順位がつけられず、効果測定もできません。SEO対策の目的は、ビジネスのゴールと直結しているべきです。

例えば、以下のような目的が考えられます。

- ECサイト: 商品の売上向上

- BtoB企業サイト: 製品・サービスの問い合わせ件数、資料請求数の増加

- メディアサイト: サイトの広告収益(PV数)の最大化

- 店舗ビジネス: 来店予約数の増加

- 採用サイト: 応募者数の増加

- コーポレートサイト: 企業ブランディング、認知度向上

目的が定まったら、その達成度を測るための具体的な数値目標であるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。KPIは、漠然としたものではなく、具体的で測定可能な指標でなければなりません。

| 目的の例 | 設定すべきKPIの例 |

|---|---|

| 商品の売上向上 | ・オーガニック検索からの売上金額 ・オーガニック検索からの購入数(CV数) ・オーガニック検索からのコンバージョン率(CVR) |

| 問い合わせ件数の増加 | ・オーガニック検索からの問い合わせフォーム送信数 ・オーガニック検索からの電話問い合わせ数 |

| サイトのPV数最大化 | ・オーガニック検索からのセッション数 ・オーガニック検索からのPV数 ・対策キーワードの検索順位 |

KPIを設定する際は、「SMART」 と呼ばれるフレームワークを意識すると、より効果的な目標設定ができます。

- S (Specific): 具体的であるか?(例:「PV数を増やす」ではなく「オーガニック検索からのPV数を月間10万にする」)

- M (Measurable): 測定可能であるか?(例:「Googleアナリティクスで計測できる指標か?」)

- A (Achievable): 達成可能であるか?(例:「現状のリソースで実現可能な現実的な目標か?」)

- R (Relevant): 関連性があるか?(例:「そのKPIの達成が、最終的なビジネス目標に貢献するか?」)

- T (Time-bound): 期限が明確であるか?(例:「いつまでに達成するか?」→「6ヶ月後までに」)

最初に目的とKPIを明確にすることで、チーム全体の目線が合い、施策の成果を客観的に評価し、次の改善アクションに繋げることができます。

② ターゲットユーザーを明確にする

次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲットユーザーを具体的に定義します。すべてのユーザーを満足させようとすると、結果的に誰の心にも響かない、当たり障りのないコンテンツになってしまいます。ターゲットを絞り込むことで、メッセージがより深く刺さり、エンゲージメントの高いサイトを構築できます。

このターゲットユーザーを具体化する手法として「ペルソナ設定」が非常に有効です。ペルソナとは、自社の製品やサービスの典型的なユーザー像を、架空の人物として詳細に設定したものです。

ペルソナを設定する際には、以下のような項目を具体的に描いていきます。

- 基本情報:

- 氏名、年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、家族構成など

- 価値観・性格:

- ライフスタイル、趣味、興味関心、性格的特徴など

- 情報収集の行動:

- よく利用するデバイス(PC/スマホ)、よく見るWebサイトやSNS、情報収集のタイミングや頻度など

- 抱えている課題・ニーズ:

- 現在の悩みや不満、解決したい課題は何か?

- どのような状態を理想としているか?

- 自社の製品やサービスが、その課題解決にどう貢献できるか?

これらの情報は、憶測で決めるのではなく、既存顧客へのアンケートやインタビュー、アクセス解析データ、営業担当者からのヒアリングなどを基に、できるだけリアルな情報を集めて作成することが重要です。

ペルソナを明確にすることで、以下のようなメリットが生まれます。

- キーワード選定の精度が上がる: ペルソナが使いそうな具体的な言葉でキーワードを考えられるようになる。

- コンテンツの方向性が定まる: ペルソナの知識レベルや興味に合わせて、コンテンツの切り口やトーン&マナーを決定できる。

- ユーザーの心に響く表現ができる: ペルソナの悩みに共感し、解決策を提示する形で、説得力のあるコンテンツを作成できる。

SEO対策は技術的な側面も重要ですが、その根底にあるのは「特定の誰か(ペルソナ)とのコミュニケーション」です。この準備を丁寧に行うことが、成果を大きく左右します。

③ サイトの現状を分析する

目的とターゲットが明確になったら、次はいよいよ自社サイトの現状を客観的に把握します。現状を知らずして、適切な改善計画は立てられません。分析には、主にGoogleが無料で提供しているツール「Googleアナリティクス」と「Googleサーチコンソール」を活用します。

1. Googleアナリティクスでの分析

Googleアナリティクスでは、サイトに訪れたユーザーの行動を詳細に分析できます。特に以下の点を確認しましょう。

- 集客チャネルの状況: 全体のアクセスのうち、オーガニック検索(Organic Search)からの流入がどのくらいの割合を占めているか。

- ランディングページの分析: オーガニック検索からユーザーが最初に訪れているページはどこか。どのページが集客に貢献しているかを把握する。

- ユーザー属性: サイト訪問者の年齢、性別、地域などのデモグラフィックデータを確認し、想定しているペルソナと乖離がないかを見る。

- コンバージョン状況: 設定したKPI(問い合わせ、購入など)が、どのページから、どのくらい発生しているかを確認する。

2. Googleサーチコンソールでの分析

Googleサーチコンソールは、検索エンジン側から見たサイトの状態を把握できるツールです。

- 検索パフォーマンス: どのようなキーワードで、どのくらい表示され(表示回数)、クリックされているか(クリック数)。各キーワードの平均掲載順位やクリック率(CTR)も確認する。ここに、自社がまだ気づいていない有望なキーワードのヒントが隠されていることもあります。

- インデックス状況: サイト内のページが正しくGoogleにインデックスされているか。エラーが発生しているページがないかを確認する。「カバレッジ」レポートで詳細をチェックできます。

- モバイルユーザビリティ: モバイルフレンドリーに問題があるページがないかを確認する。

- 被リンク状況: どのようなサイトからリンクが張られているかを確認する。

3. 競合サイトの分析

自社サイトだけでなく、対策したいキーワードで既に上位表示されている競合サイトの分析も重要です。

- 上位表示されているコンテンツの内容: どのような情報が網羅されているか、どのような切り口で書かれているか、コンテンツの形式(テキスト、動画、図解など)は何かを分析する。

- サイト構造: どのようなカテゴリー分けになっているか、内部リンクはどのように張られているかを参考にする。

- 被リンクの状況: どのようなサイトから被リンクを獲得しているかを専用ツール(後述)で調査し、自社が獲得すべきリンクの方向性を探る。

これらの現状分析を通じて、自社サイトの「強み」と「弱み」、そして「改善すべき課題」を具体的に洗い出すことができます。この分析結果が、次のステップである具体的なSEO施策の計画立案における、羅針盤の役割を果たします。

自分でできるSEO対策のやり方6ステップ

ここからは、いよいよSEO対策の具体的な実践方法を6つのステップに分けて解説します。これらのステップを一つひとつ着実に実行していくことが、成果への近道です。

① キーワードを選定する

SEO対策の成功は、適切なキーワードを選定できるかどうかに大きく左右されます。どれだけ素晴らしいコンテンツを作成しても、誰も検索しないキーワードで対策していては、アクセスは集まりません。

ユーザーの検索意図を理解する

キーワード選定において最も重要なのは、そのキーワードを入力するユーザーが「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という背景(検索意図)を深く理解することです。検索意図は、大きく4つのタイプに分類されます。

| 検索意図の種類 | 概要 | キーワードの例 |

|---|---|---|

| Informational(情報収集型) | 何かを知りたい、学びたい、方法を知りたい | 「SEO対策 やり方」「豚肉 レシピ」「東京 観光 おすすめ」 |

| Navigational(案内型) | 特定のサイトや場所に行きたい | 「YouTube」「Amazon」「渋谷駅 地図」 |

| Transactional(取引型) | 何かを購入したい、契約したい、申し込みたい | 「iPhone15 購入」「SEO対策 会社」「ホテル 予約」 |

| Commercial(商業調査型) | 購入を検討しており、比較・調査している | 「SEOツール 比較」「一眼レフ おすすめ 初心者」 |

自社が提供するサービスやコンテンツが、どの検索意図に応えるものなのかを明確にし、それに合致したキーワードを選ぶことが重要です。

対策キーワードの種類を知る

キーワードは、その検索ボリューム(月間検索回数)や具体性によって、主に3つの種類に分けられます。

- ビッグキーワード: 検索ボリュームが非常に多く、1語で構成されることが多い単語。(例: 「SEO」「マーケティング」)

- 特徴: 多くの流入が見込めるが、競合が非常に強く、上位表示の難易度が極めて高い。検索意トが曖昧なことが多い。

- ミドルキーワード: ビッグキーワードに別の単語を組み合わせた、2語程度のキーワード。(例: 「SEO対策 やり方」「コンテンツマーケティング 事例」)

- 特徴: ビッグキーワードより検索意図が具体的で、競合性もやや下がる。SEO対策の主戦場となることが多い。

- ロングテールキーワード: 3語以上の組み合わせで、より具体的で検索意図が明確なキーワード。(例: 「SEO対策 自分で やり方 初心者」「BtoB コンテンツマーケティング 始め方」)

- 特徴: 検索ボリュームは少ないが、競合が少なく上位表示しやすい。ユーザーの悩みや目的が明確なため、コンバージョンに繋がりやすい。SEO対策を始めたばかりのサイトは、まずロングテールキーワードから狙うのが定石です。

キーワード選定の具体的な手順

- キーワード候補の洗い出し:

- 自社のサービスやペルソナを基に、考えられるキーワードをブレインストーミングします。

- 「Googleキーワードプランナー」などのツールを使い、軸となるキーワード(シードキーワード)から関連キーワードの候補を大量に抽出します。

- 競合サイトがどのようなキーワードで流入を獲得しているかを、AhrefsやSEMrushなどのツールで調査します。

- 検索ボリュームと競合性の調査:

- 洗い出したキーワード候補の月間検索ボリュームを調べます。ボリュームが「0」のキーワードは、対策しても意味がありません。

- 同時に、そのキーワードで上位表示を狙う際の競合の強さ(難易度)を分析します。ツールの難易度スコアを参考にしたり、実際に検索して上位サイトの権威性(ドメインパワー)やコンテンツの質を確認したりします。

- 検索意図との関連性を確認:

- 選んだキーワードが、自社のビジネス目的や提供できる価値と合致しているかを確認します。例えば、高価な専門ツールを販売している企業が「無料 ツール」というキーワードで上位表示しても、売上には繋がりません。

- 対策キーワードのグルーピングと優先順位付け:

- 似たような検索意図を持つキーワードをグループ化します。1つのページで対策できるキーワード群をまとめます。

- 「検索ボリューム」「競合性」「ビジネスへの貢献度」の3つの軸で評価し、どのキーワード(群)から優先的に対策していくかを決定します。

このプロセスを通じて、戦略的かつ効果的なキーワードリストを作成することが、コンテンツ作成の成功の礎となります。

② 検索意図を満たすコンテンツを作成する

キーワードが決まったら、次はそのキーワードの検索意図を完全に満たす、質の高いコンテンツを作成するフェーズです。ここでは、ユーザーと検索エンジンの両方から高く評価されるコンテンツ作りのポイントを解説します。

クリックされやすい記事タイトルの付け方

タイトルは、検索結果画面でユーザーが最初に目にする情報であり、クリック率(CTR)を大きく左右する非常に重要な要素です。以下のポイントを意識して作成しましょう。

- 対策キーワードを必ず含める(特に前半に): 最も重要なキーワードは、できるだけタイトルの先頭に近い位置に配置します。

- 32文字以内に収める: PCの検索結果で省略されずに表示される文字数はおおよそ32文字前後です。スマートフォンではさらに長くなる傾向がありますが、まずは32文字を目安に重要な情報を詰め込むのが基本です。

- 具体的な数字を入れる: 「5つの方法」「3つのステップ」のように具体的な数字を入れると、内容が整理されている印象を与え、ユーザーの興味を引きます。

- ユーザーの利益(ベネフィット)を示す: 「〜ができる」「〜を解決する」のように、その記事を読むことでユーザーが得られるメリットを明確に伝えます。

- クリックしたくなる魅力的な言葉を使う: 「完全ガイド」「初心者向け」「徹底解説」「〜とは?」など、ターゲットユーザーのレベルや興味に合わせた言葉を選びます。

論理的で分かりやすい見出し構成の作り方

見出し(h2, h3, h4…)は、コンテンツの骨格であり、目次のような役割を果たします。ユーザーは見出しを流し読みして、自分に必要な情報があるかを判断します。

- 上位サイトの分析: 対策キーワードで検索し、上位10サイトがどのような見出し構成になっているかを分析します。これにより、ユーザーが求めている情報の「最大公約数」が見えてきます。

- 網羅性を意識する: 上位サイトで共通して語られているトピックは、ユーザーの関心が高い証拠です。これらのトピックは必ず含めるようにします。

- 論理的な順序で並べる: 「概要→詳細→具体例→注意点→まとめ」のように、ユーザーが自然に理解できる論理的な流れを意識して見出しを配置します。

- 見出しにもキーワードを含める: h2やh3見出しにも、関連キーワードを不自然にならない範囲で含めると、トピックの関連性が高まります。

質の高い見出し構成は、ユーザーの離脱を防ぎ、コンテンツ全体の読了率を高める上で極めて重要です。

質の高い本文を書くためのポイント

- 結論から書く(PREP法): 各見出しの冒頭で、まず結論(Point)を述べ、次にその理由(Reason)、具体例(Example)、そして再度結論(Point)で締めくくる「PREP法」を意識すると、非常に分かりやすい文章になります。

- 専門用語は避けるか、解説を入れる: ターゲットユーザーの知識レベルを想定し、専門用語を多用しないように心がけます。必要な場合は、必ず平易な言葉で解説を加えましょう。

- 一文を短く、簡潔に: 長い文章は読みにくく、読者の集中力を削ぎます。一文は60文字以内を目安に、シンプルで分かりやすい表現を使いましょう。

- 箇条書き、図、表を活用する: 複数の項目を列挙する場合や、複雑な情報を整理する場合は、積極的に箇条書きや図、表を使い、視覚的に分かりやすくする工夫が有効です。

Googleが評価するE-E-A-Tを意識する

E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツの品質を評価するための重要な指標で、以下の4つの頭文字を取ったものです。

- Experience(経験): コンテンツの作成者が、そのトピックについて実体験に基づいているか。

- Expertise(専門性): コンテンツの作成者が、そのトピックについて深い知識やスキルを持っているか。

- Authoritativeness(権威性): その分野において、作成者やサイトが第一人者として広く認知されているか。

- Trustworthiness(信頼性): サイトやコンテンツが正直で、正確で、信頼できるか。

特に、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、人々の幸福、健康、経済的安定、安全に影響を与える可能性のあるトピック(医療、金融、法律など)では、E-E-A-Tが極めて重視されます。

E-E-A-Tを高めるためには、以下のような取り組みが有効です。

- 誰が書いたかを明記する(著者情報): 監修者や著者のプロフィール、専門資格、実績などを明記する。

- 一次情報を引用する: 公的機関の統計データや、信頼できる研究機関の論文などを引用し、参照元を明記する。

- 独自の経験や事例を盛り込む: 実際に体験したことでしか書けない、オリジナリティのある情報を提供する。

オリジナリティのある情報を含める

上位サイトの情報をまとめるだけでは、ユーザーにとってもGoogleにとっても価値のあるコンテンツとは言えません。他にはない独自の付加価値を盛り込むことが、競合との差別化に繋がります。

- 独自の調査・分析結果: アンケート調査の結果や、自社データに基づく分析など。

- 専門家としての独自の視点や意見: 一般論に留まらない、深い洞察や未来予測。

- 分かりやすい図解やインフォグラフィック: 複雑な情報を、自社で作成したオリジナルの図で分かりやすく解説する。

- 具体的なケーススタディ: 架空のシナリオを用いて、より具体的に理解を深める。

これらの要素を組み合わせ、ユーザーの検索意図を120%満たすような、網羅的かつ独自性の高いコンテンツを目指しましょう。

③ 内部対策を実施する

優れたコンテンツを作成しても、サイトの技術的な基盤が整っていなければ、その価値は検索エンジンに正しく伝わりません。ここでは、サイトの土台を固めるための基本的な内部対策を紹介します。

titleタグの最適化

titleタグは、検索結果のタイトルやブラウザのタブに表示されるテキストで、SEOにおいて最も重要な要素の一つです。前述の「クリックされやすい記事タイトルの付け方」のポイントに加え、各ページで必ずユニーク(固有)なタイトルを設定することが重要です。

meta descriptionの設定

meta descriptionは、検索結果のタイトル下に表示される、ページの要約文です。直接的なランキング要因ではありませんが、ユーザーがクリックするかどうかを判断する上で非常に重要な役割を果たします。120文字程度を目安に、ページの魅力を伝え、対策キーワードを含め、ユーザーにクリックを促すような文章を作成しましょう。

内部リンク構造の最適化

内部リンクとは、自社サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。適切に設置することで、以下のメリットがあります。

- ユーザーの回遊性向上: 関連するページへユーザーを誘導し、サイト内での滞在時間を延ばす。

- クローラビリティの向上: クローラーがサイト内のページを発見しやすくなる。

- 重要なページへの評価の伝達: サイト内の多くのページからリンクされているページは、Googleから「重要なページ」と認識されやすくなります(リンクジュースの伝達)。

「この記事を読んだ人へのおすすめ」といったレコメンド機能や、文脈に合わせたテキストリンク、そしてサイト内の階層構造を示す「パンくずリスト」の設置は、基本的な内部リンク対策として必須です。

URLの正規化

https://example.com と https://www.example.com のように、内容が同じであるにも関わらず複数のURLが存在する場合、検索エンジンからの評価が分散してしまいます。これを避けるため、canonicalタグを使って「このページはこちらのURLを正規(オリジナル)として評価してください」と検索エンジンに伝える設定が必要です。

画像の最適化(altタグ)

画像はコンテンツの理解を助けますが、検索エンジンは画像そのものを直接理解できません。altタグ(代替テキスト)に画像の内容を簡潔に記述することで、検索エンジンに画像の内容を伝えることができます。これは画像検索でのSEO効果に加え、視覚障害のあるユーザーがスクリーンリーダーでコンテンツを読み上げる際のアクセシビリティ向上にも繋がります。また、ページの表示速度を損なわないよう、画像のファイルサイズを適切に圧縮することも重要です。

サイトの表示速度を改善する

ページの表示速度は、ユーザー体験に直結する重要なランキング要因です。GoogleはCore Web Vitals(コアウェブバイタル)という指標(LCP, FID, CLS)を用いて、ページの表示速度や安定性を評価しています。改善策としては、以下が挙げられます。

- 画像の圧縮

- ブラウザキャッシュの活用

- 不要なJavaScriptやCSSの削除・遅延読み込み

- 高性能なサーバーへの移行

「PageSpeed Insights」などのツールで自サイトの速度を計測し、改善点を確認しましょう。

モバイルフレンドリーに対応する

現在、インターネットの利用はスマートフォンが主流です。Googleも、モバイル版のページを基準にインデックスやランキングを決定する「モバイルファーストインデックス」を全面的に導入しています。スマートフォンで閲覧した際に、文字が小さすぎたり、リンクが押しにくかったりするサイトは評価が下がります。レスポンシブWebデザインを採用し、どのデバイスでも最適な表示がされるように対応することが必須です。

④ 外部対策(被リンク獲得)を進める

外部対策、特に質の高い被リンクの獲得は、サイトの権威性を高める上で欠かせません。

質の高い被リンクの重要性

前述の通り、現代のSEOではリンクの「量」より「質」が重視されます。自社サイトと関連性が高く、信頼できる権威あるサイトから、自然な形で設置されたリンクは、検索順位に非常にポジティブな影響を与えます。逆に、低品質なサイトからのリンクや、意図的に購入したリンクはペナルティのリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。

自然に被リンクを獲得する方法

人為的なリンク構築ではなく、自然発生的なリンク獲得(リンクアーニング)を目指すのが現在の主流です。

- 唯一無二の高品質なコンテンツを作成する: 「これはすごい」「他の人にも教えたい」と自然に思わせるような、網羅的で独自性の高いコンテンツ(一次情報、詳細な分析、独自調査など)を作成することが、全ての基本です。

- インフォグラフィックやツールの公開: 複雑な情報を分かりやすくまとめたインフォグラフィックや、ユーザーの課題を解決する便利な無料ツールなどを公開すると、引用元としてリンクされやすくなります。

- プレスリリースの配信: 新サービスや独自調査の結果など、ニュース性のある情報をプレスリリースとして配信し、メディアに取り上げてもらうことで、質の高い被リンク獲得に繋がります。

- SNSでの情報発信: 作成したコンテンツをSNSで積極的に発信し、多くの人の目に触れる機会を増やすことで、サイテーション(言及)や被リンクに繋がる可能性が高まります。

良質な被リンクは、優れたコンテンツに対する「結果」として得られるものと捉え、地道な情報発信を続けることが重要です。

⑤ テクニカルSEOを設定する

テクニカルSEOは、内部対策の中でも特に技術的な側面が強い施策群です。サイトが検索エンジンに正しくクロール・インデックスされるための基盤を整えます。

XMLサイトマップの作成と送信

XMLサイトマップとは、サイト内に存在するページのURLをリスト化したファイルです。これをGoogleサーチコンソール経由で送信することで、クローラーにサイトの全体像を伝え、新しいページや更新されたページを迅速に発見してもらうことができます。

robots.txtの適切な設定

robots.txtは、クローラーのサイト内での動きを制御するためのファイルです。例えば、会員専用ページや管理画面、検索結果ページなど、クロールさせる必要のないページへのアクセスをブロックするために使用します。誤った設定をすると、重要なページがクロールされなくなる危険性があるため、慎重に設定する必要があります。

SSL化(HTTPS)への対応

SSL化とは、サイトの通信を暗号化すること(URLがhttp://からhttps://になる)です。ユーザーの個人情報を保護し、サイトのセキュリティを高めるために必須の対応です。GoogleもHTTPSをランキングシグナルの一つとして利用していることを公言しており、未対応の場合は早急な対応が求められます。

構造化データマークアップの実装

構造化データとは、ページ内の情報が何であるか(例:「これはレシピの名前」「これはレビューの評価点」など)を、検索エンジンが理解できる共通の語彙(スキーマ)で記述する手法です。適切に実装することで、検索結果に評価やFAQ、価格などが表示される「リッチリザルト」が表示されやすくなり、クリック率の向上が期待できます。

⑥ 効果測定と改善を繰り返す

SEO対策は「実行して終わり」ではありません。施策の効果を定期的に測定し、その結果に基づいて改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが成功の鍵です。

検索順位を定期的にチェックする

対策しているキーワードの検索順位を、専用の順位チェックツール(後述)を使って毎日または毎週定点観測します。順位の変動を追うことで、施策の効果やGoogleアルゴリズムの変動の影響をいち早く察知できます。

Googleアナリティクスでアクセスを分析する

定期的にGoogleアナリティクスを確認し、オーガニック検索からの流入数、セッション数、直帰率、コンバージョン数などのKPIをモニタリングします。どのページのパフォーマンスが良く、どのページに課題があるのかをデータに基づいて判断します。

Googleサーチコンソールでサイトの状態を把握する

Googleサーチコンソールは、SEO担当者にとっての健康診断ツールです。「検索パフォーマンス」レポートで、クリック数や表示回数、CTR、掲載順位の変化を確認し、ユーザーの検索行動のトレンドを掴みます。また、「カバレッジ」レポートでインデックスに関するエラーがないか、「セキュリティと手動による対策」でペナルティを受けていないかを定期的にチェックすることが重要です。

リライトでコンテンツの質を高める

分析の結果、順位が伸び悩んでいるページや、情報が古くなってしまったページは、積極的にリライト(加筆・修正)を行います。

- 情報の更新・追記: 最新の情報にアップデートし、不足している情報を追記して網羅性を高める。

- キーワードの見直し: 新たな関連キーワードを追加したり、検索意図に合わなくなった部分を修正したりする。

- 構成の改善: ユーザーがより理解しやすいように、見出しの順序を入れ替えたり、図解を追加したりする。

- タイトルやディスクリプションの再検討: CTRが低い場合は、より魅力的なものに修正する。

この継続的な改善プロセスこそが、長期的に安定した成果を生み出すための最も重要な活動と言えるでしょう。

SEO対策で役立つおすすめツール10選

SEO対策を効率的かつ効果的に進めるためには、専門ツールの活用が不可欠です。ここでは、多くのWeb担当者やSEO専門家が利用している代表的なツールを10個紹介します。

| ツール名 | 主な用途 | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ① Google Search Console | サイトの健康状態把握、検索パフォーマンス分析 | 無料 | SEO担当者必須。Googleからの視点でサイトの問題点や検索キーワードを把握できる。 |

| ② Google Analytics 4 (GA4) | アクセス解析、ユーザー行動分析 | 無料 | サイト訪問後のユーザー行動を詳細に分析。コンバージョン計測にも必須。 |

| ③ Googleキーワードプランナー | キーワード調査、検索ボリューム確認 | 無料 | Google広告のツールだが、キーワードの月間検索数や関連キーワードの調査に利用できる。 |

| ④ Googleトレンド | キーワードのトレンド・需要の推移分析 | 無料 | キーワードの検索需要が時間と共にどう変化しているか、季節性を把握できる。 |

| ⑤ PageSpeed Insights | サイトの表示速度計測、改善点の把握 | 無料 | Core Web Vitalsを含むサイトのパフォーマンスを測定し、具体的な改善点を提示してくれる。 |

| ⑥ Ahrefs(エイチレフス) | 競合分析、被リンク調査、キーワード調査 | 有料 | 世界中で利用される高機能SEOツール。特に被リンク分析の精度に定評がある。 |

| ⑦ SEMrush(セムラッシュ) | 競合分析、広告分析、キーワード調査 | 有料 | SEO、広告、SNSまでカバーするオールインワンのマーケティングツール。競合の流入キーワード分析に強い。 |

| ⑧ GRC | 検索順位チェック | 有料(一部無料) | PCにインストールするタイプの定番順位チェックツール。指定したキーワードの順位を自動で記録できる。 |

| ⑨ ミエルカSEO | コンテンツ企画、キーワード調査、効果測定 | 有料 | 日本の市場に特化。検索意図の分析やコンテンツ作成のヒントを得やすいUIが特徴。 |

| ⑩ Rank Tracker | 検索順位チェック、キーワード調査 | 有料(一部無料) | SEO PowerSuiteというパッケージの一つ。詳細な順位追跡や競合との比較機能が豊富。 |

① Google Search Console

Googleが無料で提供する、Webサイト管理者にとって最も基本的なツールです。Google検索におけるサイトのパフォーマンスを監視し、問題を解決するために使用します。表示回数、クリック数、CTR、平均掲載順位といったデータや、インデックス状況、モバイルユーザビリティの問題点などを確認できます。

② Google Analytics 4 (GA4)

こちらもGoogleが無料で提供するアクセス解析ツールです。オーガニック検索からサイトに流入したユーザーが、「どのページを閲覧し」「どのくらい滞在し」「最終的にコンバージョンに至ったか」といったサイト内での行動を詳細に追跡できます。SEO施策の効果をビジネス成果と結びつけて評価するために不可欠です。

③ Googleキーワードプランナー

本来はGoogle広告出稿者のためのツールですが、SEOのキーワード選定にも広く活用されています。特定のキーワードの月間平均検索ボリュームや、関連キーワードの候補を調べることができます。

④ Googleトレンド

キーワードの検索需要が時期によってどう変動するかをグラフで確認できるツールです。季節性のある商品やサービス(例:「母の日 プレゼント」「確定申告 やり方」)のコンテンツを、需要が高まる前に仕込むといった戦略立案に役立ちます。

⑤ PageSpeed Insights

サイトのURLを入力するだけで、PCとモバイルそれぞれの表示速度をスコアで評価し、具体的な改善点を指摘してくれるGoogleのツールです。Core Web Vitalsの改善に取り組む際には必須のツールとなります。

⑥ Ahrefs(エイチレフス)

世界中のSEO専門家から絶大な支持を得ている、高機能な有料SEOツールです。特に被リンク分析機能(どのサイトから、どのようなアンカーテキストでリンクされているか)のデータ量と精度は業界最高水準と言われています。競合サイトの分析や、有望なキーワードの発掘にも非常に強力です。

⑦ SEMrush(セムラッシュ)

Ahrefsと並ぶ、代表的なオールインワンのマーケティングツールです。SEOだけでなく、リスティング広告、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングなど、幅広い領域をカバーしています。競合サイトがどのようなオーガニックキーワードや広告キーワードでトラフィックを得ているかを詳細に分析できる点が強みです。

⑧ GRC

多くの日本のSEO担当者に長年愛用されている、PCインストール型の検索順位チェックツールです。Google、Yahoo!、Bingの検索順位を、指定したキーワードで毎日自動的に取得・記録してくれます。日々の順位変動を追い、施策の効果を定点観測するのに便利です。

⑨ ミエルカSEO

日本の株式会社Faber Companyが開発・提供するSEOプラットフォームです。日本の検索市場に特化しており、特にコンテンツ作成支援機能が充実しています。対策キーワードを入力すると、関連するサジェストキーワードや、上位表示に必要なトピックを自動で分析・可視化してくれるため、コンテンツの企画やリライト作業を効率化できます。

⑩ Rank Tracker

SEO PowerSuiteという4つのツール群のうちの一つで、検索順位の追跡に特化しています。GRCと同様にPCインストール型で、詳細な順位レポートや競合との比較、キーワード調査機能などを備えています。無制限のキーワードを追跡できるプランもあり、大規模サイトの運用に適しています。

これらのツールは、目的や予算に応じて使い分けることが重要です。まずは無料のGoogleツールから始め、必要に応じて有料ツールの導入を検討するのが良いでしょう。

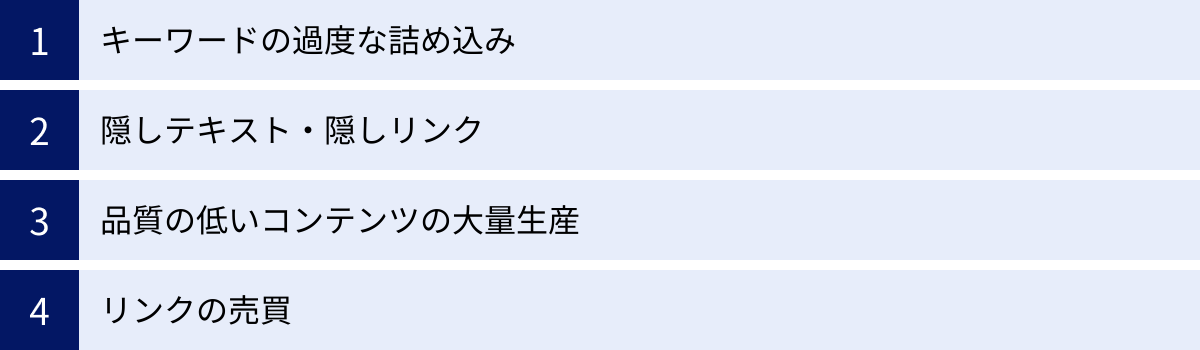

SEO対策で絶対にやってはいけない注意点

SEO対策を進める上で、成果を焦るあまり、Googleのガイドラインに違反する行為に手を出してしまうと、ペナルティを受けて検索順位が大幅に下落したり、最悪の場合インデックスから削除されたりするリスクがあります。ここでは、絶対に避けるべき注意点を解説します。

Googleのガイドラインに違反する行為

Googleは、すべてのサイト運営者が遵守すべきルールとして「Google検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)」を公開しています。このガイドラインの目的は、ユーザーにとって有益で質の高い検索結果を維持することです。

このガイドラインの根底にあるのは、「ユーザーの利便性を第一に考える」という思想です。検索エンジンを欺くためではなく、ユーザーのためにサイトを改善することが、結果的にGoogleからの高い評価に繋がります。SEO対策を行う際は、常にこのガイドラインに準拠しているかを意識することが大前提となります。

ブラックハットSEOと呼ばれる手法

Googleのガイドラインに意図的に違反し、検索エンジンのアルゴリズムの穴を突いて不正に順位を上げようとする手法を「ブラックハットSEO」と呼びます。これに対し、ガイドラインを遵守し、ユーザーのためにコンテンツの質を高める正当な手法を「ホワイトハットSEO」と呼びます。

ブラックハットSEOは、一時的に順位が上がることはあっても、アルゴリズムのアップデートによってすぐに見破られ、厳しいペナルティの対象となります。一度失った信頼を回復するのは非常に困難であり、長期的に見てビジネスに深刻なダメージを与えるため、絶対に手を出してはいけません。

代表的なブラックハットSEOの手法には、以下のようなものがあります。

キーワードの過度な詰め込み

キーワードスタッフィングとも呼ばれ、特定のキーワードで上位表示させたいがために、titleタグや本文中に不自然なほどキーワードを詰め込む行為です。例えば、「東京 格安 レンタカーなら、東京の格安レンタカー専門店の当店へ。東京で一番安い格安レンタカーをお探しなら…」のような文章は、ユーザーにとって読みにくく、利便性を著しく損ないます。キーワードは、あくまで文脈に沿って自然に使用することが重要です。

隠しテキスト・隠しリンク

ユーザーには見えないように、しかしクローラーには読み込ませる目的で、キーワードやリンクをページに設置する行為です。

- 背景色と同じ色の文字でキーワードを羅列する

- 文字サイズを「0」に設定する

- 画像の後ろにテキストを隠す

- 「.」のような小さな文字にリンクを設定する

これらは、典型的な検索エンジンを欺く行為であり、明確なガイドライン違反です。

品質の低いコンテンツの大量生産

ユーザーに何の価値も提供しない、質の低いページをプログラムなどで自動生成したり、他のサイトからコンテンツを無断でコピー・複製して大量にページを作成したりする行為です。Googleは、独自性がなく、ユーザーの役に立たないコンテンツを非常に嫌います。たとえページ数が多くても、中身が伴わなければサイト全体の評価を下げる原因になります。

リンクの売買

検索順位を操作する目的で、金銭を支払って他のサイトから被リンクを購入したり、自分のサイトから他のサイトへリンクを販売したりする行為です。Googleは、作為的に作られたリンクを厳しく取り締まっており、リンクの売買に関わったサイトは、双方ともペナルティの対象となる可能性があります。

ユーザーの利便性を無視した対策

ブラックハットSEOには該当しなくても、ユーザーの体験(UX)を損なうような施策は、結果的にSEOに悪影響を及ぼします。

- 過剰な広告やポップアップ: ページの閲覧を妨げるような広告は、ユーザーの離脱率を高めます。

- 分かりにくいサイト構造: ユーザーが目的の情報にたどり着きにくいナビゲーションやカテゴリ分け。

- 自動再生される音声や動画: ユーザーの意図に反して再生されるメディアは、不快感を与えます。

SEO対策の本質は、ユーザーファーストを徹底することです。検索エンジンのアルゴリズムばかりを気にするのではなく、「この変更はユーザーにとってプラスになるか?」という視点を常に持ち続けることが、ペナルティを避け、長期的な成功を収めるための最も確実な方法です。

SEO対策を外注する場合のポイント

SEO対策には専門的な知識と継続的なリソースが必要なため、自社での対応が難しい場合は、専門のSEO会社に外注(アウトソーシング)するのも有効な選択肢です。しかし、業者によってスキルやサービス内容、費用は様々です。ここでは、外注を検討する際のポイントを解説します。

SEO会社に依頼できる業務内容

SEO会社が提供するサービスは多岐にわたりますが、主に以下のような業務を依頼できます。自社の課題やリソース状況に合わせて、必要なサービスを選びましょう。

| サービスの種類 | 主な業務内容 |

|---|---|

| SEOコンサルティング | ・現状分析と課題抽出 ・競合調査 ・キーワード戦略の立案 ・施策の優先順位付けとロードマップ作成 ・定期的なミーティングとレポーティング |

| コンテンツSEO支援 | ・キーワード選定とコンテンツ企画 ・記事構成案の作成 ・記事のライティング代行 ・既存記事のリライト ・E-E-A-T向上のための監修者手配 |

| 内部SEO対策 | ・サイト内部の技術的な問題点の診断と改善提案 ・titleタグ、meta descriptionなどの最適化 ・内部リンク構造の設計・改善 ・表示速度改善の技術的サポート |

| 外部SEO対策 | ・被リンクの現状分析 ・質の高い被リンク獲得のための戦略立案(コンテンツPRなど) ・不自然なリンクの精査と否認作業 |

| SEO対策一式 | 上記のコンサルティングから実作業までを包括的に請け負うサービス。 |

SEO対策にかかる費用相場

SEO対策の費用は、依頼する業務範囲やサイトの規模、対策キーワードの難易度によって大きく変動します。あくまで一般的な目安ですが、料金体系ごとの相場は以下のようになります。

- 月額固定型(コンサルティング中心):

- 月額10万円〜30万円: 中小規模サイトの基本的なコンサルティング(月1回の定例会、レポート提出など)。

- 月額30万円〜100万円: 大規模サイトや競合が強い領域での、より踏み込んだ戦略立案、コンテンツ企画支援など。

- 月額固定型(コンテンツ制作含む):

- 月額20万円〜50万円: 月に数本の記事作成代行を含むプラン。

- 月額50万円以上: 専門性の高い記事の制作や、大規模なコンテンツマーケティングの実行など。

- 成果報酬型:

- 指定したキーワードが10位以内にランクインした場合に費用が発生するモデル。一見リスクが低いように見えますが、対策キーワードが限定的になったり、ブラックハットな手法に繋がりやすかったりするデメリットもあります。近年では採用する会社は減少傾向にあります。

- 一括払い型(プロジェクト型):

- サイトの初期構築時のSEO設計や、大規模なサイトリニューアル時のSEOコンサルティングなどで採用される形態。プロジェクトの規模により、50万円〜数百万円と幅があります。

費用だけで会社を選ぶのではなく、サービス内容と自社の課題が見合っているかを慎重に検討することが重要です。

信頼できるSEO会社の選び方

数あるSEO会社の中から、信頼できるパートナーを見つけるためには、以下の点をチェックしましょう。

- 「絶対」「100%」といった安易な約束をしないか

- 「絶対に1位にします」「順位が上がらなければ全額返金」といった過剰なセールストークをする会社は注意が必要です。SEOに絶対はなく、そのような約束は誠実さに欠ける可能性があります。

- 施策内容が具体的で、論理的か

- 「弊社の秘伝のノウハウで…」といった曖昧な説明ではなく、どのような分析に基づき、どのような施策を、どのような目的で実行するのかを具体的に説明してくれる会社を選びましょう。ブラックハットSEOに繋がるような施策を提案してこないかも重要なチェックポイントです。

- 実績や経験が豊富か

- 自社の業界や、類似したビジネスモデルでの支援実績があるかを確認しましょう。過去の実績は、その会社のノウハウや実力を測る上での参考になります。

- コミュニケーションとレポーティングが丁寧か

- 施策の進捗や成果を、分かりやすいレポートで定期的に報告してくれるか。疑問点に対して、専門用語を多用せず、真摯に回答してくれるかなど、円滑なコミュニケーションが取れるパートナーであることは非常に重要です。

- 契約内容と費用が明確か

- 契約期間、サービス範囲、費用、解約条件などが契約書に明記されているかを確認しましょう。後々のトラブルを避けるためにも、不明な点は契約前にすべてクリアにしておくべきです。

複数の会社から話を聞き、提案内容や担当者の対応を比較検討した上で、長期的に信頼関係を築けるパートナーを選ぶことが、外注を成功させる鍵となります。

まとめ:SEO対策は継続的な改善が成功の鍵

本記事では、SEO対策の基本的な考え方から、具体的な実践手順、便利なツール、注意点、外注のポイントまで、幅広く解説してきました。

SEO対策とは、単なるテクニックの集合体ではありません。その本質は、「ユーザーを深く理解し、その課題やニーズに対して最も価値ある答えを提供し続ける」という、地道で誠実な活動です。そして、その価値を検索エンジンに正しく伝えるために、サイトの技術的な基盤を整え、外部からの信頼を獲得していくプロセスでもあります。

重要なポイントを改めて整理します。

- SEOの目的は、ユーザーと検索エンジンの双方に評価されるサイトを作ること。

- 対策は「内部対策」「外部対策」「コンテンツSEO」の三位一体で進める。

- 始める前には「目的とKPI」「ターゲット」「現状分析」の3つの準備が不可欠。

- 施策は「キーワード選定→コンテンツ作成→内部対策→外部対策→テクニカルSEO→効果測定と改善」のサイクルで進める。

- Googleのガイドラインを遵守し、ブラックハットSEOには絶対に手を出さない。

SEO対策は、一度行ったら終わりというものではなく、効果を測定し、改善を繰り返す「継続的なPDCAサイクル」が何よりも重要です。アルゴリズムは変動し、ユーザーのニーズも変化し、競合も進化し続けます。この変化に対応し、常にサイトをより良いものにしていく姿勢こそが、長期的な成功をもたらします。

道のりは決して平坦ではありませんが、この記事で紹介した施策を一つひとつ着実に実行していけば、必ず成果は現れます。Webサイトを強力な集客資産へと育て上げ、ビジネスを新たなステージへと導くために、今日からSEO対策の第一歩を踏み出してみましょう。