現代のビジネス、特に継続的な顧客との関係が収益の基盤となるサブスクリプションモデルやリピート購入が前提の事業において、「LTV(顧客生涯価値)」と「CAC(顧客獲得コスト)」という二つの指標の重要性が増しています。これらは、単なる売上やコストの数字を追うだけでは見えてこない、事業の健全性や成長性を測るための「羅針盤」とも言える存在です。

しかし、「LTVやCACという言葉は聞くけれど、具体的に何を指すのか、どう計算し、どうビジネスに活かせば良いのかわからない」という方も少なくないでしょう。LTVとCACの関係性を正しく理解し、自社の数値を把握することは、データに基づいた的確な経営判断を下し、持続的な成長を遂げるために不可欠です。

この記事では、LTVとCACの基本的な定義から、それぞれの計算方法、ビジネスにおける重要性、そして具体的な改善方法までを網羅的に解説します。事業の収益性を正確に把握し、マーケティングや営業戦略を最適化するための知識を、初心者にも分かりやすく、かつ実践的なレベルで提供します。この記事を最後まで読めば、LTVとCACを自社の成長エンジンとして活用するための具体的な道筋が見えるはずです。

目次

LTV(顧客生涯価値)とは

LTVとは「Life Time Value(ライフタイムバリュー)」の略称で、日本語では「顧客生涯価値」と訳されます。この指標がビジネス、特に現代の市場においてなぜこれほどまでに重要視されるのか、その本質的な意味と価値について深く掘り下げていきましょう。

顧客一人が生涯で企業にもたらす利益のこと

LTVの最も基本的な定義は、一人の顧客が、その企業と取引を開始してから終了するまでの全期間(生涯)にわたって、企業にもたらす利益の総額を指します。重要なのは、「一回の取引」ではなく「生涯」という長期的な視点に立っている点です。

従来のビジネスでは、新規顧客を獲得し、一度の販売でどれだけ大きな売上を上げるかが重視される傾向にありました。もちろん、それも重要ですが、市場が成熟し競争が激化する現代においては、新規顧客の獲得コストは年々上昇しています。そのような環境下で、一度きりの関係で終わってしまうビジネスモデルは、常に高いコストを払い続けなければならず、収益性が圧迫されがちです。

そこで注目されるようになったのが、LTVの概念です。一度獲得した顧客と良好な関係を築き、長期にわたって自社の製品やサービスを愛用してもらうことで、一人のお客様から得られる価値を最大化しようという考え方です。

LTVが重要視される背景

LTVが注目される背景には、いくつかの要因があります。

- サブスクリプションモデルの台頭: Netflixのような動画配信サービス、SalesforceのようなSaaS(Software as a Service)、あるいは定期購入型のECサイトなど、月額課金や年会費といった形で継続的に収益を得るビジネスモデルが一般化しました。これらのビジネスでは、顧客が一度契約して終わりではなく、いかに長く契約を継続してもらうかが事業の生命線となります。LTVは、この「継続性」という価値を測るのに最適な指標です。

- 新規顧客獲得コストの高騰: インターネット広告市場の拡大や競争激化により、一人の新規顧客を獲得するためのコスト(後述するCAC)は上昇傾向にあります。そのため、新規顧客の獲得に頼るだけでなく、既存顧客からの収益をいかに伸ばすかという視点が不可欠になりました。LTVを最大化する努力は、この課題に対する直接的な答えとなります。

- データ活用の進化: CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)といったツールの普及により、顧客の購買履歴、行動データ、属性情報などを詳細に分析できるようになりました。これにより、個々の顧客や顧客セグメントごとのLTVをより正確に算出し、データに基づいた施策を打つことが可能になったのです。

LTVは「売上」か「利益」か?

LTVを計算する際、売上ベースで考えるか、利益ベースで考えるかという議論があります。

- 売上ベースのLTV: 計算がシンプルで分かりやすいのがメリットです。

平均顧客単価 × 平均購買回数 × 平均継続期間のように計算できます。 - 利益ベースのLTV:

(平均顧客単価 × 平均購買回数 × 平均継続期間)× 利益率のように、売上から原価や経費を差し引いた利益で計算します。

どちらを使うかは目的によりますが、事業の健全性や収益性をより正確に評価するためには、利益ベースでLTVを算出することが強く推奨されます。なぜなら、売上が大きくても、原価やコストが高ければ利益は残りません。利益ベースで見ることで、顧客一人ひとりが最終的にどれだけの「儲け」を会社にもたらしてくれるのかを明確に把握できるのです。

LTVの具体例

LTVの概念をより具体的に理解するために、いくつかのシナリオを考えてみましょう。

- 例1:フィットネスクラブ

- 月会費:10,000円

- 平均的な会員の継続期間:2.5年(30ヶ月)

- この場合、一人の会員が生涯で支払う金額(売上ベースのLTV)は

10,000円 × 30ヶ月 = 300,000円となります。ここから、トレーナーの人件費や施設維持費などのコストを差し引いたものが利益ベースのLTVとなります。

- 例2:化粧品のECサイト

- 顧客の平均購入単価:8,000円

- 平均購入頻度:年に4回(3ヶ月に1回)

- 平均的な顧客の利用継続年数:5年

- 売上総利益率:60%

- この場合、一人の顧客が生涯にもたらす利益(利益ベースのLTV)は

8,000円 × 4回/年 × 5年 × 60% = 96,000円となります。

このように、LTVを把握することで、「我々のビジネスにおいて、一人の顧客は平均してこれだけの価値をもたらしてくれる存在なのだ」という共通認識を社内で持つことができます。これは、後述する顧客獲得コスト(CAC)との比較において、マーケティング予算の妥当性を判断したり、カスタマーサポートの重要性を再認識したりするための重要な基準となります。

結論として、LTVは単なる売上指標ではありません。顧客との長期的な関係性の価値を可視化し、事業の持続可能性を測るための経営指標であり、顧客中心のビジネス戦略を推進する上での北極星のような役割を果たすのです。

CAC(顧客獲得コスト)とは

CACとは「Customer Acquisition Cost(カスタマーアクイジションコスト)」の略称で、日本語では「顧客獲得コスト」と訳されます。LTVが顧客から得られる「価値」を示す指標であるのに対し、CACはその顧客を獲得するために要した「費用」を示す指標です。この二つは車の両輪のような関係にあり、両方を理解することが事業の収益性を正しく評価する上で不可欠です。

新規顧客を一人獲得するためにかかる費用のこと

CACの定義は、新規顧客を一人獲得するために、マーケティング活動や営業活動で費やしたコストの総額を指します。簡単に言えば、「一人の有料顧客を連れてくるのに、いくらかかったか?」を示す数値です。

このCACを正確に把握することは、マーケティング投資の費用対効果を測定し、事業の収益構造を健全に保つために極めて重要です。もしCACを把握していなければ、広告に多額の費用を投下して多くの顧客を獲得できたとしても、それが利益に繋がっているのか、それとも赤字を垂れ流しているだけなのかを判断できません。

CACに含まれる費用の範囲

CACを正確に算出するためには、「顧客獲得に関するコスト」に何が含まれるのかを明確に定義する必要があります。一般的に、CACには以下のような費用が含まれます。

- 広告宣伝費:

- Web広告費(リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告など)

- マス広告費(テレビCM、新聞広告、雑誌広告など)

- コンテンツマーケティングにおけるコンテンツ制作費(記事制作の外注費など)

- 人件費:

- マーケティング部門の担当者の給与

- 営業部門(インサイドセールス、フィールドセールス)の担当者の給与

- インセンティブや賞与

- 販売促進費:

- 展示会への出展費用

- セミナーやウェビナーの開催費用

- キャンペーンや割引にかかる費用

- その他:

- 営業・マーケティング活動で使用するツール(MA、SFA/CRMなど)の利用料

- 外部の代理店やコンサルタントに支払う手数料

ポイントは、新規顧客獲得に直接的・間接的に関わるすべてのコストを可能な限り網羅することです。特に、人件費は大きな割合を占めることが多いため、これを計算に含めるか含めないかでCACの数値は大きく変わってきます。より厳密に事業の収益性を評価するためには、関連部署の人件費まで含めて算出することが望ましいです。これを「Fully Loaded CAC(全てのコストを合算したCAC)」と呼ぶこともあります。

CACの重要性

CACを計測し、継続的にモニタリングすることには、以下のような重要な意味があります。

- マーケティングROIの可視化: CACを把握することで、マーケティング活動がどれだけの成果を生んでいるのか、投資対効果(ROI)を具体的に測定できます。例えば、100万円の広告費をかけて100人の顧客を獲得できればCACは1万円ですが、50人しか獲得できなければCACは2万円となり、費用対効果は半分だったことがわかります。

- チャネル別の効果測定: CACをチャネルごと(例:リスティング広告、SEO、SNS、紹介など)に算出することで、どのチャネルが最も効率的に顧客を獲得できているかを特定できます。これにより、効果の高いチャネルに予算を重点的に配分し、効果の低いチャネルの予算を削減するといった、データに基づいたリソース配分の最適化が可能になります。

- 事業の収益性判断: 前述のLTVと比較することで、事業が健全な状態にあるかを判断できます。

LTV > CACという関係が成り立っていなければ、そのビジネスは顧客を獲得すればするほど損失が膨らむ、持続不可能なモデルであると言えます。

CACの具体例

CACの計算方法を、具体的なシナリオで見てみましょう。

- 例:BtoBのSaaS企業

- ある四半期(3ヶ月)のコストが以下の通りだったとします。

- Web広告費:300万円

- マーケティング・営業部門の人件費:900万円

- ウェビナー開催費用:100万円

- ツールの利用料:50万円

- 顧客獲得に関する総コスト:1,350万円

- この四半期で獲得した新規契約顧客数が 450社 だったとします。

- この場合のCACは、

1,350万円 ÷ 450社 = 30,000円/社となります。

- ある四半期(3ヶ月)のコストが以下の通りだったとします。

この企業は、一社の新規顧客を獲得するために平均して30,000円のコストをかけていることがわかります。この30,000円というCACが「高い」のか「安い」のかは、この顧客が将来もたらしてくれるLTVとの比較によって初めて評価できます。もしこの顧客のLTVが300,000円であれば、非常に効率的な投資と言えるでしょう。しかし、LTVが20,000円であれば、事業モデルそのものを見直す必要があります。

このように、CACは単独で評価するのではなく、常にLTVとセットで考えるべき指標です。CACを正確に算出し、常にLTVとのバランスを意識することが、利益を伴った持続的な事業成長を実現するための第一歩となるのです。

LTVとCACがビジネスで重要視される理由

LTVとCACは、それぞれ単独でも重要な経営指標ですが、その真価は両者を組み合わせて分析することで発揮されます。なぜなら、この二つの指標の関係性の中に、ビジネスの「収益性」と「持続可能性」の核心が隠されているからです。ここでは、LTVとCACがセットで重要視される理由を、二つの側面から深く解説します。

事業の収益性を正確に把握できる

ビジネスの目的が利益を上げることである以上、その活動が利益に繋がっているかを正確に把握することは最も基本的な要件です。しかし、日々の売上や新規顧客の獲得件数といった表面的な数字だけを追っていると、事業の本質的な健康状態を見誤る危険があります。

例えば、ある月に新規顧客を1,000人獲得し、売上が500万円上がったとします。この数字だけを見れば、事業は順調に成長しているように見えるかもしれません。しかし、もしその1,000人の顧客を獲得するために600万円のコスト(CAC)がかかっていたとしたらどうでしょうか。この月は、顧客を獲得すればするほど100万円の赤字を掘っていたことになります。

ここで登場するのが、LTV > CAC という、事業が成立するための黄金律です。

- LTV > CAC: 顧客一人が生涯でもたらす利益(LTV)が、その顧客を獲得するためにかかったコスト(CAC)を上回っている状態。これは、顧客を獲得するごとにお金が増えていく健全なモデルであり、事業が成長するための大前提です。LTVとCACの差額が大きければ大きいほど、事業の収益性は高いと言えます。

- LTV < CAC: 顧客を獲得するためにかかったコスト(CAC)が、その顧客から得られる利益(LTV)を上回っている状態。これは、新規顧客が増えれば増えるほど赤字が累積していく危険な状態です。早急な対策を講じなければ、事業の継続は困難になります。

このLTVとCACの関係性は、「ユニットエコノミクス(Unit Economics)」という概念で語られます。ユニットエコノミクスとは、事業の最小単位(Unit)、すなわち「顧客一人あたり」の経済性(Economics)を意味します。顧客一人を獲得し、その顧客からサービス期間全体を通じて得られる収益と、獲得にかかったコストを比較し、採算が合っているかを評価する考え方です。

ユニットエコノミクスが健全(LTV > CAC)であれば、そのビジネスモデルはスケール(規模拡大)させる価値があります。逆に不健全(LTV < CAC)であれば、規模を拡大する前に、まずビジネスモデルそのものや価格設定、コスト構造を見直す必要があります。

短期的な売上や利益だけでは、先行投資の回収フェーズにあるのか、あるいは構造的に赤字なのかを判断するのは困難です。LTVとCACをセットで分析することで、将来にわたる収益性まで含めた、事業の真の健康状態を診断できるのです。これは、まるで人間ドックのように、自社のビジネスモデルが抱える潜在的なリスクを早期に発見し、手遅れになる前に対策を打つための重要なメカニズムと言えます。

適切なマーケティングや営業の戦略を立てられる

LTVとCACの分析は、単に事業の健康状態を診断するだけでなく、具体的にどのような戦略を立てるべきかという未来に向けた意思決定の質を高めるためにも極めて重要です。この二つの指標は、マーケティングや営業活動の「羅針盤」として機能します。

1. 投資判断の精度向上(アクセルを踏むタイミングの判断)

LTVとCACの比率(LTV/CACレシオ)は、投資の効率性を示す強力な指標です。例えば、LTVが30万円、CACが5万円のビジネスがあったとします。この場合、LTV/CACレシオは6倍となり、1円の投資が将来的に6円の利益を生むことを意味します。これは非常に健全な状態であり、経営者は「もっと広告費を投下して、積極的に新規顧客を獲得しに行こう」という、自信を持った投資判断(アクセルを踏む判断)を下すことができます。

逆に、レシオが1.5倍のように低い水準であれば、無闇に広告費を増やしても利益はわずかしか残らず、少しでも市況が悪化すれば赤字に転落するリスクがあります。この場合は、アクセルを踏む前に、まずLTVを上げる施策やCACを下げる施策に注力すべきだという戦略的な判断が可能になります。

2. 課題の特定と改善策の方向性決定

ユニットエコノミクスが芳しくない場合、その原因が「LTVが低い」ことにあるのか、それとも「CACが高い」ことにあるのかを切り分けて考えることができます。

- LTVが低い場合: 顧客が定着していない、あるいは単価が低いことが問題です。この場合、打つべき施策は「顧客満足度の向上」「アップセル・クロスセルの促進」「解約率の低減」といった、既存顧客向けのものが中心になります。カスタマーサクセス部門の強化や、製品・サービスの改善が主なテーマとなるでしょう。

- CACが高い場合: 顧客獲得の効率が悪いことが問題です。この場合、打つべき施策は「広告チャネルの見直し」「コンバージョン率の改善」「ターゲティング精度の向上」といった、新規顧客獲得のプロセスに関するものが中心になります。マーケティング部門の戦略見直しが主なテーマとなります。

このように、LTVとCACを分解して分析することで、どこに事業のボトルネックが存在するのかを特定し、リソースを集中投下すべき領域を明確にできます。

3. チャネル別・セグメント別の戦略最適化

さらに高度な分析として、LTVとCACを顧客獲得チャネル別(例:Google広告、Facebook広告、SEO、紹介など)や顧客セグメント別(例:大企業向け、中小企業向けなど)に算出することが挙げられます。

例えば、チャネルAはCACが低いものの、獲得できる顧客のLTVも低いかもしれません。一方、チャネルBはCACが高いものの、獲得できる顧客はロイヤルティが高く、結果的にLTVも非常に高くなるかもしれません。全体平均のCACだけを見ていると、こうしたチャネルごとの特性を見逃してしまいます。

チャネルごとのLTV/CACレシオを比較することで、最も収益性の高い「金のなる木」となるチャネルを発見し、そこに戦略的に投資を集中させることができます。これは、限られたマーケティング予算を最も効果的に活用するための、データドリブンなアプローチの典型例です。

以上のように、LTVとCACは、事業の収益性を測る「診断指標」であると同時に、具体的なアクションに繋がる「戦略指標」でもあります。この二つの指標を継続的に観測し、そのバランスを取りながら舵取りを行うことが、現代の競争環境を勝ち抜くための鍵となるのです。

LTVの計算方法

LTVを算出するための計算式は一つだけではありません。ビジネスモデルの特性や、算出する目的によっていくつかの方法が使い分けられます。ここでは、代表的な二つの計算方法を、それぞれの特徴と具体的な計算例を交えて詳しく解説します。

基本的なLTVの計算式

この計算方法は、特にECサイトや小売業、リピート購入が発生するサービス業など、比較的顧客の購買行動が捉えやすいビジネスモデルで広く用いられます。非常に直感的で理解しやすいのが特徴です。

LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間

この式の各要素を分解して見ていきましょう。

- 平均顧客単価 (Average Purchase Value): 顧客が一回の購入で支払う平均金額です。「一定期間の総売上 ÷ 同期間の総購入件数」で算出します。例えば、ある月の売上が1,000万円で、購入件数が2,000件だった場合、平均顧客単価は5,000円となります。

- 収益率 (Profit Margin): 売上から原価を差し引いた、いわゆる粗利率(売上総利益率)です。LTVを売上ベースではなく、事業の健全性を測る利益ベースで算出するために非常に重要な要素です。例えば、5,000円の商品を売るのに、仕入れや製造に3,000円の原価がかかっている場合、利益は2,000円で、収益率は

(5,000 - 3,000) ÷ 5,000 = 40%となります。 - 購買頻度 (Purchase Frequency): 顧客が一定期間(通常は1年間)に何回購入するかを示す平均値です。「一定期間の総購入件数 ÷ 同期間のユニーク顧客数」で算出します。例えば、1年間で2,000件の購入があり、その購入者が500人だった場合、年間購買頻度は

2,000件 ÷ 500人 = 4回/年となります。 - 継続期間 (Customer Lifetime): 顧客がサービスを利用し始めてから、離脱するまでの平均的な期間です。過去の顧客データを分析して、「平均的な顧客は何年間、我々の顧客であり続けるか」を算出します。これを正確に算出するのが難しい場合は、業界の平均値や、後述するチャーンレートから逆算する方法もあります。

計算例:アパレルECサイト

あるアパレルECサイトのLTVを、この計算式で算出してみましょう。

- 平均顧客単価:12,000円

- 収益率:50%

- 年間平均購買頻度:3回

- 平均継続期間:4年

この場合、一人の顧客が生涯にもたらす平均的な「利益」は以下のようになります。

LTV = 12,000円 × 50% × 3回/年 × 4年 = 72,000円

この計算結果から、このECサイトは一人の顧客を獲得すると、平均して72,000円の利益が将来にわたって得られると期待できることがわかります。この数値を基準に、新規顧客獲得にかけられるコスト(CAC)の上限を設定したり、LTVをさらに向上させるための施策(例:購買頻度を高めるメルマガ施策など)を検討したりすることができます。

SaaSビジネスでよく使われるLTVの計算式

月額課金や年額課金が基本となるSaaS(Software as a Service)などのサブスクリプションビジネスでは、前述の計算式とは少し異なるアプローチが一般的です。なぜなら、サブスクリプションモデルでは「購買頻度」は通常月1回または年1回で固定されており、「継続期間」を正確に予測することが難しいからです。そこで、「解約率(チャーンレート)」という指標を用いてLTVを算出します。

LTV = 顧客の平均単価(ARPA) ÷ チャーンレート(解約率)

この式で使われる二つの重要な指標について解説します。

- 顧客の平均単価 (ARPA: Average Revenue Per Account/User): 一顧客(アカウントまたはユーザー)あたりの平均的な収益を指します。通常は月単位(MRR: Monthly Recurring Revenue)で考え、「月間総収益 ÷ その月の総顧客数」で算出します。例えば、ある月の月間経常収益が500万円で、顧客数が500社だった場合、ARPAは10,000円となります。

- チャーンレート (Churn Rate): 解約率のことです。特定の期間内に、どれだけの顧客がサービスを解約したかを示す割合です。「期間内に解約した顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数」で算出します。例えば、月の初めに500社の顧客がいて、その月に10社が解約した場合、月次チャーンレートは

10社 ÷ 500社 = 2%となります。

なぜ「ARPA ÷ チャーンレート」でLTVが計算できるのか?

この計算式の背景には、「平均顧客継続期間 = 1 ÷ チャーンレート」という考え方があります。例えば、月次チャーンレートが2%だとします。これは、毎月2%の顧客が辞めていくことを意味するので、一人の顧客が平均してサービスを継続する期間は 1 ÷ 0.02 = 50ヶ月 になると期待できる、という統計的な考え方です。

したがって、LTV = ARPA × 平均顧客継続期間 は LTV = ARPA × (1 ÷ チャーンレート) となり、結果として LTV = ARPA ÷ チャーンレート というシンプルな式で表現できるのです。

計算例:BtoB SaaSプロダクト

あるBtoB向けのSaaSプロダクトのLTVを算出してみましょう。

- 顧客の平均月単価 (ARPA):30,000円

- 月次チャーンレート:1.5% (0.015)

この場合、一顧客あたりのLTVは以下のようになります。

LTV = 30,000円 ÷ 0.015 = 2,000,000円

このSaaS企業は、一社の顧客を獲得すると、平均して200万円の総収益(この計算式では売上ベース)が見込めると分かります。もし利益ベースで計算したい場合は、この結果に利益率を掛け合わせます。例えば利益率が80%であれば、利益ベースのLTVは 2,000,000円 × 80% = 1,600,000円 となります。

計算する上での注意点

どちらの計算式を用いるにせよ、一貫した定義と期間でデータを取得し、継続的に計測することが重要です。また、全顧客の平均値だけでなく、顧客セグメント別(例:プラン別、獲得チャネル別)にLTVを算出することで、より詳細で実行可能なインサイトを得ることができます。

CACの計算方法

CAC(顧客獲得コスト)の計算は、LTVに比べてシンプルですが、その分子となる「コスト」の範囲をどこまで含めるかによって、数値の精度が大きく変わるため注意が必要です。ここでは、最も基本的で広く使われるCACの計算式と、その算出における重要なポイントを解説します。

基本的なCACの計算式

CACを算出するための最も一般的な式は以下の通りです。この式のシンプルさゆえに、どのようなビジネスモデルにも適用できる汎用性があります。

CAC = 顧客獲得に関する総コスト ÷ 新規顧客獲得数

この計算式を正しく運用するためには、分子である「総コスト」と、分母である「新規顧客獲得数」の定義を社内で明確に統一することが不可欠です。

1. 顧客獲得に関する総コスト

これは、特定の期間(例:月、四半期、年間)において、新規顧客を獲得するために投下された全ての費用の合計を指します。前述の通り、このコストに何を含めるかでCACの「厳密さ」が変わってきます。

- 基本的なレベル: まずは直接的なマーケティング費用から始めます。

- 広告宣伝費: Google広告、SNS広告、アフィリエイト広告などの運用費、テレビCMや雑誌広告などの出稿費。

- 販売促進費: 展示会への出展料、セミナー開催費、ノベルティ制作費など。

- より厳密なレベル(推奨): 次に、活動に関わる人件費や間接的なコストも加えます。

- 人件費: マーケティング部門や営業部門(特に新規顧客担当)のスタッフの給与、賞与、福利厚生費など。

- 外部委託費: 広告代理店、SEOコンサルタント、コンテンツ制作会社などへの支払い。

- ツール利用料: MA(マーケティングオートメーション)、SFA/CRM(営業支援/顧客管理)、分析ツールなどの月額・年額利用料。

なぜ人件費を含めることが推奨されるのでしょうか。例えば、コンテンツマーケティングに注力している企業の場合、広告費は少なくても、コンテンツを企画・制作するマーケターや編集者の人件費が大きなコストになります。これを無視してしまうと、実態よりもCACが極端に低く算出され、費用対効果を誤って評価してしまうからです。全ての関連コストを含めた「Fully Loaded CAC」を算出することで、より現実に即した経営判断が可能になります。

2. 新規顧客獲得数

これは、上記の総コストを投下した期間と同じ期間内に、新たに獲得できた顧客の総数です。ここで重要なのは「顧客」の定義を明確にすることです。

- BtoCのECサイトの場合: 初回購入者数。

- SaaSビジネスの場合: 無料トライアルの登録者数ではなく、有料プランに初めて契約した顧客数(社数)と定義するのが一般的です。

- 店舗ビジネスの場合: 新規の会員登録者数や、初めて来店し購入した顧客数など。

この定義が曖昧だと、期間によって集計基準がブレてしまい、CACの推移を正しく比較できなくなります。

CACの計算例:オンラインプログラミングスクール

あるオンラインプログラミングスクールが、特定の1ヶ月間におけるCACを算出するケースを考えてみましょう。

- 顧客獲得に関する総コスト(1ヶ月分)

- リスティング広告費:150万円

- SNS広告費:100万円

- インフルエンサーマーケティング費用:50万円

- マーケティング担当者(2名)の人件費:100万円

- 無料体験会(ウェビナー)の運営コスト:30万円

- 総コスト合計:430万円

- 新規顧客獲得数(同月内)

- 上記の活動を通じて、有料コースに新規で申し込みをした生徒数:200人

この場合のCACは、以下のようになります。

CAC = 4,300,000円 ÷ 200人 = 21,500円

この結果から、このスクールは一人の有料生徒を獲得するために、平均して21,500円のコストをかけていることが分かります。この数値と、一人の生徒が生涯でもたらすLTV(受講料や追加講座の購入など)を比較することで、マーケティング投資の健全性を評価できます。

CACを分析する際のポイント

- 集計期間の統一: CACを算出する際は、必ず期間を定めます(月次、四半期、年次など)。そして、コストと獲得顧客数は同じ期間で集計します。過去との比較や目標設定のためにも、この集計期間は常に統一することが重要です。

- チャネル別CACの算出: 全体の平均CACだけでなく、可能であればチャネル別(広告、オーガニック検索、SNS、紹介など)にCACを算出することをお勧めします。これにより、「どのチャネルが最も効率的か」が明らかになり、予算配分の最適化に繋がります。例えば、広告経由のCACは30,000円だが、オーガニック検索経由のCAC(コンテンツ制作費やSEO担当者の人件費をベースに算出)は5,000円だった、というようなインサイトが得られます。

CACの計算自体は単純ですが、その裏側にある「何をコストと見なすか」「誰を顧客と見なすか」という定義をしっかりと固めることが、信頼性の高い数値を導き出すための鍵となります。

LTVとCACの比率(ユニットエコノミクス)について

LTVとCAC、それぞれの数値を個別に把握するだけでも有用ですが、ビジネスの健全性を最終的に判断するためには、この二つの指標を組み合わせた「比率」を見ることが不可欠です。この比率こそが、前述した「ユニットエコノミクス(顧客一人あたりの経済性)」の核心を示す指標となります。

LTV/CAC比率の計算方法

LTV/CAC比率は、その名の通り、算出したLTVをCACで割ることで求められます。

LTV/CAC比率 = LTV ÷ CAC

この比率が示すのは、「顧客一人を獲得するために投下したコスト(CAC)に対して、その顧客が生涯にわたって何倍の利益(LTV)をもたらしてくれるか」という投資効率です。

例えば、

- LTV = 90,000円

- CAC = 30,000円

この場合、LTV/CAC比率は 90,000 ÷ 30,000 = 3 となります。

これは、顧客一人を獲得するために支払った30,000円のコストが、将来的にはその3倍である90,000円の利益となって返ってくることを意味します。言い換えれば、1円の獲得コストが3円の価値を生み出す、非常に効率的なビジネスモデルであると評価できます。

このLTV/CAC比率を定期的にモニタリングすることで、自社のビジネスモデルが健全な軌道に乗っているか、あるいは改善が必要な状態にあるのかを客観的に判断することができます。

LTV/CAC比率の健全性の目安

では、LTV/CAC比率はどのくらいの数値であれば「健全」と言えるのでしょうか。これは業種や事業フェーズによっても異なりますが、一般的にSaaSビジネスなどを中心に、以下のような目安が広く知られています。この目安を理解することで、自社の立ち位置を客観的に評価し、次のアクションプランを立てるのに役立ちます。

| LTV/CAC比率 | 事業の状態 | 評価と取るべきアクション |

|---|---|---|

| 3以上 | 事業が健全な状態 | 投資効率が非常に高く、成長の準備が整っている。マーケティングや営業への投資を拡大し、事業のスケールを目指すフェーズ。 |

| 1以上3未満 | 改善の余地がある状態 | 事業としては成立しているが、収益性はまだ十分ではない。LTV向上策やCAC削減策に取り組み、比率の改善を目指すべき。 |

| 1未満 | 事業モデルの見直しが必要な状態 | 顧客獲得コストを回収できていない赤字状態。早急に価格設定、コスト構造、プロダクトなど、事業の根本的な見直しが必要。 |

それぞれの状態について、さらに詳しく見ていきましょう。

3以上:事業が健全な状態

LTV/CAC比率が3以上というのは、一般的に事業が非常に健全であり、持続的な成長が見込める状態を示します。CACを十分に回収した上で、さらなる利益を確保できているため、その利益をプロダクト開発や人材採用、あるいはさらなるマーケティング活動に再投資し、成長のサイクルを加速させることができます。

多くの投資家は、投資先企業のユニットエコノミクスを評価する際に、この「3倍」という数値を一つの基準として見ています。この水準に達している企業は、「スケールさせる価値のある、健全なビジネスモデル」を持っていると見なされ、資金調達などにおいても有利に働くことがあります。

ただし、比率が高すぎることにも注意が必要です。例えば、比率が10倍など極端に高い場合、それは「もっと積極的にマーケティングや営業に投資すれば、さらに速く成長できる機会を逃している」というサインかもしれません。健全な範囲で、成長スピードとのバランスを取ることが重要です。

1以上3未満:改善の余地がある状態

LTV/CAC比率が1を上回っているものの、3に満たない場合、事業は黒字化しており、存続は可能ですが、まだ安泰とは言えません。顧客獲得コストを回収するのに時間がかかったり(後述するペイバックピリオドが長い)、利益の幅が小さいために少しの市場変動や競争激化で赤字に転落するリスクを抱えていたりします。

このフェーズにある企業は、事業を拡大する前に、まずユニットエコノミクスの改善に取り組むべきです。具体的には、後述するLTVを最大化するための施策(アップセル、解約率低減など)と、CACを最小化するための施策(CVR改善、チャネル最適化など)の両面からアプローチし、比率を3倍に近づけていく努力が求められます。

1未満:事業モデルの見直しが必要な状態

LTV/CAC比率が1未満というのは、最も危険なシグナルです。これは、顧客一人を獲得するためにかかった費用を、その顧客から得られる生涯利益でさえ回収できていないことを意味します。つまり、顧客を獲得すればするほど、会社の損失は雪だるま式に増えていくという「負のスパイラル」に陥っている状態です。

この状態を放置すれば、事業の継続は不可能です。マーケティング手法の小手先の改善では追いつかず、以下のような根本的な事業モデルの見直しが急務となります。

- 価格設定の見直し: 提供価値に対して価格が安すぎないか?

- ターゲット顧客の見直し: 採算の合わない顧客層にアプローチしていないか?

- プロダクト・サービスの価値向上: 顧客がもっと長く、もっと多くのお金を払いたいと思うような価値を提供できているか?

- コスト構造の抜本的改革: 顧客獲得プロセスに非効率な点はないか?

ユニットエコノミクスが1未満であることが判明した場合、それは事業の根本的な欠陥を知らせる警報です。広告宣伝などの成長投資は直ちに停止し、ビジネスモデルの再設計に全リソースを集中させるべきでしょう。

このように、LTV/CAC比率は、自社のビジネスが今どのステージにいるのかを客観的に示し、次の一手を決定するための強力な羅針盤となるのです。

LTVを最大化するための5つの方法

ユニットエコノミクス(LTV/CAC比率)を改善するためには、「LTVを上げる」か「CACを下げる」か、あるいはその両方が必要です。ここではまず、LTV、すなわち顧客一人ひとりから得られる生涯利益を最大化するための具体的な5つの方法を解説します。これらの施策は、顧客との関係を深め、長期的な収益基盤を築く上で中心的な役割を果たします。

① 顧客単価を上げる(アップセル・クロスセル)

LTVの構成要素である「顧客単価」を引き上げることは、LTV向上に直接的に貢献する最も分かりやすい方法の一つです。その代表的な手法が「アップセル」と「クロスセル」です。

- アップセル (Up-sell): 顧客が現在利用している、あるいは検討している商品やサービスよりも、さらに高価格帯の上位モデルや高機能なプランを提案し、乗り換えてもらう手法です。

- 具体例(SaaS): スタンダードプランを利用している顧客に対し、より多くの機能が使えるプロプランや、サポートが手厚いエンタープライズプランへのアップグレードを促す。機能制限に達したタイミングや、新機能のリリース時に効果的なアプローチが可能です。

- 具体例(ECサイト): 通常モデルのカメラを検討している顧客に、より高性能なレンズがセットになった上位モデルをレコメンドする。

- クロスセル (Cross-sell): 顧客が購入しようとしている商品やサービスに加えて、関連する別の商品やオプションを一緒に購入してもらう手法です。「合わせ買い」の提案とも言えます。

- 具体例(ECサイト): スマートフォンを購入した顧客に、ケースや保護フィルム、イヤホンなどを「ご一緒にいかがですか?」と提案する。

- 具体例(金融): 住宅ローンを契約した顧客に、火災保険や団体信用生命保険を提案する。

これらの施策が効果的なのは、全くの新規顧客にアプローチするよりも、既に自社の商品やサービスに価値を感じている既存顧客への提案の方が、はるかに低いコストで成功しやすいからです。顧客の購買データや利用状況を分析し、適切なタイミングで、顧客にとって本当に価値のある提案を行うことが成功の鍵となります。

② 購入頻度を高める

特にECサイトや小売業において、顧客が一度購入して終わりではなく、二度、三度と繰り返し購入してくれるようになれば、LTVは大きく向上します。購入頻度を高めるためには、顧客との継続的な接点を持ち、自社のことを思い出してもらうための仕掛けが必要です。

- コミュニケーションの活性化:

- メールマガジンやLINE公式アカウント: 新商品のお知らせ、セール情報、お役立ちコンテンツなどを定期的に配信し、顧客との関係性を維持します。顧客の購買履歴に基づいてパーソナライズされた情報を送ることで、開封率やクリック率を高めることができます。

- プッシュ通知: スマートフォンアプリのプッシュ通知機能を活用し、タイムリーな情報(例:タイムセール、在庫僅少など)を届けることで、再訪・再購入を促します。

- リピートを促すインセンティブ:

- ポイントプログラム: 購入金額に応じてポイントを付与し、次回以降の購入時に割引として使えるようにする制度です。ポイントの存在が、他社ではなく自社で再度購入する強い動機付けになります。

- 会員ランク制度: 年間購入金額などに応じて「レギュラー」「シルバー」「ゴールド」といったランクを設け、ランクに応じた特典(割引率アップ、限定セールへの招待など)を提供します。顧客の「もっと上のランクを目指したい」という心理を刺激し、継続的な購入を促します。

顧客が「またここで買いたい」と思うような体験を提供し、忘れられないように定期的にアプローチすることが、購入頻度向上の基本戦略です。

③ 顧客の継続利用期間を延ばす

サブスクリプションモデルにおいて、LTVに最も大きな影響を与える要素の一つが「顧客の継続利用期間」です。顧客が1ヶ月でも長くサービスを使い続けてくれれば、その分だけLTVは積み上がっていきます。継続期間を延ばすためには、顧客がサービスの価値を実感し、「これなしでは困る」と感じる状態を作り出すことが重要です。

- オンボーディングの徹底: オンボーディングとは、新規顧客がサービスをスムーズに導入し、その価値を早期に実感できるように支援するプロセスです。特に多機能なSaaSなどでは、契約初期に顧客が使い方を理解できず、「価値がわからない」と感じて離脱してしまうケースが多くあります。チュートリアル、ウェビナー、専任担当者による導入支援などを通じて、最初の成功体験をいかに早く提供できるかが、その後の継続利用率を大きく左右します。

- カスタマーサクセス活動の強化: カスタマーサクセスとは、単に問い合わせに答える受動的な「カスタマーサポート」とは異なり、顧客がサービスを活用してビジネス上の成功を収められるように、能動的に働きかける活動です。定期的なミーティングでの活用提案、新機能の紹介、活用事例の共有などを通じて、顧客のエンゲージメントを高め、サービスへの依存度を深めていきます。顧客の成功が、自社のLTV向上に直結するという考え方です。

④ 解約率(チャーンレート)を下げる

継続期間を延ばすことと表裏一体の関係にあるのが、解約率(チャーンレート)の低減です。特にSaaSビジネスでは、LTVの計算式(LTV = ARPA ÷ チャーンレート)を見ても分かる通り、チャーンレートのわずかな改善がLTVに非常に大きなインパクトを与えます。

- 解約予兆の検知とプロアクティブな対応: 顧客が解約を決める前には、何らかの予兆があることがほとんどです。例えば、「ログイン頻度の低下」「特定機能の利用停止」「サポートへのネガティブな問い合わせの増加」などです。これらのデータをモニタリングし、解約リスクの高い顧客を早期に特定。彼らが解約に至る前に、カスタマーサクセス担当者から連絡を取り、課題をヒアリングして解決策を提案するといった、先回りの対応が有効です。

- 解約理由の分析とフィードバックループの構築: 解約を100%防ぐことはできません。しかし、解約した顧客は「なぜサービスに満足できなかったのか」という貴重な情報を持っています。アンケートやヒアリングを通じて解約理由(例:価格が高い、機能が不足している、サポートが悪いなど)を丁寧に収集・分析し、その結果をプロダクト開発部門やマーケティング部門にフィードバックする仕組み(フィードバックループ)を構築することが重要です。これにより、製品・サービスの根本的な問題点を改善し、将来の解約を防ぐことに繋がります。

⑤ 顧客満足度やロイヤルティを高める

これまで挙げてきた①〜④の施策はすべて、突き詰めれば「顧客満足度」と「顧客ロイヤルティ」を高めるための活動と言えます。顧客が提供される製品・サービス、サポート、コミュニケーションのすべてに満足し、企業に対して愛着や信頼(ロイヤルティ)を感じていれば、自然と単価は上がり、購入頻度も増え、長く利用し続けてくれるはずです。

- 顧客ロイヤルティの可視化: NPS®(ネット・プロモーター・スコア)のような指標を用いて、顧客ロイヤルティを定期的に測定・可視化します。「このサービスを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問を通じて、顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類し、その動向を追いかけます。

- 優れた顧客体験(CX)の提供: 顧客が製品を知る段階から、購入、利用、サポート、そして解約に至るまで、すべての接点(タッチポイント)における体験の質を高める「CX(カスタマーエクスペリエンス)マネジメント」に取り組みます。一貫性のある、ストレスのない、心地よい体験を提供することが、顧客を単なる「購入者」から熱心な「ファン」へと昇華させ、LTVを最大化するための王道と言えるでしょう。ファンとなった顧客は、自らがLTVの高い優良顧客になるだけでなく、口コミや紹介を通じて新たな優良顧客を連れてきてくれる可能性さえあります。

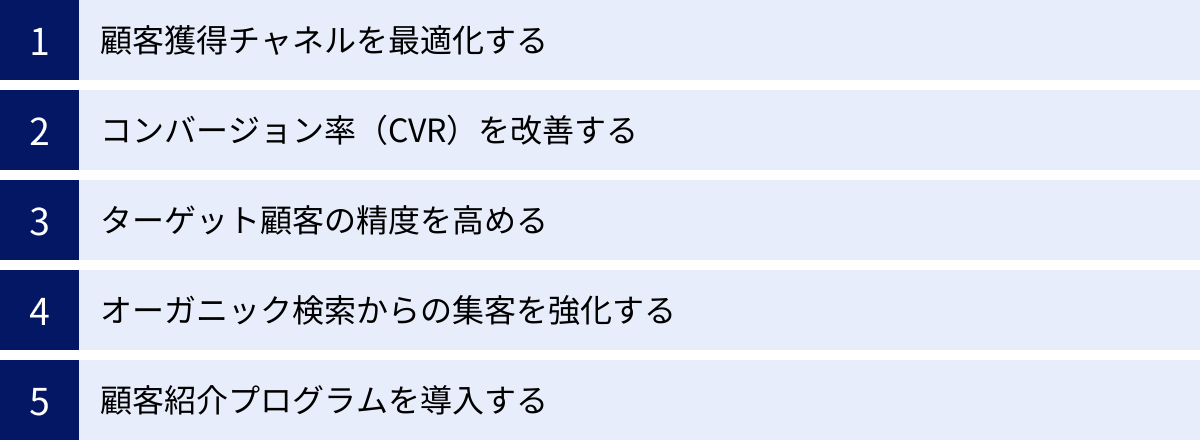

CACを最小化するための5つの方法

ユニットエコノミクス(LTV/CAC比率)を改善するもう一つのアプローチが、CAC(顧客獲得コスト)の最小化です。同じ数の顧客を獲得するにしても、そこにかかるコストを下げることができれば、事業の利益率は向上します。ここでは、効率的に顧客を獲得し、CACを削減するための具体的な5つの戦略を解説します。

① 顧客獲得チャネルを最適化する

新規顧客を獲得するための経路(チャネル)は、リスティング広告、SNS広告、SEO、コンテンツマーケティング、展示会、リファラル(紹介)など多岐にわたります。そして、それぞれのチャネルで、顧客一人を獲得するためにかかるコスト(チャネル別CAC)は大きく異なります。CACを最小化するための第一歩は、このチャネルごとの費用対効果を可視化し、リソース配分を最適化することです。

- チャネル別CACの計測: まず、各チャネルに投下したコスト(広告費、人件費など)と、そのチャネル経由で獲得できた新規顧客数を正確に把握し、チャネルごとのCACを算出します。

- 例:Google広告のCACは15,000円、Facebook広告のCACは20,000円、SEO経由のCACは5,000円など。

- 費用対効果に基づく予算配分: 計測結果に基づき、CACが低く、費用対効果の高いチャネルに予算や人員を重点的に配分します。逆に、CACが目標値を大幅に上回っているような、パフォーマンスの悪いチャネルからは予算を削減するか、場合によっては撤退するという判断も必要です。

さらに言えば、チャネルごとのLTVも合わせて分析することが理想です。あるチャネルはCACが少し高くても、獲得できる顧客のLTVが非常に高い(つまり、優良顧客になりやすい)場合もあります。最終的には「チャネル別LTV/CAC比率」を算出し、この比率が最も高いチャネルに投資を集中させることが、最も賢明な戦略と言えます。

② コンバージョン率(CVR)を改善する

コンバージョン率(CVR)とは、Webサイトへの訪問者や広告をクリックした人のうち、最終的に目標とする行動(商品購入、資料請求、会員登録など)に至った人の割合を指します。同じ広告費をかけて1,000人をサイトに集客した場合、CVRが1%なら獲得顧客は10人ですが、CVRが2%に改善されれば獲得顧客は20人になります。集客コストが同じでも獲得件数が倍増するため、結果的にCACは半分に削減されます。

CVRを改善するための具体的な施策には、以下のようなものがあります。

- LPO (Landing Page Optimization): ランディングページ(広告などをクリックした訪問者が最初に訪れるページ)を最適化すること。キャッチコピー、画像、CTA(Call to Action)ボタンの文言や色、顧客の声の掲載内容などを変更し、A/Bテストを繰り返すことで、最も反応の良いページを見つけ出します。

- EFO (Entry Form Optimization): 申し込みフォームや会員登録フォームを最適化すること。入力項目を必要最小限に減らす、入力エラーをリアルタイムで分かりやすく表示する、住所の自動入力をサポートするなど、ユーザーの入力の手間やストレスを減らすことで、フォームの途中で離脱してしまうのを防ぎます。

WebサイトやLP内での小さな改善の積み重ねが、最終的にCACを大きく引き下げるインパクトを持つことを理解し、継続的に取り組むことが重要です。

③ ターゲット顧客の精度を高める

どれだけ優れた商品や広告を用意しても、それを必要としていない人に届けていては、無駄なコストがかさむばかりです。CACを最小化するためには、自社の商品やサービスを最も必要とし、最も価値を感じてくれるであろう「理想的な顧客」に狙いを定めてアプローチすることが不可欠です。

- ペルソナ・ICPの明確化:

- ペルソナ: 自社の典型的な顧客像を、年齢、性別、職業、趣味、課題といった具体的な人物像として描き出したもの。

- ICP (Ideal Customer Profile): BtoBでよく使われる概念で、「理想的な顧客企業像」を指します。業種、企業規模、利用しているテクノロジー、抱えている経営課題などで定義します。

- ターゲティングの高度化: ペルソナやICPを明確にしたら、それを広告配信のターゲティング設定に反映させます。Facebook広告のカスタムオーディエンスや類似オーディエンス、リスティング広告の特定のキーワードなど、成約確度の高い見込み客に絞って広告を配信することで、無駄なクリックを減らし、広告費用対効果を高めることができます。

「誰にでも」アプローチするマスマーケティング的な発想から脱却し、「本当にこの情報を届けたいのは誰か」を徹底的に突き詰めることが、結果として最も効率的な顧客獲得に繋がります。

④ オーガニック検索からの集客を強化する

オーガニック検索、つまりGoogleやYahoo!などの検索エンジン経由での自然な流入は、中長期的にCACを大幅に引き下げる可能性を秘めた、非常に強力なチャネルです。

- SEO(検索エンジン最適化)とコンテンツマーケティング: ユーザーが抱える課題やニーズに関連するキーワードで検索した際に、自社のWebサイトやブログ記事が上位に表示されるように施策を行います(SEO)。ユーザーにとって価値のある、質の高いコンテンツ(お役立ち記事、ノウハウ、導入事例など)を継続的に発信することで、広告費をかけずに見込み客をWebサイトに集めることができます。

初期投資として、コンテンツ制作費用やSEO担当者の人件費はかかります。しかし、一度制作したコンテンツが検索エンジンで高く評価されれば、それは24時間365日、無料で働き続ける営業担当者のような存在となり、継続的に質の高い見込み客を連れてきてくれます。広告のように出稿を止めると流入がゼロになる「フロー型」の施策とは対照的に、コンテンツは「ストック型」の資産として蓄積されていきます。

短期的な成果を求める広告と、中長期的な資産を築くオーガニック検索をバランス良く組み合わせることが、持続可能な集客戦略の鍵となります。

⑤ 顧客紹介プログラムを導入する

リファラルマーケティング、すなわち既存顧客からの紹介による新規顧客獲得は、CACを劇的に下げる可能性のある、最も効率的な手法の一つです。

- 信頼性の高さ: 友人や同僚といった信頼できる人物からの紹介は、企業からの広告よりもはるかに信頼性が高く、説得力があります。そのため、紹介経由の顧客は、他のチャネルからの顧客に比べて成約率(CVR)が高い傾向にあります。

- 低コスト: 紹介プログラムの運営には、紹介者への謝礼(インセンティブ)などのコストはかかりますが、高額な広告費は不要です。そのため、CACを非常に低く抑えることができます。

成功する紹介プログラムの鍵は、「紹介者」と「被紹介者」の双方にメリットのあるインセンティブを設計することです。例えば、「紹介した方にも、された方にも、次回の購入で使える3,000円分のクーポンをプレゼント」といった形です。

顧客満足度が高く、ファンを多く抱えている企業ほど、このリファラルマーケティングは効果を発揮します。優れた製品・サービスを提供し、顧客ロイヤルティを高めることが、結果として最強のCAC削減策に繋がるのです。

LTV/CACと合わせて分析したい重要指標

LTVとCAC、そしてその比率であるユニットエコノミクスは、事業の健全性を測る上で中心的な指標です。しかし、これらだけを見ていれば万全というわけではありません。事業の状況をより多角的に、そして解像度高く理解するためには、いくつかの関連指標を合わせて分析することが非常に重要です。ここでは、特に重要度の高い二つの指標、「ペイバック期間」と「チャーンレート」について解説します。

ペイバック期間(CAC回収期間)

ペイバック期間(Payback Period)とは、文字通り、一人の新規顧客を獲得するために投下したコスト(CAC)を、その顧客から得られる利益(または売上)によって完全に回収しきるまでにかかる期間を指します。CAC回収期間とも呼ばれます。

計算式:

ペイバック期間(月数) = CAC ÷ (顧客一人あたりの月間平均収益 × 粗利率)

※ (顧客一人あたりの月間平均収益 × 粗利率) は、顧客一人あたりが1ヶ月で生み出す「粗利」を意味します。SaaSビジネスであれば ARPA × 粗利率 となります。

なぜペイバック期間が重要なのか?

LTV/CAC比率が3倍以上で健全だったとしても、ペイバック期間が極端に長い(例えば36ヶ月など)場合、ビジネスには大きなリスクが潜んでいます。

- キャッシュフローへの影響: ペイバック期間が長いということは、顧客獲得のために先行投資した現金が、利益となって手元に戻ってくるまでに長い時間がかかることを意味します。これにより、運転資金が圧迫され、黒字なのに資金がショートする「黒字倒産」のリスクが高まります。特に、資金体力に乏しいスタートアップにとっては、この指標は死活問題となり得ます。

- 投資効率と成長スピード: ペイバック期間が短ければ短いほど、投資した資金を素早く回収し、その資金を新たな顧客獲得のために再投資できます。これにより、成長のサイクルが速まり、事業をよりスピーディに拡大させることが可能になります。

健全性の目安:

これも業種やビジネスモデルによりますが、一般的にBtoBのSaaSビジネスにおいては、ペイバック期間は12ヶ月以内が望ましいとされています。1年以内に投資を回収できれば、2年目以降は純粋な利益となり、安定した経営基P盤を築きやすくなります。

LTV/CAC比率が「事業の最終的な収益性」を示す指標だとすれば、ペイバック期間は「事業の財務的な安全性と成長スピード」を示す指標と言えます。この二つを両輪で見ることで、短期的な資金繰りと長期的な収益性のバランスが取れた、持続可能な成長戦略を描くことができます。

チャーンレート(解約率)

チャーンレート(解約率)は、LTVの計算式(LTV = ARPA ÷ チャーンレート)にも登場する重要な要素ですが、単独の指標としても常に注視すべきKPI(重要業績評価指標)です。特にサブスクリプションモデルにおいては、事業の根幹を揺るがす最重要指標の一つと位置づけられています。

定義:

チャーンレート(%) = (特定の期間内に解約した顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数) × 100

チャーンレートがなぜ重要なのか?

- LTVへの直接的なインパクト: 前述の通り、チャーンレートはLTVの計算式の分母に位置するため、この数値が少しでも改善されれば、LTVは大きく向上します。例えば、月次チャーンレートが2%から1%に半減すれば、平均顧客継続期間は50ヶ月から100ヶ月へと倍増し、LTVも理論上2倍になります。チャーンレートのわずかな改善が、収益性に指数関数的なインパクトを与えるのです。

- 「穴の空いたバケツ」の警告: 高いチャーンレートは、いわば「バケツの底に穴が空いている」状態です。マーケティングチームが一生懸命に新規顧客という「水」を注ぎ込んでも、それ以上のペースで既存顧客という水が漏れ出ていってしまっては、バケツ(=事業)は決して満たされません。新規顧客獲得(CAC)に多額のコストをかける前に、まずはこの穴を塞ぐ(チャーンレートを下げる)ことが最優先課題となります。

- レベニューチャーンという視点: チャーンレートには、顧客数をベースにした「カスタマーチャーン」の他に、収益額をベースにした「レベニューチャーン」という考え方があります。これは、解約やダウングレードによって失われた収益の割合を示します。大口顧客が1社解約するインパクトは、小口顧客10社の解約よりも大きい場合があります。事業への金銭的な影響をより正確に把握するためには、レベニューチャーンをモニタリングすることが非常に重要です。

LTV/CACというマクロな視点での分析に加え、ペイバック期間でキャッシュフローの健全性を、チャーンレートで顧客基盤の安定性をチェックすることで、より精緻な事業分析が可能になります。これらの指標をダッシュボードなどで常に可視化し、変動の要因を深掘りしていくことが、データドリブンな経営の実践と言えるでしょう。

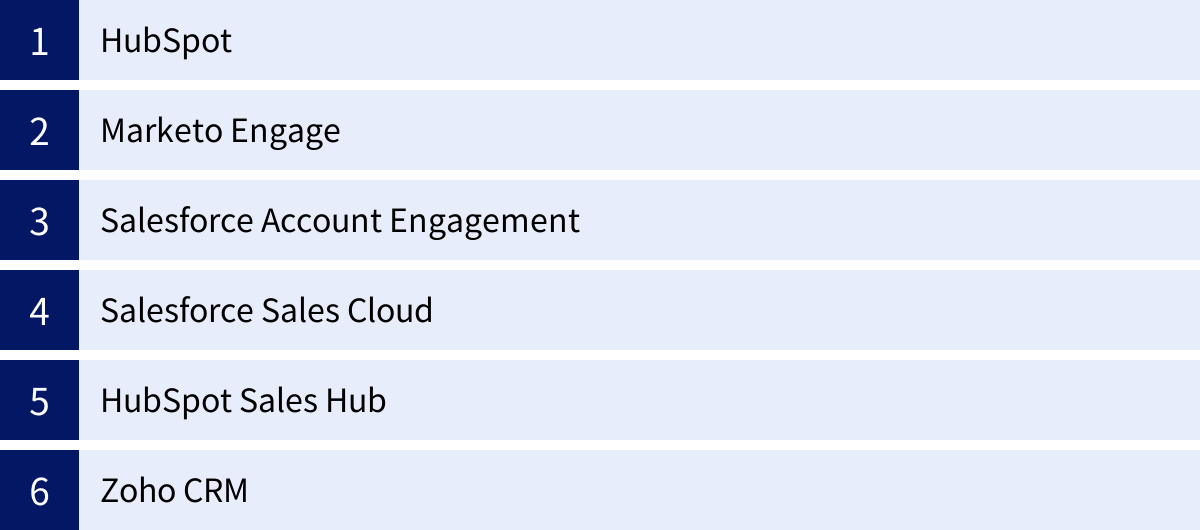

LTV/CACの分析・改善に役立つツール

これまで解説してきたLTVやCACといった指標を正確に算出し、継続的にモニタリングし、そして改善施策を実行していくためには、手作業でのデータ集計や分析には限界があります。幸い、現代ではこれらの活動を効率化し、精度を高めるための優れたツールが数多く存在します。ここでは、LTV/CACの分析・改善に特に役立つ「MA(マーケティングオートメーション)」と「CRM/SFA」の代表的なツールを紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)ツールは、マーケティング活動における定型的な業務を自動化し、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までを一元的に管理するためのプラットフォームです。MAツールは、CACの削減とLTVの向上、両方の側面に貢献します。

- CAC削減への貢献: サイト訪問者の行動を追跡し、興味関心に応じたコンテンツを提供することで、見込み客の質を高め、CVRを向上させます。また、スコアリング機能により成約確度の高いリードを自動で抽出し、営業部門に引き渡すことで、営業活動の効率化にも繋がります。

- LTV向上への貢献: 顧客になった後も、利用状況に応じたステップメールを配信したり、アップセル・クロスセルの機会を検知してアプローチしたりすることで、顧客エンゲージメントを高め、解約率の低減や顧客単価の向上に役立ちます。

HubSpot

HubSpotは、インバウンドマーケティングの思想を提唱する企業であり、その中核となるのが「HubSpot Marketing Hub」というMAツールです。CRM(顧客関係管理)プラットフォームを無料で提供しており、その上でMA、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)などの機能がシームレスに連携するのが最大の特徴です。中小企業から大企業まで幅広く利用されており、特に無料プランから始められる手軽さと、直感的で使いやすいインターフェースに定評があります。

(参照:HubSpot公式サイト)

Marketo Engage

Marketo Engageは、アドビ社が提供するMAツールで、特にBtoBマーケティングにおいて世界的に高いシェアを誇ります。精緻なリードナーチャリング(見込み客育成)や、顧客一人ひとりの行動に合わせた複雑なシナリオ設計に強みがあります。また、営業部門と連携して特定のターゲット企業群に集中的にアプローチするABM(アカウントベースドマーケティング)機能も充実しており、エンタープライズ向けの高度なマーケティング活動を支援します。

(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

Salesforce Account Engagement (旧Pardot)

Salesforce Account Engagementは、世界No.1のCRM/SFAであるSalesforceと一体となって機能するMAツールです(旧製品名:Pardot)。最大の強みは、Salesforce CRMとのネイティブな連携です。マーケティング活動のデータと営業活動のデータが完全に同期されるため、マーケティング施策がどれだけ商談や売上に貢献したかというROI分析を極めて正確に行うことができます。営業とマーケティングの連携を強化したいBtoB企業に最適なツールの一つです。

(参照:Salesforce Account Engagement公式サイト)

CRM(顧客関係管理)/ SFA(営業支援システム)

CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を維持・向上させるためのツールです。SFA(Sales Force Automation)は、営業部門の商談管理やプロセス管理を自動化・効率化するためのツールで、多くのCRMはSFAの機能を内包しています。これらのツールは、特にLTVの向上に大きく貢献します。

- LTV向上への貢献: 顧客の基本情報、過去の購買履歴、問い合わせ履歴、営業担当者とのやり取りなどを一元管理することで、全社で顧客情報を共有できます。これにより、きめ細やかで一貫性のある顧客対応が可能となり、顧客満足度やロイヤルティが向上します。また、蓄積されたデータを分析することで、アップセルやクロスセルの機会を発見したり、解約の予兆を検知したりすることにも繋がります。

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、世界で最も広く利用されているSFA/CRMの代表格です。顧客管理、案件管理、売上予測、レポート・ダッシュボード機能など、営業活動を支援するためのあらゆる機能が網羅されています。また、「AppExchange」というビジネスアプリのマーケットプレイスを通じて、様々な外部ツールと連携し、機能を拡張できる高いカスタマイズ性と拡張性が特徴です。

(参照:Salesforce Sales Cloud公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hubは、前述のHubSpot CRMプラットフォーム上で機能する営業支援ツールです。Eメールのトラッキング、ミーティングの自動日程調整、ドキュメント管理、パイプラインの可視化など、営業担当者個人の生産性を高めるための機能が豊富に揃っています。Marketing Hubとの連携もスムーズで、マーケティングから営業、カスタマーサービスまで、一貫した顧客体験を提供するための基盤となります。

(参照:HubSpot公式サイト)

Zoho CRM

Zoho CRMは、非常にコストパフォーマンスに優れた多機能なCRMとして知られています。中小企業向けの安価なプランから、大企業向けの高度な機能を備えたプランまで幅広く提供しており、企業の規模や成長フェーズに合わせて柔軟に選択できます。営業支援だけでなく、マーケティングオートメーションや顧客サポート、在庫管理などの機能も統合されており、これ一つでビジネスの多くの側面をカバーできる点が魅力です。

(参照:Zoho CRM公式サイト)

これらのツールを導入し、データを活用することで、LTVとCACの分析はより正確かつリアルタイムになり、改善施策の立案と実行もデータに基づいて行うことができるようになります。自社のビジネスモデルや事業フェーズに合ったツールを選定し、活用することが、持続的な成長への近道となるでしょう。