現代のビジネスにおいて、WebサイトやSNSといったデジタルチャネルの活用は、企業の成長に不可欠な要素となっています。しかし、「Webサイトからの問い合わせが増えない」「SEO対策を何から始めれば良いかわからない」「広告の費用対効果が悪い」といった悩みを抱える企業は少なくありません。このような複雑で専門的なWebマーケティングの課題を解決し、事業成長を支援するのがWebコンサルティングです。

この記事では、Webコンサルティングの基本的な知識から、料金相場、依頼するメリット・デメリット、そして最も重要な「失敗しない会社の選び方」までを網羅的に解説します。さらに、目的別に厳選したおすすめのWebコンサルティング会社20選もご紹介します。

自社のWeb戦略に行き詰まりを感じている方、外部の専門家の力を借りてビジネスをもう一段階レベルアップさせたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にして、最適なパートナーを見つけるための一歩を踏み出してください。

目次

Webコンサルティングとは

Webコンサルティングとは、クライアント企業のWebサイトやWebマーケティング活動全般における課題を特定し、その解決策を提案・実行支援することで、事業目標(売上向上、問い合わせ数増加、ブランディング強化など)の達成を目指す専門的なサービスです。

インターネットがビジネスの主戦場となった現代において、企業が抱えるWebに関する悩みは多岐にわたります。例えば、「Webサイトは作ったものの、全く集客できていない」「多額の広告費を投じているが、成果に繋がっているのか不明確」「競合他社が次々と新しいWeb施策を打ち出す中で、自社はどう動けば良いのかわからない」といったケースです。

このような課題に対して、Webコンサルタントは第三者の客観的な視点と専門的な知見から、現状を正確に分析し、データに基づいた論理的な戦略を立案します。そして、その戦略を実行するための具体的なアクションプランを提示し、時には実行そのものをサポートしながら、クライアントを成功へと導く役割を担います。単にアドバイスをするだけでなく、クライアントと伴走しながら、継続的に成果を創出していくパートナーであるといえるでしょう。

Webコンサルティングの主な仕事内容

Webコンサルティングの仕事は、大きく分けて「課題分析と戦略設計」「具体的な施策の提案と実行支援」「効果測定と改善」という3つのフェーズで構成されています。これらは一度きりで終わるものではなく、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回しながら、継続的に改善を重ねていくのが一般的です。

課題分析と戦略設計

Webコンサルティングの最初のステップは、クライアントが抱える現状の課題を正確に把握し、事業全体の目標達成に向けたWeb戦略の全体像を描くことです。このフェーズが、コンサルティング全体の成否を分けるといっても過言ではありません。

まず、コンサルタントは様々な角度から現状分析を行います。具体的には、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを用いてWebサイトの現状(アクセス数、流入経路、ユーザー行動、コンバージョン率など)をデータに基づいて分析します。同時に、競合他社のWebサイトやマーケティング活動を調査し、市場における自社の立ち位置を客観的に評価します。さらに、クライアント企業の担当者へのヒアリングを通じて、ビジネスモデル、ターゲット顧客、商品・サービスの強み、そして最終的な事業目標などを深く理解します。

これらの多角的な分析結果を基に、「なぜ目標を達成できていないのか」という根本的な原因を特定します。例えば、「そもそもサイトへのアクセスが少ない」「アクセスはあるが、ターゲット層とずれているため成約に繋がらない」「サイトの使い勝手が悪く、ユーザーが途中で離脱している」といった課題が明らかになります。

そして、特定された課題を解決し、事業目標を達成するためのKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、KGIが「年間売上1億円」であれば、KPIは「月間問い合わせ数100件」「問い合わせからの成約率20%」「Webサイトへの自然検索流入数1万セッション」といった具体的な数値目標になります。これらの指標を道しるべとして、「誰に(ターゲット)」「何を(提供価値)」「どのように(チャネル・施策)」届けるかという、一貫性のあるWeb戦略を設計します。

具体的な施策の提案と実行支援

戦略設計の次に行うのが、その戦略を実現するための具体的な施策の提案と、その実行を支援するフェーズです。立派な戦略も、実行されなければ意味がありません。コンサルタントは、設計した戦略から逆算し、最も効果的かつ効率的な打ち手を優先順位をつけて提案します。

提案される施策は、クライアントの課題や目標に応じて多岐にわたります。

- SEO(検索エンジン最適化):特定のキーワードで検索結果の上位に表示させ、質の高いアクセスを集めるための内部施策(サイト構造の改善、表示速度の高速化など)や外部施策(良質な被リンクの獲得)、コンテンツ施策(ユーザーに有益な記事の作成)などを提案します。

- Web広告:リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など、様々な広告媒体の中から最適なものを選び、ターゲット設定、クリエイティブ制作、予算配分などを計画します。

- コンテンツマーケティング:ターゲット顧客の興味・関心や悩みに応える有益なコンテンツ(ブログ記事、動画、ホワイトペーパーなど)を継続的に発信し、見込み客を育成してファン化を目指します。

- LPO(ランディングページ最適化)/CRO(コンバージョン率最適化):広告や検索からの訪問者を受け止めるランディングページや、Webサイト全体のデザイン、導線、入力フォームなどを改善し、問い合わせや購入などのコンバージョン率を高めます。

- SNS活用:Twitter、Instagram、Facebookなどを活用し、ブランド認知度の向上やユーザーとのコミュニケーションを促進します。

コンサルティング会社によっては、単に提案するだけでなく、実行までをサポートするケースも多くあります。例えば、コンテンツ制作を代行したり、広告運用の実務を担ったり、サイト改修のディレクションを行ったりと、クライアントの社内リソースに応じて支援の範囲は変動します。重要なのは、クライアントが自走できるよう、ノウハウの提供や社内体制の構築支援も同時に行うことです。

効果測定と改善

施策を実行したら、それで終わりではありません。実行した施策が実際にどれだけの効果を生んだのかを定量的に測定し、その結果を基に次の改善策に繋げるフェーズが不可欠です。

コンサルタントは、あらかじめ設定したKPIが達成できているかを、アクセス解析ツールや各種広告管理画面のデータを用いて定期的にチェックします。例えば、SEO施策であれば「検索順位の変動」「自然検索からの流入数」、Web広告であれば「表示回数」「クリック率」「コンバージョン単価(CPA)」などを詳細に分析します。

そして、月次や週次でレポートを作成し、クライアントに報告会を実施します。この報告会は、単に結果を共有する場ではありません。「なぜこの施策はうまくいったのか」「なぜこの数値は目標に届かなかったのか」といった成功・失敗要因の分析(=考察)を行い、クライアントと議論を交わしながら、次のアクションプランを策定する重要な機会です。

例えば、「特定のキーワードでの上位表示には成功したが、コンバージョンに繋がっていない」という事実が分かれば、「そのキーワードで流入するユーザーの意図と、ページのコンテンツが合致していないのではないか」という仮説を立て、コンテンツの修正や差し替えといった改善策を提案します。このような「実行→測定→分析→改善」のサイクルを高速で回し続けることで、Webマーケティングの成果を最大化していくのが、Webコンサルティングの大きな価値と言えるでしょう。

WebコンサルティングとWebマーケティングの違い

「Webコンサルティング」と「Webマーケティング」は混同されがちですが、その役割とスコープには明確な違いがあります。両者の関係性を理解することは、自社に必要なサービスを正しく選択する上で非常に重要です。

| 観点 | Webコンサルティング | Webマーケティング(施策実行) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 戦略設計と課題解決の「指南役」 | 具体的な施策の「実行役」 |

| 活動のスコープ | 事業目標達成に向けたWeb戦略全体の設計、KPI設定、複数施策の統合的管理、効果測定と改善提案など、上流工程が中心。 | SEO、広告運用、SNS運用、コンテンツ制作など、個別の施策実行(下流工程)が中心。 |

| 目的 | クライアントのWebマーケティング活動全体の最適化と成果の最大化。中長期的な視点でビジネスの成長に貢献する。 | 担当する個別施策における目標(KPI)の達成(例:広告のCPA改善、特定キーワードでの上位表示)。 |

| 成果物(例) | 戦略提案書、市場・競合調査レポート、Webサイト分析レポート、改善提案書、月次報告書(考察含む)など。 | 制作されたコンテンツ、広告レポート(数値結果)、改善されたWebページなど。 |

簡単に言えば、Webコンサルティングは「何を」「なぜ」「どのようにやるべきか」という戦略や計画を立てる司令塔の役割を担います。家を建てる際の「建築家」や「設計士」に例えると分かりやすいでしょう。クライアントの要望を聞き、土地(市場)の状況を調査し、最適な家の設計図(Web戦略)を描きます。

一方、Webマーケティング(施策実行)は、その設計図に基づいて実際に家を建てる「大工」や「職人」のような存在です。SEO、広告運用、コンテンツ制作といった個別の専門スキルを駆使して、設計図を形にしていきます。

もちろん、多くのWebコンサルティング会社は、戦略立案だけでなく施策の実行支援までを手掛けています。しかし、その根底にあるのは、個別の施策をバラバラに行うのではなく、「事業目標達成」という最上位の目的に向かって、全ての施策が有機的に連携するよう全体を設計・管理するというコンサルティング視点です。

自社に「Web戦略を描ける人材がいない」「複数の施策をどう組み合わせれば良いかわからない」という課題がある場合はWebコンサルティングが適しており、「戦略は決まっているが、実行するリソース(人手)が足りない」という場合は、個別の施策代行(Webマーケティング会社)を検討するのが良いでしょう。

Webコンサルティングの料金相場

Webコンサルティングを依頼する際に最も気になるのが料金です。料金は、契約形態、依頼する業務範囲、コンサルティング会社の規模や実績などによって大きく変動します。ここでは、一般的な料金相場を「契約形態別」と「依頼内容別」に分けて解説します。

契約形態別の料金相場

Webコンサルティングの契約形態は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。

| 契約形態 | 料金相場(月額/一括) | 特徴 | 向いている企業 |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額10万円~100万円以上 | 中長期的な視点で継続的にアドバイスやサポートを受ける。定期的なミーティングやレポーティングが中心。 | 継続的にWebマーケティングを改善・強化していきたい企業。社内に実行部隊はいるが、戦略的なアドバイスが欲しい企業。 |

| プロジェクト型 | 50万円~数百万円以上(一括) | 特定の課題解決や目標達成のために、期間とゴールを定めて依頼する。サイトリニューアルや新規事業立ち上げなど。 | 「サイトをリニューアルしたい」「特定のキャンペーンを成功させたい」など、明確な目的と期間が決まっている企業。 |

| 成果報酬型 | 初期費用+成果に応じた報酬 | 「売上〇%アップ」「問い合わせ〇件獲得」など、事前に定めた成果が出た場合にのみ報酬を支払う。 | 成果が明確に計測できる商材(EC、資料請求など)を持つ企業。初期投資を抑えたいが、リスクも伴う。 |

顧問契約型

顧問契約型は、月額固定料金で、中長期的にWebマーケティング全般の支援を受ける最も一般的な契約形態です。期間は半年~1年契約が多く、毎月の定例ミーティング、レポート提出、日々のチャットやメールでの相談などが主なサービス内容となります。

料金の幅は広く、月額10万円~30万円程度が中小企業向けの一般的な価格帯です。この価格帯では、月1~2回の定例会と、基本的なアクセス解析レポート、施策の方向性に関するアドバイスが中心となります。より戦略的な深い分析や、複数の施策にまたがるディレクションを求める場合は、月額30万円~50万円程度が必要になるでしょう。さらに、大企業向けや、複数の専門家がチームを組んで対応するような大規模なコンサルティングでは、月額100万円を超えることも珍しくありません。

顧問契約のメリットは、継続的なサポートにより、PDCAサイクルを回しながら着実に成果を積み上げていける点です。また、自社のビジネスへの理解が深まるため、より的確なアドバイスが期待できます。

プロジェクト型

プロジェクト型は、「Webサイトリニューアル」「新規サービス立ち上げに伴うマーケティング戦略設計」「大規模なSEO改善」など、特定の目的と期間を定めて依頼する契約形態です。料金はプロジェクトの規模や難易度に応じて一括で見積もられます。

例えば、小規模なサイトの分析と改善提案であれば50万円~100万円程度から可能ですが、大規模なサイトリニューアルの戦略設計から要件定義、ディレクションまでを含むプロジェクトになると、数百万円から1,000万円以上になることもあります。

プロジェクト型のメリットは、ゴールと予算が明確であるため、計画が立てやすい点です。特定の課題を短期集中で解決したい場合に適しています。ただし、プロジェクト終了後の運用については別途検討する必要があります。

成果報酬型

成果報酬型は、「お問い合わせ1件につき〇円」「売上の〇%」といった形で、事前に合意した成果(コンバージョン)に応じて報酬を支払う契約形態です。初期費用や月額固定費が低く抑えられていることが多く、依頼する側にとってはリスクが低いように見えます。

しかし、コンサルティング会社側もリスクを負うため、短期間で成果が出やすく、かつ成果の計測が容易な案件(ECサイトの売上向上、アフィリエイト広告運用など)に限定される傾向があります。また、成果を出すために強引な手法が取られたり、中長期的なブランディングを損なう施策が行われたりするリスクもゼロではありません。

料金体系は「成果1件あたり〇円」や「売上や利益の〇%」など様々です。成功の定義や計測方法、報酬の支払い条件などを契約前に詳細に詰めておくことが極めて重要です。

依頼内容別の料金相場

コンサルティング料金は、依頼する具体的な業務内容によっても変動します。ここでは代表的な依頼内容とその料金相場を見ていきましょう。

Webサイトの分析・改善提案

自社サイトの現状を客観的に評価し、改善点を発見するための依頼です。アクセス解析データやヒートマップツールを用いたユーザー行動分析、競合調査、ユーザビリティテストなどを通じて、詳細な分析レポートと具体的な改善提案書が納品されます。

- 料金相場:30万円~150万円(プロジェクト型)

- サイトの規模や分析の深度によって大きく変動します。簡易的な診断であれば安価に、ユーザーインタビューなどを含む詳細な分析であれば高額になります。

SEOコンサルティング

検索エンジンからの集客を増やすための専門的なコンサルティングです。キーワード戦略の立案、内部施策の技術的な指示、コンテンツ企画、被リンク獲得戦略の提案などが含まれます。

- 料金相場:月額10万円~50万円(顧問契約型)

- コンテンツ制作(記事作成)を依頼する場合は、別途費用(1記事数万円~)が発生することが一般的です。競合が強いビッグキーワードを狙う場合や、大規模サイトのSEOでは、月額50万円以上になることもあります。

Web広告の運用代行

リスティング広告やSNS広告などの運用を代行してもらうサービスです。多くの場合、コンサルティング要素も含まれ、単なる運用作業だけでなく、戦略立案や改善提案も行われます。

- 料金相場:広告費の20% or 月額固定費(5万円~)

- 料金体系は「広告費の20%」が最も一般的ですが、広告費が少ない場合は「月額〇万円」という最低手数料が設定されていることが多いです。例えば、月額広告費が50万円なら、手数料は10万円となります。広告費の規模が大きくなるほど、手数料の料率は下がっていく傾向があります。

SNSの運用代行

Twitter、Instagram、Facebookなどの公式アカウントの運用を代行してもらうサービスです。投稿コンテンツの企画・作成、投稿作業、コメントへの返信、キャンペーンの実施、効果測定レポートの作成などが含まれます。

- 料金相場:月額10万円~50万円以上

- 投稿の頻度やコンテンツの制作工数(画像制作、動画編集など)、キャンペーンの有無などによって料金は大きく変わります。単なる投稿代行であれば安価ですが、戦略立案や分析、インフルエンサー活用などを含む総合的なコンサルティングを依頼する場合は高額になります。

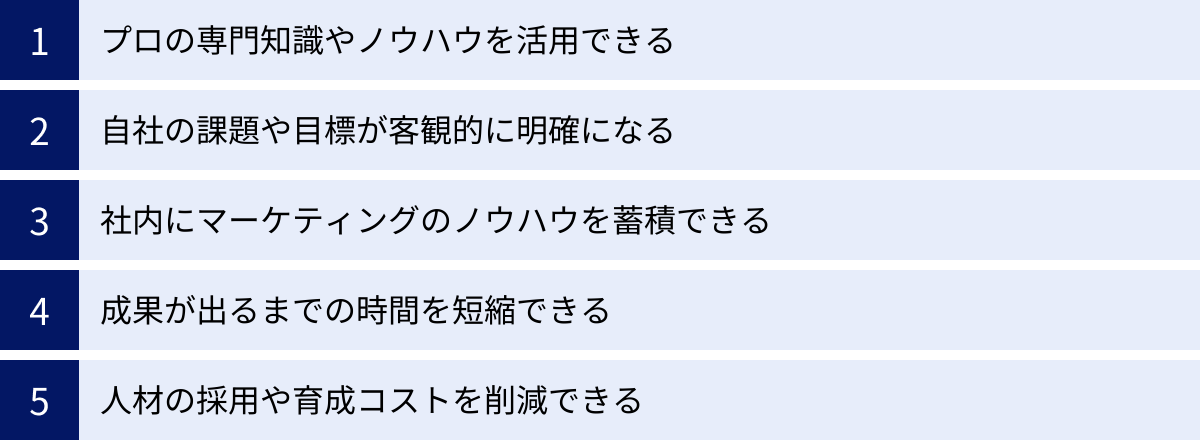

Webコンサルティングを依頼する5つのメリット

Webコンサルティングの利用には決して安くない費用がかかりますが、それを上回る多くのメリットが存在します。ここでは、外部の専門家を活用することで得られる5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① プロの専門知識やノウハウを活用できる

最大のメリットは、自社だけでは獲得が難しい、最新かつ専門的な知識やノウハウを即座に活用できる点です。Webマーケティングの世界は技術の進歩が非常に速く、Googleのアルゴリズム更新、新しい広告媒体の登場、SNSのトレンド変化など、常に最新情報をキャッチアップし続ける必要があります。

社内の担当者だけでこれら全ての情報を網羅し、最適な戦略に落とし込むのは至難の業です。一方、Webコンサルティング会社は、日々多くの企業のマーケティング支援を行う中で、成功事例や失敗事例、業界ごとの特性など、実践的で生きたノウハウを豊富に蓄積しています。

例えば、SEO対策一つとっても、「どのようなコンテンツが評価されやすいか」「どのようなサイト構造がクローラーに好まれるか」といった最新の知見を持っています。広告運用においても、効果的なターゲティング手法やクリエイティブの勝ちパターンを熟知しています。こうしたプロの知見を借りることで、手探りで施策を進める無駄を省き、成功への最短ルートを歩むことが可能になります。

② 自社の課題や目標が客観的に明確になる

社内で長年同じ業務に携わっていると、どうしても視野が狭くなったり、思い込みで物事を判断してしまったりすることがあります。「うちは昔からこのやり方でやってきたから」といった慣習が、実は成長の足かせになっているケースも少なくありません。

Webコンサルタントは、第三者の客観的な視点から、データに基づいて現状を冷静に分析します。アクセス解析データや競合調査の結果といった客観的な事実を突きつけることで、社内では気づかなかった、あるいは見て見ぬふりをしてきた本質的な課題を浮き彫りにしてくれます。

例えば、「自社では製品の品質に絶対の自信があるが、Webサイトではその魅力が全く伝わっていない」という事実や、「一生懸命更新しているブログが、実はターゲット層に全く読まれていない」といった厳しい現実を指摘してくれるかもしれません。

こうした客観的な分析を通じて、「本当に目指すべきゴールは何か(KGI)」「そのために達成すべき具体的な指標は何か(KPI)」が明確になります。課題と目標が具体的になることで、社内の関係者全員が同じ方向を向いて、やるべきことに集中できるようになります。これは、組織全体の生産性を高める上でも非常に大きなメリットです。

③ 社内にマーケティングのノウハウを蓄積できる

優れたWebコンサルティング会社は、単に施策を代行するだけでなく、クライアント企業が将来的に自走できるよう、ノウハウの移転を意識してサポートしてくれます。これは、依頼する企業にとって非常に価値のあるメリットです。

コンサルティングの過程では、定例ミーティングやレポートを通じて、「なぜこの施策を行うのか」「このデータから何が読み取れるのか」「どのように改善策を考えたのか」といった、プロの思考プロセスに触れる機会が数多くあります。自社の担当者がこれらのプロセスに主体的に関わることで、実践的なWebマーケティングの知識やスキルを吸収できます。

例えば、コンサルタントと一緒にキーワード選定を行ったり、広告文を作成したり、分析レポートを読み解いたりする経験は、座学で学ぶ何倍もの価値があります。将来的には、コンサルタントに頼らずとも、社内のチームだけでPDCAサイクルを回せるようになることが理想です。コンサルティング費用は、単なる外注費ではなく、社内人材への教育投資という側面も持っているのです。

④ 成果が出るまでの時間を短縮できる

Webマーケティング、特にSEOやコンテンツマーケティングは、成果が出るまでに時間がかかる施策です。知識がないまま手探りで始めると、何ヶ月、あるいは何年もかけたのに全く成果が出ない、という事態に陥ることも珍しくありません。

Webコンサルタントは、豊富な経験から「どこに」「どのような」リソースを投下すれば最も効率的に成果を出せるかを知っています。無数の選択肢の中から、やるべきことと、やるべきでないことを見極め、最短距離でゴールにたどり着くためのロードマップを提示してくれます。

例えば、サイト立ち上げ初期に、いきなり競合の多いビッグキーワードでSEOを狙うのは非効率です。コンサルタントであれば、まずは競合が少なく、かつコンバージョンに繋がりやすい「ロングテールキーワード」から攻める戦略を提案するでしょう。このような的確な戦略判断によって、試行錯誤の時間を大幅に削減し、競合他社に先んじて成果を出すことが可能になります。ビジネスの世界では時間は有限であり、この「時間短縮効果」は金銭的な価値に換算できないほど大きなメリットと言えます。

⑤ 人材の採用や育成コストを削減できる

高度なWebマーケティングスキルを持つ人材を自社で採用・育成するには、多大なコストと時間がかかります。優秀なWebマーケターは市場価値が高く、採用競争も激しいため、高額な報酬が必要となるケースがほとんどです。また、採用できたとしても、その人材が自社のビジネスにフィットするとは限りませんし、育成にも時間がかかります。

Webコンサルティングを依頼すれば、即戦力となるプロフェッショナル人材やチームの能力を、必要な期間だけ活用できます。これは、優秀なマーケティング部門を丸ごとアウトソーシングするようなものです。採用に伴うリスクや、人件費、社会保険料、教育研修費といった固定費を抱えることなく、高い専門性を確保できます。

特に、事業の立ち上げ期や、専門人材が不足している中小企業にとっては、非常に費用対効果の高い選択肢となります。浮いたリソース(人・モノ・金・時間)を、自社のコア業務である商品開発やサービス改善に集中させることができるのも、大きなメリットです.

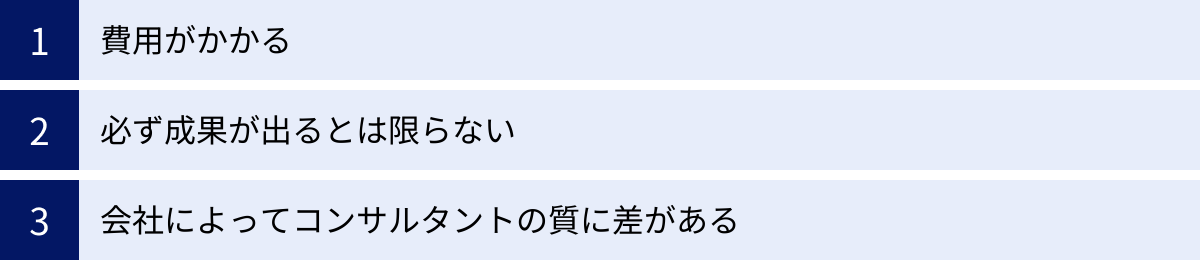

Webコンサルティングを依頼する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、Webコンサルティングの依頼にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、依頼後のミスマッチを防ぎ、より効果的にコンサルティングを活用できます。

① 費用がかかる

最も分かりやすいデメリットは、当然ながら費用が発生することです。前述の通り、Webコンサルティングの料金は決して安くはありません。顧問契約であれば月額数十万円、プロジェクト型であれば数百万円単位の投資が必要になることもあります。

特に、まだ事業が軌道に乗っていないスタートアップや、予算に限りがある中小企業にとっては、この費用が大きな負担となる可能性があります。重要なのは、この費用を単なる「コスト(経費)」として捉えるのではなく、「リターン(利益)を生むための投資」として考えられるかどうかです。

コンサルティングを依頼する前に、「この投資によって、どれくらいの売上増やコスト削減が見込めるのか」という投資対効果(ROI)の視点で検討することが不可欠です。期待できるリターンが投資額を上回るという明確な見通しが立たない場合は、依頼を見送るか、より小規模なプランから始めるなどの判断が必要になります。

② 必ず成果が出るとは限らない

Webコンサルティングを依頼したからといって、100%の確率で成果が保証されるわけではない、という点も理解しておく必要があります。Webマーケティングは、Googleのアルゴリズム変動、競合の動向、市場環境の変化など、多くの不確実な外部要因に影響されます。

優秀なコンサルタントであっても、これらの変化を完全に予測し、コントロールすることは不可能です。どんなに優れた戦略を立てても、想定外の事態によって計画通りに進まないリスクは常に存在します。

また、成果はコンサルティング会社だけの力で生まれるものではなく、依頼する企業側の協力体制にも大きく左右されます。例えば、コンサルタントから「Webサイトのこの部分を修正してください」という提案があっても、社内の承認プロセスが遅々として進まなかったり、担当部署が非協力的だったりすれば、施策は実行できず、成果も生まれません。

「お金を払ったのだから、あとは全部お任せでうまくやってくれるだろう」という丸投げの姿勢では、失敗する可能性が高まります。コンサルタントはあくまでパートナーであり、成果を出すためには自社も主体的にプロジェクトに関わる必要があることを認識しておくことが重要です。

③ 会社によってコンサルタントの質に差がある

「Webコンサルティング会社」と一口に言っても、そのサービスレベルやコンサルタントの質には大きなばらつきがあります。これは、依頼する側にとって最も注意すべきデメリットの一つです。

Webコンサルティングは、参入障壁が比較的低い業界であるため、経験の浅いコンサルタントや、特定の施策(例:SEOだけ、広告だけ)の知識しかない担当者が「コンサルタント」を名乗っているケースも残念ながら存在します。また、会社の知名度や規模が大きくても、実際に自社の担当になるコンサルタントが優秀であるとは限りません。営業担当者の話は魅力的だったのに、契約後にアサインされた担当者のスキルが低かった、というミスマッチも起こり得ます。

質の低いコンサルタントに当たってしまうと、費用を払っているにもかかわらず、ありきたりな一般論しか得られなかったり、的外れな提案をされたりして、時間とコストを無駄にすることになりかねません。

このような事態を避けるためには、後述する「失敗しないWebコンサルティング会社の選び方」を参考に、契約前に担当者の実績やスキル、そして自社のビジネスへの理解度などを慎重に見極めるプロセスが不可欠です。

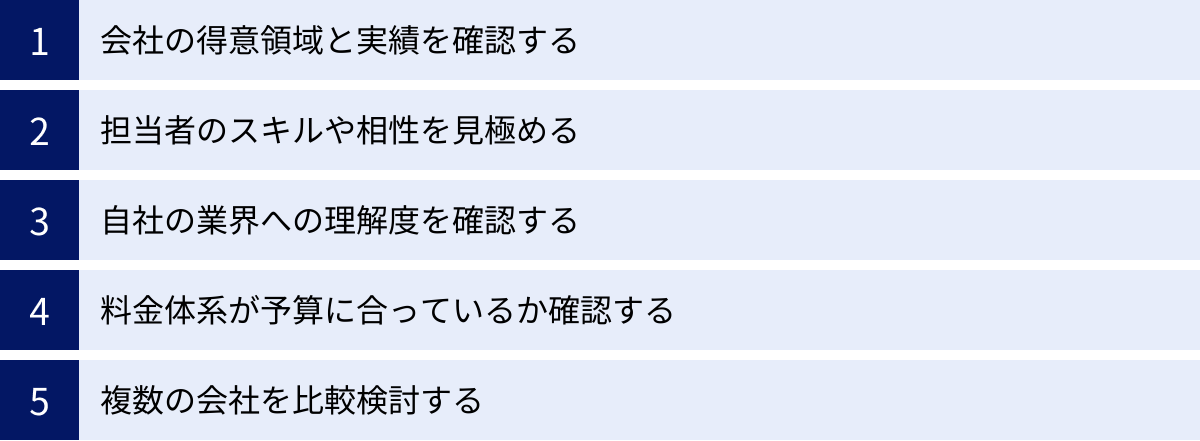

失敗しないWebコンサルティング会社の選び方5つのポイント

数多くのWebコンサルティング会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すことは、プロジェクト成功の鍵を握ります。ここでは、会社選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。

① 会社の得意領域と実績を確認する

Webコンサルティング会社には、それぞれ得意な領域や業界があります。自社の課題や目的に合致した強みを持つ会社を選ぶことが、最も重要な第一歩です。

- 得意な施策:SEOに強い会社、Web広告に強い会社、SNSマーケティングに強い会社、サイト改善(CRO)に強い会社など、専門性は様々です。自社が最も強化したい施策領域で高い専門性を持つ会社を選びましょう。複数の施策を組み合わせた総合的な支援を求める場合は、それぞれの領域で実績があるかを確認します。

- 得意な業界:BtoB(法人向けビジネス)とBtoC(消費者向けビジネス)では、マーケティングのアプローチが大きく異なります。また、不動産、人材、医療、ECなど、特定の業界に特化した知見を持つ会社もあります。自社と同じ業界での支援実績が豊富な会社は、業界特有の課題や顧客インサイトを理解している可能性が高く、スムーズな連携が期待できます。

- 実績の確認方法:公式サイトの「実績」「事例」ページを確認するのは基本ですが、その際は「どのような課題を持った企業が」「どのような施策を行い」「どのような成果(数値的な変化)を得たのか」というプロセスまで具体的に書かれているかをチェックしましょう。単に「お客様の声」が並んでいるだけでは、実力は判断できません。具体的な成果が公開されていない場合は、問い合わせの際に自社と類似した業界・課題での実績例を尋ねてみるのが有効です。

② 担当者のスキルや相性を見極める

コンサルティングの品質は、最終的に「誰が担当するか」で決まると言っても過言ではありません。会社の看板や実績だけでなく、実際に自社のプロジェクトを担当するコンサルタント個人のスキルや経験、そして人間的な相性を見極めることが非常に重要です。

- スキルと経験の確認:商談や提案の場で、担当者自身の過去の実績や経歴を具体的に質問しましょう。「これまでどのような業界の、どのような課題を解決してきましたか?」「その際に最も工夫した点は何ですか?」といった質問を通じて、その担当者が持つ知見の深さや再現性のあるスキルを持っているかを探ります。

- 論理的思考力と説明能力:自社の課題や質問に対して、データや事実に基づいて論理的に、かつ分かりやすい言葉で説明してくれるかを確認します。専門用語を並べるだけで、こちらの理解度を考慮しない担当者は避けた方が良いでしょう。優れたコンサルタントは、複雑な事象をシンプルに整理し、相手に伝える能力に長けています。

- 相性(コミュニケーション):コンサルティングは長期的なパートナーシップです。担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか、信頼して相談できる相手かどうかは、プロジェクトの成否を左右します。話しやすいか、質問に対して真摯に答えてくれるか、こちらのビジネスに興味を持ってくれているか、といった人間的な相性も軽視できません。契約前に、実際に担当する予定の人物と必ず面談する機会を設けてもらいましょう。

③ 自社の業界への理解度を確認する

たとえ優れたマーケティングスキルを持っていても、自社のビジネスモデルや業界構造、ターゲット顧客について理解がなければ、的確なコンタルティングは期待できません。提案を受ける際には、その会社がどれだけ自社のことを理解しようと努めているかを注意深く観察しましょう。

- ヒアリングの質:最初の問い合わせやヒアリングの段階で、どれだけ深く自社のビジネスについて質問してくるかを見てください。テンプレート的な質問だけでなく、ビジネスモデルの核心に迫るような鋭い質問をしてくる会社は、本気で課題解決に取り組もうとしている証拠です。

- 提案内容の具体性:提出された提案書が、どこにでも通用するような一般論に終始していないか、自社特有の状況を踏まえた具体的な内容になっているかをチェックします。競合他社の名前や、業界特有のキーワードが盛り込まれているかなど、きちんと事前調査を行った上で作られた提案であるかを見極めましょう。

- 熱意と興味:担当者が自社の商品やサービスに純粋な興味や熱意を示してくれるかどうかも、良いパートナーシップを築く上で大切な要素です。

④ 料金体系が予算に合っているか確認する

コンサルティング費用は大きな投資です。自社の予算内で、求めるサービスが受けられるかどうかを慎重に確認する必要があります。

- 料金の妥当性:複数の会社から見積もりを取り、料金相場を把握した上で、提示された金額がサービス内容に見合っているかを判断します。単に安いという理由だけで選ぶのは危険ですが、一方で、不当に高額な料金を請求されていないかも見極める必要があります。

- サービス範囲の明確化:「月額〇〇万円」の中に、具体的にどのような業務が含まれているのかを詳細に確認しましょう。「定例会の回数と時間」「レポートの内容」「相談可能な時間帯や手段(メール、チャット、電話)」「含まれない作業(例:コンテンツ制作、サイト改修の実作業費)」などを契約前にリストアップし、認識の齟齬がないように書面で合意しておくことがトラブルを防ぎます。

- 柔軟性と拡張性:最初はスモールスタートで始め、成果に応じて契約内容を柔軟に変更できるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

⑤ 複数の会社を比較検討する

ここまで挙げてきたポイントを総合的に判断するためにも、必ず2~3社以上の会社に声をかけ、比較検討(相見積もり)することを強く推奨します。

1社だけの話を聞いて決めてしまうと、その会社の提案や料金が客観的に見て妥当なのかを判断できません。複数の会社と話すことで、各社の強みや弱み、提案内容の違い、担当者の質の差などが明確になり、自社にとっての最適解が見えてきます。

比較検討する際は、料金だけでなく、提案内容の質、担当者のスキルと相性、自社ビジネスへの理解度といった定性的な側面も総合的に評価することが重要です。手間はかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、最終的に良いパートナーと巡り会い、Webコンサルティングを成功させるための最も確実な方法です。

【目的別】Webコンサルティング会社おすすめ20選

ここでは、数あるWebコンサルティング会社の中から、特定の目的や強みを持つ20社を厳選してご紹介します。各社の特徴を参考に、自社の課題に合った会社を見つけるためのヒントにしてください。

※掲載されている情報は、各社の公式サイトを基に作成しています。(2024年6月時点)

| 会社名 | 得意領域 | 特徴 |

|---|---|---|

| 株式会社デジタルアイデンティティ | 集客全般、SEO、広告運用 | SEO、広告、クリエイティブ制作をワンストップで提供。大規模サイトの実績豊富。 |

| 株式会社PLAN-B | 集客全般、SEO、コンテンツ | SEOツール「SEARCH WRITE」を提供。データドリブンなコンサルティングに強み。 |

| 株式会社才流 | BtoB、集客全般、サイト改善 | BtoBマーケティングのメソッド論で有名。再現性の高いコンサルティングが特徴。 |

| 株式会社Nyle | 集客全般、SEO、コンテンツ | 「SEO相談室」など自社メディアでの発信力。事業会社としての視点も持つ。 |

| 株式会社LANY | SEO、コンテンツ | 「Webサイトを資産にする」を掲げ、中長期的なSEO・コンテンツ戦略に強み。 |

| 株式会社CINC | SEO、コンテンツ、DX支援 | SEOツール「Keywordmap」を自社開発。データとテクノロジーを駆使した分析力。 |

| anori株式会社 | SEO、コンテンツ | 少人数精鋭で、代表自らがコンサルティングを行う。高品質な支援が期待できる。 |

| awoo株式会社 | SEO、サイト改善(nununi) | AI搭載の回遊・購買促進ツール「nununi」を提供。ECサイトの売上向上に強み。 |

| 株式会社ipe | SEO、コンテンツ | 延べ1,000社以上のSEOコンサルティング実績。ナショナルクライアントも多数。 |

| 株式会社ギャプライズ | サイト改善(CRO)、広告運用 | 海外の最新マーケティングツールを多数取り扱い、CRO/LPO領域で高い専門性。 |

| 株式会社ビービット | サイト改善(UX)、DX支援 | ユーザー行動観察調査(UX調査)に強み。科学的なアプローチで本質的課題を解決。 |

| 株式会社UNCOVER TRUTH | サイト改善(CRO)、DX支援 | ヒートマップツール「USERDIVE」を提供。データに基づくUI/UX改善が得意。 |

| 株式会社メンバーズ | サイト改善、DX支援、運用 | 大企業向けのデジタルビジネス運用支援(EMC)が主力。専門人材チームを提供。 |

| StockSun株式会社 | BtoB、フリーランス集団 | 認定フリーランスによるチームで支援。実力主義で、成果にコミットするスタイル。 |

| リードプラス株式会社 | BtoB、インバウンドマーケティング | HubSpotのダイヤモンドパートナー。インバウンドマーケティングの導入・運用に強み。 |

| Mtame株式会社 | BtoB、MAツール導入支援 | MAツール「BowNow」を提供。中小企業向けのBtoBマーケティング支援が豊富。 |

| いつも株式会社 | ECサイト | Amazon、楽天など主要モールのコンサルティングに強み。EC領域で国内トップクラス。 |

| NE株式会社 | ECサイト、SaaS | EC一元管理システム「ネクストエンジン」を提供。EC事業者向けの知見が深い。 |

| Hameeコンサルティング株式会社 | ECサイト | 「ネクストエンジン」を提供するHameeグループ。EC運営のノウハウが豊富。 |

集客全般に強いWebコンサルティング会社4選

SEO、広告、SNSなど、複数のチャネルを組み合わせた総合的な集客戦略の立案・実行に強みを持つ会社です。

① 株式会社デジタルアイデンティティ

SEO、運用型広告、クリエイティブ制作を三本柱とし、デジタルマーケティング全般をワンストップで支援。特に金融や不動産、人材といった専門性が高い業界での実績が豊富です。各分野のプロフェッショナルが連携し、事業全体の成果最大化を目指すコンサルティングを提供します。(参照:株式会社デジタルアイデンティティ公式サイト)

② 株式会社PLAN-B

自社開発のSEOツール「SEARCH WRITE」やコンテンツマーケティング支援ツールで得られる膨大なデータを基に、科学的で再現性の高いコンサルティングを展開。SEO対策を起点としながらも、広告やインフルエンサーマーケティングなど、幅広い施策を組み合わせた提案が可能です。(参照:株式会社PLAN-B公式サイト)

③ 株式会社才流

「メソッドとプロセスで、再現性ある事業成長を。」を掲げ、特にBtoBマーケティングの領域で体系化されたノウハウを持つことで知られています。顧客へのヒアリングを重視し、事業の根幹からマーケティング戦略を設計。ロジカルで実践的なコンサルティングが特徴です。(参照:株式会社才流公式サイト)

④ 株式会社Nyle

「SEO相談室」などのオウンドメディア運営で培った知見を活かし、コンテンツマーケティングやSEOに強みを持っています。単なるコンサルティングだけでなく、事業会社として自社サービスも展開しており、事業を伸ばすという視点からの実践的なアドバイスが期待できます。(参照:株式会社Nyle公式サイト)

SEO対策に強いWebコンサルティング会社5選

検索エンジンからのオーガニック流入を最大化するための、専門的かつ高度なSEOコンサルティングを提供する会社です。

① 株式会社LANY

「Webサイトを資産にする」というコンセプトのもと、小手先のテクニックではない、中長期的な視点でのSEO戦略・コンテンツマーケティング戦略の立案を得意とします。クライアントの社内にノウハウが蓄積されるような、伴走型の支援スタイルが特徴です。(参照:株式会社LANY公式サイト)

② 株式会社CINC

自社開発の競合調査・分析ツール「Keywordmap」を駆使した、データドリブンなSEOコンサルティングが強み。データサイエンティストも在籍しており、定量的な分析に基づいた精度の高い戦略提案を行います。大規模サイトのSEOやDX支援にも対応しています。(参照:株式会社CINC公式サイト)

③ anori株式会社

代表の鬼頭氏をはじめとする少数精鋭のチームで、質の高いSEOコンサルティングを提供。テクニカルSEOからコンテンツSEOまで幅広く対応し、特にクライアント一社一社に深く向き合う丁寧なサポートに定評があります。(参照:anori株式会社公式サイト)

④ awoo株式会社

AI搭載のサイト内回遊・購買促進ソリューション「awoo nununi」を提供。従来のSEOとは異なるアプローチで、サイトに流入したユーザーの体験価値を高め、コンバージョンとLTV(顧客生涯価値)の向上を目指します。特にECサイトや大規模メディアとの相性が良いです。 (参照:awoo株式会社公式サイト)

⑤ 株式会社ipe

これまで1,000社以上のSEOコンサルティングを手掛けてきた実績を持つ老舗。大手ナショナルクライアントからスタートアップまで、幅広い規模・業種の支援実績があります。長年培ってきた豊富なデータとノウハウに基づいた、王道のSEOコンサルティングを提供します。(参照:株式会社ipe公式サイト)

サイト改善に強いWebコンサルティング会社4選

WebサイトのUI/UXを改善し、コンバージョン率(CVR)を高めることに特化した会社です。

① 株式会社ギャプライズ

イスラエルなど海外の最新マーケティングテクノロジーやツールを国内に導入し、それらを活用したコンサルティングを展開。特にCRO(コンバージョン率最適化)やLPO(ランディングページ最適化)の領域では国内トップクラスの実績と知見を誇ります。(参照:株式会社ギャプライズ公式サイト)

② 株式会社ビービット

「UX(ユーザーエクスペリエンス)インテリジェンス」を掲げ、ユーザー行動観察調査や科学的なアプローチで、顧客のインサイトを深く洞察します。その結果を基に、Webサイトだけでなく、事業全体の体験価値を向上させる本質的なコンサルティングを提供します。(参照:株式会社ビービット公式サイト)

③ 株式会社UNCOVER TRUTH

自社開発のヒートマップ分析ツール「USERDIVE」を活用し、ユーザーのサイト内行動を可視化。データに基づいたUI/UXの課題発見と改善提案を得意とします。ABテストなどを通じて、継続的にコンバージョン率を改善していく支援を行います。(参照:株式会社UNCOVER TRUTH公式サイト)

④ 株式会社メンバーズ

大企業向けに、Webサイト運用、SNS運用、広告運用などを専門家チームで支援する「デジタルビジネス運用支援(EMC)」を主力事業としています。WebサイトのグロースハックやUX改善を、継続的な運用体制の中で実現していくスタイルが特徴です。(参照:株式会社メンバーズ公式サイト)

BtoBマーケティングに強いWebコンサルティング会社4選

法人向けビジネスに特有の、リード獲得から商談化、受注までの一連のプロセスを最適化する支援を行う会社です。

① 株式会社才流

「BtoBマーケティングの才流」として業界内で高い知名度を誇ります。独自のフレームワークやメソッドに基づき、再現性の高いマーケティング戦略を構築。リードジェネレーションからセールス領域まで、BtoBの事業成長を包括的に支援します。(参照:株式会社才流公式サイト)

② StockSun株式会社

審査を通過した独立フリーランスが集うプラットフォーム型の会社。「Webマーケティングで結果を出すプロ集団」を標榜し、特に成果へのコミットメントが強いのが特徴です。BtoB領域においても、各分野の専門家がチームを組み、実践的な施策で事業成長を支援します。(参照:StockSun株式会社公式サイト)

③ リードプラス株式会社

マーケティングオートメーション(MA)ツールで世界的なシェアを持つHubSpotの最上位パートナー(ダイヤモンドパートナー)。インバウンドマーケティングの思想に基づき、コンテンツ制作からMA導入・運用、セールス連携までを一気通貫で支援します。(参照:リードプラス株式会社公式サイト)

④ Mtame株式会社

自社開発のMAツール「BowNow」は、特に中小企業向けに低価格で使いやすいと評判です。ツール提供だけでなく、BtoBマーケティングの戦略立案、コンテンツ制作、Webサイト制作など、デジタルマーケティングの立ち上げから運用までを幅広くサポートします。(参照:Mtame株式会社公式サイト)

ECサイトに強いWebコンサルティング会社3選

楽天市場、Amazon、自社ECサイトなど、Eコマース領域に特化したコンサルティングを提供する会社です。

① いつも株式会社

ECマーケティング支援のリーディングカンパニー。Amazonや楽天市場といった主要なECモールでの売上向上コンサルティングから、自社ECサイトの構築・運用支援まで、ECに関するあらゆる課題に対応。長年の支援で培った豊富なノウハウと実績が強みです。(参照:いつも株式会社公式サイト)

② NE株式会社

多くのEC事業者に利用されているEC一元管理システム「ネクストエンジン」の開発・提供元。自社がECプラットフォーマーであるからこそ持つ、EC運営に関する深い知見とデータを活かしたコンサルティングが可能です。(参照:NE株式会社公式サイト)

③ Hameeコンサルティング株式会社

「ネクストエンジン」を提供するHamee株式会社のコンサルティング専門子会社。EC運営の現場を知り尽くしたコンサルタントが、売上分析から運営オペレーションの改善、多店舗展開の戦略立案まで、EC事業の成長をトータルでサポートします。(参照:Hameeコンサルティング株式会社公式サイト)

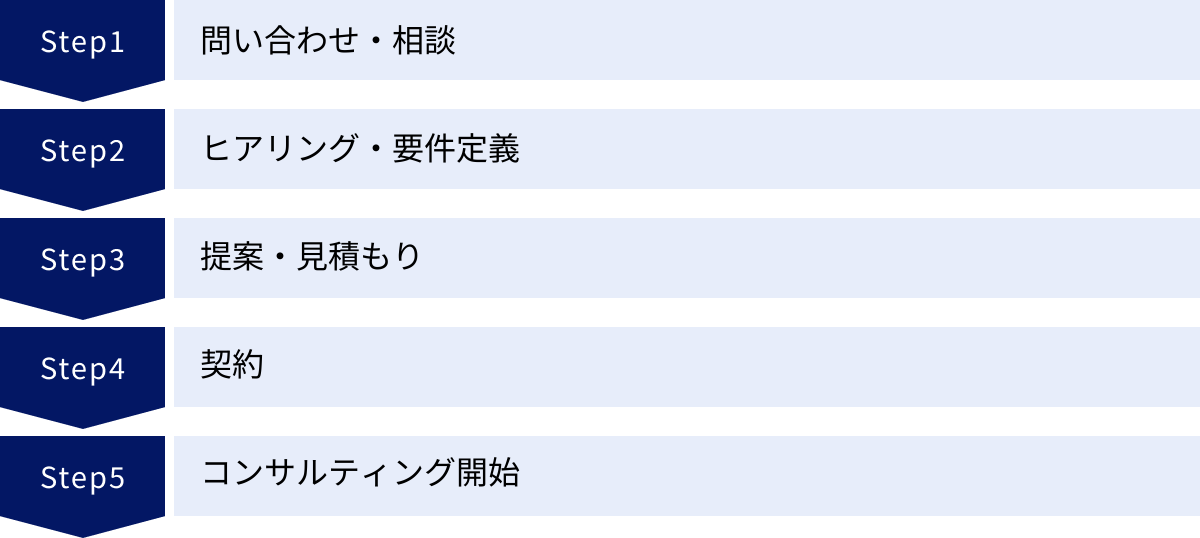

Webコンサルティング依頼の基本的な流れ

実際にWebコンサルティング会社に依頼する場合、どのようなステップで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからコンサルティング開始までの一般的な流れを解説します。

問い合わせ・相談

まずは、気になるコンサルティング会社の公式サイトにある問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この段階では、自社が抱えている課題や相談したい内容を、できるだけ具体的に伝えることがポイントです。例えば、「Webサイトからの問い合わせを増やしたい」「SEO対策を始めたいが何から手をつければいいか分からない」といった形で、現状と目的を簡潔にまとめましょう。

ヒアリング・要件定義

問い合わせ後、コンサルティング会社の担当者(営業担当やコンサルタント)との打ち合わせが設定されます。これがヒアリングの場です。ここでは、担当者から事業内容、ビジネスモデル、ターゲット顧客、これまでのWebマーケティングの取り組み、現状の課題、そして最終的な目標などについて、詳細な質問を受けます。

このヒアリングは、コンサルティング会社が的確な提案をするための重要なプロセスです。自社の状況を包み隠さず、正確に伝えることが求められます。同時に、依頼側にとっては、コンサルティング会社の質問の質や、ビジネスへの理解度を見極める最初の機会でもあります。

提案・見積もり

ヒアリングで得た情報を基に、コンサルティング会社が具体的な提案書と見積書を作成します。提案書には、分析に基づく課題の特定、解決のための戦略、具体的な施策内容、実施スケジュール、目標とするKPI、そして支援体制などが盛り込まれています。

この提案内容を精査し、自社の目的と合致しているか、納得感があるかを確認します。不明点や疑問点があれば、遠慮なく質問しましょう。複数の会社から提案を受けている場合は、それぞれの内容を比較検討します。

契約

提案内容と見積もりに合意できたら、契約手続きに進みます。契約書には、サービス内容、業務範囲、契約期間、料金、支払い条件、秘密保持義務などが明記されています。後々のトラブルを防ぐためにも、契約書の内容は隅々まで確認し、特に業務範囲(何が含まれ、何が含まれないか)については明確にしておくことが重要です。

コンサルティング開始

契約締結後、いよいよコンサルティングがスタートします。まずは、プロジェクトの成功に向けて、依頼側とコンサルティング会社双方のメンバーでキックオフミーティングが行われるのが一般的です。ここでは、プロジェクトの目標、各メンバーの役割分担、コミュニケーションルール、当面のスケジュールなどを再確認し、関係者全員の目線を合わせます。

その後、提案された戦略に基づき、アクセス解析ツールの設定確認や、より詳細な現状分析、具体的な施策の実行へと進んでいきます。

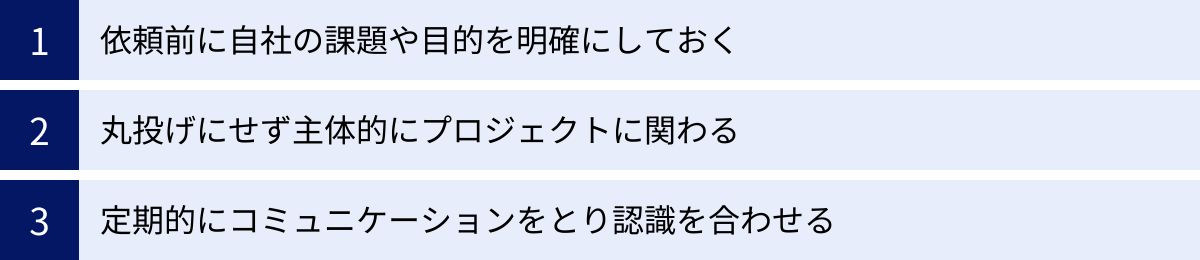

Webコンサルティングの効果を最大化する3つのポイント

高額な費用を投じてWebコンサルティングを依頼するからには、その効果を最大限に引き出したいものです。コンサルティングの成否は、コンサルティング会社の能力だけでなく、依頼する側の姿勢や関わり方にも大きく左右されます。ここでは、効果を最大化するための3つの重要なポイントを紹介します。

① 依頼前に自社の課題や目的を明確にしておく

コンサルティング会社に相談する前に、まずは社内で「何のためにコンサルティングを依頼するのか」をできる限り明確にしておくことが重要です。課題や目的が曖昧なままでは、コンサルタントも的確な提案ができず、時間と費用が無駄になってしまいます。

「とにかく売上を上げたい」という漠然とした要望だけでなく、もう一歩踏み込んで考えてみましょう。

- 現状の課題は何か? (例:「サイトへのアクセスが少ない」「広告の費用対効果が悪い」「リピート顧客が増えない」)

- 最終的なゴール(KGI)は何か? (例:「Web経由の売上を1年で1.5倍にする」「新規の問い合わせ件数を月50件にする」)

- Webマーケティングにかけられる予算やリソースはどれくらいか?

これらの点を事前に整理し、社内で共通認識を持っておくことで、ヒアリングの場でコンサルタントに的確な情報を伝えることができます。その結果、自社の状況に即した、より精度の高い提案を引き出すことが可能になります。課題整理のプロセス自体が、自社のビジネスを見つめ直す良い機会にもなるでしょう。

② 丸投げにせず主体的にプロジェクトに関わる

Webコンサルティングで最もよくある失敗パターンの一つが、「お金を払ったから、あとは全部お任せ」という“丸投げ”です。コンサルタントは魔法使いではありません。彼らは外部の専門家として戦略やノウハウを提供しますが、最終的にビジネスを動かし、成果に責任を持つのは依頼主である企業自身です。

コンサルタントからの提案を実行に移すには、社内の承認や、関連部署との連携が不可欠です。提案されたコンテンツを作成するには、自社にしか分からない専門的な情報や製品への想いを提供する必要があります。コンサルタントを「業者」ではなく「パートナー」と捉え、自社の担当者もプロジェクトの一員として主体的に関わる姿勢が求められます。

具体的には、定例ミーティングには必ず出席し、積極的に意見を述べたり質問したりすること、依頼されたタスクや情報提供には迅速に対応すること、社内調整を率先して行うことなどが挙げられます。このような主体的な関与が、コンサルタントのパフォーマンスを最大限に引き出し、プロジェクトを成功に導くのです。

③ 定期的にコミュニケーションをとり認識を合わせる

プロジェクトを円滑に進めるためには、コンサルタントとの密なコミュニケーションが欠かせません。多くのコンサルティングでは月1回程度の定例ミーティングが設けられますが、それ以外にも日々の進捗確認や疑問点の解消のために、チャットツール(Slack、Chatworkなど)やメールでのやり取りを活発に行うことが望ましいです。

コミュニケーションの目的は、単なる進捗報告だけではありません。重要なのは、お互いの認識にズレが生じていないかを定期的に確認し、軌道修正を図ることです。例えば、市場環境の急な変化や、社内方針の変更などがあった場合は、速やかにコンサルタントに共有する必要があります。逆に、コンサルタントからのレポートや提案内容で理解できない部分があれば、そのままにせず、必ず質問して解消しましょう。

「これくらい言わなくても分かるだろう」という思い込みは、後々の大きな手戻りやトラブルの原因になります。些細なことでもオープンに話し合える信頼関係を築き、常に同じ目標に向かって進んでいることを確認し合うことが、コンサルティング効果を最大化するための鍵となります。

まとめ

本記事では、Webコンサルティングの基本的な役割から、料金相場、メリット・デメリット、そして失敗しない会社の選び方まで、幅広く解説してきました。

Webコンサルティングは、自社だけでは解決が難しいWebマーケティングの課題に対し、専門家の知見と客観的な視点を取り入れることで、事業成長を加速させるための強力な手段です。プロのノウハウ活用、課題の明確化、ノウハウの社内蓄積、時間短縮、コスト削減など、多くのメリットが期待できます。

一方で、決して安くはない費用がかかり、必ずしも成果が保証されるものではないという側面も理解しておく必要があります。だからこそ、自社の課題と目的を明確にした上で、それに合った得意領域と実績を持つ、信頼できるパートナーを慎重に選ぶことが何よりも重要です。

会社選びの際は、以下の5つのポイントを必ずチェックしましょう。

- 会社の得意領域と実績

- 担当者のスキルや相性

- 自社の業界への理解度

- 料金体系の妥当性

- 複数の会社での比較検討

そして、コンサルティングを依頼した後は、「丸投げ」にせず、自社もプロジェクトに主体的に関わり、密なコミュニケーションを通じてパートナーシップを築いていくことが成功の鍵となります。

Webの活用がビジネスの明暗を分ける現代において、適切なWebコンサルティング会社との出会いは、貴社の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。この記事が、そのための第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。