現代のビジネス環境において、マーケティングは企業の成長を左右する極めて重要な要素です。しかし、市場の複雑化やデジタル技術の急速な進展に伴い、「何から手をつければ良いかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」「施策は打っているものの成果に繋がらない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

このような課題を解決する強力なパートナーとなるのが、マーケティングコンサルティング会社です。専門的な知見と客観的な視点から企業のマーケティング活動を分析し、戦略立案から実行支援、効果測定までを一貫してサポートしてくれます。

本記事では、マーケティングコンサルティングの基礎知識から、具体的な業務内容、メリット・デメリット、費用相場、そして失敗しない会社の選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年最新情報に基づき、実績豊富なマーケティングコンサルティング会社20選もご紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社の課題解決に最適なパートナーを見つけ、マーケティング活動を成功に導くための具体的な一歩を踏み出せるはずです。

目次

マーケティングコンサルティングとは

マーケティングコンサルティングとは、一体どのようなサービスなのでしょうか。まずはその定義や役割、そしてなぜ今、多くの企業がコンサルティングを必要としているのかについて、基本的な知識から深く掘り下げていきます。

企業のマーケティング課題を解決する外部パートナー

マーケティングコンサルティングとは、一言で言えば「企業のマーケティングに関するあらゆる課題を、専門的な知識と経験を持つ外部の専門家が解決に導くサービス」です。企業が抱える「売上が伸び悩んでいる」「新規顧客を獲得できない」「ブランドの認知度が低い」「Webサイトからの問い合わせが増えない」といった多種多様な悩みに対し、その根本原因を分析し、最適な解決策を提案・実行支援します。

企業は、日々の業務に追われる中で、自社の状況を客観的に見つめ直す機会を失いがちです。また、市場環境や顧客のニーズは常に変化しており、社内の知識だけでは対応しきれない場面も増えています。ここに、外部の専門家であるマーケティングコンサルタントが介在する価値があります。

コンサルタントは、特定の業界や企業文化の「当たり前」に縛られることなく、第三者の客観的な視点で現状を分析します。データに基づいた論理的なアプローチで課題の核心を突き止め、数多くの他社支援で培った成功・失敗の知見を基に、その企業にとって最も効果的な戦略を立案します。

単にアドバイスをするだけでなく、戦略を具体的なアクションプランに落とし込み、実行段階まで伴走することも重要な役割です。これにより、企業は「絵に描いた餅」で終わることなく、着実に成果へと繋げていくことができます。まさに、企業の成長を加速させるための「外部の頭脳」であり「戦略的パートナー」と言えるでしょう。

マーケティングコンサルタントの役割と事業会社との違い

マーケティングコンサルタントと、事業会社に所属する社内マーケターは、どちらもマーケティングに携わる専門家ですが、その役割や立ち位置には明確な違いがあります。

| 比較項目 | マーケティングコンサルタント | 事業会社のマーケター |

|---|---|---|

| 立場 | 外部のパートナー | 内部の従業員 |

| 視点 | 客観的・俯瞰的 | 主観的・当事者視点 |

| 専門性 | 幅広い業界・商材の知見、最新手法 | 特定の業界・自社商材に関する深い知見 |

| 主な役割 | 課題発見、戦略立案、仕組み構築、実行支援 | 具体的な施策の実行・運用、社内調整 |

| 関わる期間 | プロジェクト単位など期間限定が多い | 長期的に自社事業に関わる |

| 強み | 多様な成功・失敗事例に基づく再現性の高いノウハウ | 自社の歴史や文化、製品への深い理解 |

事業会社のマーケターは、自社の製品やサービス、顧客、そして企業文化を深く理解しています。日々の業務を通じて、現場の細かな情報や顧客からのダイレクトな声に触れており、その知見はマーケティング活動の根幹を支えるものです。しかしその一方で、長年同じ環境にいることで視野が狭くなったり、社内のしがらみや既存のやり方に縛られて大胆な変革が難しくなったりする側面もあります。

対してマーケティングコンサルタントは、特定の企業に所属しない「外部の人間」です。この立場だからこそ、社内の人間関係や過去の経緯に忖度することなく、データや事実に基づいて本質的な課題を指摘できます。また、様々な業界・規模の企業を支援してきた経験から、ある業界での成功パターンを別の業界に応用するなど、社内だけでは生まれにくい革新的なアイデアを生み出すことも可能です。

コンサルタントは、最新のマーケティング理論やデジタルツールの知識を常にアップデートしており、その専門性をクライアント企業に提供します。しかし、自社のマーケターほど製品や現場への深い理解があるわけではありません。

したがって、両者は対立する存在ではなく、互いの強みを活かし合う補完関係にあります。コンサルタントが客観的な分析と戦略のフレームワークを提供し、事業会社のマーケターが持つ現場の知見や製品への愛情をそれに掛け合わせることで、初めて効果的なマーケティングが実現するのです。

なぜ今マーケティングコンサルティングが必要なのか

現代において、マーケティングコンサルティングの需要が高まっている背景には、主に3つの大きな環境変化があります。

- 市場の複雑化と顧客行動の多様化

インターネットとスマートフォンの普及により、顧客が情報に触れる接点(タッチポイント)は爆発的に増加しました。かつてはテレビCMや新聞広告といったマスメディアが中心でしたが、現在はWebサイト、SNS、動画プラットフォーム、口コミサイト、アプリなど、その経路は無数に存在します。顧客はこれらの多様なチャネルを自由に行き来しながら情報を収集し、購買を決定します。

このような複雑な顧客行動を正確に捉え、適切なタイミングで適切なメッセージを届けることは、非常に高度な専門知識と分析能力を要します。自社だけで全てのチャネルを最適化し、一貫性のあるコミュニケーション戦略を構築・実行するのは極めて困難であり、専門家の支援を求める企業が増えています。 - マーケティングテクノロジーの急速な進化

MA(マーケティングオートメーション)、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)、CDP(顧客データ基盤)など、マーケティング活動を支援するテクノロジー(MarTech)は日々進化し、その種類も膨大です。これらのツールを効果的に活用できれば、業務の効率化やデータに基づいた精度の高いマーケティングが実現できます。

しかし、「どのツールが自社に最適なのかわからない」「導入したはいいが使いこなせない」という問題が頻発しています。マーケティングコンサルタントは、各ツールの特徴や機能を熟知しており、企業の課題や目的に合わせて最適なツール選定から導入、そして成果を出すための運用体制の構築までを支援できます。 - 専門人材の不足と採用・育成の難しさ

上記のような環境変化に対応できる高度なデジタルマーケティング人材は、社会全体で需要が急増しており、獲得競争が激化しています。優秀な人材を採用するには高いコストがかかりますし、時間も要します。また、未経験者を採用して一から育成するにも、教育できるだけのノウハウが社内にない、というケースも少なくありません。

マーケティングコンサルティングを活用すれば、即戦力となる専門家チームの知識とスキルを、必要な期間だけ活用できます。これは、人材の採用や育成にかかるコストと時間を大幅に削減し、スピーディーにマーケティング体制を強化するための非常に有効な手段です。

これらの背景から、多くの企業が自社のリソースだけでは対応しきれない課題を解決し、競争優位性を確立するために、マーケティングコンサルティングという選択肢に注目しているのです。

マーケティングコンサルティングの主な業務内容

マーケティングコンサルティングのサービスは多岐にわたりますが、一般的には「現状分析」から「戦略立案」「実行支援」「効果測定・改善」という一連のプロセスに沿って提供されます。ここでは、その主な業務内容を具体的に解説します。

市場調査・競合分析

マーケティング活動の出発点は、自社が置かれている状況を正確に把握することです。マーケティングコンサルタントは、客観的なデータと専門的なフレームワークを用いて、市場や競合の動向を徹底的に分析します。

主な分析手法には以下のようなものがあります。

- 3C分析: 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から現状を分析し、成功要因(KSF)を見つけ出すフレームワークです。市場のニーズは何か、競合他社はどのような戦略をとっているか、そして自社の強み・弱みは何かを明確にします。

- PEST分析: 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)という4つのマクロ環境要因が、自社にどのような影響を与えるかを分析します。法改正や景気動向、ライフスタイルの変化、技術革新といった外部の大きな流れを捉えるのに役立ちます。

- SWOT分析: 自社の内部環境である強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)、外部環境である機会(Opportunities)と脅威(Threats)を整理し、今後の戦略の方向性を導き出します。

- 競合調査: 競合他社のWebサイト、広告出稿状況、SNSでの発信内容、製品・サービスの価格設定などを詳細に調査します。これにより、競合の強みや弱みを把握し、自社が差別化できるポイントを探ります。

これらの分析を通じて、「誰に(ターゲット顧客)」「何を(提供価値)」「どのように(マーケティング手法)」伝えるべきかの土台を固めます。思い込みや感覚ではなく、客観的な事実に基づいた戦略立案を行うための、非常に重要なプロセスです。

マーケティング戦略の立案

市場調査と競合分析の結果を踏まえ、具体的で実行可能なマーケティング戦略を策定します。これは、マーケティング活動全体の設計図となるものです。

戦略立案のフェーズでは、以下のような項目を具体化していきます。

- ターゲット顧客(ペルソナ)の設定: 分析データや顧客インタビューを基に、自社が狙うべき顧客像を具体的に描き出します。年齢、性別、職業、ライフスタイル、抱えている課題やニーズなどを詳細に設定することで、メッセージの精度を高めます。

- STP分析: 市場を細分化(Segmentation)し、狙うべき市場を決定(Targeting)し、その市場における自社の立ち位置を明確化(Positioning)するフレームワークです。市場全体を漠然と狙うのではなく、自社の強みが最も活かせる領域にリソースを集中させます。

- カスタマージャーニーマップの作成: ターゲット顧客が製品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入・利用し、最終的にファンになるまでの一連のプロセスを可視化します。各段階で顧客がどのような情報を求め、どのような感情を抱くかを想定し、適切なコミュニケーションプランを設計します。

- KGI・KPIの設定: マーケティング活動の最終目標(KGI: Key Goal Indicator/例:売上、利益)と、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator/例:Webサイトのアクセス数、問い合わせ件数、顧客単価)を設定します。これにより、施策の進捗状況を定量的に評価し、客観的な判断が可能になります。

これらの戦略は、企業のビジョンや事業目標と密接に連携している必要があります。コンサルタントは、経営層ともコミュニケーションをとりながら、全社的な納得感のある、実現可能性の高い戦略を描き出します。

具体的な施策の実行支援

戦略(設計図)が完成したら、次はその設計図に基づいて家を建てる「実行」のフェーズに移ります。コンサルティング会社によっては、戦略立案のみならず、具体的な施策の実行までを支援するサービスを提供しています。これは、戦略が「絵に描いた餅」で終わるのを防ぎ、着実に成果に繋げるために非常に重要です。

SEO対策

SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトを上位に表示させるための施策です。広告費をかけずに継続的な集客が見込めるため、多くの企業にとって重要なマーケティング手法となっています。

- キーワード調査・選定: 自社のビジネスに関連し、かつターゲット顧客が検索するであろうキーワードを洗い出し、検索ボリュームや競合性を考慮して対策すべきキーワードを選定します。

- コンテンツSEO: 選定したキーワードで検索するユーザーの疑問や悩みに応える、高品質なブログ記事やコラムを作成・公開します。

- テクニカルSEO: 検索エンジンがサイトの情報を正しく認識・評価できるよう、サイトの構造やソースコードを最適化します。サイトの表示速度改善やモバイル対応なども含まれます。

Web広告運用

Web広告は、短期間でターゲット顧客にアプローチできる即効性の高い施策です。SEOと組み合わせることで、マーケティング効果を最大化できます。

- リスティング広告: GoogleやYahoo!の検索結果画面に表示される広告。特定のキーワードで検索している、ニーズが明確なユーザーにアプローチできます。

- ディスプレイ広告: Webサイトやアプリの広告枠に表示されるバナー広告や動画広告。幅広いユーザー層に認知を広げるのに適しています。

- SNS広告: Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINEなどで配信する広告。ユーザーの年齢、性別、興味関心などに基づいた精密なターゲティングが可能です。

- 運用・最適化: 広告の表示回数やクリック率、コンバージョン率などのデータを日々分析し、予算配分やターゲティング、広告クリエイティブの改善を繰り返します。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例、動画、メールマガジンといった価値あるコンテンツを提供することで、見込み客を惹きつけ、育成し、最終的に顧客へと転換させる手法です。

- コンテンツ戦略立案: 誰に、どのようなコンテンツを、どのタイミングで提供するかを計画します。カスタマージャーニーマップに基づいて、各段階の顧客に必要なコンテンツを設計します。

- コンテンツ制作・配信: 専門的なライターやデザイナー、動画クリエイターと連携し、高品質なコンテンツを制作します。制作したコンテンツは、オウンドメディアやSNS、メールマガジンなど最適なチャネルで配信します。

SNSマーケティング

SNSは、顧客との直接的なコミュニケーションを通じて、ブランドへの親近感や信頼感を醸成するのに非常に有効なツールです。

- アカウント運用戦略: どのSNSプラットフォームを活用するかを決定し、投稿内容の方向性(トーン&マナー)や投稿頻度などを計画します。

- 投稿コンテンツの企画・制作: ユーザーの興味を引く情報発信、共感を呼ぶ投稿、参加型のキャンペーンなどを企画・実行します。

- 分析・改善: 各投稿の「いいね」数やシェア数、コメントなどのエンゲージメントを分析し、より反応の良いコンテンツ作りに活かします。

MAツール導入・運用支援

MA(マーケティングオートメーション)ツールは、見込み客の情報を一元管理し、その行動履歴に応じてメール配信やスコアリングなどを自動化することで、マーケティング活動を効率化・高度化するツールです。

- ツール選定・導入: 企業の目的や予算、既存システムとの連携などを考慮し、最適なMAツールを選定し、導入をサポートします。

- シナリオ設計: どのような条件の顧客に、どのようなコンテンツを、どのタイミングで配信するかといった自動化のルール(シナリオ)を設計します。

- 運用サポート: シナリオの効果測定を行い、改善を繰り返すことで、見込み客の育成(リードナーチャリング)の精度を高めていきます。

効果測定と改善提案

マーケティングは「施策を打って終わり」ではありません。実行した各施策が、設定したKPIやKGIに対してどれほどの効果をもたらしたのかを定量的に測定し、その結果を次のアクションに繋げることが不可欠です。

コンサルタントは、Google Analyticsなどの分析ツールを用いてデータを収集・分析し、分かりやすいレポートを作成します。このレポートをもとに定期的なミーティングを行い、「どの施策がうまくいっているのか」「どこに課題があるのか」「次は何をすべきか」といった改善提案を行います。

このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を高速で回し続けることこそが、マーケティングを成功に導く鍵となります。コンサルタントは、このサイクルを円滑に回すための仕組み作りと、データに基づいた客観的な意思決定をサポートします。

社内へのノウハウ共有と人材育成

優れたコンサルティング会社の多くは、単に業務を代行するだけでなく、最終的にクライアント企業が自走できる(内製化できる)状態を目指して支援します。なぜなら、外部パートナーへの依存度が高すぎると、契約終了後にマーケティング活動が停滞してしまうリスクがあるからです。

そのため、プロジェクトを通じて得られた知見やノウハウを、クライアント企業内に積極的に共有します。

- 勉強会の開催: SEOや広告運用、データ分析などのテーマで社内向けの勉強会を開催し、担当者のスキルアップを図ります。

- マニュアル・ドキュメントの作成: 業務の手順や判断基準などを文書化し、誰でも同じ品質で作業ができるようにします。

- OJT(On-the-Job Training): 定例ミーティングや日々のコミュニケーションを通じて、実践的なスキルや考え方を伝えます。

このように、コンサルティングを通じて社内に専門知識が蓄積され、人材が育つことは、企業にとって長期的な資産となります。

マーケティングコンサルティングに依頼する5つのメリット

専門家の力を借りることで、企業はどのような恩恵を受けられるのでしょうか。ここでは、マーケティングコンサルティングに依頼することで得られる5つの主要なメリットについて、具体的に解説します。

① 最新の専門知識とノウハウを活用できる

マーケティングの世界は日進月歩です。検索エンジンのアルゴリズムは頻繁にアップデートされ、新しいSNSや広告手法が次々と登場します。これらの最新動向を社内の担当者だけで常にキャッチアップし、自社の戦略に反映させ続けるのは非常に困難です。

マーケティングコンサルタントは、常に業界の最前線で情報収集と実践を繰り返している専門家集団です。彼らは特定の企業だけでなく、様々な業界・規模のクライアントを支援する中で、多種多様な成功事例・失敗事例を蓄積しています。

この豊富な経験から導き出される「勝ちパターン」や、特定の状況下で有効な「打ち手」の引き出しの多さは、社内人材とは比較になりません。例えば、「BtoBの製造業でリードを獲得するには、この切り口のホワイトペーパーが効果的だった」「ECサイトのコンバージョン率を上げるには、このツールのこの機能が有効だ」といった、具体的かつ再現性の高いノウハウを自社のマーケティングに即座に活用できます。これにより、試行錯誤の時間を大幅に短縮し、最短距離で成果を目指すことが可能になります。

② 客観的な視点で自社の課題を分析できる

企業内部に長くいると、どうしても視野が狭くなりがちです。「うちの業界ではこれが常識」「昔からこのやり方でやってきた」といった先入観や固定観念が、新たな可能性の発見を妨げてしまうことがあります。また、社内の人間関係や部署間の力学が、本質的な課題解決の障壁となるケースも少なくありません。

マーケティングコンサルタントは、しがらみのない第三者の立場から、フラットな視点で企業を分析します。彼らはデータという客観的な事実を基に、論理的に課題を特定します。時には、社内の人間が「暗黙の了解」として触れずにきた問題点や、経営層が気づいていなかった事業のボトルネックを、忖度なく指摘することもあるでしょう。

このような外部からの客観的な指摘は、自社の強みや弱みを再認識し、新たな成長の方向性を見出すための貴重なきっかけとなります。自分たちでは気づけなかった「盲点」を明らかにすることで、これまでとは全く異なる革新的な戦略が生まれる可能性も秘めています。

③ マーケティング業務の属人化を防ぎ、効率化できる

中小企業やスタートアップでよく見られるのが、「マーケティングは特定の優秀な担当者一人に依存している」という状況です。この担当者がいなければ業務が回らなくなってしまう「属人化」は、その担当者が退職・休職した際に事業が停滞する大きなリスクを孕んでいます。

マーケティングコンサルティングを導入すると、業務プロセスや判断基準が文書化・仕組み化されます。例えば、広告運用のレポートフォーマットを統一したり、コンテンツ制作のガイドラインを作成したり、MAツールの運用ルールを定めたりします。これにより、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できる体制が整います。

また、コンサルタントは業務の非効率な部分を見つけ出し、改善提案を行います。手作業で行っていたデータ集計をツールで自動化したり、会議の進め方を見直して意思決定を迅速化したりするなど、業務プロセス全体を最適化することで、チーム全体の生産性を向上させることができます。属人化の解消と業務効率化は、安定した事業成長の土台となります。

④ 人材の採用や育成にかかるコストと時間を削減できる

デジタルマーケティングのスキルを持つ優秀な人材は、現在、多くの企業が求める「売り手市場」の状態です。そのような人材を一人採用するには、多額の採用コスト(求人広告費、人材紹介手数料など)と長い選考期間が必要です。また、採用後もすぐに成果を出せるとは限らず、企業文化への適応や育成にも時間がかかります。

マーケティングコンサルティングを利用すれば、採用や育成にかかるコストと時間をかけることなく、即戦力となる専門家チームの力を活用できます。月々のコンサルティング費用は決して安価ではありませんが、正社員を一人雇用し、給与や社会保険料、福利厚生費などを支払い続けるコストと比較すると、結果的に安くなるケースも少なくありません。

特に、「新規事業を立ち上げる短期間だけ専門家の支援が欲しい」「特定の分野(例:SEO)だけを強化したい」といった場合には、必要な期間・必要なスキルだけを外部から調達するコンサルティングは、非常に合理的でコストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。

⑤ 意思決定のスピードが速まる

「この施策をやるべきか否か」「A案とB案のどちらを選ぶべきか」といったマーケティングに関する意思決定の場面で、根拠となるデータや判断材料が不足しているために、議論が紛糾し時間がかかってしまうことがあります。

マーケティングコンサルタントは、豊富なデータと分析に基づいた客観的な根拠を提示してくれます。「競合A社はこの広告でCPA(顧客獲得単価)を〇〇円に抑えているので、我々もこの水準を目指すべきです」「過去のデータから、このターゲット層にはメールよりもLINEでアプローチする方が開封率が3倍高いです」といった具体的な提言は、議論を建設的なものにし、迅速な意思決定を後押しします。

また、経営層に対してマーケティング予算の増額などを提案する際にも、コンサルタントが作成した詳細な市場分析レポートや投資対効果(ROI)のシミュレーションが、強力な説得材料となります。これにより、社内調整がスムーズに進み、ビジネスチャンスを逃すことなくスピーディーに施策を実行できるようになります。

マーケティングコンサルティングに依頼する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、マーケティングコンサルティングの利用には注意すべき点も存在します。ここでは、依頼する前に知っておくべき3つのデメリットと、その対策について解説します。

① 費用が高額になる可能性がある

マーケティングコンサルティングの最大のデメリットとして挙げられるのが、その費用です。専門家の知識や時間を活用する対価として、決して安くはない料金が発生します。特に、戦略立案から実行支援までを包括的に依頼する場合や、大手コンサルティングファームに依頼する場合には、月額100万円を超えるケースも珍しくありません。

この費用を「高い投資」と捉えるか、「単なるコスト」と捉えるかは、得られる成果次第です。しかし、費用に見合ったリターン(ROI)が得られるかどうかは不確実であり、特に予算に限りがある企業にとっては大きなリスクとなり得ます。

【対策】

このデメリットを軽減するためには、まず「何のためにコンサルティングを依頼するのか」という目的を明確にし、期待する成果(KGI・KPI)を具体的に設定することが重要です。その上で、複数のコンサルティング会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討しましょう。また、いきなり大規模な契約を結ぶのではなく、「まずは3ヶ月間の現状分析と戦略提案だけを依頼する」といったスモールスタートを検討するのも一つの手です。費用対効果を常に意識し、定期的に投資の妥当性を評価する姿勢が求められます。

② 会社の選定が難しく、期待した成果が出ない場合がある

マーケティングコンサルティング会社と一口に言っても、その得意分野や専門性は様々です。「BtoBマーケティングに強い会社」「SEO対策に特化した会社」「ECサイトの売上アップが得意な会社」「データ分析を強みとする会社」など、多種多様なプレイヤーが存在します。

もし、自社の課題とコンサルティング会社の強みがミスマッチだった場合、どれだけ優秀なコンサルタントであっても期待した成果を出すことは困難です。例えば、BtoBのリード獲得に悩んでいる企業が、BtoCのブランディングを得意とする会社に依頼しても、的外れな提案しか得られない可能性があります。

また、会社の知名度や実績だけでなく、実際にプロジェクトを担当するコンサルタント個人のスキルや経験、そして自社との相性も成果を大きく左右します。契約前の窓口担当者は優秀だったのに、実際の担当者は経験が浅かった、というケースも起こり得ます。

【対策】

失敗しない会社選びのためには、自社の業界やビジネスモデルでの支援実績があるかどうかを必ず確認しましょう。可能であれば、契約前に実際の担当者と面談し、その人柄やコミュニケーションの取りやすさ、専門知識のレベルを見極めることが重要です。また、「具体的にどのようなプロセスで、どのようなアウトプットを提供してくれるのか」を詳細にヒアリングし、自社の期待とズレがないかを確認する作業も欠かせません。

③ 社内にノウハウが蓄積されにくい場合がある

コンサルティング会社に業務を「丸投げ」してしまうと、プロジェクトが進行している間は成果が出るものの、契約が終了した途端にマーケティング活動が立ち行かなくなる、という事態に陥ることがあります。これは、施策の実行や意思決定のプロセスが全てコンサルティング会社主導で行われ、社内にノウハウが全く蓄積されないために起こる問題です。

コンサルタントはあくまで外部のパートナーであり、永続的に自社に関わってくれるわけではありません。彼らが去った後に何も残らないのであれば、それは単なる一時的な「延命措置」に過ぎず、企業の持続的な成長には繋がりません。コンサルティング費用を払い続けている間しか成果が出ない状態は、コスト面でも大きな負担となります。

【対策】

このデメリットを避けるためには、依頼する企業側の姿勢が非常に重要です。コンサルタントを「下請け業者」ではなく「先生」や「コーチ」と捉え、彼らの知識やスキルを積極的に吸収しようとする意識を持ちましょう。定例ミーティングには必ず自社の担当者も同席し、意思決定の背景やデータ分析の手法を学ぶ機会とします。また、契約内容に「ノウハウ移転」や「社内勉強会の実施」「マニュアル作成」といった項目を盛り込み、最終的な自走(内製化)をゴールとして共有しておくことが理想的です。

マーケティングコンサルティングの費用相場と料金体系

マーケティングコンサルティングを検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。ここでは、一般的な料金体系の種類と、依頼先別の費用相場について解説します。これらはあくまで目安であり、依頼内容や企業の規模によって大きく変動する点にご留意ください。

料金体系の種類

料金体系は主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に合ったものを選ぶことが重要です。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 毎月定額の費用を支払い、継続的なアドバイスや支援を受ける。 | 長期的な視点で伴走してもらえる。いつでも相談できる安心感がある。 | 成果の有無に関わらず費用が発生する。短期間の依頼には不向き。 | マーケティング部門の壁打ち相手が欲しい。継続的な改善を行いたい。 |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決のために期間と業務範囲を定め、一括または分割で費用を支払う。 | 予算と成果物の見通しが立てやすい。目的が明確な場合に適している。 | 契約範囲外の追加業務には別途費用がかかる。柔軟な対応が難しい場合がある。 | 新規事業の立ち上げ。Webサイトリニューアル。特定のキャンペーン実施。 |

| 成果報酬型 | 事前に定めた成果(売上、問い合わせ件数など)に応じて費用が発生する。 | 初期費用を抑えられる。成果が出なければ費用負担が少ない。 | 成果の定義が難しい。費用が青天井になる可能性がある。対応できる会社が少ない。 | 成果が明確に数値化できる商材(例:EC、アフィリエイト)を扱っている。 |

顧問契約型(月額固定)

最も一般的な料金体系です。契約期間中は、マーケティングに関する様々な相談やアドバイス、定期的なミーティング、施策のモニタリングなどを継続的に受けられます。中長期的な視点でマーケティング体制を強化し、PDCAサイクルを回していきたい企業に適しています。費用は、コンサルタントの稼働時間や支援範囲によって変動しますが、月額30万円〜100万円程度が相場です。

プロジェクト型

「3ヶ月で新規事業のマーケティング戦略を立案する」「半年でWebサイトをリニューアルし、SEO基盤を構築する」といった、特定のゴールと期間が定められた課題解決に用いられる料金体系です。最初に要件を定義し、総額の見積もりを提示してもらうため、予算管理がしやすいのがメリットです。費用はプロジェクトの規模や難易度によりますが、100万円〜数千万円と幅広くなります。

成果報酬型

「売上が〇%増加したら、その増加分の一部を報酬として支払う」「獲得した問い合わせ1件あたり〇円を支払う」といった形で、成果に連動して費用が決まる体系です。企業側にとっては、成果が出なければ費用が発生しないためリスクが低いというメリットがあります。しかし、成果の定義や計測方法が複雑になりがちで、コンサルティング会社側もリスクを負うため、この体系を採用している会社は限られます。また、成果が大きくなった場合に、費用が想定以上に高額になる可能性もあります。

依頼先別の費用相場

依頼するコンサルティング会社の規模や種類によっても、費用は大きく異なります。

| 依頼先の種類 | 特徴 | 費用相場(月額) |

|---|---|---|

| 大手コンサルティングファーム | 戦略系・総合系。経営戦略レベルから関与。ブランド力と実績が豊富。 | 150万円〜/月 |

| 中小・専門コンサルティング会社 | 特定領域(SEO、BtoBなど)に特化。実践的なノウハウを持つ。 | 30万円〜150万円/月 |

| フリーランス(個人) | 特定スキルを持つ個人。柔軟な対応が可能で、費用を抑えやすい。 | 10万円〜50万円/月 |

大手コンサルティングファーム

経営戦略全体を見据えた、大規模なマーケティング改革などを手掛けることが多いです。幅広い業界の知見と豊富なリソース、高いブランド力が魅力ですが、その分、費用は非常に高額になる傾向があります。全社的なDX推進や海外展開など、経営課題と直結する大規模プロジェクトを検討している大企業向けの選択肢と言えます。

中小・専門コンサルティング会社

最も多くの企業が選択するであろう層です。「デジタルマーケティング全般」「BtoB特化」「SEO専門」など、それぞれが明確な強みや得意領域を持っています。大手ファームよりも現場に近い、実践的な施策の立案から実行支援までを柔軟にサポートしてくれるのが特徴です。費用は会社の規模や専門性、支援範囲によって様々ですが、月額30万円〜150万円あたりが一般的な価格帯です。

フリーランス(個人)

特定の分野で高い専門性を持つ個人コンサルタントです。企業に所属していないため、比較的安価な費用で依頼できることが多く、フットワークの軽さや柔軟なコミュニケーションが期待できます。一方で、対応できる業務範囲が限られたり、個人のスキルに依存するため当たり外れが大きかったりするリスクもあります。「SNS運用だけを任せたい」「コンテンツ記事の監修をしてほしい」といった、スポットでの依頼や特定のスキルを求める場合に適しています。

失敗しないマーケティングコンサルティング会社の選び方【7つのポイント】

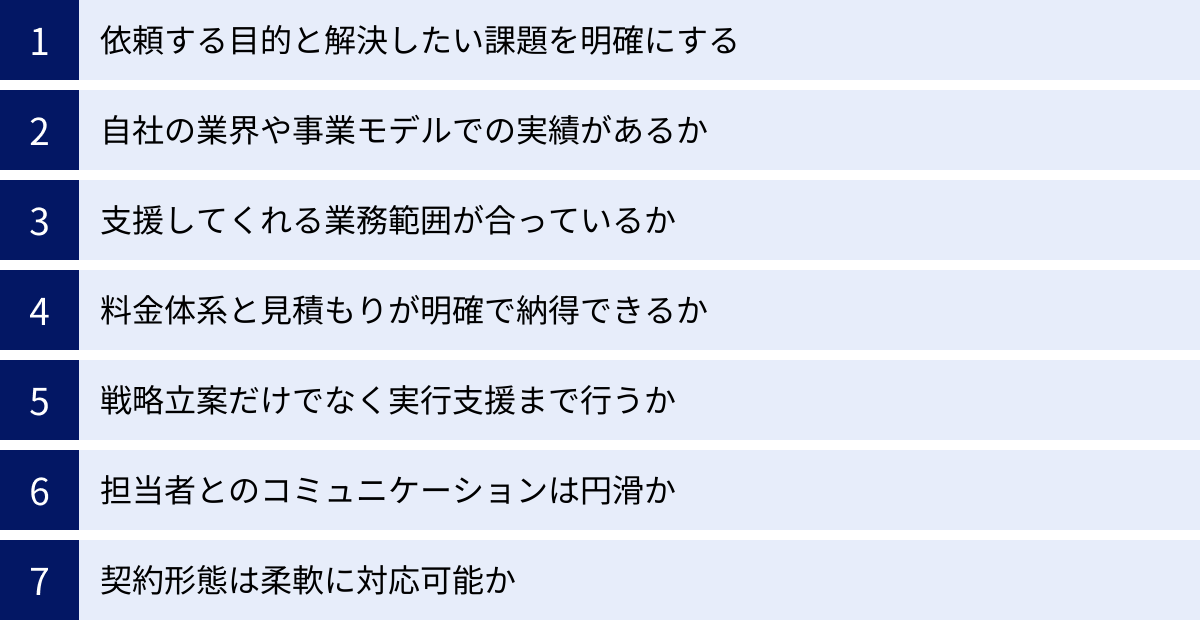

数多くのマーケティングコンサルティング会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、選定で失敗しないための7つの重要なチェックポイントを解説します。

① 依頼する目的と解決したい課題を明確にする

コンサルティング会社を探し始める前に、まずは自社の中で「なぜコンサルティングが必要なのか」「何を達成したいのか」を徹底的に議論し、言語化することが最も重要です。これが曖昧なままでは、コンサルティング会社も的確な提案ができず、ミスマッチが生じる原因となります。

- 現状の課題: 「新規顧客からの問い合わせが月5件しかない」「Webサイトの直帰率が80%と高い」「広告の費用対効果(ROAS)が合わない」など、具体的な数値で課題を洗い出します。

- 最終的なゴール(KGI): 「半年後までに、Webからの問い合わせ数を月30件にする」「1年後までに、指名検索数を2倍にする」など、期間と目標を明確に設定します。

- 依頼したい業務範囲: 「戦略立案だけをお願いしたいのか」「SEO対策の実行まで任せたいのか」「社内人材の育成もしてほしいのか」を整理します。

これらの点が明確になっていれば、コンサルティング会社に問い合わせをする際にも、的確な情報提供ができ、より精度の高い提案を引き出すことができます。

② 自社の業界や事業モデルでの実績があるか

マーケティングの基本的な考え方は共通していても、業界の特性やビジネスモデル(BtoBかBtoCか、高単価商材か低単価商材かなど)によって、効果的なアプローチは大きく異なります。

したがって、自社と同じ業界や類似のビジネスモデルを持つ企業の支援実績が豊富かどうかは、非常に重要な選定基準です。公式サイトの「実績」や「事例」のページを確認し、どのような企業を支援してきたかを確認しましょう。(※特定企業名は挙げられませんが、公式サイトでは「〇〇業界」「〇〇業種」といった形で紹介されていることが多いです。)

実績があれば、その業界特有の商慣習や顧客心理、成功・失敗パターンを熟知している可能性が高く、スムーズで効果的な支援が期待できます。問い合わせの際には、「弊社の業界での支援経験はありますか?その際にどのような課題があり、どう解決しましたか?」と具体的に質問してみることをおすすめします。

③ 支援してくれる業務範囲が合っているか

コンサルティング会社によって、提供するサービスの範囲は異なります。

- 戦略立案やアドバイスに特化し、実行はクライアント側で行う「戦略特化型」

- 戦略立案から施策の実行、分析までを一気通貫で代行する「実行支援型」

- SEO、広告運用、SNSなど、特定の領域のみを専門に請け負う「専門特化型」

自社が求めているサポートと、コンサルティング会社が提供するサービスの範囲が一致しているかを必ず確認しましょう。「戦略だけではなく、人手が足りないので実行も手伝ってほしい」と考えているのに、戦略特化型の会社に依頼してしまっては、期待外れに終わってしまいます。提案書や契約書で、支援のスコープ(業務範囲)が明確に定義されているかを確認することが不可欠です。

④ 料金体系と見積もりが明確で納得できるか

費用に関する透明性は、信頼できるパートナーを見極める上で重要なポイントです。提示された見積もりについて、「どのような作業に対して、いくらかかるのか」という内訳が詳細に記載されているかを確認しましょう。

「コンサルティング費用一式」といった曖昧な見積もりではなく、「戦略立案フェーズ:〇〇円(稼働〇〇時間)」「SEOコンテンツ制作:〇記事×〇円」「広告運用代行:広告費の〇%」のように、項目ごとに料金が明記されている方が信頼できます。

また、初期費用、月額費用、追加費用が発生する条件などを事前に詳しく確認し、納得した上で契約を進めることがトラブルを避けるために重要です。複数の会社から見積もりを取り、相場感を把握することも忘れないようにしましょう。

⑤ 戦略立案だけでなく実行支援まで行うか

どれだけ優れた戦略を立てても、それが実行されなければ意味がありません。特に、社内にマーケティングを実行するリソースやノウハウが不足している場合は、戦略立案(Plan)だけでなく、実行(Do)や効果測定(Check)、改善(Action)までを伴走してくれる会社を選ぶことを強く推奨します。

「絵に描いた餅」で終わらせないためには、実行フェーズでの具体的なサポート体制が重要になります。コンサルティング会社が、自社で制作チームや広告運用チームを抱えているのか、あるいは信頼できる外部パートナーと連携しているのかなど、実行体制についても確認しておくと良いでしょう。

⑥ 担当者とのコミュニケーションは円滑か

コンサルティングは、結局のところ「人と人」の仕事です。プロジェクトを成功に導くためには、担当コンサルタントとの円滑なコミュニケーションが欠かせません。

- 専門用語を分かりやすく説明してくれるか

- こちらの話を真摯に聞いてくれるか

- レスポンスは迅速で丁寧か

- 質問しやすい雰囲気か

- 人として信頼できるか、熱意を感じるか

これらの点は、契約前の商談やヒアリングの段階である程度見極めることができます。可能であれば、営業担当者だけでなく、実際にプロジェクトを担当する予定のコンサルタントと直接話す機会を設けてもらいましょう。長期的なパートナーとして、気持ちよく協業できる相手かどうかを、自身の感覚で確かめることが大切です。

⑦ 契約形態は柔軟に対応可能か

企業の状況やフェーズによって、求める支援の形は変わります。最初は顧問契約で全体的なアドバイスをもらい、課題が明確になったら特定のプロジェクト契約に切り替える、といった柔軟な対応が可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。

また、契約期間の縛りについても確認が必要です。多くの会社では3ヶ月や6ヶ月といった最低契約期間を設けていますが、万が一相性が合わなかった場合に備えて、中途解約の条件なども事前に確認しておくと安心です。企業の状況に合わせて、最適な形でサポートしてくれる柔軟性のある会社を選びましょう。

【2024年最新】マーケティングコンサルティング会社おすすめ20選

ここでは、2024年現在、各分野で高い専門性と実績を持つマーケティングコンサルティング会社を20社ご紹介します。各社の公式サイトの情報を基に、その特徴や強みをまとめました。自社の課題と照らし合わせながら、パートナー選びの参考にしてください。

① 株式会社キーエンス

FA(ファクトリー・オートメーション)のグローバル企業として知られていますが、その高収益体質を支える独自の営業・マーケティング手法を外部に提供するコンサルティング事業も展開しています。データに基づいた合理的な意思決定プロセスや、顧客の潜在ニーズを掘り起こす付加価値創造型の営業・マーケティングに強みを持ちます。

参照:株式会社キーエンス公式サイト

② 株式会社才流

BtoBマーケティングに特化したコンサルティング会社です。豊富な成功・失敗事例から導き出した独自の「才流メソッド」に基づき、再現性の高いマーケティング戦略の立案から実行までを支援します。特に顧客解像度を高めるためのリサーチや、マーケティング組織の立ち上げ支援に定評があります。

参照:株式会社才流公式サイト

③ 株式会社博報堂コンサルティング

大手広告代理店・博報堂グループの経営コンサルティングファームです。博報堂が持つ生活者発想やクリエイティビティと、戦略コンサルティングの論理性を融合させ、ブランド戦略、事業戦略、マーケティング戦略などを包括的に支援します。生活者への深い洞察に基づいた戦略構築が強みです。

参照:株式会社博報堂コンサルティング公式サイト

④ 株式会社Macbee Planet

「LTV(顧客生涯価値)予測」を強みとするテクノロジー企業です。データを活用して顧客の将来の行動を予測し、マーケティングROIを最大化するコンサルティングを提供します。特にWeb接客や解約防止など、データドリブンで顧客エンゲージメントを高める領域に強みがあります。

参照:株式会社Macbee Planet公式サイト

⑤ 株式会社電通デジタル

電通グループのデジタルマーケティング専門会社です。デジタル広告、SEO、SNS、CRM、データ分析など、デジタルマーケティングに関するあらゆる領域を網羅し、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)をワンストップで支援します。大規模なプロジェクトに対応できる総合力が魅力です。

参照:株式会社電通デジタル公式サイト

⑥ 株式会社アイレップ

博報堂DYグループのデジタルマーケティングエージェンシーです。特に検索連動型広告や運用型広告の領域で国内トップクラスの実績を誇ります。データとテクノロジーを駆使した高度な広告運用力と、SEOやコンテンツマーケティングなどを組み合わせた統合的な提案が強みです。

参照:株式会社アイレップ公式サイト

⑦ ナイル株式会社

「100年後の世界に贈る」事業創造を目指す企業で、デジタルマーケティング事業、メディア事業などを展開しています。特にSEOコンサルティングでは業界屈指の実績を持ち、戦略立案から大規模なコンテンツ制作までを一貫して支援します。BtoB、BtoC問わず幅広い業界に対応可能です。

参照:ナイル株式会社公式サイト

⑧ 株式会社PLAN-B

SEO、広告運用、インフルエンサーマーケティングなど、デジタルマーケティング全般を手がける企業です。自社開発のSEOツール「SEARCH WRITE」や、インフルエンサーマーケティングツール「Cast Me!」などを活用し、テクノロジーと人の力を組み合わせたコンサルティングを提供します。

参照:株式会社PLAN-B公式サイト

⑨ 株式会社CINC

ビッグデータを活用したマーケティングソリューションを提供しています。自社開発のSNS分析ツール「Keywordmap for SNS」やSEO分析ツール「Keywordmap」を核とし、データドリブンな戦略立案・実行支援を行います。特に、データに基づいたコンテンツマーケティングやSNS戦略に強みがあります。

参照:株式会社CINC公式サイト

⑩ 株式会社ipe

SEOコンサルティングに特化した専門企業です。「Webサイトを資産にする」という考え方の下、テクニカルSEOからコンテンツSEOまで、本質的なSEO対策を提供します。特に大規模サイトや専門性の高いサイトのSEOに多くの実績を持っています。

参照:株式会社ipe公式サイト

⑪ 株式会社Sprocket

コンバージョン率(CVR)改善に特化したコンサルティングとツールを提供しています。Webサイト上のユーザー行動をリアルタイムに分析し、最適なタイミングでポップアップ(Web接客)を表示することで、離脱防止や購入促進を図ります。ECサイトや金融、不動産など幅広い業界で実績があります。

参照:株式会社Sprocket公式サイト

⑫ 株式会社WACUL

AIアナリストがWebサイトを自動で分析し、改善提案を行うツール「AIアナリスト」を開発・提供しています。このツールを活用し、データに基づいた客観的なWebサイト改善コンサルティングを行います。低コストでPDCAを高速化できる点が特徴です。

参照:株式会社WACUL公式サイト

⑬ 株式会社ヴァリューズ

250万人規模の消費者行動ログデータを活用したマーケティングリサーチとコンサルティングが強みです。競合サイトの分析やターゲットユーザーのペルソナ分析、市場調査など、精度の高いデータに基づいた戦略立案を支援します。

参照:株式会社ヴァリューズ公式サイト

⑭ 株式会社UNCOVER TRUTH

UI/UX改善とコンバージョン率最適化(CRO)に特化したコンサルティング会社です。ヒートマップ分析ツール「USERDIVE」などを活用し、ユーザー行動を徹底的に分析。データに基づいた仮説検証を繰り返し、Webサイトの成果を最大化します。

参照:株式会社UNCOVER TRUTH公式サイト

⑮ 株式会社北の達人コーポレーション

健康食品や化粧品のD2C(EC通販)で高い実績を誇る企業ですが、その過程で培った「びっくりするほど売れる」ためのWebマーケティングノウハウをコンサルティングサービスとして提供しています。特に、刺さるコピーライティングや効果の高い広告運用など、実践的な売上アップの知見が豊富です。

参照:株式会社北の達人コーポレーション公式サイト

⑯ マーケティング・エッセンシャルズ株式会社

中小企業のBtoBマーケティング支援に特化しています。特に、ニッチな市場で強みを持つ製造業や専門商社などの支援実績が豊富です。「問い合わせ数を増やす」ことをゴールに据え、Webサイト制作からSEO、広告運用までをワンストップで提供します。

参照:マーケティング・エッセンシャルズ株式会社公式サイト

⑰ 株式会社free web hope

BtoBのリード獲得、特にサービスサイト(LP)制作と広告運用に強みを持つ会社です。「成果にコミットする」を掲げ、徹底したリサーチに基づいた刺さるLP制作と、その効果を最大化する広告運用を組み合わせた支援が特徴です。

参照:株式会社free web hope公式サイト

⑱ 株式会社キーワードマーケティング

運用型広告の専門エージェンシーとして長い歴史と実績を持ちます。リスティング広告、SNS広告、動画広告など、あらゆる運用型広告に対応。最新の広告手法や媒体の仕様変更にも迅速に対応できる高い専門性が強みです。

参照:株式会社キーワードマーケティング公式サイト

⑲ 株式会社インテグレート

IMC(Integrated Marketing Communication:統合マーケティング・コミュニケーション)を提唱し、PR、広告、デジタル、店頭施策などを連動させた統合的な戦略立案を得意とします。商品の「売れる必然」を創り出すことを目指し、リサーチから戦略、クリエイティブまでを一貫して提供します。

参照:株式会社インテグレート公式サイト

⑳ エス・アンド・ティ・マイクロニクス株式会社

技術系のマーケティング支援に強みを持つ会社です。技術論文や技術資料の作成、技術セミナーの企画・運営、技術系Webサイトの構築など、専門知識が求められるBtoBの技術マーケティングを支援します。研究者や技術者へのアプローチを得意としています。

参照:エス・アンド・ティ・マイクロニクス株式会社公式サイト

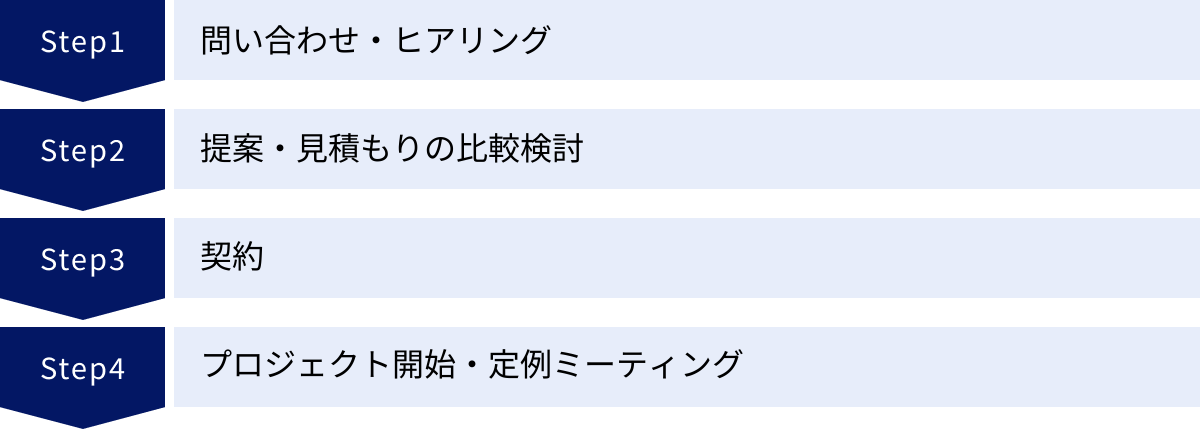

マーケティングコンサルティングを依頼する流れ【4ステップ】

実際にコンサルティングを依頼する場合、どのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからプロジェクト開始までの一般的な流れを4つのステップで解説します。

① 問い合わせ・ヒアリング

まずは、候補となるコンサルティング会社のWebサイトにある問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この際、「失敗しないマーケティングコンサルティング会社の選び方」で整理した自社の課題や目的、予算感などを伝えられると、その後の話がスムーズです。

後日、コンサルティング会社の担当者との初回ミーティング(ヒアリング)が設定されます。この場では、より詳細に事業内容、現状の課題、目指すゴールなどを共有します。コンサルティング会社側からも、サービス内容や支援の進め方について説明があります。この段階で、会社の雰囲気や担当者の人柄などを感じ取ることができます。

② 提案・見積もりの比較検討

ヒアリングした内容を基に、コンサルティング会社は具体的な提案書と見積書を作成します。提案書には、課題分析、マーケティング戦略の方向性、具体的な施策案、プロジェクトの体制、スケジュール、期待される効果などが盛り込まれています。

複数の会社から提案と見積もりを取り、内容をじっくり比較検討します。

- 課題認識は的確か?

- 提案内容は具体的で、納得感があるか?

- 費用は予算に見合っているか?

- 自社のリソースで実行可能なプランか?

これらの観点で評価し、最も信頼でき、自社に合っていると感じる会社を絞り込みます。不明点や疑問点があれば、この段階で遠慮なく質問し、解消しておくことが重要です。

③ 契約

依頼する会社が決まったら、契約手続きに進みます。契約書には、支援の業務範囲、契約期間、費用、支払い条件、機密保持義務、解約条件などが明記されています。内容を隅々まで確認し、双方の認識にズレがないことを確かめた上で、契約を締結します。後々のトラブルを防ぐためにも、契約書の確認は慎重に行いましょう。

④ プロジェクト開始・定例ミーティング

契約締結後、いよいよプロジェクトがスタートします。まずは、双方の関係者が集まるキックオフミーティングが開かれ、プロジェクトの目標、スケジュール、各担当者の役割分担などを改めて共有し、目線合わせを行います。

プロジェクト期間中は、週に1回や月に1回といった頻度で定例ミーティングが開催されます。この場で、施策の進捗報告、データに基づいた効果測定の結果共有、課題のディスカッション、次のアクションの決定などが行われます。この定例ミーティングが、PDCAサイクルを回していくための中心的な場となります。

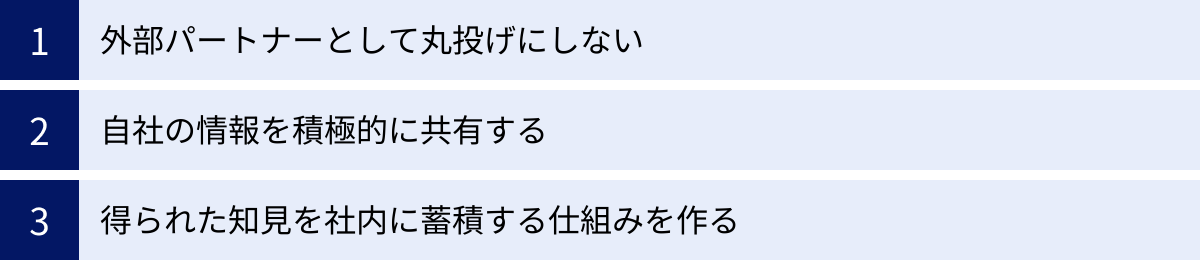

マーケティングコンサルティングの効果を最大化するポイント

最後に、多額の費用を投じるマーケティングコンサルティングの効果を最大限に引き出すために、依頼主である企業側が意識すべき3つの重要なポイントについて解説します。

外部パートナーとして丸投げにしない

最も重要な心構えは、コンサルティング会社に「丸投げ」しないことです。「お金を払っているのだから、あとは全部お任せ」というスタンスでは、良い結果は生まれません。コンサルタントは外部の専門家であり、自社のビジネスの当事者ではありません。彼らの提案を鵜呑みにするのではなく、自社の状況やリソースと照らし合わせ、「本当にそれは自社にとって最適か?」「もっと良い方法はないか?」と主体的に考え、議論することが不可欠です。

コンサルタントを「便利な下請け業者」ではなく、「共に汗をかく対等なパートナー」と捉え、自社の担当者もプロジェクトの一員として積極的に関与しましょう。この主体的な姿勢が、コンサルタントのパフォーマンスを最大限に引き出し、プロジェクトを成功に導きます。

自社の情報を積極的に共有する

コンサルタントが精度の高い分析や的確な提案を行うためには、インプットとなる情報が不可欠です。売上データ、顧客データ、過去の施策結果、社内の意思決定プロセス、現場で起きている問題など、自社が持つ情報をできる限りオープンに共有しましょう。

「これは社外秘だから」「こんな細かいことを言っても仕方ない」と情報を出し惜しみすると、コンサルタントは不完全な情報で判断せざるを得なくなり、提案の質が低下してしまいます。もちろん、機密保持契約を結んだ上でですが、良い情報も悪い情報も包み隠さず共有することが、信頼関係を築き、より良いアウトプットを得るための鍵となります。特に、経営層が持つビジョンや戦略の方向性を共有することは、マーケティング戦略が企業の全体戦略とずれないために非常に重要です。

得られた知見を社内に蓄積する仕組みを作る

コンサルティングを依頼する究極の目的は、契約終了後も企業が成長し続けられる「自走できる組織」になることです。そのためには、プロジェクトを通じて得られた知識やノウハウを、個人の経験で終わらせるのではなく、組織の資産として蓄積していく仕組み作りが欠かせません。

- 定例ミーティングの議事録を必ず作成し、社内で共有する

- コンサルタントに依頼して、社内向けの勉強会を開催してもらう

- 施策の実行手順や判断基準をマニュアル化する

- プロジェクトの担当者を一人にせず、複数人で関わる体制にする

このような取り組みを通じて、コンサルタントから学んだ考え方やスキルを社内に根付かせていきましょう。コンサルティング費用を、単なる業務委託費ではなく、未来の成長に向けた「人材育成投資」「組織開発投資」と捉えることで、その価値を何倍にも高めることができるのです。