現代のビジネス環境は、テクノロジーの急速な進化、グローバル化の進展、市場ニーズの多様化など、かつてないほどのスピードで変化し続けています。このような不確実性の高い時代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、常に的確な経営判断を下し、組織全体を正しい方向へ導くことが不可欠です。しかし、社内のリソースや知見だけでは解決が困難な、複雑で高度な経営課題に直面することも少なくありません。

そこで重要な役割を果たすのが「経営コンサルティング」です。経営コンサルティングは、企業の抱えるさまざまな課題に対して、外部の専門家が客観的な視点から分析を行い、解決策を提示・実行支援するサービスです。

この記事では、経営コンサルティングの基本的な定義から、具体的な仕事内容、コンサルティングの種類、利用するメリット・デメリット、さらには料金体系や失敗しない会社の選び方まで、網羅的に詳しく解説します。経営コンяв力の活用を検討している経営者や担当者の方はもちろん、経営コンサルティングという仕事に興味のある方にとっても、理解を深める一助となれば幸いです。

目次

経営コンサルティングとは

経営コンサルティングは、多くの企業にとって、成長の岐路や変革期において頼りになる存在です。しかし、「コンサル」という言葉は広く使われる一方で、その実態が正確に理解されていないケースも少なくありません。この章では、経営コンサルティングの基本的な概念、その目的、そして混同されがちな「中小企業診断士」との違いについて、深く掘り下げて解説します。

企業の課題を解決に導く外部の専門家

経営コンサルティングとは、一言でいえば「企業の経営課題を解決するために、高度な専門知識と豊富な経験を持つ外部の専門家(経営コンサルタント)が、客観的な立場から診断・助言・支援を行うサービス」です。企業の経営者は、日々、売上向上、コスト削減、新規事業開発、人材育成、組織改革、資金繰りといった多岐にわたる課題と向き合っています。これらの課題は互いに複雑に絡み合っており、社内の人間だけでは根本的な原因の特定や、効果的な解決策の立案が難しい場合があります。

ここで経営コンサルタントは、いわば「企業の医者」のような役割を担います。まず、丁寧な問診(ヒアリング)や精密検査(データ分析、市場調査)を通じて、企業が抱える課題の症状だけでなく、その根本原因を突き止めます。次に、その診断結果に基づき、最適な処方箋(経営戦略や具体的な改善策)を策定します。そして、場合によっては、リハビリ(解決策の実行支援)まで伴走し、企業が自力で健康な状態を維持できるようになるまでサポートします。

なぜ、内部の人間ではなく「外部の専門家」が必要なのでしょうか。その理由は大きく3つあります。

- 客観性: 企業内部に長年いると、業界の常識や過去の成功体験、社内の人間関係といった「しがらみ」にとらわれ、物事を客観的に見ることが難しくなりがちです。外部のコンサルタントは、そうした制約から自由な立場で、忖度なくフラットな視点から企業を分析し、時に厳しい指摘も含めた本質的な課題を提示できます。

- 専門性: 経営コンサルタントは、特定領域(戦略、財務、IT、人事など)における高度な専門知識や、最新の経営理論、分析フレームワークを習得しています。また、多様な業界・企業でのプロジェクト経験を通じて蓄積された、実践的なノウハウや成功・失敗事例に関する知見は、自社だけでは得がたい貴重な財産です。

- リソース: 大規模な組織改革や新規事業の立ち上げなど、一時的に高度な専門スキルを持つ人材が大量に必要となるプロジェクトがあります。このような場合に、必要なスキルセットを持つコンサルタントチームを活用することで、自社で新たに人材を採用・育成する時間とコストをかけずに、迅速にプロジェクトを推進できます。

このように、経営コンサルティングは、企業が自力では乗り越えられない壁に直面した際に、外部の知恵と力を借りて、変革を加速させるための強力な手段といえるでしょう。

経営コンサルティングの目的

経営コンサルティングを依頼する目的は、企業が置かれた状況や抱える課題によって実にさまざまです。しかし、それらの根底にある共通のゴールは「企業の持続的な成長と企業価値の最大化」に集約されます。この大目標を達成するために、コンサルティングは以下のような具体的な目的を持って活用されます。

- 短期的な業績向上: 売上の低迷や収益性の悪化といった、目先の課題に対する直接的な解決策を求めるケースです。具体的には、営業プロセスの見直しによる売上拡大、業務効率化によるコスト削減、不採算事業の見直しなどが挙げられます。迅速な成果が求められるため、即効性のある施策の立案と実行が中心となります。

- 中長期的な経営戦略の策定: 5年後、10年後を見据えた企業の進むべき方向性を定めることを目的とします。市場環境や競争環境の変化を分析し、自社の強み・弱みを踏まえた上で、「どの市場で、何を強みとして、どのように戦っていくのか」という全社戦略や事業戦略を策定します。M&Aによる事業拡大や、海外進出戦略などもこの範疇に含まれます。

- 新規事業の創出: 既存事業が成熟期を迎え、新たな収益の柱を確立する必要がある場合に活用されます。市場調査、ビジネスモデルの構築、事業計画の策令、テストマーケティングの実施、そして事業の本格的な立ち上げまで、一連のプロセスを支援します。不確実性の高い新規事業開発において、専門家の知見はリスクを低減し、成功確率を高める上で非常に有効です。

- 組織・人事の変革: 「企業の競争力は人にあり」という考え方に基づき、組織構造や人事制度、企業文化を改革する目的で利用されます。例えば、成果主義に基づいた新たな人事評価・報酬制度の導入、次世代リーダーの育成プログラムの構築、従業員のエンゲージメントを高めるための組織風土改革などが挙げられます。

- 業務プロセスの抜本的改革(BPR): 既存の業務プロセスが非効率であったり、時代にそぐわなくなったりした場合に、ゼロベースで見直し、再設計することを目指します。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の文脈で語られることが多く、ITシステムの導入と連携させながら、全社的な生産性向上を図ります。

- 事業再生・事業承継: 経営危機に陥った企業の再建計画を策定・実行したり、後継者不在に悩む中小企業の円滑な事業承継を支援したりすることも、重要な目的の一つです。専門的な財務知識や法務知識、利害関係者との交渉能力が求められる非常に高度なコンサルティングです。

重要なのは、コンサルティングを依頼する前に、自社が「何のために」コンサルタントの力を借りたいのか、その目的を明確にすることです。目的が曖昧なまま依頼してしまうと、コンサルタントの提案が的を射ないものになったり、期待した成果が得られなかったりする原因となります。

経営コンサルタントと中小企業診断士の違い

経営に関するアドバイスを行う専門家として、「経営コンサルタント」と並んでよく名前が挙がるのが「中小企業診断士」です。両者は業務内容に重なる部分も多いですが、その位置づけや役割には明確な違いがあります。

| 比較項目 | 経営コンサルタント | 中小企業診断士 |

|---|---|---|

| 資格 | 民間資格(または無資格でも名乗れる) | 国家資格(中小企業支援法に基づく) |

| 主な対象企業 | 大企業から中小企業まで幅広い | 主に中小企業 |

| 専門領域 | 戦略、IT、財務、人事など、特定の分野に深く特化していることが多い | 経営全般に関する幅広い知識を持つジェネラリスト |

| 主な役割 | 課題解決のための戦略立案から実行支援まで、ハンズオンで深く関与することが多い | 企業の経営状況を診断し、助言を行うことが主。公的機関と連携した支援も多い |

| 根拠法 | なし | 中小企業支援法 |

| 信頼性 | 所属するファームの実績や個人の経歴・スキルによって判断される | 国が認めた資格であり、一定の知識レベルが担保されている |

中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する国家資格です。資格取得には、経営戦略、組織・人事、マーケティング、財務・会計、生産管理、IT、法務など、企業経営に関する幅広い知識が求められます。その主な役割は、中小企業の経営状況を客観的に「診断」し、成長戦略の策定や経営改善に関する「助言」を行うことです。また、国や地方自治体、商工会議所などが実施する公的な支援制度において、専門家として中小企業と行政の「橋渡し役」を担うことも少なくありません。いわば、地域の中小企業の「かかりつけ医」のような存在といえます。

一方、経営コンサルタントは、特定の資格がなければ名乗れないというものではなく、そのバックグラウンドは多様です。外資系の戦略コンサルティングファームに所属する人もいれば、IT企業出身のDXコンサルタント、会計士や税理士から転身した財務コンサルタントなど、それぞれの得意分野における深い専門性を武器にしています。対象とする企業も、グローバルな大企業から特定の課題を抱えるベンチャー企業まで幅広く、プロジェクトの規模や内容も多岐にわたります。中小企業診断士が「広く浅く」企業の全体像を把握するジェネラリスト的な側面が強いのに対し、経営コンサルタントは「狭く深く」特定の経営課題を解決するスペシャリスト的な側面が強いといえるでしょう。

もちろん、中小企業診断士の資格を持つ経営コンサルタントも数多く存在します。特に中小企業を対象とするコンサルティングにおいては、中小企業診断士の資格が信頼の証となり、経営全般の知識と特定の専門性を兼ね備えた頼れるパートナーとして活躍しています。

経営コンサルティングの仕事内容

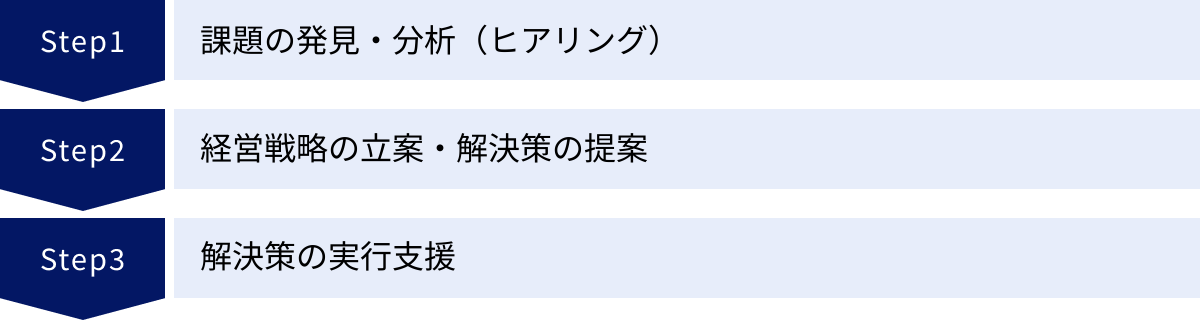

経営コンサルティングのプロジェクトは、クライアント企業が抱える課題やプロジェクトの目的によってその内容は千差万別ですが、一般的にはいくつかの共通したプロセスを経て進められます。ここでは、コンサルティングの基本的な流れを3つのステップに分け、さらに具体的な支援内容の例を挙げて、その仕事の全容を解き明かしていきます。

STEP1:課題の発見・分析(ヒアリング)

すべてのコンサルティングプロジェクトの出発点となるのが、クライアント企業が置かれている現状を正確に把握し、本質的な課題を発見・分析するフェーズです。この初期段階の精度が、プロジェクト全体の成否を大きく左右するといっても過言ではありません。コンサルタントは、客観的かつ多角的な視点から情報を収集し、問題の構造を明らかにしていきます。

主な活動内容は以下の通りです。

- キックオフミーティング: プロジェクトの開始にあたり、クライアント企業の経営層や関係者とコンサルタントチームが一堂に会し、プロジェクトの目的、ゴール、スコープ(対象範囲)、スケジュール、各メンバーの役割分担などを共有し、目線合わせを行います。

- 関係者へのヒアリング(インタビュー): 経営トップから、各部門の責任者、現場の第一線で働く社員まで、幅広い層の従業員に対してインタビューを実施します。これにより、定量データだけでは見えてこない、組織内の力学、業務上のボトルネック、現場が感じているリアルな問題点や意見などを吸い上げます。コンサルタントは、巧みな質問と傾聴のスキルを駆使して、相手の本音を引き出します。

- 定量データの分析: 財務諸表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)や販売データ、顧客データ、生産データなど、社内に存在するあらゆる定量データを収集・分析します。これにより、企業の収益構造、コスト構造、事業ごとのパフォーマンスなどを客観的に評価し、問題の所在を特定します。

- 市場・競合調査: 業界レポート、統計データ、ニュース記事などを活用して、クライアント企業を取り巻くマクロ環境(政治、経済、社会、技術)の変化や市場の成長性、トレンドを分析します。また、競合他社の戦略、強み・弱み、市場シェアなどを調査し、自社の立ち位置を相対的に把握します。

- 現状分析と課題の仮説構築: 収集した定性・定量情報をもとに、現状を整理・分析します。ここで、「3C分析(Customer, Company, Competitor)」や「SWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)」といったフレームワークが頻繁に用いられます。分析を通じて、「なぜ売上が伸び悩んでいるのか」「なぜ生産性が低いのか」といった問題の根本原因(真因)に関する仮説を立て、その仮説を検証するための追加調査や分析を進めていきます。

このフェーズの最終的なアウトプットは、現状分析と課題をまとめたレポートです。ここでクライアントとコンサルタントが「解決すべき真の課題はこれである」という共通認識を持つことが、次のステップへ進むための重要な基盤となります。

STEP2:経営戦略の立案・解決策の提案

課題の特定が完了したら、次はその課題をいかにして解決するか、具体的な戦略とアクションプランを策定するフェーズに移ります。コンサルタントは、専門知識と過去の事例、そして創造的な思考を駆使して、クライアントにとって最も効果的で実現可能な解決策を練り上げていきます。

このステップでの主な活動は以下の通りです。

- 戦略オプションの洗い出し: 特定された課題に対して、考えうる複数の解決策(戦略オプション)を幅広く洗い出します。例えば、「売上向上」という課題に対して、「新商品の開発」「新規市場への参入」「既存顧客への深耕営業」「価格戦略の見直し」「Webマーケティングの強化」など、多様な選択肢を検討します。

- 各オプションの評価・絞り込み: 洗い出した各オプションについて、効果(インパクト)、実現可能性(フィジビリティ)、コスト、リスクなどの観点から評価を行います。そして、クライアントの経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)や企業文化、目指す方向性などを総合的に勘案し、最も優先順位の高い戦略へと絞り込んでいきます。この過程では、ロジカルシンキングと緻密なシミュレーションが求められます。

- 具体的なアクションプランの策定: 実行すべき戦略が決まったら、それを具体的な行動計画に落とし込みます。「誰が(Who)」「いつまでに(When)」「何を(What)」「どのように(How)」実行するのかを明確にした、詳細なロードマップを作成します。また、戦略の進捗度や成果を測定するための重要業績評価指標(KPI)もこの段階で設定します。

- 提案書の作成とプレゼンテーション: これまでの分析結果、導き出した戦略、そして具体的なアクションプランを、説得力のある提案書としてまとめ上げます。そして、クライアントの経営層に対してプレゼンテーションを行い、提案内容への理解と合意を得ます。このプレゼンテーションは、論理的な正しさはもちろんのこと、経営者の心を動かし、「これならやれる、やりたい」と思わせる情熱や説得力が重要になります。

このフェーズは、コンサルタントの「思考力」や「構想力」が最も問われる部分です。机上の空論で終わらない、地に足のついた、実行可能な戦略を提示できるかが、コンサルタントの価値を決定づけるといえるでしょう。

STEP3:解決策の実行支援

優れた戦略も、実行されなければ意味がありません。かつてのコンサルティングは「提案して終わり」というケースも少なくありませんでしたが、近年では、策定した戦略をクライアント企業が確実に実行し、成果を出すまで伴走する「実行支援(ハンズオン支援)」の重要性が増しています。

この最終ステップでの主な活動内容は以下の通りです。

- プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の設置・運営: 大規模な改革プロジェクトを円滑に推進するために、専門の管理組織(PMO)を立ち上げ、その運営を支援します。PMOは、プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、リスク管理、関係部署間のコミュニケーション調整などを担い、プロジェクトが計画通りに進むよう舵取りをします。

- 現場への落とし込みと定着化: 新たな戦略や業務プロセスを、現場の社員一人ひとりが理解し、実践できるように働きかけます。研修の実施、マニュアルの作成、現場からの質問や相談への対応などを通じて、変革をスムーズに浸透させます。

- 変革への抵抗への対応: どんなに優れた改革でも、現状のやり方を変えることに対する心理的な抵抗や反発はつきものです。コンサルタントは、変革の必要性やメリットを丁寧に説明し、社員の不安や懸念に耳を傾け、時には反対勢力との粘り強い交渉を行うなどして、組織全体の協力を引き出していきます。

- 進捗モニタリングと軌道修正: 定例会議などを通じて、設定したKPIの進捗状況を定期的にモニタリングします。計画通りに進んでいない場合は、その原因を分析し、必要に応じてアクションプランを柔軟に軌道修正します。この「PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクル」を回し続けることが、成果を確実なものにする上で不可欠です。

- ナレッジトランスファー: プロジェクトが終了した後も、クライアント企業が自走できるよう、コンサルタントが持つ分析手法や問題解決のスキル、プロジェクト管理のノウハウなどを、クライアント企業の社員に意図的に移転(ナレッジトランスファー)します。これにより、企業内に変革を継続していくための力が育まれます。

実行支援は、華やかな戦略立案に比べて地道な作業が多いですが、クライアントと共に汗を流し、目に見える形で成果を創出していく、非常にやりがいのあるフェーズです。

その他の具体的な支援内容

上記の基本的なプロセスに加えて、経営コンサルティングは以下のような多岐にわたる専門テーマに対応します。

新規事業開発の支援

市場の飽和や既存事業の陳腐化に直面する企業に対し、新たな成長エンジンとなる新規事業の立ち上げをゼロから支援します。市場機会の探索、アイデア創出のワークショップ、ビジネスモデルの構築、詳細な事業計画書の作成、プロトタイプの開発やテストマーケティング、そして事業化に向けた組織体制の構築まで、一貫してサポートします。

マーケティング・営業戦略の策定

「良い製品を作っているのに売れない」といった課題に対し、データ分析に基づいた効果的なマーケティング・営業戦略を策定します。顧客セグメンテーションによるターゲット顧客の明確化、ブランド価値向上のためのブランディング戦略、WebサイトやSNSを活用したデジタルマーケティングの導入、営業組織の改革や営業プロセスの標準化などを通じて、企業の収益力を強化します。

人材・組織開発の支援

企業の持続的な成長には、それを支える「人」と「組織」が不可欠です。経営戦略と連動した人事評価・報酬制度の設計、次世代の経営を担うリーダーの育成プログラム開発、従業員のエンゲージメントや生産性を高めるための組織風土改革、ダイバーシティ&インクルージョンの推進などを支援し、強い組織作りを後押しします。

DX推進の支援

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化を根本から変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援します。全社的なIT戦略の立案から、ERP(統合基幹業務システム)やSFA/CRM(営業支援/顧客管理システム)といった具体的なツールの選定・導入、AIやIoTを活用した新たな価値創造、データドリブンな意思決定文化の醸成まで、企業のデジタル化を強力に推進します。

M&A・事業承継の支援

M&A(企業の合併・買収)は、事業拡大のスピードを加速させる有効な手段ですが、非常に専門的な知見が必要です。コンサルタントは、買収ターゲットの選定、事業価値評価(バリュエーション)、デューデリジェンス(買収対象企業のリスク調査)、そして買収後の統合プロセス(PMI)まで、M&Aの全工程をサポートします。また、後継者不足に悩む中小企業に対しては、親族内承継、従業員承継、第三者へのM&Aなど、最適な事業承継の形を提案し、その実現を支援します。

経営コンサルティングの主な種類

経営コンサルティングと一括りにいっても、その専門領域や得意とするテーマによって、いくつかの種類に分類できます。それぞれに特徴があり、企業が抱える課題に応じて最適なタイプのコンサルティングファームを選ぶことが重要です。ここでは、代表的なコンサルティングの種類とその特徴を解説します。

| コンサルティングの種類 | 主な支援領域 | 特徴 |

|---|---|---|

| 戦略系 | 全社戦略、事業戦略、M&A戦略、新規事業戦略など | 企業の経営層(CxO)をクライアントとし、経営の最上流に関わる課題を扱う。少数精鋭で高単価。論理的思考力や分析力が非常に高く求められる。 |

| 総合系 | 戦略立案から実行支援、IT導入、アウトソーシングまで | 幅広い業界・テーマに対応。戦略、業務、IT、人事など多岐にわたる専門家を擁し、大規模なプロジェクトをワンストップで支援できるのが強み。 |

| IT系 | DX推進、基幹システム導入(ERP, SCM等)、IT戦略立案 | ITを切り口として企業の経営課題を解決。企業のデジタル化を支援する役割が大きく、近年需要が急増している。 |

| 財務・会計系(FAS系) | M&Aアドバイザリー、事業再生、企業価値評価、不正調査 | 財務・会計のプロフェッショナル集団。M&Aや組織再編、事業再生といった専門性の高い財務関連の課題を扱う。 |

| 人事・組織系 | 人事制度設計、組織開発、人材育成、チェンジマネジメント | 「人」と「組織」に関する課題に特化。企業の持続的成長の基盤となる組織作りを支援する。 |

| 事業再生コンサルティング | 財務・事業デューデリジェンス、再生計画策定・実行支援 | 経営不振や破綻の危機にある企業の再建を専門とする。財務、事業、法務など複合的な知識が必要とされる。 |

| シンクタンク系 | 官公庁向けの調査研究、政策提言、マクロ経済分析 | 主に政府や地方自治体をクライアントとし、社会課題の解決や政策立案に関わるリサーチやコンサルティングを行う。 |

| 専門特化系 | 特定の業界(医療、金融、製造など)や機能(SCM、サステナビリティなど) | 特定の領域に深い知見を持つブティックファーム。その分野における圧倒的な専門性が武器。 |

戦略系コンサルティング

戦略系コンサルティングは、企業のCEOや役員といった経営トップが抱える最重要課題を解決することをミッションとしています。扱うテーマは、会社の未来を左右する「全社成長戦略」の策定、競争の激しい市場でいかにして勝ち抜くかという「事業戦略」、M&Aを通じて非連続な成長を目指す「M&A戦略」、新たな収益の柱を作る「新規事業戦略」など、経営の根幹に関わるものばかりです。

プロジェクトは数名の精鋭チームで組まれ、短期間で質の高いアウトプットを出すことが求められます。そのため、コンサルタントには極めて高い論理的思考力、分析能力、仮説構築力、そして経営層と対等に渡り合えるコミュニケーション能力が必要とされます。

総合系コンサルティング

総合系コンサルティングは、その名の通り、企業のあらゆる経営課題に対して、戦略の立案から業務プロセスの改善、ITシステムの導入・運用、さらには一部業務のアウトソーシングまで、包括的なサービスをワンストップで提供します。戦略、業務、IT、人事など、各分野の専門家が数多く在籍しており、クライアントの課題に応じて柔軟にチームを組成できるのが最大の強みです。

特に、数千人規模のコンサルタントを動員するような、グローバルで大規模な変革プロジェクトは総合系ファームの得意とするところです。近年では、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援に注力しており、戦略コンサルタントとITコンサルタントが協働して、企業のビジネスモデルそのものを変革するような案件が増えています。

IT系コンサルティング

IT系コンサルティングは、IT(情報技術)を軸として、クライアントの経営課題解決や競争力強化を支援します。かつては、ERP(統合基幹業務システム)やSCM(サプライチェーン・マネジメント)といった大規模なシステムの導入が中心でしたが、現在はその領域を大きく広げています。

具体的には、AIやIoT、クラウドといった最新技術を活用して新たなビジネスを創出する「DX推進支援」、サイバー攻撃から企業を守る「セキュリティコンサルティング」、膨大なデータを分析して経営の意思決定に活かす「データ活用支援」など、その役割はますます重要になっています。IT戦略の立案といった上流工程から、システムの設計・開発・導入といった下流工程まで、一貫して手掛けるファームが多いのが特徴です。

財務・会計系コンサルティング(FAS系)

FAS(Financial Advisory Service)系とも呼ばれるこの分野は、M&Aや事業再生、不正調査など、高度な財務・会計知識が求められる領域に特化しています。監査法人を母体とするファームが多く、公認会計士や税理士などの資格を持つ専門家が多数在籍しています。

M&Aのプロセスにおいては、買収対象企業の価値を算定する「企業価値評価(バリュエーション)」や、財務・法務面のリスクを洗い出す「デューデリジェンス」などを担当します。また、経営危機に陥った企業の財務状況を立て直す「事業再生」や、粉飾決算などの「不正調査(フォレンジック)」も重要な業務です。企業の存続や成長に直結する、非常に専門性の高いサービスを提供しています。

人事・組織系コンサルティング

人事・組織系コンサルティングは、企業の最も重要な経営資源である「人」と「組織」に関する課題解決を専門とします。「経営は人なり」という言葉があるように、どんなに優れた戦略やシステムも、それを動かす人がいなければ成果にはつながりません。

この分野のコンサルタントは、経営戦略と連動した「人事評価・報酬制度の設計」、将来の経営を担う「リーダー育成プログラムの開発」、従業員の働きがいを高める「組織風土改革」、M&A後の異なる組織文化を融合させる「チェンジマネジメント」などを支援します。心理学や組織行動論といった知見も活用しながら、企業の持続的な成長を組織面から支えます。

事業再生コンサルティング

事業再生コンサルティングは、業績不振や過剰債務などにより、経営危機に瀕している企業の再建を専門とします。いわば「企業のお医者さん」の中でも、重篤な患者を扱う救命救急医のような存在です。

まず、企業の財務状況や事業内容を徹底的に調査(デューデリジェンス)し、再生の可能性を判断します。そして、金融機関などの債権者と交渉しながら、不採算事業の整理、コストの抜本的削減、新たな資金調達などを盛り込んだ「事業再生計画」を策定します。計画策定後は、クライアント企業に常駐(ハンズオン)し、計画の実行を強力に支援することもあります。財務、事業、法務といった複合的な知識と、利害関係者をまとめるタフな交渉力が求められる分野です。

シンクタンク系コンサルティング

シンクタンク(Think Tank)とは、直訳すれば「頭脳集団」であり、主に政府や官公庁、地方自治体をクライアントとして、さまざまな社会課題に関する調査研究や政策立案の支援を行う組織です。経済、産業、環境、エネルギー、医療、福祉など、扱うテーマは社会全般に及びます。

各種統計データの分析や、国内外の事例調査、専門家へのヒアリングなどを通じて、精緻なリサーチレポートを作成し、政策提言を行います。民間企業向けのコンサルティングも手掛けていますが、その場合もマクロな視点や公共的な視点からのアプローチが特徴です。中長期的な視点で社会の未来を構想する、スケールの大きな仕事といえます。

専門特化系コンサルティング

専門特化系コンサルティングは、「ブティックファーム」とも呼ばれ、特定のインダストリー(業界)やファンクション(機能)に専門性を絞って、非常に深い知見とサービスを提供します。

例えば、「医療・ヘルスケア業界専門」「製造業のサプライチェーン改革専門」「サステナビリティ(ESG)経営専門」「ブランド戦略専門」など、その領域は多岐にわたります。大手ファームのような幅広さはありませんが、その分野においては他の追随を許さないほどの深い知識と経験を持つプロフェッショナルが集まっています。特定の課題に対して、ピンポイントで最高レベルの専門性を求める企業にとって、非常に頼りになる存在です。

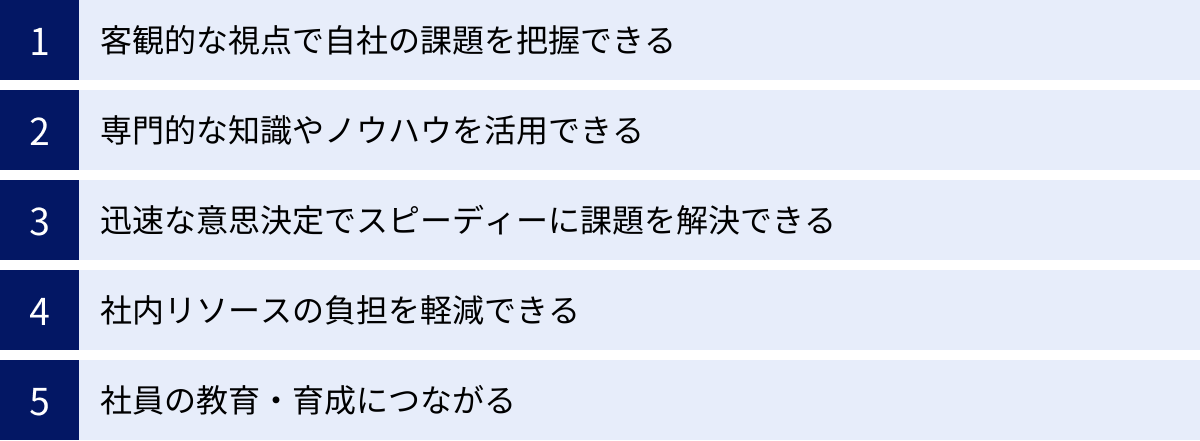

経営コンサルティングを利用する5つのメリット

自社の課題解決のために、外部の専門家である経営コンサルタントの力を借りることは、多くの企業にとって有効な選択肢となります。ここでは、経営コンサルティングを活用することで得られる代表的な5つのメリットについて、具体的な効果とともに詳しく解説します。

① 客観的な視点で自社の課題を把握できる

企業が長年同じ事業を続けていると、知らず知らずのうちに業界の常識や過去の成功体験、社内の力関係といったものに縛られ、思考が内向きになりがちです。このような状態では、自社の本当の強みや弱み、そして外部環境の変化がもたらす新たな機会や脅威を正しく認識することが難しくなります。

ここに外部の経営コンサルタントが入ることで、社内のしがらみや固定観念に一切とらわれない、完全に客観的な第三者の視点がもたらされます。コンサルタントは、豊富な経験と分析手法に基づき、企業を冷静に、かつ多角的に分析します。

例えば、社内では「長年の伝統だから」という理由だけで続けられてきた非効率な業務プロセスを、コンサルタントは「なぜこの作業が必要なのですか?」と問いかけ、その存在意義そのものを見直すきっかけを与えます。また、経営層が気づいていなかった、あるいは見て見ぬふりをしてきた組織間の壁や、特定の人物に業務が集中しているといったリスクを、忖度なく指摘することもあります。

このように、外部からの客観的な視点は、企業が自らを鏡に映して姿を見るような効果をもたらします。時には耳の痛い指摘もあるかもしれませんが、それこそが、自社の本質的な課題を正確に把握し、変革への第一歩を踏み出すための重要なきっかけとなるのです。

② 専門的な知識やノウハウを活用できる

経営コンサルタントは、特定の分野における高度な専門知識と、問題解決のための体系化された方法論(フレームワーク)を身につけています。さらに、さまざまな業界・企業のプロジェクトを通じて蓄積された、生きた成功事例や失敗事例に関する膨大な知見を持っています。これらは、自社だけで獲得するには多くの時間とコスト、そして試行錯誤を要する貴重な資産です。

例えば、新たにDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したい企業があったとします。社内に専門家がいない場合、どのような技術を選定し、どの業務から着手し、どのように社内の合意を形成していけばよいのか、手探りの状態から始めなければなりません。

しかし、DX推進の経験が豊富なコンサルタントを活用すれば、最新のテクノロジートレンドに関する知見、類似企業における導入事例、そして導入を成功に導くためのプロジェクトマネジメントのノウハウなどを、すぐに自社のプロジェクトに活かすことができます。これにより、無駄な遠回りを避け、失敗のリスクを最小限に抑えながら、最短距離でゴールを目指すことが可能になります。

特に、新規事業開発や海外進出、M&Aといった、企業にとって経験の少ない未知の領域に挑戦する際には、専門家の知見は羅針盤のような役割を果たし、その成否を大きく左右するといえるでしょう。

③ 迅速な意思決定でスピーディーに課題を解決できる

ビジネスの世界では、スピードが競争優位性を決定づける重要な要素です。市場の変化に対応するための意思決定が遅れれば、大きなビジネスチャンスを逃したり、競合他社に後れを取ったりする可能性があります。しかし、多くの企業では、複雑な課題に対して結論を出すまでに、多くの会議や部門間の調整が必要となり、時間がかかりがちです。

経営コンサルタントは、論点を整理し、データを駆使して選択肢を評価し、合理的な結論を導き出すプロフェッショナルです。プロジェクトにおいては、膨大な情報を整理・分析し、経営者が判断すべき核心的な論点を明確に提示します。

例えば、「A案とB案、どちらの戦略を選ぶべきか」という局面において、それぞれの戦略を実行した場合の売上や利益のシミュレーション、想定されるリスク、必要な投資額などを客観的なデータとして提示します。これにより、経営者は感情や憶測ではなく、事実に基づいて冷静に判断を下すことができます。

また、コンサルタントがファシリテーターとして会議を進行することで、議論が発散することなく、時間内に建設的な結論に至るよう導きます。このように、経営コンサルティングは、企業の意思決定プロセスそのものを高速化し、課題解決に向けたアクションを加速させる効果があります。

④ 社内リソースの負担を軽減できる

企業が大規模な変革プロジェクトや新規事業の立ち上げに取り組む際には、一時的に通常業務とは異なる高度なスキルや、多くの労働力が必要となります。しかし、そのためだけに正社員を新たに採用するのは、時間もコストもかかり、プロジェクト終了後の人材の処遇も問題になりかねません。

このような場合に経営コンサルティングを活用すれば、必要な期間だけ、必要なスキルセットを持った専門家チームを外部から調達できます。これにより、既存の社員は日々のコア業務に集中することができ、会社全体の生産性を落とすことなく、特別なプロジェクトを推進することが可能になります。

例えば、全社的な基幹システムの刷新プロジェクトを考えます。このプロジェクトには、システム設計の専門知識だけでなく、各業務部門の要件を整理する能力、ベンダーと交渉する能力、プロジェクト全体を管理する能力など、多岐にわたるスキルが求められます。これらの専門的な業務をコンサルタントに任せることで、社内の担当者は、システム導入後の運用といった本来の役割に専念できます。

このように、経営コンサルティングは、企業の限られた人的リソースを最適に配分し、社内の負担を軽減するための有効な手段となり得ます。

⑤ 社員の教育・育成につながる

経営コンサルティングのプロジェクトは、クライアント企業とコンサルタントの共同作業で進められます。このプロセスを通じて、クライアント企業の社員は、コンサルタントが持つ高度なスキルや仕事の進め方を間近で学ぶ絶好の機会を得ることができます。

コンサルタントが用いるロジカルシンキング(論理的思考)、仮説思考、データ分析の手法、課題解決のためのフレームワーク、そして人を動かすプレゼンテーションスキルなどは、どんなビジネスパーソンにとっても非常に有用なポータブルスキルです。

意欲のある社員がプロジェクトメンバーとして深く関与することで、OJT(On-the-Job Training)の形で、これらの高度なスキルを吸収していくことができます。コンサルタントが意図的に知識やノウハウを移転する「ナレッジトランスファー」をプログラムに組み込むことも多く、プロジェクト終了後も、育成された社員が中心となって、社内で改善活動を継続していくことが期待できます。

つまり、経営コンサルティングへの投資は、単に目先の課題を解決するだけでなく、将来にわたって企業を支える人材を育成するための「教育投資」という側面も持ち合わせているのです。

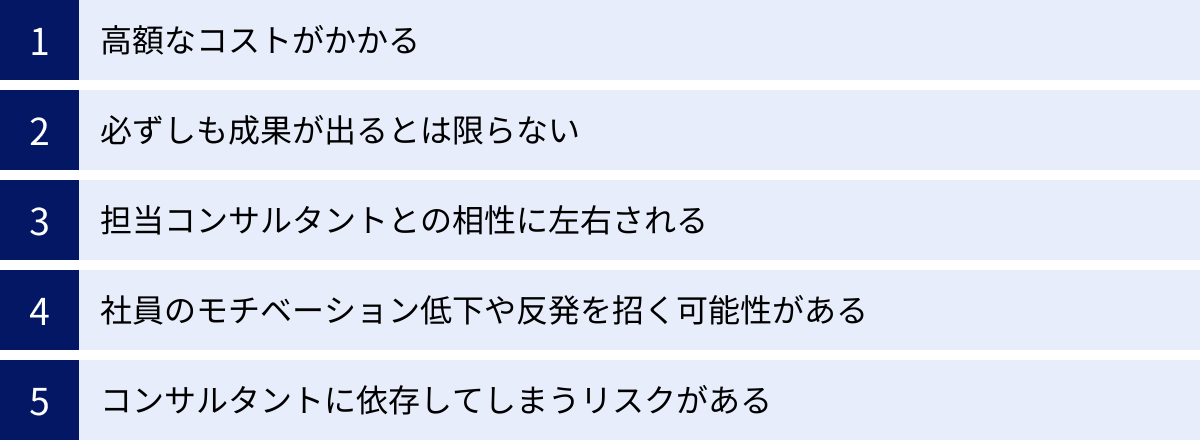

経営コンサルティングを利用する5つのデメリット

経営コンサルティングは多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、その活用には注意すべき点や潜在的なリスクも存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、デメリットもしっかりと理解した上で、慎重に導入を検討することが、コンサルティングを成功に導くための鍵となります。

① 高額なコストがかかる

経営コンサルティングを利用する上で、最も大きな障壁となるのが費用です。特に、著名な戦略系ファームや総合系ファームに依頼する場合、その料金は非常に高額になります。コンサルタントの報酬は、個々のスキルや経験に応じてランク付けされており、プロジェクトに参画するコンサルタントの人数とランク、そしてプロジェクトの期間によって費用が算出されます。

大企業向けの戦略プロジェクトなどでは、月額で数千万円、プロジェクト全体では数億円規模になることも珍しくありません。中小企業向けのコンサルティングであっても、顧問契約で月額数十万円から、プロジェクト型であれば数百万円以上の費用がかかるのが一般的です。

この高額なコストに見合うだけの成果、つまり費用対効果(ROI)を創出できるかどうかが、極めて重要な論点となります。コンサルティングに投資した費用を、売上向上やコスト削減といった形で回収できる見込みがなければ、それは単なる高価なアドバイス料で終わってしまいます。したがって、依頼する側は、コンサルティングによって何を達成し、どの程度の金銭的リターンを期待するのかを事前に明確にし、シビアにその効果を測定する必要があります。

② 必ずしも成果が出るとは限らない

高額な費用を支払ったからといって、必ずしも期待通りの成果が保証されるわけではない、というのも重要なデメリットです。コンサルティングが失敗に終わる原因はいくつか考えられます。

- 提案が現実離れしている: コンサルタントが提示した戦略や解決策が、論理的には正しくても、クライアント企業の組織文化や現場の実情、保有するリソースなどを無視した「絵に描いた餅」になってしまうケースです。現場の抵抗が強く、実行に移せないまま計画が頓挫してしまいます。

- クライアントのコミットメント不足: コンサルティングは、コンサルタントに丸投げして成功するものではありません。クライアント企業側が主体的にプロジェクトに関与し、変革を実行していくという強い意志(コミットメント)がなければ、コンサルタントがいくら優れた提案をしても、組織は動きません。経営層のリーダーシップの欠如は、失敗の典型的な要因です。

- 外部環境の急激な変化: プロジェクトの途中で、予測不能な市場の変動や、新たな競合の出現、技術革新などが起こり、前提としていた戦略が無効になってしまうこともあり得ます。

これらのリスクを低減するためには、コンサルティング会社を選ぶ際に、机上の空論ではなく実行可能性を重視する姿勢があるか、クライアントとの協働を重視するスタイルか、といった点を見極めることが重要です。

③ 担当コンサルタントとの相性に左右される

経営コンサルティングは、結局のところ「人」対「人」のサービスです。そのため、プロジェクトの成果は、実際に担当するコンサルタント個人のスキルや経験、そしてクライアント企業の担当者との相性に大きく左右されます。

たとえ有名なコンサルティングファームと契約しても、アサインされるコンサルタントが自社の業界に詳しくなかったり、経験が浅かったりする可能性はゼロではありません。また、スキルは高くても、コミュニケーションのスタイルが一方的であったり、高圧的であったりすると、クライアント側の社員との間に溝が生まれ、円滑な協力関係を築くことが難しくなります。

逆に、コンサルタントとの人間的な相性が良く、信頼関係を構築できれば、プロジェクトは非常にスムーズに進みます。本音での議論が活発になり、困難な局面でも一丸となって乗り越えていくことができます。

したがって、契約前の段階で、実際にプロジェクトを担当する予定のコンサルタントと直接面談し、その人柄やコミュニケーションスタイル、自社の課題に対する熱意などをしっかりと見極めることが、失敗を避けるための重要なポイントとなります。

④ 社員のモチベーション低下や反発を招く可能性がある

外部からやってきたコンサルタントが、社内の問題点を次々と指摘し、既存のやり方を否定するような改革を進めようとすると、長年その仕事にプライドを持って取り組んできた社員から、「外部の人間に何がわかるんだ」といった心理的な反発を招くことがあります。

このような反発は、「自分たちの仕事が否定された」という感情や、「コンサルタント主導で物事が進み、自分たちが蚊帳の外に置かれている」という疎外感から生まれます。社員が非協力的な態度を取るようになると、現場のリアルな情報がコンサルタントに上がってこなくなり、分析の精度が低下したり、改革が現場に浸透しなかったりする原因となります。

最悪の場合、優秀な社員が「この会社にはもう自分の居場所はない」と感じて離職してしまうなど、組織全体のモチベーションを著しく低下させるリスクもはらんでいます。

こうした事態を避けるためには、プロジェクトの初期段階で、なぜ変革が必要なのか、コンサルタントを導入する目的は何なのかを、経営層が自らの言葉で社員に丁寧に説明することが不可欠です。また、プロジェクトのプロセスに積極的に社員を巻き込み、彼らの意見や知識を尊重する姿勢を示すことで、「やらされ感」ではなく「自分たちの手で会社を良くしていく」という当事者意識を醸成することが重要です。

⑤ コンサルタントに依存してしまうリスクがある

コンサルティングを効果的に活用し、大きな成果を上げた企業が陥りがちなのが、「コンサル依存」の状態です。困難な課題に直面するたびに、「とりあえずコンサルに相談しよう」と安易に外部委託を繰り返すようになると、社内で自ら考え、問題を解決する力が失われてしまいます。

コンサルタントはあくまで一時的なパートナーであり、彼らが去った後も、企業は自らの足で歩み続けなければなりません。コンサルタントに意思決定を委ねることに慣れてしまうと、経営の舵取りを自分たちで行う能力が衰え、外部の助けなしでは何も決められない、脆弱な組織になってしまう危険性があります。

このリスクを回避するためには、コンサルティングを依頼する際に、明確な目的意識を持つことが重要です。それは、単に目の前の課題を解決してもらうことだけではありません。コンサルタントが持つ知識やスキル、問題解決のプロセスを、プロジェクトを通じて積極的に吸収し、自社の組織能力として定着させる(ナレッジトランスファー)という視点が不可欠です。

契約終了後も自走できる組織を作ることをゴールと捉え、コンサルタントを「答えをくれる人」ではなく、「自分たちが答えを見つけるのを手伝ってくれるコーチ」として活用する姿勢が求められます。

経営コンサルティングの料金体系と費用相場

経営コンサルティングの利用を検討する上で、最も気になる点の一つが「費用」でしょう。コンサルティングの料金は、契約形態やコンサルティングファームの種類、プロジェクトの難易度や期間、企業の規模など、さまざまな要因によって大きく変動します。ここでは、代表的な料金体系と、おおよその費用相場について解説します。

契約形態別の料金体系

コンサルティングの契約形態は、プロジェクトの性質やクライアントのニーズに応じて、いくつかの種類に分けられます。

| 契約形態 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| プロジェクト型 | 特定の課題解決のため、期間と成果物を定めて契約する最も一般的な形態。 | 目的と費用が明確。期間内に集中して課題解決に取り組める。 | 契約期間の延長や範囲の変更が難しい場合がある。 |

| 顧問契約型 | 中長期的な視点で、継続的に経営に関する助言や相談を行う形態。 | いつでも気軽に相談できる。会社の状況を深く理解してもらえる。 | 具体的な成果物がない場合も多く、費用対効果が見えにくいことがある。 |

| 成果報酬型 | プロジェクトの成果(売上増、コスト削減額など)に応じて報酬が支払われる形態。 | 成果が出なければ費用負担が少ない。コンサルタントのコミットメントが高い。 | 成功の定義や成果の測定方法で揉める可能性がある。報酬が非常に高額になることも。 |

| 時間契約型 | コンサルタントの作業時間に応じて料金を支払う形態(タイムチャージ)。 | 短時間のスポット相談や小規模な作業依頼に適している。 | 作業時間が長引くと、想定より費用が高額になるリスクがある。 |

プロジェクト型

最も一般的で、多くのコンサルティング案件で採用される契約形態です。「3ヶ月で新規事業の事業計画を策定する」「半年で基幹システムを導入する」といったように、解決すべき課題、達成すべきゴール、プロジェクトの期間、そして最終的な成果物(アウトプット)を契約時に明確に定義します。

料金は、「コンサルタントの単価 × 人数 × 期間(人月)」で計算されるのが基本です。コンサルタントの単価は、アナリスト、コンサルタント、マネージャー、パートナーといった役職(ランク)によって異なり、ランクが上がるほど高くなります。目的と費用、期間が明確であるため、双方にとって分かりやすい契約形態といえます。

顧問契約型

特定のプロジェクトを立ち上げるほどではないものの、経営に関する相談相手が欲しい、定期的に客観的なアドバイスが欲しいといったニーズに応えるのが顧問契約です。期間は半年や1年単位で契約し、月額固定の報酬を支払います。

具体的な業務内容は、月1〜2回の定例ミーティングへの参加、経営会議でのアドバイス、電話やメールでの随時相談などです。長期的な関係を築くことで、コンサルタントが会社の内部事情や経営者の考え方を深く理解し、より的確なアドバイスができるようになります。特に、外部に相談相手が少ない中小企業の経営者にとって心強い存在となります。

成果報酬型

コンサルティングによって得られた成果の一部を報酬として支払う契約形態です。例えば、「コスト削減額の〇%」「M&A成約額の〇%」といった形で報酬が決定されます。クライアントにとっては、成果が出なければ支払う必要がない、あるいは少額で済むため、リスクを抑えてコンサルティングを導入できるメリットがあります。

一方で、コンサルタントにとってはリスクが高い契約形態であるため、引き受ける案件は「成果が明確に数値で測定できる」ものに限られる傾向があります(例:コスト削減、M&A仲介、営業代行など)。また、成功した場合の報酬率は高めに設定されることが多く、結果的にプロジェクト型の費用を上回ることもあります。

時間契約型

タイムチャージとも呼ばれ、コンサルタントが稼働した時間に基づいて料金を請求する形態です。単価は「1時間あたり〇万円」といった形で設定されます。

特定のテーマに関する数時間のディスカッションや、資料作成のスポット的な手伝い、短期間のセミナー講師など、比較的短時間で完結する業務に適しています。プロジェクト全体のスコープが不明確な初期段階で、まずはお試しでコンサルタントの意見を聞いてみたい、といった場合にも活用されます。ただし、作業が長引くと費用が青天井になるリスクがあるため、注意が必要です。

企業規模別の料金相場

コンサルティングの費用は、依頼する企業の規模によっても大きく異なります。一般的に、大企業向けのコンサルティングは高額になり、中小企業向けには比較的リーズナブルなプランが用意されています。

大企業の場合

大企業が依頼するコンサルティングは、全社戦略の策定やグローバルな組織改革、大規模なシステム導入など、複雑で難易度の高い案件が多くなります。そのため、依頼先も外資系の戦略ファームや大手総合系ファームが中心となり、費用も高額になります。

- プロジェクト型: 月額1,000万円〜数千万円。プロジェクトの規模や期間によっては、総額で数億円に達することも珍しくありません。トップクラスの戦略ファームでは、さらに高額になるケースもあります。

- 顧問契約型: 経営トップへのアドバイザリーなど、特定のパートナーが担当する場合、月額200万円〜500万円以上が相場とされています。

これらの費用は、複数のトップクラスのコンサルタントがチームを組んで、フルタイムでプロジェクトにコミットするために必要なコストです。

中小企業・ベンチャー企業の場合

中小企業やベンチャー企業は、大企業ほど潤沢な予算を確保できないケースが多いため、中小企業支援に特化したコンサルティングファームや、個人のコンサルタントが主な依頼先となります。料金体系も、利用しやすいように工夫されています。

- プロジェクト型: 案件の規模や難易度によりますが、総額で300万円〜1,000万円程度がボリュームゾーンです。特定の業務改善やマーケティング戦略策定など、スコープを絞ったプロジェクトが多くなります。

- 顧問契約型: 月額10万円〜50万円程度が一般的な相場です。経営者との定期的な壁打ちや、幹部会議への参加などを通じて、継続的な支援を行います。

- スポット相談(時間契約型): 1時間あたり2万円〜5万円程度。まずは気軽に専門家の意見を聞いてみたいという場合に適しています。

また、中小企業の場合、国や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用して、コンサルティング費用の一部を賄うことも可能です。「事業再構築補助金」や「IT導入補助金」など、専門家経費としてコンサルティング費用が認められる制度があるため、積極的に情報を収集することをおすすめします。

注意点として、ここに挙げた料金相場はあくまで一般的な目安であり、実際の費用は、コンサルティングファームのブランド力、コンサルタントの経験値、プロジェクトの緊急性や難易度など、さまざまな要素によって変動します。正確な費用を知るためには、必ず複数の会社から見積もりを取り、提案内容と合わせて比較検討することが重要です。

失敗しない経営コンサルティング会社の選び方【5つのポイント】

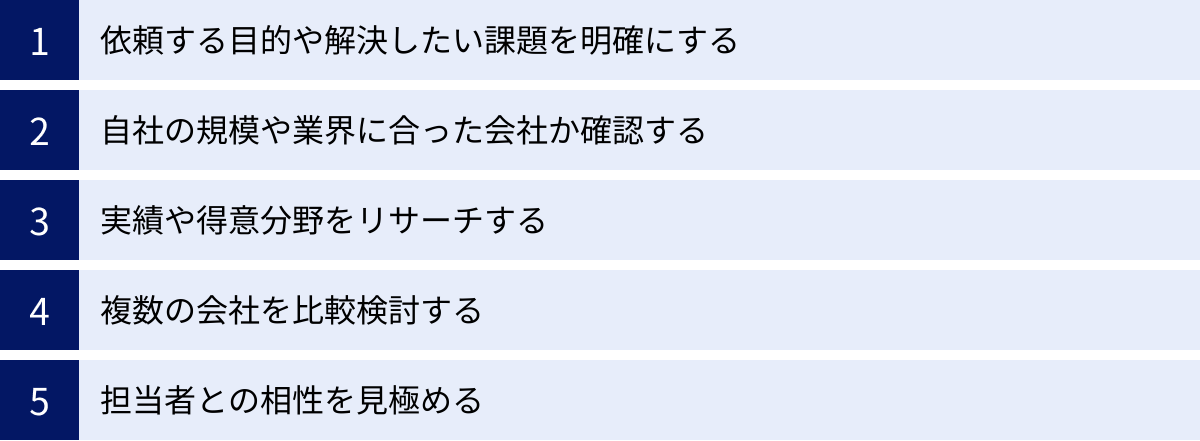

経営コンサルティングの成否は、自社に最適なパートナー(コンサルティング会社)を選べるかどうかにかかっているといっても過言ではありません。数多くのコンサルティング会社の中から、自社の課題解決に本当に貢献してくれる一社を見つけ出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、失敗しないための選び方を5つのステップで解説します。

① 依頼する目的や解決したい課題を明確にする

コンサルティング会社を探し始める前に、まず行うべき最も重要なことは、「自社がなぜコンサルティングを必要としているのか」を徹底的に言語化することです。目的が曖昧なままでは、コンサルティング会社も的確な提案ができず、結果としてミスマッチが生じる原因となります。

以下の項目について、社内で議論し、明確にしましょう。

- 現状の課題(As-Is): 今、会社が抱えている最も大きな問題は何か?(例:売上が3年間横ばい、若手社員の離職率が高い、競合の新サービスに顧客を奪われている、など)

- 理想の姿(To-Be): コンサルティングを通じて、どのような状態になりたいのか?(例:3年後に売上を1.5倍にしたい、従業員エンゲージメントの高い組織にしたい、DXを推進して生産性を20%向上させたい、など)

- 課題の背景・原因: なぜその課題が発生していると考えるか?社内で考えられる原因は何か?

- 期待する成果: コンサルティングに求める具体的な成果物は何か?(例:新規事業計画書、新たな人事評価制度、マーケティング戦略のロードマップ、など)

- 予算と期間: プロジェクトにかけられる予算の上限はいくらか?いつまでに成果を出したいか?

これらの項目を整理し、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)として文書にまとめることを強くおすすめします。RFPを作成するプロセス自体が、自社の課題を深く見つめ直す良い機会になります。また、複数のコンサルティング会社に同じ条件で提案を依頼できるため、各社の提案内容を公平に比較検討するための土台となります。

② 自社の規模や業界に合った会社か確認する

コンサルティング会社には、それぞれ得意とするクライアントの規模や業界があります。例えば、世界的な大企業を相手にグローバルな戦略案件を手掛けてきたファームが、必ずしも国内の中小企業の課題解決に適しているとは限りません。大企業向けの高度な理論や手法が、リソースの限られた中小企業の実情に合わないことがあるためです。

自社の企業規模(売上高、従業員数)や、属する業界(製造、小売、IT、金融など)での支援実績が豊富な会社を選びましょう。

- 大企業の場合: グローバルな知見や大規模プロジェクトのマネジメント能力を持つ、大手総合系ファームや戦略系ファームが適していることが多いでしょう。

- 中小企業・ベンチャー企業の場合: 中小企業の経営実態に詳しく、フットワークの軽い支援が期待できる、中小企業専門のコンサルティング会社や、特定の分野に特化したブティックファーム、個人のコンサルタントなどが候補になります。

また、自社の業界特有の商慣習や規制、技術動向などに精通しているかどうかも重要な判断基準です。業界知識が豊富なコンサルタントであれば、課題の本質を素早く理解し、より実践的な提案が期待できます。

③ 実績や得意分野をリサーチする

コンサルティング会社のウェブサイトや資料を調べ、過去の実績や得意とするコンサルティング領域(強み)を thoroughly リサーチしましょう。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 類似案件の実績: 自社が抱える課題と類似したテーマ(例:事業再生、DX推進、人事制度改革など)のプロジェクト実績が豊富にあるか。実績が多いということは、それだけ多くのノウハウが蓄積されていることを意味します。

- 得意な業界・テーマ: その会社が「戦略に強いのか」「実行支援(ハンズオン)に強いのか」「ITに強いのか」「人事・組織に強いのか」といった強みを把握します。例えば、戦略立案だけでなく、その後の実行まで伴走してほしいのであれば、ハンズオン支援を強みとする会社を選ぶべきです。

- コンサルタントの経歴: どのようなバックグラウンドを持つコンサルタントが在籍しているかを確認します。事業会社の出身者、特定分野の専門家(会計士、ITエンジニアなど)など、多様な人材がいるかどうかも、提案の幅広さにつながります。

ウェブサイトに掲載されている情報は限られているため、可能であれば業界の評判や、過去にその会社を利用したことがある企業からの口コミなども参考にすると、より多角的な判断ができます。

④ 複数の会社を比較検討する

候補となるコンサルティング会社を数社に絞り込んだら、必ず複数の会社から提案と見積もり(相見積もり)を取り、比較検討しましょう。1社だけの話を聞いて決めてしまうと、その提案が本当に最適なのか、費用は妥当なのかを客観的に判断できません。

比較検討する際のポイントは以下の通りです。

- 提案内容の質: 自社の課題をどれだけ深く理解しているか。提案されている解決策は具体的で、実現可能性があるか。自社の状況に合わせた、オーダーメイドの提案になっているか。(テンプレート的な提案ではないか)

- アプローチ方法: どのようなプロセスでプロジェクトを進めるのか。クライアントとの関わり方はどのようなスタイルか(協働型か、主導型か)。

- 費用と内訳: 提示された見積もりは予算の範囲内か。費用の内訳(人件費、経費など)は明確か。費用対効果は期待できるか。

- 体制: どのようなスキルや経験を持つメンバーが、どのような役割でプロジェクトに参加するのか。

複数の提案を比較することで、各社の強みや弱みが浮き彫りになり、自社にとって最も価値のある提案はどれかを見極めることができます。このプロセスは、いわばコンサルティング会社の実力を試す「コンペティション」であり、選定において非常に重要なステップです。

⑤ 担当者との相性を見極める

最終的に、コンサルティングプロジェクトを成功に導くのは「人」です。提案内容や費用がいくら優れていても、実際にプロジェクトを推進する担当コンサルタントと、自社の経営者や担当者との相性が悪ければ、円滑なコミュニケーションは望めません。

契約前の面談やプレゼンテーションの機会には、提案内容だけでなく、担当者の人柄やコミュニケーションスタイルを注意深く観察しましょう。

- コミュニケーションは円滑か: こちらの話を真摯に聞き、質問に対して的確に答えてくれるか。専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか。

- 熱意と誠実さは感じられるか: 自社の課題解決に対して、強い情熱やコミットメントを示してくれるか。できないことはできないと正直に伝える誠実さがあるか。

- 信頼関係を築けそうか: この人となら、困難な局面でも本音で議論し、一緒に乗り越えていけそうだと感じられるか。

特に、プロジェクトの責任者となるマネージャーやパートナーだけでなく、実際に現場で中心となって動くコンサルタントやシニアコンサルタントのクラスの人物と直接話す機会を設けてもらうことが重要です。彼らとの相性が、プロジェクトの現場レベルでの推進力に直結します。最終的には、「この人たちと一緒に仕事をしたい」と心から思えるかどうか、という直感も大切な判断材料になるでしょう。

【分野別】おすすめの経営コンサルティング会社6選

ここでは、数ある経営コンサルティング会社の中から、各分野で代表的な企業や特徴的なサービスを提供する企業を6社紹介します。各社の情報は、それぞれの公式サイトなどを基に、客観的な事実を中心に記述しています。自社の課題や目的に合ったコンサルティング会社を選ぶ際の参考にしてください。

① 【戦略系】ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)

ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)は、1963年に設立された、世界を代表する戦略コンサルティングファームです。全世界に100以上のオフィスを展開し、多様な業界のリーディングカンパニーをクライアントとしています。

BCGは、「知の創造と変革の実現」をミッションに掲げ、クライアントとの緊密な協働を通じて、競争優位を築くための支援を行っています。特に、事業ポートフォリオ管理のフレームワークである「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)」や、経験曲線効果といった、経営学の教科書にも載るような概念を生み出したことで知られています。

提供するサービスは、成長戦略、グローバル化、M&A、組織改革、デジタルトランスフォーメーションなど、経営の最重要課題を幅広くカバーしています。クライアント企業の組織能力の向上にも力を入れており、単なる戦略提案に留まらず、変革が組織に根付くまでの支援を重視している点が特徴です。

参照:ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)公式サイト

② 【総合系】アクセンチュア株式会社

アクセンチュア株式会社は、世界最大級の総合コンサルティングファームです。「ストラテジー & コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」という4つの領域で、企業の変革をエンドツーエンドで支援する体制を構築しています。

特に、デジタル領域における強みは際立っており、AI、クラウド、メタバースといった最新技術を活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)支援では業界をリードする存在です。企業のビジネスモデルそのものをデジタル技術で再構築するような、大規模でダイナミックな変革プロジェクトを数多く手掛けています。

戦略の立案から、それを実現するためのシステム導入、さらには業務プロセスのアウトソーシング(BPO)まで、一気通貫でサービスを提供できるのが最大の強みです。全世界で70万人を超える従業員を擁し、そのグローバルな知見と人材ネットワークを活かして、クライアントの持続的成長を支援しています。

参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト

③ 【中小企業向け】株式会社タナベコンサルティンググループ

株式会社タナベコンサルティンググループは、1957年創業の、日本の経営コンサルティングファームの草分け的存在です。特に中堅・中小企業の支援に強みを持ち、全国の主要都市に拠点を構え、地域に根差したコンサルティングを展開しています。

同社が提唱する「ファーストコールカンパニー(FCC)」というコンセプトは、「何かあったときに一番最初に声がかかる会社」を目指すもので、多くのクライアント企業の経営理念となっています。

提供するサービスは、ドメイン(事業領域)コンサルティング、ファンクション(機能別)コンサルティング、HR(人材)コンサルティングなど多岐にわたりますが、一貫しているのは「クライアントのトップと同じ目線で経営を考える」という姿勢です。経営者や後継者向けのセミナーや研究会も数多く主催しており、単なるコンサルティングに留まらない、包括的な経営支援が特徴です。

参照:株式会社タナベコンサルティンググループ 公式サイト

④ 【中小企業向け】株式会社リベルタ

株式会社リベルタは、中小企業に特化した経営コンサルティング会社です。同社の最大の特徴は、「戦略策定」だけでなく、「実行支援(ハンズオン支援)」に徹底的にこだわる点にあります。

「コンサルタントは黒子であり、主役はあくまでクライアント企業の社員である」という考えのもと、社員を巻き込み、自走できる組織を作ることをゴールとしています。具体的には、コンサルタントがクライアント企業に常駐し、現場に入り込んで、社員と一緒になって課題解決に取り組みます。

営業力強化、生産性向上、組織活性化、人財育成といった、中小企業が抱えがちな課題に対して、具体的で即効性のある解決策を提示し、その実行までを責任を持って支援するスタイルは、多くの経営者から高い評価を得ています。机上の空論ではない、現場密着型の泥臭いコンサルティングを求める企業に適しています。

参照:株式会社リベルタ 公式サイト

⑤ 【組織・人材開発】株式会社エル・エム・アイ

株式会社エル・エム・アイは、「実行力」の向上をテーマに、組織・人材開発に特化したコンサルティングを提供する企業です。多くの企業が「戦略はあるが、実行できない」という課題を抱える中で、同社は「実行」を科学し、組織に定着させるための独自の方法論を強みとしています。

主力サービスである「Action Learning」は、単なる研修ではなく、実際の経営課題をテーマに、参加者が解決策を考え、実行し、そのプロセスから学ぶという実践的なプログラムです。これにより、個人のスキルアップと同時に、組織としての課題解決能力を高めることを目指します。

その他にも、目標管理制度(MBO)の再構築や、会議の生産性を高めるファシリテーションスキルの向上、組織風土改革など、「人が動く、組織が変わる」ための具体的なソリューションを数多く提供しています。

参照:株式会社エル・エム・アイ 公式サイト

⑥ 【事業承継】株式会社承継コンサルティング

株式会社承継コンサルティングは、その名の通り、事業承継問題の解決に特化した専門コンサルティンググループです。後継者不足は、多くの中小企業にとって喫緊の経営課題であり、同社はこの複雑な問題に対して専門的なソリューションを提供しています。

事業承継には、親族内承継、役員・従業員への承継(MBO/EBO)、そして第三者へのM&Aといった多様な選択肢があります。同社は、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士といった各分野の専門家と連携し、企業の状況やオーナー経営者の想いに寄り添った最適な承継プランをオーダーメイドで設計します。

株式の評価や相続税対策といった財務・税務面でのサポートはもちろんのこと、後継者の育成や、承継後の経営体制の構築まで、円滑なバトンタッチをワンストップで支援する体制を整えています。

参照:株式会社承継コンサルティンググループ 公式サイト

まとめ

本記事では、経営コンサルティングの基本概念から、具体的な仕事内容、種類、料金体系、そして失敗しない会社の選び方まで、幅広く解説してきました。

経営コンサルティングは、企業が自社のリソースだけでは解決困難な高度な経営課題に直面した際に、外部の専門家の客観的な視点と高度な専門知識を活用して、変革を加速させるための強力なパートナーとなり得ます。その活用メリットは、短期的な業績向上に留まらず、中長期的な競争優位性の確立、社内リソースの最適化、そして未来を担う人材の育成にまで及びます。

しかしその一方で、高額なコストや、必ずしも成果が出るとは限らないリスク、コンサルタントへの依存といったデメリットも存在します。これらのリスクを最小限に抑え、コンサルティングを成功に導くためには、何よりもまず「自社が何を解決したいのか」という目的を明確にすることが不可欠です。

その上で、自社の規模や業界、課題の性質に合ったコンサルティング会社を慎重に選定し、複数の会社を比較検討するプロセスを踏むことが重要です。そして最終的には、提案内容だけでなく、共にプロジェクトを推進する担当者との信頼関係を築けるかどうかを見極める必要があります。

変化の激しい時代において、企業が持続的に成長を遂げていくためには、時に外部の知恵を借りるという戦略的な判断が求められます。本記事で得た知識が、皆様にとって最適な経営コンサルティング活用の第一歩となることを願っています。