現代のビジネス環境は、技術革新や市場ニーズの多様化により、変化のスピードがかつてなく加速しています。このような状況下で企業が持続的に成長を遂げるためには、既存事業の深化と並行して、新たな収益の柱となる新規事業の創出が不可欠です。しかし、新規事業の立ち上げは、アイデア創出から市場投入、そして事業の軌道化に至るまで、数多くの困難を伴います。

「何から手をつければ良いかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」「既存事業が忙しく、リソースを割けない」といった課題は、多くの企業が直面する共通の悩みです。

こうした課題を解決し、新規事業の成功確率を高めるための強力なパートナーとなるのが「新規事業コンサルティング」です。専門的な知見と豊富な経験を持つ外部のプロフェッショナルを活用することで、自社だけでは乗り越えられない壁を突破し、事業創造を加速させることが可能になります。

この記事では、新規事業コンサルティングの基本的な役割から、具体的な業務内容、費用相場、そして自社に最適なコンサルティング会社を選ぶためのポイントまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめコンサルティング会社15選も紹介し、貴社の新規事業開発を成功に導くための一助となる情報を提供します。

目次

新規事業コンサルティングとは

新規事業コンサルティングとは、企業が新たな事業を立ち上げる際に直面する様々な課題に対し、専門的な知識、スキル、経験を用いて支援し、事業の成功確率を高めるためのサービスです。アイデアの着想段階から、市場調査、事業戦略の立案、事業計画の策定、実行支援、さらには資金調達に至るまで、新規事業開発の全プロセス、あるいは特定のフェーズにおいて伴走し、クライアント企業をサポートします。

多くの企業にとって、新規事業は未知の領域への挑戦です。既存事業で培った成功体験やノウハウが通用しないケースも少なくありません。市場の潜在ニーズを正確に把握し、競合との差別化を図り、持続可能なビジネスモデルを構築するには、高度な専門性と客観的な視点が求められます。

新規事業コンサルタントは、多様な業界・業種での事業開発経験を通じて蓄積したフレームワークや方法論、そして第三者としての冷静な視点を持ち込むことで、社内だけでは見過ごしがちなリスクや機会を洗い出します。これにより、企業はより精度の高い意思決定を下し、事業化への道のりを効率的に進めることができます。

単なるアドバイスに留まらず、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)として実行段階まで深く関与し、クライアント企業と一体となって汗を流す「伴走型」の支援も増えています。リソースが限られる中でスピーディーな事業展開が求められる現代において、新規事業コンサルティングは、企業が変化に適応し、未来を切り拓くための重要な戦略的選択肢の一つと言えるでしょう。

新規事業コンサルティングの主な業務内容

新規事業コンサルティングが提供するサービスは多岐にわたりますが、ここでは主要な4つの業務内容について具体的に解説します。

市場調査・競合分析

新規事業の成否を分ける最初のステップは、「その事業に本当に市場性があるのか」を徹底的に見極めることです。思いつきや希望的観測で事業を始めても、成功はおぼつきません。新規事業コンサルタントは、客観的なデータと分析に基づき、事業のポテンシャルを評価します。

具体的な手法としては、まずデスクリサーチで公的機関の統計データ、業界レポート、論文、ニュース記事など、既存の公開情報を収集し、マクロな市場環境を把握します。これには、PEST分析(政治・経済・社会・技術の観点から外部環境を分析)などのフレームワークが用いられます。

次に、より具体的な市場の実態を探るため、フィールドリサーチを実施します。ターゲット顧客となりうる層へのインタビューやアンケート調査を通じて、彼らが抱える真の課題(インサイト)やニーズを深掘りします。また、競合となる企業やサービスの動向を調査し、その強み・弱みを分析します。ここでは3C分析(市場/顧客・競合・自社)やSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)といったフレームワークを活用し、自社が参入すべきポジションや差別化のポイントを明確にしていきます。

これらの調査・分析を通じて、「どのような顧客の、どのような課題を解決するのか」「市場規模はどれくらいか」「競合は誰で、どう戦うのか」といった、事業の根幹をなす問いに対する解像度を高めていくのです。

事業戦略の立案・事業計画書の作成

市場調査・競合分析の結果を受けて、次に行うのが具体的な事業戦略の立案と、それを具体的なアクションプランに落とし込んだ事業計画書の作成です。

事業戦略の立案では、「誰に(Target)何を(Value)どのように(How)提供するのか」というビジネスモデルを構築します。これには、ビジネスモデルキャンバスやリーンキャンバスといったフレームワークが有効です。顧客セグメント、提供価値、チャネル、顧客との関係、収益の流れ、主要なリソース、主要な活動、主要なパートナー、コスト構造といった9つの要素を整理し、ビジネス全体の構造を可視化します。

さらに、収益モデル(マネタイズ方法)の設計も重要です。サブスクリプションモデル、広告モデル、手数料モデル、販売モデルなど、事業の特性に合わせた最適な収益化の方法を検討し、価格設定を行います。

これらの戦略を体系的にまとめたものが事業計画書です。事業計画書は、社内での合意形成や意思決定のためだけでなく、金融機関からの融資や投資家からの資金調達においても極めて重要なドキュメントとなります。コンサルタントは、以下のような項目を盛り込み、論理的で説得力のある事業計画書の作成を支援します。

- エグゼクティブサマリー: 事業の概要と要点

- ビジョン・ミッション: 事業を通じて実現したい世界観

- 事業機会: 市場の課題、規模、成長性

- プロダクト・サービス: 提供する価値、独自性、競合優位性

- マーケティング・販売戦略: ターゲット顧客へのアプローチ方法

- 実行計画: ロードマップ、マイルストーン、KPI

- 経営チーム: メンバーの経歴や強み

- 財務計画: 売上予測、費用計画、損益分岐点分析、資金調達計画

説得力のある事業計画書は、単なる作文ではなく、緻密な分析と戦略に基づいた未来への設計図です。

実行・運用支援(PMO支援)

「計画は立てたものの、実行段階で頓挫してしまった」というのは、新規事業における典型的な失敗パターンの一つです。計画を絵に描いた餅で終わらせないためには、強力なプロジェクト推進力が必要不可欠です。

新規事業コンサルティングでは、PMO(Project Management Office)としてプロジェクトに参画し、実行・運用フェーズを支援するケースが増えています。PMOは、プロジェクト全体の司令塔として機能し、以下のような役割を担います。

- 進捗管理: WBS(Work Breakdown Structure)を用いてタスクを細分化し、スケジュール通りに進んでいるかを常に監視します。

- 課題管理: プロジェクト進行中に発生する様々な課題(技術的な問題、リソース不足、仕様変更など)を即座に特定し、解決策を検討・実行します。

- リスク管理: 潜在的なリスクを洗い出し、事前に対策を講じます。

- コミュニケーション管理: 部署間の連携や経営層への報告など、関係者間の円滑なコミュニケーションを促進し、認識のズレを防ぎます。

- 品質管理: 成果物の品質が要求水準を満たしているかを確認します。

特に、変化の速い市場においては、最初に立てた計画に固執するのではなく、アジャイルやリーンスタートアップといった手法を用いて、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を素早く市場に投入し、顧客からのフィードバックを元に高速で改善を繰り返すアプローチが有効です。コンサルタントはこうした現代的な開発手法の導入・運用も支援し、事業のピボット(方向転換)も含めた柔軟な意思決定をサポートします。

資金調達のサポート

多くの新規事業、特にスタートアップや企業のカーブアウト案件では、事業を成長させるための資金調達が重要なマイルストーンとなります。自己資金だけで賄えない場合、外部からの資金調達が不可欠です。

コンサルタントは、企業の状況や事業フェーズに応じて、最適な資金調達方法の選定から実行までをサポートします。

- ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家からの出資: 投資家を惹きつけるための魅力的なピッチデック(投資家向け説明資料)の作成を支援します。事業計画書をベースに、市場の魅力、チームの強み、成長戦略などを簡潔かつ説得力のあるストーリーにまとめ上げます。また、コンサルティングファームが持つネットワークを活用し、投資家とのマッチング機会を提供することもあります。

- 金融機関からの融資: 日本政策金融公庫の創業融資や、制度融資など、事業計画書や財務計画の精度を高め、融資審査を通過しやすくするための支援を行います。

- 補助金・助成金の活用: 国や地方自治体が提供する、返済不要の補助金・助成金の情報をリサーチし、事業内容に合致するものを提案します。採択率を高めるための、質の高い申請書類の作成もサポートします。

資金調達は、単にお金を集めるだけでなく、事業の信頼性を高め、強力なパートナーを得る機会でもあります。 専門家の支援を受けることで、その成功確率を大きく引き上げることが可能です。

新規事業コンサルティング会社の種類

新規事業コンサルティングと一言で言っても、そのサービスを提供する会社の出自や得意分野は様々です。自社の目的や課題に合わせて最適なパートナーを選ぶためには、まずどのような種類のコンサルティングファームが存在するのかを理解することが重要です。ここでは、代表的な6つの種類とその特徴を解説します。

| ファームの種類 | 主な特徴 | 得意な領域・プロジェクト | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 戦略系 | 経営層の意思決定支援に特化。極めて高い論理的思考力と分析力。少数精鋭。 | 全社戦略、事業ポートフォリオ戦略、M&A戦略、新規市場参入戦略など、トップレベルの課題解決。 | 大企業で、経営の根幹に関わるような大規模な新規事業戦略を策定したい企業。 |

| 総合系 | 戦略立案から実行支援(IT導入、業務改革等)まで一気通貫で対応。大規模な組織と幅広い知見。 | DX推進、大規模システム導入を伴う新規事業、組織変革、グローバル展開など、複合的な課題解決。 | 複数の部署が関わる大規模プロジェクトや、戦略と実行をシームレスに進めたい企業。 |

| シンクタンク系 | 官公庁向けの調査研究が祖業。マクロ経済や政策動向の分析に強い。社会課題への深い洞察。 | 公共性の高い事業、社会課題解決型ビジネス、規制緩和や政策動向を踏まえた事業戦略策定。 | 官公庁との連携が必要な事業や、マクロな視点での市場分析を重視する企業。 |

| IT系 | テクノロジーに関する深い知見。システム開発やデジタル技術の活用が前提。 | SaaS事業、AI・IoTを活用した新規事業、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進。 | ITやデジタル技術が事業の核となるサービスを立ち上げたい企業。 |

| 専門特化型 | 特定の業界(医療、金融等)や機能(マーケティング、人事等)に特化。深い専門知識と実践的ノウハウ。 | 特定業界向けの新規事業、Webマーケティング戦略、組織開発、スタートアップの0→1支援など。 | 特定の業界・分野で専門性の高い支援を求める企業や、特定の課題をピンポイントで解決したい企業。 |

| 人材紹介・派遣系 | フリーランスのプロ人材や専門家をプロジェクト単位でマッチング。柔軟な体制構築が可能。 | 特定フェーズでのリソース補強(PM、マーケター等)、コストを抑えた専門家活用。 | 必要なスキルを持つ人材を柔軟に、かつコストを抑えて確保したい企業。 |

戦略系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファームは、企業のCEOや役員といった経営トップが抱える最重要課題の解決をミッションとしています。その対象は、全社戦略、M&A、事業ポートフォリオの再構築、新規市場への参入戦略など、企業の将来を左右するテーマが中心です。

彼らの最大の強みは、卓越した論理的思考力と高度な分析スキルです。複雑に絡み合った事象を構造的に分解し、本質的な課題を特定する能力に長けています。新規事業においては、「そもそも、どの市場で戦うべきか」「どのようなビジネスモデルで持続的な競争優位性を築くか」といった、最も上流の戦略策定においてその価値を発揮します。

ただし、少数精鋭で高単価なため、主に大企業をクライアントとしています。また、伝統的に戦略提言が主であり、実行支援まで深く関与しないケースもありましたが、近年は実行支援やデジタル領域に力を入れるファームも増えています。

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームは、その名の通り、戦略立案から業務改革、ITシステムの導入・運用、人事組織改革、M&Aの実行まで、幅広い経営課題を「End-to-End(エンド・ツー・エンド)」で支援できる点が最大の特徴です。

数千人から数万人規模のプロフェッショナルを抱え、多様な業界・業務に関する知見が集約されています。そのため、新規事業においても、戦略を描くだけでなく、それを実現するための具体的な業務プロセスの設計や、必要なIT基盤の構築、さらには事業立ち上げに伴う組織変更まで、一気通貫でサポートすることが可能です。

特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)が必須となる現代の新規事業開発において、テクノロジーに関する深い知見と実行力を持つ総合系ファームの価値は非常に高まっています。 大規模で複雑なプロジェクトを推進する実行力に優れています。

シンクタンク系コンサルティングファーム

シンクタンク(Think Tank)は、もともと政府や官公庁を主なクライアントとし、経済、社会、産業、技術などに関する調査研究や政策提言を行ってきた研究機関です。その出自から、マクロな視点での社会・経済動向の分析や、未来予測に強みを持っています。

新規事業コンサルティングにおいては、この強みを活かし、社会課題の解決に繋がるような事業や、国の政策と連動するような大規模な事業の構想・立案を得意とします。例えば、再生可能エネルギー、ヘルスケア、地域創生といったテーマです。

また、ITソリューション部門を併せ持つファームも多く、調査・提言に留まらず、システム開発を含めた具体的な事業化までを支援できる体制を整えています。長期的な視点と社会的な意義を重視する新規事業を検討している場合に、頼れるパートナーとなるでしょう。

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームは、IT戦略の立案やシステムの企画・導入・運用を専門としてきました。近年、あらゆるビジネスにおいてデジタル技術の活用が不可欠になったことから、その役割は拡大し、ITを軸とした新規事業開発支援も重要な業務となっています。

彼らの強みは、AI、IoT、クラウド、ブロックチェーンといった最新テクノロジーに対する深い知見です。これらの技術をいかにビジネスに応用し、新たな価値を創造するかという視点でコンサルティングを行います。

例えば、SaaS(Software as a Service)モデルの事業立ち上げ、データ分析基盤を構築して新たなインサイトを得る事業、IoTデバイスを活用したサービスの開発など、テクノロジーが事業の根幹をなすプロジェクトにおいて、その専門性が最大限に発揮されます。システム開発会社と密接に連携している、あるいは自社で開発機能を持っているケースも多く、アイデアの具現化までがスムーズです。

専門特化型コンサルティングファーム

専門特化型(ブティック)コンサルティングファームは、大手ファームのように幅広い領域をカバーするのではなく、特定の業界(例:医療、金融、製造業)や、特定の機能(例:マーケティング、人事、サプライチェーン)、あるいは特定のテーマ(例:スタートアップ支援、事業再生)に経営資源を集中させています。

その最大のメリットは、「狭く、深い」専門性です。長年にわたって特定の領域で経験を積んだコンサルタントが多く在籍しており、業界特有の慣習や規制、最新のトレンドを熟知しています。そのため、表層的な分析に留まらない、実践的で具体的な提言が期待できます。

新規事業の立ち上げ(0→1)やグロース(1→10)に特化したファーム、WebマーケティングやDXに特化したファームなど、その種類は多岐にわたります。自社の課題が明確であり、ピンポイントで高度な専門知識を借りたい場合に非常に有効な選択肢となります。

人材紹介・派遣系コンサルティングファーム

近年、新たなコンサルティングの形態として注目されているのが、人材紹介・派遣会社が提供するサービスです。これは、特定のコンサルティングファームに所属するコンサルタントをアサインするのではなく、フリーランスとして独立して活動しているプロフェッショナル人材や、事業会社で豊富な経験を積んだ専門家を、プロジェクト単位で企業にマッチングするモデルです。

この形態のメリットは、柔軟性とコスト効率です。新規事業のフェーズに応じて、「今月は市場調査の専門家が必要」「来月からはプロダクトマネージャーが必要」といったように、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できます。

正社員のコンサルタントを長期間雇うのに比べてコストを抑えられる場合が多く、特にリソースや予算が限られるスタートアップや中小企業にとって利用しやすいサービスです。事業の立ち上げ経験者や特定の技術に精通したエンジニアなど、多様なバックグラウンドを持つプロ人材のネットワークから、自社のニーズに最適なチームを組成することが可能です。

新規事業コンサルティングを利用する3つのメリット

多額の費用を投じてまで、なぜ企業は新規事業コンサルティングを利用するのでしょうか。そこには、自社だけでは得難い、明確なメリットが存在します。ここでは、代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 専門的な知識やノウハウを活用できる

新規事業の立ち上げは、既存事業の延長線上にはない、全く新しい知識やスキルセットが求められる活動です。特に、未知の市場への参入や、これまで手掛けたことのないビジネスモデルへの挑戦では、社内に知見が全くないというケースも少なくありません。

このような状況で手探りで進めてしまうと、時間とコストを浪費するだけでなく、致命的な判断ミスを犯すリスクも高まります。新規事業コンサルティングを活用する最大のメリットは、こうした社内の知識・ノウハウ不足を、外部の専門家によって迅速に補える点にあります。

コンサルタントは、数多くの新規事業支援を通じて、成功と失敗のパターンを熟知しています。

- 体系化されたフレームワーク: 市場分析、事業計画策定、プロジェクト管理など、各フェーズで有効な思考の枠組みやツールを提供し、議論を構造化・効率化します。

- 業界・技術の最新動向: 常に最新の業界トレンドや技術動向をウォッチしており、自社だけでは得られないような情報やインサイトをもたらします。

- 実践的な立ち上げノウハウ: 「リーンスタートアップ」や「アジャイル開発」といった現代的な事業開発手法の導入を支援し、仮説検証のサイクルを高速で回すノウハウを提供します。

これらの専門性を活用することで、新規事業の成功確率を飛躍的に高め、事業化までの時間を短縮することが可能になります。いわば、成功へのショートカットを実現するための投資と言えるでしょう。

② 客観的な視点からのアドバイスを得られる

企業が新規事業を立ち上げる際、大きな障壁となるのが「社内の常識」や「既存事業の論理」です。長年同じ事業に携わっていると、無意識のうちに特定の価値観や成功体験に縛られ、新しいアイデアに対して否定的になったり、市場の変化を見誤ったりすることがあります。これは「イノベーションのジレンマ」と呼ばれる現象の一端です。

また、社内の人間関係や部署間の力学、特定の役員の声の大きさといった「社内政治」が、本来あるべき合理的な意思決定を歪めてしまうことも少なくありません。「この企画は〇〇部長が推進しているから、誰も反対できない」といった状況は、多くの組織で見られる光景です。

新規事業コンサルタントは、このような社内のしがらみから完全に独立した「第三者」です。そのため、忖度なく、客観的なデータと論理に基づいた冷静な分析や提言ができます。

- 「それは本当に顧客が求めていることですか?」

- 「競合のこの動きに対して、どう対抗しますか?」

- 「この事業計画の最大のリスクは〇〇です。」

こうした耳の痛い指摘は、社内の人間からは言い出しにくいものですが、事業の成功のためには不可欠です。コンサルタントが外部からファシリテーターとして議論に参加することで、これまでタブー視されていた課題がオープンに議論されたり、思い込みに基づいた計画の脆弱性が明らかになったりします。

この客観的な視点は、事業の方向性を誤らないための「羅針盤」として機能し、時に大胆なピボット(方向転換)や、勇気ある撤退の判断を後押ししてくれる貴重な存在となるのです。

③ 社内のリソース不足を補い、事業を加速できる

「新規事業の重要性は理解しているが、日々の業務に追われて手が回らない」。これは、多くの企業、特に中小企業や、既存事業が好調な大企業で聞かれる声です。新規事業開発は、片手間で成功するほど甘くはありません。専任のチームを組成することが理想ですが、優秀な人材ほど既存事業で重要な役割を担っており、引き抜くのが難しいのが実情です。

結果として、少人数の担当者が既存業務と兼務しながら、限られた時間でプロジェクトを進めざるを得ない状況に陥りがちです。これでは、十分な調査や分析ができず、開発のスピードも上がらないため、せっかくの事業機会を逃してしまう(機会損失)リスクが高まります。

新規事業コンサルティングは、この「リソース不足」という物理的な課題を解決する即効薬となります。コンサルティング会社に依頼するということは、事業開発のスキルを持った専門家チームを、必要な期間だけ外部から調達するということです。

- 即戦力人材の投入: 採用や育成にかかる時間をかけることなく、プロジェクト開始と同時に即戦力となるプロフェッショナルを投入できます。

- 業務の巻き取り: 市場調査、資料作成、プロジェクト管理といった実務をコンサルタントが巻き取ることで、社内の担当者は、より本質的な意思決定や社内調整に集中できます。

- スピードの向上: 外部リソースを活用することで、プロジェクト全体の推進力が格段に上がり、事業化までのスピードを劇的に加速させることができます。

変化の速い現代において、スピードは競争優位性の源泉です。コンサルティングの活用は、単なる業務のアウトソーシングではなく、時間を買うための戦略的な投資と捉えることができるでしょう。

新規事業コンサルティングを利用する3つのデメリット・注意点

新規事業コンサルティングは多くのメリットをもたらす一方で、その活用方法を誤ると、期待した成果が得られないばかりか、かえってマイナスの影響を及ぼす可能性もあります。ここでは、利用する際に必ず押さえておくべき3つのデメリット・注意点を解説します。

① 費用が高額になる可能性がある

新規事業コンサルティングを利用する上で、最も現実的なデメリットが費用の問題です。特に、著名な戦略系ファームや総合系ファームに依頼する場合、その料金は決して安くはありません。コンサルタント1人あたりの単価で計算され、プロジェクトの規模や期間によっては、総額で数千万円から数億円に達することも珍しくありません。

もちろん、その費用に見合うだけの価値(リターン)が期待できるからこそ依頼するわけですが、いくつか注意すべき点があります。

- 費用対効果の見極め: 「有名だから」「他社も使っているから」といった安易な理由で依頼するのではなく、「投下する費用に対して、具体的にどのような成果を期待するのか」を事前に明確にする必要があります。売上向上、コスト削減、事業化までの時間短縮など、具体的なKPIを設定し、その達成可能性をシビアに評価することが重要です。

- 契約内容の確認: 契約前に、支援の範囲(スコープ)や成果物を明確に定義しておくことが不可欠です。「あれもこれも」と後から業務を追加すると、追加費用が発生し、予算を大幅にオーバーする可能性があります。

- 予算の確保: 新規事業は不確実性が高いため、当初の計画通りに進まないことも多々あります。追加調査や仕様変更などに備え、ある程度の予備費を確保しておくことも賢明です。

高額な費用を無駄にしないためにも、コンサルティングは「コスト」ではなく「投資」であると捉え、そのリターンを最大化するための明確な目的意識を持つことが求められます。

② 社内にノウハウが蓄積されにくい

コンサルティングを導入する際に見落としがちな、しかし非常に重要な注意点が、コンサルタントへの過度な依存です。優秀なコンサルタントに調査・分析から資料作成、プロジェクト推進までを任せきりにしてしまうと、プロジェクトはスムーズに進むかもしれません。しかし、その結果、プロジェクトが終了した後に「ブラックボックス」が残ってしまう危険性があります。

「あの市場調査の詳しい分析プロセスは、担当したコンサルタントしか知らない」

「事業計画のロジックは理解したが、ゼロから自分たちで作ることはできない」

「プロジェクト管理ツールは導入されたが、使いこなせる人間がいない」

このような状態では、コンサルタントが去った途端に事業が停滞してしまいます。せっかく高い費用を払ったにもかかわらず、最も価値のあるはずの「事業開発ノウハウ」が社内に全く蓄積されないのです。これでは、また別の新規事業を立ち上げる際に、同じように外部に頼らざるを得なくなり、永遠に自走できません。

この問題を避けるためには、依頼する側が以下の点を強く意識する必要があります。

- ノウハウ移転を契約要件に含める: 契約段階で、単なる成果物の納品だけでなく、分析手法や思考プロセス、使用したツールの使い方などを、社内メンバーにレクチャーする機会を設けるよう依頼します。

- 常に伴走し、自らも手を動かす: コンサルタントを「下請け業者」として扱うのではなく、「先生」や「コーチ」と位置づけ、定例会には必ず参加し、作成された資料の背景にあるロジックを深く理解しようと努める姿勢が重要です。可能であれば、一部のタスクを社内メンバーが担当し、コンサルタントにレビューしてもらうといった関わり方も有効です。

- ドキュメントの徹底: 議事録はもちろん、分析の途中経過や意思決定の経緯などを、後から誰が見てもわかる形でドキュメント化してもらうようにしましょう。

コンサルティングの最終的なゴールは、コンサルタントがいなくても自社で事業を推進できる状態になることです。この視点を忘れないようにしましょう。

③ コンサルタントに丸投げしない

前述のノウハウ蓄積の問題とも関連しますが、最も陥ってはならないのが「コンサルタントへの丸投げ」です。新規事業の成否の最終的な責任は、あくまで依頼主である企業自身にあります。コンサルタントは、豊富な知見とスキルを持つ強力な「支援者」ではありますが、事業の「主体」ではありません。

「優秀なコンサルタントを雇ったのだから、あとは全部お任せで良いだろう」という姿勢は、プロジェクト失敗の典型的なパターンです。なぜなら、コンサルタントにはできない、社内の人間にしか果たせない重要な役割があるからです。

- ビジョンと情熱の共有: なぜこの事業をやるのか、という熱い想いやビジョンは、社内の人間が語ってこそチームの士気を高め、困難を乗り越える原動力となります。

- 迅速な意思決定: プロジェクト進行中には、様々な選択と決断が求められます。その最終的な意思決定を下せるのは、権限を持つ社内の人間だけです。判断が遅れれば、プロジェクト全体が停滞します。

- 社内調整(根回し): 新規事業は、既存の事業部や管理部門など、社内の様々なステークホルダーの協力なしには進みません。他部署を巻き込み、協力を取り付ける「社内政治」は、外部のコンサルタントにはできない重要な仕事です。

- 自社の暗黙知の提供: 企業文化、過去の失敗談、キーパーソンの性格といった、言語化されにくい「暗黙知」は、事業をスムーズに進める上で重要な情報です。これらを適切にコンサルタントにインプットするのも、依頼主の役割です。

コンサルタントを最大限に活用するための秘訣は、彼らを「便利な道具」として使うのではなく、「信頼できるパートナー」として迎え入れ、主体的に協働することです。密なコミュニケーションを取り、自社の覚悟を示すことで、コンサルタントも期待以上のパフォーマンスを発揮してくれるはずです。

新規事業コンサルティングの費用相場

新規事業コンサルティングの利用を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。コンサルティングの料金は、依頼するファームの種類、プロジェクトの難易度や規模、期間、そして契約形態によって大きく変動します。ここでは、代表的な契約形態ごとの料金体系と費用相場について解説します。

契約形態ごとの料金体系

コンサルティングの契約形態は、主に「プロジェクト型」「成果報酬型」「顧問契約(アドバイザリー)型」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合った形態を選ぶことが重要です。

| 契約形態 | 料金体系 | 費用相場(月額) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| プロジェクト型 | 期間と成果物を定めて契約。コンサルタントの単価×人数×工数で算出。 | 150万円~1,000万円以上 | 予算が明確で管理しやすい。大規模なプロジェクトに適している。 | 契約範囲外の業務には対応しにくい。柔軟性に欠ける場合がある。 |

| 成果報酬型 | 事前に設定したKPI(売上、利益など)の達成度に応じて報酬を支払う。 | 固定費+成果報酬 | 依頼主のリスクが低い。成果へのコミットメントが強い。 | 成果の定義や測定が難しい。コンサル側が引き受けるハードルが高い。短期的な成果を追求しがち。 |

| 顧問契約(アドバイザリー)型 | 月額固定料金で、定例ミーティングや随時の相談に対応。 | 30万円~200万円 | 低コストで専門家の知見を継続的に活用できる。柔軟性が高い。 | コンサルタントの実働時間は限られる。実行支援には向かない。 |

プロジェクト型

プロジェクト型は、コンサルティング契約の中で最も一般的な形態です。「3ヶ月間で新規事業の事業計画書を策定する」「半年間でMVP(実用最小限の製品)を開発し、市場投入する」といったように、特定の期間と達成すべきゴール(成果物)を定めて契約します。

料金は、プロジェクトにアサインされるコンサルタントの役職(パートナー、マネージャー、コンサルタントなど)ごとの単価と、投入される人数、期間(工数)を掛け合わせて算出されます。

- 若手・中堅コンサルタント: 月額150万円~300万円

- マネージャークラス: 月額300万円~500万円

- パートナークラス: 月額500万円~

例えば、マネージャー1名、コンサルタント2名のチームで3ヶ月間のプロジェクトを行う場合、「(400万円 + 200万円×2) × 3ヶ月 = 2,400万円」といった計算になります。これはあくまで目安であり、ファームの格やプロジェクトの難易度によって大きく変動します。

メリットは、総額の予算が事前に確定するため、費用管理がしやすい点です。一方で、契約時に定めたスコープ(業務範囲)外の作業を依頼する場合は、追加費用が発生するなど、柔軟性に欠ける側面もあります。

成果報酬型

成果報酬型は、事前に合意したKPI(Key Performance Indicator)の達成度合いに応じて報酬額が変動する契約形態です。例えば、「新規事業の売上が1億円を突破したら、その〇%を報酬として支払う」「コスト削減額の〇%を支払う」といった形です。多くの場合、最低限の活動費として月額の固定費(リテイナーフィー)+成果に応じた成功報酬(サクセスフィー)という組み合わせになります。

依頼主にとっては、成果が出なければ支払う報酬も少なくなるため、リスクを低く抑えられるという大きなメリットがあります。また、コンサルタント側も成果にコミットせざるを得ないため、高いモチベーションが期待できます。

しかし、デメリットも存在します。まず、「成果」の定義と測定方法を明確に、かつ公平に設定するのが難しいという点です。事業の成功要因は複合的であり、どこまでがコンサルタントの貢献かを切り分けるのは困難です。また、コンサルタント側にとってはリスクの高い契約形態であるため、そもそも引き受けてくれるファームが限られます。短期的な成果(売上など)を追い求めるあまり、長期的なブランド構築や顧客満足度が疎かになるリスクも指摘されています。

顧問契約(アドバイザリー)型

顧問契約(アドバイザリー)型は、月額固定料金を支払うことで、特定のコンサルタントや専門家から継続的にアドバイスを受けられる契約形態です。通常、月1〜4回程度の定例ミーティングや、メール・電話での随時相談などが主なサービス内容となります。

プロジェクト型のようにコンサルタントが常駐して実務作業を代行するのではなく、あくまでも壁打ち相手や相談役として、外部の専門的な視点を提供するのが主な役割です。

費用相場は、相手の専門性や実績、拘束時間によって様々ですが、月額30万円〜200万円程度が一般的です。プロジェクト型に比べて低コストで専門家の知見を活用し続けられるのが最大のメリットです。

新規事業のアイデアを壁打ちしたいフェーズや、事業が軌道に乗った後の定期的なヘルスチェック、経営者が信頼できる相談相手を求める場合などに適しています。ただし、コンサルタントの実働時間は限られるため、具体的な調査や資料作成といった実行支援を期待する場合には不向きです。

新規事業コンサルティング会社の選び方5つのポイント

数あるコンサルティング会社の中から、自社の新規事業を成功に導く最適なパートナーを見つけ出すことは、プロジェクトの成否を左右する重要なプロセスです。ここでは、コンサルティング会社を選ぶ際に確認すべき5つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題とコンサル会社の得意分野が合っているか

コンサルティング会社選びで最も重要なのは、自社が抱える課題や支援を求めるフェーズと、コンサルティング会社の得意分野(強み)が合致しているかを見極めることです。このマッチングがうまくいかないと、期待した成果は得られません。

まずは、自社の状況を整理し、コンサルティングに何を期待するのかを明確にしましょう。

- フェーズ: アイデア創出(0→1)? 事業計画策定? 実行・グロース(1→10)?

- 課題: 市場調査が不足している? ビジネスモデルが描けない? プロジェクト推進ができない? 特定の技術知見がない? マーケティングが弱い?

- 事業領域: BtoC? BtoB? SaaS? プラットフォーム? リアル店舗?

これらの問いに対する答えを明確にした上で、各コンサルティング会社のウェブサイトや資料を確認し、自社のニーズに合致する強みを持っているかを確認します。例えば、「戦略策定」を求めているのに「実行支援」に強いファームに依頼したり、「BtoBのSaaS事業」を立ち上げたいのに「BtoCのマーケティング」に強いファームに依頼したりするのは、典型的なミスマッチです。コンサルティング会社の種類(戦略系、総合系、専門特化型など)を参考に、候補を絞り込むのが良いでしょう。

② 支援内容の範囲はどこまでか

次に確認すべきは、支援してくれる業務の範囲(スコープ)です。コンサルティング会社によって、提供するサービスの範囲は大きく異なります。

- 戦略・計画策定までか、実行支援まで伴走してくれるのか?

- 報告書や事業計画書を納品して終了する「提言型」のコンサルティングなのか、あるいは、その後の実行フェーズまでPMOとして入り込み、一緒に汗を流してくれる「伴走型」なのかは、大きな違いです。計画倒れを防ぎたいのであれば、実行支援までコミットしてくれる会社を選ぶべきです。

- 具体的なアウトプット(成果物)は何か?

- 市場調査レポート、事業計画書、MVPのプロトタイプ、マーケティングプランなど、契約期間中にどのような成果物が提供されるのかを具体的に確認しましょう。

- 支援体制はどうなるか?

- どのようなスキルや経験を持つメンバーが、何人体制で、どのくらいの時間(工数)をプロジェクトに費やしてくれるのか。特に、提案時に顔を出した経験豊富なパートナーが、契約後にほとんど関与しないというケースもあるため、実際にプロジェクトを動かす中心メンバーの経歴やコミットメント度合いを確認することが重要です。

これらの支援範囲は、契約書に明記されるべき重要な項目です。曖昧なまま進めると、後々「これもやってもらえると思っていた」といった認識のズレが生じ、トラブルの原因となります。

③ 過去の実績は十分か

コンサルティング会社の信頼性を測る上で、過去の支援実績は重要な指標となります。特に、以下の2つの観点から実績を確認しましょう。

- 自社の業界や事業ドメインに近い実績があるか?

製造業の新規事業であれば製造業の支援実績が豊富な会社、SaaS事業であればSaaSの立ち上げ実績が豊富な会社を選ぶ方が、業界特有の知見や勘所を活かした質の高い支援が期待できます。 - 自社の課題と類似したプロジェクトの実績があるか?

例えば、「大企業の硬直化した組織の中で、いかにして新規事業を生み出すか」という課題であれば、同様の組織課題を解決した実績を持つ会社が適しています。「0→1の立ち上げ」を求めているなら、そのフェーズに特化した実績を持つ会社が頼りになります。

ただし、コンサルティング会社はクライアントとの守秘義務があるため、具体的な企業名や成果を詳細に公開できない場合がほとんどです。そのため、ウェブサイトに掲載されている情報だけでなく、商談の場で「どのような課題を持つクライアントに対し、どのようなアプローチで、どのような役割を果たし、プロジェクトを成功に導いたのか」というプロセスやストーリーを尋ねてみましょう。その回答の具体性や深さから、その会社の真の実力を推し量ることができます。

④ 伴走型の支援体制か

新規事業は、計画通りに進むことの方が稀です。予期せぬ問題が発生したり、市場の変化に対応して方針転換を迫られたり、常に不確実性との戦いになります。このような状況では、月に一度報告書をレビューするだけのような「評論家」的なコンサルタントではなく、現場の課題を自分事として捉え、一緒になって解決策を模索してくれる「伴走型」のパートナーが不可欠です。

伴走型の支援体制が期待できるかを見極めるには、以下のような点を確認すると良いでしょう。

- コミュニケーションの頻度と方法: 定例ミーティングは週に何回か。それ以外に、チャットツールや電話で気軽に相談できるか。レスポンスの速さはどうか。

- 現場への関与度: オフィスに常駐してくれるのか。現場の担当者と直接ディスカッションする機会はあるか。

- 姿勢やカルチャー: 「教える」という上から目線のスタンスではなく、クライアントチームの一員として「共に創る」という姿勢があるか。会社のカルチャーとして、現場主義や伴走支援を掲げているか。

特に実行支援フェーズでは、この伴走力がプロジェクトの推進力に直結します。

⑤ 担当者との相性は良いか

最終的に、コンサルティングというサービスは「人」が提供するものです。いくら会社の実績や方法論が優れていても、実際にプロジェクトを担当するコンサルタントとの相性が悪ければ、円滑なプロジェクト運営は望めません。

人間的な相性はもちろんのこと、ビジネスパートナーとして信頼関係を築けるかどうかが重要です。以下の点を見極めましょう。

- コミュニケーション能力: こちらの意図を正確に汲み取り、専門的な内容を分かりやすく説明してくれるか。話しやすい雰囲気を持っているか。

- 熱意・当事者意識: 自社の事業に対して強い関心と成功への熱意を持ってくれているか。他人事ではなく、自分事としてプロジェクトに取り組む姿勢が見られるか。

- 誠実さ: メリットだけでなく、リスクやできないことも正直に伝えてくれるか。信頼できる人柄か。

契約前の面談やディスカッションの機会を通じて、複数の担当者と話し、「この人となら、困難な道のりも一緒に乗り越えられそうだ」と心から思える相手を選ぶことが、コンサルティングを成功させるための最後の、そして最も重要な鍵となります。

【2024年最新】新規事業コンサルティング会社おすすめ15選

ここでは、多種多様な新規事業コンサルティング会社の中から、それぞれ異なる強みを持つおすすめの15社を厳選して紹介します。各社の特徴を参考に、自社のニーズに合ったパートナーを見つけてください。

(※掲載されている情報は、各社公式サイトの公開情報に基づき作成しています。)

① 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ (BCG)

言わずと知れた世界最高峰の戦略コンサルティングファーム。大企業の全社戦略や事業ポートフォリオ変革など、経営トップの最重要課題解決に強みを持ちます。近年はデジタル領域の専門部隊「BCG X」を擁し、デジタル技術を活用した新規事業創出やトランスフォーメーション支援にも注力しています。経営の根幹から変革を起こすような、大規模で難易度の高い新規事業戦略を策定したい大企業におすすめです。

参照:ボストン・コンサルティング・グループ公式サイト

② アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファーム。戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの5領域で、戦略立案から実行まで一気通貫のサービスを提供します。特にIT・デジタル領域における圧倒的な知見と実行力が強みで、DXを伴う新規事業開発では他の追随を許しません。大規模で複雑なプロジェクトを推進する体力とグローバルネットワークも魅力です。

参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

③ 株式会社野村総合研究所 (NRI)

日本を代表するシンクタンク系コンサルティングファーム。「未来社会創発」を掲げ、リサーチ、コンサルティング、ITソリューションを一貫して提供。マクロな視点での市場分析や社会課題解決型の事業構想に強みを持ちます。官公庁との連携や、長期的な視点での社会インフラに関わるような新規事業を検討している企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社野村総合研究所公式サイト

④ 株式会社リブ・コンサルティング

「“100年後の世界を良くする会社”を増やす」をミッションに掲げる、日本発のコンサルティング会社。特に中堅・ベンチャー企業向けに強みを持ち、現場に常駐して泥臭く成果を出す「ハンズオン(伴走型)」支援が特徴です。経営コンサルティングからDX、マーケティングまで幅広く支援し、近年はスタートアップ投資・インキュベーションも手掛けています。

参照:株式会社リブ・コンサルティング公式サイト

⑤ 株式会社プロシェアリング

特定のファームに所属しない、フリーランスのプロフェッショナル人材を活用した新しい形のコンサルティングサービスを提供。元事業責任者や起業経験者など、事業開発のリアルな経験を持つ約17,000人(2024年時点)のプロ人材データベースから、企業の課題に応じて最適なチームを組成します。必要なスキルを必要な期間だけ、柔軟かつコストを抑えて活用したい企業に最適です。

参照:株式会社プロシェアリング公式サイト

⑥ 株式会社Big Picture

新規事業のアイデア創出(0→1)から事業化(1→10)まで、事業創造のプロセスに特化したコンサルティングファーム。リーンスタートアップやアジャイル開発の手法を駆使し、クライアント企業と一体となって高速で仮説検証を繰り返す伴走支援が強みです。大手企業の新規事業部門や、社内ベンチャー制度の支援実績が豊富です。

参照:株式会社Big Picture公式サイト

⑦ IGNIS株式会社

「事業創造に、変革を。」をミッションに、新規事業の立ち上げからグロースまでを一気通貫で支援。特にUXデザインやアジャイル開発を強みとし、ユーザーにとって価値のあるデジタルプロダクト(アプリやWebサービス)を創出することを得意としています。事業戦略からプロダクト開発、マーケティングまで、各分野の専門家がチームでサポートします。

参照:IGNIS株式会社公式サイト

⑧ アンドゲート株式会社

大企業の新規事業創出に特化したコンサルティングブティック。既存事業とのカニバリズムや社内調整といった、大企業特有の障壁を乗り越えるためのノウハウを豊富に有しています。「出島戦略」やカーブアウト(事業分離独立)など、組織論的なアプローチも得意とし、イノベーションが生まれやすい環境づくりから支援します。

参照:アンドゲート株式会社公式サイト

⑨ 株式会社Rideaux

新規事業開発におけるリサーチと戦略策定に強みを持つコンサルティング会社。顧客インタビューやエスノグラフィ(行動観察調査)といった定性リサーチを通じて、数値データだけでは見えない顧客のインサイト(本音)を深く洞察します。そのインサイトを基に、顧客提供価値(バリュープロポジション)を設計し、事業コンセプトを磨き上げます。

参照:株式会社Rideaux公式サイト

⑩ 株式会社Primal

「『事業開発』の主役を担うプロフェッショナル集団」を標榜し、自らも事業主体としてリスクを取りながらクライアントの新規事業を推進するユニークなスタンスの会社です。コンサルタントは全員が事業開発や起業の経験者であり、机上の空論ではない、実践的で泥臭い支援が特徴です。

参照:株式会社Primal公式サイト

⑪ Straight&Arrow株式会社

BtoB領域、特にSaaS(Software as a Service)ビジネスの新規事業開発に特化したコンサルティングファーム。市場調査からプロダクト戦略、プライシング、セールス・マーケティング体制の構築まで、SaaS事業の立ち上げに必要な全てのプロセスを支援します。BtoB SaaSならではの勘所を押さえた支援が期待できます。

参照:Straight&Arrow株式会社公式サイト

⑫ 株式会社Boost

マーケティングの視点から新規事業開発を支援する会社。「売れる仕組み」を構築することに主眼を置き、特にWebマーケティングやグロースハックの知見が豊富です。事業アイデアの検証段階から、WebサイトやLPの制作、広告運用、SEO、データ分析まで、デジタルマーケティング全般をサポートし、事業の成長を加速させます。

参照:株式会社Boost公式サイト

⑬ 株式会社レイヤーズ・コンサルティング

1983年創業の日本発・独立系コンサルティングファーム。「現場主義」を徹底し、クライアント企業に入り込んで実行・定着までを支援するスタイルに定評があります。製造、流通、金融など幅広い業界に対応し、事業戦略から業務改革、IT導入まで手掛けます。大企業から中堅企業まで豊富な実績を持ちます。

参照:株式会社レイヤーズ・コンサルティング公式サイト

⑭ 株式会社アイディオット

AI(人工知能)とデータ活用を軸とした新規事業開発・DX推進に特化した企業。データサイエンティストやAIエンジニアを多数擁し、データ分析からAIモデルの開発、ビジネス実装までを一気通貫で支援します。自社のデータ資産を活かした新規事業を検討している企業や、AIを活用したサービス開発を目指す企業にとって強力なパートナーです。

参照:株式会社アイディオット公式サイト

⑮ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界4大会計事務所(BIG4)の一角をなすデロイト トウシュ トーマツのメンバーファーム。戦略、M&A、人事、テクノロジーなど、あらゆる経営課題に対応する総合力が強みです。グローバルなネットワークを活かした海外市場の調査や、各業界の専門家(インダストリーエキスパート)による深い知見を活かした新規事業支援が可能です。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社公式サイト

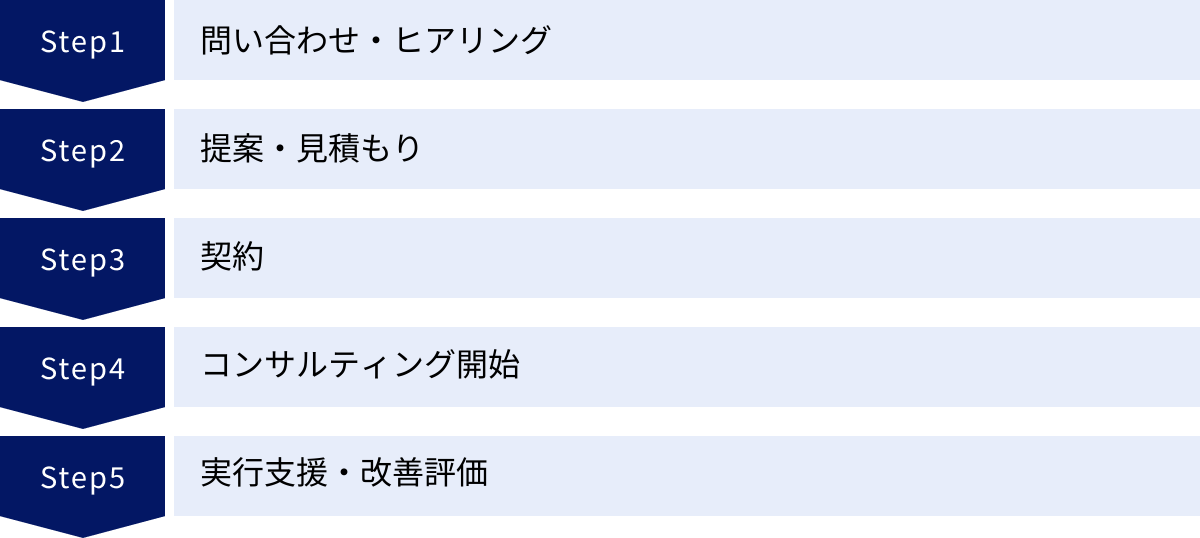

新規事業コンサルティングを依頼する際の流れ

実際に新規事業コンサルティング会社に依頼する場合、どのようなステップで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからコンサルティング開始、そして評価に至るまでの一般的な流れを解説します。このプロセスを理解しておくことで、スムーズな進行が可能になります。

問い合わせ・ヒアリング

最初のステップは、候補となるコンサルティング会社のウェブサイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取ることです。その際、自社の概要、現状の課題、コンサルティングに期待することなどを、可能な範囲で具体的に伝えると、その後の話がスムーズに進みます。

その後、コンサルティング会社の担当者との初回ヒアリング(打ち合わせ)が設定されます。ここでは、より詳しく自社の状況や課題、新規事業で目指す方向性などを共有します。この段階で、相互の理解を深めるために、NDA(秘密保持契約)を締結することが一般的です。NDAを締結することで、機密情報を安心して開示できます。

提案・見積もり

ヒアリングの内容に基づき、コンサルティング会社は具体的な支援プランを検討し、後日、提案書と見積書を提示します。

提案書には、以下のような内容が盛り込まれています。

- 課題の認識: ヒアリングを通じて把握した、クライアント企業の課題認識のすり合わせ。

- プロジェクトの目的・ゴール: このプロジェクトで何を目指すのか。

- 支援内容(スコープ)と進め方: 具体的にどのような作業を、どのようなスケジュールで行うか。

- 成果物: 最終的に納品されるレポートや計画書など。

- 支援体制: プロジェクトを担当するメンバーの紹介。

- 支援実績: 類似プロジェクトの実績紹介。

複数の会社に声をかけて、各社からの提案を比較検討する「コンペティション(コンペ)」形式をとることも一般的です。各社の提案内容、費用、担当者の印象などを総合的に評価し、依頼する会社を絞り込みます。

契約

依頼するコンサルティング会社を決定したら、正式な契約手続きに進みます。業務委託契約書を取り交わし、提案内容で合意した支援の範囲、期間、体制、成果物、費用、支払い条件などを法的に確定させます。

契約書の内容は、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。特に、支援のスコープ(どこまでが業務範囲か)と成果物の定義については、曖昧な点がないか、弁護士や法務部門を交えて入念に確認しましょう。

コンサルティング開始

契約締結後、いよいよプロジェクトがスタートします。通常、最初にキックオフミーティングが開催されます。

キックオフミーティングでは、クライアント企業側の関係者(経営層、事業責任者、担当者など)とコンサルティング会社のチームメンバーが一堂に会し、以下の点を改めて確認・共有します。

- プロジェクトの目的、ゴール、成功の定義の再確認

- メンバーの自己紹介と役割分担の明確化

- 全体のスケジュールと当面の作業内容の確認

- 定例会の頻度やコミュニケーションルール(使用ツールなど)の決定

プロジェクトの成功は、このキックオフで全員の目線が揃うかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。

実行支援・改善評価

キックオフ後は、合意した計画に沿ってプロジェクトが進行します。市場調査、インタビュー、分析、戦略立案、資料作成などが進められます。

プロジェクト期間中は、週次や隔週などで定例会が開かれ、進捗状況の報告、課題の共有、次のアクションの確認などが行われます。クライアント側は、この定例会に主体的に参加し、必要な情報提供や意思決定を迅速に行うことが求められます。

プロジェクトが終了する際には、最終報告会が開かれ、成果物が納品されます。また、プロジェクト全体の振り返りを行い、当初設定した目標が達成できたか、どのような成果があったかを評価します。この評価は、次のアクションプランを検討したり、今後のコンサルティング活用のあり方を考えたりする上で重要なインプットとなります。

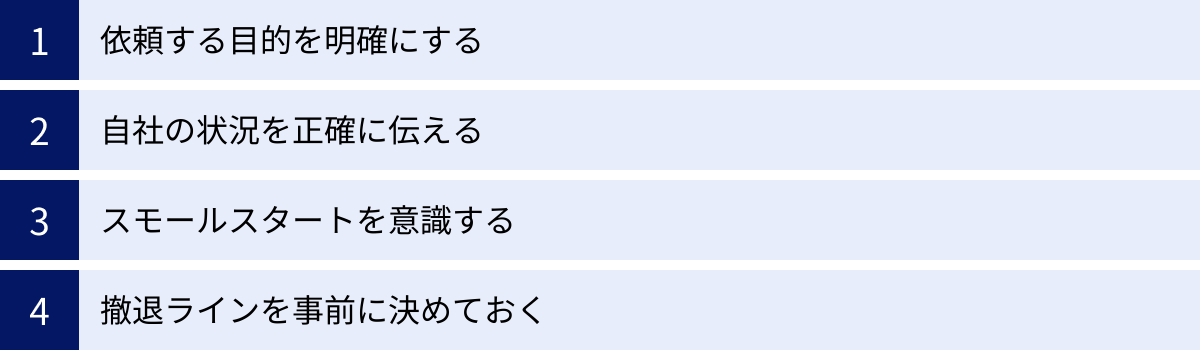

新規事業コンサルティングで失敗しないためのポイント

高額な費用を投じたにもかかわらず、「期待した成果が得られなかった」「コンサルタントが去った後に何も残らなかった」といった失敗は、残念ながら少なくありません。こうした失敗を避け、コンサルティングの効果を最大化するためには、依頼主側の心構えと準備が不可欠です。

依頼する目的を明確にする

「新規事業がうまくいっていないから、とりあえず専門家に相談しよう」といった漠然とした動機で依頼するのは、失敗への第一歩です。コンサルティング会社は、魔法の杖ではありません。目的が曖昧なままでは、彼らも何をすべきか分からず、的外れな提案や支援に終始してしまいます。

依頼する前に、必ず社内で議論を尽くし、「何のために、誰に、何をしてもらいたいのか」を具体的に定義しましょう。

- 悪い例:「新規事業を成功させてほしい」

- 良い例:

- 「我々が持っているこの技術シーズを活かせる市場を見つけるため、徹底的な市場調査と参入可能性の評価をしてほしい」

- 「事業コンセプトは固まったので、投資家を説得できるレベルの精緻な事業計画書と財務計画を3ヶ月で作成するのを手伝ってほしい」

- 「MVPは開発したが、どうやって顧客を獲得すれば良いかわからない。Webマーケティング戦略の立案と、初期の実行支援(PMO)を担ってほしい」

このように目的が明確であればあるほど、コンサルティング会社は的確な提案ができ、プロジェクトの成功確率も高まります。

自社の状況を正確に伝える

コンサルタントは外部の人間であり、あなたの会社の内部事情をすべて知っているわけではありません。彼らが質の高いアウトプットを出すためには、正確で十分なインプット(情報提供)が不可欠です。

良い情報だけでなく、ネガティブな情報や制約条件も包み隠さず伝えることが重要です。

- 事業に関する情報: これまでの検討経緯、成功体験、失敗談、保有技術、顧客データなど。

- 組織に関する情報: 関連部署、キーパーソン、意思決定のプロセス、社内の力関係(社内政治)、企業文化など。

- リソースに関する情報: 予算の上限、投入できる人員、スケジュール上の制約など。

「こんなことを言ったら、格好悪いと思われるのではないか」と躊躇する必要はありません。不正確な情報に基づいて立てられた戦略は、実行段階で必ず破綻します。 むしろ、課題や制約をオープンに共有することで、コンサルタントはより現実的で実行可能な解決策を提案できるようになります。

スモールスタートを意識する

いきなり数千万円規模の長期大型契約を結ぶのは、双方にとってリスクが高い場合があります。特に、初めてコンサルティングを利用する場合や、相手の会社の実力がまだ未知数な場合は、「スモールスタート」を意識することをおすすめします。

例えば、以下のような段階的なアプローチが考えられます。

- フェーズ1(調査・企画): まずは「市場調査と事業コンセプトの具体化」といったスコープの小さなプロジェクトを2〜3ヶ月で依頼する。

- 評価: フェーズ1の成果物や、担当コンサルタントとの相性、仕事の進め方などを評価する。

- フェーズ2(計画・実行): 評価が良ければ、次の「事業計画策定」や「MVP開発支援」といった、より大きなプロジェクトの契約に進む。

この方法であれば、初期投資を抑えながら、コンサルティング会社の能力や相性を見極めることができます。いわば「お試し期間」を設けることで、ミスマッチのリスクを大幅に減らすことが可能です。

撤退ラインを事前に決めておく

新規事業に失敗はつきものです。どんなに優秀なコンサルタントが支援しても、すべての事業が成功するわけではありません。むしろ、有望でない事業からは早期に撤退し、次の挑戦にリソースを振り分けることこそが、イノベーションを継続する上で重要です。

しかし、一度走り出したプロジェクトを止めるのは、心理的に非常に難しいものです。「ここまで投資したのだから、もったいない」という「サンクコスト(埋没費用)の呪縛」にとらわれ、赤字を垂れ流しながら事業を続けてしまうケースは後を絶ちません。

こうした事態を避けるために、プロジェクトを開始する前に、「どのような状態になったら、この事業から撤退(あるいはピボット)するのか」という撤退ライン(基準)を、コンサルタントも交えて明確に定義しておくことが極めて重要です。

- 期間: 「6ヶ月以内に、有料顧客を100人獲得できなければ撤退」

- KPI: 「顧客獲得単価(CPA)が〇〇円を上回り続けるなら、ビジネスモデルを再検討」

- 市場の反応: 「MVPに対するユーザーの継続利用率が〇%未満であれば、コンセプトをピボット」

このように客観的な基準を設けておくことで、感情論に流されず、冷静で合理的な経営判断を下すことが可能になります。

新規事業コンサルティングに関するよくある質問

ここでは、新規事業コンサルティングに関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

新規事業コンサルティングと経営コンサルティングの違いは?

新規事業コンサルティングと経営コンサルティングは、重なる部分も多いですが、主眼とする領域に違いがあります。

- 経営コンサルティング:

- 対象: 企業経営全体。既存事業の改善、全社戦略、組織改革、コスト削減、M&Aなど、より広範な経営課題を扱います。

- 主眼: 企業の全体最適や、既存の価値を最大化することに置かれることが多いです。

- 新規事業コンサルティング:

- 対象: 新たな事業やサービスをゼロから生み出し、成長させるプロセスに特化しています。

- 主眼: 「0→1(ゼロイチ)」の創造や、「1→10(グロース)」の実現といった、新たな価値を創造することに置かれます。市場調査、ビジネスモデル構築、リーンスタートアップ、プロダクト開発支援などが中心業務となります。

端的に言えば、経営コンサルティングが「守り」や「改善」の側面が強いのに対し、新規事業コンサルティングは「攻め」や「創造」の側面が強いと言えます。ただし、総合系ファームのように、両方のサービスを提供している会社も数多く存在します。

個人でも依頼できますか?

結論から言うと、個人(個人事業主や起業準備中の人)でも依頼することは可能ですが、選択肢は限られます。

多くの大手コンサルティングファームは、主に法人を対象としており、契約規模も大きくなるため、個人が依頼するのは現実的ではありません。

しかし、以下のような選択肢であれば、個人でも利用しやすいでしょう。

- 専門特化型(ブティック)ファーム: スタートアップ支援や個人事業主向けのプランを用意している会社もあります。

- 顧問契約(アドバイザリー): 月額数万円〜数十万円で、専門家から定期的にアドバイスをもらえる顧問契約は、個人でも比較的利用しやすい形態です。

- フリーランスのコンサルタント: クラウドソーシングサイトや、プロ人材のマッチングプラットフォーム(例:ビザスク、Meltwaterなど)を通じて、個人のコンサルタントにスポット(単発)で相談したり、プロジェクトを依頼したりできます。

まずは、自分の予算や相談したい内容を明確にし、それに合ったサービスを探してみることをお勧めします。

大手と中小のコンサルティング会社の違いは何ですか?

大手と中小(ブティックファームや専門特化型ファーム)のコンサルティング会社には、それぞれメリットとデメリットがあります。どちらが良いかは、企業の規模や課題、予算によって異なります。

| 大手コンサルティング会社 | 中小コンサルティング会社 | |

|---|---|---|

| 強み・メリット | ・総合力とブランド力:幅広い知見と実績、高い信頼性 ・グローバルネットワーク:海外市場の調査や展開に強い ・大規模プロジェクト対応力:豊富な人材で大規模な支援が可能 |

・専門性と柔軟性:特定領域に深い知見を持ち、小回りが利く ・コスト:大手より比較的安価な場合が多い ・ハンズオン支援:現場に入り込む伴走型の支援が期待できる |

| 弱み・デメリット | ・費用が高額:コンサルタントの単価が高い ・柔軟性の欠如:組織が大きく、動きが重い場合がある ・担当者の固定が難しい:若手コンサルタントが中心になることも |

・対応範囲の限定:専門外の領域への対応は難しい ・ブランド力・信頼性:実績が少ない会社もある ・リソースの限界:大規模プロジェクトには対応できない場合がある |

選び方のヒント:

- グローバル展開や、複数の部門を巻き込む大規模なDXプロジェクトであれば、総合力のある大手が適しています。

- 特定の業界や、SaaS、マーケティングといった専門領域で、現場に入り込んだ実践的な支援を求めるのであれば、中小の専門特化型ファームの方が高い価値を発揮する可能性があります。

- 予算が限られており、特定のスキルをピンポイントで借りたい場合は、中小のファームやプロ人材サービスが有効な選択肢となります。

まとめ

本記事では、新規事業コンサルティングの基本から、メリット・デメリット、費用相場、そして最適なパートナーの選び方まで、幅広く解説してきました。

不確実性が高まる現代において、企業が未来を切り拓くためには、新規事業への挑戦が不可欠です。しかし、その道は決して平坦ではありません。社内にはない専門知識、客観的な視点、そしてプロジェクトを推進するリソースといった壁が立ちはだかります。

新規事業コンサルティングは、こうした壁を乗り越え、事業創造の成功確率とスピードを格段に向上させるための、極めて有効な戦略的手段です。

最後に、新規事業コンサルティングを成功させる上で最も重要なことを改めて強調します。それは、コンサルタントを「魔法の杖」や「下請け業者」と見なすのではなく、ビジョンを共有し、共に汗を流す「対等なパートナー」として迎え入れることです。依頼主である企業自身が、事業の主体であるという強い当事者意識と覚悟を持つこと。この姿勢こそが、コンサルタントの能力を最大限に引き出し、プロジェクトを成功へと導く最大の鍵となります。

この記事が、貴社の新たな挑戦の一助となれば幸いです。まずは自社の課題を整理し、未来を共に創るパートナーを探す第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。