現代のビジネス環境は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、グローバル化の進展、消費者ニーズの多様化など、かつてないほどのスピードで変化しています。このような不確実性の高い時代において、企業が持続的に成長を遂げるためには、経営上の様々な課題に迅速かつ的確に対応していく必要があります。しかし、社内のリソースやノウハウだけでは解決が難しい複雑な問題に直面することも少なくありません。

そこで強力なパートナーとなるのが「経営コンサルティング会社」です。専門的な知識と豊富な経験を持つコンサルタントが、客観的な視点から企業の課題を分析し、最適な解決策を提示・実行支援することで、企業の変革と成長を力強く後押しします。

この記事では、経営コンサルティングの基礎知識から、コンサルティング会社の種類、具体的な業務内容、費用相場、そして失敗しない会社の選び方までを網羅的に解説します。特に、中小企業の経営者の方々が自社に最適なパートナーを見つけられるよう、中小企業向けのコンサルティング会社も多数紹介します。

本記事を通じて、経営コンサルティングへの理解を深め、自社の未来を切り拓くための第一歩を踏み出していただければ幸いです。

目次

経営コンサルティングとは

経営コンサルティングとは、企業の経営者が抱える多岐にわたる課題に対し、第三者の専門家が客観的な視点から分析を行い、具体的な解決策を策定・提案し、その実行までを支援するプロフェッショナルサービスです。企業の「外部の頭脳」や「かかりつけ医」として、組織のパフォーマンス向上や持続的成長を目的とします。

ビジネスの世界では、市場の変化、競合の出現、技術革新、組織内部の問題など、常に新たな課題が発生します。たとえば、「売上が伸び悩んでいる」「新しい事業を始めたいが、何から手をつければいいか分からない」「業務効率が悪く、コストがかさむ」「DXを進めたいが、社内に知見がない」「次世代のリーダーが育たない」といった悩みは、多くの経営者が共有するものでしょう。

これらの課題に対して、経営コンサルタントは特定の業界知識や専門分野のノウハウ、論理的な問題解決スキルを駆使してアプローチします。彼らの役割は、単にアドバイスをするだけではありません。

経営コンサルタントの主な役割

- 現状分析と課題特定(As-Is分析): 財務データ、業務プロセス、市場データ、従業員へのヒアリングなどを通じて、企業の現状を客観的に可視化します。そして、経営者が認識している課題の裏にある、本質的な問題(真因)を特定します。これは、人間でいえば精密な健康診断にあたります。

- あるべき姿の設計と戦略策定(To-Beモデル): 分析結果に基づき、企業が目指すべき将来像(ビジョン)を明確にし、そこへ至るための具体的な戦略や実行計画(ロードマップ)を策定します。これは、診断結果に対する治療方針や処方箋の作成に相当します。

- 実行支援と定着化(Implementation): 策定した戦略が「絵に描いた餅」で終わらないよう、実際の導入や実行を支援します。新しい業務プロセスの導入、ITシステムの選定・導入、組織改革の推進、従業員へのトレーニングなど、現場に深く関与し、変革が組織文化として根付くまで伴走します。

なぜ、外部のコンサルタントが必要とされるのでしょうか。その理由は大きく分けて3つあります。

一つ目は「専門性」です。コンサルティングファームには、特定の業界(製造、金融、ITなど)や特定の機能(戦略、マーケティング、人事、財務など)に特化した専門家が集結しています。彼らは数多くの企業の課題解決に携わってきた経験から、成功・失敗事例を含む豊富な知見や、効果的な分析フレームワーク(3C分析、SWOT分析、PPMなど)を蓄積しています。自社だけでこれほどの知見を短期間で得ることは非常に困難です。

二つ目は「客観性」です。企業内部の人間は、長年の慣習や社内の人間関係、特定の部署の利害など、様々な「しがらみ」から自由になることが難しい場合があります。その結果、問題の本質から目をそらしてしまったり、抜本的な改革に踏み切れなかったりすることがあります。外部のコンサルタントは、そうした内部事情に囚われない第三者の立場から、是々非々で課題を指摘し、客観的なデータに基づいた合理的な判断を促すことができます。

三つ目は「リソース」です。特に大規模な改革や新規事業の立ち上げには、高度な分析能力を持つ優秀な人材と、膨大な作業時間が必要です。多くの企業では、日々の業務に追われる中で、こうしたプロジェクトに専念できる人材を確保することは容易ではありません。コンサルタントは、プロジェクト期間中、クライアントの課題解決に100%コミットする集中的なリソースを提供します。

まとめると、経営コンサルティングとは、社内だけでは解決が困難な経営課題に対して、高度な「専門性」、しがらみのない「客観性」、そして集中的な「リソース」を提供することで、企業の変革を加速させ、目標達成を実現するための強力な触媒であると言えるでしょう。

経営コンサルティング会社の種類と特徴

経営コンサルティング会社と一言でいっても、その専門領域や得意とするサービスは多種多様です。自社の課題や目的に合わない会社に依頼してしまうと、期待した成果が得られないばかりか、高額な費用が無駄になってしまう可能性もあります。ここでは、主要なコンサルティングファームの種類とそれぞれの特徴を解説します。自社の状況と照らし合わせながら、どのタイプのファームが最適かを見極める参考にしてください。

| ファームの種類 | 主なサービス内容 | クライアント層 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 戦略系 | 全社戦略、事業戦略、M&A戦略、新規事業立案など、経営の最上流に関わる意思決定支援 | 大企業の経営トップ層(CEO、役員など) | 少数精鋭。論理的思考力と分析能力に長け、高単価。企業の将来を左右する重要課題を扱う。 |

| 総合系 | 戦略策定から業務改善、IT導入、組織改革まで、幅広い経営課題をワンストップで支援 | 大企業が中心。業界・業種を問わず多岐にわたる。 | 組織規模が大きく、多様な専門家が在籍。大規模プロジェクトやグローバル案件に強み。 |

| IT系 | DX推進、基幹システム(ERP)導入、クラウド移行、サイバーセキュリティ対策など、IT関連の課題解決 | 業界・規模を問わず幅広いが、特にIT投資に積極的な企業 | 技術的な知見が豊富。IT戦略の策定からシステムの実装・運用までを一貫して支援する。 |

| 組織・人事系 | 人事制度設計、組織開発、人材育成、リーダーシップ開発、M&Aに伴う組織統合など | 業界・規模を問わず、「人」に関する課題を持つ企業 | 組織行動学や心理学などの知見を活用。企業の「人」と「組織」の活性化を専門とする。 |

| 財務アドバイザリー系(FAS) | M&A、事業再生、企業価値評価、不正調査(フォレンジック)など、財務・会計分野の専門サービス | M&Aや事業再編を検討する企業、経営危機にある企業 | 公認会計士や税理士などの有資格者が多く在籍。高度な財務・会計知識が求められる領域を扱う。 |

| シンクタンク系 | 経済動向調査、産業分析、政策提言、社会・公共分野のコンサルティング | 政府、官公庁、地方自治体、業界団体、大企業など | マクロな視点でのリサーチ・分析能力に長ける。中立・客観的な立場からの情報提供が主。 |

| 中小企業特化型 | 経営改善、売上向上、資金繰り、事業承継など、中小企業特有の課題解決 | 中小企業、ベンチャー企業 | 経営者に寄り添い、現場目線での実行可能な提案を重視。比較的リーズナブルな料金体系。 |

戦略系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファームは、企業のCEOや取締役会といった経営トップが抱える、最も重要かつ困難な経営課題の解決を専門とします。具体的には、全社成長戦略、中期経営計画の策定、海外進出戦略、M&A戦略、新規事業ポートフォリオの構築など、企業の将来の方向性を決定づけるテーマを扱います。

「戦略コンサル」とも呼ばれ、マッキンゼー・アンド・カンパニーやボストン コンサルティング グループなどが代表的です。彼らの特徴は、徹底した論理的思考と高度な分析能力を武器に、複雑な事象を構造化し、本質的な課題を特定する点にあります。少数精鋭のチームでプロジェクトを組み、短期間で質の高いアウトプットを出すことが求められるため、コンサルタントの単価は非常に高い傾向にあります。主に大企業をクライアントとし、企業の根幹に関わる意思決定をサポートする「経営の参謀」としての役割を担います。

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームは、その名の通り、戦略策定から業務改革、ITシステムの導入、人事・組織改革、さらにはアウトソーシングまで、企業のあらゆる経営課題に対してワンストップでサービスを提供します。アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティングなどがこのカテゴリに含まれます。

もともとは会計事務所を母体とするファームが多く、会計や監査の知見を活かしながらサービス領域を拡大してきた歴史があります。最大の特徴は、数千人から数万人規模の多様な専門家を擁している点です。戦略、IT、財務、人事など、各分野のプロフェッショナルが連携し、大規模で複雑なプロジェクトを遂行できる体制が整っています。戦略系が策定した「戦略(絵)」を、具体的な「実行(実現)」に落とし込むフェーズに強みを持ち、クライアントと長期的な関係を築きながら、企業の変革を包括的に支援します。

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームは、IT(情報技術)を活用した経営課題の解決に特化しています。現代の企業経営においてITは不可欠な要素であり、その重要性はDXの流れの中でますます高まっています。

主な業務内容としては、DX戦略の立案、基幹システム(ERP)や顧客管理システム(CRM)の導入支援、クラウドサービスへの移行、データ分析基盤の構築、サイバーセキュリティ対策の強化などが挙げられます。ベイカレント・コンサルティングやアビームコンサルティングなどがこの分野で知られています。彼らは経営とテクノロジーの両方に精通しており、ビジネスの視点から最適なITソリューションを提案し、その導入から定着までをサポートする点が強みです。技術的な専門知識が求められるため、システムインテグレーター(SIer)と領域が重なる部分もありますが、ITコンサルはより上流の戦略策定や業務要件定義に関与する点が異なります。

組織・人事系コンサルティングファーム

組織・人事系コンサルティングファームは、経営資源の中で最も重要とされる「人」と「組織」に関する課題を専門的に扱います。「HRコンサル」とも呼ばれ、企業の持続的な成長には、優れた人材の獲得・育成と、彼らが最大限のパフォーマンスを発揮できる組織風土が不可欠であるという考えに基づいています。

リンクアンドモチベーションなどがこの分野の代表格です。具体的なサービスとしては、人事制度(等級、評価、報酬)の設計・改定、次世代リーダーの育成プログラム開発、従業員エンゲージメント向上のための施策立案、M&A後の組織文化の統合(PMI)、組織構造の改革支援などがあります。組織行動学や心理学、統計学といった科学的アプローチを用いて組織の状態を診断し、データに基づいた客観的な解決策を提案するのが特徴です。

財務アドバイザリー系(FAS)

財務アドバイザリー系(Financial Advisory Service、略してFAS)は、M&Aや事業再生、企業価値評価といった、高度な財務・会計知識を必要とする専門領域に特化したコンサルティングサービスを提供します。デロイト、PwC、EY、KPMGといった世界4大会計事務所(Big4)系のファームがこの分野で大きな存在感を示しています。

M&Aのプロセスにおいては、買収対象企業の財務状況や潜在的リスクを調査する「デューデリジェンス」、企業の価値を算定する「バリュエーション(企業価値評価)」、買収後の統合プロセスを支援する「PMI」などを担当します。また、経営不振に陥った企業の再生計画策定や、不正会計の調査(フォレンジック)なども重要な業務です。公認会計士や税理士などの有資格者が多く在籍し、専門性の高いサービスを提供しています。

シンクタンク系

シンクタンク(Think Tank)は、直訳すると「頭脳集団」となり、様々な社会・経済・産業に関する調査研究を行い、その結果を基に政策提言や情報提供を行う組織です。野村総合研究所(NRI)や三菱総合研究所(MRI)などが有名です。

もともとは政府や官公庁を主なクライアントとし、マクロ経済の動向予測、特定の産業分野の将来展望、新しい政策の導入による影響分析など、公共性の高いリサーチ業務を多く手掛けてきました。そのリサーチ能力と分析力を活かして、近年では民間企業向けのコンサルティングサービスも強化しています。中立・客観的な立場からの精度の高い情報と、社会全体の大きな潮流を踏まえた大局的な視点からの提言に強みがあります。

中小企業特化型コンサルティングファーム

中小企業特化型コンサルティングファームは、その名の通り、中小企業やベンチャー企業の経営支援を専門としています。大企業とは異なる、中小企業特有の課題(リソース不足、後継者問題、資金繰り、属人的な業務運営など)を深く理解し、現実に即した実践的なサポートを提供します。

船井総合研究所やタナベコンサルティンググループ、武蔵野などがこの分野で長い実績を持っています。彼らの特徴は、経営者に寄り添い、現場に入り込んでハンズオンで支援するスタイルが多いことです。難しい理論よりも、すぐに実践できて成果に直結するような「即時業績向上」のためのノウハウを提供することに重きを置いています。また、大手のファームに比べて料金体系が比較的リーズナブルで、顧問契約など長期的な関係を前提としたサービスが多いのも特徴です。

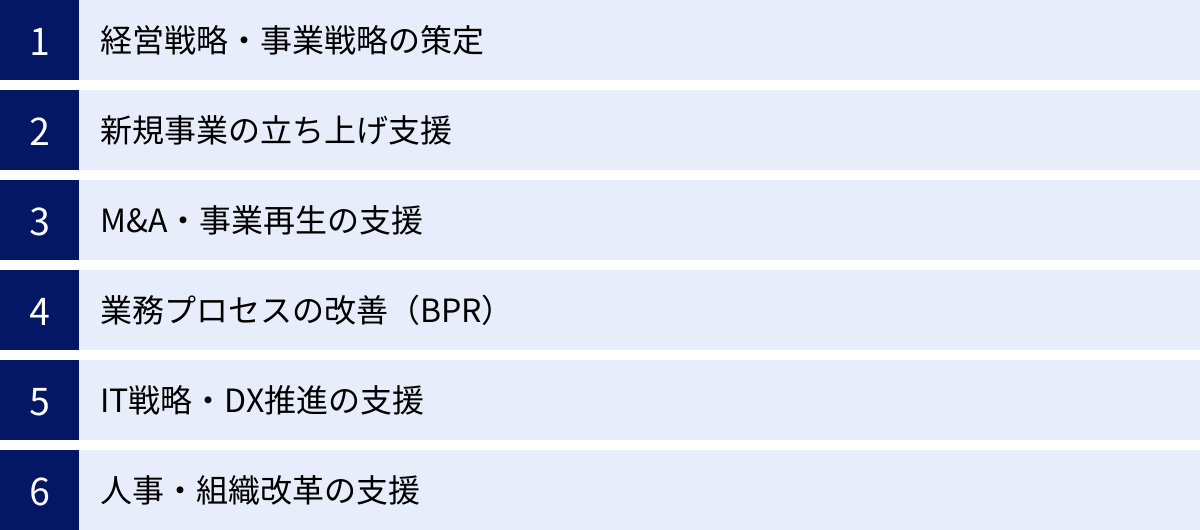

経営コンサルティングに依頼できる主な業務内容

経営コンサルティング会社が提供するサービスは非常に幅広く、企業の成長ステージや直面している課題に応じて様々な支援が可能です。ここでは、代表的な業務内容を6つのカテゴリに分けて、それぞれ具体的にどのような支援を受けられるのかを解説します。

経営戦略・事業戦略の策定

これはコンサルティングの最も根幹となる業務の一つであり、企業の進むべき方向性を示し、持続的な競争優位性を築くための羅針盤を作成する作業です。多くの企業が中期経営計画などを策定しますが、日々の業務に追われる中で、客観的かつ俯瞰的な視点で自社の立ち位置を分析し、実行可能な戦略に落とし込むことは容易ではありません。

コンサルタントは、以下のようなアプローチで戦略策定を支援します。

- 外部環境分析: 市場規模や成長性、顧客ニーズの変化、競合他社の動向、技術トレンド、法規制の変更といった、自社を取り巻く環境(マクロ・ミクロ)を分析します。(PEST分析、5フォース分析など)

- 内部環境分析: 自社の強み・弱み、財務状況、技術力、ブランド力、組織文化などを客観的に評価します。(SWOT分析、VRIO分析など)

- 戦略オプションの立案: 上記の分析結果を踏まえ、「どの市場で(Where)」「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」戦うのか、複数の戦略的な選択肢を洗い出します。

- 戦略の策定と実行計画への落とし込み: 各オプションの魅力度や実現可能性を評価し、最も有望な戦略を決定します。さらに、その戦略を達成するための具体的なアクションプラン、KPI(重要業績評価指標)、スケジュール、担当部署などを明確にした実行計画(ロードマップ)を作成します。

「3年後に売上を2倍にする」という目標に対し、どの製品で、どの顧客層をターゲットに、どのような販売チャネルで攻めるのか、そのために必要な投資はいくらか、といった具体的な道筋を描き出すのが、この業務のゴールです。

新規事業の立ち上げ支援

既存事業が成熟し、新たな収益の柱を求める企業にとって、新規事業の立ち上げは重要な経営課題です。しかし、アイデアの創出から事業化までの道のりには多くの障壁があり、成功確率は決して高くありません。コンサルタントは、その成功確率を高めるための体系的なプロセスと専門知識を提供します。

支援のフェーズは多岐にわたります。

- アイデア創出(Ideation): 市場の潜在的なニーズや未解決の課題(ペイン)を発見し、自社の強みを活かせるような事業アイデアをブレインストーミングやワークショップを通じて創出します。

- 市場調査・事業性評価(Feasibility Study): 潜在顧客へのインタビューやアンケート、競合調査などを通じて、アイデアの市場受容性を検証します。また、収益モデル、コスト構造、投資対効果(ROI)などを試算し、事業としての実現可能性を評価します。

- 事業計画の策定: 事業性評価をクリアしたアイデアについて、具体的な事業計画書を作成します。ビジョン、ミッション、ターゲット顧客、提供価値、マーケティング戦略、販売計画、収益計画、人員計画などを詳細に盛り込みます。

- 実行支援(PoC/MVP開発): 小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)や、必要最小限の機能を持つ製品(MVP: Minimum Viable Product)を開発・市場投入し、実際のユーザーからのフィードバックを得て改善を繰り返すプロセスを支援します。

社内の「思い込み」や「希望的観測」を排除し、客観的なデータと顧客の声に基づいて事業開発を進めることで、大きな失敗のリスクを低減することができます。

M&A・事業再生の支援

M&A(企業の合併・買収)は事業拡大のスピードを加速させる有効な手段ですが、非常に専門性が高く、プロセスも複雑です。また、事業再生は、経営危機に陥った企業を立て直すための抜本的な改革であり、高度な財務知識と交渉力が求められます。

コンサルタント(特にFAS系のファーム)は、これらの局面で専門家として以下のような支援を行います。

- M&A戦略の策定: 自社の成長戦略に基づき、どのような領域で、どのような企業をM&Aの対象とすべきか、戦略を明確にします。

- 対象企業の選定(ソーシング)と交渉支援: M&A戦略に合致する候補企業をリストアップし、アプローチから条件交渉までをサポートします。

- デューデリジェンス(DD): 買収対象企業の財務、法務、事業、人事などの状況を詳細に調査し、潜在的なリスクや簿外債務がないかを洗い出します。

- PMI(Post Merger Integration): M&Aで最も重要かつ困難とされる、買収後の統合プロセスです。経営方針、組織文化、業務プロセス、ITシステムなどを円滑に統合し、M&Aによるシナジー効果を最大化するための計画策定と実行を支援します。

- 事業再生: 財務状況の悪化原因を徹底的に分析し、不採算事業からの撤退、コスト削減、資産売却、金融機関との交渉などを含む再生計画を策定。その実行をハンズオンで支援し、企業の再建を目指します。

業務プロセスの改善(BPR)

BPR(Business Process Re-engineering)とは、既存の業務プロセスを抜本的に見直し、再設計することによって、生産性、品質、コスト、スピードを劇的に向上させる経営手法です。多くの企業では、長年の間に業務が複雑化・非効率化し、無駄な作業や部署間の連携不足が常態化していることがあります。

コンサルタントは、客観的な視点から業務プロセスを可視化し、改善を推進します。

- 現状業務の可視化(As-Is): 各部署の業務フロー、作業内容、使用システムなどをヒアリングや現場観察を通じて詳細に洗い出し、フローチャートなどを用いて可視化します。

- 課題分析: 可視化された業務プロセスの中から、「無駄(Muda)」「無理(Muri)」「斑(Mura)」を特定し、ボトルネックとなっている箇所や非効率な作業を分析します。

- あるべき姿の設計(To-Be): 最新のITツール活用や業界のベストプラクティスを参考に、理想的な業務プロセスを設計します。ペーパーレス化、RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化なども検討します。

- 導入・定着支援: 新しい業務プロセスのマニュアル作成、従業員へのトレーニング、進捗管理などを通じて、変革が現場にスムーズに浸透し、定着するまでをサポートします。

これにより、コスト削減やリードタイム短縮といった直接的な効果だけでなく、従業員の負担軽減や顧客満足度の向上にも繋がります。

IT戦略・DX推進の支援

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるITツールの導入ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造することです。多くの企業がDXの重要性を認識しつつも、「何から始めればよいか分からない」「ITに詳しい人材がいない」といった壁に直面しています。

IT系コンサルタントは、経営と技術の架け橋となり、DX推進を全面的に支援します。

- DXビジョン・IT戦略の策定: 経営戦略と連動したDXの全体像を描き、どのような領域で、どのようなデジタル技術を活用して競争優位性を築くのか、具体的なIT戦略と投資計画を策定します。

- システム導入支援: ERP、CRM、SFA(営業支援システム)、MA(マーケティングオートメーション)など、企業の課題解決に最適なITソリューションの選定から、導入プロジェクトの管理(PMO)、要件定義、ベンダーコントロールまでを支援します。

- データ活用基盤の構築: 社内外に散在するデータを収集・統合・分析し、データに基づいた意思決定(データドリブン経営)を実現するための基盤(データウェアハウス、BIツールなど)の構築を支援します。

- サイバーセキュリティ強化: 高度化・巧妙化するサイバー攻撃から企業の重要な情報資産を守るため、セキュリティポリシーの策定、脆弱性診断、インシデント対応体制の構築などを支援します。

人事・組織改革の支援

企業の競争力の源泉は「人」です。優秀な人材が意欲的に働き、組織全体としてシナジーを発揮できるかどうかが、企業の成長を大きく左右します。組織・人事系コンサルタントは、「人」と「組織」のポテンシャルを最大限に引き出すための仕組み作りを支援します。

- 人事制度の設計・見直し: 企業のビジョンや戦略に合わせて、従業員の行動を方向づけるための等級制度、評価制度、報酬制度を設計・改定します。公平性・透明性の高い制度は、従業員のモチベーション向上に不可欠です。

- 組織開発・風土改革: 従業員エンゲージメントサーベイなどを通じて組織の健康状態を診断し、コミュニケーションの活性化、部門間の連携強化、心理的安全性の確保といった施策を通じて、より生産性の高い組織風土への変革を促します。

- 人材育成・タレントマネジメント: 次世代の経営を担うリーダーの育成計画、各階層別の研修プログラムの開発、優秀な人材(タレント)の特定・育成・適正配置の仕組み(タレントマネジメント)の構築などを支援します。

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進: 多様な背景を持つ人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できるような環境整備(働き方改革、女性活躍推進など)を支援します。

これらの業務は独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、経営戦略を実現するためには組織改革が必要になったり、業務プロセスの改善にはITシステムの導入が不可欠であったりします。自社の課題がどの領域に属するのかを考え、それに強みを持つコンサルティング会社を選ぶことが重要です。

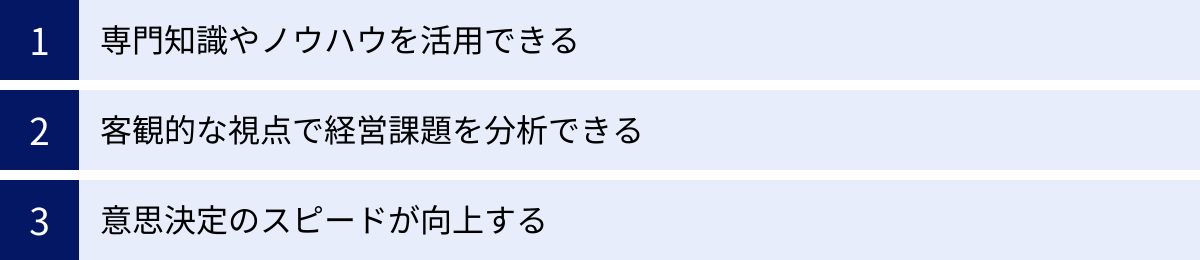

経営コンサルティングを導入する3つのメリット

外部の経営コンサルタントに依頼することは、決して安価な投資ではありません。しかし、それを上回る価値やメリットがあるからこそ、多くの企業が活用しています。ここでは、経営コンサルティングを導入することで得られる代表的な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① 専門知識やノウハウを活用できる

最大のメリットは、社内にはない高度な専門知識や、豊富な経験に裏打ちされたノウハウを即座に活用できる点です。現代のビジネス環境は複雑化しており、一つの企業が経営に関わる全ての分野(戦略、マーケティング、財務、IT、人事など)でトップレベルの専門性を維持することは極めて困難です。

たとえば、DXを推進しようと考えたとき、社内に最新のAIやクラウド技術、データサイエンスに精通した人材が十分にいる企業は稀でしょう。ゼロから人材を採用・育成するには長い時間とコストがかかります。しかし、コンサルティング会社に依頼すれば、その分野のプロフェッショナルチームを、必要な期間だけ自社のプロジェクトに投入することができます。

彼らは、特定の業界における最新の動向や成功事例、さらには失敗事例も熟知しています。A社で成功した業務改善策、B社で効果のあったマーケティング手法といった「ベストプラクティス」を、自社の状況に合わせてカスタマイズして導入できます。自社だけで試行錯誤を繰り返すのに比べ、圧倒的に早く、かつ効果的に成果へたどり着く可能性が高まります。

また、コンサルタントは問題解決のための様々な分析フレームワーク(例:3C分析、SWOT分析、ロジックツリーなど)を使いこなします。これらのフレームワークを用いることで、複雑な問題を構造的に整理し、議論の質を高め、本質的な課題にたどり着くことができます。こうした体系的なアプローチは、社内の人材がOJT(On-the-Job Training)で学ぶ良い機会にもなり、プロジェクトを通じて社内にノウハウが蓄積されるという副次的な効果も期待できます。

② 客観的な視点で経営課題を分析できる

企業が長く続けば続くほど、組織内には「常識」や「暗黙の了解」、あるいは「聖域」と呼ばれるものが生まれがちです。「うちの会社では昔からこうだった」「あの部署には逆らえない」といった内向きの論理が、変化への抵抗勢力となり、問題の根本解決を妨げることが少なくありません。

ここに外部のコンサルタントが入ることで、社内のしがらみや過去の経緯に一切忖度しない、フラットで客観的な視点がもたらされます。彼らは「なぜこの業務は必要なのですか?」「この慣習に合理的な理由はありますか?」といった、内部の人間では聞きづらい本質的な問いを投げかけます。

たとえば、長年赤字を垂れ流しているにもかかわらず、創業者が始めたという理由だけで撤退できずにいる事業があったとします。社内の誰もが問題だと分かっていても、言い出せない状況かもしれません。このような場面でコンサルタントは、感情論ではなく、市場データや財務分析といった客観的な事実(ファクト)に基づいて、事業の継続・撤退の是非を冷静に評価し、経営陣に合理的な判断を促すことができます。

また、部門間の対立(セクショナリズム)が激しい組織では、各部署が自部門の利益を優先し、全社最適の視点が失われがちです。コンサルタントは、特定の部署に属さない中立的な第三者として各部門からヒアリングを行い、対立の背景にある構造的な問題を特定します。そして、全部門が納得できるような共通の目標(ゴール)を設定し、利害調整の役割を果たすことで、組織全体のパフォーマンスを最大化する方向へと導きます。

このように、外部の「よそ者」だからこそ見える景色があり、言えることがあります。この客観的な視点こそが、組織の自己変革を促すための貴重な起爆剤となるのです。

③ 意思決定のスピードが向上する

「変化の激しい時代には、迅速な意思決定が企業の命運を分ける」とよく言われます。しかし、重要な経営判断を下すためには、膨大な情報の収集、多角的な分析、そしてリスクの評価など、多くの時間と労力を要します。経営者は日々の業務に追われる中で、これらの作業に十分な時間を割くことが難しいのが実情です。

コンサルティングを導入すると、優秀なコンサルタントがこの情報収集・分析プロセスを代行・支援してくれるため、経営者は最終的な「判断」に集中できます。 例えば、新規市場への参入を検討する場合、コンサルタントチームが数週間で市場規模、競合、法規制、参入障壁などを徹底的にリサーチし、分析結果を構造化してレポートにまとめてくれます。経営者はその質の高い情報を基に、より確信を持ってスピーディーに意思決定を下すことができます。

また、社内で新しい提案を通そうとする場合、関係部署の調整や根回し、承認プロセスの複雑さから、なかなか話が進まないことがあります。コンサルタントが作成した、客観的なデータとロジックに基づいた提案書は、社内での説得力が高く、合意形成を円滑に進める助けとなります。役員会などの場でも、第三者の専門家による分析結果は重く受け止められる傾向があり、議論の質の向上と時間短縮に貢献します。

プロジェクトベースで契約する場合、期限内に成果を出すことが厳しく求められるため、必然的にプロジェクト全体の進行スピードが上がります。コンサルタントがプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)として機能し、タスク管理、進捗確認、課題解決を主導することで、社内だけで進める場合に比べてプロジェクトが停滞・遅延するリスクを大幅に低減できます。この「強制力」も、結果的に意思決定から実行までのスピードを向上させる重要な要素と言えるでしょう。

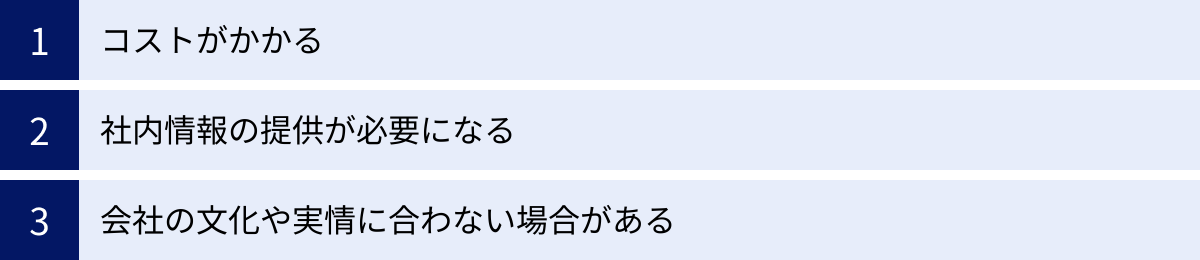

経営コンサルティング導入のデメリットと注意点

経営コンサルティングは多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、導入にあたってはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、コンサルティングを成功させるための重要な鍵となります。

コストがかかる

最も分かりやすく、そして経営者が最初に直面するデメリットは、高額な費用が発生することです。特に、名の知れた大手コンサルティングファームに依頼する場合、コンサルタント1人あたりの月額単価は数百万円にのぼることも珍しくありません。数名のチームで数ヶ月のプロジェクトとなれば、総額は数千万円から億単位になることもあります。

このコストは、企業の財務状況によっては大きな負担となり得ます。そのため、「何のためにコンサルを雇うのか」「それによって、どれだけの価値(リターン)が期待できるのか」を事前に徹底的に吟味する必要があります。期待される成果が曖昧なまま、「何となく経営を良くしてほしい」といった漠然とした依頼をしてしまうと、高額な費用を支払ったにもかかわらず、具体的な成果に繋がらないという最悪の事態を招きかねません。

【注意点と対策】

- 費用対効果(ROI)の試算: 依頼するプロジェクトによって得られるであろう売上向上額やコスト削減額を、可能な限り定量的に試算してみましょう。コンサルティング費用が、そのリターンに見合う「投資」であるかを判断する基準になります。

- 依頼範囲の明確化: コンサルタントに依頼する業務範囲(スコープ)を明確に定義することが重要です。スコープが曖昧だと、作業が際限なく広がり、期間や費用が想定を上回る可能性があります。「ここまでを依頼し、ここからは自社でやる」という線引きをはっきりさせましょう。

- 複数の会社から見積もりを取る: 複数のコンサルティング会社に相談し、提案内容と見積もりを比較検討することで、費用の妥当性を判断しやすくなります。

社内情報の提供が必要になる

コンサルタントが的確な分析と提案を行うためには、企業の内部情報に深くアクセスする必要があります。これには、財務諸表はもちろんのこと、販売データ、顧客リスト、原価情報、人事評価データ、さらには非公開の経営戦略に関する情報など、非常に機密性の高い情報が含まれます。

これらの情報を外部の第三者に開示することには、情報漏洩のリスクが伴います。万が一、重要な情報が競合他社などに漏れてしまえば、企業に深刻なダメージを与える可能性があります。そのため、コンサルティング会社の選定にあたっては、その信頼性や情報管理体制を慎重に見極める必要があります。

また、情報提供は経営層だけでなく、現場の従業員にも協力を求めることになります。ヒアリングやデータ提出依頼が頻繁に行われるため、現場の従業員にとっては通常業務に加えて負担が増えることになります。プロジェクトの目的や意義が十分に共有されていないと、「なぜ、外部の人間にこんなことまで話さなければならないのか」といった反発や非協力的な態度を生み、プロジェクトの進行を妨げる原因にもなり得ます。

【注意点と対策】

- 秘密保持契約(NDA)の締結: 契約前に、必ず秘密保持契約を締結し、情報の取り扱い範囲や目的外利用の禁止、契約終了後の情報破棄などについて明確に定めておきましょう。

- 情報管理体制の確認: コンサルティング会社がどのような情報セキュリティ対策を講じているか(例:PマークやISMS認証の取得状況など)を確認することも有効です。

- 社内への事前説明: プロジェクトを開始する前に、従業員に対して「なぜこのプロジェクトを行うのか」「コンサルタントに協力することが、会社や自分たちにとってどのようなメリットがあるのか」を経営層から丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。

会社の文化や実情に合わない場合がある

コンサルタントが提案する解決策は、論理的には正しく、業界のベストプラクティスに基づいているかもしれません。しかし、それが必ずしも自社の企業文化や現場の実情に合っているとは限りません。

例えば、トップダウン型の文化が根強い企業に対して、ボトムアップでの意見集約を前提とした改革案を提示しても、現場は戸惑うばかりで実行に移されないでしょう。また、ITリテラシーが高くない従業員が多い現場に、最新の高度なデジタルツールを導入しようとしても、使いこなせずに形骸化してしまう可能性があります。

このように、コンサルタントの提案が「正論」や「理想論」に終始し、現場で実行できない「絵に描いた餅」になってしまうリスクがあります。一部では「コンサルは評論家だ」と揶揄されることがあるのは、こうしたケースが背景にあります。

さらに、外部から来たコンサルタントが、社内の事情を十分に理解しないまま一方的に改革を進めようとすると、古くからいる従業員のプライドを傷つけたり、現場のオペレーションを混乱させたりして、強い反発を招くことがあります。コンサルタントと社員との間に溝が生まれてしまうと、どんなに優れた提案も実行されず、プロジェクトは失敗に終わってしまいます。

【注意点と対策】

- 実行可能性の重視: 提案内容を評価する際には、「論理的な正しさ」だけでなく、「自社で本当に実行できるか」という視点を持ちましょう。提案の背景にある前提条件が、自社の実態と合っているかを確認することが重要です。

- 担当コンサルタントの人物像: スキルや実績だけでなく、担当コンサルタントが現場の意見に耳を傾ける謙虚さを持っているか、社員と良好なコミュニケーションを築けそうかといった「人間性」や「相性」も非常に重要な選定基準です。

- 伴走型の支援: 提案して終わりではなく、その後の実行や定着までを一緒に汗をかきながら支援してくれる「伴走型」のコンサルティング会社を選ぶことも、失敗を避けるための一つの方法です。

経営コンサルティングの費用相場と契約形態

経営コンサルティングの導入を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。コンサルティング費用は、依頼するファームの種類、プロジェクトの規模、期間、そして契約形態によって大きく変動します。ここでは、代表的な契約形態と、それぞれの費用相場について解説します。

契約形態の種類

コンサルティングの契約形態は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に合った形態を選ぶことが重要です。

| 契約形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 定期的(月1回など)なミーティングを通じて、経営に関する様々な相談に応じる継続的な契約。 | 長期的な視点で伴走してもらえる。些細なことでも気軽に相談できる。プロジェクト型より単価が安い傾向。 | 特定の課題解決に向けた集中的なリソース投入には不向き。成果が曖昧になりやすい。 |

| プロジェクト型 | 特定の経営課題(例:中期経営計画策定)に対し、期間とゴール、成果物を定めて契約。 | 課題解決に集中できる。ゴールが明確で費用対効果を検証しやすい。 | 費用が高額になりやすい。契約範囲外の課題には対応しにくい。 |

| 成果報酬型 | 売上向上やコスト削減など、事前に設定した目標(KPI)の達成度に応じて報酬を支払う契約。 | 企業側のリスクが低い。コンサルタントの成果へのコミットメントが高い。 | 成果の定義や測定方法が難しい。目標未達の場合でも最低保証料金が必要な場合がある。 |

顧問契約型

顧問契約は、企業の「かかりつけ医」や「社外の相談役」のような位置づけで、中長期的な視点から経営をサポートしてもらう契約形態です。通常、月1〜数回の定例ミーティングや電話・メールでの相談を通じて、経営者が抱える日々の悩みや課題に対してアドバイスを受けます。

特定のプロジェクトを立ち上げるほどではないが、「経営判断の壁打ち相手がほしい」「定期的に外部の視点からチェックしてほしい」といったニーズに適しています。特に、経営資源が限られる中小企業では、比較的安価に専門家の知見を活用できるため、広く利用されています。タナベコンサルティンググループや船井総合研究所など、中小企業向けのファームが得意とする形態です。

プロジェクト型

プロジェクト型は、「3ヶ月で新規事業の事業計画を策定する」「半年で基幹システムを導入する」といったように、明確な目的と期間、ゴールを設定して契約する形態です。コンサルティングと聞いて一般的にイメージされるのは、このプロジェクト型でしょう。

契約期間中は、コンサルタントがチームを組んでクライアント先に常駐、あるいは頻繁に訪問し、課題解決に向けて集中的にリソースを投入します。戦略系ファームや総合系ファームが手掛ける案件の多くはこの形態です。目的が明確であるため、成果が分かりやすく、費用対効果を検証しやすいのがメリットですが、その分、費用は高額になる傾向があります。

成果報酬型

成果報酬型は、コンサルティングによって得られた成果(例:コスト削減額の◯%、売上増加額の◯%)を報酬として支払う形態です。企業側にとっては、成果が出なければ報酬を支払う必要がない(あるいは最低限で済む)ため、導入リスクを低く抑えられるのが最大のメリットです。

この形態は、成果を定量的に測定しやすい領域、特に「コスト削減」系のプロジェクトで採用されることが多いです。プロレド・パートナーズなどがこのモデルで知られています。ただし、成果の定義や測定方法を事前に厳密に定めておく必要があります。また、成果が出るまでに時間がかかる戦略策定や組織改革のようなプロジェクトには適用が難しいという側面もあります。

費用相場

コンサルティングの費用は、主に「コンサルタントのランク(経験や役職)」「投入する人数」「期間」によって決まります。ファームの種類によっても単価は大きく異なります。

大手コンサルティングファームの場合

戦略系や総合系、Big4系などの大手ファームは、コンサルタントのランクに応じて単価が設定されているのが一般的です。

- アナリスト/コンサルタント: 月額 150万円〜300万円

- マネージャー: 月額 300万円〜500万円

- パートナー/プリンシパル: 月額 500万円〜1,000万円以上

例えば、マネージャー1名、コンサルタント2名の計3名のチームで3ヶ月間のプロジェクトを行う場合、単純計算で(400万円 + 200万円 × 2)× 3ヶ月 = 2,400万円 といった規模感になります。

これはあくまで目安であり、プロジェクトの難易度や内容によって変動します。大手ファームのプロジェクトは、総額で数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。

中小・独立系コンサルティングファームの場合

中小企業向けや特定の分野に特化したブティックファーム、個人のコンサルタントの場合、大手よりも費用は抑えられる傾向にあります。

- 顧問契約型: 月額 10万円〜100万円程度。訪問頻度や支援内容によって幅があります。月1回の訪問で30万円前後がひとつの目安となります。

- プロジェクト型: 大手よりは安価ですが、それでも月額 100万円〜500万円程度が相場です。プロジェクトの総額としては、数百万円から1,000万円台が中心的な価格帯となります。

- 成果報酬型: 前述の通り、削減額や増加額に対する料率で決まります。完全に成果報酬のみというケースは少なく、「着手金+成果報酬」や「最低保証料金+成果報酬」といった形が一般的です。

自社の予算規模と、解決したい課題の性質を照らし合わせ、最適なファームと契約形態を選ぶことが重要です。安さだけで選ぶのではなく、提案内容の質や実績、担当者との相性などを総合的に判断し、投資に見合う価値が得られるかどうかを見極めましょう。

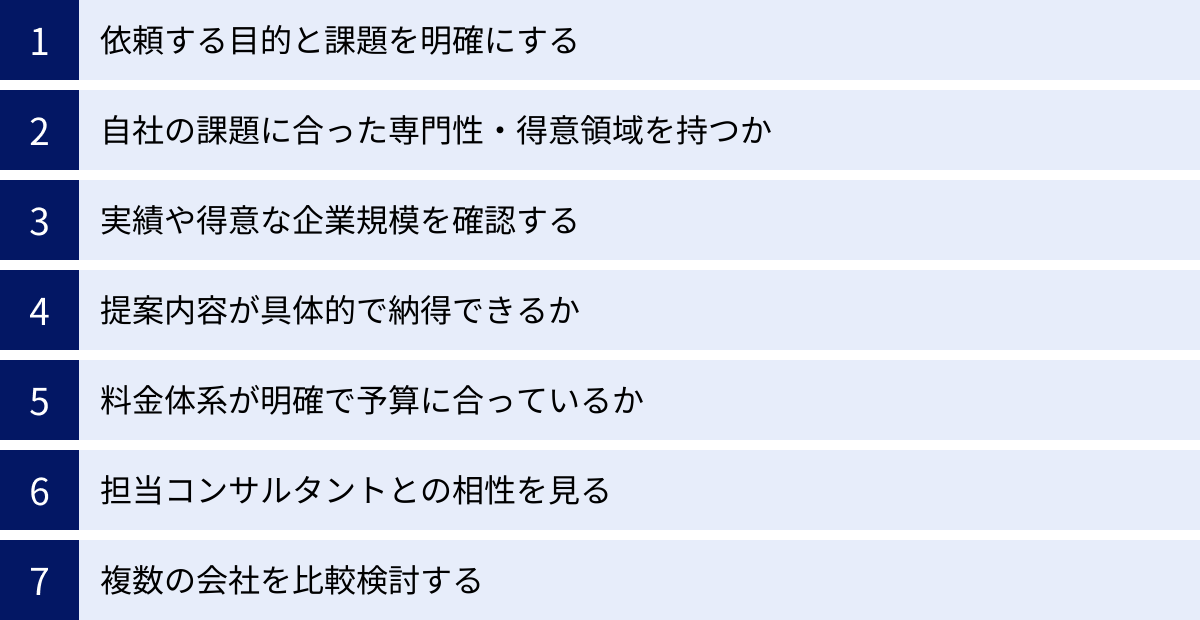

失敗しない経営コンサルティング会社の選び方7つのポイント

経営コンサルティングの導入は、成功すれば企業に大きな変革をもたらしますが、会社選びを間違えると多大なコストと時間を浪費する結果になりかねません。ここでは、自社にとって最適なパートナーを見つけるための7つの重要なポイントを解説します。

① 依頼する目的と課題を明確にする

コンサルティング会社にアプローチする前に、まず自社内で「何のためにコンサルティングを依頼するのか」という目的と、「何を解決してほしいのか」という課題を可能な限り具体的にしておくことが、成功への第一歩です。

「売上を伸ばしたい」という漠然とした要望では、コンサルタントも的確な提案ができません。「若者向けのECサイトの売上が伸び悩んでおり、新規顧客獲得のためのWebマーケティング戦略を3ヶ月で策定し、実行計画まで落とし込んでほしい」というように、「現状」「課題」「目標」「期間」などを具体的に言語化しましょう。

目的が明確であればあるほど、コンサルティング会社も自社の専門性と照らし合わせて「力になれるか、なれないか」を判断しやすくなります。また、複数の会社から提案を受ける際にも、比較の軸がブレにくくなります。この最初のステップを丁寧に行うことが、後々のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

② 自社の課題に合った専門性・得意領域を持つか

前述の通り、コンサルティング会社には「戦略系」「IT系」「人事系」など、様々な種類があります。自社が抱える課題の性質と、コンサルティング会社の専門性・得意領域が一致しているかを確認することは必須です。

例えば、DX推進が課題であればIT系や総合系のファームが候補になりますし、M&Aを検討しているならFASや戦略系が適しています。中小企業の現場改善であれば、中小企業特化型のファームが実践的なノウハウを持っているでしょう。

会社のウェブサイトで「サービス内容」や「コンサルティング領域」のページを熟読し、自社の課題と合致するかを確認します。過去のプロジェクト実績なども参考に、その会社が本当にその分野で深い知見と経験を持っているかを見極めましょう。

③ 実績や得意な企業規模を確認する

専門分野だけでなく、どのような業界や企業規模のクライアントを支援してきたかという実績も重要な判断材料です。

例えば、製造業の業務プロセス改善を依頼したいのであれば、同じ製造業での実績が豊富な会社の方が、業界特有の課題や慣習を理解しているため、話がスムーズに進みます。

また、企業規模も重要なポイントです。グローバルな大企業向けのコンサルティングと、地域の中小企業向けのコンサルティングでは、求められるアプローチが全く異なります。大企業向けの実績しかないファームに中小企業が依頼すると、現実離れした提案が出てきたり、コストが見合わなかったりする可能性があります。自社と同程度の規模の企業を支援した実績があるかを確認しましょう。

④ 提案内容が具体的で納得できるか

複数の会社と面談し、提案書(プロポーザル)を提出してもらったら、その内容を慎重に比較検討します。ここで見るべきは、提案がどれだけ自社の状況を理解した上で、具体的かつ実行可能なものになっているかです。

抽象的な一般論や、どこかの会社の成功事例をそのまま当てはめたような提案ではなく、「貴社の場合は、このデータからこういう課題が考えられるため、このようなアプローチで解決します」といった、個別具体的な分析と解決策が示されているかを確認しましょう。

また、プロジェクトの進め方、成果物のイメージ、課題解決のロジック、成果をどのように測定するのか(KPI)などが明確に記載されているかも重要です。内容に疑問があれば、遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

⑤ 料金体系が明確で予算に合っているか

コンサルティング費用は高額になるため、料金体系の透明性は非常に重要です。見積書を受け取ったら、総額だけでなく、その内訳(コンサルタントの人件費、経費、諸費用など)が明記されているかを確認しましょう。

「コンサルティング一式」といった曖昧な見積もりではなく、「マネージャー1名×○ヶ月、コンサルタント2名×○ヶ月」のように、算出根拠がクリアになっている方が信頼できます。また、契約期間が延長した場合や、追加の作業が発生した場合の費用についても、事前に確認しておくことがトラブル防止に繋がります。もちろん、提示された費用が自社の予算に見合っているかも重要な判断基準です。

⑥ 担当コンサルタントとの相性を見る

最終的にプロジェクトを動かすのは「人」です。どんなに会社の評判が良くても、実際に担当するコンサルタントとの相性が悪ければ、プロジェクトはうまくいきません。

提案段階での面談などを通じて、担当予定のコンサルタントと直接話す機会を持ちましょう。その際にチェックすべきは、スキルや経歴だけではありません。

- コミュニケーションは円滑か?: こちらの話を真摯に聞き、専門用語を分かりやすく説明してくれるか。

- 信頼できるか?: 誠実な人柄で、安心して内部情報を開示できるか。

- 熱意はあるか?: 自社の課題解決に対して、当事者意識を持って情熱を注いでくれそうか。

経営者や社員と良好な関係を築き、同じ目標に向かって一緒に汗を流してくれるパートナーとなれるか、という視点で見極めることが大切です。

⑦ 複数の会社を比較検討する

最後に、最も基本的ながら重要なのが、最初から1社に絞らず、必ず複数の会社(できれば3社以上)を比較検討することです。これを「相見積もり」や「コンペ」と呼びます。

複数の会社から提案を受けることで、以下のようなメリットがあります。

- 提案内容の客観的な比較: 各社の強みやアプローチの違いが明確になり、自社に最適な提案を選べる。

- 費用の妥当性の判断: 複数の見積もりを比較することで、相場感が分かり、不当に高い費用を払うリスクを避けられる。

- 課題の多角的な発見: それぞれの会社が異なる視点から課題を指摘してくれるため、自社では気づかなかった新たな問題点が見つかることもある。

手間はかかりますが、このプロセスを惜しまないことが、コンサルティング導入の成功確率を大きく高めます。

【ジャンル別】経営コンサルティング会社おすすめ20選

ここでは、国内外の主要な経営コンサルティング会社を「総合系」「戦略系」「中小企業向け」「特化型」のジャンルに分けて20社ご紹介します。各社の特徴や得意領域を参考に、自社に合ったパートナー探しのヒントにしてください。

※掲載されている情報は、各社の公式サイトに基づいた客観的な情報であり、特定の優劣を示すものではありません。

① 【総合系】アクセンチュア株式会社

- 特徴: 世界最大級の総合コンサルティングファーム。「ストラテジー & コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域で、戦略から実行まで一気通貫のサービスを提供。特にデジタル、クラウド、セキュリティ領域での強みに定評があります。

- 得意領域・サービス: 経営戦略、DX支援、マーケティング、ITコンサルティング、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)など、企業のあらゆる課題に対応。

- 参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

② 【総合系】デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

- 特徴: 世界4大会計事務所(Big4)の一角であるデロイト トウシュ トーマツのメンバーファーム。会計事務所系の強みを活かしつつ、戦略、M&A、人事、テクノロジーなど幅広い領域をカバー。官公庁向けのコンサルティングにも強みを持っています。

- 得意領域・サービス: 経営戦略、M&Aアドバイザリー(FAS)、リスク管理、サイバーセキュリティ、サプライチェーン改革、人事・組織改革など。

- 参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社公式サイト

③ 【総合系】PwCコンサルティング合同会社

- 特徴: こちらもBig4の一角、PwCのメンバーファーム。「Strategy&」という戦略コンサルティングチームを擁し、戦略策定から実行支援までをシームレスに提供する「Strategy-to-Execution」を掲げています。

- 得意領域・サービス: 経営戦略(Strategy&)、M&A、事業再生、DX支援、顧客体験(CX)向上、サステナビリティ経営支援など。

- 参照:PwCコンサルティング合同会社公式サイト

④ 【総合系】EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

- 特徴: Big4の一角であるEYのメンバーファーム。企業の長期的価値(Long-term value)の創造を重視し、経営課題を「事業戦略」「業務改革」「人・組織」の3つの側面から統合的に支援することを特徴としています。

- 得意領域・サービス: 成長戦略、M&A・トランザクション支援、サプライチェーン&オペレーション改革、テクノロジーコンサルティング、人事・組織変革など。

- 参照:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社公式サイト

⑤ 【戦略系】マッキンゼー・アンド・カンパニー

- 特徴: 世界で最も著名な戦略コンサルティングファームの一つ。「事実に基づき」「構造化して」「仮説を立てて検証する」という徹底した問題解決アプローチで知られ、世界中のトップ企業の経営課題を解決しています。

- 得意領域・サービス: 全社戦略、事業ポートフォリオ戦略、マーケティング&セールス、組織改革、デジタル戦略など、経営の最上流に関わるテーマ全般。

- 参照:マッキンゼー・アンド・カンパニー公式サイト

⑥ 【戦略系】ボストン コンサルティング グループ

- 特徴: マッキンゼーと並び称される世界トップクラスの戦略ファーム。事業ポートフォリオを分析する「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」など、数々の経営理論を提唱。近年はDXやサステナビリティ領域にも注力しています。

- 得意領域・サービス: 成長戦略、新規事業立案、コスト削減、プライシング戦略、DX推進、コーポレートファイナンスなど。

- 参照:ボストン コンサルティング グループ公式サイト

⑦ 【戦略系】株式会社経営共創基盤(IGPI)

- 特徴: 日本発の独立系経営コンサルティングファーム。戦略策定や実行支援に留まらず、必要に応じてクライアント企業への出資や役員派遣なども行う「ハンズオン型」の支援スタイルが特徴です。

- 得意領域・サービス: 事業戦略、M&Aアドバイザリー、事業再生、新規事業創造、リーダー育成など。

- 参照:株式会社経営共創基盤(IGPI)公式サイト

⑧ 【戦略系】A.T. カーニー株式会社

- 特徴: 世界的に展開する戦略コンサルティングファーム。特に、製造業や消費財、通信業界などにおけるサプライチェーンやコスト削減などのオペレーション改善(業務改革)に強みを持ちます。

- 得意領域・サービス: 戦略策定、M&A、オペレーション改革、調達改革、デジタル・アナリティクス活用支援など。

- 参照:A.T. カーニー株式会社公式サイト

⑨ 【中小企業向け】株式会社船井総合研究所

- 特徴: 中小企業向けの経営コンサルティングの草分け的存在。「月次支援」という顧問契約型のサービスを主軸に、現場に即した実践的な業績向上コンサルティングを提供。住宅・不動産、医療、士業など特定の業界に特化したコンサルティングも展開。

- 得意領域・サービス: 業績向上支援、マーケティング戦略、DX推進、人財開発、事業承継支援など。

- 参照:株式会社船井総合研究所公式サイト

⑩ 【中小企業向け】株式会社タナベコンサルティンググループ

- 特徴: 創業60年以上の歴史を持つ、日本の中小企業向けコンサルティングのパイオニア。「ファーストコールカンパニー 100年先も一番に選ばれる会社」の創造を掲げ、経営戦略からブランド構築、DXまで幅広く支援。

- 得意領域・サービス: 経営戦略策定(中期経営計画)、ブランディング、セールス&マーケティング、HR(人事)、M&A、DXコンサルティングなど。

- 参照:株式会社タナベコンサルティンググループ公式サイト

⑪ 【中小企業向け】株式会社武蔵野

- 特徴: 「経営計画書」と「環境整備」を二本柱とした独自の経営ノウハウを提供。自らがそのノウハウを実践し、高い成果を上げていることが最大の説得力となっています。経営の仕組み化に強みがあります。

- 得意領域・サービス: 経営計画書の作成・運用支援、環境整備(整理・整頓・清潔・清掃・躾)の導入支援、各種経営勉強会、社長向けセミナーなど。

- 参照:株式会社武蔵野公式サイト

⑫ 【中小企業向け】株式会社識学

- 特徴: 「識学」という独自の組織運営理論に基づいたコンサルティングを提供。組織内の誤解や錯覚(=ムダ)をなくし、生産性を向上させることを目的としています。急成長中のベンチャー企業などに多く導入されています。

- 得意領域・サービス: 識学理論に基づく組織コンサルティング、マネジメント研修、評価制度構築支援など。

- 参照:株式会社識学公式サイト

⑬ 【中小企業向け】株式会社プロレド・パートナーズ

- 特徴: 完全成果報酬型でコストマネジメント(コスト削減)コンサルティングを提供するユニークなファーム。企業の販管費や原価など、あらゆるコスト項目を対象に、専門的な知見で削減を実現します。

- 得意領域・サービス: コストマネジメント(賃料、光熱費、通信費、保険料、物流費など)、BPR支援、不動産コンサルティングなど。

- 参照:株式会社プロレド・パートナーズ公式サイト

⑭ 【中小企業向け】リブ・コンサルティング株式会社

- 特徴: 住宅・不動産、自動車、IT、ヘルスケアなど、特定の業界に特化したコンサルティングを展開。特に「セールス&マーケティング」領域に強みを持ち、企業の売上向上に直結する支援を得意としています。

- 得意領域・サービス: 経営戦略、マーケティング・営業力強化、組織開発、DX推進など。

- 参照:リブ・コンサルティング株式会社公式サイト

⑮ 【中小企業向け】株式会社NIコンサルティング

- 特徴: 経営コンサルティングのノウハウを凝縮したITツール(可視化経営システム)を自社開発・提供。「コンサルティング・パッケージ」として、経営指導とIT導入をセットで提供することで、経営改善の定着を図ります。

- 得意領域・サービス: 経営戦略・管理会計コンサルティング、営業力強化支援、SFA/CRM導入支援、グループウェア導入支援など。

- 参照:株式会社NIコンサルティング公式サイト

⑯ 【中小企業向け】株式会社イスパイア

- 特徴: 中堅・中小企業を対象に、事業戦略、マーケティング、組織・人事といった幅広い領域を支援。特に新規事業開発や海外進出支援に強みを持ち、クライアントと一体となったハンズオンでの実行支援を重視しています。

- 得意領域・サービス: 新規事業開発支援、海外進出支援、マーケティング戦略、組織・人事コンサルティングなど。

- 参照:株式会社イスパイア公式サイト

⑰ 【組織人事特化】株式会社リンクアンドモチベーション

- 特徴: 「モチベーション」を切り口に組織変革を支援する、組織人事領域のリーディングカンパニー。独自の組織診断ツール「モチベーションクラウド」を用いて組織状態を可視化し、具体的な改善策を提案・実行します。

- 得意領域・サービス: 組織診断、人事制度設計、人材育成・研修、採用コンサルティングなど。

- 参照:株式会社リンクアンドモチベーション公式サイト

⑱ 【IT/DX特化】株式会社ベイカレント・コンサルティング

- 特徴: 日本発の独立系コンサルティングファーム。戦略からITまで幅広い領域をカバーしますが、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)支援に強みを持ちます。ワンプール制で多様な案件を経験したコンサルタントが強みです。

- 得意領域・サービス: 全社戦略、DX戦略、IT・業務改革、PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)支援など。

- 参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング公式サイト

⑲ 【事業再生/M&A特化】株式会社山田コンサルティンググループ

- 特徴: 会計事務所を母体とし、事業再生コンサルティングで高い実績を誇ります。そのノウハウを活かし、M&Aアドバイザリーや事業承継、海外進出支援などにもサービスを拡大しています。

- 得意領域・サービス: 事業再生、M&Aアドバイザリー、事業承継、不動産コンサルティング、海外事業支援など。

- 参照:株式会社山田コンサルティンググループ公式サイト

⑳ 【IT/DX特化】アビームコンサルティング株式会社

- 特徴: NECグループの総合コンサルティングファーム。日本発、アジア発のグローバルファームとして、アジア地域に強固なネットワークを持ちます。特にERP導入をはじめとするIT関連のコンサルティングで高い実績を誇ります。

- 得意領域・サービス: DX支援、基幹システム(SAP等)導入支援、サプライチェーン改革、業務プロセス改革、リスク管理など。

- 参照:アビームコンサルティング株式会社公式サイト

大手と中小のコンサルティング会社の違い

経営コンサルティング会社を選ぶ際、「大手ファームと中小ファーム、どちらが自社に合っているのか」という点は多くの経営者が悩むポイントです。両者にはそれぞれ異なる強みと特徴があり、どちらが良い・悪いということではありません。自社の規模、課題、予算などを踏まえて、最適なパートナーを選ぶことが重要です。

| 比較項目 | 大手コンサルティングファーム | 中小・独立系コンサルティングファーム |

|---|---|---|

| サービス範囲 | 戦略から実行まで、幅広い領域を網羅。ワンストップで対応可能。 | 特定の業界や業務領域(例:コスト削減、Webマーケ)に特化していることが多い。 |

| 専門性 | グローバルな知見や最新のテクノロジーに関する情報が豊富。多様な専門家が在籍。 | 特定分野における深い専門知識と実践的なノウハウ。現場レベルでの知見が豊富。 |

| 料金体系 | 高価格帯(月額数百万~数千万円)。プロジェクト型の契約が中心。 | 比較的手頃(月額数十万~数百万円)。顧問契約など柔軟なプランも多い。 |

| 主なクライアント | 大企業、グローバル企業、政府機関が中心。 | 中小企業、ベンチャー企業、中堅企業が中心。 |

| 柔軟性とスピード | 組織が大きく、手続きや承認に時間がかかる場合がある。 | 小回りが利き、経営者の要望に迅速かつ柔軟に対応しやすい。 |

| 支援スタイル | フレームワークを用いた論理的・体系的なアプローチ。レポート作成が中心の場合も。 | 経営者に寄り添い、現場に入り込むハンズオン(伴走型)の支援スタイルが多い。 |

サービス範囲と専門性

大手コンサルティングファーム(総合系など)の最大の強みは、そのサービス範囲の広さです。戦略立案から、業務改革、ITシステム導入、人事制度設計、M&A、さらにはアウトソーシングまで、企業が抱えるあらゆる課題に対してワンストップで対応できる体制が整っています。世界中に拠点を持つファームも多く、グローバルな市場動向や海外の先進事例といった知見も豊富です。DXやAI、サステナビリティといった最新テーマに関する専門家も多数擁しており、大規模で複雑な変革プロジェクトを遂行する能力に長けています。

一方、中小・独立系のコンサルティングファームは、特定の業界(例:飲食業界、建設業界)や特定の機能(例:営業力強化、コスト削減)に専門性を特化させている場合が多く見られます。その分野においては、大手ファームにも引けを取らない、あるいはそれ以上に深く、実践的なノウハウを蓄積しています。「広く浅く」ではなく「狭く深く」が中小ファームの強みと言えるでしょう。中小企業の経営実態を熟知しており、大企業向けの理論をそのまま持ち込むのではなく、現場で使える具体的な手法を提供することに長けています。

料金体系

料金は両者の最も大きな違いの一つです。大手ファームのコンサルティング費用は高額です。世界中から優秀な人材を集め、ブランドを維持し、グローバルなナレッジ基盤を整備するためのコストが価格に反映されています。プロジェクト単位での契約が基本で、総額は数千万円から億単位になることも珍しくありません。体力のある大企業でなければ、依頼は難しいのが実情です。

対照的に、中小ファームの料金は比較的手頃な価格設定になっています。特に、月額数十万円からの顧問契約を提供しているファームも多く、中小企業でも利用しやすい料金体系となっています。コストを抑えながらも、継続的に外部の専門家からアドバイスを受けたいというニーズに応えています。また、成果報酬型の料金プランを用意しているファームもあり、企業側の導入リスクを低減する工夫が見られます。

柔軟性と対応スピード

組織の規模は、対応の柔軟性やスピードにも影響します。大手ファームは組織が大きく、階層も多いため、契約内容の変更や意思決定に時間がかかる場合があります。また、プロジェクトの進め方も、グローバルで標準化された方法論(メソドロジー)に沿って進められることが多く、良くも悪くも型にはまったアプローチになりがちです。

これに対し、中小ファームは組織がフラットで小回りが利くため、クライアントの要望に対して迅速かつ柔軟に対応しやすいというメリットがあります。経営者とコンサルタントの距離が近く、状況の変化に応じて臨機応変に支援内容を調整することも可能です。「レポートを納品して終わり」ではなく、社長の隣に座って一緒に悩み、現場の社員と一緒になって汗をかく、といった「伴走型」の支援スタイルは、中小ファームならではの強みです。

【どちらを選ぶべきか?】

- 大手ファームが向いている企業: グローバル展開や全社的な大規模DXなど、複雑で大規模な変革プロジェクトを計画している大企業。多岐にわたる課題をワンストップで解決したい企業。

- 中小ファームが向いている企業: 予算が限られている中小・中堅企業。特定の課題(例:営業、人事、コスト)に集中的に取り組みたい企業。経営者に寄り添った、長期的で実践的な支援を求める企業。

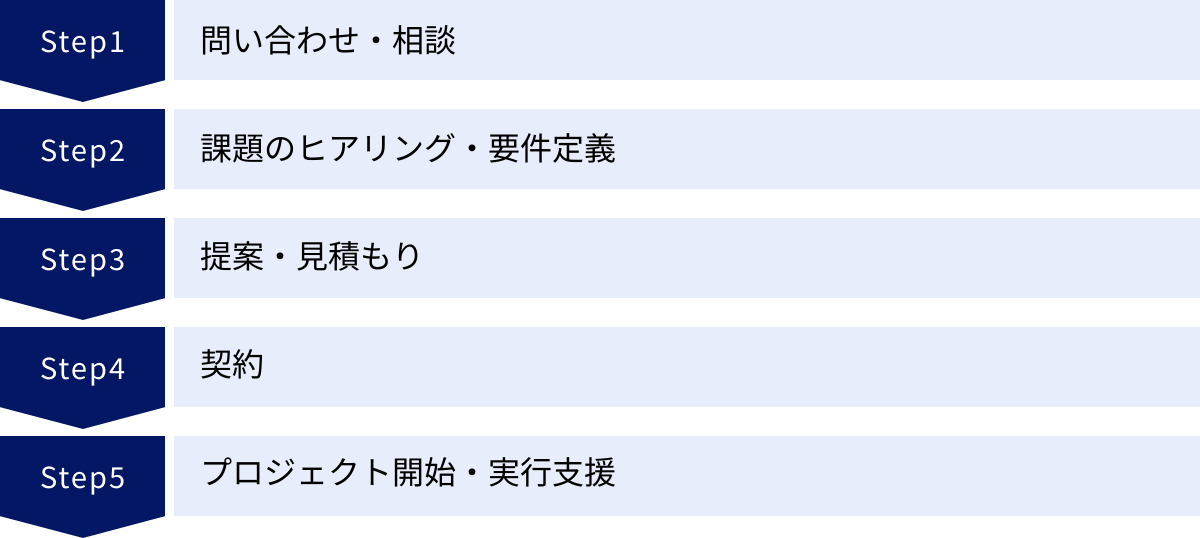

経営コンサルティングを依頼する際の流れ

実際に経営コンサルティング会社に依頼する場合、どのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからプロジェクト開始までの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。この流れを理解しておくことで、スムーズな準備が可能になります。

STEP1:問い合わせ・相談

まずは、自社の課題解決に繋がる可能性のあるコンサルティング会社をいくつかリストアップし、ウェブサイトの問い合わせフォームや電話でコンタクトを取ります。この段階では、「どのような課題を抱えているのか」「どのような支援を期待しているのか」を簡潔に伝えられるように準備しておくと良いでしょう。

多くのコンサルティング会社は、この初期相談を無料で受け付けています。この最初の接点で、会社の雰囲気や担当者の対応など、第一印象を確認することもできます。

STEP2:課題のヒアリング・要件定義

問い合わせ後、コンサルティング会社の担当者(営業担当やコンサルタント)との面談が設定されます。この面談は、コンサルティング会社がクライアントの課題を深く理解し、適切な提案を行うための非常に重要なプロセスです。

企業側は、事前に整理しておいた課題や目的、背景、予算感などをできるだけ具体的に、そして正直に伝えます。 隠し事をせず、自社の弱みや困っていることを率直に話すことで、より本質的な課題解決に繋がります。コンサルタント側からは、事業内容、組織体制、財務状況、過去の取り組みなどについて、多角的な質問がされます。このヒアリングを通じて、依頼すべき業務の範囲(スコープ)やゴール設定をすり合わせていきます。

STEP3:提案・見積もり

ヒアリング内容に基づき、コンサルティング会社は後日、提案書(プロポーザル)と見積書を提出します。

提案書には、通常、以下の内容が盛り込まれています。

- 現状認識と課題の定義: ヒアリングから見えた、コンサルタントの視点での課題分析。

- プロジェクトの目的とゴール: このプロジェクトで何を達成するのか。

- 具体的なアプローチと作業内容: どのような手法で、どのような作業を行うのか。

- 体制とスケジュール: 誰が担当し、どのようなスケジュールで進めるのか。

- 成果物(アウトプット): 最終的にどのような形で成果を納品するのか(例:報告書、事業計画書など)。

この提案内容を「失敗しない選び方」で解説したポイントに沿って慎重に吟味します。複数の会社から提案を受け、内容、費用、担当者などを比較検討しましょう。

STEP4:契約

提案内容と見積もりに合意できたら、正式に契約を締結します。契約書には、業務の範囲、契約期間、報酬額と支払条件、成果物の定義、報告義務、そして秘密保持義務など、重要な項目が明記されます。

後々のトラブルを避けるためにも、契約書の内容は隅々まで確認し、不明な点や曖昧な点があれば、必ず契約前に解消しておきましょう。特に、業務範囲や追加費用が発生する条件については、双方の認識を明確に一致させておくことが重要です。

STEP5:プロジェクト開始・実行支援

契約締結後、いよいよプロジェクトがスタートします。通常は、クライアント企業の関係者とコンサルティングチームが一堂に会する「キックオフミーティング」から始まります。ここで、プロジェクトの目的、ゴール、各メンバーの役割、全体のスケジュールなどを改めて共有し、目線を合わせます。

プロジェクト期間中は、定期的な進捗報告会(定例ミーティング)が設けられ、進捗状況の確認、課題の共有、今後のアクションについての議論が行われます。クライアント企業は、単にコンサルタントに任せきりにするのではなく、主体的にプロジェクトに関与し、必要な情報提供や意思決定を迅速に行うことが、プロジェクトを成功に導く上で不可欠です。コンサルタントと二人三脚で、課題解決に向けて取り組んでいきましょう。

まとめ

本記事では、経営コンサルティングの基礎知識から、コンサルティング会社の種類と特徴、依頼できる業務内容、メリット・デメリット、費用相場、そして失敗しない会社の選び方まで、幅広く解説してきました。

現代の不確実で変化の激しい経営環境において、企業が直面する課題はますます複雑化・高度化しています。社内のリソースや知見だけでは対応が難しい場面も増えており、そのような状況で経営コンサルティングは、企業の成長と変革を加速させるための非常に強力な選択肢となり得ます。

重要なポイントを改めて整理します。

- コンサルティングの価値: 社内にはない「専門性」、しがらみのない「客観性」、課題解決に集中できる「リソース」を提供し、企業の意思決定と実行のスピードを高めます。

- 多様なファーム: 「戦略系」「総合系」「IT系」「中小企業特化型」など、様々な専門性を持つファームが存在します。自社の課題に合ったタイプの会社を選ぶことが第一歩です。

- 成功の鍵は「準備」と「選択」: コンサルティングを成功させるには、①自社の課題と目的を明確にし、②それに合った専門性と実績を持つ会社を、③複数の候補から比較検討して慎重に選ぶことが不可欠です。

- 「パートナー」としての関係性: コンサルティング会社を単なる「外注先」として捉えるのではなく、共に未来を創る「パートナー」として迎え入れ、主体的に協働する姿勢が、成果を最大化します。

経営コンサルティングの導入は、決して安価な投資ではありません。しかし、自社に最適なパートナーを見つけ、その知見を最大限に活用することができれば、投資を何倍にも上回る価値を生み出すポテンシャルを秘めています。

この記事が、経営課題に悩む経営者や担当者の皆様にとって、次の一手を考える上での羅針盤となれば幸いです。まずは自社の現状を見つめ直し、課題を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。