企業の成長ステージにおいて、売上停滞、組織の硬直化、新規事業の失敗、後継者問題など、自社だけでは解決が難しい複雑な経営課題に直面することは少なくありません。このような状況を打開するための強力な一手として「経営コンサルティング」の活用が挙げられます。外部の専門家の客観的な視点と豊富な知見を取り入れることで、課題解決のスピードを上げ、企業の持続的成長を後押しできます。

しかし、経営コンサルティングの導入を検討する際に、多くの経営者が最も気になるのが「料金」ではないでしょうか。「一体いくらかかるのか見当もつかない」「高額なイメージがあるが、それに見合う効果は得られるのか」といった不安や疑問は尽きません。

経営コンサルティングの料金は、依頼内容や契約形態、コンサルティング会社の規模によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言い切ることは困難です。しかし、その料金体系や相場、費用が決まる仕組みを正しく理解することで、自社の課題や予算に合った適切なコンサルティングサービスを選択できるようになります。

本記事では、経営コンサルティングの料金相場について、契約形態別・会社規模別に徹底解説します。さらに、料金の内訳や高額になる理由、費用を抑えるための具体的なポイント、そして中小企業におすすめのコンサルティング会社まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、経営コンサルティングの費用に関する漠然とした不安が解消され、自社の未来を切り拓くための「賢い投資」としてコンサルティングを最大限に活用するための知識が身につくでしょう。

目次

経営コンサルティングとは

経営コンサルティングとは、企業の経営層が抱えるさまざまな課題に対し、専門的な知識やスキル、客観的な視点から解決策を提示し、その実行を支援するプロフェッショナルサービスです。企業の持続的な成長と企業価値の向上を目的とし、経営の根幹に関わる重要な意思決定をサポートします。

現代のビジネス環境は、グローバル化、デジタル技術の急速な進展、消費者ニーズの多様化、サステナビリティへの要求など、かつてないほど複雑で変化の激しい時代にあります。このような環境下では、過去の成功体験や自社内の知識だけでは対応しきれない問題が次々と発生します。経営コンサルタントは、こうした経営環境の変化を的確に捉え、クライアント企業が直面する課題の本質を突き止め、最適な針路を示す羅針盤のような役割を担います。

しばしば、経営コンサルタントは「企業の医者」に例えられます。まず、問診(ヒアリング)や精密検査(データ分析、市場調査)を通じて、企業の現状を徹底的に診断し、問題の根本原因を特定します。次に、診断結果に基づき、処方箋(経営戦略、業務改善策など)を作成します。そして、処方箋を渡して終わりではなく、クライアント企業がその施策を実行し、健康な状態(=目標達成、業績向上)を取り戻すまで、リハビリのパートナーのように伴走支援を行うこともあります。

経営コンサルティングが提供する価値は、単なるアドバイスに留まりません。その本質は、以下の3つの要素に集約されます。

- 専門性 (Expertise): 経営戦略、財務、マーケティング、人事、ITなど、特定の分野における深い専門知識と、多様な業界・企業での課題解決を通じて蓄積された豊富な経験・ノウハウを提供します。自社に不足している専門知識を迅速に補い、高度な意思決定を可能にします。

- 客観性 (Objectivity): 企業の内部にいると、どうしても既存の慣習や人間関係、部門間の対立といった「しがらみ」にとらわれがちです。経営コンサルタントは、第三者としての客観的かつ中立的な立場から、忖度なく事実に基づいた分析と提言を行います。これにより、社内では見過ごされがちな問題点や、タブー視されている課題にも光を当てることができます。

- 実行力 (Execution): 戦略を立てるだけでなく、その戦略が現場で着実に実行され、具体的な成果に結びつくまでを支援します。プロジェクトマネジメントの手法を駆使して進捗を管理し、関係各所との調整役を担い、実行段階で生じる新たな課題にも柔軟に対応します。

ただし、経営コンサルティングは「魔法の杖」ではありません。「コンサルタントに任せれば全て上手くいく」という丸投げの姿勢では、期待した成果は得られないでしょう。コンサルタントの提案を自社のものとして咀嚼し、主体的に変革に取り組むクライアント側の強い意志と協力体制があってこそ、コンサルティングの効果は最大化されます。

結論として、経営コンサルティングとは、外部の高度な専門性と客観性を活用して、自社だけでは乗り越えられない経営課題を解決し、変革を加速させるための戦略的な経営手法であると言えます。不確実性の高い時代を勝ち抜くための、強力なパートナーとなり得る存在です。

経営コンサルタントに依頼できること

経営コンサルタントに依頼できる業務内容は非常に多岐にわたりますが、大きく分けると「経営戦略の策定」「新規事業の立ち上げ」「M&A・事業再生」「人事・組織改革」「DX推進」といったテーマが挙げられます。ここでは、それぞれのテーマで具体的にどのような支援を受けられるのかを解説します。

経営戦略の策定

経営戦略の策定は、経営コンサルティングの中核をなす業務の一つです。これは、企業が将来にわたって持続的に成長し、競争優位性を確立するための全体的な方針や計画を立案するプロセスを指します。自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を、どの事業領域に、どのように配分すれば最も効果的かを明確にします。

具体的には、以下のような支援が受けられます。

- 現状分析: 内部環境(自社の強み・弱み)と外部環境(市場、競合、顧客)を、フレームワーク(例:SWOT分析、3C分析、PEST分析)を用いて客観的に分析し、企業の現在地を正確に把握します。

- ビジョン・ミッションの再定義: 企業の存在意義や目指すべき将来像を言語化し、全社員が共有できる明確な目標を設定します。

- 全社戦略・事業戦略の立案: 「どの市場で戦うか(事業ポートフォリオ)」、「どのように戦うか(競争戦略)」を具体的に策定します。例えば、既存事業のシェア拡大、新規市場への進出、多角化、グローバル展開など、企業の状況に応じた最適な戦略を設計します。

- 中期経営計画の策定: 策定した戦略を、3〜5年程度の具体的な数値目標(売上、利益、KPIなど)とアクションプランに落とし込み、実行可能な計画書を作成します。

例えば、「主力事業の市場が成熟し、成長が頭打ちになっている」という課題を抱える製造業のケースを考えてみましょう。コンサルタントは、市場全体の動向や競合他社の戦略を徹底的に分析し、自社の技術力やブランド力を再評価します。その上で、「高付加価値製品へのシフト」「海外のニッチ市場への展開」「既存技術を応用したアフターサービス事業の強化」といった複数の戦略オプションを提示し、それぞれのメリット・デメリット、リスクを評価。最終的に、経営陣が最も確度の高い戦略を選択し、具体的な実行計画を策定するまでをサポートします。

新規事業の立ち上げ

既存事業の成長に限界が見え始めた企業にとって、新規事業の立ち上げは新たな成長エンジンを創出するための重要な取り組みです。しかし、新規事業は不確実性が高く、成功確率は決して高くありません。経営コンサルタントは、アイデア創出から事業化、そして軌道に乗せるまでの一連のプロセスを体系的なアプローチで支援し、成功の確度を高めます。

主な支援内容は以下の通りです。

- アイデア創出・市場機会の特定: 顧客の潜在的なニーズや、既存の技術シーズを起点とした新しいビジネスチャンスを発見します。市場規模や成長性を調査し、参入すべき有望な領域を見極めます。

- ビジネスモデルの構築: 「誰に」「何を」「どのように」提供して収益を上げるのか、という事業の骨格を設計します。顧客価値の定義、収益モデルの策定、必要な経営資源の洗い出しなどを行います。

- 事業計画(ビジネスプラン)の策定: ターゲット市場、提供価値、販売戦略、収益予測、資金計画などを盛り込んだ詳細な事業計画書を作成します。これは、社内での承認を得たり、外部から資金調達を行ったりする際の重要な資料となります。

- 実行支援(ハンズオン支援): 計画を絵に描いた餅で終わらせないために、プロジェクトマネジメント、アライアンス先の開拓、テストマーケティングの実施など、事業の立ち上げ実務をクライアントと一体となって推進します。

例えば、あるIT企業が「自社の画像認識技術を、医療分野に応用して新規事業を立ち上げたい」と考えたとします。コンサルタントは、まず医療現場のニーズを徹底的に調査し、医師や技師が抱える課題を特定します。その上で、技術的な実現可能性や法規制などを考慮しながら、具体的なサービス内容(例:AIによる診断支援システム)を設計。競合となるサービスを分析し、価格設定や販売チャネルを検討します。そして、説得力のある事業計画を策定し、経営会議での承認獲得をサポートします。

M&A・事業再生

M&A(企業の合併・買収)や事業再生は、企業の非連続的な成長や経営危機からの脱却を実現するためのダイナミックな経営手法です。これらは高度な専門知識と経験を要するため、経営コンサルタントの活用が特に有効な領域です。

M&A支援:

M&Aは、事業規模の拡大、新規市場への参入、技術や人材の獲得などを短期間で実現する強力な手段です。コンサルタントは、M&A戦略の立案から、相手企業の選定、買収後の統合プロセス(PMI)までを一貫して支援します。

- M&A戦略策定: なぜM&Aを行うのか、どのような企業を買収対象とすべきかの基準を明確にします。

- ディール実行支援: 候補企業のリストアップ、企業価値評価(バリュエーション)、デューデリジェンス(買収対象企業の調査)のサポート、交渉支援などを行います。

- PMI (Post Merger Integration): M&Aの成否を分ける最も重要なフェーズです。買収後の経営戦略、組織、業務プロセス、企業文化などを円滑に統合し、M&Aによって期待されたシナジー効果を最大化するための計画策定と実行を支援します。

事業再生支援:

業績不振や資金繰りの悪化といった経営危機に陥った企業に対し、事業の立て直しと再生を支援します。

- 現状把握・再生計画策定: 財務状況や事業内容を徹底的に調査(デューデリジェンス)し、窮境の原因を特定します。その上で、不採算事業からの撤退、コスト削減、資産売却、金融機関との交渉などを盛り込んだ実現可能な再生計画を策定します。

- 実行支援: 策定した再生計画が着実に実行されるよう、進捗管理や現場への落とし込みをサポートします。時には、コンサルタントが暫定的に経営幹部(CRO:Chief Restructuring Officer)として経営に参画することもあります。

人事・組織改革

「事業は人なり」という言葉があるように、企業の競争力の源泉は人材と組織にあります。経営戦略を実現するためには、それを支える人事制度や組織構造が不可欠です。経営コンサルタントは、企業のビジョンや戦略と連動した、実効性の高い人事・組織の仕組みづくりを支援します。

主な支援領域は以下の通りです。

- 人事制度改革: 企業の目指す方向性に合致した人材を育成・確保・評価するための仕組みを設計します。具体的には、等級制度、評価制度、報酬制度の見直しや再構築を行います。

- 組織設計・組織改革: 事業戦略の実行に最適な組織構造(事業部制、マトリクス組織など)を設計します。また、意思決定プロセスの迅速化、部門間の連携強化、風通しの良い組織風土の醸成などを支援します。

- 人材育成・タレントマネジメント: 次世代の経営を担うリーダーの育成計画や、社員一人ひとりのスキルアップを促す研修プログラムの設計・導入を支援します。

- チェンジマネジメント: 組織改革や新制度の導入に伴う社員の抵抗や混乱を最小限に抑え、円滑な変革を実現するためのコミュニケーションプランの策定や実行をサポートします。

例えば、急成長を遂げたベンチャー企業が、「創業期の自由な文化が薄れ、部門間の壁ができてしまった」という課題を抱えている場合。コンサルタントは、全社サーベイやインタビューを通じて組織の現状を可視化し、問題の根本原因を分析します。その上で、会社のビジョンを再共有するワークショップの開催、部門横断プロジェクトの推進、成果だけでなく挑戦を評価する新人事制度の導入などを提案・実行支援し、一体感のある強い組織への変革を促します。

DX推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるITツールの導入に留まらず、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織、企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立する取り組みです。多くの企業がDXの重要性を認識しつつも、「何から手をつければいいか分からない」という悩みを抱えています。

経営コンサルタントは、技術と経営の両面からDX推進をサポートします。

- DX戦略の策定: 企業の経営課題や事業戦略に基づき、「何のためにDXを行うのか」「どのような姿を目指すのか」というDXの全体像とロードマップを描きます。

- 業務プロセスの改革(BPR): AI、RPA、IoTといったデジタル技術を活用して、既存の業務プロセスを抜本的に見直し、生産性向上やコスト削減を実現します。

- 新規デジタルビジネスの創出: デジタル技術を核とした新たなサービスやビジネスモデルの企画・開発を支援します。

- データ活用基盤の構築: 社内に散在するデータを収集・統合・分析し、データに基づいた意思決定(データドリブン経営)を可能にするための基盤づくりをサポートします。

- DX推進組織の構築・人材育成: DXを全社的に推進するための専門組織の立ち上げや、社員のデジタルリテラシー向上のための研修などを支援します。

例えば、多くの手作業や紙の書類に依存している建設業界の企業がDXを推進するケース。コンサルタントは、まず現場の業務フローを詳細に分析し、デジタル化による改善効果が大きい領域(例:図面管理、工程管理、日報作成)を特定します。そして、複数のITツールを比較検討し、その企業に最適なシステムの選定・導入を支援。導入後も、現場の従業員がスムーズにツールを使いこなせるように、研修やマニュアル作成、定着化のフォローまでを行います。これにより、生産性の向上だけでなく、若手人材にとって魅力的な職場環境の実現にも繋がります。

経営コンサルティングの料金相場

経営コンサルティングの料金は、依頼する企業の課題、プロジェクトの規模や期間、コンサルティング会社の専門性など、様々な要因によって決まります。ここでは、最も気になる料金相場を「契約形態別」と「コンサルティング会社の規模別」という2つの切り口から詳しく解説します。

【契約形態別】料金相場

コンサルティングの料金体系は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「時間契約型」「成果報酬型」の4つに大別されます。それぞれの特徴と料金相場を理解することで、自社のニーズに合った契約形態を選択できます。

| 契約形態 | 料金相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額:20万円~100万円以上 | 定期的・継続的なアドバイス。経営全般の相談役。 |

| プロジェクト型 | 総額:300万円~数億円 | 特定の課題解決を目的とした有期契約。 |

| 時間契約型 | 1時間あたり:2万円~10万円 | コンサルタントの稼働時間に応じた課金。 |

| 成果報酬型 | 着手金+成功報酬 | 成果(売上増、コスト減など)に応じて報酬が発生。 |

顧問契約型

顧問契約は、毎月定額の料金を支払うことで、継続的に経営に関するアドバイスやサポートを受ける契約形態です。期間は半年〜1年単位で契約することが一般的です。

- 料金相場: 月額20万円~100万円以上が目安です。中小企業向けであれば月額20万円~50万円程度、大企業向けやより専門性の高い支援の場合は月額100万円を超えることもあります。料金は、月1回の定例会議のみ、週1回の訪問、メールや電話での随時相談など、コンサルタントの稼働頻度や関与度合いによって変動します。

- 特徴: 特定の課題解決だけでなく、経営全般に関する「壁打ち相手」や「相談役」としての役割を担います。中長期的な視点で企業の成長を伴走支援するスタイルです。

プロジェクト型

プロジェクト型は、特定の経営課題(例:新規事業立ち上げ、M&A支援、基幹システム導入など)の解決を目的として、期間とゴールを定めて契約する形態です。コンサルティング契約として最も一般的な形式と言えます。

- 料金相場: 総額で300万円~数億円と、非常に幅が広いです。料金は「コンサルタントの単価 × 人数 × 期間」で算出されることが多く、プロジェクトの難易度や規模に大きく左右されます。例えば、3ヶ月程度の小規模な市場調査プロジェクトであれば数百万円、1年以上にわたる全社的なDX推進プロジェクトなどでは数億円規模になることもあります。

- 特徴: 課題、目標、期間、成果物が明確であるため、費用対効果を検証しやすい契約形態です。

時間契約(タイムチャージ)型

時間契約は、コンサルタントが稼働した時間に基づいて料金が請求される、いわゆる「タイムチャージ」方式です。

- 料金相場: 1時間あたり2万円~10万円が目安です。この単価は、コンサルタントの役職(アナリスト、コンサルタント、マネージャー、パートナーなど)によって大きく異なります。若手のアナリストであれば2万円前後、経験豊富なパートナーであれば10万円を超えることも珍しくありません。

- 特徴: 短時間の相談や、特定の専門領域に関するアドバイスをスポットで受けたい場合に適しています。稼働時間が明確なため料金の透明性は高いですが、稼働が長引くと想定以上に費用がかさむリスクもあります。

成果報酬型

成果報酬型は、事前に設定した目標(KPI)の達成度合いに応じて報酬額が決定される契約形態です。「売上〇%向上」「コスト〇%削減」など、成果が数値で明確に測定できるテーマで採用されることが多いです。

- 料金相場: 「着手金+成功報酬」という形が一般的です。着手金は数十万円~数百万円程度で、成功報酬は「増加した利益の10%~30%」のように、成果に対して一定の料率を乗じて算出されます。完全に成功報酬のみ(着手金ゼロ)というケースは稀です。

- 特徴: クライアント企業にとっては、成果が出なければ支払う報酬も少なくなるため、導入リスクを低く抑えられます。一方で、コンサルティング会社側もリスクを負うため、成功の確度が高いと見込める案件や、成果の定義が明確な案件に限定される傾向があります。

【コンサルティング会社の規模別】料金相場

コンサルティング料金は、依頼する会社の規模やブランドによっても大きく異なります。一般的に、大手、中小、個人の順に料金は高くなる傾向があります。

| 会社規模 | 料金相場(プロジェクト型/月額換算) | 特徴 |

|---|---|---|

| 大手コンサルティングファーム | 月額:500万円~数千万円 | グローバルな知見、大規模プロジェクト遂行能力。 |

| 中小コンサルティングファーム | 月額:50万円~300万円 | 特定領域特化型、中堅・中小企業向け。 |

| 個人コンサルタント | 月額:10万円~50万円 | 柔軟な対応、比較的安価。個人のスキルに依存。 |

大手コンサルティングファーム

戦略系(マッキンゼー、BCGなど)や総合系(アクセンチュア、デロイトなど)と呼ばれる、グローバルに展開する大手ファームです。

- 料金相場: プロジェクト型の場合、月額換算で500万円~数千万円に達することもあります。コンサルタント一人あたりの月額単価が300万円~500万円以上になることも珍しくなく、複数人のチームで支援にあたるため高額になります。

- 特徴: 全社的な経営戦略、グローバル展開、大規模な組織改革やシステム導入など、複雑で難易度の高い案件を得意とします。世界中のネットワークを活かした豊富な情報力や、優秀な人材を大量に投入できる組織力が強みです。主に大企業をクライアントとしています。

中小コンサルティングファーム

特定の業界(例:製造業、医療)やテーマ(例:人事、マーケティング、事業承継)に特化した、いわゆる「ブティックファーム」や、国内の中堅・中小企業を主なターゲットとするファームです。

- 料金相場: 月額50万円~300万円程度が中心です。顧問契約であれば月額数十万円から対応している会社も多くあります。

- 特徴: 大手ファームに比べて費用がリーズナブルでありながら、特定の領域において高い専門性を有しています。現場に密着した、より実践的な支援を強みとすることが多いです。中堅・中小企業の経営者が抱える、より身近な課題に対応しやすいと言えます。

個人コンサルタント

大手ファーム出身者や、特定分野での豊富な実務経験を持つ専門家が独立して活動しているケースです。

- 料金相場: 月額10万円~50万円程度と、比較的リーズナブルな価格設定が魅力です。時間契約(タイムチャージ)でスポット的な依頼も受けやすい傾向があります。

- 特徴: 組織に属していないため、柔軟かつスピーディーな対応が期待できます。費用を抑えたい、あるいは特定の個人の知見を借りたい場合に適しています。ただし、コンサルタント個人のスキルや経験、相性に大きく依存するため、選定には注意が必要です。また、大規模なプロジェクトへの対応は難しい場合があります。

これらの相場はあくまで一般的な目安であり、実際の料金は個別の見積もりによって確定します。 自社の課題と予算を明確にした上で、複数の選択肢を比較検討することが、最適なコンサルティングパートナーを見つけるための鍵となります。

経営コンサルティングの料金体系4つの契約形態

経営コンサルティングを依頼する際には、その料金体系、すなわち契約形態を理解しておくことが極めて重要です。契約形態によって、費用のかかり方やコンサルタントとの関わり方が大きく異なるため、自社の目的や課題に最も適した形態を選ぶ必要があります。ここでは、主要な4つの契約形態「①顧問契約型」「②プロジェクト型」「③時間契約(タイムチャージ)型」「④成果報酬型」について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そしてどのようなケースに向いているのかを詳しく解説します。

① 顧問契約型

顧問契約型は、一定期間(通常は半年~1年以上)にわたり、毎月定額の報酬を支払うことで、継続的に経営に関する助言や支援を受ける契約形態です。特定のプロジェクトを遂行するというよりは、企業の経営に寄り添う「外部の相談役」や「壁打ち相手」としての役割を担います。

- 特徴:

- 月1~4回程度の定例ミーティングや、電話・メールによる随時相談が基本的なサービス内容です。

- コンサルタントの関与度合い(訪問頻度や対応時間)に応じて、料金が変動します。

- 中長期的な視点で、経営の安定化や持続的成長をサポートします。

- メリット:

- 経営の伴走者を得られる: 経営者は孤独な意思決定を迫られる場面が多くありますが、いつでも気軽に相談できる専門家がいることは大きな精神的支えになります。

- 課題の早期発見: 定期的な関与を通じて、自社だけでは気づきにくい経営課題やその兆候を早期に発見し、深刻化する前に対策を打てます。

- 費用が固定的: 毎月の支払額が一定なため、予算管理がしやすいという利点があります。

- デメリット:

- 成果が見えにくい場合がある: プロジェクト型と異なり、明確なゴールや成果物が定義されにくいため、費用対効果が分かりにくいと感じることがあります。

- 関係性のマンネリ化: 長期間にわたる契約のため、コンサルタントとの関係が馴れ合いになり、緊張感が失われてしまう可能性があります。

- 向いているケース:

- 経営全般について、客観的な視点でアドバイスをくれるパートナーが欲しい中小企業の経営者。

- 特定の大きな課題はないが、継続的に経営基盤を強化していきたいと考えている企業。

- 新規事業や組織改革など、中長期的な取り組みについて定期的な進捗確認と助言を受けたい場合。

② プロジェクト型

プロジェクト型は、「新商品のマーケティング戦略を3ヶ月で策定する」「半年で基幹システムを刷新する」といった、特定の経営課題の解決を目的として、明確な期間とゴールを設定して契約する形態です。コンサルティング契約の中では最も一般的な形式と言えます。

- 特徴:

- 契約の最初に、プロジェクトの目的、スコープ(業務範囲)、期間、成果物(報告書、計画書など)、体制、費用などを詳細に定義します。

- 通常、複数のコンサルタントがチームを組んで、集中的に課題解決に取り組みます。

- 費用は「(コンサルタントのランク別単価 × 人数) × 期間」で見積もられることが多く、総額が大きくなる傾向があります。

- メリット:

- ゴールが明確: 解決すべき課題と目指すべき成果がはっきりしているため、関係者全員が同じ目標に向かって進むことができます。

- 費用対効果を測定しやすい: 投資した費用に対して、どのような成果が得られたのかを比較的評価しやすいです。

- スピーディーな課題解決: 専門家チームが専任で取り組むため、自社で対応するよりも迅速に課題を解決できます。

- デメリット:

- 費用が高額になりがち: 専門家チームが一定期間拘束されるため、総額は数百万円から数億円に及ぶこともあります。

- 柔軟性に欠ける場合がある: 事前に定義したスコープから外れる業務には、追加費用が発生することがあります。プロジェクト進行中に新たな課題が発覚した場合、柔軟な対応が難しいケースもあります。

- 向いているケース:

- M&A、DX推進、大規模な組織改革など、期間と目標が明確な特定の経営課題を解決したい場合。

- 自社にない専門知識やリソースが、特定の期間だけ集中的に必要となる場合。

- 短期間で目に見える成果を出したいと考えている企業。

③ 時間契約(タイムチャージ)型

時間契約(タイムチャージ)型は、コンサルタントが実際に稼働した時間に応じて料金を支払う契約形態です。弁護士や会計士など、他の専門家サービスでもよく見られる方式です。

- 特徴:

- 料金は「コンサルタントの時間単価 × 実働時間」で計算されます。

- 時間単価は、コンサルタントの経験や役職(ランク)によって大きく異なります(例:アナリストクラスで2万円/時、パートナークラスで10万円/時など)。

- 月ごとやプロジェクト終了後に、実働時間に基づいて請求が行われます。

- メリット:

- スポット的な利用が可能: 「数時間だけ専門家の意見を聞きたい」「特定の会議にだけ参加してほしい」といった、短時間・単発のニーズに柔軟に対応できます。

- 費用の透明性が高い: 稼働した分だけ支払うため、料金の内訳が明瞭です。

- 低コストで始められる: 小さな相談から始められるため、本格的なコンサルティング導入前のお試しとしても活用できます。

- デメリット:

- 最終的な費用が不透明: プロジェクトの終わりが見えない場合や、議論が長引いた場合、想定以上に稼働時間が増えてしまい、総額が高額になるリスクがあります。

- コンサルタントのコミットメント: 長期的な関係性が前提ではないため、課題解決への深いコミットメントは得にくい場合があります。

- 向いているケース:

- 事業計画のレビューや、M&Aの初期検討など、特定の論点について専門的なセカンドオピニオンが欲しい場合。

- 社内研修の講師や、セミナーでの講演を依頼したい場合。

- 顧問契約やプロジェクト契約を結ぶ前に、コンサルタントのスキルや相性を確認したい場合。

④ 成果報酬型

成果報酬型は、コンサルティングによってもたらされた成果(例:売上増加額、コスト削減額)の一部を報酬として支払う契約形態です。クライアントとコンサルティング会社がリスクとリターンを共有するモデルと言えます。

- 特徴:

- 契約時に「成果」の定義と測定方法を厳密に定めます(例:「コンサルティング開始後1年間の営業利益増加額」など)。

- 多くの場合、プロジェクト遂行に必要な最低限の経費をカバーするための「着手金」と、成果が出た場合に支払う「成功報酬」で構成されます。

- 成功報酬の料率は、一般的に成果額の10%~30%程度に設定されます。

- メリット:

- 導入リスクが低い: 成果が出なければ多額の報酬を支払う必要がないため、クライアント企業側の金銭的なリスクを大幅に軽減できます。

- 高いコミットメント: コンサルタントの報酬が成果に直結するため、課題解決への非常に高いモチベーションとコミットメントが期待できます。

- Win-Winの関係: クライアントの成功がコンサルタントの成功に繋がるため、両者が一体となって目標達成を目指すことができます。

- デメリット:

- 成果の定義が難しい: 何を「成果」とするか、その成果が本当にコンサルティングによるものなのか、という点の切り分けや合意形成が難しい場合があります。後々のトラブルを避けるため、契約内容を精緻に設計する必要があります。

- 対象テーマが限定される: 売上向上やコスト削減、M&Aの成功など、成果が金銭的価値で明確に測定できるテーマに限られます。組織改革やブランディングなど、定性的な成果が主となるテーマには適用しにくいです。

- 向いているケース:

- Webマーケティングによる売上向上、工場の生産性改善によるコスト削減など、成果が数値で明確に測れる課題に取り組む場合。

- 初期投資を抑えつつ、コンサルティングの効果を試してみたいと考えている企業。

経営コンサルティングの料金が決まる要因と内訳

経営コンサルティングの見積もりを見て、「なぜこれほど高額なのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。その料金は、いくつかの明確な要因に基づいて算出されており、その内訳の大部分は専門人材の価値、すなわち「人件費」が占めています。ここでは、料金が決まる主な要因と、その費用の内訳について詳しく解説します。

料金が決まる主な要因

コンサルティング料金は、主に「コンサルタントのスキル・ランク」「プロジェクトの難易度・期間」「コンサルティング会社の規模」という3つの要素の掛け合わせによって決まります。

コンサルタントのスキル・ランク

コンサルティングファームには、一般的に以下のような役職(ランク)の階層が存在し、ランクが上がるほど時間単価(チャージレート)も高くなります。

| 役職(ランク) | 役割 | 時間単価(目安) |

|---|---|---|

| パートナー / プリンシパル | プロジェクトの総責任者、クライアントとの関係構築 | 7万円~15万円以上 |

| マネージャー / プロジェクトリーダー | プロジェクトの現場責任者、進捗管理、品質管理 | 5万円~10万円 |

| コンサルタント / シニアアソシエイト | 分析、資料作成、クライアントへの報告などの実務担当 | 3万円~7万円 |

| アナリスト / アソシエイト | データ収集、リサーチ、議事録作成などのサポート業務 | 2万円~5万円 |

プロジェクトには、これらの異なるランクのコンサルタントが複数名でチームを組んであたります。例えば、マネージャー1名、コンサルタント2名、アナリスト1名といったチーム構成が一般的です。高い専門性と豊富な経験を持つ上位ランクのコンサルタントが関わる比率が高いほど、プロジェクト全体の料金は高額になります。 これは、彼らが提供する価値、すなわち課題解決の精度やスピードが、その価格に見合うと判断されているためです。

プロジェクトの難易度・期間

依頼するプロジェクトの内容も、料金を大きく左右する要因です。

- 難易度: 課題の複雑さや、求められる成果のレベルが高いほど、料金は高くなります。例えば、一部門の業務改善と、全社的な経営戦略の再構築では、後者の方がはるかに難易度が高く、高度なスキルを持つコンサルタントが長期間関わる必要があるため、料金も高額になります。海外展開支援やM&Aなど、法務・会計・語学といった多岐にわたる専門知識が必要なプロジェクトも同様です。

- 期間: プロジェクトの期間が長くなればなるほど、コンサルタントの拘束時間も長くなるため、当然ながら総額は増加します。3ヶ月のプロジェクトと1年のプロジェクトでは、単純計算で4倍の費用差が生じます。そのため、依頼前に課題を明確にし、解決に必要なスコープ(業務範囲)と期間を適切に設定することが、コストを最適化する上で非常に重要です。

コンサルティング会社の規模

前述の通り、コンサルティング会社の規模やブランドも料金に影響を与えます。

- 大手コンサルティングファーム: グローバルなネットワーク、豊富な実績、優秀な人材を採用・育成するためのコスト、ブランド価値などが価格に反映されるため、料金は最も高額になる傾向があります。大規模で複雑な課題に対応できる組織力そのものが価値となります。

- 中小コンサルティングファーム: 特定の領域に特化することで、大手とは異なる価値を提供します。大手ほどのブランド力や組織力はありませんが、その分、間接コストを抑えられ、比較的リーズナブルな料金設定が可能です。

- 個人コンサルタント: オフィス費用や管理部門の人件費といった間接コストがほとんどかからないため、最も安価にサービスを提供できます。

費用の内訳

コンサルティング費用の見積もりは、一見すると「一式」で提示されることもありますが、その中身は主に「人件費」と「諸経費」に分解できます。

人件費

コンサルティング費用の内訳の大部分(約7割~9割)を占めるのが人件費です。 これは、コンサルティングが「知識集約型産業」であり、その提供価値の源泉がコンサルタントという「人」の知恵やスキルにあるためです。

人件費は、前述の「コンサルタントのランク別単価 × 稼働時間」で計算されます。コンサルタントの高単価の背景には、以下のような理由があります。

- 高度な専門性とスキル: 経営、財務、マーケティング等の知識に加え、論理的思考力、分析力、コミュニケーション能力など、多岐にわたる高度なスキルが求められます。

- 希少性: これらのスキルを高いレベルで兼ね備えた人材は限られており、人材獲得競争が激しいため、給与水準も高くなります。

- 自己投資: コンサルタントは常に最新の知識や情報を学び続ける必要があり、そのための自己研鑽への投資も価格に織り込まれています。

したがって、コンサルティング料金を支払うことは、優秀な専門家チームの知恵と時間を、自社の課題解決のために独占的に活用する権利を購入することと同義と言えます。

諸経費

人件費以外に、プロジェクトを遂行するために必要となる実費が「諸経費」です。これは人件費とは別に請求される場合と、あらかじめコンサルティングフィーの中に含まれている場合があります。契約前にどちらの形式かを確認しておくことが重要です。

主な諸経費には以下のようなものがあります。

- 交通費・宿泊費: クライアント企業や、調査対象となる拠点への出張にかかる費用です。

- 調査費: 有料のデータベース利用料、専門家へのインタビュー謝礼、アンケート調査の実施費用などです。

- 資料作成・印刷費: 報告書やプレゼンテーション資料の印刷・製本にかかる費用です。

- 通信費: 国際電話や専用回線の利用など、特別な通信にかかる費用です。

見積もりを取得する際には、これらの諸経費の扱いがどうなっているか(実費精算か、フィー込みか)、実費精算の場合は上限額が設定されているかなどを確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

経営コンサルティングの費用が高額になる理由

経営コンサルティングの料金が、他の専門サービスと比較しても高額に設定されていることには、明確な理由があります。それは、コンサルティングが提供する価値の特性に起因しています。ここでは、費用が高額になる3つの本質的な理由を掘り下げて解説します。

高い専門性が求められるため

経営コンサルタントは、単一の専門分野に精通しているだけでは務まりません。経営戦略、財務会計、マーケティング、人事組織、IT、サプライチェーンなど、企業経営に関わる幅広い領域の知識を体系的に理解している必要があります。それに加え、クライアントが属する特定の業界(例:製造業、金融、ヘルスケア)に関する深い知見や、最新の技術動向、法規制の変更といった時事的な情報も常にアップデートし続けなければなりません。

こうした多岐にわたる知識を習得し、維持するためには、膨大な時間と労力を要します。コンサルタントは、プロジェクト以外の時間も、論文の購読、セミナーへの参加、社内での勉強会などを通じて、絶えず自己投資を行っています。また、コンサルティングファーム自体も、優秀な人材を採用し、彼らを一流のプロフェッショナルに育成するために、莫大な採用コストや研修コストをかけています。

さらに、知識だけでなく、高度なスキルセットも不可欠です。

- 論理的思考力: 複雑に絡み合った事象の中から、問題の本質を突き止める力。

- 分析力: 膨大なデータや情報を整理・分析し、意味のある示唆を導き出す力。

- 仮説構築力: 限られた情報から、問題解決の方向性を示す仮説を立てる力。

- コミュニケーション能力: 経営層から現場の従業員まで、様々な立場の人と円滑に意思疎通を図り、変革への協力を取り付ける力。

これら高度な専門知識とスキルの集合体こそがコンサルティングの提供価値の源泉であり、その希少性が高い価格に反映されているのです。それは、いわば最高の頭脳集団が持つ知見を、一定期間、自社のために活用するための対価と言えます。

短期間での成果が求められるため

クライアント企業は、高額な料金を支払う以上、それに見合う、あるいはそれ以上のリターンを期待します。そして、そのリターンは、可能な限り短期間で、かつ目に見える形で示されることが求められます。自社で何年もかかって解決できなかった課題を、コンサルタントは数ヶ月という限られた期間で解決へと導くことを期待されます。

この期待に応えるため、コンサルタントは極めて高い生産性と集中力でプロジェクトに取り組みます。1週間の稼働時間は100時間を超えることも珍しくなく、文字通り寝る間も惜しんで分析や議論を重ね、最適解を追求します。彼らは、クライアント企業の社員が通常業務を行いながらでは到底確保できないような膨大な時間を、課題解決のためだけに投下します。

この「時間と労力の凝縮」こそが、高額な料金の根拠の一つです。例えば、月額500万円のコンサルティング費用は、一見すると非常に高額に思えるかもしれません。しかし、もしそのコンサルティングによって、年間5,000万円のコスト削減や、1億円の新規売上創出が実現できたとすれば、それは極めて費用対効果の高い「投資」であったと言えます。

コンサルティング料金は、単なる作業時間に対する対価(時給)ではなく、短期間で大きな成果を生み出す「時間対効果」の高さに対する対価なのです。クライアントは、コンサルタントの時間を買うことで、課題解決までの時間を買い、結果として機会損失を防ぎ、早期に利益を享受することができるのです。

経営の根幹に関わる重要な業務であるため

経営コンサルティングが扱うテーマは、一業務の改善といった戦術的なレベルに留まらず、企業の将来の方向性を決定づける、極めて重要かつ戦略的な意思決定に関わるものがほとんどです。

- 今後10年の成長を左右する中期経営計画の策定

- 会社の存続をかけた事業再生

- 数億円、数十億円規模の投資判断が伴う新規事業への参入

- 企業の文化やDNAを根底から変える組織改革

- 他社とのM&Aによる事業の再編

これらの意思決定は、一つ間違えれば会社に計り知れない損害を与えかねません。コンサルタントは、そのような重大な局面において、客観的なデータと論理に基づいた分析を提供し、経営者がより確度の高い判断を下せるよう支援します。その提言には、企業の未来を背負うほどの重い責任が伴います。

例えば、コンサルタントが「この新規事業には5億円の投資価値がある」と提言し、経営者がそれに基づいて投資を実行した場合、その結果に対する責任の一端を担うことになります。その提言の裏には、膨大な市場調査、競合分析、収益シミュレーションといった緻密な作業があります。

このように、経営コンサルティングの料金には、経営の根幹に関わる重大な意思決定をサポートするという「責任の重さ」と、その提言がもたらす「インパクトの大きさ」が反映されています。 数億円の損失リスクを回避するためのアドバイスや、数十億円の企業価値向上に繋がる戦略立案には、相応の価値があるという考え方です。それは、単なるコストではなく、企業の未来を左右する重大なリスクをヘッジし、成長機会を最大化するための「保険」であり「投資」であると捉えることができます。

経営コンサルティングに依頼するメリット・デメリット

経営コンサルティングの活用は、企業に大きな変革をもたらす可能性がある一方で、リスクや注意点も存在します。導入を検討する際には、その両面を正しく理解し、自社の状況と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。

メリット

経営コンサルティングを導入することで得られる主なメリットは、「専門性」「客観性」「スピード」の3つに集約されます。

専門的な知識やノウハウを活用できる

最大のメリットは、自社内にはない、あるいは不足している高度な専門知識や豊富な経験・ノウハウを、短期間で活用できる点です。

- 最新の知見: コンサルティングファームは、世界中の様々な業界・企業の課題解決を通じて得られた最新の経営手法やベストプラクティスを組織的に蓄積しています。これらの知見を活用することで、手探りで進めるよりもはるかに効率的かつ効果的に課題解決に取り組むことができます。

- 専門人材の確保: 例えば、DX推進や海外進出といった新しい領域に挑戦する際、専門知識を持つ人材を自社で採用・育成するには多くの時間とコストがかかります。コンサルティングを活用すれば、必要なスキルを持つプロフェッショナルチームを、必要な期間だけ確保することができます。

- 体系化されたアプローチ: コンサルタントは、問題解決のためのフレームワークや分析手法を体系的に身につけています。複雑な課題に対しても、構造的に整理し、論理的なアプローチで解決策を導き出すことができます。

客観的な視点からアドバイスをもらえる

企業が長年同じ組織で運営されていると、知らず知らずのうちに固定観念や既得権益、部門間の対立といった「社内のしがらみ」が生まれ、合理的な意思決定の妨げとなることがあります。第三者であるコンサルタントは、こうした内部事情に捉われることなく、客観的かつ中立的な立場で事実に基づいた分析と提言を行えます。

- 現状の可視化: 従業員アンケートや顧客インタビュー、データ分析などを通じて、社内の人間では気づきにくい、あるいは敢えて触れてこなかった問題点を浮き彫りにします。

- 忖度のない提言: 経営者に対しても、耳の痛いことであっても率直に伝えることができます。これにより、経営判断の質を高めることができます。

- 合意形成の促進: 部門間の利害が対立するような難しい問題において、客観的なデータとロジックに基づいたコンサルタントの提言が、社内の合意形成を円滑に進める潤滑油の役割を果たすことがあります。

経営課題をスピーディーに解決できる

自社のリソースだけで経営課題に取り組む場合、担当者は通常業務と並行してプロジェクトを進めなければならず、なかなか前に進まないケースが多くあります。コンサルタントは、特定の課題解決に専念する専任チームとして投入されるため、圧倒的なスピードでプロジェクトを推進できます。

- リソースの集中投下: プロジェクト期間中、コンサルタントはクライアントの課題解決だけに集中します。これにより、分析から戦略立案、実行計画の策定までを短期間で完結させることが可能です。

- 機会損失の防止: 市場の変化が激しい現代において、意思決定の遅れは致命的な機会損失に繋がります。コンサルティングの活用により、迅速に課題を解決し、競合他社に先んじてアクションを起こすことができます。

- プロジェクトマネジメント: 多くのコンサルタントは、プロジェクトマネジメントの専門家でもあります。明確な目標設定、タスクの分解、進捗管理、リスク管理といった手法を駆使し、プロジェクトが計画通りに、かつ高品質で完遂されるよう導きます。

デメリット

一方で、経営コンサルティングにはデメリットやリスクも伴います。これらを事前に認識し、対策を講じることが成功の鍵となります。

費用が高額になる可能性がある

最も分かりやすいデメリットは、その費用の高さです。特に大手ファームに依頼した場合、月額数百万円、プロジェクト総額で数千万円から数億円に達することも珍しくありません。この高額な投資に見合うだけの成果(ROI:投資対効果)が得られなければ、単なるコストの垂れ流しに終わってしまいます。投資対効果を最大化するためには、依頼する目的を明確にし、コンサルタントに何を期待するのかを具体的に伝えることが不可欠です。

必ずしも成果が出るとは限らない

高額な費用を支払ったからといって、必ずしも期待通りの成果が出るとは限らないのがコンサルティングの難しいところです。失敗に終わるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

- 提案のミスマッチ: 提案内容が高度すぎたり、理想論に偏っていたりして、クライアント企業の実情や企業文化に合わず、現場で実行できない「絵に描いた餅」になってしまうケース。

- 実行の壁: 戦略は素晴らしくても、それを実行する現場の協力が得られなかったり、実行段階で予期せぬ問題が発生して計画が頓挫したりするケース。

- コンサルタントの質: 担当するコンサルタントのスキルや経験、クライアントとの相性が、成果を大きく左右します。期待していたレベルのコンサルタントがアサインされない場合もあります。

社内にノウハウが蓄積されにくい

コンサルタントに課題解決を「丸投げ」してしまうと、プロジェクトが終了した途端、社内に何も残らないという事態に陥りがちです。コンサルタントが主導して分析や資料作成を進めてしまうと、その思考プロセスやスキルが社内に移転されず、ノウハウがブラックボックス化してしまいます。

その結果、プロジェクトが終わった後に自社で改善活動を継続できなかったり、似たような課題が発生した際に再び外部のコンサルタントに頼らざるを得なくなったりする「コンサル依存」の状態に陥るリスクがあります。このデメリットを避けるためには、クライアント企業側もプロジェクトに主体的に関与し、コンサルタントと協働しながら、その知識やスキルを積極的に吸収しようとする姿勢が極めて重要です。

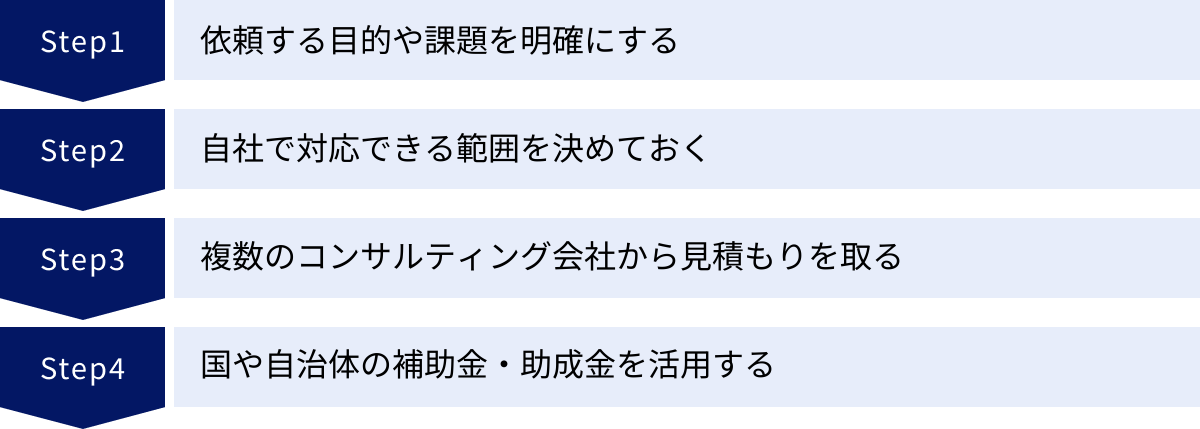

経営コンサルティングの費用を抑える4つのポイント

経営コンサルティングは有効な経営手法ですが、その費用は決して安くありません。投資対効果を最大化するためには、無駄なコストを削減し、費用を適切にコントロールすることが重要です。ここでは、コンサルティング費用を賢く抑えるための4つの具体的なポイントを解説します。

① 依頼する目的や課題を明確にする

コンサルティング費用を抑えるための最も重要かつ基本的なステップは、「何のためにコンサルタントを雇うのか」を徹底的に明確にすることです。「何となく経営がうまくいっていない」「競合がやっているからDXを始めたい」といった漠然とした依頼の仕方をすると、コンサルタント側も課題を特定するための調査から始めなければならず、その分、時間と費用がかかってしまいます。

依頼前に行うべきことは以下の通りです。

- 課題の具体化: 「売上が伸び悩んでいる」ではなく、「どの商品の売上が、どの地域で、いつから、なぜ落ち込んでいるのか」といったレベルまで、自社で把握できる情報を整理し、課題を具体的に記述します。

- ゴールの設定: コンサルティング終了後に「どのような状態になっていたいか」を明確にします。「3年後までに海外売上比率を20%にする」「半年以内に顧客満足度を10%向上させる」など、できるだけ定量的で測定可能なゴールを設定することが理想です。

- RFP(提案依頼書)の作成: 上記の課題やゴール、予算、期間、提案してほしい内容などをまとめたRFP(Request for Proposal)を作成し、コンサルティング会社に提示します。これにより、各社から精度の高い提案と見積もりを得ることができ、比較検討が容易になります。

課題が明確であればあるほど、コンサルティングのスコープ(業務範囲)を限定でき、結果として無駄な稼働を減らし、費用を抑えることができます。

② 自社で対応できる範囲を決めておく

コンサルティングプロジェクトは、コンサルタントだけで完結するものではなく、クライアント企業との協働作業です。プロジェクトの中には、必ずしもコンサルタントでなければできない専門的な作業と、自社の社員でも対応可能な作業が存在します。これらの作業を適切に切り分け、自社でできることは自社で担うことで、コンサルタントの稼働時間を削減し、費用を直接的に抑えることが可能です。

自社で対応可能な作業の例:

- データ収集・整理: 社内に散在する販売データ、財務データ、顧客データなどの収集や、簡単な集計作業。

- 社内インタビューの調整: 関係者へのヒアリング日程の調整や、会議室の確保。

- 議事録の作成: プロジェクトの定例会議などの議事録作成。

- 基礎的なリサーチ: 競合他社のウェブサイトや公開情報を集めるなどのデスクリサーチ。

もちろん、自社のリソースにも限りがあるため、無理は禁物です。しかし、「この作業は自社で担当します」と事前に申し出ることで、コンサルティング会社側もそれを前提とした見積もりを作成してくれます。これは、コスト削減だけでなく、プロジェクトへの主体的な関与を促し、社内にノウハウを蓄積する上でも非常に有効なアプローチです。

③ 複数のコンサルティング会社から見積もりを取る

コンサルティング会社を選定する際には、必ず複数の会社(できれば3社以上)から提案と見積もりを取得する「相見積もり」を行いましょう。 1社だけの見積もりでは、その金額が妥当なのか、提案内容が最適なのかを客観的に判断することができません。

相見積もりを行うメリットは以下の通りです。

- 料金の妥当性の判断: 複数の見積もりを比較することで、料金相場を把握し、極端に高い、あるいは安すぎる見積もりを見抜くことができます。

- 提案内容の比較: 同じ課題に対しても、コンサルティング会社によってアプローチや解決策の提案は異なります。各社の強みや特色を比較し、自社に最も合った提案を選ぶことができます。

- 価格交渉の材料: 他社の見積もりを基に、「この業務内容で、もう少し費用を抑えられないか」といった具体的な価格交渉を行う際の有効な材料となります。

- 担当者との相性の確認: 提案を受ける過程でのコミュニケーションを通じて、担当コンサルタントのスキルや人柄、自社との相性を見極めることができます。

大手ファーム、中小のブティックファーム、個人コンサルタントなど、タイプの異なる会社から話を聞くことで、より多角的な視点から最適なパートナーを選ぶことができるでしょう。

④ 国や自治体の補助金・助成金を活用する

特に中小企業の場合、国や地方自治体が提供する様々な補助金・助成金を活用することで、コンサルティング費用の一部を補填できる可能性があります。これらの制度を積極的に情報収集し、活用を検討しましょう。

補助金・助成金の多くは、「専門家経費」や「コンサルティング費用」といった項目での支出を認めています。

代表的な補助金の例:

- 事業再構築補助金: 新市場進出、事業転換、国内回帰など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金。コンサルティング費用も補助対象経費に含まれる場合があります。(参照:事業再構築補助金 公式サイト)

- ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金): 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善等の設備投資等を支援する補助金。専門家経費としてコンサルティング費用を計上できる場合があります。(参照:ものづくり補助金総合サイト)

- IT導入補助金: 中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするもの。コンサルティング費用そのものではありませんが、DX推進に関連するツール導入コストを抑えられます。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

これらの補助金は公募期間が定められており、申請には事業計画書の作成など手間がかかりますが、採択されれば大きな費用削減に繋がります。申請支援を行っているコンサルティング会社もあるため、併せて相談してみるのも良いでしょう。最新の情報は、中小企業基盤整備機構が運営するポータルサイト「J-Net21」などで確認することをおすすめします。

中小企業におすすめの経営コンサルティング会社3選

中小企業が経営コンサルティングを検討する際には、大企業向けのサービスとは異なる視点での選定が重要です。具体的には、「中小企業の経営実態への深い理解」「現場に密着した実践的な支援」「比較的リーズナブルな料金体系」といった点がポイントになります。ここでは、これまでの実績やサービス内容から、特に中小企業におすすめできる経営コンサルティング会社を3社ご紹介します。

(注)各社のサービス内容や特徴は、公式サイトの情報を基に記述していますが、最新の情報とは異なる場合があります。また、ここに挙げる企業が全ての会社にとって最適とは限りませんので、必ず自社の課題や相性を考慮の上、直接お問い合わせください。

① 株式会社船井総合研究所

株式会社船井総合研究所は、日本最大級の経営コンサルティング会社であり、特に中堅・中小企業向けのコンサルティングに圧倒的な強みを持っています。全国に多数のクライアントを抱え、その業種も住宅・不動産、自動車、医療・介護、士業、飲食、アミューズメントなど、非常に多岐にわたります。

- 特徴:

- 業種・テーマ別の専門性: 100以上の業種・テーマ別に専門のコンサルタントチームを擁しており、各業界特有の課題や成功法則に精通しています。これにより、総花的なアドバイスではなく、極めて具体的で即効性のある提案が可能です。

- 「月次支援」という伴走型スタイル: プロジェクト型の支援に加え、毎月1回定期的に訪問し、経営課題の解決を継続的にサポートする「月次支援」を基本サービスとしています。経営者と共に行動計画を立て、その実行と検証を繰り返す、現場密着型のスタイルが特徴です。

- 豊富な成功事例と経営研究会: 長年のコンサルティングで蓄積された膨大な成功事例データベースが強みです。また、同じ業種・テーマの経営者が集い、成功事例を学び合う「経営研究会」を全国で多数主宰しており、クライアントはコンサルティングだけでなく、経営者同士のネットワークからも多くの学びを得られます。

- こんな企業におすすめ:

- 特定の業種に特化した、実践的なノウハウを求めている企業。

- 中長期的な視点で、経営のパートナーとして伴走してくれるコンサルタントを探している中小企業。

参照:株式会社船井総合研究所 公式サイト

② 株式会社タナベコンサルティンググループ

株式会社タナベコンサルティンググループは、1957年創業という長い歴史を持つ、日本の経営コンサルティングのパイオニア的存在です。「ファーストコールカンパニー(100年先も一番に選ばれる会社)」の創造をミッションに掲げ、全国の中堅・中小企業の成長を支援し続けています。

- 特徴:

- チームコンサルティング: 課題に応じて、戦略、マーケティング、人事、財務など、各分野の専門コンサルタントがチームを組んで、多角的な視点から企業を支援します。経営課題を俯瞰的に捉え、根本的な解決を目指すアプローチです。

- ドメイン(事業領域)別の専門性: 「ストラテジー&ドメイン」「HR」「M&A」「ブランド&PR」といった専門領域ごとにコンサルティング会社を擁し、グループ全体で企業のあらゆる経営課題に対応できる体制を構築しています。

- FCC(ファーストコールカンパニー)研究会: 次世代の経営者や幹部が集う会員制の組織を全国で展開しており、コンサルティングサービスの提供だけでなく、人材育成や経営者同士の交流の場を提供しています。

- こんな企業におすすめ:

- 経営戦略から人事、財務まで、複数の経営課題を統合的に解決したい企業。

- 事業承継や組織の世代交代を見据え、次世代リーダーの育成にも力を入れたいと考えている企業。

参照:株式会社タナベコンサルティンググループ 公式サイト

③ 株式会社リブ・コンサルティング

株式会社リブ・コンサルティングは、比較的新しいコンサルティングファームながら、急成長を遂げている会社です。「“100年後の世界を良くする会社”を増やす」という理念のもと、成果創出に徹底的にこだわる「インパクト・コンサルティング」を標榜しています。

- 特徴:

- 成果へのコミットメント: 「コンサルティングの導入成果を問い続ける」という強い姿勢を持ち、クライアント企業の売上・利益向上といった具体的な成果にコミットした支援が特徴です。必要であれば、成果報酬型の契約形態にも柔軟に対応しています。

- 業界特化と実行支援: 住宅・不動産、自動車、ヘルスケア、テクノロジーといった特定の業界に深い知見を持ち、戦略立案だけでなく、現場に入り込んで実行までを支援する「ハンズオン型」のスタイルを強みとしています。

- DX・デジタルマーケティング支援: 現代の経営に不可欠なDX推進やデジタルマーケティングの領域にも力を入れており、企業のデジタルシフトを強力にサポートします。

- こんな企業におすすめ:

- 絵に描いた餅ではなく、目に見える成果(売上・利益)に繋がるコンサルティングを求めている企業。

- デジタル技術を活用して、マーケティングや業務プロセスを抜本的に変革したいと考えている企業。

参照:株式会社リブ・コンサルティング 公式サイト

まとめ

本記事では、経営コンサルティングの料金相場を中心に、その内訳や契約形態、費用を抑えるポイントまで、網羅的に解説してきました。

経営コンサルティングの料金は、「顧問契約型」「プロジェクト型」「時間契約型」「成果報酬型」といった契約形態や、依頼するコンサルティング会社の規模(大手・中小・個人)、そしてプロジェクトの難易度や期間によって大きく変動します。月額数十万円の顧問契約から、総額数億円にのぼる大規模プロジェクトまで、その幅は非常に広いのが実情です。

この一見高額に見える費用には、コンサルタントが有する高度な専門性、短期間で成果を出すための凝縮された時間と労力、そして企業の未来を左右する重大な意思決定を支える責任といった価値が反映されています。そのため、コンサルティング費用は単なる「コスト」として捉えるのではなく、自社の成長を加速させるための「未来への投資」と考える視点が重要です。

コンサルティングを成功させ、投資対効果を最大化するためには、以下の点が鍵となります。

- 目的の明確化: 何を解決し、どのような状態になりたいのか、依頼する目的とゴールを明確にすること。

- 適切なパートナー選定: 自社の課題や規模、文化に合ったコンサルティング会社を、複数の選択肢の中から慎重に選ぶこと。

- 主体的な関与: コンサルタントに丸投げするのではなく、自社もプロジェクトチームの一員として主体的に関与し、ノウハウを吸収する姿勢を持つこと。

経営環境の不確実性が増す現代において、自社のリソースだけで全ての課題に対応することはますます困難になっています。経営コンサルティングは、こうした時代を乗り越え、持続的な成長を遂げるための強力な武器となり得ます。

最終的に、最も重要なのは、料金の多寡だけでなく、自社のビジョンを共有し、信頼できるパートナーとして共に汗を流してくれるコンサルタントを見つけることです。本記事で得た知識をもとに、ぜひ貴社にとって最適な経営コンサルティングの活用法を見つけ出してください。