企業経営において、会計は単なる「記録」や「報告」のツールではありません。それは企業の健全性を示す「健康診断書」であり、未来の成長戦略を描くための「羅針盤」でもあります。しかし、グローバル化の進展、M&Aの活発化、法規制の複雑化など、現代の企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、会計・財務に関する課題はますます高度化・専門化しています。

このような背景から、社内のリソースだけでは対応しきれない専門的な課題を解決するために「会計コンサルティング」の重要性が高まっています。会計コンサルティングは、会計のプロフェッショナルが持つ高度な知見を活かし、企業の持続的な成長を財務面から力強くサポートするサービスです。

この記事では、会計コンサルティングの基本的な概要から、具体的な仕事内容、利用するメリット・デメリット、さらには会計コンサルタントという職業のやりがいやキャリアパスに至るまで、網羅的に解説します。企業の経営者や財務担当者の方はもちろん、会計コンサルタントというキャリアに興味を持つ方にも役立つ情報を提供します。

目次

会計コンサルティングとは

会計コンサルティングとは、会計・財務分野の専門家が、クライアント企業の経営課題を財務数値や会計情報に基づいて分析し、その解決策を提言・実行支援するプロフェッショナルサービスを指します。単に過去の数値を整理するだけでなく、その数値が持つ意味を深く読み解き、企業の未来の価値を最大化するための戦略的なアドバイスを行うのが特徴です。

企業の経営活動は、すべて会計上の取引として数字に反映されます。売上の増減、コスト構造の変化、投資の効果など、企業のあらゆる活動の成果が財務諸表という形で可視化されます。会計コンサルタントは、この財務諸表をはじめとする会計情報を起点に、企業の強みや弱み、潜在的なリスクや成長機会を的確に把握します。そして、経営者が的確な意思決定を下せるよう、専門的かつ客観的な視点からサポートする役割を担います。

たとえば、急成長中のベンチャー企業が株式公開(IPO)を目指す場合、上場企業として求められる高度な経理体制や内部統制の構築が必要です。また、事業拡大のためにM&A(企業の合併・買収)を検討する際には、相手企業の価値を正確に算定し、買収後に想定通りのシナジーを生み出すための計画が不可欠です。これらは非常に専門性が高く、多くの企業では社内人材だけで対応するのが難しい課題です。

こうした専門的な課題に対し、会計コンサルタントは豊富な知識と経験を活かして、最適な解決策を提示します。彼らは企業の「外部の専門家チーム」として機能し、経営層のパートナーとして、企業の重要な局面における意思決定を支えるのです。その役割は、まさに企業の財務における「かかりつけ医」であり、時には外科手術も行う高度な専門医ともいえるでしょう。

経営コンサルティングとの違い

会計コンサルティングと経営コンサルティングは、どちらも「企業の課題を解決し、成長を支援する」という点で共通していますが、そのアプローチと専門領域に明確な違いがあります。

会計コンサルティングが「財務・会計」という専門領域に深く特化しているのに対し、経営コンサルティングは「全社戦略・事業戦略・マーケティング・人事組織」など、より広範な経営課題を扱います。

| 比較項目 | 会計コンサルティング | 経営コンサルティング |

|---|---|---|

| 主な焦点 | 財務・会計領域の課題解決、企業価値の定量評価 | 全社戦略・事業戦略の策定、業務改革など広範な経営課題 |

| 扱うテーマの例 | M&A、事業再生、IFRS導入、内部統制強化、IPO支援 | 新規事業立案、マーケティング戦略、サプライチェーン改革、組織改革 |

| 必要な専門性 | 会計基準、税法、ファイナンス理論、M&A実務 | 経営学全般、特定業界の深い知見、マーケティング理論 |

| 最終的な目的 | 財務的視点からの企業価値最大化 | 総合的視点からの企業価値最大化・競争優位性の確立 |

例えるなら、会計コンサルタントが企業の「財務部長」や「CFO」の役割を外部から支援する専門家だとすれば、経営コンサルタントは「社長」や「事業部長」の役割を支援する戦略家といえます。

もちろん、両者の領域は完全に独立しているわけではありません。例えば、経営コンサルタントが策定した新規事業戦略の実現可能性を評価する際には、会計コンサルタントが投資対効果のシミュレーションや資金調達計画の策定で協力することがあります。逆に、会計コンサルタントが進める事業再生計画の中で、不採算事業の撤退や新規事業への転換といった戦略的な判断が必要になることもあります。このように、両者は密接に連携しながら、企業の課題解決に取り組むことも少なくありません。

税務コンサルティングとの違い

会計コンサルティングと税務コンサルティングは、ともに会計情報を基礎とする点で非常に近い領域にありますが、その目的とスコープが異なります。

税務コンサルティングの主目的は、税法というルールに則って「税務の最適化」を図ることです。具体的には、日々の税務相談、正確な税務申告書の作成、税務調査への対応、そして合法的な範囲での節税(タックスプランニング)などが中心業務となります。いわば、過去から現在までの経済活動に対して、税務上のリスクを最小化し、コンプライアンスを遵守するという「守り」の側面が強いサービスです。

一方、会計コンサルティングは、会計情報を活用して「経営の質を高め、未来の企業価値を向上させる」ことを目的とします。決算数値を分析して経営課題を抽出したり、M&Aによって非連続な成長を実現したり、決算プロセスを効率化して迅速な意思決定を可能にしたりと、より未来志向で「攻め」の側面を持つのが特徴です。

具体例を挙げると、ある企業が新しい設備投資を検討している場合、税務コンサルタントは「この投資によってどのような税制優遇が受けられるか」「減価償却はどの方法が税務上最も有利か」といった視点でアドバイスします。一方、会計コンサルタントは「この投資が将来生み出すキャッシュフローはどれくらいか」「投資回収期間は何年か」「この投資は企業の長期的な成長戦略に合致しているか」といった、より経営的な視点から投資の妥当性を評価します。

税理士が税務コンサルティングを担うことが多く、公認会計士が会計コンサルティングを担うことが多いですが、これも明確に分かれているわけではありません。税務知識は会計コンサルティングを行う上で不可欠ですし、逆に会計知識がなければ適切なタックスプランニングは困難です。そのため、両方の知見を併せ持つ専門家や、両者が連携してサービスを提供するファームも多く存在します。

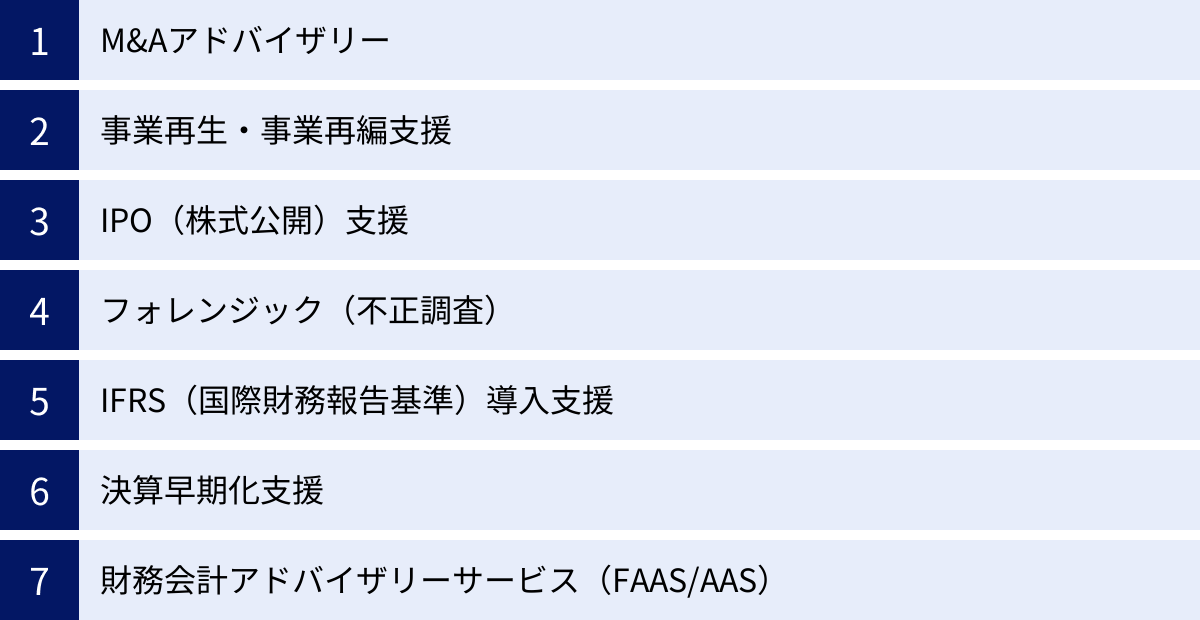

会計コンサルタントの主な仕事内容

会計コンサルタントが手掛ける業務は非常に多岐にわたりますが、ここでは代表的な仕事内容をいくつか紹介します。これらの業務は、企業の成長、再生、変革といった重要なターニングポイントで必要とされる専門性の高いサービスです。

M&Aアドバイザリー

M&A(Mergers and Acquisitions:企業の合併・買収)は、企業が事業規模の拡大や新規事業への参入を短期間で実現するための強力な経営戦略です。会計コンサルタントは、この複雑なM&Aプロセスの各段階で重要な役割を果たします。

主な業務は以下の通りです。

- 財務デューデリジェンス(財務DD): 買収対象企業の財務状況を詳細に調査・分析し、潜在的なリスクや問題点を洗い出す作業です。「正常な収益力はいくらか」「簿外債務や偶発債務は存在しないか」「運転資本は適正か」といった点を精査し、買収価格や契約条件の交渉材料となる情報を提供します。これはM&Aの成否を分ける極めて重要なプロセスです。

- 企業価値評価(バリュエーション): DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)や類似会社比較法などの専門的な手法を用いて、買収対象企業の事業価値や株式価値を客観的に算定します。この評価額が、買収価格交渉の基準となります。

- PMI(Post Merger Integration)支援: M&Aが成立した後、買い手と売り手の企業を円滑に統合し、期待されるシナジー効果(相乗効果)を早期に実現するための支援です。経理プロセスの統一、会計システムの統合、業績管理指標の整備など、会計・財務領域における統合計画の策定と実行をサポートします。

事業再生・事業再編支援

経営不振に陥った企業を立て直すための支援も、会計コンサルタントの重要な仕事です。財務状況が悪化した企業に対して、専門的な知見から再生への道筋を示します。

- 財務・事業デューデリジェンス: 企業の財政状態やキャッシュフローの状況を徹底的に分析し、経営不振の根本原因を特定します。同時に、各事業の収益性や将来性を評価し、どの事業を再生・維持し、どの事業から撤退・売却すべきかを判断します。

- 再生計画の策定: デューデリジェンスの結果に基づき、具体的な再建策を盛り込んだ事業再生計画を作成します。人員削減や資産売却などのリストラクチャリング策、金融機関に対する債務の返済猶予(リスケジュール)や債権放棄の要請などが含まれます。

- 金融機関との交渉支援: 策定した再生計画を携え、金融機関との交渉の場に同席し、計画の合理性や実現可能性を専門家の立場から説明します。金融機関からの支援を取り付けるための重要な役割です。

- モニタリング: 再生計画が実行に移された後も、計画通りに進捗しているかを定期的に監視(モニタリング)し、必要に応じて計画の修正を提言します。

IPO(株式公開)支援

未上場の企業が証券取引所に株式を上場させ、一般の投資家が株を売買できるようにすることをIPO(Initial Public Offering)といいます。IPOは企業にとって、資金調達力の向上や知名度・信用力の向上といった大きなメリットがありますが、その実現には厳しい審査基準をクリアする必要があります。

会計コンサルタントは、上場準備の初期段階から上場達成まで、企業に寄り添って専門的なサポートを提供します。

- 資本政策の立案: 会社の支配権(議決権比率)を維持しつつ、最適な資金調達を実現するための株主構成や資金調達計画を策定します。

- 上場審査に向けた社内管理体制の構築: 上場企業にふさわしい内部統制の整備・運用を支援します。これには、適切な会計処理ルールの策定、決算体制の強化、内部監査制度の構築、J-SOX(内部統制報告制度)への対応などが含まれます。

- 申請書類の作成支援: 上場審査のために証券取引所や財務局に提出する膨大な申請書類(「Ⅰの部」「Ⅱの部」など)の作成を、会計・財務の観点から支援します。

フォレンジック(不正調査)

フォレンジック(Forensic)とは「法廷の、科学捜査の」という意味で、会計分野においては、粉飾決算、横領、贈収賄といった企業内外で発生する不正行為の調査を指します。企業の信頼を根底から揺るがす不正に対し、独立した第三者として事実解明を行います。

- 不正の実態解明: 会計帳簿や関連資料の分析、関係者へのインタビュー、デジタルデータの解析(デジタルフォレンジック)などを通じて、不正の具体的な手口、関与者、発生期間、被害額などを特定します。

- 原因分析と損害額の算定: なぜ不正が発生したのか、社内の管理体制にどのような不備があったのかを分析します。また、不正によって企業が被った直接的・間接的な損害額を算定します。

- 再発防止策の提言: 調査結果に基づき、同様の不正が二度と起こらないようにするための具体的な業務プロセスの改善や内部統制の強化策を提言します。

IFRS(国際財務報告基準)導入支援

IFRS(International Financial Reporting Standards)は、国際的に利用される会計基準であり、グローバルに事業を展開する企業にとって導入の必要性が高まっています。日本の会計基準とは異なる考え方や処理が多いため、導入には高度な専門知識が求められます。

会計コンサルタントは、IFRS導入プロジェクト全体を管理・推進します。

- 影響度調査・導入計画策定: IFRSを導入した場合に、企業の財務諸表や業務プロセス、ITシステムにどのような影響が出るかを分析し、具体的な導入スケジュールや体制を計画します。

- 会計方針の決定支援: IFRSでは複数の会計処理が選択可能な項目があり、企業のビジネス実態に合わせて最適な会計方針を決定する支援を行います。

- 業務・システム変更支援: 新しい会計基準に対応するための経理業務プロセスの再設計や、会計システムの改修・導入をサポートします。

決算早期化支援

経営環境の変化が激しい現代において、迅速な意思決定のためには、自社の業績をタイムリーに把握することが不可欠です。しかし、多くの企業では月次決算に数週間、年次決算には数ヶ月を要しており、経営判断のスピードを阻害する要因となっています。

会計コンサルタントは、決算業務のプロセス全体を可視化し、非効率な作業やボトルネックを特定します。そして、業務の標準化、RPA(Robotic Process Automation)などITツールの活用、連結決算システムの導入などを通じて、決算にかかる日数を大幅に短縮する支援を行います。決算が早期化することで、経営層はより新鮮な情報に基づいて次の打ち手を検討できるようになります。

財務会計アドバイザリーサービス(FAAS/AAS)

FAAS(Financial Accounting Advisory Services)やAAS(Accounting Advisory Services)は、特定のプロジェクトに限定されず、企業が日常的に直面する高度で複雑な会計課題に対して、幅広くアドバイスを提供するサービスです。

例えば、「新しい収益認識基準を適用したいが、自社の取引にどう当てはめればよいかわからない」「複雑な金融商品を取得したが、時価評価の方法がわからない」「経理部門の人材を育成し、組織全体のレベルアップを図りたい」といった、多種多様なニーズに応えます。企業のCFOや経理部長の良き相談相手として、継続的にサポートを提供する役割を担います。

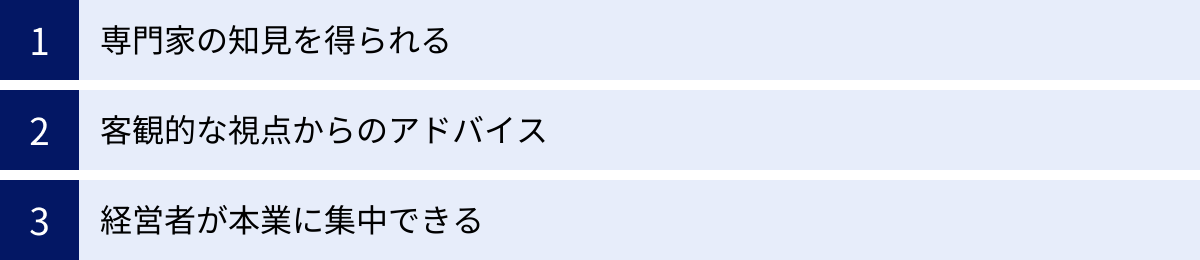

会計コンサルティングを利用するメリット

専門性の高い会計コンサルティングですが、企業がコストをかけてまで利用するのには、それに見合うだけの明確なメリットが存在します。ここでは、主な3つのメリットについて詳しく解説します。

専門家の知見を得られる

最大のメリットは、社内にはない高度な専門知識や豊富な経験、最新の情報を活用できることです。現代の会計・財務の世界は非常に複雑で、常に変化しています。新しい会計基準の導入、国際税務の変更、M&Aに関連する法規制など、すべての動向を社内だけで追いかけ、適切に対応するのは困難です。

- 高度な専門領域への対応: 前述したM&A、事業再生、IPO、IFRS導入といった業務は、いずれも日常的な経理業務とは全く異なる特殊な知識とノウハウを必要とします。これらの分野で数多くの案件を手掛けてきたコンサルタントの知見を活用することで、プロジェクトの成功確率を格段に高めることができます。自社で一から手探りで進めるのに比べ、時間的コストも大幅に削減できます。

- 最新のベストプラクティスの導入: 会計コンサルタントは、様々な業界の多様な企業を支援する中で、効率的な業務プロセスや効果的な管理手法に関する知見(ベストプラクティス)を蓄積しています。自社のやり方が業界標準と比べて非効率ではないか、もっと改善できる点はないか、といった問いに対して、具体的な解決策を提示してくれます。例えば、決算早期化の支援では、他社での成功事例を基に、自社に最適なプロセス改善案を導入できます。

- 法改正や新基準への迅速な対応: 会計や税務に関する法令・基準は頻繁に改正されます。これらの変更に迅速かつ正確に対応することは、企業のコンプライアンス上、極めて重要です。会計コンサルタントは、常に最新情報を収集・分析しており、法改正が自社に与える影響を評価し、必要な対応策を速やかにアドバイスしてくれます。これにより、企業は意図せぬ法令違反のリスクを回避できます。

客観的な視点からのアドバイス

企業が長年同じ組織、同じメンバーで運営されていると、どうしても思考や視野が内向きになりがちです。業務プロセスが慣習化して非効率な点に気づきにくくなったり、社内の人間関係や部署間の力学が、合理的な意思決定を妨げたりすることもあります。

会計コンサルタントは、企業の外部にいる「第三者」だからこそ、しがらみにとらわれない客観的かつ中立的な視点で物事を分析し、提言できます。

- 問題点の客観的な指摘: 社内の人間では言いにくいような組織の問題点や業務の非効率性についても、専門家としての立場から冷静に指摘できます。例えば、「この事業は長年赤字が続いているため、撤退を検討すべきです」「現在の経理体制では、不正が発生するリスクが高いです」といった厳しい指摘も、客観的なデータや分析に基づいて行われるため、経営層も受け入れやすくなります。

- 既成概念の打破: 「昔からこのやり方でやってきたから」という理由だけで続いている非効率な慣習や、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)を打ち破るきっかけを与えてくれます。外部の新しい視点や他社の事例に触れることで、経営層や従業員の意識改革を促し、組織全体の変革を後押しします。

- ステークホルダーへの説明責任: M&Aや事業再生など、株主や金融機関、従業員といった様々な利害関係者(ステークホルダー)の理解を得る必要がある重要な意思決定において、第三者であるコンサルタントによる客観的な分析レポートや評価は、説明の信頼性を高める上で非常に有効です。「専門家による客観的な評価に基づいた判断である」ことを示すことで、円滑な合意形成を促進します。

経営者が本業に集中できる

特に中堅・中小企業や急成長中のスタートアップでは、経営者がプレイングマネージャーとして、営業から開発、人事、そして経理・財務まで、多くの業務を兼任しているケースが少なくありません。しかし、企業の成長フェーズにおいては、経営者は本来、事業戦略の立案、新たな顧客やパートナーの開拓、製品・サービスの革新といった、企業の将来を創るコア業務にこそ時間とエネルギーを集中させるべきです。

会計コンサルティングを活用することで、専門的で時間のかかる財務・会計の課題を専門家に委ねることができます。

- 時間的・精神的負担の軽減: 複雑な会計処理の検討、金融機関向けの資料作成、IPO準備のための膨大なタスクなどをコンサルタントに任せることで、経営者はこれらの業務から解放されます。これにより、経営者は精神的な余裕を持ち、より創造的で戦略的な思考に時間を使うことができます。

- リソースの最適配分: 専門性の高いM&AやIPOのために、社内に専門部署を常設したり、人材を新たに採用したりするのは、多くの企業にとってコストや採用難易度の面で現実的ではありません。必要な時に、必要な期間だけ、外部の専門家であるコンサルタントを活用することは、経営リソースを最も効率的に活用する方法といえます。

- 意思決定の迅速化: 経営者が財務的な課題で悩んだり、情報収集に時間を費やしたりすることがなくなります。コンサルタントから整理された情報と明確な選択肢が提示されるため、迅速かつ的確な意思決定が可能になり、ビジネスチャンスを逃すリスクを減らすことができます。

会計コンサルティングを利用するデメリット

多くのメリットがある一方で、会計コンサルティングの利用には注意すべき点もあります。導入を検討する際には、これらのデメリットも十分に理解し、対策を講じることが重要です。

コストがかかる

会計コンサルティングは、高度な専門知識を持つプロフェッショナルが提供するサービスであるため、その対価として相応の費用が発生します。これが最大のデメリットと言えるでしょう。

コンサルティング費用は、プロジェクトの規模や難易度、期間、契約形態によって大きく異なりますが、M&AやIPO支援のような大規模なプロジェクトでは、総額で数千万円以上にのぼることも珍しくありません。顧問契約であっても、月額数十万円から百万円以上かかるのが一般的です。

このコストが企業の財務状況を圧迫する可能性も考慮しなければなりません。特に、資金繰りに余裕のない企業にとっては、コンサルティング費用の捻出自体が大きな課題となります。そのため、コンサルティングの導入は単なる「経費」としてではなく、「将来の成長やリスク回避のための投資」として捉え、その費用対効果(ROI)を慎重に見極める必要があります。

「何のためにコンサルティングを依頼するのか」「それによって、どのような具体的な成果(コスト削減、売上向上、リスク回避など)が期待できるのか」を明確にし、支払うコストに見合う、あるいはそれ以上のリターンが得られると判断できる場合にのみ、依頼を決定すべきです。安易な依頼は、期待した成果が得られないまま、高額な費用だけがかさんでしまうという最悪の結果を招きかねません。

依頼先によって成果が左右される

会計コンサルティングの成果は、依頼するコンサルティングファームや、実際にプロジェクトを担当するコンサルタント個人のスキル、経験、そして自社との相性に大きく依存します。「どこに(誰に)頼むか」で結果が全く変わってしまうというリスクは、常に念頭に置く必要があります。

- スキルと経験のミスマッチ: 一口に会計コンサルタントといっても、得意分野は様々です。IPO支援で高い実績を持つコンサルタントが、事業再生でも同じように力を発揮できるとは限りません。自社が抱える課題と、コンサルタントの専門性や過去の実績が合致しているかを見極めることが極めて重要です。ファームの知名度やブランドイメージだけで選んでしまうと、自社の課題にフィットしないコンサルタントがアサインされ、プロジェクトが空転してしまう恐れがあります。

- コミュニケーションと相性の問題: コンサルティングは、クライアントとコンサルタントの密な共同作業です。担当コンサルタントとの人間的な相性が悪かったり、コミュニケーションが円滑に進まなかったりすると、信頼関係を築くことができず、プロジェクトはうまくいきません。コンサルタントが高圧的であったり、専門用語ばかりで説明が分かりにくかったりすると、現場の社員の協力が得られず、提言が絵に描いた餅で終わってしまうこともあります。

- 当事者意識の欠如: 依頼した企業側が「高いお金を払ったのだから、あとは全部お任せ」という姿勢でいると、プロジェクトは成功しません。コンサルタントはあくまで外部の支援者であり、課題解決の主体はクライアント企業自身です。企業側が当事者意識を持ち、積極的に情報を提供し、コンサルタントと一緒になって汗をかかなければ、どんなに優秀なコンサルタントでも成果を出すことはできません。コンサルタントへの過度な依存は、社内にノウハウが蓄積されないという結果にもつながり、コンサルティング契約が終了した途端に元の状態に戻ってしまうという事態を招きます。

これらのデメリットを回避するためには、後述する「良い会計コンサルタントの選び方」を参考に、慎重に依頼先を選定し、契約後も主体的にプロジェクトに関与していく姿勢が不可欠です。

会計コンサルティングの費用相場

会計コンサルティングの費用は、依頼する内容やコンサルタントのランク、契約形態によって大きく変動します。ここでは、代表的な3つの契約形態と、それぞれの費用相場について解説します。ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、個別の案件では大きく異なる場合があることをご理解ください。

| 契約形態 | 費用相場(目安) | 特徴・適用ケース |

|---|---|---|

| 顧問契約 | 月額30万円~100万円以上 | 継続的なアドバイス、経営会議への参加など。中長期的なパートナーシップを築きたい場合に適している。 |

| プロジェクト単位 | 総額 数百万円~数千万円以上 | M&A、IPO支援、システム導入など、特定の目的と期間が定められた案件。成果物が明確な場合に採用される。 |

| 時間単位(タイムチャージ) | 1時間あたり3万円~10万円以上 | 短期間の相談やセカンドオピニオン、特定の論点に関するアドバイスなど。スポットでの利用に適している。 |

顧問契約

顧問契約は、一定期間(通常は1年更新)にわたって継続的にアドバイスや支援を受ける契約形態です。企業の外部CFOや相談役のような役割を担ってもらう場合に適しています。

- 費用相場: 月額30万円~100万円以上が一般的なレンジです。費用は、コンサルタントの稼働時間(例:月2回のミーティングと随時のメール・電話相談)、対応する業務範囲、コンサルタントの経験や役職によって変動します。BIG4系ファームのパートナーレベルが関与する場合などは、さらに高額になることもあります。

- サービス内容: 定期的な経営会議への出席、月次決算のレビューと分析報告、予算策定支援、資金繰り相談、新規事業の採算性評価など、日常的に発生する経営課題へのアドバイスが中心となります。

- メリット: 企業のビジネスや内部事情に精通したパートナーとして、長期的な視点から一貫したサポートを受けられます。何か問題が発生した際に、すぐに相談できる専門家がいるという安心感は大きなメリットです。

- 注意点: サービス範囲が曖昧になりがちなので、契約時にどこまでの業務を依頼できるのかを明確に定義しておくことが重要です。「月2回の定例会議以外に、追加で何時間まで稼働してもらえるか」「契約範囲外の業務を依頼した場合の追加料金はどうなるか」などを事前に確認しましょう。

プロジェクト単位

プロジェクト単位の契約は、M&AのデューデリジェンスやIPO支援、基幹システムの導入など、特定の目的とゴールが明確な業務を依頼する場合に用いられます。

- 費用相場: プロジェクトの規模、難易度、期間によって大きく異なり、総額で数百万円から数千万円、場合によっては億円単位になることもあります。費用は、プロジェクトに必要なコンサルタントの人数とランク、想定される総稼働時間に基づいて見積もられるのが一般的です。

- サービス内容: 例えばIPO支援プロジェクトであれば、「資本政策の策定」「内部統制の構築支援」「申請書類の作成支援」といった一連のタスクがパッケージとして提供されます。

- メリット: 目的と成果物が明確であるため、費用対効果を判断しやすいのが特徴です。期間が決まっているため、コスト管理もしやすいといえます。

- 注意点: プロジェクトの途中で要件が変更になったり、予期せぬ問題が発生したりした場合に、追加費用が発生することがあります。契約時に、スコープ(業務範囲)の定義と、スコープ外の業務が発生した場合の対応について、詳細に取り決めておく必要があります。

時間単位

時間単位(タイムチャージ)は、コンサルタントが稼働した時間に基づいて料金を支払う契約形態です。

- 費用相場: コンサルタントの役職によって単価が異なり、1時間あたり3万円(若手クラス)~10万円以上(パートナークラス)が目安となります。

- サービス内容: 特定の会計処理に関するセカンドオピニオンを求めたい、M&Aの初期検討段階で数時間だけ壁打ち相手になってほしい、といったスポットでの利用に適しています。

- メリット: 短時間から利用できるため、比較的手軽に専門家の意見を聞くことができます。必要な分だけ利用できるので、無駄なコストが発生しにくいです。

- 注意点: 長期的なプロジェクトや、どこまで作業が広がるか見通しが立たない業務を時間単位で依頼すると、最終的な費用が想定を大幅に超えてしまうリスクがあります。事前に作業内容と想定される時間、費用の概算上限などを確認しておくことが望ましいでしょう。

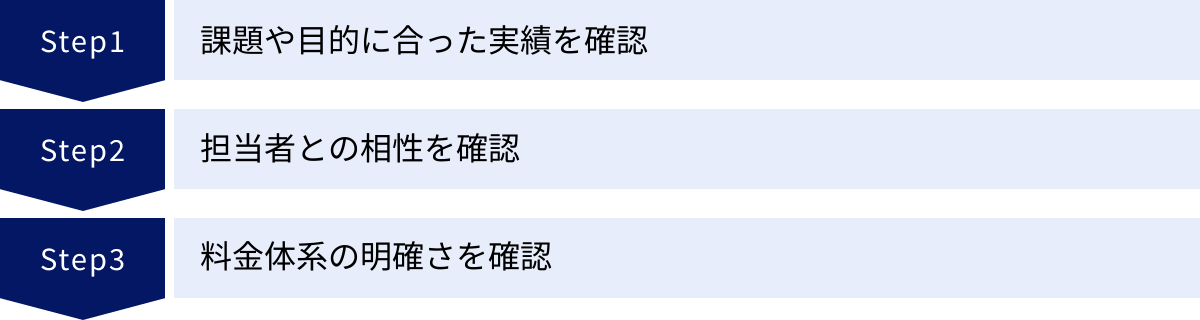

良い会計コンサルタントの選び方

会計コンサルティングの成否は、パートナーとなるコンサルタント選びにかかっていると言っても過言ではありません。高額な費用を支払って期待外れの結果に終わる、といった事態を避けるために、以下の3つのポイントを重視して慎重に選定しましょう。

課題や目的に合った実績があるか

まず最も重要なのは、自社が解決したい課題や達成したい目的と、コンサルタント(またはファーム)が持つ専門性・実績が合致しているかを確認することです。

- 専門領域の確認: 一口に「会計コンサルティング」と言っても、その領域はM&A、事業再生、IPO、IFRSなど多岐にわたります。自社の課題が「海外子会社の管理体制強化」であれば、グローバル展開や連結会計に強いコンサルタントを選ぶべきです。「事業承継を円滑に進めたい」のであれば、税務や法務にも精通し、事業承継案件の実績が豊富なコンサルタントが適任です。

- 具体的な実績の確認: 過去にどのようなプロジェクトを手掛け、どのような成果を出してきたのかを具体的に確認しましょう。ファームのウェブサイトやパンフレットに掲載されている一般的なサービス紹介だけでなく、提案を依頼する段階で、「弊社の課題と類似する案件を支援した経験はありますか?その際、どのような役割を果たし、どのような結果に繋がりましたか?」と踏み込んで質問することが重要です。守秘義務があるため詳細は話せないかもしれませんが、実績のあるコンサルタントであれば、論点や進め方について具体的な示唆を与えてくれるはずです。

- 業界知識の有無: 自社が属する業界のビジネスモデルや商習慣、特有の課題について理解があるかどうかも重要なポイントです。業界知識があれば、より的確で実践的なアドバイスが期待できます。特に製造業、小売業、IT業界など、業界ごとに会計上の論点が異なる場合があるため、 relevantな経験を持つコンサルタントは心強い存在となります。

担当者との相性は良いか

コンサルティングは、結局のところ「人と人との仕事」です。どんなに優れたスキルを持つコンサルタントでも、自社の経営陣や担当者との相性が悪ければ、プロジェクトは円滑に進みません。

- コミュニケーションの質: 契約前の面談や提案の場で、担当予定のコンサルタントと直接話す機会を必ず設けましょう。その際に、以下の点を確認します。

- 傾聴力: こちらの話を真摯に聞き、課題の本質を正確に理解しようとしてくれるか。

- 説明の分かりやすさ: 専門用語を並べるだけでなく、こちらの知識レベルに合わせて平易な言葉で分かりやすく説明してくれるか。

- 質問への的確さ: こちらからの質問に対して、的を射た回答が返ってくるか。論理的で納得感があるか。

- 信頼感と誠実さ: 長期間にわたり、会社の機密情報も共有するパートナーとなるため、信頼できる人柄であるかは非常に重要です。提案内容が過度に楽観的であったり、自社の実績を誇張しすぎたりするコンサルタントには注意が必要です。リスクや課題についても誠実に説明し、できないことはできないと正直に伝えてくれる姿勢があるかを見極めましょう。

- 複数の担当者との面談: 可能であれば、プロジェクトを統括するマネージャーやパートナーだけでなく、実際に現場で中心となって動くコンサルタントやアナリストとも話をしてみることをお勧めします。チーム全体の雰囲気や能力を把握することで、より安心して任せられるかを判断できます。

料金体系が明確か

費用に関するトラブルは、クライアントとコンサルタントの関係を損なう最大の要因の一つです。後々のトラブルを避けるためにも、契約前に料金体系の明確性を徹底的に確認する必要があります。

- 見積もりの詳細: 提示された見積もりが、単に総額だけが記載されたものではなく、「どのような作業に」「どのランクのコンサルタントが」「何時間(何人日)関わるのか」といった内訳が詳細に記載されているかを確認します。内訳が不明瞭な場合は、詳細な説明を求めましょう。

- 業務範囲(スコープ)の明確化: 契約に含まれる業務の範囲が、具体的にどこからどこまでなのかを文書で明確に定義してもらうことが不可欠です。例えば、「IPO支援」というプロジェクトでも、「監査法人対応は含むのか」「申請書類のどの部分まで作成を支援するのか」などを細かく確認します。

- 追加費用の発生条件: 契約した業務範囲を超えた作業(スコープ・クリープ)が発生した場合に、どのような手続きで、どのような単価で追加費用が発生するのかを、必ず契約書に明記してもらいます。口頭での確認だけでなく、文書で合意しておくことが、後の紛争を防ぐ上で極めて重要です。料金体系について質問した際に、曖昧な回答をしたり、明確な説明を避けたりするようなコンサルタントは、避けた方が賢明です。

会計コンサルティングファームの種類

会計コンサルティングサービスを提供するファームは、その成り立ちや規模、得意領域によっていくつかの種類に分類できます。ここでは、代表的な3つのカテゴリーについて、それぞれの特徴を解説します。

| ファームの種類 | 特徴 | 主なクライアント層 | 案件の規模・領域 |

|---|---|---|---|

| BIG4系 | グローバルネットワーク、監査法人母体、ブランド力、大規模・複雑案件への対応力 | 大企業、グローバル企業、金融機関 | 大規模・クロスボーダー案件(M&A、IFRS、グローバル税務など) |

| 国内大手 | 国内の商習慣に精通、幅広いサービスライン、官公庁との繋がり | 大企業、中堅企業、官公庁 | 大規模~中規模(事業再生、経営管理高度化、ITコンサルなど) |

| 中小・ブティック系 | 特定領域・業界に特化、柔軟・迅速な対応、経営者との距離が近い | 中小企業、ベンチャー、中堅企業 | 中規模~小規模(IPO支援、事業承継、M&Aアドバイザリーなど) |

BIG4系コンサルティングファーム

BIG4とは、世界4大会計事務所(デロイト トーマツ、PwC、EY、KPMG)を母体とする、世界最大級のプロフェッショナルファーム群を指します。これらのファームは、世界中に広がる広範なネットワークと、監査・税務・法務・コンサルティングといった多様なサービスラインを擁しているのが最大の特徴です。

- 強み:

- グローバルネットワーク: 世界各国の拠点と連携し、国境を越えるクロスボーダーM&Aや、グローバルでのIFRS導入、国際税務といった複雑な案件に対応できる圧倒的な実行力があります。

- ブランド力と信頼性: 監査法人を母体としていることから、会計・財務に関する高い専門性と信頼性が担保されています。大規模なプロジェクトにおいて、金融機関や規制当局からの信頼を得やすいというメリットもあります。

- 豊富な人材と知見: 各分野の専門家が多数在籍しており、企業のあらゆる会計・財務課題に対して、ワンストップでソリューションを提供できる総合力があります。

- クライアントと案件: 主なクライアントは、日本を代表する大企業やグローバルに事業を展開する多国籍企業、大手金融機関などです。手掛ける案件も、大規模で複雑性の高いものが中心となります。

国内大手コンサルティングファーム

日本発祥のコンサルティングファームで、独自のブランドと強みを築いている企業群です。BIG4と同様に幅広いサービスを提供しますが、より日本のビジネス環境や文化、商習慣に根差したコンサルティングを得意としています。

- 強み:

- 国内市場への深い理解: 長年にわたり日本の企業を支援してきた経験から、日本特有の経営課題や組織文化に対する深い洞察力を持っています。

- 官公庁との繋がり: 政府系のプロジェクトや、政策立案に関わる調査研究などを手掛けているファームも多く、官公庁との強いパイプを持つ場合があります。

- 柔軟なサービス提供: BIG4に比べ、より日本企業のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供しようとする傾向があります。

- クライアントと案件: クライアント層はBIG4と重なる部分もありますが、国内の中堅企業も重要なターゲットとしています。事業再生や経営管理体制の高度化、国内市場向けのIT戦略立案など、ドメスティックな案件にも強みを発揮します。

中小コンサルティングファーム

特定の業務領域や業界に専門特化した、少数精鋭のファームです。M&Aアドバイザリーに特化した「M&Aブティック」、事業再生を専門とする「事業再生ブティック」、IPO支援に強みを持つファームなど、その専門性は多岐にわたります。

- 強み:

- 高い専門性: 特定の分野において、大手ファームを凌ぐほどの深い知識と経験を持っていることがあります。その分野の第一人者と呼ばれるようなコンサルタントが在籍していることも少なくありません。

- 柔軟性とスピード: 組織が小規模であるため、意思決定が速く、クライアントのニーズに対して小回りの利く、スピーディーな対応が可能です。

- コストパフォーマンス: 大手ファームに比べて間接コストが少ないため、同等のサービスを比較的リーズナブルな価格で提供できる場合があります。

- クライアントと案件: 主なクライアントは、特定の専門性を求める中堅・中小企業やベンチャー企業です。経営者と直接対話しながら、ハンズオンで支援を進めるスタイルが多いのが特徴です。

どの種類のファームを選ぶべきかは、企業の規模や課題の内容、予算によって異なります。グローバルな課題であればBIG4系、国内の複雑な課題であれば国内大手、特定の専門分野で迅速な対応を求めるなら中小・ブティック系といったように、自社の状況に最も適したパートナーを選ぶことが重要です。

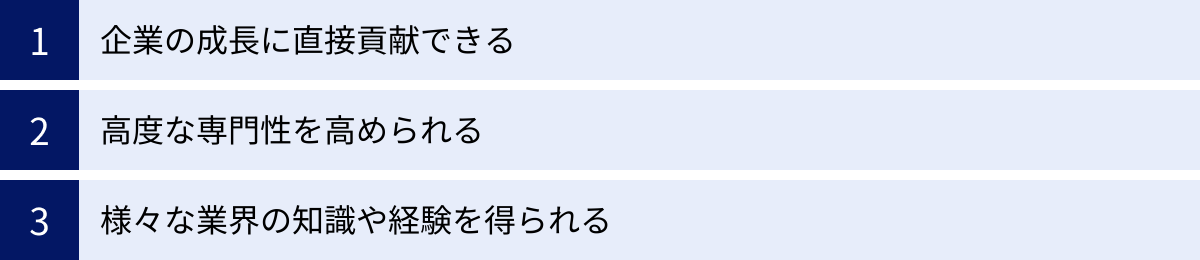

会計コンサルタントのやりがい

会計コンサルタントは、高度な専門知識が求められ、時には長時間労働も伴う厳しい職業ですが、それを上回る大きなやりがいと魅力があります。ここでは、代表的な3つのやりがいについて紹介します。

企業の成長に直接貢献できる

会計コンサルタントの仕事は、単なるアドバイスに留まりません。クライアント企業の経営層と深く関わり、その意思決定を支え、企業の未来を左右するような重要なプロジェクトに携わることができます。

- 経営のパートナーとしての実感: M&Aを成功に導いてクライアントの事業規模を倍増させたり、事業再生計画を完遂して倒産の危機から救ったり、IPOを達成して企業の新たな成長ステージへの扉を開いたりと、自らの働きがクライアント企業の歴史的な転換点に繋がり、その成長や存続に直接貢献できたという実感は、何物にも代えがたい大きな達成感をもたらします。

- 成果の可視化: コンサルティングの成果は、売上向上、コスト削減、株価上昇といった形で、財務数値として明確に現れることが多くあります。自分たちの提言や支援が、具体的な数字となって企業の価値向上に結びついたとき、大きな喜びと仕事への誇りを感じることができます。

- 経営層との対話: 日常的に企業の社長やCFO、役員といった経営トップと対峙し、対等な立場で議論を交わします。若いうちから、普通に会社員をしていては得られないような高い視座でビジネスを捉える経験を積むことができるのは、この仕事ならではの醍醐味です。

高度な専門性を高められる

会計コンサルタントは、プロフェッショナルとして常に自己研鑽を続けることが求められます。その環境は、知的好奇心が旺盛な人にとっては、絶好の成長の場となります。

- 最先端の知識の習得: 会計基準、税法、金融規制などは常に変化しています。クライアントに最高のサービスを提供するために、常に最新の知識を学び、吸収し続ける必要があります。この知的な挑戦の連続が、自身の専門家としての価値を絶えず高めていくことにつながります。

- 多様な案件を通じた実践的スキルの向上: M&A、事業再生、フォレンジックなど、一つとして同じ案件はありません。毎回異なる課題、異なる状況の中で、机上の知識をいかに現実の問題解決に応用するかという実践的なスキルが磨かれます。この経験の積み重ねが、対応できる領域を広げ、より複雑で難易度の高い課題を解決できるコンサルタントへと成長させてくれます。

- 優秀な同僚との切磋琢磨: コンサルティングファームには、高い専門性と志を持った優秀な人材が集まっています。そうした同僚や上司と日常的に議論を交わし、互いにフィードバックを与え合う環境は、自身の思考をシャープにし、成長を加速させる大きな要因となります。

様々な業界の知識や経験を得られる

特定の事業会社に所属するのとは異なり、会計コンサルタントは短期間に様々な業界のクライアントを担当します。

- 幅広い視野の獲得: 今日は製造業のサプライチェーン改革を支援し、明日はIT企業のサブスクリプションモデルの会計処理を検討する、といったように、多種多様なビジネスに触れる機会があります。それぞれの業界のビジネスモデル、成功要因、課題などを深く理解する過程で、物事を多角的・俯瞰的に捉える幅広い視野が養われます。

- ポータブルスキルの習得: 特定の業界知識だけでなく、業界を問わず通用する問題解決能力、分析力、コミュニケーション能力といった「ポータブルスキル」が徹底的に鍛えられます。このスキルは、将来どのようなキャリアに進む上でも強力な武器となります。

- 知的好奇心の充足: 新しい業界、新しいビジネスモデルに触れるたびに、新たな発見や学びがあります。知的好奇心が強く、新しいことを学ぶのが好きな人にとっては、常に新鮮な刺激を受けながら仕事に取り組める、非常に魅力的な環境と言えるでしょう。

会計コンサルタントの年収の目安

会計コンサルタントは、その専門性の高さと業務の過酷さから、一般的に高い報酬水準で知られています。年収は、所属するファームの種類(BIG4系、国内系など)や個人のパフォーマンスによっても異なりますが、役職(タイトル)に応じておおよそのレンジが決まっています。

以下に、外資系やBIG4系のコンサルティングファームにおける一般的な役職と年収の目安をまとめます。

| 役職 | 年齢の目安 | 年収の目安(ベース+賞与) | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| アナリスト | 22~27歳 | 500万円~800万円 | 情報収集、データ分析、資料作成のサポートなど、プロジェクトの基礎業務を担当。 |

| コンサルタント | 25~32歳 | 700万円~1,300万円 | プロジェクトの実務担当者。自身でタスクを設計・遂行し、クライアントへの報告も部分的に担う。 |

| マネージャー | 30~40歳 | 1,200万円~2,000万円 | プロジェクト全体の現場責任者。デリバリー(成果物)の品質管理、スケジュール管理、チームメンバーの育成を担う。 |

| シニアマネージャー / パートナー | 35歳~ | 2,000万円以上 | 複数プロジェクトの統括責任者。ファームの経営、新規クライアントの開拓(営業)も重要なミッションとなる。 |

アナリストクラス

新卒や社会人経験の浅い第二新卒者が最初に就くポジションです。主な仕事は、先輩コンサルタントの指示のもと、情報収集(リサーチ)、Excelでのデータ分析、PowerPointでの資料作成など、プロジェクトの土台となる作業です。この期間を通じて、コンサルタントとしての基礎的な思考法やスキルを徹底的に叩き込まれます。年収は500万円~800万円程度が一般的ですが、残業代や業績賞与によって変動します。

コンサルタントクラス

アナリストとして2~3年の経験を積むか、事業会社などから中途採用で入社した場合に就くポジションです。プロジェクトの中核を担う実務担当者として、特定のタスクや論点を任され、自律的に業務を遂行することが求められます。クライアントとのミーティングで、自身の分析結果を報告する機会も増えてきます。年収レンジは700万円~1,300万円程度と幅広く、ここでのパフォーマンスがその後の昇進スピードを大きく左右します。

マネージャークラス

プロジェクト全体の管理責任者です。クライアントとの窓口となり、プロジェクトの進捗、品質、予算に責任を持ちます。チームメンバー(コンサルタントやアナリスト)への指示出し、育成、パフォーマンス管理も重要な役割です。クライアントの期待値をコントロールし、最終的な成果物(デリバリー)を高い品質で納品することが求められます。年収は1,200万円~2,000万円に達し、多くのコンサルタントが目指す一つのマイルストーンです。

シニアマネージャー・パートナークラス

マネージャーの上位職であり、ファームの経営層に位置します。シニアマネージャーは、より大規模で複雑なプロジェクトを複数統括する役割を担います。パートナーは、共同経営者として、ファームの売上に直接責任を負います。新規クライアントを開拓し、大型案件を受注してくる営業(セールス)能力が極めて重要になります。年収は2,000万円を超え、トップクラスのパートナーになると数億円に達することもあります。まさに実力主義の世界の頂点と言えるでしょう。

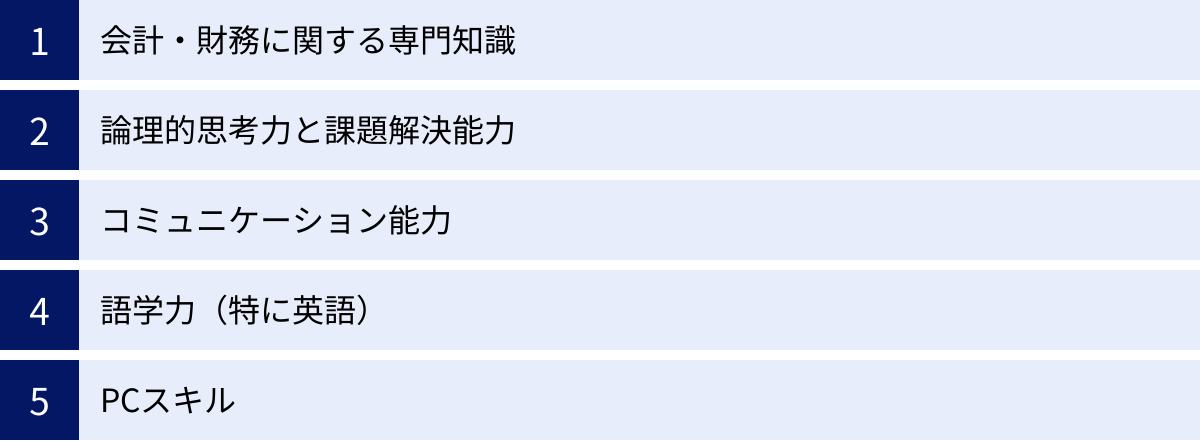

会計コンサルタントに求められるスキル

会計コンサルタントとして活躍するためには、専門知識に加えて、多様なソフトスキルが求められます。ここでは、特に重要とされる5つのスキルについて解説します。

会計・財務に関する専門知識

これは会計コンサルタントにとって最も基本的な土台となるスキルです。クライアントから信頼を得て、的確なアドバイスを行うためには、深く、かつ幅広い知識が不可欠です。

- 会計知識: 簿記の原則はもちろんのこと、日本の会計基準、IFRS(国際財務報告基準)、米国会計基準など、複数の会計基準に関する深い理解が求められます。特に、収益認識、金融商品、企業結合といった複雑な論点については、その背景にある考え方まで含めて精通している必要があります。

- 財務(ファイナンス)知識: 企業価値評価(バリュエーション)、DCF法、資本コスト(WACC)、コーポレートファイナンスの理論など、企業の財政状態や投資判断を評価するための知識です。M&Aや事業再生の案件では中心的なスキルとなります。

- 関連法規: 会社法、金融商品取引法、税法など、企業活動に関連する法律の知識も必要です。特に組織再編やIPOといった案件では、法的な制約を理解した上で最適なスキームを設計する能力が求められます。

これらの専門知識は、公認会計士やUSCPA、税理士といった資格を通じて体系的に学ぶことができ、資格保有は専門性の高さを客観的に証明する上で非常に有利に働きます。

論理的思考力と課題解決能力

コンサルタントの価値は、複雑で混沌とした情報の中から問題の本質を見抜き、それを解決するための道筋を論理的に描き出す能力にあります。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 情報を構造的に整理し(MECE、ロジックツリーなど)、因果関係を正確に捉え、筋道の通った結論を導き出す能力です。クライアントから提供される断片的な情報や、大量のデータの中から、本当に重要な示唆(インサイト)を引き出すために不可欠です。

- 仮説思考: 限られた情報の中から「問題の真因はこれではないか」「この解決策が有効ではないか」という仮説を立て、それを検証するために必要な分析や情報収集を効率的に進める思考法です。闇雲に分析するのではなく、常にゴールから逆算して最短距離で答えにたどり着くための重要なスキルです。

- 課題解決能力: 特定した課題に対して、現実的で実行可能な解決策を立案し、クライアントが実際に行動に移せるように具体的なアクションプランまで落とし込む能力です。単なる「べき論」を語るのではなく、クライアントの組織文化やリソースの制約なども考慮した、地に足の着いた提案が求められます。

コミュニケーション能力

どんなに優れた分析や提案も、相手に伝わらなければ価値を生みません。会計コンサルタントには、様々なステークホルダーと円滑な関係を築き、相手を動かす高度なコミュニケーション能力が求められます。

- ヒアリング能力: クライアントが抱える課題の背景や、言葉の裏にある本当のニーズを深く理解するために、相手の話を注意深く聞く力です。的確な質問を投げかけることで、相手自身も気づいていなかった本質的な問題を引き出すことができます。

- プレゼンテーション能力: 自身の分析結果や提案内容を、経営層や現場の担当者など、異なる知識レベルの相手に対して、分かりやすく、説得力を持って伝える能力です。複雑な内容をシンプルなロジックと明快な言葉で表現する力が問われます。

- 交渉・調整能力: プロジェクトを進める上では、意見の異なる部署間の調整や、クライアントとのスコープ交渉など、利害が対立する場面も少なくありません。そうした状況で、粘り強く対話し、関係者全員が納得できる着地点を見つけ出す調整力が重要になります。

語学力(特に英語)

グローバル化が進む現代において、英語力は会計コンサルタントにとってますます重要なスキルとなっています。

- クロスボーダー案件への対応: 外資系企業がクライアントであったり、海外企業のM&Aを支援したりする場合、英語での会議、メールのやり取り、英語の契約書や財務諸表の読解は日常業務となります。

- 最新情報のキャッチアップ: IFRSの最新動向や海外の先進的な事例など、専門分野の最先端の情報は、多くの場合まず英語で発信されます。一次情報に直接アクセスし、迅速にキャッチアップするためには、高い英語の読解力が不可欠です。

- グローバルなキャリアパス: BIG4系ファームなどでは、海外オフィスへの転勤や、海外メンバーと協働するプロジェクトも多く、英語力は自身のキャリアの可能性を広げる上で大きな武器となります。

PCスキル

会計コンサルタントの仕事は、分析と資料作成が大きなウェイトを占めるため、PCを効率的に使いこなすスキルは生産性に直結します。

- Excel: VLOOKUPやピボットテーブルといった基本的な関数を使いこなすのはもちろんのこと、財務モデリング(事業計画や企業価値をExcelでシミュレーションするモデル)をゼロから構築できる高度なスキルが求められます。ショートカットキーを駆使して、高速で作業を進める能力も重要です。

- PowerPoint: 分析結果や提案内容を、視覚的に分かりやすく、論理的なストーリーで伝えるための資料作成スキルです。単に見た目が綺麗なだけでなく、「メッセージが明確で、1スライド=1メッセージの原則が守られているか」「全体の構成に説得力があるか」といった点が重視されます。

- データベース/BIツール: 大量のデータを扱う際には、AccessやSQL、Tableau、Power BIといったツールを使いこなし、効率的にデータを抽出・加工・可視化する能力も求められるようになっています。

会計コンサルタントに有利な4つの資格

会計コンサルタントになるために必須の資格はありませんが、高度な専門性を客観的に証明し、キャリアを有利に進める上で非常に役立つ資格がいくつか存在します。ここでは、特に評価の高い4つの資格を紹介します。

① 公認会計士

公認会計士は、会計・監査の専門家であることを証明する日本の国家資格であり、会計コンサルタントを目指す上で最も有利な資格の一つと言えます。

- 圧倒的な信頼性: 資格取得の過程で、財務会計、管理会計、監査、税法、会社法といった、会計コンサルタントの業務に直結する幅広い知識を体系的かつ深く学びます。この知識は、クライアントにアドバイスを行う際の強固な土台となります。また、「公認会計士」という肩書は、クライアントや金融機関に対して絶大な信頼感を与えます。

- 監査法人からのキャリアパス: 多くの公認会計士は、資格取得後に監査法人でキャリアをスタートさせます。監査法人で多様な企業の財務諸表を監査した経験は、企業のビジネスモデルや内部統制を深く理解する上で非常に貴重です。この経験を活かして、監査法人内のアドバイザリー部門(コンサルティング部門)に異動したり、コンサルティングファームに転職したりするケースは、王道のキャリアパスとなっています。

- 独占業務: 財務諸表監査は公認会計士の独占業務であり、この監査経験を通じて培われる会計基準への深い理解は、他の職種では得難い強みとなります。

② 米国公認会計士(USCPA)

USCPA(U.S. Certified Public Accountant)は、米国各州が認定する公認会計士資格です。グローバル案件や外資系企業へのコンサルティングで特に強みを発揮します。

- 国際会計基準(IFRS)との親和性: USCPAの試験科目は、米国会計基準(US-GAAP)をベースとしていますが、これはIFRSと共通する概念や原則が多く、IFRS導入支援などの案件で非常に役立ちます。US-GAAPやIFRSに関する知識は、日系グローバル企業の支援においても高く評価されます。

- 英語力の証明: 試験はすべて英語で行われるため、USCPAを保有していることは、会計・財務分野の専門知識とビジネスレベルの英語力を同時に証明する強力な武器となります。クロスボーダーM&Aや外資系クライアントを相手にする際に、大きなアドバンテージとなります。

- 比較的短期での取得可能性: 日本の公認会計士試験に比べて科目合格制が柔軟であり、学習範囲も絞られているため、社会人が働きながらでも比較的短期間(1年~2年程度)で取得を目指しやすいというメリットがあります。

③ 税理士

税理士は、税務に関する専門家であることを証明する日本の国家資格です。会計と税務は密接不可分であり、税理士資格も会計コンサルティングの世界で高く評価されます。

- 税務が絡む案件での強み: 事業承継、組織再編(合併、会社分割など)、M&Aといった案件では、税務上の取り扱いがスキーム決定の重要な要素となります。税務の観点から最適なストラクチャーを提案できる税理士は、こうしたプロジェクトで非常に重宝されます。

- タックスプランニングの視点: 企業経営において、節税を含めたタックスプランニングは常に重要なテーマです。会計コンサルタントとして経営改善を提案する際に、税務的なメリット・デメリットまで踏み込んだ、より付加価値の高いアドバイスが可能になります。

- 事業再生での活躍: 経営不振企業の再生において、繰越欠損金の活用や債権放棄に伴う税務処理など、税務の知識が不可欠な場面が多くあります。事業再生の専門家としてキャリアを築く上でも有利な資格です。

④ 日商簿記検定1級

日商簿記検定1級は、公認会計士や税理士のようなプロフェッショナル資格(独占業務を持つ資格)ではありませんが、極めて高度な会計知識を有していることを証明できるため、コンサルティング業界への入り口として非常に有効な資格です。

- ポテンシャル採用での高い評価: 特に、会計実務未経験の若手(第二新卒など)が会計コンサルタントを目指す場合、日商簿記1級を取得していることは、高い学習意欲と会計分野への強いコミットメントを示す有力な証拠となります。採用選考において、他の候補者との大きな差別化要因となります。

- 会計プロフェッショナルへの登竜門: 日商簿記1級の学習範囲は、公認会計士試験や税理士試験(簿記論・財務諸表論)と重なる部分が多く、これらの難関資格を目指す上での基礎固めとしても最適です。

- 実務への即戦力: 1級で問われる商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の知識は、連結会計や特殊商品売買、設備投資の意思決定など、実務で直面する高度な論点をカバーしており、入社後スムーズに業務に適応する助けとなります。

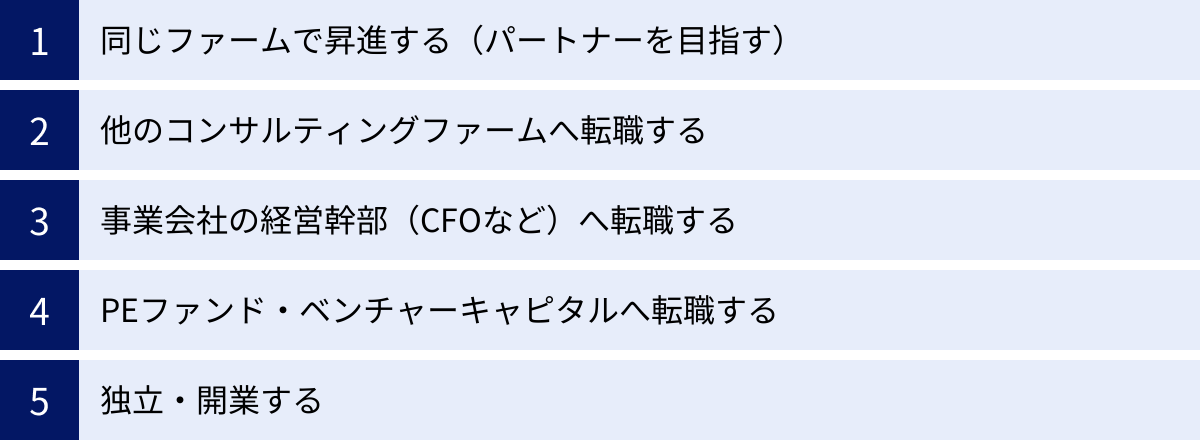

会計コンサルタントのキャリアパス

会計コンサルタントとして経験を積んだ後には、多様で魅力的なキャリアの選択肢が広がっています。ここで得られる高度な専門性とポータブルスキルは、様々な分野で高く評価されるためです。

同じファームで昇進する(パートナーを目指す)

最も一般的で、王道ともいえるキャリアパスです。アナリストからコンサルタント、マネージャー、シニアマネージャー、そして最終的にはファームの共同経営者であるパートナーへと、階梯を上っていく道です。

昇進するにつれて、より大規模で複雑なプロジェクトの責任者となり、チームマネジメントや人材育成の役割も大きくなります。パートナーになれば、ファームの経営戦略や新規クライアントの開拓にも責任を負う、まさにファームの顔となる存在です。厳しい競争を勝ち抜く必要はありますが、自らが所属する組織を動かし、業界に大きな影響を与えることができる、非常にやりがいのあるキャリアです。

他のコンサルティングファームへ転職する

現在のファームで得た経験やスキルを活かし、他のコンサルティングファームへ移籍するキャリアパスも一般的です。転職の動機は様々です。

- 専門性の深化・転換: より専門性の高いブティックファームに移り、特定の分野(例:M&A)を極める。あるいは、会計コンサルティングから戦略コンサルティングへと領域を広げ、より上流の経営課題に挑戦する。

- 処遇の改善: 自身の市場価値を評価してもらい、より高い年収やポジションを求めて、同業他社(特にBIG4間など)へ転職する。

- ワークライフバランスの改善: 大手ファームから、より働き方の柔軟性が高い中小ファームへ移籍するケースもあります。

事業会社の経営幹部(CFOなど)へ転職する

コンサルタントとして外部から企業を支援する立場から、当事者として企業内部から経営を担う立場へと転身するキャリアパスです。「ポストコンサル」として非常に人気が高く、多くのコンサルタントが目指す道の一つです。

- CFO(最高財務責任者)や経営企画部長: コンサルティングで培った財務戦略、M&A、資金調達、経営管理といった知識と経験は、事業会社の財務・経営企画部門で即戦力として高く評価されます。特に、成長ステージにあるベンチャー企業やIPOを目指す企業では、CFOとして経営の中核を担うチャンスが多くあります。

- ハンズオンでの事業貢献: 外部からの提言に留まらず、自らが下した意思決定の結果に最後まで責任を持ち、事業を成長させていくという、コンサルタントとは異なる種類のやりがいがあります。

PEファンド・ベンチャーキャピタルへ転職する

M&Aアドバイザリーや企業価値評価のスキルを活かし、投資のプロフェッショナルへと転身する道です。

- PE(プライベート・エクイティ)ファンド: 企業の買収(バイアウト)を行い、経営に積極的に関与して企業価値を高め、数年後に売却することで利益を得る投資会社です。会計コンサルタントは、投資先のソーシング(発掘)、デューデリジェンス、バリュエーション、買収後の経営改善(バリューアップ)といった、ファンド業務のあらゆる局面で活躍できます。

- VC(ベンチャーキャピタル): スタートアップ企業に投資し、その成長を支援する投資会社です。投資先の事業計画を評価したり、財務戦略をアドバイスしたりする役割が期待されます。

これらの職種は極めて専門性が高く、コンサルティングファームの中でも特に優秀な人材が集まる、非常に人気の高いキャリアパスです。

独立・開業する

コンサルティングファームで培った専門性、実績、そして人脈を元に、自身のコンサルティングファームを立ち上げる道です。

自らが経営者となり、サービス内容、クライアント、働き方などをすべて自分で決めることができます。成功すればファーム勤務時代を大きく上回る収入を得ることも可能ですが、クライアントを自力で開拓し続けなければならない営業力や、経営者としての資質も問われる、チャレンジングな選択肢です。特定のニッチな領域で第一人者となることで、成功を収めている独立系コンサルタントも数多く存在します。

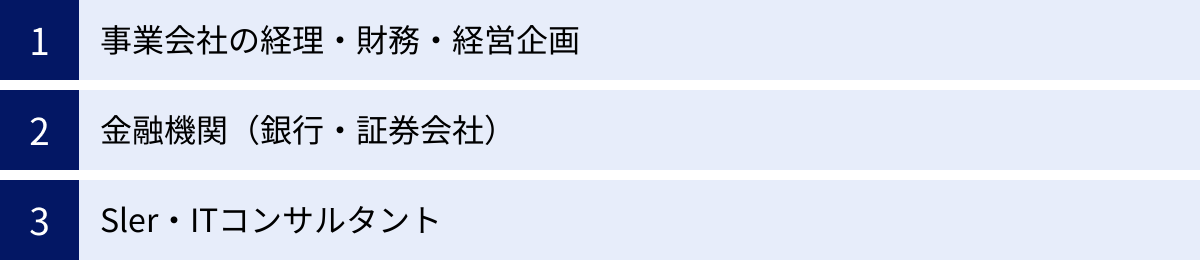

未経験から会計コンサルタントになるには

会計コンサルタントは専門職ですが、必ずしも会計関連の職務経験者だけがなれるわけではありません。特に20代の若手層を中心に、ポテンシャルを重視した未経験者採用も活発に行われています。

未経験からこのキャリアを目指す場合、いくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、ポテンシャルとして評価されるのは、「論理的思考能力」「学習意欲」「コミュニケーション能力」といったソフトスキルです。コンサルティングファームの採用選考では、ケース面接などを通じて、これらの地頭の良さが厳しく評価されます。

次に、会計分野への強い関心とコミットメントを示すことが不可欠です。全くの知識ゼロではスタートラインに立つことすら難しいため、自主的な学習が求められます。その最も効果的なアピール方法が資格取得です。日商簿記検定1級や米国公認会計士(USCPA)を取得していれば、会計知識のレベルと学習意欲を客観的に証明でき、選考で非常に有利に働きます。

職務経験としては、会計コンサルティングと親和性の高い領域での経験があると、未経験者の中でも有利になります。例えば、以下のような経験です。

- 事業会社の経理・財務・経営企画: 企業の会計実務や予算管理、経営分析などの経験は直接的に活かせます。

- 金融機関(銀行・証券会社): 法人営業担当者として企業の財務分析や融資判断を行っていた経験や、投資銀行部門でのM&A関連業務の経験は高く評価されます。

- Sler・ITコンサルタント: 会計システムの導入や業務プロセス改善の経験は、ERP導入支援や決算早期化といったプロジェクトで強みとなります。

未経験からの転職活動においては、コンサルティング業界に特化した転職エージェントの活用が非常に有効です。業界の動向や各ファームの特色、選考プロセスの詳細といった内部情報に精通しており、非公開求人の紹介を受けられる可能性もあります。また、履歴書・職務経歴書の添削や、難関とされるケース面接の対策など、専門的なサポートを受けることで、内定の可能性を大きく高めることができます。

未経験からの挑戦は決して簡単ではありませんが、明確な目標意識を持ち、必要なスキルや資格を戦略的に身につけ、適切なサポートを活用することで、会計コンサルタントへの道は十分に開かれています。

まとめ

本記事では、会計コンサルティングの世界について、その定義から仕事内容、メリット・デメリット、キャリアパスに至るまで、多角的に掘り下げてきました。

会計コンサルティングとは、会計・財務の専門家が、M&A、事業再生、IPO支援といった企業の重要な局面において、専門的かつ客観的な視点から課題解決を支援するプロフェッショナルサービスです。企業にとっては、自社にない高度な知見を活用し、経営者が本業に集中できる環境を整える上で、非常に価値のある選択肢となり得ます。ただし、その利用には相応のコストがかかり、依頼先の選定が成果を大きく左右するため、慎重な検討が不可欠です。

一方で、会計コンサルタントという職業は、高い専門性と論理的思考力、そして激務に耐えうる体力が求められる厳しい世界です。しかし、その先には企業の成長に直接貢献できる大きなやりがい、高い報酬、そして多様で魅力的なキャリアパスが広がっています。常に学び続け、自己成長を求める意欲のある方にとっては、これ以上ないほど刺激的で充実したキャリアを築けるでしょう。

この記事が、会計コンサルティングの活用を検討している企業のご担当者様や、この分野でのキャリアを目指す方々にとって、その全体像を理解し、次の一歩を踏み出すための確かな一助となれば幸いです。