社会や経済の動向が複雑化し、将来の予測が困難になる現代において、「シンクタンク」という存在が注目を集めています。政策提言や経済分析に関するニュースでその名前を耳にすることもあるでしょう。しかし、「シンクタンクとは具体的に何をしている組織なのか」「コンサルティングファームとはどう違うのか」と問われると、明確に答えられる人は少ないかもしれません。

この記事では、シンクタンクという組織の基本から、混同されがちなコンサルティングファームとの違い、具体的な仕事内容、求められるスキル、そしてキャリアパスに至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。社会の課題解決に知的に貢献するシンクタンクの世界を深く理解することで、新たなキャリアの選択肢や、社会を読み解く新しい視点が見つかるかもしれません。

本記事を通じて、シンクタンクに関するあらゆる疑問を解消し、その魅力と実態に迫っていきましょう。

目次

シンクタンクとは?

シンクタンクは、直訳すると「思考のタンク(Think Tank)」、すなわち「頭脳集団」を意味します。社会、経済、政治、外交、科学技術といった幅広い分野の専門家が集まり、中立的・客観的な立場から調査・分析を行い、その成果を社会に発信・提言する研究機関です。その活動は、政府の政策立案から企業の経営戦略、さらには世論形成に至るまで、多岐にわたる領域に影響を与えています。

知的生産活動を行う専門家集団

シンクタンクの最も本質的な特徴は、専門家による知的生産活動を組織的に行う点にあります。所属する研究員は、経済学者、社会学者、政治学者、統計学者、エンジニアなど、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルです。彼らはそれぞれの専門知識を駆使して、複雑な社会課題を多角的に分析します。

大学などの研究機関と似ている側面もありますが、シンクタンクはより現実社会の課題解決に直結した、実践的な研究を志向する点が異なります。アカデミックな理論研究に留まらず、調査結果に基づいた具体的な政策オプションや未来予測を提示することが、シンクタンクの重要な役割です。

例えば、「少子高齢化の進行が日本経済に与える影響」といったマクロなテーマについて、人口動態の統計分析、社会保障制度のシミュレーション、諸外国の事例研究などを通じて、課題の構造を解明します。そして、その解決策として「女性の就労支援策の強化」「高齢者雇用の促進」「移民政策の見直し」といった具体的な提言をレポートにまとめ、政府や社会に問いかけます。

このような知的生産活動は、個々の専門家の能力だけでなく、組織としての知見の集積や、異なる専門分野の研究員が協働する「集合知」によって成り立っています。まさに、社会の羅針盤となる「知」を生み出す工場のような存在と言えるでしょう。

シンクタンクの主な役割と目的

シンクタンクが社会で果たす役割と目的は、大きく分けて以下の3つに集約されます。

- 社会・経済課題の調査・分析と未来予測

シンクタンクの根幹をなす活動です。政府の統計データや独自に実施したアンケート調査、ヒアリングなどを用いて、現状を客観的に把握・分析します。例えば、四半期ごとに発表されるGDP(国内総生産)の成長率予測や、特定の産業分野の市場規模予測などがこれにあたります。単なる現状分析に留まらず、データに基づいた論理的な推論によって、数年から数十年先の中長期的な未来の姿を描き出すことが求められます。これらの分析結果や予測は、政府が経済政策を決定したり、企業が中長期の経営計画を策定したりする際の重要な判断材料となります。 - 政策の立案・提言と評価

調査・分析によって明らかになった課題に対し、具体的な解決策としての政策を立案し、政府や国会、地方自治体などに提言します。このプロセスは「政策インキュベーター(政策の孵化器)」とも呼ばれ、シンクタンクの社会的な存在意義の中核をなします。提言は、詳細なレポートや提言書という形で公表され、公の議論を喚起します。

また、新しい政策を提言するだけでなく、現在実施されている政策が意図した効果を上げているかを客観的に評価し、改善点を指摘する役割も担います。EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)の重要性が高まる中で、データに基づいた政策評価機能はますます重要になっています。 - 世論形成と知識の普及

シンクタンクの研究成果は、専門家や政策担当者だけのものではありません。シンポジウムやセミナーの開催、書籍やウェブサイトでの情報発信、メディアへのコメント提供などを通じて、研究成果を広く社会に還元し、国民的な議論を深めることも重要な目的です。例えば、「再生可能エネルギーの導入拡大」というテーマについて、そのメリット・デメリット、実現に向けた課題などを分かりやすく解説することで、国民一人ひとりが社会課題を自分ごととして考えるきっかけを提供します。このようにして、健全な世論形成に貢献し、社会全体の知的レベルの向上を支えています。

これらの役割を果たす上で、シンクタンクには中立性・客観性・独立性が強く求められます。特定の利益団体や政治的立場に偏ることなく、あくまでデータと論理に基づいた分析・提言を行うことが、その信頼性の源泉となっています。

シンクタンクとコンサルティングファームの5つの違い

シンクタンクとコンサルティングファームは、どちらも「知的サービスを提供する専門家集団」という点で共通しており、業務内容にも重なる部分があるため、しばしば混同されがちです。しかし、その目的や顧客、提供価値には明確な違いが存在します。ここでは、両者の違いを5つの観点から詳しく解説します。

| 比較項目 | シンクタンク | コンサルティングファーム |

|---|---|---|

| ① 目的 | 社会課題の解決、公共の利益追求(マクロ・中長期的) | クライアント企業の利益最大化、個別課題の解決(ミクロ・短中期的) |

| ② 主な顧客 | 政府、官公庁、地方自治体など | 民間企業(製造業、金融、ITなど多岐にわたる) |

| ③ 提供価値・成果物 | 調査レポート、政策提言書、経済見通し(公開されることが多い) | 戦略提案書、業務改善計画、実行支援(非公開が原則) |

| ④ 業務内容 | リサーチ、データ分析、シミュレーション、文献調査(研究者・学者に近い) | ヒアリング、現場常駐、ワークショップ、実行支援(ハンズオンでの課題解決) |

| ⑤ 求められるスキル | 高度な分析能力、特定分野の専門性、論文執筆能力 | 課題解決能力、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力 |

① 目的の違い

両者の最も根源的な違いは、活動の目的にあります。

シンクタンクの第一義的な目的は、「社会全体の課題解決」や「公共の利益の追求」です。扱うテーマは、少子高齢化、環境問題、エネルギー政策、国家安全保障といった、国や社会全体に関わるマクロで中長期的なものが中心となります。その研究成果は、特定の組織の利益のためではなく、より良い社会を実現するために広く公開され、政策議論の土台となることを目指します。利益相反を避け、中立的・客観的な立場を維持することが極めて重要です。

一方、コンサルティングファームの目的は、「クライアント企業の利益最大化」や「経営課題の解決」です。クライアントから依頼された特定の課題、例えば「売上を20%向上させたい」「新規事業を立ち上げたい」「業務プロセスを効率化したい」といった個別具体的なテーマに対して、最適な解決策を提示し、その実行を支援します。活動のスコープはクライアント企業というミクロな単位であり、成果は短中期的に求められることが一般的です。コンサルタントは、クライアントの成功にコミットするビジネスパートナーとしての役割を担います。

② 主な顧客(クライアント)の違い

目的の違いは、自ずと主な顧客層の違いに反映されます。

シンクタンクの主な顧客は、政府、中央官公庁(経済産業省、国土交通省など)、地方自治体といった公的機関です。これらの機関が政策を立案・評価する際に必要となる調査研究を、シンクタンクが受託するケースが多く見られます。例えば、新しい法律を制定する前に、その社会経済的影響を分析する調査をシンクタンクに依頼する、といった形です。研究成果は税金で賄われることも多く、公共性が高いと言えます。

対照的に、コンサルティングファームの主な顧客は、民間企業です。製造業、金融、商社、IT、製薬など、あらゆる業界の企業が、自社だけでは解決困難な経営課題に直面した際にコンサルティングファームに依頼します。プロジェクトの費用は当然、依頼主である民間企業が負担します。

ただし、近年この境界は曖昧になりつつあります。大手シンクタンクは民間企業向けのコンサルティング部門を強化しており、企業の経営戦略やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進などを支援しています。逆に、コンサルティングファームも公共セクター向けのサービスを拡大し、官公庁の業務改革やデジタルガバメントの推進といったプロジェクトを手掛けるようになっています。この領域は「パブリックセクターコンサルティング」と呼ばれ、両者の競合が激しくなっています。

③ 提供する価値・成果物の違い

顧客と目的が異なるため、提供する価値や最終的なアウトプット(成果物)の性質も大きく異なります。

シンクタンクが提供する価値は、「客観的な事実に基づく知見」や「政策の選択肢」です。最終的な成果物は、「調査レポート」「研究論文」「政策提言書」「経済見通しレポート」といった文書が中心となります。これらの成果物は、原則として広く一般に公開され、社会の共有財産となることを前提としています。ウェブサイトで無償公開されたり、書籍として出版されたりすることも少なくありません。情報の透明性と公共性が重視されます。

これに対し、コンサルティングファームが提供する価値は、「クライアント固有の課題に対するオーダーメイドの解決策」です。成果物は、「戦略提案書」「業務改善計画書」「市場参入計画書」「システム要件定義書」など、極めて具体的で実践的な内容となります。これらの成果物は、クライアント企業の競争力の源泉となる機密情報であるため、外部に公開されることは絶対にありません。守秘義務が厳格に課せられ、情報の秘匿性が重視されます。

④ 業務内容の違い

日々の業務内容にも、顕著な違いが見られます。

シンクタンクの研究員の仕事は、アカデミックな研究者のスタイルに近いと言えます。主な業務は、国内外の文献や論文の読み込み、公的統計データの収集・分析、独自のアンケート調査やインタビューの設計・実施、計量経済モデルを用いたシミュレーションなどです。デスクワークが中心で、深く思考し、論理を構築する時間が多くを占めます。「いかに客観的で精緻な分析ができるか」が仕事の質の鍵を握ります。

一方、コンサルタントの仕事は、より実践的で、人との関わりが多いのが特徴です。クライアント企業の役員や従業員へのヒアリング、現場での業務フローの観察、課題解決のためのワークショップの開催、プロジェクトの進捗管理など、社内外の関係者を巻き込みながら仕事を進めます。クライアント先に常駐することも珍しくありません。「いかにクライアントを動かし、具体的な変革を実現できるか」が重要になります。このようなハンズオン(現場での実践)型のアプローチは、シンクタンクの業務とは大きく異なります。

⑤ 求められるスキルの違い

目的や業務内容が異なるため、活躍するために求められるコアスキルにも違いがあります。

シンクタンクの研究員には、まず第一に「高度な分析能力」と「特定分野における深い専門性」が求められます。統計学や計量経済学などの定量分析スキルや、対象分野に関するアカデミックな知識が不可欠です。修士号や博士号の取得者が多いのもこのためです。また、分析結果を論理的で分かりやすい文章にまとめる「論文執筆能力」や「レポーティング能力」も極めて重要です。

他方、コンサルタントに最も求められるのは、「課題解決能力」です。複雑な状況の中から本質的な課題を見抜き、仮説を立て、検証し、実行可能な解決策を導き出す一連の思考プロセスが常に問われます。また、クライアントやチームメンバーと円滑に意思疎通を図り、信頼関係を築く「高度なコミュニケーション能力」や、期限内に成果を出すための「プロジェクトマネジメント能力」も必須のスキルです。

もちろん、両者には共通して「論理的思考力」や「知的好奇心」といった基盤的な能力が求められます。しかし、その上で専門性の深さを追求するのがシンクタンク、課題解決の実践力を追求するのがコンサルティングファーム、という方向性の違いがあると理解するとよいでしょう。

シンクタンクの主な種類

一口にシンクタンクと言っても、その設立母体や運営形態によっていくつかの種類に分類できます。それぞれに得意分野や組織文化、主なクライアント層が異なるため、シンクタンクを理解する上でこの分類を知ることは非常に重要です。ここでは、シンクタンクを「政府系」「民間系」「NPO・独立系」の3つに大別して解説します。

| 種類 | 設立母体 | 主な特徴 | 具体例(※組織名) |

|---|---|---|---|

| 政府系シンクタンク | 国、中央省庁、政府関係機関 | ・国の政策立案に直結する調査研究が中心 ・公共性、中立性が非常に高い ・研究員の公務員としての身分保障 |

内閣府経済社会総合研究所、財務省財務総合政策研究所、防衛省防衛研究所 など |

| 民間系シンクタンク | 金融機関、証券会社、大手事業会社など | ・リサーチ、コンサル、ITソリューションを一体で提供することが多い ・母体企業の事業領域に関連した研究に強み ・官公庁と民間企業の両方をクライアントとする |

野村総合研究所、三菱総合研究所、日本総合研究所 など |

| NPO・独立系シンクタンク | 特定の母体を持たない非営利組織や独立法人 | ・特定のテーマ(環境、平和、医療など)に特化 ・中立性、独立性が高く、先鋭的な提言を行うことも ・資金源は寄付、会費、研究受託など多様 |

言論NPO、東京財団政策研究所、キヤノングローバル戦略研究所 など |

政府系シンクタンク

政府系シンクタンクは、国や中央省庁、あるいは政府関係機関によって設立・運営される研究機関です。その最大の目的は、担当する省庁の政策立案・企画に直接資する調査研究を行うことです。

例えば、内閣府に設置されている「経済社会総合研究所(ESRI)」は、GDP統計(国民経済計算)の作成や月例経済報告の基礎となる景気動向の分析など、日本の経済政策の根幹を支える重要な役割を担っています。また、財務省の「財務総合政策研究所(PRI)」は、財政や税制、国際金融に関する調査研究を行い、国の予算編成や税制改正の議論に貢献しています。

政府系シンクタンクの特徴は以下の通りです。

- 政策との直結性: 研究テーマが直接的に国の政策課題と連動しており、研究成果が政策として実現する可能性が高い。自分の仕事が国を動かすダイナミズムを実感しやすい環境です。

- 高い公共性と中立性: 国民の税金を元に運営されているため、特定の利益に偏ることなく、純粋に国益の観点から研究を行うことが求められます。

- 情報のアクセス: 所管省庁が保有する非公開の行政データなどにアクセスできる場合があり、より深度のある分析が可能です。

- 安定した身分: 所属する研究員の多くは国家公務員(研究職)であり、安定した身分が保障されています。

一方で、研究テーマは省庁の方針や予算に制約されることが多く、民間系に比べて自由な発想での研究がしにくい側面もあります。キャリアパスとしては、省庁内での異動や、大学教員、国際機関への転身などが考えられます。

民間系シンクタンク

民間系シンクタンクは、銀行、証券会社、保険会社、大手メーカー、商社といった民間企業を母体とするシンクタンクです。日本のシンクタンクの多くがこのカテゴリに属しており、一般的に「シンクタンク」と聞いてイメージされるのは、この民間系シンクタンクであることが多いでしょう。民間系はさらに、母体の業種によって「金融・証券会社系」と「事業会社系」に分けられます。

金融・証券会社系

野村総合研究所(NRI)、大和総研、みずほリサーチ&テクノロジーズ、日本総合研究所(JRI)などが代表例です。これらのシンクタンクは、銀行や証券会社を母体としているため、マクロ経済分析、金融市場・資本市場の動向調査、金融制度に関する研究などに伝統的な強みを持っています。

彼らが発表する経済見通しや市場予測は、多くの投資家や企業経営者にとって重要な情報源となっています。また、母体である金融機関の経営戦略をサポートする役割も担っています。

近年の大きな特徴として、「リサーチ(調査研究)」「コンサルティング」「ITソリューション」という3つの機能を一体的に提供するビジネスモデルを確立している点が挙げられます。調査分析で得られた知見を基に、官公庁や民間企業に対して具体的な戦略コンサルティングを提供し、さらにはその戦略を実行するための情報システムを構築・運用するところまでを一気通貫で手掛けることができます。この総合力と実行力が、金融・証券会社系シンクタンクの最大の強みと言えるでしょう。

事業会社系

三菱総合研究所(MRI)などがこのカテゴリの代表格です。特定の金融グループに属さず、より幅広い産業分野を対象としているのが特徴です。エネルギー、環境、都市開発、防災、ヘルスケア、宇宙開発といった、社会インフラに関わる大規模で息の長いテーマを得意としています。

国の大きな方向性を決めるような、省庁横断的なプロジェクトや、長期的な視点が必要な社会課題に関する調査研究を数多く手掛けています。金融系と同様に、コンサルティングやITサービスも提供しますが、より社会公共性の高い領域での実績が豊富です。こちらも官公庁と民間企業の両方をクライアントとしており、両者の橋渡し役となるようなプロジェクトも少なくありません。

NPO・独立系シンクタンク

NPO・独立系シンクタンクは、特定の企業や政府機関を母体とせず、独立した組織として運営されているのが特徴です。NPO(特定非営利活動法人)や公益財団法人、一般財団法人といった形態をとることが多く、その運営資金は会員からの会費、個人や企業からの寄付、研究プロジェクトの受託収入などで賄われています。

NPO・独立系シンクタンクの最大の強みは、その高い独立性と中立性です。特定の母体の意向に縛られることがないため、政府や大企業に対しても臆することなく、是々非々の立場で大胆な政策提言を行うことができます。時には、既存の枠組みを揺るがすような、先鋭的でクリティカルな問題提起をすることもあります。

また、特定の専門テーマに特化しているケースが多いのも特徴です。例えば、「言論NPO」は日本の民主主義や外交問題を、「東京財団政策研究所」は社会保障や税制、地方分権などを、「キヤノングローバル戦略研究所」は地政学や経済安全保障を主要な研究テーマとしています。このように、各組織がそれぞれの専門性を武器に、質の高い研究成果を発信し、政策議論に深みを与えています。

規模は民間系大手シンクタンクに比べて小さいことが多いですが、その分野の第一人者である専門家が少数精鋭で集い、質の高いアウトプットを生み出している、個性豊かな存在です。

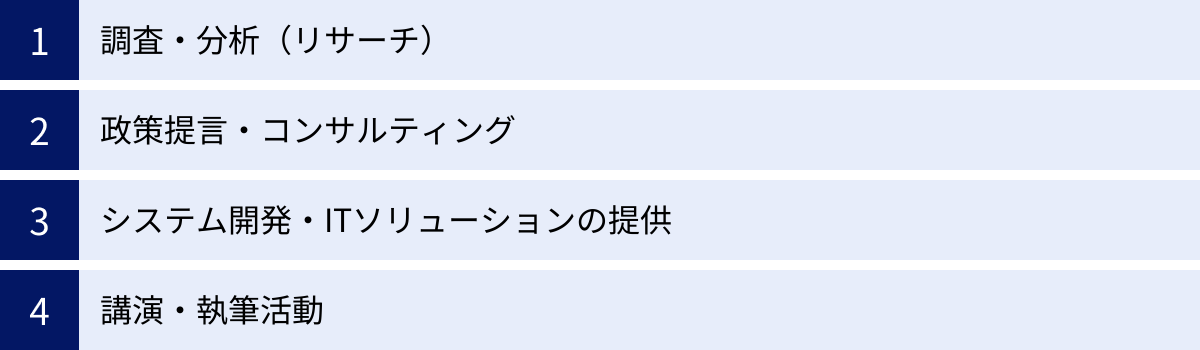

シンクタンクの主な仕事内容

シンクタンクで働く研究員の仕事は、一見華やかに見えますが、その実態は地道な知的労働の積み重ねです。調査・分析から提言の取りまとめ、そして社会への発信まで、一連のプロセスは複数のフェーズに分かれています。ここでは、シンクタンクの主な仕事内容を4つのカテゴリーに分けて具体的に解説します。

調査・分析(リサーチ)

調査・分析(リサーチ)は、シンクタンクの全ての活動の土台となる最も重要な業務です。ここでのアウトプットの質が、その後の提言やコンサルティングの説得力を大きく左右します。リサーチの手法は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

- 文献調査(デスクリサーチ): 国内外の学術論文、専門書、政府の白書、各種統計、先行研究レポートなどを網羅的に読み込み、テーマに関する既存の知見やデータを整理します。特に海外の最新の研究動向や政策事例を把握することは不可欠であり、語学力が求められる場面も多々あります。

- 定量分析: 公開されているマクロ経済統計や、独自に収集したミクロデータを用いて、統計学や計量経済学的な手法で分析を行います。例えば、特定の政策が導入された場合の効果を予測するために回帰分析を行ったり、将来の人口動態を推計するために時系列分析を用いたりします。客観的なデータに基づいて因果関係や相関関係を明らかにすることが目的であり、高度な分析スキルが要求されます。

- 定性調査: 数字だけでは捉えきれない、人々の意識や行動の背景、事象のメカニズムなどを深く理解するために行います。主な手法としては、専門家や実務家、政策担当者などへのヒアリング(インタビュー調査)や、特定のテーマについて複数人で議論してもらうフォーカスグループインタビューなどがあります。何を聞き出すべきか、という論点設計が極めて重要です。

- アンケート調査: 特定の集団(例えば、全国の20代男女、特定業界の企業など)の意識や実態を把握するために、質問票を作成し、大規模な調査を実施します。調査票の設計から、サンプリング、集計、分析まで、一連のプロセスを管理します。

これらのリサーチ活動は、プロジェクトの大部分の時間を占めることも珍しくありません。膨大な情報の中から本質的な示唆を抽出し、論理的に整理する、地道で忍耐力のいる作業です。

政策提言・コンサルティング

リサーチによって得られた分析結果を基に、課題解決のための具体的な打ち手(ソリューション)をまとめ、顧客や社会に提示するフェーズです。

政策提言の場合、クライアントは主に政府・官公庁となります。リサーチ結果から導き出された結論を基に、「なぜこの政策が必要なのか」「具体的にどのような制度設計にすべきか」「導入による効果はどの程度見込まれるか」「考えられる副作用は何か」といった点を、論理的に構成し、詳細なレポートや提言書としてまとめます。提言が国の政策に反映されることを目指し、省庁の担当者や政治家に対してプレゼンテーションや説明会を行うことも重要な仕事です。

民間企業向けのコンサルティングの場合、クライアントの経営課題(例:新規事業戦略、DX推進、海外市場進出など)に対して、リサーチに基づく客観的な視点から解決策を提示します。市場分析や競合分析の結果を踏まえ、クライアントが取るべき戦略オプションを示し、そのメリット・デメリットを比較検討します。最終的には、クライアントの意思決定をサポートし、実行計画の策定までを支援することもあります。

このフェーズでは、複雑な分析結果を、専門家でない人にも分かりやすく、説得力を持って伝えるコミュニケーション能力が不可欠となります。

システム開発・ITソリューションの提供

これは特に、野村総合研究所(NRI)やみずほリサーチ&テクノロジーズといった、大手民間系シンクタンクで非常に大きな比重を占める業務です。彼らは単なる調査機関に留まらず、高度なITサービスを提供するテクノロジー企業としての側面も持っています。

シンクタンクがITソリューションを手掛ける理由は、調査・提言した内容を現実世界で具現化・実装するための手段としてITが不可欠だからです。例えば、以下のような業務が含まれます。

- 社会シミュレーションシステムの開発: 少子高齢化や気候変動が将来に与える影響を予測する、大規模なシミュレーションモデルをコンピュータ上で構築します。

- データ分析基盤の構築: 官公庁や企業が保有する膨大なデータを収集・分析し、政策立案や経営判断に活用するためのプラットフォームを開発します。

- 金融機関向け基幹システムの開発: 母体である銀行や証券会社の勘定系システムや市場取引システムなど、社会インフラとも言えるミッションクリティカルなシステムを設計・開発・運用します。

- 企業のDX支援: 顧客企業の業務プロセスを分析し、AIやIoTといった最新技術を活用して、業務効率化や新たなサービス創出を実現するためのシステムを提案・構築します。

このように、リサーチやコンサルティングで描いた未来像や戦略を、具体的なシステムやサービスという「形」に落とし込むのが、この部門の役割です。ここでは、研究員だけでなく、多くのシステムエンジニアやITコンサルタントが活躍しています。

講演・執筆活動

シンクタンクの研究員は、自らの研究成果を社会に広く発信し、世論形成に貢献する役割も担います。これは、専門家としての社会的責任を果たすための重要な活動です。

- 講演・セミナー活動: 官公庁や業界団体、大学などが主催するシンポジウムやセミナーに登壇し、研究内容について講演します。聴衆からの質疑応答を通じて、自らの研究を客観的に見つめ直し、新たな視点を得る機会にもなります。

- 執筆活動: 研究成果をまとめ、専門誌や学会誌に論文として投稿します。また、より多くの読者に届けるために、一般向けの書籍や経済誌・ビジネス誌の記事を執筆することもあります。多くのシンクタンクは、自社で定期刊行物を発行しており、そこでの執筆も重要な業務です。

- メディア対応: 新聞やテレビ、ウェブメディアなどから取材を受け、時事問題や経済動向について専門家としてコメントを求められることもあります。自らの分析や見解を分かりやすく社会に伝えることで、国民の理解を深めることに貢献します。

これらの活動を通じて、研究員個人の専門家としてのブランドを確立すると同時に、所属するシンクタンクの知名度や信頼性を高めることにも繋がります。

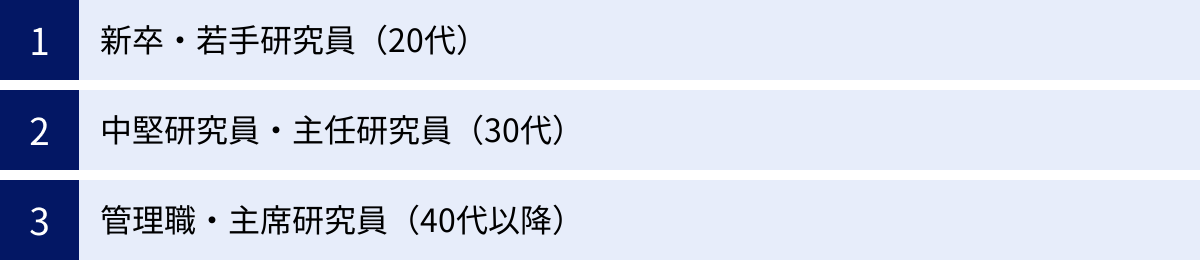

シンクタンクの年収水準

シンクタンクへの就職や転職を考える上で、年収水準は非常に気になる要素の一つでしょう。シンクタンクは「高給」というイメージを持たれがちですが、その実態は所属する組織の種類や役職、個人の専門性によって大きく異なります。

まず大前提として、一般的にシンクタンクの年収は、日本の平均年収と比較して高い水準にあると言えます。これは、業務に求められる専門性やスキルレベルが非常に高いためです。特に、民間系の大手シンクタンクは、外資系コンサルティングファームや総合商社などと並び、トップクラスの給与水準を誇る企業として知られています。

キャリアステージごとの年収レンジの一般的な目安は以下のようになります。ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、個別の企業や個人のパフォーマンスによって変動します。

- 新卒・若手研究員(20代): 新卒での初任給は、他の業界の大手企業と比較しても高水準です。年収レンジとしては、およそ500万円~800万円程度からスタートすることが多いようです。特に大学院卒(修士・博士)の場合は、学部卒よりも高い給与テーブルが適用される傾向にあります。この段階では、先輩研究員の指導のもとでリサーチスキルや分析手法の基礎を徹底的に学びます。

- 中堅研究員・主任研究員(30代): 経験を積み、一人でプロジェクトの主担当を任されるようになると、年収は大きく上昇します。このステージでは、年収800万円~1,500万円程度が一つの目安となるでしょう。専門性が確立され、クライアントからの信頼も厚くなると、評価はさらに高まります。裁量労働制が適用されることが多く、成果に基づいた評価制度が年収に直結します。

- 管理職・主席研究員(40代以降): チームや部門を率いるマネージャーや、特定の分野で第一人者と目される主席研究員クラスになると、年収は1,500万円を超え、2,000万円以上に達することも珍しくありません。経営層に近づくにつれて、組織の業績に連動した賞与の割合も大きくなります。

シンクタンクの種類による年収の違い

年収水準は、前述したシンクタンクの種類によっても傾向が異なります。

- 民間系シンクタンク: 特に金融・証券会社系のシンクタンクは、最も給与水準が高い傾向にあります。これは、コンサルティング部門やITソリューション部門が大きな収益を上げており、その利益が社員に還元されるためです。業績連動賞与の割合も大きく、パフォーマンス次第では若手でも高い年収を得ることが可能です。

- 政府系シンクタンク: 研究員は国家公務員の給与体系に準じることが多いため、民間系の大手シンクタンクと比較すると、若手~中堅の時点での年収はやや低めになる可能性があります。しかし、公務員としての安定した身分や手厚い福利厚生、退職金制度などを考慮すると、生涯賃金では決して見劣りするものではありません。

- NPO・独立系シンクタンク: 組織の規模や資金源が多様であるため、年収水準も様々です。一般的には、大手民間系に比べると年収は低くなる傾向がありますが、その分野のトップクラスの研究者が集まっていることも多く、やりがいや社会貢献性を重視する人にとっては魅力的な選択肢となり得ます。

コンサルティングファームとの比較

しばしば比較対象となるコンサルティングファーム、特に外資系戦略コンサルティングファームは、実力主義・成果主義がより徹底しており、20代で年収1,000万円を超えることも珍しくありません。シンクタンクは、コンサルティングファームほどのアップ・オア・アウト(昇進か退職か)のカルチャーは強くなく、より長期的な視点で人材を育成する傾向があるため、年収の上昇カーブはコンサルに比べてやや緩やかかもしれません。しかし、ワークライフバランスはコンサルティングファームよりも比較的保ちやすいと言われることも多く、給与だけでなく働きがいや生活との両立を重視する人にとっては、シンクタンクが適している場合もあります。

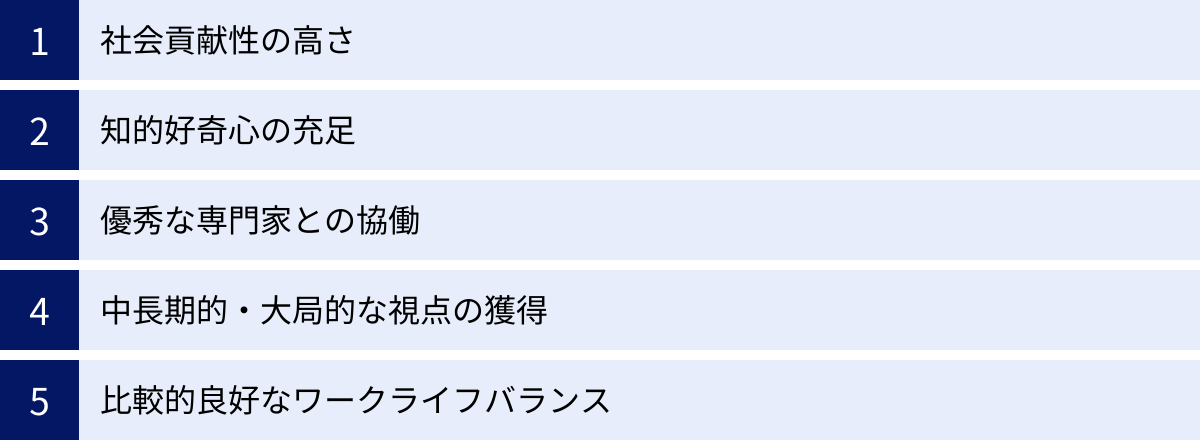

シンクタンクで働くやりがいと厳しさ

シンクタンクでのキャリアは、高い専門性と社会貢献性を両立できる魅力的なものである一方、知的生産性を常に求められる厳しい側面も持ち合わせています。ここでは、その光と影の両面を具体的に見ていきましょう。

シンクタンクで働くやりがい・メリット

シンクタンクで働くことのやりがいは、他の職種では得難い、ユニークなものが多いのが特徴です。

- 社会貢献性の高さ: 自分の仕事が国の政策や企業の戦略、ひいては社会全体の未来に影響を与える可能性があることは、最大のやりがいです。自らが分析・提言した内容がニュースで報じられたり、政府の白書に引用されたりした時には、大きな達成感と社会への貢献を実感できます。「より良い社会を創る」という大きな目標に、知的な側面から貢献できるのはシンクタンクならではの魅力です。

- 知的好奇心の充足: シンクタンクは、常に新しい知識を学び、考え続けることが仕事です。国内外の最新の論文を読み解き、新しい分析手法を学び、これまで誰も答えを出せなかった問いに挑む。知的好奇心が旺盛な人にとっては、これ以上なく刺激的で知的に満たされる環境と言えるでしょう。自身の専門性をどこまでも深掘りしていくことが可能です。

- 優秀な専門家との協働: 各分野の第一線で活躍する研究者や、多様なバックグラウンドを持つ優秀な同僚に囲まれて仕事をすることができます。日々のディスカッションを通じて、自分にはない視点や知識に触れることは、自身の成長を加速させる大きな要因となります。「集合知」によって、一人では到達できないような高いレベルのアウトプットを生み出す喜びを味わえます。

- 中長期的・大局的な視点の獲得: 日々のオペレーションに追われる仕事とは異なり、シンクタンクでは数年、数十年先を見据えたマクロな視点で物事を捉えることが求められます。社会の構造的な変化や、技術革新がもたらすインパクトを大局的に考える訓練を積むことで、物事の本質を見抜く洞察力や、将来を予測する力が養われます。このスキルは、どのようなキャリアに進む上でも大きな財産となります。

- 比較的良好なワークライフバランス: プロジェクトの繁忙期には長時間労働になることもありますが、激務で知られるコンサルティングファームなどと比較すると、個人の裁量で働き方をコントロールしやすく、ワークライフバランスを保ちやすい傾向があると言われています。長期的な研究テーマに取り組むことが多いため、スケジュール管理がしやすい側面もあります。

シンクタンクで働く厳しさ・デメリット

一方で、シンクタンクの仕事には特有の厳しさや困難も伴います。

- 成果が形になりにくい、時間がかかる: 研究や提言が、実際に政策や社会の変化として実を結ぶまでには、非常に長い時間がかかります。また、数多くの提言の中には、政治的な理由や予算の制約など、様々な要因で採用に至らないものも少なくありません。短期的な成果や目に見える手触り感を求める人にとっては、もどかしさや無力感を感じることもあるかもしれません。

- 地道で孤独な作業の多さ: 講演やメディア出演といった華やかなイメージとは裏腹に、日々の業務の大部分は、膨大な文献を読み込んだり、データを処理したり、黙々とレポートを執筆したりといった、地道なデスクワークです。強い探求心と忍耐力がなければ、単調な作業に感じてしまう可能性があります。答えのない問いに対して、一人で深く思考し続ける孤独な時間も多くあります。

- 絶え間ない知的プレッシャー: シンクタンクでは、アウトプットの「質」が全てです。論理に破綻はないか、分析は十分に深いか、示唆に富んでいるか、といった点で常に厳しい評価にさらされます。常に知的生産性を高く保ち、質の高いアウトプットを出し続けなければならないというプレッシャーは相当なものです。知的なスランプに陥った時の精神的な負担は大きいかもしれません。

- 専門家であり続けるための自己研鑽: 社会も技術も常に変化し続けるため、一度得た知識だけではすぐに陳腐化してしまいます。シンクタンクの研究員は、常に最新の動向をキャッチアップし、新しい知識やスキルを学び続ける自己研鑽が不可欠です。業務時間外にも論文を読んだり、勉強会に参加したりといった努力が求められます。

これらのやりがいと厳しさを理解した上で、自身の価値観やキャリアプランと照らし合わせることが、後悔のない選択をするために重要です。

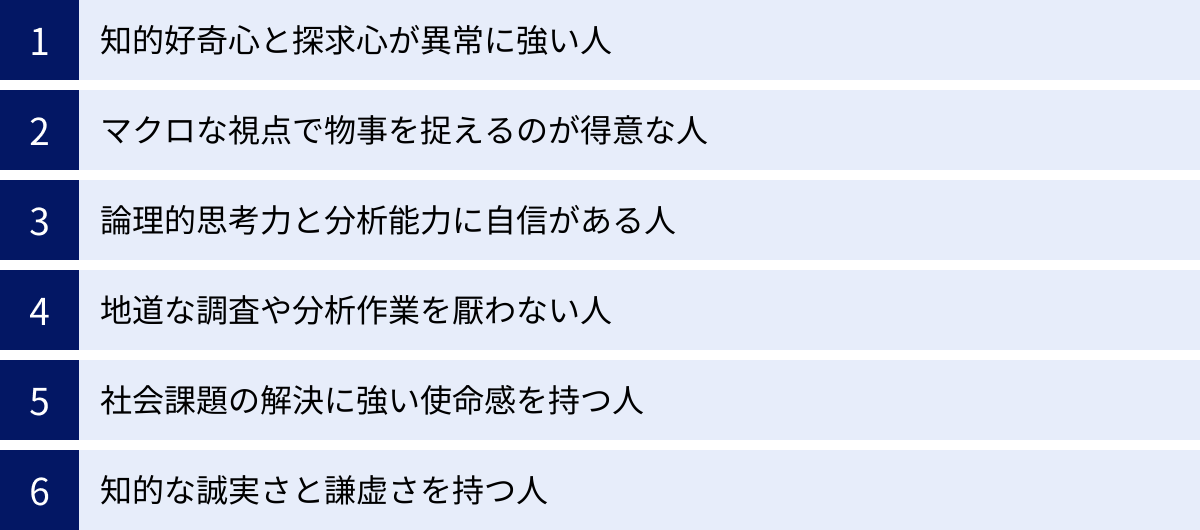

シンクタンクに向いている人の特徴

これまでの解説を踏まえ、シンクタンクという職場で活躍できる人材には、いくつかの共通した特徴が見られます。もし、あなたがこれらの特徴に当てはまるなら、シンクタンクは非常にやりがいのあるキャリアの選択肢となるかもしれません。

- 知的好奇心と探求心が異常に強い人: 「なぜだろう?」「どうしてこうなるのだろう?」という問いを、表面的な理解で終わらせず、根源まで深く掘り下げて考え抜くことが好きな人は、シンクタンクの仕事に非常に向いています。社会の複雑な事象の裏にあるメカニズムを解明することに喜びを感じる、学者や研究者のような気質が求められます。

- マクロな視点で物事を捉えるのが得意な人: 個別の事象だけでなく、それらが社会全体や経済システムの中でどのように連関しているのか、という大きな構図(ビッグピクチャー)で物事を考えるのが好きな人です。木を見て森も見る、あるいは森全体を俯瞰するような視点を持ち、中長期的なトレンドを読み解くことに興味がある人に向いています。

- 論理的思考力と分析能力に自信がある人: 感情や主観を排し、データや事実(ファクト)に基づいて客観的に物事を分析し、筋道を立てて結論を導き出す能力は、シンクタンク研究員の最も基本的なスキルです。複雑に絡み合った情報を整理し、構造化し、本質的な課題を抽出するプロセスを楽しめる人が適しています。

- 地道な調査や分析作業を厭わない人: 華やかな成果の裏には、膨大なデータとの格闘や、無数の文献の読み込みといった、地味で根気のいる作業が存在します。こうした泥臭いプロセスそのものを、真理に近づくための重要なステップとして前向きに捉え、粘り強く取り組める人でなければ務まりません。

- 社会課題の解決に強い使命感を持つ人: 利益追求だけでなく、「世の中を少しでも良くしたい」「未来の世代のためにより良い社会を残したい」といった公共心や使命感も、シンクタンクで働く上での大きなモチベーションとなります。自分の知的活動が社会貢献に繋がることに、強いやりがいを感じられる人が向いています。

- 知的な誠実さと謙虚さを持つ人: 自分の分析や主張に自信を持つことは重要ですが、同時に「自分の知識には限界がある」という謙虚さも必要です。新しい事実や異なる意見に真摯に耳を傾け、間違いがあれば素直に認めて修正できる知的な誠実さが、研究者としての信頼性を高めます。

これらの特徴は、生まれ持った才能だけでなく、意識や訓練によって後天的に伸ばしていくことも可能です。シンクタンクというキャリアに興味を持った方は、自身の強みや興味の方向性と照らし合わせてみるとよいでしょう。

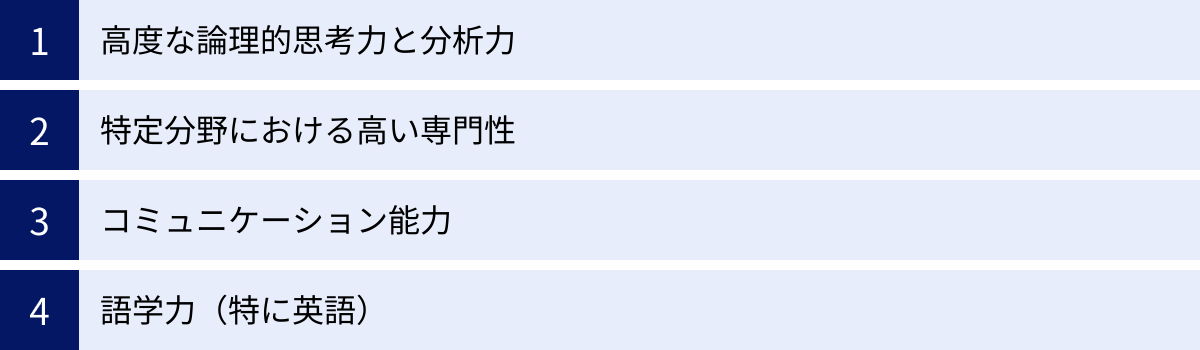

シンクタンクへの就職・転職で求められるスキル

シンクタンクで研究員として活躍するためには、高いレベルの専門的なスキルセットが求められます。ここでは、特に重要とされる4つのスキルについて詳しく解説します。これらは、新卒採用・中途採用を問わず、選考過程で厳しく評価されるポイントです。

高度な論理的思考力と分析力

これはシンクタンクで働く上での最も根幹となる必須スキルです。単にロジカルであるだけでなく、多角的かつ批判的な思考(クリティカルシンキング)が求められます。

- 課題設定能力: 目の前にある漠然とした社会課題の中から、分析すべき本質的な論点(イシュー)は何かを的確に見極める能力。正しい問いを立てることが、価値ある分析の第一歩です。

- 仮説構築能力: 限られた情報の中から、課題の原因や解決策について、蓋然性の高い仮説を立てる能力。この仮説をその後のリサーチで検証していくことになります。

- 定量分析スキル: 統計学や計量経済学の知識を駆使して、データを客観的に分析する能力。回帰分析、時系列分析、因子分析といった統計手法を理解し、RやPython、Stataといった分析ツールを使いこなせることが望ましいです。データに基づいて因果関係を推論する能力は極めて重要です。

- 定性分析スキル: インタビューや文献調査から得られる定性的な情報の中から、重要な示唆を抽出し、構造化する能力。数字には表れない背景や文脈を深く理解する力も問われます。

これらの思考力や分析力は、ケース面接やグループディスカッション、あるいは研究計画書の提出などを通じて評価されます。

特定分野における高い専門性

シンクタンクは専門家集団であるため、「自分はこの分野のプロフェッショナルである」と語れる、深い専門性が求められます。ジェネラリストよりもスペシャリストが評価される傾向が強いと言えます。

専門分野は、経済、金融、財政、社会保障、エネルギー、環境、都市開発、国際関係、安全保障、IT・デジタルなど多岐にわたります。新卒採用においては、大学・大学院での研究内容が専門性と見なされます。特に、修士号(マスター)や博士号(ドクター)の学位を持っていることは、専門性を客観的に証明する上で大きなアドバンテージになります。

中途採用の場合は、前職での実務経験が専門性となります。例えば、官公庁での政策立案経験、事業会社での特定業界に関する知見、コンサルティングファームでの課題解決経験などが評価の対象となります。自分の専門分野と、応募するシンクタンクの強みや注力分野が合致していることが重要です。

コミュニケーション能力

研究員は一人で黙々と研究だけをしていれば良いわけではありません。むしろ、多様なステークホルダーと円滑に連携するための高度なコミュニケーション能力が不可欠です。

- ヒアリング能力: 調査対象者である専門家や実務家から、本質的な情報を引き出すための質問力と傾聴力。相手に心を開いてもらい、深いインサイトを得るための信頼関係構築力が求められます。

- プレゼンテーション能力: 自らの複雑な分析結果や提言内容を、専門家ではないクライアントや一般市民にも、分かりやすく、かつ説得力を持って伝える能力。ロジックの明快さと、ストーリーテリングの巧みさが重要です。

- ディスカッション能力: チーム内の他の研究員や、クライアントとの議論において、建設的に意見を交わし、より良い結論へと導く能力。自分の意見を論理的に主張しつつ、他者の意見も尊重し、議論を統合していく力が求められます。

- ライティング能力: 分析結果や提言を、論理的で明快な文章としてレポートにまとめる能力。シンクタンクのアウトプットは文書が中心であるため、ライティングスキルは極めて重要です。

語学力(特に英語)

グローバル化が進む現代において、英語力はシンクタンク研究員にとって必須のスキルと言っても過言ではありません。

- リーディング能力: 海外の最新の学術論文や専門書、研究レポート、ニュース記事などを迅速かつ正確に読み解くために不可欠です。世界の最先端の知見にアクセスできなければ、質の高い研究は行えません。

- ライティング能力: 英文でのレポート作成や、国際的な学術誌への論文投稿の際に必要となります。

- スピーキング・リスニング能力: 国際会議での発表や、海外の研究者・専門家へのインタビュー、海外クライアントとのミーティングなど、英語でコミュニケーションを取る機会は数多くあります。

多くのシンクタンクでは、採用の応募資格としてTOEICのスコア基準(例:860点以上など)を設けている場合があります。しかし、単なるスコアだけでなく、実際にビジネスや研究の場で使いこなせる、実践的な英語力が求められます。

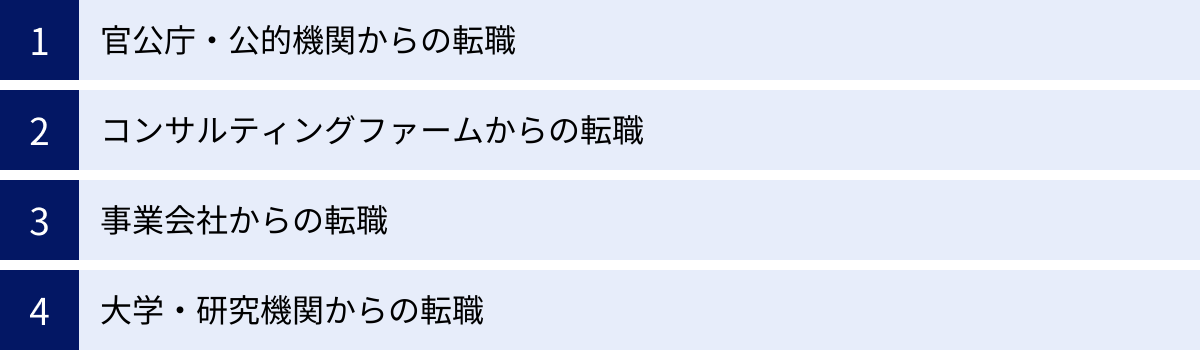

シンクタンクに就職・転職するためのキャリアパス

シンクタンクへの扉は、新卒学生と社会人の両方に開かれています。しかし、その門をくぐるためには、それぞれの立場に応じた戦略的なキャリアパスを描くことが重要です。

【新卒採用の場合】

新卒でシンクタンクを目指す場合、学生時代の経験が直接評価されます。

- 大学院(修士・博士)からの就職: シンクタンクへの最も王道とも言えるキャリアパスです。大学院での2年間(あるいはそれ以上)の研究活動を通じて、特定分野の専門性やリサーチスキル、論文執筆能力といった、シンクタンクで求められる能力を直接的に養うことができます。指導教官との繋がりや、学会での発表経験などもアピール材料になります。特に博士号取得者は、即戦力の専門家として高く評価される傾向にあります。

- 学部からの就職: 学部卒からの採用ももちろんありますが、大学院卒に比べて採用枠は少ないのが実情です。その分、ポテンシャルの高さがより重視されます。論理的思考力や地頭の良さを示すために、選考過程でのケース面接や筆記試験で高いパフォーマンスを発揮することが不可欠です。また、在学中にゼミ活動で熱心に研究に取り組んだ経験や、シンクタンクでの長期インターンシップに参加した経験などは、大きなアピールポイントになります。

【中途採用(転職)の場合】

中途採用では、前職で培った専門性やスキルが、シンクタンクの業務にどう活かせるかが問われます。多様なバックグラウンドを持つ人材が求められており、主なキャリアパスとしては以下のようなものが考えられます。

- 官公庁・公的機関からの転職: 中央省庁や地方自治体、日本銀行、国際機関などで政策の企画・立案・調査に携わった経験は、シンクタンクで即戦力として活かせます。政策決定プロセスの内側を知っていることや、官公庁内の人脈は大きな強みです。より中立的・客観的な立場で、腰を据えて政策研究に取り組みたいという動機で転職するケースが多く見られます。

- コンサルティングファームからの転職: 戦略系や業務系のコンサルティングファーム出身者も、有力な転職候補者です。プロジェクトマネジメント能力、クライアントとのコミュニケーション能力、課題解決のための思考体力などは、シンクタンクのコンサルティング部門で高く評価されます。特定の企業の利益最大化だけでなく、よりマクロな社会課題解決に貢献したいという志向を持つ人が多いようです。

- 事業会社からの転職: メーカーや商社、金融機関などの事業会社で、経営企画、新規事業開発、市場調査、財務といった部門を経験した人材も求められています。特定業界に関する深い知見や現場感覚は、リアリティのある産業分析や企業戦略の提言を行う上で非常に貴重です。

- 大学・研究機関からの転職: 大学の教員やポスドク(博士研究員)など、アカデミックなキャリアを歩んできた研究者が、より実社会に近い場所での研究を志向してシンクタンクに転職するケースです。高度な専門知識や研究能力は、そのままシンクタンクでの大きな武器となります。

どのキャリアパスを辿るにしても、「なぜシンクタンクなのか」「シンクタンクで自身の専門性をどう活かし、どのような貢献がしたいのか」を明確に言語化できることが、採用を勝ち取るための鍵となります。

日本の代表的なシンクタンク5選

日本には数多くのシンクタンクが存在しますが、ここでは特に知名度が高く、業界を代表する5つの民間系シンクタンクを紹介します。各社の特徴や強みを理解することで、シンクタンク業界全体の地図をより明確に描くことができるでしょう。

① 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本最大級のシンクタンクであり、コンサルティングとITソリューションを融合させた独自のビジネスモデルで知られています。「未来創発(Dream up the future.)」を企業理念に掲げ、未来社会のパラダイムを洞察し、その実現を担うことを使命としています。

- 事業内容: NRIの事業は大きく分けて「コンサルティング」「金融ITソリューション」「産業ITソリューション」「IT基盤サービス」の4つで構成されています。特に、リサーチ・コンサルティングで社会や企業の課題を明らかにし、その解決策を具体的なITソリューションとして提供する「ナビゲーション×ソリューション」のサービスモデルが最大の強みです。

- 特徴: 経済分析や政策提言といった伝統的なシンクタンク機能に加え、金融機関向けの勘定系システムや、流通・サービス業向けのDX支援など、社会インフラを支える大規模なITサービスで圧倒的な実績を誇ります。研究員、コンサルタント、ITスペシャリストといった多様な人材が在籍し、協働しています。

- 参照: 株式会社野村総合研究所公式サイト

② 株式会社三菱総合研究所(MRI)

三菱グループの中核をなすシンクタンクであり、官公庁向けの政策研究や、エネルギー・環境・防災といった社会公共性の高い分野に強みを持っています。「未来を共創し、より良い社会を築く」ことを目指し、シンクタンク、コンサルティング、ITサービスの3つの機能を連携させています。

- 事業内容: 官公庁からの受託調査研究が事業の大きな柱の一つです。また、民間企業に対しても、サステナビリティ経営やDX、リスクマネジメントといった領域でコンサルティングを提供しています。

- 特徴: 特定の金融グループに属さないため、より幅広い産業分野を中立的な立場でカバーできるのが特徴です。特に、エネルギー政策、気候変動対策、国土強靭化、ウェルビーイングといった、国家的・地球的規模の課題に関する調査研究で高い評価を得ています。

- 参照: 株式会社三菱総合研究所公式サイト

③ 株式会社日本総合研究所(JRI)

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)の総合情報サービス企業です。シンクタンクとしての機能に加え、SMBCグループ内外の企業へのコンサルティング、ITソリューションの提供を手掛けています。

- 事業内容: 「リサーチ」「インキュベーション」「コンサルティング」「ITソリューション」の4つの領域で事業を展開しています。内外の経済・金融情勢に関する調査分析を行うリサーチ部門に加え、次世代の社会・産業を創造する「インキュベーション」機能に力を入れているのが特徴です。

- 特徴: SMBCグループという強力なバックボーンを持ち、金融分野に関する深い知見が強みです。マクロ経済分析や政策提言といったシンクタンク機能と、グループ企業向けのコンサルティング・システム開発機能が連携し、相乗効果を生み出しています。

- 参照: 株式会社日本総合研究所公式サイト

④ みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

みずほフィナンシャルグループの中核企業の一つで、旧みずほ総合研究所と旧みずほ情報総研が2021年に合併して誕生しました。リサーチ、コンサルティング、テクノロジーの3つの専門機能を有機的に結合させ、付加価値の高いサービスを提供しています。

- 事業内容: 経済・金融・社会・環境など幅広い分野での調査・研究活動に加え、官公庁や民間企業へのコンサルティング、みずほグループのIT戦略を担うシステム開発・運用までを手掛けています。

- 特徴: 合併により、伝統的なリサーチ機能と、高度なIT・デジタル技術が一体となったことが最大の強みです。これにより、政策提言から社会実装までを一気通貫で支援する体制が強化されました。特に、環境・気候変動、デジタル、サステナビリティといった分野に注力しています。

- 参照: みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社公式サイト

⑤ 株式会社大和総研

大和証券グループ本社の100%子会社であり、グループのシンクタンク機能を担っています。リサーチ、コンサルティング、システムの3部門が一体となって、質の高い情報サービスを提供しています。

- 事業内容: リサーチ部門は、国内外の経済・金融・資本市場の分析や、年金・資産運用、税制・社会保障制度に関する調査研究を行っています。コンサルティング部門は事業法人や金融法人、官公庁向けに、システム部門は大和証券グループ向けのシステム開発・運用を担っています。

- 特徴: 大和証券グループの中核として、金融・資本市場に関するリサーチに伝統的な強みを持っています。特に、エコノミストやアナリストが発信する経済調査レポートや市場分析は、投資家や政策担当者から高い評価を得ています。

- 参照: 株式会社大和総研公式サイト

まとめ

本記事では、「シンクタンクとは何か」という基本的な問いから、コンサルティングファームとの違い、具体的な仕事内容、求められるスキル、そして代表的な企業まで、多角的に掘り下げてきました。

改めて要点をまとめると、シンクタンクとは「社会・経済の課題を解決するために、専門家が集まって調査・分析・提言を行う知的生産集団」です。その目的は公共の利益の追求にあり、クライアント企業の利益最大化を目指すコンサルティングファームとは、その成り立ちから根本的に異なります。

シンクタンクの仕事は、地道なリサーチ活動を土台としながら、その成果を政策提言やコンサルティング、ITソリューション、社会への情報発信といった形でアウトプットしていく、非常にダイナミックなものです。そこでは、高度な分析能力や専門性に加え、社会をより良くしたいという強い使命感が求められます。

シンクタンクというキャリアは、自らの知的好奇心を満たしながら、社会全体の発展に貢献できる、他に類を見ない魅力的な選択肢です。この記事が、シンクタンクという組織への理解を深め、ご自身のキャリアを考える上での一助となれば幸いです。複雑化する社会の羅針盤として、シンクタンクの役割は今後ますます重要になっていくことでしょう。