コンサルティング業界は、企業の経営課題を解決に導く専門家集団として、多くのビジネスパーソンにとって魅力的なキャリアの選択肢です。しかし、一口に「コンサルティング」と言っても、その領域は多岐にわたり、扱う課題や求められる専門性も大きく異なります。

本記事では、コンサルティングの全体像を掴むために、まず「コンサルティングとは何か」という基本的な定義から、業界の分類、そして主要な10の領域における具体的な仕事内容までを網羅的に解説します。さらに、コンサルタントに必須のスキルやキャリアパス、未経験からこの世界に飛び込むための方法についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、漠然としていたコンサルティング業界のイメージが明確になり、ご自身のキャリアと照らし合わせながら、どの領域が自分に合っているのかを見極めるための羅針盤となるでしょう。

目次

コンサルティングとは

まず、コンサルティングという仕事の基本的な概念と、ビジネスにおけるその役割について理解を深めましょう。企業がなぜ高額な報酬を支払ってまで外部のコンサルタントを雇うのか、その背景とビジネスモデルを探ります。

企業の課題解決を支援する専門家の仕事

コンサルティングとは、企業や組織が抱えるさまざまな経営課題に対し、外部の専門家が客観的な立場から分析を行い、解決策を提案・実行支援するプロフェッショナルサービスです。クライアントとなる企業は、売上拡大、コスト削減、新規事業の立ち上げ、組織改革、ITシステムの導入など、自社だけでは解決が難しい複雑な問題に直面した際にコンサルタントの知見を求めます。

企業がコンサルティングファームに依頼する主な理由は、以下の3つに大別できます。

- 専門知識・ノウハウの不足:

特定の分野(例:DX、M&A、サステナビリティ経営など)において、社内に十分な知識や経験を持つ人材がいない場合があります。コンサルティングファームは、各分野の専門家を多数擁し、多様な業界でのプロジェクト経験から蓄積された知見や方法論を提供します。これにより、企業は短期間で質の高い解決策を得られます。 - 客観的な視点の必要性:

長年同じ組織にいると、業界の常識や社内の力学にとらわれ、問題の本質が見えにくくなることがあります。第三者であるコンサルタントは、しがらみのない客観的な視点から組織や事業を分析し、内部の人間では気づきにくい問題点や、言いにくい指摘をすることができます。こうした外部からの刺激が、企業の変革を促すきっかけとなります。 - リソースの不足:

大規模なプロジェクト(例:基幹システムの刷新、全社的な業務改革など)を推進するには、多くの人員と時間が必要です。しかし、企業は日々の業務に追われ、こうした非定常的なプロジェクトに十分なリソースを割けないことが少なくありません。コンサルタントは、プロジェクトに専念するチームを組成し、計画立案から実行管理までを担うことで、企業の負担を軽減し、改革を確実に前進させます。

コンサルタントの仕事は、単に報告書を作成して提言するだけではありません。課題の特定から、データに基づいた現状分析、戦略の立案、具体的な実行計画の策定、そして現場の社員と協力しながら改革を定着させるまで、一連のプロセスに深く関与します。まさに、企業の「外部ブレーン」であり、変革を推進する「パートナー」としての役割を担っているのです。

コンサルティング業界の市場規模とビジネスモデル

コンサルティング業界は、世界経済の動向と密接に関わりながら成長を続けています。特に近年では、デジタルトランスフォーメーション(DX)やサステナビリティ(持続可能性)への対応といった、企業経営における新たな課題が次々と生まれており、専門家の需要はますます高まっています。

調査会社のIDC Japanによると、国内のコンサルティングサービス市場は拡大傾向にあります。例えば、2022年の市場規模は前年比で大きく成長し、今後も堅調な推移が予測されています。特に、ビジネスコンサルティングやITコンサルティングが市場の成長を牽引している状況です。(参照:IDC Japan株式会社 プレスリリース)

このような成長を支えるコンサルティング業界のビジネスモデルは、主に以下の3つの形態に分類されます。

| 契約形態 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| タイム&マテリアル(時間単価) | コンサルタントの稼働時間(人月、人日など)に基づいて報酬が計算されるモデル。 | プロジェクトの要件が不確定な場合や、柔軟な対応が求められる場合に適している。 | プロジェクトが長期化すると、コストが想定を上回る可能性がある。 |

| フィックスドプライス(固定料金) | プロジェクトの開始前に、成果物と作業範囲を定義し、総額の報酬を固定するモデル。 | 企業側は予算管理がしやすい。ファーム側は効率化により利益を最大化できる。 | 要件変更に柔軟に対応しにくい。スコープ定義が甘いとトラブルの原因になる。 |

| サクセスフィー(成功報酬) | プロジェクトの成果(例:コスト削減額、売上向上額など)に応じて報酬が支払われるモデル。 | 企業側はリスクを抑えて依頼できる。ファームは成果への強いコミットメントを示すことができる。 | 成果の定義や測定方法が難しく、両者で合意形成が必要。 |

一般的には、戦略策定のようなゴールが明確なプロジェクトでは固定料金が、実行支援や調査研究のように作業範囲が変動しやすいプロジェクトでは時間単価が採用される傾向にあります。成功報酬は、特に事業再生やM&Aアドバイザリーなどの領域で見られます。

近年では、単発のプロジェクト契約だけでなく、企業と長期的な関係を築き、継続的にアドバイスを提供するリテイナー契約も増えています。これは、変化の激しい時代において、いつでも相談できる外部の専門家を確保しておきたいという企業のニーズに応えるものです。

このように、コンサルティング業界は多様なビジネスモデルを駆使しながら、企業の複雑な課題解決を支援し、経済社会の変革に貢献しています。

コンサルティングの主な分類

コンサルティングファームは、その成り立ちや得意とする領域によって、いくつかの系統に分類できます。ここでは、代表的な6つの分類について、それぞれの特徴を解説します。転職や依頼を検討する際には、まずこの大枠を理解することが重要です。

| 分類 | 主な業務内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 戦略系 | 全社戦略、事業戦略、M&A戦略立案など | 経営トップ層への提言が中心。少数精鋭で高単価。 |

| 総合系 | 戦略立案から実行支援までワンストップで提供 | 大規模。幅広い業界・機能に対応。 |

| IT系 | IT戦略、システム導入、DX推進など | テクノロジーに関する深い専門知識を持つ。 |

| 専門特化型 | 人事、財務、医療など特定領域に特化 | 特定分野での高い専門性。ブティックファームとも呼ばれる。 |

| シンクタンク系 | 官公庁向けの調査・研究・提言 | 公共政策やマクロ経済に関する分析が中心。 |

| 監査法人系(FAS) | 財務・会計、リスク管理、M&A支援など | 監査法人を母体とし、財務・会計に強みを持つ。 |

戦略系コンサルティング

戦略系コンサルティングファームは、企業のCEOや役員といった経営トップ層が抱える最重要課題を解決に導くことを主な役割としています。具体的には、「全社成長戦略の立案」「新規事業への参入可否判断」「事業ポートフォリオの再編」「海外市場への進出戦略」といった、企業の将来を左右するようなテーマを扱います。

プロジェクトは少数精鋭のチームで構成されることが多く、数週間から数ヶ月という比較的短期間で、徹底的な分析と仮説検証を繰り返しながら、本質的な解決策を導き出します。アウトプットは経営会議での提言が中心となり、極めて高い論理的思考力と分析能力、そして経営層を納得させるだけの説得力が求められます。そのため、コンサルティング業界の中でも特に採用難易度が高いとされています。

総合系コンサルティング

総合系コンサルティングファームは、その名の通り、企業のあらゆる経営課題に対して、戦略の策定から業務プロセスの改革、ITシステムの導入・定着、組織・人事の変革まで、一気通貫で支援するのが特徴です。戦略系ファームが「何をすべきか(What)」を示すことに重点を置くのに対し、総合系ファームは「いかに実行するか(How)」までをカバーします。

数千人から数万人規模のコンサルタントを擁し、金融、製造、通信、公共など、あらゆる業界に対応できる体制を整えています。また、会計士やITエンジニア、データサイエンティストなど多様な専門家が在籍しており、クライアントの課題に応じて最適なチームを組成できるのが強みです。プロジェクトは大規模かつ長期にわたることが多く、クライアント企業の現場に深く入り込んで変革を推進していきます。近年はDX関連の案件が急増しており、IT領域の重要性がますます高まっています。

IT系コンサルティング

IT系コンサルティングは、企業の経営戦略を実現するためのIT戦略の立案や、具体的なシステムの導入支援を専門とします。総合系ファームのIT部門や、大手ITベンダーのコンサルティング部門などがこの領域を担います。

主な業務内容としては、「ITグランドデザインの策定」「基幹システム(ERP)の導入」「顧客管理システム(CRM)の導入支援」「クラウド移行計画の策

定」「サイバーセキュリティ体制の構築」などが挙げられます。テクノロジーに関する深い知見はもちろんのこと、それをいかにビジネス成果に結びつけるかという経営的な視点が不可欠です。DXの潮流に乗り、コンサルティング市場の中でも特に成長が著しい分野の一つです。

専門特化型コンサルティング

専門特化型コンサルティングファームは、「ブティックファーム」とも呼ばれ、人事、財務(FAS)、医療、事業再生、マーケティングといった特定の領域に特化して、極めて高い専門性を発揮します。大手ファームのように幅広い領域をカバーするのではなく、特定の分野で深い知見と実績を積み重ねているのが特徴です。

例えば、人事コンサルティングであれば人事制度改革やタレントマネジメント、財務コンサルティング(FAS)であればM&Aや企業価値評価といった専門的なサービスを提供します。少数精鋭の組織が多く、その分野の第一人者として知られるコンサルタントが在籍していることも少なくありません。特定の分野でプロフェッショナルとしてのキャリアを追求したい人にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。

シンクタンク系コンサルティング

シンクタンク(Think Tank)とは、元々、様々な分野の専門家を集めて調査・研究を行い、政策提言などを行う研究機関を指します。日本のシンクタンク系コンサルティングファームは、大手金融機関や証券会社を母体とすることが多く、その成り立ちから官公庁向けの調査研究や政策立案支援(リサーチ&コンサルティング)を得意としています。

マクロ経済の動向分析、社会インフラに関する調査、特定の産業分野の将来予測といった、公共性の高いテーマを扱うのが特徴です。近年では、そのリサーチ能力や分析力を活かして、民間企業向けのコンサルティングサービスも展開しています。経済や社会の大きな流れを捉え、政策レベルのインパクトを与えたいという志向を持つ人に向いている領域です。

監査法人系コンサルティング

監査法人系コンサルティングは、「FAS(Financial Advisory Service)」とも呼ばれ、世界的な会計事務所ネットワーク(Big4)を母体とするファームが中心です。その名の通り、会計や財務に関する高度な専門性を強みとしており、M&Aアドバイザリー、企業価値評価(バリュエーション)、不正調査、リスク管理といったサービスを提供します。

特にM&Aのプロセスにおいては、財務デューデリジェンス(買収対象企業の財務状況調査)やPMI(買収後の統合プロセス支援)など、会計の知見が不可欠な場面で重要な役割を果たします。また、監査法人としての信頼性を背景に、企業のガバナンス強化や内部統制の構築支援なども手掛けています。会計士の資格を持つメンバーも多く在籍しており、財務・会計分野のスペシャリストを目指すキャリアパスとして確立されています。

【領域別】主要コンサルティング10選

ここでは、数あるコンサルティング領域の中から、特に主要な10の分野をピックアップし、それぞれの仕事内容や特徴、そして代表的なファームについて具体的に解説していきます。ご自身の興味や専門性と照らし合わせながら、ご覧ください。

① 戦略コンサルティング

仕事内容

戦略コンサルティングは、企業の経営層が直面する最も重要かつ複雑な課題を解決するための方向性を示す仕事です。企業の羅針盤となる「戦略」そのものを創り出すことがミッションであり、コンサルティングの最高峰と位置づけられることも少なくありません。

具体的なプロジェクトテーマには、以下のようなものが挙げられます。

- 全社成長戦略: 企業全体として、今後5年、10年でどのような姿を目指し、どうやって成長していくのかを描きます。市場分析、競合分析、自社の強み・弱みの分析などを通じて、成長の方向性を定めます。

- 新規事業開発: 新たな収益の柱を創るため、参入すべき市場の選定、事業モデルの設計、収益性の試算、参入戦略の立案などを行います。

- M&A戦略・PMI(Post Merger Integration): 買収や合併を通じた成長戦略の立案から、買収後の組織や業務の統合プロセス支援までを手掛けます。

- 海外進出戦略: どの国・地域に進出すべきか、どのような形態(現地法人設立、提携、買収など)で進出すべきかを策定します。

- 事業ポートフォリオ最適化: 企業が抱える複数の事業を評価し、どの事業に投資を集中し、どの事業から撤退・売却すべきかを判断します。

プロジェクトは、少数のエリートチーム(3〜5名程度)で、数週間から3ヶ月程度の短期間で集中的に行われるのが一般的です。情報収集、データ分析、仮説構築、検証、クライアントとのディスカッションを高速で繰り返し、最終的に経営陣に対して提言を行います。

代表的なコンサルティングファーム

マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)、ベイン・アンド・カンパニーなどが世界的に知られており、「MBB」と総称されます。その他、A.T. カーニー、ローランド・ベルガーなどもこの領域で高い評価を得ています。

② ITコンサルティング

仕事内容

ITコンサルティングは、テクノロジーを活用して企業の経営課題を解決し、競争優位性を確立するための支援を行います。単にシステムを導入するだけでなく、経営戦略とIT戦略をいかに連携させるかという上流工程から関わるのが特徴です。

主な業務内容は以下の通りです。

- IT戦略・DX戦略立案: 企業のビジネス目標達成のために、どのようなIT投資を行い、どのようなIT組織を構築すべきかという全体像(グランドデザイン)を描きます。

- 基幹システム導入支援(ERPなど): 会計、販売、生産管理といった企業の根幹業務を支えるシステムの選定から導入、定着までを支援します。SAPやOracleといったパッケージソフトウェアの導入が代表例です。

- クラウド戦略・導入支援: オンプレミス環境からAWS、Azure、GCPといったクラウド環境への移行を計画し、実行を支援します。コスト削減や俊敏性の向上を目指します。

- サイバーセキュリティコンサルティング: 高度化するサイバー攻撃から企業の情報資産を守るため、セキュリティポリシーの策定、脆弱性診断、インシデント対応体制の構築などを支援します。

- データ活用・アナリティクス: 企業内に散在するデータを収集・分析し、経営の意思決定やマーケティング施策に活かすための戦略立案や基盤構築を支援します。

DXの加速に伴い、ITコンサルタントには最新技術への深い理解だけでなく、クライアントのビジネスや業務を深く理解し、テクノロジーをビジネス価値に転換する構想力が求められます。

代表的なコンサルティングファーム

アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティング、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、KPMGコンサルティングといった総合系ファームがIT領域で大きなプレゼンスを持っています。また、IBM、アビームコンサルティングなどもITコンサルティングに強みを持つ代表的なファームです。

③ 人事コンサルティング

仕事内容

人事コンサルティングは、企業の最も重要な経営資源である「人」と「組織」に関する課題を解決することを専門とします。経営戦略の実現には、それに適した組織構造や人事制度が不可欠であり、人事コンサルタントはその設計と導入を支援します。

具体的なテーマは多岐にわたります。

- 人事制度設計・改革: 等級制度、評価制度、報酬制度といった人事の根幹となる仕組みを、企業の理念や戦略に合わせて設計・改定します。

- 組織開発・組織変革: M&A後の組織統合、フラットな組織への移行、部門間の連携強化など、企業のパフォーマンスを最大化するための組織構造を設計します。

- タレントマネジメント・人材育成: 次世代リーダーの育成計画、ハイパフォーマーの発掘・リテンション(維持)、全社的な研修体系の構築などを支援します。

- チェンジマネジメント: 新たな制度やシステムの導入に伴う従業員の不安や抵抗を和らげ、変革をスムーズに浸透させるためのコミュニケーション計画やトレーニングを企画・実行します。

- グローバル人事: 海外拠点を含めたグループ全体で統一された人事ポリシーの策定や、グローバル人材の管理・育成を支援します。

人事コンサルタントには、労働関連法規や心理学、組織論といった専門知識に加え、経営層から現場の従業員まで、様々な立場の人々と円滑にコミュニケーションを取り、合意形成を図る能力が極めて重要になります。

代表的なコンサルティングファーム

マーサー、コーン・フェリー、ウイリス・タワーズワトソンなどがグローバルな人事コンサルティングファームとして知られています。また、デロイト、PwC、EY、KPMGなどの総合系ファームも強力な人事コンサルティング部門を擁しています。

④ 財務・M&Aコンサルティング(FAS)

仕事内容

財務・M&Aコンサルティングは、Financial Advisory Serviceの略称である「FAS」とも呼ばれ、主に企業のM&A(合併・買収)や事業再生といった財務的なイベントに関連する専門的なアドバイスを提供します。監査法人系のファームがこの領域で大きな強みを持っています。

中心となる業務は以下の通りです。

- M&Aアドバイザリー: 買収・売却戦略の立案、候補企業のリストアップ、交渉支援、契約締結まで、M&Aのプロセス全体をサポートします。

- バリュエーション(企業価値評価): 買収対象企業や自社事業の価値を、DCF法や類似会社比較法といった専門的な手法を用いて客観的に算定します。M&Aの取引価格決定や、訴訟における損害額算定などに用いられます。

- デューデリジェンス(DD): M&Aに際し、買収対象企業の財務、税務、法務、事業などの実態を詳細に調査し、潜在的なリスクを洗い出します。特に財務DDはFASの根幹業務の一つです。

- PMI(Post Merger Integration): M&A成立後、買収した企業を円滑に統合するための計画を策定し、実行を支援します。シナジー(相乗効果)を最大化するための重要なプロセスです。

- フォレンジック: 企業の不正会計や横領などの調査、訴訟支援、不正防止体制の構築などを行います。高度な会計知識と調査能力が求められます。

FASのコンサルタントには、会計・財務に関する深い専門知識と、複雑な数値を分析し、経営的な示唆を導き出す能力が不可欠です。公認会計士や証券アナリストなどの資格を持つ人も多く活躍しています。

代表的なコンサルティングファーム

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー、PwCアドバイザリー、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、KPMG FASの「Big4」と呼ばれる監査法人系ファームがこの領域をリードしています。その他、独立系のGCAや、戦略系ファームのM&A部隊なども存在します。

⑤ 事業再生コンサルティング

仕事内容

事業再生コンサルティングは、業績不振や過剰債務に陥った企業の経営を立て直し、再成長の軌道に乗せるための支援を行います。クライアントは財務的に厳しい状況にあることが多く、極めて高いプレッシャーの中で、迅速かつ的確な判断が求められる仕事です。

プロジェクトのフェーズは、大きく分けて以下のようになります。

- 現状分析(デューデリジェンス): 企業の財務状況や事業内容を徹底的に調査し、不振の根本原因を特定します。キャッシュフローの状況を把握することが特に重要です。

- 再生計画の策定: コスト削減、不採算事業からの撤退、資産売却といった短期的な資金繰り改善策から、事業モデルの変革や新たな成長戦略といった中長期的な計画までを盛り込んだ、実現可能な再生計画を策定します。

- ステークホルダーとの交渉支援: 銀行などの金融機関に対し、返済スケジュールの見直し(リスケジュール)や追加融資、債権放棄などの交渉を、クライアントに代わって、あるいは同席して行います。

- 実行支援(ハンズオン): 策定した再生計画が絵に描いた餅で終わらないよう、クライアント企業に常駐(ハンズオン)し、計画の実行を現場レベルで支援します。時には、コンサルタントが暫定的にCFO(最高財務責任者)などの役職に就くこともあります。

財務、事業、法務といった幅広い知識と、タフな交渉力、そして経営者と伴走する強いコミットメントが求められる、非常にチャレンジングな領域です。

代表的なコンサルティングファーム

フロンティア・マネジメント、経営共創基盤(IGPI)、山田コンサルティンググループなどが事業再生に強みを持つ独立系ファームとして知られています。また、PwCアドバイザリーなどのFASにも事業再生を専門とするチームがあります。

⑥ 医療・ヘルスケアコンサルティング

仕事内容

医療・ヘルスケアコンサルティングは、病院やクリニックといった医療機関、製薬会社、医療機器メーカー、介護事業者などをクライアントとし、業界特有の課題解決を支援します。国民の健康や生命に直結する分野であり、高い専門性と倫理観が求められます。

クライアントの種別によって、提供するサービスは異なります。

- 医療機関向け: 病院経営の改善(収益性向上、コスト削減)、地域医療連携の推進、診療科の再編、新たな医療サービスの導入支援など。

- 製薬・医療機器メーカー向け: 新薬の上市戦略、マーケティング戦略、研究開発(R&D)ポートフォリオの最適化、M&A戦略、薬価改定への対応など。

- 官公庁・自治体向け: 医療制度改革に関する政策提言、地域医療構想の策定支援、健康増進プログラムの企画など。

この領域では、診療報酬制度や薬事法といった複雑な法規制に関する深い理解が不可欠です。そのため、医師、看護師、薬剤師、製薬会社出身者など、医療分野での実務経験を持つコンサルタントが多く活躍しています。

代表的なコンサルティングファーム

IQVIA、エムスリーなどが医療・ヘルスケア領域に特化した代表的なファームです。また、マッキンゼー、BCGといった戦略系ファームや、アクセンチュア、デロイトなどの総合系ファームも専門チームを設置し、この分野に注力しています。

⑦ 建設コンサルティング

仕事内容

建設コンサルティングは、主に国や地方自治体といった公的機関をクライアントとし、道路、橋、ダム、港湾、上下水道といった社会インフラの計画、調査、設計、施工管理、維持管理などを手掛けます。社会の基盤を支える、非常に公共性の高い仕事です。

一般的なコンサルティングが経営課題を扱うのに対し、建設コンサルティングは土木・建築技術を核とした技術的な専門サービスが中心となります。

- 計画: 都市計画、交通計画、河川整備計画など、社会インフラ整備のマスタープランを策定します。

- 調査: 地質調査、環境アセスメント(環境影響評価)、交通量調査など、計画や設計に必要な基礎データを収集・分析します。

- 設計: 調査結果に基づき、構造物の具体的な形状や寸法、仕様などを定める「設計」を行います。

- 施工管理: 工事が設計図通りに、安全かつ計画的に進められているかを管理・監督します。

- 維持管理: 完成したインフラの長寿命化を図るため、点検、診断、補修計画の策定などを行います。

技術士などの国家資格を持つ技術者が主役であり、理系のバックグラウンドを持つ人が大半を占めます。近年では、防災・減災、環境保全、PFI/PPP(官民連携事業)といった新たなテーマにも対応しています。

代表的なコンサルティングファーム

日本工営、パシフィックコンサルタンツ、建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツなどが業界を代表する大手企業です。

⑧ Web・マーケティングコンサルティング

仕事内容

Web・マーケティングコンサルティングは、デジタル技術を駆使して企業のマーケティング活動を最適化し、売上やブランド価値の向上を支援します。デジタル化の進展に伴い、需要が急速に拡大している分野です。

具体的なサービス内容は非常に幅広いです。

- SEO(検索エンジン最適化)コンサルティング: Googleなどの検索エンジンで、クライアントのWebサイトが上位に表示されるための戦略立案と施策実行を支援します。

- 広告運用コンサルティング: リスティング広告やSNS広告などの運用型広告の効果を最大化するための戦略策定、運用代行、効果測定を行います。

- Webサイト改善コンサルティング: アクセス解析データやユーザーテストに基づき、WebサイトのUI/UX(使いやすさ)やCVR(コンバージョン率)を改善するための提案を行います。

- SNSマーケティング: X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを活用したブランディングや顧客エンゲージメント向上のための戦略を立案・実行します。

- MA/CRM導入・活用支援: マーケティングオートメーション(MA)や顧客関係管理(CRM)ツールの導入と、それらを活用した顧客との関係構築を支援します。

常に変化するデジタルのトレンドを追い続ける探求心と、データを基に仮説を立て、施策を回していくPDCAサイクルの実践力が重要です。

代表的なコンサルティングファーム

この領域は、大手広告代理店のデジタル部門(電通デジタル、博報堂DYデジタルなど)や、アイレップ、オプトといった専業のデジタルマーケティングエージェンシー、さらには個人で活躍するフリーランスまで、多様なプレイヤーが存在するのが特徴です。

⑨ 中小企業向けコンサルティング

仕事内容

中小企業向けコンサルティングは、その名の通り、日本企業の99%以上を占める中小企業を対象に、経営全般に関する支援を行います。大企業と比べて経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られている中小企業ならではの、多種多様な課題に対応します。

主なコンサルティングテーマは以下の通りです。

- 経営戦略・事業計画策定: 経営理念の明確化から、中期経営計画の策定、具体的なアクションプランへの落とし込みまでを支援します。

- 財務改善・資金繰り支援: 財務分析による経営状況の可視化、コスト削減、金融機関との融資交渉支援などを行います。

- 事業承継支援: 後継者問題に悩む経営者に対し、親族内承継、従業員承継、M&Aによる第三者承継など、最適な承継方法の提案と実行をサポートします。

- マーケティング・販路拡大支援: 新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化、新たな販売チャネルの構築などを支援します。

- 組織・人事課題の解決: 人材採用・育成、人事評価制度の導入、組織風土の改善などを通じて、従業員の定着と活性化を図ります。

中小企業診断士の資格を持つコンサルタントが多く活躍しており、経営者と膝を突き合わせて悩みを共有し、会社の成長を二人三脚で支える、非常にやりがいのある仕事です。

代表的なコンサルティングファーム

船井総合研究所やタナベコンサルティンググループ(旧:タナベ経営)などが、中小企業向けコンサルティングの代表的な企業です。また、地域の商工会議所や金融機関、会計事務所などがコンサルティング機能を提供している場合もあります。

⑩ その他専門コンサルティング

仕事内容

上記9つ以外にも、特定の専門分野に特化したコンサルティングが存在します。社会やビジネス環境の変化に伴い、新たな専門領域が次々と生まれています。

- サステナビリティ・ESGコンサルティング: 環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の観点から、企業の持続的成長を支援します。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への対応支援、サプライチェーンにおける人権デューデリジェンス、サステナビリティ報告書の作成支援など。

- リスクコンサルティング: 企業を取り巻く様々なリスク(地政学リスク、自然災害、コンプライアンス違反など)を特定・評価し、管理体制の構築や事業継続計画(BCP)の策定を支援します。

- サプライチェーンマネジメント(SCM)コンサルティング: 原材料の調達から生産、物流、販売に至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)を最適化し、コスト削減やリードタイム短縮、欠品防止などを実現します。

- 公共政策コンサルティング: 官公庁や自治体をクライアントに、政策の立案・評価、制度設計、官民連携(PPP/PFI)プロジェクトの推進などを支援します。シンクタンク系ファームが得意とする領域です。

これらの分野は、社会的な要請の高まりとともに、今後ますます重要性が増していくと考えられます。

代表的なコンサルティングファーム

これらの専門領域は、総合系ファームやシンクタンク系ファーム内に専門チームとして存在することが多いです。また、ERM(全社的リスクマネジメント)やサステナビリティに特化した小規模なブティックファームも存在します。

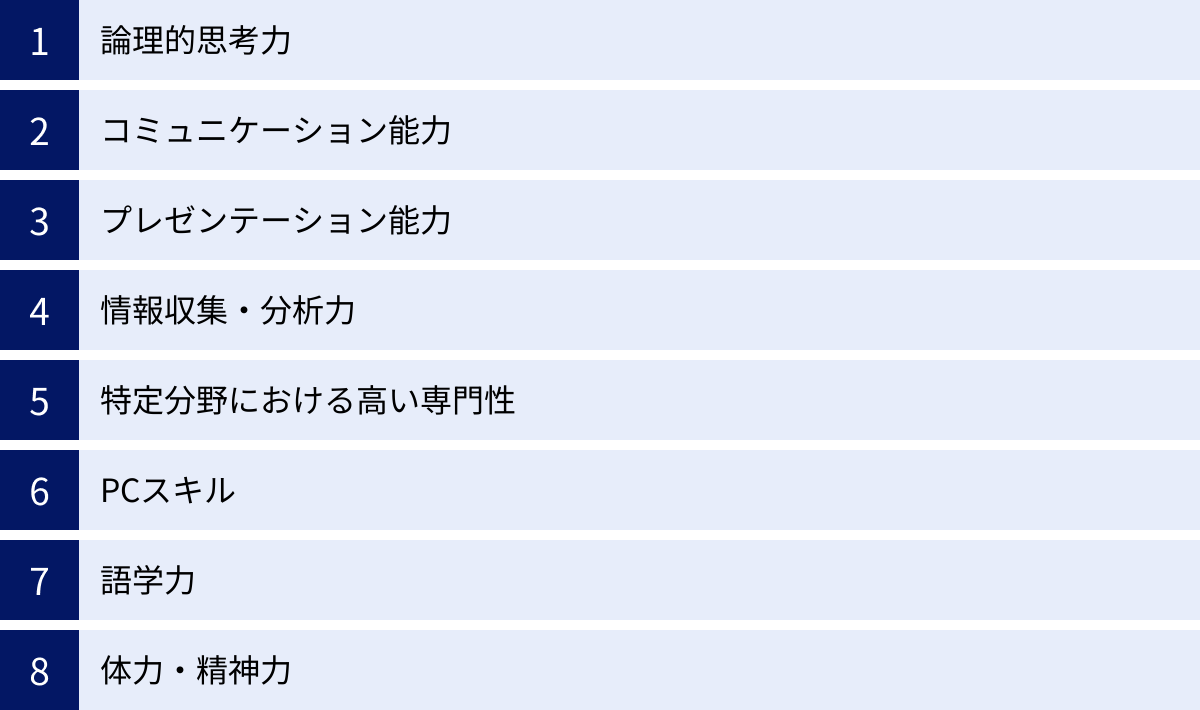

コンサルタントに求められるスキル

コンサルタントとして活躍するためには、特定の専門知識だけでなく、汎用的なビジネススキルを極めて高いレベルで身につけている必要があります。ここでは、コンサルタントに不可欠とされる8つの主要なスキルについて解説します。

論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)は、コンサルタントにとって最も根幹となるスキルです。クライアントが抱える複雑で曖昧な問題を構造的に分解し、原因を特定し、誰もが納得できる解決策を導き出すプロセスは、すべて論理に基づいていなければなりません。

具体的には、以下のような思考法を駆使します。

- MECE(ミーシー): “Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive” の略で、「モレなく、ダブりなく」物事を整理する考え方です。課題の全体像を正確に捉えるための基本となります。

- ロジックツリー: 問題を構成要素に分解していくことで、原因や解決策を具体的に掘り下げるためのフレームワークです。「Whyツリー」で原因を深掘りし、「Howツリー」で解決策を具体化します。

- 仮説思考: 限られた情報の中から「おそらくこれが答えだろう」という仮説を立て、それを検証するために必要な分析や情報収集を行うアプローチです。これにより、闇雲な分析を避け、効率的に結論にたどり着くことができます。

日々の業務から「なぜそうなるのか?」「本当にそれが本質的な原因か?」と問い続ける姿勢が、論理的思考力を鍛える上で重要です。

コミュニケーション能力

コンサルタントの仕事は、一人で完結することはなく、常に他者とのコミュニケーションの中にあります。ここで言うコミュニケーション能力とは、単に話が上手いということではありません。相手や状況に応じて、最適なコミュニケーションを使い分ける能力を指します。

- ヒアリング能力: クライアントの経営層や現場担当者から、課題の背景や本音を引き出すための傾聴力と質問力。

- ディスカッション能力: チーム内のブレインストーミングやクライアントとの議論において、建設的に意見を交わし、より良い結論へと導く力。

- 調整・交渉能力: 意見が対立する部門間の利害を調整したり、困難な要求に対して粘り強く交渉したりする力。

相手の立場や感情を理解し、信頼関係を構築することが、プロジェクトを円滑に進めるための鍵となります。

プレゼンテーション能力

いくら素晴らしい分析や戦略を立案しても、それがクライアントに伝わり、納得してもらえなければ意味がありません。プレゼンテーション能力は、自らの考えを分かりやすく、説得力を持って伝えるための重要なスキルです。

これは、経営会議での報告といったフォーマルな場に限りません。日々のクライアントとの打ち合わせや、チーム内の進捗報告など、あらゆる場面で求められます。要点を簡潔にまとめたストーリーラインを構築し、それを裏付けるデータや根拠を示しながら、相手の心を動かすことが目標です。PowerPointなどを使って、視覚的に分かりやすい資料を作成する能力も、このスキルの一部と言えます。

情報収集・分析力

コンサルタントの提言は、憶測や勘ではなく、客観的な事実(ファクト)に基づいている必要があります。そのため、必要な情報を効率的に収集し、そこから意味のある示唆(インサイト)を抽出する能力が不可欠です。

情報収集の方法は多岐にわたります。

- デスクトップリサーチ: 業界レポート、統計データ、ニュース記事、学術論文など、公開情報を活用した調査。

- エキスパートインタビュー: 特定の業界や技術に詳しい専門家へのヒアリング。

- クライアントデータ分析: クライアントから提供された販売データや財務データなどを分析し、傾向や課題を特定。

膨大な情報の中から本質を見抜き、課題解決に繋がるインサイトを導き出すためには、Excelや統計ソフトを使いこなす分析スキルと、数字の裏にある背景を読み解く洞察力が求められます。

特定分野における高い専門性

戦略系や総合系のファームでは、入社時点では特定の専門性を問われないポテンシャル採用も多いですが、キャリアを重ねるにつれて、「この分野なら〇〇さん」と頼られるような専門領域を確立していくことが重要になります。

それは、金融、製造、通信といった「インダストリー(業界)」の専門性かもしれませんし、M&A、SCM、マーケティングといった「ファンクション(機能)」の専門性かもしれません。前職での経験を活かせる場合もあれば、コンサルタントとして複数のプロジェクトを経験する中で、自身の専門性を築いていく場合もあります。深い専門性があってこそ、クライアントに対して付加価値の高いサービスを提供できます。

PCスキル

コンサルタントの日常業務は、PCスキルなしには成り立ちません。特に以下のスキルは、業務の効率と質を左右する上で必須となります。

- Excel: データ分析、シミュレーション、財務モデル作成など、あらゆる場面で活用します。ショートカットキーを駆使し、関数(VLOOKUP, SUMIF, INDEX/MATCHなど)やピボットテーブルを自在に操る能力が求められます。

- PowerPoint: クライアントへの提案書や報告書を作成するための基本ツールです。情報を構造化し、図やグラフを用いて視覚的に分かりやすく表現するスキルが重要です。

- Word: 詳細な報告書や議事録の作成に使用します。論理的で分かりやすい文章構成力が求められます。

これらのツールを高速かつ正確に使いこなすことは、生産性を高め、より本質的な思考に時間を使うための前提条件となります。

語学力(英語力)

グローバル化が進む現代において、英語力は多くのコンサルティングファームで必須のスキルとなりつつあります。

- グローバルプロジェクト: 海外のクライアントや、多国籍のメンバーと協働するプロジェクトでは、英語での会議、メール、資料作成が日常的に行われます。

- 情報収集: 最新の業界動向や先進事例に関する情報は、英語のレポートや記事で発表されることが多いため、英語の読解力は不可欠です。

特に外資系ファームや海外案件を多く手掛けるファームを目指す場合、ビジネスレベルの英語力(読み書き、会話)は最低限の要件と考えた方が良いでしょう。

体力・精神力

コンサルタントの仕事は、知的な挑戦であると同時に、非常にハードワークであることでも知られています。タイトな納期の中で最高品質のアウトプットを求められるため、長時間労働になることも少なくありません。また、クライアントからの高い期待や、優秀な同僚との競争など、精神的なプレッシャーも大きい仕事です。

このような厳しい環境下で継続的にパフォーマンスを発揮するためには、自己管理能力に基づいた強靭な体力と、困難な状況でも前向きに取り組める精神的なタフネスが不可欠です。

コンサルタントのキャリアパスと年収

コンサルティングファームで得られる経験は、その後のキャリアに多様な可能性をもたらします。ここでは、コンサルタントの代表的なキャリアパスと、役職に応じた年収の目安について解説します。

コンサルタントの主なキャリアパス

コンサルタントのキャリアは、ファーム内で昇進する道だけでなく、様々な業界へステップアップする道が開かれています。

ファーム内での昇進

多くのファームでは、以下のような役職でキャリアを積んでいきます。

- アナリスト/アソシエイト: 新卒や第二新卒で入社した場合のスタートポジション。情報収集、データ分析、資料作成の補助などを担当し、コンサルタントとしての基礎を学びます。

- コンサルタント: プロジェクトの中核メンバーとして、特定の担当領域(モジュール)の分析や仮説検証、資料作成を主体的に行います。

- マネージャー/プロジェクトリーダー: プロジェクト全体の管理責任者。クライアントとの折衝、チームメンバーのマネジメント、成果物の品質担保など、プロジェクトのデリバリー全般に責任を持ちます。

- シニアマネージャー/プリンシパル: 複数のプロジェクトを統括し、より大規模なクライアントリレーションを担います。ファームの経営にも関与し始めます。

- パートナー/ディレクター: ファームの共同経営者。コンサルティング案件を獲得する営業活動(セールス)が最も重要な役割となり、ファーム全体の戦略決定にも責任を負います。

同業他社への転職

自身の専門性を深めたり、異なる領域に挑戦したりするために、他のコンサルティングファームへ転職するケースも一般的です。例えば、総合系ファームから戦略系ファームへ、あるいは特定領域のブティックファームへ移るなど、キャリアアップや専門性の追求を目的とした転職が活発に行われています。

事業会社への転職(ポストコンサル)

コンサルティング業界で数年間経験を積んだ後、クライアントであったような事業会社へ転職するキャリアパスは「ポストコンサル」と呼ばれ、非常に人気があります。コンサルタントとして培った問題解決能力や戦略的思考力、プロジェクトマネジメント能力は、事業会社でも高く評価されます。

転職先としては、経営企画、事業開発、マーケティング、財務などの部門が多く、企業の意思決定の中枢で活躍することが期待されます。当事者として事業を成長させるやりがいは、コンサルタントとはまた違った魅力があります。

投資ファンドへの転職

M&Aや事業再生の経験が豊富なコンサルタントは、PE(プライベート・エクイティ)ファンドやベンチャーキャピタル(VC)といった投資ファンドへの転職も視野に入ります。投資先の企業価値を向上させる(バリューアップ)ために、コンサルティングで培ったスキルを直接的に活かすことができます。非常に狭き門ですが、成功すれば高い報酬が期待できるキャリアです。

独立・起業

コンサルティングファームで培った専門性や人脈を活かして、自身のコンサルティングファームを立ち上げたり、全く新しい事業で起業したりする人も少なくありません。自らの力でビジネスを切り拓いていきたいという、アントレプレナーシップ(起業家精神)の強い人にとっては魅力的な選択肢です。

役職別の年収目安

コンサルタントの年収は、ファームの種類(戦略系、総合系など)や個人のパフォーマンスによって大きく異なりますが、一般的に高水準です。以下は、外資系ファームを中心とした役職別の年収レンジの目安です。

| 役職 | 年齢(目安) | 年収レンジ(目安) | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| アナリスト/アソシエイト | 22~27歳 | 500万円~900万円 | 情報収集、データ分析、資料作成補助 |

| コンサルタント | 25~32歳 | 900万円~1,500万円 | 担当モジュールの分析・資料作成、クライアントとの議論 |

| マネージャー/プロジェクトリーダー | 30~40歳 | 1,500万円~2,500万円 | プロジェクト全体の管理、クライアントとの関係構築、チームマネジメント |

| シニアマネージャー/プリンシパル | 35歳~ | 2,000万円~4,000万円 | 複数プロジェクトの統括、デリバリー責任 |

| パートナー/ディレクター | 40歳~ | 3,000万円~数億円 | 案件獲得(営業)、ファーム経営、クライアントとのリレーション構築 |

※上記はあくまで目安であり、インセンティブ(業績連動賞与)の割合や個人の評価によって大きく変動します。

年収が高い分、求められる成果やコミットメントのレベルも非常に高いことは理解しておく必要があります。

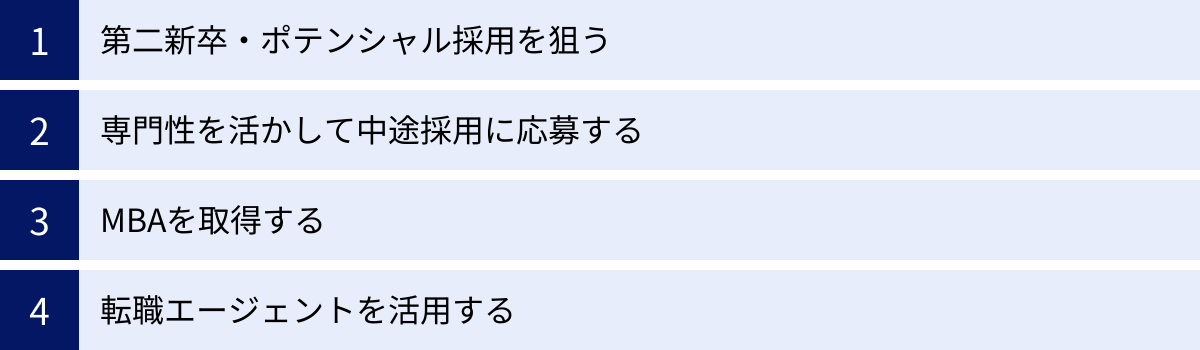

未経験からコンサルタントを目指す方法

コンサルティング業界は狭き門というイメージがありますが、未経験からでも挑戦する道は複数存在します。ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。

第二新卒・ポテンシャル採用を狙う

社会人経験が3年未満程度の「第二新卒」と呼ばれる層を対象に、多くのファームがポテンシャル採用を行っています。この採用枠では、現時点での専門性や実績よりも、論理的思考力、学習意欲、成長ポテンシャルといった地頭の良さや素養が重視されます。

選考では、ケース面接(特定の課題についてその場で分析し、解決策を提案する面接形式)が課されることが多く、論理的に物事を考えるトレーニングが不可欠です。若いうちからコンサルタントとしてのキャリアをスタートさせたい場合に最適なルートです。

専門性を活かして中途採用に応募する

事業会社などで培った専門知識や実務経験は、コンサルタントへの転職において強力な武器になります。例えば、ITエンジニアとしての経験があればITコンサルティング、経理・財務の経験があればFAS、マーケティングの経験があればマーケティングコンサルティングといったように、自身の専門性と親和性の高い領域を狙うのが王道です。

即戦力として活躍できることをアピールできれば、未経験からでも十分に採用の可能性があります。「なぜコンサルタントになりたいのか」という志望動機と、「これまでの経験をコンサルティングでどう活かせるのか」を明確に言語化することが重要です。

MBA(経営学修士)を取得する

海外や国内のビジネススクールでMBAを取得することも、コンサルタントへの有力なパスの一つです。MBAプログラムでは、経営戦略、マーケティング、ファイナンスといった経営に関する知識を体系的に学ぶことができます。

MBAが有利に働く理由は3つあります。

- 知識の獲得: コンサルティング業務に必要な経営知識を網羅的に習得できる。

- ネットワーク: 優秀な学友や卒業生との人脈が、将来のキャリアに繋がる。

- ブランド力: 多くのファームがMBA取得者を積極的に採用しており、選考において有利に働くことがある。

ただし、多額の費用と2年程度の時間が必要となるため、自身のキャリアプランと照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

転職エージェントを活用する

コンサルティング業界への転職を目指すなら、業界に特化した転職エージェントの活用は非常に有効です。特化型エージェントは、一般には公開されていない非公開求人を多数保有しているほか、各ファームの特色や選考のポイントを熟知しています。

- 書類添削: コンサルタントの視点から、職務経歴書を魅力的に見せるためのアドバイスを受けられる。

- 面接対策: 難関とされるケース面接の対策や、模擬面接などを通じて、実践的なトレーニングを積むことができる。

- 情報提供: 各ファームのカルチャーや働き方といった、内部のリアルな情報を提供してもらえる。

一人で転職活動を進めるよりも、プロのサポートを受けることで、選考突破の確率は格段に高まるでしょう。

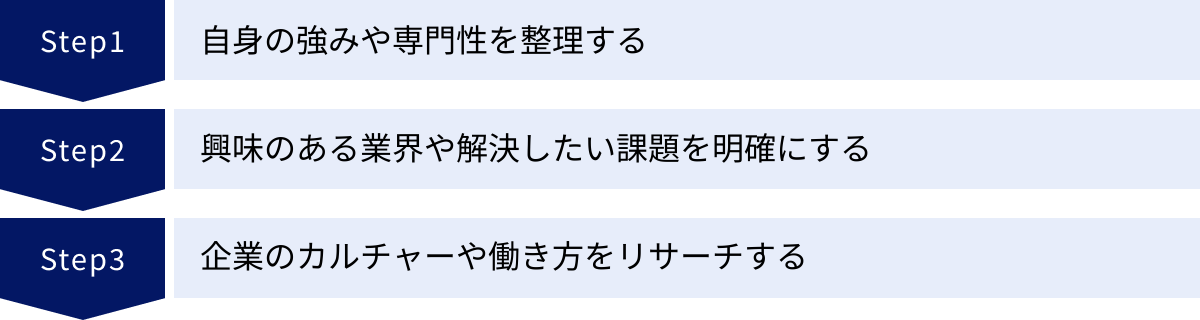

自分に合ったコンサルティング領域を見つけるには

多様なコンサルティング領域の中から、自分に最適な場所を見つけることは、キャリアの成功にとって非常に重要です。以下の3つのステップで自己分析とリサーチを進めてみましょう。

自身の強みや専門性を整理する

まずは、これまでの経験を棚卸しし、自分の「強み」を客観的に把握することから始めます。

- スキル: 論理的思考力、コミュニケーション能力、分析力といったポータブルスキルと、プログラミング、会計、語学といった専門スキルの両面から整理します。

- 経験: これまでどのような業界で、どのような職務に携わってきたか。成功体験や困難を乗り越えた経験は何か。

- 知識: 特定の業界知識や業務知識など、他の人よりも詳しい分野は何か。

自分の強みが直接活かせる領域(例:金融機関出身なら金融コンサル)は、有力な候補となります。この自己分析は、後の職務経歴書作成や面接対策の土台にもなります。

興味のある業界や解決したい課題を明確にする

次に、「Will(やりたいこと)」の視点から考えます。どんなに自分の強みが活かせても、興味や情熱を持てなければ、厳しいコンサルティングの仕事を続けるのは困難です。

- 興味のある業界: 製造業のモノづくりに惹かれるか、IT業界のスピード感に魅力を感じるか、医療の発展に貢献したいか。

- 解決したい社会課題: 地方創生、環境問題、少子高齢化など、自分が取り組みたいと感じる大きなテーマは何か。

- 関わりたい経営課題: 新規事業の立ち上げのような創造的な仕事か、事業再生のような困難な状況を立て直す仕事か。

自身の価値観と向き合い、何に対してやりがいを感じるのかを深く掘り下げることが、後悔のない選択に繋がります。

企業のカルチャーや働き方をリサーチする

最後に、ファームごとの「カルチャー(社風)」や働き方について、徹底的にリサーチします。同じ領域のコンサルティングファームでも、社風は大きく異なります。

- 個人主義かチームワーク重視か: 個人が独立して成果を出すことを求めるのか、チームでの協業を重んじるのか。

- Up or Outの厳しさ: 成果を出せない者は去る、という文化がどの程度厳しいのか。

- ワークライフバランス: プロジェクト間の長期休暇の取りやすさや、働き方改革への取り組み状況など。

こうした情報は、企業の公式サイトだけでは分からないことも多いため、OB/OG訪問や転職エージェントからの情報、社員の口コミサイトなどを活用し、多角的に収集することが重要です。自分に合った環境を選ぶことが、長期的なキャリア形成の鍵となります。

まとめ

本記事では、コンサルティングの基本的な定義から、業界の分類、主要10領域の仕事内容、求められるスキル、キャリアパスに至るまで、網羅的に解説してきました。

コンサルティングは、企業の経営課題という正解のない問いに対して、知力と体力の限りを尽くして最適解を導き出す、非常にチャレンジングでやりがいのある仕事です。その領域は、経営層に戦略を提言する「戦略コンサルティング」から、ITや人事、財務といった特定の専門性を活かすコンサルティングまで、極めて多岐にわたります。

これほど多様な選択肢があるからこそ、自分に合ったコンサルティング領域を見つけるためには、まず「自分を知る」こと、つまり自身の強みや興味関心を深く掘り下げる自己分析が不可欠です。その上で、各領域やファームの特色を徹底的にリサーチし、両者を的確にマッチングさせることが、後悔のないキャリア選択に繋がります。

この記事が、コンサルティングという魅力的な世界への第一歩を踏み出すための、確かな道しるべとなれば幸いです。